بمناسبة ترجمته لكتاب شاييم بيرلمان وتيتكا: «المصنّف في الحجاج»، الذي صدر هذه السنة في نحو 800 صفحة، يتحدث محمد الولي، أحد رواد البلاغة العربية، عن الترجمة وشجونها وعن ثقافتنا بين الأمس واليوم والأكاديميا العربية وغيرها. كتاب «المصنّف في الحجاج» يترجم إلى العربية لأول مرة وهو كتاب تأسيسي لا غنى عنه للباحثين في علوم البلاغة والحجاج والمنطق والتداولية وغيرها، حتى إنه وصف بأنه «دستور البلاغة الجديدة».

وعن الجهد المبذول في هذا العمل تكفي الإشارة إلى أن المترجم انتهى من مخطوطته الأولى منذ 2016م وظل طيلة السنوات التالية يراجع ويدقق ويستشير، حتى إنه سَجَّل نسخة صوتية للكتاب بالفرنسية وأخرى بالعربية، وظل يستمع إليهما ويقارن أملًا في نسخة عربية تُوَفِّي الكتابَ حقَّه.

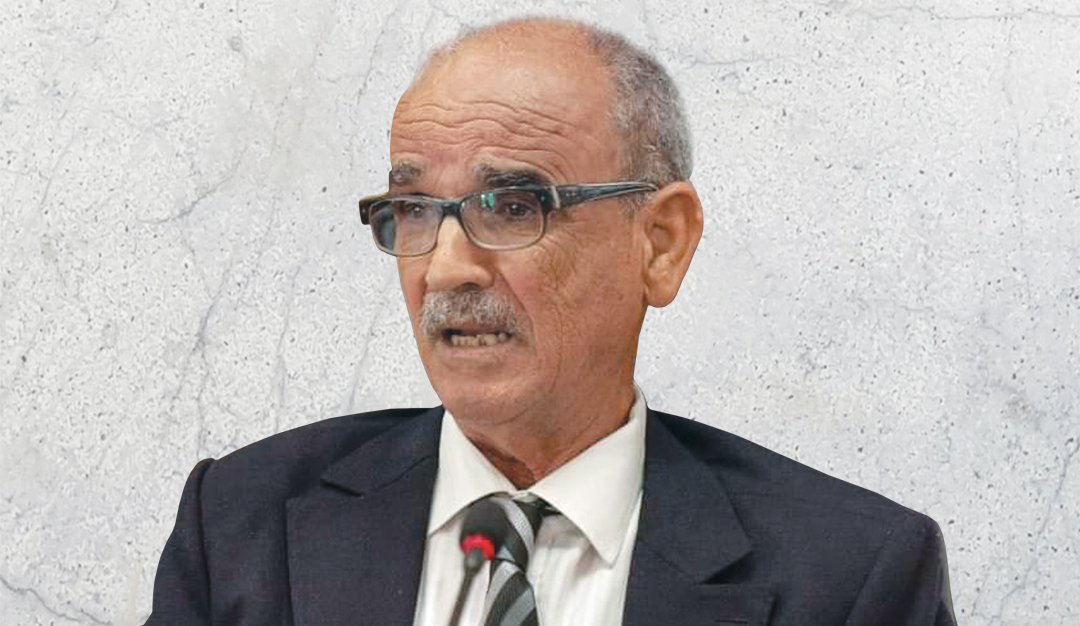

محمد الولي من أوائل أساتذة الدرس البلاغي في الجامعة المغربية، درّس في جامعات فاس ومراكش ومكناس، وتخرج على يديه جيل من الباحثين والأكاديميين. كما أنه عمل على إثراء المكتبة العربية بكتب مهمة منها: «الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» (1990م)، «الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية» (2005م)، و«الخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرسطو وبيرلمان» (2020م). إضافة إلى ترجمات كثيرة سواء بمفرده أو بالاشتراك، منها: «الكلام السامي» لجان كوهن (2012م)، و«الاستعارة الحية» لبول ريكور (2016م)، و«الشكلانية الروسية» لفيكتور إيرليخ (2000م).

أهمية كتاب بيرلمان

● أخيرًا دخل كتاب بيرلمان المكتبة العربية بعد عقود على صدوره. هل ترى أنه جاء متأخرًا بعض الشيء أم إنه في وقته، مثل كل الأشياء في ثقافتنا المعاصرة؟

● أخيرًا دخل كتاب بيرلمان المكتبة العربية بعد عقود على صدوره. هل ترى أنه جاء متأخرًا بعض الشيء أم إنه في وقته، مثل كل الأشياء في ثقافتنا المعاصرة؟

■ لقد وصلنا متأخرين. وكذلك وصل بيرلمان متأخرًا. صاحب أعظم مصنف في الحجاج، إلا أن التأخر في الوصول خير من عدم الوصول؛ كما تقول الحكمة الشعبية. ولكن في النهاية كيف وصل بيرلمان؟ لقد وصل لمجرد اتفاق المترجم مع الناشر سنة 2009م لإعداد ترجمة هذا المصنف الرائع. الذي يعتبر أحد الآباء التاريخيين للنظرية الحجاجية، بعد أرسطو الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد وشيشرون في القرن الأول قبل الميلاد. حين يتعلق الأمر بالتأخر فنعم، لا تزال الدول العربية تحتل أدنى الرتب في قوائم التصنيف الدولية في التعليم والصحة والشغل؛ لذلك فالإنجازات العلمية والفكرية عندنا متروكة لفروسية وأريحية الباحثين والجامعيين الشرفاء، وإلا فلا أحد يطالبهم في الجامعة بالإنتاج العلمي.

● ماذا يمكن أن تقول عن قيمة هذا الكتاب في الوقت الحالي؟

■ قيمته من قيمة موضوعه وهو الحجاج. فالحجاج منهج استدلالي نستعين به في كل الحالات التي نكون فيها مطالبين باتخاذ قرار. من أتفه قرار، من قبيل: هل أستجيب لدعوة صديق لاحتساء قهوة في المقهى المجاورة لبيتي؟ إلى أخطرها وأهمها من قبيل عقوبة الإعدام؛ هل نلغيها أم نحتفظ بها؟ إن الفتى الذي يكتب على الورقة عبارة غرامية يدسها في محفظة زميلته يمارس فن الإقناع أو الحجاج، شأنه شأن المحامي الذي يدافع عن موكله، وشأن ذاك الذي يطالب بتشديد العقاب. إننا في الحالتين نلتمس قرارًا متعلقًا بحالة لها أكثر من حل واحد. يقول شاييم بِيرلمان: «إن الحياة اليومية والعائلية والسياسية توفر لنا كمًّا هائلًا من أمثلة الحجاج الخطابي. إن أهمية هذه الأمثلة المنتمية إلى الحياة اليومية تكمن في التقارب الذي تسمح به مع الأمثلة التي يوفرها الحجاج الأكثر سموًّا عند الفلاسفة والقانونيين». فالحجاج هو النقاش بشأن أنسب حل لمشكلة طارئة. أنسب حل لمشكلة لها أكثر من حل واحد.

في تخوم لغات عديدة

● لنرجع إلى البداية.. كيف أتيت إلى الترجمة، هل عن سبق إصرار أم انعطفت إليها مضطرًّا للقيام بأشياء كان لا بد من القيام بها؟

■ كانت الطريق التي سلكتها نحوها وعرة وممتعة، شأن كل عمل شاق يشعر المرء خلاله باكتشاف فضاءات غريبة جديدة. في منتصف السبعينيات كنت طالبًا في كلية الآداب بالرباط أحضر شهادة عليا بشكل حر. وكان بعض أساتذتنا يشجعوننا على الإلمام ببعض المراجع الفرنسية خاصة. وقد استفدت من أجواء الثقافة الغربية السائدة آنذاك، بما كانت تعرضه علينا من نصوص عصرية وعميقة وممنهجة وجديدة ومتحررة. كنت آنذاك ذلك الفتى المتعطش للمعرفة. هكذا وجدت نفسي أقرأ باللغة الأجنبية الفرنسية خاصة والإسبانية. بدأت أقرأ بارت وتودوروف وجوليا كريستيفا ولوسيان غولدمان وفيرديناند دو سوسير وجاكبسون وجان كوهين. هكذا كنت كأنني أعيش في عشيرة ثنائية اللغات. فكوني طالب أدب عربي ومدرسًا للغة العربية وأهوى قراءة نصوص فرنسية كانت حالة تضعني في تماس دائم بين لغتين. كنت أعيش في تخوم لغات عديدة: الأمازيغية في بيت والدتي، والعربية موضع عشقي الأبدي، والفرنسية أداة تكوني، والإسبانية لغة جيراني ونافذة على أكبر القارات: أميركا اللاتينية. في النهاية وأنا طالب أدب عربي كنت أجد نفسي أشبه ما أكون بمهرب الأفكار من لغة إلى أخرى. أي من الفرنسية إلى العربية. كانت العملية السحرية التي وقعت في فخها تتمثل في اشتهائي قراءة ذلك العمق الأجنبي والوافد بالعربية. كنت أروض نفسي في الحقيقة على التعبير عن أفكار وافدة باللغة العربية، لأننا كنا نعدم ذلك العمق فيما نقرؤه بالعربية.

هكذا نشأ الهوى الترجمي. فبدأنا بترجمة أمهات الفكر النقدي من الفرنسية إلى العربية. فكأننا تجاسرنا على نقل أهم كتب في الشعرية البنيوية أقصد كتاب «بنية اللغة الشعرية»، لجان كوهين. إننا لا نترجم إلا الآثار النقدية. الترجمة تكمل مهمتنا نحو الباحثين في مجال الأدب. نحن أدباء عرب نهندس الجسور بين اللغات. طبعًا هذه العملية في إقامة الجسور امتدت أيضًا إلى اللغة الإسبانية التي نقلت منها كتب عدة. منها «الشكلانية الروسية» لفيكتور إيرليخ و«البنيات اللسانية في الشعر» لسمامويل روبير ليفن. ترجمنا أيضًا «الشعرية العربية» لجمال الدين بن الشيخ، إلخ.

● وماذا مثّلت الترجمة لك؟

● وماذا مثّلت الترجمة لك؟

■ عشق الترجمة يكمل عملنا نحن الأدباء. كما أنها أيضًا محاولة لدعم تجديد الدرس الأدبي في الجامعة ومحاولة تجديد الخطاب النقدي خارجها. كانت الترجمة نافذة مفتوحة على الثقافات الأجنبية الفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والإنجليزية، إلخ. لكن عشق الترجمة أيضًا دفعني إلى التغلب على مرض «التقاعد» الإداري. ففي مرحلة التقاعد أنجزت أروع وأعظم ترجماتي مثل: «الكلام السامي» لجان كوهين، و«الاستعارة الحية» لبول ريكور، وآخرها «المصنف في الحجاج» لشاييم بيرلمان. وهو من أروع ما كتب في الحجاج.

لعبة المرايا المتقابلة

● إلى أي مدى تختلف الترجمة في حقل الأدب والإنسانيات عمومًا عن الترجمة في حقول علمية أخرى؟ بعبارة أخرى: هل المترجم في الأدب «مجرد مترجم»؟

■ الترجمة بالنسبة إلي ليست عملًا آليًّا صرفًا. إنني ألقح بها معارفي في الحجاج وفي الشعرية والأسلوبيات. إنها أداة لإغناء مجال تخصصي الأصلي. لست مترجمًا بالمعنى الحصري للكلمة. أنا ألقح الأفكار عبر تهوية الجو وفتح النوافذ لإتاحة فرص تلاقح النظريات وتعايشها وجعل المرء ينظر إلى ثقافته من منظار الآخر. إن جعل نصين نظريين من ثقافتين مختلفتين يتواجهان يبعث الشعور باكتشاف كل نص من خلال نظيره الأجنبي، ما لم يكن متاحًا لو نظرنا إليه من داخل الثقافة الأصلية. فمن أجل إدراك الشيء إدراكًا حقيقيًّا علينا أن نبتعد منه وننظر إليه من زاوية أجنبية أو «برانية». في هذه الأمور تفيد الترجمة، أي لعبة المرايا المتقابلة. بهذه الطريقة يمكن أن أفهم الجاحظ جيدًا وأنا أضعه في مواجهة الشكلانيين الروس، والعكس صحيح.

● قلت: إن «قارئ الترجمة مطلوب منه مجهود أكبر من ذلك المطلوب من قارئ الأصل».. السؤال هنا بصفة عامة: بين قارئ للغة الأجنبية يتكبد مشقة قراءة كتاب مليء بالمفاهيم المشبعة في لغته الأصل، أو قارئ يقرأ الكتاب مترجمًا إلى لغته متحملًا في ذلك ما تقترفه الترجمة من خيانة ضرورية؛ ماذا كنت ستفضل؟

● قلت: إن «قارئ الترجمة مطلوب منه مجهود أكبر من ذلك المطلوب من قارئ الأصل».. السؤال هنا بصفة عامة: بين قارئ للغة الأجنبية يتكبد مشقة قراءة كتاب مليء بالمفاهيم المشبعة في لغته الأصل، أو قارئ يقرأ الكتاب مترجمًا إلى لغته متحملًا في ذلك ما تقترفه الترجمة من خيانة ضرورية؛ ماذا كنت ستفضل؟

■ من المفارقات العجيبة حقًّا أننا نقرأ نصًّا مترجمًا، وقد نجده أحيانًا مستغلقًا، فنحاول إحضار النص الأصلي؛ لكي نفهم ونستوعب الفكرة التي نعجز عن استفادتها من الترجمة. الجواب سهل وهو أن الترجمات عندنا خاصةً لا تستند إلى ترسانة اصطلاحية انعقد الاتفاق عليها والإجماع. إن هناك ما يشبه لهجة يعرفها كل أعضاء العشيرة العلمية. ويتجسد ذلك خاصة في المعاجم المختصة التي يحتكم إليها الجميع. لهذه الأسباب تعدّ قراءة الترجمات عندنا عملًا شاقًّا؛ لأن أي مترجم يستعمل لغة على هواه، لغته هو، حيث تنعدم المعاجم المتخصصة.

جهاز المصطلحات

● أظن أن هذا يرتبط بما سميتَه مرة «الإباحية الاصطلاحية»؟

■ وكيف لا تكون حالتنا حاضنة لهذه «الإباحية الاصطلاحية»؛ إذ على صعيد اللغات العلمية والتقنية، لا وجود لأية مؤسسة تسهر على توحيد لغاتنا الاصطلاحية والمفاهيمية. الباحثون هم جماعة «متشردة». إن كل باحث حريص على أن يكون هو السلطة. وعلى الآخرين أن يمتثلوا لتعليماته. حينما قلت «إباحية» كنت أقصد حالة من الفوضى الاصطلاحية حقًّا. إن المعرفة تنهار ما لم نوحد لغتنا الاصطلاحية. يشير جورج غوسدورف إلى عقيدة تنسب إلى كونفوشيوس تقول: «إن النظام الجيد تابع بالكامل للسلامة اللغوية». فإذا اضطربت اللغة، فإن العالم سيتعرض لأخطار الاضطراب. «إذا لم تكن تعيينات الكلمات صائبة فإن الكلمات لن تكون حسب كونفوشيوس سليمة؛ وإذا لم تكن الكلمات متفقة فإن أمور الدولة لن تكون مثمرة (…) كما أن العقابات والجزاءات لا تغدو عادلة ويفقد الشعب الاهتداء إلى الفعل السديد». (Georges Gusdorf, La Parole, ed. puf, Paris, 1997, p. 18.).

كيف يمكن تدبير البيت إذا لم يكن الأهل يستعينون بلغة موحدة المعاني. إن الوضع، من دون لغة موحدة، سيكون إيذانًا بتفكيك العُرى المؤمنة للتماسك العائلي. وإذا عممنا هذه الاختلالات اللغوية على الحاضرة والمؤسسات فسيكون ذلك إيذانًا بنهاية النسيج المدني. وقد يغدو العنف سيد الموقف. وعلى الصعيد العلمي، فإن كل تخصص مطالب باعتماد مصطلحات خاصة به لتيسير سبل التواصل بين أهل الاختصاص الذين يكونون بمنزلة عشيرة تعتمد لغة أشبه ما تكون بلهجة خاصة تؤمن التواصل بين أعضائها. وذلك سعيًا لتعهد المعارف المتوارثة ولتسهيل الإبداع الذي ينبغي أن يستند إلى لغة اصطلاحية مشتركة. ومن دون هذه اللغة الاصطلاحية المتقاسمة نفقد وسيلة تأمين المعرفة وخزنها وتطويرها.

حال البحث والجامعات العربية

● علاقة بهذا الأسف الذي تبديه عن غياب «السلطة العلمية».. كيف تقرأ المساهمة الحالية للجامعة ونخبها؟

■ الحديث عن الوضع في جامعاتنا نكتة ممجوجة وسمجة. إن من يبحثون من الجامعيين يبحثون وينجزون أحيانًا بحوثًا مهمة، ولكنهم يقومون بذلك على سبيل «العمل التطوعي». فالباحث ليس مطلوبًا أن يكون باحثًا ولو أنه يتقاضى تعويضًا على الصفة البحثية. وما ينجزونه لا يخضع للتقويم ولا يحتسب في الغالب في الترقيات الجامعية. ولا تتوفر الجامعة على الهياكل المؤهلة للتقويم.

في مثل هذا الوضع لا مجال لنشأة السلطة العلمية الخبيرة. الجامعة تصبح هنا مثل مدرسة ابتدائية يرتادها «الكبار والمتقدمون في السن». مع فارق وهو أن المدرسة الابتدائية لها مقرر مسطر ويلقن. ولها مفتشون ومراقبة للغياب، ومراقبة لأداء المعلمين، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الجامعة. وفوق ذلك ليست هناك حتى نية البحث العلمي في الجامعة التي عرفتها. وكما قلت سابقًا: فلا أحد يطالب الباحثين في جامعاتنا بالإنتاج العلمي. كما أنه لا سبيل نهائيًّا في الجامعة المغربية إلى اختراق جدران القاعات التي يلقي فيها الأستاذ دروسه. القسم هو تقريبًا قبو المكبوتات التي تحدث عنه فرويد. فلا ينبغي أن يدخل الأستاذ إلى القسم وكأنه يدخل إلى سريره، في سرية تامة. كيف نقوّم عملًا يتم في غفلة تامة عن أهل الخبرة!

● كيف تقرأ تعاطي الباحثين العرب حاليًّا مع البلاغة وتحليل الخطاب؟ هل استفادت الثقافة العربية من هذه العدة المعرفية والمنهجية سواء في إنتاج القول أو في تحليل الظواهر الثقافية والنصية لحياتنا المعاصرة؟

● كيف تقرأ تعاطي الباحثين العرب حاليًّا مع البلاغة وتحليل الخطاب؟ هل استفادت الثقافة العربية من هذه العدة المعرفية والمنهجية سواء في إنتاج القول أو في تحليل الظواهر الثقافية والنصية لحياتنا المعاصرة؟

■ لا شك أن هناك مجهودات جبارة في نقل كثير من أفكار الغرب إلى الدائرة العربية. ومع ذلك هناك أمر لا مفر من ملاحظته يتمثل في أن تطبيقات هذه الأعمال المترجمة إلى العربية ربما كانت ضعيفة. فعلى كثرة ما ترجمنا لجاكبسون فإن تطبيقات نظرياته في تحليل الشعر كانت دون ما كنا نترقب. وما يقال عن جاكبسون يمكن قوله عن بارت وعن جماعة لييج في تحليلاتهم البلاغية. فعلى كثرة ما ترجمنا في اللسانيات لا أعتقد أن التطبيقات على العربية لتلك النظريات كانت تستجيب لتطلعاتنا.

ذلك العصر الجميل

● وماذا عن تعاطينا مع النظرية العربية القديمة التي شهدت أعلامًا كبارًا وعلامات مضيئة؟

■ الواقع أن ما أنجزه العرب القدماء يعدّ بمقاييس عصرنا عملًا مذهلًا. لا أتصور أننا نتوفر في ثقافتنا العربية المعاصرة على أنداد لسيبويه أو الخليل بن أحمد أو ابن عصفور الإشبيلي أو ابن خلدون أو عبدالقاهر الجرجاني أو حازم القرطاجي أو الفارابي أو ابن رشد أو ابن منظور. لقد مضى ذلك العصر الجميل. وحين تُمرِّد عليه لم نتمكن أن نبني صروحًا من ذلك القبيل. بل الأدهى من ذلك لا تتوافر الإرادة لبناء صروح من ذلك القبيل. إن دولنا غير معنية بتشييد الصروح العلمية. هي تجد كل لذتها في استيراد التقنية الجاهزة. وفوق ذلك فهي في إنفاقها لا تخصص للبحث العلمي إلا أتفه النسب من الدخل القومي. ومع تفاقم الفساد الإداري فإن الله وحده يعرف كيف تصرف تلك الحصص المالية.

● لو استقبلت من أمرك ما استدبرت واخترت مسارك البحثي من جديد؛ ما الاختيارات التي كنت ستتخذ؟ وما الذي كنت ستتفاداه؟

■ نعم إنه سؤال مهم جدًّا. لو أنني اليوم طالب حاصل على الإجازة متمتع بمنحة دراسية تؤمن العيش الكريم، فإن أول ما أقوم به هو تقوية تكويني في اللغات خاصة الإنجليزية التي تخول لي إمكانية الاطلاع على الجزء الأكبر من التراث الإنساني. وكذلك سأطّلع بحذر على الدراسات العربية الحديثة بسبب شيوع السطحية والإنجاز السريع «والوفرة» والابتسار في تقديم مشروعات القدماء والمحدثين معًا. ولكون الباحثين العرب ميالين إلى الأنانية والنرجسية مع نفور من التعاون، فإنهم يتصفون بكل عيوب أنظمتنا السياسية؛ يحبون من يصفق لهم، لا من يتعاون معهم، ويجنون جميعًا الثمار. كنت أيضا سأكثر من قراءة الأمهات من أعمال الثقافات الإنسانية أمثال أفلاطون وأرسطو والفلاسفة العرب والبلاغيين الكبار مثل: الجاحظ وعبدالقاهر وحازم وابن خلدون وابن رشيق، إلخ. وأيضًا كنت سأخص المعاصرين الغربيين بعناية أكبر، إلا أن أهم ما كنت سأحرص عليه هو النظام والصرامة والدوام، وتربية حب التخصص الذي نذرتُ له نفسي. وأن أعدّ امتلاك المعارف تسلية جميلة ورياضة دائمة.

● بعد هذا الكتاب، ما المشروع المقبل الذي يدور حوله انشغالك؟

● بعد هذا الكتاب، ما المشروع المقبل الذي يدور حوله انشغالك؟

■ لا شك أن التراث الغربي في مجال البلاغة الحجاجية بالغ الأهمية. وربما كانت الإضافات العربية على أيدي الفلاسفة العرب مثل: الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طملوس جديرة بعناية أكبر مما هو حاصل. أما الحلقة اللاتينية وهي مهمة جدًّا فإننا لا نكاد نعرف عنها شيئًا. إن بلاغيين من عيار كاسيوس لونجينوس ودِيميتريوس ورِيطوريقا إلى إيرينيوس لا نكاد نعرف عنهم شيئًا. وهؤلاء يتمتعون بمكانة مرموقة في صياغة صرح البلاغة الغربية. فشيشرون صاحب الأعمال الشهيرة في البلاغة أو الخطابة لا نعرف عنه إلا أنه «خطيب روما الأشهر». أما أعماله الفذة من قبيل ثلاثيته عن الخطيب، التي تتألف من ثلاثة أجزاء، والخطيب، والخطيب الكامل، فهي من أروع المصنفات في التراث الحجاجي في العالم بأسره. لهذه الأسباب جميعًا انعقد الاتفاق بيننا، نحن مبارك حنون ومحمد الولي، على ترجمة ثلاثية شيشرون إلى العربية. أعمال شيشرون تمثل الحلقة الوسطى في تاريخ البلاغة أو الخطابة الغربية. وأي محاولة لتجديد البلاغة من دون هضم أعمال شيشرون فهي محاولة لا طائل يرجى من ورائها.

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

0 تعليق