لا يتكلم مبدع عن الكتابة إلا مقرونة بسرّ الأسرار في الحياة وما وراء الحياة، ولطالما سمعت أن أحد أسباب الكتابة هو الخلود في حياة بعيدة ما ورائية تعقب الموت، بينما كان مبرر كتابتي دومًا البحث عن الحياة الحاضرة التي تفرض على الفتاة العربية منذ يناعتها الاختباء والتستر كي لا تبوح بآرائها وأفكارها ومشاعرها، وكي لا تعرف أصلًا إلا ما كتب لها وفرض عليها.

قد أكون هربت من موات الفكر والعاطفة المألوفين في مجتمعاتنا التي تشجع الإذعان والكتمان والهرب من مواجهة المشكلات، وأردت الكتابة كي أصارح نفسي بخوفي أو ذعري من عدم القدرة على مكافحة الخيبات المتتالية التي يواجهها أي مواطن ومواطنة في الحياة العربية. فنحن نكتشف أن كل ما تعلمناه من مثاليات في المدارس لم يكن إلا صورًا خيالية ليس لها أية علاقة بالواقع الملموس، وأننا ما إن نفتح أعيننا حتى تواجهنا أشكال من الإخفاقات والهزائم، واحتمالات اللجوء أو الإبعاد، فإن كان المرء في وطنه عرف على الأقل الإقصاء والإسكات والانجماد.

قد نكون أبناء لعوالم أخرى لم نتواصل معها مباشرة لكننا تشربناها من كل تراثنا الإنساني وتقاليدنا البشرية سواء من كوب الماء الذي يعالج الرعب بعد أن قدمه لنا الأهل من «طاسة الرجفة»، أم من عبارات السلوى التي نقتنع بها والتي نمونا في ظلالها وانغمسنا فيها حبًّا أو حزنًا أو ترددًا وانطواء.

لقد أتيت من جيل ما بعد النكبة الفلسطينية الذي لم يشاهدها وإنما تشبع بها لشدة ما أشار الكبار إلى ما يهندس المشهد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وهو وجود مخيمات طويلة وعريضة وكثيرة، سكانها فلسطينيون مطرودون ومبعدون من مدنهم وقراهم التي قرر الغزاة الاستيلاء عليها.

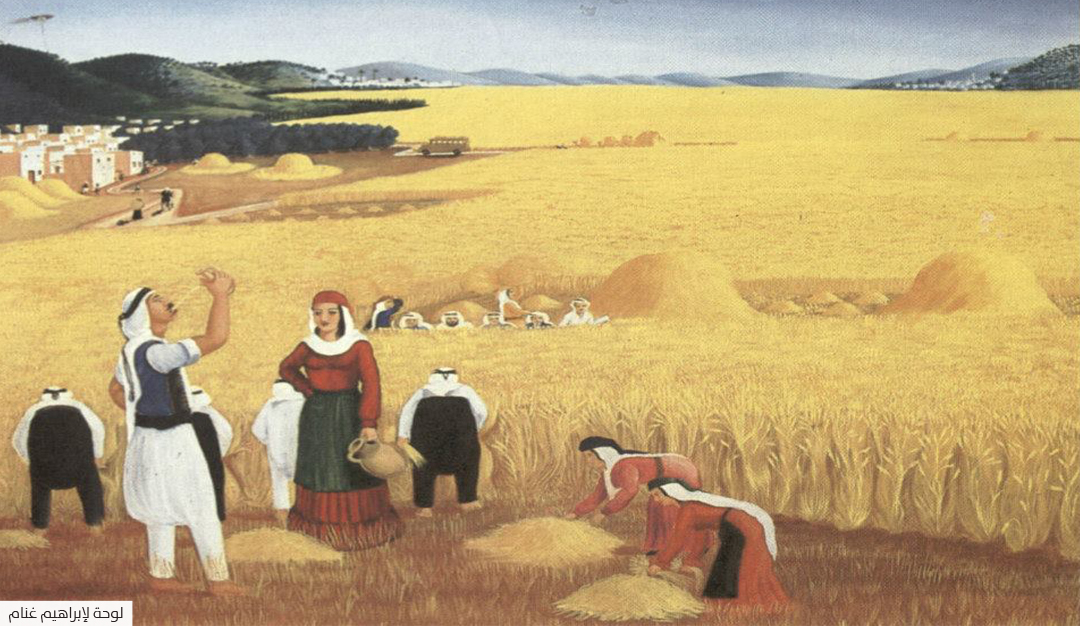

هل لهذا بدا موضوع المواجهة مع الموت وكأنه فرض واجب على الشعب الفلسطيني؟ بدأ ذلك مع النكبة التي أضاعت الكيان البشري وبددت الوجود المعنوي والمادي للشعب ولعنته بالشتات في العالم كله وعلى أرض واحدة أيضًا. شتات غير وبدّل في طبيعة البشر وفي التركيبة السكانية المألوفة التي اعتمدت الفلاحين والتجار، وغير نوعية الأحلام ومآلاتها. شتات أحسن التعبير عنه في لوحاته الكلاسيكية البكائية إسماعيل شموط، ومجايلوه، مثل: الفنان إبراهيم غنام وتوفيق عبد العال اللذين اختار كل منهم وجهة نظر يحكي فيها الحنين والعذاب واللهفة إلى الحياة الأولى التي تميزت بالكرامة البشرية أولًا قبل أن يصبح الأهل من البائسين سكان الخيام.

فيما بعد كانت قصص غسان كنفاني الأولى تسير على النهج ذاته فقد بدأت متفجعة وحافلة بالحزن كما في قصته «موت سرير رقم 12»، وفي قصص أخرى حفلت بالخيبات والأحزان كان أفضل مثال عليها قصة أو رواية «رجال في الشمس». لكن قصصه ورواياته ما لبثت بعد نشوء التنظيمات الفدائية أن تحولت إلى إيقاع آخر فيه المواجهة وفيه القوة والصمود. تحكي «رجال في الشمس» عن ضرورات الحيوات الواقعية التي حتمت على الفلسطينيين إرسال أولادهم وشبانهم للعمل في الكويت حيث كان من الممكن كسب الرزق لأفواه جائعة لا يكفيها طحين وكالة الغوث الدولية كي تعيش برضى كالبشر الاعتياديين. وكما عرفنا فيما بعد وكما روى لنا الكبار بعد عقود ممن واجهوا التجربة البشعة التي حتمت عليهم الاختباء في الصهاريج والزوايا كي يستطيعوا الدخول إلى بلد الرزق الممنوع، وممن اجتازوا الكثبان والصحارى وضاعوا فيها ولم يعودوا أبدًا، فقد تغلب الشعب على آلامه باكتشاف صورة أخرى للمقاومة مرتبطة بالعمل الفدائي وحكمًا بالموت والاستشهاد. ما حدث مرات ومرات رسمه الأدب الفلسطيني بكتابة غسان كنفاني المريرة حين جعل سائق الشاحنة رجلًا عاجزًا بالمعنى البيولوجي وكأن «أبو الخيزران» في القصة يمثل الأنظمة التي وثق فيها الفلسطينيون حينذاك، وهو الرجل الذي شاهد موتهم اختناقًا داخل الخزان الحار بعد أن عزمه رجل الأمن على فنجان قهوة، وأطال الحديث معه إلى أن نفد الهواء من الخزان وقضى الذين كانوا مختبئين بداخله.

فيما بعد كانت قصص غسان كنفاني الأولى تسير على النهج ذاته فقد بدأت متفجعة وحافلة بالحزن كما في قصته «موت سرير رقم 12»، وفي قصص أخرى حفلت بالخيبات والأحزان كان أفضل مثال عليها قصة أو رواية «رجال في الشمس». لكن قصصه ورواياته ما لبثت بعد نشوء التنظيمات الفدائية أن تحولت إلى إيقاع آخر فيه المواجهة وفيه القوة والصمود. تحكي «رجال في الشمس» عن ضرورات الحيوات الواقعية التي حتمت على الفلسطينيين إرسال أولادهم وشبانهم للعمل في الكويت حيث كان من الممكن كسب الرزق لأفواه جائعة لا يكفيها طحين وكالة الغوث الدولية كي تعيش برضى كالبشر الاعتياديين. وكما عرفنا فيما بعد وكما روى لنا الكبار بعد عقود ممن واجهوا التجربة البشعة التي حتمت عليهم الاختباء في الصهاريج والزوايا كي يستطيعوا الدخول إلى بلد الرزق الممنوع، وممن اجتازوا الكثبان والصحارى وضاعوا فيها ولم يعودوا أبدًا، فقد تغلب الشعب على آلامه باكتشاف صورة أخرى للمقاومة مرتبطة بالعمل الفدائي وحكمًا بالموت والاستشهاد. ما حدث مرات ومرات رسمه الأدب الفلسطيني بكتابة غسان كنفاني المريرة حين جعل سائق الشاحنة رجلًا عاجزًا بالمعنى البيولوجي وكأن «أبو الخيزران» في القصة يمثل الأنظمة التي وثق فيها الفلسطينيون حينذاك، وهو الرجل الذي شاهد موتهم اختناقًا داخل الخزان الحار بعد أن عزمه رجل الأمن على فنجان قهوة، وأطال الحديث معه إلى أن نفد الهواء من الخزان وقضى الذين كانوا مختبئين بداخله.

انعكاسات أدبية وفنية مختلفة

لقد حمل تشكل المقاومة الفلسطينية انعكاسات أدبية وفنية مختلفة عن زمن الخضوع والموت الذليل الخالي من المعاني. فقد انقلب الموت من كائن وحش يبتلع الغرقى والجائعين والمطاردين تحت الخيام، إلى خيمة رحمة واسعة يمكن لها أن تراكم الشجاعة والبطولة والعزم بحيث يمكن للمرء أن يسترد كرامته المهدرة وأن يعانق فيها أشواقه إلى الأرض التي استلبت منه. بدت صورة الفدائي الشهيد رؤيوية كالمسيح الذي يبعث من على الصليب. صار العمل الفدائي هو الرديف للانبعاث من الموت شيئًا ويشبه طائر الفينيق الذي يقوم من الرماد بعد احتراقه.

لم يكن الاحتلال مجرد موت يتلطى في الشوارع والأزقة داخل المخيمات وحسب، فقد حمل معه ذاكرة جماعية تمثلت في المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. حفلت الذاكرة الفلسطينية مباشرة في أعقاب النكبة بذكرى مذابح جماعية ارتكبت فيها أنواع الجرائم كلها كما جرى في دير ياسين التي تشرد أطفالها في شوارع القدس من دون طعام أو شراب بعد القضاء على أهاليهم. هؤلاء الأطفال الذين كانوا نواة لمدرسة «دار الطفل العربي» التي أنشأتها المقدسية هند الحسيني التي جمعتهم عام 1948م وأخذتهم إلى بيتها. تلك المدرسة التي قضيت فيها سنوات من الدراسة في السكن الداخلي بمحض مصادفة عائلية حتمت على الأهل، بعد خروج والدي من السجن السياسي واكتشاف حاجتهم الماسة إلى التوفير لسد ديونهم، إرسالي وأخواتي إلى مدرسة رخيصة وموثوقة للتعلم دون أن يتكلفوا الكثير، أتاح لي هذا أن أعايش عذابات غريبة وفائضة، وأن أسمع وأعرف الكثير عن خبايا الموت والدمار في عقول وقلوب من تعرضوا لها أطفالًا وظل شبح الموت الملازم هوية لهم. هؤلاء الصبايا والفتية هم من حملوا الشهادة الشفوية عما جرى أمانة لا يتنازلون عنها. هذا ما جذبني فيما بعد لأن أكتب عما يراه البشر الذين يحتاجون إلى إبداع الكتابة كي لا تنطفئ ذاكرتهم. لقد حولت المعيشة المشتركة ذلك السر المقيت إلى تراث جماعي نحمله نحن الأطفال جميعًا ونحمل همّ مواجهته والحفاظ على لونه الداكن؛ كي لا يتكرر من جديد في حياتنا.

لم يكن الاحتلال مجرد موت يتلطى في الشوارع والأزقة داخل المخيمات وحسب، فقد حمل معه ذاكرة جماعية تمثلت في المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. حفلت الذاكرة الفلسطينية مباشرة في أعقاب النكبة بذكرى مذابح جماعية ارتكبت فيها أنواع الجرائم كلها كما جرى في دير ياسين التي تشرد أطفالها في شوارع القدس من دون طعام أو شراب بعد القضاء على أهاليهم. هؤلاء الأطفال الذين كانوا نواة لمدرسة «دار الطفل العربي» التي أنشأتها المقدسية هند الحسيني التي جمعتهم عام 1948م وأخذتهم إلى بيتها. تلك المدرسة التي قضيت فيها سنوات من الدراسة في السكن الداخلي بمحض مصادفة عائلية حتمت على الأهل، بعد خروج والدي من السجن السياسي واكتشاف حاجتهم الماسة إلى التوفير لسد ديونهم، إرسالي وأخواتي إلى مدرسة رخيصة وموثوقة للتعلم دون أن يتكلفوا الكثير، أتاح لي هذا أن أعايش عذابات غريبة وفائضة، وأن أسمع وأعرف الكثير عن خبايا الموت والدمار في عقول وقلوب من تعرضوا لها أطفالًا وظل شبح الموت الملازم هوية لهم. هؤلاء الصبايا والفتية هم من حملوا الشهادة الشفوية عما جرى أمانة لا يتنازلون عنها. هذا ما جذبني فيما بعد لأن أكتب عما يراه البشر الذين يحتاجون إلى إبداع الكتابة كي لا تنطفئ ذاكرتهم. لقد حولت المعيشة المشتركة ذلك السر المقيت إلى تراث جماعي نحمله نحن الأطفال جميعًا ونحمل همّ مواجهته والحفاظ على لونه الداكن؛ كي لا يتكرر من جديد في حياتنا.

وهو ما جعلني أفهم منذ الصغر أن الكتابة شهادة على الإنسان وعلى ما يعيشه ويتعرض له مهما حاول الطغاة إخفاء هذا. كانت هناك مجازر رهيبة أخرى في الطنطورة وفي أبو شوشة وفي البروة وغيرها. كما شهدت قرى كثيرة إعدام الرجال والفتيان في أثناء تطهيرها العرقي. سمعت عن مجزرة البروة عيانيًّا من محمود درويش وهو جالس معنا يستذكر طفولته وكيف عنّ لجنود العصابات الصهيونية أن يقبضوا على الرجال ويوقفوهم في شبه دائرة أشعلوا النار في وسطها ولقموها بألواح الصبير الكبيرة التي أصابت نساء كن قربها بالعمى فيما بعد، وذكر أن العديد من هؤلاء الرجال قضوا فيها.

لقد اقتحم الموت الحياة الفلسطينية بشكل مباغت وقاس عندما قام الغزاة بمجازر متعددة كان أشهرها في دير ياسين، وأبو شوشة، والطنطورة. لا تكاد تذكر سيرة حرب ال 48 دون أن تكون مصحوبة بمجازر اتجهت لترحيل السكان بشاحنات معدة سابقًا، وبقتل الرجال تحديدًا مع التأكد من تهجير الأهالي جميعًا.

طبيب مثل شخصيات تشيخوف

عشت قبل نشوء منظمة التحرير وتشكيل المقاومة الفلسطينية المسلحة التي كسرت حاجز الخوف في غرفة هي جزء من عيادة طبيب كان مثل شخصيات تشيخوف وهو أبي الذي لم تمنعه السجون من أن يظل ثوريًّا ومثاليًّا يرهن حياته لنصرة الفقراء والمضطهدين حتى لو «بإفقارنا نحن» كما كانت تقول أمي. لهذا عشت أرتدي الثياب الرخيصة القادمة في بقج من أميركا التي كان اللاجئون يبيعونها بسعر بخس لمن يبغي ما تيسر مما يوجد. كان مثقفًا ثوريًّا لا يؤمن بالخرافات ويدين بحكم الشعب ووطنية النخبة التي عليها قيادة النضال الفكري والثقافي؛ لكي تتحرر العقول وتعرف ما يجب عليها أن تفعله. كان يردد على مسامعنا قصصًا كثيرة عن أشكال البؤس التي يراها في البراكسات ومنازل البؤس الطينية التي تنتشر في مخيمات غور الأردن الكبيرة، التي كان ثلاثة منها حول أريحا مقر عيادته والتي سميت تباعًا عقبة جبر وعين السلطان والنويعمة، والأخيرة كانت أمي مديرة المدرسة الأساسية فيها.

حقًّا إن كل ما نراه ينطبع فينا ويدخل في جوفنا كما يقول «جاك لاكان» ولهذا أحسب أنني تكونت معجونة باللبِن والتراب الصلصالي الذي كان ينتشر في هذه المخيمات، وأنني شاهدت صراع الحياة والموت في العيادة مما عاناه اللاجئون بين العقارب السامة والزواحف الشريرة، وفي وفيات الرضع بسبب نقص التغذية أو الحر الشديد وانقطاع الدخل بين فترة وفترة حين تأتي موجات مجاعة، وفي شهوة الحصول على تفاحة أتقاسمها وزميلاتي في مدرسة الأيتام تلك. طبعًا كنت قد سمعت فيما بعد عن الثلوج التي أغرقت الخيام في الشتاء التالي للنكبة قبل أن أولد، لتقضي على فتية وأبناء كثيرين ممن عجز أهاليهم الفقراء عن إيجاد اللباس الشتوي الحامي لهم، أو تقديم علاج أمراضهم الناتجة عن البرد القارص.

سيرة صمود بطولية

هكذا دخلت الذاكرة الثقافية المرتبطة بالعمليات الفدائية حقل الأدب الفلسطيني فكتب غسان كنفاني «أم سعد» وقصص الصمود والقوة كما في «الأعمى والأطرش». وبدأ يرتسم أفق جديد في الثقافة الفلسطينية ليجعل من المخيم رمز البؤس مكانًا للبذل والعطاء والشجاعة. وتوازى هذا مع صراعات الفلسطينيين مع الأنظمة حين دخلوا مرحلة فارقت الذل السابق، لكنها أدت إلى صراعات وإلى نشوء مجازر جديدة قام بها النظام العربي. هكذا من عين الحدث وما يحيطني استلهمت روايتي «عين المرآة» التي اشتغلت عليها سبع سنوات قضيت غالبيتها في جمع شهادات الناجين ممن عاشوا حصارًا استمر عشرة أشهر قطعت فيها المؤونة والماء والإمدادات. تلك الرواية التي تحكي سيرة مخيم تل الزعتر في لبنان حين قُضِيَ على سكانه وهُجِّروا بعد إبادة جماعية للرجال والفتية، في سيرة صمود بطولية عجز كثيرون عن فهم أسبابها التي جعلت شبانًا وأناسًا كثيرين يستشهدون؛ كي يواصل شعبهم الحياة وكي لا تنطفئ قضيته وتتولى إلى محض قضية لاجئين إنسانيين.

تقودنا الروايات لأن نكتشف حقائق نعرفها لكننا لا نتداولها ولا نتحدث فيها؛ لأنها تصبح مثل مسلمات لا يتكلف الناس ذكرها. لقد ساعد على بقاء مخيم الزعتر في عز الحصار وجود بعض المصانع المحيطة التي كانت تحوي بعض مواد غذائية مثل البقول، فيما أحضرت النساء الماء من الآبار الخطرة، وتَعَرَّضْنَ للقنص المتواصل للحصول على كأس من الماء للعائلة التي تحوي أطفالًا كثيرين في العادة؛ ذلك ما جعل الحياة ملحمة موت مستمرة، وجعل من العبارة الشائعة آنذاك «كأس الماء بكأس دم» تصويرًا دقيقًا للوضع ذاك. أُتِيحَت لي الإقامة في لبنان مدة عشر سنوات تشكَّلت فيها ذائقتي الأدبية والثقافية حين درست في الجامعة، وفيما كنت أشتغل مع الصحافة الفلسطينية هناك. وهناك حدث شيء غريب وهو التعرف إلى مخيمات الفلسطينيين الذين أتوا من الجليل وأراضي فلسطين التاريخية والذين كانت معرفتهم مستحيلة بالنسبة لي قبلًا، عندما كنت في الضفة الغربية بحكم وقوع تلك المناطق ضمن الاحتلال الإسرائيلي. هكذا استوحيت من أحاديث النساء وأمثالهن الشعبية وطرق السرد ما شكَّل وبنى الروايات القصيرة «النوفيللا» التي ضمتها مجموعة «شرفة على الفاكهاني» التي تدور حول قصص مكافحة الموت التي يقوم بها الفلسطينيون دفاعًا عن الحياة. كان الموت آنذاك قد حوّل صوره إلى أشكال جديدة تتمثل في حصار الجوع والعطش كما جرى في تل الزعتر، وفي قصف البنايات المكتظة بالمدنيين كما جرى في منطقة الفاكهاني في بيروت، وفي قصة «أبو حسين الشويكي» مربي العصافير الذي أُصِيبَ بتسع رصاصات ووصل إلى حافَة الموت الفعلي، فأسره الإسرائيليون خلال حرب بيروت وأخذوه معتقلًا إلى فلسطين لكي يفرج عنه بعدها بأشهر في صفقة تبادل لم يقيض له فيها رؤية أرض بلاده الأولى التي كاد يستشهد من أجلها؛ لأنهم أرجعوه مقيد اليدين ومغلق العينين في حافلة عسكرية لا يرى منها شيئًا.

أنطون تشيخوف

في قصص «شرفة على الفاكهاني» برز عمر المقاتل التونسي الذي انضم إلى المقاومة، الذي استشهد خلال غارة إسرائيلية انتقامية مجنونة دمرت ثلاثًا وعشرين بناية في منطقة الفاكهاني. لقد أتاحت لي الكتابة اختراق حاجز الحرب المخيف لكي أنفذ منه إلى حياة الناس، ولم يكن سهلًا الكتابة عن الحروب التي تقاسمتها معهم بمزيج من الرعب والفزع، مع من عاشوها من لبنانيين وفلسطينيين ومن جنسيات عربية عديدة. عندما كنت أكتب في «شرفة على الفاكهاني» الجزء الخاص باستشهاد المقاتل التونسي كنت أبكي من قاع الروح صديقًا وجارًا وأخًا وبطلًا قضى، بينما كان يساهم في نقل الناس خارج البناية التي تتعرض للقصف. وعندما حضرت إلى تونس سألت عن ضريحه فقيل لي إنه في مقبرة الغرباء في أريانة.

«غرباء؟» بعد كل هذا ويدفن في مكان يحمل لقب الـ«غرباء»؛ لذا تعجبت من هذه الأهوال التي وحَّدت الجنسيات والبشر في قالب اسمه الشجاعة، ولكنها ما تلبث أن تتحول إلى مسألة مناطقية في بلادنا العزيزة.

ولكم عانيت الضيق والأسى ذاته خلال كتابة «عين المرآة» حينما كانت الشخصيات الروائية المستمدة من شخصيات واقعية تموت وتتعذب أمامي وأنا لا أملك سوى أن أعيش معها ما يجري؛ لكي أنقله من جديد إلى سيرة وسجل للإنسان المحاصر وما يواجهه. كنت أعرف أن الشخصيات الروائية خيالية، وأنني أكتب بحثًا عن طرق استكشاف الناس للحياة وسط الموت، لكني كنت أنهار حينما أعايش ما يحدث معها داخل الحدث الروائي.

حادثة مهمة روائيًّا

أواسي نفسي بأنها غير حقيقية لكني سرعان ما أراها واقفة أمامي بكامل تفاصيلها وهيئاتها وملامحها، فأعرف أنني خلقت المعاش بين الواقع والخيال وسط ما يشبه طينة من نار. خلال كتابة الفصول الأخيرة من «عين المرآة» وكنت أعيش في تونس كان عليّ أن أصف كنيسة في منطقة مجاورة لتل الزعتر تحدث فيها حادثة مهمة روائيًّا، لم يكن هناك من يصفها لي، الشهود كانوا بعيدين ومن كنت أستجوبهم كانوا خارج المكان، وكان عَلَيَّ أن أعرف تصميم الكنيسة الداخلي كي أصمم المشهد. وبدأت أتذكر الرفيق الشهيد صالح أبو النعاج الذي التقيته مرةً وحيدةً وسط الحصار، حين ذهبت مع طبيب إلى المنطقة الممنوعة على البشر حاملة فضولي وشجاعتي على الرغم من تهديدات الحواجز التي كانت تقضي فورًا على أي فلسطيني أو فلسطينية يوجد أو توجد في المنطقة الشرقية أيامها. كنت حينها العنصر المدني الوحيد الذي أتيح له الدخول لتغطية صحافية بين حصارين فصل بينهما عشرة أيام هدنة، حرمت فيها الحركة على الجميع، وانتهت بعودة الاشتباكات وسقوط المخيم بعدها بأشهر ومجزرته المريعة. رأيت كثيرًا في الساعات التي قضيتها هناك، فلجأت إلى ذاكرتي وأنا أتذكر ما كان يقوله ذلك الشهيد عن الوضع. وعندها بدأت صورة الكنيسة – المكان تخايلني من الداخل شيئًا فشيئًا ورأيتها تمامًا بكل ما فيها. النوافذ الطويلة، والأرغن والكساء الإسمنتي من الخارج والبلاط الأبيض بمربعاته الكبيرة. حينها استطعت الكتابة والاستمرار وكم كان خارقًا أن أراها حقيقة بعد سنوات طويلة عندما ذهبت إلى منطقة أطلال المخيم في لبنان لكي أتجول هناك وأرى الأمكنة التي كتبت عنها. وكانت تمامًا، كانت هناك. كما رأيتها في تلك اللحظة.

عندما كتبت «عين المرآة» لازمتني مشاعر مرارة وحزن لا ينقطعان؛ بسبب معرفتي أن الأحزان والكوارث التي أكتبها ليست حقيقية فقط وإنما مخففة، وأنه عَلَيّ التقليل من حجمها وهولها؛ كي يقتنع القراء بأن ما يجري له أساس واقعي وأنه ليس مونودراما ودعاية أيديولوجية. لقد قمت بالنقيض الذي قامت به الواقعية السحرية في أميركا اللاتينية؛ تلك التي لجأت إلى المبالغة لكي تصور الواقع، بينما كان عَلَيّ أن أقلص من هذا الواقع، وأن أقصقص أطرافه وأرفو نتوءاته؛ كي يصدق الناس أن ما يجري حقيقي.

جان لاكان

أردت في قصص «سماء واحدة» التي كتبتها في ظل الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية أن أظهر كيف يمكن للفلسطينيين الانتصار لنداء الحياة، رغم القصف والآليات التي احتلت الضفة الغربية آنذاك في 2002م. علمتني كثرة الحروب أن السخرية هي النداء المباشر الذي يواتينا؛ لكي نهزأ من القوة التي تريد أن تستقوي علينا. كانت قصصًا مشبعة بالسخرية الكاملة مما يقومون به في حاراتنا من استلاب وانتهاك وسجن في البيوت تحت مسمى منع التجول ومن قتل عشوائي، ومن أشياء كثيرة تجعلهم لا يزالوا يستحقون الذهاب إلى محكمة دولية للحرب لشدة هولها.

في رواية «الخيمة البيضاء» وعلى الرغم من الجدران والحواجز السائدة، فقد حاولت تأمل مجتمعنا الفلسطيني الذي ما زال يتخبط في هذه المرحلة، وعذاب انعكاسات هذا على الجيل الجديد ممن يتوقون لانتصار الحياة على الإرغام والقهر والإحباط. أما في روايتي الأخيرة «أرض السلحفاة» فقد اشتغلت على لحظات مواجهة حقيقية مع الموت تنتصر الشجاعة خلالها على الجبن الذي يؤدي إلى السقوط.

كنا قد تعلمنا من الفيلسوف كارل ياسبرز خلال دروس الفلسفة أن الموت كالحياة هو إحدى الحالات- الحدود؛ أي الحالة التي يقف فيها المرء على طرف الأشياء وحدودها الأخيرة. وربما كانت كتاباتي جميعها تنتسب لهذا القول، منذ روايتي الأولى «بوصلة من أجل عباد الشمس» التي كانت تدور حول نساء ثلاث يفتشن عن وجودهن في الحياة، مقابل خاطف طائرة أراد أن ينتقم لتاريخ شعبه الحزين بالدخول في تحدي الحياة، حتى لو أوصلته إلى تخوم الموت، وحتى رواياتي الأخيرة التي أفتش فيها عن بصيص للحياة وسط شعب تريد قوى الكولونيالية والليبرالية المتوحشة أن تقضي عليه وتقهره على الرغم من نضال المئة عام.

فيما بعد كانت قصص غسان كنفاني الأولى تسير على النهج ذاته فقد بدأت متفجعة وحافلة بالحزن كما في قصته «موت سرير رقم 12»، وفي قصص أخرى حفلت بالخيبات والأحزان كان أفضل مثال عليها قصة أو رواية «رجال في الشمس». لكن قصصه ورواياته ما لبثت بعد نشوء التنظيمات الفدائية أن تحولت إلى إيقاع آخر فيه المواجهة وفيه القوة والصمود. تحكي «رجال في الشمس» عن ضرورات الحيوات الواقعية التي حتمت على الفلسطينيين إرسال أولادهم وشبانهم للعمل في الكويت حيث كان من الممكن كسب الرزق لأفواه جائعة لا يكفيها طحين وكالة الغوث الدولية كي تعيش برضى كالبشر الاعتياديين. وكما عرفنا فيما بعد وكما روى لنا الكبار بعد عقود ممن واجهوا التجربة البشعة التي حتمت عليهم الاختباء في الصهاريج والزوايا كي يستطيعوا الدخول إلى بلد الرزق الممنوع، وممن اجتازوا الكثبان والصحارى وضاعوا فيها ولم يعودوا أبدًا، فقد تغلب الشعب على آلامه باكتشاف صورة أخرى للمقاومة مرتبطة بالعمل الفدائي وحكمًا بالموت والاستشهاد. ما حدث مرات ومرات رسمه الأدب الفلسطيني بكتابة غسان كنفاني المريرة حين جعل سائق الشاحنة رجلًا عاجزًا بالمعنى البيولوجي وكأن «أبو الخيزران» في القصة يمثل الأنظمة التي وثق فيها الفلسطينيون حينذاك، وهو الرجل الذي شاهد موتهم اختناقًا داخل الخزان الحار بعد أن عزمه رجل الأمن على فنجان قهوة، وأطال الحديث معه إلى أن نفد الهواء من الخزان وقضى الذين كانوا مختبئين بداخله.

فيما بعد كانت قصص غسان كنفاني الأولى تسير على النهج ذاته فقد بدأت متفجعة وحافلة بالحزن كما في قصته «موت سرير رقم 12»، وفي قصص أخرى حفلت بالخيبات والأحزان كان أفضل مثال عليها قصة أو رواية «رجال في الشمس». لكن قصصه ورواياته ما لبثت بعد نشوء التنظيمات الفدائية أن تحولت إلى إيقاع آخر فيه المواجهة وفيه القوة والصمود. تحكي «رجال في الشمس» عن ضرورات الحيوات الواقعية التي حتمت على الفلسطينيين إرسال أولادهم وشبانهم للعمل في الكويت حيث كان من الممكن كسب الرزق لأفواه جائعة لا يكفيها طحين وكالة الغوث الدولية كي تعيش برضى كالبشر الاعتياديين. وكما عرفنا فيما بعد وكما روى لنا الكبار بعد عقود ممن واجهوا التجربة البشعة التي حتمت عليهم الاختباء في الصهاريج والزوايا كي يستطيعوا الدخول إلى بلد الرزق الممنوع، وممن اجتازوا الكثبان والصحارى وضاعوا فيها ولم يعودوا أبدًا، فقد تغلب الشعب على آلامه باكتشاف صورة أخرى للمقاومة مرتبطة بالعمل الفدائي وحكمًا بالموت والاستشهاد. ما حدث مرات ومرات رسمه الأدب الفلسطيني بكتابة غسان كنفاني المريرة حين جعل سائق الشاحنة رجلًا عاجزًا بالمعنى البيولوجي وكأن «أبو الخيزران» في القصة يمثل الأنظمة التي وثق فيها الفلسطينيون حينذاك، وهو الرجل الذي شاهد موتهم اختناقًا داخل الخزان الحار بعد أن عزمه رجل الأمن على فنجان قهوة، وأطال الحديث معه إلى أن نفد الهواء من الخزان وقضى الذين كانوا مختبئين بداخله. لم يكن الاحتلال مجرد موت يتلطى في الشوارع والأزقة داخل المخيمات وحسب، فقد حمل معه ذاكرة جماعية تمثلت في المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. حفلت الذاكرة الفلسطينية مباشرة في أعقاب النكبة بذكرى مذابح جماعية ارتكبت فيها أنواع الجرائم كلها كما جرى في دير ياسين التي تشرد أطفالها في شوارع القدس من دون طعام أو شراب بعد القضاء على أهاليهم. هؤلاء الأطفال الذين كانوا نواة لمدرسة «دار الطفل العربي» التي أنشأتها المقدسية هند الحسيني التي جمعتهم عام 1948م وأخذتهم إلى بيتها. تلك المدرسة التي قضيت فيها سنوات من الدراسة في السكن الداخلي بمحض مصادفة عائلية حتمت على الأهل، بعد خروج والدي من السجن السياسي واكتشاف حاجتهم الماسة إلى التوفير لسد ديونهم، إرسالي وأخواتي إلى مدرسة رخيصة وموثوقة للتعلم دون أن يتكلفوا الكثير، أتاح لي هذا أن أعايش عذابات غريبة وفائضة، وأن أسمع وأعرف الكثير عن خبايا الموت والدمار في عقول وقلوب من تعرضوا لها أطفالًا وظل شبح الموت الملازم هوية لهم. هؤلاء الصبايا والفتية هم من حملوا الشهادة الشفوية عما جرى أمانة لا يتنازلون عنها. هذا ما جذبني فيما بعد لأن أكتب عما يراه البشر الذين يحتاجون إلى إبداع الكتابة كي لا تنطفئ ذاكرتهم. لقد حولت المعيشة المشتركة ذلك السر المقيت إلى تراث جماعي نحمله نحن الأطفال جميعًا ونحمل همّ مواجهته والحفاظ على لونه الداكن؛ كي لا يتكرر من جديد في حياتنا.

لم يكن الاحتلال مجرد موت يتلطى في الشوارع والأزقة داخل المخيمات وحسب، فقد حمل معه ذاكرة جماعية تمثلت في المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية. حفلت الذاكرة الفلسطينية مباشرة في أعقاب النكبة بذكرى مذابح جماعية ارتكبت فيها أنواع الجرائم كلها كما جرى في دير ياسين التي تشرد أطفالها في شوارع القدس من دون طعام أو شراب بعد القضاء على أهاليهم. هؤلاء الأطفال الذين كانوا نواة لمدرسة «دار الطفل العربي» التي أنشأتها المقدسية هند الحسيني التي جمعتهم عام 1948م وأخذتهم إلى بيتها. تلك المدرسة التي قضيت فيها سنوات من الدراسة في السكن الداخلي بمحض مصادفة عائلية حتمت على الأهل، بعد خروج والدي من السجن السياسي واكتشاف حاجتهم الماسة إلى التوفير لسد ديونهم، إرسالي وأخواتي إلى مدرسة رخيصة وموثوقة للتعلم دون أن يتكلفوا الكثير، أتاح لي هذا أن أعايش عذابات غريبة وفائضة، وأن أسمع وأعرف الكثير عن خبايا الموت والدمار في عقول وقلوب من تعرضوا لها أطفالًا وظل شبح الموت الملازم هوية لهم. هؤلاء الصبايا والفتية هم من حملوا الشهادة الشفوية عما جرى أمانة لا يتنازلون عنها. هذا ما جذبني فيما بعد لأن أكتب عما يراه البشر الذين يحتاجون إلى إبداع الكتابة كي لا تنطفئ ذاكرتهم. لقد حولت المعيشة المشتركة ذلك السر المقيت إلى تراث جماعي نحمله نحن الأطفال جميعًا ونحمل همّ مواجهته والحفاظ على لونه الداكن؛ كي لا يتكرر من جديد في حياتنا.

0 تعليق