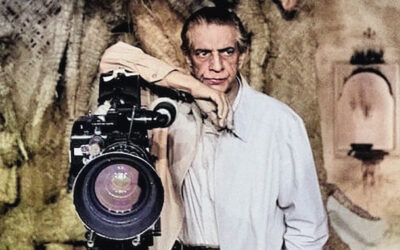

يملك المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة تصوّرًا مختلفًا للسينما، تشكّل من خلال تقاطع حياته الشخصية المصقولة على نار الغربة وحياته المهنية، التي وإن انتهت به إلى أن يكون مخرجًا سينمائيًّا ذائع الصيت، فإنها ما كانت لتتميّز لولا خوضه تجارب فنية وأدبية على غرار النقد والصحافة والمسرح الذي برع فيه بنحو استثنائي، جعله واحدًا من أفضل المسرحيين الذين قدموا أعمال كاتب ياسين، صاحب النصوص المسرحية الأكثر تأثيرًا في الركحين الجزائري والفرنسي معًا.

في هذا الحوار لـ«الفيصل» يخبرنا المخرج سعيد ولد خليفة عن أكثر ما جعله يحب السينما ويشتغل فيه، يحدثنا أيضًا عن دور المنفى والغربة في صناعة الفنان الذي أصبح عليه، وعن لغته الأم التي لم يرضعها، بل قاتل من أجل امتلاكها.

طفولة غنية بالدروس

● تظهر سيرتك الفنية عوالم مختلفة سمحت لك بالتقاطع مع فنون مختلفة كالمسرح والصحافة والسينما، بل حتى النقد. هل يحتاج المخرج السينمائي إلى كل هذا القدر من الجهد تأثيثًا لفنه، أم إنها مسألة تتعلق بك شخصيًّا وترتبط بحبك للمسرح والصحافة؟

■ بعد التفكير، أعتقد أن كل شيء كان مرتبطًا بمرحلة الطفولة… لقد أنهيتُ المرحلة الابتدائية في ثلاث سنوات بدلًا من خمس! ربما كان المحيطون بي يظنون أنني موهوب بشكل استثنائي، ولكن في الحقيقة، كان سرّي هو وعد والدتي لي: «إذا حصلت على درجات جيدة، فستعود معنا إلى الجزائر!».

والداي من نسل المنفيين فقد رفضا قبول أن الأرض الكبيرة التي تبرعا بها للإدارة الاستعمارية لبناء مدرسة استُخدمت لبناء مركز للدرك. جدي لم يقبل أن يُرفع العلم الفرنسي أمام منزله، فأخذ جزءًا من عائلته الكبيرة معه إلى تونس، والجزء الآخر إلى فلسطين، باستثناء الذين قد سُجنوا في كاليدونيا الجديدة. وُلد والداي أيضًا في المنفى وعادا إلى الجزائر بعد الاستقلال الذي نشطا في تحقيقه. ولكن، بمجرد الوصول إلى الجزائر، لم تعد الأمور تسير كما ينبغي، لأجدني قد عدت تلميذًا متوسطًا لبعض الوقت.

لكن الذي أعاد لي الرغبة في التعلم كما أعتقد كان حسي بالفضول.. حسٌّ كنت قد طورته دون أن أشعر بذلك في أثناء طفولتي. كنت أقرأ الصحيفة التي اعتاد والدي شراءها كل صباح في محاولة لفهم سبب اهتمامه اليومي بها. كنت أحفظ عن ظهر قلب أبياتًا من القصائد التي كانت أمي، وهي شاعرة، تؤلفها، دون أن أفهم شيئًا. لم أكن أتحدث العربية، خلافًا لأختي وإخوتي. تعلمت هذه اللغة بعد وصولي إلى الجزائر. في تونس، عندما كنت أطلب «قهوة بالحليب»، كنت أقول «حليب أسود».

وهكذا، من هذه الطفولة الغنية بالدروس، اكتشفت محاسن الفضول. ولأني كنت طفلًا انطوائيًّا، أصبح الفضول أفضل رفيق لي ولا يزال كذلك. المعرفة بالنسبة لي شيء مختلف، إنها العلم الذي طالما جذبني. إجابة طويلة عن سؤالك الأساسي، التي يمكن، في الحقيقة، تلخيصها في كلمتين: الفضول وحب الآخرين.

مركز وطني للسينما

● كثيرًا ما يطرح السؤال بخصوص واقع السينما الجزائرية اليوم، وبخاصة أننا نعيش حقبة خفّ فيها الإنتاج السينمائي الجزائري بشكل واضح، إلى درجة أن الإعلان عن صدور فِلم واحد أصبح حدثًا في حدّ ذاته، بغض النظر عن جودته أو أثره لاحقًا. في رأيك ما سبب هذا الوضع؟

■ وُلدت السينما الجزائرية في حرب التحرير من فكر استشرافي لعدد من المناضلين الجزائريين (مثل محمد يزيد، رضا مالك، فرانز فانون، ورينيه فوتييه، وغيرهم) الذين أدركوا أن أفضل وسيلة لمواجهة الدعاية الفرنسية الاستعمارية (كقوة عظمى في حلف الناتو) كانت إنتاج صور وعرضها حتى في الأمم المتحدة. لقد جابت الأفلام القصيرة التي صنعها رينيه فوتييه، ومحمد الأخضر حمينة، وأحمد راشدي، وجمال شندرلي العالم. واستمرت هذه الديناميكية بالزخم نفسه بعد الاستقلال ولمدة تقارب العقدين.

لكن في سنوات حكم الرئيس الجزائري الأسبق شاذلي بن جديد، تحولت الدولة، منتهجة سياسة انفتاحية، وكان ذلك بداية الانحدار نحو النسيان، على الرغم من الفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1975م. كان هناك أمل في أن تستعيد السينما الجزائرية قوتها بشكل دائم بعد العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي. لكن للأسف سقطت السينما الجزائرية في روتين الاحتفالات الوطنية.

أعتقد أن علينا أن نبقى متفائلين، فقد كان عبدالمجيد تبون، الرئيس الحالي للجزائر السياسي الوحيد الذي تحدث عن إعادة إطلاق صناعة السينما، ليس الآن فحسب بل قبل ذلك، في مدة وجيزة من توليه رئاسة الوزراء في عام 2017م، ثم أعاد إطلاق هذا الحلم بمجرد أن انتخب رئيسًا للبلاد. لكن بقية الهياكل يجب أن تتبع هذا التوجه وتتحرك بسرعة أكبر. يجب أن يكون هناك مركز واحد فقط لاتخاذ القرار كما هي الحال في معظم الدول حول العالم… مركز وطني للسينما. يبقى أن يُعهد بالسينما إلى مديرين يساعدهم منتجون. اللجان بين الدول العربية لا ينبغي أن تكون في أيدي السياسيين الذين لا يمكنهم، في كل الأحوال، أن يكونوا وزراء للسينما؛ مهمتهم أوسع من ذلك.

جرح أكبر من السينما

● واكبت في مسيرتك السينمائية المهمة -المتضمنة أفلامًا خُلّدت في الذاكرة الفنية الجزائرية والعربية على غرار «ظلال بيضاء» و«عائشات» والفِلم التاريخي المهمّ «زبانة»- سنوات الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، هل ساهمت السينما الجزائرية وقتئذ في فضح الإسلام السياسي ورسم الصورة الحقيقية للمجتمع الجزائري وقتئذ، أم ترى أنها لم توفق في هذه المهمة؟

■ المسؤولية مشتركة. من جانب الدولة، يجب أن نتذكر أن الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عند توقيعه على القانون الشهير «المصالحة الوطنية»، قد ثبط عزيمة العديد من المخرجين السينمائيين. تحت غطاء «العفو»، كان من غير المقبول تقريبًا التحدث عن أكبر مأساة وطنية بعد الحقبة الاستعمارية بالطبع. هنا، كان الجرم أكبر، حيث كان المتطرفون يقتلون باسم الدين، الإسلام، الذي هو إرث مشترك لكل الجزائريات والجزائريين لأكثر من 14 قرنًا!

لقد قمت شخصيًّا بإخراج فِلم حول هذه المأساة بعنوان «شاي آنيا» (2004م)، وقد عُرض للجمهور مرة واحدة فقط، في العرض الأول. لم يبدأ المركز السينمائي الجزائري في عرضه أحيانًا إلا منذ عامين. ولكن قدوم جيل من الفتيات والفتيان المصممين على صنع صورهم الخاصة بدأ في تحريك الجميع، وهذا أمر جيد. دائمًا ما تكون السنونو هي التي تبشر بقدوم الربيع.

مشكلة التمويل

● منذ فِلمك «زبانة» الذي حاولت فيه بعث سيرة أحد أهم شهداء الثورة الجزائرية التحريرية «أحمد زبانة» لم نشاهدك تعود إلى هذا النوع السينمائي، هل لذلك علاقة بتمويل هذا النوع من الأفلام المتعلّق بالذاكرة أم بسبب قناعات فنية أملت عليك ذلك؟

■ بصراحة لم أفكر يومًا في إخراج فِلْم حرب، فمهاراتي الفنية تذكرني بواقعي. لكن فِلمًا عن الحرب؟ نعم! هذا ما قادني إلى «زبانة!». قصة حميدة زبانة هي قصة جيل استجاب بشكل فردي وعفوي لنداء الأول من نوفمبر 1954م. كان هؤلاء الشباب، في الغالب، من الكشافة، يحبون مباريات كرة القدم والسينما. كانت هذه هواياتهم المسائية. لهذا السبب، في المدن الداخلية، لم تكن جلسات السينما متاحة لجميع الجزائريين، حتى بعض الأفلام عن الحرب العالمية الثانية.

أنا الآن أعيد قراءة سيناريو حول أستاذ جامعي شاب اختُطف في عام 1957م وتوفي تحت التعذيب، ولم يُعثَر على جثته أبدًا. لم يُعتَرف بمسؤولية فرنسا عن هذه الجريمة كجريمة دولة إلا في سبتمبر 2018م، عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرملة هذا الشهيد. وقد أطلقت الجزائر المستقلة اسمه على واحدة من أجمل ساحات الجزائر العاصمة. كان يُدعى موريس أودان؛ لذا ما يثير اهتمامي دائمًا هو المصاير الفردية لهؤلاء الأبطال اليوميين؛ وفي الجزائر المقاومة، كانوا يُعدون بعشرات الآلاف. ولكن من المؤكد وبشكل عام، أن التمويل لهذا النوع من الأفلام يتلاشى بسرعة مثل الثلج تحت أشعة الشمس.

● معظم الأفلام الجزائرية المتخطية للحدود المحلية والمشاركة في أهم المهرجات العالمية للسينما هي من إنتاج مشترك خاصة مع فرنسا. هل استحال النجاح خارج نمط الإنتاج المشترك، أم هي طريقة كغيرها من طرق الإنتاج؟

■ يجب أن نعيش وفقًا لعصرنا. معايير الإنتاج قد تغيرت تمامًا. وعندما نتحدث كثيرًا عن فرنسا في هذا المجال، فذلك لأن البلد الذي اخترع السينما هو أيضًا من وضع أفضل قانون للسينما. للمعلومة، صاغت النقابات والأحزاب اليسارية هذا القانون لمواجهة التوجهات الأميركية التي كانت تهدف في عام 1945م إلى إدراج السينما وجميع دور العرض تقريبًا تحت الوصاية الأميركية في إطار خطة مارشال.

بالعودة إلى الإنتاج المشترك، على سبيل المثال، كان هناك 20 فِلمًا أجنبيًّا أُنتِجُوا بشكل مشترك مع المركز الوطني للسينما الفرنسي (CNC) واختيروا رسميًّا في مهرجان كان هذا العام. وفي عام 2023م، أُنتِجَ 120 فِلمًا مشتركًا بين فرنسا و33 دولة أجنبية.

اليوم، لكي يوجد فِلم ويتجاوز حدود المهرجانات، يحتاج إلى أن يُنتَج بشكل مشترك. في الغرب، يجب على المنتجين تقديم حسابات لمموليهم إذا أرادوا الاستمرار في العمل، وبالتالي يجب أن تكون أفلامهم قابلة للتصدير. في بلداننا، لم تُدرك بعد القيمة الاقتصادية للفِلم بشكل جيد. ولكنها بدأت بالكاد.

● هل هناك ورقة طريق وشروط مسبقة توضع للمخرج الجزائري المستفيد من الإنتاج المشترك وبخاصة الفرنسي منه، ولا سيما ما تعلق منه بإنتاج أفلام تحيل إلى الذاكرة بنحو ما؟

■ يجب أن نعلم أن لجان القراءة في المركز الوطني للسينما في فرنسا تتألف فقط من محترفين في جميع مجالات السينما وتُجَدَّد بانتظام. يتدخل المركز فقط في مراجعة الملفات المقبولة لتقييم التكاليف وتحديد المبالغ. والأمر المهم هو أن أموال المركز تأتي من السينما نفسها، ولا توجد ميزانية مخصصة من قبل الدولة.

● هل هناك مشروعات سينمائية تُحَضّر لها في القريب العاجل؟

■ لقد أنهيت كتابة سيناريوهين. «أودان»، وهي قصة جزائرية كما ذكرت سابقًا، و«الدائرة المستقيمة»، وهي قصة فلسطينية. لقد تخيلت تكملة لفِلم «المخدوعون» لتوفيق صالح، تلك التحفة الفنية المقتبسة من رواية غسان كنفاني «رجال في الشمس»، حيث أتصور «حراقة» فلسطينيين يغادرون بلدهم، كل منهم لسبب مختلف عن الآخر. والسؤال الذي يطرح نفسه: أي بلد سيقبل استقبال الفلسطينيين دون أن يسجنهم في وضعية اللاجئين بهدف السيطرة عليهم، مع إبقائهم في حالة مؤقتة دائمة؟

0 تعليق