«لا نولد خاضعات، بل نصبح كذلك» – مانون غارسيا

الخضوع تابو فلسفي(1)

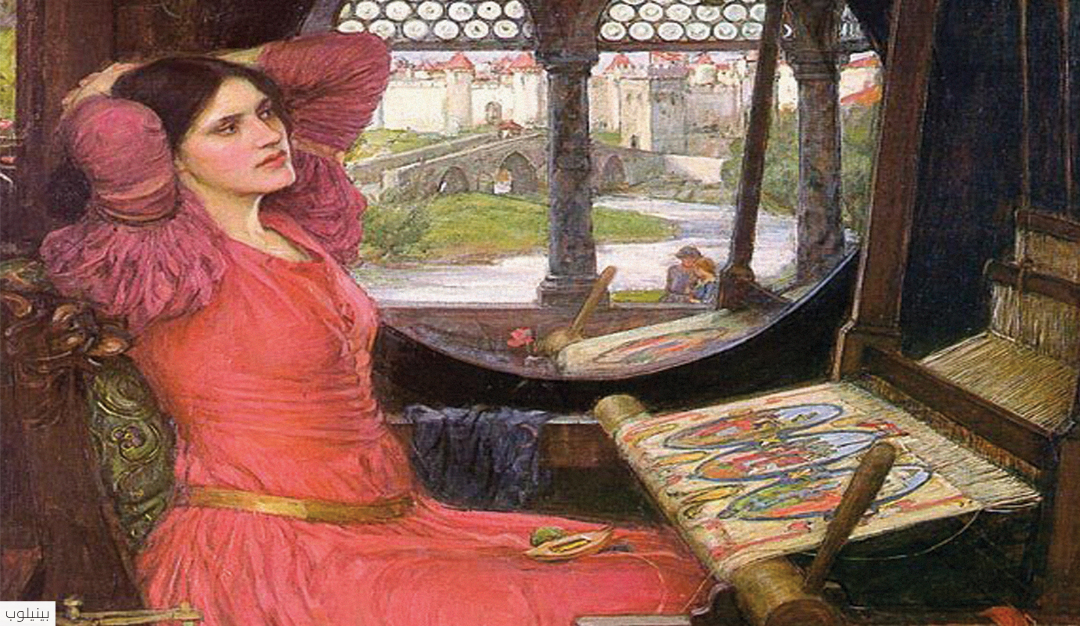

من «بينيلوب» وهي تنسج قماشتها متحلية بالصبر في انتظار «أوليس» إلى «أناستازيا» المبتهجة بأوامر «كريستيان جريي»، ومن «حياة كاثرين الجنسية» إلى «ربات البيوت اليائسات» ومن« الاحتلال» لـ«آني إرنو» إلى الممثلات اللاتي يطالبن بحق الرجال في معاكسة النساء، مرورًا بالأدب، والسينما، والمسلسلات التلفزيونية، والأحداث الجارية، جميعها تتناول خضوع النساء فتضفي عليه جمالية بوصفه خضوعًا مختارًا، بل يزعم أحيانًا أنه مصدر للرضا أو المتعة.

مع ذلك فإن الفلسفة والفكر النسوي لا يتضمنان شيئًا يذكر عن خضوع النساء. فعَدُّ هؤلاء النسوة يستطعن بطريقة أو بأخرى اختيار خضوعهن أو الانتشاء به، هو من وجهة نظر نسوية، لا يعدو أن يكون سوى فكرة تستند إلى مرجعية يمينية معادية للنسوية، هذا إذا ما قلنا: إنها تتضمن كرهًا ضد النساء على غرار أولئك الذين يعتقدون أن ثمة طبيعة أنثوية تدفع كل «أنثى» إلى خضوع نهائي للرجل.

أما الفلاسفة، وبخاصة الفلاسفة السياسيون الكلاسيكيون، فإن الخضوع عندهم يُعَدُّ حالةً ضد الطبيعة الإنسانية، بل يمكن عدّه فِعلًا غير مشروع؛ فأن يخضع الإنسان للآخر، يعني أن يتنازل عن حقه الإنساني والطبيعي الأكثر قيمة ألا وهو الحرية؛ لذلك يبدو من المستحيل بمكان التفكير، وربما حتى تسمية هذه الظاهرة التي لا نكاد نكف عن رؤية تجلياتها العديدة.

أما الفلاسفة، وبخاصة الفلاسفة السياسيون الكلاسيكيون، فإن الخضوع عندهم يُعَدُّ حالةً ضد الطبيعة الإنسانية، بل يمكن عدّه فِعلًا غير مشروع؛ فأن يخضع الإنسان للآخر، يعني أن يتنازل عن حقه الإنساني والطبيعي الأكثر قيمة ألا وهو الحرية؛ لذلك يبدو من المستحيل بمكان التفكير، وربما حتى تسمية هذه الظاهرة التي لا نكاد نكف عن رؤية تجلياتها العديدة.

يصطدم البحث بشأن خضوع المرأة، مبدئيًّا، مع إشكال فلسفي عام ينطوي على الفكرة التي تذهب إلى أن تحليل مفهوم الخضوع يتعارض دائمًا مع التصور المتفق عليه بالإجماع، بكون الخضوع فعلًا غير طبيعي؛ فمن غير الطبيعي أن يرغب المرء في شيء آخر غير حريته.

وفي هذا السياق، يكتب جان جاك روسو في مؤلفه «العقد الاجتماعي»: «أن يتنازل المرء عن حريته، يعني أن يتخلى عن صفته كإنسان، وعن حقوق الإنسانية، بل حتى واجباتها. وليس ثمة تعويض ممكن لأي كان عن تنازله التام عن كل شيء. فتنازل من هذا القبيل لا يمكنه أن يكون متوافقًا مع طبيعة الإنسان: أن تنزع الحرية من إرادته هو بمنزلة سلب لأية أخلاق إنسانية من أفعاله». ثمة شيء ما مسكوت عنه للغاية في التصور القائل: باستطاعة البشر الخضوع عن طواعية دون الحاجة إلى إكراه أو إلزام. إذ بالعودة، في لحظة استرجاعية، إلى تاريخ الفلسفة الغربية، سنجد أن إتين دي لابويسيه وسيغموند فرويد وحدهما فقط من تطرقا جديًّا لمعضلة الخضوع من مستويات مختلفة.

خطاب عن العبودية المختارة

يُعَدُّ إتين دي لابويسيه أول من تساءل في مؤلفه «خطاب عن العبودية المختارة»، عن السبب الذي يدفع جماعة ما لتقرر الخضوع للطاغية حتى يتسنى للأخير بسط سيطرته عليها، في الوقت الذي لا يملك فيه الطاغية نفسه السلطة إلا لكون الجماعة خاضعة له! يقدم إتين دي لابويسيه سلسلة من التفسيرات بشأن الخضوع على الرغم من فشله في تقديم تفسير مغاير، عن كونه فعلًا غير مقبول ونسيانًا غير مشروع من الأفراد لحريتهم الطبيعية.

أما فرويد فلم يمعن تركيزه في البحث، من خلال نصوصه الثلاثة التي تشكل أساس المفهوم النفسي التحليلي للمازوشية، على مسألة خضوع الجماعة للطاغية. بقدر ما ركز بحثه على المازوشية، ويعني بها تلك اللذة التي يستشعرها الإنسان عند معاناته النفسية والجسدية، التي تنعت عادة بوجه السادية النقيض. فلا يوجد هناك أي مانع عند فرويد في تقديم تفسير نفسي تحليلي للسادية، بيد أن نظريته تلك تصطدم دائمًا بما يسميه «معضلة المازوشية» التي عدَّها باثولوجية على الرغم من أنه لم ينجح، على النحو الذي يجب، في حلها.

أما فرويد فلم يمعن تركيزه في البحث، من خلال نصوصه الثلاثة التي تشكل أساس المفهوم النفسي التحليلي للمازوشية، على مسألة خضوع الجماعة للطاغية. بقدر ما ركز بحثه على المازوشية، ويعني بها تلك اللذة التي يستشعرها الإنسان عند معاناته النفسية والجسدية، التي تنعت عادة بوجه السادية النقيض. فلا يوجد هناك أي مانع عند فرويد في تقديم تفسير نفسي تحليلي للسادية، بيد أن نظريته تلك تصطدم دائمًا بما يسميه «معضلة المازوشية» التي عدَّها باثولوجية على الرغم من أنه لم ينجح، على النحو الذي يجب، في حلها.

لهذه الأسباب غُضّ الطرف عن التفكير بشأن الخضوع، في تاريخ الفلسفة؛ للاكتفاء بتعريفه كخطيئة أخلاقية أو بوصفه باثولوجيًّا. فالفلسفة تلتزم الصمت إزاء الحقيقة التي تقر بأن ثمة أشخاصًا ينتشون بفعل خضوعهم لشخص آخر.

ومما لا شك فيه أن المشكل سيصبح أكثر تعقيدًا إذا وجهنا اهتمامنا صوب خضوع النساء، بصورة خاصة، نظرًا لاختلاف خضوعهن، تاريخيًّا، عن خضوع الرجال؛ إذ لم يُستَوعَب كسلوك غير متوافق مع طبيعة المرأة. بل على العكس، وُصِفَ بأنه سلوك عادي وأخلاقي، فطبيعي. يبدو أن هذا الرفع من قيمة الخضوع بخصوص النساء مقترن بفكرة دونية المرأة، كما لو كانت دونية ضرورية وطبيعية بالنسبة للرجل؛ بحيث تُصَوَّرُ النساءُ كما لو لم يكن في استطاعتهن أن يَكُنَّ أحرارًا كما هو حال الرجال. أو لنقل: إن حرية كهذه، توشك أن تشكل خطرًا يجعل من خضوع النساء أمرًا جيدًا.

فالقول: إن النساء يخضعن باختيارهن، هو قول يندرج ضمن قالب ينم عن تمييز جندري متحيز؛ بما أنه يفترض مسبقًا وجود اختلاف بين طبيعة كل من الرجل والمرأة، على أنها ذات العلة التي تجعل النساء أدنى مرتبة من الرجال. بل إن هذه الدونية تنطوي على شيئين في الوقت نفسه، ألا وهما الضعف واللاأخلاقية؛ من جهة أن النساء يخضعن للرجال لأنهن أكثر ضعفًا بطبيعتهن عن الرجال، أي نساء خاضعات بصورة سلبية، ومن جهة أن ضعفهن يجعلهن معنويًّا أقل درجة من الرجال. وهو ما يتيح لهن المجال للاستمتاع بخضوعهن، باختيارهن أحيانًا، لطالما يتناسب بالكامل مع طبيعتهن الأنثوية. أما عندما يتعلق الموضوع بالرجال، يُقال: إنهم، في الأصل، أحرار، فضلًا عن كون الخضوع فعلًا غير مشروع.

بناءً على ما سبق نستطيع القول: إننا في مأزق؛ فإما أن نتحدث عن خضوع المرأة بكامل تعقيده من دون إغفال ذلك الجانب المغري الذي يجذب المرأة للخضوع، فنكون بذلك مع التقليد الذي يحمل تمييزًا جندريًّا ضد النساء، وهو نفسه الذي يجعل الخضوع قدر النساء الطبيعي. وإما أن نسلم بأن هناك مساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي يراد لخضوع النساء أن يكون مماثلًا لخضوع الرجال: إما فعل غير مشروع، أو باثولوجية؛ على ألا ينضوي تحت الفلسفة.

لعل التفسير الوحيد الممكن، والحالة هذه، لذات الرفع من قيمة خضوع النساء في الأعمال الثقافية، هو النظر إليه على أنه تجلٍّ من تجليات الهيمنة الذكورية، بوصف هؤلاء النسوة ضحايا مستسلمات. أو نأخذ على محمل الجد الأسباب التي تدفع المرأة إلى قبول الخضوع، فنتبنى بذلك الموقف الجندري الذي يسلم بوجود طبيعة أنثوية ثابتة. أو نرفض الفكرة التي تقر بدونية النساء الطبيعية؛ لتغدو بموجبه المرأة التي ترضى بفعل الخضوع ضحية مستسلمة إذا ما قلنا مذنبة نظرًا لعدم اعتزازها بحريتها الطبيعية.

لكن، كيف يمكن تفسير أن بعض هذه الأعمال الثقافية قد كتبت من لدن نساء؟ هل ينبغي علينا أن نفهم أن كاثرين ميلي وآني إرنو أو جيمس E.L. James قد كانوا مخطئين إلى الحد الذي لا يراد لنا التفكير في التجارب التي قدموها في أعمالهم؟

تكاد مواجهتنا لهذا الخيار بين التحيز الجندري ضد النساء الذي يستند إلى التفسير الطبيعي، وإعراض الفلسفة عن تناول موضوع الخضوع، تقودنا إلى مواجهة مباشرة مع الأسئلة التالية: هل تسهم النساء بشكل ما في تنشيط هذه الهيمنة؟ إذا كان الجواب بنعم، فهل يمكن عدّ إسهامهن هذا إسهامًا طوعيًّا أم مجرد نتيجة فعلية لحضور الهيمنة الواسع؟ بل لعل السؤال الأكثر جدلًا هو: هل الخضوع شر بالضرورة؟ أو: أَلَا يوجد هناك، على الأقل، شعور بالمتعة في حال الخضوع؟

الخضوع من منظور النساء(2)

يُعَدُّ الطعن في الموقف الذكوري وتحييده، أمرًا ضروريًّا ومنهجيًّا على المستويين السياسي والمعرفي، أي على مستوى بناء المعرفة؛ إذ يستحيل السعي، من الناحية السياسية، إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في حالة الاستناد على منطلقات ذكورية لا تأخذ في الحسبان تجارب النساء.

وهنا على سبيل المثال، سيُبرر فلاسفة نسويون بأن الفلسفة السياسية الكلاسيكية فلسفة قائمة على أساس التمييز بين المجال العام السياسي، بوصفه حكرًا على الرجال حيث الأفراد مستقلون بعضهم عن بعضهم الآخر، وبين المجال الخاص الذي تندرج تحته العائلة والنساء، حيث هناك تبعية وعلاقة عاطفية تشد الأشخاص بعضهم ببعضهم الآخر، حتى لو كانت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تتستر على هذا التمييز المعمول به، علاوة على استبعادها النساء بشكل قبلي من الحقل السياسي. فالدحض إذن في الموقف الذكوري وتحييده، يؤول إلى الكشف عن عملية تشكل الهيمنة الذكورية وكيفية إنتاجها على نحو دائم.

وهنا على سبيل المثال، سيُبرر فلاسفة نسويون بأن الفلسفة السياسية الكلاسيكية فلسفة قائمة على أساس التمييز بين المجال العام السياسي، بوصفه حكرًا على الرجال حيث الأفراد مستقلون بعضهم عن بعضهم الآخر، وبين المجال الخاص الذي تندرج تحته العائلة والنساء، حيث هناك تبعية وعلاقة عاطفية تشد الأشخاص بعضهم ببعضهم الآخر، حتى لو كانت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تتستر على هذا التمييز المعمول به، علاوة على استبعادها النساء بشكل قبلي من الحقل السياسي. فالدحض إذن في الموقف الذكوري وتحييده، يؤول إلى الكشف عن عملية تشكل الهيمنة الذكورية وكيفية إنتاجها على نحو دائم.

يضاف إلى هذا البعد السياسي بُعد آخر هو البعد المعرفي، بما أن هذا الطعن، في هيمنة الموقف الذكوري، سيفسح المجال من أجل إخضاع العالم لدراسة نسوية، في سبيل تحقيق معرفة شاملة عن العالم المعيش. ويُعَدُّ الماركسيون من الأوائل الذين دافعوا عن فكرة ارتباط المعرفة بالوضع الاجتماعي، ويعني ذلك أن المعرفة متاحة لكن الوضع الاجتماعي هو الذي يحدد للفاعلين معرفتهم بالعالم. وتأسيسًا عليه، تختلف رؤية ومعرفة العالم بين المهيمِن والمهيمَن عليه. لكن ماذا لو درسنا الهيمنة الذكورية ومسألة المساواة بين الجنسين من منظور النساء؟

البقاء في المنزل

تبدو اللامساواة المطروحة باستمرار بين الرجال والنساء في المجتمعات الغربية، غير مفهومة البتة؛ إذ للنسوة نصيب الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. فإذا كانت النساء تتمتع بالحقوق ذاتها مثل حق التعليم، وسوق الشغل، والمناصب السياسية، ومع ذلك ما زلن أقل من الرجل، ألن يكون ذلك، ببساطة، تعبيرًا عن ضعف فاعليتهن أو عن تفضيلهن «البقاء في المنزل» على الخروج لسوق الشغل؟

إن أفضل طريقة للإجابة عن سؤال الهيمنة الذكورية واستمراريتها، في حال كان الموقف ذكوريًّا، ستكون: على الرغم من الفاعلية التي أضحت للنساء فما زلن أقل من الرجال، وإن عاد ذلك إلى شيء إنما يعود إلى طبيعتهن الدونية أو لنقل إلى طبيعتهن المختلفة.

إن أفضل طريقة للإجابة عن سؤال الهيمنة الذكورية واستمراريتها، في حال كان الموقف ذكوريًّا، ستكون: على الرغم من الفاعلية التي أضحت للنساء فما زلن أقل من الرجال، وإن عاد ذلك إلى شيء إنما يعود إلى طبيعتهن الدونية أو لنقل إلى طبيعتهن المختلفة.

لكن ماذا نستنتج لو ألقينا نظرة على مواقف النساء بشأن الهيمنة الذكورية؟ فعندما يتعلق الأمر بمواجهة نظام اجتماعي أبوي، قد يكون الخضوع للنظام، في بعض الأحيان، هو الخيار الأفضل. لا يتعلق الأمر هنا بالقول: إن جميع النساء يخضعن للرجال، ولا بالقول: إن للنساء ماهية فارقة تدفعهن إلى الخضوع النهائي، وإنما هي مجرد ملحوظة. على أنه في كثير من الأحيان، يسنح إمعان النظر في مسألة الهيمنة الذكورية، من منظور النساء وما تفعله الهيمنة بهن، بإماطة اللثام عن خضوع المرأة في تعقيده وعما من شأنه أن يكون مُثيرًا ومنفرًا فيه بالنسبة للمرأة.

فدراسة خضوع المرأة إذن، من وجهة نظر نسائية، لا يفيد قولًا إن المرأة هي وحدها المسؤولة عن استمرار الهيمنة الذكورية. بل على العكس، فإن الغرض هو الكشف عما تمارسه الهيمنة الذكورية على النساء، وكيفية عيش هؤلاء النسوة في ظلها، وكيف يعملن على تحديد اختياراتهن ورغباتهن بطريقة لا تستطيع الفلسفة الكلاسيكية- بتحيزها الجندري والميثودولوجي- استيعابها.

هوامش:

(1) Manon Garcia, On ne nait pas soumise on le devient, paris, Climats Flammarion, 2018. p 13-17.

(2) Manon Garcia, On ne nait pas soumise on le devient, paris, Climats Flammarion, 2018. P 22 -24.

أما الفلاسفة، وبخاصة الفلاسفة السياسيون الكلاسيكيون، فإن الخضوع عندهم يُعَدُّ حالةً ضد الطبيعة الإنسانية، بل يمكن عدّه فِعلًا غير مشروع؛ فأن يخضع الإنسان للآخر، يعني أن يتنازل عن حقه الإنساني والطبيعي الأكثر قيمة ألا وهو الحرية؛ لذلك يبدو من المستحيل بمكان التفكير، وربما حتى تسمية هذه الظاهرة التي لا نكاد نكف عن رؤية تجلياتها العديدة.

أما الفلاسفة، وبخاصة الفلاسفة السياسيون الكلاسيكيون، فإن الخضوع عندهم يُعَدُّ حالةً ضد الطبيعة الإنسانية، بل يمكن عدّه فِعلًا غير مشروع؛ فأن يخضع الإنسان للآخر، يعني أن يتنازل عن حقه الإنساني والطبيعي الأكثر قيمة ألا وهو الحرية؛ لذلك يبدو من المستحيل بمكان التفكير، وربما حتى تسمية هذه الظاهرة التي لا نكاد نكف عن رؤية تجلياتها العديدة. أما فرويد فلم يمعن تركيزه في البحث، من خلال نصوصه الثلاثة التي تشكل أساس المفهوم النفسي التحليلي للمازوشية، على مسألة خضوع الجماعة للطاغية. بقدر ما ركز بحثه على المازوشية، ويعني بها تلك اللذة التي يستشعرها الإنسان عند معاناته النفسية والجسدية، التي تنعت عادة بوجه السادية النقيض. فلا يوجد هناك أي مانع عند فرويد في تقديم تفسير نفسي تحليلي للسادية، بيد أن نظريته تلك تصطدم دائمًا بما يسميه «معضلة المازوشية» التي عدَّها باثولوجية على الرغم من أنه لم ينجح، على النحو الذي يجب، في حلها.

أما فرويد فلم يمعن تركيزه في البحث، من خلال نصوصه الثلاثة التي تشكل أساس المفهوم النفسي التحليلي للمازوشية، على مسألة خضوع الجماعة للطاغية. بقدر ما ركز بحثه على المازوشية، ويعني بها تلك اللذة التي يستشعرها الإنسان عند معاناته النفسية والجسدية، التي تنعت عادة بوجه السادية النقيض. فلا يوجد هناك أي مانع عند فرويد في تقديم تفسير نفسي تحليلي للسادية، بيد أن نظريته تلك تصطدم دائمًا بما يسميه «معضلة المازوشية» التي عدَّها باثولوجية على الرغم من أنه لم ينجح، على النحو الذي يجب، في حلها. وهنا على سبيل المثال، سيُبرر فلاسفة نسويون بأن الفلسفة السياسية الكلاسيكية فلسفة قائمة على أساس التمييز بين المجال العام السياسي، بوصفه حكرًا على الرجال حيث الأفراد مستقلون بعضهم عن بعضهم الآخر، وبين المجال الخاص الذي تندرج تحته العائلة والنساء، حيث هناك تبعية وعلاقة عاطفية تشد الأشخاص بعضهم ببعضهم الآخر، حتى لو كانت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تتستر على هذا التمييز المعمول به، علاوة على استبعادها النساء بشكل قبلي من الحقل السياسي. فالدحض إذن في الموقف الذكوري وتحييده، يؤول إلى الكشف عن عملية تشكل الهيمنة الذكورية وكيفية إنتاجها على نحو دائم.

وهنا على سبيل المثال، سيُبرر فلاسفة نسويون بأن الفلسفة السياسية الكلاسيكية فلسفة قائمة على أساس التمييز بين المجال العام السياسي، بوصفه حكرًا على الرجال حيث الأفراد مستقلون بعضهم عن بعضهم الآخر، وبين المجال الخاص الذي تندرج تحته العائلة والنساء، حيث هناك تبعية وعلاقة عاطفية تشد الأشخاص بعضهم ببعضهم الآخر، حتى لو كانت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تتستر على هذا التمييز المعمول به، علاوة على استبعادها النساء بشكل قبلي من الحقل السياسي. فالدحض إذن في الموقف الذكوري وتحييده، يؤول إلى الكشف عن عملية تشكل الهيمنة الذكورية وكيفية إنتاجها على نحو دائم. إن أفضل طريقة للإجابة عن سؤال الهيمنة الذكورية واستمراريتها، في حال كان الموقف ذكوريًّا، ستكون: على الرغم من الفاعلية التي أضحت للنساء فما زلن أقل من الرجال، وإن عاد ذلك إلى شيء إنما يعود إلى طبيعتهن الدونية أو لنقل إلى طبيعتهن المختلفة.

إن أفضل طريقة للإجابة عن سؤال الهيمنة الذكورية واستمراريتها، في حال كان الموقف ذكوريًّا، ستكون: على الرغم من الفاعلية التي أضحت للنساء فما زلن أقل من الرجال، وإن عاد ذلك إلى شيء إنما يعود إلى طبيعتهن الدونية أو لنقل إلى طبيعتهن المختلفة.

0 تعليق