عادة ما يصور الأدبُ القاعَ، حيث المكان المزدحم بالنفايات والمجرمين والمخربين وبنات الليل والمجانين والقتلة والمقتولين، إلا أن أعمال علي عبدالله سعيد ( 1958-) وإن كانت مكتظة بهذا كله، فإنها تستطيع أن تحفر أعمق في الطبقات لتصبح صدى لهذا القاع، إنها الدخول وراء ما يُظن -كخديعة أو مشاركة بالخديعة- أنها أجوبة محتملة، صناعة القلق الحميد وعدم الركون لأي عدسة عادية في قول ما يجب أن يقال.

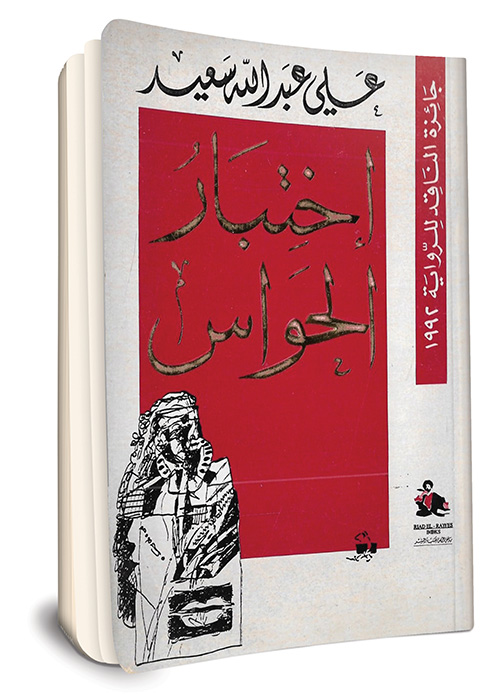

في «اختبار الحواس» لم يرض أن يرى سجون الوطن وأقبيته المعتمة فقط، تلك المساحة الممزوجة برائحة البول الذليل والدم والمخاط والأمهات المصلوبات على جدرانه، اللائي يستحضرهن المعتقل كحل أخير، بل كان يرى الوطن سجنًا شاسعًا، ومصحة أمراض عقلية معطلة. وفي «براري الخراب» يكشف الجلد عن عظام تلك الفئة التي تورطت في وجودها أصلًا كأقلية، ثم تاليًا في كونها غطاءً بالمصادفة لمن خطفوا البلاد. ويقترح في «سكر الهلوسة» محاولة لفهم كل هذه الإمكانية في تحمل هذا الذل والخراب والموت المتقطع طوال عقود، كيف تتشكل خلايا جلفة تكسو جلودنا وتكسو العيون حتى الروح!

هنا حوار مع علي عبدالله سعيد حول تجربته.

● هل خرجت «سكر الهلوسة» التي صدرت حديثًا عن (محترف أوكسجين للنشر) بعد أربعة عقود تقريبًا من سجن كسلك ولا مبالاتك! أم حقًّا خرجت من بين مسننات آلة التغييب والمنع؟

■ ما يقارب من أربعة عقود بعد الكتابة. زمن ليس بالأمر السهل أبدًا لغيري؛ يكتب لآخرين، يكتب لتحصيل شهرة، أو مال، أو أشياء أخرى. هذه أمور خارج حساباتي نهائيًّا. لا أستطيع أن أكتب وأنا أضع دكتاتورًا في رأسي، نعم.. الرواية كتبت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. على إيقاعات متعددة. أهمها الإيقاع الفردي المزاجي، ثم الإيقاع الوطني المُرتكس والمنتكس البطولي والانهزامي، ثم الإيقاع اليومي للحدث السياسي كما يجري يوميًّا، أو كما سيجري مستقبلًا. تعرضت «سكر الهلوسة» لهجوم غير مسبوق من المؤسسة الثقافية الأمنية. ما أرعب الناشر السوري الذي يعمل وفق قوانين المؤسسة، بينما كان ردي إصرارًا على طباعتها داخل سوريا حتى لو استغرق الوضع عقودًا أخرى. وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة؛ إلا أن ما يوازن المعادلة الآن، هو أن ناشرها سوري مغترب لا يأبه بقوانين المنع أو التخويف، أو التخوين.

● يقول الناشر: إنها رواية عصية على الزمن، مكتوبة منذ عقود عدة، ومع ذلك كأنما كتبت الآن، هل هذا نوع من الإعلان التسويقي الذي يخص الناشر؟

■ من ميزات الناشر أنه روائي، وضليع بفهم العمل الروائي نقديًّا، حتى بعد نصف قرن قادم ستبدو هذه الرواية كأنها كُتبت اليوم.. وما ذكره الناشر.. لا علاقة له بالتسويق. لو كان بقصد التسويق المحترف. كان اقتطع مقاطع مشوقة ومثيرة جنسيًّا، وهي كثيرة في الرواية، هذه الرواية خارج مدة الصلاحية الممنوحة لأي رواية على وجه الأرض.

● في السياق نفسه الذي يخص آنية روايتك «سكر الهلوسة» أليس قاسيًا جدًّا أن تبقى الأسئلة نفسها مطروحة على طاولة الوطن؟! أسئلة الواقع المجحف بالإنسان وبحياته، أسئلة الظلم والقهر والذل وبشاعة ما حصل ويحصل؟

● في السياق نفسه الذي يخص آنية روايتك «سكر الهلوسة» أليس قاسيًا جدًّا أن تبقى الأسئلة نفسها مطروحة على طاولة الوطن؟! أسئلة الواقع المجحف بالإنسان وبحياته، أسئلة الظلم والقهر والذل وبشاعة ما حصل ويحصل؟

■ هنا علينا أن ننتقل من الرواية إلى السياسة كحالة في الرواية. إلى فهم الحالة الفكرية، أو الذهنية السائدة أيديولوجيًّا والمتحكمة بآليات الحياة بشكل عنفي، قهري، قمعي. حيث لا حرية للبشر خارج ما يرتئيه المستبد على الإطلاق لا بالمقاومة ولا بغيرها. حتى أنت ليس لديك خيارات فردية، إلا بعد وضع احتمال الموت غيلة، أو انتحارًا. نحن الكائنات البشرية سنكون دائمًا في مواجهة السؤال الأبدي في هذا الجزء البهيمي من العالم. متى سننتصر على القمع؟ على النظام الغاشم السائد بمنظوماته المتعددة. الأهم من ذلك.. كيف نعيد تشكيل أدمغتنا بشكل خلاق وحضاري؟

الرواية وفن المواربة

● ثمة من يوارب -عن قصد أو عن ببغائية- في تحديد مشكلتنا في هذا الشرق أو بالعموم في دول الجنوب، من حيث إن الدين هو المشكلة، مع إشارة منهم للاستعمار وألاعيب الرأسمال العالمي، متغافلين تمامًا عن أنظمة الدكتاتورية المتجذرة هاهنا. هل تدعي أنك قمت بفكفكة دقيقة توضح أسباب تخلفنا؟

■ في الرواية، يمكنك أن تستبيح ما تشاء وعن قصد مسبق. الهيكل الأكبر في الرواية يُبنى على المواربة، على اللعب، على الهرب من السطحية والمباشرة. وهو تمامًا عكس ما تذهب إليه الرواية العربية التاريخية. كثير من الروايات التاريخية يُطبل لها على أنها فتح أو إنجاز روائي، وهي في الحقيقة كومة من التفاهات التي تتراكم يوميًّا وزمنيًّا، ما يؤسف له فعلًا أن الكتابة الروائية قد تحولت إلى تفاهات الموضة أو الموديل الذي يلقى قبولًا. في فهم آلية العلاقة مع الواقع الشائك المتعدد.. هل يمكن للرواية أن تخلق وعيًا بالدكتاتوري؟ بالديني؟ بالخارجي؟ هنا قد نتحدث بعيدًا من الرواية في التصنيف أو الترتيب، في هذه النقاط هناك تعميات وحروب حولها تصنيفيًّا. لكن بالنسبة لي.. لا بد أن الدكتاتوري أخطرها وهو الأكثر إجرامًا وفتكًا.

وظيفة المؤسسة الثقافية

● في عام 1998م اتهمك اتحاد الكتاب العرب في سوريا -واجهة الثقافة الرسمية للدولة- بالحرف وبنص تحتفظ به على ما أظن، بأنك عميل للصهيونية والموساد وأنك تقبض من أميركا.. إضافة إلى شتائم سوقية. كل هذا كان ردًّا على إرسالك مخطوطة «سكر الهلوسة» لتنال الموافقة على طباعتها ونشرها، ألم تكن مجازفًا أو متفائلًا أو حتى متهورًا إذ أرسلته آنذاك؟ هل كانت لحظة ثقة غير محسوبة مع آلة عمياء وأنت أكثر من أشار إلى ضرباتها الموجعة حيال الثقافة الحقيقية؟

■ أنا شخصيًّا لم أثق بالمؤسسة الثقافية يوميًّا ولا بغيرها. ولن أثق يومًا لا بالمؤسسة الثقافية ولا بغيرها، المؤسسة الثقافية وظيفية فقط. وظيفتها إنتاج ثقافة سطحية لرعاية الدكتاتوري وتلميع صورته والدفع باتجاه تقديسها. بمعنى ما، هي مؤسسة ذات صفة أمنية بحتة هدفها تبرير الرعب الأمني الذي يمارسه المستبد في شبه الدولة. هنا… في أمور الطباعة، لا يمكنك تجاهل المؤسسة، المؤسسة الثقافية قانون جبري قهري خاضع لقانون الطوارئ، لا أحد يغامر معك لتجاوز قانون الطوارئ؛ لأن العواقب وخيمة، وبالعموم أن يكون لديك مشروع روائي مختلف ومتصادم مع السائد. لا بد أن تُصنف كعدو، في الكتابة الروائية، لم أفكر لحظة بالسير فنيًّا في الأماكن الآمنة. لا أحب أن أشعر بالملل في الكتابة. كان هذا مع الشعر أيضًا. حيث النزق على أقصاه. ربما صُنفت بناء على النزق كأسوأ الكائنات البشرية. لم أكن أكترث بالقطيع ولا بمدحه للنص المختلف. ولا بخوفه مني كمفارق للصيغة الودية في الوسط الثقافي. لم أكن عدائيًّا بالفطرة طبعًا.. إلا أنني عدائي تجاه النص الذي لا يقول شيئًا.

الشهرة والجوائز

● عادة ما نرى أن للشهرة طبقات، ثمة من هم شعبيون جدًّا، أو أقل شعبية، أو من هم عالميون وبشكل خاص بعد انفتاح الفضاء العالمي التواصلي. أنت تملك شهرة ذهبية لكنها ضيقة نوعًا ما، كنت تسكن مخيلة الذين تربوا على التمرد والرفض كذئب بأنياب ماسية عصي عن الرقابة وكاسر لكل مألوف ومحطم للمقدس بالعموم، هل تحلم بأكثر؟

■ دعني أسرك بصراحة.. أنني لم أفكر بالشهرة يومًا، وحين كانت بين يدي أهدرتها بطريقة عبثية جدًّا ومقصودة جدًّا. لا أريد أن أكون ضحية، لا أستطيع العيش ضمن قالب تُفَصِّلُه لك المؤسسة. الشهرة.. مؤسسات، أكاذيب، تنازلات، نفاق كبير، يمنحها بشرٌ غير أَكْفَاء، تلفزيونات سوقية، نقاد حمقى يفهمون في كل شيء ماعدا آليات العمل الروائي، أو النقدي.

● فازت أعمالك بأكثر من جائزة أدبية عربية، هل تنتظر الفوز بالبوكر أو أي جائزة توازيها عالميًّا؟

■ موضوع الجوائز لا أتابعه، لا يعنيني في شيء. حتى هذه اللحظة لم أفكر بالبوكر ولا أظنني سأفكر بها. منذ سنة وأنا أحاول أن أقرأ رواية من الروايات الفائزة بالبوكر وأفشل. دون الخوض في تفاصيل الجائزة التي لا تشرف أحدًا كما أعتقد.

الكتابة مغامرة ولعنة

● عشت مدة طويلة من حياتك ربما لم تنم على مخدة واحدة لأسبوع متواصل، جبت سوريا كاملة.. ماذا حصل وأنت -منذ سنين ليست قريبة- تعيش مثل وحش جبلي لا يبرح مكانه؟ هل أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء رحبًا لحركتك وحضورك في المشهد؟

■ أعادتني إلى تلك الحياة الوحشية الفردية، الأكثر من رامبوية. حيث كنت أستمتع بالكتابة على هامش المتعة بالحياة. الحياة كمغامرة غير مأمونة، غير مضمونة. التي قد تضعك بمواجهة الموت وجهًا لوجه، وعينًا لعين، وابتسامة لابتسامة.

لدي في صدري (ضلعان حران) نتيجة العبث مع الحياة، ما أثار دهشة الطبيب المكتشف لتحرر الضلعين من القفص الصدري بالتصوير الشعاعي.. طبعًا بعد أربعين سنة من تحررهما، من انفلاتهما دون أن أشعر بهما. في الحقيقة أنا لم أولد من أجل الكتابة. بل من أجل المغامرة. الكتابة لعنة حلت بالروح على حين غرة. طموحي اليومي.. أن أتحرر من الكتابة، أن أتحرر من القلم، من الورق، من الطاولة، من الكثافة الذهنية المدمرة في الدماغ. خياران كانا أمامي.. إما حياة فردية غريزية إبداعية لا ضوابط فيها، وإما حياة قطيعية اجتماعية مقيدة على الآخر. أنا أقدس الحياة الفردية على ما يبدو.

● لو لم يكن علي عبدالله سعيد ابن هذه المقتلة الطويلة والرهيبة، ولو لم تكتب تشريحًا مبهرًا لفهمها، ماذا كان ممكنًا أن تكتب؟ هل تخجل أو تندم في لحظة ما كونك أهدرت عمرك في هذا التفكيك؟ ألم تتساءل يومًا ما هذه الحياة المكتظة بالجثث، والقتلى الذين ينبضون، وبالقتلة المحتملين في كل لحظة، وبالألغام من كل حدب وصوب؟ ألم تتساءل ما هذه الحياة التي عبرتها؟

● لو لم يكن علي عبدالله سعيد ابن هذه المقتلة الطويلة والرهيبة، ولو لم تكتب تشريحًا مبهرًا لفهمها، ماذا كان ممكنًا أن تكتب؟ هل تخجل أو تندم في لحظة ما كونك أهدرت عمرك في هذا التفكيك؟ ألم تتساءل يومًا ما هذه الحياة المكتظة بالجثث، والقتلى الذين ينبضون، وبالقتلة المحتملين في كل لحظة، وبالألغام من كل حدب وصوب؟ ألم تتساءل ما هذه الحياة التي عبرتها؟

■ في الحقيقة.. هذه المقتلة غير المسبوقة، عشتها قبل أن تحدث، وكتبتها روائيًّا بعد أن حدث جزء منها في ثمانينيات القرن الماضي، وقبل أن يحدث منها الجزء الثاني المهول، في «اختبار الحواس»، في «البهيمة المقدسة»، في «سكر الهلوسة»، وفي كثير من النصوص القصصية التي نشرت في صحافة القرن الماضي.

ربما أدعي أنني لكوني سوريًّا أعرف هذه المقتلة وتنبأت بها للمستقبل أيضًا، ستحدث كجزء ثالث ربما بعد ثلاثين سنة وبطريقة بشعة أيضًا.. لا أزال مُصِرًّا وبالتطرف ذاته.. على أنني أعرف ما الذي سيحدث في سوريا من هنا.. إلى خمسين سنة قادمة وبدقة متكاملة. على ضوء ذلك.. بُني مشروعي الروائي كاملًا، غير أنني حقيقة لم أتساءل عن حياتي الشخصية قطُّ. ربما تساؤلًا جديًّا من هذا القبيل يضع نهاية فعلية، أو جوابًا أخيرًا.. رغم أنني لا أحب الأجوبة النهائية في الحياة. الأجوبة النهائية.. تجبرك أن تضع حدًّا لما هو مُنْتَهٍ يا صديقي…. أي طلقة.. أو كأس سقراط.

●

●

●

●

0 تعليق