بفضل الناشطة الثقافية الفرنسية من أصل أرجنتيني ليونور غونزاليس، أتيحت لي الفرصة في باريس لأن ألتقي بعدد لا بأس به من كبار أدباء أميركا اللاتينية وشعرائها ممن كانوا مقيمين في عاصمة الأنوار، أو عبروا خلالها، من أمثال: خورخي لويس بورخيس، وأوكتافيو باث، وخوليو كورتاثر، وماريو فارغاس يوسا، وماريو بينيدتي، وكارلوس فوينتس.. وغيرهم من أسماء أدبية أميركية لاتينية، كان لا يتداولها الإعلام الفرنسي أو الأوربي إلا فيما ندر، على الرغم من أهميتها نصًّا وسؤالا إبداعيًّا. وربما كان بعض هؤلاء المحجوبين إجمالًا عن الإعلام، أكثر أهمية بكثير من نظرائهم الذين كان يضجّ بهم الإعلام هناك ليل نهار، وأخصّ بالذكر هنا الشاعر والكاتب التشيلي روبرتو بولانيو، والكاتبة المكسيكية لورا إسكيبيل والشاعر الأرجنتيني فريدريكو سوليبارتو.

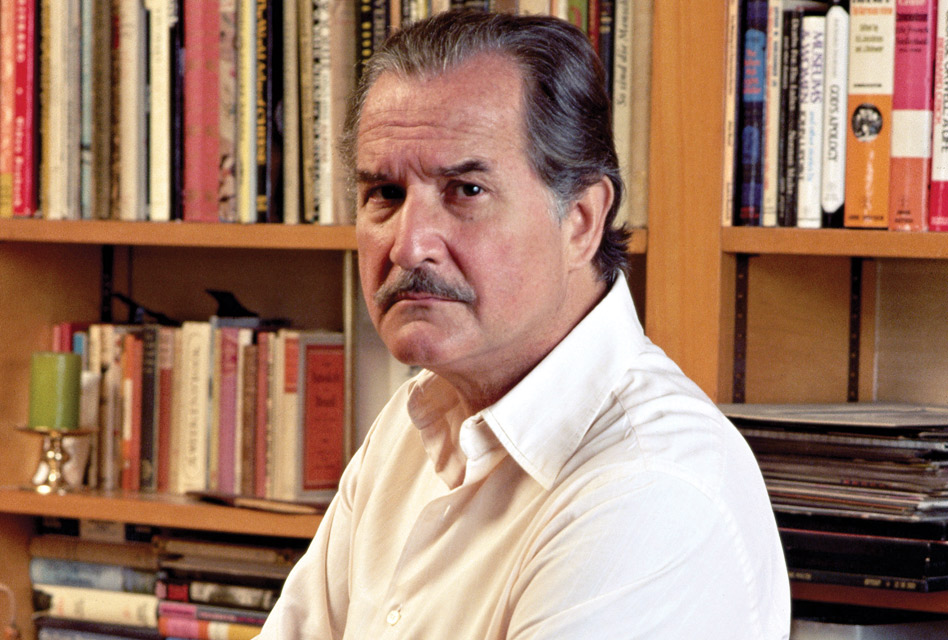

تأتت لي معرفة هذه الأسماء الأدبية الأميركية اللاتينية وغيرها في أوائل الثمانينيات حتى مطلع التسعينيات من القرن الفائت، حيث كنت مقيمًا على تقطّع، في العاصمة الفرنسية، بعيدًا من دراميات الحرب الأهلية اللبنانية المشؤومة. وكانت الناشطة ليونور غونزاليس علامة فارقة على مستوى استقطابها الرموز الأدبية التي تكتب باللغة الإسبانية في قلب باريس، هذه المدينة التي كانت، ولا تزال، مركز جذب كبار مبدعي العالم، وبخاصة من أميركا اللاتينية. وكان الروائي المكسيكي كارلوس فوينتس (1928 – 2012م)، الذي مرت الذكرى التاسعة والثمانون لولادته (نوفمبر 1928م)، أحد آخر الذين تعرفت إليهم من خلال السيدة غونزاليس. وهو أصلًا كان بحكم عمل والده في الدبلوماسية المكسيكية جوّاب آفاق أيضًا، داخل بلدان قارته وخارجها. وكان قد عمل أيضًا سفيرًا للمكسيك في باريس (من 1975 إلى 1977م) التي أحبّها في الصميم، وكان يرى فيها العدسة الكبرى التي وجّهت الأنظار عالميًّا إلى الأدب الأميركي اللاتيني، من خلال جهود الناقد الأدبي وعالم الاجتماع الفرنسي روجيه كايوا (1913 – 1978م)، وهو الأمر الذي أكسب الروائي فوينتس خبرة بالغة العمق بالشعوب والثقافات على اختلافها؛ وكان يرى أن الفروق في الثقافات والتقاليد أعمق من أن تزول في يوم من الأيام زوالًا كاملًا؛ فلا أحد يستطيع أن يقطع مع ماضيه أو يتحرّر منه تحرّرًا تامًّا، حتى لو تعمّد ذلك. وظلّ ولاء كاتبنا في أدبه بوجه عام لبلده المكسيك، «بلد الألغاز والأسرار» على حدّ تعبيره، وهويّة شعبها المركّب من ثقافات وحضارات قديمة راسخة، جسّدتها الموجات البشرية التي تعاقبت على المكسيك، وخصوصًا منها: الأولمك والتولتك والزابوتين وصولًا إلى حضارة المايا والآزتك التي أجهز عليها الغزو الإسباني لشمال القارة الأميركية ووسطها، ودمّر عاصمتها تينوتشتيتلان التي أقيمت على أنقاضها العاصمة مكسيكو سيتي اليوم.

مبدئيًّا جدًّا في السياسة والحياة كان كارلوس فوينتس. استقال من منصبه كسفير لبلاده في باريس احتجًاجًا على السياسات الدكتاتورية لرئيس بلاده الأسبق «دايات أوردات» التي ألحقها بمجازر دموية بحق الشعب المكسيكي ممثلًا بقواه الشبابية الحيّة (مذبحة الطلاب في تيلاتيلوكو). وقال لي عندما التقيته في أحد مقاهي حي المونبرناس الشهير في باريس: «كنت من المعتقدين، وبداعي الحداثة وفروض التحديث، أنّ الدكتاتورية محكوم عليها من نفسها أن تنقض نفسها، فتبيّن لي العكس.. تبيّن لي أن الوصول إلى مرحلة الوجود السياسي والمجتمعي المُعافى، لا بدّ أن يمرّ دومًا بالصراع الحاد ونزف الدم المدرار؛ لأن البنية السياسية الإجرامية قادرة على تجديد نفسها وتحقيق المعادلة المتبادلة إياها مع قديمها الرديء في التاريخ، وربما على نحو أعتى وأشدّ خطورة؛ وأن الدكتاتوريين الجدد ليسوا سوى فضلات أمراض الدكتاتوريين القدامى».

فرانز كافكا

كافكا والفن الاحتدامي

ومن عالم السياسة أخذت محاوري إلى عالم الأدب، ففهمت منه أنه كان لأبيه، الشاعر والمثقف الكبير، الفضل الأكبر عليه لجهة دفعه إلى القراءة الأدبية، ومن ثمّ الكتابة في سن مبكرة. غير أن الدافع التحوّلي الجدّي الذي أنزله ميدان الكتابة الروائية و«احترافها»، كان قد بدأ بُعيد قراءته «المسخ» لفرانز كافكا؛ فهذه الرواية الصغيرة الأشهر للروائي التشيكي الكبير، كان لها وقع الصاعقة على كارلوس فوينتس؛ هي التي أثارت فيه كل دواعي الكتابة وأجراس تحريضاتها دفعة واحدة، وصار من بعدها يكتب بمسؤولية نقدية عالية.. يكتب وفي ذهنه قارئ ذكي، يرقب كل عبارة يرسمها، وكل رؤية يبتدعها، وليس له سوى الرضوخ لهذا القارئ الناقد صاحب الشروط القاسية عليه. ولما سألته أن يشرح لي أكثر علاقته بالعالم الكافكاوي، أجاب: «من وجهة نظري الأدب هو الرعب بعينه، هو الصدم أساسًا، وإذا لم تُصدَم كقارئ، لا تستطيع أن تلتفت إلى أدب، أو تحاكي إبداعًا سرديًّا يُنسيك ملل السرد، مهما كان طويلًا أو قصيرًا. وكافكا بالنسبة إليّ، قدّم الفن الاحتدامي الراعب والمرعب في آنٍ.. قدّم صراع الذات الفردية المنسحقة أمام المجتمع، من خلال أداة رؤية الرعب المسرودة نفسها، حيث جعل بطله في رواية «المسخ» غريغور سامسا يستيقظ ليجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة مرعبة ببشاعتها. وبات لا أحد يستطيع أن يتقبّل تحوّلات هذه البشاعة المتحركة، ولا سيما حين كانت هذه «الحشرة البشرية» تحاول الرفرفة لتنهض ولا تستطيع النهوض، فتحوّلت بدورها إلى سلطة بشعة منفّرة يتفاداها الجميع. ومن هنا سدّد كافكا بسهم البشاعة ضربة للمجتمع من حوله، لعل هذا المجتمع ينتبه إلى نتائج أعماله، التي لا تولّد سوى الاغتراب والشؤم والتبرّم لأفراد مثل كافكا وسواه، ينطلقون دومًا من أن الجزء لا ينمّ عن الكل، وأن الكل الطاغي من حولهم، يجب أن يُحارب، حتى ولو بسلاح الهلوسة والوهم والانشطار».

وهل علّمك كافكا مواجهة واقعك المكسيكي والأميركي اللاتيني بسلاح الهلوسة والوهم والانشطار؟ أجاب فوينتس: لا.. لا.. ثمة فارق كبير بين إعجابي بالصدم الكافكاوي وبين تجربتي ككاتب له مسار آخر، ومناخ آخر، وحتى اغتراب آخر إذا أردت. لست كافكاويًّا البتة، وإن كنت قد رأيت سابقًا أو حتى راهنًا، أن الرواية المفارقة التي قدمها كافكا كانت قد أثارت إعجابي فعلًا؛ وهو إعجاب حَفَزَني على الكتابة الروائية التي تنشد «الحقيقة»، ولكن دائمًا من وجهة نظر كتابيّة أخرى، مغايرة تمامًا، ومستقلة تمامًا .

«هل تملك أن تحدثني إذًا عن اغترابك يا سيد فوينتس؟… سألته فأجاب: عندما يختار المرء/ الكاتب تظهير «حقيقته» ككاتب، يُمسي بالضرورة، محكومًا عليه بأن يعيش في عزلة، حتى إن ادّعى غير ذلك.. كأن يقول مثلًا أنه كاتب واقعي لا يجد نفسه إلا في هذا الموقع السياسي الطبقي أو ذاك.. يمينًا أو يسارًا.. لا فرق. فامتياز الكتابة الإبداعية، هو دائمًا في مكان آخر، يخلق آلياته وحساسيته الغامضة باستمرار، ودائمًا بتوجيه من العقل وقيادة من الانتباه.. نعم الانتباه.. وهكذا أنا أحتاج، مثلًا، إلى كل ما من شأنه أن يُجدّد فيّ قوة الانتباه، هذه التي قد تثيرها السياسة المنحرفة على الأرض، أو قد يثيرها الحب المفاجئ والمفارق أيضًا أو أي دافع كتابي آخر؛ وفي المحصّلة إن مسؤولية الكاتب تكمن في أن يظل يكتب مخلصًا للكتابة نفسها ومجدّدًا لآلياتها، إن باللغة المتطوّرة التي عليه أن يجترحها، أو بالقراءة المستمرة للمعارف على أنواعها؛ لأن الأشياء التي لا يعرفها الكاتب، تظل أهم بكثير من تلك التي يعرفها، فالمجهول يدفعه دومًا إلى التحليل والاستنتاج، والتحليل والاستنتاج هما دومًا صنوا الإبداع فيه».

وتطوير الكتابة أو تطوّرها، من وجهة نظر كارلوس فوينتس، يبدأ على الدوام من الإرادة، والإرادة إنما تنشأ على العدوان والانتفاع وتعميق المعرفة السيكولوجية قبل المعرفة النقدية والثقافية المفتوحة.. واستطرادًا ترجمة القرار الإبداعي بالبرهان الواثق عليه. هكذا تظل الكتابة لدى كارلوس فوينتس هي فعل الإرادة المتقصّدة، والإرادة لديه تعمل كالعقل؛ إنها تنشئ نوعًا من مفهوم، يظل يزيح ذاته؛ لأنه غير منسجم مع ذاته، انطلاقًا من كونه عرضة لحوافز مغرية شتى، هي بدورها تروّض اندفاعات وثورات نفسية شتى فيه أيضًا. كما أن الإرادة لديه توجّه فعاليته ككاتب، لا يختلف عمله في المحصّلة عن عمل البنّاء أو المهندس أو الفلاح أو سائق القطار. وعلى الكاتب برأيه أن يظلّ يشتغل على نصّه بدأب وتصويب هندسي منظّم، بل فائق التنظيم لبناء هيكل النص المنشود، الذي يرضى عنه في نهاية المطاف «لأنني أومن بمقولة أوسكار وايلد التي تفيد بأن الإلهام والعبقرية، لا يمثلان سوى عشرة في المئة من العمل الروائي الناجح. أما التسعون في المئة الباقية، فهي نتيجة الصناعة والصقل والضبط والبناء الواعي».

ويقتضينا القول: إن سببًا آخر مهمًّا للغاية، كان أيضًا وراء اندفاعة كارلوس فوينتس؛ لأن يسلك درب الكتابة الروائية والقصصية، خارج دائرة الدافع الكافكاوي الذي سبقت الإشارة إليه، عنيت به تأثير كل من جدّتيه لأمه وأبيه عليه. وهذا الدافع، على ما يبدو، كان أقوى بكثير من الدافع الأول، بحسب اعتراف الكاتب نفسه. قال لي الروائي فوينتس، إنّ جدّته لأمه كانت تسكن عند خليج المكسيك، وهو خليج ساحر وملهم لكل من يعيش فيه أو يتأمله كزائر. وجدّته الأخرى لأبيه، كانت بدورها تسكن بالقرب من الساحل الباسيفيكي، الذي لا يقلّ شأوًا جماليًّا عن نظيره البحري الآخر. وكان هو يُقسّم أيام إجازته السنوية كطالب بالعدل بين الجدّتين.. على أن كل واحدة من هاتين الجدّتين، كانت تستقطبه بحكاياتها المثيرة عن البحارة والمهرّبين وقطّاع الطرق واللصوص والمهاجرين، فضلًا عن الأميرات والسَّحَرَة والعشاق الصغار والعشاق الشباب وسير ملاحم الأبطال المكسيكيين وحكايا الكنوز الذهبية المخبّأة تحت الأرض وفي أعماق البحار، وهو ما جعل مخيّلته تتسع وتنشط مبكّرًا، وتدفعه بالتالي لإدارة الحوارات مع الجدتين، ومع الذات كذلك عندما يخلو إلى نفسه.. ويقول بالحرف الواحد: «نعم، أصبحت كاتبًا بسبب حكايات جدّتيّ اللتين تعلّمت منهما الكثير.. الكثير من المرويات والأساطير المكسيكية التي يختلط واقعها بالحلم اختلاطًا زخرفيًّا؛ وإنني أكثر من مرة اعترفت بأنهما كانتا بمثابة المؤلفتين الحقيقيتين لقصصي ورواياتي لاحقًا، خصوصًا في خطوات مشواري الأدبي الأوّل». كما يعترف فوينتس بأن واحدة من جدتيه (جدته لأبيه) وضعته في مبتديات الفهم الأوليّ لرواية دون كيخوته لسرفانتس وفتحت شهيّته على هذا العالم المخيالي الرهيب، الذي نهل منه الكثيرون من كتّاب أميركا اللاتينية وأوربا وروسيا. وصدّقني إن حكايات جدتي المؤولة عن دون كيخوته لسرفانتس، كانت عندي أمتع بكثير مما قرأته «جديا» فيما بعد في إطار رواية سرفانتس ونقّاده وسائر المعلقين حول عمله الخطير.

وبعدما قلت لكارلوس فوينتس: إنني قرأت له بحثًا مطولًا بالإنجليزية عن رواية دون كيخوته لسرفانتس جاء فيه بالحرف الواحد «إنها أول ملحمة أوربية شعبية ونخبوية مكتوبة غزت العالم، وكانت بمثابة جبهة فنيّة تحيي ما قتله التاريخ… وإن أجمل ما في هذا العمل الملحمي هو أن فوضاه ستظل نهبًا لا ينتهي لأخيلة القرّاء على اختلاف مستوياتهم، بمن فيهم الكتّاب والشعراء الكبار على مستوى العالم».. سألته عن مفهومه للفوضى هنا، فأجاب بما ملخصه: إنّ نص دون كيخوته لسرفانتس على وضوحه وشعبويته، يظل نصًّا غامضًا أيضًا. معمارية الكتابة فيه تتميّز بأنها غير ممنهجة أو مشروطة بقواعد كتابيّة معيّنة، هي مزيج فذّ وخلَّاق من كل ما هو غنائي ملحمي خصب تعتريه نزعة السخرية والتهكم والمأساة التراجيدية المفتوحة، وكذلك تتداخل فيه فصول كوميدية جاذبة ومسلّية؛ كما تخترقه، من وجهة أخرى، موجات هائلة من النقاء الديني، فثمة صوفية مسيحية تتجلّى في عمل سرفانتس، جعلت دستويفسكي نفسه يعترف بأن أهم الشخصيات اللافتة في الأدب المسيحي على مرّ العصور والحقب، هي شخصية دون كيخوته لسرفانتس.

كاتب أرض الألغاز المكسيكية

وكارلوس فوينتس، الذي شكّل مع خورخي لويس بورخيس وغابرييل غارسيا ماركيز، الثالوث الأدبي السردي المركزي في لوحة أدباء أميركا اللاتينية، تمرّس في أن يكون كاتبًا كوزموبوليتيًّا أيضًا، إلى جانب كونه كاتبًا مكسيكيًّا في الصميم، تفوح منه رائحة المكسيك بوجهيها القديم والحديث، كما ردّد ذلك أمامي أكثر من مرة. وكذلك ردّد عبارة أنه «كاتب أرض الألغاز المكسيكية». وكوزموبولية فوينتس، انطلقت من خلال روايته «تيرا نوسترا» التي حاول فيها الجمع بين توليفة أصوات الروائي الأيرلندي جيمس جويس في روايته «يوليسيس»، والفرنسي ألكسندر دوما في روايته «الكونت دي مونت كريستو»، والأخيرة هي رواية المثاقفة الفرنسية أو الغربية الأولى بامتياز مع التراث الشرقي القديم، وتحديدًا المصري الفرعوني منه، وذلك من خلال رواية «الملاح التائه»، وهي رواية فرعونية، مجهولة المؤلف، تعود لزمن الدولة الفرعونية الوسطى، تدور أحداثها حول البحّارة الأشداء الذين يتغرّبون عن بلدانهم، ويواجهون الخوف والأهوال، وفيما بعد يصابون بالوحدة والاكتئاب.. وكانت النتيجة مع كارلوس فوينتس في «تيرا نوسترا»، أنه قدّم لنا رواية اختلطت فيها الحواس والمعارف المبذولة بتلك غير المبذولة أو المكتشفة بعد، مبرهنة على أن ثقافات الأمم تلتقي عبر الزمن، وإن لم تلتق عبر المكان أحيانًا، وتشكّل بالتالي لحظة ذهنية متولّدة عن كليهما لتؤلف معادلة مادية وحسيّة للوجود وللمجتمع الإنساني في إطاره العام. وعندما نقرأ الرواية، رواية «تيرا نوسترا» لفوينتس، نتجاوز خلالها بالتأكيد مسألة الفهم والإفهام، وسبل توضيح الشخصيات بمعانيها ومقاصدها وحواراتها، حتى نصل إلى مرحلة تمكّننا لا إراديًّا من مراودة المعاني وارتيادها والذهول فيها ذهولًا طليقًا أبعد من روح الأشياء التي تسجلها الرواية بذاتها.

وعن كونه «كاتب أرض الألغاز المكسيكية»، قال كارلوس فوينتس: إنها ألغاز التراكم الذي ابتدعته الشعوب التي تعاقبت على أرض بلاده، واحتضنت ترابها، وتباركت بهذا الاحتضان على مرّ التاريخ.. وصولًا إلى اليوم. وقد وجد في قومه الآزتك، أنهم هم من اخترعوا لغزًا علميًّا ورياضيًّا أوصلهم إلى استيعاب حراك كواكب ما بعد النظام الشمسي، وتمكّنوا من بلورة معادلاته على نحو ثابت ومنتج. ولو قدّر لهذه المعادلات العلمية الآزتكية أن تبقى بعيدة من تدمير الإنسان الأوربي الغازي لها، لوفرت على البشرية مسافات زمنية هائلة على مستوى علم اكتشاف الفضاء وقوانينه المتطورة.

ويرى أن قومه الآزتك أوجدوا معادلة أن النفس العالِمة غير الخرافية (حتى لو كانت طالعة من قلب الخرافة نفسها) هي أصل الإبداع وأصل الاستشفاف في كل أمر، وأنهم – أي الآزتك – عرفوا كيف يُنظّمون مجتمعهم كخليّة نحل مبدعة، كل فرد من بينهم يقوم بدوره بلا تجاوز، وبحراك جمعي لا يحقق إلا الخير العام للجميع، بمن فيهم الأجيال التي ستلحق من بعدهم.

كما يرى فوينتس أن أجداده الآزتك أبدعوا في المؤالفة بين ديانة العقل وديانة الأسطورة وانتزعوا حقوق وجودهم أمام المجهول، وفلسفوها ومارسوها بحرية مطلقة، وبلا أدنى خوف أو وجل. وأثبتوا معادلة أنّ كل فرد هو منتج، خصوصًا عندما تتاح له آليات الإنتاج. وقد أتاح لهم نظامهم السياسي والاجتماعي في ذلك الزمن الغابر، هذه المعادلة البسيطة، لكن المذهلة بتطبيقاتها على الأرض، التي لم يتمكن أحد من علماء التاريخ المتبحّرين في مادة اختصاصهم حتى الآن، من فكّ إلا القليل من ألغاز هؤلاء القوم المتحضّرين، الذين – مع الأسف – أجهز على عبقريتهم الجمعية، الإنسان الأبيض المستعمر في عام 1521م.

هكذا أثبتت حضارة المايا والآزتك في المكسيك، وخارجها، أي في الدول القائمة في أميركا الوسطى اليوم، مثل: بليز وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا … إلخ، أنها مناطق عرفت حضارة العلم والكتابة المدققة، وفن الهندسة المعمارية، ونظم علم الفلك، والرياضيات المتعلقة بالفلك، وذلك قبل زمن كولومبس بقرون طويلة.

إذًا، وبحسب كارلوس فوينتس، ثمة شرعية حضارية تاريخية في المكسيك وجوارها، هي فوق كل الشرعيات التاريخية والحضارية المعتدّ بها، التي عرفتها حضارات أخرى في العالم، يفترض اكتشافها أكثر فأكثر مما تمّ حتى الآن، وأن من واجب الكتّاب والمبدعين عمومًا داخل أميركا اللاتينية، وخارجها أيضًا، فك ألغاز هذه الكنوز المدمّرة والدفينة تحت دمارها، والتضوئة عليها، حتى من تحت الأنقاض، «وأنا من الذين يتولّون ذلك في أدبي الروائي، وإن ليس على غرار ما يطرحه أدباء آخرون في حضارات أخرى، تكشف عنها أيضًا أدبيات الأمم المكافحة كفاح الوجود والعدم».

فوينتس والثقافة العربية

جبران خليل جبران

وربما كان من أبرز آفات كارلوس فوينتس الثقافية، أنه لم يعر العرب الذين اندمجوا في ديموغرافيا بلاده المكسيك، وعموم ديموغرافيا بلدان أميركا اللاتينية أي اهتمام يذكر في أدبه، وذلك على غرار ما فعل زميله الروائي الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز (نوبل للآداب 1982م)، والروائي البرازيلي الكبير جورجي آمادو، فكلاهما تحدث عن شخصيات عربية، وبعض ملامح وأسماء عربية في تضاعيف نتاجهما الروائي، علمًا أن الحضور العربي الاندماجي في بنية شعوب القارة الأميركية اللاتينية، وثقافاتها المتراكمة، يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، هذا إذا لم نذكر الوجود التاريخي للعرب والمسلمين منذ أكثر من قرون ستة خلت، عبر المورسكيين الذين غزوا القارة مع كولومبس، وقبل كولومبوس بقرون أيضًا، حيث كانت ثمة هجرات عربية وإسلامية إلى جنوب القارة، ووسطها، لها آثارها وبصماتها القائمة حتى اليوم، كما يُبيّن ذلك بعض الدراسات التاريخية والسياسية ودراسات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية، في أميركا اللاتينية نفسها، وكذلك في كثير من أروقة البحث العلمي في الجامعات الغربية.

ولما فاتحت الروائي كارلوس فوينتس بهذا الأمر اللافت والخطير، من وجهة نظري، وهو الكاتب الإنساني الكبير، والمحارب للعنصرية حتى الرمق الأخير، أجابني بأنه «يحترم العرب الذين يتعرضون لأكبر هجمة شرسة تطول بلدانهم ومجتمعاتهم منذ قرون خلت، ولا سيما على يد الترك، ومن بعدهم البريطانيون والفرنسيون». وعلى صعيد الثقافة والأدب قال فوينتس: إنه لم يقرأ للعرب إلا كتاب «النبي» لجبران، وإن هذا الكتاب لم يترك فيه أي أثر يذكر، حتى من الناحية الصوفية.. لكن «ألف ليلة وليلة»، هذا الكنز المهم في التراث الإسلامي والعربي والإنساني بعامة، قرأه أديبنا بشغف أكثر من مرة، واستفاد من سردياته وأجوائه الأسطورية التي لا تني تغزو مخيلته ومخيلة كثيرين في هذا العالم.

وكشف ساحر السرد الأميركي اللاتيني عن أنه قرأ سِفر «ألف ليلة وليلة» باللغة الإنجليزية، وأنه لا يزال مستعدًّا لمعاودة قراءته مرات ومرات دونما كلل أو ملل.. أما لماذا؟.. فلأنه لا يزال في كل مرة يقرأ فيها هذا السِّفر النادر، يجد شيئًا جديدًا فيه. والنسخة التي قرأها مستنسخة عن الطبعة الإنجليزية الأصلية التي صدرت في عام 1706م.

ترك كارلوس فوينتس أكثر من 60 عملًا روائيًّا وقصصيًّا، فضلًا عن تنظيرات متقدمة في الكتابة الجديدة والحداثة وما بعد الحداثة، من أهمها، في رأينا روايته «موت أرتيميو كروز» وهي الرواية التي بوّأته جائزة سرفانتس في الآداب الإسبانية – 1987م وجائزة أمير أستورياس في الآداب – 1994م. والرواية تحكي بمناظير متعاكسة قصته هو، أو من يشبهه، لا فرق، من جيله المكسيكي الثوري، عندما شارك في الثورات المكسيكية القديمة، قبل أن يتحوّل إلى الكتابة الصحافية ويصير صحافيًّا منخرطًا في المواقف الانتهازية المتبدّلة؛ لكنه شاخ وخاب أمله بتلك الثورات، خصوصًا بعدما بلغ من العمر 71 عامًا. وكاد يموت، لكنه قرر متابعة سرد سيرة حياته، أو بالأحرى سيرة حياة جيله، من خلال بطله أرتيميو، الذي بدأ يتلقى الصدمات الاجتماعية والشخصية، الواحدة تلو الأخرى، حتى من أقرب المقربين إليه، وبدأ الجميع من معارفه، فيما بعد، يأنفون حتى من زيارته. والطريف أن فوينتس كتب هذه الرواية في عام 1962م وهي تفسّر موت اليسار التقليدي في المجتمع المكسيكي، وتحوّل رموزه إلى مجرد انتهازيين منتفعين بهذه الكيفية أو تلك. وفي هذه الرواية لا يحاول فوينتس أن يدين بطله أرتيميو بشكل مباشر، على حدّ تعبير بعض النقاد، الذي وجد أنّ أسلوب فوينتس في هذه الرواية يكمن في مقدرته على جعل الإدانة «بديهية» في مناجاة أرتيميو لنفسه، وكذلك في سياق حواراته مع أناه الآخر. وهذا ما جعل شخصية أرتيميو كروز، في المناسبة، واحدة من أغنى الشخصيات الأدبية المتقمّصة للواقع وأعقدها وأكثرها إثارة للجدل شبه المستدام في لوحة أدب أميركا اللاتينية.

كارلوس فوينتس روائي عاش بصدق تجربته الكتابيّة السردية، حتى وهي في قمة فانتازيتها الطالعة من خيوط أشعتها. لقد صقله الإحساس بالغربة، والتعلّق بصورة لم يعد ممكنًا تحقّقها. لكن ميزته أنه حمل عقل مثقف عالمي كبير، ومتن مجدّد بارع للغة الروائية بعوالمها المختلفة الألوان والأشكال، خصوصًا لجهة تجاوزه ما اصطلح على تسميته منذ عقود بـ«الواقعية السحرية التي ولّدتها الرواية الأميركية اللاتينية». وكان في خلاصة رسالته الأدبية، ومواقفه الشخصية المبدئية، يصدر عن قيادي اجتماعي قوي في بيئته وفاعل فيها، وليس البتة عن كاتب سهل الإغراء والإهواء. لقد فضّ كارلوس فوينتس من طرفه الاشتباك الجدلي والتاريخي بين المثقف الكاتب والسلطة، وذلك لمصلحته ككاتب صاحب رسالة لا يمكن له أن يُذل. ومن هنا بدا لي شخصيًّا في اللقاء معه، إنسانًا مترفّعًا شديد الترفّع، وعنيدًا شديد العناد، ومكابرًا (بالمعنى الإيجابي طبعًا) شديد المكابرة.

لكن في مقابل ذلك كله، ظلّ كارلوس فوينتس يؤمن أيضًا بأن الكاتب، لا هو عنصر تهدئة من جهة، ولا هو خالق إجماع من جهة أخرى، وإنما هو إنسان يراهن بكينونته كلّها على موقف نقدي رصين سيتغيّر معه، ربما، سير العالم على ما يجري عليه الآن.

0 تعليق