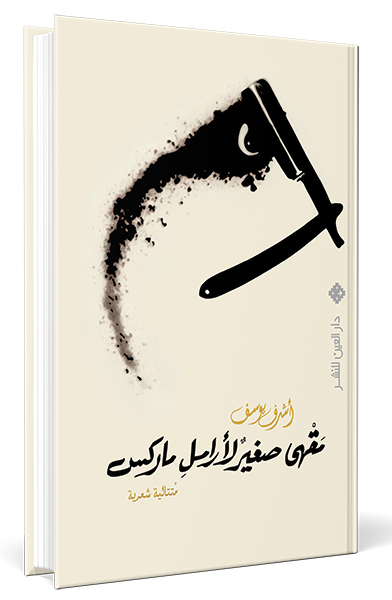

مقهى صغير لأرامل ماركس.. محنة الشعر.. أم محنة الأيديولوجيا؟

الفيصل | يونيو 30, 2017 | إصدارات, كتب

بقدر ما أنتجت الرمزية من التباسات، فإنها أنتجت في المقابل نظامًا للعلامات خفضَ من سطوع الواقعية وغباء المحاربين باسمها. وفي الديوان الضخم (464 صفحة) «مقهى صغير لأرامل ماركس» للشاعر أشرف يوسف الصادر بالتعاون بين داري العين وشرقيات، يبدو أمر الرمزية أكثر تعقيدًا مما تصوره مالارميه صاحب أبرز بياناتها. فيوسف الذي استفاد تقريبًا من المذاهب الشعرية كافة في ديوانه يبدو على وعي تام بمرجعية تلك الهلوسات التي سارت شعرية الديوان تحت وطأتها، فتشكلت على هيئة زمن دائري قوامه اللغة الهشة والمناخات الغرائبية، لكن هذا الزمن الدائري الذي يبدأ منه الألم ولا ينتهي لا يسعى لعلاج مرضاه، بل يستقصي طاقات لوعتهم وبقايا ظلالهم التي تركوها في أماكن غارقة في عتمتها السحرية.

وتبدو رسالة الشاعر هنا بين أعلى التعبيرات الكاشفة للكثير من زيف لحظته. فالعصر الذي بدا متصالحًا مع قضاياه الكلية بدا في الديوان كواحد من عشرات الحقائق العارية. وقد شكلت شعرية الديوان أكبر افتضاح ممكن للمأزق الإنساني عبر تلك التمثيلات التي استغرقها ضمير المؤنث الذي غلب على معظم قصائد الديوان. وربما كانت درجات السخرية المتفاوتة من الأيديولوجيا واحدة من أبرز تلك التعبيرات. فالمقهى الصغير ذو الملامح الاعتيادية، الذي حمل الديوان اسمه، تجوهر حول صورة مفارقة عندما ربطه الشاعر بأنه مقهى «لأرامل ماركس» على ما تحمله التسمية من انتهاك لعصر كامل من الحروب العقائدية، ومع ذلك لم تتجاوز تعبيرات تلك الحروب كونها أحد تمثيلات انهيار اليقين. المقهى هنا لم يعد ملائمًا للاعتراف بالحب ص382، كما أنه يمثل «ذلك الركن المعتم» الذي يبدو الذهاب إليه قدرًا مقدورًا ص 232، وفي موضع أكثر جلاءً يقول أشرف يوسف: «كيف أقتل اشتياقي الحار/ لصوته في مقهى صغير يدعى أرامل ماركس/ ولست مهتمة على الإطلاق بهذا الماركس ولا بأرامله» وسيتبدى ذلك أيضًا في قصيدته «امرأة يهودية» التي يتعامل فيها بخفة مماثلة مع ليون تروتسكي ص 199.

مضامين أكثر سوداوية

أشرف يوسف

لذلك ليس غريبًا أن يكون المفتتح الفاتن للديوان نعيًا لـ«مؤلف الكتب» الذي يخاطبه الشاعر ممتلئًا بالازدراء: «تعالَ يا مؤلف الكتب/ أيها الرجل المغرور/ سآخذك معي في صياعة منتصف الليل/ وسأسليك بتلك الخواطر التي يقال: إنها حياتي». إن انعدام الثقة في مؤلف الكتب هنا تجد معادلاتها في مشاهد عدة تعكسها معرفية تناثرت في أرجاء الديوان بين أسماء تمثل نوعًا من الغوث بالنسبة للشاعر مثل بول شاؤول، ومحمود درويش، وإدوارد سعيد، جان دمو، وغيرهم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بدت مضامين السرد الشعري أكثر سوداوية من أن تحتويها لغة، فتحولت تلك الاستغاثات إلى نوع من الرفض المطرد للعالَم المعيش ولتعبيراته الثقافية التي تبدت في رفض الكثير من مقولاته، وتبرز تلك التجليات بشكل ظاهر في تلك التناصات المستخفة غالبًا، بنصوص تاريخية مثل التوراة والإنجيل وبعض المأثورات المنقولة عن فقهاء ووُعَّاظ وكُتاب وعوامّ، وسنرى ذلك في المفارقة التي يرصدها الشاعر ص 290 عندما يقول: لا زال لديّ رأس يفكر / وقلب لشاعرة من بلاد فارس كأنه خريطة / ويؤمن على طريقته أن لويز فيديليو عاهرة / بخمسة فرنكات ولديها طريق واحدة لكسب المال / بالإكثار من الحديث عن الأخلاق في الفن».

تتراوح شعرية ديوان أشرف يوسف بين السردية المحضة في قصائد ليست قليلة حتى بدا بعضها كأعمال قصصية رفيعة السرد والأبنية لا سيما في «أتون وردة لأنثاه الافتراضية»، و«وجوه يناير» وقصائد أخرى، فبدت جزءًا فاعلًا في متواليته الشعرية، كذلك تبدت تلك المراوحات في الغنائية التي غلفت أجزاء ليست قليلة من الديوان لا سيما في النشيد الثاني وفي قصيدته أساطير التي يقول في مطلعها: «يا جبلنا العظيم أنا إيزيس العاشقة، جئت لأمسح رأسي في ترابك وأشفي» ثم في قصيدة الفتى حيث التناص التوراتي «يا ابنة جبل الأطياب، ياحبيبتي، يا جميلة وزنجية.. كوني تقية»، وكذلك أنسنة التشيؤ في قصيدته «كتالوج لغسالة كهربائية»، ثم الاجتراءات اللغوية الفريدة في قصائد عدة أبرزها في قصيدة «نبية الليل» ص 178، وهي تمثل واحدة من مراتب التماهي في مدارج القدسية بالمعنى الصوفي. في الوقت نفسه بدت الأجزاء التي خلصت إلى الشعرية المحضة أكثر من فاتنة، يتبدى ذلك في القسم الأول من الديوان وبعض القصائد الأخرى مثل: «قري، حلم بداخل فلم، النشيد الـأول والنشيد الثاني».

رمزية النص الجديد

ولا شك أن الشعرية الطافرة، الغنية والمكتنزة في ديوان «مقهى صغير لأرامل ماركس» في تجاوزاتها وقفزاتها خارج الأسوار الواطئة التي ارتضتها لنفسها قصيدة النثر تبدو تعبيرًا عن قيمتين رئيستيْنِ لدى الشاعر أشرف يوسف. الأولى: إدراكه أن رمزية النص الجديد لا تعني تحويل الكائنات الشعرية إلى أوثان، بل تعني الاستفادة من معظم القيم التاريخية على امتداد التراث الإنساني، من هنا بدا الديوان مستفيدًا من غالبية المذاهب الشعرية دون أن يعني ذلك فقدانه للرؤية.

ثانيًا: تبدو قناعات أشرف يوسف بوظيفة الفن مرتبطة بشكل ما بوظيفته الاجتماعية رغم المناخات الإنسانية المضطربة التي تعكسها حركة السرد الشعري؛ لذلك لم تتخلَّ تلك الشعرية عن قارئها، أعني أنها لم تمتهن حواسّه، من هنا بدا وعي الشاعر متجاوزًا للكثير من التصورات المجانية التي أشاعها شعراء يؤمنون بمذهب الفن للفن. وبقي القول: إن تلك المجانية التي بدت عليها استطرادات التخييل وكثافات الصور الشعرية في القصائد التي مالت إلى النثرية المحضة أكثر إخلاصًا للرمزية في صيغتيها الغربية والشرقية، ولعل نموذجها البارز لدينا يمثله نص الشاعر اللبناني وديع سعادة لكنها شعرية، على أية حال، لم تكن ناجزة لخصائص مؤثرة في مسارات قصيدة النثر لارتباطها بحالة تطهرية أقرب إلى اللاهوتية التي عرفتها لغة النثر الفرانكفوني في القرن الثامن عشر، وربما لذلك تجوهرت شعرية هذا الديوان المهمّ في مواقع بعيدة من تلك القصائد.

0 تعليق