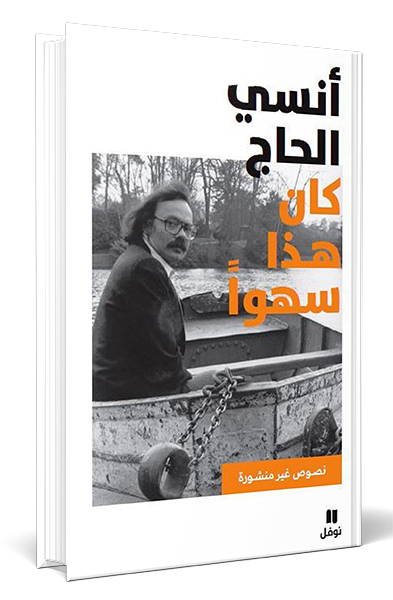

في كتابه الصّادر بعد رحيله «كان هذا سهوًا»، بقدر ما كان أُنسي الحاج، شاعرًا، بقدر ما كان مُتأمّلًا، وناقدًا، وصاحب رأيٍ وموقفٍ، في كُلّ ما يتعلّق بشؤون الوُجُود، وعلاقة البشر بالسّماء، أو بالميتافيزيقا والدين، والموت والحياة، والحب، والفن والأدب، وكأنّ الكتاب كان نوعًا من تقييد الخواطر، أو ما يمُرُّ بذاكرة الشّاعر وبخياله، أو بفكره بالأحرى، من أُمُورٍ، بدا لهُ في بعض لحظات الإشراق، أن يكتُبها، أو يُخرجها من العتمة إلى النُّور، رغم أنّ الحاج، لم يرغب في نشرها في حياته، وتركها وديعةً في ذمّة ابنته، بعد أن ألحّت في نشرها، أو في أن يقرأها النّاس.

يقول أُنسي الحاج، في [ص 186] من الكتاب، وكأنّهُ يُسمّي ما كتبه: إنّ هذه «الكتابات التأمُّل والشذرات»، هي نوعٌ من التّفلسُف، كما يرى بعض المختصين، لكنّها، في عُمقها وجوهرها، هي «استنطاق البدايات بحثًا عن نُور، وهي تجُوس الحواس في العتمة». فما كان يردُ في خاطر الحاج، أو ما يمُرُّ أمام عينيه من لحظات ضوءٍ، رغم ما كان ألمّ به من تعبٍ، كان يحرصُ على تقييدها وتدوينها، دُون أن يكُون ما يكتُبُه، شعرًا بالضّرورة، فالخواطر تتّسم بالحُرّية في التّجنيس، أو هي كتابةٌ تتصادى مع كُلّ أجناس الكتابة، فيما هي كتابة حُرّةٌ، مُنطلقةٌ، لا تتقيّدُ بقواعد، أو بقوانين مُعيّنة.

فأُنسي الحاج، إضافةً إلى كونه، هُنا، في هذا العمل، كما في غيره من خواتمه السّابقة، يكتُبُ، كما يشاء، وفق فهمه الخاصّ للشّذرة، أو الكتابة التّأمُّليّة ذات الطّابع الفلسفي، فهو أحد شُعراء الحداثة العربية المُعاصرة، الذين خرجُوا عن «عمود الشّعر» العربي القديم، إضافةً إلى كونه شاعر ما كان سمّاهُ هو نفسُه في مُقدّمة كتابه «لن» بـ«قصيدة النثر»، التي لم تكُن معنيّة قط، لا بأوزان الشّعر، ولا بقوافيه، أو بطبيعة الصُّور البلاغية القديمة التي كانت تتواتر حتّى في بعض «الشّعر الحر»، عند نازك الملائكة، وبدر شاكر السّياب، من «الرُّواد»، مثلًا.

تقعُ هذه الخواطر، في «المابين»، ويعني الحاج، ما بين الشّعر والنّثر، أي في منطقة البرزخ، بالتّعبير الصُّوفي، الذي هو اللّحظةُ التي عندها يلتقي النّهر بالبحر، فيما هُما ينفصلان.

وضع ملتبس

وفق هذا الوضع الملتبس، حيثُ لا ظُلمة ولا نُور، كتب الحاج، أو اختار هذه الأرض المُحايدة التي هي نوعٌ من «النّومنسلاند». ومن يقرأ فُصُول الكتاب، أو فُصُوصه بالأحرى، سيجدُ نفسه يتأرجح بين كتابةٍ تشُدُّه إلى الشّعر، وكتابة بقدر ما هي نثر صرفٌ، بقدر ما يأخُذُها الشّعر، أو هي تنكتبُ مأخُوذة بماء الشّعر وبهوائه، أو بما تعوّدت عليه يدُ الشّاعر من بلل اللُّغة، وانشراحها.

وفق هذا الوضع الملتبس، حيثُ لا ظُلمة ولا نُور، كتب الحاج، أو اختار هذه الأرض المُحايدة التي هي نوعٌ من «النّومنسلاند». ومن يقرأ فُصُول الكتاب، أو فُصُوصه بالأحرى، سيجدُ نفسه يتأرجح بين كتابةٍ تشُدُّه إلى الشّعر، وكتابة بقدر ما هي نثر صرفٌ، بقدر ما يأخُذُها الشّعر، أو هي تنكتبُ مأخُوذة بماء الشّعر وبهوائه، أو بما تعوّدت عليه يدُ الشّاعر من بلل اللُّغة، وانشراحها.

إنّ ما يُثيرُ في كتاب أُنسي الحاج، هذا، هو تلك الشّذرات الحكميّة، التي تُشبه حكم لاوتسُو، أو حكم فلاسفة ما قبل سُقراط، الذين قرأهُم نيتشه بعنايةٍ نقدية خاصّةٍ. وهي حكمٌ، لم يكُن الحاج يتوخّى من خلالها أن يبدُو نبيًّا يُدلي بوصاياه لتابعيه، بل إنّها كانت نوعًا من النُّبُوّة الدُّنيويّة التي يبدُو فيها «الحكيم» خبيرًا بشُؤُون الأرض، وخبيرًا بشُؤُون الخلق، ممّن يعيشُ ويحيا بينهُم، وأنّ العلاقة باللّه، مثلًا، هي علاقة ذات طبيعة ميتافيزيقية، فيها كثير من الغُموض والالتباس، وكثير من الشّدّ والجذب، تارةً لجهة «اليقين» وتارةً لجهة «الشّك»، أو حتّى الجُحود، إن شئنا.

فهذه الحكم، هي تأمُّلاتٌ، أو هي حصيلة تأمُّلاتٌ، فيها خبرةٌ، ومعرفةٌ، بما اختار الحاج أن يتكلّم، أو يكتُب فيه، وفيها كان يستجمع سهوهُ، كما كان يستجمع قواهُ كاملةً، ليكرز بما بلغه من خميرة فكره، ومن خميرة تجربته، كشاعر، وكإنسانٍ، عاش عُمُرًا مليئًا بكثير من المُفارقات والجراح، كان الشّعر فيها، بالنّسبة لهُ، هو البلسم، الذي به كان نكأ الكثير من هذه الجراح.

وما يبدُو من غُمُوضٍ في بعض هذه الشّذرات، أو الفُصُوص، كما أودُّ أن أُسمّيها، هُنا، فهو ناتجٌ عن طبيعة الغُموض، أو الضّبابيّة التي لا تزالُ تلُفُّ بعض ما لم يحسم الحاج نفسه، في فهمه، أو استيعابه، خُصوصًا ما يتعلّقُ بـ«ميتافيزيك الدّين». لا يتعلّقُ الأمرُ بدينٍ بعينه، بل بالدّين، بوصفه، فكرةً، وكتابًا، وأيضًا اعتقادًا. لا يحصُر أُنسي هذه التّأمُّلات فيما يجري اليوم بشأن الدّين، فهو يعُودُ إلى بعض مُشكلاته المُؤسّسة التي لها امتداداتُها في الرّاهن. لا تحليل في الأمر، فالشذرةُ، أو الفصُّ، هو انتقاءٌ، واشتغالٌ على الجوهر. الأمر نفسه نجدُهُ في الأبواب الأخرى من الكتاب، ما تعلّق منها، بالحُبّ، أو ما تعلّق منها بالفنّ.

إنّ اللُّغة التي يكتُبُ بها أُنسي الحاج، هي لُغة أُنسي الحاج، هي أُنسي الحاج، اعتبارًا لما جاء في المثل الفرنسي المعرُوف «الأسلُوب هو الرّجُل»، أي هُو هُو، لا غيرُه. هو الأسلُوب نفسه الذي به كتب شعره، وكان يكتُبُ به حتّى في الصّحافة. ولعلّ أهمّ ما ميّز بعض الشُّعراء، وبعض الكُتّاب الذين يكتُبُون في الصُّحُف، أو عملُوا في الصحافة، هو أنّهُم لم يتنازلُوا عن دمهمُ الشّخصيّ، أعني عن أسلوبهم، وظلُّوا يكتُبُون، حتّى فيما يجري خارج الأدب، أو الشّعر، بنفس الدم الذين تتميّز به فصيلتُهُم.

مرارة الرحيل

الكتاب، مُمتعٌ في قراءته، ومُؤلمٌ في الآن ذاته. فمن يقرأ الكتاب، يجد في كثير من فُصوصه بعض الألم الذي كان الحاج يبُوحُ به، وأيضًا إدراكُهُ لمرارة الرّحيل، رغم ما يُبديه من جلدٍ في مواجهة هذا الرّحيل، والاستعداد لهُ.

أليس الكتابُ، بهذا المعنى، هو كلام أُنسي الحاج معنا، من هُناك، أو هكذا تصوّر أن يكُون كتابُه، الذي لا يخلُو من مُباغتاتٍ، لبعض من عرفُوا الحاج، وعرفُوا طباعه، وعُزُوفه عن أن يكُون شاعرًا خارج رُؤيته هو لمفهُوم الشّاعر، الذي لا يستجدي الكون، بل إنّ الكون هو من عليه أن يستجدي الشّاعر، ويذهب إليه؟

وفق هذا الوضع الملتبس، حيثُ لا ظُلمة ولا نُور، كتب الحاج، أو اختار هذه الأرض المُحايدة التي هي نوعٌ من «النّومنسلاند». ومن يقرأ فُصُول الكتاب، أو فُصُوصه بالأحرى، سيجدُ نفسه يتأرجح بين كتابةٍ تشُدُّه إلى الشّعر، وكتابة بقدر ما هي نثر صرفٌ، بقدر ما يأخُذُها الشّعر، أو هي تنكتبُ مأخُوذة بماء الشّعر وبهوائه، أو بما تعوّدت عليه يدُ الشّاعر من بلل اللُّغة، وانشراحها.

وفق هذا الوضع الملتبس، حيثُ لا ظُلمة ولا نُور، كتب الحاج، أو اختار هذه الأرض المُحايدة التي هي نوعٌ من «النّومنسلاند». ومن يقرأ فُصُول الكتاب، أو فُصُوصه بالأحرى، سيجدُ نفسه يتأرجح بين كتابةٍ تشُدُّه إلى الشّعر، وكتابة بقدر ما هي نثر صرفٌ، بقدر ما يأخُذُها الشّعر، أو هي تنكتبُ مأخُوذة بماء الشّعر وبهوائه، أو بما تعوّدت عليه يدُ الشّاعر من بلل اللُّغة، وانشراحها.

0 تعليق