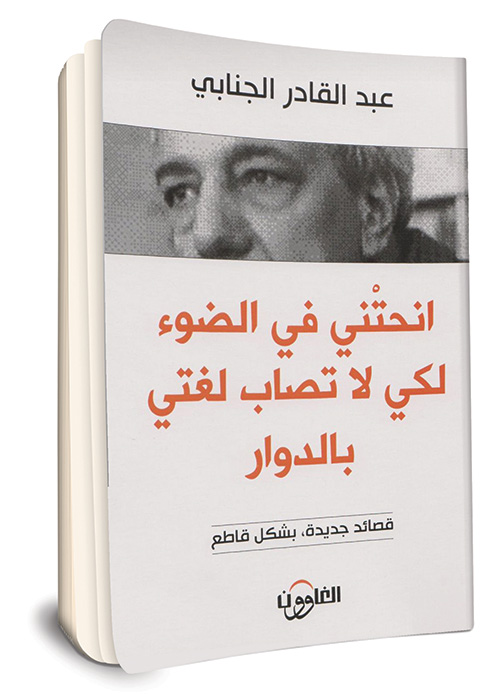

لا يمكن التطرق إلى العراقي عبدالقادر الجنابي بصفته شاعرًا شديد التفرد فقط، ولا ناقدًا مهمًّا وذكيًّا أيضًا، أو حتى مترجمًا بارعًا. هو كل ذلك معًا؛ ويستحيل فصل أحدهما عن الآخر، حتى لكأن هذه الأدوار أو الوظائف يحفز واحدها الآخر، ليصل الجنابي إلى مستوى ناصع ومتفرد وإشكالي من الإنجاز الشعري والنقدي والترجمي. لم يخطئ الذين وصفوا الجنابي بأنه الشاعر والناقد العربي الوحيد الذي استوعب قصيدة النثر ومتطلباتها. ولم يجانب الصواب أولئك، ومنهم الشاعر الكبير عباس بيضون، الذين اعتبروا الجنابي مؤسسة لا مثيل لها، في تبني ورعاية وإنجاز مشروعات مهمة ورائدة.

أسهم الشاعر والناقد والمترجم عبدالقادر الجنابي في إغناء المكتبة العربية بأرفع الترجمات لمجموعة من قصائد النثر الغربية، وبمجموعة من المجلات الفريدة والدراسات الأدبية والأنطولوجيات التي تعرف بقصيدة النثر وخصائصها الجمالية، لدرجة جعلت منه «ظاهرة شعرية وبحثية لا تتكرر». كما يعد الجنابي من أبرز وأشرس المدافعين عن السوريالية في العالم، وفي العالم العربي. كانت حياته رحلة بحث عن التحرر من بغداد إلى لندن ثم باريس، التي  يقيم بها إلى الآن، وأسس فيها منذ سبعينيات القرن الماضي مجموعة من المجلات السوريالية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو» في السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن يكتب قصائد نثر مغايرة، متحررة من كل قيود الماضي والتراث، ومتمردة على السياق والمسكوت عنه، وهو ما جعل شعره أكثر إنسانية وحميمية، وأقرب إلى الاعتراف والبوح.

يقيم بها إلى الآن، وأسس فيها منذ سبعينيات القرن الماضي مجموعة من المجلات السوريالية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو» في السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن يكتب قصائد نثر مغايرة، متحررة من كل قيود الماضي والتراث، ومتمردة على السياق والمسكوت عنه، وهو ما جعل شعره أكثر إنسانية وحميمية، وأقرب إلى الاعتراف والبوح.

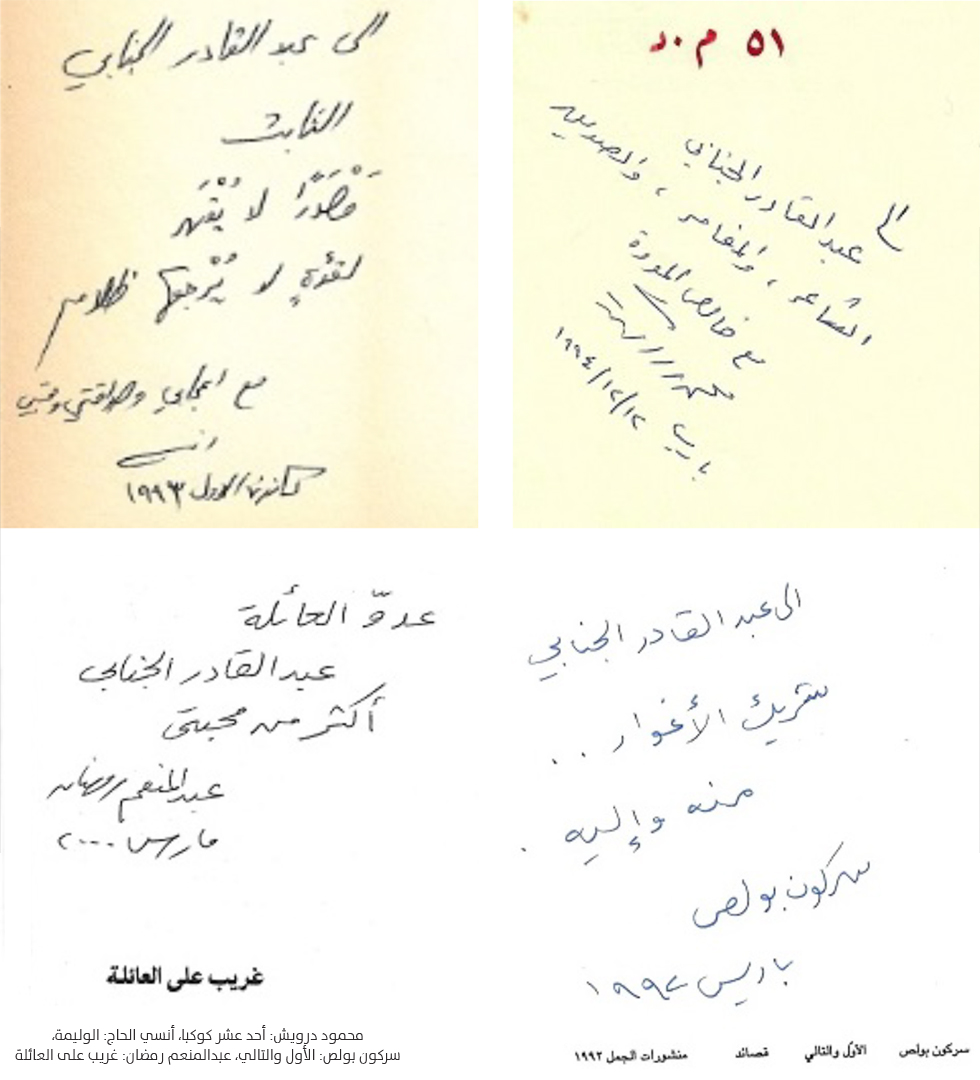

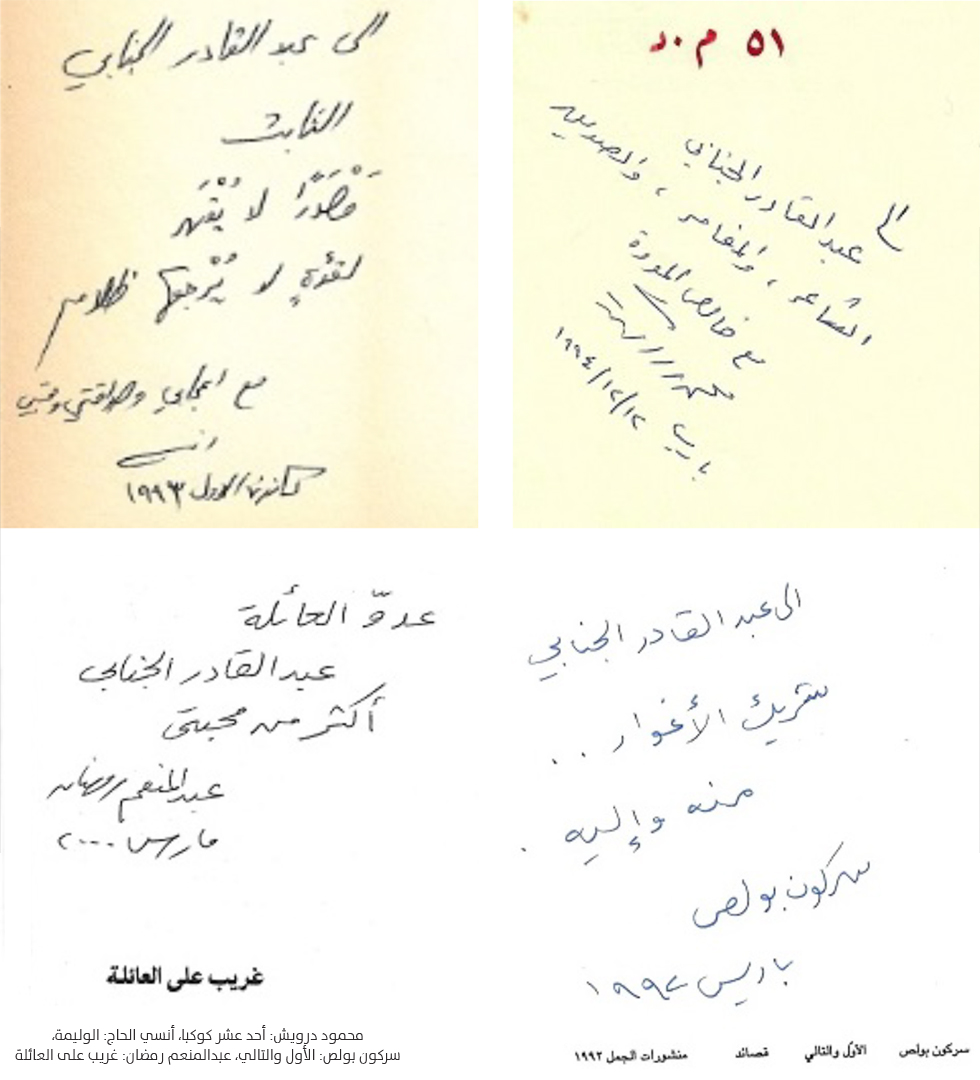

شكَّل مع الشاعر اللبناني أنسي الحاج ثنائيًّا جميلًا ورائدًا في قصيدة النثر، التي حرص على التنظير لها وتوضيح مفاهيمها وترجمة نماذج متقدمة منها، وتصويب بعض الأخطاء الشائعة عنها في العالم العربي، حتى أصبح من خيرة كتابها، بشهادة العديد من المتخصصين.

عبدالقادر الجنابي شاعر وناقد ومترجم غير مهادن، صارم في أطروحته المتعلقة بقصيدة النثر وممارسيها على مستوى العالم العربي، سوريالي رافض لكل التقاليد وكل أشكال العنف المجتمعي، قد يرى فيه بعضٌ شخصًا متعاليًا ومستفزًّا، ولكنه في الحقيقة شخصية مختلفة ومبدع استثنائي، وشاعر مميز يعيد للغة الشعرية طراوتها وينزع عنها كل القشور والزيف.

ومن بين ترجماته وأنطولوجياته وأعماله الشعرية نذكر: «في هواء اللغة الطلق»، و«مرح الغربة الشرقية»، و«حياة ما بعد الياء»، و «ما بعد الياء:

أعمال شعرية وشقائق نثرية». «الأفعى بلا رأس ولا ذيل: أنطولوجيا قصيدة النثر الفرنسية»، و«الأنطولوجيا البيانية»، و«كائنات العزلة: أنطولوجيا شعرية شخصية»، و«ديوان إلى الأبد: قصيدة النثر/أنطولوجيا عالمية»…

لبغداد دور أساسي في تكويني الشخصي

● غادرت العراق منذ عام 1970م وأقمت في لندن مدة، وبعدها انتقلت إلى العاصمة باريس التي تقيم بها إلى الآن، وبعد مرور كل هذه السنوات على الغربة أو المنفى الاختياري، كيف تستعيد اليوم كل هذه المحطات، وهل ساهمت الغربة في صقل ونضج الشاعر والمثقف والناقد والمترجم الذي أنت عليه اليوم؟

■ لبغداد دور أساسي في تكويني الشخصي، خصوصًا بغداد النصف الثاني من الستينيات. ففي هذه المدينة وفي ظرفها هذا الذي كان يتمتع بقوانين شبه علمانية وليبرالية وبغياب السلطة حيث الجو الأدبي كان فالتًا؛ اكتشفت ما يشكل قطبي تجربتي الثقافية: السينما والشعر. كان للسينما دور كبير في شحذ مخيلتي في أن أرى العالم الواقعي جزءًا من حلم تتنامى فيه إمكانيات الواقع في أن يصبح فردوسًا. السينما هذا الجسر العظيم المنفتح الذي يربط النهار بالليل كما يقول بروتون، وجدت فيها المدهش الشعري، ودورها التحرري في تفجير الطاقة الحلمية في ملكة الإدراك. ففي السينما أنت واحد وسط آلاف من الأفراد، لكنّ أشباحًا حلمية متحركة تصهر تجاربها في وعائك الداخلي. أما الشعر الذي كنت أقرؤه عن طريق الإنجليزية وترجمت بعضه، كان يفتح فيّ صوت الآخر، صوت المشاركة معه في آفاق مغامرة عريضة، مغامرة حركية تضرب الشكل والمضمون.

لا أعرف كيف أصبح الشعر قضية جوهرية في كل ما أفكر فيه، مع العلم أني لم أنشر قصيدة واحدة على الرغم من معرفتي وعلاقتي المتينة بمسؤولي الصفحات الثقافية، كنت فقط أنشر ما أترجم. المهم أنني شعرت، في نهاية عام 1969م، بأنه لا الرفقة مع شبيبة متمردة، ولا الترجمة ولا شعر المرحلة المدعي التمرد بشكل ما ضد تقاليد الشعر العربي، لهم قدرة على جعلي أرتكب سفرًا بلا عودة. في تلك اللحظة تجلى مصيري، الذي كان يداهمني كل ليلة في أحلام يقظة، في انتظاري عبر الحدود. وفي ظل أسئلة القطيعة مع كل ما كنت أحمله من تاريخ، شعرت أن لا حل سوى ركوب الطائرة إلى لندن، فأسرعت في إتمام معاملات جواز السفر وتبريراته ورصد مبلغ مالي صغير (30 باوندًا)؛ ليساعدني على الأقل في اليوم الأول من الهجرة التي غالبًا ما رأيتُ لُبنَتها في شعر الآخر، تاركًا العراق لمصيره في أن يولد من موته الذي فيه.

وما إن وصلت لندن، حتى بدأ نضال سياسي سيستغرق سنين طوالًا في أحضان التروتسكية والفوضوية، ثم في الدفاع عن السوريالية الأبدية التي شعرت من وقت إلى آخر بها حين كنت في العراق. ظل الشعر نائمًا في لا وعيي على الرغم من كل ضجيج قراءات مستعجلة للشعر الإنجليزي الجديد آنذاك. في لندن تبدأ الدروس الأولى في تأصيل التمرد لبناء التكوين الشخصي، ثم جئت باريس حيث عليك أن تعيش الثورة في داخلك، أن تستبدل بماضيك ماضيًا ثوريًّا ملحًّا وعنيدًا.

● في أحد حواراتك قلت: إن للسوريالية شكلين؛ سوريالية تاريخية لها تبريرها التاريخي وسوريالية أبدية، وكشفت أنك تخليت عن السوريالية التاريخية منذ ربع قرن، وأنت اليوم سوريالي أبدي، فما مصير السوريالية كأسلوب فني ورؤية اليوم والعالم أصبح سورياليًّا بامتياز؟

■ بعد وفاة بروتون، دخلت الحركة السوريالية في صراعات داخلية، حاول جان شوستر، الذي كان بروتون قد وضع ثقته فيه إلى حد أنه ائتمنه قبيل وفاته على أن يكون مسؤولًا عن كل الأرشيف السوريالي، أن يضع حدًّا لهذه النقاشات النزاعية داخل الحركة بنشر، في جريدة «لوموند» عام 1969م، بيانًا عنوانه «النشيد الرابع»، أصبح مشهورًا باسم «بيان الانحلال الذاتي». قال لي شوستر في لقاء أجريته معه: «باتخاذنا قرار الحل كنا نعي أننا نهيئ بطريقة ما المستقبل أي أننا نفتح الطريق أمام شعراء ناشئين وفنانين يمارسون نشاطًا متماسكًا يستعيد مبادئ السوريالية الأبدية التي لا تتغير؛ أي الإيمان بالحب وتمجيد العشق والثقة بالطاقة الثورية التي تختزنها اللغة، وبالطاقات الثورية الكامنة في العلاقات الاجتماعية والانخراط في إحدى هذه الطاقات والصراع من دون تهاون ضد كل أشكال القمع. كل هذه المبادئ تظل مبادئنا، لكن ما كنا لا نريده هو ألا تستمر جماعة ترفع لواء السوريالية من دون أن يكون لها الفحوى التي كانت لها أمام بروتون. هذا ببساطة كل المفهوم حول انتهاء السوريالية التاريخية المحدودة بحركة بروتون وأصدقائه. الفرق هو إذن بين سوريالية تاريخية قطعت شوطها بوفاة مؤسسها سنة 1966م، وسوريالية أبدية تساعد على معرفة الخصائص الحلمية كلها وعلى التمتع بها، وتمكّن الحلم من أن يكون في الحياة العملية عنصرًا ضالعًا في تقرير مصاير البشر».

في معمعان هذا النقاش النظري، ولدت الرغبة الإباحية لتأخذ العربية حصتها من النضال السوريالي، غير أنه في عالم اليوم، الذي أصبح سورياليًّا بامتياز كما تقولين، لم يعد ملائمًا إطلاق صفة السوريالية على أعمال وفية إبداعيًّا للسوريالية. موقفي في الحركة الأممية، هو الاستمرار بنشاط حر مفتوح من دون استخدام صفة السوريالية، لكن هناك من يعارض، بل يلح على ضرورة استخدام الصفة لكي يعرف أعداؤها أنها حية قيوم. إلا أن هذا يخلق نوعًا من التراتبية داخل كل تجمع وغالبًا ما تصبح السوريالية أداة في خدمة الانتهازيين والوصوليين. النقاش مفتوح، وليلعب كل في ملعبه. لكن عظمة السوريالية كفكرة متمردة لا لوحة غرائبية، لها دومًا شبابها الجدد الذين يعيدون إليها نضارتها. واليوم هناك عشرات من التجمعات التي تدعي السوريالية، لكن يجب على هذا الذي يريد أن يكون سورياليًّا، أن يكون دائم الوعي بأن «السوريالية لا تعتزم صياغة قصائد بقدر ما تعتزم تحويل الناس إلى قصائد حيّة» كما نبّه أوكتافيو باث. السوريالية ليست تقنية فنية أو شعرية ولا حتى شعارًا ثوريًّا حتى يستبدل بها الكاتب تقنية أخرى، إنها نزوع يشترط وجوده مجابهة متجددة مع كل ما يتجدد من أشكال اضطهاد ونظرة شرسة لإزالة هذا الاضطهاد.

السوريالية جعلتني أدرك أن الفكرة الصحيحة تكمن في الغلط النحوي

● منذ البداية اخترت أن تكون شاعرًا سورياليًّا عن إصرار ووعي مسبق؛ لأنك كنت تبحث عن التغيير والثورة على كل قيود الفكر، على الرغم من النقد الذي طال هذا الاتجاه، فما الإمكانات التي أتاحتها لك السوريالية في مقاربة الواقع وتناقضاته على المستوى الأدبي؟

■ لقد أرتني السوريالية أن الطريق إلى التعبير الحر مرسوم في الأعماق بلا دليل.. لقد جعلتني السوريالية أدرك أن الفكرة الصحيحة، غالبًا ما تكمن في الغلط النحوي وفي اللحن. فأخذت أحب كلّ ما هو ركيك وكل خلل وزني؛ لأن فيه فقط يكمن الشعر، دربة الشاعر في إسفلت اللغة وليس في ميزان الذهب… لقد مكنتني من أن أكون صوتَ طباعي أنا وليسَ عقِيرةَ طباعهم هم. لم أقرأ التراث العربي فقط كفكر ولا كشعر، وإنما كمعجم ألفاظ، أختار منه كلمات تسحرني فأبذرها في حقول دلالية جديدة؛ لذا ألقيتُ بالحلاج، المتنبي، الجرجاني… في بالوعة بحمام قرب محطة ليفربول في لندن- كان ذلك في مطلع سبعينيات القرن الماضي، حين تجلّى لي الروح السوريالي لكي أدرك ماذا يعني أن «عصفورًا عندما يصاب برصاصة يسقط على الأرض ولا يصعد إلى السماء»، وأن العلمانية هي أن يحق لي ألا أكون متديّنًا…. آه، كم أكره شعراء يدعون التصوف لا هدف لهم سوى الاتحاد مع شبح، يتلاعبون معه بالاستعارات بمكر ومع هذا ليس بدهاء، بينما الشاعر الهارب منهم يطلقها في هواء الصفحة الطليق لكي تتجول بحرية لا أن تقيّد برموز عبادة الماضي. لقد أوضحت السوريالية أن الشاعر ليس عليه واجبات وإنما له حقوق… لا يملأ شاغرًا ثقافيًّا وليس له مكمن اجتماعي، لا يخشى عواقب جسارته وسبّ الأوضاع… لا يبتغي تغيير الحياة التي هي تتشقلب من سوء إلى أسوأ… وإنما أنْ ينفي بتواتر حيوات يومية تسلطية: الشاعر العظيم يحررك من سيادته. السوريالية جعلتني أدرك أن الفعل الشعري هو، قبل كل شيء فعل التذاذ: اغتصاب اللغة.

● كانت علاقتك الأولى بالكتابة الأدبية عبر المجلات التي حرصت على إصدارها في فرنسا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو»، والترجمات التي قمت بها لإغناء الساحة الأدبية العربية، فهل المجلات كانت نافذتك للتحرر؟

● كانت علاقتك الأولى بالكتابة الأدبية عبر المجلات التي حرصت على إصدارها في فرنسا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو»، والترجمات التي قمت بها لإغناء الساحة الأدبية العربية، فهل المجلات كانت نافذتك للتحرر؟

■ أصدرت مجلات عديدة بالعربية والإنجليزية والفرنسية لكي أعثر على أصدقاء، ومع هذا لم أعثر على الصديق العربي المريح للذهن. فلمجلاتي الصادرة بالعربية أصدقاء بين قوسين لا هم لهم سوى انتحال موضوعاتها، وهناك حتى هذه اللحظة من يستغل التعتيم على كتبي ونشاطاتي وترجماتي. نعم إصدار مجلة كان أسلوبًا تميزت أنا به… كنت أحب أن يشاركني الآخر ما أعرفه، أسلوب يشبه ما يسمى المشاركة في تويتر. فالمجلات كانت توزع مجانًا في حالات كثيرة. كما كان أسلوبًا يشجع الآخرين على أن يأخذوا مصيرهم الأدبي بأيديهم. أردت من كل هذه المجلات أن أكشف عن أسلوب فردي يسمح للضمير بالتعبير من دون تنازلات.

● وهل ساهمت المجلات التي أصدرتها، وتحديدًا مجلة «آرابوتيكا» Arapoetica في «إطلاق القصيدة العربية الحديثة في فضاء العالمية وتخليصها من الانغلاق الذي تعانيه داخل لغاتها المحلية» كما سبق وأعلنت في افتتاحية العدد الأول منها؟

■ أردت أن تكون القصيدة العربية الحديثة حاضرة بذاتها هي وليس بصفتها شعارًا سياسيًّا، أن تقدم نفسها جزءًا من تجربة شعرية عالمية، لا سفير بقعة جغرافية.. لا أدري إذا نجحت في ذلك أو لا. المهم أن المحاولة بذاتها فعل شعري يستحق الإشادة.

الخروج على قانون التفعيلة

● اهتممت بقصيدة النثر، وحرصت على التنظير لها وتوضيح مفاهيمها وترجمة نماذج متقدمة منها، وتصويب بعض الأخطاء الشائعة عنها في العالم العربي، حتى أصبحت من خيرة كتابها، بشهادة العديد من المتخصصين، وأصدرت «ديوان إلى الأبد: قصيدة النثر/ أنطولوجيا عالمية» تضم ما يقارب 420 قصيدة نثر نموذجية لـ 117 شاعرًا، ترجمتها مع أصدقاء من لغاتها الأصلية، فهل ما زلت صارمًا في تحديدك لها حتى اليوم، مع العلم أن قصيدة النثر في العالم تجاوزت توصيفات مثل «الكتلة النثرية» و«اللاغرضية» و«الكثافة»، لصالح حرية أوسع للقصيدة؟

■ منذ أن اكتملت معرفتي بقوانين قصيدة النثر، تركز هدفي في إعداد أنطولوجيا شاملة لقصيدة النثر نموذجًا وتنظيرًا. اللافت في هذا العمل الذي بدأت فيه منذ العدد الأول من مجلة «فراديس»، هو الحضور العربي في هذه التجربة، وهنا أصبح العمل شاقًّا؛ إذ كان عليَّ أن أختار قصائد نثر ضائعة بين ما يسمى قصيدة نثر عربية، التي هي قصيدة شعر حر لا أكثر ولا أقل. أردت أن يلبي كل نص اخترته مميزات قصيدة النثر كجنس أدبي جديد. إن التحرر الحقيقي الذي كان يجب على القصيدة العربية الحديثة أن تحدثه هو التخلص كليًّا من قانون الشعر الكلاسيكي ألا وهو التفعيلة، أي التخلص من إيقاع القصيدة الكلاسيكية الوزني؛ إذ لا تجديد حقيقيًّا في الشعر العربي إلا بالخروج كليًّا على قانون التفعيلة، وإلا سيبقى هذا الشعر متحررًا شكليًّا فحسب وليس جوهريًّا.

والماغوط بإيقاعاته المعاكسة للإيقاع الوزني الثابت، كان أول من مهد الطريق إلى شعر حر سُمّي خطأ قصيدة نثر. وهنا يجب ألّا ننسى أن الماغوط عندما نشر محاولاته الأولى، لم يسمها قصائد نثر، وإنما سميت فيما بعد، أي عندما انتحل أدونيس عرضًا نقديًّا لكتاب سوزان برنارد نشرته مجلة أراغون «الأخبار الأدبية»، وكتب مقالته «قصيدة النثر» من دون أن يفهم حقًّا المقصود الفرنسي لكلمة Poème en prose «قصيدة مادتها نثر»، أي لا علاقة لها بأي إيقاع وزني. يجب ألا ننسى أن قصيدة النثر الفرنسية لم تأتِ ضد الشعر الكلاسيكي ولا ضد الشعر الحر ولا هي امتداد لهما، وإنما هي جنس أدبي له مميزاته وقوانينه يمكن أن يكتبها سيد الوزن مالارميه أو سيد الشعر الحر بيير ريفيردي أو الروائي تورغينييف.

والماغوط بإيقاعاته المعاكسة للإيقاع الوزني الثابت، كان أول من مهد الطريق إلى شعر حر سُمّي خطأ قصيدة نثر. وهنا يجب ألّا ننسى أن الماغوط عندما نشر محاولاته الأولى، لم يسمها قصائد نثر، وإنما سميت فيما بعد، أي عندما انتحل أدونيس عرضًا نقديًّا لكتاب سوزان برنارد نشرته مجلة أراغون «الأخبار الأدبية»، وكتب مقالته «قصيدة النثر» من دون أن يفهم حقًّا المقصود الفرنسي لكلمة Poème en prose «قصيدة مادتها نثر»، أي لا علاقة لها بأي إيقاع وزني. يجب ألا ننسى أن قصيدة النثر الفرنسية لم تأتِ ضد الشعر الكلاسيكي ولا ضد الشعر الحر ولا هي امتداد لهما، وإنما هي جنس أدبي له مميزاته وقوانينه يمكن أن يكتبها سيد الوزن مالارميه أو سيد الشعر الحر بيير ريفيردي أو الروائي تورغينييف.

بينما ما يسمى قصيدة النثر العربية هي رد فعل ضد الشعر الخاضع لوزن التفعيلة، وتحتاج إلى نقاد يعيدون الاعتبار إليها على أنها شعر حر بالمعنى العالمي للكلمة، أي شعر غير خاضع لإيقاع التفعيلة وإنما لإيقاع الشاعر حيث اللعب بالتفاعيل كما يحسه هو. كما أن سوء فهم شكل قصيدة النثر العالمية نراه في العالم العربي إلى اليوم؛ إذ ما زلنا نرى نقادًا عندما تطلب منهم لماذا سميت هذه القصائد قصائد نثر، يقولون لك لأنها غير موزونة… ولا يقولون لك بكل بساطة لأنها حرة،

لأنها توخّت نَفَس الشاعر إيقاعًا! إن هذا الذي يريد أن يتحرر من قانون ما، عليه أن يعرف أولًا القانون المرعي، ثم يكسره على نحو يجعلنا معه نفهم لماذا هذا الكسر ضروري وأين يجب أن يتم. للشعر حريته؛ قانونه. ولا سبيل إلى سدرة هذه الحرية إلا بالمرور من خلال قانونه. أردتُ أنْ أقدم كتابًا لفائدة القراء العرب وانتشالهم من وحل الخلط والتشويش، عن جنس أدبي وفق شروطه هو، وليس كتابًا يُخلَط فيه الحابل بالنابل.

علاقتي بأنسي الحاج كانت شعرية نقية

● شكلت مع الشاعر اللبناني الراحل أنسي الحاج ثنائيًّا جميلًا ورائدًا في قصيدة النثر لدرجة أنك أفردت له دراسة بعنوان «أنسي الحاج من قصيدة النثر إلى شقائق النثر»، فإلى أي حد كان تأثيره فيك شاعرًا وناقدًا؟ وهل هناك شعراء ونقاد عرب مثلًا كان لهم التأثير نفسه فيك؟

■ لو سألت أنسي الحاج هذا السؤال لأجابك: يكذب، فهو (يقصد أنا) ليس متأثرًا على الإطلاق بأي شاعر عربي ولا حتى بي (يقصد نفسه). علاقتنا كانت فعلًا شعرية، نقية. كتب، قبل أن يراني، عن ديواني الأول في صحيفة «النهار». وحين التقيته شعرنا معًا أن علاقة طويلة تمتد أمامنا؛ علاقة الند للند وكل واحد منا كان يشعر الشعور نفسه بأن «صداقة حقيقية تشبه ثمرة بدأت تنمو بيننا ببطء» (أرسطو). نلتقي، تقريبًا، كلَّ يوم، أو بالأحرى كل ليلة، أي عندما ينتهي من عمله في «النهار العربي والدولي»، فنتقاسم رغيف الوقت ليلًا تحت أضواء المصابيح وتباشير الفجر، نثرثر أفكارًا في شتى الأمور، نتبادل الآراء في هذا الشخص أو ذاك الموضوع. وعندما نفترق على أمل أن نلتقي غدًا، كان كل منا يشعر بأنه تقدّم خطوةً في أعماق صداقة واضحة الأهداف: «لا تمشِ ورائي، فقد لا أقود؛ لا تمشِ أمامي، فقد لا أتبع. امشِ فقط بجانبي وكنْ صديقًا» (ألبير كامو)! ذلك هو ألف صداقة الحاج وباؤها. كنا نلتقي مساء كل يوم تقريبًا نتحدث، نلتقي بعض الأصدقاء السورياليين الفرنسيين، نقضي الليلة حتى الثانية صباحًا بالثرثرة وتذوق بعض الأطباق المتوسطة الأسعار.

كان الشعر ملاكنا الحارس، وكانت باريس مدينتنا التي كنا نأمل منها ثورة انقلابية. لكن كل ما كان هناك هو ضجيج وشعارات. لم أعرف شاعرًا عربيًّا واحدًا أستطيع أن أثق به كما كنت أثق بأنسي الحاج. والمدهش بقيت الثقة بيننا متبادلة بشكل سليم. كان كلُّ لقاء معه ينتهي فعلًا، لا أقصد بقطيعة أو بحادث، وإنما أقصد: يتمّ، يقطع مداه، ويُنجَز… ذلك لأنه على الصداقة، أن تتجنب التكرار، أن تكون دومًا للمرة الأولى… غدًا أو بعد غد سيكون لقاء آخر، جديدًا وكأننا نلتقي «أول مرة»، حتى المضمون يتغيّر ويأخذ شكلًا جديدًا، والصمت يحفر صمتًا آخر. هكذا يجري النهر نحو أعاليه. فالصديق الحقيقي لا تختاره، واللقاء به ليس مسألة مصادفة أو إعجاب، وإنما مسألة جوهرية تتعلق بمصيرك. إنه مكتوب عليك. لم تكن صداقة أنسي الحاج كتلك التي نتعلمها في المدرسة بوعظٍ جافّ، وإنما كانت الإحساس بتصبّب العرَق وكأن يدًا تنتشلك من غرقٍ ما! كل الطرق التي قررتُ أن أسلكها في مطلع تجربتي، كانت تؤدي إلى صداقته. لا يمكن لتجربة شعرية أن تكتمل من دون أن تعيش صداقة عميقة مع ندٍّ لك أو مع رائد. وكان أنسي الحاج الاثنين معًا. إن موته صدمة كبيرة لا أزال أحمل آثارها إلى اليوم، ناهيك أنه الشاعر الذي كان فعلًا يحث على منح الشعر فرصة.

● وما رأيك في أدونيس؟

■ إنه شاعر عربي بامتياز. سلطة.

● وصفك الشاعر اللبناني الكبير عباس بيضون بالمؤسسة، نظرًا لما أنجزته وتبنيته من مشروعات شعرية وثقافية، فإلى أي حد أنصفك الشاعر بيضون؟

■ عباس بيضون شاعر صديق كان أفضل من كتب عن الأنطولوجيا. كما أنه أفضل من استطاع أن يكتب قصيدة نثر بالمفهوم الحقيقي للكلمة. عباس يرى في كل ما أنشره من أنطولوجيات جزءًا من مشروع ضخم يحتاج إلى مؤسسة لإنجازه. في الحقيقة، إنه يرى في كل نشاط أقوم به فعل تأسيس؛ الجانب التخريبي لثوابت ما نقرأ. عباس شاعر جيد وهذا هو المهم.

● كيف ترى علاقة المثقفين العراقيين فيما بينهم، ومن خلال علاقتك أنت ببعضهم، سواء من الذين جمعتك مشروعات معهم، أو تجمعك معهم حساسية شعرية أو اهتمامات مشتركة؟

● كيف ترى علاقة المثقفين العراقيين فيما بينهم، ومن خلال علاقتك أنت ببعضهم، سواء من الذين جمعتك مشروعات معهم، أو تجمعك معهم حساسية شعرية أو اهتمامات مشتركة؟

■ أنا جمعتهم معي في مشروعات عديدة أعطتهم ثقلًا راحوا يضربون به الآخرين. كنت أتصور بإسقاط نظام صدام، سيظهر عراق آخر جديد واع، لكن للأسف اكتشفت أن العراق لا يمتلك فعلًا مثقفين نقديين حقيقيين، وإنما مثقفون تحركهم نوازع طائفية، كانت مختفية تحت تسميات سياسية مقنّعة، كالشيوعية. وهذا شيء مؤسف؛ لأنهما كليهما خسر: الشيعي والسني. فبدل أن يحركهما مشروع ثقافي صاف، راحت علاقة مريضة، طائفية من كل جانب، تنسجهم عقبة بوجه أية محاولة لحياة حرة. لا حل لهما سوى أن يبصق كلاهما على هويتهما والتخلص من مسارها الماضوي.

● يقول عنك الناقد علي حسن الفواز: إنك «تملك عدّة الشاعر المغامر، وغواية الباحث عن اللذة»، وهذه النزعة برأيه تجعلك أكثر استعدادًا للذهاب بعيدًا باتجاه الجسد واللغة، باتجاه أن تكون الكتابة لعبة في الكشف أو التعرية أو المواجهة الفادحة، فإلى أي حد ترى أن هذه القراءة صائبة في تجربتك الشعرية؟

■ لا أدري إذا كنت حقًّا أمتلك هذه القدرة. شكرًا يا صديقي. عليَّ أن أقرأ أعمالي كلها لكي أرى إذا كانت صائبة.

الشعر الكوني عزلة في كل لحظة

● تحتفي المملكة العربية السعودية هذا العام بالشعر العربي، حيث أطلقت على هذا العام «عام الشعر العربي»، لإعادة الاعتبار لهذا المكون الرئيس في الثقافة العربية، الذي رافق الروح العربية، فما رأيك في المشهد الشعري العربي اليوم؟ وهل يمر فعلًا بأزمة عميقة على مستوى العناصر الشكلية أو التجربة الوجودية؟

■ ليفرح الشعراء الذين فاتهم الشعر. هذا هو يومهم: زفاف الكلمات. إنهم يتنافسون من أجل المشاركة في مهرجان عام الشعر العربي، لكن لا مكان لهم في «أبدية الشعر» حيث لا جوائز ولا هدايا ولا يحزنون. الدولة من حقها إقامة مهرجانات، احتفالات بمكونها الثقافي والشعر العربي جزء من تراثها. الشعر الكوني ليس وسيلة للاحتفال بأي شيء، بقدر ما هو احتفال، عزلة، في كل لحظة.

● وإلى أين تتجه قاطرة الشعر العربي المعاصر في هذا الزمن الذي أصبح فيه الأدب أقل أهمية بالنسبة إلى القراء، في مقابل اهتمام مبالغ فيه بالرواية على مستوى النشر والتوزيع والجوائز والنقد والدراسة؟ وهل ما زال الشعر ديوان العرب أم إننا نعيش حنينًا إلى ماض ولى ولن يعود؟

■ ويا ترى هل انتهى الماضي حتى يكون لنا حنين لما مضى؟ الماضي يعيش معنا ليلَ نهارَ، إنه متغلغل في كل فعل، قصيدة، رواية، مهرجان… الثقافة العربية تنمو ذاتيًّا إلى الوراء. أزمة الشعر العربي هو أنه بلا أزمة. الشعر ديوان لا أحد!

● الملحوظ في العقدين الأخيرين عودة كثير من الشعراء، ومن ضمنهم شعراء شباب، إلى الشكل التقليدي للقصيدة العربية، حيث هناك من يعود إلى العمود الشعري، وبعضهم الآخر يمزج العمود بقصيدة التفعيلة، أو يزاوج بين العمود والتفعيلة والنثر كما فعل أدونيس، وقد ساهم في ذلك ظهور مسابقات شعرية في القنوات التلفزيونية العربية تمجد القديم، فهل هذا التوجه يعود برأيك إلى وهن الشكلين التفعيلي والنثري؟

■ أولًا، الشعراء العرب لم يتغيروا فعلًا. هم كما هم. ربما كانوا قد ظهروا على أنهم يتغيرون، ربما على صعيد الشكل أو التصورات بأنهم يحدثون ثورة شعرية بمجرد أنهم يزاوجون علة بعلة. لكن الروح كما هي كلاسيكية، وتناول الموضوع لا يزال كما هو. فمثلما يلجأ المجتمع إلى الأسطورة حين تشتد حدة النزاعات الاجتماعية، يلجأ الشاعر العربي إلى الرمز ليبرر وجوده في عكاظ عام. الشاعر العربي دائمًا في ارتداد إلى الخلف عائدًا إلى حقيقته التي كان يخفيها وراء ادعاءات التجديد، السطحي دائمًا. إذ ما إن تنتصر الردة الدينية حتى يصير الشاعر العربي بوقًا لكل ما يحمل الشرق من تحاسد وضغينة ضد الآخر الغرب. هكذا يتهاون بالتاريخ بقدر ما التاريخ يهينه ويلفظه. نريد شعراء يتنحون جانبًا فيكتبون نصوصًا تلهم الصحراء فيفتح القذى العيون.

فكرُ الآخر تحول إلى وخزٍ لضمير الأنا الجمعي

● سبق لك أن أعلنت أن «98% مما يترجم، يجب أن يرمى في أقرب مزبلة بسبب الأغلاط المشينة وانعدام فهم النص المترجم، ناهيك عن أن معظم مشروعات الترجمة التي انهالت علينا في السنوات الأخيرة، هي مشروعات مشهدية هدفها الادعاء وليس رغبة في التثقيف الحقيقي الذي قد يهدد الأوضاع السائدة، فهل هذا الأمر يسري على الترجمات التي تشرف عليها مؤسسات عربية تعنى بالترجمة وتراهن على العدد أكثر من النوع؟

● سبق لك أن أعلنت أن «98% مما يترجم، يجب أن يرمى في أقرب مزبلة بسبب الأغلاط المشينة وانعدام فهم النص المترجم، ناهيك عن أن معظم مشروعات الترجمة التي انهالت علينا في السنوات الأخيرة، هي مشروعات مشهدية هدفها الادعاء وليس رغبة في التثقيف الحقيقي الذي قد يهدد الأوضاع السائدة، فهل هذا الأمر يسري على الترجمات التي تشرف عليها مؤسسات عربية تعنى بالترجمة وتراهن على العدد أكثر من النوع؟

■ أعتقد أنه ليس هناك جريمة ذهنية مثل الجريمة التي تتم عبر التراجم العربية السيئة لأدب الآخر، فلهذه الترجمة حصة كبيرة في تدني الوعي العربي العام وتعميق كراهية الذات العربية للآخر. فالقارئ الذي يجهل لغات أجنبية ولديه رغبة في الاطلاع على ما يُكتب خارج حدود اللغة العربية، سرعان ما يكوّن أفكارًا خاطئة، ستَتَصَلّد في إدراكه عن هذا الآخر: وهكذا تعود مصطلحات الآخر الفكرية ألغازًا في ذهن هذا القارئ وألفاظًا مشوشة لا تساعده على الانفتاح وإضافة أفكار جديدة إلى ترسانته، ترسانة الآخر، الثقافية. وإنما، على العكس، تُعمّق فيه الانغلاقَ على المصطلح الاتباعي، تراثه؛ لأنه يفهمه وليس له سلاح فكري آخر سواه.

وهنا يكمن بعض الجواب لـ «لماذا» تحول فكرُ الآخر الأجنبي إلى بعبع ووخزٍ لضمير الأنا الجمعي. أما القارئ المطلع على الأدب الأجنبي من كثب في اللغة الأصلية، فقلما تجده يقوى على استتمام نصف صفحة من هذه الكتب المُترجّمة إلى العربية. هذا النوع من الترجمة/ الترجيم هو السائد، ولأسباب عديدة… منها: انعدام مجلة تتناول كل كتاب مترجم لتكشف عن الأغلاط المنتشرة في هذا الكتاب، تساهل دور النشر مع أي كتاب مترجم يصلها، فهي تنشره دون أي تدقيق… حد أن إحداها نشرت ترجمة حول الإسلام من الفرنسية بدل أن يضع المترجم الشواهد القرآنية من القرآن، تَرجَمَها من الفرنسية إلى العربية، العلاقات العامة المستشرية في بعض الصحف والملاحق الثقافية حيث لا يقرأ القارئ قراءة نقدية وشرحية للكتاب المترجم، وإنما عبارات مدح أو ردح دون الإتيان بالشواهد على ما يقول. فهناك، مثلًا، كتاب نقدي حول الشعر مترجم من الفرنسية كتبت عنه عشرات المقالات المدحية، على الرغم من أنه نموذج صارخ للترجمة السيئة والمغلوطة.

● وما مشروعاتك المقبلة، لو أمكن، على مستوى الترجمة والكتابة الشعرية؟

■ أن أنام نهارًا وأستيقظ ليلًا.

يقيم بها إلى الآن، وأسس فيها منذ سبعينيات القرن الماضي مجموعة من المجلات السوريالية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو» في السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن يكتب قصائد نثر مغايرة، متحررة من كل قيود الماضي والتراث، ومتمردة على السياق والمسكوت عنه، وهو ما جعل شعره أكثر إنسانية وحميمية، وأقرب إلى الاعتراف والبوح.

يقيم بها إلى الآن، وأسس فيها منذ سبعينيات القرن الماضي مجموعة من المجلات السوريالية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وعلى رأسها مجلة «الرغبة الإباحية»، و«النقطة»، و«فراديس» و«إن توتو» في السنوات الأخيرة، وذلك قبل أن يكتب قصائد نثر مغايرة، متحررة من كل قيود الماضي والتراث، ومتمردة على السياق والمسكوت عنه، وهو ما جعل شعره أكثر إنسانية وحميمية، وأقرب إلى الاعتراف والبوح.

●

● والماغوط بإيقاعاته المعاكسة للإيقاع الوزني الثابت، كان أول من مهد الطريق إلى شعر حر سُمّي خطأ قصيدة نثر. وهنا يجب ألّا ننسى أن الماغوط عندما نشر محاولاته الأولى، لم يسمها قصائد نثر، وإنما سميت فيما بعد، أي عندما انتحل أدونيس عرضًا نقديًّا لكتاب سوزان برنارد نشرته مجلة أراغون «الأخبار الأدبية»، وكتب مقالته «قصيدة النثر» من دون أن يفهم حقًّا المقصود الفرنسي لكلمة Poème en prose «قصيدة مادتها نثر»، أي لا علاقة لها بأي إيقاع وزني. يجب ألا ننسى أن قصيدة النثر الفرنسية لم تأتِ ضد الشعر الكلاسيكي ولا ضد الشعر الحر ولا هي امتداد لهما، وإنما هي جنس أدبي له مميزاته وقوانينه يمكن أن يكتبها سيد الوزن مالارميه أو سيد الشعر الحر بيير ريفيردي أو الروائي تورغينييف.

والماغوط بإيقاعاته المعاكسة للإيقاع الوزني الثابت، كان أول من مهد الطريق إلى شعر حر سُمّي خطأ قصيدة نثر. وهنا يجب ألّا ننسى أن الماغوط عندما نشر محاولاته الأولى، لم يسمها قصائد نثر، وإنما سميت فيما بعد، أي عندما انتحل أدونيس عرضًا نقديًّا لكتاب سوزان برنارد نشرته مجلة أراغون «الأخبار الأدبية»، وكتب مقالته «قصيدة النثر» من دون أن يفهم حقًّا المقصود الفرنسي لكلمة Poème en prose «قصيدة مادتها نثر»، أي لا علاقة لها بأي إيقاع وزني. يجب ألا ننسى أن قصيدة النثر الفرنسية لم تأتِ ضد الشعر الكلاسيكي ولا ضد الشعر الحر ولا هي امتداد لهما، وإنما هي جنس أدبي له مميزاته وقوانينه يمكن أن يكتبها سيد الوزن مالارميه أو سيد الشعر الحر بيير ريفيردي أو الروائي تورغينييف. ●

● ●

●

0 تعليق