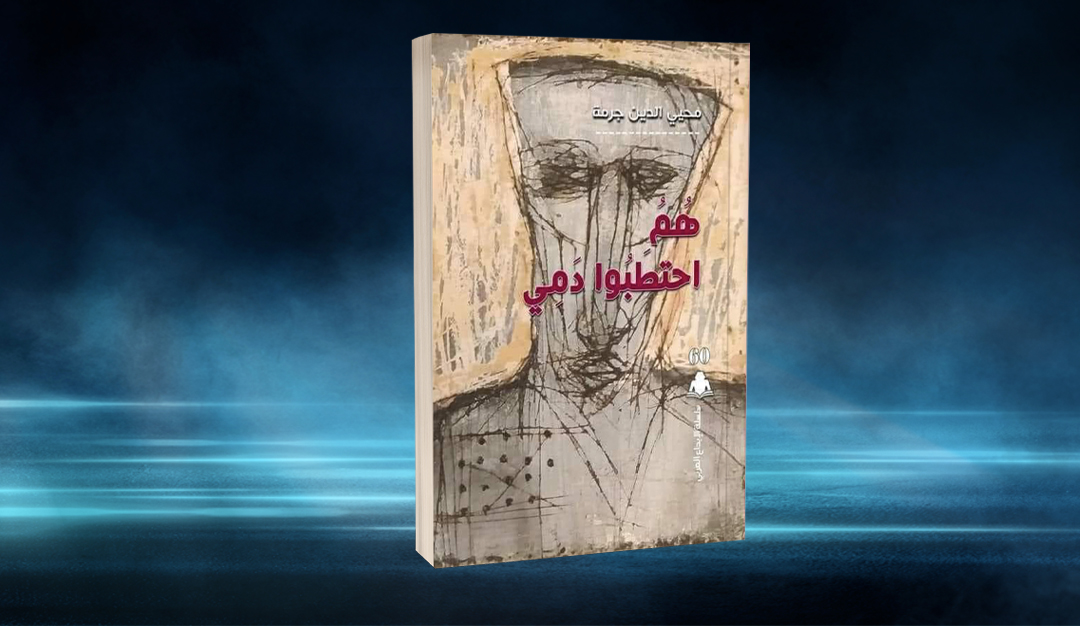

صدر ديوان «هم احتطبوا دمي» للشاعر اليمني محيي الدين جرمة، (الهيئة العامة للكتاب في القاهرة)، والشاعر يعد واحدًا من الأصوات الشعرية الفاعلة في تشكيل المشهد الشعري التسعيني في اليمن. وهذا الديوان هو إصداره الثالث بعد ديوانيه: «غيمة جرحتْ ماءها»، و«حافلة تعمل بالدخان والأغاني الرديئة». قامت الرؤية الشعرية في هذا الديوان علىقامأقأ ديناميكية تفكيكية لذهنية الزهو المستندة إلى القيم الحضارية في ثقافة الآثار الوطنية، وهو الاستناد الذي ترتب عليه انفصام في الهوية الجمعية بين شكلين من أشكال الحياة: الأول، فكرة ذهنية منسوجة بهذه الثقافة. والثاني، واقعي بتفاصيله المناقضة لبريق هذه الفكرة.

تحولات الزهو

كانت العتبة الأولى -في الاشتغال على هذه الرؤية الشعرية- هي تصدير العمل بعبارة منسوبة لامرئ القيس: «دمون دمون.. إنا معشر يمانون. وإنا لأهلنا وأصدقائنا محبون». ثم بإضاءتها التي لم تجد فيها سوى: «عبارة كتبت بالذهب والماء، أحالها سيل بسهل (مأرب) إلى وعي المؤرخين. وذرتها رياح بأعلى (حضرموت)، إلى خيال الشعوب». وقد أحال هذا التصدير -جملةً وإضاءةً- على مفصل تحول جوهري في الزهو الحضاري، تحوله من حيوية حضوره إلى ضبابية غيابه؛ ومن واقعية أثره إلى صورتيه: الأثرية الصامتة، والذهنية في الوعي التاريخي والتدويني. وظفت شعرية العمل رمزية (مأرب) التاريخية، ذات الثراء بآثار الحضارة اليمنية؛ فكان المكون الأكثر استثمارًا -من مكونات هذه الرمزية- هو (الحجارة)؛ لتواؤمه مع الغاية التفكيكية التي -من خلالها- ألقت الرؤية الشعرية الضوء على خواء هذا المكون الرمزي من ذكرياته: «الحجارة غيم الزمان/ لا ذكريات لها».

محيي الدين جرمة

تضمنت هذه الإشارة الشعرية المكثفة استكناهًا لصفرية الذكريات ذات الطابع المحتفظ بحيويته الإيجابية، في متوالية الحقب التاريخية: «ذكريات الحجارة صمت/ وأعمدة من رخام الفضاء». وتتخذ الرؤية الشعرية من متغيرات الواقع اليمني -المنعكسة في حال الفقر والجوع- مواضع لاشتغالها التفكيكي لهوية جمعية غير مأهولة بإيجابية الفعل المعاصر؛ فكانت الحاجة الماسة إلى القوت المنعدم صورةً عامةً لهذه الحال: «لا قوت لي». ثم صورة القلة في القوت، التي استوعبتها رمزية الخبز: «لا خبز يكفي».

ويفضي استكناه الرؤية الشعرية لهذه الحال البائسة، إلى توصيف عواملها المختزلة فيمن يستحوذون على كل شيء؛ إذ لم تكن سرقة الخبز والضوء إلا إحالةً رمزيةً على عالم من الاستحواذ: «لا عابرين سوى ثلة/ من خناجر مطوية في الخواص/ عتمة تسرق الخبز والضوء». ويسفر هذا التوصيف عن مسار آخر لتفكيك هذه الإشكالية الانفصامية؛ إذ استدعت الرؤية الشعرية التاريخ، وأخضعته لاشتغالها التفكيكي؛ فتكشفت لها ديمومة متوارثة للعوامل الفاعلة في استمرار هذه الحال البائسة، من خلال الموازنة بين صورتين: تاريخية ومعاصرة، أحالت عليهما وسائل النقل: الجمال قديمًا، والناقلات حديثًا: «أرى النوق تعبر من حضرموت/ إلى آسيا/ بالبخور وبالمر/ والناقلات لأرض الشمال/ محملةً بالمسال/ من الغاز والدمع/ والذهب الأسود المتصاعد».

لقد وقفت هذه الرؤية التفكيكية، على ما تمتلكه الهوية الانفصامية من مقومات الحياة على امتدادها التاريخي: (تجارة قديمة مزدهرة/ وثروة حديثة: غاز، ونفط). ثم أسقطت هذه الصورة الزاهية، على حال الجوع الممتدة في حقب تاريخية متوالية حتى العصر الحديث: «خبزي قليل/ ونفطي كثير/ فقير/ فقير/ فقير».

تظهر هنا إشكالية التناقض بين الحالين: (الفقر/ امتلاك الثروة)، حيث تتفاقم حال الجوع والبؤس، مع تلاشٍ مطرد للثروة؛ وتعزز إشكالية التناقض هذه من الإحالة على عوامل الازدواج بين هاتين الحالين المتناقضتين، بما في هذه المفارقة من تشخيص دقيق لمعضلة الهوية المثقوبة بإدارة فاشلة تمكن المتسلطين من إهدار الثروة، مقابل رفاهية حياتهم القائمة على حرمان المحكومين من خيرات أوطانهم. وهي رؤية ناقدة لهذا الفشل الممتد في تاريخ اليمن، امتدادًا فاعلًا في صيرورة زهوه الحضاري فكرةً وأحجارًا صامتة.

أحجار الشعر وأرغفة الكلام

اشتركت حضارة الكلمة مع حضارة الآثار، من خلال رمزية (الحجارة)؛ اتساقًا مع الحضارة الأثرية، في قول الشاعر: «أنا/ حجر اللغات/ على سجية ما أريد/ وما أرى». وعلى هذا الاتساق في رمزية الحجارة للحضارتين: (حضارة الآثار/ وحضارة الكلمات)، فقد تجاوز الشاعر -بالشعر- المأزق الانفصامي المتجسد في حال الفقر والبؤس؛ من خلال نسجه لعلاقة جديدة بين الشعر وبين الرغيف: «زهر أرغفة على نار/ هي الكلمات». حيث انطوى هذا التجاوز، على شطحة من التسامي الرؤيوي المتعالي على أحوال الواقع الانفصامي ومتغيراته وصوره القاتمة.

اشتغالات الحداثة

في صدارة الاشتغالات الحداثية التي اتسم بها هذا العمل يأتي الاشتغال على شكله الشعري -«شعر التفعيلة»- حيث اشتغل الشاعر على تحديثه من خلال منحى التكثيف -وهو المنحى الذي يغلب عليه ارتباطه بالنص الجديد «قصيدة النثر»- وبه نال العمل ترشيدًا من الغنائية في قصيدة التفعيلة -تلك الغنائية- التي عادةً ما تتوالد نسقًا موسيقيًّا متجانسًا يستقطب ثيمات متجانسة. وقد تمظهر -هذا المنحى- في حشد المعاني، وتكثيف الإحالات في الجملة الشعرية الواحدة؛ من خلال الانتقاء المحسوب للكلمات، وبما يتسق مع أن تكون لكل كلمة طاقتها الشعرية المشعة بمدى دلالي خصب. وهو ما يمكن ربطه بما ورد في تصريح الشاعر لملحق جريدة «أخبار الخليج» الثقافي، حيث أشار إلى أن عمله هذا يمثل تجربةً جديدةً في كتابته لقصيدة تفعيلة متخففة من الغنائية والتشابهات والانثيالات المفرطة.

كما كان لتقنية الرمز حضورها في اشتغالات الحداثة من هذا العمل؛ حيث حضرتْ -إلى مركزية الإحالة برمزية الحجارة- رموز ذات ماهية يمنية خالصة: (أوام، الهدهد، براقش، الوعول)، ومثلها رمزية (شجرة البن). بما في تلك الماهية الجغرافية من رمزية مكانية حازت مدينة (عدن) على نصيب وافر منها: (غولدمور، معبد فيكتوريا، جامع البهرة، بيت رامبو، الصهاريج، صيرة). كذلك هو الأمر في الاستئناس بالرمزية الأدبية والتاريخية، عربيةً: (المعري، القرطبي، ابن مضاء، الماغوط). وعالميةً: (لوركا، ريكور).

وفي سياق ذلك، وردت مصطلحات علمية حديثة، مثل: (السيلكون، نوكيا، فرجار، الجاذبية، رادار). وقد أضفت التجربة الشعرية على هذه المصطلحات طاقةً إيحائيةً، أهلتها إلى التماهي مع النسق الفني المتجانس الذي نسجتْ به نصوص الديوان.

لقد ظهر، في هذا العمل، جهد تجويدي وتحديثي، أنجز الديوان من خلاله رؤيته الشعرية جلية الأبعاد والتموضعات الفاعلة في نجاح التفكيك المسؤول لانفصام الهوية الجمعية، حيث وصلت -هذه الرؤية الشعرية التفكيكية- إلى سبر إشكالية الانفصام وتشخيصها، في نسق من المكاشفة الذكية المخاتلة للعوامل التاريخية والمعاصرة، تلك العوامل الكامنة وراء ديمومة هذه المعضلة. وهي مكاشفة مأهولة بمعطيات استلهام لوصفات الدواء بعد تشخيص الداء.

0 تعليق