صلاح بوسريف

كَانتِ اللُّغَةُ، دائِمًا، هي ما يُواجِهُ الشَّاعِرَ، ويَقِفُ في طَريقِه. وإذا كان الشُّعراء، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، هُم «أُمراء الكلام»، بالمعنَى الذي يجعل الشَّاعِرَ يتصرّفُ في اللُّغَة، ويَفْعَلُ بها ما يَشَاء، بعكس غيره مِمَّن يكتبون، في غير الشِّعر، فقد بَقِيَتِ اللُّغَة، بمنزلة الحَجَر الثَّقِيل الذي يعوق حُرِّية الشَّاعِر، ويضعُه في مواجَهَة ماضيها، من جهة، فاللُّغَة لَها تاريخُها، ولَها ذَاكِراتُها التي تعودُ إلى قُرونٍ مضَتْ، بمعنَى أنَّ اللُّغَةَ مُحَمَّلَة بألْسِنَة الأسْلاف، ما يَفْرِضُ على الشَّاعِر أن يَخْرُج من ماضيهم هذا، أو يعرف، كيفَ ينزاحُ عنه، أو يعمل على توسيعِه، والابْتِداع فيه، من داخله. ومن جهةٍ أخرى، الشَّاعِرُ، مهما كانت طبيعَة الزَّمَن الذي يَنْتَمِي إليه، فهو مُجْبَرٌ على التَّفرُّدِ، والتَّمَيُّز، وإضافَة حَجَرٍ آخَر إلى صَرْح الشِّعْرِ هذا، حتَّى لا يكون مُجرَّدَ مُقَلِّدٍ، تابِعٍ، يَذْهَبُ إلى المَكْرُور من كلامِ أسْلافِه، أو يكون، بالأحْرَى، عالَةً عليهم.

اللُّغَة، بهذا المعنى، هي المحَكّ، أو هي الأرْض التي يَخْتَبِر فيها الشَّاعِر قُدْرَتَه على الحَرْث في مساحاتٍ غير مَحْرُوثَةٍ، أوْ لَم يَسْبِق أن جرَى حَرْثُها من قبل.

***

حين أكْتَفِي، هُنا، بالحديث عن اللُّغَةِ، فأنا أتحدَّثُ عن الكُلّ الشِّعْرِيّ. أتحدَّثُ عن شِعْرِيّة النَّصّ، عن الأُفُق الجمالي الذي يَفْتَحُهُ، أو يُتِيحُه، هذا النّص، بما فيه من دَوَالّ. فالشِّعْرُ، يتميَّزُ، من حيثُ طَبِيعَتُه، بِتَوْسِيع دَوالّه وتَكْثِيفِها. فإضافَةً إلى دالِّ الإيقاع، هناك دالُّ الخيال، أو الصُّوَر الشِّعرية، وهو ما يحْدُث من خلال المجازاتِ التي يَقْتَرِحُها النَّص على قارِئِه، باعتبارها تركيبًا جديدًا للكلماتِ، وإعادَة بناء للألْفاظِ، وَفْقَ نظامٍ، هو نوع من «الانزياح» عن مألُوف الكلام، وخَرْقٍ له، وخُروج عنه. وهُنا تَبْدُو «إمارة» الشُّعراء، باعتبار ما يبْتَدِعُونَه، في اللُّغَة، باللُّغَة ذاتِها، أي بمفرداتها نفسها، وبنحوها، أيضًا.

***

بقدر ما يَعْنِينا هذا في العَرَبِية، بقدر ما نَجِدُه أحَدَ المُشْتَرَكاتِ في الثَّقافَة الكَوْنِيَة، أو في الوَعْيِ الجَمالِيّ، أو ما كان هربرت ماركوز سَمَّاهُ بـ «الشَّرْط الجَمالِي»، الذي فيه يُحْدِثُ الشَّاعِرُ، بصورة خاصَّة، ما يُمْكِن ترجَمَتُه بـ «التَّبْعِيد». وهو ما كان جَرَى عندنا عَرَبِيًّا، في النِّقاش الذي دار حول «عمود الشِّعْر»، أو الخِصال التي كان بعض الشَّاعِرِيِّين العرب، اعْتَبَرُوها ضرورية لهذا العَمُود، ليستقيم، ويَسِيرَ وَفْقَ خصوصية «القصيدة العربية»، في بنائها، وفي لغتها، بشكل خاصّ. وأقْصِد هُنا، خَصْلَة «المُقاربَة في التَّشْبيه»، أي عدم الإفْراط في تَجْسِير الهُوَّةِ بَيْن المُشَبَّة والمُشَبَّه به، أو تَبْدِيد علاقة التَّشْبيه، وتَصْعِيبِها، بهذا المعنى الذي اقْتَرَحَه ماركوز، هُنا.

***

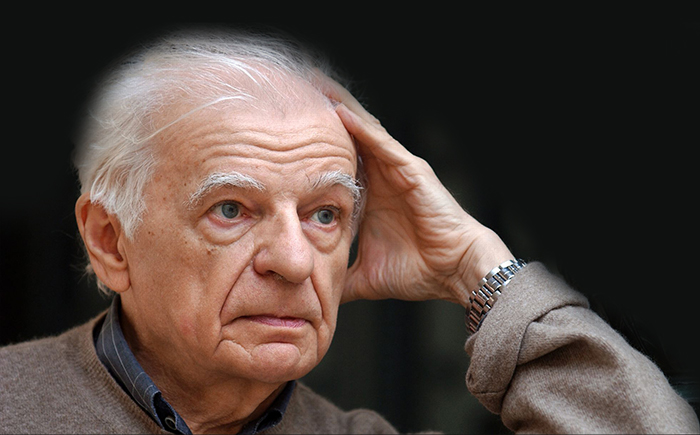

بالنَّظَر في تجربة الشَّاعِر الفرنسي، إيفْ بونفْوَا الذي رحل في يوليو الماضي، فهو كان بين الشُّعراء القَلائِل الذين حَرَصُوا على هذا «التَّقْريبِ»، فهو لَمْ يَكُنْ ينْتَصِر للخيال بإفْراطٍ، أو بنوع من التَّجْسِير الذي يَجِدُ فيه القارئ نفسَه، أما لُغَة شديدة التَّرْكِيب، حتَّى لا أقولَ التَّعْقِيد. وليس مبدأ «تَوْسِيع الأَمْكِنَة والفَضَاءاتِ» الذي نادَى به، إلَّا تَعبيرًا عن الاخْتِيار الجَمالِيّ، وهو اخْتيار لا ينفي شِعْرِية النَّصّ، أو يُقْصيها لِصالِح «البسيط» أو «الواقِعِيّ». فالكلماتُ، كما تتبدَّى عند بونفوا، في تَصَوُّرِه النَّظَريّ، وفي تجربته الشِّعرية، هي أُفُق مفتُوحٌ على اللَّامُتَوَقَّع، أي بِما يَحْدُثُ من تَضافُر وتَنافُر، في الآنِ ذاتِه، والمقصودُ، هُنا، التَّرْكِيب، لا الكلمات في إطارها المُعْجَمِيّ الصِّرْف.

الذين قَرَؤوا بونفوا، أو كَتَبُوا عن تجربتِه، في حُدُود ما قرأتُه، لَمْ يُدْرِكُوا أنَّ بُونفوا، رغم انحيازه للبسيط، أو الظَّاهِر من الأشياء التي تجري في الطبيعة، وفي الواقع، يذهَبُ إلى فَتْحِ الكَلِماتِ على جُرْحِها اللَّانِهائيّ، باعْتِبار اللَّانِهائيّ، هُنا، هو ذَلِك التَّخَلُّق الذي يَحْدُثُ في دلالاتِ الكلماتِ، من دون انْقِطاعٍ. فالدَّلالة، تتشَقَّقُ، وتتوسَّع، وهي بهذا، بقدر ما ترتبِط بالأشياء البسيطة اليومية التي نراها، ونعرفُها، بقدر ما تُضاعِفُ أصْواتَها. فـ«الصَّوْتُ هو الكائِنُ الذي يُمْكِن أنْ يُزْهِرَ، حَتَّى فيما لا يُوجَد». وأنا أُشَدِّدُ على هذه العبارة؛ لأنَّها، تَفْتَح مَعْرِفَتَنا، ووَعْيَنا الشِّعْرِيَّيْن، على هذا المندَسّ، الدَّفِين، والمتخَفِّي، الذي تَنْطَوِي عليه الكَلِماتُ، وهي في وَضْعِها الغُفْل. فـ «الحَسْمُ» عند بونفوا «للكلمات»، لكنه الحَسْم الذي يُصَيِّر «الزَّهْرَةَ الحَقِيقِيَّةَ…اسْتِعارَةً»، أي بالقَدْر الذي تتحرَّر فيه من حُلُمِها، أو تَدْخُل فيه، لكن، بِحُرِّيَة، وانْطِلاق.

***

في أعْمالِه الشِّعْرِيَة، كامِلَةً، ثَمَّةَ صُوَر، أو تَعْبيرات، وتراكِيب، تتكرَّرُ بصورَة لافِتَةٍ. ورُبَّما، يَحرِصُ بونفوا على اسْتِحْضارِها، والتَّذْكِير بِها باستمرار؛ لأنَّها إحْدَى المؤشِّراتِ التي تُمَيِّزُ فَهْمَهُ للشِّعر، أو رؤيَتَه له، من جهة، وطريقة مُمارَسَتِه نَصِّيًّا، في الاشْتِغال على صُوَرِه، و«أصْواتِه»، أو مُوسيقاه، من جهة أخرى. وبين هذه المُؤشِّراتِ، أو التعبيرات «الينابيع الأكْثَر يَقَظَةً»، «النَّبْع الحَيّ أبدًا»، أو «التَّدَفُّق الأبدي»، «الثَّمَرَة اللَّامُنْتَهِيَة».

السِّياقُ النَّصيّ، أو الشِّعْرِي، لهذه التعبيراتِ، يرتبط، بالأفق الدَّلالي الذي يتوخَّى بونفوا فَضْحَه في تجربته. عندَهُ، دائِمًا، هُناك «عَوْدَة» لجَوْهَر مَنْسِيٍّ، أو لِضَرورة يَقَظَةٍ، في لَحْظَة من اللَّحظاتِ، في النَّظَر إلى علاقَة الكَلِمات بعضها ببعض، وهي تتجاوَرُ وتتحاوَر، أو تَتصَادَى، وتتجاوب فيما بينها، ولو بنوع من التَّنافُر، لكنَّها، في النِّهايَة، تُؤَدِّي إلى الإشْراق، أو إلى الخُروج من لَيْلِ المعنَى إلى نهاره. هذا التَّخَفِّي، الذي هو أحد ضَرُوراتِ التَّكَشُّف والظُّهور، أو ما كان كمال أبو دِيب سَمَّاهُ بـ «جدلية الخفاء والتَّجلِّي». يقول بونفوا، في هذا المعنى:

«أسْمَعُ كَلِمَةً، أُدْنِيها مِنْ أُخْرَى،

هذا النَّائِمُ وَهَذِه النَّائِمَةُ يَسْتَيْقِظانِ

فِي نُورِ الشَّمْسِ الخَافِتِ تتلامَسُ أَيْدِيِهما…»

يَدٌ تُصافِحُ أخْرَى، تُعانِقُها، وتَنْفَتِحان، معًا، في مِساحَة هذا التَّكَشُّف المُضيء. التَّلامُسُ الذي يُتِيح للكلماتِ أن تتآلَفَ، تتزاوَجَ، لِتُفْضِي إلى تَكْثِيرِ المعْنَى. فبتوسيع اللَّفْظَة، في علاقَتِها بغيرها من الألْفاظ التي نُزاوِجُها بها، أو معها، فنحنُ نُحْدِثُ في اللُّغَةِ دينامِيَةً، أو حَرَكِيَةَ إبْداعٍ جديدة، وهو ما كُنْتُ سَمَّيْتُه أفُقًا، في شعرية النَّصّ. وبونفوا، حين يضع الشِّعْرَ، في مواجَهَة الواقِع، فهو، في حقيقة الأمْرِ، يَضَعُه في مواجَهَة نفسِه، أي في مواجَهَة وُجُودِه، باعتبار الشِّعٌر، هو وُجُود في قَلْبِ الوُجود، وواقع في قَلْبِ الواقع، وقد كانَ أكَّدَ على هذا المعنى، حين رأَى في الشِّعْر، تَوازُناً في العلاقة بين الإنْسانِ ووُجودِه. من هُنا، نفهَم معنى تأكيدِه على ضرُورة أن «يَبْقَى هذا العالَم»، ويَسْتَمِرّ، أمام ما يَحْدِق به من أخْطارٍ.

***

ما كان يُصَدِّرُ به بونفوا بعض أعمالِه الشِّعرية من مقاطع مأخوذة من نصوص، أو كتابات مسرحية، كان ذا دلالَةٍ، في علاقَتِه بهذا العَمَل كامِلًا. ويبْدُو لي أنَّ بونفوا كان مشغولًا بكتابة «العَمَل الشِّعْرِي» L’oeuvre poétique لا النـّصّ الشِّعري، أو ما نُتَرْجِمُه نحن في العربية بـ «القصيدة».

في تصدير «حَجَر مَكْتُوب»، نقرأ هذه العبارة «أنْتَ تَلْتَقِي الأشْياءَ المَيِّتَةَ، وأنا ألْتَقِي الأشْيَاءَ الوَلِيدَةَ» [حكاية شتاء]. لا يمكن تفادِي القَصْد من وُجود هذه العبارة في عَمَلٍ شِعْرِي مُكرَّسٍ للحَجَر، ليس حَجَر أوس بن حَجَر، الذي تَمَنَّى أن يكون الفَتَى حَجَرًا، حتَّى لا يَخْتَرِقَه المَوْت، أو يَجْرِفَه الغِياب، بل إنَّ الحَجَر، هُنا، هو حَجَر بأثَرٍ، حَجَرٌ يَشِي بالغِيابِ، يَقُولُه، كما يَشِي بالعُبور، فهو أثَرٌ بعد عَيْنٍ، وليس حَجَرًا أصَمّ، ملْمُومًا على أسْرارِه؛ ما يعني، أنَّنا في هذا السِّياق، وفي علاقته بالنصوص التي في العمل، أو المقاطع، بالأحرى، ووَفْقَ التَّصْدِير، الذي هو عَتَبَة نَصَّية، فثمَّة تَخَلُّق، وولادة، وينبوعٌ، لا يَفْتَأ يُجَدِّد الحياةَ، مثلما تَتَجَدَّدُ الشَّمْس، أو كما قال هيراقليط، فيلسوف الصَّيْرُورَة «الشَّمْسُ التي نراها اليوم، ليست هي الشَّمْس نفسُها التي رأيْناها البارِحَة»، وهو المعْنَى نفسُه الذي يُعَبِّر عنه في قولِه الشَّائع «لا يُمْكِنُك أن تَسْبَحَ في [ماءِ] النَّهْر مَرَّتَيْنِ».

***

ثمَّة خَطَرٌ، كما يقول جان ستاروبنسكي، في تأرْجُح الأشياء بين المَوْت والحَياةِ. الخَطَر الذي هو خُروج الحَيّ من المَيِّتِ، فإمَّا بهذا الفِعْل، تَحْدُثُ الوِلادَة، والانْبِثَاق، أو «الخلاص» أو يَحْدُثُ الانْهيار، والتَّلاشِي، أو «الهلاك».

عند بونفوا، في لحظة البرزخ، بين الاثْنَيْن، في هذا المَفْرق الصَّعْبِ والحَرِجِ، تَحْدُث الولادة؛ لأنَّ لَحْظَة الغُروب، ليْسَت انْبثاقًا للِنَّهار الذي كان سائدًا، بل إنَّها إيذانٌ بظُهور الليل، وباخْتِفاء النَّهار، بنوع من التَّعاقُب والتوالِي والتَّبادُل. فَكَما يخرُجُ الليل من النَّهار، يَخْرُجُ النَّهار من الليل، ولا أحد منها يَسْتَبِدُّ بالآخر، ويَجْثم عليه. وهذا هو ما تذهبُ إليه تجربة بونفوا، في رؤيتها الشِّعْرِيَة التي تتأبَّى على المفاهيم، وعلى الحسابات العِلْمِيَة، ذات الطَّابَع الرياضي المنطقي، رغم أنَّه هو رجل علم ورياضياتٍ، بل إنَّ العِلْم والرِّياضياتِ، هُما ما جعلا بونفوا يبتعد من التَّجريد في الشِّعْر؛ لأنَّ الشِّعْر، هو دالٌّ برأْسَيْن، أو بدالَّيْن كُبْرَيَيْن، كما أكَّدْتُ في أكثر من عَمَل، هُما الخيال والإيقاع، لا الإيقاع وَحْدَه، كما ذَهَبَتْ إلى ذلك الشِّعريةُ المعاصِرَة عند هنري ميشونيك، أو مَنْ حَذا حَذْوَه من العرب.

وبونفوا، حين رَفَضَ البَقاء في مُربّع السُّرْيالِيِّين، رغم ما كان لَهُم من تأثيرٍ في المشهد الشِّعري الإنْساني، لاسْتِغْراقِهِم في الخيال، وفي ما عدُّوه «كتابَةً أُوتوماتيكيَّةً»، وحين انْتَقَد ذَهاب جان بول سارتر، إلى الأيديولوجيا، فهو كان حريصًا على بناءِ فَهْمِه الخاص، أو رُؤْيَتِه لعلاقة الشَّاعِر بالكلمات، وعلاقتِه بالواقع، أو بالطبيعة. هذه البساطة في تناوُل الأشياء، وفي النَّظَر إليها، كانت رِهانَه الشِّعريّ والجمالي. فهو لم يكن ضِدَّ الجمال، بل إنَّ رُؤْيَتَه للجمال، هي رؤية تذهبُ إلى البسيط، المُتاح، لكن، بنوع من التَّوْسيع، في علاقة «الوردة» بتحوُّلِها إلى «استعارة»، كما قال في أحد أعماله الشِّعرية. فهل يُمْكِن عدّ جمالية البسيط، هي ما كان يتوخَّاهُ بونفوا في تجربته الشِّعرية والنقدية معًا؟

الكلماتُ، كما تتبدَّى عند بونفوا، هي أُفُق مفتُوحٌ على اللامُتَوَقَّع، أي بِما يَحْدُثُ من تَضافُر وتَنافُر، في الآنِ ذاتِه، والمقصودُ، هُنا، التَّرْكِيب، لا الكلمات في إطارها المُعْجَمِيّ الصِّرْف

بَقِيَ أنْ نَتساءَل، بصدد علاقةِ بونفوا، بالتَّشْكيل، والمسرح، والنَّحْث، والحِجارة التي كانتْ تَسْتَهْوِيه، بما تنطوِي عليه من أسْرار، وأيضًا الفلسفة والفكر، وغيرها مما له علاقة بحقول الجمال، بصورةٍ خاصَّةٍ.

يبْدُو لِي، أنَّ انْتِصارَ بونفوا لِشِعْرية النَّص، ولِوَعْيِه الجماليّ، يأتي في سياق التأسيس لِجمالِيَّة البَسِيط لا المُعَقَّد، فهو كان مُجْبَرًا، في معرفتِه، وفي تكوينه، على أن يَحْتَمِيَ بهذه الفُنون والمعارف، لِيُعَضِّدَ بِها هذه الجمالية، أو الحِس الجمالِيّ الذي ذَهَبَ إليه، أو بدا له هو الأفُق المُمْكِن لِشِعْرِية البِسيط، الذي ليس، هو بالضَّرُورَة المُبْتَذَل.

ومهما يَكُن، فتجربة بونفوا، في علاقته باللُّغَة، وبهذا المزج الخِيمْيائِيّ الذي اخْتارَ أن يُحْدِثَ به زواج الكلمات، هي علاقَةٌ، سَعَى من خلالِها إلى تنويع الدَّلالَة، من جهة، وسَعَى، من جهة ثانيةٍ، إلى توظيف المجاز، لكن، بالبقاءِ في السياقِ الجمالِي الذي ابْتَدَعَه، ومن خلالِه، كَتَب أشعارَهُ، وجعلها قابِلَةً لأنْ تكون بمثابةِ الجِسْر الذي يربط بين ضَفَّتَيْنِ، ضَفَّة اللفظة في ذاكرتها، الشَّجرة، كمثالٍ، وضَفَّة التوسيع، الذي يَخْرُج بالشَّجَرَة من المَعْنَى العامّ، السائِد والمُبْتَذَل. وفي هذا المفرق، تَحْدُث بعض الْتِباسات فهم الوعي الجمالي، في تجربة بونفوا، التي هي تجربة المُتَفرِّد، والباحِث عن المُغايِرِ والمُخْتَلِف.

0 تعليق