هل في رحيل الأخيار ما يربك الزمن، أم إن رحيلهم يربك الروح ويستقدم الغبار؟

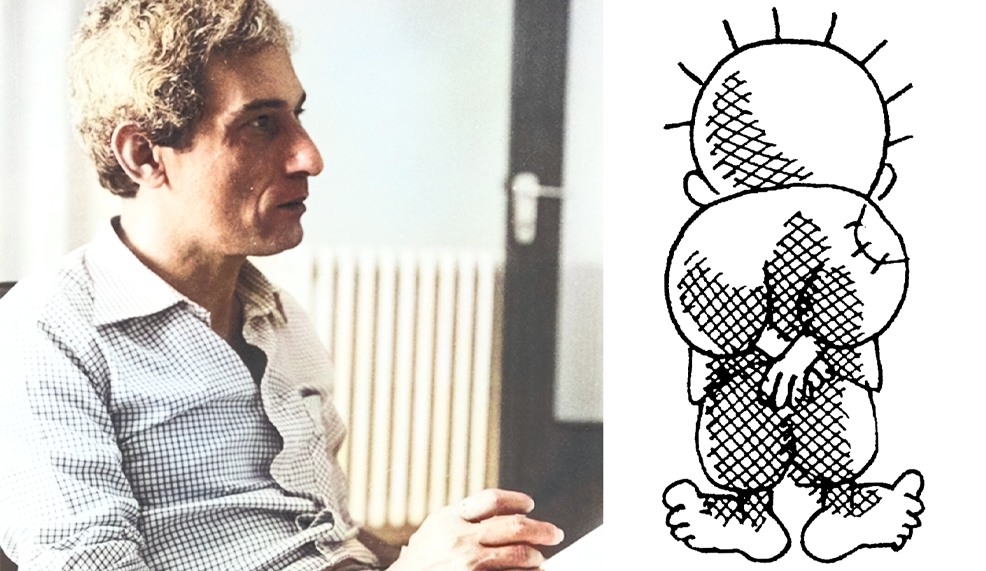

الراحل المقصود رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، والزمن العاثر. توَسّع نفوذ قاتليه وتمدّد. يذكرني الفنان القتيل بيوم متجدد الحضور، توالد مرتاحًا واستقر طويلًا ولم يؤرقه أحد. يوم من «حزيرانات» متشابهة من أيام 1982م، ليله بهيم ونهاره ترعاه الطائرات، كأنها سرب من الجوارح الكاسرة في يوم ربيعي، تجعل البقاء في البيت خطرًا والخروج منه أشد خطرًا. كان «جيش الدفاع الإسرائيلي» يحيط بيروت يقصف، لاهيًا، ما اقترب وما ابتعد ويخرج سالمًا، ويعلم الناس خشية النظر إلى السماء. كان الإسرائيليون في ذلك الصيف الحار يستكملون «عملية سلام الجليل»، العملية واضحة الآثار، والسلام المنشود مجهول التعريف، ولا يزال معناه مجهولًا إلى اليوم.

قرع إنسان، على غير انتظار، الباب ليلًا، سأل عن سعدالله ونوس، المسرحي السوري العامل في جريدة السفير، ذلك الناحل الذي يُؤْثر الغربة في جميع الفصول. لم أعرف إن كان الطارق صادق الغَرَض أم كان يهرب من ليل يرهق الروح. تخففت من حذري وسرت والظلام والطارق والشوارع الفارغة وهسيس الليل وصمتًا منضبط الخطوات وقصدنا سعدالله في «قسمه الثقافي». كان المكان قريبًا والزمن مجهول المسافة والطارق ذاب في ملابسه وغدا جزءًا من الظلام.

سعدالله كان هناك، جالسًا أمام شمعة، فلا كهرباء، يقاسمه الضوء الشحيح صوت ساخر يضحك ويتضاحك ويردّد صفة: «أولاد الشلّيتة» تشي، بلا خطيئة، برسّام الكاريكاتير فهي أثيرة عنده، كما لو كان قد اخترعها واحتكرها. و«أصحاب الشلّيتة» عند صاحبنا هم الذين يمقتون صدقه ويرمونه بكلام أقرب إلى اللهب، وهم الذين يسخر منهم برسومه ويعرّض برذائلهم بلا اقتصاد.

سألته ذات مرة بجدية منقوصة عن معنى «صفته الأثيرة» فقال: «شوف يا صاحبي، أنا لست مثقفًا، ولا أميل إلى المثقفين إلا صدفة، لم أكمل تعليمي المتوسط، وإنْ أصبحت رسام كاريكاتير فبفضل غسان كنفاني، وعليك أنت «المثقف الأكاديمي» أن تبحث في بحور اللغة عن فعل شلّت». لم أبحث عن معنى الفعل وقست معه الفعل على غيره، ولم يكن له «بالفضيلة» صلة، اعتبرتُ «شلّت» رسمًا كاريكاتيريًّا من رسوم ناجي.

تحالف ناجي، البسيط الكلام واللباس الأليف الحضور، مع براءته كَبُر معها وصاغت تفاصيله، حماها واحتمى بها، وظن أنها تكفيه وتطرد الأذى. ما كفاه كان فنه وسخرية متدفقة وعفوية لا تأتلفُ مع أصحاب الأقنعة، نسي أن البراءة قرينة الأبرياء، وأن لغيرهم رقابًا غليظة وأخلاقًا من صفيح، يعوّضون فقرهم الروحي «بأزلام» على صورتهم لهم مسدسات مستورة ومكشوفة.

رحّل أصحاب الرقاب الغليظة ناجي بعد عام 1982م من بيروت إلى الكويت، وزادوه ترحيلًا من الكويت إلى لندن، وأسلموه إلى حاملي «كواتم الصوت» الذين أطلقوا عليه رصاصًا اقتلعه من هذا العالم وأرسل به إلى مقبرة. أنهت رصاصات النفوس الموتورة حياة ناجي، ولم تنهِ رسومه، وأظهرت أن صفة «أولاد الشلّيتة» لم تكن كافية، وأن الفنان القتيل اكتفى بها تأدبًا.

ملامح الهزيمة القادمة

في ذلك الليل البعيد، الذي مرّ عليه ثلاثون عامًا، كان سعدالله وناجي يتساهران ويرصدان ملامح الهزيمة القادمة، يتبادلان همًّا مستجدًّا ويلامسان همومًا قديمة، والليل قد استقوى وجاوز نصفه. كان المسرحي، يحدّق في قلقه وكان الفنان الفلسطيني يلتف بهواجس وبكلام مرير ويحطّ على بيوت «مخيم عين الحلوة» في صيدا. كان سعدالله ينام دون أن يغفو، ويغفو مفتوح العينين، وكان ناجي يطرد قلقه بتنهدات ضاحكة، وبضحك تنازعه التنهدات. لم يكن هناك ما يسرّ ولا ما يقال، ولا ما يمنع الهزيمة الجديدة وتهجير فلسطينيين من جديد. قال ناجي: رسمت لوحات خمسًا، يستطيع مسؤول التحرير أن يُرضي الرقابة، وأن يختار واحدة منها، فأنا أرسم ما يطفو فوق روحي، ولا أحسن تربيع الدائرة. وعليّ الآن أن أرجع إلى صيدا، ساعة سير في الظلام، لا «حواجز وطنية» هذه الأيام وجنود الاحتلال يستعجلونني قائلين: «أسرع يا ختيار»، ففي شَعْري المبكّر البياض ما يوحي بالشيخوخة، ولا نضرة في الوجهِ: «مَنْ غاص مخيمهُ في روحه غادرته النضارة». لم يكن في حال سعدالله ما يثير الفضول، قلق بطبعه يزوره النوم بعد توسّل، ينام في مكتبه أو في فندق مجاور. ما يوقظ الفضول والأسى «مشوار ناجي»، السائر من مدينة إلى مدينة في ضواحيها مخيم، ومن ظلام مستتر إلى عتمة مكشوفة، لا أمان إلا الصدفة إن كان في الصدفة ما يشبه الأمان.

أشاطرك جزءًا من الطريق قال، أما رسومي الخمس التي أثارت استغرابك فجزء من مهنتي، فأنا لا أسكت على الخلل، ورسومي مرحّب بها إن كانت «محايدة» وأنا لا أعرف الحياد، و«الفنان المحايد تاجر ينتمي إلى الفن زورًا». تابع ناجي: أظن حين أموت سأترك ورائي عشرات الآلاف من رسوم الكاريكاتير، فربع ما أرسم يقبله الرقباء والباقي ينتهي إلى دروج النسيان، أجهد نفسي بالعمل ولا أنتبه إلى ما تبقى، تتعهّده الصدف…

تخيّلته يبتعد وحيدًا يؤنس عزلتَه بإيقاع قدميه ورسومه القادمة، لفّ قامته بالذكريات ودفء العائلة وهاتف الكبرياء. تضيء كرامتُه طريقَه وينير دربَه ببريق عينيه، يعتكز إرادته ويبادل صبيّه الفني «حنظلة» المؤانسة والكلام، ويعدهُ بحذاء يمنع عنه الأذى. تصورت ناجيًا وقد غاص في ظلام الليل يعاتب اللجوء والسماء البعيدة، ويسأل روحه الصبر ويشدّ قدميه إلى الأمام.

بصيرة تتكئ على الحياة

ذهبت إلى جريدة السفير ضحى اليوم التالي مدفوعًا بالفضول وسائلًا الاطمئنان. كان ناجي يرسم ويبني صورة جديدة، يُنطق الحقيقةَ بقلم أسود اللون وبورقة بيضاء وبصيرة تتكئ على الحياة. قال ضاحكًا: «وصلت إلى هنا في الثامنة، سالمًا ذهبت سالمًا رجعت، عانقت الأولاد والعائلة، وألقيت تحية الصباح على المخيم وساكنيه واطمأنيت ]واطمأننت[ على الذين يطمئنون علي»… «بيننا عِشْرة عمر يا خال وتجارب مشتركة وأحزان متبادلة».

لكنه ما لبث أن نطق بكلام استقر في ذاكرتي إلى اليوم: «شوف يا صاحبي، لا يزبط ]ينضبط[ نهاري إلا إذا استيقظت صباحًا على حياة المخيم، ألقي التحية على بيوته المتداخلة وأسلّم على حاراته الضيقة، وأتنفس هواء المخيم وروائحه العطنة ]الصنّة، قال[، أتضاحك مع عجائزه وأسمع نقيق أولاده وأنظر إلى ملصقات جدرانه المكسوّة بصور الشهداء وأتبادل مع الصبايا همسات بريئة… عِشْرة سنوات «يا خال»، واعترافٌ بفضل لا يمكن إنكاره، علمني المخيم ما أترجمه رسمًا، ومن زواياه الرطبة تأتي تعليقات أوزعها على الصور، ومن حدس البسطاء تجيء رؤيتي، المخيم مدرسة بلا كتب ولا معلّمين يحسنون الانصياع. ومن تجاربي فيه تشكلت هويتي. أنا فلسطيني ابن مخيم فلسطيني، أعرف تحوّلاته وصبره وصموده وأسباب انتمائي إليه…».

عبّر كلام رسام الكاريكاتير عن بلاغة المضطهدين، الصادرة عن إحساس صادق يترجمه الكلام عفويًّا. أما الكلام بلا إحساس صنعةٌ قديمة أتقنها المتزعمون، قبل الرحيل عن فلسطين وبعده. والمتكلمون بلا إحساس أطلقوا النار على ناجي في وَضَح النهار.

كان ناجي يحكي ويقلب البصر في الداخل والخارج، يشرد كما لو فاتته صورة وتلمع عيناه حين يجدها ويستأنف ما انقطع، ويظل المخيم حاضرًا في الكلام، يحنو عليه فهو مأوى وملاذ و«لمّة المقهورين»، ويعود ويزجر مخيمه غاضبًا فهو صورة عمّا آل إليه الفلسطينيون الذين كان لهم ذات مرة بيوت وكروم وكرامة وأحلام متوالدة. وعلى الرغم من قبول ونفور كان الفنان الراحل يعانق، صامتًا، مخيمًا مجازًا يعلم اللاجئ ضرورة الرفض والحق في العصيان. كان في المخيم ما يبرهن على لجوء وهزيمة، وكان فيه مقاومة وإرادة في الحياة، إرادة عالية الصوت، دفعت بأصحاب نفوذ، ينتسبون إلى العروبة، يشعلون النار بأكثر من مخيم، ويعلمون أهله الجوع والعطش.

إذا مالت الذاكرة إلى السرد أَنْسنت مخيم «ناجي» ووزعته على طرفين، يبدو عجوزًا عطوفًا، تارة، ترسّب في وجهه الصبر والذكريات ويظهر، ثانيةً مخلوقًا بشع القسمات دفع إلى استصغار اللاجئين وهوانهم. مكان على هامش المدينة يبدو «كعورة» يسكنه الذين فارقتهم الراحة.

تداخل هذان البعدان وأفضيا إلى صفة «أولاد الشليتة» في احتمالاتهم المختلفة، فهم الذين نسوا أسباب اللجوء وتجرّؤوا على اللاجئين، وهم الذين سطوا على حقوقهم وسرقوا «الحليب المنزوع الدسم» ـ حليب إعاشة ـ وهم هؤلاء ناقصو الرجولة يصفعون ابن المخيم قبل التعرّف عليه، حال «الدركي» الذي يكون شيئًا خارج المخيم ويغدو «مسؤولًا مهيبًا» إذا دخله، يستمد رجولته الكاذبة من هؤلاء الذين ظلمهم «التاريخ».

مسافر ببطاقة بلا عودة

للأقدار الجائرة محاسن غير متوقعة. بعد بيروت 1982م ذهبت إلى دمشق ووصلت منها إلى بودابست، و«رُحّل» ناجي إلى الكويت وسُفّر منها، عمدًا إلى لندن. كان مسافرًا ببطاقة بلا عودة، وحيدة الاتجاه، أقلّته إلى ظلم جديد واستراحة من الحياة. التقيته، وهو ذاهب إلى حتفه، في بيت رضوى عاشور ومريد البرغوثي في بودابست، قال ساخرًا ومعابثًا وشاكيًا: «شايف شو عملوا فينا أخوات الشليتة»، سمعتها منه للمرة الأخيرة، فارقتها الأصداء الضاحكة التي كانت تنشرها في زمن سبق، وحوّم فوقها أنين بلا صوت.

في قاعة «الجامعة العربية» في بيروت- الفاكهاني، أثنى، ذات مرة، مسؤولٌ كذوبٌ، يخطئ بالعربية والإنجليزية، على موهبة ناجي الفنية، تعهّد أن يرسله إلى «أعلى المعاهد الفنية في روما»، ردّ عليه ناجي بكلمة من خمسة حروف وأضحك السامعين. وفي زيارة إلى تونس في ربيع 1981م، أراد وفد تلفزيوني أن يسأل ناجي عن «أحوال الضيافة»، وقهقه ناجي قائلًا: «الفاتورة لا تساوي المديح المطلوب، إنها تُشبه هذه الأغنية الهابطة الصادرة عن هذا الراديو… يا ولد أريد حقائبي الآن والعودة إلى صيدا»….

اعتقد ناجي، أن العين تقاوم المخرز، وأن الحق يصرع أرتال المرتزقة المسلحين. لم يكن يدري أن صنعة الاغتيال تردي الألوان والرسامين وشمس النهار وقضية عادلة. تطاير جسد غسان مزقًا في الهواء، وافترش جسد ناجي الأرض، تكوّم على ذاته وترك خيطًا من الدم يسيل على الأرض، يصرخ بأن هناك جريمة، لم تفلح «الإسكوتلاند يارد» في التعرّف إلى مرتكبيها إلى اليوم. في زمن الأرواح الحيّة كان يتدافع الناس على فضح القَتَلة، وفي أزمنة الخراب يصير القاتل المعروف أحجية.

لفظ ناجي روحه بعد نزع طويل، قال أحدهم، وكان شاعرًا عاش في مخيم: «إنه يشبه القطط وله سبعة أرواح». لفظ الشاعر المفترض روحه قبل مصرع ناجي، سقطت منه وهو خارج من مأدبة، ولم ينتبه أنه صار مأدبة أخرى زهيدة الثمن. دفن ناجي في «قبر فلسطيني» في أرض إنجليزية يتقن أسيادها البلاغة والخديعة. فلولا وعد بلفور لما انتهى ناجي إلى مخيم، ولولا تداعي قيم المتسلّطين لما وريَ التراب في قبر شريد. ولولا «أولاد الشليتة»، بصيغة المفرد والجماعة لبقي مع عائلته ورسومه وفتنة الخطوط.

علّق ناجي، رسمًا على جملة امرئ القيس الشهيرة: «اليوم خمرٌ وغدًا أمرٌ»، فأصبح الغد أكثر خمرًا وأقل أمرًا، وفقد اليوم الذي يليه الذاكرة واستقر في السديم، ثم تدحرج إلى مكان لا تعرفه الأرواح الكريمة.

تتجلى الأعمال الروائية الكبرى في نهاياتها، يتكامل جمال الشكل واتساق المعنى. تقرأ حياة ناجي العلي الكبيرة في نهاية جمعت بين الرفض والعصيان، والإبداع والكرامة ردّت على سياق مطأطئ الرأس مذاقه كالحنظل.

هامش: في هذه الأيام يكون قد مرّ على رحيل الفنان الفلسطيني المغدور 35 عامًا.

0 تعليق