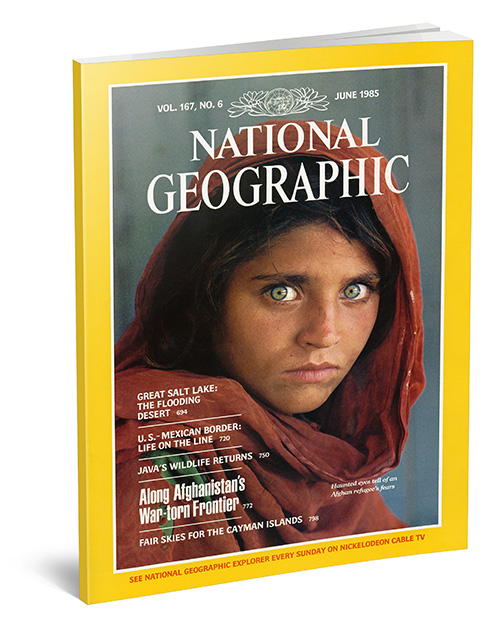

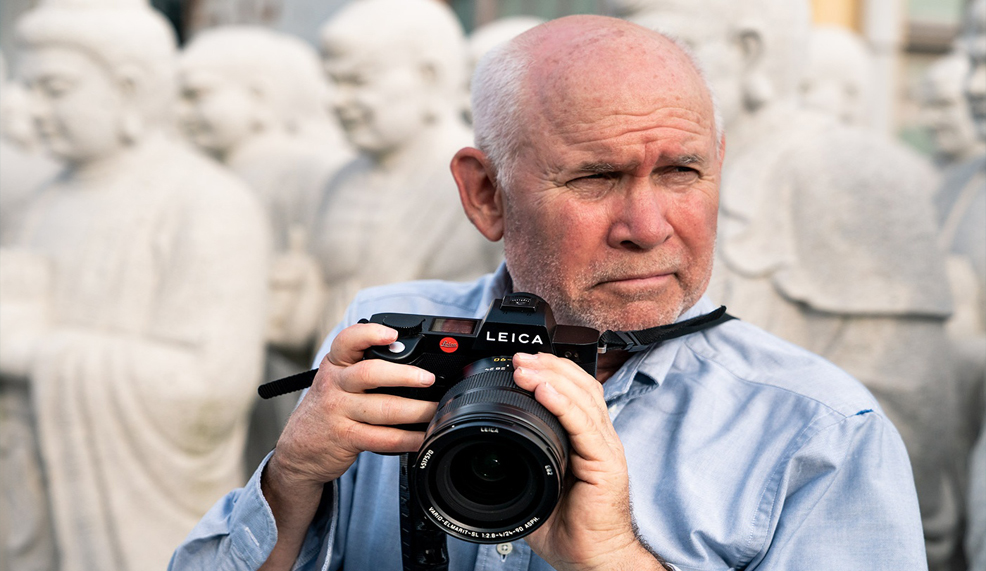

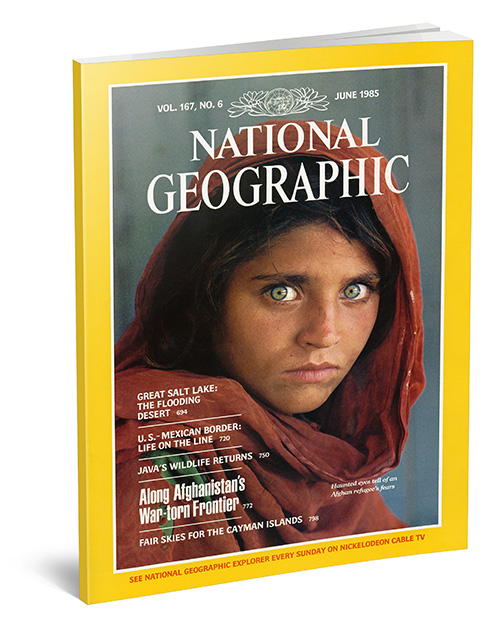

يعرف الجميع المصور الأميركي الشهير ستيف ماكوري (71 عامًا) بفضل صورته الأيقونية للاجئة الأفغانية ذات العيون الخُضر «شربات جولا»، لكن مصورنا فعل أكثر من ذلك بكثير، فعلى مدى 40 عامًا من حياته المهنية، تنقل بعدسته في كل بلدان القارات السبع؛ حتى أصبح يملك عينًا في كل ركن من أركان الأرض، حتى إنه يقول: «لدي صور مروعة لا أستطيع حتى نشرها».

في هذا الحوار الموسع، الذي أجرته صحيفة «ده ستاندارد» الفلمنكية مؤخرًا مع ستيف ماكوري، بمناسبة افتتاح أضخم معرض بلجيكي يُنظم له على الإطلاق تحت عنوان «عالَم ستيف ماكوري»، يكشف لنا المصور الأميركي الشهير العديد من أسرار رحلته في عالم التصوير الوثائقي وفن البورتريه.

عندما كان شابًّا، قرر ستيف ماكوري المولع بالتصوير الفوتوغرافي السفر عبر الهند لمدة ستة أسابيع، لكن وجوده في الهند استمر ما يقارب العامين، ومن هناك بدأت حياته المهنية مراسلًا فوتوغرافيا متخصصًا في آسيا. يقول من الأستوديو الخاص به في نيويورك: «سافرت في كل مكان من العالم، لا أحمل معي سوى حقيبتي وكاميراي، وإدراكي المستعد للتعلم من خبرات وثقافات العالم كلها، وكنت أبقى في بعض هذه البلدان مدة طويلة، لم أكن أقرر الرحيل إلا حين كنت أشعر أنني اكتسبت شيئًا من جوهر المكان وثقافته، بالأحرى شيئًا من روح الناس».

عندما كان شابًّا، قرر ستيف ماكوري المولع بالتصوير الفوتوغرافي السفر عبر الهند لمدة ستة أسابيع، لكن وجوده في الهند استمر ما يقارب العامين، ومن هناك بدأت حياته المهنية مراسلًا فوتوغرافيا متخصصًا في آسيا. يقول من الأستوديو الخاص به في نيويورك: «سافرت في كل مكان من العالم، لا أحمل معي سوى حقيبتي وكاميراي، وإدراكي المستعد للتعلم من خبرات وثقافات العالم كلها، وكنت أبقى في بعض هذه البلدان مدة طويلة، لم أكن أقرر الرحيل إلا حين كنت أشعر أنني اكتسبت شيئًا من جوهر المكان وثقافته، بالأحرى شيئًا من روح الناس».

بعد الهند، انتهى المطاف بـ«ماكوري» في باكستان، وقبل أن يغزو الجيش السوفييتي أفغانستان، وصلت الأخبار إلى المراسل الصحفي الشاب، ومن فوره، ومن دون أي تردد، اشترى ماكوري زيًّا أفغانيًّا وأخفى عشرات من نيغاتيف التصوير الخام داخل ثيابه، وعبر الحدود من باكستان إلى أفغانستان بشكل غير قانوني لتغطية الغزو الروسي (1979-1989م). وكان أول ما رآه ستيف ماكوري (مواليد 1950م) في أفغانستان قرية دمرها القصف الروسي بالكامل، قام من فوره بتصوير كل شيء، ونجح في تهريب الصور خارج أفغانستان بإخفائها في قبعته وجواربه وملابسه الداخلية. لتظهر لاحقًا على صفحات أهم الصحف والمجلات الأميركية: ذا نيويورك تايمز وباريس ماتش ومجلة التايم، وهي الصور التي جعلت من اسم ماكوري علامة مميزة، وسرعان ما حصل على عدد من الجوائز البارزة في مجال التصوير الفوتوغرافي، كان من أهمها ميدالية «روبرت كابا» الذهبية كأفضل مصور وثائقي.

كذلك احتضنت وكالة «ماغنوم» العالمية للصورة مجهودات ستيف ماكوري، وسافر بتكليف منها إلى عشرات البلدان والثقافات لتصويرها، ومن أهم هذه البلدان الهند وأفغانستان وأميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، حتى أصبحت صوره مرجعًا مهمًّا لأي باحث عن التقاليد القديمة والثقافات الآخذة في الاختفاء أو الانقراض، فضلًا عن شهرة ماكوري الهائلة في تصوير الحروب والنزاعات المسلحة، فعبر 40 عامًا قضاها في مهنة التصوير لكبريات الصحف والمجلات العالمية، استطاع ماكوري أن يصور عددًا من الحروب والنزاعات العسكرية؛ من أهمها الحرب العراقية الإيرانية (1980– 1988م)، وحرب الخليج (1990– 1991م)، كما صور هجمات 11 سبتمبر 2001م في نيويورك، نهاية بتوثيقه المهم للغزو الأميركي للعراق عام 2003م.

في منتصف الحرب الأفغانية الروسية، وفي أحد مخيمات اللاجئين الأفغان في بيشاور بباكستان، التقط ماكوري صورته الشهيرة للاجئة الصغيرة «شربات جولا»، التي أهّلته لاحقًا لنيل أول جائزة في مشواره الفوتوغرافي، وهي «جائزة الصحافة العالمية»، التي نالها أربع مرات خلال مشواره الصحافي، وأصبحت الصورة ذاتها أشهر غلاف في تاريخ مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» على الإطلاق.

شربات جولا أيقونة اللاجئين

● سبق أن قلت: إن صورة اللاجئة الأفغانية ليست أفضل أعمالك الفوتوغرافية، هل يزعجك أنك ستبقى حاضرًا في الذاكرة بفضل هذه الصورة الأيقونية؟

■ الأمر ليس على هذا النحو، في النهاية لا يملك المرء التحكم في الطريقة التي يتلقى فيها الآخرون عمله الفني، كانت صورة شربات جولا محظوظة لدى الناس فاستكانت سريعًا في قلوبهم، لكنها أيضًا منعت، أو عطلت، وصول أعمال أخرى لي أرى أنها أفضل، لكن هذا طبيعي في رأيي، ما أفرحني حقيقة أن هذه الصورة كانت مبعث تقدير لدى شعب أفغانستان كله؛ لأنها عبّرت عن مأساة اللاجئين بسبب الحروب. ذلك لأن شربات جولا بوجهها الطفولي البريء، تحولت إلى أيقونة للقضية الأفغانية كلها آنذاك، كما تمكنت هي وعائلتها من تحسين حياتهم الصعبة، واستطعنا شراء بيت لها ولأسرتها.

● لكن في مقابلة سابقة لها مع إذاعة بي بي سي، قالت شربات جولا: إن لديها مشاعر مختلطة بشأن هذه الصورة، وفي عام 2002م ظهرت انتقادات ضدك لأنك في ذلك الوقت كنت تحاول تصويرها من جديد بعد العثور عليها حية، وقيل وقتها: إنك حاولت إجبارها على خلع الحجاب؟

■ عندما وجدناها بعد سبعة عشر عامًا كاملة من البحث عنها، سمح لي زوجها بتصويرها من جديد، لا تنسَ أنني عندما صورتها عام 1984م كان عمرها لا يزيد على اثني عشر عامًا، ويفخر شعب البشتون بأطفالهم ويسمحون بتصويرهم، ثم يصبح تصوير أوجه النساء مكشوفًا بعد زواجهن أمرًا صعبًا، وهذا شيء مفهوم في مجتمع محافظ مثل المجتمع الأفغاني. في عام 1984م نزح ملايين الأفغان من قراهم وجبالهم إلى البلدان المجاورة، وفي أحد مخيمات بيشاور للاجئين

في باكستان صَورتُ بعض الأطفال، وكانت من بينهم شربات جولا.

● هذا ما نعرفه جميعًا عن الصورة الأولى، لكن لماذا صار اللغط حول صورتك الجديدة لها التي ظهرت عام 2002م؟

■ لأن هناك دائمًا أشخاصًا يحبون وضع الأشياء في صورة سلبية ونشر معلومات كاذبة. أولئك الذين انتقدوا الصورة لم يلتقوا شربات، ولم يكونوا على دراية بالدعم الذي قدمناه لها. أما شربات نفسها فهي راضية تمامًا، لقد استمعت إلى مقابلة أجرتها في كابول وأذيعت في مايو 2021م، قالت فيها: إن الصورة جلبت لها العديد من الفوائد، من أهمها أنها امتلكت بيتًا لها ولعائلتها.

● كيف كان شعورك بعد أن عثرت عليها من جديد؟

■ كنت أبحث عنها في كل رحلة لي إلى أفغانستان، وطوال سنوات كنت أسمع من الجميع عبارات تؤكد لي أنه من المستحيل العثور عليها بعد كل هذه السنوات، خاصة في مجتمع محافظ تخفي النساء فيه وجوههن، لكننا وجدناها سنة 2002م، كانت متزوجة ولديها أطفال، وأذكر أننا نظمنا كل شيء جيدًا، بما في ذلك وجود أفراد عائلتها ومترجم ومصور آخر، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا أيضًا لألتقط لها عددًا من البورتريهات الجديدة، لكنه كان لقاءً مميزًا.

لحظات تاريخية لا تنسى

● بدأت مشوارك مع التصوير الفوتوغرافي من الهند، البلد الذي يمثل «أرض الأحلام» لكثير من هواة التصوير الفوتوغرافي في العالم، كيف تستعيد اليوم هذه البدايات البعيدة؟

■ الهند بلد واسع وعريق ومعقد لدرجة ستدهشك، لا أعتقد أن هناك بلدًا آخر يقترب من ثراء الثقافة والدين والتاريخ كما في الهند. هناك كثير من الأعراق، وكثير من المجموعات السكانية، ستجد في الهند ثروة مجنونة كما ستجد أيضًا فقرًا مدقعًا، هناك فوضى في كل شيء، وعلى الرغم من هذا فهناك سلام لا نهاية له. بعد تلك الرحلة الأولى لي إلى الهند أوائل ثمانينيات القرن الماضي، عدت أكثر من 80 مرة إلى مناطق مختلفة منه، وأحيانًا كنت أزور الهند مرات عدة في السنة ذاتها، كما استطعت في الوقت نفسه من توسيع مجال عملي كمصور ورحّالة ليشمل باكستان وأفغانستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا. لكن تظل الهند البلد الوحيد الذي لا أشبع منه أبدًا.

● رأيتَ من سطح منزلك كيف انهار برجي التجارة التوأمين في 11 سبتمبر 2001م، هل يمكننا عدّ هذه اللحظات الأكثر صعوبة في حياتك المهنية؟

■ كانت كارثة شاء لي الحظ أن أراها من قريب، ظهيرة 11 سبتمبر 2001م رأيت من سطح منزلي في نيويورك كيف انهار برجا التجارة التوأمان، كنت قد عدت من الصين في الليلة السابقة، وفجأة رأيت الأبراج تحترق، وفي اللحظة التي انهار فيها البرج الأول، أصبح الأمر سرياليًّا تمامًا، كنت أرتجف خلف الكاميرا وأنا ألتقط الصور كالمجنون من فوق سطح البناية التي أسكن فيها، حتى انهار البرج الثاني أمام عيني، وأدركت حينها أن علي النزول لالتقاط صور الكارثة، عندها فقط شعرت بالعجز التام، فلم يكن في إمكاني فعل أي شيء، باستثناء التصوير!

● لكنك سجلت بعدستك من قبل العديد من المجاعات والكوارث الطبيعية والنزاعات العسكرية وتهجير الملايين بسبب الحروب. ما اللحظات التاريخية التي ما زلت فخورًا بأنك سجلتها فوتوغرافيا؟

■ في عام 1986م كنت في الفلبين، وكانت المظاهرات تدور باستمرار حول قصر الرئيس ماركوس، ضد نتائج الانتخابات المشبوهة والمثيرة للجدل آنذاك، وذات مساء وأنا أسير بصحبة عدد من زملائي الصحافيين على طول جدار القصر، رأينا الباب مفتوحًا، فدخلنا ونحن لا نفهم شيئًا، وسرعان ما أدركنا أننا كنا داخل القصر فعليًّا، أذكر أننا رأينا أكوامًا من المستندات المحترقة، لكن لم يكن أحد حولنا على الإطلاق، حتى أدركنا أن ماركوس غادر القصر، ذهبنا إلى غرفة نومه وكذلك إلى غرفة نوم زوجته إيميلدا، كانت الرفاهية والثروة التي عاشا فيها مذهلة لنا، بعد عشرين دقيقة، اقتحم الناس القصر ونُهِب كل ما فيه.

كذلك أفتخر بصوري التي صورتها عام 1982م، حين سافرت فجأة إلى لبنان لتوثيق الحرب التي شنتها إسرائيل آنذاك، لقد كان وقتًا عصيبًا جدًّا، حيث كان القصف الإسرائيلي العنيف يحدث كل ليلة، وكان عليَّ الانتظار دائمًا في الفندق الذي أقيم فيه لأتمكن من رؤية الأماكن التي سقطت فيها الصواريخ، شاهدت وصورت أيضًا جماعات الخمير الحمر، الذراع العسكرية للحزب الشيوعي لكمبوتشيا، (ما يُعرف الآن بكمبوديا) الديمقراطية، وهي الجماعات التي قتلت نحو مليوني شخص في المدة بين 1975-1979م، وهو جزء مأساوي آخر من التاريخ.

لكن حياتي اليوم تغيرت تمامًا، ولم أعد مضطرًّا إلى إعداد مثل هذه التقارير الفوتوغرافية بعد الآن، صرت أُومِنُ أننا نعيش مرة واحدة، وعليَّ أن أفعل أشياء أخرى أحبها، لقد رأيت واختبرت كل ذلك من قبل، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنني أكرر نفسي، وبخاصة عندما شاهدت الانفجارات الأخيرة في كابول على شاشة التلفزيون، في الأماكن ذاتها التي سبق لي وكنت فيها، وحين سمعت أن عددًا من النساء والأطفال كانوا ضمن الضحايا والمصابين، أدركت مرة أخرى أننا نعيش في عالم ميؤوس منه، وهذا محزن.

● هل ساورك شك من قبل في إرسال صور حرب مروعة إلى المحررين؟

■ يجب على شخص ما السماح للعالم بمعرفة ما يحدث، هل يجب علينا التستر على المذابح التي تتم في الحروب؟ أنا لا أعتقد ذلك. لكنني أدرك أنه ليس خيارًا سهلًا. لدي صور مروعة جدًّا لا يمكنني نشرها. الأمر متروك للمحررين لاتخاذ قرار بشأن ذلك وهذا أمر مفهوم، لكنني أعتقد أيضًا أنه لا يجب علينا أن نجعل الأمور أجمل مما هي عليه، وألا نغمض أعيننا عما يحدث حولنا من فظائع، وهذا ما حاولت أن أفعله طوال عملي في مهنة التصوير الصحافي والوثائقي؛ أن أقدم العالم كما هو، من دون تجميل أو مكياج، فالناس في حاجة إلى معرفة عواقب الحروب، نحتاج إلى صحفيين ليخبرونا عن تأثير القصف في مدرسة للبنات في كابول، ولكن بطريقة تراعي مشاعر الناس.

● بوصفك مصورًا فوتوغرافيًّا من الجيل الأقدم، عاصرت ورأيت التحول من التصوير التناظري باستخدام الكاميرات البدائية إلى التصوير الرقمي، هل جعلت تقنيات التصوير الحديثة من العالم مكانًا أفضل في رأيك؟

■ سؤالك هذا يجعلني أفكر مباشرة في التأثير الشعبي الذي صنعته الصور الأولى التي انتشرت لحادثة مقتل جورج فلويد في 25 مايو 2020م على مواقع التواصل الاجتماعي، انظر إلى هذا التأثير الهائل الذي أحدثته، لا بد لنا من تثمين هذه التقنيات التي جعلت هناك إمكانية لتصوير وتسجيل كل شيء، وليس مهمًّا هنا إن كان هذا التصوير، أو بالأحرى التوثيق، جرى بهاتف أو بكاميرا باهظة الثمن، صور كهذه لن تحل أبدًا محل الصور الاحترافية التي تنشرها الصحيفة أو المجلة، حيث يمكن للمصورين والصحافيين المحترفين وضع الأخبار في سياقها وتقديم معلومات أساسية عنها، لسوء الحظ، أصبحت الصحافة الورقية اليوم في تراجع مستمر؛ بسبب تكاليف الطباعة وأسعار الخامات والشحن، لذلك انتشرت الصحافة الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أننا لم نعد نهتم بالبحث خلف حقيقة ما نقرأ وما نسمع، صرنا أقل اهتمامًا بالحقائق، لننجرّ إلى الإشاعات والأخبار الكاذبة.

● لا تزال مهنة المراسل العسكري هي الأكثر تعرضًا للمخاطر في أثناء تغطية الحروب والنزاعات العسكرية، كيف تفسر عدم وجود منظومة دولية تحمي الإعلاميين حتى يومنا هذا؟

■ هذا أمر سيبقى ما بقيت مهنة الصحافة؛ لأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تتفق جميع الآراء على قبول الحقائق ذاتها، وخصوصًا في الحروب، حيث لكلٍّ فريقه وانحيازه، اليوم وفي عالم الإعلام المفتوح والمجاني والمتاح للجميع، لا تزال هناك دول تحرم شعوبها من رؤية ما يحدث في الجانب الآخر من العالم، كما يُنشَر قدر هائل من الأخبار المزيفة كل لحظة على منصات التواصل التي صار الجميع مدمنًا عليها، لكن حتى وسائل الإعلام نفسها لم تعد حرة، وانظر اليوم إلى بلد بحجم الولايات المتحدة، لتكتشف أن الاستقطاب الشديد لا يزال هو الحكم الأخير للأسف، مقتل جورج فلويد ذاته كشف عن هذه الشيزوفرينية التي تعانيها أميركا اليوم.

● تصف نفسك بأنك صرت راوي قصص ولست مصورًا صحافيًّا، فما الفرق؟

■ كما أخبرتك؛ وصلت اليوم إلى قناعة أن عليَّ أن أفعل ما أحب، بعد سنوات من العمل في المهنة واتباع مواعيد السفر وتسليم الصور التي لا تنتهي، أذهب الآن في طريقي الخاص، وبدلًا من انتظار تلك المكالمة الهاتفية من المحرر، أخرج بنفسي إلى الأماكن التي تلهمني، وحيث يمكنني سرد القصص من جديد، ولكن على طريقتي، على سبيل المثال، كنت مهتمًّا بالبوذية لمدة أربعين عامًا وأبحث عن أماكن تمارس فيها، اليوم عندي كثير من الوقت لأتعلم المزيد عنها.

● أعلنت من قبل أنك ستستمر في التصوير حتى آخر يوم من عمرك، هل ما زالت هناك أشياء أو أحداث ترغب في تسجيلها فوتوغرافيًّا؟

■ أعمل على بعض الكتب الآن، أيضًا لدي مشروع طويل المدى عن البوذية. لا أفكر في الإقلاع عن عملي طالما أنه ينشطني ويغذي إبداعي، أرى التصوير الفوتوغرافي أشبه ما يكون بعملية تأملية للذهن، أفتح فيها عيوني على عالم سحري أراه بعين الطفل الذي كُنته ذات يوم، دون خطط أو أفكار مسبقة، لذلك أجد عدستي تنجذب مؤخرًا إلى كل ما هو حولي، لترى وتتأمل قبل أن تقرر التقاط الصورة، أشعر أنني صرت حريصًا على اختيار اللحظة التي سأسجلها أكثر من ذي قبل. عليَّ أيضًا أن أعترف أنني بالطبع أفتقد السفر، خصوصًا في ظل أزمة كورونا الحالية، لكن أعتقد أن الأمور ستعود تدريجيًّا إلى طبيعتها، فلا يزال أمامي العديد من الأنشطة والمعارض وورش العمل في إيطاليا وصقلية وتايلاند وكمبوديا، المهم ألا أضطر إلى الحجر الصحي.

عندما كان شابًّا، قرر ستيف ماكوري المولع بالتصوير الفوتوغرافي السفر عبر الهند لمدة ستة أسابيع، لكن وجوده في الهند استمر ما يقارب العامين، ومن هناك بدأت حياته المهنية مراسلًا فوتوغرافيا متخصصًا في آسيا. يقول من الأستوديو الخاص به في نيويورك: «سافرت في كل مكان من العالم، لا أحمل معي سوى حقيبتي وكاميراي، وإدراكي المستعد للتعلم من خبرات وثقافات العالم كلها، وكنت أبقى في بعض هذه البلدان مدة طويلة، لم أكن أقرر الرحيل إلا حين كنت أشعر أنني اكتسبت شيئًا من جوهر المكان وثقافته، بالأحرى شيئًا من روح الناس».

عندما كان شابًّا، قرر ستيف ماكوري المولع بالتصوير الفوتوغرافي السفر عبر الهند لمدة ستة أسابيع، لكن وجوده في الهند استمر ما يقارب العامين، ومن هناك بدأت حياته المهنية مراسلًا فوتوغرافيا متخصصًا في آسيا. يقول من الأستوديو الخاص به في نيويورك: «سافرت في كل مكان من العالم، لا أحمل معي سوى حقيبتي وكاميراي، وإدراكي المستعد للتعلم من خبرات وثقافات العالم كلها، وكنت أبقى في بعض هذه البلدان مدة طويلة، لم أكن أقرر الرحيل إلا حين كنت أشعر أنني اكتسبت شيئًا من جوهر المكان وثقافته، بالأحرى شيئًا من روح الناس».

0 تعليق