يأخذنا الكاتب السعودي عواض العصيمي في روايته الجديدة «نار المرخ» (دار مدارك للنشر) في رحلة حنين عاصف إلى الصحراء، إلى الأصل، إلى الجذور التي ما فتئت المدنية تتحايل على بترها بذريعة التحضّر. والنتيجة، فقدنا للصفاء والحرية والصراحة والروحانية، ودوراننا حول أنفسنا في دوامة من الهموم والتشتت الذهني والقلق المتواصل. ولم يكتفِ الكاتب بانتقاد ما اصطُلح عليه بالمدنية والتحضّر، من خلال انتصاره للصحراء عبر تسخير ثنائيته الضدية/ الصحراء والمدينة/ الماضي والحاضر/ كثِيمَة، بل امتد به الأمر إلى معارضة عدد مما اصطلح عليه كتقنيات فنية تأطيرية لفن الرواية، مؤكدًا أن هذا الفن كائن حي يمر في مرحلة نمو متواصل، ولا يمكن أن نكبح نموه بقيود التأطير والتحديد. فلسنا أمام حبكة تقليدية تتهادى فيها البدايات، ثم تتصاعد حدة الأحداث وتتأزم، تمهيدًا للانفراج والحل في النهاية. بل لسنا أمام حكاية أصلًا بالمفهوم المتعارف عليه. ولذلك، تشكّل «نار المرخ» متاهة بالنسبة للقارئ التقليدي الذي سيضيع بين حكاية عنّاز، وحكاية عود الجربوع، وحكاية أبي نايف، وحكاية ذي السرحة، وحكاية إيمان، وحكاية المرأة المسنة عن الكبش الأقرن… إلخ. وعلى المنوال ذاته، يدحض الكاتب نظرية الأنواع فيدخل القارئ في آفاق السرد والشعر والفلسفة، والتراسل بين الخيالي والواقعي.

وقبل ذلك كله، يقابلنا الكاتب في البداية بنار العنوان «نار المرخ»، بما تحمله من مدلولات مقلقة، فيستفز حواسنا، ويثير علامات الاستفهام: لماذا النار، ولِمَ اقترنت بالمرخ؟ ثم ما المرخ هذا؟ أهو بركان أم موقد أم…؟ وما الذي ميّز ناره من غيرها فدعت الكاتب للتمركز حولها؟ وسرعان ما يتكثف قلقنا، وتزداد المدلولات غير المريحة حين يقابلنا، بعد مغادرتنا العنوان إلى نص الرواية، مقبوس للشاعر والفنان الفرنسي- البلجيكي هنري ميشو وضعه الكاتب قبل الدخول إلى نص الرواية يقول: «ليس سوى ثغرة صغيرة في صدري، ولكن تعصف فيها رياح مزعجة». يا لهذا القلب المترع بالقلق، الذي يضاعف حرّ نار المرخ عند القارئ، ويصعّد من استفهاماته وشوقه لفك مغاليق السر.

إذًا، لا شيء يدوم، والحنين إلى ما كان لا يخبو أبدًا. والأفضل هو ما مضى، لا ما سيأتي بعد. وهكذا، وضَعَنا الكاتب على موجة عاتية من القلق والتحفز لمعرفة سر النار، والمرخ، والقلب المترع بالرياح المزعزعة، والتطلع الدائم إلى ماضٍ مورقٍ خَبا على غير انتظار. وما دام الأمر كذلك، وبما أننا كقراء لا نملك قدرات المتنبي في تحريك الريح يمينًا أو شمالًا، فلم يتبقَّ لنا، بعد أن دفعنا الكاتب وعن سبق إصرار وترصد، إلا خوض غمار قراءة الرواية لإطفاء لظى الأسئلة وفك مغاليق الأسرار.

لعبة الحكاية

لسنا أمام حكاية بعينها كما أسلفنا، بل حكايات. ومنها ما لا تربطه أية أحداث بالحكايات الأخرى، ولا يشترك معها إلا بشخصية (رعد) كراوٍ أو مشارك في الحكايات الأخرى. وأعتقد أن الكاتب العصيمي اعتمد تقنية الفن التجريدي في التركيز على ما يعكسه الرسم من حدس وما يبثّه من مشاعر، لا على الرسم ذاته. ولهذا لم تكن الحكايات التي ساقها المؤلف مقصودة بذاتها لتعطي معنى، بل لتعكس إحساس يعيشه القارئ، ودليل ذلك أن معظم هذه الحكايات لم يكن مكتمل الأحداث.

نحن أمام لعبة اخترعها الكاتب باختراعه شخصية (رعد)، التي صَحَت فجأة على اكتشاف أن أصولها عشائرية صحراوية، وأنها ليست من أهل مكة الأصليين. وفي محاولة رعد لتتبع آثار وأفرع عشيرته، اتخذ من آلة التسجيل وسيلة لجمع حكاياتها ورصد تعاريج ماضيها كجزء من عودته إلى العشيرة، إلى الصحراء، إلى الجذور، بيد أنه يقع تحت رحمة الحكّاء (غربي) الذي اعتاد تسجيل نصف الحكاية، مع وعد لا منظور في إتمامها، إضافة إلى تعمّده إخفاء بعض الأشرطة التي سجلها، واستبدالها بأخرى منقوصة أيضًا؛ بسبب جهله في استعمال آلة التسجيل. وهكذا، صار لدينا مجموعة من أنصاف الحكايات لا تربط الأحداث بعضها ببعضها الآخر، بل يربطها تراكم وازدياد لمعان الأحاسيس والمشاعر المنعكسة منها.

بفعل هذا التقاطع، والتنوع الحكائي، رأينا الكاتب يلعب على تقنية الزمن، فيقدم ويؤخر في تنامي الأحداث بعيدًا من التراتب الخيطي التصاعدي. ومثال ذلك أن رعدًا يبدأ روايته باستعادة لقائه مع غربي أو رحيّم قبل سنة وأشهر، بينما يعود في الفصل الـثالث عشر ليتحدث عن بداية تعرفه إلى غربي في مجلس أحد تجار الأغنام. الأمر ذاته نلحظه في حكاية عنّاز المسنوي؛ إذ يذكر رعد نتفًا منها في الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس، لكنه لا يعود إلى هذه الحكاية ولا يستكملها إلا في الفصل الثلاثين من الرواية. ولا ننسى في هذا المضمار الحكايات التي كان يبترها، ويوقف تناميها بذريعة خلل فني في الشريط، أو وعد عرقوبي من غربي باستكمالها.

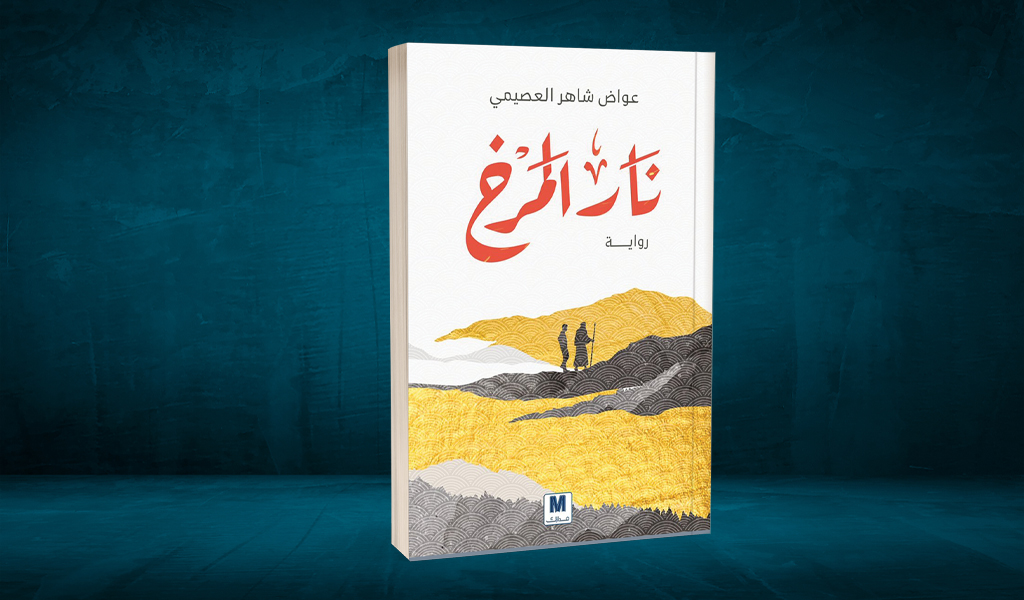

عواض العصيمي

ولا بد من الإشارة هنا إلى رمزية تعمّد رعد تحويل الحكايات من اللهجة المحكية إلى اللغة الفصحى، بغية جمعها في كتاب وتقديمها للأجيال الجديدة، التي حرمها «التوطين» من التعرف إلى الصحراء وطقوسها ومعادن أهلها. ففي تقديري أنها محاولة من رعد، ومن الكاتب العصيمي من خلفه، لخلق نوع من الهارمونيا بين الصحراء والمدينة بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى، بل تتكاتفان في تسخير المنافع المتوافرة في هذا الطرف أو ذاك لترويض مظاهر الوحشية والخشونة، المادية والمعنوية، الظاهرة في كلا الجانبين، مع ما في ذلك من ربط للأجيال المدنية الجديدة بجذورها وأصالتها. فهل نجح رعد في ذلك؟

لقد بدت المهمة شاقة كما تبين لنا في تضاعيف الرواية، فلا البدوي تمكن من التأقلم مع المدينة، ولا المدني استطاع التأقلم مع حياة البداوة. إننا أمام تشظٍّ بين عالمين أورث القلق لكلا الطرفين. وهذا ما يقرره رعد ذاته بعد معايشته البدو والحضر؛ إذ يقول عن مدنية من استوطنوا المدينة من البدو: إنها «مدنية مشكوك بعمقها لدى الأكثرية، إنها مقبولة فحسب لما بها من خدمات واستثمار ووسائل تعلم وفرص عمل، وما عدا ذلك فهي عند هؤلاء ليست ندًّا للصحراء».

الحال ذاتها نلمسها عند أبناء المدينة الذين يتخلون عن ملابسهم العصرية عند توجههم إلى مجلس البادية: «لم يحضر أحد من الذين جاؤوا من المدن المجاورة، بالبنطال والقميص كما هو مألوف هناك، وإنما بالثياب والشُّمغ وعليهم العُقُل المرعزية المعروفة». والتشظي الأكبر نلمسه عند أبي نايف، صاحب المجلس والدعوة؛ إذ أقام وليمة كبيرة في البَرّ بمناسبة نزوله في بيته الجديد الكائن في المدينة!

لا يشذ عن ذلك عنّاز، ولا رعد، ولا حتى غربي. فعنّاز البدوي عشق رسلا، التي تسكن الطائف ولا تزور البادية إلا في المناسبات، ودفع كل ما يملك واستدان فوقه في سبيل الزواج منها. ولما تم له ذلك، وسكن في الطائف إرضاء لها ولأهلها، لم يتمكن من التناغم مع عيش المدينة. بات يشعر بأنه مقيد ومسلوب الحرية ومجبر على بلع كثير مما لا يشتهي. صبر وتحمل في سبيل محبوبته لكن كيله فاض في النهاية ففقد رشده وأعصابه، ثم فقد محبوبته رسلا وانتهى به الأمر في السجن. وعلى الرغم من أن رعد، ابن المدينة، هو من سعى إلى البادية بدافع الحب والرغبة والعودة إلى الأصول، فإنه انتهى على أبوابها وفشل في أن يكون ابنًا أصيلًا لها. لقد صدمه أحد عتاة البدو إذا صارحه وقال له: «لن تحملك الصحراء حتى تحمل شيئًا منها في داخلك. ثم سألني: هل تحمل شيئًا منها في داخلك؟ فتذكرت بأنني جديد عليها، لكنني أحمل عنها بعض الحكايات. قلت له ذلك، فأجاب وهو يبتسم، ولا أدري هل كان يبتسم ساخرًا أم لطرافة كلامي: الحكايات لا تسقيك ماء. نحن عشنا فيها سنين طويلة جدًّا ورغم ذلك لم نعش فيها على النحو الذي نريد، حتى حبنا لها لم يكن على ما نريد. ومن يدري، قد نحبها عندما نموت فقط».

وكذا غربي، الذي «يتحدث عن الصحراء كمن يتحدث عن الجنة». فعلى الرغم من عشقه منقطع النظير للصحراء، فإن روحه ظلت هائمة في الصحراء، وبقي جسده في المدينة حيث سكنه وأهله، وهذا ما لمسه رعد: «عاش في المدن كما عاش في الصحراء، فأضاف إلى نفسه أشياء من المدن وأشياء من الصحراء؛ لذلك كثيرًا ما يصف نفسه بأنه مخلوق برزخي يعيش برغبته على الحدود الفاصلة بين الحياتين».

الرواة واللغة

تولى دفة السرد أكثر من راوٍ، وبأكثر من طريقة. فأحيانًا يروي رعد بضمير المتكلم، وأحيانًا يتحدث غربي بلسانه الصريح، وفي أحايين أخرى يتدفق السرد من فم راوٍ غائب. وفي كل ذلك، لا يكتفي الراوي بالوقوف على الأشياء المرئية له، بل يتغلغل في جوانيات الأشخاص فينضح دواخلهم، ويتغلغل في الأشياء فيؤنسنها ويعكس اعتلاجاتها: «في صوت الحصى وهو يمشي شكاية جارحة تعلو كلما أسرع في المشي. لكنها ليست صافية، ولا وحيدة مثله في الفلاة، وإنما تُسمع مع صوت التراب إذ يتململ تحت قدميه. ثنائي حزين لا بد منه ما دام رحيّم يمشي في هذا الطريق كما قدّر، غير أنه لا يشعر تجاههما بتعاطف أو بحزن، بل يواصل طريقه ليسمع المزيد». أو: «تضورت النار في الموقد وعوت مثل سبع جريح».

ويظهر الوصف مدججًا بطاقة شعرية دافقة، كانت الميزة الأهم للغة الرواية. وهي لم تتوقف عند لغة رعد، ولا لغة غربي، بل ظهرت على لسان الراوي بضمير الغائب أيضًا. وبغض النظر عن تشابه ألسنة الشخوص في الرواية في جزئية الشاعرية، وهو ما يخلخل إلى حد ما مصداقيتها كشخوص متباينة في النشأة والبيئة والمستوى التعليمي والوظيفي، إلا أن الصورة الشاعرية العامة التي تسوقها الرواية للصحراء، وانخراط الشخوص في هذا الغلاف السحري قد يبرر جريان الشاعرية على ألسنتهم.

عمومًا، شكلت اللغة الشاعرية عنصرًا جوهريًّا في حَفْز الطاقة التوصيلية للأحاسيس والمشاعر التي عمدت الرواية إلى نقلها للقارئ. وقد نجح الكاتب بذلك في مراوغة الصور الخارجية للشخوص والأماكن والأشياء، والنفاذ إلى دواخلها، وهو ما مكّنه من تسخير اللغة لإيصال أحوال أولئك الأشخاص وتلك الأشياء كأحاسيس مكثفة، لا كأخبار ومعلومات. ويمكن للقارئ ملامسة هذا الدفق الشاعري في مختلف أوصال الرواية، فها هو الراوي يصف إبريق القهوة الجالس على الموقد، فيجلي حاله: «هذا الصوفي المعدني المسودُّ أبدًا على جال النار، يعيش فناءه في احتراقه، لكنه لا يلبث أن يعود إبريقًا جديدًا في كل «طبخة» جديدة أمام جليسه البدوي. إنه يطبخ في جوفه المعدني عشرات الصحاري في كل مرة، ثم يخرجها بعد استواء القهوة صحراء واحدة…».

ويقول غربي: «نحتاج إلى ضوء الشمس كي نفضح الهباء، ونحتاج إلى الهباء كي نفضح المكان، ثم نكتشف، بعد مراوغات بائسة، أننا جزء من الفضيحة؟!». أما رعد فيصف شعوره الداخلي بينما كان يتأمل البحر والناس على الشاطئ، فيقول: «وفي عمق الزرقة التي تشتد، تخيلتني أفك جوارب الرئتين لمباشرة الغرق متعمدًا عدم الإتقان».

سر العتبات

بعدما أثارت عتبات الرواية (العنوان والمقبوسات التمهيدية) فينا حمى الأسئلة عن سر النار، وماهية المرخ، والقلب المترع بالقلق، وفلسفة التطلع الدائم إلى الماضي، أتى نص الرواية ليجيب بتناميه على الأسئلة ويكشف الأسرار. وهكذا، عرفت للمرة الأولى أن «المرخ» مجرد شجرة، ولا أدري إن كان هذا الجهل يخصني وحدي أم يشترك فيه كثيرون من القراء أمثالي ممن تنقصهم الكثير من خبرات الصحراء. والعجيب أن هذه الشجرة تكتم النار في جوفها إلى درجة أن تتصاعد منها النار بمجرد احتكاك أوراقها بعضها مع بعضها الآخر، بل إنه سرعان ما يتصاعد دخانها، وتعقبه نارها إذا اشتدت الحرارة في الصيف، فتحترق وينتهي أمرها!

اتضحت ماهية المرخ وسرها، بداية في الفصل الثالث عشر حين وصف الراوي حال رعد قائلًا: «نبت رعد كالمرخ التهامي في اللقاءات التي تكررت مع غربي في أكثر من مكان، واستمر أيضًا مثل شجر المرخ في كتمان النار في جوفه، زيارات كثيرة وكلام قليل». وتكرر ذلك في معرض حديث الراوي عن الحكاء المتمرس في الفصل الثالث والعشرين: «ذلك الرجل الذي تكمن فيه حكاياته كمون النار في المرخ هو الوحيد الذي ما إن تنطلق منه العبارة الأولى حتى تؤجل الأفواه استهلاك الكلام إلى ما بعد فراغه من حكايته، وترهف الآذان فتتحول إلى لواقط سمعية خاصة لا تلتقط إلا ما يقول».

ويتكلل ذلك في الفصل الخامس والعشرين حين يطلب رعد من غربي أن يعرفه على شجر المرخ: «سمعت أنه تخرج منه نار ويشتعل من تلقاء نفسه». وتكتمل الرؤية عن المرخ، وعن القلب الذي تعصف به رياح مزعجة حين نتبصّر في رد غربي: «هذا في الصيف إذا اشتدت حرارة الجو، وقد رأيت مرة شجرة مرخ يخرج منها الدخان بسبب حرارة الجو، شاهدت بنفسي احتراق أعوادها دون أن يشعلها أحد. إننا مثلها في أحيان كثيرة، نشتعل من تلقاء أنفسنا غير أن اشتعالنا لأسباب خارجية أقرب وأسرع». ويردف ذلك تعليق رعد: «الله أعلم، كم عودًا منها يسكنني».

0 تعليق