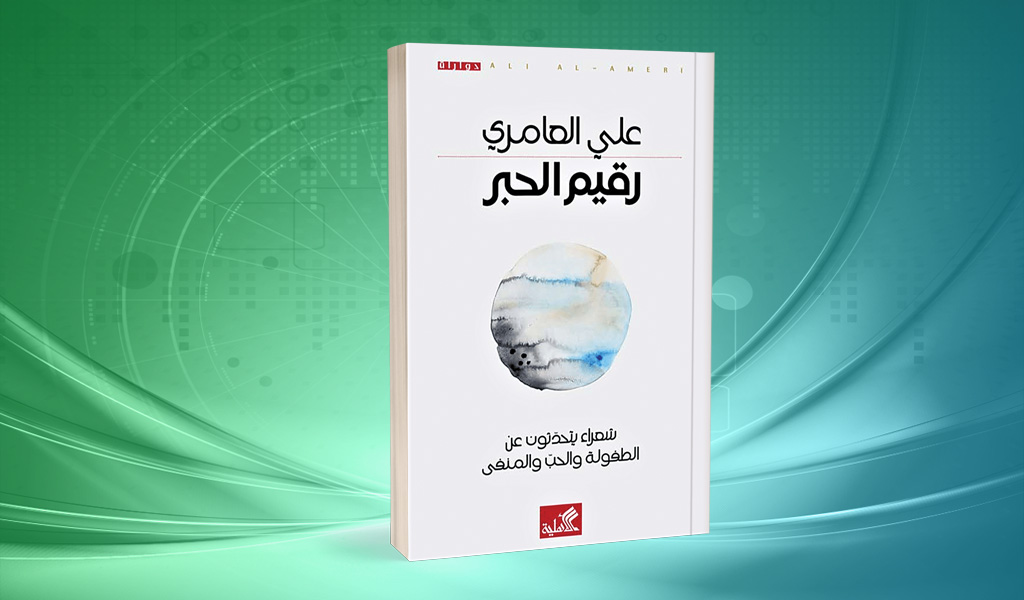

تبتعد سلمى الخضراء الجيوسي والشاعر شوقي عبدالأمير من أسرار الشعر التي يبحث عنها الشعراء في العادة. يتناولان موضوعات تتعلق بالشعر وبغيره. علي العامري، في كتابه «رقيم الحبر: شعراء يتحدثون عن الطفولة والحب والمنفى» (الدار الأهلية للنشر)، يدرك أن كلًّا من سلمى الخضراء الجيوسي وشوقي عبدالأمير لم يتركا بصمات بارزة في مسيرة الشعر العربي، لكن كلًّا منهما انهمك في مشروعات ثقافية عربية على تماسّ مباشر بالشعر، وهذا ما جعل العامري يوجه بوصلته نحو تلك المشروعات الثقافية «بروتا» و«شرق. غرب» لسلمى الخضراء الجيوسي، و«كتاب في جريدة» لشوقي عبدالأمير بالتعاون مع اليونيسكو وباشتراك أكثر من مئة صحيفة عربية.

ولذلك لم يكن مستغربًا أن ينصب الحوار ويتمحور حول هذه المشروعات؛ والأهداف والبدايات والعوائق والتطور والأثر والمآزق اللاحقة كتوقف كثير من الصحف، والقراءة في الإنترنت مباشرة من دون الحصول على ورق وتكديسه، والمعاناة أحيانًا في التخلص منه، لكن الجيوسي الشاعرة وعبدالأمير الشاعر لم يغردا خارج السرب فيما يتعلق بالشعر، حيث كابد الاثنان ما كابده بقية الشعراء في الكتاب، وبخاصة المنافي والتشرد والغربة والمعاناة التي يتسبب فيها الحنين إلى الوطن أينما ذهب المرء وحيثما استقر.

لكن المشكلات الأكثر تعقيدًا تتعين في حوارات الشعراء الخمسة الآخرين «عبدالوهاب البياتي، ومحمد القيسي، وعز الدين المناصرة، والمالطية ماريا غريك غانادو، والفلسطينية جذرًا ناتالي حنظل». تشي الحوارات بأهمية قيم معينة للشعر، ومن أهمها الطفولة والمنفى والهوية، وهي قيم تبدو القاسم المشترك الأعظم في هذا الكتاب. وإذا ما قلنا الهوية فإن اللغة تبرز كملمح رئيس من ملامح هذه الهوية، وهو ما نلمسه ونشعر به في آراء الشاعرتين المالطية ماريا غريك غانادو، والفلسطينية الأنتيلية الأميركية نتالي حنظل التلحمية قبل مئة عام.

يبرز الفقد كأحد العناصر أو العوامل الأساسية، ولا نحب ترداد ما قاله السابقون في هذا الشأن من قبل، وهو أن المرأة تعني الأم/ الحبيبة/ الأرض/ الوطن. فحمدة والدة الشاعر محمد القيسي التي أرضعته في فلسطين وحملته على كتفها وفي حضنها عبر حدود وجغرافيات عدة، تظل هي المرأة الإنسان الذي قاسى وعانى وذاق مرارة المنافي وقسوة الحنين إلى الديار أكثر من الشاعر نفسه. لكنها في بؤسها ومراراتها وندبها اليومي تنقل الوطن إلى ابنها من دون أن يقصد أحدهما ذلك. يقول القيسي: إنه كان عاقًّا لأمه، لكنه حين وجد نفسه بعد أكثر من خمسين عامًا مجردًا من تلك «اللطميات» وخطوط المنافي على وجه أمه، أدرك فداحة الخسارة التي أصابته.

كسر الحنين

لكن المنفى لشاعر مثل عز الدين المناصرة شكل حالًا مختلفة، فقد اكتشف أنه لكي يظل فلسطينيًّا، كان عليه أن يكسر الحنين في داخله. وهو حين يخاطب عنب الخليل في ديوانه الذي يحمل عنوان «يا عنب الخليل» لا يناديه كمنفيّ، وإنما كإنسان يعيش مأساة الاحتلال، وهو ما ينطبق على الجغرافيا في شعره؛ إنها بمنزلة توكيد الارتباط بالشعب وبالوطن، فهو ينادي عنب «الخليل» ويكتب الخروج من «البحر الميت» الذي يذكره صغيرًا مع أهل قريته الذاهبين لإحضار الملح بعد أن تتبخر المياه عن الصخور. ويكتب «قمر جرش كان حزينًا» وهو هنا يشير إلى أحد أهم مواقع المقاومة الفلسطينية قبل ترحيلها إلى لبنان وسوريا. ثم يعود إلى «كنعان» وأرض كنعان في «كنعانياذا» ليؤكد ارتباطه الجذري بفلسطين، وليؤكد ثانية أنها ليست أرضًا موعودة لأحد سوى الكنعانيين، حيث سرق الاحتلال منذ نشأته المفردات الكنعانية من رقص وغناء وملابس وطعام، بوصفها إرثًا يهوديًّا.

لقد لعبت الطفولة عند الشعراء المحاوَرين دورًا أساسيًّا في تشكيل التجارب الشعرية وصقلها. وهي غالبًا هنا مقترنة بالمنفى، كما هي الحال مع الشعراء عبدالوهاب البياتي وعز الدين المناصرة ومحمد القيسي. فهؤلاء جميعًا اقتُلِعُوا من أوطانهم بعد طفولة منقوصة، وخبروا المنافي بكل وحشتها وبعدها الفيزيائي عن الوطن. والملحوظة التي لا تكاد تذكر من قبل الشعراء أنفسهم، هي أنهم أُجبِروا على مغادرة الوطن؛ ليقاسوا حياة لا تقلّ قساوةً عن الاحتلال الأجنبي حينًا، والاحتلال المحليّ حينًا آخر.

علي العامري

فالشعر ليس مرغوبًا من جانب السلطة الحاكمة؛ لأنه يستثير المشاعر الإنسانية في مواجهة الاحتلالات المختلفة والدكتاتوريات المشابهة. وهو ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يسجن العديد من الشعراء كمحمود درويش ويطرد آخرين. وهو ما فعلته بعض السلطات العربية الحاكمة في كثير من أقطارها. وعلى الرغم من الحريات التي تمتع بها بعض المنفيين من الشعراء، فإن الحرية تظل هنا منقوصة، تمامًا كما يكون الوطن حاضرًا ولكن بلا حرية؛ إنهما توأمان من الصعب الفصل بينهما أو التمييز أو التوكؤ على أحدهما؛ لأن الاختلال مصير حتمي.

ترتبط الطفولة ارتباطًا وثيقًا بالتملك، وهو الأمر الذي لم يشر إليه الشعراء. فحين كان البياتي يلعب على ضفاف دجلة، ويلقي بالزوارق الورقية في الماء، كان يشعر في أعماقه أن النهر والضفاف والزوارق الورقية له، وما يعزز هذا الشعور هو قدرته وتمكنه من ممارسة الفعل نفسه وقتما شاء، ومن دون قمع فوقي. وعليه يكون المنفى محتفظًا في داخله بملكيات كبيرة تخصه تمامًا. فدجلة في المنفى لا يعود مجرد نهر في بغداد، بل ملكية خاصة فقدها البياتي. والحال تنطبق على المناصرة الذي فقد عنب الخليل خاصته، حيث كان الصغير يدخل أي كرم ويتناول أي عنقود من دون حواجز، وعليه يصبح في المنفى فاقدًا ملكًا شخصيًّا كالطفل الذي فقد ألعابه، أو شاهد من يمزقها واحتفظ بالمشهد حتى آخر عمره.

تظل في الحوارات شاعرتان على الحدود العربية والغربية جغرافيًّا وثقافيًّا. فمالطا جغرافيًّا تنتمي إلى الشواطئ العربية؛ أقصد الحدود الثقافية واللغوية. ومن المعروف أن مالطا جاءها العرب من صقلية، وجاؤوا معهم باللغة العربية والعادات والتراث كالغناء والرقص. ثم جاء البريطانيون وجعلوا اللغة الإنجليزية هي الرسمية. ثم استقلت مالطا، والتحقت بعد عشر سنوات بالاتحاد الأوربي.

وجدت الشاعرة ماريا غريك غانادو نفسها أمام ثلاث لغات أساسية، هي العربية والإنجليزية والإيطالية، من دون أن ننسى بقايا اللغة المالطية المحلية التي كانت سائرة إلى الانقراض. وبمقدار ما قد يشكل هذا التنوع ثراء ثقافيًّا، فإنه يقلص من خصوصية الجزيرة وأرخبيلها. فكل شخص في الكون يعتز بلغته ويعدّها جزءًا منه في مواجهة الآخر، وملمحًا من ملامح هويته، وهذا ما عانته الشاعرة المالطية ماريا غريك غانادو، التي تكتب بالإنجليزية، وتحكي المالطية العامية، وتعرف العربية والإيطالية. تضاف إلى هذا كله معاناتها من مرض «الاضطراب ثنائي القطب» المتعلق باختلال المزاج.

وهي تخبرنا أن الشعر ساعدها كثيرًا في مواجهة هذا المرض المزمن الذي يؤدي إلى اضطراب الشخصية وأعراض أخرى كالبارانويا والفصام. لقد أخذت مالطا تستقر تدريجيًّا، وربما ساعدها وجودها في الاتحاد الأوربي على ذلك، ولم يعد الشعر معيبًا للنساء المتزوجات مثلها كما كان من قبل، وأظنه إرثًا عربيًّا إلى حد كبير.

جرح المنفى

أما شاعرتنا الثانية المولودة والمقيمة على الحدود ثقافيًّا وجغرافيًّا، فلها جذور تمتد عبر الأرض البعيدة والمتعاكسة. لقد ولدت في هاييتي، وتحديدًا في جزيرة «هيسبانيالو» الجبلية في أرخبيل الأنتيل، التي تجمع على أرضها توأمين بلغتين مختلفتين، هما هاييتي والدومينيكان. نشأت بين الحدود، وتشكلت سيرتها في الأرخبيل الكاريبي وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والوطن العربي وعموم آسيا والشرق. وعلى الرغم من أنها لم تعرف فلسطين طفلة أو شابة، فإنها لا تنسى أن أجدادها هجروا بيت لحم الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي، وهي تعرف وتتابع مآسي شعبها، وتعدّ نفسها شخصًا منفيًّا تسبب له المنفى في جرح لا يتوقف عن النزف. تكتب بالإنجليزية، وقد اختيرت إحدى قصائدها ضمن مشروع الشعر المتحرك، حيث تعلق بعض القصائد في عربات المترو، ويقرؤها يوميًّا قرابة سبعين مليون شخص. تقول نتالي: إنها كانت تضطر للمزج بين أكثر من لغة للتعبير عن نفسها، وتظل شاخصة إلى أرض آبائها فلسطين، حيث ذهبت إلى بيت لحم والقدس، وشعرت بالرباط القوي الخفي الذي لا يزال قائمًا بينها وبين تلك الثقافة والهوية.

أخيرًا كنت أود لو نشر الشاعر علي العامري مؤلف الكتاب قصائد ولو قليلة لهاتين الشاعرتين، حتى يتمكن القارئ من الاطلاع على معاناتهما شعريًّا، ومدى تأثير الولادة والإقامة في الحدود وعليها. لكنه في النهاية كتاب ثريّ بكثير من المواقف والآراء، وقد اضطررنا إلى القفز على بعضها بسبب المساحة، خصوصًا ما يتعلق بنقد الشعر وقصيدة النثر التي لا اختلاف كبيرًا يُذكر حولها، باستثناء التسمية عند الشاعرين محمد القيسي وعز الدين المناصرة اللذين يُعَدّان من شعراء قصيدة النثر، رغم ارتباطهما الوثيق بقصيدة التفعيلة وبالغنائية الشعرية.

0 تعليق