أحمد ضياء

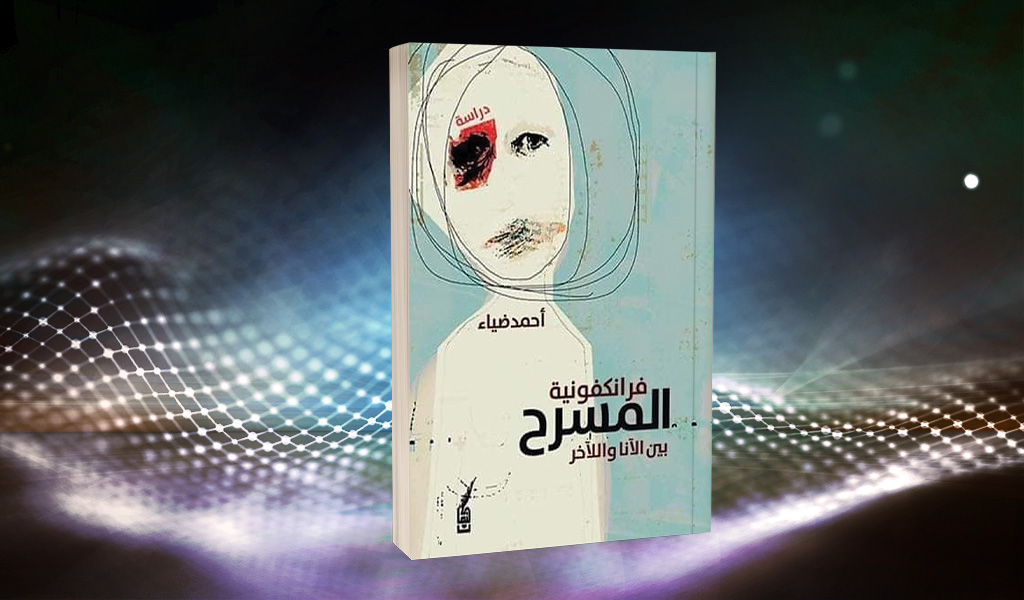

يُعد «المسرح» الفنّ الأكثر قدرةً على تغيير مسارات التفكير والوعي، وهو ما يدفع الطغاة على أشكالهم وأجناسهم لاستغلاله في الترويج لديمقراطياتهم، فيتحوَّل إلى مشروعٍ غائي لرسالتهم الوحشية في افتراس البشر. الناقد العراقي أحمد ضياء في كتابه «فرانكفونيّة المسرح بين الأنا والآخر» (دار كنعان، دمشق 2020م)، يكشف في خمسة فصول كيف تسعى «الفرانكفونية» إلى احتلال العقول من خلال المسرح، بعد أن نزعت عنها خوذتها العسكرية.

بعد أن يُعرِّف المؤلِّف الفرانكفونية يرى أنَّ انتشارها جعل من الفعل الخطابي المفاهيمي حافزًا من أجل بيان المرمى البدائي، هادفًا إلى وضع يده على البلدان لنقلها إلى بر الأمان، وبعدها يجري الاتصال وتتماثل عبر أيديولوجيته المختلفة الكثير من المواقف؛ إذ تُفرَض ثقافة الانمساخ على الدول المُستَعمَرة وتُسلَب هويتها الثقافية والحوارية، وتزحف عليها لتزودها بإرث لا دخل لها به، ولكنَّها بهذا إنما تحاول أن تطبق انمحاءها التام على هذه الدول…

في الكتاب يتناول المؤلف تنوّع جغرافيا الفكر الفرانكفوني وما جاءت به، حيث تُبلور الفرانكفونيّة لمكمنها شرفة خاصة من أجل لفت الأنظار إليها وسحب كل الجوانب المعرفية المقامة ضمن المهيمنات الحياتية، وهي بذلك تأخذ مفهوم البراءة وتعمل عليه ضمن عباءة موسيقية عالية الفعل تتمخض عنها تلافيف استطاعت أن تكتسح التيارات كافة، وتعبئ الموقف حسب ما تخطط له من تسهيلات وحركات مستقبلية.

كما يرى الناقد أحمد ضياء أنَّ الفرانكفونيّة تتبنى الاشتباك مع ذوي الهوية الهشَّة من أجل تسيّد لغتها والاهتمام بها بشكل أكثر معرفة ومصداقية، والمثير هنا أن يسأل مثقف عربي، هو فؤاد العتر، كاتبًا مسرحيًّا من أهم أعلام الفرانكفونيّة صموئيل بيكيت قائلًا له: لماذا تكتب باللغة الفرنسية؟ فأجابه: لكي أُعذِّب نفسي، ولأجدَ صعوبة أخرى للكتابة، ربَّما هو نوعٌ من الإغراء أن تكتب بلغة تعرفها بدرجة أقل مما تعرف من لغات أو لغة معينة.

ويستنتج المؤلف أنَّ النموذج الفرانكفوني لا يقف عند بؤرة معينة، «ففي الفرنسية، وهي لغة لا تكترث كثيرًا للجهة التي انطلق منها الكاتب. يكون التذويب شغلًا أساسيًّا داخل هذه المنظومة الكبيرة؛ لأنَّها تسعى إلى سلب الآخر من هويته، وإلحاقه إلى داخل كوكبة إبستمولوجية جديدة تغاير منظومته ومفاهيمه، وتسعى إلى خلق حوار معه من أجل الدخول في خطاب مغاير لطبيعة البيئة التي كان يقطن فيها، وهو الأمر الذي يحتِّم عليه وجود أكثر من مفهوم ومرجعية بهذا الشكل المختلف».

فرانكفونيّة الأجناس الأدبيّة

يرى المؤلِّف أنَّ الحضور القوي للجسد الفرانكفونيّ على خشبة المسرح رغم تشوهاته، يمثِّل استراتيجية للتحول الإيجابي؛ لكونه يتعلق بمسألة المقاومة الإمبريالية. فهذه التجسيدات تساعد الممثل/ الكاتب على بث خطابه من الركح أو النص، وكذلك ينبغي ألّا يكون الإنسان المنتمي للحراك الفرانكفوني ممسوخًا أو خاليًا من مرجعياته كافة، بل عليه امتلاك التعددية؛ لأنه جزء من الانتماء الجديد المتمثل في الحداثة الخصبة التي يتلقاها في إطار الاستحداث والاستهلال، لجعله متمسكًا بالعتبات الأولية ومغادرًا إليها في الوقت ذاته.

وقد جاء تمتين الفعل المسرحي المتثاقف من المهاجرين عبر سلسلة من الاتفاقات المنعقدة بين الدولة الأم للمهاجر، والدولة الحاضن فرنسا، مما هيّأ لهم مناخًا استيطانيًّا رسميًّا؛ لذا نرى المسرحي الفرانكفوني الجزائري كاتب ياسين قد كتب عددًا من المسرحيات مُثِّلَت لشهورٍ متواصلة «كانت المسرحية تثير الحماس أينما عرضت. والمشاهدون الفرنسيون رأوا في المسرحية نتاجًا مهمًّا للعالم الثالث وتجدر الإشارة إلى أنَّ مسرحية (محمد احمل حقيبتك)! تركت أثرًا بالغًا في الصحف والأوساط الفرنسية».

يحلِّل أحمد ضياء أربعة نماذج مسرحية فرانكفونية مقترحة لمعرفة الامتدادات التأثرية على المنتج المسرحي. حيثُ نقرأ عن مسرحيّة «في انتظار جودو» 1970م لصموئيل بيكيت، التي يعدّها المؤلف الجانب الضمني المتشح بعبثية البقاء أو المثول إلى الواقع، وهو الانحسار أمام الآخر لما يملكه من قوَّة وهيمنة من شأنها خلق فجوة بينه كمسافر وبين الابن الشرعي للبلد.

في مسرحيّة «العارض» 1975م للكاتبة اللبنانية المصرية أندريه شديد تُحدد عدد القضايا الفرانكفونيّة المتغلغلة في ذاتها لا إراديًّا، وهي تتشح بسلسلة من المواقف المتجذِّرة في كوامنها لأنها العنصر الأساس في تشكلاتها المعرفية، فلا تتوقف في بث خطابها الإستاطيقي على الصُّعُد كافة؛ لأن مسرحية «العارض» تشكل البذار الأوَّل للمكونات القمعية التي تؤرِّخ لمهمة إخراجه بطريقة أكثر وعيًا ومقبولية لدى القارئ.

في مسرحية «فن Art» تأليف ياسمينا رضا، إخراج باتريس كاربرا 1994م. يرى الناقد ضياء أنَّ العرض أضحى قابلًا للتأويل وتأكيد مفاهيم السلطة وتدويرها تحت طائلة مختلفة من شأنها التركز على نهايات الأشياء، أي الأداءات الراشحة من الصدام الفكري الذي تضعه الدول الفرانكفونيّة إزاء منتوج الآخر، ومن ثم؛ تمثلَ العرض بإظهار سلطوية المثقف الآخر على المهاجر راغبًا بتمييع الحواجز كافة، وجعل التلاحم هو الغاية الرئيسة من العرض؛ لأن هذا الأمر لا يزعزع أي ركن من أركانها أي (الفرانكفونيّة)، فالخاص الجمعي من كل الأمور هو اختراع باب التثاقف كحَلٍّ لصهر اللامألوف في الأشياء، ويحيلنا إلى طمأنينة التعامل والتوافق مع المواطن الأصلي أو الآخر الوافد.

في مسرحيّة «الحب عن بعد» لأمين معلوف 2002م. وبرأي المؤلف فهي تعالج مسألة النيوكولونيالية المتمركزة ببعديات الخطاب وما يترتب عليها من تداعيات مختلفة، وهذه المتطلبات تأتي كماركة عقلانية تستطيع جلب مواقف مكَّنت الأيديولوجيا من الدخول في تيار المسرح المعاصر، وهي بهذا تموج بأسلوبيات تضعه أمام العتبات الحقيقية الواصفة لتنظيم معالج، يربط بين قالبين ويحقق بعدًا شموليًّا متساميًا يغوص بالبيئة الجديدة الراديكالية، ويكتفي بوجود ثيمة الحب مِن بُعْد للدولة المركزية المعوَّل عليها ألا وهي فرنسا.

ويخلص الكاتب إلى جملة من النتائج لعلَّ من أهمِّها؛ الاكتساح الثقافي كحاصل ضمور في الثقافات المجاورة، لذا شعَّ المجال الفرانكفوني وتبلور قوامه حيث حاول أن يعوِّم المعارف كافة لإبراز خطابة السلطوي المهيمن، وكذلك الإحساس بالهوية الجديدة، وهو الثورة الحقيقية النموذجية التي ترغب فيها الفرانكفونية، وأيضًا العمل على تحيين الأفعال والأعراف المسرحية وتوضيبها إبستمولوجيًّا.

0 تعليق