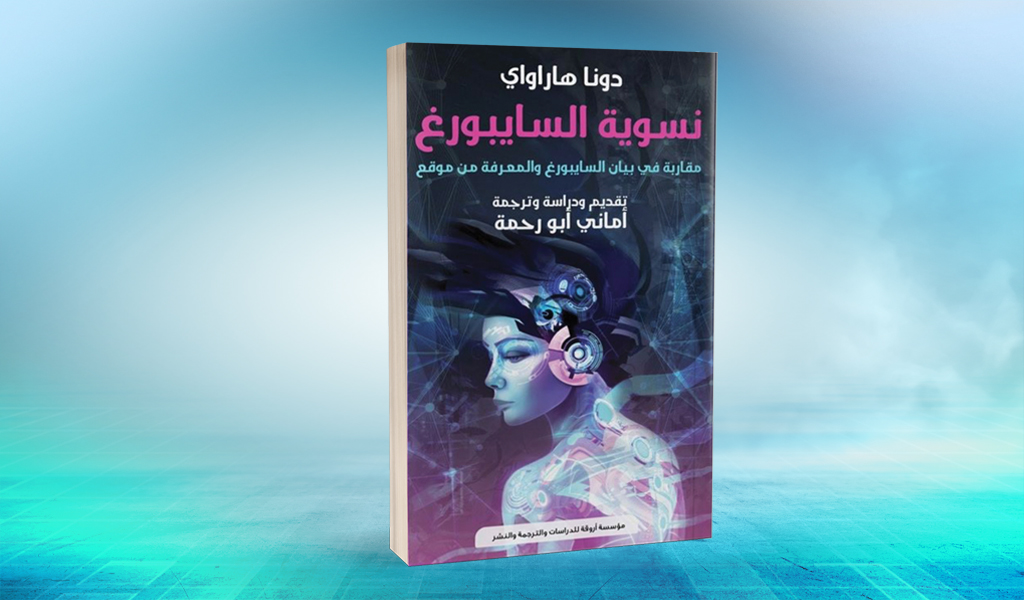

في كتابها «نسوية السايبورغ» الصادر عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر 2020م، تستعرض الباحثة والمترجمة أماني أبو رحمة التحدي النسوي حول إزالة الفوارق بين الشروط التي ميزت الذكورة عن الأنوثة وموقع ذلك من الطبيعة، والتكنولوجيا والعقل والعاطفة وفق السايبورغ الذي يعني رفض الحدود الصلبة التي تفصل بين الأجناس البشرية؛ فالسايبووغ كائن سايبرنيتيكي «معرفي» هجين بمعنى أنه يجمع بين الآلة والكائن الحي…

ينقسم الكتاب إلى جزأين؛ الأول عبارة عن مقدمة عميقة تشرح فيها المؤلفة فكرة الكتاب عبر سلسلة من المحطات، والجزء الثاني يترجم كتاب «بيان السايبورغ» لـ«دونا هارواي» وعلاقة ذلك بالعلم والتكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في أواخر القرن العشرين، وقد رأت أبو رحمة في مقدمة الكتاب أن الرقمية القائمة على الدماغ بدلًا من العضلات وعلى شكل الشبكات بدلًا من التسلسل الهرمي تبشر بعلاقة جديدة بين النساء والآلات لكنها في كل ذلك تستند إلى ما كتبته هارواي، التي وضعت عام 1985م «بيان السايبورغ»، ثم عادت ونشرته كما أفادت الباحثة مزيدًا ومنقحًا عام 1991م؛ من أجل انتقاد المفاهيم التقليدية النسوية، خصوصًا تركيزها القوي على الهوية، بدلًًا من التقارب.

تعد هارواي صاحبة كتاب «بيان السايبورغ» من «النسويات» الفاعلات، فضلًا عن أنها قد وصفت بالماركسية الجديدة وبما بعد الحداثية. درّست هارواي مادتي «الدراسات النسوية» و«تاريخ العلوم» في جامعة هاواي وجامعة جونز هوبكنز. وفي سبتمبر 2000م؛ مُنِحتْ أعلى تكريم تمنحه جمعية الدراسات الاجتماعية للعلوم: جائزة برنال عن مجمل مساهماتها العلمية وأبحاثها. وتعود مفردة السايبورغ «cyborg» (الكائن الحي السيبراني) في الأصل إلى عام 1960م. وضعها المهندسان: مانفريد كلاينز وناثان كلاين اللذان يعملان لصالح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) تتعلق رؤية كلاينز وكلاين عن السايبورغ بهجين من الآلة والبشر يقوم بتعديل البشر من أجل الفضاء، بدلًا من إنشاء بيئات صديقة للإنسان خارج كوكب الأرض. لذلك، يعد السايبورغ آلية تحررية من البيئات البشرية من خلال «نظام الإنسان/ الآلة ذاتي التنظيم». نظرًا لكونه أكثر مرونة من الكائنات البشرية.

السايبورغ بالنسبة لهارواي ليس مجرد مجاز يتحدث عن البيولوجيا والتكنولوجيا، ولكنه يجمع بين الهويات المتكسرة والمناطق الحدودية لأنواع كثيرة مادية وخيالية؛ لأن السايبورغ يعمل على تفتيت الحدود القائمة بين جسم الإنسان والكائنات الحية الأخرى في أبهى تصوره.

تقول أبو رحمة: إن هارواي لا تنكر الجسد كخريطة «للسلطة والهوية»، إلا أنها ترى في السايبورغ فرصة لتجاوز حدود الصورة النمطية؛ حتى داخل الدراسات النسوية للجسد الأنثوي: جسد السايبورغ ليس بريئًا؛ لم يولد في جنة، لا يسعى إلى الهوية الوحدوية، ويولِّد ازدواجيات متضادة إلى ما لا نهاية، أو حتى ينتهي العالم، ومن ثَمَّ يأخذ السايبورغ المفارقة. لكن السؤال الذي سيظل يرافقنا كيف نشأت مفردة السايبورغ؟ وما جذورها في الواقع؟

ومن منظور إصلاح الجندر وضعت النساء أفكارًا جديدة عن المساواة بين الرجل والمرأة، جاءت هذه الأفكار وفق تطور استعرضت فيه الباحثة محاور عدة ومن ذلك النسوية والماركسية والاشتراكية؛ فالنسويات الماركسيات اللواتي ينتقدن العائلة لأنها تضطهد المرأة، هن من قمن بوضع ربات البيوت في بنية الرأسمالية؛ أي العمل الاقتصادي الصناعي. وفي معرض التحليل احتوى الكتاب على تعريف النسوية التي عرفناها بأنها توجه نظري يتضمن مجموعة واسعة من المواقف ووجهات النظر.

في الجزء الخاص بالنسوية الراديكالية ترى مجموعة من النسوة الباحثات أن البطريركية هي الكلمة المفتاحية للراديكالية النسوية، أو القمع الكاسح للنساء من الرجال واستغلالهن؛ وتؤمن النسوية الراديكالية بأن النظام البطريركي غير مقدور عليه لأن جذوره الاعتقاد بأن النساء مختلفات وأدنى درجة، وهو ما يعني أن ذلك جزء لا يتجزأ من وعي معظم الرجال. وهناك -أيضًا- النسوية الإيكولوجية أو الفكر الإيكولوجي الذي ظهر في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالبيئة والتنمية عام 1992م، الذي ضغطت فيه المنظمات البيئية النسوية من أجل مراعاة حقوق المرأة والبيئة بالترادف. اتفق هذا المؤتمر، ومؤتمر المرأة الرابع في عام 1995م في بكين، لأول مرة على أنه لا يمكن الفصل بين حقوق المرأة وحقوق البيئة.

وفيما يخص نسوية ما بعد الحداثة فإنها تنتقد النسويات السياسيات القائمة على أساس فئة عالمية، المرأة، ويقدمن بدلًا من ذلك رؤية أكثر تخريبية تقوض صلابة النظام الاجتماعي المبني على مفاهيم: جنسيْنِ، وجنسانيتيْنِ، وجندريْنِ. ويقلن: إن المساواة ستأتي عندما نعترف بأجناس وجنسانيات وجندرات متعددة بحيث لا تقف في الساحة فئتان فقط تتواجهان إلى الأبد.

ترى هارواي في البيان أن السايبورغ يمكن أن يفكك الجوهرية الجندرية، وأن يسهم في الأجندة النسوية اليوتوبية التي تتخيل العالم بلا جندر، أو عالم ما بعد الجندر، وتزعم أن كل السايبورغات هن «نساء ملونات». وفي جانب آخر تتحدث عن النسويات الملونات (التشيكانا: السكان الأصليون) في الولايات المتحدة: إنهن لم يكن -ولا السوداوات بطبيعة الحال- يتماهين مع النسويات البيض في الولايات المتحدة في كثير من الأحيان؛ لم يكن قادرات على قبول أيديولوجية نسوية مهيمنة واحدة تستند إلى تجارب النساء البيض كحلٍّ لقهرهن.

موضوعات الكتاب المترجم «بيان السايبورغ» الذي حللته وشرحته أبو رحمة، تتضمن: التكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في أواخر القرن العشرين، والحلم الساخر بلغة مشتركة للنساء في الدائرة المتكاملة، وهويات العلم ممزقة، والمعلوماتية للهيمنة، واقتصاد العمل المنزلي خارج المنزل، وسايبوغارت: خرافة الهوية السياسية.

يورد الكتاب مصطلحًا مهمًّا برز في السنوات الأخيرة وهو مصطلح الهويات المتقاطعة، وهو عن: كيف تتفاعل أنواع مختلفة من الاضطهاد وتؤثر في حياة الناس. تستنتج هارواي أن المصطلح «يشير إلى تكامل المصنع والمنزل والسوق بطرق جديدة وحاسمة؛ لأن التغيرات الاقتصادية تترك أثرًا في بناء الأسرة، وهو الأمر الذي تنشده هارواي وتستطيع تصوره: أسرة ما بعد الحداثة..أسرة تديرها وترأسها أمرأة».

تنتقد النسويات ما بعد الحداثيات السياسات القائمة على أساس فئة عالمية، المرأة، ويقدمن بدلًا من ذلك رؤية أكثر تخريبية تقوض صلابة النظام الاجتماعي المبني على مفاهيم: جنسيْنِ، وجنسانيتيْنِ، وجندريْنِ. ويقلن: إن المساواة ستأتي عندما نعترف بأجناس وجنسانيات وجندرات متعددة بحيث لا تقف في الساحة فئتان فقط تتواجهان إلى الأبد. تدرس النظرية النسوية ما بعد الحداثية الطرائق التي تبرر بها المجتمعات المعتقدات حول الجندر في أي وقت (الآن وفي الماضي) مع «الخطابات» الأيديولوجية المتضمنة في التمثيلات الثقافية أو «النصوص». ليس فقط الفن والأدب ووسائل الإعلام، ولكن أي شيء أنتجته مجموعة اجتماعية، بما في ذلك الصحف، والإعلانات السياسية، والطقوس الدينية، هو «نص». إن «خطاب» النص هو ما يقوله، وما لا يقوله، وما يلمح إليه (يسمى أحيانًا «نصًّا فرعيًّا»). يصبح السياق التاريخي والاجتماعي والظروف المادية التي يصدر فيها النص جزءًا من خطاب النص..

0 تعليق