قبل زيارة محمود درويش لبغداد واشتراكه في مهرجان المربد، واتفاقه مع وزارة الإعلام العراقية على توزيع مجلة الكرمل لم تكن المجلة توزَّع في المكتبات العراقية في سنوات صدورها الأُوَل، ومع ذلك كنا نتداول أعدادها التي تصل بالبريد للأدباء الفلسطينيين في العراق «جبرا إبراهيم جبرا وخالد علي مصطفى وخيري منصور، والصديق علي الأسعد وسواهم»، أو عن طريق أصدقاء في مكاتب المنظمات الفلسطينية في بغداد. آنذاك تعرَّفتُ للمرة الأولى على اسم وليد خازندار وقرأت أوائل قصائده ولفتني فيها لغتها الإيحائية وبناؤها التأملي واهتمامها بتفاصيل صغيرة، وتلك الحركة الشبحية التي تتحرك بها الأشياء والعناصر والماديات داخلها، حركة نسيمية شفافة تنسربُ بترسُّل ومن دون ضجة، لكن المفاجأة كانت حين علمتُ أنه شاعر «فلسطيني» فالصورة النمطية السائدة عن الشعر الفلسطيني آنذاك، التي لا تزال حتى الآن، أنه شعر «مقاومة» شعر تحضرُ فيه الأرض ببعدها السياسي، أرض تنزفُ مخيمات ولاجئين، وتضج فيه مراثي الشهداء، والاحتفاء ببطولة الفدائي، لكن شعر وليد بدا مفارقًا تمامًا لهذه «القضايا الكبرى» وبدت شخصيته الشعرية عصية على التصنيف ضمن مدارس «شعراء الأرض المحتلة» و«شعراء المقاومة» وما سمي «جيل الهوية» من معاصريه، ففي شعره اشتغالٌ وانشغالٌ بالتفاصيل الشخصية بقدرة لافتة على خلق صوته الخاص، عبر الحوار الشخصي المكثف، وتجربة التأمل الذاتي، وترجيحه على الشعر الهادر والصوت الصاخب، أما الصور المتلفعة بالكارثة المألوفة في الشعر الفلسطيني، فقد استبدل بها صور الأسى الشخصي، وعمق التجربة الذاتية الداخلية. وفي هذا ثمة أكثر من وشيجة تجمعه بتجربة ريتسوس، فريتسوس كان ملتزمًا أيديولوجيًّا، وعانى النفي والاعتقال، لكنه لم يرجِّح الشعار السياسي، على بصائر الشاعر، فبقيت قصائده أكثر التزامًا بـ«رؤيا» الشاعر لا بـ«رؤية أو رأي» الأيديولوجي.

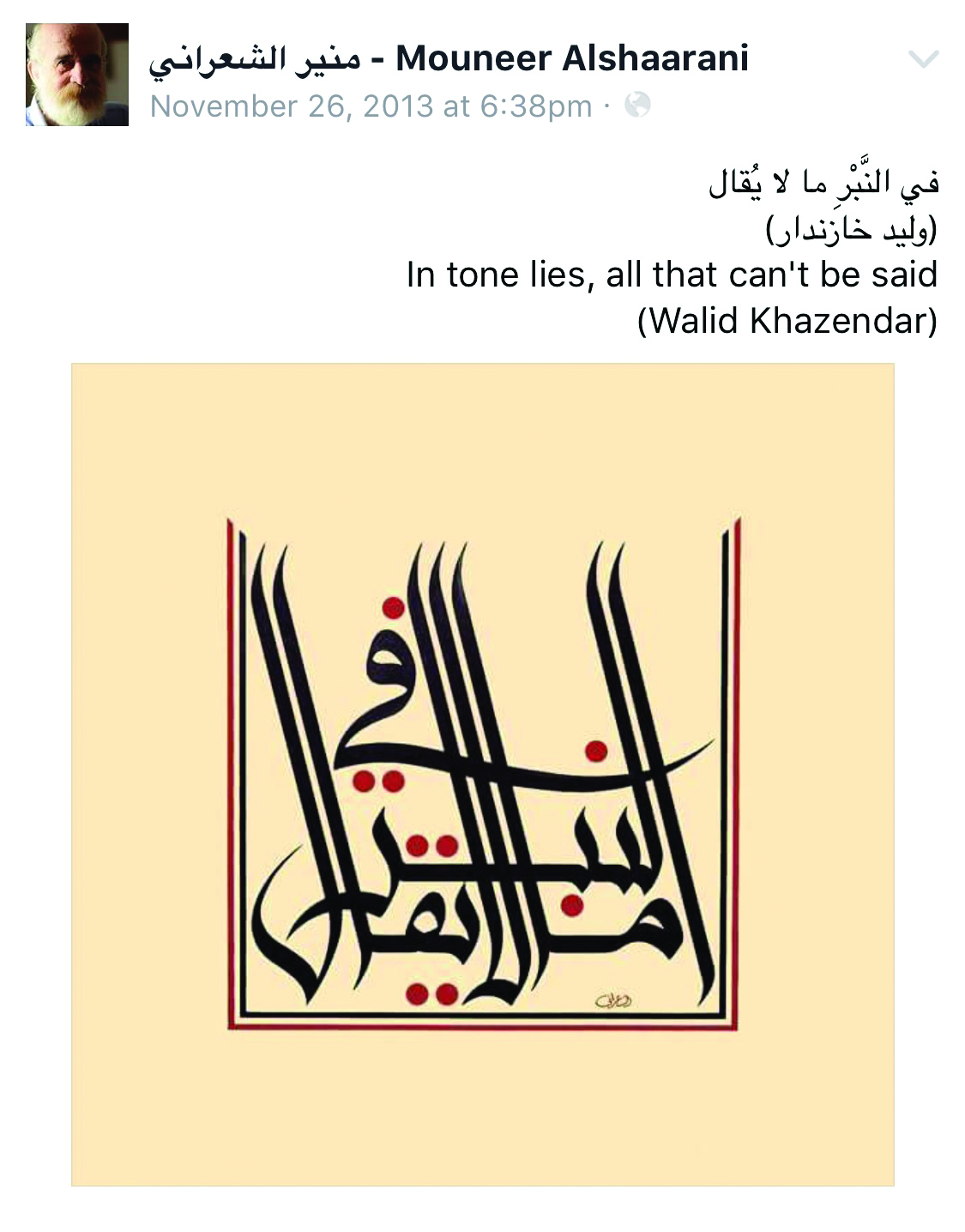

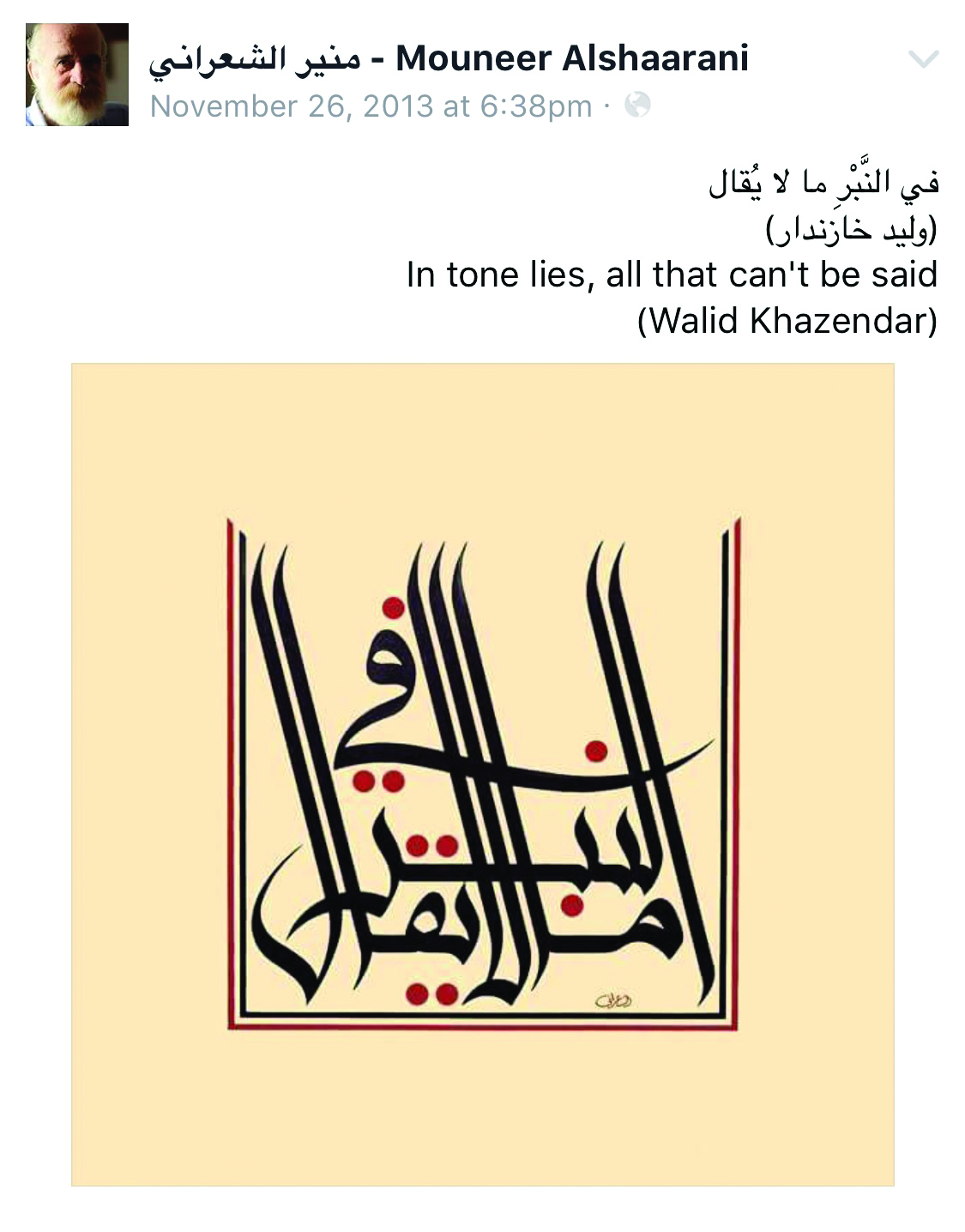

ولأنه أصغى لصوته الداخلي وحركة الأشياء من حوله، بعيدًا من صخب شعارات «المرحلة» بما تتضمَّنه من إقبال «جماهيري» وقبول نقدي عربي عقائدي، فقد ظلَّ شعر وليد خازندار خارج الأضواء «الجماهيرية» وبعيدًا من النقد سواء كان نقدًا أكاديميًّا، أو حتى نقدًا صحفيًّا، بيد أن هذا البُعْد أتاح له عزلة خلاقة واستغناء وزهدًا إبداعيين، وحفزه على أن يرسمَ لتجربته مسارها بحرية ودون تأثيرات خارجية، وأن يصبح هو الناقد لقصيدته ويتيح لنفسه تنقيح تجربته باستمرار بما يذكر بالشعراء الحوليين في الشعر العربي الذين كتبوا القصائد التي تعرف «بالمنقَّحات والمحكمات» فشعراء هذه الطريقة المعروفة منذ زهير بن أبي سلمى، لم يتعجلوا إنشاد أشعارهم فور تأليفها، إنما أتاحوا لأنفسهم برهة انقطاع عنها ليعودوا لها لاحقًا ويعيدوا النظر فيها قبل إعلانها للعامة. وبهذا المعنى فإن وليد خازندار ليس من الشعراء الذين يكتبون من «عفو الخاطر» لكنه شاعر ترسُّل وأسلوب ينحو إلى الجزالة ودقة المعمار والزخرفة الصورية، ونبرته متعففة عن المنابر ومتخففة منها، فشعره يتسم بالإصغاء والهدوء أكثر من الضجيج والانفعال، وَيَشي أكثرَ مما يجهر، وهو يصغي إلى همس البشر الهامشيين وهسيس الأمكنة وتنهدات الأشياء الخبيئة، لاستكشاف الجانب الآخر المضمر من الحياة، والجانب الآخر من الموت أيضًا.

وأن يحقق شاعرٌ مثل هذا الافتراق لهو أمر شاق وعسيرٌ حقًّا، وبخاصة أن السيرة الشخصية لوليد خازندار تبدو متلازمة بل إنها متماهية مع تاريخ حركة المقاومة الفلسطينية، عبر حقبة التهجير بعد النكسة، ثم حقبة بيروت حتى مرحلة الخروج منها بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1982م ثم الإبحار إلى تونس. والشتات الذي لا يعرف له مآل.

فمنذ مجموعته الأولى «أفعال مضارعة – 1986م» يقدِّم لنا وليد خازندار مضمونًا مختلفًا لا نعثر فيه على تلك الأرض «المفقودة» فنحن إزاء أمكنة موجودة، وزاخرة بالحياة والذكريات: حديقة، وشرفة، ومنزل، ولعب طفولي، وهكذا فإن الأرض لا تحضر ببعدها الجغرافي السياسي التقليدي. إلا عبر تلك الشحنة من الأسى ومن نبرة الرثاء التي يمكن تلمسها في قصائد الديوان وهي تنعي غيابًا إنسانيًّا لبرهة زمنية حميمة لم تعد متاحة، أو أنها أحبطت بفعل خارجي طارئ «في بلاد بعيدة» إذ يبدأ الديوان بقصيدة عن «لعب طفولي» و«حب مبكر» وحديقة وفراشات وفتاة وفتى سرعان ما تؤول إلى عزلة وانقطاع ووحشة:

«لنعترفْ بأنَّها شوارعُ موحشةٌ

في بلادٍ بعيدةٍ.

ولنعترف بأنَّنا متعبان»

هذا اللعب الطفولي، يقترب من المشاغبة اللغوية الخفيّة، كما في قصيدة «بيت بيوت» تلك اللعبة الأثيرة لدى الأطفال في حلم مبكر بإنشاء عائلة، لكن حتى معمار هذا الحلم الطفولي سرعان ما ينهار هو الآخر بحدثٍ مباغت للطفلين:

«كان الرجالُ الكبارُ يهيِّئونَ بنادقَهم

والنسوةُ ينشرنَ شراشفَ بيضاءَ

ساهماتٍ

على الحبالِ التي لا تنتهي»

وليد خازندار شاعر يفكر من خلال عينيه، ويرى ببصيرته أعماقه لا ببصره الخارجي. ويصوِّرُ تجاربه الشخصية كأنها وقائع حلم في منام، وفي الواقع أن الكتابة عن حلم منام سمة من سمات الصورة الشعرية لدى خازندار، فإلى جانب كثافة حضور المشهد اليومي المعتاد، ثمة خيط رفيع، وأحيانًا خفي، يشده إلى سينوغرافيا قوامُها وقائع حلم بكل ما يتحرك في الحلم من عناصر شبحية تشفُّ عن صور متجاورة، وتفاصيل يومية موغلة في عاديتها وبقاموس من المفردات التي تشير إلى عالم يبدو محدودًا حتى مغلقًا: المقعد، والطاولة، والجدار، والباب، والستائر، لكن ما يبدو أنه عالم مغلق سرعان ما ينفتح على مشهد أوسع عبر نافذة تطلُّ على البحر حيث: الصيادون، والشباك، والريح، والأشرعة، والمرافئ.. هذا الثنائية الضمنية من المغلق والمفتوح سمة من سمات القصائد «المنزلية» التي ستفضي لاحقًا إلى الإطلال على عالم الصحراء والبحر.

وعلى الرغم من الحضور القوي للطبيعة في شعر وليد خازندار، فإنه لا ينتمي إلى الشعر الرعوي، ولا يرد بألفاظ وعرة، بل يحضر سلسًا وشفافًا، وتجمعه مع الأشياء والتجارب الشخصية آصرةٌ جماليةٌ تعتمد لغةً مُقطَّرة عبرَ مِصفاة التأمُّل الداخلي. وهذا ما يتضح منذ ذكريات الحديقة والزهور و«بيت بيوت» في الطفولة، إلى المخدات والشراشف المبعثرة على الأسرة في سنِّ النضوج؛ إذ نجد ما يجمع بين الحالتين والزمنين حين تغدو «الفتاة» و«الفراشة» صورة تقريبية لكائن واحد:

«ألأنَّكِ الصغيرةُ الأكثرُ طيشًا

من الجنونِ والوصايا

من الأزرارِ والأصابعِ معًا

من القميصِ الأبيضِ

من الجواربِ، من الأجنحة؟»

قصائد تستذكر أحداثًا وتستدعي وجوهًا

يحمل عنوان الديوان نفسه «أفعال مضارعة» شيئًا من المفارقة، فالقصائد عمومًا لا تتحدث عن حاضرٍ زمني، بل هي قصائد تستذكر أحداثًا وتستدعي وجوهًا وهي تتحرك تحت سماء الماضي القلقة التي تنطوي على ذكريات بعيدة وقصة حب طفولي، وكأن الشاعر أراد أن يخلق مفارقة ابتداءً من العنوان «أفعال مضارعة» ليقول لنا: إن «ما كان لم يندثر، بل لا يزال نوعًا من الماضي المستمر». إضافة إلى ذلك فإن قصائد المجموعة تعتمد على الاسم أكثر من اعتمادها على الفعل، بمعنى أن الصيغة الاسمية لكائنات الطبيعة «الشجرة الضوء الزهرة…» وتلك المعبرة عن تفاصيل يومية «الغرفة، والباب، والمزهرية، والكرسي» تجسد صورًا رمزية لإبطال المشهد الذي ترسمه القصيدة، حتى حين تَرِدُ الأفعال المضارعة فإن ورودها غالبًا ما يكون بصيغة غير متحققة «النفي والتسويف أو مقرونة بسؤال يعبر عن اللايقين»

ويتضح انحسار الأفعال لصالح الأفعال منذ المقطع الأول من القصيدة التي حمل الديوان عنوانها والذي يخلو من أيِّ فعل لغوي:

«غيمةُ الهجراتِ في عينيهِ

وفي الحقيبةِ الكتابُ

والقلمُ الرصاصُ

وصورةُ العائلة»

وهذا النص بالذات نموذج مثالي لما دعا إليه شعراء المدرسة الإيماجية في الشعر الأميركي، التي من الواضح أن شعر وليد خازندار يتمثلها. فالقصيدة الإيماجية – كما في النموذجين الكلاسيكيين الأكثر شهرةً نقديًّا: «عربة اليد الحمراء». لويليام كارلوس ويليامز و«في محطة مترو» لعزرا باوند- تقوم على مجاورة الأشياء والكائنات -بشر

أو كائنات أخرى- مع عناصر دالة على الطبيعة -نبات أو حيوان أو ظاهرة – وهو «الكيجو» الذي يعدّ العنصر الأساس في قصيدة «الهايكو» التي أثرت بقوة في شعراء المدرسة الإيماجية ولعلها المرجع الصريح لقصيدتهم سواء من حيث حجمها أو عناصرها أو حتى موسيقاها، ويتمثل «الكيجو» في قصيدة وليد المذكورة آنفًا «بالغيمة» وهو دائم الحضور في قصائده خاصة في دواوينه الثلاثة الأولى «أفعال مضارعة» و«غرف طائشة» و«سطوة المساء» وهو أساس في قصائده المقطعية التي تقوم على الاختزال والقطع المتقصَّد. فالهايكو يعتمد «المقطعية» التي تخلق نوعًا من التقطيع الصوري، وهكذا يسفر التجاور بين المقاطع عن أكثر من بُعد، فتغدو للكلمات وللأشياء ظلال متعددة. وفي البناء المقطعي لقصائد خازندار، عادة ما يحل البياض أو الفواصل ما بين مقطع وآخر محل تلك الظلال، بما يخلق مسافة أو برهة برزخية لا تشكل انفصالًا صريحًا بين مقطع وآخر بل توصل ما بينهما بخفية وشفافية، بمعنى أن هذه المسافة تقوم مقام الظلِّ الذي يجمع بين الشجرة وظلها، وبين الكلمة ورمزها، والعبارة ومجازها. وبهذا يصبح الظلُّ ظلًّا مشيدًا ومأهولًا وليس شاغرًا واعتباطيًّا.

وفي الواقع إن الشاعر حين يصوب نظره إلى ما حوله، فلا ينبغي أن يكتفي بأن يمر عليه في نظرة عابرة ترصده من الخارج، بل عليه أن يرسل عبر تلك النظرة، خلاصة لما يجول أو يستيقظ في داخله، وما يتولَّد في وجدانه وذهنه، من تفاعلات مع ما يراه، عندها فقط يتحول الإبصار إلى تمعن، وكما يقول وليام بليك وهو أحد أكبر المتبصرين المتمعنين في الطبيعة” إن التمعن «يظهر التفاصيل الدقيقة، ويهتم بالصغيرة منها» وإذ يعي وليد أهمية صيانة النور الداخلي لهذا التمعن وسط عتمة مستحكمة وعدم تبديده جزافًا، فإنه يلوذ بالعزلة لتفادي الانكشاف والاحتفاظ بالكشف:

«خبِّئْ جذوتَكَ النبيذةَ

في طريق العتم هذا

لأنَّهم إنْ أبصروكَ أطفؤوك».

يمكن كذلك ملاحظة أنه عادة ما يعمد إلى أنسنة ما يراه أو يتعامل معه من أشياء وماديات كما في أمثلة عدة في «غرف طائشة-1992م»: «إذ ما يكملُ المفتاحُ دورتَهُ يَشِبُّ» أما الذات الإنسانية فعادة ما يتحدث عنها بوصفها غيابًا، وتتيح له هذه الصيغة البلاغية أفقًا أوسع وأكثر تحررًا في الكتابة عن التجربة الشخصية؛ إذ يغدو المؤلف في هذه الصيغة ذاتًا وموضوعًا في الآن نفسه، مستبطنًا، ومرئيًّا.

وإذا كانت الأفعال المضارعة مفارقة في عنوان مجموعته الأولى، فإن الأفعال في ديوان «غرف طائشة» منسوبة إلى غائب في الغالب. فالغائب بطل أساس في الديوان يتكرر «حضوره» في أكثر من مكان:

«كأنَّهُ لم يفقْ بعدُ من عصفٍ وموجةٍ.

كأنَّهُ لم يجئْ واضحًا

كصفيرٍ في عتمةِ الميناءِ موحشٍ.

كأنَّ على كتفِهِ

كُلَّما استدارَ ليغلقَ الشُبَّاكَ

نصفَ غائبٍ، إيالةً»

أو:

«الغائب….

في مقهى المحطَّة…

كرسيٌّ لَهُ، كرسيٌّ للحقيبةِ»

إنها تحديقة ذهول في الغياب إذن، غياب يشبه الانخطاف، والتيه، والانفصال عن المكان والمواعيد، لصالح تأمل وانشداه أقرب للتصوف، فهو يتخلف عن القطار على الرغم من أنه حضر في الوقت المناسب، إلا أنه بقي غائبًا أو ربما ذاهلًا عن حياته بمراقبة ما يجري حوله فقد غادر القطار وتركه لذهوله وتأملاته وانخطافاته. ثمة أسى في النبرة بمواجهة هذا الغياب، وكذلك في رواية السيرة وسرد التفاصيل، أسى خلاق، بمعنى أنه يرسخ النبرة المترسِّلة: «في النبرِ ما لا يُقال» وينحي «مسطرة الوصايا» جانبًا؛ لأن «أخطاءنا الصغيرة تكون جميلة وهي تكبر» ويتقصد صيد الصورة بمجاز زاهد، وتخليص عبارته من التشكي والإجهار والإشهار الفادح:

«يجيءُ من لبسةٍ كلامُنا

من لهفٍ ووشك انهمارٍ،

من حُبْسَةٍ»

لأنَّ ثمة أشياءَ تستعصي على التفسير:

«كيف يمكنُ لو دخلوا غرفةَ النومِ

أنْ تفسِّرَ كُلَّ شيء؟»

والواقع أن المجاز يشغلُ حيزًا كبيرًا في البلاغة الشعرية لدى خازندار، في حين ينحسر التشبيه بوضوح لأن التشبيه صلة وصل ظاهرة، بين شيئين، أو بين كائن وشيء، أما المجاز فنوع من التماهي، أو الاندماج، وبمعنى آخر، الفرق بين التشبيه والمجاز كالفرق بين الخلط والمزج، فالأول يكون بين عنصرين أو أكثر، قد يتاح عزلهما أو رؤية كل منهما، والمزج هو الحلول بما يؤدِّي إلى غياب مظهر كل عنصر من عنصرين أو أكثر وظهور شيء ثالث أو آخر، الأول تداخل أما الثاني فتفاعل وذوبان يتعذر معه التمييز بين ما هو موجود في الذاكرة، وما يتجلى في الراهن، وأيٌّ منهما مجازٌ للآخر. تحدِّد قواميس اللغة المزج بأنه في المشروبات، ولعلَّ في هذا ما يكفي من التوضيح.

العودة إلى صياغة المكان الأول

بعد مرور عشرين عامًا على نشر ديوانه الثالث «سطوة المساء-1996م» يصدر وليد خازندار ثلاثة دواوين في غضون ثلاث سنوات. «جهات هذه المدينة- 2015م» و«بيوت النور الممكن- 2017م» و«أيام البحر والصحراء- 2018م»، وبالتأكيد أن هذه التواريخ لا تعني، بالضرورة، أن ثمة تلازمًا فوريًّا بين زمني كتابة هذه الدواوين ونشرها، أي أن ينجز الديوان في سنة وينشره، ثم يكتب ديوانًا آخر في العام التالي، فمن الواضح أن هذه البرهة الزمنية أتاحت له وفرة في الكتابة واستبطانًا تأليفيٍّا، غير أن الأكيد أيضًا أن هذه الدواوين الثلاثة تمثل تحولًا نوعيًّا في تجربته؛ إذ وجدَ مكانًا مختلفًا يذهب إليه، والذهاب هنا يشير إلى العودة، لا العودة بمعناها السياسي الوطني الشائع، إنما عودة وجدانية عبر الذاكرة إلى الجذور الأولى والمكان الأول الذي اختفتْ معالمه في الواقع، وبعبارة أدق عودة إلى يوميات أزمنة تبدو العودة المادية والجسدية لها متاهة عسيرة بل رحلة مستحيلة.

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

ربما يبدو المكان هنا أكثر اتساعًا من مجرّد (غرف طائشة) وأقل اضطرابًا من ذي قبل، فالمكان في «جهات هذه المدينة» مكان الولادة، لا الشتات، إنه «غزة» التي تمتزج صورتها الأنثوية المجازية بصورة الأنثى الحقيقية. وحين تُشيدُ المقاطع ذات الجمل القصيرة بتجارب الإنسان، يخاطبُ القسم السردي المدينة بوصفها أنثى وعروسًا، فيعود الشاعر إلى ترسيخ التماهي بين الأنثى وأشياء الطبيعة والمكان: «الموجةُ أُنثى، الحبيبةُ شجرةٌ وبيتٌ ومأوى»

إنها المدينة الجامعة والمفرِّقة ما بين الكنعانيين والفرعونيين، والمفتوحة على سواحل الإغريق والرومان. بيد أنَّ المدن التي تقع ما بين البحر والصحراء، غالبًا ما يتحدد مصيرها بين الغزو والارتحال، ومدينة وليد لا تكاد تنجو من هذا المصير إذ تصبح رهينةً للحصار:

«مُغْلَقةٌ جهاتُها عليها

مدينةُ السفينةِ والقافلة»

ويبدو مثل هذا الحصار لمدينة خلقت بين البحر الأسطوري، وصحراء الأنبياء، وذات الأصول الكنعانية والأسلاف البحارة، حصارًا للإرث والتاريخ والحضارة:

«بَحّارةٌ في الأصلِ

أُغلقَ البحرُ دونهم والصحراءُ خُتِمتْ عليهم

ليس غيرُ شِباكٍ يرتِّقونَها، مراكبَ لا تبتعد»

وهكذا فإن هذا الانسداد الغريب لجهات مدينة أسطورية كانت مفتوحة دائمًا، يجعل من يعيش فيها «مكشوفًا مُهدَّدًا مثلَ المدينة» مكشوفًا هنا قد لا تعني أن الفرد والمدينة أعزلان فحسب، بل تشير أيضًا إلى العري بمعنى «صراحة» الحوار ما بينهما وسط العزلة.

وإذ درجت قصائد شعر الحداثة على هجو المدن، وبدت جميعها تهتدي بنوع من التأثر بالنموذج الحداثي الأبرز «قصيدة الأرض الخراب» لإليوت حيث نهر التايمز يتباطأ في جريانه وهو يحمل النفايات، والهواء ملوّث بمداخن المدن الصناعية، وجسر لندن يضج بالبشر الذين يمشون عليه كالأموات أو كالأشباح، فإنَّ مدينة وليد تتكشف عن صورة مختلفة، صورة مدينة حية، وبشرها يأنسون إلى الألفة فهم عشاق لها. وكلاهما يروي سيرةَ الآخر حين يتبادلان الحكايات، وهكذا لم ينس أنه يكتب عن مدينة في الشرق، لا عن مدينة في الغرب. فجاءت قصيدته مديحًا للبشر،

ولمعجزاتهم اليومية:

«يدرسُ الأولادُ والبناتُ على الشموعِ تاريخَ الحضارةِ، وينجحون»

ومن «جهات المدينة» يتوغل في عوالم أزقتها في ديوان «بيوت النور الممكن» وهي بيوت من الواضح أنها في «غزة» أيضًا، حيث تتجاور الخيمة والبيت.

وفي هذه الدواوين يبرزُ، إضافة إلى ثيمة الغياب البلاغي التي أشرت لها، ضمير الغائب المذكر «هو»، والغائبين الجماعة «هم» إلى جانب حضور مركزي لضمير المخاطب المؤنث «أنتِ» سواء كانَ مؤنثًا حقيقيًّا أم مجازيًّا «امرأة أو حبيبة طفولة أو مدينة أو بلاد أو سواها» وهذا الخيار الفني عادة ما يضفي على المشهد سكونًا ظاهرًا، لكنه يختزنُ في باطنه عبابًا عارمًا، حيث يبقى (الغائبون) مجهولي الأسماء وملتبسي العناوين:

«لا نعرفُ أسماءَهم.

خيامُهم قربَ عناوينِهم»

منطق اللغة الأخرى

تتيح دراسة البنية النحوية «التركيبية» في شعر خازندار الكشف عن مستوى البلاغة التي يشتغل عليها لتوليد دلالة نفسية ومضمونية عبر تركيب معين. ومع أن تركيب جملته يخضع أحيانًا لبناء الجملة المترجمة، أو منطق اللغة الأخرى، فإن ذلك لم ينتهك فصاحتها، بل مَنَحَها إيقاعًا داخليًّا في غياب إيقاع العروض التقليدي. لاحظ على سبيل المثال تأخر الفاعل عن فعله في هذه الجملة:

«كأنَّ مفاتيحَهم تدورُ في خواطرِهم.

كيفَ يمكنُ أن يهتدي

في خرابٍ كهذا

عزيفٌ إلى الأبواب».

فتأخير الفاعل هنا لم يأت اعتباطًا على الرغم من أنه يبدو تعبيرًا متعثرًا، بل هو متعثِّر فعلًا فعبارة «في خراب كهذا» التي تتوسَّط «الفعل والفاعل: يهتدي إلى الأبواب» تتيح لك معرفة المشقَّة في طريق الخراب قبل الوصول إلى الأبواب. ومن هنا فما قد يبدو ارتباكًا في بناء الجملة إنما هو تعبير عن عناء نفسي وجسدي في طريق الوصول إلى تلك الأبواب، لكن أية أبواب وإلى أية بيوت تفضي؟ يبقى الجواب بصيغة سؤال حين تصبح الأجساد هي البيوت في قلق المكان:

«أهِيَ بيوتٌ حَسْبُ كي تسكنَهم.

كأنَّها لم تزَل

وكأنَّهم فيها

يُطِلُّونَ على أنفُسِهم».

أو تغدو مجرد حلمٍ في العين:

«حواجبُكم قناطرَ أحلامِهم».

إذا كان شعر المقاومة قد دوَّنَ تاريخَ المأساة الإنسانية لشعب مقهور ومآثر «البطولة» للمقاتلين في حقبة العمل الفدائي في محاولة لخلق ملحمة جماعية معاصرة، فإن شعر خازندار انتبه لجانب آخر مهمل فانشغل بتفاصيل الحياة الأكثر تعقيدًا، التي تعبر عن الهوية لمضمرة، متجنبًا إلى حد بعيد خطاب الهوية التعبوية السائدة في وسائل الإعلام، ومرجحًا الشعر على الشعار؛ لذا سيبدو أبطاله أناسًا هامشيين: بحارة وصيادين وفلاحين وعشاقًا محبطين، وأمهات، وتلامذة مدارس، وشيوخًا يعيدون سرد الحكايات. بيد أن هؤلاء جميعًا يروون في الواقع ملحمتهم الخاصة، وهو ما أتاح للشاعر أن يخلق من سيرهم أجواء بقدر ما تعبر عن يوميات فلسطينية عادية، فإنها تحيل إلى حياة كنعانية تتواصل في اللاوعي الجمعي. وأية مراجعة للطقوس الكنعانية القديمة سنجد ملامحها حاضرة في شعر خازندار من خلال تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء الأبطال «الهامشيين» فالمكان يعيدنا إلى ذاكرة سحيقة: البحر والسفن والأشرعة، وهي عودة تذكر بنزعة ريتسوس إلى استحضار ما هو حضاري وأسطوري عبر اليومي، ومثلما ثمة إحالة إغريقية لدى ريتسوس، نلمس لدى وليد أيضًا إحالة كنعانية تحيل المشهد اليومي الراهن إلى إرث تاريخي وأسطوري بعيد.

وعلى نول النساج الكنعاني نفسه يحوك خازندار في «أيام البحر والصحراء» سيرة مدينة ومصيرها «ما بين البحر والصحراء» فينجزُ سيرة تراجيدية تعيد استذكار تاريخ النكسة إذ تبدأ القصيدة من لحظة حرب: «المدينةُ انهزمَتْ، يومٌ واحدٌ من الأناشيد»

«أغلقْنا دورَنا علينا

تركنا الأشجارَ وحدَها في الشوارع»

وفي خلفية هذا المشهد ثمة حركة لسفن الاستكشاف وفتوح البلدان لما وراء البحر، وقوافل الرحيل والهزيمة في الصحراء.

«بيوت النور الممكن» عمل يجمع بين السرد والإيجاز ويجمعه مع «جهات هذه المدينة» أكثر من آصرة، حتى ليبدو العملان عملًا واحدًا من حيث الموضوع والتقنية، وكلاهما يحمل سمات ملاحم ما بعد الحداثة، بما يذكر بعمل ديريك والكوت «أميروس» حين جعل من شخصيات معاصرة وحقيقية في مسقط رأسه «سانت لوسيا» في جزر الأنتيل، أندادًا لشخصيات هوميروس في إلياذته: آخيل وهيكتور وهيلين، وخلق طروادة جديدة أبطالها الصيادون في البحر الكاريبي، وقصة حب وحرب ورحلات بحرية. ولأنها ملحمة البسطاء والهامشيين لا الأبطال الأسطوريين يعمد خازندار أحيانًا إلى استخدام اللهجة لا اللغة، لهجة مغرقة في المحلية، مدونًا من خلالها بلاغة الشارع: «كندرجي» «ميلة» «مصيص» «نقِّيفة» «دبكة» «عجوة» «حواكير» إضافة إلى تعبيرات يومية من قبيل: «بنت عمه اللزم» «عاملَّك عَمْلَةً» «أتفرّجْ» «أنجنَّ» «طالع لأمه»… إلخ.

كما نقرأ في أعماله الأخيرة، وللمرة الأولى، مفردات مثل: بنادق، وقصف، واحتلال، وزنازين، وحواجز، وتحرير،ِ وعودة…إلخ لكن وليد خازندار وهو يكتب عن «فلسطين» «وغزة» فإن قصيدته لم تفقد سماتها لكونها قصيدة تأمل لا قصيدة انفعال آنيّ أو شعر تعبئة، فقد كتبها بعد أكثر من نصف قرن على النكسة وبعد أن رأى:

«العمرُ يجري

ونراهُ يسبقُنا فنكبر»

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

مقال جميل. شكرا محمد . اعطيت وليد بعض ما يستحق..