تسرَّب بسرعة الأمل الذي راود سكان تعز في أن تصبح مدينتهم عاصمة اليمن الموحد سنة 1990م، فقد كانت تعز، بوصفها المدينة الثالثة بعد صنعاء وعدن، خيارًا منطقيًّا بسبب موقعها الجغرافي الوسيط بين عاصمتي اليمن الشمالي والجنوبي. لكن تعز لم تتمتع بوضع العاصمة إلا مرتين في تاريخها: في عصر الدولة الرسولية (1228- 1454م) الذي يعد العصر الذهبي لليمن، وفي عهد الإمام أحمد، آخر أئمة الزيدية في اليمن (يمتد حكمه من 1948م إلى 1962م).

تأسست المدينة ونمت أسفل السفح الشمالي لجبل صبر، على ارتفاع 1350 مترًا فوق سطح البحر، في منطقة مرتفعات الحجرية الخصبة (المعافِر قديمًا). واتسعت تعز منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى ما وراء حدود المدينة القديمة، فابتلعت عددًا كبيرًا من الآثار والمباني القديمة التي لم تعد تعرف سوى بالعودة إلى المصادر التاريخية، والتي لم يبقَ منها سوى ذكرى بعض الأسماء التي لا تزال تتداول حتى الآن. والصور التي التقطها زوار غربيون في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين، يُستنتَج منها أن أغلبية الآثار كانت قد اختفت في القرن العشرين؛ إذ نرى في هذه الصور النادرة مدينة صغيرة محاطة بسورها ذات مظهر يعود إلى القرون الوسطى، ولا يبدو أنها تختلف عن المخطط الذي وضعه لها الرحالة كارِستِن نيبور سنة 1765م. فهل نستنتج من ذلك أن المدينة لم تتغير إلا تغيرًا طفيفًا خلال قرنين من الزمن؟

ومع أنه لا توجد سوى معلومات قليلة متفرقة عن التاريخ الحضري للمدينة، يعطي بعضها الانطباع بأنها بدأت بالتراجع منذ منتصف القرن الخامس عشر الميلادي على إثر الحروب الداخلية التي وضعت نهاية لحكم الأسرة الرسولية سنة 1454م. فقد نَقَل سلاطين الطاهريين (حكموا من سنة 1454 إلى 1517م) العاصمة منها إلى المِقرانة، وعانت وصولَ جيوش المماليك سنة 1515م، واستولى عليها إمام زيدي سنة 1535م لتقع في النهاية في أيدي العثمانيين سنة 1546م. واستعادت تعز بفضل العثمانيين بعضًا من دورها السابق كعاصمة، حيث أصبحت مركزًا إداريًّا لـ«سنجق» يحمل اسمها، وحافظت على هذا الدور في عهد أئمة القاسميين الذين استعادوا السيطرة على اليمن سنة 1639م. وجعل منها الاحتلال العثماني الثاني (1872 – 1918م) عاصمة «متصرفية» ذات دخل مهم، وتشمل أراضي واسعة وفقًا لما أكده سنة 1887م دارس النباتات الفرنسي ألبير دوفلير Albert Deflers الذي يقول: «تعز عاصمة متصرفية تمتد سلطتها على البلد الممتد بين منطقة الحديدة والمناطق المستقلة الممتدة إلى الشمال الشرقي لعدن. وتشمل أراضي المخا والشيخ سعيد التي تخلت فرنسا عنها حديثًا». وعلى خلاف عواصم يمنية أخرى مثل صنعاء وزبيد، لا يُعرف حتى اليوم أي مصدر خاص بتاريخ تعز. ولا تسمح المراجع المتوافرة بتناول موضوع تاريخها الاجتماعي الذي لا يزال في حاجة إلى أن يُدرَس ويُكتَب. ويقتصر هذا المقال على تناول تاريخها الحضري قبل قيام الجمهورية سنة 1962م استنادًا إلى الإشارات العابرة عند المؤرخين والجغرافيين العرب وبعض شهادات الرحالة العرب والغربيين التي ينبغي تناولها بحذر.

حول قلعة

على الرغم من أن الهمداني ذكر محلات أكثر غموضًا مجاورة لتعز في كتابه صفة جزيرة العرب، فإن اسم تعز يغيب تمامًا عن هذا الكتاب. فقد كانت مدينة الجَنَد الصغيرة في تلك الحقبة، والواقعة على بعد 17 كيلومترًا شمال شرق تعز، عاصمة مخلاف بالاسم نفسه وأحد ثلاثة مخاليف إدارية قُسِّمَت إليها اليمن في القرن السابع الميلادي. وبنى هناك الصحابي معاذ بن جبل أول مسجد في البلاد. ويعود أول ذكر معروف لتعز في المصادر إلى الحقبة الصليحية (من 1037م إلى 1139م)، ويخصّ حصنًا بناه في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي أخو السلطان الصليحي فوق مرتفع أسفل جبل صبر. ومن المحتمل أن النواة الأولى للمدينة بدأت في النمو أسفل الحصن منذ تلك الحقبة.

وأصبحت قلعة تعز، بموقعها الإستراتيجي، إحدى أهم قلاع الأيوبيين، على إثر سيطرتهم على اليمن من سنة 1173م إلى سنة 1374م. وقد أحدثوا تغييرات مهمة واشتروا غيلًا يسمى «الخشبة»؛ لتوفير مياه الشرب. واحتضنت القلعة الإدارة العسكرية والسياسية وخزانة السلطة الجديدة، وهو ما أعطى لها وصف «سرير الملك وحصن الملوك»، و«تل الذهب» كذلك؛ لأن ضرائب عدن كانت تنقل إليها أربع مرات في السنة. يؤكد مكانتها القول المشهور: «تعز كرسيّ اليمن، وخراجها من عدن».

وهكذا كان قربها من الميناء الكبير عاملًا رئيسًا في اختيار الرسوليين، الذين حلوا محل الأيوبيين سنة 1229م، أن تكون عاصمتهم. وقد اتخذ هذا القرار السلطان الثاني المظفر يوسف (حكم من سنة 1247 إلى سنة 1295م) في بداية عهده. وكان دخل تجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي أساسيًّا في ازدهار الدولة الرسولية. وكانت السمات الدفاعية للقلعة وموقعها في ملتقى أراضٍ واسعة يسيطر عليها الرسوليون، من حضرموت في الشرق حتى صنعاء في الشمال، عناصر لا يمكن تجاهلها أيضًا. كما شكل الطقس المعتدل، وتوافر مياه غزيرة، وكذلك خصب المنطقة مؤهلات مهمة.

ووصف ابن المجاور، الذي عمل بالتجارة في جنوب شبه الجزيرة العربية، مدينة تعز بالقول: إنها قلعة بين «مدينتي عُدَينَة والمَغرَبة». وتقع المغربة في الغرب، كما يشير اسمها، في حين تقع عُدَينَة في السفح الشمالي من الجبل، لكنه رسم كلًّا منهما في الخريطة التي وضعها للمدينة في الجانب المضاد للأخرى. وهذا تقسيم أكده في الحقبة نفسها الجغرافي ياقوت الحموي. لكنْ ياقوت ينسب إليها ثلاثة «أرباض» (أحياء): عُدَينَة، والمغربة، وحي المشرقية وهو الاسم الذي لا تذكره المصادر اليمنية. ولا شك أن نمو المدينة انطلاقًا من حيين أو ثلاثة يعود إلى تضاريس المكان المتعرِّج الذي تتخلله مجاري الماء من وديان وسوايل شكلت حدودًا طبيعية بين الأحياء. ولم يشهد ابن المجاور، الذي كان في اليمن أثناء وصول الرسوليين إلى السلطة، تكريس تعز عاصمة لهذه الأسرة الحاكمة الجديدة.

وبعد نحو قرن من الزمان أكد الرحالة الكبير ابن بطوطة، الذي زار اليمن في عهد السلطان المجاهد علي (حكم من سنة 1321م إلى سنة 1362م)، أن للمدينة ثلاثة أحياء (محلات): يسكن في الأول السلطان ومماليكه وحاشيته وكذلك رجال أرباب دولته. ولا يتذكر اسم هذا الحي، ولعله المغربة. ويسمى الحي الثاني عُدَينَة ويسكنه أمراء الجيش وجنودهم، والثالث حيث يوجد السوق الكبير وعامة الناس فيسمى المحالب، وهنا أيضًا لم تسعف الرحالة الكبير ذاكرته لأنه خلط بين «المحالب»، القرية الوقعة شمال تهامة، و«المحاريب»، وهو حي يقع إلى الجنوب الشرقي من تعز بالقرب من وادي المدام.

ويفترض وصف ابن بطوطة وجود مدينة بلاط لا يختلف تنظيمها عن مدن أخرى في العالم الإسلامي، مثل سامرَّا في العراق في عصر العباسيين أو القاهرة الفاطمية؛ إذ يوجد في هذه المدن تقسيم تام بين فضاء السلطة، وأحياء السكن، والمساكن المخصصة للجيوش. كما ذكرت المصادر اليمنية أسماء حافات، ولكن من الصعب تحديد مكانها في أغلب الأحوال؛ لأن أسماءها اندثرت كما اختفت الآثار الموجودة فيها. ولم يعد يوجد في الأحياء الحالية، مثل المجلية والجحملية وحوض الأشراف، التي تعود أسماؤها إلى الحقبة الرسولية، أي من آثار تلك الحقبة. وقد أصبحت المدينة تعرف باسم قلعتها في تاريخ غير معروف ولكن يبدو أنه حدث خلال القرن السادس عشر الميلادي، في حين أصبحت القلعة منذ ذلك التاريخ تسمى «القاهرة»، وهو اسم يؤكد خصالها الدفاعية والعسكرية وتشترك فيه قلاع عديدة في اليمن.

رسم لمدينة تعز انجزه كارستن نيهبور في القرن الـ18م

القلعة والسور

تكونت قلعة تعز في الحقبة الرسولية من سكن للسلطان وخزانات مياه، إضافة إلى سجن للمتمردين من الأسرة الحاكمة. وتواصلت هذه الوظيفة خلال القرون اللاحقة كما يشهد على ذلك وصف ممثل شركة تجار مدينة سان مالو الفرنسية الذي وصل إلى المدينة سنة 1712م حيث يقول: «يوجد قصر على جبل يطل على المدينة ويشاهد من مسافات بعيدة. ويوجد ثلاثون مدفعًا كبيرًا من الحديد، وهنا يُسجَن عادة من تعتقلهم الدولة». ولاحظ نيبور بعد نصف قرن أن في القلعة حامية مكونة من خمس مئة أو ست مئة رجل يبقى ستون منهم في المكان، في حين يتولى البقية مراقبة أبراج الحراسة وأبواب المدينة. وحافظت القلعة على وظيفتها كسجن حتى عهد الإمام أحمد، حيث وجد فيها سجن للرهائن من أبناء المشايخ الذين يشك الإمام في ولائهم. ولاحظت الدكتورة كلودي فايان في أثناء وجودها في تعز سنة 1951م أنه «يطل على المدينة القديمة مرتفع وعر فيه قصر محصن يستخدم سجنًا للرهائن، وهم أطفال في سن من الثامنة إلى الخامسة عشرة، من أبناء مشايخ يُشَك في ولائهم. ويبدو أن عددهم نحو ثلاثين فردًا». ووصف الكاتب زيد مطيع دماج في ذكريات طفولته في تعز ظروف حياة هؤلاء الرهائن الذين شاهدهم أثناء زياراته لابن عمه السجين.

ويبدو أن المدينة لم تكن في العصر الرسولي كلها محاطة بسور؛ لأن الإشارات التاريخية تقتصر على ذكر بناء أسوار في الحقب المضطربة، مثل السور الذي بناه السلطان المجاهد علي (حكم من سنة 1321م إلى سنة 1364م) حول حي الجحمليَّة الذي أنشأه في شرق عُدَينة، وحول حبيل المجلية حيث بنى قصرًا وحدائق. وشيد المسعود آخر سلاطين الرسوليين (حكم من سنة 1442م – 1454م) أسوارًا أخرى في 1442م – 1443م على مرتفعات السراجية في غرب المدينة. ولم يأمر الإمام المطهر ببناء السور إلا سنة 1536م على إثر استيلائه على المدينة. واستغرت مدة بنائه سبع سنين، وهو ما يوحي بضخامته، لكن من المستحيل معرفة ما إذا كان قد بُنِي على أساس سور قديم وكذلك سبب اقتصاره على حي عُدَينة فقط. ولا شك أن نواة المدينة ظلت في حال حسن نسبيًّا في حين تعرضت للخراب مساحات كبيرة من أحياء أخرى منها المغربة حيث بنى فيها الرسوليون عددًا كبيرًا من المنشآت. ووصف كارستن نيبور في القرن الثامن عشر تحصينات السور قائلًا: «سُمكُه بين 16 و30 قدمًا، وهو أيضًا مدعم بأبراج عديدة صغيرة. وتغطي طبقة رفيعة من الآجُرّ الجزء الخارجي منه، أما الداخل فهو مبني بلَبِنٍ من الطين المجفف في الشمس. ويوجد في الجنوب الشرقي وفي داخل السور صخرة وعرة يبدو للعين المجردة أن ارتفاعها يزيد على 400 قدم، وعلى هذه الصخرة بُنِيَت قلعة القاهرة الملتصقة جزئيًّا بالسور». ولاحظ عالم النباتات الفرنسي بول إميل بوتا (Paul Emile Botta) سنة 1836م أن «… المدينة محاطة بسور واسع نسبيًّا يستطيع عدد من الفرسان السير عليه. وهو مبني بالطين المجفف الملبَّس بالحَجَر وينتهي طرفاه إلى مرتفع وعر منفصل عن جبل صبر تقع القلعة في قمته». وقال العالم الفرنسي دوفلير Deflers وكان مثله مختصًّا بالنباتات، واستكشف منطقة تعز في نهاية القرن التاسع عشر: «ويحيط بالمدينة سور متواصل محصن بأبراج ارتفاعها يراوح بين مترين وثلاثة أمتار، مُكوِّنًا شكلًا رباعيًّا غير منتظم يمتد من الشرق إلى الغرب. وتتحول الواجهة الغربية من الشكل الرباعي إلى خط متعدد الأشكال متسق إلى حد كبير. وتمتد في الزاوية الجنوبية الشرقية القمة الوعرة التي بنيت عليها قلعة القاهرة. وتُشكِّل الزاوية الشمالية الشرقية بروزًا حادًّا يحتل حدُّه قمة المرتفع شديد الانحدار. والسور مبني بكتل من الطين المجفف ومزود بغطاء خارجي من الطين المحرَّق».

وكان للسور الضخم خمسة أبواب: الباب الرئيس، وهو الباب الكبير في الجنوب، وبالقرب منه باب موسى، نسبة إلى مسجد الشيخ موسى الواقع خارج السور عند مدخل مقبرة الأُجينات، وهي المقبرة الرئيسة في تعز منذ الحقبة الرسولية. ووُسِّع هذا الباب في عصر الوالي العثماني محمود باشا (من سنة 1560م إلى 1564م). وكان هذان البابان الواقعان على طريق المخا صنعاء المدخلين الرئيسيْنِ إلى المدينة، وهو ما جعل نيبور يؤكد أن ليس للمدينة سوى «بابين، كل منهما مزود على الطريقة العربية بثلاثة أبراج». وكان هناك باب ثالث يسمى باب المداجِر يقع في الجنوب الغربي ويؤدي إلى منطقة الحجرية، في حين كان يوجد في الجنوب باب «عين الدهمة» الذي أصبح ينطق «باب الدمة» وسُمِّي فيما بعد «باب النصر»، ويؤدي إلى القلعة. وأخيرًا باب الخضيرة المؤدي إلى صبر، وهو باب يؤكد شهودٌ في القرن التاسع عشر أنه كان في أيامهم مسدودًا.

الأسواق المنقرضة

لا توجد إلا أخبار موجزة عن أسواق تعز، وبخاصة أسواق الحقبة الرسولية. وتشير تلك الأخبار إلى وجود الأسواق في أحياء المدينة المختلفة، وأغلبها دائمة على الرغم من ذكر المؤرخ المملوكي ابن فضل الله العُمَري (توفي سنة 1349م) أنه ليس في اليمن أسواق دائمة. لكن وثائق وقف منشآت دينية رسولية تذكُر دكاكين ومعاصر زيت ومطاحن حبوب ومخازن تقع في أسواق المدينة وهو ما يثبت وجود أسواق دائمة. وذكرت المصادر التاريخية أسواقًا أسبوعية مثل سوق الأحد في عُدَينة، وسوق الخميس في المغربة، كما ذكرت أسواقا متخصصة مثل سوق «المَربَع» (لبيع الحيوانات) في شمال المحاريب. إضافة إلى أن سكان جبل صبر كانوا يبيعون الفواكه والخضروات كل يوم في سوق تعز.

ويتكون السوق الحالي، المعروف بسوق «الشنيني»، الواقع شمال جامع المظفر، من بعض الأزقة داخل السور. ويمتد شارعه الرئيس بين الباب الكبير وباب موسى. وموقع السوق بالقرب من الجامع الكبير (جامع المظفر) يؤكِّد قِدَمَهُ، وهذا من سمات المدن الإسلامية حيث تكون الأسواق قريبة من الجامع الكبير، ومن المحتمل أن اسم السوق ينتسب إلى اسم الفقيه أحمد بن عبدالله الشنيني (توفي سنة 1418م) الذي تولى منصب خطيب الجامع الكبير وهو ما يعزز من انتمائه زمنيًّا إلى العصر الرسولي. ويعدّ من الصعب تحديد مواقع السماسِر التي بنيت في أطراف السوق لاستقبال التجار الغرباء وبضائعهم. وقد اختفى «دار المَضِيف» الذي بناه السلطان المظفر يوسف (حكم من سنة 1249م إلى سنة 1295م) في عُدَينة، ويُحتمل أن التجار كانوا ينزلون فيه، كما اختفى فندق التجار الذي ذُكِر في نهاية الحقبة الرسولية، وتعرَّض للخراب خلال الاضطرابات التي وضعت نهاية لحكم الأسرة الرسولية.

وأدى توسع زراعة البن والقات منذ القرن السادس عشر إلى تحول الاقتصاد اليمني حيث أصبح البلد أكبر منتج للبن وهو ما أتاح له أن يلعب دورًا مهمًّا في التجارة العالمية. وفي بداية القرن الثامن عشر، انغمست البلدان الأوربية: هولندا وفرنسا وإنجلترا في منافسة حامية للحصول على حقوق تصدير البن. وكان يُزرع البن في جبل صبر لكن إنتاجه كان أدنى منه في جبال ريمة وبُرَع. ويبدو أن القات نافسه بقوة، إلا أنه كان نبات غير قابل للتصدير، فظل استخدامه مقصورًا على اليمن وشرق إفريقيا. ومن الصعوبة تقويم تأثير أعمال تدمير أشجار البن على زراعته في منطقة جبل صبر، مثل الأعمال التي ارتكبتها قبائل الحجرية المتمردة سنة 1597-1598م. وقامت تلك القبائل أيضًا بنهب المدينة. والجدير بالذكر أن القليل من تجارة البن كان يمر عبر تعز؛ لأن بيت الفقيه كانت هي المركز الرئيس لتجارته، وهي مدينة تقع شمال ميناء المخا في سهل تهامة الساحلي.

ويشهد بناء العثمانيين لعدد من السماسِر بالقرب من سوق تعز على اهتمامهم بتنمية التجارة والسيطرة عليها، وبخاصة تجارة البن. إذ بنى الأمير علي (1574 – 1575م) سمسرة كبيرة على يسار مدخل الباب الرئيس. وتكوَّن المبنى من طابقين و64 غرفة لإقامة التجار ومخازن لبضائعهم في الطابق الأول. وبنى مراد باشا (1576 – 1580م) سمسرة ثانية شرق سوق الملح، وأمر حسن باشا، الوالي العثماني في اليمن (من سنة 1580م إلى سنة 1603م) ببناء سمسرة ثالثة، في شمال سمسرة الأمير علي. ومن الصعب معرفة ما إذا كانت أسماء هذه السماسر قد تغيرت في القرون اللاحقة. وهكذا لم يكن بالإمكان تحديد مكان «سمسرة الجمرك» التي نزل بها المصور الألماني بورشارت Burchardt سنة 1909م.

القبة الرئيسة بمدرسة الأشرفية

العمارة المدنية

لقد بنى سلاطين الرسوليين عددًا كبيرًا من العمائر المدنية والدينية في تعز، إلا أن أيًّا من قصورهم أو مساكنهم لم يبقَ، وبخاصة بعد خراب حي المغربة حيث كان يوجد أغلبها، ولم يعد يُعرَف سوى أسمائها المذكورة في حوليات عصر بني رسول. ويشهد الوصف التفصيلي لقصر «المعقلي» في ثَعبات التي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شرق تعز، على غنى عمارته وزخارفه. وهكذا لم يعد بالإمكان قياس الجمال الفني لعمائر تعز الرسولية إلا من خلال ثلاثة آثار دينية متبقية.

كما نفَّذ الرسوليون أعمالًا معمارية كبيرة، وبخاصة قنوات تحت الأرض لتوصيل الماء من جبل صبر إلى المدينة، لخلوّ المدينة من الآبار. وهو ما سمح بإنشاء الحدائق والبساتين التي كان الرسوليون شغوفين بها. واشتهر ماء صبر بعُذُوبَته، كما لاحظه الرحالة الغربيون مثل دوفلير Deflers ومَنزوني Manzoni، وذكر الأخير أن ماء صبر «غزير وبارد وعذب وممتاز». وأنشأ العثمانيون مشاريع مياه تشمل قنوات لنقل مياه صبر إلى المدينة وتصريفها، كما أنشؤوا أسبلة وأحواض لشرب البهائم.

وأدت هزيمة العثمانيين أمام أئمة الزيدية واستيلاء هؤلاء الأئمة على جميع أراضي اليمن إلى خضوع المناطق الجنوبية الشافعية لسيطرتهم. وفي القرنين التاليين لاستيلاء أئمة الزيدية على السلطة في القرن السابع عشر، كان يدير مدينة تعز ومنطقتها حاكم غالبًا ما يكون أحد أقارب الإمام. ونتيجة بُعدها من مراكز السلطة السياسية التي أصبحت في الشمال، مثل ضوران وشهارة وصنعاء، لم ينشأ في تعز إلا القليل من المباني المدنية والدينية. ولم يستطع سورها الذي أنشئ في أواسط القرن السادس عشر حمايتها من هجمات ونهب القبائل من الحين للآخر، كما حدث في سنة 1760م. كما عانت المدينة الحروبَ بين القاسميين في القرن الثامن عشر، حسبما يشهد نيبور على ذلك بقوله: «نرى منذ الحرب الأخيرة كثيرًا من المنازل المدمَّرة، وميادين مهجورة حُوِّلت إلى حقول ومراعٍ». وذكر المؤرخون الزلازل التي دمرت العديد من المباني. وهكذا تحدَّث شهود غربيون في القرن التاسع عشر عن مشهد حضري فيه أراضٍ خالية ومساكن مدمَّرة، ومنهم «بوتا» الذي لاحظ أنه لا يوجد أكثر من عشرين منزلًا جميلًا من الحجر داخل سور المدينة، ودوفلير الذي قال: إن «كثيرًا من المنازل المهجورة تتهدم وبخاصة في أحياء المنطقة الجنوبية من المدينة، ويشاهد فيها مساحات كبيرة من الأرض الخاوية وخرائب عديدة».

وعلى خلاف مدن مثل صنعاء وزبيد وثلا، لم تجرِ بعد أية دراسة للعمارة المحلية في تعز. ربما لأنها لا تقدم إلا القليل من عناصر الجمال بالموازنة بينها وبين العمارة في مدن اليمن الأخرى. فلا يرتفع إلا القليل من المساكن إلى ما يزيد على ثلاثة طوابق أو أربعة، ويجري طلاء واجهاتها الخارجية بالجصّ الأبيض مع أفاريز وأشكال زخرفية أخرى. ولاحظت كلودي فايان أن «منازل تعز ليست مرتفعة ولا جميلة؛ لأنها مبنية بالطين المجفف أو بالحجر غير المشذَّب».

المساجد والمدارس

لم يتجاوز عدد مساجد تعز في منتصف القرن العشرين أكثر من نحو عشرة مساجد، يمكن رؤيتها من بعيد بفضل بياض طلاء جدرانها الخارجية بالنورة. واليوم، أصبحت المساجد الثلاثة الوحيدة التي تعود إلى الحقبة الرسولية، أي: جامع المظفر، ومدرستا الأشرفية والمعتبية، رمزًا للمدينة. وهذا عدد قليل وبخاصة أن المصادر التاريخية تحصي نحو أربعين منشأة دينية في مدينة تعز أمر ببنائها السلاطين وكذلك النساء (زوجات سلاطين أو أخواتهم أو بناتهم)، إضافة إلى رجال الدولة والدين. وكان عدد المباني في كل من المغربة وعدينة يبلغ نحو 12 مبنى، أما الثلث الآخر (نحو 14 مبنى) فمن الصعب تحديد موقعها لأن المصادر لم تحددها. والجدير بالإشارة أن ثلثي المباني الدينية الرسولية في كل من تعز والمدن الأخرى هي مدارس، وبخاصة في زَبِيد، وكانت الغاية الأساسية من بنائها هو تعليم مذاهب السنة الأربعة، وبخاصة المذهب الشافعي. واجتذبت أوقاف غنية للصرف على صيانتها وتقديم المرتبات عددًا كبيرًا من المعلمين والطلاب من اليمن ومن مناطق أخرى من العالم الإسلامي. وذكر المؤرخ الجَنَدي في بداية القرن الرابع عشر الميلادي أنه كان في تعز أكبر عدد من فقهاء اليمن.

وبنى السلطان المظفر يوسف في حي عُدَينة الجامع الكبير، المعروف بجامع عدينة أو الجامع المظفر، الذي ظل جامع المدينة الرئيس تقام فيه صلاة الجمعة حتى القرن العشرين. وفي غياب التاريخ المحدِّد لتأسيس الجامع، يحتمل أن يكون السلطان المظفر بناه في بداية عهده نحو منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. وهذا يتزامن مع اختيار المظفر لتعز عاصمةً لمملكته. ووُسِّع هذا الجامع عدة مرات في الحقبتين: الرسولية (من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي) والطاهرية (القرن الخامس عشر الميلادي) ليتسع للنمو السكاني، وكان آخر توسيع في عهد الإمام أحمد حين جعل تعز عاصمة له من سنة 1948 إلى سنة 1962. وقاعة الصلاة في الجامع مغطاة بثلاث قباب كبيرة محاطة بإحدى عشرة قبة صغيرة، مغطاة كلها بزخارف ملونة ومنحوتة في الجص. وقد ألهمت القبة المركزية التي ترتفع عن البقية الإيطالي دي فارتيما Ludovico Di Varthema الذي قدِم إلى اليمن في القرن السادس عشر الميلادي، إلى الموازنة بين الجامع وكنيسة سانت ماري لاروتوند في روما (Le Panthéon). وقال نيبور: إن هذا المسجد كان الجامع الرئيس بتعبير «كاتدرائية تعز»، ووصفه بأنه كبير ومتين البناء ولكنه ليس جميلًا، ويوجد تحته قبو يستخدم ورشة لصناعة البارود.

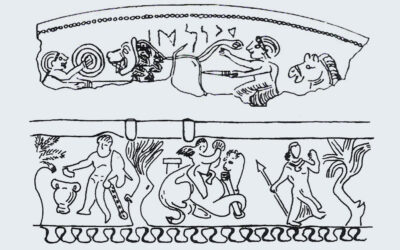

و في عُدَينة توجد أيضًا مدرستا الأشرفية والمعتبية؛ الأولى ذات حجم كبير، بناها سنة 1400م السلطان الأشرف إسماعيل، في حين أسست الثانية سنة 1392م زوجته جِهة مُعتب. وكما في الجامع المظفر، تُغطَّى قاعة الصلاة في كل منهما قباب ذات زخارف غنية بالأرابيسك والأشكال النباتية المتشابكة والهندسية والكتابية. ووصف نيبور الأشرفية بأنها «جامع كبير يوجد تحته أقبية تستخدم مخازن للقمح». الأشرفية هي الوحيدة التي لها مئذنتان مبنيتان بأسلوب فريد في اليمن، لكل منهما قاعدة مربعة تعلوها قاعدة أخرى ذات ثمانية أضلاع. وتدل الصور المأخوذة سنة 1937م لمئذنة الجامع المظفر التي انهارت سنة 1962م، ولإحدى مئذنتي المدرسة الظاهرية التي اندثرت أيضًا، على أن تلك المآذن كانت مماثلة لمآذن الأشرفية.

كما تتميَّز المدرسة الأشرفية بقبور موجودة في فنائها تعلوها قباب منها قبر المؤسس السلطان الأشرف إسماعيل وقبر ابنه السلطان الناصر أحمد الذي لم يبن مدرسة باسمه. وجميع سلاطين الرسوليين مقبورون في مدارس خاصة بهم في تعز أو في مدارس باسم آبائهم، كما هو حال السلطان الناصر. وإذا توفي السلطان في مكان آخر نُقِل جثمانه إلى تعز لكي يدفن هناك. وكما كان الحال مع أسلافهم الأيوبيين أو معاصريهم مماليك مصر وسوريا، بنى السلاطين الرسوليين أضرحة ملحقة بمدارسهم. وهكذا كان في تعز ثمانية مدارس بها قبور لم يبقَ منها اليوم إلا مدرسة واحدة.

مدرسة المعتبية

وعلى خلاف السلاطين، كانت بقية أعضاء أسرهم يُدفنون حيث تدركهم المنية. فحين ماتت جهة معتب، زوجة الأشرف إسماعيل وأم ابنه الناصر أحمد في زبيد سنة 1394م، دفنت في المقبرة الواقعة شمال المدينة بالقرب من قبر الفقيه طلحة الهتار. ولا ندري ما إذا كانت تنوي أن تقيم لها قبرًا في مدرستها بتعز؛ لأنه لا توجد أية إشارة مرئية لقبر داخل المبنى. وتوجد مقابر أخرى مثل المقبرة المتاخمة للجدار الشمالي لجامع المظفر التي عرفت في الحقبة الرسولية باسم «مقبرة الملوك»؛ لأن أفراد عائلة السلطان كانوا يقبرون فيها، ولكن يبدو أن بعض رجال الدين دفنوا بها مثل قبر الشيخ الهزاز بن عمر (توفي سنة 1263م) الذي أعاد بناء مشهده الوالي العثماني مراد باشا (من سنة 1576م – إلى 1580م). وتعد قبة الحسينية الواقعة في عدينة أكبر ضريح بالمدينة دفن بها الأمير حسين بك، والي تعز (من سنة 1591م إلى سنة 1614م). مبنية من الحجر ولها قبة كبيرة ذات زخارف ملونة ومنحوتة في الجص. وأعجب التاجر الهولندي بيتر فان دين بروك Pieter van den Broecke الذي رأى هذا الضريح سنة 1614م بعمارتها كما ذكر أن تكاليف بنائه بلغت مئة ألف ريال. ووصفها نيبور بأنها مبنى كبير جميل يقع في مكان معزول.

كما وصف نيبور مبنيين رسوليين لم يعودا موجودين حاليًّا قائلًا: «ويوجد في شرق المدينة مسجد عظيم، ومبنى آخر فوق مرتفع لا يقل روعة ومشيد فوق قبر الأفضل المؤسس وعائلته. وقد فحصتُ جميع تفاصيل المبنيين ووجدتُ تشابهًا كبيرًا في عمارتهما مع العمارة التركية، من حيث النِّسب والزخارف، وهو ما جعلني أعتقد أن الأفضل كان باشا تعز. ويوجد هنا وفي جميع المساجد عامة كمية من النقوش بالخط العربي، لكنها شديدة التشابك بعضها في بعض، وهو ما يستدعي أن تكون عربيًّا محليًّا أو قد قرأت كثيرًا من النقوش لتستطيع قراءتها. والمسجد مزين بمنارتين أو برجين هُدِمَا جزئيًّا في حصار تعز الأخير».

ولعل المبنى الذي لم يذكر نيبور اسمه المدرسة الظاهرية التي بناها السلطان الظاهر يحيى بن الأشرف إسماعيل سنة 1431م – 1432م، وكانت أطلالها لا تزال مشاهدة في أربعينيات القرن العشرين. وقد رمم هذه المدرسة الواقعة في شرق تعز الوالي العثماني في تعز حسين بيه (تولى تعز من سنة 1591م إلى سنة 1594م) لتكون جامعًا تقام فيه صلاة الجمعة وفقًا للمذهب الحنفي.

وتقدِّم مساجد تعز الأخرى، بحجمها المتواضع، القليل من الملامح المعمارية والتاريخية المميزة، وأغلبها بُني في وقت متأخر. ولكن يوجد أثر رابع يمكن نسبته إلى الحقبة الرسولية، وهو مسجد التقوية الواقع بالقرب من قبة عبدالهادي السُّودي. ولا نعرف الاسم الأصلي لهذا المسجد ولهذا لا نعرف ما إذا كان مدرسة أم مسجدًا. وقد تعرضت عمارته للكثير من التغيير وإن بقي منه ثلاث قباب في قاعة الصلاة بمخططها الأصلي المشابه لما هو موجود في المعتبية. كما أن أماكن الوضوء مبنية على غرار ما هو موجود في مدرستي الأشرفية والمعتبية. وتدل خصائصه المعمارية على أن تاريخ بنائه يعود إلى الحقبة الرسولية، إضافة إلى زخارفه المطلية التي توجد بينها الوردة ذات خمس الفصوص، والتي كانت شعار الأسرة الحاكمة الرسولية.

وليّ المدينة؟

لاحظ نيبور في أثناء زيارته تعز «أن أصل تسمية مدينة تعز، مثلها مثل اللحية وبيت الفقيه والمخا، يعود إلى وليّ». وسُمي ولي تعز «إسماعيل مُلك». وهذا اسم لم يرد في المصادر اليمنية. كما ذكر نيبور أن: «الولي الذي يحمي المدينة هو اسماعيل مُلك. ويقال: إن هذا الولي المشهور بين السنة في اليمن كان ملكًا للبلاد. وجثمانه مقبور في مسجد يحمل اسمه ولكن منذ بُشِّر بأن له معجزة كلفت الوالي في تلك الأيام الكثير لا يُسمح لأحد بالاقتراب من قبره». ومن المحتمل أن نيبور قد خلط بين اسم السلطان الرسولي ولقبه (الملك الأشرف إسماعيل) وخلط كذلك بين قبره وقبر ولي المدينة. واللافت أنه لم يذكر اسم عبدالهادي السُّودي (توفي سنة 1525م)، وهو شيخ صوفي أطلق عليه لقب «صاحب مدينة تعز» الذي كانت زيارته تجتذب جمهورًا كبيرًا. وقد أعاد الوالي العثماني سنان باشا (تولَّى من سنة 1603م إلى سنة 1608م) بناء قبره الذي دمره زلزال، وبنى عليه قبة كبيرة كان ينبغي أن تسترعي انتباه نيبور. وهكذا يأتي ترميم قبور الأولياء والتكِيَّات الصوفية كجزء من سياسة الكرم والبِر نحو الصوفية في هذه المنطقة ذات الأغلبية السكانية الشافعية. وفي الأغلب استفاد العثمانيون من احتفالات الزيارة لتقديم هبات كبيرة، وبخاصة قبة أحمد بن علوان في يفرس، على بعد نحو عشرين كيلومترًا من تعز، الذي أعاد الوالي مراد باشا (تولى من 1576م إلى 1580م) بناءه، كما قام الأمير محمد بن سنان (من سنة 1617م إلى سنة 1618م) بتوسيعه. ووفقًا للموزعي (توفي سنة 1633م) الذي كان قاضيًا ومؤرخًا في الحقبة العثمانية الأولى في اليمن، رمَّم الولاة قبور أولياء آخرين، وبخاصة في مقبرة الأُجينات شمال المدينة خارج باب موسى، مثل قبر أحمد السَّنَدي. وكان يوجد بالقرب من هذه المقبرة مصلى الجبانة، الذي تقام فيه صلاة العيد وتجري الاحتفالات، ولم يعد اليوم موجودًا، وقد رمَّمه العثمانيون أيضًا. ووصفه نيبور قائلًا: «… ساحة يؤدي فيها مسؤول الدولة الصلاة في الأعياد الكبيرة. وتوجد في جميع مدن اليمن تقريبًا ساحات مماثلة يقيم المسلمون فيها صلواتهم في الهواء الطلق في بعض المناسبات. وبعضها يتجاوز الآخر من حيث الجمال. وهذا المكان (أي مصلى تعز) محاط بسور ويحتوي على مطاهير يتوضأ المسلمون فيها».

عاصمة الإمام أحمد

فقدت تعز ببناء السور حول عدينة في القرن السادس عشر جزءًا كبيرًا من مساحتها باقتصارها على حي واحد. ومن المؤكد أن هذا التقلص نفسه قد حدث لسكانها الذين لا توجد أي تقديرات لعددهم. وتتفاوت الأرقام المقدمة عن عددهم في نهاية القرن التاسع عشر بين 1550 و3000 نسمة، وقد ذُكِر هذا العدد الأخير سنة 1937م، في حين قُدِّر عدد منازلها بأربع مئة منزل. وهكذا يبدو أن سكان تعز لم يزدادوا كثيرًا، حتى في سنة 1951م، قُدِّر عددهم بنحو 5000 نسمة، لكن بعد نحو عشر سنين، وفي بداية الجمهورية، قُدِّر عددهم بـ 30000 نسمة.

وأشار مبشر أميركي أتى إلى اليمن في نهاية القرن التاسع عشر إلى وجود حَمَّام عامّ في المدينة وصف حالته بأنها «رائعة». ولاحظ أن السوق لم يكن كبيرًا لكن الدكاكين الأربعة التي يملكها يونانيون مليئة بالبضائع. ولعل وعورة الأرض أدت إلى التوسُّع الطبيعي للمدينة نحو الشرق والشمال. وأنجز العثمانيون في القرن التاسع عشر أول إنشاءات كبيرة بعد احتلالهم الثاني لليمن (من سنة 1872م إلى 1918م) باستثناء السور. وبُنِيتْ معسكرات للجيش ومسكن للحاكم في مجمع يعرف باسم «العُرضِي»، شمال حي الجحملية (شرق تعز). وبُنِيَ مستشفى عسكري سنة 1877م – 1878م في منتصف الطريق بين العرضي والمدينة. ولاحظ طبيب بلغاري في الجيش العثماني وجود أمراض مثل الملاريا، وربط وجودها بمياه الأمطار الراكدة ومياه رَيِّ البساتين التي تحيط بالمدينة. وقد قتلت هذه الحمى عددًا كبيرًا من جنود الجيش العثماني.

وبعد أن أمضى أحمد حميد الدين عشر سنين أميرًا للواء تعز، اختار مدينة تعز عاصمةً له عند اعتلائه عرش المملكة المتوكلية اليمنية سنة 1948م. وكان دافع هذا الاختيار شكه الكبير في قبائل الشمال التي نهبت صنعاء بعد اغتيال والده الإمام يحيى. ولا يبدو أنه قد نتجت عن هذا الاختيار تغييرات كبيرة، سواء في العمارة أم في النمو الحضري. فقد أقام الإمام في حي المعسكرات التركي (العرضي). وسمى مسكنه «العرضي الجديد» الذي كان أيضًا مقرّ إمارته (المقام)، ووجدت فيه إدارة الخزانة ومحكمة الاستئناف. ووجد حول هذا السكن مسجد وطاحون للحبوب وإسطبل، ودار ضيافة تنزل فيها الشخصيات البارزة. وكانت تجري العروض العسكرية وتنفذ الإعدامات في الميدان الواقع أمام هذه المباني.

ولا يبدو أن الإمام أحمد أقام في تعز الواقعة داخل السور، مفضلًا أن ينتقل بين العرضي وسكن آخر بناه في قرية صالة، إلى الشرق من تعز. وقد حولت الجمهورية هذا السكن إلى متحف. ووفقًا لكلودي فايان، لم يأتِ الإمام إلى المقام إلا للاستقبالات الكبيرة في حين كانت مقابلاته العادية تتم في صالة.

وكانت توجد المدرسة الأحمدية بالقرب من السور، فوق مرتفع بسيط يقابل الباب الكبير، وهي مدرسة يشير اسمها إلى أن الإمام أحمد شيدها، لكن زيد مطيع دماج يذكر أن الأتراك بنوها. وبالقرب من الباب الكبير أيضًا، افتتح أول مقهى في شمال اليمن يقدم المياه الغازية المستوردة من عدن. وتوجد في مركز المدينة داخل السور، غير بعيد من الجامع المظفر، مساحة كبيرة تسمى الشبكة أطلق اسمها على سجن شهير لا يعرف تاريخ بنائه. وتقتصر إنجازات الإمام على توسيع الباب الكبير وبعض الترميمات مثل ترميم الجامع المظفر. وكان وجود الأجانب في المدينة مقتصرًا على البعثات الدبلوماسية لبعض البلدان مثل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وألمانيا وإيطاليا والصين. وكانت جميع البعثات الأجنبية تقيم خارج السور باستثناء البعثة الإيطالية. وعمل أطباء إيطاليون وفرنسيون بمعالجة الإمام وأقاربه، وعمل بعضهم في مستشفى تعز. وكان هناك وجود طبي فرنسي في حي الجحملية منذ سنة 1952م.

وعلى الرغم من كون تعز عاصمة، فقد ظل عدد سكان المدينة عشية قيام الجمهورية أقل من سكان صنعاء الذين قُدِّروا بـ 50000 نسمة. وظلت بعض الخدمات الحديثة مثل الكهرباء التي أُدخلت في سنة 1926م امتيازًا مقصورًا على الإمام وبعض العائلات الميسورة. واجتذبت عدن حتى سنة 1967م كثيرًا من العمال اليمنيين الذين جاء الكثير منهم من منطقة تعز. وشارك هؤلاء في النضالات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها تلك المدينة أثناء الاحتلال البريطاني، وكانوا أنصارًا متحمسين للجمهورية التي رأت النور في الشمال سنة 1962م. وانتشرت في عدن رياح التحديث ومنها إلى منطقة تعز ثم بقية شمال اليمن. وهذا تاريخ آخر لمدينة تعز ينبغي أن يكتب منذ انطلاق النظام الجمهوري، ليس فقط تاريخ النمو الحضري، بل أيضًا تاريخ مدينة أصبحت تقوم بدور رئيس في اليمن كلها.

0 تعليق