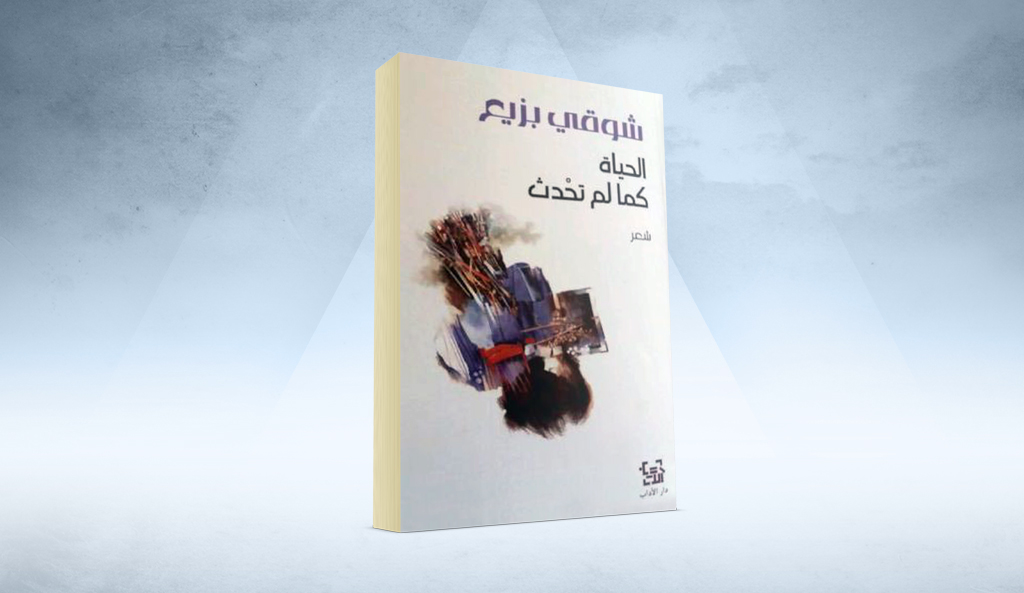

يَعْكس ديوان الشاعر اللبناني شوقي بزيع «الحياة كما لم تحدث» الصادر عن دار «الآداب» أحوال الشاعر في تجليات وفي صور مختلفة. ففي قصيدة «بيوت الكهولة»، هو يرسم لنا صورة قاتمة عن نفسه وقد بدأ يطلّ بعد اكتمال مرحلة الكهولة على زمن الشيخوخة وأوجاعها ومخاوفها. وها هو يلاحظ أن الأيام تجري بسرعة أكثر من ذي قبل، فلا تتوافر له سوى لحظات قليلة للالتفات إلى الماضي ليستحضر زمن الطفولة، وليسترد هو وأبناء جيله وهم «ظماء وأنصاف غرقى» ودائعهم من «بريق النجوم، وحلوى النعاس، وما سيّلته شفاه الحنان الأمومي فوق وسائدهم من لعاب». وكان محتومًا عليه وعلى أصحابه أن يعودوا إلى الماضي ولو «عجزًا وحفاة من الانتظار» ليدركوا أن الحياة «قطار يسير على سكتين، واحدة للذهاب، وواحدة للإياب». إلّا أن هذه العودة لا تحقق شيئًا لا للشاعر ولا لأبناء جيله الذين بدؤوا يئنّون تحت ثقل السنين التي باتت تركض ركضًا جنونيًّا فوق أجسادهم المنهكة. وفي النهاية هم يزدادون شعورًا بأنهم «أيتام الوقت وسباياه». لذا لا عمل لهم الآن سوى «التدرّب على فكرة الموت».

وفي قصيدة «مناديل لرياح الفقدان»، يجوس شوقي بزيع بين الأطلال مثل الشاعر الجاهلي. وعكس هذا الأخير هو لا يبحث عن الحبيبة التي غابت في سراب الصحراء، ولا عن بيوت كان قد أقام فيها في ماضٍ قريب أم بعيد، ولا عن بلاد توفر له الشعور بالأمان، إنما عن «فهرس للظلال التي تعصم الخلق من فكرة الامّحاء» تمامًا مثلما فعل بطل قصة خورخي لويس بورخيس «الميت» الذي يذهب إلى أقصى الأرض ليسبح في النهر الذي يحقق الخلود. ومناديل الفقدان عند شوقي بزيع لا تتمثل في صورة واحدة، أو في مشهد يتيم، بل في صور ومشاهد عدة. فقد تتجسد فيمن «رفعوا يأسهم كالصواري على سفن لم تعد»، وفي التفاتة صف طويل من الجند «نحو الدموع التي تترقرق في أعين الفتيات الصغيرات قبل اندلاع الحروب»، وفي الذين «تركوا هائمين على وجههم عند مفترقات الدروب».

سماء صافية زرقاء

وفي قصيدة «حديقة الأخطاء»، يحاول شوقي بزيع وقد تقدمت به السن بحيث باتت حياته جديرة بالمراجعة، أن يرسم لنا صورة دقيقة عن ذاته. فهو يعلم الآن أنه لم يكن يريد من الحياة منذ البداية غير «أرض صلبة يمكنه الوثوق من حولها، و«غير خط واضح يعيد لاستقامته طريقها السوي». ولم يكن يريد من خطاه سوى أن تقوده إلى الماضي ليرى سماء طفولته صافية وزرقاء، ويسمع الريح وهي تهب لكي «تذهّب السنابل التي تنام في ضفائر النساء». ولكنه لا يلبث أن يشعر بالإخفاق والخيبة المُرّة. فكلّ النساء اللائي أحبهن تبخَّرْنَ وتبخَّرَ جمالهن بحيث لم يعُدْ يرى إشارة تدلّه على نفسه. لكأنه شبح هائم في ظلمة الزمن، يبحث دونما جدوى عن شيء يردّه إلى نفسه فلا يعثر عليه أبدًا. فهو من وهم إلى وهم آخر، ومن كابوس إلى كابوس آخر، ولا نهاية للمتاهات التي هو ضائع فيها بحيث لم يُعثَرْ عليه حتى في «زخارف البلاغة البلهاء أو حبائل الكلام». وموجع القلب والروح، ينهي شوقي بزيع قصيدته قائلًا:

شوقي بزيع

وها أنا كما ترون،

لست إلّا رجلًا محَرّفًا،

يسير عكس ما أراده لكي يقيم في حديقة الأخطاء…

وتذكرنا قصيدة «كعبة الكلمات» التي افتتح بها شوقي بزيع ديوانه بقصائد ونصوص عبّر فيها أصحابها عن معاناتهم في أثناء الكتابة. فالشاعر الفرنسي مالارميه مثلًا كان يمضي الليل كله أمام الورقة البيضاء لكي يعثر على الكلمة المناسبة. وكان فلوبير الذي كان يريد أن يكون «شاعر النثر» يمضي ساعات طويلة في كتابة جملة واحدة. لذلك كان يمضي الليل ساهدًا وهو يروح ويجيء، مرددًا الكلمات بصوت عالٍ بحثًا عن تلك التي تكون رنتها الموسيقية أفضل من غيرها. وفي قصيدته المذكورة يأخذنا شوقي بزيع إلى عالمه السري لنراه في عزلته أمام الورقة البيضاء، وهو يبحث عن شوارد الكلمات، وعن نوادر الاستعارات التي كان من اليسير على أبي الطيب المتنبي العثور عليها في حين يسهر الآخرون جرَّاها ويختصمون. «متباريًا على ملعب من رموز»، ينتظر الشاعر ولادة القصيدة «محلوْلكًا مثل أرملة في الحداد»، و«منفصمًا كالمرايا»، و«مستوحشًا كالمسيح بلا مريمات». وأحيانًا تظل الكلمات أمام عينيه مثل «بيادق عمياء»، وأما الاستعارات فتتركه لـ«الصقيع». لكن في لحظة ما تشعّ أمامه مثلما تشعّ نجْمة الصبح أمام المسافر الضالّ في البيداء، فيقطف الشاعر عندئذ «ثمار العناء»، ويتذوّق متعة الكتابة في الصمت والعزلة. أما شوقي بزيع، فوحدهن النساء يستطعن محاكاة ولادة القصيدة عند الشاعر.

مرثية للأب

وفي قصيدة «النهر والتمثال»، يرثي شوقي بزيع «أباه» الذي هو الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب الذي مات «ظمآنَ»، وبلا «سلالم لانتشال زفيره المشلول من درك القنوط». وصاحب «أنشودة المطر» هو في هذه القصيدة رمز للعراق الذي لا تلتئم جراحه إلّا لكي تنفتح من جديد، ولتكون أكثر عمقًا وتعفنًا من ذي قبل. ورغم أنهم أقاموا له تمثالًا على ضفاف مصب النهرين في البصرة، أملًا في أن تسهم أشعاره في التوحيد بينهم، وفي أن يستوي العراق «وطنًا سويًّا»، إلّا أنه سرعان ما يغيب عن ذاكرتهم فيخذلونه ومن جديد يغرقون في النزاعات والصراعات القاتلة والمدمرة ليكون «الظلام» الذي طالما حذر منه «أشد إطباقًا على الموتى، وأعتى في شراسته على الأحياء».

في ديوان «الحياة كما لم تحدث»، يُعِيد شوقي بزيع الإشراقة لتلك الغنائية الحزينة والشجية التي وسمت أشعار «أبيه» الذي هو بدر شاكر السياب. لكنها غنائية تحيلنا إلى غنائية الشعراء الألمان؛ إذ إنها لا تخلو من أفكار فلسفية حول الحياة والموت وفقدان الأوطان وانهيار القيم وانتشار الظلمات والفوضى الخلاقة في عالم عربي تمزقت أوصاله فبات أشلاءَ مرميةً في صحراء موحشة تحلِّق فوقها الطيور الكواسر.

0 تعليق