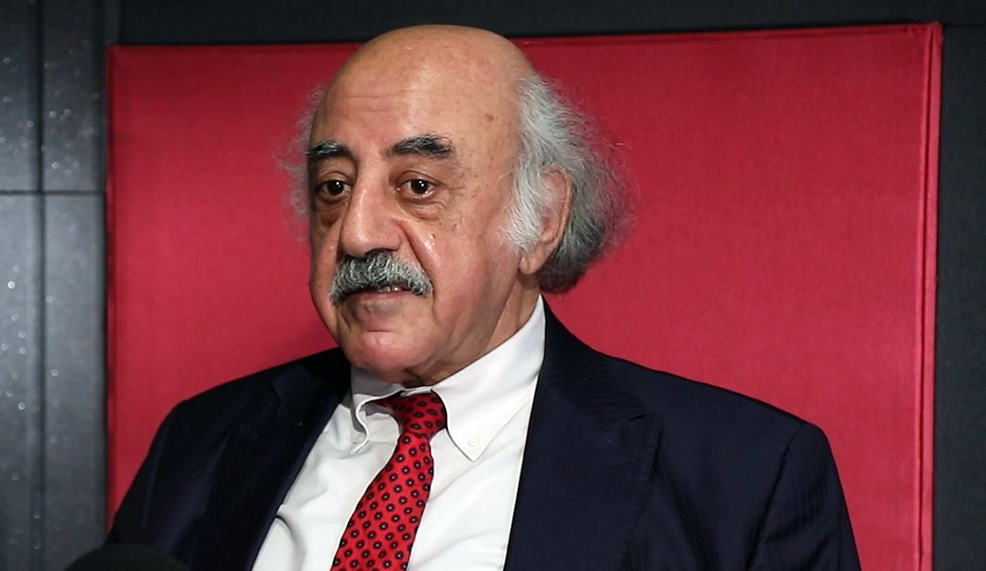

السيرة الذاتية لأحمد برقاوي، الذي اختار ألا يسبق اسمَه أيُّ لقبٍ أو صفة، تشير إلى أنه وُلد من أبوين فلسطينيين في منطقة الهامة الدمشقية في 29/4/1950م. وهناك نشأ وأقام. في عام 1980م حصل على الماجستير ثم الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بطرس بورغ. عمل محاضرًا في جامعة دمشق، واستمر يعمل فيها حتى أصبح رئيسًا لقسم الفلسفة منذ عام 1995م حتى عام 1999م. وبسبب انتسابه إلى خط سياسي مناوئ لهوى السلطة السورية فُصِلَ من عمله في الجامعة بتاريخ 9/4/2014م.

يقيم حاليًّا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، متفرغًا للكتابة والتأليف. له كثير من المؤلفات الفلسفية والشعرية، ويعكف حاليًّا على إنجاز كتاب حول «سلطة المركزيات الأربع». يعتقد برقاوي أنه اهتدى إلى أم المشكلات الفلسفية التي لم يأتِ على ذكرها أحد، والتي من دون تناولها لن يكون وعينا بعالمنا وعيًا فلسفيًّا عربيًّا، ويقصد بها مشكلة «الأنا».

يقول برقاوي: «مع «الأنا» أصبح لديّ خطاب فلسفي جديد، بل صار في عالم الوعي الفلسفي العربي وعيٌ عربي فلسفي لا يشكل صدى لمدارس الفلسفة الغربية».

«الفيصل» التقته في دبي، وأجرت معه هذا الحوار:

● الطموح المعرفي لدى المفكر يرنو دائمًا إلى إنتاج الفلسفة الخاصة. هل لديك مثل هذا التطلع؟

● الطموح المعرفي لدى المفكر يرنو دائمًا إلى إنتاج الفلسفة الخاصة. هل لديك مثل هذا التطلع؟

■ هذا السؤال ينطوي على ما هو مستقبلي، فيما أنا قد أنجزت هذا التطلع بعد أن أقمت قطيعة بين وعيي الفلسفي الأيديولوجي، ومشكلاتي الفلسفية الخاصة. فبعد كتاب «العرب وعودة الفلسفة» انتبهت إلى مفهوم الأنا الذي هو محور فلسفتي الخاصة، فكان كتاب «الأنا»، وكان كتاب «كوميديا الوجود الإنساني»، وأسست المفاهيم اللاحقة لتعيّنات الأنا، بكتابي «أنطولوجيا الذات» و«أطياف فلسفية».

وبهذا المعنى، أي إذا كانت الفلسفة هي إنتاج المفاهيم، كما قال جيل دولوز وإيتاري، في كتابهما «ما الفلسفة؟»، فإنني في كتاب «الأنا» قد أسست لمفاهيمي الفلسفية الخاصة، كمفاهيم الأنا، النظام المتعالي، انشطارات الأنا، الأنا في الأسر، الذات، شهوة الحضور، الذات المستعمرة، إلخ. المطّلع على كتبي يتبيّن هذه المفاهيم التي لم تألفها الفلسفة العربية المعاصرة قط. لقد قمتُ، فضلًا عن ذلك، بقتل الآباء. كان لديّ آباء كثيرون: هيغل، ماركس، برغسون، هايدغر، سارتر… لقد تركت آبائي ورائي وقتلتهم بالمعنى الفرويديّ. لا يستطيع الفيلسوف أن يكون أبًا إلا إذا قتل آباءه.

● ارتباطًا بالسؤال السابق: يقال إنّ في العالم العربي مفكرين، وليس فيه فلاسفة، ومع ذلك فإنك تتحدث الآن عند الفيلسوف الذي صرتَه، ورحتَ من قبل تعنون أحد فصول كتابك «العرب وعودة الفلسفة» بـ«الأسئلة الأساسية في الفلسفة العربية المعاصرة»؟ أين الفلاسفة؟

■ مفهوم الفيلسوف عند العرب يولّد شعورين مختلفين. رهط من الناس يمجّدون الفيلسوف، ورهط آخر يذمّونه. لهذا تجد أنّ الذين يرفعون من شأن الفيلسوف يُنكرون على الفيلسوف العربي المعاصر وجوده، ويحبّذون لقب المفكر أحيانًا ولقب الكاتب والباحث، حذرين من منح هذا وذاك لقب الفيلسوف، أي أنك إما أن تكون كالفارابي وهيغل أو لا تكون.

والجهل بالفلسفة العربية المعاصرة يقود كثيرين ممن لم يطّلعوا أصلًا على الخطاب الفلسفي، إلى إنكار وجود الفيلسوف العربي. إنّ انتماء فيلسوف إلى المدرسة الوضعية كزكي نجيب محمود، وما كتبه في الجبر الذاتي، أو انتماء عبدالرحمن بدوي إلى الوجودية، هو انتماء فلسفي. ما الانتماء الفلسفي؟ هو أنك تجعل عالمك وقفًا على امتلاك الواقع فلسفيًّا. وهذا هو الفرق بين خطاب الحرية عند الداعية والسياسي، وخطاب الحرية عن الفيلسوف. وبالتالي، عودة الفلسفة للعرب، بعد غياب طويل، أنتج نمطًا من الفلاسفة كانوا صدًى أو تجديدًا للمركز الفلسفي في الغرب.

لقد صار الفيلسوف الغربي أبًا للفيلسوف العربي، على الرغم من محاولات التحرر من هذه الأبوّة عند فيلسوف كعثمان أمين، مثلًا، الذي يُعدّ فيلسوفًا بحقّ.

إنّ أسوأ ما تتعرض له الفلسفة والفيلسوف هو الوعي العام بها، وشجار العوام مع الفلسفة. ولست محرجًا إذ أقول: إنّ جميع منكري وجود فلسفة عربية معاصرة، ومنكري وجود الفيلسوف العربي، ينتمون إلى العقل العامي، حتى لو توفروا على شهادات تُدرجهم في عِداد النخبة التي تفكر، فالإبداع شيء والاستظهار شيء آخر.

الفلسفة وعيًا لليومي

● تنشغل في كتاباتك، وبخاصة تلك المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الصحف، بالاشتباك اليومي بأطيافه السياسية والاجتماعية، والدفاع عن المقهورين. من أين تنبع هذه الرغبة بالضبط؟ أتنبع، كما قلتَ، من واجب «إنتاج خطاب الوعي التاريخي»؟

■ تجربتي الفلسفية اتجهت في إحدى صورها إلى سؤال مهم: كيف أجعل الفلسفي وعيًا لليومي، بحيث لا أغرق في الجزئي، بل أكشف الكلي في الجزئي. فعندما أتحدث عن الدكتاتورية، لا أجعل من هذا الدكتاتور أو ذاك موضوعًا لكتابتي، بل أكشف عن المعنى المتعيّن في الدكتاتور الواقعي. أكشف عن الاغتراب في اليومي وأحوّله إلى مفهوم كلي. أعطيك مثالًا على ذلك: جميع الناس يسكنون البيوت، حتى المشرد بيتُه على الرصيف. البيت ظاهرة وجزء من حياة الناس اليومية، لكن عندما تتناول علاقة الإنسان بالبيت، يصبح البيت مفهومًا فلسفيًّا. إنه مكان خاص يسمح لك أن تُظهر أناك، متحررًا من النظام المتعالي عليك.

عندما تتحدث عن الجهل كحالة يومية، فإنك تبحث عن جواب نظري للسؤال: ما الوعي؟ وهكذا دواليك. وبالتالي، يعتقد بعض المشتغلين بالفلسفة أنّ الأخيرة تترفّع عن اليومي، فيما الفلسفة الآن هي الامتلاك النظري لليومي. ولأنها كذلك، فهي انتماء إلى الإنسان في كل أحواله.

عندما تتحدث عن الجهل كحالة يومية، فإنك تبحث عن جواب نظري للسؤال: ما الوعي؟ وهكذا دواليك. وبالتالي، يعتقد بعض المشتغلين بالفلسفة أنّ الأخيرة تترفّع عن اليومي، فيما الفلسفة الآن هي الامتلاك النظري لليومي. ولأنها كذلك، فهي انتماء إلى الإنسان في كل أحواله.

الدنيا مليئة بالعشاق، وبحالات العذاب والسعادة والفراق. فهل سأل أحد من العشاق: ما الحب؟ أين يكمن الحب؟ في اليومي؟ لكنّ سؤال ما الحب المستند إلى اليومي يسمح لك بإجابة مجردة عن الحب بوصفه في جوهره حب الذات. أنا لا أحب الآخر أو الأخرى إلا لأنّ هذا الحب يمنح ذاتي السعادة والفرح. إنّ المحبوب نفسه الذي لا يعود يمنحني ذلك لا يعود محبوبًا. إذًا أنا أحب ذاتي، فأحب الآخر أو الأخرى. أرأيت كيف أكشف عن المجرد في الجزء المتعين من الحياة اليومية؟ ولهذا أذكر في كتابي «الحوار السقراطي» أنّ الفيلسوف أيضًا يتجوّل في الأسواق، ويتكلم مع الناس، ويطرح عليهم الأسئلة من دون أن يدروا، لكنه في النهاية يقدم جوابه الخاص.

● إذًا، لماذا يؤخذ على الفلاسفة والمفكرين والمثقفين عمومًا أنهم مترفّعون عن السجال العام، ومراقبون من وراء الزجاج لما يجري في الشارع. هل ترى أنّ واجب المثقف أن ينخرط في الوقائع اليومية، أم أن يوفر جهده ووقته للتأمل وإنتاج المعرفة المصفّاة من الفوضى والتشويش؟

■ لديّ خطاب بعنوان «الحوار والشجار والمناقشة». الفيلسوف لا يستطيع أن يخوض شجارًا مع أحد. الشجار حلبة مصارعة لا قيمة لها. وبالتالي ففي الترفّع عن الشجار تكمن فكرة الفيلسوف الذي يعيش في برجه العاجي الذي وصفتَه بسؤالك بالنظر من وراء الزجاج. يجب أن يعيش الفيلسوف في برجه العاجي. إنه حين يطلّ على الناس من علٍ، فإنما ليراهم بدقة أكثر. تمامًا كالصقر الذي يفرد جناحيه للأعلى ليرى فريسته.

■ لديّ خطاب بعنوان «الحوار والشجار والمناقشة». الفيلسوف لا يستطيع أن يخوض شجارًا مع أحد. الشجار حلبة مصارعة لا قيمة لها. وبالتالي ففي الترفّع عن الشجار تكمن فكرة الفيلسوف الذي يعيش في برجه العاجي الذي وصفتَه بسؤالك بالنظر من وراء الزجاج. يجب أن يعيش الفيلسوف في برجه العاجي. إنه حين يطلّ على الناس من علٍ، فإنما ليراهم بدقة أكثر. تمامًا كالصقر الذي يفرد جناحيه للأعلى ليرى فريسته.

الفيلسوف عقل مفترس، ولا يستطيع أن يفترس إلا إذا حدّد ما يجب أن يُفترس. الانتماء لهموم البشر هدفه الارتقاء بوعي هذه الهموم وتحويلها إلى خطاب يساعد الإرادة على الفعل. نحن في الفلسفة ننشغل بمفهوم الواقعي والممكن والمستحيل. ماذا نقول لحركة أصولية دينية تقدّم تضحيات مجانية، ظنًّا منها أنها قادرة على إعادة التاريخ؟

أليس من واجب الفيلسوف أن يتأمل هذه الظاهرة ويفهمها؛ ليخلق الوعي عند الذي يتوهم بقدرته على إنتاج تاريخ مضى وانقضى، وأنّ وهمه ضرب من المستحيل، وقس على ذلك.

فهل الفيلسوف الذي يسخر من الوهم سخرية فلسفية يرى الوهم من خلف الزجاج؟ كان هيغل يقول: إنّ قراءة الجريدة مَهمة ضرورية، حتى يكون قريبًا من الهموم التي تنشرها الصحافة. ما الصحافة؟ إنها خطاب هموم. أنا لاجئ وأنتَ لاجئ، وثمة ملايين لديهم شعور باللجوء. الفيلسوف يقول للاجئين ما معنى اللاجئ، وكيف ينظر إلى العالم، ويصف أحوال هذا الكائن الذي يعيش في الزمان المؤقت والمكان المؤقت، فإذا اللاجئ ينظر إلى الفيلسوف بوصفه كينونة خاصة. فمَن غير الفيلسوف يستطيع أن يقول لي: ما اللاجئ؟ إنّ تعريف الأمم المتحدة للّاجئ تعريف وصفيّ، وليس كشفًا للماهية. مهمة الفيلسوف كشف الماهية القابعة وراء الظاهر.

السياسة لا تنتمي إلى الحقيقة

● ولكن، ألا تعتقد أنّ العمل في السياسة يأكل من رصيد المفكر أو الفيلسوف. السياسة براغماتية تتوخى الممكن، والفلسفة ترنو إلى المطلق. كيف يحمي المفكر نفسه من الانشطار والتناقض؟

■ الفيلسوف يفكر بالسياسة، ولا يتحول إلى سياسي. السياسة عملية تفترض انتماءً متحيزًا. السياسة لا تنتمي إلى الحقيقة، إنها تنتمي إلى المصلحة. ولأنّ الفيلسوف ينتمي إلى الحقيقة، فإنه لا يستطيع أن يكون متحزّبًا أو منتميًا لحركة سياسية ما؛ لأنّ الحزب قرار، والفيلسوف جناح. أن يفكر الفيلسوف بالسياسة يعني أن يفضح ما وراء السلوك والخطاب السياسيين، منحازًا إلى الحقيقة، وليس أيديولوجيًّا منخرطًا في سجال المصالح.

الفلسفة والنكوص التاريخي

● تقول في كتابك «أطياف فلسفية»، بأنه من خلال تجربتك في تدريس الفلسفة في جامعات عربية عدة، ألفيتَ أنه «من النادر جدًّا جدًّا أن ينخرط أستاذ فلسفة أو طالب فلسفة في حركات عنفية أصولية أو غير أصولية». هل يعني ذلك أنّ الأصوليات القاتلة في العالم العربي سببها غياب الفلسفة عن المناهج المدرسية والجامعية؟ هل صار على الجامعات فريضة تدريس الفلسفة؟

■ أتحدث عن تجربتي في تدريس الفلسفة في الشام واليمن والجزائر ومصر. كل من ينتمي إلى هذا العالم الفلسفي لم ينتمِ إطلاقًا إلى الأصولية؛ لأنّ الفلسفة تمدّك بوعي مطابق لحركة التاريخ. الفيلسوف يؤمن بالسيرورة، ولذلك لا يمكن لشخص قد أوتي حظًّا من الفلسفة أن يدافع عن النكوص التاريخي.

وبهذا المعنى، يجب أن تكون الثقافة الفلسفية عنصرًا في تشكيل وعي الشباب العربي، وأنت تشتغل في التدريس الجامعي، وتعرف أنّ كليات العلوم كانت أحد منابع الحركات الأصولية، مع أنّ الخطاب العلمي يتناقض مع الخطاب الديني. لماذا؟ لأنّ العلم الذي تلقّاه طالب كلية العلوم لم يتحوّل إلى وعي علمي بالعالم. الفلسفة، في أحد وجوهها، تحويل العلم إلى وعي علمي بالعالم.

● ترى في كتابك «ابن رشد معاصرًا» أنه «لمّا كانت الفلسفة تأبى الانشغال بترسيمات الشريعة الإيمانية، فعلى الشريعة أيضًا عدم التدخل في نشاط الفيلسوف». هل ترى أنّ هذا ممكن الآن؟

● ترى في كتابك «ابن رشد معاصرًا» أنه «لمّا كانت الفلسفة تأبى الانشغال بترسيمات الشريعة الإيمانية، فعلى الشريعة أيضًا عدم التدخل في نشاط الفيلسوف». هل ترى أنّ هذا ممكن الآن؟

■ هذا ما يجب أن يكون، وهو ممكن، ولكنني لا أعرف متى يتحقق. يحتاج إلى شروط كي ينتقل إلى الواقع. على الفيلسوف أن يجاهر بخطابه، ولا يمالئ الخطاب الديني، إذا أراد أن يحتفظ بروح الفيلسوف.

● تحاول في كتاباتك الأخيرة، وبخاصة «أنطولوجيا الذات» و«شذرات اللقيط» أن تهدم الفواصل بين الفلسفة والشعر وتدمجهما معًا في أفق التداعي الحر، كما فعل من قبل نيتشه في «هكذا تكلم زرادشت». هل تتقصد بذلك أن تؤاخي بين الشاعر والفيلسوف اللذين يتصارعان فيك؟

■ ليس في ذاتي صراع بين الشاعر والفيلسوف. إنهما يعيشان معًا في وئام شديد. في «أنطولوجيا الذات» الخطاب الفلسفي صارم، يُجهد العقل، يحرسه المنطق، تحرسه الحقيقة التي تتعيّن شيئًا فشيئًا. في ديواني «شذرات اللقيط» تطير الأفكار بجناحين في الفضاء، غير مكترثة بالمنطق والبرهان. إنّ الحدس الفلسفي في الشعر لا يحتاج إلى منطق أرسطو. إنّ الفكرة ترقص في زيّ جمالي أخاذ.

أستطيع أن أكتب مقالًا في اللغة، في ماهية اللغة، في منطق اللغة، ولكنني في الشعر أنا واللغة العربية متحدان؛ لذلك في «شذرات اللقيط» قصدتُ من عنوانه القول: إنني لا أنتمي إلا إلى ذاتي وإلى لغتي: «أنا اللقيط، رُميتُ على قارعة الوجود، طويلًا بقيت مرميًّا على قارعة الوجود، لا يدٌ مُدّت ليدي، ولا امرأة حاولت حضني، حتى الشيطان حدّق في عينيّ ومضى. طويلًا بقيت مرميًّا على قارعة الوجود، إلى أنّ مرّت بي اللغة فحضنتني، وراحت ترضعني من ألف نهد ونهد».

لست شبيهًا بأحد

● وماذا عن تأثرك بنيتشه؟

■ نيتشه ليس موجودًا. لستُ شبيهًا بأحد. وسأروي لك القصة التالية: كان صديقنا صادق جلال العظم يعدّ نفسه فيورباخ العرب، وينافسه على هذا اللقب عزيز العظمة. وقد لُقّب مهدي عامل بغرامشي العرب. ربما كانوا فرحين بهذه الألقاب. ولكن لو دققتَ في اللقب لوجدت أنهم فرحون بأنهم أشباه وليسوا أصلاء. إذًا المثال الأفلاطوني قائم هناك في الغرب، بينما الأشباه في الشرق.

أما أنا فوعيي لذاتي وعي بالأصالة. لست شبيهًا بأحد؛ لذلك قلت في قصيدتي «ما أنا يوسف»: «ما لي إخوة ولا أشباه، ما أبشعَ الأشباه». بعضهم قال، حين صدر كتاب «الأنا» إنني سارتري، وحين صدر «أنطولوجيا الذات» قالوا عني هايدغري، وحين أصدرت «شذرات اللقيط» قالوا نيتشوي. لذلك أنا أحمد برقاوي، ولا أريد أن أكون شبيهًا بأعظم فيلسوف في التاريخ. ولهذا لا شكر لأحد.

● تقول في كتابك «الحب والحرية والحياة – تأملات فلسفية وشعرية»: «هايدغر ذو رصيد فكري مبدع، أكثر من غرامشي، بينما غرامشي يملك رصيدًا حياتيًّا أكثر من هايدغر، أما ماركس فيملك الرصيدين في آن معًا». هل نستطيع أن نخمّن أن أحمد برقاوي هاهنا هو ماركس، أو هكذا يتطلّع؟

■ لستُ ماركس. لقد قتلتُ ماركس. وأنا أقتل من أحب ومن أحببت. أما الذين لم أحبهم فهم غير موجودين في عالمي. غرامشي مناضل سياسي. هايدغر فيلسوف صرف حتى لو اتُّهِمَ بانتمائه للنازية. ماركس وحّد بين التجربتين النظرية والعملية. هذا ما كنتُ أعنيه فقط.

● بماذا تنشغل الآن؟

أنشغل بكتاب جديد قطعت شوطًا فيه وهو «سلطة المركزيات الأربع». التحرر من هذه المركزيات يكون بالانتقال إلى مركزية الأنا التي تصير ذاتًا. والذات، بوصفها الإرادة الفاعلة في العالم، لا تكون فاعلة إلا إذا كانت إرادة حرة.

●

● عندما تتحدث عن الجهل كحالة يومية، فإنك تبحث عن جواب نظري للسؤال: ما الوعي؟ وهكذا دواليك. وبالتالي، يعتقد بعض المشتغلين بالفلسفة أنّ الأخيرة تترفّع عن اليومي، فيما الفلسفة الآن هي الامتلاك النظري لليومي. ولأنها كذلك، فهي انتماء إلى الإنسان في كل أحواله.

عندما تتحدث عن الجهل كحالة يومية، فإنك تبحث عن جواب نظري للسؤال: ما الوعي؟ وهكذا دواليك. وبالتالي، يعتقد بعض المشتغلين بالفلسفة أنّ الأخيرة تترفّع عن اليومي، فيما الفلسفة الآن هي الامتلاك النظري لليومي. ولأنها كذلك، فهي انتماء إلى الإنسان في كل أحواله. ■

■ ●

●

حوار عميق ينم عن مفكر ذي شخصية مستقلة، ومن أسف أنني أملك تصوراً نظرياً عنه لا يرقى إلى مستوى ما قرأته له في هذا الحوار الذي سيحرضني على قراءة نتاجه الفكري للتعرف إليه عن كثب.