محمد مظلوم - شاعر وناقد عراقي | نوفمبر 1, 2024 | بواكير الحداثة العربية

مرَّ، هذا العام، ربع قرن على رحيل عبدالوهاب البياتي، شاعر المنفى والحب والثورة، الذي سيصدر ديوانه عن (دار الشؤون الثقافية- بغداد) قريبًا، ويقع في ثلاثة مجلدات، وهي أول طبعة مكتملة لأعماله حيث تتضمن مجلدًا جديدًا من الأعمال التي لم تضمها الطبعات السابقة الصادرة عن (دار العودة) و(المؤسسة العربية للدراسات والنشر) كما أنها أول طبعة لديوان البياتي تصدر في العراق الذي قضى معظم حياته بعيدًا منه.

بين هاتين المناسبتين سانحة نقدية لمراجعة سؤال (الريادة والحداثة) في الشعر العراقي من خلال هذا المقال.

عبدالوهاب البياتي

منذ ديوانه الثاني «أباريق مهشمة» – (1954م) أحدثَ عبدالوهاب البياتي (1926-1999م) تحولًا نوعيًّا وانعطافًا حادًّا ليس في تجربته الشعرية الخاصة، بل في مستوى التعبير الشعري لشعر الحداثة. فهو الشاعر الوحيد -بين ما عرف بـ(جيل الروَّاد)- الذي أنقذ تجربته مبكرًا من الإيغال في الرومانسية التي ظهرت في ديوانه الأوَّل «ملائكة وشياطين»- (1950م) وعلى الرغم من التأثر الواضح بالفلسفة الوجودية وكثافة ظلالها التي تغطي مساحات واسعة من موضوعات «أباريق مهشمة»: كالسأم، واللاجدوى، والمصير القسري للإنسان، والجحيم الدنيوي، ومشاكل الحرية، فإن معظم قصائده تزخر بلغة جديدة، وتوظيف تفاصيل الحياة وبلاغتها اليومية واللغة الحية في القصيدة، بما فتح آفاقًا رحبة للقصيدة العربية الحديثة.

وقد أشار إحسان عبَّاس إلى هذا الانعطاف الذي أحدثه البياتي وتميزه عن السياب ونازك(1). لكن نهاد التكرلي، كان أول من انتبه إلى حداثة البياتي وتميزه فنيًّا عن جميع مجايليه(2) وبهذا الفهم لن يعود سؤال الريادة سؤالًا زمنيًّا بحيث يجري تحديدها من خلال الأسبقية. فقصيدتا «الكوليرا» لنازك و«هل كان حبًّا» للسياب تبدوان الآن تقليديتين رغم أسبقيتهما الزمنية، بينما احتفظت قصائد البياتي بحداثتها لتميزها بدقة معمارها، وعصرية لغتها، وفرادة أسلوبها حتى حين يقارب الموضوع ذاته أو الغرض الذي سبقه إليه أقرانه. فثمة موضوعات معينة عالجها كلٌّ من السياب والبياتي في قصائد تحمل عناوين متقاربة غالبًا ومتطابقة أحيانًا: «السوق القديم» و«المخبر» و«ثعلب الموت» للسياب. و«سوق القرية» و«المخبر» و«الثعلب العجوز» للبياتي.

الأسبقية الزمنية لجميع هذه القصائد للسياب، لكن طبيعة المقاربة والمستوى الفني (الحداثي) ترجح فيها كفة البياتي في جميعها، بيد أن من النقاد والشعراء العرب، من لا يزال يجد في الأسبقية الزمنية مرجعًا أساسيًّا في ترجيح ريادة السياب أو نازك.

فبينما تبدأ قصيدة «السوق القديم» للسياب بمستهل للسوق في الليل في غياب الناس، وهو مستهل لا يخلو من رومانسية ظلت مهيمنة على مجمل تجربته، يليه تصوير للدكاكين المغلقة، والبضائع المكدسة، و«الريح التي تعبث بالدخان» في تصوير لا يختلف كثيرًا على المستهل الطللي في القصيدة العربية القديمة. سيخرج السياب بالقصيدة من موضوعها، إلى استذكار قصة حب عاثر، كما عهدناه لدى الشعراء العرب الطلليين. أما قصيدة البياتي فتبدأ من لحظة أخرى مناقضة تمامًا، من النهار الصارخ، وازدحام الناس وضجيج الحياة وأصوات البشر والحيوانات، وعلى الرغم من أن القصيدتين من البحر نفسه (الكامل)، فإن إيقاعات جُمَل البياتي تبدو وكأنها ترجيعًا لاختلاط أصوات الباعة والمتبضعين في السوق. وأية قراءة داخلية لعناصر كل من القصيدتين ستضعنا حقًّا في مواجهة ثنائية الأسبقية الزمنية، وأهمية الأثر والتأثير بين القصيدتين(3).

لن يخرج الأمر عن هذا النطاق عندما نضع قصيدة «المخبر» للسياب إزاء قصيدة لاحقة للبياتي بالعنوان نفسه، فالسياب يستعير صوت المخبر معبرًا عنه بضمير المتكلم ليبوح بالهواجس الشعورية الداخلية الآثمة لهذه الشخصية الوضيعة. بينما يستخدم البياتي في قصيدته ضمير الغائب، الذي يتيح مستوى تعبيريًّا أكثر فنًّا في شعر الحداثة، ليرسم صورة كاريكاتيرية تسخر من هذا النموذج البشري، الرقيب الذي لم يرصد جيدًا في تراث الشعر العربي قبل ثورته الشعرية الأولى. وكذا الحال عند مقارنة قصيدة «ثعلب الموت» للسياب مع قصيدة «الثعلب العجوز» للبياتي.

لن يخرج الأمر عن هذا النطاق عندما نضع قصيدة «المخبر» للسياب إزاء قصيدة لاحقة للبياتي بالعنوان نفسه، فالسياب يستعير صوت المخبر معبرًا عنه بضمير المتكلم ليبوح بالهواجس الشعورية الداخلية الآثمة لهذه الشخصية الوضيعة. بينما يستخدم البياتي في قصيدته ضمير الغائب، الذي يتيح مستوى تعبيريًّا أكثر فنًّا في شعر الحداثة، ليرسم صورة كاريكاتيرية تسخر من هذا النموذج البشري، الرقيب الذي لم يرصد جيدًا في تراث الشعر العربي قبل ثورته الشعرية الأولى. وكذا الحال عند مقارنة قصيدة «ثعلب الموت» للسياب مع قصيدة «الثعلب العجوز» للبياتي.

نساء السياب وعائشات البياتي

ما يجمع بين السياب والبياتي أن صورة المرأة مرتبطة لديهما بفكرة الموت والرحيل، لكن صورة المرأة لدى السياب كثيرًا ما تتجلى في مرآة الحرمان. فخلال دراستهما بدار المعلمين ببغداد عرفا النساء نفسهن تقريبًا. وكثيرًا ما وقع السياب في حب الزميلات! حب من طرف واحد باستمرار، حصيلته قصائد تفيض باللوعة والحرمان والتوسل:

«أَحِبِّيني/ لأنّي كُلُّ مَنْ أَحْبَبْتُ قَبْلَكَ لَمْ يُحِبُّوني»(4).

إلا أن للسياب تجربة مختلفة في البصرة، مع قريبته (وفيقة) التي ماتت وهي شابة، كان ينبغي أن يطورها لتصبح فرصته لخلق رمز شعري للمرأة في تجربته، وفي الواقع لم يكن لدى السياب مثل هذه الفرصة فقد أحبطت بالموت في ذروة نضوجها؛ إذ بدأ متأخرًا فيما يشبه اكتشاف هذا الرمز من خلال قصائد «شباك وفيقة1» و«شباك وفيقة» و«حدائق وفيقة»(5)، ولا سيما ربطها باستكشاف العالم السفلي وتموز وعشتروت.

(وصال الحب) لدى السياب لا يكاد يتحقق إلا في عالم ما بعد الموت حين يلتقي (الخيال بالحقيقة) أما في العالم الأرضي، فالتجربة أقرب للتوهُّم، وكل ما بقي من نساء السياب (أسماء):

«هَالَتِي تِلْكَ أَمْ (وَفِيْقَةُ) أَمْ (إِقْبَالُ)/ لَمْ يَبْقَ لِي سِوَى أَسْماءِ/ مِنْ هَوى مَرَّ كَرَعْدٍ فِي سَمَائِي»(6).

أما البياتي فقد أسعفه امتداد التجربة، ليبتكر رمزًا شخصيًّا للمرأة في شعره. فولد رمز عائشة في شعر البياتي، في ديوان «الذي يأتي ولا يأتي»- (1966م) وهي عادة ما تظهر في هذا الديوان بصورة مركبة من الموت والحياة:

«عَائِشَةٌ مَاتَتْ، وَلَكِنِّي أَرَاهَا تَذْرَعُ الْحَديقَة»(7).

ومن هنا استمد فكرة الرحيل بما يتطلبه من بحث عن عائشة: حيث تعيش في كل العصور وتقترن بالرحيل والفقد بشتى أنواعه.

بدر شاكر السياب

مصدر البياتي في هذا الاكتشاف رواية «حياة عمر الخيام» (1934م)(8) للمؤرخ والروائي الأميركي «هارولد لام» الذي يعتمد في أعماله على كتابة التاريخ، ولا سيما تاريخ الشرق، روائيًّا، فيعمد إلى إضفاء الخيال على الوقائع أكثر من اهتمامه بتوثيق تلك الوقائع، فيخترع أحداثًا، ويتلاعب بالشخصيات، ويختلق شخصيات أخرى غير موجودة تاريخيًّا. ومنها تلك الحادثة التراجيدية عن محبوبة الخيَّام «ياسمين» التي أجبرت على الزواج من تاجر حلبي ثري، أخذها معه من «نيسابور» ثم طلَّقها بعد أن مرضت وتركها وحيدة. فأرسلت عن طريق مسافر إلى نيسابور قطعة من حليها إلى الخيام الذي لحقَ بها واصطحبها عائدًا بها إلى «نيسابور» لكنَّها أصيبت بالطاعون وتوفيت في الطريق. فدفنها على تلة تحت إحدى الأشجار. وانعكست هذه الحادثة على نماذج معينة من الأدب العربي، ولا سيما لدى البياتي في ديوان «الذي يأتي ولا يأتي» واكتشافه الأساسي لرمز «عائشة» التي تعيش في كل العصور. وكذلك في مسرحية «محاكمة في نيسابور» التي هي صياغة مختصرة لعمل (لام) حيث اقتبس فيها البياتي كثيرًا من العبارات من ذلك العمل.

في رواية (لام) هناك ثلاث فتيات أحبهنَّ الخيَّام وأضاعهن بالتتابع لأسباب مختلفة، فبعد (ياسمين) أحبَّ (زُوي) السبية الرومية من القسطنطينية، فخيَّره الحسن الصبَّاح بين البقاء معه في القلعة، وبالتالي العيش مع زوي، أو الذهاب لأصفهان لبناء المرصد الفلكي، لكنه هرب من قلعة (ألموت) خلسة، وفي قلبه حسرة على حبيبته (زوي).

أما (عائشة) فجارية جلبت في أثناء غزوات السلطان السلجوقي (ملك شاه) وبِيعتْ في سوق الرقيق بنيسابور، فلفتت نظر الخيام حيث ادعت أنها تنحدر من نسب كريم لقبيلة عربية من حوران، وذكَّرته بحبيبته الميتة ياسمين، لكنها رحلت عائدة لديارها وفق رواية (لام) لهذا يكمل البياتي رحلة البحث المزدوجة عن حبيباته- حبيبات الخيام الضائعات في شتى الأسماء وشتى البلدان ابتداءً من نيسابور. ولا سيما أنَّ صورة الفتاة الفارسية، ترتبط بحب مبكر لزميلة أيام الدراسة بدار المعلمين العالية اسمها (فروزنده) وهي ابنة دبلوماسي إيراني عمل مستشارًا في السفارة الإيرانية ببغداد لسنوات؛ لذلك أكملت دراستها الثانوية والجامعية في العراق. وقد كتب عنها قصيدة عمودية ضاعت ولم يعد يتذكر منها سوى مطلعها:

لَطَمَ الْوَرْدُ فِي الْحَدِائِقَ خَدَّهْ مُذْ رَأَى فِي سَمَائِهِ فروْزَنْدَهْ(9).

غير أن البياتي لم يقف عند تخوم اكتشافه الأول، فأضفى على عائشة هالة الحبيبة (الطاهرة) التي يلتقيها في دمشق، وتولد هذه المرة في صورة فتاة فارسية عند ضريح محيي الدين بن عربي. كانت تلك الصورة هي الحافز لكتابة قصيدته عن دمشق «عين الشمس أو تحولات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق».

ومنذ تلك القصيدة بدأ البياتي ينحو نحو رسم صورة صوفية متعالية للحبيبة، فيقترب من وصف ابن عربي لمعشوقته (نظام) في مقدمته لديوان «ترجمان الأشواق» ويقتبس منه: «فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني، وكل دار أندبها فدارها أعني». ومثلما تعددت في «ترجمان الأشواق» الأسماء لمسمى واحد: تهامة، هاجر، وليلى، زينب، تعددت في شعر البياتي أسماء حبيبته: لارا وخزامى وهند وصفاء. وبقيت عائشة هي القناع والإطار اللازمني المفتوح لصورة الحبيبة:

وفي ديوان «بستان عائشة» يقدم تفسيرًا شعريًّا لهذا التعدد:

«قَالَتْ: مَنْ هِي (لَارَا) هَلْ هِي (عَائِشَة)/ أَمْ هِيَ هَذَا الْأُفُقُ المَوْصُود؟/ قُلْتُ: هِي الْحُبُّ الضَّائِعُ وَالزَّمَنُ الْمَفْقُود»(10).

نازك الملائكة

من هنا ارتبط قناع عائشة في شعر البياتي، بثنائية الحضور والغياب، فهي ما إن تظهر حتى تختفي كبرق سماوي أو وعد غيبي لا يكاد يتحقق، فغالبًا ما يصادفها في أمكنة عابرة: قطار أو حانة أو مقهى، أو في شارع بليلة ممطرة، وهو على وشك السفر إلى مدن أخرى. فتصبح قصيدة الحب مزيجًا من بحث وفقد واستدعاء، وهكذا شكل الرحيل المبكر تراجيديا الحضور- الغياب التي رسخت فكرة الموت المجازي في شعر البياتي. فعائشة اسم فاعل ينوس بين الاسم والصفة، لكن ميزة اسم الفاعل أنه لا يرتبط بزمن معين فيشير أحيانًا للحدوث، وأحيانًا لاستمرار الحدوث، كما أن الفعل عاش في الأصل، من الأفعال النادرة في العربية التي تأتي لازمة للفاعل ومتعدية للمفعول. ولعل هذا الاشتقاق اللغوي بما يحمله من دلالة لغوية متشعبة هو ما دفع البياتي إلى قراءة مفهوم الموت، والعيش، أعمق وأبعد من المعنى المباشر، وفتح الطريق أمامه لهذه الفكرة المتقدمة عن بقية الرواد، في مقاربة جدلية الحياة-الموت.

ومن «حياة عمر الخيام» أيضًا ولدت فكرة (الموت في الحياة) في الديوان التالي للبياتي الذي حمل هذا العنوان.

فكرة الموت في الحياة

منذ قراءتي المبكرة لشعر الرواد، لحظتُ أن موضوع الموت، يرتبط بالموت الفيزيقي (الجسدي). كان السياب (شاعر المرض) بامتياز فقد أوهنه حتى أودى به، وهو لا يزال في السابعة والثلاثين، فكتب تجربته المريرة بغنائية زاخرة بالتشكي والابتهال كما في «سفر أيوب» (في أجزائها العشرة)، وحين يحاول إضفاء بُعد ميتافيزيقي على الموت فإنه يربطه بالانبعاث، على طريقة ما سماهم جبرا (الشعراء التَّموزيين) لكن هذا التخريج بقي مرتبطًا بالمفهوم الديني في القيامة والحشر. ولعل قصيدته (النهر والموت)(11) وهي من عيون شعره نموذج مناسب لرصد هذا الفهم.

أما لدى نازك فستبدو فكرة الموت أكثر تقليدية ورومانسية حين تقاربه شعرًا ونقدًا، فتتحول إلى ندب كما في أشهر قصائدها (الكوليرا)، أو تعبير عاطفي رومانسي كما في مقالها «الشعر والموت»(12).

فيما لحظتُ، في المقابل، تحولًا لاحقًا عن هذا الفهم لدى البياتي، ابتداءً، من ديوانه «الموت في الحياة» بعنوانه اللافت الكفيل وحده بإعادة النظر حول الفهم التقليدي لفكرة الموت.

وكنت قد ناقشت معه هذه الفكرة(13)، فأجاب: «الإنسان يموت من الحياة ولا يموت من الموت… فالذي يبلغ الثلاثين معناه أنه مات ثلاثين عامًا، وهكذا. وكنت أظن أن هذه الفكرة جديدة، لكنني اكتشفت الوعي بهذه الحقيقة لدى بعض الشعراء العرب القدامى».

كان البياتي يشير إلى بيت لطرفة بن العبد من معلقته قاربَ فيه فكرة (الموت في الحياة أو من الحياة): «أَرى العَيشَ كَنزًا ناقِصًا كُلَّ لَيلَةٍ*** وَما تَنقُصِ الأَيّامُ وَالدَهرُ يَنفَدِ».

وتتجلى هذه الفكرة بوضوح أكثر لدى الرصافي: «أرى العُمرَ مَهْما ازدادَ يزدادُ نقصُهُ إذًا نحنُ في نَقْصٍ من العمر دائمُ»

وهكذا كُلَّما أوغل في الحياة، وتقدم به العمر، اقترب أكثر من الموت بل تصبح الحياة نفسها رحلة نحو الموت. فيكتب وقد بلغ الستين: «سِتُّونَ عَامًا عُمْرُ مَوْتِي/ هَكَذَا مِتُّ مِنَ الْحَيَاةِ»(14).

لكنَّ (شهوة الحياة) تُبقي الشاعر طفلًا: «مِتُّ مِنَ الْحَيَاةِ/ لَكِنَّنِي/ مَا زِلْتُ طِفْلًا جَائِعًا/ يَبْكِي»(15).

في هذا المقطع الذي يحاول إنكار التقدم في السن، يتضح مفهوم البياتي الدقيق للموت: (فالإنسان لا يموت من الموت، بل يموت من الحياة): «كَدُودَةٍ تَقْرِضُ تُفَّاحَةً/ كَانَ هُوَ الْمَوْتُ/ وَكَالْسِّيْركِ»(16).

وفي الواقع يمكن استبدال كلمة (الموت) هنا بكلمة (العمر) ليتحقَّق تفسير المعنى العميق للفكرة.

زاهر الجيزاني

هذه المقاطع، عينات من قصائد كثيرة تؤكد تميز البياتي عن بقية تجارب جيل الرواد بخصوصية فهمه ومقاربته لفكرة الموت، وتحرير قصيدته من مفهوم الموت الفيزيقي، وتخليصها كذلك من عبء التعبير الرومانسي والغيبي عن فكرة الموت الذي ساد في الشعر العربي ما بين الحربين العالميتين، وامتد لتجربة الرواد شعرًا ونقدًا، فقدم بذلك مفهومًا فلسفيًّا للموت، أبعده من سطحية الغرضية، ورسم له صورة تنكرية فهو: «للثعلب العجوز، الملتحي بالورق الأصفر والرموز» «الْمَلِكُ الْوَحِيدُ فِي مَمْلَكَةِ الْأَحْيَاء» الذي «يلعبُ نردًا مع الشيطان» و«يقرأ في كل اللغات كتب الفلسفة الجوفاء» هذا «الثعلب العجوز» الذي مر (سكران) تتبعه «عجائز القرية والأطفال».

ومن المهم هنا الإشارة إلى قصيدة السياب «ثعلب الموت»(17)، وهي في الغرض ذاته، لكنها لا تتخطى حدود النظرة التقليدية للموت العضوي.

«ثَعلبُ المَوْتِ فارسُ المَوْتِ عِزْرَائيلُ/ يَدْنو وَيَشحذُ النَّصْل».

وابتداءً من (موت عائشة) كان هذا التناقض على مستوى المفردتين: الموت-عائشة، يقود البياتي إلى ترسيخ مفهومه عن الموت خارج الفهم التقليدي لهذه الفكرة التي نقلها من كونها معطى حياتيًّا، إلى مبنى فلسفي مترسخ في مرجعيته الأساسية: الحياة.

المنفي والغريب

عاش جميع الشعراء الروَّاد، شطرًا من حيواتهم خارج العراق، وتوفي أربعتهم بعيدًا من الوطن: بلند في لندن، عام 1963م حيث دفن هناك. والبياتي أنهى رحلة منافيه بدمشق، ودفن فيها عام 1999م. ونازك في الكويت فالقاهرة، ودفنت فيها عام 2007م. بينما نُقِلَ جثمان السياب بعد وفاته من الكويت ليدفن في مقبرة الحسن البصري، بالزبير، عام 1964م.

كان السياب أقلهم عَيشًا خارج العراق، والبياتي وبلند أكثرهم، وما ميزهما أنَّ معظم سنوات منفيهما ارتبطت بمواقف معارضة؛ لهذا نجد أن فكرة المنفى تتضح، وإن بتفاوت لديهما أكثر من السياب ونازك.

فقد نشر بلند الحيدري ديوانه «خطوات في الغربة»- (1965م) بعد مغادرته العراق إلى بيروت. وفيه القصيدة التي حملت عنوان الديوان. لكن المنفى بصورته الصريحة تجلَّى بوضوح أكثر في آخر دواوينه «دروب في المنفى»- (1996م) الذي كتبه في منفاه بلندن، وصدر قبل رحيله بشهرين.

في الواقع إن منفى السياب يكاد يكون مجازيًّا، فهو كناية عن ستة أشهر أمضاها في الكويت التي لا تبعد من قريته جيكور نصف ما تبعده جيكور من بغداد، وعلى الرغم من أن المنفى لا يتحدد بمكان بعينه أو بزمن محدد، فإن السياب يصف منفاه في قصيدته «غريب على الخليج» بأنه التيه «تحت شموس أجنبية».

هذه هي الصورة الشخصية التي يرسمها السياب، للمنفي، أو الغريب كما يسميه، صورة تثير الشفقة، فهو مريض، رث الثياب، مُحتقرٌ، منبوذٌ، يستجدي النقود ليعود!

وقريبًا من المدة التي غادر فيها السياب العراق لإيران ثم الكويت، غادر البياتي إلى دمشق وبيروت. وفي دمشق كتب ديوانه الرابع «أشعار في المنفى»- (1957م)، ولا أعرف أن هناك في الشعر العربي من سبقه إلى مثل هذا العنوان. كما حفل شعره برؤية عميقة للمنفى وهو أحد بضعة شعراء اتسمت تجربتهم بحضور وجودي للمنفى. فقبل هذا الديوان كان البياتي قد استشعر البعد الوجودي، لا المكاني للمنفى، مبكرًا: فهو يستهل قصيدته «مسافر بلا حقائب»(18): «مِنْ لَا مَكَان/ لَا وَجْهَ، لَا تَارِيخَ لِي، مِنْ لَا مَكَان».

ويختتمها: «سَأَكُونُ! لَا جَدْوَى، سَأبْقَى دَائِمًا مِنْ لَا مَكَان».

ليعبر عن دائرة مغلقة في الفهم الوجودي للمنفى اللامكاني.

وكان قد كتب قصيدة «في المنفى» -التي نشرها في مجلة الثقافة المصرية، نوفمبر 1951م-(19)، وهي نموذج مبكر عن المنفى بوصفه مهمة سيزيفية شاقة، وعقاب البطل التراجيدي وهو يكابد أهوال مصيره في العالم السفلي.

وفي قصيدة «عُشّاقٌ في المنفى» يصف المنفى بنوع من الانتظار العبثي.

«نَبْقَى وَنَبْقَى فِي انْتِظَارْ/ مَنْ لَا يَعُود/ لَا شَيْءَ يَنْبِضُ بِالْحَيَاة».

إحسان عباس

والمنفى بالنسبة للبياتي مركَّب، فهو يتجلى كمنفى داخلي: «وَطَنِي الْمَنْفَى/ مَنْفَاي الْكَلِمَات»(20).

وهو عزلة وانقطاع اجتماعي، وقسوة روحية: «مَا مِنْ أحَدٍ يَعْرِفُ فِي هَذَا الْمَنْفَى أَحَدًا. الْكُلُّ/ وَحِيد/ قَلْبُ الْعَالَمِ مِنْ حَجَرٍ/ فِي هَذَا الْمَنْفَى الْمَلَكُوت»(21).

بل إن العالم بأسره خريطة هائلة للنفي كل فرد فيه شريد بلا أمل: «الْعَالَمُ مَنْفَى فِي دَاخِلِ مَنْفَى وَالنَّاسُ رَهَائِن/ يَنْصُبُ بَعْضٌ مِنْهُمْ لِلْبَعْضِ كَمَائِن»(22).

ليست مواضيع الحب والموت والمنفى، سوى معالم محددة من خريطة أوسع لتميز البياتي، فهناك خصوصية تجربته مع المدن والأمكنة، والتصوف الذي نقله من الطقوس اللغوية اللاهوتية إلى ميدان الفقر والثورة، إضافة إلى طبيعة ومستوى لغته الشعرية، التي هي الأكثر حداثة وتأثيرًا. والواقع أن لغة الشعر العربي الحديث مدينة للبياتي أكثر من نازك والسياب.

كذلك ثمة ترابط لافت بين تجربة البياتي الشعرية وسيرته الحياتية، بل هو من حرص بإصرار على تحقيق هذا الترابط بينهما، بما جعل تجربته أصيلة وفريدة. فقد قرر أن يقيم عامه الأخير في دمشق، التي كانت أول مدينة عربية يزورها منذ ولادته ببغداد، لينهي حياته فيها مقتديًا بشيخه محيي الدين بن عربي الذي جاب الآفاق من المغرب إلى المشرق، ليختتم رحلته بدمشق حيث مثواه الأخير. ولئن لم يختر البياتي مكان ولادته قرب ضريح (الباز الأشهب) الشيخ عبدالقادر الجيلاني في بغداد، فإنه خطط واختار مكان موته بدمشق وأوصى أن يدفن على سفح قاسيون قرب ضريح (الشيخ الأكبر) محيي الدين بن عربي، وتوليت بنفسي تنفيذ وصيته، على الرغم من بعض الاقتراحات أن يدفن بجوار الجواهري ومصطفى جمال الدين وهادي العلوي وآخرين، في مقبرة الغرباء بالسيدة زينب في ضواحي العاصمة السورية.

هوامش:

(1) «اتجاهات الشعر العربي المعاصر» (سلسلة عالم المعرفة-الكويت 1978م) ص:45.

(2) في مقاله: عبدالوهاب البياتي المبشر بالشعر الحديث، المنشور في مجلة (الأديب): 1 ديسمبر 1953م. وكان يفترض أن ينشر كمقدمة لديوان (أباريق مهشمة).

(3) ممن تناولوا القصيدتين بالمقارنة إحسان عباس في كتابه «اتجاهات الشعر العربي المعاصر»- (1978م) ومدني صالح في كتابه «هذا هو السياب» دار الرشيد – بغداد 1981م وزاهر الجيزاني في كتابه «عبدالوهاب البياتي في مرآة الشرق: الحداثة والشعرية)» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر-1997م).

(4) ديوانه المجلد الثاني ص 378.

(5) من ديوان «المعبد الغريق» ديوانه المجلد الثاني ص 210.

(6) قصيدة «جيكور أمي» ديوانه المجلد الثاني ص 391.

(7) قصيدة «الموتى لا ينامون».

(8) ترجمها محمد توفيق مصطفي وصدرت عن دار القلم (مصر) 1961م.

(9) راجع «بكائية إلى حافظ شيرازي» -دار الكنوز الأدبية- بيروت-1999م، لعبدالوهاب البياتي. وملحقاتها لكاتب هذه السطور، والدكتور قاسم البريسم، والدكتور سامي الصفار.

(10) قصيدة (بانوراما (أصيلة) 5-الموت في الشعر).

(11) من ديوان «أنشودة المطر»- (1960م) ديوانه -طبعة دار العودة 2005م، المجلد: 2 ص 103.

(12) نازك الملائكة «الشعر والموت» مجلة الآداب عدد تموز 1954م. وهي مقارنة بين أربعة شعراء (عربيين: أبي القاسم الشابي ومحمد الهمشري، وإنجليزيين: روبرت بروك وجون كيتس) ما يجمع بينهم موتهم المبكر.

(13) في حواري معه عام 1995م بدمشق في أثناء حضوره لتكريم الجواهري من قبل الحكومة السورية وتقليده وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، ونشر بجريدة السفير اللبنانية بتاريخ 11-8-1995م.

(14) (الشاعر والقصيدة) «كتاب المراثي».

(15) في قصيدة «شهوة الحياة» «كتاب المراثي».

(16) المصدر السابق.

(17) ديوان السياب طبعة دار العودة 2005م (المجلد الثاني ص 98).

(18) «أباريق مهشمة»- (1954م).

(19) ضمها لديوان «أباريق مهشمة»- (1954م).

(20) قصيدة «الموت والقنديل» ديوان «سيرة ذاتية لسارق النار»-(1974م).

(21) قصيدة «أولد وأحترق بحبي» ديوان «قمر شيراز»- (1975م).

(22) قصيدة «العراء» ديوان «مملكة السنبلة»- (1979م).

محمد مظلوم - شاعر وناقد عراقي | مايو 1, 2023 | قراءات

يحفل تراث النقد العربي بتصنيفات عدة للتمييز بين الشعراء وطبقاتهم وفق معايير تتعلق بطبيعة ومستوى عطائهم وأغراضهم وإجادتهم في عديدها. ومن بين تلك التصنيفات: (الشعراء المكثرون) و(الشعراء المقلون). ومن المهم هنا التنويه إلى أن توصيف شاعر ما بأنه مُقِلٌّ، لا ينال من مكانته، إنما بقصد مقارنته مع مَن هم مِن صنفه وطبقته. وعلى وفق هذا المعيار نرى ابن رشيق في كتابه «العمدة في صناعة الشعر ونقده» عدَّ في المُقلين: طرفة بن العبد، وعبيد بن الأبرص، وسواهما.

وإذا كانت قلة شعر طرفة مفهومة؛ لأنه مات مقتولًا وهو في منتصف العشرينيات من عمره، فإن ابن رشيق يضعه إلى جانب عبيد بن الأبرص أكبر الشعراء المعمرين في تاريخ الشعر العربي، حتى إن بعض الروايات المبالغ فيها زعمت أنه عاش 300 مئة سنة! وهو ما يبين أن الإقلال في الشعر له أسباب مختلفة، وإذا كان المكثر في الشعر العربي لا يخلو من إسفاف فإن المقل عادة ما يهتم بالجودة، فعطاؤه يكون على أساس النوعية والجودة، وليس على أساس الكم. وهنا نرى شعراء نالوا مكانة تضاهي المكثرين على الرغم من قلة شعرهم، وامتداد صمتهم لسنوات قبل أن يعاودوا القول الشعري، بل إن فيهم من صمت بعد قصيدة واحدة وهنا يمكن أن نذكر (أصحاب الواحدة) الذين حظوا بمكانة مرموقة، بل بشهرة واسعة بقصيدة واحدة لا غير!

من الإقلال ما يكون سببه التزام الصمت الشعري، وهذا بدوره قد يعبر عن موقف إزاء العالم أو يصدر عن شعور مؤقت بالعجز إزاء الكتابة، وقد يكون الصمت نفسه نوعًا من الكتابة الاستبطانية، أو المونولوغ الداخلي بالتأمل والاستغراق المختزنين في الداخل، وعدم التشتت عن الذات في الانتباه للمدينة والأشخاص والأحداث. لهذا فإن الشعر الذي يكتب بعد مدة صمت، غالبًا ما يكون أكثر كثافة، وخاضعًا للمراجعة، ومتسمًا بالتأمل.

لدينا هنا شاعران هما العماني عبدالله الريامي والمغربي عبدالإله الصالحي، يمكن إدراجهما وفق هذا التصنيف ضمن الشعراء المقلين، كلاهما عائد من صمت.

«جيش من رجل واحد» شعر أكثر فلترة

عبدالله الريامي يعود من الصمت بشعر أكثر فلترة، ومعمار أكثر صفاء وأقل حشوًا في قصيدته. وهو ما يظهر بجلاء في مجموعته الجديدة «جيش من رجل واحد» -(محترف أوكسجين للنشر، 2023م) – التي تحمل منذ عنوانها مفارقة قوامها: الحشد والقوة والبأس متمثلة بالجيش، والقلة والضعف والوحدة: متمثلة بالإنسان الفريد الوحيد. لكن هذه المفارقة سرعان ما تفصح منذ بدء الرحلة عن جانب آخر منها: الجانب المأساوي، وهو الضعف الإنساني والهشاشة: «أنا جيش/ من رجل واحد/ لا تخف على مستقبلك مني/ ما أزالُ مشغولًا بالماضي/ أسير إلى الوراء/ ضد التيار».

هكذا يصور تعبه، مبكرًا، معلنًا انسحابه مع فلوله في موكب للوراء، وهكذا يتحول (الجيش) الذي يفترض أنه حمى وعاصم ونجدة، إلى انكشاف، بل إلى عبء شخصي على الشاعر في هذا العام المليء بالمعارك الخاسرة، والهزائم الجماعية والفردية. هذا الاغتراب عن الحاضر، والزهد التام بأي مستقبل، المعبر عنه بمسيرة متقهقرة (لجيش قوامه رجل واحد) تصبح مرهقة حقًّا؛ لأنها مسيرة مُنهِكة ضد التيار. لكن ماذا سيجد الشاعر في رحلته العكسية أو انسحابه المضني؟ «لم أكن من شعراء المهجر/ ولم أحمل خريطة/ فهي لن تشير إلا إلى موجود».

لا بوصلة تحدد وجهة ولا خريطة تشير إلى غاية، فليس ثمة أمل وغاية سوى التيه في مفارقة مؤسية «كلما ضللت وصلت أسرع» وهذا ما يجعله تيهًا مركبًا؛ إذ تعتمل الحيرة بداخل الشاعر، وتتجسد بوضوح وحِدَّة نافرتين في مواضع عدة داخل الديوان: «عندما أهرب/ سيكون العالمُ لي/ أنا في كل مكان/ ولست في أيّ مكان».

المكان المهجور والمكان البديل

الواقع أن ثيمة (المكان المفقود) والبحث عنه: «لا يمكنك العثورُ عليّ/ وأبحث عنك في كل مكان». أساسية في ديوان الريامي، وقد تكون طروحات الفرنسي غاستون باشلار في كتابه «شاعرية المكان» نموذجية لمقاربة هذا الثيمة الواضحة في ديوان الريامي، ولا سيما تلك الفرضية التي يسوقها عن المنازل بوصفها إمَّا مكانًا مستذكرًا ومستعادًا، أو مكانًا في أفق الأحلام والتطلعات. إذًا لا يقف مصطلح المكان بمعناه الكامل في الشعر عند حدود الموقع الجغرافي وسمات البيئة المحلية فحسب، بل يشمل تاريخ الوجود البشري وما قبله. (المكان) يشمل كذلك من يعيشون فيه، وكما هو الحال في كل الشعر، فإن صوت الشاعر يبني المكان الشخصي في القصيدة. والآخرون جزء من مشهد القصيدة. ووسط تعقيدات عالمنا المعاصر، يمكن وصف محاولة الشاعر لإضفاء طابع مثالي على العالم بما يجعله مكانًا جديرًا بالعيش، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة، فسرعان ما تتصادم هذه المحاولة مع نواميس الوعي السائد والرأي العام العشوائي، ولا سيما حين يسعى المجتمع لتدجين الفرد الشاعر وسلبه نزاهته وإدراجه قسريًّا في منظومة الحشد والسرب الجماعي.

«لم يتبق في ذهني/ مكان أختبئ فيه/ ولا مِن حولي/ إن لم تجده في الأول/ فلن يكون في الثاني».

عبدالله الريامي

وهنا يحدث التصادم بين عالمين، ولأن الشاعر يرفض المساومة ويتمرد على مثل هذه الصفقة من حيث عدم القدرة على التكيف الشخصي مع ما حوله، تكمن مشكلة الرغبة في إعادة تشكيل عالمه، في أن العالم قد تكوَّنَ بالفعل وهو أكثر رسوخًا من أية محاولة لتقويض جوانب منه وإعادة تشكيلها؛ لذا عليه أولًا نبذ ما هو قائم ومغادرته، وهنا يلجأ الشاعر إلى نوع من المخاتلة، لكنها مخاتلة بلا جدوى ذلك أن العالم البديل الذي يسعى له الشاعر يبدو كل شيء ولا شيء في الوقت نفسه: «كن في لا مكان/ وفي كل مكان».

حتى يبلغ به اليأس والعجز إلى التسليم بالمصير: «لا مكان أذهب إليه/ سأتحلل على كرسي طاولتي». يتخذ المكان أحيانًا شكل المنزل، منزل الطفولة، أو منزل المهجر، أو منزل الأحلام، فالمنازل التي سكناها مرة وغادرناها إلى الأبد تبقى تواصل العيش بداخلنا. وهذه المنازل تحضر بشتى صورها في شعر الريامي: «لاحقتُ منزلًا/ يعبر الحدودَ كلَّ يوم». أو: «أَحْمِلُ على ظهري بيتًا/ أُسُسه تنغرسُ في كتفيّ».

وبما أن تلك المنازل التي عشنا فيها يومًا قد خُلِّدت بداخلنا، فإننا نسترجع ذكرياتها القديمة كما نسترجع حلمًا. أهم حاضن حدَّده باشلار لتقوية الصلة بين المنزل والفرد هو الحلم. «حقيقة أن طفولتنا لا تزال حية وجريحة، شعرية في داخلنا لم تتحقق على مستوى الحقائق بل على مستوى الحلم»، حتى يحل الحلم بديلًا ويصبح أنيسًا في العزلة والفراغ. «الغرف الفارغة هادئة/ أكثر من أي مكان آخر/ أُفَضلها فارغة/ لا أحد يملأ الفراغ».

ومن المهم هنا ملاحظة الجناس بين (غرف وفراغ) فمنازل الماضي تترك أثرًا في الجميع، وتكاد تصرخ بنا أن نستذكرها كي تستعيد الحياة من خلال ذاكرتنا. كما أنها مرتبطة لدينا بنوع من الشعور بالندم: فلم يتسنَّ لنا العيش فيها مدة كافية. بيوت الماضي مدفونة في الذاكرة، وتكاد تبدو غير واقعية، لكنها تمدُّنا بشعور بالسعادة عند تذكرها، ولأننا لم نعد نتذكرها بوصفها حقائق راهنة، فإن صورها تبدو شبحية وفقاعية:

«في هذا المنزل الفارغ/ بقايا صابون/ في هذا المنزل الفارغ/ هناك ظلام حيث كان نور».

على العكس من منازل الماضي، غالبًا ما تكون منازل المستقبل أكثر ثباتًا ووضوحًا؛ فهي يمكن أن تلوحُ حلمًا متاحًا لكل من يرغب في العيش فيها، ويتخيل بداخلها ما هو أكثر طمأنينة وجمالًا. بيد أن تخيل منزل المستقبل يسير في مسار مزدوج: بحيث يتوجب أن يحقق التوازن بين الحلم والواقع، وهي معادلة يصعب تحقيقها عادة؛ لذا فمن الأفضل ترك منزل المستقبل آمنًا في عالم الأحلام، والاستمرار في تأجيله وتخيله، لأنه، كما يقول باشلار «أن تعيش في مكان مؤقت أفضل من أن تعيش في مكان نهائي وأخير». «عندما أغادر منزلي/ يُظَنُّ أنني ذاهبٌ/ لفتح العالم/ وكل ما قمت به/ هو إغلاقُ الباب خلفي». «لا نَرِثُ في هذا المكان/ غير الله وعُمَان».

شقاء الوعي ومأزق العالم

الوعي الشقي، أو الشقاء بسبب الوعي، قديم وملازم للشعراء، وقد عبر المتنبي عن تلك الفكرة مبكرًا ببيته الشهير:

ذُو العقلِ يَشْقى في النَّعيمِ بِعَقلِهِ

وَأَخو الجهَالةِ في الشَّقاوةِ يَنعمُ

وشقاء وعي الشاعر، أعرق وأوثق من سواه من بني البشر، ومنذ أن جرى تعريف مفهوم الاغتراب فلسفيًّا من خلال أفكار هيغل وماركس انطلاقًا من فكرة الاغتراب الديني لدى فويرباخ، بدا أن تاريخ الإنسان هو تاريخ الاغتراب أيضًا. وحين يجري تطبيق آراء الفلاسفة حول مفهوم الاغتراب وتجلياته في عصرنا، ستظهر حالة الاغتراب التي ترسخت منذ حقبة الحداثة في القرن العشرين أن الفرد في حاضرنا صار أكثر عزلة مما مضى، وغدا معزولًا عن نفسه ومجتمعه. فمع التحديث، ازدادت التطورات التقنية في العالم، وواجه الأفراد العزلة حيث تحولت أنماط حياة الإنسان تدريجيًّا إلى آلية فأنتجت هذا الذعر في كيان الفرد الحديث المتناشز مع عصره بحيث لا يستطيع الشعور بالانتماء إلى مكان ما: «أنت خائف من طول البقاءِ هنا/ وأنا خائفٌ أن هذا هو المكان الوحيد الذي أعرفه».

تراث الخوف ترسخ في كيان الفرد الذي واجه ظروفًا شتى منذ خروجه من الكهف وصولًا إلى مجتمع اليوم الذي أدمجه، شاء أم أبى، في عصر الرقميات، فكان عليه مواجهة العديد من التغييرات الجسدية والنفسية. وبفعل هذه التغييرات المستمرة، يصبح المأزق صعبًا، وتنحسر قدرة الشعر القديمة، فيتخلى عن كونه (رسالة سامية) وإصلاحًا إنسانيًّا ليختزل دوره ويصبح مجرد تميمة للخلاص الفردي: «لا تكتب قصائد لتغيير هذا العالم/ اكتب لإنقاذ حياتك».

حين يشق على الفرد التكيف والتوافق مع التغيرات الاجتماعية من حوله ويعجز عن مواكبة التحولات الكبرى المباشرة، يجد نفسه عالقًا في مأزق هذه التغييرات والتحولات، وهو ما يظهر تأثيره فيه ويولد لديه أولًا شعورًا بالتجريد من القوة ثم يؤدي به تاليًا إلى الانسحاب، وفي نهاية المطاف، إلى الاغتراب. «أعيش حياتي فوق الغَرق/ ورأسي في مكان ما/ بين الغيوم وفوق الغرق».

الحياة في مكان والرأس في مكان آخر مما يعني اغترابًا مزدوجًا (شعوريًّا وفيزيائيًّا) حيث تبدو الأشياء والأفكار بالنسبة للوعي غريبة، وبعيدة وغير مجدية، ولا تستحق الاهتمام، بل حتى تبعث على الملل أو الاشمئزاز حتى تلك التي تخص الأشياء التي تتصل بأشخاص كنا نعرفهم. «سيكون العالمُ كله ورائي/ مثل المستقبل يعتم ويضيء».

وفقًا لمفهوم هيغل، يبدأ الاغتراب عندما تدرك الروح أنها ليست خارج النسق العام للعالم، بل مندرجة، قسريًّا ربما، بداخله. قد تنتهي حالة الاغتراب عندما يدرك الفرد وعيه الخاص ويتعرف إلى الروح التي تكونه. وفي هذا تأكيد لأهمية مفهوم الحرية.

بهذا المعنى يصبح الاغتراب تمردًا للوعي على ذاته ونسقه. وبهذا المعنى أيضًا، يكتسب مفهوم الاغتراب معنى إيجابيًّا عند هيغل. غير أن هذا التمرد والانقلاب في الوعي، حين لا يحدث في اللحظة المناسبة، وحين لا يحدث بتكيف متين أو في الارتباط الفعلي بين الذاتي والموضوعي، يبدأ الشقاء والتناشز. وتحت ضغط هذه الحالة غير المواتية، يشعر الفرد بأنه بعيد من وعي (شقاء الوعي) بل يرى نفسه كائنًا مؤقتًا في العالم وفي حالة من الإقصاء، بالمعنى الاجتماعي والروحي، وغير قادر على إيجاد مكان بديل في هذا العالم: «ستضطر إلى الجري/ إلى لا مكان للاختباء».

يهتم الريامي في «جيش من رجل واحد» بأن يقول (ما) يريد، لا بـ(كيف) يقول ما يريد؛ لذلك جاءت قصائده متخففة من أحمال إضافية لعبء القول نفسه، فهي لا تولي اهتمامًا كبيرًا للصورة، زاهدة في البلاغة، من مجاز وتشبيهات واستعارات، لا محسنات بديعية في شعره؛ لذا فهو شاعر معنى أكثر من كونه شاعر شكل. المعنى الذي ينشده هو ما يريد أن يخبرنا من خلاله عن سيرة شخصه، وحيرة ذاته، وهكذا جاءت كثيرًا من عباراته وحدات مكتفية بذاتها حتى تبدو مقاطع منفصلة عن سواها داخل القصيدة الواحدة. لكنها، جميعًا، تمثل في الواقع قصيدة واحدة عن سيرة الروح متشظية في تلك الأشتات.

«سيرك الحب» فكاهة تتطرف حد السخرية

بينما يكتب الريامي سيرة الروح المأزومة بحبر الباطن الناضح بالأسى، يلجأ الصالحي في «سيرك الحب» (محترف أوكسجين للنشر- 2023م) إلى تدوين (سيرة آخرين) عبر رسم بورتريهات متفرقة لأشخاص شتى، ويرمي بها منشورات احتجاجية ومتذمرة بوجه العالم، بلغة أقل يأسًا، وأكثر احتجاجًا وتنطوي على فكاهة كثيرًا ما تتطرف لتصل إلى حد السخرية. قد تكون الأزمة التي يعيشها الشاعران واحدة، بيد أن طريقة تعبير كل منهما عنها متباين في الطبيعة والمستوى. ففي الطبيعة فرَّقَ أرسطو، قديمًا، بين التراجيديا والكوميديا، من ناحية الغرض الفني والإيقاع الشعري. وعلى الرغم من أن لا شيء هنا من نزعة ملحمية، وفق التوصيف الأرسطي، لدى الشاعرين، فإننا نلمح في شعر الصالحي اقترابًا واضحًا من فكرة أرسطو عن عناصر وسمات الغرض الكوميدي، حيث تتجلى في أنحاء شتى من قصائده طقوس ديونيسوسية وباخوسية.

وإذ عدَّ أرسطو التراجيديا نوعًا من التغني بالبطولة، والذوات الساميات، فقد رأى في الكوميديا تعبيرًا عن الفشل في معرفة الذات. وهنا نجد قصائد الصالحي تنحو إلى التغني بالبطل المهزوم والمسحوق، في بورتريهات لشخصيات سحقتها الحياة بالمرض أو إدمان الكحول أو أصبحوا ضحايًا لأحلام محبطة، ليسَ في «سيرك الحب» وحده، بل في السيرك الأوسع والأقسى: سيرك الحياة، حيث ثمة نمورٌ مروَّضة لأرواح برية «الأبطال الذين تصالحوا مع الفناء في قمَّة الحياة». والواقع أن جميع القصائد، باستثناء اثنتين، مُصدرة بإهداءات لأشخاص، ربما في محاولة لخلق أجواء (ديثرامبوسية) من (كورس جماعي) للتعبير عن طقوس باخوسية، بإشراك آخرين في حفل تتدخل فيه أصوات المهزومين والمهمشين والساخطين. فكثير من قصائد الديوان تدور في حانات وعوالم القاع وتناقضات الحشد. ثم تتحول إلى مرثيات كما في قصيدة «أكذوبة الرحمة».

قصائد تتسم بنزعة (تراجيكوميديا) أو (فكاهة سوداء) وهي إحدى السمات الأساسية في أدب ما بعد الحداثة. هذا الأدب الذي تمثل جذوره في التراث العربي شعراء من طبقة هامشية وملعونة، ولا سيما العيارين والشطار والمحتالين والطفيليين، أشخاص حِكْمتُهم أن لا يحتكموا لقيم، ولا يدينوا بولاء محدد، وشعارهم كما يقول شاعرهم أبو دلف الينبوعي: «لنا الدُّنيا بِمَا فِيها من الإسْلَامِ وَالكُفْرِ»؛ فهم يمزجون الظرف والمجون بالزهد والعفة والاحتيال بالتسوُّل.

السيرك والفكاهة السوداء

(السيرك) الذي اختاره الصالحي مسرحًا لمعظم قصائده، هو في الأساس مكان ملتبس تلتقي فيه الملهاة بالمأساة منذ السيرك الروماني في حلبات (الكلوسيوم) حيث القتال الضاري حتى الموت للترفيه عن النبلاء، إلى عشاق العصور الوسطى من شعراء التروبادور، إلى الشعراء الذين قهرتهم الحياة في العصور الحديثة، إنه يعبر عن ثنائيتين متناقضتين: الحبس والتجوال، وإذ أخرج الحيوان من الغابة إلى قفص أو حلبة وجرى ترويضه فيها حتى يلاقي مصيره الأخير، فإن الإنسان تحول إلى مهرج أو بهلوان: «لن يغفر لك أحدٌ ذلك التاريخ الطويل في سيرك الحبِّ/ بعد أن انكسرتْ رِجلك بالصُّدفة فوق الحِبال/ نعم نعم لن تغفر لك الحياة/ أدنى هفوةٍ/ أيُّها البهلوان».

عبد الإله الصالحي

تذكرنا صورة البهلوان هنا ببهلوان نيتشه في «هكذا تكلم زرادشت»: «الإنسان مجرد حبل ممتد فاصلًا ما بين الحيوان والإنسان المتفوق، إنه حبل يمتد فوق الهاوية. العبور عليه خطر، والمضي قدمًا خطر، والنظر للوراء خطر، والتردد والتوقُّف خطر: عظمة الإنسان تكمن في كونه جسرًا وليس هدفًا». لقد سقط بهلوان نيتشه من على الحبل قتيلًا ولم يبلغ الجانب الآخر: (الإنسان المتفوق) لكن زرادشت رثاه: «لقد اخترت المخاطرة مهنة وهو خيار لا ينطوي على عار، وقد أودت بك تلك المهنة إلى الموت الآن».

بورتريه آخر في مشهد هذا السيرك الواسع يرسمه الصالحي بصورة (مذيع أو مراسل) يحمل ميكروفونه لينقل وصفًا لما يجري من كوارث بكلمات قاصرة عن الإحساس والتعبير عن فداحة المشهد، وهو يستقي من قاموس لا شعري لوصف عالم نثري بل موغل في نثريته وعدوانيته وقبحه. ففي لحظة تبدو ضواحي باريس عالمًا سفليًّا وليس لحامل الميكروفون قدرة على وصفه: «لأنَّ القلب كبيرٌ والمعنى قليلٌ».

في بورتريه آخر يصور شابة تدخن وتتأمل القمر، وتحلم. بِمَ؟ أو بمن؟ سرعان ما نفهم أنها مهاجرة وتحلم بشخص عابر: «يصرف عليكِ دون حسابٍ». وعلى المنوال نفسه يرسم في قصيدة «فتاةٌ في مستهلِّ الثلاثين» بورتريهًا آخر لشخصية مشابهة في هذا السيرك. عذراء وجدت نفسها بتوالي الظروف فتاة ليل: «دون ماكياجٍ تشبهين شابًّا مُجرمًا/ في ضاحيةٍ عشوائيةٍ تنقصها الرحمة والحدائق/ دون ماكياجٍ تشبهين بائعة لبنٍ تطلب التَّوبة/ من عصافيرَ متَّسخةٍ».

قد يكون هذان المقطعان مفتاحًا مناسبًا لتأويل المفارقة التي ينطوي عليها عنوان المجموعة «سيرك الحب». ولا أدري لماذا قرأت جناسًا ناقصًا ينطوي على سخرية مع عنوان الأغنية الرومانسية الشهيرة للسيدة أم كلثوم «سيرة الحب» وما يعزز هذه الفرضية أن صوت أم كلثوم نفسه يتكرر مرات عدة في مقاطع من قصيدة «الركض في الاتِّجاه المعاكس للبيرة». «ثمَّ تقول أمُّ كلثوم: «لا تشغل البال بماضي الزمان». هكذا يتعمد نسبة رباعيات الخيام للمغنية، لا للمترجم ولا حتى للشاعر نفسه، في نبرة تهكمية مقصودة؛ ذلك أن قصائد الصالحي لا تنحو منحى غزليًّا تقليديًّا على ذلك النهج الذي أسسه الإغريق والرومان، فلا نحس فيه شيئًا من نكهة الرومانيين: كاتولوس وأوفيد، ولا لوعة العذريين العرب: المجنون وجميل وكثير وسواهم، ولا مغامرات وضاح اليمن ودون جوانية عمر بن أبي ربيعة، وصولًا لرومانسية (جماعة أبولو) ثم مخمليات نزار قباني وابتهالات أنسي الحاج، فهناك من أودى بهم الحب للنفي أو القتل أو الجنون؛ لذلك يقترح مصيرًا آخر للعاشقين: «ما أجمل أن تستخفَّ بالحبِّ/ وتشربَ البيرة التاسعة بلا هدف». أو يلجأ إلى الخفة في التنصل عن المسؤولية والهروب من اللحظات الدرامية المصيرية للحبيب، كما في قصيدة «أرى رجلًا صغيرًا يزحف على بطنه في نفق الحبِّ»: «أفكِّر فيكِ يا أليس/ وأنتِ تصارعين الموت على سرير المستشفى/ بعد الحصَّة الخامسة مِنَ العلاج الكيماوي/ ربحَ الورمُ الخبيث مزيدًا مِنَ المساحة في رأسكِ الصغير/ ربحَ ما يكفي كي أتخلَّى عنكِ وأهرب».

تتكرر هذه النبرة التهكمية عن الحب وسيرته في قصيدة «الحبُّ تحت الصِّفر»: «كنتُ أرغبُ في إحصاء نمشك الكثير، حَبّةً، حَبّةً/ وأنتِ طالَبْتِني ببرهان حُبٍّ».

حب ما بعد الحداثة!

هذه السير التراجيدية للعُشّاق، يعرف الصالحي عواقبها؛ لذا يحيل الحب إلى سيرك وطاولة قمار، ووسط هذه الأجواء جاء أغلب شعره عن الحب متصفًا بالمجون، والهجاء. تعبر قصائد الصالحي بوضوح عن نظرة ما بعد حداثية للحب وسواه من قيم أخرى. لقد تبنى المنظرون لأدب ما بعد الحداثة أعمال الماركيز دي ساد بوصفها نموذجًا لأدب ما بعد الحداثة المتحلل من ربقة القيم والعهد المقدس للحب، حيث تشكك فلسفة ما بعد الحداثة، في يقينية تلك القيم أصلًا، وتسخر من القضايا الكبرى، وتتحرر من كل التزام أخلاقي معهود.

وهي سمة من سمات عصر العولمة، أو مسايرة العصر، وتتخفف من أعباء الأسئلة الكبرى لأجل العيش (بسلام) وبشروط العصر، بدلًا من مكابدة الاغتراب، كما رأيناه في شعر الريامي الأكثر تمسكًا بالجمر. لكن هذا النزوع في الواقع ليس سوى وجه آخر للاغتراب معبر عنه بخيبة الأمل من الأفكار والقيم الكبرى، والاستياء من راهن يجهز على تاريخ الأحلام الكبرى للبشرية. هل أقول: إنه تعبير عن استسلام أم شراسة العالم، وتدجين للإنسان الحر؟ ربما لهذا ظهرت تنظيرات في العقود الأخيرة، تدعو إلى ما يمكن تسميته (تحديث الحداثة) عبر حداثة ثانية، تراجع الأولى وتلتزم بالمقاومة الإنسانية إزاء العصر الرقمي والعولمة، ونقد الأيديولوجيات القديمة في الآن نفسه. ففي قصيدة «فن الوصف» يراكم صورًا لأشياء متفرقة وأدوات وأمتعة شخصية ليعبر من خلالها عن فهمه لقصيدة الحب: «إذا وصفتَ هذا الكم العاديَّ منَ الموجودات في غرفةٍ/ طافحةٍ بالحبِّ/ من دون ذِكر العاشقَين/ ولا استعمال كلمة «حبٍّ»/ آنذاك قد تكون كتبتَ قصيدةً عنِ الحبِّ».

وإذا كانت لغة الريامي أكثر استبطانًا، وصوره أكثر استغراقًا في أحوال الذات، ونبرته كثيفة الأسى فإن لغة الصالحي أكثر انفتاحًا على الحياة، وكشفًا لتناقضاتها، وصوره أقرب للمشهدية اليومية، ونبرته أوضح تذمرًا وأشد تهكمًا، أشخاصه تائهون في الضواحي، أو مخدرون في الحانات، أو خاسرون، حتى لحبيباتهم لصالح (الأصدقاء) ولأنداد غير جديرين بالمنافسة، شخصياته زبائن حانات، ونزلاء مصحات ومراسلون صحفيون بين الكوارث والحروب والأوبئة يشتركون أحيانًا في مصير المحاربين المحاصرين: «أفكِّر دائمًا في ذلك المقاتل الشرس/ كيف يتدبَّر أمره بستِّ رصاصاتٍ/ وهو مُحاصَرٌ بجيشٍ منَ الأعداء؟/ أفكِّر في ذلك المقاتل/ وأحاول أن أتخيَّل نفسي مكانه».

يشتغل الصالحي على المفارقة من خلال بلاغة الجناس الناقص، وهو ما يظهر بصور عدة سواء كان لفظيًّا أو معنويًّا، حتى يصبح الحب معادلًا للحرب، والجنس فعلًا حربيًّا في قصيدة «إنَّها الحرب يا حبيبي»: «الحبُّ/ درسٌ متأخِّرٌ في الكَرِّ والفَرِّ».

لعل أوضح صور التراجيكوميديا في ديوان الصالحي تتجلى في قصيدة «هكتور المغربي» المهداة إلى محمد بنيس. فيها يستعير صورة البطل الملحمي الطروادي؛ ليعلن أن الحرب قد اندلعت بالفعل، لكن ليس في طروادة الأسطورة هذه المرة، بل في الجسد الذي اعتاد الخيانة والخذلان للبطل، وفي الحياة «طروادة هي حياتكَ»، وفي البارات، وحشد والآخرين الذين لا يصدقون أن حياة الشاعر هي حرب ملحمية حقًّا: «هم يهربون وأنتَ ترابط في بارٍ/ يخشى ارتياده عتاة المجانين/ يتجنَّبه المحتالون/ وفيه تشرب أحيانًا عانساتٌ متبرِّجاتٌ/ بارٌ تكاد كراسيه النظيفة تشبه مشروع حياتك».

محمد مظلوم - شاعر وناقد عراقي | مارس 1, 2020 | مقالات

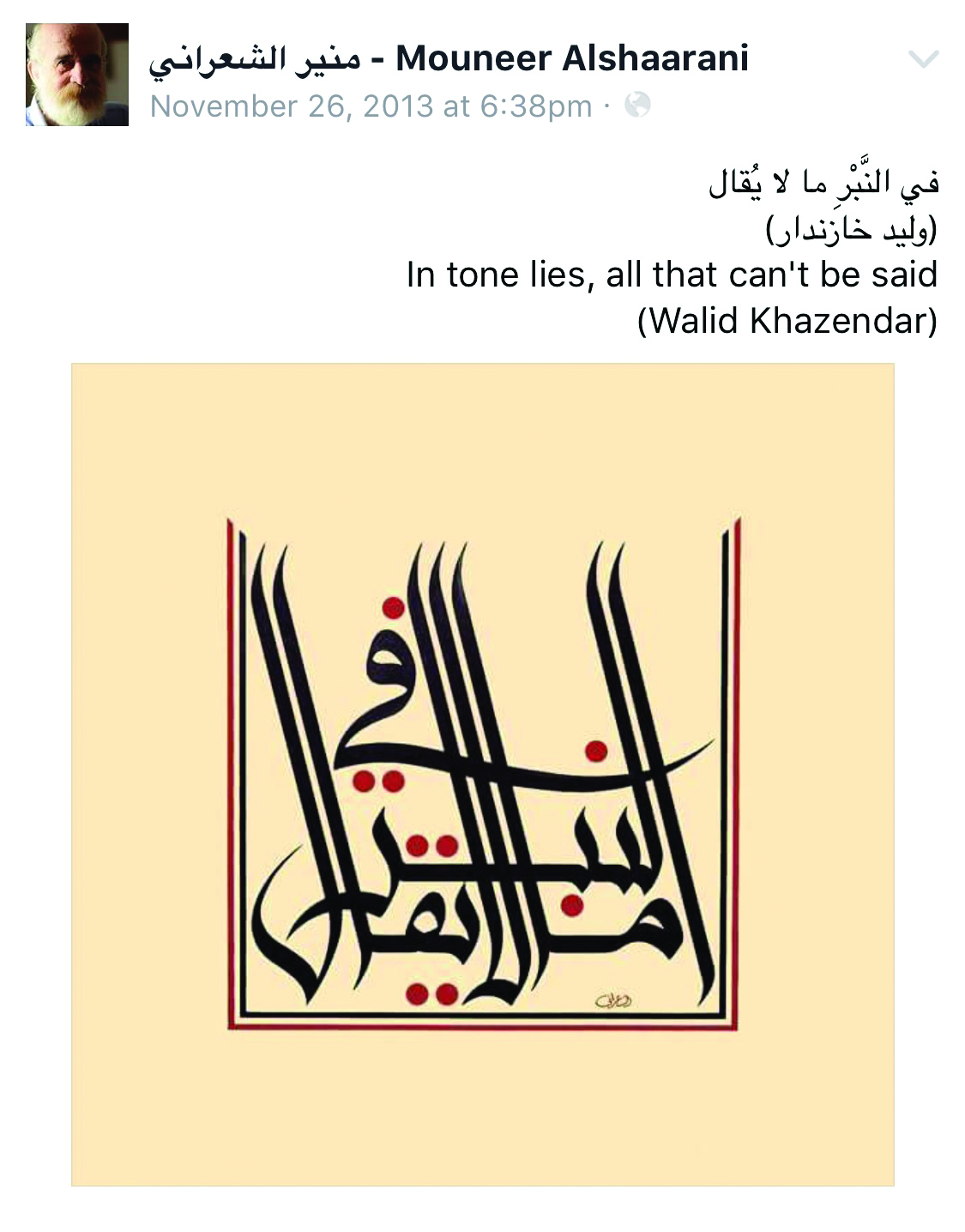

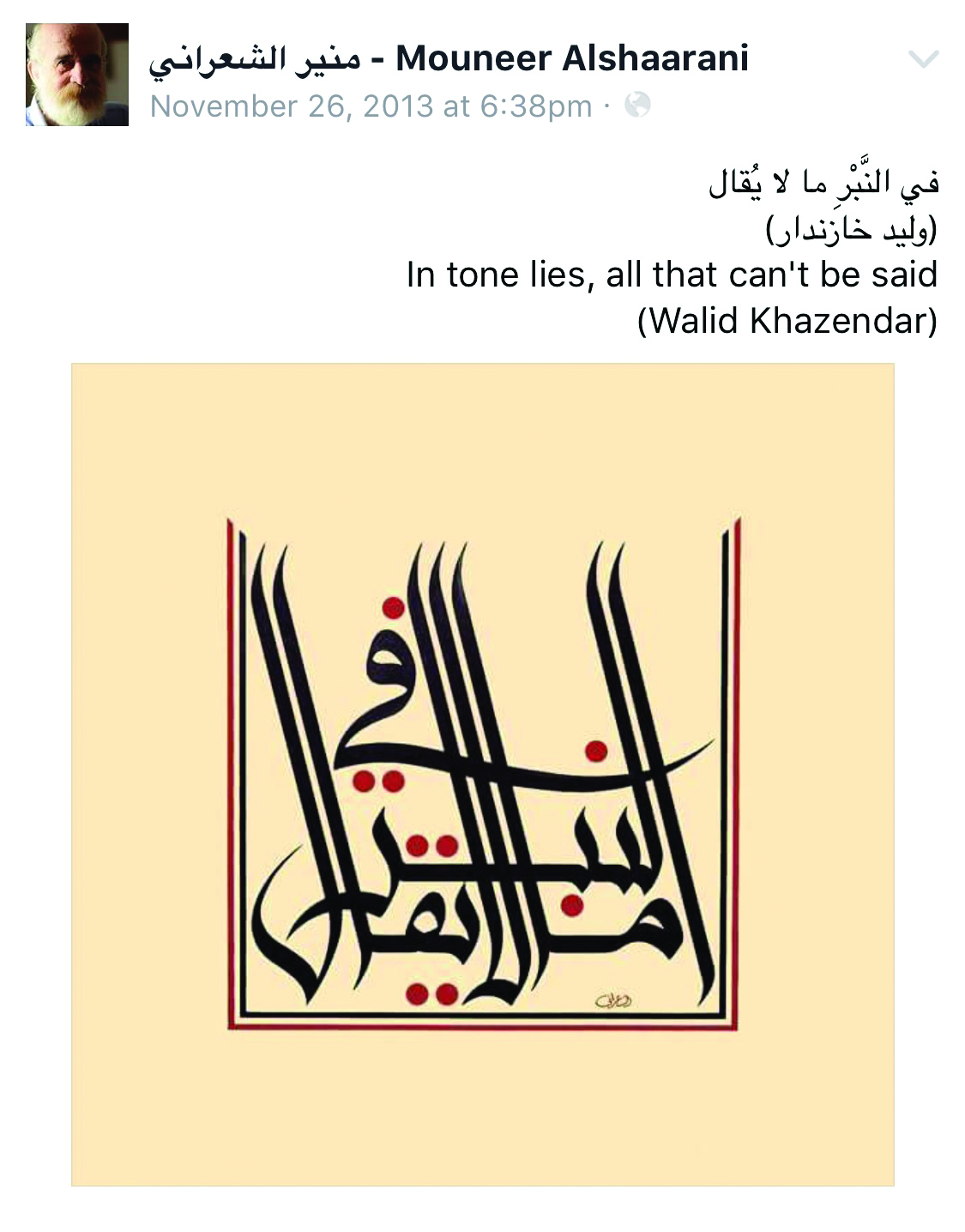

قبل زيارة محمود درويش لبغداد واشتراكه في مهرجان المربد، واتفاقه مع وزارة الإعلام العراقية على توزيع مجلة الكرمل لم تكن المجلة توزَّع في المكتبات العراقية في سنوات صدورها الأُوَل، ومع ذلك كنا نتداول أعدادها التي تصل بالبريد للأدباء الفلسطينيين في العراق «جبرا إبراهيم جبرا وخالد علي مصطفى وخيري منصور، والصديق علي الأسعد وسواهم»، أو عن طريق أصدقاء في مكاتب المنظمات الفلسطينية في بغداد. آنذاك تعرَّفتُ للمرة الأولى على اسم وليد خازندار وقرأت أوائل قصائده ولفتني فيها لغتها الإيحائية وبناؤها التأملي واهتمامها بتفاصيل صغيرة، وتلك الحركة الشبحية التي تتحرك بها الأشياء والعناصر والماديات داخلها، حركة نسيمية شفافة تنسربُ بترسُّل ومن دون ضجة، لكن المفاجأة كانت حين علمتُ أنه شاعر «فلسطيني» فالصورة النمطية السائدة عن الشعر الفلسطيني آنذاك، التي لا تزال حتى الآن، أنه شعر «مقاومة» شعر تحضرُ فيه الأرض ببعدها السياسي، أرض تنزفُ مخيمات ولاجئين، وتضج فيه مراثي الشهداء، والاحتفاء ببطولة الفدائي، لكن شعر وليد بدا مفارقًا تمامًا لهذه «القضايا الكبرى» وبدت شخصيته الشعرية عصية على التصنيف ضمن مدارس «شعراء الأرض المحتلة» و«شعراء المقاومة» وما سمي «جيل الهوية» من معاصريه، ففي شعره اشتغالٌ وانشغالٌ بالتفاصيل الشخصية بقدرة لافتة على خلق صوته الخاص، عبر الحوار الشخصي المكثف، وتجربة التأمل الذاتي، وترجيحه على الشعر الهادر والصوت الصاخب، أما الصور المتلفعة بالكارثة المألوفة في الشعر الفلسطيني، فقد استبدل بها صور الأسى الشخصي، وعمق التجربة الذاتية الداخلية. وفي هذا ثمة أكثر من وشيجة تجمعه بتجربة ريتسوس، فريتسوس كان ملتزمًا أيديولوجيًّا، وعانى النفي والاعتقال، لكنه لم يرجِّح الشعار السياسي، على بصائر الشاعر، فبقيت قصائده أكثر التزامًا بـ«رؤيا» الشاعر لا بـ«رؤية أو رأي» الأيديولوجي.

ولأنه أصغى لصوته الداخلي وحركة الأشياء من حوله، بعيدًا من صخب شعارات «المرحلة» بما تتضمَّنه من إقبال «جماهيري» وقبول نقدي عربي عقائدي، فقد ظلَّ شعر وليد خازندار خارج الأضواء «الجماهيرية» وبعيدًا من النقد سواء كان نقدًا أكاديميًّا، أو حتى نقدًا صحفيًّا، بيد أن هذا البُعْد أتاح له عزلة خلاقة واستغناء وزهدًا إبداعيين، وحفزه على أن يرسمَ لتجربته مسارها بحرية ودون تأثيرات خارجية، وأن يصبح هو الناقد لقصيدته ويتيح لنفسه تنقيح تجربته باستمرار بما يذكر بالشعراء الحوليين في الشعر العربي الذين كتبوا القصائد التي تعرف «بالمنقَّحات والمحكمات» فشعراء هذه الطريقة المعروفة منذ زهير بن أبي سلمى، لم يتعجلوا إنشاد أشعارهم فور تأليفها، إنما أتاحوا لأنفسهم برهة انقطاع عنها ليعودوا لها لاحقًا ويعيدوا النظر فيها قبل إعلانها للعامة. وبهذا المعنى فإن وليد خازندار ليس من الشعراء الذين يكتبون من «عفو الخاطر» لكنه شاعر ترسُّل وأسلوب ينحو إلى الجزالة ودقة المعمار والزخرفة الصورية، ونبرته متعففة عن المنابر ومتخففة منها، فشعره يتسم بالإصغاء والهدوء أكثر من الضجيج والانفعال، وَيَشي أكثرَ مما يجهر، وهو يصغي إلى همس البشر الهامشيين وهسيس الأمكنة وتنهدات الأشياء الخبيئة، لاستكشاف الجانب الآخر المضمر من الحياة، والجانب الآخر من الموت أيضًا.

وأن يحقق شاعرٌ مثل هذا الافتراق لهو أمر شاق وعسيرٌ حقًّا، وبخاصة أن السيرة الشخصية لوليد خازندار تبدو متلازمة بل إنها متماهية مع تاريخ حركة المقاومة الفلسطينية، عبر حقبة التهجير بعد النكسة، ثم حقبة بيروت حتى مرحلة الخروج منها بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1982م ثم الإبحار إلى تونس. والشتات الذي لا يعرف له مآل.

فمنذ مجموعته الأولى «أفعال مضارعة – 1986م» يقدِّم لنا وليد خازندار مضمونًا مختلفًا لا نعثر فيه على تلك الأرض «المفقودة» فنحن إزاء أمكنة موجودة، وزاخرة بالحياة والذكريات: حديقة، وشرفة، ومنزل، ولعب طفولي، وهكذا فإن الأرض لا تحضر ببعدها الجغرافي السياسي التقليدي. إلا عبر تلك الشحنة من الأسى ومن نبرة الرثاء التي يمكن تلمسها في قصائد الديوان وهي تنعي غيابًا إنسانيًّا لبرهة زمنية حميمة لم تعد متاحة، أو أنها أحبطت بفعل خارجي طارئ «في بلاد بعيدة» إذ يبدأ الديوان بقصيدة عن «لعب طفولي» و«حب مبكر» وحديقة وفراشات وفتاة وفتى سرعان ما تؤول إلى عزلة وانقطاع ووحشة:

«لنعترفْ بأنَّها شوارعُ موحشةٌ

في بلادٍ بعيدةٍ.

ولنعترف بأنَّنا متعبان»

هذا اللعب الطفولي، يقترب من المشاغبة اللغوية الخفيّة، كما في قصيدة «بيت بيوت» تلك اللعبة الأثيرة لدى الأطفال في حلم مبكر بإنشاء عائلة، لكن حتى معمار هذا الحلم الطفولي سرعان ما ينهار هو الآخر بحدثٍ مباغت للطفلين:

«كان الرجالُ الكبارُ يهيِّئونَ بنادقَهم

والنسوةُ ينشرنَ شراشفَ بيضاءَ

ساهماتٍ

على الحبالِ التي لا تنتهي»

وليد خازندار شاعر يفكر من خلال عينيه، ويرى ببصيرته أعماقه لا ببصره الخارجي. ويصوِّرُ تجاربه الشخصية كأنها وقائع حلم في منام، وفي الواقع أن الكتابة عن حلم منام سمة من سمات الصورة الشعرية لدى خازندار، فإلى جانب كثافة حضور المشهد اليومي المعتاد، ثمة خيط رفيع، وأحيانًا خفي، يشده إلى سينوغرافيا قوامُها وقائع حلم بكل ما يتحرك في الحلم من عناصر شبحية تشفُّ عن صور متجاورة، وتفاصيل يومية موغلة في عاديتها وبقاموس من المفردات التي تشير إلى عالم يبدو محدودًا حتى مغلقًا: المقعد، والطاولة، والجدار، والباب، والستائر، لكن ما يبدو أنه عالم مغلق سرعان ما ينفتح على مشهد أوسع عبر نافذة تطلُّ على البحر حيث: الصيادون، والشباك، والريح، والأشرعة، والمرافئ.. هذا الثنائية الضمنية من المغلق والمفتوح سمة من سمات القصائد «المنزلية» التي ستفضي لاحقًا إلى الإطلال على عالم الصحراء والبحر.

وعلى الرغم من الحضور القوي للطبيعة في شعر وليد خازندار، فإنه لا ينتمي إلى الشعر الرعوي، ولا يرد بألفاظ وعرة، بل يحضر سلسًا وشفافًا، وتجمعه مع الأشياء والتجارب الشخصية آصرةٌ جماليةٌ تعتمد لغةً مُقطَّرة عبرَ مِصفاة التأمُّل الداخلي. وهذا ما يتضح منذ ذكريات الحديقة والزهور و«بيت بيوت» في الطفولة، إلى المخدات والشراشف المبعثرة على الأسرة في سنِّ النضوج؛ إذ نجد ما يجمع بين الحالتين والزمنين حين تغدو «الفتاة» و«الفراشة» صورة تقريبية لكائن واحد:

«ألأنَّكِ الصغيرةُ الأكثرُ طيشًا

من الجنونِ والوصايا

من الأزرارِ والأصابعِ معًا

من القميصِ الأبيضِ

من الجواربِ، من الأجنحة؟»

قصائد تستذكر أحداثًا وتستدعي وجوهًا

يحمل عنوان الديوان نفسه «أفعال مضارعة» شيئًا من المفارقة، فالقصائد عمومًا لا تتحدث عن حاضرٍ زمني، بل هي قصائد تستذكر أحداثًا وتستدعي وجوهًا وهي تتحرك تحت سماء الماضي القلقة التي تنطوي على ذكريات بعيدة وقصة حب طفولي، وكأن الشاعر أراد أن يخلق مفارقة ابتداءً من العنوان «أفعال مضارعة» ليقول لنا: إن «ما كان لم يندثر، بل لا يزال نوعًا من الماضي المستمر». إضافة إلى ذلك فإن قصائد المجموعة تعتمد على الاسم أكثر من اعتمادها على الفعل، بمعنى أن الصيغة الاسمية لكائنات الطبيعة «الشجرة الضوء الزهرة…» وتلك المعبرة عن تفاصيل يومية «الغرفة، والباب، والمزهرية، والكرسي» تجسد صورًا رمزية لإبطال المشهد الذي ترسمه القصيدة، حتى حين تَرِدُ الأفعال المضارعة فإن ورودها غالبًا ما يكون بصيغة غير متحققة «النفي والتسويف أو مقرونة بسؤال يعبر عن اللايقين»

ويتضح انحسار الأفعال لصالح الأفعال منذ المقطع الأول من القصيدة التي حمل الديوان عنوانها والذي يخلو من أيِّ فعل لغوي:

«غيمةُ الهجراتِ في عينيهِ

وفي الحقيبةِ الكتابُ

والقلمُ الرصاصُ

وصورةُ العائلة»

وهذا النص بالذات نموذج مثالي لما دعا إليه شعراء المدرسة الإيماجية في الشعر الأميركي، التي من الواضح أن شعر وليد خازندار يتمثلها. فالقصيدة الإيماجية – كما في النموذجين الكلاسيكيين الأكثر شهرةً نقديًّا: «عربة اليد الحمراء». لويليام كارلوس ويليامز و«في محطة مترو» لعزرا باوند- تقوم على مجاورة الأشياء والكائنات -بشر

أو كائنات أخرى- مع عناصر دالة على الطبيعة -نبات أو حيوان أو ظاهرة – وهو «الكيجو» الذي يعدّ العنصر الأساس في قصيدة «الهايكو» التي أثرت بقوة في شعراء المدرسة الإيماجية ولعلها المرجع الصريح لقصيدتهم سواء من حيث حجمها أو عناصرها أو حتى موسيقاها، ويتمثل «الكيجو» في قصيدة وليد المذكورة آنفًا «بالغيمة» وهو دائم الحضور في قصائده خاصة في دواوينه الثلاثة الأولى «أفعال مضارعة» و«غرف طائشة» و«سطوة المساء» وهو أساس في قصائده المقطعية التي تقوم على الاختزال والقطع المتقصَّد. فالهايكو يعتمد «المقطعية» التي تخلق نوعًا من التقطيع الصوري، وهكذا يسفر التجاور بين المقاطع عن أكثر من بُعد، فتغدو للكلمات وللأشياء ظلال متعددة. وفي البناء المقطعي لقصائد خازندار، عادة ما يحل البياض أو الفواصل ما بين مقطع وآخر محل تلك الظلال، بما يخلق مسافة أو برهة برزخية لا تشكل انفصالًا صريحًا بين مقطع وآخر بل توصل ما بينهما بخفية وشفافية، بمعنى أن هذه المسافة تقوم مقام الظلِّ الذي يجمع بين الشجرة وظلها، وبين الكلمة ورمزها، والعبارة ومجازها. وبهذا يصبح الظلُّ ظلًّا مشيدًا ومأهولًا وليس شاغرًا واعتباطيًّا.

وفي الواقع إن الشاعر حين يصوب نظره إلى ما حوله، فلا ينبغي أن يكتفي بأن يمر عليه في نظرة عابرة ترصده من الخارج، بل عليه أن يرسل عبر تلك النظرة، خلاصة لما يجول أو يستيقظ في داخله، وما يتولَّد في وجدانه وذهنه، من تفاعلات مع ما يراه، عندها فقط يتحول الإبصار إلى تمعن، وكما يقول وليام بليك وهو أحد أكبر المتبصرين المتمعنين في الطبيعة” إن التمعن «يظهر التفاصيل الدقيقة، ويهتم بالصغيرة منها» وإذ يعي وليد أهمية صيانة النور الداخلي لهذا التمعن وسط عتمة مستحكمة وعدم تبديده جزافًا، فإنه يلوذ بالعزلة لتفادي الانكشاف والاحتفاظ بالكشف:

«خبِّئْ جذوتَكَ النبيذةَ

في طريق العتم هذا

لأنَّهم إنْ أبصروكَ أطفؤوك».

يمكن كذلك ملاحظة أنه عادة ما يعمد إلى أنسنة ما يراه أو يتعامل معه من أشياء وماديات كما في أمثلة عدة في «غرف طائشة-1992م»: «إذ ما يكملُ المفتاحُ دورتَهُ يَشِبُّ» أما الذات الإنسانية فعادة ما يتحدث عنها بوصفها غيابًا، وتتيح له هذه الصيغة البلاغية أفقًا أوسع وأكثر تحررًا في الكتابة عن التجربة الشخصية؛ إذ يغدو المؤلف في هذه الصيغة ذاتًا وموضوعًا في الآن نفسه، مستبطنًا، ومرئيًّا.

وإذا كانت الأفعال المضارعة مفارقة في عنوان مجموعته الأولى، فإن الأفعال في ديوان «غرف طائشة» منسوبة إلى غائب في الغالب. فالغائب بطل أساس في الديوان يتكرر «حضوره» في أكثر من مكان:

«كأنَّهُ لم يفقْ بعدُ من عصفٍ وموجةٍ.

كأنَّهُ لم يجئْ واضحًا

كصفيرٍ في عتمةِ الميناءِ موحشٍ.

كأنَّ على كتفِهِ

كُلَّما استدارَ ليغلقَ الشُبَّاكَ

نصفَ غائبٍ، إيالةً»

أو:

«الغائب….

في مقهى المحطَّة…

كرسيٌّ لَهُ، كرسيٌّ للحقيبةِ»

إنها تحديقة ذهول في الغياب إذن، غياب يشبه الانخطاف، والتيه، والانفصال عن المكان والمواعيد، لصالح تأمل وانشداه أقرب للتصوف، فهو يتخلف عن القطار على الرغم من أنه حضر في الوقت المناسب، إلا أنه بقي غائبًا أو ربما ذاهلًا عن حياته بمراقبة ما يجري حوله فقد غادر القطار وتركه لذهوله وتأملاته وانخطافاته. ثمة أسى في النبرة بمواجهة هذا الغياب، وكذلك في رواية السيرة وسرد التفاصيل، أسى خلاق، بمعنى أنه يرسخ النبرة المترسِّلة: «في النبرِ ما لا يُقال» وينحي «مسطرة الوصايا» جانبًا؛ لأن «أخطاءنا الصغيرة تكون جميلة وهي تكبر» ويتقصد صيد الصورة بمجاز زاهد، وتخليص عبارته من التشكي والإجهار والإشهار الفادح:

«يجيءُ من لبسةٍ كلامُنا

من لهفٍ ووشك انهمارٍ،

من حُبْسَةٍ»

لأنَّ ثمة أشياءَ تستعصي على التفسير:

«كيف يمكنُ لو دخلوا غرفةَ النومِ

أنْ تفسِّرَ كُلَّ شيء؟»

والواقع أن المجاز يشغلُ حيزًا كبيرًا في البلاغة الشعرية لدى خازندار، في حين ينحسر التشبيه بوضوح لأن التشبيه صلة وصل ظاهرة، بين شيئين، أو بين كائن وشيء، أما المجاز فنوع من التماهي، أو الاندماج، وبمعنى آخر، الفرق بين التشبيه والمجاز كالفرق بين الخلط والمزج، فالأول يكون بين عنصرين أو أكثر، قد يتاح عزلهما أو رؤية كل منهما، والمزج هو الحلول بما يؤدِّي إلى غياب مظهر كل عنصر من عنصرين أو أكثر وظهور شيء ثالث أو آخر، الأول تداخل أما الثاني فتفاعل وذوبان يتعذر معه التمييز بين ما هو موجود في الذاكرة، وما يتجلى في الراهن، وأيٌّ منهما مجازٌ للآخر. تحدِّد قواميس اللغة المزج بأنه في المشروبات، ولعلَّ في هذا ما يكفي من التوضيح.

العودة إلى صياغة المكان الأول

بعد مرور عشرين عامًا على نشر ديوانه الثالث «سطوة المساء-1996م» يصدر وليد خازندار ثلاثة دواوين في غضون ثلاث سنوات. «جهات هذه المدينة- 2015م» و«بيوت النور الممكن- 2017م» و«أيام البحر والصحراء- 2018م»، وبالتأكيد أن هذه التواريخ لا تعني، بالضرورة، أن ثمة تلازمًا فوريًّا بين زمني كتابة هذه الدواوين ونشرها، أي أن ينجز الديوان في سنة وينشره، ثم يكتب ديوانًا آخر في العام التالي، فمن الواضح أن هذه البرهة الزمنية أتاحت له وفرة في الكتابة واستبطانًا تأليفيٍّا، غير أن الأكيد أيضًا أن هذه الدواوين الثلاثة تمثل تحولًا نوعيًّا في تجربته؛ إذ وجدَ مكانًا مختلفًا يذهب إليه، والذهاب هنا يشير إلى العودة، لا العودة بمعناها السياسي الوطني الشائع، إنما عودة وجدانية عبر الذاكرة إلى الجذور الأولى والمكان الأول الذي اختفتْ معالمه في الواقع، وبعبارة أدق عودة إلى يوميات أزمنة تبدو العودة المادية والجسدية لها متاهة عسيرة بل رحلة مستحيلة.

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

يفصح المكان عن نفسه في قصائد هذه الدواوين الثلاثة من خلال العناوين حيث: جهات مدينة وبيوت وبحر وصحراء، تمثل بمجملها معالم مرحلة مختلفة في تجربة وليد خازندار، فقصائد هذه الدواوين قصائد طوالٌ يتجاور فيها الإيجاز والسرد، ويُستبدل فيها بالسطر القصير وفواصل البياض، سطرًا طويلًا متصلًا ومتتابعًا. وفيها شحنة اعترافية وأجواء سيرة وتداعٍ قصصي، وهي قصائد بَحريَّة-صحراوية مفتوحة على الذاكرة الشخصية والإرث الجماعي المركب.

ربما يبدو المكان هنا أكثر اتساعًا من مجرّد (غرف طائشة) وأقل اضطرابًا من ذي قبل، فالمكان في «جهات هذه المدينة» مكان الولادة، لا الشتات، إنه «غزة» التي تمتزج صورتها الأنثوية المجازية بصورة الأنثى الحقيقية. وحين تُشيدُ المقاطع ذات الجمل القصيرة بتجارب الإنسان، يخاطبُ القسم السردي المدينة بوصفها أنثى وعروسًا، فيعود الشاعر إلى ترسيخ التماهي بين الأنثى وأشياء الطبيعة والمكان: «الموجةُ أُنثى، الحبيبةُ شجرةٌ وبيتٌ ومأوى»

إنها المدينة الجامعة والمفرِّقة ما بين الكنعانيين والفرعونيين، والمفتوحة على سواحل الإغريق والرومان. بيد أنَّ المدن التي تقع ما بين البحر والصحراء، غالبًا ما يتحدد مصيرها بين الغزو والارتحال، ومدينة وليد لا تكاد تنجو من هذا المصير إذ تصبح رهينةً للحصار:

«مُغْلَقةٌ جهاتُها عليها

مدينةُ السفينةِ والقافلة»

ويبدو مثل هذا الحصار لمدينة خلقت بين البحر الأسطوري، وصحراء الأنبياء، وذات الأصول الكنعانية والأسلاف البحارة، حصارًا للإرث والتاريخ والحضارة:

«بَحّارةٌ في الأصلِ

أُغلقَ البحرُ دونهم والصحراءُ خُتِمتْ عليهم

ليس غيرُ شِباكٍ يرتِّقونَها، مراكبَ لا تبتعد»

وهكذا فإن هذا الانسداد الغريب لجهات مدينة أسطورية كانت مفتوحة دائمًا، يجعل من يعيش فيها «مكشوفًا مُهدَّدًا مثلَ المدينة» مكشوفًا هنا قد لا تعني أن الفرد والمدينة أعزلان فحسب، بل تشير أيضًا إلى العري بمعنى «صراحة» الحوار ما بينهما وسط العزلة.

وإذ درجت قصائد شعر الحداثة على هجو المدن، وبدت جميعها تهتدي بنوع من التأثر بالنموذج الحداثي الأبرز «قصيدة الأرض الخراب» لإليوت حيث نهر التايمز يتباطأ في جريانه وهو يحمل النفايات، والهواء ملوّث بمداخن المدن الصناعية، وجسر لندن يضج بالبشر الذين يمشون عليه كالأموات أو كالأشباح، فإنَّ مدينة وليد تتكشف عن صورة مختلفة، صورة مدينة حية، وبشرها يأنسون إلى الألفة فهم عشاق لها. وكلاهما يروي سيرةَ الآخر حين يتبادلان الحكايات، وهكذا لم ينس أنه يكتب عن مدينة في الشرق، لا عن مدينة في الغرب. فجاءت قصيدته مديحًا للبشر،

ولمعجزاتهم اليومية:

«يدرسُ الأولادُ والبناتُ على الشموعِ تاريخَ الحضارةِ، وينجحون»

ومن «جهات المدينة» يتوغل في عوالم أزقتها في ديوان «بيوت النور الممكن» وهي بيوت من الواضح أنها في «غزة» أيضًا، حيث تتجاور الخيمة والبيت.

وفي هذه الدواوين يبرزُ، إضافة إلى ثيمة الغياب البلاغي التي أشرت لها، ضمير الغائب المذكر «هو»، والغائبين الجماعة «هم» إلى جانب حضور مركزي لضمير المخاطب المؤنث «أنتِ» سواء كانَ مؤنثًا حقيقيًّا أم مجازيًّا «امرأة أو حبيبة طفولة أو مدينة أو بلاد أو سواها» وهذا الخيار الفني عادة ما يضفي على المشهد سكونًا ظاهرًا، لكنه يختزنُ في باطنه عبابًا عارمًا، حيث يبقى (الغائبون) مجهولي الأسماء وملتبسي العناوين:

«لا نعرفُ أسماءَهم.

خيامُهم قربَ عناوينِهم»

منطق اللغة الأخرى

تتيح دراسة البنية النحوية «التركيبية» في شعر خازندار الكشف عن مستوى البلاغة التي يشتغل عليها لتوليد دلالة نفسية ومضمونية عبر تركيب معين. ومع أن تركيب جملته يخضع أحيانًا لبناء الجملة المترجمة، أو منطق اللغة الأخرى، فإن ذلك لم ينتهك فصاحتها، بل مَنَحَها إيقاعًا داخليًّا في غياب إيقاع العروض التقليدي. لاحظ على سبيل المثال تأخر الفاعل عن فعله في هذه الجملة:

«كأنَّ مفاتيحَهم تدورُ في خواطرِهم.

كيفَ يمكنُ أن يهتدي

في خرابٍ كهذا

عزيفٌ إلى الأبواب».

فتأخير الفاعل هنا لم يأت اعتباطًا على الرغم من أنه يبدو تعبيرًا متعثرًا، بل هو متعثِّر فعلًا فعبارة «في خراب كهذا» التي تتوسَّط «الفعل والفاعل: يهتدي إلى الأبواب» تتيح لك معرفة المشقَّة في طريق الخراب قبل الوصول إلى الأبواب. ومن هنا فما قد يبدو ارتباكًا في بناء الجملة إنما هو تعبير عن عناء نفسي وجسدي في طريق الوصول إلى تلك الأبواب، لكن أية أبواب وإلى أية بيوت تفضي؟ يبقى الجواب بصيغة سؤال حين تصبح الأجساد هي البيوت في قلق المكان:

«أهِيَ بيوتٌ حَسْبُ كي تسكنَهم.

كأنَّها لم تزَل

وكأنَّهم فيها

يُطِلُّونَ على أنفُسِهم».

أو تغدو مجرد حلمٍ في العين:

«حواجبُكم قناطرَ أحلامِهم».

إذا كان شعر المقاومة قد دوَّنَ تاريخَ المأساة الإنسانية لشعب مقهور ومآثر «البطولة» للمقاتلين في حقبة العمل الفدائي في محاولة لخلق ملحمة جماعية معاصرة، فإن شعر خازندار انتبه لجانب آخر مهمل فانشغل بتفاصيل الحياة الأكثر تعقيدًا، التي تعبر عن الهوية لمضمرة، متجنبًا إلى حد بعيد خطاب الهوية التعبوية السائدة في وسائل الإعلام، ومرجحًا الشعر على الشعار؛ لذا سيبدو أبطاله أناسًا هامشيين: بحارة وصيادين وفلاحين وعشاقًا محبطين، وأمهات، وتلامذة مدارس، وشيوخًا يعيدون سرد الحكايات. بيد أن هؤلاء جميعًا يروون في الواقع ملحمتهم الخاصة، وهو ما أتاح للشاعر أن يخلق من سيرهم أجواء بقدر ما تعبر عن يوميات فلسطينية عادية، فإنها تحيل إلى حياة كنعانية تتواصل في اللاوعي الجمعي. وأية مراجعة للطقوس الكنعانية القديمة سنجد ملامحها حاضرة في شعر خازندار من خلال تفاصيل الحياة اليومية لهؤلاء الأبطال «الهامشيين» فالمكان يعيدنا إلى ذاكرة سحيقة: البحر والسفن والأشرعة، وهي عودة تذكر بنزعة ريتسوس إلى استحضار ما هو حضاري وأسطوري عبر اليومي، ومثلما ثمة إحالة إغريقية لدى ريتسوس، نلمس لدى وليد أيضًا إحالة كنعانية تحيل المشهد اليومي الراهن إلى إرث تاريخي وأسطوري بعيد.

وعلى نول النساج الكنعاني نفسه يحوك خازندار في «أيام البحر والصحراء» سيرة مدينة ومصيرها «ما بين البحر والصحراء» فينجزُ سيرة تراجيدية تعيد استذكار تاريخ النكسة إذ تبدأ القصيدة من لحظة حرب: «المدينةُ انهزمَتْ، يومٌ واحدٌ من الأناشيد»

«أغلقْنا دورَنا علينا

تركنا الأشجارَ وحدَها في الشوارع»

وفي خلفية هذا المشهد ثمة حركة لسفن الاستكشاف وفتوح البلدان لما وراء البحر، وقوافل الرحيل والهزيمة في الصحراء.

«بيوت النور الممكن» عمل يجمع بين السرد والإيجاز ويجمعه مع «جهات هذه المدينة» أكثر من آصرة، حتى ليبدو العملان عملًا واحدًا من حيث الموضوع والتقنية، وكلاهما يحمل سمات ملاحم ما بعد الحداثة، بما يذكر بعمل ديريك والكوت «أميروس» حين جعل من شخصيات معاصرة وحقيقية في مسقط رأسه «سانت لوسيا» في جزر الأنتيل، أندادًا لشخصيات هوميروس في إلياذته: آخيل وهيكتور وهيلين، وخلق طروادة جديدة أبطالها الصيادون في البحر الكاريبي، وقصة حب وحرب ورحلات بحرية. ولأنها ملحمة البسطاء والهامشيين لا الأبطال الأسطوريين يعمد خازندار أحيانًا إلى استخدام اللهجة لا اللغة، لهجة مغرقة في المحلية، مدونًا من خلالها بلاغة الشارع: «كندرجي» «ميلة» «مصيص» «نقِّيفة» «دبكة» «عجوة» «حواكير» إضافة إلى تعبيرات يومية من قبيل: «بنت عمه اللزم» «عاملَّك عَمْلَةً» «أتفرّجْ» «أنجنَّ» «طالع لأمه»… إلخ.

كما نقرأ في أعماله الأخيرة، وللمرة الأولى، مفردات مثل: بنادق، وقصف، واحتلال، وزنازين، وحواجز، وتحرير،ِ وعودة…إلخ لكن وليد خازندار وهو يكتب عن «فلسطين» «وغزة» فإن قصيدته لم تفقد سماتها لكونها قصيدة تأمل لا قصيدة انفعال آنيّ أو شعر تعبئة، فقد كتبها بعد أكثر من نصف قرن على النكسة وبعد أن رأى:

«العمرُ يجري

ونراهُ يسبقُنا فنكبر»

محمد مظلوم - شاعر وناقد عراقي | يناير 1, 2019 | الملف

كثيرًا ما اهتمَّت الدراسات الميثولوجية لملحمة جلجامش بتركيز بحثها عن الدلالات الوجودية لأسئلة الإنسان القديم حول الحياة والموت، وبتقصِّي رحلة البحث عن الخلود بوصفه نزوعًا بشريًّا طبيعيًّا في مرحلة ما قبل الأديان السماوية، وانصبت على تجسير الهوة وتفسير المسافة ما بين الخلود المستحيل والعودة الخائبة. ظاهريًّا يبدو هذا التفسير هو الفكرة الأساسية في الملحمة الرافدينية القديمة حقًّا، بيد أن هذا الاهتمام المتواتر بفكرة الخلود، حجب إلى حد ما الاهتمام بفكرة أساسية أخرى هي المحرض الأساسي للبحث عن الخلود، ولو سألنا: ما ذلك المحرض؟ فإنَّ الملحمة نفسها ستجيب: موت الصديق «أنكيدو».

ورغم أهمية هذه الفكرة في حد ذاتها، بيد أني لن أستغرق كثيرًا في تقصيها وسأكتفي بها منطلقًا نحو أزمة أو لنقل «خرافة الصداقة» في حاضرنا، وسأتجه قليلًا نحو التاريخ القريب والحاضر العراقي والتجربة الشخصية فهي تنطوي على أساطير من نوع آخر. أما ما صار يعرف في العقد الثاني من الألفية الثالثة بـ«الصداقات الافتراضية» فهذا شأنٌ آخر تمامًا!

في ظروف غاية في التعقيد والالتباس عاشها بلد كالعراق توالت عليه الحروب منذ الحرب الكردية في الشمال خلال السبعينيات مرورًا بحربي الخليج الأولى والثانية وصولًا إلى الغزو الأميركي للعراق وما جرَّه من حروب أهلية، ومن تنابزات وصدامات داخلية، حول الموقف مما يجري. جعلت من الصداقة فكرة تستدعي الرثاء أكثر مما تبدو جديرة بالاحتفاء. ولهذا لم تعد الصداقة في العراق من تلك الأعياد التي يجري الاحتفال بها سنويًّا بل هي مما يقام لها تأبينٌ دائم في ذكرى غيابها، ذلك الغياب الذي ينطوي على كل أشكال الموت من الموت العضوي إلى الموت المعنوي.

فمن مقاعد الدراسة إلى ساحات اللعب، إلى جبهات الحروب والخنادق، إلى المقاهي والفنادق، إلى جغرافيا المنافي التي لا تنتهي، كُتِبَ تاريخ تراجيدي من أحلام مهدورة ويفاعات مغدورة، شكَّلَت ذاكرة من كوابيس وآلام أحالت تلك «اليوتوبيا» التي طالما راودت أذهان الفتيان إلى «دستوبيا» يعانيها هؤلاء في كهولتهم.

ومنذ أن تشكَّلتْ صورة الصديق في الكتب المدرسية ما بين مثال «الخلِّ الوفي» وقصص البطولة والإيثار والعطاء، ونوادر ومشاكسات التلاميذ على مقاعد الدرس، تشكَّلتْ معها أولى الملامح الرومانسية للصديق الذي سيبحث عنها هؤلاء الفتية في الروايات والأفلام ويحاولون تقليدها أو ترقُّبها في المستقبل وفي الحياة اليومية. وهكذا نحتوا من تلك الملامح في مخيلتهم أيقونة «الفرسان الأربعة» وصداقات العصور الوسطى وعصر النبلاء قبل أن تطولها تفسيرات ما بعد الحداثة الغربية بتفسيرات تقوم على «شكوكية مثلية» بأثر رجعي، إزاء أية علاقة حميمة بين الذكور! صحيح أن الصداقة في جوهرها واحدة من تصنيفات الحبِّ الأفلاطوني. لكنها لا تحتمل الزج بها في تعقيدات مشكلة «الجندر» وبما أن الصداقة بين الجنسين في مجتمعاتنا، ليست ظاهرة واضحة بحيث يمكن دراستها، فهذا يعني أن نتجنَّب تلك التفسيرات فيما يتعلق بخصوصية مشاعر الصداقة الذكورية في المجتمعات العربية.

كان أفلاطون دقيقًا حين ميَّز بين «أيرويس» و«فيليا» و«آكابي»، فـ«فيليا» هي المعادل للمحبة والألفة الذكورية في محاولة الخلاص من وحشة «الفوبيا» بما تنطوي عليه من هلع. وبهذا المعنى فهي نموذج لعلاقة «البرومانس» على وفق التعبير الذي ابتكر في ثقافة ما بعد الحداثة الذي يمثل خلاصة لتداخل الثقافات وبنحتٍ لغويٍّ يعبر عن ذلك التداخل ليجسد ضربًا من «الأخوة الرومانسية» أو التآخي العاطفي، وهي تعبير ربما يجد معادلًا له في «الخليل» و«الأليف» في الثقافة العربية. والواقع أن هذه الصورة ستبقى الأثيرة ولعلها الوحيدة لدى شريحة كبيرة من البشر، وعادة ما تستمر إلى ما بعد الدراسة الجامعية قبل أن تتلطخ صورتها بالألوان الحارة والباردة للحروب والمنافي.

وهكذا فإن صورة الصداقة لم تعد صورةً نمطيةً مكرَّسة ومُقدَّسة، بل هي أشبه بتلك المدارس الأدبية المتحوَّلة، والقائمة على دحض إحداها الأخرى أو المنبعثة من أطلالها، من المرحلة الرومانسية إلى الواقعية، وصولًا إلى مرحلة سريالية الواقع نفسه! والفانتازيا الافتراضية. لكنها ستغدو، بمرور السنوات، بانوراما للتاريخ الشخصي، وربما الجمعي، تضمُّ الكثير من «الزملاء» «والرفاق» والقليل، وربما الأقلّ، من الأصدقاء. بانوراما هي حصيلةُ رحلةٍ شاقةٍ فعلًا، كتلك التي أوردها التوحيديُّ نقلًا عن أحد الحكماء وهو يصف رحلة البحث عن الصديق، حين سئل: «من أطول الناس سفرًا؟ قال: من سافر في طلب صديق».

تؤرخ تلك الصورة لنفسها خلال المرحلة الرومانسية بالأسود والأبيض، تمامًا مثل لوني أحلام المنام، لكنها ما إن تصبح ملوَّنة، حتى تبدو أقرب للواقع منها للحلم، لكن إلى أيِّ مدى يبدو مثل هذا الاقتراب من الواقع ممتعًا؟ وبخاصة عندما تلوِّنُ الوقائع تلك الصورة بألوان الدماء وحرائق الحروب، فتنزف صورتها حتى تستنزف في الحروب والمنافي.

الحروب وأخوة الدم

أن تكون جنديًّا في سنوات الحرب الطويلة، فهذا يعني أنك في مواجهة مصير مزدوج إزاء الموت، والمحنة، والحاجة الإنسانية للآخر، وعندها يصبح المصير الفردي، في لحظة ما، مصيرًا جماعيًّا، وهنا تعود صور الملاحم من جديد، لتجمع بين «صداقة جلجامش وأنكيدو» وبين «رفقة أوديسيوس وآخيل» وبين «أخوة التضحية بين هكتور وباريس» و«المنافسة والقربان بين قابيل وهابيل» وسيكتسب الصديق تسمية لغوية أخرى تتمثل في «الرفيق» رفيق السلاح ورفيق المصير والمسير، أتذكر أن روايات الألماني «ريمارك» التي تقارب أجواء الحرب العالمية الأولى من جبهات الحرب إلى المدن المنكوبة، كانت تتناقل بين الضباط والجنود خلال الحرب العراقية – الإيرانية وهم يقرؤونها فوق الدبابات في ظهيرة هادئة، وكانت روايات «للحب وقت وللموت وقت» و«ثلاثة رفاق» على نحو خاص نموذجًا تقريبيًّا لمحاولة استحضار فكرة الإيثار بين رفاق السلاح في حياتهم وإجازاتهم الوجيزة، وفي كيف يكون الحب مقاومة للموت. وإذ يزدهر موت الأصدقاء خلال الحرب، فإن الصداقة لن تثمر إلا المراثي! مرثية لبطولة، ومرثية لعمر غالته أغوال المنايا في مقتبله، وقبل ذلك مرثية للذات نفسها.

إلى جانب الحروب الخارجية، كان ثمة حرب داخلية «ثقافية باردة» نجد جذورها في خصوصية مفهوم الأجيال في الثقافة العراقية، فكل «جيل» يبدو وحدة اجتماعية متآلفة في الظاهر، لكنها متنافرة في جوهرها بل متصارعة غالبًا، سواء بين شعراء الجيل نفسه أو بين هؤلاء وشعراء من جيل آخر. فقد يحدث الشقاق والفرقة بين جيل وآخر حول شكل القصيدة، فيصنف الشعراء بعضهم، إلى أنساب وأعراق: «شعراء عموديين» و«شعراء تفعيلة» و«شعراء قصيدة نثر» وإلى تسميات أخرى تستحدث عادة في تاريخ الاختلاف الفني للقصيدة، ولا يبقى مثل هذا الاختلاف في حدود من الجدل الثقافي، لكنه سيؤول إلى انعزال اجتماعي أكثر من كونه عزلة ثقافية، وستجدهم في المقهى كلًّا في زاويته، وكأنهم كلٌّ في معقله! وربما كلٌّ في صفحته الثقافية أو منبره الثقافي، هذه الحدود «الإقليمية» جعلت من نشوء صداقة بين الأجيال أمرًا عسيرًا وأحالت أية مودة ممكنة إلى ريبة دائمة بل ربما وحشة متبادلة! وجعلت النديَّةَ والاختلافَ يتحولان إلى نوع من الكراهية والعداوة. ففي العراق اتخذ مصطلح «الجيل الشعري» منحًى متطرفًا من كونه تصنيفًا تاريخيًّا لجماعة أدبيَّة ما، ليغدو موازيًا لما يمكن وصفه «القبيلة الشعرية» أو «الحزبية» تحت وطأة الفهم الراديكالي للأدب متأثرًا بجدل الأيديولوجيات المتصارعة، وهذا ما قادَ فكرة الصداقة والتآلف بين الأجيال، إلى منحى إبدالي لا اقتراحي، بمعنى أن كلَّ جيل يأتي ليعلن عن نفسه داحضًا وبديلًا لما سبقه. بل تعدَّاهُ إلى تصنيف نوعي داخل الجيل الواحد نفسه.

فإن غدا أصدقاء المدارس والجامعات في الذاكرة مجرَّد زملاء، وأصدقاء الخنادق والحروب رفاقَ سلاح مُدمَّر وقديم. والأتراب من المجايلين قد فرقتهم الثقافة! فأين هم الأصدقاء؟ الأصدقاء بلا نعوت وتوصيفات إضافية؟ يبدو أن الصداقة تكمن في مكان آخر! وهنا تعود عقدة جلجامش للظهور من جديد، ليصبح موت الصديق حافزًا إلى البحث عن الخلاص من أرض الموت وحديقة عزرائيل الأثيرة، فلعل المنفى مكان بلا حروب، وجهة أخرى للخلاص، لكنه سرعان ما ستبدو جبهة أخرى لحروب من نوع آخر، حروب أهلية مجازية صغيرة، تلك الحروب التي تتداخل فيها المسافات بين خطوط التماس، وتنحسر فيها الأرض الحرام، لتؤدي في نهاية المطاف إلى التباس المعنى والدلالة بين الصداقة والعداوة.

في المنفى يستيقظ «فاوست» من سُباته، متجسدًا في صورة السياسي الطامح لكل شيء على حساب أي شيء، أو المثقَّف المسكون بروح الإحباط من محدوديته والباحث عن طاقة أخرى بفعل الحسد والكراهية. بيد أن توصيف «المنفى» نفسه لا يبدو توصيفًا دقيقًا لحالة التيه العراقي المتواصل، بفعل تاريخ من الشقاق، الشقاق العتيد الذي يعزو الجاحظ جذوره ودوافعه عند العراقيين إلى «ميلهم للفطنة والتنقيب والترجيح بين الرجال والأمراء وميلهم إلى الطعن والقدح» ويقرُّ أن العراق ما زال أهله موصوفين بقلة الطاعة، وبالشقاق على أولي الرئاسة» وهكذا فإن المنفى العراقي، هو في واقعه «شتات» وهو سفر خروج بل حالة تيه من أرض شقاق إلى عالم من بَدَاد. فهؤلاء المنشقُّون أنفسهم ليسوا كتلة واحدة، وإن وُجِدوا في مكان واحد، ففي دمشق كان أغلب العراقيين أيام المعارضة لنظام صدام، ينتمون إلى تنظيميات سياسية دينية وعرقية ويسارية وقومية، وكان لكل مجموعة من هؤلاء عالمها المختلف بل المتنافر، فأصبحت الحياة الحزبية محفلًا آخر لاختبار الصداقات، في حقبة يزداد فيها الولاء تعقيدًا وازدوجًا، بين ما هو عاطفي وما هو «عقائدي» فولاء الفرد محكومٌ بالجماعة، وعليه أن يحافظ على شروط المودة والألفة تبعًا لخيارات تلك الجماعة! وهكذا بدت الصداقات بين الأفراد المنخرطين في جماعات متنافرة نوعًا من قصة حب أفلاطوني محظورة! ومطرودة خارج أسوار جمهورية الفيلسوف الإغريقي، ليحل محلها ما هو أكثر من مجرد خلاف وخصومة. ولعلَّ قصيدة الشاعر الراحل «وليد جمعة» المتذمِّرة من هذه الحالة التي تحمل عنوان «الأعدقاء» تعدُّ نموذجًا ممتازًا لتلخيص ذلك الالتباس، هذا النحت اللفظي من مفردتين متناقضتين: ملائكة وشياطين، فاعلي الخير ومرتكبي الشر، صنَّاع الجمال ومروِّجي القبح، جعل الشخصية الاجتماعية تتسم بملامح مسوخية هي خلاصة كيمياء «فاوستية» تجعل الشيطان قادرًا على أن يعيش متنكرًا بالملائكة في روح وضمير شخص واحد.

يقول وليد جمعة في قصيدته:

«اقترحتُ الأصدقاء.

أيُّهمْ؟

لا تحرجُوني،

بعضُهمْ في مَوقعِ الجرذ،

وبعضٌ آخر في موقعِ الخنزير

شخصٌ واحدٌ في مَوقعِ الضبع-

وبعضٌ قَنْفذَ الروحَ احترازًا أو عصابًا،

والبقايا زُعماء!»

وهكذا تتحول المسوخية في عصر الالتباس إلى «ضرورة مرحلة» كما يرى فرويد «كل من الصديق الحميم والعدو البغيض كان دائمًا من المتطلبات التي لا غنى لي عنهما في حياتي العاطفية. لقد دأبتُ على خلقهما من جديد، وعادة ما كان يتكرر المثل الطفولي في نموذج الصديق والعدو في الشخص نفسه».

بئسَ الْمُقتنى

مثلما تحولت صورة المودة، إلى بانوراما تشمل كلًّا من: الصديق والزميل والرفيق، فإنَّ بانوراما الكراهية ستشمل بدورها: العدو متنكرًا بهيئة الند والخصم. وعلى صعيد تجربتي الشخصية حاولت دائمًا تجنب الوقوع في مأزق المتنبي العظيم ومحنته وهو يغادر مسقط رأسه إلى مدن أخرى، مكابدًا ومعانيًا ظروفًا اضطرَّته إلى المداهنة التي خلقتْ له هذا الأسى العميق:

وَمِن نَكَدِ الدُنيا عَلى الحُرِّ أَن يَرى

عَدُوًّا لَهُ ما مِن صَداقَتِهِ بُدُّ

إلا أن تجنُّبَ هذا الخيار من شأنه أن يقود إلى محنٍ أقسى وَنَكَدٍ أمضّ يتلخَّص في إبدال الاسمين في الشطر الثاني وإعادة ترتيبهما على نحو معكوس في البيت الشعري ليصبح: «صَدِيقًا لهُ مَا مِنْ عَداوتِهِ بُدُّ» بيد أني لست مفتونًا بالعداوات، ولا بصانع أعداء، لكنني انتفعت من الأعداء، في أحيانٍ كثيرة، أكثر مما انتفعتُ من الأصدقاء، ربما مسترشدًا ببيت آخر للمتنبي العظيم، صاحب التجارب الخلاقة في كسب الأعداء وخسارة الأصدقاء، بعد فشل محاولته في المداهنة المؤقتة كما في البيت السابق، لكنه سرعان ما يجدُ الأمر يستوجب المواجهة ويستحقُّ المجازفة:

ومنَ العَدَاوةِ مَا يَنَالُكَ نَفْعُهُ

وَمِنَ الصَّدَاقةِ ما يضرُّ ويُؤلمُ

ولا ننسَ أنَّ أبا الطيِّب كان يعرف تمامًا أنَّ «عَداوةَ الشُّعراءِ بئسَ الْمُقتنى». وإذ شكَّلت الهجائيات والإخوانيات في الشعر العربي، كلتاهما، تراثًا يؤرخ لما هو شخصي وعام في الوقت نفسه، في طبيعة العلاقات والتناقضات لحقبة ما، فهذا لا يعني أن كل الإخوانيات تؤرخ لصداقة دائمة ولا كل هجاء يعبر عن كراهيٍة وعداوة أبدية. وتاريخ الهجائيات الكلاسيكية الكبرى بين جرير والفرزدق، نموذج واضح لذلك، فالبلاغة الأدبية، لم تجعل من الندية عداوة أبدية، إنها خصومة ومباهلة نبيلة، ولم تمنع هذه «النقائض» الفريدة الأوَّل من رثاء خصمه عندما رحل قبله، ولعله كان يرثي في الواقع شطرًا مهمًّا من تاريخه الشخصي، فراح يقدِّم مرثية مبكرة لنفسه، مستعدًّا للانصراف من العالم بعدما انصرف ندُّه «الحميم» وصديقه «اللدود» منها. قائلًا وهو يسمع نبأ رحيله: «والله ما تصاول فحلانِ فمات أحدهما إلا كان الآخر سريعَ اللحاقِ به» فلم يعشْ جرير بعد الفرزدق إلا يسيرًا. ويروي البلاذري في أنسابه، أن جريرًا مات بعد الفرزدق بأربعين يومًا فقط!

وفي عالمنا المشحون بالتنوع والتنافر والاختلاف، تتجه مثل هذه التوصيفات إلى مسارب أخرى تقود إلى تباين وتغاير فخلاف. فيما تبقى صورة الصداقة لوحة أسطورية تواقة للعودة إلى تلك الملحمة الرافدينية القديمة، وتنحسر عن الحاضر تلك الصورة البطولية وروح الفروسية لتحل محلها ملامح «فاوستية» فبعد الغزو الأميركي للعراق عادت تلك المقولة التراثية المنسوبة لأكثر من صحابي وحكيم لتغدو عنوانًا عريضًا يجسد العزلة الأخلاقية في تلك المرحلة: «ما ترك لي الحقُّ من صديق» حيث ثمة أصدقاء سقط عن أرواحهم القناع، وأسفرت وجوههم عن ملامح أعداء، فغادروا حتى المنطقة الملتبسة في النحت اللغوي المسوخي لـ«وليد جمعة» فلم يعودوا حتى «أعدقاء» وهم من سميتهم «فقهاء المارينز» أولئك دبَّجوا النصوص والفتاوى لتسويغ الغزو، وأولئك الكشَّافة الصغار الذين لم يتوانوا في أن يكونوا أدلاء للأعداء في تدمير بلادهم. فحين يوقِّع أكثر من 300 «مثقف» من المنفيين، على رسالة موجهة إلى «جورج بوش» يشكرونه فيها على غزو بلادهم! واصفين الاحتلال بالتحرير! فَلَكَ أن تُحصي بين هذا الحشد عدد «الأعدقاء» الموتى والأعداء الأحياء!

هذا الالتباس المعقَّد بين الصداقة والعداوة، عادة ما يؤدي بالشخص المصدوم بهذا الواقع إلى اتقاء الأمرين معًا، معتكفًا إلى نوع من العزلة الاجتماعية، أو متطلِّعًا إلى إيجاد صداقات في تاريخ آخر، تاريخ روحي لا شخصي، وقد لا أبالغ إذا قلتُ: إنني صرتُ في أحيانٍ كثيرة أجدني منتميًا إلى صداقة امرئ القيس أو المتنبي أو أي شاعر في الثقافات الإنسانية الأخرى في قرون غابرة أو عقود ماضية أكثر من أُنسي لأولئك الذين جمعتني بهم ظروف تاريخية وشروط حياتية!

قِيلَ لأحد الزاهدين عن طلب الأصدقاء: «لم لا تتخذ أصدقاء؟ قال: حتى أفرغ من الأعداء، فوالله لقد شغلوني بأنفسهم عن كل صديق يعينني عليهم، وإحالة العدو عن العداوة أولى من استدعاء الصداقة من الصديق».

محمد مظلوم - شاعر وناقد عراقي | مايو 1, 2018 | ثقافات

في تقديمه لديوان «المطر القديم» آخر دواوين الشاعر الأميركي الأسود «بوب كوفمان» يروي «ريموند فاي» أنه سعى للقاء هذا الشاعر المنعزل والمشرَّد وغريب الأطوار لما يقرب من عامين قبل أن يظهر له فجأة في أحد مقاهي سان فرانسيسكو ويواجهه بهذه الكلمات: «أريدُ أن أبقى مجهولًا»، مؤكدًا أنه سمع تلك العبارة من كوفمان في إحدى الليالي الممطرة، ثم قاده هذا الشاعر الذي غيّر الشعر الأميركي في الخمسينيات، من ذراعه إلى حانة موحشة في الحي الصيني، وهناك بدأ بإطلاق تصريحاته المتطرفة والصارمة: لا أعرف كيف تريد أن تتورَّط مع شخص لا يريد الانخراط في صحبة، ولكنَّني لا أريد تلك الصحبة، طموحي أن أُنسى تمامًا».

بوب كوفمان وزوجته إيلين

لكن كوفمان نفسه كان قد كتب في وقت مبكِّر في ديوانه الأول «عزلة مكتظة بالوحدة» يقول: «حينَ أموتُ لنْ أبقى ميِّتًا». هذه المسافة الملتبسة بين رغبتين متناقضتين: رغبة الشاعر في أن يبقى مغمورًا في الحياة، ويقينه أنه سيبعث شعريًّا بعد موته العضوي تلخّص حكاية تراجيدية مثيرة لأحد أهمّ مؤسسي حركة «جيل البيت» في خمسينيات القرن الماضي، فهو المبتكر الأصلي لكلمة «بيت» وليس جاك كيرواك كما يشيع في النقديات التي تؤرخ لجيل هذه الحركة المثيرة، شعريًّا وسلوكيًّا، في تاريخ الشعر الأميركي، ولهذا فقد كتب «ستيف أبوت» بعد رحيل كوفمان واصفًا إياه بـ: «الأستاذ الخفي لجيل البيت» معبرًا بهذا العنوان عن جانب درامي آخر من القصة الضائعة لهذا الشاعر.

ولد بوب كوفمان واسمه: روبرت غارنيل كوفمان في نيو أورليانز في 18 إبريل 1925م وكان أحد ثلاثة عشر أخًا في عائلة من أب ذي أصول ألمانية، وأم سوداء من جزيرة المارتينيك. وكانت جدته، التي قدمت إلى أميركا في سفينة تقلّ العبيد من إفريقيا، تنتمي «لطائفة الفودو» وتمارسُ الطقوس السحرية لهذه الجماعة. وقد انعكس هذا التداخل العرقي في نسبه ظلالًا متعددة في شعره لمرجعيات من التراث الكريولي، والفودو، والزنوج، حتى الهنود الحمر. عمل منذ سِنِي مراهقته بحارًا في أسطول البحرية التجارية الأميركية فطاف الكرة الأرضية مرات عدة في تسع سنوات من الإبحار ونجا أربع مرات من حوادث غرق السفن، في ذروة سنوات الحرب العالمية الثانية وفي أثناء تلك الرحلات البحرية الطويلة قرأ كثيرًا في الأدب والفلسفة والتاريخ، وكان القبطان يزوده بالكتب المختلفة. وما إن ترك أسفاره البحرية ونزل إلى الأرض، حتى بدأت رحلة تيهه في أرض الشعر والقسوة والجحيم، فلم تكن تلك الأرض مناسبةً له كما لسواه، فقد درس في أوائل الأربعينيات الأدب في نيويورك مُدة وجيزة وسرعان ما ترك الدراسة، لكنه تعرف في تلك المدة إلى ألن غينسبيرغ وكيرواك وويليام بوروز الذين اقترحوا عليه الانتقال إلى الشاطئ الشمالي.

وفي عام 1958م انتقل للعيش في سان فرانسيسكو معقل «جيل البيت» وكانت المرحلة الأخصب في حياته الشعرية حيث نشر مطولاته السوريالية الثلاث: «manifesto abomunist» و«نيسان الثاني» و«هل يهمس العقل السري»: التي نشرها له لورانس فيرلينغيتي في كراسات ضمن منشورات «مكتبة أضواء المدينة» وأصبحت هذه القصائد التهكمية من المصادر الكلاسيكية لجيل البيت. وكتب فيرلينغيتي في نشرة لـ«نيسان الثاني»: سيأتي يوم يجري فيه الاعتراف بأنَّ هذه القصيدة هي إحدى مصادر التنوير الأساسية التي غيَّرت الشعر الأميركي.

أما: «manifesto abomunist» فقد كانت النصّ المنافس الذي عادة ما يقارن بقصيدة غينسبيرغ الشهيرة «عواء» و«abomunist» كلمة ليست من القاموس لكنها منحوتة من أجزاء كلمتين هما: bomb: قنبلة، و Communist: شيوعية، في حين يستخدمها في أماكن أخرى داخل القصيدة بما يوحي بأنها منحوتة كذلك من: abominable وتعني: المكروهة أو البغيضة، و: communist أي: الشيوعية. ويتكون هذا العمل الذي يلفت فيه كوفمان انتباه العالم إلى فظاعة القنبلة الذرية، من أحد عشر قسمًا. وإذا يلعب في عنوانه على «البيان الشيوعي» الذي كتبه كارل ماركس وفريدريك إنجلز، فإنه يستفيد في فصوله كذلك من لغة «البيان السوريالي» الذي كتبه أندريه بروتون.

وفي الوقت نفسه تزوج امرأة بيضاء ذات أرومة إيرلندية هي إيلين سينغ وهي «المنقذ الحقيقي» لشعر كوفمان ولولاها لَمَا بقي من شعره شيء؛ إذ بدأت إيلين بتدوين قصائده وجمعها، وسط الفوضى والعبثية التي يعيشها وفقده لكثيرٍ من أشعاره التي لم يهتم بتدوينها وجمعها، وجاء زواجه من هذه المرأة النشطة في أوساط «البيت» ليقنعَه مؤقتًا بالتّخلِّي عن الحياةِ المتجوّلةِ كبحّار ويستقرُّ في سان فرانسيسكو، ولعله كان يسعى أيضًا إلى تكوين عائلة والتفاعل بنشاط أكثر داخل «جيل البيت».

رجل أسود وامرأة بيضاء

وبدلًا من أن يتيح له هذا الزواج الاستقرار المنشود، أدَّى إلى دفع أثمان باهظة، ففي مجتمع يحرِّم الزواج العرقي المختلط كان زواج رجل أسود من امرأة بيضاء، يعدُّ تهديدًا للنظام الاجتماعي في الخمسينيات العنصرية في أميركا، وغالبًا ما سبب ظهورهما معًا كثيرًا من المشكلات ذات الطابع العنصري. وهكذا عاش كوفمان في أصعب مرحلة في تاريخ أميركا بالنسبة لشخص مثله: زنجي متمرد، وشاعر منبوذ، ونابذ لقيم الثقافة الأميركية في عصره، ومتهم بالشيوعية في الحقبة المكارثية/ الكارثية، وفي زمن الحرب الباردة التي استخدمت فيها الشيوعية التمييز العنصري في أميركا كأحد الأسلحة «الثقافية» في تلك الحرب.

وإذا كان أدباء «جيل البيت» هامشيين ومنشقِّين وغير منسجمين مع محيطهم فإن كوفمان هو انشقاق إضافي داخل ذلك الانشقاق، وهامش مضاعف داخل الهامش نفسه، ويمثل عزلة خاصة داخل الجماعة الهامشية المنشقَّة نفسها. وهو ما جعله يبدو كـ«الغراب» بين طيور جيل البيت مما يذكرنا بأغربة العرب في التراث، أولئك الذين سرى لهم السواد من أمهاتهم. وظلوا منبوذين أو مهمشين داخل القبيلة، لكن عبقريتهم أوجدت لهم مكانًا تحت الشمس فأضاؤوا رغم سوادهم في ذاكرة التاريخ والإبداع، هكذا بدا «البيت» وكأنَّهُ تاريخٌ (أبيضُ) فقد جرى تجاهل دور كوفمان الأساسي في نهضة ذلك الجيل. وكأنه تلك البقعة السوداء التي لا ينبغي لها وجود في ذلك التاريخ الناصع البياض! رغم أن «شعراء البيت» أنفسهم يقرُّون بأهمية دوره في حركة الجيل، على الأقل في نصوصه الطليعية.

كما أن التوصيفات النقدية المتعددة التي حاولت تصنيف شعر كوفمان ربما أسهمت في إغفال -أو على الأقل تهميش- دوره الأساسي في «جيل البيت» وتأثيره الصريح في شعراء عصره، ولعل أهم تصنيف أسهم في التهميش تصنيفه في كثير من السرديات النقدية أنه «شاعر جاز» وهو توصيف عادة ما يرتبط بالشعراء السود، طالما أن موسيقا الجاز هي موسيقا الزنوج. وإذا كان كوفمان قد عمد في «abomunist» إلى كسر لغة المُضطهِد كما تقول الناقدة ماريا دامون، فإنه في تبنِّيه موضوع موسيقا الجاز في شعره، عمدَ إلى كسر هيمنة الثقافة الأميركية البيضاء عبر التأكيد على الأصول القبائلية الإفريقية السوداء لموسيقا الجاز والبلوز، بل إنه يراه فعل مقاومة جمالية وسلمية لقبح الحرب وعنفها:

«البلوز نفخةُ حياةٍ، بينما الحياة تنفخُ الخوف،

الموت يَبْدأُ، بَينما الجاز ينفخ نفخَات خفيضة في الليلِ،

خفيضة تمامًا من أجل بشرٍ لا تسمعُ عقولُهُم

سوى صوتِ الموتِ، والحربِ،

وإحراق الجُثثِ الملفوفةِ بالأعلامِ في الأراضي المرَّةِ.

ليست أوتارُ الجازِ كمجرفةٍ تجرفُ الوحل

داخل أفواهِ البشر، لكي يخْجلَ البلوز

عند صرخات الأطفالِ الذين يمُوتُون على تقاطعات الشوارع المَهْجُورةِ».

والواقع أن كوفمان شاعر عصيّ على التصنيف، ففي شعره نكهة سوريالية واضحة، بيد أنها سوريالية لا تنهلُ من المصادر السوريالية الفرنسية المعروفة لدى بروتون وصحبه، إنما تستقي من «لوركا» وتحديدًا في ديوانه «شاعر في نيويورك» الذي يبدو تأثيره واضحًا في كوفمان إذ يقتبس منه، ويحاوره، وبخاصة في قصائده عن ملك هارلم والزنوج، فيما يبدو أحيانًا أقرب إلى «والت ويتمان» كما في قصيدة «الشمس الأميركية» وهو يبدو مرة وجوديًّا مع كامو كما في قصيدة «كامو أريد أن أعرف» لكنه غالبًا شاعر جاز، بسخرية مريرة، وضحك كالبكا، وهو أيضًا شاعر سياسي بنبرة يسارية محتجَّة، وشاعر شارع، وبالأحرى شاعر قاع، وهو شاعر سجون، وشاعر ليل وتشرُّد ومخدرات.

شعر مأهول بالضحايا

إضافة إلى أوصافه الكثيرة هذه يوصف كذلك بأنه «شاعر شفاهي» بأبعاده المختلفة: المنبرية والارتجالية، والبلاغية، واللافت أن شعره الذي كثيرًا ما يعتمد على الأصوات واللهجة العامية ولغة الزنوج، ينطوي في الوقت نفسه على مضامين عميقة وغريبة هي مزيج صعب من نزعات «شامانية» و«أورفية» فيجمع في شعره بين «البذاءة» و«السوقية» و«التهكم» بلغة الهامشيين وعالم أهل القاع من جهة، والنزعة الروحية المتطرفة والتأمل الصوفي والميل إلى التفسيرات الأسطورية في مبدأ النشأة والمعاد للعالم من جهة أخرى، وهذا ما قاده في نهاية المطاف إلى قطع كل صلة له بما هو أرضي، والاتصال بعوالم غيبية من كواكب أخرى، وتعد قصيدة «التجربة البوذية» تجسيدًا لجانب من هذا التوجه نحو عالم علويّ. كما أن شعره مأهول بالشهداء والضحايا الذين كثيرًا ما يحتفي بهم فيما يسميه «صالة الخلود» من لوركا إلى «هارت كرين» إلى «كارل تشيسمان» إلى «بودنهايم» إلى «كريسبوس أتوكس» إلى المطربة الزنجية القتيلة «بيسي سميث» وسواهم.

وربما باستثناء مطولاته السوريالية الثلاث، لم يهتم مطلقًا بنشر أشعاره، أو حتى تحريرها، ولم يدفع للنشر أيًّا من كتبه بنفسه. فديوانه الأول لم يكن قد صدر بعد حينما شاهد على التلفزيون اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي. الذي كان يرى فيه أملًا حقيقيًّا، وبعد هذ الاغتيال «للأمل» التزم كوفمان بنذر بوذي بالصمت لعشر سنوات، واعتكف بعيدًا من الحياة العامة، وهكذا أعدَّتْ زوجته ديوانه الأول «عزلة مكتظَّة بالوحدة» وأرسلته إلى «الاتجاهات الجديدة» في نيويورك التي كانت تهتم بنشر الشعر التجريبي والأدب الطليعي. وبعد صدور الديوان جرى ترشيحه لجائزة جينيس الشعرية «Guinness poetry Award» وفي المنافسة مع إليوت ذهبت الجائزة لشاعر «الأرض الخراب».

وتؤكد زوجته إيلين أنَّ صمته لم يكن مجرَّد صمت شعري بل شمل الإضراب عن الكلام، ولم يكن ينطق سوى بكلمات قليلة من قبيل: مرحبًا… أو هل لديك سجائر؟ ويروي من رأوه في مدة امتناعه عن الكلام والكتابة أنه كان يحرك يديه بعصبية، حتى ليبدو كمن يَكتب في صمتِه. وهو في ذَلِك الوَقت لم يَكنْ يفعل، لكن حركاته اليدوية تلك بَدتْ كما لو أنه ينوي الاتصال مع الكون. أو كما لو كان على اتصال حقيقي مع شخص آخر في ذلك الكون». وبينما اختفى من مشهد الحياة الأدبية الأميركية فقد أصبح في الوقت نفسه معروفًا على نحو واسع في فرنسا، إذا حظي شعره باهتمام كبير بعد ترجمته للفرنسية، وصار يعرف باسم «رامبو أميركا الأسود».

ولعل اهتمام الفرنسيين بشعره يعود إلى أسباب عدَّة، في حين قرب شعره سياسيًّا من اليسار الأوربي، ونقده التهكمي للمجتمع والثقافة الرأسماليين، وتجسيده للصورة الأثيرة عن الشاعر في الثقافة الفرنسية، حيث هو الغريب المجنون الرجيم المنبوذ. ولعل كوفمان ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه رامبو، فقد وصل في أسفاره إلى نهايات العالم أكثر من مرَّةٍ فطاف أبعد مما وصل إليه «العابر الهائل»، وذهب إلى أقصى الإدمان على الكحول والمخدرات، وإلى نهاية الهذيان والجنون حتى نهاية الشعر. ومثل رامبو استنفد كل الممكنات الحياتية الجسدية حتى الفنية في وقت قياسي، وانتهى إلى الصمت، فمعظم أشعاره في دواوينه الثلاثة تعود للخمسينيات، باستثناء بضع قصائد كتبها بعد خروجه الوجيز من نذر الصمت ليعود إلى صمت شعري مطبق حتى رحيله. فقد استمرّ في نذره حتى إعلان نهاية حرب فيتنام عام 1973م. فوجدها مناسبة مثالية لكسر الصمت من خلال قراءة قصيدته «كل تلك السفن التي لم تبحر»:

«كُلُّ تلكَ السُّفنِ التي لمْ تُبحرْ

«كُلُّ تلكَ السُّفنِ التي لمْ تُبحرْ

تلكَ التي بمضخَّاتها البحرية المفْتوحة

تلكَ التي تعطَّلتْ في مرافئها،

أُعيدُها اليوم

هائلةً وعابرة

وأدعُها تُبحرُ

إلى الأبد.

كُلُّ تلكَ الزهورِ التي لمْ تربِّيها

تلكَ التي أردتِها أنْ تنمو

تلكَ التي بُذرتْ تحتَ

التربةِ في الوحْلِ

أُعيدُها اليوم

وأتركُكِ تُربِّينها

إلى الأبد.

….

جسدي كانَ مُغَطّى بالجمالِ ذات يومٍ

الآن هو متحفٌ للخيانةِ.

…

أنا نَفَسٌ متقطِّعُ الأنفاس وأُحبُّك

وأحرّكُك

إلى الأبد»

لكنها كانت أشبه بهدنة وجيزة ففي عام 1978م، تخلى كوفمان عن الأسرة والحياة العامة وعن الكتابة فجأة وانسحب مرة أخرى إلى الصمت والتشرد في الشوارع حتى وفاته. وفي أوقات من حياته كثيرًا ما كان يُشاهَد في شوارع سان فرانسيسكو يمشي مترنحًا ويبدو كالشحاذ، أو المجنون أو كما يشير ألن غينسبيرغ في مستهلّ قصيدته الشهيرة «عواء»: «رأيتُ أفضلَ العقولِ في جيلي دمَّرها الجنونُ، جياعًا عراةً مُهَسْترين يجرجرون أنفسهم عبر شوارع زنجيةٍ في الفجر باحثينَ عن إبرةِ مخدِّرٍ».

يصرخ بشعره كالمجنون

وفي غضون سنة ونصف فقط سُجن 35 مرة تقريبًا. وكثيرًا ما تعرَّضَ للضرب وللصدمات الكهربائية في الرأس. ولعل من أغرب أسباب اعتقاله ما يسميه بتهكُّم: «تهمة إحياء قراءات شعرية من دون تصريح» ففي الوقت الذي كان يتهرب فيه من الأمسيات الرسمية التي تُخصَّصُ له في الجامعات والمنتديات والصالات، فإنه يلجأ إلى اعتلاء السيارات في شارع غرانت بسان فرانسيسكو ويصرخ بشعره اللاذع كالمجنون. وكتب عن تجربته في السجن في واحدة من أهمّ قصائده «قصائد السجن»:

أيُّها الرسامُ، ارسمْني سجينًا مجنونًا، واجعل الزنزاناتِ ألوانًا مائية.

أيها الشاعر، كَمْ عُمْر الألم؟ اكْتبْهُ بالرصاصِ الأصفرِ.

يا الله، اجْعلني سماءً على سقفِي الزجاجيِ. فأنا أَحتاجُ النجومَ الآن،

لأتقدَّم خلال هذا الفضاء مِن الصرخاتِ والجحيمِ الشخصي.

….

في عالم من الزنازين- مَنْ ليس سجينًا؟ السجّانون.

في عالم من المستشفيات- مَنْ ليس مريضًا؟ الأطباء.

سردينٌ ذهبيٌّ يَسْبحُ في رأسي.

….

أحدٌ ما، إنِّي لا أَحَد.

شيءٌ ما فَعَلتُهُ هو لا شيء.

مكان مَا كنتُ فيهِ هُوَ لا مَكان.

وأنا لستُ.

أيّ من الأجوبةِ

عليَّ أَنْ أجدَ لها الأسئلةُ؟

كُلّ هذه الشوارعِ الغريبةِ

عليَّ أَنْ أَجِدَ لها مُدُنًا»