حاتم الصكر - ناقد عراقي | نوفمبر 1, 2024 | مدن وأمكنة

«ليس كل منزل تقطنه يُدعى بيتًا».

قصيدة «البيت»، إدغار غيست.

«حين نتذكر البيوت والحجرات، فإننا نتعلم أن نسكن في داخلنا. كما كانت تفعل هي في صمتها الشاخص» باشلار.

«البيت أغنية ناقصة ما لم تفرش حجراتِه بإيقاع أنينِك»

عبود الجابري، «في مهب البيت».

ذاكرة الطين الفسيحة

… ولما كنتُ قد سكنتُ عبر عقود حياتي السبعة بيوتًا عدة، أحسب متيقنًا أن وصف البيت لا يصدق إلا على قليل منها.

سوف تأخذني ذاكرتي إلى البيت الأول؛ بيت الطفولة والنشأة الأولى. البيت العتيق بتعبير باشلار، ذاك الذي يتبادر إلى الذاكرة كلما ذُكر البيت. فما سكنتُ بعده من بيوت ليس إلا محاولة لاستنساخه أو استرجاعه كحلم يقظة أو ألبوم صور. أعود إلى البيت الأول، بيت اللاوعي الذي يبني الوعي في فضائه تصوراته عن الأمل والحلم والنسيان والفقد، والشظف والتطلع، والبدايات والمحاولات، والفشل والفرح العابر والأحزان الجمَّة، والوجوه: وجوه تظل محنَّطة في الذاكرة، كالفراعنة في فراغ قبورهم آهلين بالحياة، كأني بتلك العودة أترجم للإمكان قول أبي تمام:

«كم منزل في الأرض يألفه الفتى *** وحنينه أبدًا لأول منزلِ»

لا أذكر شيئًا عن البيت الذي سقط رأسي فيه. هي (الكرادة) المكان في رصافة بغداد قرب الضفة اليسرى لنهر دجلة، حيث أبي يدرّب طلاب الكلية العسكرية على الفروسية. لكنني أذكر جيدًا أيام طفولتي في بيتنا الطيني بقرية الرستمية التي انتقلتْ إليها الكلية في النصف الثاني من الأربعينيات.

يتمثل لي البيت الآن بصورتين: المكان والبشر، بتلازم شديد يميز بيوت الأُسر عادةً.

واسع تتقدمه ساحة ترابية تنتهي بباب مشرَع لا أذكر أنه يغلق، كأبواب بيوت القرى. لكن مسحة مدنية أكسبته مذاقًا آخر. فهو قريب من مقهى القرية ودكّاتها الطينية ومذياعها المعلق قرب السقف الواطئ. وثمة دكانان أو ثلاثة تبيع الحاجات البيتية والخضر والفواكه والحبوب، وبضعة محلات صغيرة لحلاق القرية ومضمدها وخياطها وإسكافيِّها وغيرهم.

أتمثل البيت الآن، ذلك العش والرحم، مساحة مفتوحة، غرف كثيرة للنوم والطعام والجلوس، للمؤونة والأنقاض والأشياء التي فقدت ألوانها ولكن ظلت تنبض بحياة ما وذكريات. مباخر وفوانيس وأعذاق ثوم وخضر مجففة، وأكياس حبوب، وحطب، وأوعية من نحاس، وزير من الفخار، ومناضد بلا قوائم أو مقاعد فقدت أغلفتها الجلدية. لم أكن أفقه سببًا لبقائها في زحام الأرضيات والرفوف الطينية، لكن رائحتها تكمل مذاق البيت. أتحسس الأشياء لأتعرف إليها. وفي الزاوية ماكنة لحفظ النفط -فهو طاقة النور والطبخ الثمينة- ألهو مستمتعًا بفتح صنبورها ليسيل وتملأ رائحته المكان، حتى عبثتُ بصبِّ النفط على ما تبقى من كيس طحين مخزونٍ لأيام الخبز القادمة.

تهَب بساطة البيت حريةً لتشكيله كما نشاء. سأسترجعه لا كما يفعل بعض كتّاب السيرة مجمّلين ماضيهم حاذفين أو مضيفين. عند ذاك سيفقد البيت أهم عناصر تميزه كمكان: الألفة. نذهب لباشلار مرة أخرى، وفاء لانتقاله من فيلسوف علوم إلى ظاهراتي فذٍّ يتعقب البيت وزواياه وأركانه وتمثيلاته الصغرى والكبرى كاشفًا جمالياته. استحق منا هذا العَود الدائم كلما حرّك المكان شجننا أو حسراتنا على فقْده. ونتوقف عند الألفة التي أصرّ على ألا نستذكر البيت من دونها. إننا بحسب ما يقترحه للصلة النموذجية بالبيت القديم الذي هو -كما يقول- كوننا الأول وركننا في العالم، يجب أن (نقرأ) ذلك البيت بهدي قيم الألفة فيه: لكل ما يحتويه قلبه وما يسكن في سلامِه. بيت الذكريات هو كوننا الأول وركننا في العالم. ولا يصح رسم صورة مبالغ في جمالها للبيت؛ لأنها كما يقول، تلغي الألفة عنه. ثم حين نتذكر البيوت والحجرات، فإننا نتعلم أن نسكن في داخلنا. كما كانت تفعل هي في صمتها الشاخص. ولما كانت البيوت الحقيقية للذاكرة كبيت الطفولة، لا تمنح نفسها بسهولة للوصف فسنتعثر في زواياها وعلاماتها، باحثين عن أنفسنا، وعنها أيضًا في داخلها.

عبود الجابري

يتسع بيتنا الطيني في (الرستمية) لدزينة الإخوة والأخوات، ولضيوف الأسرة الدائمين: أعمامًا وأخوالًا ينزلون لبغداد من ريف الكوت والعمارة ليحلوا بيننا، ريثما يعثرون على بيت. وثمة الزوار الكثر الذين لا تتحدد إقامتهم فيصبحون نزلاء معنا شبه دائمين أحيانًا، يتعقبون معاملاتهم في بغداد، أو يوفون نذور الزيارة لأضرحة الأولياء والأئمة جالبين معهم روائح الريف وأشياءه وثماره وحبوبه، وأسماكه وطيوره، وحكاياته أيضًا. كنا نحفظ مكان خزن تلك الأشياء فنتناهبها في غفلة عن الأهل.

تتكامل صورة البيت بتأثيث مفرداته. لا ضوء سوى الفوانيس والقناديل الزجاجية النفطية. نقرأ مجتمعين حول ضيائها المحاط بفَراشٍ يشاركنا شظف عيشنا أو يأنس لألفتنا وسعاداتنا الطارئة.

الساحة التي تتصدر البيت صُممت تلقائيًّا لعبثنا ولهونا وتجمّعنا. أطارد في ساحة البيت طيور الدجاج التي تتنزه حرة بين الأرجل خارج بيوتها وتسابق الصغار في جريهم في أنحاء الساحة الشاسعة. في ركن يقبع الوعاء الجلدي الذي تمخض فيه أمي اللبن، وفي ركن آخر أتخيل التنور الذي لا تهدأ ناره مرتين في اليوم. ولا بد أن ما علق في ذاكرتي هو البيت في موسم الربيع والصيف؛ لأني أسترجع الباحة الكبيرة وأغمض عيني عن الغرف الكثيرة المصطفَّة في الخلف، تؤدي إليها فتحات كبيرة لا تسترها أبواب، بل ستائر سميكة تؤدي وظيفتها. تلك الباحة تنثر الأسرة أشياءها اليومية فيها أيضًا. قطع الخشب التي تُقَطَّع حطبًا للتنور أو للموقد تعتليها فأس ضخمة. وإذ نلهو مع أطفال الجيران، يهوي أحدهم على إصبع أخي عبدالستار بالفأس. الأم الشجاعة الجنوبية التي يناديها قلبُها قبل سمعها هرعت وألصقت قطعة الإصبع التي انسلخت قبل أن يجف الدم ويفقد حرارته، فالتصق.

لا بد أن الجدران كانت تبعث تلك الرائحة التي ظلت في الذاكرة كلما لامس المطر الأرض. يمنح الطين حبات المطر رائحة يمتزج فيها التراب والعشب معا. ولا تضاهيها إلا رائحة الأرض بعد أن ترشها العائلة صيفًا عصر كل يوم إيذانًا بالانتقال إلى الحوش الخارجي لتناول الشاي. شاي العصر الذي أصبح جزءًا من حياة البيت العراقي وطقوسه، نتناوله متلذذين بما نغمسه فيه من كعك تعدّه الأسرة أو يجلبه الهابطون من المدينة.

العبور من البيت إلى الشارع لاستكمال طقس اللعب لا يكلفنا مشقة. خطوات وتصبح في الشارع الصغير الذي تصطف فيه البيوت مختلفة في هيئاتها بحسب ساكنيها.

منتصف الخمسينيات زارنا ضيف عجيب. جلب والدي من أسواق مركز المدينة جهاز راديو بماركته الشهيرة آنذاك: «فيلبس» بعينه السحرية الخضراء التي تلمع في ظلام الغرف شتاء، وشاشته الشبيهة بنسيج بساط. كان دوري هو أن أدوّن لأخي الأكبر برامج الإذاعة التي تتوقف لساعات قبل بدء بثها المسائي. للراديو مكانة خاصة؛ فقد وُضع على رف خشبي، وليس على دكة طينية كباقي الأشياء. وفي الأسفل تجلس بهيبة وفخامة بطاريته الكبيرة. حين تبدأ الفترة الغنائية عصرًا، نكون موزعين في فضاء الحوش الكبير، مرتمين على البسط المنسوجة باليد، وبالألوان التي يدهشني تنوعها وتوزيعها على وجه البساط. أقداح الشاي الصغيرة ترن فيها الملاعق وتتداولها الأيدي. بهجة تمتزج فيها العطالة والمرح والشعور بالدفء الأسري. في الصباح يتغير المشهد؛ فالأكف ترفع عنا الأغطية، تأخذنا من دفء اللحف والبطانيات والشراشف الخفيفة الملونة، لننهض مبكرًا. تعلو أصوات قارئ القرآن الكريم، وتتصاعد أبخرة الموقد حيث يقلى أو يسلق البيض غالبًا، بينما تغرينا بالإفاقة روائحُ الخبز الخارج توًّا من التنور.

لم أكن أشعر بضيق في رحبة البيت، عكس شعوري عند دخولي غُرفَه الموحشة في الغروب؛ لأنها بلا ضوء.

يمنحنا الحوش فرص اللهو والجري بلا توقف. وحدث أن داست قدماي فرخ دجاج حديث الولادة. ظلت قدمي اليمنى التي دهسته تشعرني بالتنمل فترة طويلة، بل صرت أخشى أن ألمس الأفراخ أو اقترب منها بعد ذلك.

تتلاصق البيوت وتمنح أمانًا غريبًا. فيمكن أن نرى الجيران عبر الأبواب المفتوحة ونحن خارجون لشراء حاجة أو ذاهبون لمدرسة القرية.

تتزين جدران الغرف الطينية بصور منتزعة من المجلات المصرية لفنانين وفنانات يضعها إخوتي الكبار في غرفهم. ولكن ما كان يستوقفني طويلًا هو (المحمَل) الخشبي الذي يبدو أنه مِلك والدتي كجزء من جهاز مهرها. دولاب خشبي أفقي بألوان زاهية وخزانات واطئة، وسطح يتسع لنضد الفرش والأغطية فوقه. بينما تحتل جانبيه صورتان: صورة للإمام علي بسيفه ذي الفقار، وهو يصرع عمرو بن ود العامري. وأخرى لبنت (المعيدي) التي يقال: إن ضابطًا بريطانيًّا أحبّها لفرط جمالها وتزوجها.

تلك النقوش والصور تمثل ميل القرويين إلى تلطيف عراء الجدران، وربما لتغطية المنظر الطيني للجدار، أو لجلب الألفة التي يحسّونها عبر تلك المرائي والتخيلات التي تبعدهم قليلًا عن شظف العيش وخشونته.

ستأخذ مني المدرسة الابتدائية ساعات ثقيلة، صغيرًا قبل استحقاقي القانوني في رغبة من الوالد في تعليمي كما يفعل مع سائر الأولاد، فأشتاق فضاء البيت، وأتلهف لأعود إليه.

في البيت كنت أغفو مستنشقًا دخان المدفأة النفطية التي تتوسط شتاءً أكبر الغرف، وأغالب النعاس مستجيبًا لنداءات أخي الكبير هاشم، وهو يساعدني في حلّ واجباتي المدرسية الثقيلة التي لا أفقه كثيرًا منها، وأتعثر في تعيين المطلوب مني، ثم أواصل إغفاءتي وأتتبع الحشرات ساكنة على الجدران وفي الأسقف، فأتساءل عن مغزى سكنهن داخل الغرف وضيقهن بالفضاء. ثم أتنبه لأخي يتأفف مطفئًا الفانوس، معلنًا يأسه وحلول وقت النوم.

تعلو ثانيةً في الظهيرة رائحة التنور المسجور، والعجين على جانبيه مكوّر بانتظار أن تتلقفه النار. والأرغفة تولد تباعًا حارّة ناضجة شهية من أتونه، ووجه الأم معروق مكلل بفرح خجول، وهي ترانا نتدافع لنتقاسم رغيفًا مستبقين الغداء.

الليل وحده كان يشعرني بالعزلة والخوف. يسكن كل شيء. وتزيد العتمةُ وحشةَ الغرف، ويبدو الخروج حتى لغرض ضروري ضربًا من الواجب الثقيل. أتطلع للظلام وبصيص ضوء يذبل رويدًا في الفانوس الناعس، وقد تعلق في مسمار على خشبة كبيرة وسط الغرفة.

من أين يأتي البيت بهذه السعة؟ تزوج في فضائه الكثيرون، وفارقنا من يغادر لعمل أو سفر. لكنه ظل تلك العلامة التي لا تكف عن عملها لتجتذب أسماعنا وعيوننا وذاكراتنا، وأفئدتنا بالضرورة.

قلوب البيوت الحجرية

بيوت كثيرة سأسكنها من بعد. بيوت من إسمنت وحجر وزينة وحدائق تتقدمها. بعد قيام الجمهورية عام 1958م حصلنا على بيت حكومي صغير في مدينة (الحرية) شمال بغداد، يمكن وصفه بالحضري، لا لأنه مزود بالكهرباء والماء وفي مدينة ضاجّة وقريبة من (الكاظمية) الصاخبة المحتشدة بالسكّان وبيوتهم الضيقة وبالزائرين يملؤون الطرقات، بل لأنه مختلف في عمارته وبنائه، وتغيَّر نمط العيش بفعل إيقاعه. افتقدتُ رائحة الأرض المبتلة والسعة ورؤية الشروق والغروب يوميًّا. لكن ما جذبني فيه، وأنا في سنتي الثالثة عشرة، أنّ له سطحًا نتخذه منامًا في أصياف العراق اللاهبة. فأظل أحدق في السماء التي تمتلئ بالنجوم أو الغيم، وربما أيقظنا مطر خفيف فهرعنا إلى الداخل. وذاك ما لم أكن أعهده في بيت الرستمية.

سأحصل بعد زواجي وعملي على بيت حديث في حي سكني جديد ببغداد. كان مختلفًا عن بيت الأسرة. تتقدمه حديقته الواسعة بأشجارها ووردها. ثم يأخذني المسلك المخصص مرآبًا للسيارة، ليدخلني في هندسة البيت الحديث التقليدية. هنا صار للضيوف غرفة وللطعام أخرى. وما كان ذاك في سكن سابق. وغرفة المعيشة حيز منفصل يجعل الإطلالة على الحديقة ممكنة ومبهجة. استجابت العمارة لمتطلبات العيش الجديد. قلَّ عدد أفراد الأسرة فقلَّت الغرف، وتراجعت للخلف كي يظل الفضاء مفتوحًا في المقدمة.

سكنتُ قبل ذلك بيتًا مشابهًا في مدينة الكوت بواسط حيث عملتُ مدرسًا. لكنه فقدَ نكهته لتكرار هندسته. ففي حداثة العمارة العراقية تلك الفترة تقليد وتكرار، باستثناء إطلالاته على نهر دجلة، وهو يستعد ليجدد قوته بمروره من السدّة الشهيرة التي بناها البريطانيون في مدينة الكوت عام 1939م. لم أكن أشعر بانتماء كبير لهذا البيت لكونه مؤجرًا. ثمة شيء ما يفصلني عن الأماكن المؤجرة، ربما لشعوري بأنها مؤقتة.

افتقدتُ بعد البيت الأول معنى البرد العذب في العصاري والمساءات وليالي الصيف. لقد صادرتْ الأبنيةُ الإسمنتية بغلظتها وجمودها تلك العذوبة. وكم تحمست لمباني الطين، حين قرأت لاحقًا عن العمارة الطينية التي تبناها في مصر معماري شهير هو حسن فتحي، ونادى بتعميمها. وقد تجسدت تلك الفكرة مبكرًا في العمارة الطينية في شبام حضرموت باليمن وعمارات الطين التي ينفذها بناؤون محترفون. وحين زار روائي نوبل، الألماني غونتر غراس، اليمنَ مرتين مطلع الألفية الثالثة؛ أذهلته العمارات الطينية أو ناطحات السحاب كما يسميها الناس. فقرر أن يفتح مدرسة تُعلّم الأولاد صنعة البناء الطيني كي لا تنقرض.

غاستون باشلار

وأذهلتني عمارة البيوت الصنعانية حين أقمت في اليمن. وكأنها تخفي سرًّا بتطاولها وفراغات فضائها وانتهائها بتلك الشواقيص الصغيرة، والشبابيك الزجاجية الملونة بالغة الصغر. يمكن لمن في الداخل أن يرى من خلالها كل شيء في الخارج، لكن العابر لا يكاد يرى إلا ما تسمح به ضلفتا الشباك الصغيرتان. وفي الليل تتوهج القمريات وتذر النور عبر زجاجها بمهرجان ألوانها، وكأنها تعوّض مَن يراها ليلًا عما خصت به النهار، حيث ترسل ضوء ألوان زجاجها إلى الداخل. وتنقلنا بذلك إلى دورة الليل والنهار وزمنية العيش وتبدلاته. ويتعلق كثير منها في تعز وإب وسواها بالجبال معتصمة تلامس الأفق والغيم، وفضاء الكواسر من الطيور، وكأنها تسرد عزلة الإنسان ولجوءه إلى الطبيعة في أحوالها المختلفة. وتتفوق مرائيها البصرية على البناء الحجري والصخري المتين الذي تبنى به الجدران الصلدة والأسس المتينة.

بينما رأيت أثناء إقامتي المبكرة في عدن بعد استقلال الجنوب، بيوتًا يكسوها الصخر من الخارج، وتفرض الرطوبة والحرارة الفائقة في جوها بساطة في تزيين الخارج، والاستغناء عن الفضاءات الخارجية. بينما تنتشر على السواحل وقرب الضفاف والمراسي عشش الصيادين وأسرهم، تلوح أحيانًا كرواسم شبحية تخفق في الريح السموم والقيظ والرمال.

جماليات التناظر الممل

في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» تذكر الشاعرة نازك الملائكة عوامل اجتماعية عدة لانبثاق الشعر الحر، من بينها ما سمّته (الهروب من التناظر)، معترفة بأنها تحس الآن أن دعوتها إلى الشعر الحر -في كتابها الشعري «شظايا ورماد» 1949م- التي كانت ثورة على طريقة الشطرين الخليليين، إنما هي في جذورها تجسيد لنفورها من هيئة المنزل المتناظر الذي يتطابق جانباه تمام التطابق، وأنها كانت تستشعر ضيقًا شديدًا بنظام البيت البغدادي، سواء القديم منه الذي ينشطر إلى نصفين تتوسطهما حديقة صغيرة، أو البيت المشيَّد في بدايات التوسع السكني الحديث على الطراز الغربي الذي لم ينجُ من هيمنة النظام الشطري الخليلي، فيقسم المهندسون المسكن إلى قسمين متساويين يمينًا ويسارًا بتناظر تام يعكس استمرار هيمنة البيت الشعري ذي الشطرين والنسق المتساوي، فيما بدأ طراز المباني يتغير مع ظهور الشعر الحر، فلا نجد ذلك التناظر، وإنما هو نثر لا تخطيط، كما تقول. وتلخص القول: إننا نتأثر بطراز المباني التي نحيا فيها، وتلك من علامات ارتباط الشعر والفن بالحياة.

لكنها -في تأويل ممكن- تعبير عن إسقاط الوعي والشعور والإدراك على شيئية البيت وكينونته، وقراءة دلالته بما تحفُّ به من علامات واردة في سياق التلقي. فالبيت العراقي في تلك الحقبة الأربعينية يستجيب لدواعي الحجْب والستر. كما أنه يزدحم بالمقابل بالحيوات الضاجّة، حيث تفرض طبيعة الخلية الأسَرية العراقية أن يلتم الأهل مهما تباعدوا تحت سقف البيت، حتى صار البيت يعني العائلة مجازًا. فيقال: هو من بيت فلان أي من صُلبهم. وليس مُساكِنًا لهم بالضرورة. وذاك يضيق بالشاعرة المرهفة المتمتعة أصلًا بالميل للعزلة والوحدة.

لقد كانت تستدعي ما عرفته في علم العَروض من سبب تسمية السطر الشعري بالبيت، تشبيهًا له ببيت السكنى، فهو يضم الكلام الذي يجتمع فيه، كما يضم الساكنينَ البيتُ أو الخيمة بالأحرى. وصارت مقاطع البيت الشعري أوتادًا، ونصفاه مصراعين كما تُسمى الأبواب. أو كما جاء في «لسان العرب» أن البيت من أبيات الشعر سُمي بيتًا؛ لأنه كلام جَمع منظومًا، فصار كبيتٍ جُمع من شُقق، ورواق، وعَمد.

ولا أدل على أن حكم نازك جمالي صرف وليس وظيفيًّا، أنها هرعت إلى فضاء سطح البيت لتكتب قصيدتها الحرة الأولى «الكوليرا». وانتشرت من سقف هذا البيت تلك الشرارة وتطايرت، لتحرق هشيم النَّظْم التقليدي الذي جثم قرونًا على متن القصيدة.

وبالنسبة لي ظل الهروب من التناظر شاغلي الأول، والبحث عن الألفة أكبر الموجّهات في اختيار البيت سكَنًا للجسد والروح معًا.

بيوت مموّهة في أميركا

القادم مثلي من شرق أُسَري وبيوت نابضة بحياة عارمة مهما بلغ فقرها، ستصدمه مرائي بيوت أميركا المشرعة للنظر. لا تحدّها أسيجة ولا أبواب خارجية. تتقدمها حديقة صغيرة كأنها ترحب بالقادم أو تترك أثرًا أخضر فيمن يغادر. زرتُها وتمعنتُ في هندستها التي تستجيب لطبيعة النفوس التي ترتاح للعزلة. فغرفة المعيشة هي أس البيت ومركزه. المطبخ مفتوح عليها أو قريب من فتحة كبيرة تفضي لباقي الغرف، تلك التي تُغلق طويلًا على الأبناء القليلين، يسكنونها كنزلاء فندق يعلمون أنهم مغادروه قريبًا. السلالم تتقاطع فوقها الأجساد مسرعةً. ولا تتطاول المنازل، تكتفي بطابق غالبًا او بطابقين؛ نبوءة عن مصير مساحة البيت التي تفرغ بعد سنوات وتكف عن حميميتها. تلتقي في أفيائه الأسرة من بعد في المناسبات الكبرى وحسب. يأتي الأولاد من أماكن مختلفة، ليحتفلوا بالأعياد؛ كعيد الشكر وأعياد الميلاد ورأس السنة، ويشرعون بالوداع فور انتهاء الإجازة. فماذا يحملون من البيت إذن؟ أتساءل.

وأجيب نفسي: القصائد وحدها ومخيلة الروائيين، والصور هي من تعيد تشكيل البيت جانبيًّا ولغرض ذاتي. تظل البيوتُ منازلَ، ولا تكتسب صفةَ البيت غالبًا.

لا تقوم البنية المعمارية هنا على متانة وخشونة وقوة عهدتها في بيوت بغداد وصنعاء مثلًا. فالأخشاب تغطي السقوف والجدران، ونراها عارية كجسد معروض بأشعة تصويرية، ولا سيما حين تتعرص المنطقة لعاصفة أو إعصار يكثر حدوثهما في أوقات مختلفة من السنة، فتتناثر الألواح الخشبية على الأرض كما لو دهستها حافلة مسرعة. وتتناثر معها الذكريات والأشياء. ولا ترى العين إلا خشبًا متكومًا في فراغ البيت الذي كان منزلًا، فطوته الريح وعصفت بموجوداته.

في السكن الأميركي براغماتية ساطعة الحضور شأنها في الأواصر والوظائف والصداقات، والحب أيضًا. لا شيء ثابت. تجد وظيفة أكثر دخلًا؟ اذهب وانتفع بها. لا منزل أول تحنّ إليه. المسنّون والمتقاعدون والعاطلون وحدهم يتخذون في أبهاء البيوت الكبيرة سمت الأشباح. لا يظهرون في فراغ الغرف والباحات إلا لرمي القمامة أو تفقد صناديق البريد أو قيادة السيارة للنادي الصحي والمواعيد. تراهم عيناك حيث لا سياج يحجب وحشتهم ولا أبواب. تظل لهم الغرف يُخبِّئون عزلتهم فيها ويمارسون أوهام لياليهم بما يمنح الغياب لذة مؤقتة، وينفضون سأم نهاراتهم بالأقداح، وترتيب المواعدة المتصنعة، وانتظار المصير الإنساني المعتاد.

سكنتُ أماكن بديلة للبيت؛ شققًا مستأجرة تتداخل غرفها، ولا ينفتح الباب إلا عن غرفة المعيشة حيث التلفاز وفتحة تؤدي للمطبخ المنفتح بأريحية عليها. الجوار لا يدعم فكرة البيت. جُزر بين الناس يصعب اختراق أديمها رغم المشاطرة اليومية في الممرات ومواقف السيارات وباصات الأولاد المدرسية. ورغم انفتاح حدائق البيوت الأمامية على بعضها دون أسيجة أو محددات. تظل ثمة ندّات خارج سياق العزلة، ولكن على حافاتها: الانحناءة، والإيماءة، والابتسامة، والكلمة المتطايرة عنوة من الشفاه حين تتلاقى الأعين. ابتسامة تنطوي على رسائل يسهل تأويلها. الجار مستعجل أو الفتاة ضجرةً من التحديق بها أو المُحْرَج يهبُ الابتسامة رشوة للاكتفاء بها عن يد التعارف وانفتاح القلب لقلب آخر. لا ضوء تنشره البيوت غروبًا. تعجبُ أين يمضي الناس وكيف تختفي مواقيتهم. لغز السنجاب نفسه. أين تمضي هذه الحيوانات الصغيرة الملساء وهي تملأ الأشجار في الربيع والصيف؟ أين تختفي شتاء؟ لا أحد يبصرها رغم عراء الأشجار وسقوط ما يغطيها شتاءً. أعشاش قليلة تبدو للعين من وراء زجاج النوافذ، ولكن لا إشارة لوجود ما. وهكذا هي البيوت، أعشاش سناجب فارغة تمتلئ بالصمت والظلمة والفراغ، فلا يظل لعمارتها وهندستها الداخلية إلا ما تحمله الصورة من سكون ممضٍّ وعراءٍ موحش وعجزٍ عن الكلام.

حاتم الصكر - ناقد عراقي | يوليو 1, 2024 | مقالات

«ولئن كانت الكتابة خريطة رُسمت عليها حدود الأنواع،

وعُينت رفوفها وأدراجها، فإن هذه الخريطة اليوم بيضاء دون أدراج ولا رفوف».

أدونيس

– بيان من أجل كتابة جديدة

اخترت من أجل البحث عن الرؤية الشعرية وتمثلاتها في البيانات الشعرية لدى أدونيس، أن أتقصى الحداثة ونقدها والكتابة ومركزيتها فيما كتبه أدونيس كبيانات مجنَّسة وصريحة في مقصديتها لخلق تلك الخلخلة في المنظومة الفكرية والمعرفية التي تكمن وراء القصيدة، كمرجعيات فاعلة في خلق الرؤية وتنويعاتها النصيّة.

لقد كان أدونيس منذ بداية كتاباته الموازية لشعره قد أكد على قضيتين مركزيتين في الفكر الشعري والنقدي، هما الصلة بالتراث والموقف من الغرب.

ولعل مقدمة الجزء الأول التي تتوقف عند عصور الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي، على رغم أنها مبكرة (1964م)، تهبنا فرصة التعرف إلى ما كان يشغل أدونيس في موضوع قراءة التراث وتقييمه.

لقد باغتَ أدونيس لا التقليدين فحسب، بل الحداثيين والمجددين أيضًا بالدعوة إلى ما أسماه «إحياء الشعر العربي.. والنظر إلى القيمة الفنية الخالصة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتتخطى الاعتبارات التاريخية والاجتماعية»(1).

وكان هدفه من المختارات «إعادة النظر في الموروث الشعري العربي بحيث نفهمه فهمًا جديدًا، فنعيد تقييمه، ونمارس قراءته على ضوء هذا كله…»(2)، ولربط تلك القراءة الموعودة والمأمولة في زمن التحول الكبير في الكتابة لذلك الموروث المضاء بالوعي الجديد، نوّه في تقديمه الموجز بضرورة التزام منظور التجاوز الدائم عند قراءة نصوص الموروث وتقييمها، لكيلا يوصم بالنكوص ومحاولة رهن الحاضر الشعري بالموروث، وما جمد في بعض نصوصه من نظْم تقليدي وقواعد تجاوزها التجديد والتحديث كفعلين من منجزات الشعر المعاصر. وكان بذلك يحقق هدفين: إبعاد صفة التنكر للتراث عن جماعة «شعر»، وتأسيس وعي لقراءة جديدة لا تتعالى على التراث، أو ترفضه كاملًا وكأنه صفقة واحدة.

وهو تذكير للحداثيين والمجددين بأن التراث الشعري لا يعني الماضي وملفوظه الشعري برمّته. في مقابل تنبيهه على أن الحداثة ليست زمنية أو مكانية. وبالتالي لا تحصر فيما يكتب في عصرنا. بل لكل عصر حداثته. ما دامت القيمة الفنية الخالصة بحسب وصفه، لا تتحدد في الزمان والمكان. وهذا ما سيعود له عام 1979م حين كتب بيان الحداثة. فيؤكد حداثةَ التراث بوصفها فنية عابرة للأزمنة.

لكنه يقترح صلة نموذجية خاصة بما يسميه «المعرفة الماضية» بالتعلم ممن أنتجوها ضرورة إنتاج رؤية جديدة ونظام جديد من المقاربة والمعرفة.. لأن نكملهم لا بتكرارهم، بل باللهب الذي حرّكهم، لهب السؤال والبحث، واكتناه العالم والإنسان، وهذا يقتضي سؤالهم ومواجهتهم(3). وبهذا يضع وصفًا نابذًا التقليد والاتباع، ومبررًا رفضهما كرؤية. ويعول على الصلة الذاتية بالتراث لا القراءة الجمعيَّة المكرسة.

ولكنه في الجانب الآخر يتقاطع مع القائلين بالقطيعة مع التراث، والذاهبين إلى القول بغربية المرجع الحداثي. وبذا يتوسط أدونيس باعتدال العارف والقارئ المنقب في العقلين الغربي والتراثي وفق قراءة متوازنة.

تلك قضيتان تلحان في مقاربة أدونيس للحداثة وللرؤية الشعرية خاصة. وقد أوردهما ضمن أوهام الحداثة الخمسة التي تصدرت البيان حتى قبل تعريف الحداثة مصطلحًا وبسطها مفهومًا. وتقديم الأوهام في مطلع البيان يعكس قلق أدونيس من وقوع الرؤية الشعرية تحت سطوة تلك الأوهام التي يخلقها الحداثيون في خطابهم. ويتولى البيان ردها وتفنيدها، مقابل سَوق البدائل عنها.

ثمة وهمان كبيران ظلا يشكلان الرؤية الشعرية لعديد من شعراء الحداثة العرب: وَهْم الزمنية الذي يربط الحداثة حصرًا بالراهن من الوقت، فيما يرى أدونيس أن ثمة شعرًا كتب في زمن ماض ولا يزال حديثًا، مصوتًا بهذا لقراءة الموروث الشعري برؤية جديدة. ووهم المغايرة، أي الاعتقاد بأن الحداثة هي التغاير مع القديم موضوعاتٍ وأشكالًا. وكلا الوهمين عائد إلى الموقف من قراءة التراث ودورها في تشكّل الرؤية. ويبدو الاعتدال والتوازن والدقة في ضبط المفاهيم لدى أدونيس واضحًا في مسألة أخرى هي الصلة بالغرب. وما أسماه وَهْمَ المماثلةِ، أي رؤية الغرب مصدرًا للحداثة، بحيث لا تكون خارجه، مما يؤدي بحسب البيان إلى الاستلاب والضياع في الآخر حد الذوبان. ويؤكد أن شاعر «المماثلة مع الآخر الغربي لا يكتب شعره الخاص، بل يعيد إنتاج شعر الآخر»(4). ولا يفوت أدونيس التأشير إلى شعرية الكتابة وفنيتها ومكانتها في الرؤية، فيرى أن ثمة وهميْنِ يتحكمان في الحداثة العربية لدى بعض الشعراء، وهما: وَهْمُ التشكيل النثري في قصيدة النثر؛ إذ تُبنَى رؤية مغلوطة تقوم على الاعتقاد بأن كل ما يكتب من شعر بلا وزن هو شعر حديث. ووهم الاستحداث المضموني المتمثل في عد النص حديثًا؛ لأنه يتناول إنجازات عصره وقضاياه في مجرد مضمونيته.

هكذا يقترح أدونيس حلولًا لثنائيات فاعلة في تشكيل الرؤية الشعرية، كالشعر/ النثر، الشرق/ الغرب، القديم/ الحديث، الاختلاف/ الائتلاف، وهي من الموضوعات المهمة التي ستتناولها بيانات الشعراء التالية لبيان الحداثة بصياغات مختلفة، لا يخفى أثر أدونيس في أفكارها ومقترحاتها ولغتها أحيانًا.

من أجل كتابة جديدة

يعود أدونيس في «بيان من أجل كتابة جديدة» لشغف البيانات وطابعها الثوري وكونها مناسبة لإعلان النيات النقدية له، وعرض جهازه المفاهيمي المتغير والمجدد، وإثارة الأسئلة حول مرجعيات الرؤية الشعرية وأبرز مقوماتها؛ كمفهوم الكتابة والحداثة والتراث والعالم وسواها من الإشكاليات الفاعلة في الفكر الشعري ومشروع الحداثة بنسختها العربية. ولمجيء البيان ضمن مشروع أدونيس الأساسي في مراجعة جدل الإبداع والاتباع عند العرب التي درسها في الأجزاء الأربعة من كتابه «الثابت والمتحول». وأبرز ما ركز عليه البيان هو التتمة المطلوبة لفكرة الشفاهي والكتابي في الثقافة العربية؛ إذ يرى أدونيس في مطلع الجزء الذي ضم البيان، ضرورة إدراك معنى انتقال العرب من الخطابة إلى الكتابة، أو من الشفوية إلى التدوين(5). وفي البيان يؤكد ما في الخطابة من مزايا شفوية تجلب معها سياقات يسمي منها الجمهور المستمع كون الخطابة تفترض سؤال ماذا أسمع؟ مقابل سؤال الكتابة: ماذا أقرأ؟(6)

يختم أدونيس ببيان الكتابة الجزء المخصص لصدمة الحداثة التي يرى أنها نتيجة أو حاصل لثنائية العرب/ الغرب، وهذا البيان وإن بدا نشازًا في إستراتيجية الأطروحة ومنهجها العلمي ذو أهمية خاصة؛ لكونه دعوة للخروج على الخطاب البلاغي الشفاهي. فلقد رأى أدونيس أن القارئ الذي سيصبح مصطلحًا كتابيًّا قد حل محل السامع (الجمهور) الذي هو جوهريًّا مصطلح خطابي.

لقد حركت الكتابة الثوابت وأولدت المتحولات ذات المنشأ الكتابي، فالتحول نحو الكتابة، كما يرى أدونيس، تحول نحو تعبير مغاير، ولَّد تحولًا نحو ثقافة جديدة وتقويم جديد(7).

وأعتقد أن «بيان من أجل كتابة جديدة» أخطر أثرًا وأوضح رؤية ومنهجًا من «بيان الحداثة» وتعديلاته، والاستطراد عليه في بيان (بعد ثلاث عشرة سنة). فقد بدأ من أس مشكلة الكتابة والوقوع في الحالة الشفاهية التي رمز لها بالخطابة في مقابل الكتابة، والشفاهية في مقابل التدوين.. فالخطابة كنسق نصي مُلقى مشافهةً فنٌّ قوليٌّ يخاطب جمهورًا مستمعًا أميًّا لاستمالته وكسبه. ولغرض الإقناع ولطبيعة قناة توصيل الخطبة، صار الوضوح والتقرير والمباشرة هي سبل الخطيب الذي يؤثر بجمال صوته في الجمهور، وبانتقاء العبارة وإيقاعها القائم على السجع تقليدًا للشعر، مع الحركة الجسدية والإشارة والوقفة وغير ذلك(8). وبدورنا نضيف الحِجاج عنصرًا مضمونيًّا في الخطابة. فقد كان حاضرًا بقوة بعد اختلاف المسلمين والعرب وحروبهم.. وقد علل أدونيس ارتباط الخطابة بالدين والمجتمع والسياسة والحماسة بأنها طريقة تعبير تناسب الإقناع كهدف للخطابة، التي نشأت في بيئة أمية يثيرها القول والسماع. فقامت على المنطق بغية الوصول إلى التصديق من المستمعين.. لذا بنيت بناءً منطقيًّا من ناحية الشكل. وهنا إشارة إلى تقسيمها البنائي إلى مقدمة وعرض برهاني ونتيجة(9).

وأعتقد أن «بيان من أجل كتابة جديدة» أخطر أثرًا وأوضح رؤية ومنهجًا من «بيان الحداثة» وتعديلاته، والاستطراد عليه في بيان (بعد ثلاث عشرة سنة). فقد بدأ من أس مشكلة الكتابة والوقوع في الحالة الشفاهية التي رمز لها بالخطابة في مقابل الكتابة، والشفاهية في مقابل التدوين.. فالخطابة كنسق نصي مُلقى مشافهةً فنٌّ قوليٌّ يخاطب جمهورًا مستمعًا أميًّا لاستمالته وكسبه. ولغرض الإقناع ولطبيعة قناة توصيل الخطبة، صار الوضوح والتقرير والمباشرة هي سبل الخطيب الذي يؤثر بجمال صوته في الجمهور، وبانتقاء العبارة وإيقاعها القائم على السجع تقليدًا للشعر، مع الحركة الجسدية والإشارة والوقفة وغير ذلك(8). وبدورنا نضيف الحِجاج عنصرًا مضمونيًّا في الخطابة. فقد كان حاضرًا بقوة بعد اختلاف المسلمين والعرب وحروبهم.. وقد علل أدونيس ارتباط الخطابة بالدين والمجتمع والسياسة والحماسة بأنها طريقة تعبير تناسب الإقناع كهدف للخطابة، التي نشأت في بيئة أمية يثيرها القول والسماع. فقامت على المنطق بغية الوصول إلى التصديق من المستمعين.. لذا بنيت بناءً منطقيًّا من ناحية الشكل. وهنا إشارة إلى تقسيمها البنائي إلى مقدمة وعرض برهاني ونتيجة(9).

لقد تسلسل الحجاج لدى أدونيس في هذا البيان، من المنبع والمصدر الشفاهي للقول بمزاياه الموضوعية والمضمونية والفنية والجمالية وربطه بالبيئة والسياق، إلى الظلال الأسلوبية والملامح الفنية التي تركها في الفنون القولية، ووصل إلى ما فعلته الكتابة الشعرية من تحول في الرؤية والإنجاز النصي.

وفي البيان يرفض أدونيس فكرة الشعر الجديد؛ لأن الجديد ترميم في بعض نواحي القديم وتهذيب في بعضها وزخرف. لكن الاعتراض يكمن في خلط أدونيس للحديث مع الجديد في رفضه. مع أنه في كتاباته كلها، وفي بيان الحداثة وما بعده، يرى أن التحديث فعل انشقاق وهدم ونقض، وحركة استحداث وابتداع.. وأحسب أن الفقرة الأكثر دلالة هي ما سجله أدونيس حول الأنواع والأجناس الأدبية وحدودها.

إذ يدعو إلى إلغاء وزوال تلك الحدود النوعية في الكتابة من أجل نوع شعري واحد أشمل هو الكتابة.. وهذا ما سيجسّده عمليًّا في سيرة المتنبي (الكتاب – أمس المكان الآن) وممارسته لحرية الكتابة، جامعًا بين أشكال شعرية مختلفة ومازجًا الأخبار والسرد والمقتبسات والوقائع التاريخية المتصلة سياقيًّا بحياة المتنبي في صفحات الكتاب. فقد دعا في البيان إلى الانتقال إلى علم جمال الكتابة، فتكون القصيدة سؤالًا حتى في تلقيها. كما يقترح خريطة جديدة للكتابة بناءً على ذلك، مبررة بحدوث «الإعصار الذي يمحو حدود الأنواع، ما يستلزم الانتقال من خريطة الماضي التي حددت الأنواع ورسمتها وبوَّبتها، من على خريطة الكتابة»(10). وهي خريطة بيضاء كما يصفها،(11) حيث لا نعود نلتمس معيار التمييز في نوعية المكتوب، وإنما نتلمسه في درجة حضوره.

يخلص أدونيس إلى أن الحداثة الشعرية العربية على الصعيد النظري هي طرح الأسئلة من ضمن إشكالية الرؤية العربية الإسلامية حول كل شيء من أجل استخراج الأجوبة من الواقع نفسه، لا من الأجوبة الماضية. وهذه أهم قاعدة تنظيرية للرؤية الشعرية التي لم يرها التقليديون متابعو أجوبة السلف، ولا المجددون والمحدثون المفترض انتماؤهم لحركة الواقع.

لقد صارت القصيدة هي الكتابة. وهي ليست شكلًا سابقًا يلاحق فكرة لاحقة. فالشكل يصنع فكرًا(12). ويستفيد أدونيس كثيرًا من نظريات القراءة وجمالية التلقي، ويوسع فكرة النص والكتابة، وموضعة القارئ في عملية الكتابة عبر إسناد مهام تأويلية وتكميلية للبنية النصيّة وفراغاتها الجمالية وفجواتها. فيؤكد أن القارئ صار مصطلحًا كتابيًّا يحل محل الجمهور السامع كمصطلح خطابي.

لكن الملحوظ أن أدونيس لم يركز على المنتج للنص أو الباث في عملية الكتابة، ربما لصالح العمل المنتَج. بتأثير من النظريات النصية.

هوامش وإحالات:

(1) صدر الكتاب بطبعته الأولى عن المكتبة العصرية، بيروت، عامي 1964م، و1968م. والمقتبس هنا من ج1، طبعة دار المدى، دمشق 1969م، ص 16.

(2) أدونيس (علي أحمد سعيد)، مقدمة للشعر العربي، ط3، بيروت، 1979م، ص11.

(3) أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة، دار العودة، بيروت،1/3/1980م، ط1، وفيه بيان الحداثة، ص337.

(4) الاقتباسات هنا من (بيان الحداثة). تراجع للاستزادة في مكانها من البيان. في فاتحة لنهايات القرن، ص 216-311، وأعاد اليوسفي (محمد لطفي) نشره في كتاب (البيانات) الذي صدر عن أسرة الأدباء والكتاب في البحرين عام 1993م، وظهرت طبعته الثانية، طبعة الجيب عام 1995م عن دار سراس للنشر في تونس، ص21-54. وأثبتُّ المرجعين ليكون البيان في متناول من يتوافر له أحدهما.

(5) الثابت والمتحول- بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، الجزء الرابع، صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشعري، طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2016م، ص19.

(6) نفسه، ص253.

(7) نفسه، ص261.

(8) يفصل أدونيس كثيرًا في هيمنة النسق الشفاهي دون تسميته نسقًا، وتحكمه في مضمون الخطابة وشكلها معًا. ويركز على منطقيتها وأصولها وبروتوكولات الاستهلال والعرض والأداء وسواها.

(9) نفسه، 255.

(10) نفسه، ص264.

(11) يحيلني وصف الكتابة بالبيضاء إلى رولان بارت الذي يقترح قراءة «يراهن على بلوغها اليوم تحولًا تصبح فيه موضوعًا لغياب. كتابات (محايدة) يسميها درجة الصفر للكتابة، هي كتابة متخلصة من أية اعتبارات خارجية، كالقراءة واللغة، بيضاء أو بريئة أو محايدة. يُنظر: الكتابة في درجة الصفر، رولان بارت، ترجمة محمد نعيم خشفة، دار الإنماء الحضاري، بيروت 2004م، ص100.

(12) الثابت والمتحول،ج4، ص 267.

حاتم الصكر - ناقد عراقي | مارس 1, 2022 | يوميات

نافذة في إطاريْن

ثمة تعارضات بين نافذة تنسي الجنوبية، ونافذة التذكر البغدادية. لكل منهما إطار مختلف. بغداد تكثف ضباب الذكرى على زجاجها. ونافذة تنسي تهب رشوة التأمل. ومن المفارقات أنني سأعلم من مواطن هنا، أن تنسي سميت باسم مدينة (تناسي) الصغيرة التي سكنها الهنود، أو السكان الأصليون كما يُسَمَّون، وتعني مكان اللقاء. بالنسبة لي كانت احتمال وداع لكتاب حياتي الذي جمعتُ صفحاته الخمس والستين بصبر وعناء. ولا لقاء هنا يطمئن حنيني إذن. الناس تتعارض خطاهم وطرقهم في لهفة واضحة لا تخفيها الرصانة المصطنعة والهدوء. ابتسامة باردة تطالعك يمكن تأويلها بمرادفات عدة. أحيانًا تمسك امرأة بمحدق فيها، فتقول كفى! بلغة الابتسام. وأحيانًا تكون هروبًا من كلام يخشون أن يجرَّ كلامًا، كما في الأليغورة الشعبية العربية.

ما يناله مقيم مسنٌّ لا يمكن أن يناله في بلاده التي فر منها خوفًا. تصلني برسائل نصية مواعيد تجديد الدواء واستلامه. ولا يبخل طبيب بمشورة. اخترت طبيبًا جزائريًّا ليس لتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، بل لدماثته وتعاونه. صار يعرف أدوائي حدسًا، قبل أية معاينة. طالما أوصاني بالرياضة. وفي المتنزهات الكبيرة والكثيرة هنا ما يغري بذلك. صباحًا في اعتدال الجو أتريض في متنزه أدوين ورنر القريب. متاهة من الشجر والممرات تتقاطع، وتمتد بلا نهاية واضحة للبصر. هو في الحقيقة متنزهان ضخمان لعائلة واحدة، أتيحا كحديقة عامة. أعمار مختلفة، وحبور صباحي على الوجوه، يزيده الطقس والطبيعة شعورًا بالرضا.

طبيعة تتنوع وتأسر الشعور. كنت أقف مع صديقي الشاعر فضل خلف جبر في كراند رابد بميشيغان، عند بدايات بحيرة ميشيغان، ثاني البحيرات العظمى الخمس، التي لا يرى لها ساحل. في الأفق تبتعد متسعة، لتمضي بمائها عبر أربع ولايات. ثم بعد أعوام سأقف عند ساحلها في شيكاغو. مد البصر تلوّح لك كصديق تلتقيه مجددًا. ماء يرش على الروح رذاذ الشجن والتذكر: الحبانية والكوت، ومياه كثيرة لا تكفّ عن الجريان في نهر الذاكرة.

عطايا الجنوب

يهب الجنوب لساكنيه ومهاجريه فكرةَ قراءةٍ تقوم على سمة المحافظة. فلا ترى ما ستراه في المدن الكبرى. دور العبادة الكثيرة لا تتلاءم حتى مع عدد السكان. تحيط بسكني في حي صغير ثلاث كنائس كبيرة تتقابل وجهًا لوجه. ولكن لا تديّن يبدو في العمق. فهو ممارسة توصل أبناء مهاجرين قدامى بماضيهم، حين عثروا في المكان الأميركي على ملاذ من الاضطهاد الديني في أوطانهم الأولى، ولا سيما في أوربا. وستزدهر بسبب ذلك موسيقا الغاسبل الدينية أو الإنجيلية، والترانيم المصاحبة لها، التي أسهم فيها الموسيقيون والمغنون من الأميركان الأفارقة حتى في عصر استعبادهم. وسيكون للخطاب الديني حضور مظهري. أكبر سلسلة مستشفيات ضخمة في المدينة باسم سانت توماس. وفي عياداتها، حتى في قاعة العلاج الطبيعي، نسخ من الكتاب المقدس، وعرضٌ لمن يريد أن تقام له الصلاة. وتسهيلًا يمكن تلبية طلبه عبر الهاتف أو الزوم مؤخرًا، اضطرارًا للتباعد الذي فرضته الجائحة. ولكن ذلك يتم بما لا يضايق الحريات الشخصية، أو الخصوصيات الدينية الأخرى.

ما يخفف ذلك السكون الاجتماعي، والقنوط العام في الأمزجة هو أن مدينة ناشفيل، العاصمة التي تسقط الياء منها تخفيفًا في اللفظ، هي مدينة موسيقا الريف كما تعرفها الولايات كلها. هنا يتزاحم السيّاح على قاع المدينة، ومركزها حيث الموسيقا الحية تبدأ منذ الضحى. ضجيج تخلقه تقاطعات العزف من محل لآخر في شارع واحد بجانبيه وتفرعاته. اسمه يوجه إيقاع رواده: برودواي. إحياء لاسم المسرح الشهير في نيويورك، والشارع المسمى باسمه، وعروضه الموسيقية. هنا أيضًا عدة شركات للتسجيل والإنتاج الموسيقي الأشهر في الولايات المتحدة. ويكاد قاع المدينة أن يكون حكرًا للسيّاح. إنه ينبض بالحياة والفن. لكنه صاخب ومكتظ. من الصعوبة أن تجد موقفًا مناسبًا لسيارتك، ولا سيما أيام العطل الأسبوعية والمناسبات.

تتنازل أرقام الشوارع وسط المدينة، وتتداخل تفرعاتها، لكن الرمزي هو أن نهر المدينة (كمبرلند) ينتهي كهامش على متنها، ويكون رقمه صفرًا في متوالية الترقيم. وعلى ضفته تنزوي بضع مبانٍ تراثية تذكّر بتاريخ المدينة، تبدو كجزيرة وسط المباني الحديثة وناطحات السحاب. تجاورها كيدًا ومفارقة بناية الاتصالات الكبرى. يسميها الناس الباتمان؛ لأنها تنتهي بجناحين بارزين كعمودين يحيلان إلى رداء الباتمان الشهير.

تضررت المباني التراثية التي تذكّر بطراز العمارة القديم، بفعل قنبلة فجَّرها مواطن مهووس أول أيام عام 2020م. وجاءت متوافقة مع كارثتين: عاصفة دمرت جزءًا من أحد أحياء المدينة. وطلائع فيروس كورونا الذي بدا زائرًا عابرًا حينها. بالقرب من ذلك المكان يقف عازف بنصف إغماضة، وبجانبه كلبه، ينتظر ما يرمي له العابرون في قبعة أودعها عند قدمي الكلب الأماميتين، كأنما ليعلن هذا الفراق بين ماضي المدينة المدمر بالتفجير، وحاضرها الذي ينمو بالعزف على مقربة من ركام الدمار. قريب منه مكان كان يستخدم لحبس المستعبَدين وأسرى الحرب الأهلية أو حرب الاستقلال. أحد الجسور هو جسر جون سيجنثلر، مخصص الآن للمشاة. من هناك أطل على المدينة غالبًا، وأرى أحشاء عماراتها وهياكل مبانيها القديمة وسطوحها. بضع حانات متواضعة يبدو عليها القِدم، تركها أصحابها هكذا لتجذب فضول الزبائن السائحين الباحثين عما هو مختلف واستثنائي. ثمة فرصة هنا ليتابع عابرو الجسر البطِرون أقدام الأسرى الذين كانوا يُؤخَذون في الحرب الأهلية إلى الجهة الأخرى من النهر المسماة (شلبي)، لِيُتَخَلّص منهم.

جسر المشاة تخليد جميل قرأته بكونه عقابًا للصمت ونسيان العناء الإنساني، كما حاق بالذاهبين إلى مجهول المصاير. عن يمينه تريد المدينة أن تستعيد عافيتها، فيطالعني ملعب نيسان الذي أناور أسيجته وفضاءاته وأهرب منه إلى الكورنيش القريب. إنه مخصص لكرة القدم الأميركية التي لم أستطع التآلف معها نظامًا ولعبًا. لا تعجبني كرتها الإهليلجية الشكل. مهووسون كثر يحملونها رمزًا حتى في لوحات مفاتيحهم. بدأ أحفادي يتفهمونها ويتابعون مباريات فريق التايتانز الذي يمثل الولاية. انشطار آخر بيني كمهاجر عجوز في ذاكرته كرة القدم التي تضج بها ملاعب الطفولة المتواضعة، وبين أحفادي الذين نشأت المدينة في وعيهم جزءًا فجزءًا، ووجدوا في عراك اللاعبين للحصول على الكرة بأيديهم متعة ودهشة. دومًا أحاججهم لتسفيه اللعبة، أنها مغالطة تبدأ من عنوانها. فهي كرة قدم لكنها تلعب بالأيدي. يقول صديق بحت له بمفارقة التسمية. فردَّ غامزًا انحيازي الشعري. إنها قصيدة نثر تنتمي للشعر. لكنها تكتب سطورًا كالنثر!

النهر، يا صاحبي القديم

ارتباطي بنهر المدينة جعلني أصحب الزوار والأهل لرؤيته، والسير على الكورنيش. وبشهيتي السابقة أوَّلت مجراه وضفتيه، بنهر دجلة الذي يماثله في عرضه، ويشق بغداد في لهاث جريانه للقاء فراته. فسَّرتُ ارتباطي بالنهر بالحنين وتطمينات المكان أيضًا، متخفيًا في رومانسية وذاكرة شعرية. من العراق رآه أخي عبدالستار زائرًا، وابنتي هند وأولادها من كندا، وصديقي القديم باقر الذي يصر على زيارة وسط البلد والكورنيش، كلما زارني قادمًا من ولاية كنتاكي الملاصقة لتنسي. وكثيرًا ما تصحبني زوجتي وابنة اخي وأولادها. وهم جميعًا يعيدون التشبيه. إنه يحيلنا لمرأى دجلة بضفتيه، أو (صوْبَيه) كما يثنّونها في اللهجة العراقية.

عازفات وعازفون ومغنون ومغنيات شبان غالبًا، متفاوتو الموهبة والصوت يطلّون من وراء الزجاج، كأنهم يشيرون للمارة بأن يندمجوا في هذا الطقس الفريد. كثيرًا ما شعرت بالألم، وأنا أرى بعضهم يعزف أو يغني دون متلقين في وقت الظهيرة. أحس أن بضاعة الفن تعرض كسلعة مما يباع في المخازن المجاورة. كازينوهات ومطاعم وحانات تعج بالسيّاح، وتزدحم موائدها بهم، بينما يفضلون الاستماع وقوفًا، أو من سطوح البناية وطبقاتها العليا. وتتأثث تلك الزيارة للجنوب وموسيقاه الريفية بمزيد من علامات التقاليد التي ينحو الجنوبي لترسيخها، جزءًا من هوية له. والهوية هنا موضع سؤال ثقافي دائم.

يتهافت الزوار على اقتناء قبعات الكاوبوي، وأحذية جلدية طويلة، وسترات مرقّطة، والتجول بعربات تجرها الخيول الهرمة التي تجلب غالبًا من قرى الآميش الذين يعيشون حياة بدائية. لم أستطع تفهّم تلك الموسيقا الريفية التي يصدني عنها تكرار إيقاعها الممل وتماثلها الصاخب، على الرغم من تعلقي بأغاني الريف العراقي، وتفضيلها على ما ينتشر كالفيروس في الوسائط التواصلية من أغانٍ هابطة المحتوى واللحن. على الرغم من ذلك انصعت لفضولي وزرت متاحف موسيقيي المدينة؛ مثل متحف مشهوري العازفين والمغنين الريفيين، والمتحف الخاص بالمغني جوني كاش. وفي ممفيس، سأرى لونًا آخر يتسيده الجاز الزاعق، ولمشهوري عازفيه متحف خاص. بينما ستأخذني زيارة بيت إلفيس بريسلي ومتحفه إلى تنويعات موسيقا الروك، حيث وصلتْ من هناك إلى العالم.

ثياب إلفيس الشاب الوسيم وأثاث بيته، ثم طائرته وسياراته وألبومات أغانيه وقيثاراته كلها معروضة للمشاهدة. ولا بأس أن ينمو على هامشها سوق لبيع التذكارات التي يحرص الزائرون على اقتنائها، كأنما ليؤكدوا زيارتهم تلك. وليجني العارضون أرباحًا كثيرة، شأنهم في ذلك شأن كل مرفق ثقافي تحتشد في تفاصيله بضائع ومطبوعات وتذكارات سياحية عن المكان؛ لترسخ في ذاكرتي ثنائية السلعة والمعالِم.

سؤال الهوية: مفارقات التميز

تشكل الهوية وتأكيد الذات إشكالية كبرى في المزاج الأميركي. إنهم يبحثون عن التميز. لابأس، ولكن أحيانًا بنسْخ ما لدى سواهم، ولا سيما في جانب الحضارات والآثار.

تؤكد ذلك رؤية مبنى البارثنون الضخم في السنتينْيَل بارك في ناشفيل، حيث الفضاءات الخضراء والبحيرة والزوار والمتسكعون. الناس هنا يسمون المبنى (أثينا الجنوب) استعارة فنية أو علامة حضارية وفنية، لكنها تشتغل في غير مكانها. قرابة مئة وثلاثين عامًا عمر هذا المبنى المحاكي للفن اليوناني، والريليفات -النحت الناتئ- على جوانبه. إنها استعارات كولاجية تكثر في أميركا تعويضًا عن هاجس الهوية. البارثنون على قمة جبل الأكروبولس. مقر الآلهة والحكام.

فهل أرادوا صياغة أخرى لمركز الكون على هذه الأرض؟ بينما أعيش كمهاجر حنينًا عكسيًّا إلى أرض الرافدين الأولى التي تدوس الأقدام فيها على حضارات نائمة. حين تأملتُ تمثال الحرية في الجزيرة الضائعة بين نيوجيرسي ونيويورك، وقرأت بعض الشروح المرفقة بالنصب، أحسست أن ثمة اقتراضًا حضاريًّا أيضًا. الفنان الفرنسي فيردريك أوغست بارثولدي يعبر الأطلسي بفنه، ليكون التمثال علامة أخرى تعمل منذ قرابة قرن ونصف. وسيكون مناسبة لإظهار غضب الغاضبين من المدينة الصمّاء بمبانيها المتطاولة في الفضاء، وضجيجها، ومداخن مصانعها، وبهرجتها التي يلخصها الشارع الخامس، والوول ستريت، ومنهاتن، والتايم سكوير.

العبودية تذكّرك بها كل الأمكنة هنا. لا يزال عدد من الغيتوات في مناطق معينة حيث يتكدس ذوو البشرة السمراء. إنهم في كابوس طويل من عناء الحصول على حقوقهم المدنية التي يلخصونها بالمساواة. الجنوب نفسه شهد أكثر مآسي العبودية دموية ومهانة، ولا تزال المعارض تستعيد صورًا منها وتمثلاتها في الفن والأدب.

لم يكن معلموها ينالون مثل أجر زملائهم في مدارس البيض، والفصل العنصري ضدهم في المدارس الحكومية والخاصة. واستمرار ذلك حتى الستينيات… وسيتميز الأفارقة الأميركان حتى بنبرة صوتهم وتلفظهم وبعاداتهم وطرق حياتهم. سألحظ كل أحد أن الكنائس قربنا لا يؤمها إلا البيض. ثمة كنائس أخرى للديانة نفسها في أماكن خاصة باللاتين والإسبان.

في عيد الهالوين: امتلأت البيوت من الخارج -حيث لا أسيجة هنا لحجب الرؤية- بشتى تمثيلات الرعب: جماجم وعظام ويافطات بيض كالأكفان، فزاعات، ودُمى، صور الرعب التقليدية، لم تفتني ملاحظة غياب الكنيسة عن الحياة. على الرغم من الشكليات، فهناك في النسغ والمخفي تدين شبه إجباري: المخازن الكبرى لا تبيع الخمور أيام الآحاد مثلًا. سيدة سمراء تُري صديقتها صورة لصغيرها، محتضنًا سانتا كلوز -بابا نويل- أبيض البشرة، فتكلمها صديقتها بصوت منخفض قليلًا يكفي ليسمعه من يجاورها: ولماذا ليس سانتا كلوز أسود؟ لقد جاء لكنيستنا والتقطنا معه الصور.

التكلس حول الجماعة تمنح الفرد الغريب هنا أمانًا يمثله. للعرب والشرقيين مثلًا، أحياؤهم وأسواقهم. تحت سقوفها تنهل النوستالجيا المزيد من تطمينات الحنين. الأسر العراقية الكردية التي وصلت هنا بعد حرب الخليج، ومهاجرو المدن الأخرى ولا سيما الجنوبية تكدسوا في شرق المدينة. والذهاب إلى هناك يجعلني أشعر بأني ذاهب للعراق. تطمين من الحنين بنسخة غير مستنسخة! تنقلك محلاتهم في أسمائها ومحتوياتها إلى الوطن، أي شيء محليٍّ مهما صغر، سيكون فوق رفوفها، كالهامشيات التي نُسيت ربما حتى في موطنها. ويتعزز ذلك بالأدخنة المتصاعدة من المطاعم ومأكولاتها الوطنية، تجاورها محلات المكسيكيين والآسيويين المهاجرين، وكأنها جماعة أممية مصغرة تتربع في هذه المساحة… دخان تصوره مخيلتي بإيحاء الشم هذه المرة، احتراقًا لمقولات نظريةٍ شاعت عن العولمة، وكوكب العالم الصغير كقرية أو غرفة، لا اغتراب فيها أو أغراب. غرفة الكون الافتراضية تصاغرت، حتى صارت غرفة نائية، تؤثثها النوستالجيا، في عالم متعدد الغرف ومتفرِّقها.

لكن وسط ذلك كله لن تجد مكتبة عربية واحدة، أو مطبوعة عربية. وتلك قصة أخرى سيتكفلها النظر من نافذتي الجنوبية إلى الثقافة التي تسير على قدم واحدة هنا، هي البصريات. الاحتفاء بالشعر معدوم تقريبًا، وشهرة كاتبي الأغاني تطغى على أي شاعر حق. وشجعهم على الإسراف في ذلك فوز بوب ديلان بنوبل للآداب عن تطويره -أو ما خلق- من تقاليد في الأغنية الأميركية، كما تقول لجنة الجائزة، مستعيرة دون شك ما يعرف به ديلان في أميركا. وإذ تعاين ما تضخ المكتبات من جديد دائم أو يومي، لا يتعدى الروايات التي انصرفت للخيال العلمي أو الكتب المصورة، وكثيرًا ما تصدر مصحوبةً بالنسخ السمعية التي تعكس المزاج العام النافر من المعاينة الورقية.

كتب السير والشعبويات العامة هي المتسيدة، وكتب الأفضل مبيعًا تحددها الصحافة وتعرضها المكتبات بأسعار مرتفعة، وستجدها بعد أسابيع رخيصة في مكتبات الكتب المستعملة التي توفر كل شيء. في مكتبة مَككي الشهيرة التي دخلتها أول مرة مع صديقي الأقدم إقامة علي الموسوي. قاعة كبيرة تصطف على أرففها: الكتب المتنوعة، والأشرطة الفلمية، والمسلسلات المستعملة، والسيديهات، والألبومات الغنائية والموسيقية القديمة، طالب جامعي شاب مدَّ يده إليَّ، وهو يحمل نسختين مترجمتين من ملحمة جلجامش. هما في الحقيقة تلخيص سردي مبسط لوقائع الملحمة، وبعض فصولها مع مقدمة تحليلية. كيف حدس أنني من بلد جلجامش؟ لم يكن ذلك في حسابه. بل اكتشف من لون بشرتي أنني شرقي، وذلك عالم واحد بالنسبة له. ابتعت النسختين لأدع إحداهما في مكتبة أحمد عدي، حفيدي المهووس بكل ما هو عراقي.

في المدارس الثانوية يركزون على العلامات الفارقة في السرد الأميركي. يتصدر ذلك (غاتسبي العظيم) لترويج شخصيته التي تمثل البراغماتية المتحكمة في الحياة. إنه يصل إلى ما يريد ولو بأعمال غير قانونية. سررت اليوم لأن أحمد قرر أن يأخذ مسرحية (هاملت) لتكون موضوع الملخص القرائي الذي سيقدمه لأستاذ اللغة. أن تكون أو لا تكون ذاك هو السؤال. ولتتسع يداك وعقلك وقلبك للمزيد.

لا وقت للقراءة المعمقة إلا للمختصين. تقلصت الموسوعية هنا. وتحددت الاختصاصات بدقة غريبة. وما يجمع هو الكتب السطحية. فتفوق كتب الكلمات المتقاطعة والأسلحة والإعلانات والموضة ومجلاتها ما يصدر في الفنون الأخرى. لا تباع هنا مجلات الشعر العريقة مثل مجلة (شعر) الأميركية، وستهديني أعدادًا منها الصديقة الشاعرة دنيا ميخائيل التي تسطع في سماء الشعر، وتدعى لتقديم قراءات في أهم الأمكنة في الجامعات وسواها، وتنصرف لهمِّها الكتابي بدأب وصبر.

وزاد الاهتمام بها بعد عملها «سوق السبايا» الذي يعرض سرديًّا جرائم داعش في القرى اليزيدية. أتقصى أخبارًا جديدة عن أحداث الشعر وقضاياه في كل زيارة لها، ومازن يوسف زوجها المثقف الذي يبادلني دومًا بالهاتف استعادة الذكريات الثقافية وشخوصها، ووقائعها الدقيقة التي شهدها فتيًّا ببغداد، في ملتقيات الكتّاب والأدباء وكتاباتهم وأنشطتهم. وقراءاته الحميمية لكل جديد.

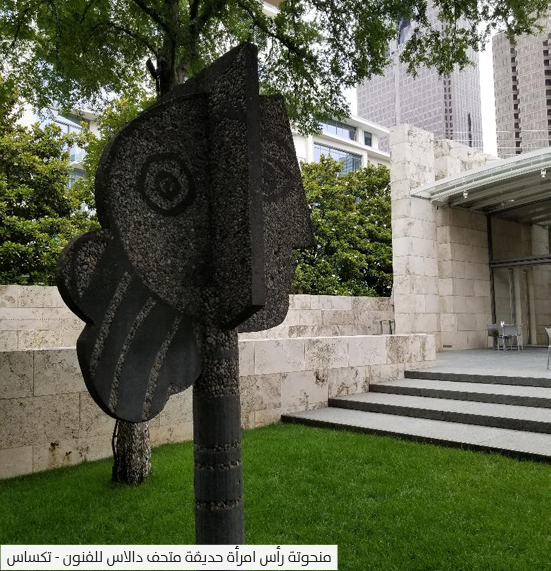

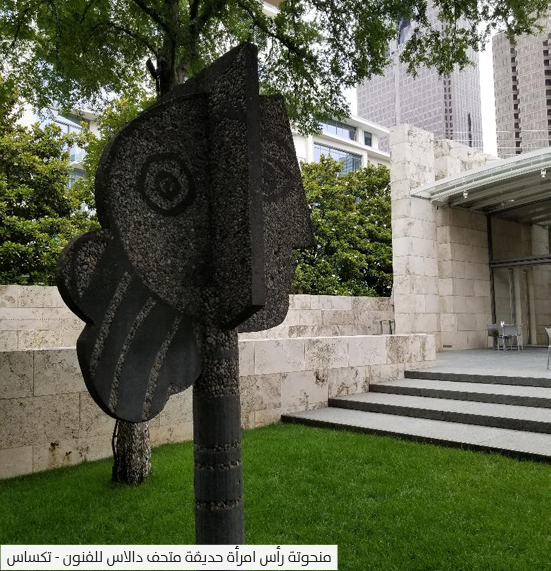

يعادل هذا الغياب ما تقدمه الثقافة البصرية التي عوضت لي أيضًا فقدان تواصلي مع المطبوعات. تكفَّل البصر بلغته التي بلا وسائط بردم الفجوة. وإن غزته الوسائط وصار رقميًّا أو عبر المواقع. قاعات العرض هنا صارت جزءًا من ملاذاتي، زياراتي ببطاقة العضوية لمركز فِرسْت للفنون البصرية الذي احتفل مؤخرًا بمرور عقدين على افتتاحه، ستكون فرصًا لمعاينة المعارض الحديثة، وكذلك الاستعادية التي ينقلونها أحيانًا عبر القارات. معرض لشخوص بيكاسو، وآخر لفان غوخ ومعاصريه، وثالث لتيرنر، وللانطباعيين، وللفن زمن الحرب العالمية، ومعارض لمصوّرين محترفين من العالم، وللفن المكسيكي، والكوبي، وللأهرام، وللسكّان الأصليين، ولنساء القبائل الأميركية الأصلية… وسواها. قاعات العرض الخاصة سمتها البيع. لكنَّ قليلًا منها يُعنى بحداثة الرسم وتياراته. ويُصدر مطبوعات دورية. يوزَّع بعضها مجانًا.

عناوين ومشاهد

– أميركا بلد الشعراء. يقول الشاعر صلاح فايق في حوار إسكندر حبش معه، مستدلًّا على ذلك بأعدادهم التي تفوق عشرات الآلاف في ولايات أميركا الخمسين. ذهب بريق الذرى التي كانت في تاريخ الشعر الأميركي. وتعددت مراكز الشعر تفكيكًا شاملًا في أزمنة الحداثة وما بعدها. اهتمام متواصل بقصيدة النثر. كثير منها يكتب بشكل مقاطع طويلة كالنثر العادي. والسطر الشعري يكاد يختفي. لكن الصورة والانزياح يظلان ملازمين لما ينشر. وتضج به المواقع الشبكية.

لكن (ظاهرة) الشعر تخضع لسطوة الميديا أيضًا؛ كالأحداث الأخرى. كنت أستمع لما ينقله التلفاز في حفل تنصيب بايدن رئيسًا مطلع عام 2021م. ستقرأ الشابة السمراء ذات الاثنين والعشرين عامًا أماندا غورمان قصيدة عنوانها «التل الذي تسلقناه». الضمير هنا للأميركان كلهم في سعيهم للاتحاد الذي ركزت عليه القصيدة.. تلتهب الأكف بالتصفيق. كلام عادي، لكنه يأخذ أثره من حادثة الهجوم على مبنى الكابيتول التي جرت قبل الحفل بأيام، والتي ضمنتها آماندا في قصيدتها. كثيرون قارنوا بين قصيدتها وما قدم في حفلات التنصيب عبر التاريخ. وأهمها قصيدة روبرت فروست في حفل تنصيب جون كينيدي. أخذت الفتاة نصيبًا كبيرًا من الشهرة. وأصدرت ديوانًا بالعنوان نفسه. وصرحت بأن توني موريسون ومايا إنجلو من مصادرها المؤثرة. من بعد سترشح قصيدة لآماندا مع بعض كلمات أغاني فرقة البيتلز، لتذهب عام 2021م في مركبة فضائية. وترجمت قصيدة التنصيب وحدها، إلى عشرات اللغات في العالم. سيجيء الإنقاذ لماء وجه الشعر الأميركي وتاريخه، حين فازت عام 2020م بنوبل الآداب الشاعرة لويز غلوك.

لكن (ظاهرة) الشعر تخضع لسطوة الميديا أيضًا؛ كالأحداث الأخرى. كنت أستمع لما ينقله التلفاز في حفل تنصيب بايدن رئيسًا مطلع عام 2021م. ستقرأ الشابة السمراء ذات الاثنين والعشرين عامًا أماندا غورمان قصيدة عنوانها «التل الذي تسلقناه». الضمير هنا للأميركان كلهم في سعيهم للاتحاد الذي ركزت عليه القصيدة.. تلتهب الأكف بالتصفيق. كلام عادي، لكنه يأخذ أثره من حادثة الهجوم على مبنى الكابيتول التي جرت قبل الحفل بأيام، والتي ضمنتها آماندا في قصيدتها. كثيرون قارنوا بين قصيدتها وما قدم في حفلات التنصيب عبر التاريخ. وأهمها قصيدة روبرت فروست في حفل تنصيب جون كينيدي. أخذت الفتاة نصيبًا كبيرًا من الشهرة. وأصدرت ديوانًا بالعنوان نفسه. وصرحت بأن توني موريسون ومايا إنجلو من مصادرها المؤثرة. من بعد سترشح قصيدة لآماندا مع بعض كلمات أغاني فرقة البيتلز، لتذهب عام 2021م في مركبة فضائية. وترجمت قصيدة التنصيب وحدها، إلى عشرات اللغات في العالم. سيجيء الإنقاذ لماء وجه الشعر الأميركي وتاريخه، حين فازت عام 2020م بنوبل الآداب الشاعرة لويز غلوك.

– أميركا سوداء: متحف الموسيقيين الأميركيين. في وسط المدينة يقع متحف الموسيقيين الأفارقة الأميركان. الباب الصغير لا يمثل سعة الداخل ورحابته وتعدد قاعاته. هكذا أيضًا دخل العازفون والمغنون السود إلى عالم الفن في أميركا. ترميز يستثير شهية التأويل. تصدح موسيقا الجاز والأغاني بلغات إفريقية قديمة. والصور تعزز في الذاكرة كارثة الفصل العنصري المهين الذي تعرضوا له.

صورة استوقفتني طويلًا: جمع منهم يرقصون ويعزفون في استراحة لمالك المزرعة وضيوفه. عبيده الذين يسحبون عناءهم النهاري وذلهم يرقصون كالطيورر الذبيحة. وأوائل أغانيهم كلها بلغات قبائلهم التي عاشت في إفريقيا، قبل استعبادهم للعمل في أراضي العالم الجديد ومزارعه. حتى مغنو الأناشيد الدينية وعازفوهم لم يجدوا عدلًا من سادتهم. لم تشفع لهم الصلوات والأغاني الممجدة للرب. ظل السيد يسوس العبد ويمتلك وجوده كله، حتى يحين الموعد الأخير بتحقيق حلم مارتن لوثر كينغ. تغافلوا هنا عن مقتله ربما لتفادي التذكير بالانشطار، وجعلوا يوم مولده عطلة وطنية، واحتفالًا يمجّد كفاحه ضد العنصرية. صوره تصطف بجانب لافتات «حياة السود مهمة» في الجامعات والأماكن العامة.

– أميركا منشطرة: خرجت المسألة إلى العلن، بعد أن كنا لا نكاد نلحظها إلا عبر إشارات وتلميحات. يختلفون حول ملكية السلاح وحق حمله. يقول لي رونالد الذي عرفته سنوات هجرتي الأولى: إن ذلك يحمينا ويؤمن حياتنا. ذاك هو المتدين المبشر بالتسامح. وماذا عن الجرائم التي تفوق التصور؟ كنت أكتب عند انتصاف الليل، وسمعت صوت الطلقات، كأنها تتفجر خلف نافذتي. وإذ أخرج مستطلعًا أصدم برؤية جثة شاب لا يتعدى السابعة عشرة ممددًا. سيتبين أنه اختلف مع بائع مخدرات. هرب، فتبعه البائع بسيارته، وأرداه قتيلًا، ثم ادعى، كما جاء في الصحف المحلية، بذريعة الدفاع عن النفس. كلما خرجت من سكني أرى مكان جثته، وأسترجع دوي الرصاصات، وصورة الجسد المسجى كنائم. وأفكر بمحل بيع السلاح القريب الذي لا يتطلب شراء السلاح منه شيئًا، أكثر من بطاقتك ونقودك. أخذ الخلاف سمتًا سياسيًّا، واصطف الأميركيون خلف الشعارات والأفكار، ليتخذوا موقفًا من ذلك الخطر القائم.

وهم مختلفون حول الكورونا. تحول فاوتشي كبير مستشاري الأوبئة والمتمسك بالتطعيم، وارتداء الماسك، والتباعد، إلى شخصية يتداولونها في نكاتهم. المتشددون خاصة من رافضي الإجراءات بحجة الحرية الشخصية والخصوصية. الرسام الكاريكاتيري لجريدة حيّنا الأسبوعية، رسم في عيد الهلاوين رسمًا يظهر فيه فاوتشي، وهو يقدم الحلوى المعتادة بالمناسبة من داخل البيت، من دون أن يظهر، وبوساطة رافعة تجتاز الجدار الخارجي، لتصل إلى القادمين لبيته؛ كما وضع لافتة على الباب تقول: للمطعَّمين بالفاكسين فقط!

انقسم الأميركيون علنًا حول الفيروس ومقاومته. وأسبغوا عليه ظلًّا أو لونًا سياسيًّا. لا تضع الكمامة؟ إذن أنت جمهوري، ترى أن الفيروس مؤامرة مفتعلة. وخبر زائف! أما الموت (تعدى عدد الموتى الثماني مئة ألف)، والإصابات من حولك (بلغت قبل أيام أكثر من مليون إصابة)، فهي مصادفات وأمراض عابرة كالإنفلونزا!

– أميركا ورقية: على الرغم من أنها مصدر الانبعاث التقني والرقميات الحديثة، فلا تزال أميركا تتعامل بالورق؛ لتدفع فاتورة الكهرباء. يصلني بالبريد مغلف ممتلئ بالدعايات والشروح والتفاصيل مع القائمة. وأدهشني شاب في عيادة طبيب، قدمتْ له موظفة الاستقبال رزمة ورق ليملأها، قبل أن يحين دوره. تصفحها بضجر وتعب. ثم ردّها للموظفة قائلًا: لو كان بإمكاني أن أملأ كل هذه الأوراق ما جئت للعيادة!

أرسلت شركة الاتصالات قائمة بخمسة دولارات، تمثل فرقًا لم يضف للشهر السابق. لكن المغلف يحتوي قرابة خمس أوراق، إعلانات وعروض. بعضها ملون ومصور. لا أشك أن ثمن الطابع البريدي والمغلف وحدهما، يفوقان المبلغ الذي طالبوني به.

ألف القيمومة

تبدأ أميركا بألف. ذاك الذي يعده ابن عربي (قيّوم الحروف) في كتاب له بعنوان كتاب الألف. تذكرت ذلك في مقايسة غريبة عنّت لي. بحسب ابن عربي، فإن كل شيء في الحروف متعلق بالألف، ولا يتعلق هو بأحد. فاكتسب صفة الأحَدية. ألف أميركا يعمل كإشارة لتفوّقٍ مضمر: كل شيء يتعلق بها، ولا تتعلق هي بشيء. وجود طارد لسواه. هذا يفسّر جزءًا من معضلة الهوية أيضًا. علينا مثلًا أن نتعلق بها. (أمة) تتفوق وتزهو.

سترى حضارتك، من خلال ما اختزنوه منها. لا يهم في هذا التعلق من أين جاءت القيمومة الممثلة بألفها. فكرت في ذلك، وأنا أتأمل تمثالًا لملك لغش غوديا الجالس، وابنه أور- نينغرسو في متحف المتروبوليتان في نيويورك. نظرت كأني أخاطبه: ماذا تفعل أيها الأمير السومري هنا؟ وأية ريح حملتك؟ مفارقة ألف أميركا القيّوم في حروفنا العربية، ستخذله تصنيفات رامبو = أسود عنده. لن يرضي هذا كثيرين. أن تبدأ أبجديتهم بذلك. A للحروف. ف. ظلت أميركا أرض الإشارات: من جهتين؛ حداثة تاريخها وسكناها، وهذا التنوع البشري والأعراق والأديان والألوان والثقافات فيها. فهي بلد مهاجرين: بنوه وسكنوه. محفل إشاري تتيه فيه الخطى والثقافات، وتتعايش وتتصادم… لكنها تجد على هذه الأرض ملاذًا، وترى نفسها نبتًا في تربته، لا يكفُّ عن الإشارة بشتى السبل، إلى منبته الأول.

حاتم الصكر - ناقد عراقي | نوفمبر 1, 2021 | يوميات

نيسان شهر الزوال

نيسان 2011م كان من أقسى الشهور عليَّ، ليس تماهيًا مع قصيدة إليوت، فعنده يُخرج نيسان الليلك من الأرض، ويمزج الرغبة بالذكرى، لكنّ نيساني اقترن بإخراجي من أرضي حيث أحيا وأتكلم، ومزج الحنين بالغربة في هجرة لم تكن في برنامج حياتي المكرّسة للتدريس والكتابة لأكثر من خمسة عقود، طفت فيها مدنًا وأمكنة، وعانيت ابتعادات لم تأخذ خطاي بعيدًا. وجدتني فجأة مزروعًا في أرض أخرى كبيرًا، لا يمكن أن تتواءم روحه مع تربتها، كما يحصل للنبات في الطبيعة. سيلازمني ما حذّر منه تودوروف وهو يرصد وجوده الفرنسي من أن المُهاجر يهدده الشعور بفقد ثقافته ما يجعله يخشى أن يصاب عالمه بالإفقار أو الزوال.

حطّت بي الطائرة في الثالث عشر من نيسان في مطار جون أف كندي بنيويورك. تلك هي البوابة الأميركية التي دخلتُ منها، كأنما لأتأمل ما يزعمه سكانها من أنها سُرَّة العالم ومركزه، أو قلب أميركا كما قال مواطنها والت ويتمان في قصيدة له قبل هجائه المدينة. لم تغب عن ذاكرتي ولقائي بها تلك القصائد والكتابات التي تعرّي جسد المدينة، وترفض حديدها وعمائرها وضجيجها، منذ أن صُدم أمين الريحاني بمرآها في هجرة مبكرة فقال «كأن مداخنها أفواه براكين هائلة، تنذر بقدوم انفجار عظيم». ووصف شجرها بأنه جماد هائل، وصولًا إلى أدونيس الذي اعترف بجمالها، ثم استدرك بأنها ذات وجهين: الجنة والجحيم؛ فهي عنده رمز تقدم العالم الحديث، ورمز الطغيان كذلك. أو هي الدولار والكنيسة مقارنًا بعداء واضح بين والت ويتمان-الورقة العشب، ووول ستريت- الورقة الدولار.

غالبًا أُعد رؤى الشعراء عن المدن انعكاسًا نمطيًّا لنفسياتهم وأمزجتهم، وبالمحمول الفكري أو الأيديولوجي أحيانًا- قصائد البياتي وسعدي وأحمد مرسي وسواهم من العرب والأجانب كرامبو ولوركا وسنغور مثلًا. هكذا وضعتُ لمعاينة المدينة هامشًا من تعديل الحكم عليها. بل هي أميركا إذن: القارة والعالم الجديد، البحر والنهر والصحراء، العمائر المتطاولة والمهمشون المشردون في ظلال جدرانها. تلك المدينة العجائبية، سأنزل فضاءها في توقفات تقتضيها الأسفار. لكنني سأدخلها بعد عقد من إقامتي، وأكتشف فيها تناقضات الصورة المتخيلة والنص المكاني، وبذاكرة تشتغل بحدة، تحايلًا على الحنين وتقويم الآلام التي عشتها.

علاقة بصرية

لاحظتُ بعد أن انتهت فقرات الاستقبال والتعارف أن علاقتي بالمكان الأميركي- والناس فيه بالضرورة- ظلت علاقة بصَرية متخيلة. ظهرت شاشة أشبه بالنافذة تفسح لي لأطل على مَرَاءٍ متعددة. بل هي نافذة. نافذة متنقلة تصحبني في الشارع، والأسواق، والمطارات والمكتبات. إطلالة من السيارة لرصد الوجوه المتماهية مع ما تسمع من تسجيلات داخلها. نوافذ مغلقة في المساكن والبيوت. الستائر مسدله دومًا. إنها (الخصوصية). يجيب العارفون من المهاجرين واللاجئين قبلنا. وسيتكرر الجواب في مناسبات عدة. لا أحد يطل من هذه البيوت البالغة الفخامة في منطقة بلميد مثلًا حيث الأثرياء في قصور حُلمية وحدائق شاسعة، أو فرانكلين حيث المشهورون ومربو الخيول والأثرياء. ولا أسيجة للبيوت المفتوحة حدائقها على بعضها. أين الخصوصية؟ الجواب يصلني ضمنًا. لا شيء ليخفى. الساكنون كأنهم تركوها في فراغها الآهل بالنسيان والتباهي. ربما ثمة عجوز أو اثنان في هذه القلاع. تفرق الأولاد القليلون، أو غابوا للعمل والعيش بعيدًا.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

لا غرابة لهذا الطقس في الغرب كله. كولن ولسون ينهي مذكراته «حلم غاية ما» بالقول إنه استراح الآن، وسيقوم بتمشية كلبه. مكافأة كما يبدو عن صبره على حياته وصبرنا على سيرته المطولة التي أهدتني ترجمتها العربية الجميلةَ القاصةُ الصديقة لطفية الدليمي بعمّان في طريق زيارة العراق. فأضفتُ صبرَها إلى صبر الكاتب والقارئ.. لكن الغريب هنا كثرة الكلاب بشكل لافت حتى في البيوت المتواضعة، أو سكن المقيمين الشبان من الجيران. أرثي كل يوم لجاكلين وجان الشابين الطيبين اللذين يعيشان في شقة مقابلة، ويخرجان مسرعين في طقس سيئ لتمشية كلبيهما، هي بامتلائها المفرط، وهو بنقص خلْقي في يديه، يجرّان بصعوبة كلبين صلبين عصيَّين على التهجين وكثيرَيِ النباح في الشارع.. لكن ذلك لا يفقدهما التدليل المفرط من الشابين والمحبة الواضحة لهما كطفلين. تلك من رواسب التميز كما دونتها في أوراقي، حتى لو كان الشخص شحاذًا أو مهمشًا، فقد رأيت عند مفارق الطرق وعلامات المرور من يربط كلبه بجانبه خلال وقوفه.

مثلث المصاير

أصبحتُ كائنًا تذكاريًّا تزيد من عزلتي البطالة التي وجدتُ نفسي فيها منذ وصولي قبل عقد، حواجز العمر والاختصاص لم تتح لي العمل. واسترجعت المتنبي: أتى الزمانَ بنوه في شبيبته/ فسرَّهمْ، وجئناهُ على الهرمِ. تضخم رويدًا حاجز الثقافة الذي لا يتيح العيش كطفيلي على العلاقة بالآخرين الذين لا يبادرون في العادة لغريب منزوٍ، يعيش في جنوبٍ آواه، كأنما ليرمم غربته بشيء من تطمينات الحنين. ويستعيد جنوبيته التي تلتمع كطيف بعيد غارق في ضباب النسيان. ويسترجع لوركا الذي رثى حال الغريب في هذه المدن لا سيما حين يكون جنوبيًّا.

لكن الجنوب هنا يقدم تعلاتٍ فائقة. حين أقف عند ساحل المسيسيبي، سأستذكر لانكستون هيوز حتمًا وقصيدته «الزنجي يتحدث عن الأنهار». وعن روحه التي نمت عميقًا كالأنهار التي وجد في سلامها ما يزيل كابوس العبودية عنه كشاعر من الأميركان الأفارقة. رماد جسده مدفون في هارلم بنيويورك. أحسست هناك أن قصيدته القصيرة التي كتبها يافعًا تلاحق بقاياه أيضًا. وقد تمثَّلها واضع تصميم الأنهار على أرضية ضريحه الذي يخفي ذلك الرماد.. وسيظل لروحه ما تنبأ به. فها هي قصيدته تخلد في الذاكرة الإنسانية. هنا في ناشفيل سأقرأ نصَّها على جانب من نُصب للأنهار، وضعتْه بلدية المدينة في متنزه قريب من مبنى الكابتول الضخم في الولاية. الأميركيون يتواطؤون على مفضلاتهم من الأدبيات.

حين أنهت لوري معلمة الإنجليزية المتطوعة مهمتها أهدتني أعمال روبرت فروست الشعرية الكاملة. وهو موجود في الأدبيات كلها بمناسبة ودونها. حتى أشك أن بعضهم لا يفهم ما كتب. لكن مأساة حياته المشهورة بموت أربعة من أولاده تجعله يأخذ هذا المكان في الذاكرة. وسأرى أنهم يقربون البعيدين أيضًا، فللرسامة المكسيكية فريدا كاهلو مكانة كبيرة في المدرسة والكتابة والعرض، ويضعها المهاجرون المكسيكيون عندنا مثلًا على جدارية نادٍ يلتقون فيه. وصنعت هوليود فلمًا باسمها قبل أعوام أدت دورها فيه سلمى حايك… حين شاهدتُ معرضًا استعاديًّا لها في ناشفيل، ومعها رسوم لزوجها دييجو ريفيرا تيقنت من فرادتها، وفهمتُ تركيزها على بورترياتها الشخصية، والغرابة في أوضاعها أو من ترسمهم، لكونها واجهت خيبات عدة وأدواء. إلا أن الأميركان يذكرونها بكونها الفتاة المعاقة التي ترسم من سريرها بلا كلل، وتعرض نفسها في الرسوم.

صور نمطية يراد لها أن تلخص الأشياء والبشر بما يناسب الحياة اليومية وتسطيح الفكر. وهكذا على المسيسيبي رأيت موجة تهدر وكأن زبَدَها يطمر أمنية هيوز وروحه في أعماقه. وغير بعيد تصخب المكبرات بضجيج البلوز والجاز والروك ونكات السكارى، في قاع مدينة ممفيس. كانت شرفة غرفة فندق لورين- الذي صار متحفًا وطنيًّا- حيث اخترقت الرصاصة جسد مارتن لوثر كينغ جونْيَر تهبني إشارة بصرية، عن ليل العذاب الذي عاشه الملوَّنون، وتروي نهاية لمسيرته تطايرت مع مِزَقه أشلاء صيحته «أنا عندي حلم». إحساس بلا عدالة الحياة نقلتني لتذكّر الغرفة التي مات فيها محمود درويش في مستشفى ميمورال هيرمان بهيوستن- ولاية تكساس- حيث صحبني الصديقان رعد وراضي السيفي لرؤيتها من الخارج. السرطان الفتاك طاف به في رحلة كوزموبوليتية: الجسد الفلسطيني الذي وصل بالطائرة من عمّان، جرّاحُه طبيب عراقي هاجر ربما ليجد حلمًا أو ليبرأ من الحنين، في مستشفى جنوبي أميركي قصيّ، بمدينة تعج بالرأسماليين وأثرياء النفط.. وبالمهمشين حتمًا.

مثلث المصائر: رماد هيوز وروحه التي أراد لها أن تنمو عميقًا كالأنهار، والرصاصة التي قتلت مارتن لوثر كنغ من سلاحِ واحدٍ «من أشقائنا البيض المرضى» كما يسمي العنصريين منهم، وروح درويش التي فرت من جسده إلى وطنه، ليلاحقها ميتًا ويدفن في رام الله، مطلًّا على البحر والقدس حيث «على الأرض ما يستحق الحياة».. تتراكم تداعيات تنسجها الذاكرة والمخيلة والبصر في محفل بصري واحد.

للمفارقة بعدها الأسطوري

رأيتُ حديقة لبيع الشتلات والنباتات في سوق الفلاحين بناشفيل أهاجت الحنين المفرط. هتف أحفادي زيد وريمة وأحمد المزروعون هنا صغارًا بدرامية فقد والدهم غدرًا في العراق: تلك بابل هنا وحدائقها. إنها الجنائن معلقة، ولكن على يافطة. اسمها على اللافتة «حدائق بابل». كيف هاجرتْ لتحط مثلي في المكان الغريب؟ وتصلبها لافتة في جنوب لا يجري فيه فرات ولا لجلمامش فيه عودة أبدية؟ ربما نباتاتها وشتلاتها هذه تناسخت مع الشجر البابلي القديم، وانزرعت هنا بتهجين يماثل ما جرى لي تمامًا.. أيُّ حنين هذا أو تطمين بوجود أشقاء في ريح هذا الفضاء السموم اللافحة!

العميان والفيل: جسد أميركا الزئبقي: في السادس عشر من الشهر السادس عام 2016م مُنحتُ الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة الدائمة واجتياز امتحان المواطنة بفروعه الثلاثة: اللغة كلامًا وكتابة، والأهم هو اختبار الثقافة الأميركية، وهي شاقة لأنها تدقق في معلومات وسنوات وحروب (ما أكثر ما خاضت أميركا مع نفسها والآخرين من حروب). معلومات يجهلها حتى بعض الأميركان. تتساءل الكاتبة والأكاديمية آذر نفيسي الأميركية من أصل إيراني، بعد حصولها على الجنسية الأميركية، عن معنى أن يكون المرء أميركيًّا. لقد استنتجت أن اختيار جنسية جديدة أشبه باختيار شريك. إنه اختيار يقودك نحو الأسوأ ونحو الأحسن.. كما تقول.

على رغم أني ظلت لي جنسيتي العراقية وجوازي كذلك. لكن الجواز الجديد أزال كثيرًا من عقبات الدخول الحر لبعض البلدان التي حرمني بعضها من الدخول مرات على رغم أني كنت مدعوًّا بشكل رسمي لحضور ندوات وفعاليات ثقافية.. وفهمت لماذا يكتبون في ورقة منفصلة مع جواز السفر لقد أصبح العالم لك الآن!

تختلط المفارقات في المشهد الأميركي وتتنوع. السياسة تقسم الناس حتى في ذروة فتك الوباء. ويعبر الأميركي المحيط ليوصل الديمقراطية، ولكن كثيرين لا يعبرون الشارع ليسهموا في الانتخابات! ويلعب كرة القدم الأميركية بحماسة تجعلها في المباريات تقفل الشوارع، وتكتظ بالناس الذين يشاهدونها على الشاشات وفي المطاعم والمقاهي. ولكنها لا يمكن أن تُلعب بالقدم.. كما ينفردون بمفارقات أخرى تقتضي الدراسة: فالسيارة يضعون لوحتها الرقمية في الخلف فقط.. ويكتبون التاريخ مبتدئين بالشهر فاليوم ثم السنة، وقد شهدت مآزق كثيرة لمهاجرين وزوار لم يعتادوا على ذلك، وهم يقيسون المسافات بالميل ويزِنون الأشياء بالباوند، ويقيسون درجات الحرارة بالفهرنهايت، والمسافة بالميل.

أما أغرب المفارقات التي تدل على براغماتية الفرد والمجتمع والسياسة فهي في مخازن الدواء الكبرى التي تتقدمها البضائع والمشروبات المطلوبة دائمًا، فيما يقبع في آخر المبنى القسم الصيدلي الذي على المريض أن يصله لأخذ دوائه. وأشدها غرابة وجدته وأنا أسير في شارع هوليوود بلوس أنجلس. ممر المشهورين كما يسمى. أيقونة هوليوود بحروفها الكبيرة فوق تلة. بينما تدوس أقدام المارة أسماء مشهوري الفنانين والكتاب، فيما تعلق عاليًا صور المطلوبين أو الحيوانات الأليفة المفقودة. محمد علي وحده نجا من المهانة الأرضية. أنقذه اسمه في الحقيقة، وبطلبه الشخصي وُضِعَت نجمته التي فيها اسمه على جدار جانبي في مدخل مسرح دولبي الشهير. ليس من السهل رؤيته وسط زحام الأسماء ونجومها، لكن دليلًا جزائريًّا كريمًا تطوع بأن قادنا إلى نجمة سي محمد كما سمّاه.

مفارقات صغيرة تدل على رغبة في التفرد وإكساب المجتمع خصوصية، هي جزء من هوية ضائعة. تفسر تأخيرهم موعد الاحتفال بعيد العمال العالمي أو يوم المرأة ويوم الأب وعيد الشكر وغيرها، عن توقيتاتها العالمية.

في مدينتي شوارع ومعالم أطلق عليها تسميات تذكّر بمناضلي الحقوق المدنية مثل مارتن لوثر كنغ، وروزا لي بارك. لكن الذاكرة لا تنسى ما كان يحصل حتى الستينيات للسود في مدارسهم المعزولة وأمكنتهم في الحافلات والجامعات والعمل. التقدميون لا يتوانون، في السينما والبصريات الأخرى، من التذكير بذلك، كيلا يكون لهذه الفواجع مكان في المجتمع البشري. لكن المساواة تظهر جليًّا في البؤس. فالمهمشون والمشردون من العرقين الأبيض والأسود. وهم في غاية التهذيب. لا يتقدمون للاستجداء، بل يكتفون بالوقوف في المنعطفات، حاملين لافتات صغيرة تعرّف بهم أو تحتوي ما يعلن عن حاجتهم. مِشْلين الصَّبية النحيفة كعجوز بقوس ظهرها، لا تريد أن تُحسب متشردة. تقيم على الرصيف معرضًا للوحاتها الصغيرة زيتية أو بالقلم. تقول كلما توقفت عندها في طريقي للتبضع من المخزن القريب إنها تعكس معاناتها في اللوحات المعتمة، أما الألوان والطبيعة والتهاويل الأخرى فتصنعها للآخرين. في معارض الغاليريهات أجد الانشطار من جديد، فهنا ترى أحدث موجات الرسم، كالأنستاليشن- التركيبي، والمفاهيمي وسواهما.. لكنها تعاني قلة الزوار ومحدودية الانتشار.

الشاعر سركون بولص في نصه «حانة الكلب في شارع الملوك» في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا. يرى ذلك الاسم تلخيصًا لحضارة أميركا: كصراع بين الملوكية والكلبية. فكأنها نصان بكاتبين. وثمة أسماء أخرى: سوق جمهورية كاليفورنيا العظمى، وبيرة عضة الكلب، وبوفية البيضة الأخرى المكسورة، ووادي الموت الذي مرت السيارة بجانبه في الطريق من لوس أنجلس بكاليفورنيا إلى لاس فيجاس بنيفادا. فدهشت من التسمية. لكن القفر الموحش والصخر، والخلاء المخيف، والمنخفض الهائل، ودرجات الحرارة المرتفعة، بررت التسمية. لكن الأغرب أن يسمى باسمه متنزه كبير بالغ الشهرة.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

لسان حال المهاجر وسؤاله الأزلي كلغز أبي الهول الذي يمتحن الداخلين، فتكلفهم أخطاؤهم حياتَهم كلها، يلخّصه سركون بولص الأطول إقامة، والمبصر بعيني قصيدته: «أينها؟ أين أميركا التي عبرتُ البحر/ لآتيها، أنا الحالم؟ / هل ستبقى أميركا ويتمان/ حبرًا على ورق؟».

لكن من نقلتْهُ ريحٌ هائجة إلى هذه الأرض، سيتملى ثلجها وكآبة الخريف ورطوبة الصيف وهجير صحاراها، حلمَ طويلًا، وشكَّلَ (أميركاه) من تفوهات وقراءات وانطباعات غائمة، ومن قهر سلطوي ومجتمعي لازمه في وطنه. إنه لم يجد هنا ما يحلم به. تقهقر حلمه. فصار عليه أن يجري ولا ينظر وراءه. كأنه المقيّد في كهف أفلاطون: لا يرى سوى ظلال الأشياء.. ولكن عبْر نار الغربة الملتهبة. تلك حكمة المكان، ونداءات الزمن في هذا الفضاء الذي لم تخترقْه بما يكفي لسبره: وسائل وسبل باءتْ بالخسران: من حطام سفن كولومبس ومِزَق أشرعتها، حتى مناجيات جبران خليل جبران، وهيجانات عاطفته الدامعة.

ناشفيل – تنسي – سبتمبر – أيلول 2021م.

حاتم الصكر - ناقد عراقي | مارس 1, 2018 | دراسات

كتاب الناقد بنعيسى بوحمالة «أيتام سومر- في شعرية حسب الشيخ جعفر» بجزأيه الضخمين، يزيل الفوارق المتوهمة بين نص المشرق ونقد المغرب أولًا، وينبه ثانيًا إلى شعرية حسب الشيخ جعفر الذي يعد من أبرز شعراء الستينيات العراقية والعربية، والصامت الكبير في الفضاء التداولي.. صمتًا اختاره للعزلة والتأمل، باستثناء غزارة إصداراته الشعرية، وترجماته عن الروسية التي عرَّفنا من خلالها بأشهر الشعراء الروس، وأكثرهم تأثيرًا في الحركة الشعرية في العالم: مايكوفسكي ويسينين وأخماتوفا وسواهم.

يستند بوحمالة في وصف جيل حسب الشيخ جعفر بأيتام سومر، إلى كونهم قتلوا بالمعنى الرمزي الأب الشعري المجدد، وهو السياب، عبر القطيعة مع نصوصه، وبالضرورة جيل الرواد الذي يتزعمه. لقد انتهت مهمة التجديد. وشعر الستينيون باليتم وهم يشيعون تجارب الرواد الوزنية الحرة؛ لينطلقوا بالقصيدة صوب خطوة أبعد: التمرد والمغامرة الشكلية والتثاقف الحر مع تجارب متنوعة من ثقافات العالم. مؤقتًا كان لهم الصوت الصارخ في الفضاء الشعري حتى ينقسموا لاحقًا بين شعراء قصيدة نثر مبكرة ومؤسِّسة، وشعراء وزن أكثر حرية من سابقيهم موضوعًا وشكلًا.

يترتب على هذا اليتم تبدل المؤثرات ومصادر الشعرية. بالنسبة لزملاء حسب كانت المؤثرات امتدادًا للرواد، ولكن عبر نصوص متمردة لم يسمح الرباط الأيديولوجي والزمن العراقي في الأربعينيات بتلقفها. كان شعراء الحرية هم نماذج الرواد. وباستثناء انكباب السياب على نصوص ستويل وإليوت وبعض الرومانسيين لا يمكن تسمية مصدر من خارج الدعوة للحرية والنضال ضد الاستعمار وحريات الشعوب. لكن حسب الشيخ من بين زملائه الستينيين توافرت له فرصة الدراسة الأكاديمية للشعر والأدب في موسكو. وهناك انشق عن زملائه على مستوى المؤثر واستيعابه، مع رافد موضوعي شهي سينهل منه كثيرًا، هو موضوع الغربة والشعور بالاقتلاع فتيًّا بعيدًا من عالمه الأول. في واحد من هوامش حسب الكثيرة التي يختم بها ديوانه «الطائر الخشبي» يكشف عن ثيمة فاعلة في شعره؛ هي الحنين العذب والمعذب لموطن طفولته وصباه في الريف العراقي. يُتم آخر يؤهل حسب ليكون نموذجًا لأيتام جيله بجدارة. يقول عن شخصية المرثي في قصيدته «مرثية كُتبت في مقهى»: إنه «فلاح من قرانا الجنوبية» وإن (تشبثه بالذاكرة هنا محاولة إمساك بالوجه الطفولي الذي كانه). حسب والفلاح المرثي أصبحا واحدًا كلاهما له طفولة يحنُّ إليها بعد فقدها.

نصيف الناصري

الهزيمة واللاجدوى

الفقد والحزن الملازمان له يأتيان- وفق قراءة بوحمالة البصيرة لشعرية حسب- من كونه وجيله استبدلوا بالأسطورة التموزية التي تشير للانبعاث بعد الموت كما أشاعها السياب في الثقافة الشعرية، أسطورة أخرى هي الأورفية – نسبة لأورفيوس في الأسطورة الإغريقية- حيث يعود أورفيوس من جحيم العالم السفلي بحبيبته الميتة يوريديس، لكنه ينظر إليها قبل خروجه، خلافًا لشرط الآلهة؛ فتختفي عائدة إلى عالم الموتى؛ فيتملكه الحزن ويحس بالخذلان، ويتحول غناؤه وعزفه الساحران نشيجًا دائما وأسفًا.. وتلك خلاصة رؤيا حسب والستينيين: فرمزهم الأورفي لا يعود منتصرًا كتموز بل مهزومًا. وفي حالة حسب الشعرية تتعمق الهزيمة واللاجدوى والاستحالة، فيتيقن استنادًا لقراءة بوحمالة بأنه «لا مصير لقصيدته إلا في متاهات الفقد والغياب والاستحالة».

لقد مضى كل شيء. وهو يبحث عن قلبه الدفين «في المرايا/ في الزوايا/ في البقايا و: في المنافي والفيافي والقوافي الصدئة» لكن الروح همدت في القفص وغطتها العناكب. هكذا يرثي حسب الشيخ جعفر -عبر تأبين صلاح عبدالصبور- حياته هو، ويراها ملخصة في استحالة القبض على الخلود أو الإمساك -بعبارته التوضيحية في الهامش- بالجمال الهارب. وكذلك تلك السيدة السومرية التي تتمنع على الظهور والتجلي رغم أنه ينتظرها «عاريًا كالروح» في صقيع المدن بعيدًا من عشه الأول.

ولكنه يتوهم حضورها كلما سمع إيقاع خطى أو صوتًا:

كلَّ مساء كنت أصيخ السمع وأفتح بابي

لكني لا أسمع غير طيور البحر وخفق الأجنحة البيضاء:

وداعًا

لن تدركني

في الفجر أعود دخانًا أبيض

تلك السيدة امرأة تسكن في جوف الصدف وفي محارة، ثم يبتلعها الجحيم كحبيبة أورفيوس أو طائرة الطفولة التي ينقطع خيطها، مموهة عبر الاستبدال الخيالي بعربات الأساطير والألواح السومرية:

أبحث عن وجه التي أحبها، أتبع كل عربة

تجرها الوعول أو تطير فوق المدن

أسأل كل عابر، أقطع خيط الزمن

لمحت من أثوابها شيئًا بأيدي حرس يلتهمون الطين

وها أنا أهبط في قرارة الظلماء

وفي يديّ كسرة خبز من حقول الريح

أما المرأة التي يقابلها عابرًا في مخزن، فلا تفارق ذاكرته، ويتخيل لها وجهًا سومريًّا في قصيدته «آخر مجانين ليلى»:

اشهدوا

إني آخر المتيمين بليلى الإذاعية، إني قيسها الملوح الأخير، تدنو

خطوة تنكشف الروح لديها مدنًا مهجورة تحفر في عينيّ وجهًا سومريًّا،

مرة واحدة في القرن تعطي من يديها ألقًا

يوقد مني حطبًا هشًّا، وكل ليلة تدركني…

لقد سكنته الأسطورة والبحث عن شيء مهشم لا يعود لشكله أو هيئته كالفخار المتكسر والزجاج المهشم. وهو يطور الأسطورة لتعبر عن حزن لازمَه منذ بواكير شعره. فاليتم الذي نقرأ صوره واستعاراته في شعره، مجسد في ديوانه الأول «نخلة الله» وهي باصطلاح الجنوبيين وثقافتهم تلك النخلة التي لا يُعرف زارعها أو مالكها كأنها نبتت من نواة ملقاة مصادفةً في مكان ما، فتبقى متاحة للجميع ولا يرعاها أحد.

يا نخلة الله الوحيدة في الرياح

في كل ليل تملئين عليَّ غربتي الطويلة بالنواح

فأهبّ.. جئتكِ.. غير أني لا أضم يدي

إلا على الظل الطويل، ولا أمسّ سوى التراب

ولإيمانه بأن البحث لا يحدُّه زمن؛ فقد لجأ للقصيدة المدورة التي لا تنتهي أسطرها كجمل منفصلة، بل تمتد لاهثة كأنفاسه، وهو يجري عائدًا في رحلة عكسية، يبحث في تاريخ لا يمكن أن يتعين أو يتجسد ثانية، ويتركه كما وصف ذات مرة:

دخّن ودخّن ليس غير الدخان

واسأل بقايا الكأس في كل حان:

كيف مضى الماضي وفات الأوان؟

لقد أتاح له العيش عبر الأزمنة والدوران في الأمكنة المنقرضة أن يقابل أسلافه. ففي قصائد هايكو قصيرة يتحدث عن حواراته معهم، وفي قصائد أخرى يستحضر الأسلاف الروحيين عبر عزلته التي وصفها في عمل أخير بالعزلة الطيبة، فيخاطب أبا حيان التوحيدي قائلًا في رباعيات العزلة:

لا (مؤانس) غير الجريدة والشاشة الراطنة..

خفّ عندي المتاع..

فإذا آذن الطقس بالبردِ

أوقدتُ أوراقي الراكنة!

ملء أدراجها (حكمة) لا تُباع

بنعيسى بوحمالة

ذاكرة ومخيلة

إن الفرادة في وجود حسب داخل تجربة ما عرف بالشعر الحر تأتي من تعالق تلك المؤثرات التي تعمل في نصه: ذاكرةً ومخيلةً تعملان بحرية يقول عنها في لقاء معه – أجراه الشاعر نصيف الناصري في الفينيق 1997م- ( في القصيدة الواحدة كنت أنتقل بحرية بين بغداد وسومر وموسكو والعمارة، بين الأزمنة الغابرة والوقت الراهن مرورًا بالأزمنة العديدة الأخرى). وهذا يفسر أمرين في شعر حسب:

تمازج الثقافات من دون عقدة أو شعور بالنقص أو الخوف.

والإفادة من ذلك في الاتجاه إلى التدوير الذي عرف به في تجارب شعرية متعددة له، فالتدوير الشعري قائم كلعبة فنية على ما سماه حسب «القبض على الزمان والمكان وتهشيمهما أو المزج بينهما». ليكون حاضرًا من بعد في العديد من الأزمنة والأمكنة المختلفة. وذلك سيفتح أمام الشاعر طرقًا مبتكرة أغنت القصيدة الجديدة من جهة وميزت الشاعر بخطاب فلسفي يبحث في جوهر التدوير من جوانبه الرؤيوية والحضور المتعدد في اللحظة نفسها، وهو ما تعارض مع الاندفاع الغنائي والجيشان أو الهيجان اللغوي والصوري في شعره.

الحكي أو نظم الحكاية سيستولي على أبعاد تجربة حسب لاحقًا وستكون تجاربه مقتصرة على هذا النوع من السرد الذي لم تقابله ذائقة النقد والقراءة بدلالاته الدفينة، بل بظاهره الدال على هيمنة النظم والعودة إلى لغة غريبة سكنت مفرداتها القاموس منذ زمن وبشكل فني متزمت تتكرر فيه القوافي مما ذكرني شخصيًّا بتجربة المعري في لزومياته. لا أدري مقدار الصواب في استنتاجي هذا.. استنتاج يستند إلى تشابه الموقف من الحياة والعزلة الاختيارية، ويعضّد ذلك تبدل المراجع المهيمنة في شعر حسب على الدوام، ولكن تجربة الحكاية المنظومة امتدت في شعر حسب لفترة أطول مما يمكن لتجربة أو أفق تجريبي أو مرحلة في الكتابة وصار السؤال واردًا حول جدوى تكرار النظم الحكائي بهذه الطريقة، وهو ما لم نسمع للشاعر رأيًا فيه مما سمح بتوالي التفسيرات والتأويلات والحدوس التي وصل بعضها إلى عدِّ هذا النوع نظمًا تراجعيًّا يعود بالقصيدة إلى لغة- وإيقاع وخطاب- حقبة منقرضة في الشعرية العربية حاصر الشاعر وحصر تجربته فيها.

لكن «حسب» حاول في تجارب لاحقة ولا سيما في الثمانينيات أن يخفف من هيمنة الشكل اللزومي – في المصطلح الأقرب لتوصيف تلك النماذج في دواوينه الأخيرة- وسأسوق نموذجًا منها يقوم على استحضار مراجع ثقافية متعددة تدخل في علاقات نصية – فنية ودلالية – مع نصه وهو قصيدة قصيرة بعنوان: «اعتذارًا من دون كيخوت»:

حسب الشيخ جعفر

أنا تحت المنضدة

ما أنا كاللص ( سكران يغني)

خائفًا من دقة أخرى على الباب

احترازًا أتخفى..

قد يضيء البرق باللمع الجدار

قد تطول الزعنفة

فمن المغسلة الكسلى إلى البحر العُباب..

قد تجيء امرأة من قصرها السفلي

في وركاء أور..

قد تجيء النادلة

فتزيح

عن فتى مثلي غطاء الطاولة

اثنا عشر بيتًا يستحضر مراجع نصية تبدأ بدون كيخوت وحروبه الوهمية، وتمرُّ بسكران نجيب محفوظ في قصته الشهيرة، وتتوقف رجوعًا إلى الماضي عند عالم الوركاء السفلي حيث يناجي قدامى العراقيين أمواتهم، وتخرج امرأة من قصرها منبعثة في الحاضر، لتتقاطع مع صورة النادلة في الحانة وهي تكتشف الشاعر المختبئ خوفًا تحت غطاء الطاولة. ستستوقفنا أيضًا ترددات الإيقاع من تفعيلات متكررة بانتظام، وقافية تختم المشهد كالقرار الموسيقي أو اللازمة أو الفاصلة الإيقاعية التي تؤدي دور الخاتمة أيضًا في هذه اللوحة السردية القصيرة.

وأعتقد أن «بيان من أجل كتابة جديدة» أخطر أثرًا وأوضح رؤية ومنهجًا من «بيان الحداثة» وتعديلاته، والاستطراد عليه في بيان (بعد ثلاث عشرة سنة). فقد بدأ من أس مشكلة الكتابة والوقوع في الحالة الشفاهية التي رمز لها بالخطابة في مقابل الكتابة، والشفاهية في مقابل التدوين.. فالخطابة كنسق نصي مُلقى مشافهةً فنٌّ قوليٌّ يخاطب جمهورًا مستمعًا أميًّا لاستمالته وكسبه. ولغرض الإقناع ولطبيعة قناة توصيل الخطبة، صار الوضوح والتقرير والمباشرة هي سبل الخطيب الذي يؤثر بجمال صوته في الجمهور، وبانتقاء العبارة وإيقاعها القائم على السجع تقليدًا للشعر، مع الحركة الجسدية والإشارة والوقفة وغير ذلك

وأعتقد أن «بيان من أجل كتابة جديدة» أخطر أثرًا وأوضح رؤية ومنهجًا من «بيان الحداثة» وتعديلاته، والاستطراد عليه في بيان (بعد ثلاث عشرة سنة). فقد بدأ من أس مشكلة الكتابة والوقوع في الحالة الشفاهية التي رمز لها بالخطابة في مقابل الكتابة، والشفاهية في مقابل التدوين.. فالخطابة كنسق نصي مُلقى مشافهةً فنٌّ قوليٌّ يخاطب جمهورًا مستمعًا أميًّا لاستمالته وكسبه. ولغرض الإقناع ولطبيعة قناة توصيل الخطبة، صار الوضوح والتقرير والمباشرة هي سبل الخطيب الذي يؤثر بجمال صوته في الجمهور، وبانتقاء العبارة وإيقاعها القائم على السجع تقليدًا للشعر، مع الحركة الجسدية والإشارة والوقفة وغير ذلك

لكن (ظاهرة) الشعر تخضع لسطوة الميديا أيضًا؛ كالأحداث الأخرى. كنت أستمع لما ينقله التلفاز في حفل تنصيب بايدن رئيسًا مطلع عام 2021م. ستقرأ الشابة السمراء ذات الاثنين والعشرين عامًا أماندا غورمان قصيدة عنوانها «التل الذي تسلقناه». الضمير هنا للأميركان كلهم في سعيهم للاتحاد الذي ركزت عليه القصيدة.. تلتهب الأكف بالتصفيق. كلام عادي، لكنه يأخذ أثره من حادثة الهجوم على مبنى الكابيتول التي جرت قبل الحفل بأيام، والتي ضمنتها آماندا في قصيدتها. كثيرون قارنوا بين قصيدتها وما قدم في حفلات التنصيب عبر التاريخ. وأهمها قصيدة روبرت فروست في حفل تنصيب جون كينيدي. أخذت الفتاة نصيبًا كبيرًا من الشهرة. وأصدرت ديوانًا بالعنوان نفسه. وصرحت بأن توني موريسون ومايا إنجلو من مصادرها المؤثرة. من بعد سترشح قصيدة لآماندا مع بعض كلمات أغاني فرقة البيتلز، لتذهب عام 2021م في مركبة فضائية. وترجمت قصيدة التنصيب وحدها، إلى عشرات اللغات في العالم. سيجيء الإنقاذ لماء وجه الشعر الأميركي وتاريخه، حين فازت عام 2020م بنوبل الآداب الشاعرة لويز غلوك.

لكن (ظاهرة) الشعر تخضع لسطوة الميديا أيضًا؛ كالأحداث الأخرى. كنت أستمع لما ينقله التلفاز في حفل تنصيب بايدن رئيسًا مطلع عام 2021م. ستقرأ الشابة السمراء ذات الاثنين والعشرين عامًا أماندا غورمان قصيدة عنوانها «التل الذي تسلقناه». الضمير هنا للأميركان كلهم في سعيهم للاتحاد الذي ركزت عليه القصيدة.. تلتهب الأكف بالتصفيق. كلام عادي، لكنه يأخذ أثره من حادثة الهجوم على مبنى الكابيتول التي جرت قبل الحفل بأيام، والتي ضمنتها آماندا في قصيدتها. كثيرون قارنوا بين قصيدتها وما قدم في حفلات التنصيب عبر التاريخ. وأهمها قصيدة روبرت فروست في حفل تنصيب جون كينيدي. أخذت الفتاة نصيبًا كبيرًا من الشهرة. وأصدرت ديوانًا بالعنوان نفسه. وصرحت بأن توني موريسون ومايا إنجلو من مصادرها المؤثرة. من بعد سترشح قصيدة لآماندا مع بعض كلمات أغاني فرقة البيتلز، لتذهب عام 2021م في مركبة فضائية. وترجمت قصيدة التنصيب وحدها، إلى عشرات اللغات في العالم. سيجيء الإنقاذ لماء وجه الشعر الأميركي وتاريخه، حين فازت عام 2020م بنوبل الآداب الشاعرة لويز غلوك.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

شبّاك غرفتي- حيث أكتب هذه اليوميات – هو أكثر النوافذ التصاقًا ببصري. منه أرى كل صباح سيارات تغادر بأشخاص، وأخرى تزين جوانبها شروح عن شركات ودعوات للاتصال، وثالثة تتكرر كل يوم: سيارة القمامة بلونها الأخضر وشعارها: فكّر بالأخضر. ثم سيارة البريد ذات المقود الأيمن، خلافًا لنظام السير المعتاد، وصناديق البريد الطولية التي تعج بالإعلانات الرتيبة التي أرى أغلب المارة يلقونها دون أن يفتحوها بحاويات القمامة القريبة، مواعيد تمشية الكلاب في الحدائق المحيطة بالمساكن، وطريقة كل منهم في ذلك: المتعجل القاسي، والرؤوم الصبور، والصبيّ النزق الذي يدرب الكلب على القفز، والسيدة المستوحدة التي لا تظهر إلا في موعد التمشية.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.

تأخذ أميركا هيئة زئبقية وتغدو كائنًا رخويًّا، فهي لا تُمسك أو تُحَد. لا توصف إلا على طريقة العميان والفيل، حيث وصفه كل منهم طبقًا للقطعة التي أمسكه منها. وهكذا سيصف المهاجر حقيقة أميركا التي سيكتشف أنها ليست حقيقتها، بل ما أراد لها أن تكون، وأسقط مرائيه على فكرته أو حلمه او صدمته أحيانًا. عبر القراءة سيراها منتجًا ثقافيًّا، وبالمرائي يراها حضارة حديثة، ولكنها تهبه ما يخيّب ظنه: جمهورية خيال أو أرض أحلام لا تدركها الحواس.