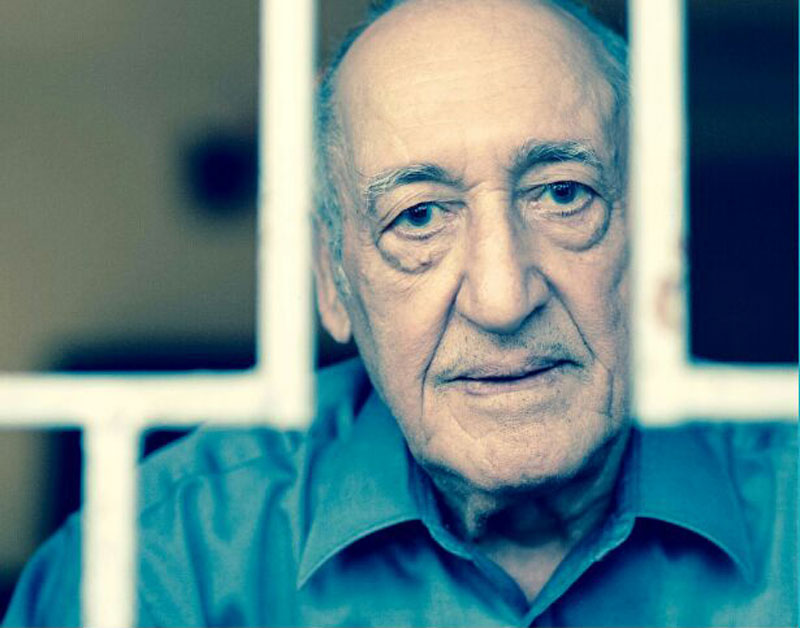

محمد العلي… يطل من نافذة صغيرة على الحياة

قبل موعد القهوة بقليل، يسير ببطء إلى نافذته الصغيرة، يقف أمامها مترددًا قبل أن تمتد إليها يده ليفتحها. وكأنه يخشى ألا يظهر له النور من خلف الستار. وهو الذي اعتاد الركض تحت الشمس يسابق النخيل إلى أطراف السماء. ذلك الصبي الذي غادر يومًا موطنه إلى عوالم أخرى تفوق تخيله، كبر كثيرًا ولكنه ما زال يحمل العزيمة نفسها والتفاؤل. ينظر من نافذته إلى السماء، يتنفس زرقتها الذائبة حول الشمس. ويرسم بإصبعه خطوطًا يطلقها نحو البعيد لعلها تعود ببقايا طفولته التي ودعها سريعًا.

قبل موعد القهوة بقليل، يسير ببطء إلى نافذته الصغيرة، يقف أمامها مترددًا قبل أن تمتد إليها يده ليفتحها. وكأنه يخشى ألا يظهر له النور من خلف الستار. وهو الذي اعتاد الركض تحت الشمس يسابق النخيل إلى أطراف السماء. ذلك الصبي الذي غادر يومًا موطنه إلى عوالم أخرى تفوق تخيله، كبر كثيرًا ولكنه ما زال يحمل العزيمة نفسها والتفاؤل. ينظر من نافذته إلى السماء، يتنفس زرقتها الذائبة حول الشمس. ويرسم بإصبعه خطوطًا يطلقها نحو البعيد لعلها تعود ببقايا طفولته التي ودعها سريعًا.

الشاعر محمد العلي. ذلك الطفل الحساوي الذي حمل وصايا والده الفلاح وخبأها في صدره ليعود إليه في يوم ما «عالم دين» لم يكن يعلم أن لأحلامه أجنحة تنمو سريعًا. وأن عقله ما كان يؤمن بغير الانطلاق في سماوات الإبداع الفسيحة.

من قرية «العمران» في الأحساء حيث النخيل التي كان يحتمي بظلالها كلما اشتد عليه هجير الأرض. لف قلبه في رداء أبيض واتجه نحو العراق المزدحم بالدهشة والحضارة والشعر. حاول أن يكون ما أراده والده، ولكنه لم يكن إلا هو. تمرد كنخلة وارتفع عاليًا.. نفض عنه ما علق به وأكمل طريقه متجاوزًا كل المسافات المظلمة ليخرج للنور الذي طالما بحث عنه وأيقن أنه داخله. في أرض «جلجامش» وجد «العلي» نفسه يتأثر معرفيًّا وتتسع مداركه. كانت العراق وقتذاك منطلقًا رحبًا لشاب يتقد حماسًا. امتزج بمدارس شعرية متنوعة، وقرأ لشعراء بغداد والوطن العربي العظماء. لقد عثر على ملامحه أخيرًا، وبدأ يتحسس طريقه. هذا التنوع ولد لدى القروي الشاب حبًّا لخوض تجربة شعرية مغايرة، خرج من خلالها بأسلوب خاص تفرد به على مستوى القصيدة الحديثة، حتى أصبح فيما بعد أحد رواد الحداثة في السعودية والوطن العربي. تنقل بين التعليم والصحافة والكتابة الصحفية فكان محل اهتمام كل من عرفه. أدهش الجميع بفكره، وأطروحاته التنويرية، وشعره المتجدد. لقد كان في الموعد دائمًا، ثابتًا لا يتزحزح عن مواقفه وآرائه، لا يعترف بالتنازلات ولا تغيره الأحداث.

غواص يشق قاع البحر

العلي.. مقل في شعره بشكل محير. ولكنه عندما ينهمر علينا بقصيدة بعد غياب، فإنه يبلل عروقنا حتى الارتواء. هو يشبه (الغواص) الذي يشق بذراعيه قاع البحر من أجل انتقاء اللؤلؤ بحرفية متناهية، فهو يصنع من قصيدته «قلادة» مرصعة بلغة عذبة شفيفة. ربما لإدراكه أن الإبحار في محيطات اللغة هو السبيل «لشعر» يظل صامدًا لا يفنى.

وهو أيضًا كاتب عميق لا يؤمن بالهوامش السطحية. يخرج الكلمات صادقة من أعماقه. يزيل عنها كل القيود قبل أن ينثرها فوق البياض المطلق لترتدي حلة الشاعر في الإحساس والتباهي. فهو لا يتخلى عن ريشة الشاعر حتى ولو أراد حل الكلمات المتقاطعة.. مهووس بالشعر وكأنه ينظر إليه على أنه حارس الكتابة الأمين الذي يمنحها الحرية ويدفعها نحو مجالات أرحب. يقول عنه الناقد عبدالله السفر في هذه اللمحة تحديدًا: محمد العلي تلك الزرقة التي علمتنا الأناشيد، كتاباته برغم غزارتها وتنوعها إلا أنها محاطة بروح الشعر دائمًا. يعود بهدوء إلى كرسيه الأثير. ينظر إلى ورقة بيضاء عائمة فوق مكتبه، تغريه شهوة الكتابة، فيأتيها طائعًا. ومن ثم يبتعد عن المكان ليبقى جسدًا فيه. يتسرب كماء، أو ربما يتبخر لا أحد يدري. ليعود في كل مرة غيمة تمطر فوق هذا الجفاف.

لا ماء في الماء. يكتب قصيدة. يبتسم. يسند ظهره المثقل بالسنوات إلى صدر كرسيه الحاني، ويتنفس عميقًا وكأنه يتهيأ لرحلة أخرى مع الحياة، وهو يستعيد صورة من الأمس.. ومن ثم يقرأ:

«أوقفني مرة نورس كان في البعيد

أسمع من ريشه المتقاطر لحنا

وأخيلة تغسل الموت من كل أوهامنا المشرئبة بالخوف

لكنه ذاب في الملح..».

يا له من إنسان. يتحد مع كل الأشياء، ويؤمن بكل المراحل، وكأنه يولد عند كل مرحلة مرة أخرى. يقولون: أيها الشاعر إن وجهك الماء حين اخترت هذه الأرض لتذيب فيها عرقك المالح، والنورس الذي أطلق الألحان من ريشه لنستمد من الغناء طاقة نهزم بها السواد الحالك. الشاعر محمد العلي الإنسان الذي ما أهمل عقله. ولا باعه في زمن الطفرة والمال. العاشق للسماء المفتوحة، وللبحر الذي لا تعيقه المناطق المحظورة. منذ أن عاد وحيدًا وهو دائم التفكير بمجتمعه، وبالإنسان. فبدونهما لا يكون ولن يكون هناك مثقف حقيقي يستطيع لمس الحقيقة التي نظل دائمًا في شغف لاكتشافها. الحداثة أن لا يسبقك التاريخ. المفردة التي شغلته طويلًا. سار في طرقاتها بمفرده ومع الجموع. وفي كل مرة كان يقول: إنها ليست ملكًا لأحد. الحداثة للكل. بشرط أن نسير معها، تحت ظلالها. العلي يرى أن الحداثة مزيج لذيذ من كل ما تقدمه لنا الحياة وتصنعه الحضارة.. في العلم والفن والأدب… إلخ. كان دائم التحذير من تطور الأزمنة وتقدمها وبقاء الإنسان في رجعيته وأفكاره القديمة وجهله الأبدي.

المدينة التي عاد إليها ولم يجدها

بين الدمام وبيروت. لغة الماء عامل مشترك، البحر الأزرق، الأفق ذلك الخط الأزلي الفاصل بين السفر الأول والسفر الأخير. المدينة الأولى التي عاد إليها من غيابه الأول فلم يجدها، والمدينة التي تعثر بها صدفة فسكنته بكل ما فيها من اختلاف واتفاق. يبدو أن قدر محمد العلي منقوش فوق الماء، كلما عثر على شاطئ مدت له موجة أذرعها:

واقف يتهجى الأساطير في لغة الموج

عما مضى

يتملى الزحاف الذي لا يكاد يبين رقصه

حين تعدو الرياح

وينزف من قلبه لمحات من الضوء والشوق

للقادمين

ومن الدمع للذاهبين إلى حيث لا تؤمن البوصلة.

عزوف وغربة.

تعددت الأسباب عند الآخرين حول عزوف محمد العلي عن جمع قصائده ونشرها، ولكن يظل السبب الحقيقي حبيسًا داخل أوردته هو. يدور بين خلاياه ومع دمه. ولكن الأهم أننا نقرأ شعر محمد العلي ونتداول كتاباته وفكره ونقترب منه أكثر دون حبسه بين دفتي كتاب. وإلى حين أن تنتهي غربة العلي، ويعود من ترحاله ويستقر به المقام في بقعة مأهولة بالماء والنخيل والشعر وبقايا طفولة منسية. وإلى أن يطمئن بأن التاريخ لن يسبقنا دعونا نردد سويا ما قاله يومًا:

ها نحن جئنا

ولسنا نريد اللآلئ

لسنا نريد الذي لم يزل نازحًا في امتدادك

إنا نريد الوجوه التي كان آباؤنا يبذرون على الموج،

أسماءنا

أن نسير على الأرض دون انحناء!.