روحانية طه عبدالرحمن وأسئلة التاريخ

كتبت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، مقالا حاولت فيه الاقتراب من أعمال الباحث المغربي طه عبدالرحمن، بعنوان سؤال النقد الأخلاقي والصوفي للحداثة(1)، وذلك اعتمادًا على مراجعتي لأهم أعماله الصادرة إذ ذاك. وقد واصل الدكتور طه عبدالرحمن إصدار مجموعة من المؤلفات بعد ذلك، فاق عددها ما كنت قد قرأته في حينه. كما أنه اتجه في أعماله الأخيرة، إلى إتمام مشروع في الفكر، عكست روحه العامة ثلاثيته دين الحياء (2017م)، حيث عمل على بناء ما أطلق عليه الفقه الائتماني، أو من فقه الأوامر إلى فقه الإيمان. وقد خصص جزءه الأول لأصول النظر الائتماني، وخصص الجزء الثاني لمواجهة التحديات الأخلاقية لثورة الاتصال، وركَّب في الجزء الثالث، مجلدًا يحمل عنوان روح الحجاب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الباحث واصل عمله في نقد الحداثة ونزعاتها الدهرانية. حيث أصدر مصنفين يُتَمِّمَان ثلاثيته، بؤس الدهرانية (2014م) ثم شرود ما بعد الدهرانية (2015م)، محاولا مواجهة من يعدهم خصومه من الدهريين، ومتممًا بطريقته الخاصة، كتاب جمال الدين الأفغاني رسالة في الرد على الدهريين.

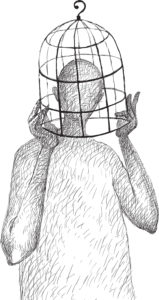

تتيح لنا قراءة أعماله المتواصلة والمُعَدَّة بكثير من الجهد والترتيب، الوقوف أمام محاولة في الفكر يروم صاحبها بحماس وإخلاص كبيرين، بناء مشروع في تجديد النظر الإسلامي، يحاول فيه جاهدًا التخلص من الإرث الرمزي لتاريخ الفلسفة، وهو الأمر الذي يُحَوِّل مصنفاته في النهاية، إلى مصنفات مخاصمة لتراث العقل والعقلانية في التاريخ.

نقدم في هذه المقالة جملة من المعطيات النظرية، التي تقربنا من روح مساعيه الروحانية، حيث نتبين اتساع المسافات بين خياراته في الرياضة الصوفية، وبين مآثر تاريخ الفلسفة، وذلك رغم استعانته في عمليات بناء مصنفاته ببعض أدوات الفلسفة والبلاغة.. إن حدة خصامه مع أسئلة التاريخ والعقل والحرية، دفعته إلى اختيار الشهادة والتزكية والسَّداد، فانفتحت أمامه أبوات الصمت ومآثره، ليظل العقل والتاريخ والحرية بمحاذاة كل ما كتب.. كنت قد تساءلت في نهاية المقالة التي أشرت إليها في مطلع هذا المقال، هل تنفع مفاهيم التجربة الصوفية وهي تجربة ذاتية خالصة، في نقد ثقافة التاريخ وتجاربه؟ معتبرًا أن هذا هو الإشكال الأساس الذي تطرحه أعمال طه عبدالرحمن. وقد تأكدت من خلال مراجعتي لجوانب من أعماله الأخيرة، أنه انخرط بتشدد كبير في مزيد من مخاصمة مكاسب الفكر المعاصر. وسنوضح هذا الأمر استنادًا إلى أعماله الأخيرة، حيث نقف على جوانب من معاناته النفسية والفكرية، وهو يَرْكَب دروب المجاهدة الصوفية بكل وُعُورَتِها وآفاتها.

إذا كان من المؤكد، أنه بإمكاننا أن ندرج أعماله الفكرية في إطار مسعى نظري، يتوخى تركيب تصوُّرات دينية وأخلاقية مع ميول صوفية معلنة، فإن انشغالاته الروحية وانخراطه في نقد المذاهب والتيارات الفلسفية وبصورة قطعية، لَوَّنَ مشروعه في البحث بألوان غريبة ومتناقضة، من قَبيل حديثه عن الفلسفة الحية، الفلسفة القومية النابعة من المجال التداولي العربي. حيث يلجأ في كتاباته إلى الاستفادة من المخزون اللغوي العربي بإيحاءاته الأخلاقية والصوفية، مقابِل رفضه القاطع لكونية المعرفة ووحدة التاريخ البشري. وهو الأمر الذي يفيد أن الإشارة في أعماله تتقدم على العبارة، إضافة إلى أنها تستوعب أيضًا مجموعة من الأحكام والمواقف القطعية، التي تعتمد تَصوُّرات صنمية للإيمان ولغاته.

مفردات دين الحياء.. الباطن، الذِّكر، البكاء

أتاحت لنا ثلاثية دين الحياء مزيدًا من اكتشاف مواقفه من الحداثة والتحديث والعلمنة، وكيفيات نظره إلى الإنسان والتاريخ. كما مكنتنا مصنفاته الأخيرة، من معاينه نوعية الأدوار التي يروم القيام بها في مجتمعاتنا وفي حاضرنا. ولعلنا لا نتردد في القول، بأن كتاباته الأخيرة كشفت أكثر من الأولى نمط الخيارات والتنظيرات، التي يسعى لتركيبها والدفاع عنها. وهو الأمر الذي يجعلنا نتبين بجلاء، مسافة البعد التي أصبحت مؤكدة بين روح أعماله وروح المنجز الفلسفي في التاريخ.

أتاحت لنا ثلاثية دين الحياء مزيدًا من اكتشاف مواقفه من الحداثة والتحديث والعلمنة، وكيفيات نظره إلى الإنسان والتاريخ. كما مكنتنا مصنفاته الأخيرة، من معاينه نوعية الأدوار التي يروم القيام بها في مجتمعاتنا وفي حاضرنا. ولعلنا لا نتردد في القول، بأن كتاباته الأخيرة كشفت أكثر من الأولى نمط الخيارات والتنظيرات، التي يسعى لتركيبها والدفاع عنها. وهو الأمر الذي يجعلنا نتبين بجلاء، مسافة البعد التي أصبحت مؤكدة بين روح أعماله وروح المنجز الفلسفي في التاريخ.

ينتقد طه عبدالرحمن نمط التفلسف الإسلامي كما تجسد في تراثنا، معتبرًا أن الكِنْدي والفارابي وابن سينا وابن رشد، لم يخوضوا بتعبيره «إلا بحر الفلسفة اليونانية التي تقوم على عقلانية التجريد» (بؤس الدهرانية، ص 18)، فقد اكتفوا بتركيب نزعات في التوفيق بين بعض إشكالات الفلسفة اليونانية ومبادئ الإسلام. أما فلاسفة عصرنا، فهم في نظره وبجرَّة قلم سريعة وقاطعة، مجرد مقلدين وتابعين.. ومقابل كل المنجزات الفلسفية في تراثنا وفي فكرنا المعاصر، يُرَكِّب طه ما يسميه الفلسفة الائتمانية، وهي بتعبيره «فلسفة إسلامية خالصة»، تعتمد ثلاثة مبادئ كبرى: الشهادة، والأمانة، والتزكية. وعند فحص محتوى ودلالة هذه المبادئ، نتبين أن مشروعه يتجه لبناء طريق آخر في الفكر، ميزته الأساس تتمثل في ابتعاده من مكاسب تاريخ الفلسفة ودروسه، ليعرج إلى طريق يؤدي في نظره إلى ملَكوت الروح. كان طه عبدالرحمن عند رفضه لكونية الفلسفة، يُدافع عن الفلسفة القومية قبل أن يتحول للدفاع في ثلاثية دين الحياء عن الفلسفة الائتمانية. وهو لا يتردد في الانتقال من استدعاء مفردات من الموروث لتوظيف إيحاءاتها، في سياق ما ينتصر له من مبادئ وقيم. لنتذكر أنه أثناء سعيه لبلورة مقدمات فلسفة قومية، «تحدث عن لفظين اثنين: قوم وفتى، ويولد من اللفظ الأول، القوامة والتقويم والقوام، ومن الثاني الفتوة والمروءة والرجولة والإنسانية».

وعندما نقرأ ثلاثية دين الحياء يتضح مشروعه الروحي بصورة جلية، وتتحول عدته الفلسفية والمنهجية إلى أدوات من درجة ثانية، مقابل شبكة المفاهيم الجديدة التي حاول ابتكارها، استنادًا إلى موروثنا اللغوي المشحون في أعماله بدلالات محددة. ومن مفردة الحياء إلى مفردة الرحمة والتزكية والبصيرة والباطن والبكاء والحجب.. نقف على عوالم متداخلة تختلط فيها الهواجس والهلاوس بالأحلام والأماني، ويقف الباحث مجاهدًا آدمتيه، جسدَه ونفسَه متطلعًا إلى الشهادة والقرب، عن طريق الأذكار والأماني. وقبل تقديم إشارات توضح ما ذكرنا، نشير إلى أن الباحث ألحق بالجزء الثالث من دين الحياء ملحقًا سمّاه خاتمة لا كالخواتم، قدم فيه اعترافًا بالفضل الذي تلقى على يد شيخه في الطريقة، مشيرًا إلى أفضاله عليه في تصحيح العمل، وتزكية النفس ومعرفة الله، حيث يكتب «كانت معرفة بربي قبل تعرفي على شيخي مجردة، أي كانت تحصل بتوسط مقولات وظواهر. وقد جعلتني تربية الشيخ أُزاوِج بين الاستدلال العقلي والاستبصار الوجداني، حيث يسمح التفكُّر بالذكر وبالعروج، إضافة إلى أنه يورث الرحمة والمحبة، فيرقُّ القلب ويتعلق بالآيات». (ج 3 من دين الحياء، روح الحجاب، ص 199).

شطحات وشجون

يحلو لطه عبدالرحمن أن يركِّب شطحات تعكس جوانب من شجونه ومجاهدته، شطحات في شكل تصوُّرات دالة على عنفوان معاناته الشخصية، وهي تمنح قارئها مُتعًا ذَوقية لا تخلو من جمال. إلا أنها تبقى مرتبطة بإشكالات نفسية وروحية تخص صاحبها، ويمكن أن تستوعب من طرف الآخرين على سبيل المثال كأدب جميل. نذكر واحدة من هذه الشطحات في موضوع النظر الإلهي ما يلي:

يحلو لطه عبدالرحمن أن يركِّب شطحات تعكس جوانب من شجونه ومجاهدته، شطحات في شكل تصوُّرات دالة على عنفوان معاناته الشخصية، وهي تمنح قارئها مُتعًا ذَوقية لا تخلو من جمال. إلا أنها تبقى مرتبطة بإشكالات نفسية وروحية تخص صاحبها، ويمكن أن تستوعب من طرف الآخرين على سبيل المثال كأدب جميل. نذكر واحدة من هذه الشطحات في موضوع النظر الإلهي ما يلي:

«كانت علاقتي بالله تغلب عليها الصفة السمعية؛ إذ كنت أنظر إلى الأوامر الإلهية على أنها نزلت سمعًا وتواترت سمعًا ووصلت إليّ سمعًا؛ والعمل بالأمر المسموع يكون عرضة لغفلة السامع أو جهله لغياب الآمِر به عن قلبه أو ذهنه؛ لكن التربية الخُلُقية جعلتني أجاهد نفسي كي أخرج من هذه الغفلة، فأستحضر الآمِر الأعلى عند الائتمار بأمره، متفكرًا في نظره تَفَكُّرِي في سمعه؛ بل أصبحت أتفكر في هذا النظر الإلهي الذي لا نهاية لمداه، محيطًا بكل شيء، بل أضحى لا شيء أحبَّ إليَّ من هذا التفكير». (الجزء الثالث من دين الحياء، روح الحجاب، ص 161).

لنعد إلى بعض المفردات الكاشفة لرسالته في دين الحياء، وقد اخترنا التمثيل بعينة منها، بحكم أنها تشكل في نظرنا مفردات مركزية في المشروع. نحن نشير هنا إلى الحياء والباطن والبكاء، وقد استرسل الباحث كثيرًا وهو يوضح المكانة الرمزية لهذه المفردات في حياته وتجاربه الشخصية أولًا، ثم في مشروعه الفكري ثانيًا. يكتفي الباحث في ثلاثيته بمخزون الإيحاءات الذي تحمله مفردة الحياء في لغتنا القديمة، يزكيها يتغنى بها ولا يفكر فيها، كما أنه لا يربطها بسياقات التاريخ والتطور. يكتفي بما يحمله الموروث اللغوي العربي من مرادفاتها وأخواتها من قَبِيل غض الطرف، لتصبح العين الخفيضة في نظره «زينة وهيبة وجمالًا»!

إيمانويل كانط

إميل دوركايم

أما مفردة الباطن فيُورد في الإحاطة بها كثيرًا من التبجيل، مقابل نقده لمفردة الظاهر، ويصبح الباطن «أصل التخلق الذي به كمال الإنسانية» (التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والاتصال، ج 2 من دين الحياء، ص 87) وهو عبارة عن محل العروج إلى الملكوت. أما موضوع البكاء ورحمة البكاء، فإنه يتوقف أمام الإشكالات التي تعترض نمط الاستدلال في أعماله على شيخه، بحكم أنه وحده القادر على تدريب أتباعه على متطلبات طريق الباطن، طريق الرحمة وفضائل البكاء، «ولو كانت العين تبكي بمقدار ما تنظر، لكان البصر هو البصيرة ذاتها، أي لكان النظر بالعين هو النظر بالروح نفسه، فما يحيي العين الناظرة هو نفسه ما يحيي العين الجارية، ألا وهو «ماء الرحمة»، سواء أنزل من المزُن، فأحيا الأرض بعد موتها، أم نزل من المُقلة فأحيا القلب بعد موته»! (ج 2 من دين الحياء، ص 124).

نحن أمام أقوال وحِكَم للشيخ الذي يأخذ بيده وقلبه ليدربه على النظر الإلهي، حيث نقف على صفحات عجيبة في النظر والمنظورية والتكشف والذكر (ج 2 من دين الحياء، ص 329، ص 373). ونتصوَّر أنها لا تفهم إلا ضمن حدود العبارة الصوفية (ج 2 من دين الحياء، ص. 329-373). ونقرأ أيضًا: إن «الأصل في الحياء هو تصوُّر الناظر أن الشاهد الأعلى ينظر إليه، ناهيك عن تحققه بنظره إليه، والحياء هو سر الحياة التي تنبعث من غض البصر، إذ يمتلئ وجدانًا وإيمانًا، ولا حياة أزكى من نور الإيمان، فيزدوج عند حصول الغض، نور البصر بنور الإيمان، فتكتسي العين زينة وهيبة وبهاء.. (ج 2 من دين الحياء، ص 118).

نواجه في أعمال طه عبدالرحمن الأخيرة، تشبثًا بارزًا بالطرقية ومفاتيحها في الرياضات الروحية، حيث يبني في مؤلفاته ما يسمح بالانخراط في عوالمه، وقد ازدانت بالإشارات والعبارات، التي تبرز حاجة الإنسان لعوالمها. وفي ضوء ما سبق، أعود لأتساءل: هل تنفع مفاهيم التجربة الصوفية في نقد ثقافة التاريخ وتجارب التاريخ؟

فكر إسلامي جديد

يتوخى الباحث من مختلف جهوده إقامة فكر إسلامي جديد، يستطيع متى أُنجز وتَحَقَّقَ أن يُحصِّن اليقظة الجارية في العالم العربي، ويمنع التقول فيها والتحامل عليها. نحن إذن أمام اختيار واضح تحضر فيه الفلسفة في بعدها الأداتي، إنها وسيلة تمكننا من بناء سقف نظري داعم لمشروع في النهوض الديني والتجديد الديني. وضمن هذا السياق، يبلور طه عبدالرحمن ما يسميه شروط التجديد، محددًا إياها في شرطين أساسيين: شرط التجربة الإيمانية، التي تتيح نفاذًا عميقًا للذات في طريقها نحو التخلُّق، وشرط التعقل، وهو يتمثل في أدوات النظر المنهجية التي تمكن التجدُّد من السند العقلي.

يتوخى الباحث من مختلف جهوده إقامة فكر إسلامي جديد، يستطيع متى أُنجز وتَحَقَّقَ أن يُحصِّن اليقظة الجارية في العالم العربي، ويمنع التقول فيها والتحامل عليها. نحن إذن أمام اختيار واضح تحضر فيه الفلسفة في بعدها الأداتي، إنها وسيلة تمكننا من بناء سقف نظري داعم لمشروع في النهوض الديني والتجديد الديني. وضمن هذا السياق، يبلور طه عبدالرحمن ما يسميه شروط التجديد، محددًا إياها في شرطين أساسيين: شرط التجربة الإيمانية، التي تتيح نفاذًا عميقًا للذات في طريقها نحو التخلُّق، وشرط التعقل، وهو يتمثل في أدوات النظر المنهجية التي تمكن التجدُّد من السند العقلي.

لكن الأمر المحير هنا، هو أن نقد الباحث للمقاربات التراثية والمقاربات المدافعة عن الحداثة في فكرنا، تصطنع كثيرًا من الجهد المنطقي، وكثيرًا من الحماسة أثناء مواجهته لقضايا تمثيلية جزئية، وهذا الأمر يجعلنا نتساءل حول علاقة الكاتب الفعلية بمجال الفلسفة وتاريخها.. فعندما تكون الغاية البعيدة لمشروعه، تتجه لإبراز محدودية العقل الفلسفي «العقل المجرد» بلغة الكاتب، يكون من حقنا أن نتساءل ونحن نقرؤه: كيف يمكن إنتاج مقالة فلسفية بهدف هدم صروح تاريخ الفلسفة؟

لا يخفي طه عبدالرحمن غاياته البعيدة من مشروعه في النظر، فهو يروم أولًا وقبل كل شيء تجديد العقل بواسطة العمل الديني، أي بواسطة تجربة في القرب حاصلة بفعل التخلق القائم على تجربة شخصية في المعاناة الروحية. إن الفلسفة هنا تحضر كأداة، تحضر في صورة الوسائل التي تمكِّن من إثبات عمق هذه التجربة. إنها تحضر كلغة، كما تحضر كجهد منطقي مبتكِرٍ لأدواته المخصوصة ومفاهيمه المنحوتة، من أجل بلوغ السَّداد المأمول، المؤيد بالممارسة الإيمانية المفعمة بروح الدين أي بدين الحياء، وهو الدين الذي يَهَبُ الذات خلاصها المأمول، ويمنحها القرب الأقل بعدًا.. القرب من واهب البعد والقرب..

لا يمكن في نظرنا، تجديد الفكر الإسلامي بمفاهيم مثل السِّجِل الوارد في مصنفات طه عبدالرحمن، حيث تحصل الرؤية الذاتية العجيبة، الرؤية الخاطفة للعين، ويحصل الرضى بالحال عن الحال، بعد نعيم التجربة وصفاء السريرة ومتعة البصر والبصيرة، ثم بلوغ مقام التخلق العميق والجماليات العليا، ذلك أن هذه الأمور تعد شأنًا خاصًّا، إنها أحاديث الباطن بلغة الباطن، وهذا النوع من التفكير يركِّب النصوص الجميلة، لكنه لا يصلح لعلاج علل التاريخ وأزماته الاجتماعية الكبرى.

يخصص طه في كتابه المعنون «بؤس الدهرانية» (2014م) لنقد ما يسميه بآفات فصل الأخلاق عن الدين في الفكر الحديث والمعاصر، وذلك من خلال نقده للفلاسفة والمفكرين الذين ساهموا في بلورة عمليات الفصل في أعمالهم، يتعلق الأمر بكل من روسو وكانط وإميل دوركايم ولوك فيري.. وهؤلاء في نظره يجسدون الرؤية العلمانية التي تروم بلغته تأليهَ الإنسانِ لنفسه.. ومقابل ذلك، يبني جملة من التصوُّرات يطلق عليها نعت الائتمانية. ولمعرفة محدودية قراءته لروسو، يمكن أن نقارن انتقاداته في الكتاب المشار إليه، بالمحاولة المهمة التي قدم بها عبدالله العروي ترجمته لنص دين الفطرة لروسو، مبرزًا حاجة فكرنا اليوم لخيارات روسو الفلسفية في الموقف من الدين(2).

إذا كان طه عبدالرحمن، كما وضحنا، يمارس نقدًا خارجيًّا لفلسفة الحداثة كما تبلورت في الفكر المعاصر، فإن الجابري يرى أن العودة إلى تجربة التخلق الصوفي تتجه إلى تزكية قيم الطاعة والتواكل، وذلك بترك التدبير التاريخي، وترك المصالح المرسلة للبشر العاملين في التاريخ، وهو الأمر الذي قامت النزعات الإصلاحية السلفية من أجل مقاومته في مطلع عصر النهضة، حيث دافع المصلحون المستنيرون عن ضرورة ترك أخلاق العبودية الطرقية، من أجل مواجهة مصيرهم التاريخي بالإقبال على الحياة وعلى العمل، مع تحصين السعي في مناكب الأرض بأخلاق التاريخ التي تبلورها مواثيق العمق الجماعي التاريخية والنسبية.

إذا كان طه عبدالرحمن، كما وضحنا، يمارس نقدًا خارجيًّا لفلسفة الحداثة كما تبلورت في الفكر المعاصر، فإن الجابري يرى أن العودة إلى تجربة التخلق الصوفي تتجه إلى تزكية قيم الطاعة والتواكل، وذلك بترك التدبير التاريخي، وترك المصالح المرسلة للبشر العاملين في التاريخ، وهو الأمر الذي قامت النزعات الإصلاحية السلفية من أجل مقاومته في مطلع عصر النهضة، حيث دافع المصلحون المستنيرون عن ضرورة ترك أخلاق العبودية الطرقية، من أجل مواجهة مصيرهم التاريخي بالإقبال على الحياة وعلى العمل، مع تحصين السعي في مناكب الأرض بأخلاق التاريخ التي تبلورها مواثيق العمق الجماعي التاريخية والنسبية.

إن الحركات الإسلامية المعبرة عن طبيعة هذه اليقظة، التي تتميز في نظره بمغالاتها في الاختلاف المذهبي، بحكم نسيانها لدور التجربة الإيمانية الحية في الترفع عن الصراعات المذهبية، تتميز بكونها حركات من دون إطار تنظيري ومنهجي مُحكم، إنها بلغة طه عبدالرحمن من دون «تبصر فلسفي مُؤَسِّس» والعبارة، وهي تشير بدقة إلى مرماه في موضوع التدعيم النظري المذكور، حيث يحمل الإسناد الفلسفي في أعماله مفهوم البصيرة والتبصير. ويحيلنا إلى أفق في العمل الديني مغاير للمواقف السائدة. أفق يحيلنا إلى التجربة الصوفية بطقوسها ولغتها ومختلف القيم التي بنت في دروب الإيمان.

إن علاج إشكالات التاريخ لا تكون في نظرنا إلا بالعقل المجرد، عقل التاريخ المسنود بتجارب البشر في التاريخ، أما لغة القرب وشق الصدر والإشارات اللطيفة، والرؤية التي تبصر دون أن تبصر، وتصيب دون أن تصيب فإنها لغة الشعر الجميل لغة الأذكار واللطائف، إنها لغة قد تساهم في إغناء الوجدان والمخيلة، وقد تثري اللغة وتدبر أحوال الفرد المتوحد مع ذاته ومع العالم، لكنها لا يمكن أن تساهم في تدبير وصناعة التاريخ. ولعل طه عبدالرحمن يتفق معنا هنا، وبخاصة أنه يرفض نزعات تسييس التخلق الروحي؛ لأنها تروم في نظره حيازة السلطة، سلطة الأبهة والمجد في الأرض، في حين أن المنزع التخلقي العميق يصوب نظره نحو القرب، ويجاهد ليبلغ مقام السداد والمشاهدة بغض الطرف والتزكية، بعد تخطيه لمراتب العقول الشائعة، وامتلاكه في النهاية لطمأنينة القلب، فَتُفْتَح أمامه أبواب النور والنظر، أبواب البهاء والفناء.

مراجع:

1- صدر هذا المقال ضمن كتابنا أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، 2003م، صفحات 133-150.

2- راجع بحثنا لماذا ترجم عبدالله العروي نص دين الفطرة لروسو؟ ضمن كتابنا الثورات العربية، تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2013م، صفحات 129، 137.

اعتاد الذين يناهضون قيم التنوير في فكرنا العربي وصفَ المتنورين في ثقافتنا بنعت الناقلين لفكرٍ لا علاقة له بتاريخنا ولا بثقافتنا ومجتمعنا. وقد تأكد في العقود الأخيرة من القرن الماضي -ويزداد تأكدًا اليوم وسط ما نعانيه في مجتمعاتنا من تنامي تيارات التطرف الديني بمختلف ألوانه- أن حاجة المجتمعات العربية إلى مبادئ الأنوار وقيم التنوير تتطلبها معركة الإصلاح الثقافي والإصلاح الديني في حاضرنا.

اعتاد الذين يناهضون قيم التنوير في فكرنا العربي وصفَ المتنورين في ثقافتنا بنعت الناقلين لفكرٍ لا علاقة له بتاريخنا ولا بثقافتنا ومجتمعنا. وقد تأكد في العقود الأخيرة من القرن الماضي -ويزداد تأكدًا اليوم وسط ما نعانيه في مجتمعاتنا من تنامي تيارات التطرف الديني بمختلف ألوانه- أن حاجة المجتمعات العربية إلى مبادئ الأنوار وقيم التنوير تتطلبها معركة الإصلاح الثقافي والإصلاح الديني في حاضرنا.