محمد عبدالوهاب الشيباني - شاعر و كاتب يمني | مارس 1, 2022 | فضاءات

قبل أن أنتقل إلى مدينة تعز في عام 1974م كانت المدينة البعيدة قد اعشوشبت في ذهني الصغير على هيئة امرأتين جاءتا منها إلى القرية الوادعة مع زوجين مغامرين (في مجتمع شبه محافظ ومغلق كان من النادر أن تجد من تزوج من خارج بيئته القروية التي لم يزل مقيمًا فيها على العكس من الذين هاجروا إلى إثيوبيا والصومال وبعض دول شرق أفريقيا وغابوا طويلا، ثم عادوا مع زوجات وأطفال لم يندمجوا مع واقعهم الجديد). حضورهما المختلف -في اللبس والشكل واللهجة والتفاصيل الأخرى التي لا تتشابه تمامًا مع هيئة نساء القرية (الفلاحات)- لم يزل يحفر في ذاكرتي مثل لمعة محببة تستيقظ مع كل مقاربة تحضر في هيئة التماعات، أو ألمح فيها بعضًا من تفاصيل تلك النساء في غيرهن. غيَّب الموت، من هاتين الشخصيتين، إحداهن قبل سنوات قليلة، ولم تزل الأخرى تدب على أرض غريبة خارج المدينة القديمة، التي ولدت وعاشت فيها لأكثر من خمسين عامًا.

نوارة

استيقظنا ذات صباح بعيد على خبر عودة جار لنا يعمل في المدينة، برفقة زوجته الثانية التعزية التي تزوجها حديثًا، وأنزلها، في زيارتها الأولى إلى القرية، في مسكن والده القديم، ولم يُسكنها في منزله الخاص الذي تقيم فيه زوجته الأولى مع أولاده. فضول النساء والأطفال في القرية قادهم إلى التسلل باكرًا إلى المسكن الذي نزلت به الضيفة لمشاهدة تلك المرأة التي تجرأ فيها الزوج وأردفها على زوجته الشديدة والجميلة. كنت واحدًا من الأطفال الذين تسللوا إلى (الخلوة) العلوية في الدار القديم، التي لم أعهدها من قبل بتلك الروائح الناعمة، ولا بدكتها الترابية المفروشة بعناية، ولا بالنورة البيضاء التي رُشت بها أخشاب السقف العلوية الرفيعة، فتداخلت رائحتها برائحة الريحان الموضوع بزهرية بدائية مصنوعة من علب الأناناس الفارغة خلف نافذة حجرية صغيرة، يغطيها من الخارج شباك خشبي بظلفتين متشققتين، يطل على باحة الدار، الذي كان يُسمى (لهْج).

كانت الضيفة تقتعد (الدكَّة) الترابية المفروشة بمرتبة إسفنجية جديدة وعليها ملاءة صينية سماوية ومخدات مكيسة بأقمشة من لون قريب عليها صور عصافير وورود وكلمات بالعربية منسوجة بذات القماش، وهي في الغالب كانت كلمات مثل تصبحون على خير وحياة سعيدة وغيرها من الكلمات، التي صرت أفك حروفها بعد وقت قصر من على ذات الأقمشة التي تتزين بها الأسرَّة.

كان بيدها كأس (شاهي ملبَّن) قدمته لها العمة، وهو في ظرف الضيافة حاجة معتبرة؛ لأن تناول الشاهي السادة (الشاهي الأحمر) كان الشائع في الحالات العامة، وتناول الشاهي الملبَّن كان لا يتم في إلا في المناسبات الكبيرة. جملة تفاصيل اختزلتها الذاكرة عن الضيفة من تلك المشاهدة، فقد كانت امرأة تجاوزت مرحلة الشباب بقليل؛ متوسطة القامة ببشرة بيضاء ناعمة، تلتمع في فكيها أسنان مذهَّبة نبتت بين أسنان جيرية داكنة، يتميز بها سكان المدينة التي كان لمائها بتركيبته الكلسية أثره في صبغة أسنان أبنائها.

كانت تلبس ثوبًا أبيض مطرز بعقصات وشرائط دقيقة ملونة بأكمام واسعة، تنحسر من الأعلى عن يدين بيضاوين ممتلئتين منقوشتين بخضاب أسود داكن. كنت أرى النقش لأول مرة وأنا مبهور من التفاصيل الدقيقة التي تغطي ظاهر الكفين والساعدين بورود بدائية، ولم يكن يكسر هذا النسق غير حناء حمراء، تغطي باطن الكفين ورؤوس الأصابع وأظفارها الدقيقة، أما السروال المصنوع من ذات اللون بفتحته السفلية الواسعة الملونة فقد كان يصل إلى أسفل الساق، حيث تبرز تحته قدمان بضتان مطليتان بالحناء المنقوشة. كان يطلق على الفستان وقتها بـ(الشنن) ويطلق على السروال (شارلستون) أحد أشهر موضات (هيبز) السبعينيات.

كانت الضيفة تغطي رأسها بمقرمة (طرحة) شفافة حمراء تبيِّن كثافة شعرها الناعم، وتترك للصُّفَّة اللامعة (خصلات الشعر الأمامية الكثيفة) البروز على مقدمة الوجه. كان صندلها الأسود بسيوره المعدنية موضوعًا بعناية جوار الدكة.

حينما عدت إلى المكان ذاته عصرًا كانت الضيفة برفقة زوجها، يتناولان قاتًا بأعواد طويلة وأمامهما مداعة (أرجيلة) فضية طويلة يتناوبان على قصبتها المشغولة بخيوط من الصوف الملون، وكانت تلك صدمة ثانية لي؛ إذ لم أعهد أيًّا من نساء القرية يتناولن القات ويدخنَّ التتن، وإن كانت صفة تلازمت بالمهمشات وكبيرات السن اللواتي استقررن في المنطقة من خارجها. كانت أنيقة بشوشة وملابسها كانت تخيطها بنفسها بحكم اشتغالها بالخياطة، وكنت لاحقًا كلما رأيت امرأة أنيقة بتعز ذهب فكري إلى اشتغالها بالخياطة.

زهرة

كنا نلعب في سائلة القرية الجافة (الوادي) في عصر أحد الأيام، وفجأة سمعنا هدير محرك سيارة قوي قادمًا من أسفل المجرى فاندهشنا كثيرًا؛ لأننا كنا غير معتادين وقتها على سماع هذه المحركات بسبب عزلة المنطقة غير المربوطة بالطريق العمومي الذي يربط مدينة (تعز) بمدينة (التربة)، وبالتالي لا تصلها السيارات القوية إلا بمشقة، ونادرًا جدًّا؛ وما كنا نسمعه بأوقات متباعدة صوت حراثة حمراء مستجلبة من خارج القرية لتقليب تربة الأحوال (الحقول) قبل موسم البذار والحصاد، وكنا نطاردها من مكان لآخر لمشاهدة عجلاتها الخلفية العملاقة وهي تترك أثرًا نقشيًّا متداخلًا على التراب الناعم، ومحراثها الذي يذهب عميقًا في الطين الجاف.

تركنا لعبنا وركضنا باتجاه الصوت القوي، فوجدنا أمامنا سيارة كابية عتيقة تتغطى كبينتها الأمامية بطربال قوي، وينفتح حوضها الخلفي على السماء. في الكابينة كان السائق بملابسه العصرية (جاكيت جينز حائل يغطي تيشرت مموه على بنطلون من ذات الفصيلة واللون، وجزمة بنية سميكة وكاب). فمه كان محشوًّا بالقات، يكابد حتى يتحايل على الصخور للمرور بينها للوصول بالسيارة إلى أسفل القرية.

وإلى جوار السائق كانت تجلس امرأة بشرشف أسود (قطعتان من الملابس السوداء؛ الأولى تغطي ملابس الجزء الأعلى من الجسد، والثانية لتغطية أجزاء ما تحت الخصر إلى القدمين) ومقرمة سوداء شفافة تغطي الوجه ولا تمنع من معرفة تفاصيله. توقفت السيارة على بعد أمتار من عقبة صغيرة أسفل القرية، فتَرَجّل السائق ثم تبعته المرأة، التي أخرجت بعدها طفلين صغيرين أحدهما كان نائمًا إلى جوارها.

لم نكن نعرف هوية الرجل إلّا حينما هبطت أخته الظريفة العقبة مسرعة، وعلى لسانها عبارات الترحيب ودعوات السلامة، وتتبعها والدتها بخطوات أهدأ. بعد السلام حملت الأخت، وبمساعدة بعض الأولاد، الأغراض القليلة التي كانت موضوعة في حوض السيارة وحملت أمها الطفل المستيقظ بعد أن رفض الاستجابة لها أول الأمر. أما الزوجة فقد حملت طفلها النائم، وكان يبدو على مشيتها أثر الإرهاق الشديد. قبل أن نعود للعبنا، بقينا نحوم حول السيارة ونكتشف تفاصيلها لبعض الوقت، وكنت أستعرض أمامهم خبراتي من معرفتي بالسيارات التي اكتسبتها من رحلتي القصيرة إلى عدن قبل ذلك بعام.

بعد أيام قليلة أمسكتني أمي وذهبت بي إلى مسكن الأسرة التي جاء ولدها مع زوجته من المدينة، والذي لم يكن بعيدًا من مسكننا، وأوصلتني إلى الضيفة حتى تنظف لي جرحًا غائرًا في الركبة اليمنى أُصِبتُ به بعد سقوطي على حجر حادّ في الوادي، وكانت القرية قد عرفت أن الوافدة تعمل دكتورة في المدينة (اتّضح لاحقًا أنها كانت صحية بسيطة).

استقبلتنا ببشاشة، بجثتها القصيرة القمحية الممتلئة، وبفمها الواسع الذي يتغطى بأسنان مكتملة سوداء. وبعد قليل من الأسئلة والنصائح أخرجت من حقيبتها الجلدية بعض المطهرات والشاش والقطن وكبسولات طبية صغيرة بلونين أصفر وأحمر (مضاد حيوي) كنا نسميه (سُمّ الجراح)، ثم بدأت بالتنظيف وأنا أصرخ من شدة الألم.

كنت أتردد عليها كل يومين حتى شُفِي جرح ركبتي، وكان يشدني إليها شجوها وسلوها؛ إذ كانت دائمة الضحك والغناء واللطف. ملابسها بسيطة (زنن تعزية مزركشة إلى أسفل الركبة وتحتها، وسراويل من ألوان فاتحة وواسعة تنتهي بثنيات مطرزة أسفل الساق)، وتنتعل شبشبًا بلاستيكيًّا بكعب صغير تتغطى مقدمته بوردة من ذات اللون.

بعد شهرين من مكوثها في القرية حولت فناءً صغيرًا خلف البيت القديم إلى حديقة منزلية جذابة، زرعت فيه النعناع والفلفل الأخضر والطماطم والريحان، والأهم أنها رمت بينها بالقليل من بذور عباد الشمس، التي حينما نمت كانت زهراتها الصفراء العريضة، تتعقب شمس الصيف في شروقها وغروبها ونحن في انبهار.

بعد سنوات قليلة وأنا خارج من مدرسة الثورة القديمة سمعت من يناديني باسمي، فالتفت في زحمة الطلاب فرأيتها بذات الهيئة التي وصلت بها القرية أول مرة. كانت واقفة تنتظر والدها المدرس المسنَّ اللطيف ذا اللحية البيضاء الكثة، الذي كان يعطي الطلاب دروس الدين والقرآن لإعادته إلى البيت القريب في وادي المدام، فعرفت ساعتها لماذا هي بكل هذا اللطف، ولماذا هي غزيرة السلى.

محمد عبدالوهاب الشيباني - شاعر و كاتب يمني | مايو 1, 2018 | تقارير

في أعوام الحرب الثلاثة، وفي السنوات التي مهدت لها أيضًا، فقدَ اليمن كثيرًا من مبدعيه شعراء ونقاد وفنانين وصحافيين، في حال لم تتشابه بغيرها على الأقل في ثلاثة عقود. لم يميز الموت فيها بين ضحاياه، لكنه صبغ فعله بالمباغتة والكمد، وجعل من صنيعه المؤلم مستسهلا وعاديًا في حياة الجميع؛ لأنه ساوى بين من احتمى ببطن الأرض، ومن يدب منكسرًا على ظهرها.

في ربيع عام 2014م، حين كانت الحرب تشحذ سكاكينها على الأحجار القاسية في صعدة وعمران، كان جسد الشاعر والناقد عبدالله علوان يقطُر آخر مباهجه في 14 مارس بمستشفى الثورة بصنعاء، بعد اعتلالات سكرية طويلة، رافق هذا الرحيل صمت مطبق من المؤسسات الثقافية وجحود لا يعقل. عبدالله علوان أحد الأدباء العصاميين الناحتين في الصخر، وفي عقود أربعة ظل وفيًّا لمشروعه الإبداعي بوصفه شاعرًا وناقدًا وكاتب قصة، ومبشِّرًا بالكتابة الشابة والجديدة. أصدر في حياته مجموعتين شعريتين ومجموعة قصصية وثلاثة كتب نقدية، وترك عشر مخطوطات مختلفة، تبخرَ كل وعود طبعها بعد رحيله. وفي خريف العام نفسه رحل الشاعر الغنائي الكبير عمر عبدالله نسير الملهم الأكبر للفنان محمد محسن عطروش وخاله. فهو الذي كتب له كلمات بعض أغانيه الخالدة التي حفظها اليمنيون شمالا وجنوبًا.

الباحث المجتهد

في 12 أكتوبر 2015م ومن دون مقدمات مات عبدالكافي الرحبي عن 57 عامًا، الناقد والباحث المجتهد لا يعبأ أحد برحيله، وما فعلناه نحن أصدقاؤه رتبنا تأبينًا أربعينيًّا على عجل، وزعنا فيه مطوية بدائية عنه، بمعية كتابه الثاني «فضاء الخطاب النقدي» الذي صدر بعد رحيله، وبعد أكثر من عشرة أعوام على صدور كتابه الأول المعنون بـ«أعمدة الشمس». ويشكل الكتابان معًا تجربة نقدية رائدة، فما تُبينه لمتفحصها أن ثمة مثقفًا متنوعًا، تُظهِر مهاراته جملة الاشتغالات النقدية والبحثية والدرسية التي قام بها على مدى ثلاثة عقود، ملامسًا وبوعي مختلف، كثيرًا من القضايا والموضوعات الفكرية والتاريخية والأدبية، الحاضرة كمكونات في البنية الثقافية للمجتمع، والمؤثرات العميقة فيها، التي أحدثتها عملية التثاقف القرائي، الذي خاضته النخب الثقافية والتنويريون اليمنيون على مدى الخمسين عامًا الماضية، التي قارب إسهاماتها تلك، من أكثر الزوايا جدة وعقلانية. وفي أحد مشافي القاهرة توفي شابًّا خالد الصوفي الإعلامي المعروف وأستاذ العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة صنعاء، مطلع يناير 2016م بعد معاناة مؤلمة من الإصابة التي تعرض لها في ثورة 2011م، نتيجة اعتداء جنود عليه بالضرب المبرح. ولخالد كتاب مهم عنوانه: «دور الإعلام في تشكيل اتجاهات النخبة الأكاديمية العربية في اليمن نحو الربيع العربي: دراسـة ميدانيـة» بالاشتراك مع علي البريهي.

بعيدًا من مسقط رأسه مدينة عدن، رحل في صمت أيضًا في مدينة نيويورك الشاعر الرائد عبدالرحمن فخري في 21 أغسطس 2016م. وفخري أحد رواد شعر الحداثة ونقدها في اليمن، وأحد آباء التمرد، وظلت مجموعته الأولى « نقوش على حجر العصر 1978» أيقونة الصوت السبعيني. وكتابه النقدي «الكلمة والكلمة الأخرى – إضاءة نقدية على الأدب اليمني المعاصر 1983» عنوانًا للمشاكسة النقدية بمقارباته الضاجة لأكثر الموضوعات إشكالية. وفي عام 1988م صدرت له مختارات باللغة الإنجليزية ضمن «ليالي الأدب العربي الحديث». وفي شتاء العام نفسه، وبعيدًا من مدينة عدن أيضًا، رحل الفنان الرائد فرسان خليفة، هناك في أبو ظبي في 20 نوفمبر 2016م. وخليفة أحد رموز الأغنية العدنية واليمنية بشكل عام. غنى لكبار الشعراء وشعراء الأغنية المعروفين عشرات القصائد.

المناضل والمثقف

في أول أيام عام 2017م مات في أحد مشافي صنعاء أحمد قاسم دماج، المناضل والمثقف والأديب المعروف، وأحد رموز اليمن الجديد. تساءلت بعد وفاته: لو أن العمر امتد به قليلًا؛ هل كان سيفرد صفحة إضافية لسيرة اليمن، التي تتسرب من بين يديه، وتتبخر من حلمه؟! أم إنه اختار الرحيل، حتى لا يرى موتًا ناجزًا للوطن، بسكاكين القتلة «المشحوذة» بعناية، على حجر الحقد الخشن؟! اليمن انحفر في وجدانه على هيئة روح كبيرة، وارتسم بكل تفاصيله بوعيه كقارئ متفحص لتاريخه البعيد، أو بوصفه شاهدًا وفاعلًا في معتركات أحداثه المعاصرة. والراحل أحد رموز التغيير في البلاد وأبرز مؤسسي اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ورئيسه الطويل. وعلى مدى ستة عقود كان شاهدًا على كل منعطفات السياسة شمالًا وجنوبًا.

وفي آخر أيام الشهر ذاته توفي الفنان عبداللطيف يعقوب، بعد أن فتك بجسده فيروس الكبد وسط إهمال صريح من وزارة الثقافة والمؤسسات ذات الصلة. ويعقوب الفنان والموسيقي الشاب برز اسمه كأحد أمهر عازفي العود والتأليف الموسيقي في اليمن. وشارك في كثير من المحافل الدولية الفنية والموسيقية، بصحبة فرق معروفة كانت تستدعيه بالاسم ليعزف لها. الإعلامية العدنية الرائدة فوزية باسودان ماتت وحيدة في أحد مشافي الإسكندرية مطلع يوليو 2017م. والراحلة هي شقيقة الفنانة رجاء باسودان الصوت الغنائي القوي الذي فاض في سماء اليمن وقت كان مشطورًا. وتعد فوزية من أبرز نجمات تلفزيون عدن في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشكلت طوال 35 عامًا حضورا مميزًا في العصر الذهبي لتلفزيون عدن، وبرز اسمها من خلال تقديمها حلقات برنامج «مجلة التلفزيون»، والبرامج الاجتماعية. في مطلع شهر سبتمبر 2017م مات عبدالله المجاهد «أبو سهيل» فنان الكاريكاتير المختلف. قبل أن يعود ليموت في صنعاء كمدًا قضى شهورًا طويلة في القاهرة في انتظار أن يفي بعض المسؤولين بوعودهم لعلاجه بلا فائدة. رسم بورتريهات مجانية للشخصيات السياسية والثقافية تتصدر مكاتب ومبارز أصحابها، الذين تنكر له كثير منهم. في منتصف سبتمبر 2017م مات بحوطة لحج الأديب والتربوي علي حسن جعفر السقاف (القاضي) رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بالمحافظة. مات من دون بيان عزاء. بشخصيته التوافقية وحضوره الاجتماعي، وعلى مدى عقدين عمل على الحفاظ على تماسك الاتحاد من التشظي والانقسام في وقت تتعالى فيه الأصوات الانعزالية التي تتغذى على الكراهية، التي لم تكن حاضرة في خطاب الأدباء، كما تعززها الآن لوثة الحرب والانقسام.

المثقف الوحيد في المؤسسة

وفي مطلع شهر ديسمبر 2017م رحل في صمت هشام علي بن علي، الذي حضر منذ ثلاثة عقود ونصف كواحد من المثقفين المختلفين في اليمن، لم تمتصه الوظيفة الرسمية – كوكيل مؤبد لوزارة الثقافة – بل كان قادرًا على تحويل هذا الموقع إلى مرموز للمثقف غير المستكين، الذي باستطاعته إحداث الفارق والمفارق بواسطة الكتابة المتجددة. أما اشتغالاته المتنوعة على موضوعات فكرية وبحثية وتاريخية مختلفة، فقد وسمته بالمثقف الوحيد في المؤسسة الرسمية، القادر على خلق تماسّ نشط مع الحالة الثقافية بتجلياتها القائمة. كتب في السرد والتاريخ والنقد و«الثقافويات» بوعي تنظيري مجتهد، ضمت أكثرها في قرابة خمسة عشر مؤلفًا صدرت خلال ثلاثين عامًا. وبعد موت هشام بأيام انطفأ في صنعاء قلب عبدالرحمن عبدالخالق، عن 59 عامًا. فالأكاديمي بجامعة عدن ورئيس اتحاد الأدباء السابق في المدينة، القاصّ المعروف وأحد المعدودين في اليمن في الكتابة للطفل. «طفل.. الليلة ما قبل الأخيرة» هي مجموعته القصصية الوحيدة المطبوعة، وصدرت عن اتحاد الأدباء أواخر التسعينيات. لكنه أصدر سبعًا من قصص الأطفال المصورة، وأصدرت له قبل وفاته بأشهر مجلة «روافد» كتابًا بعنوان «دور قصص الأطفال في تنمية الطفل». وموت عبدالرحمن بتلك الطريقة جسم حالة الإهمال التي يعانيها المثقفون والمبدعون اليمنيون، الذين يخبو صوتهم كلما ارتفعت أصوات المدافع، أو أشهرت أسواط الاستبداد.

في منتصف فبراير الماضي رحل الصحافي المجتهد بشير السيد عن 39 عامًا. مات بالتهاب رئوي حاد، لم يستطع أحد أكبر مستشفيات صنعاء إنقاذ حياته. والسيد عمل سكرتيرًا لتحرير صحيفة «النداء» الأهلية التي جسدت خلال سنوات صدورها، قبل توقفها القسري لظروف الحرب، الصوت العقلاني في الصحافة اليمنية بعيدًا من الإثارة والابتذال. وفي آخر أيام فبراير 2018م توقف قلب الفنان التشكيلي الرائد فؤاد الفتيح عن سبعين عامًا في مدينة عدن، بعد أن فر إليها من جحيم صنعاء، التي شكلت بتفاصيلها كمعمار وملابس ووجوه الجزء الأكبر من ذاكرته التشكيلية في أربعة عقود، حيث افتتح فيها أول صالة عرض تشكيلية في اليمن، وأدار بالقرب من سوقها القديم المركز الوطني للفنون الذي تحول إلى محترف لتعليم الرسم والمهن التقليدية الخاصة بالمدينة القديمة. وتمثل تجربة الفتيح التشكيلية الضلع الثالثة لمثلث الريادة التشكيلية في اليمن بعد ضلعي عبدالجبار نعمان وهاشم علي عبدالله.

عشرات الأسماء من المبدعين غير هؤلاء، عرضة لما لقيه من سبقهم. فأحوال الحياة القاسية والفقر وانعدام الخدمات الطبية والرعاية بفعل الاحتراب، ترفع من مخاطر الموت المجاني لكثيرين، وخصوصًا أولئك الذين يعانون الأمراض المزمنة، وربما ستتعبد المدة بين كتابة هذه المادة ونشرها بميتات فاجعة، لمن لم نسمع عن أكثرهم أنهم كانوا يشكون من أي أمراض، فالموت كمدًا وقهرًا قد يكون المطرز الفنان لأرواح الجميع في اليمن غير السعيد.

محمد عبدالوهاب الشيباني - شاعر و كاتب يمني | مايو 2, 2017 | ثقافات

أعوام عشرة انقضت على رحيل واحد من أبرز أسماء الشعرية اليمنية الحديثة، ومن أكثرها تأثيرًا وعمقًا. فصاحب «اكتمالات سين» و«الحصان» و«مائدة مثقلة بالنسيان» و«رجل ذو قبعة ووحيد» و«رجل كثير» و«استدراكات الحفلة» و«على بعد ذئب» لم يزل حضوره الشعري باهيًا، وتأثيره واضحًا على التجارب الشعرية الشابة، التي انحازت لصوت الحداثة؛ لأن هذه التجربة بثرائها وخصوصيتها الأسلوبية والجمالية أغرت، ولم تزل، الكثيرين للاقتراب منها قراءةً وفحصًا وتأثرًا؛ لأنها لم تتخشب لغة، أو تشيخ أسلوبًا، بل ظلت تتجدد، وكان سريان الزمن في حياة الشاعر، الذي مات وهو في أوج عطائه، كان لمد شاعريته بالتجدد اللافت، الذي يشير إليه التصاعد الجمالي في بناء النصوص وموضوعاتها، وبلغة مقتصدة متخلصة من الغنائية الفارطة والتقريرية.

تجربة محمد حسين هيثم (عدن نوفمبر 1958م- صنعاء مارس 2007م) تحيل الدارس وترشده أيضًا إلى تجربته النقابية في مؤسسة ذات صلة بشأن الكتابة ومقترباتها، وأعني هنا شغره موقع أمين عام اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين (2001- 2005م)، حين كرس معظم اهتمامه لطباعة كتب أعضاء الاتحاد ومنتسبيه، في تجربة لم يشهدها الاتحاد قبل فترته تلك أو حتى بعدها. إضافة إلى تنظيمه لمهرجانين للأدب اليمني بإمكانيات شحيحة تقريبًا، وكان رهانه على إسهامات الباحثين الشبان وطرقهم لموضوعات الأدب اليمني (شعرًا وسردًا ونقدًا وفنونًا شعبية)، في مساحات غير مكبلة بالمحاذير والممنوعات، التي تفرضها المهرجانات الرسمية. ترؤُّسه اللجنة التحضيرية لـ«ملتقى صنعاء الأول للشعراء الشبان العرب» الذي استضافته صنعاء في عام اختيارها عاصمةً للثقافة العربية (إبريل 2004م)، كتجربة رائدة كسرت رسمية المهرجانات، التي ظلت تروج للأسماء الكبيرة اللامعة في سماء الكتابة ونجوميتها، مَثَّلَ إضافةً لإسهامات هيثم في التعريف بالقصيدة الجديدة وتجاربها الشابة، وكان هيثم يرى في الصوت التسعيني الشعري، الذي عبر عنه بوضوح هذا الملتقى «مرآة حقيقية لكل الهزات الكبرى التي شهدها العقد الأخير من العقد العشرين وما تلاه، بدءًا من سقوط الأيديولوجيا مرورًا بخراب الأوضاع العربية وتشظياتها، وانتهاء بالتحولات الكونية التي تصنعها مخاضات العولمة وانقلابات الحياة الإنسانية بشكل عام».

وقبل هذا يمكن معاينة محطة أخرى، لها علاقة بالسيرة الثقافية لهيثم، بوصفها رافدًا عزَّز تجربته الشعرية، وأعني اشتغاله بالصحافة الثقافية الذي بدأ باكرًا وتحديدًا منذ كان طالبًا في قسم الفلسفة في كلية التربية بمدينة عدن، وبعد تخرجه، حيث عمل محررًا ثقافيًّا في صحيفة «الثوري» آنذاك طيلة النصف الأول من عقد الثمانينيات، قبل أن ينتقل للإقامة في صنعاء بعيد أحداث يناير 1986م الدامية في جنوب اليمن. وفي عام 1992م، بعد أن صار باحثًا في مركز الدراسات والبحوث اليمني، ترأس تحرير مجلة «أصوات» أبرز مجلة ثقافية صدرت في صنعاء في سنوات الوحدة الأولى. ومنذ المؤتمر الخامس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي احتضنته صنعاء، عشية حرب صيف 94 تولى موقع الأمين الثقافي، فعمل على إعادة ترتيب وضع مجلة الاتحاد المركزية «الحكمة» ونقلها إلى صنعاء حيث رأس تحريرها ابتداء من عام 1998م، إذ انتظمت في الصدور بعد تعثرات طويلة، ومع إعادة إصدارها تبني سلسلة مطبوعات لقصاصين وشعراء صدرت باسمها.

هذا هيثم (الشاعر – السيرة) الذى رأى القصيدة «ابنة للمجازفة، وربيبة المحاولة». أما الشاعر الحقيقي عنده هو مشروع داخل «المحاولة الدؤوبة للمغايرة» ورؤيته هذه هي استخلاص نابه لحالته كشاعر، ظل حتى آخر أيامه يجازف بدأب لكتابة قصائده المختلفة.

٭٭٭

محمد حسين هيثم

جيل السبعينيات يعد المفصل الأهم في الحداثة الشعرية في اليمن، وأصبحت تاليًا تجارب الكثير من رموزه، الذاكرة الحية للشعرية الجديدة في تشكلاتها الضاجة؛ لأن المغامرات العديدة التي أقدم عليها عدد من الأسماء المحسوبة على هذا الجيل، قامت على الانتهاكات الواعية للشكل الشعري المحافظ، وخلخلة ثباته لصالح أشكال أكثر حداثة، بدأت تفرض نفسها بقوة داخل المدونة الشعرية العربية المعاصرة. أما العقد الحاضن لهذا الجيل بأصواته المؤثرة أمثال: «عبدالرحمن فخري -عبدالودود سيف -حسن اللوزي -عبدالله قاضي -عبدالرحمن إبراهيم -زكي بركات»، فكان هو الآخر الممر الواسع للخطوات الأولى لتجارب العديد من الشعراء الشبان آنذاك، الذين سيحسبون لاحقًا على جيل الثمانينيات الشعري، ومنهم محمد حسين هيثم الذي «تقدم زملاءه كلهم في تكريس صوت مميز ضمن تجربة كتابة «قصيدة النثر» نوعًا وكمًّا فقد ضم ديوانه مطلع الثمانينيات تجارب ناضجة في قصيدة النثر التي تقوم على التكثيف والقصر، واستضاف آليات السرد كالحوار والتسميات وتثبيت الأمكنة ورسم الشخصيات «كما ذهب إلى ذلك الناقد حاتم الصكر.

أما جيل التسعينيات، الذي سلط على أصواته المتعددة واستشكالاته القوية الكثير من الضوء من داخله ومن خارجه؛ لأنه سعى وبقوة للتخلص من جملة التراكمات التي أثقله بها جيلان شعريان سابقان عليه، فسعى إلى التعبير عن حضوره بمغامرات عدة، منها الكتابة بدون مسبقات مرجعية وأبوية وبعيدًا من لافتات المشاريع الكبرى، والطفح الأيديولوجي الذي ظهر جليًّا في غنائيات الشعراء المحسوبين على العقدين السابقين له. ومن هنا يمكن القول: إن تجربة هيثم في الكتابة الشعرية هي واحدة من الشواهد الواضحة على ثلاثة أجيال شعرية تعايشت معها، وعبرت عن اتجاهاتها الفنية، بل وقُدمت في محطات مختلفة كتعبير ناضج لأساتذة الشاعر من السبعينيين، ومجايليه من الثمانينيين وتلامذته من الشعراء التسعينيين في اليمن.

وقد تنبه الدارسون باكرًا للصوت الذي حمله محمد هيثم منذ بداياته الباكرة في خارطة الكتابة في شمال البلاد وجنوبها، وشجعهم على ذلك خصائص عديدة عبر عنها هذا الصوت الذي بدأ يتلمس حضوره من اللحظة الغنائية العالية التي كان يقترحها جيل الثمانينيات الشعري، لكنه في اللحظة ذاتها انتقل بالنص إلى مساحات جديدة من التجريب داخل الشكل ذي المنزع المتمرد. الاحتضانات الباكرة لهذا الصوت ورعايته من شاعرين عربيين مهمين أقاما في مدينة «عدن» مطلع ثمانينيات القرن الماضي وأعني «سعدي يوسف» و«جيلي عبدالرحمن» لعبت دورًا فاعلًا في توجيه هذه الطاقة نحو المغايرة منذ البداية.

٭٭٭

في مجموعته الشعرية الأولى، وحملت عنوان «اكتمالات سين» (1983م) سيجد الدارس أنها قدمت صاحبها في تشكلاته الأولى، وبكل ما وقع من تأثيرات في صوته الخاص. فسنوات السبعينيات كمرحلة شعرية ضاجة ستظهر في المجموعة، حاملة بما تماهى مع مزاجها وموضوعاتها. فالنص الذي حملت المجموعة الأولى للشاعر عنوانه وهو «اكتمالات سين» نصًّا صاخبًا عكس دالة الثمانينيين اليمنيين على الأقل في اشتغالاتهم على المرموزات التاريخية، والتماهي مع سير شخصيات وأماكن ورموز فاعلة في تاريخ اليمن. على نحو «علي ابن الفضل» و«منصور اليمن» (ابن حوشب) ومن الأماكن مأرب، ومن الرموز إله اليمانيين القدماء «سين». سيجد الدارس لهذه المجموعة أفكارًا كبرى وجهت شعراء تلك الفترة، ومنهم هيثم، لمقاربة موضوعات رُؤيوية بأساليب المغامرات النصية، التي اقترحتها فضاءات الكتابة المفتوحة على أفق الشعار الأيديولوجي ودواله.

أما في مجموعة «استدراكات الحفلة»، وهي المجموعة الأخيرة التي صدرت في حياته عام (2002م) ستكون تجربة الشاعر قد وصلت إلى نضجها الفني والرُّؤيوي، مقدمة الشكل الفاعل في الخطاب والقادر على إيجاد صيغ حلولية بين أكثر الأفكار تباعدًا في المنطق وتقريبها إلى مساحة مقبولة في التجانس الفني. التمثيل لطرحٍ مثل هذا سينبني على التساؤل الآتي: ما الذي سيجمع بين فلم أميركي باذخ حصد العديد من جوائز الأوسكار، حال ظهوره قبل سنوات، وأعني فلم «إنقاذ الجندي رايان» وبين السنوات الأربعين التي يرثيها الشاعر، حتى إن قدمها بطرائق «التمويه» التي يقترحها العنوان، وبين «الاستعادات» المُرّة لجيش القتلة وهم يتقاطرون من حروبهم اللامرئية في عتمة «النوستالجيا».؟! الذي سيجمع بين هذه الانفلاتات هو عنوان جامع اسمه «حروب دائخة»

تكشُّفات هذا النص تمنح القارئ مساحات متعددة للإسقاط القرائي، إحداها ما يتصل بمقتربات السيرة التي أراد الشاعر وضعها في عتبة التلقي، التي تبدأ مع استخدام ملفوظ «كل صباح»، وما لحق به من فعل الاستمرار الذي ينجزه الشاعر بالتكرار ذاته. سيرة لا تنبني على الحادثة وتموضعها في سياق الحكاية المشاعة، بل ستتحرك في المساحة الأكثر التماعًا للكتابة، والقادرة على استحضار سيرة المكتوب عنه بوصفه مجموعة من المرموزات الفاعلة لسيرة أي شخص بما فيها الأم، التي تتحول إلى متراس بدوّ، لمجرد أنها تستعيد من بين الركامات حبلًا سريًّا مهترئًا.

وفي مجموعته الشعرية الأخيرة التي صدرت بعد وفاته مباشرة (2007م) وحملت عنوان «على بعد ذئب» أرادها أن تكون تنويعًا راقيًا لأسلوبيات الكتابة التي اعتمدها في مسيرته التي امتدت لثلاثة عقود. فالوزنية المتخلصة من المفردات اللاشعرية السائبة والزائدة، حضرت إلى جانب النصوص اللاوزنية المنفتحة على أفق الأفكار الممسكة بأحجار الحكمة، وتقطيرًا لتجربة الحياة بكل أنوائها التي قد تكثفت في نهاية المطاف على هيئة ذئب في الطريق الموحش… ذئب ليس له سوى عواء الموت أو مخالب الجحود اللذين تربصا به قبل أن تطأ قدمه عتبة الخمسين. إنها التجربة المميزة الأكثر اكتمالًا في المدونة الشعرية اليمنية المعاصرة، التي هي بحاجة إلى مقاربات نقدية أكثر عمقًا، بعيدًا من انفعالات الذكرى وسيلان العاطفة.

محمد عبدالوهاب الشيباني - شاعر و كاتب يمني | نوفمبر 6, 2016 | الملف

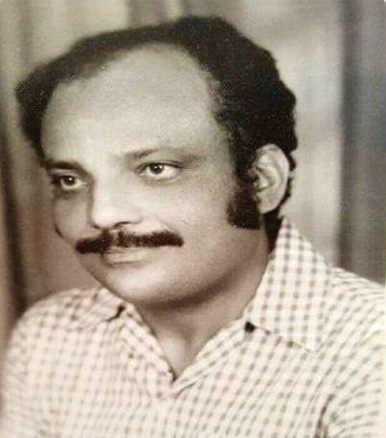

أبو بكر السقاف

إعادة قراءة تراث التنويريين اليمنيين المبكر، والتعريف به وبأصحابه، في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ اليمن، يعد إسهامًا حيويًّا في التقليل من تأثيرات الردة السياسية، والنكوص الوطني الآخذين في التغلغل في الوعي الجمعي، بفعل أدوات الحرب، ومشروعاتها التفتيتية التي تحاول قوى الاستبداد والتخلف (التاريخي) إعادة إنتاجها في الواقع. وإن بدلت وقتها وأدواتها وخطابها، تظل هي نفسها قوى الاستبداد التي عرّى زيفها وتخلفها أولئك التنويريون، قبل أكثر من ثمانين عامًا، حين وضعوا أول حروف أسئلة النهضة والثورة في سفر التنوير المبجل.

ليس ردًّا لاعتبار منجزهم الذي تعرض للنكران والإهمال والإلغاء، إنما أيضًا استلهامًا لفكرة التمرد الخلاق الملهم لطريق الحرية والمواطنة، الذي بشر به هذا التراث، في بلد يستحق أن يحيا أبناؤه بكرامة.

ظن النخبويون اليمنيون، مطلع عشرينيات القرن الماضي، أن باستطاعة الدولة التي استقلت عن الحكم العثماني غداة الحرب العالمية الأولى (1918م)، وفرضت سيطرتها على اليمنين (الأعلى والأسفل)، الذهاب بعيدًا نحو بناء دولة وطنية قوية وعصرية. لكن بعد عقد ونصف من قيام (المملكة المتوكلية)، سيصحو اليمنيون من وهمهم الكبير؛ فالإمام يحيى أحال مشروع الدولة إلى إقطاعية خاصة به وبأبنائه. وبسبب عقليته التقليدية المحافظة، وتشدده الديني، وشحه الشديد، دمر كل شيء له علاقة ببناء دولة مواطنة وخدمات.

القليلون من مثقفي عاصمة الحكم، وبعض المدن اليمنية الأخرى، الذين كانوا يقرؤون حالة النكوص هذه، عملوا كل ما يستطيعون، ليصل صوتهم الضعيف إلى المجتمع المغلق. وفي سبيل ذلك قدموا التضحيات الكبيرة، التي لم تقف عند حدود التسفيه والمطاردة، أو تصل للاعتقال، بل امتدت لتنتهي في حالات كثيرة إلى حبال المشانق. غير أن فعلًا مقاومًا مثل هذا، كان يفتح أهم نافذة لدخول النور القليل لفعل التغيير.

العام الكارثة وصوت (الإنتلجنسيا) الناهض

عمر الجاوي

مع عام 1934م بدأ صوت جريء يعبر عن رفضه لطريقة إدارة الإمام للبلاد، بعقلية المالك المتزمت والمتعصب والمنغلق. هذا الصوت، خرج من البنية الثقافية المحافظة نفسها، التي كرسها نظام الحكم، وأدار معاركه (الفكرية) بالأدوات نفسها التي امتلكت، في الوقت عينه، أسلوبها البسيط، في النفاذ إلى عقول كثير من المهجوسين بالسؤال الكبير: من نحن؟ وماذا نريد؟ وعبرت عن تجليات هذا الصوت طلائع التنويريين (العصاميين)، الذين لم يأتوا من حواضن سياسية منظمة، أو مدارس فكرية حديثة، فقط بإمكانياتهم المعرفية البسيطة، خطوا أولى الخطوات، في الطريق الشاق والطويل لمعارضة السلطة الغاشمة، وتعرية أدواتها المستخدمة في الاستبداد الديني. وأكثر الأسماء تمثيلًا لهذا المنزع الجديد الشيخ حسن الدعيس، الفلاح الفيلسوف، الذي حضر في معترك المركز بوعيه الجدلي المختلف والمؤثر، وهو الآتي من أحد جبال اليمن (الأسفل). وخلال مدة قصيرة استقطب العشرات من المثقفين الملولين من حكم الإمام، والذين أصبحوا المشغل الفاعل في نواة المعارضة السياسية، التي بدأت تتحسس طريقها الشاق من «المقايل» وحلقات المسجد، متخذة من الخطاب الديني، وموضوعاته الإشكالية، مدخلًا لنقد منظومة الحكم ورأسها.

وإلى جانبه ظهر الأستاذ محمد عبدالله المحلوي، الذي دخل هذا المعترك بوعي عصراني أكثر انفتاحًا؛ بسبب احتكاكه المباشر بمعارضين عثمانيين، نفتهم السلطات العثمانية إلى اليمن كنوع من العقاب، فاكتسب منهم اللغات وبعض علوم العصر، التي قادته بدورها إلى القراءات الفاحصة للفكر الديني، الذي بواسطته كون شخصيته الثقافية الرائدة «فحفظ الحديث والتفاسير، ودرس التاريخ والرياضيات والطب وأحوال البلاد الشرقية والغربية، ولولعه بالبحث والاستطلاع درس العهدين القديم والجديد عند حاخام صنعاء الكبير يحيى الأبيض»، كما قال العزي صالح السنيدار في «الطريق إلى الحرية».

وإلى جوار الاثنين كان أحمد المطاع، الضابط المثقف، وثاني رئيس تحرير لمجلة الحكمة بعد قتل رئيسها أحمد عبدالوهاب الوريث، وفيها استكمل ما ابتدأه الوريث من نشر موضوعات عن الإصلاح (الديني والسياسي) في حلقات متتابعة تحت عنوان «في سبيل الإصلاح»، متخذًا من موضوع اللغة محورًا للمساءلة عن أسباب وعوامل انحطاط وسقوط الفكر. محاكيًا وهو في الطرف القصي والمغلق ذات الأسئلة التي أنتجتها المراكز الثقافية العربية آنذاك.

قبيل هذه الحقبة بقليل، كان المحامي محمد علي لقمان في مدينة عدن يقارب سؤال النهضة والتنوير، بإصداره كتاب «بماذا تقدم الغرب؟» في عام 1933م، والكتاب في توجهه العام خاض في السؤال المركزي، الذي ظل يشغل الحيز الأكبر من تفكير النهضويين العرب، وعد هذا الكتاب تمثيلًا واضحًا للتوجهات التنويرية التي استوعبتها مدينة عدن، التي شهدت في عام 1925م ولادة أول نادٍ أدبي (رَأَسَهُ لقمان نفسه)، وصولًا إلى تشكيل الأحزاب والنقابات فيها بعيد الحرب العالمية الثانية. وكان لقمان أحد المؤثرين الحيويين فيها، بخوض صحيفته «فتاة الجزيرة» هذا المعترك بكل مفرداته الضاجة.

في عام 1937م أصدر الطالب الأزهري أحمد محمد نعمان كتاب «الأنة الأولى»، الذي عُد أول مطبوعة في أدبيات الأحرار اليمنيين، وهي حسب عبدالودود سيف «متميزة على مستوى مرحلتها الوطنية (التنويرية)»، وقدم فيها كما يقول الدكتور أحمد القصير: «رؤية مبكرة حول بعض جوانب التاريخ الاجتماعي لليمن، وشرحًا لأسباب الهجرة وأشكال اضطهاد الرعية باستخدام الإمامة أساليب (الخطاط) و(التنافيذ) و(التخمين) في تحصيل الضرائب».

هذا الطالب الذي سيتحول بعد سبعة أعوام، إلى قائد في حركة الأحرار التي تشكلت في عدن في عام 1944م، وكان أكثرهم إيمانًا بالعلم كمدخل للتحول؛ لأنه رأى، خلال رحلة تعلمه التي ابتدأها في العشرينيات في مدينة زبيد، وأتمها في الأزهر أواخر الثلاثينيات، أنه لا مناص أمام هذا الشعب للخروج من بؤسه وشقائه إلا بالعلم. وقد قضى النعمان سنوات كثيرة في تعليم الآخرين ابتداء من عمله في مدرسة (ذبحان الأهلية)، حيث عاش الصدمة المعرفية الأولى مع الأستاذ (محمد أحمد حيدرة).

وحين قربه الإمام أحمد، حين كان وليًّا للعهد، أوكل إليه تدريس ابنه البدر، وإدارة المعارف. وفي حجة، حيث كان مسجونًا بعد ثورة 1948م، أنشأ (المدرسة المتوسطة) لتعليم الأطفال، وفي ندائه للشعب اليمني لدعم (كلية بلقيس) التي افتتحت في عام 1961م في الشيخ عثمان بعدن قال: «لا بد أن تعد مجموعة من الشباب نفسها لتحمل مهمات التعليم بعقلية متفتحة تعي جيدًا أحوال شعبها، وتدرك المهالك التي طرح فيها بالمواطنين»، لهذا عُد النعمان مثقفًا عضويًّا «اتخذ التعليم مدخلًا للإصلاح السياسي ورأى أن تنوير العقول هو أساس تطوير المجتمع والإنسان»، كما يرى هشام علي في كتابه «المثقفون اليمنيون والنهضة».

الحكمة وأخواتها ومشروع الإصلاح والتغيير

محمد عبدالولي

في (ديسمبر 1938م) صدر أول أعداد مجلة «الحكمة يمانية»، كوسيلة من وسائل سلطة الإمام يحيى لاحتواء الصوت الشاب (من الأدباء والمثقفين المطالبين بالإصلاح) بإيجاد متنفس يمكن السيطرة عليه، وكان ظهور هذا الصوت معبرًا عن حالة السخط الشديد، التي تملكت هذه الشريحة جراء انتكاسة مشروع الدولة، وانغلاقها المميت فكانت، (ببساطتها وبدائيتها) أول مطبوع يصدر في عاصمة الإمام يحيى، يفتح كوة صغيرة في جدار الانغلاق الصلب والمعتم. وستعد «الحكمة» إضافة إلى صحيفة «فتاة الجزيرة» التي أصدرها الرائد محمد علي لقمان في عدن 1940م، وصحيفة «صوت اليمن» التي صدرت في 1946م عن الأحرار، الأوعية المهمة التي استوعبت الصوتين المطالبين بالإصلاح والتغيير معًا. لهذا ليس بمستغرب أن يكون قياديو هذه الصحف وكتابها من أبرز شهداء ثورة 1948م ومعتقليها.

في (ديسمبر 1938م) صدر أول أعداد مجلة «الحكمة يمانية»، كوسيلة من وسائل سلطة الإمام يحيى لاحتواء الصوت الشاب (من الأدباء والمثقفين المطالبين بالإصلاح) بإيجاد متنفس يمكن السيطرة عليه، وكان ظهور هذا الصوت معبرًا عن حالة السخط الشديد، التي تملكت هذه الشريحة جراء انتكاسة مشروع الدولة، وانغلاقها المميت فكانت، (ببساطتها وبدائيتها) أول مطبوع يصدر في عاصمة الإمام يحيى، يفتح كوة صغيرة في جدار الانغلاق الصلب والمعتم. وستعد «الحكمة» إضافة إلى صحيفة «فتاة الجزيرة» التي أصدرها الرائد محمد علي لقمان في عدن 1940م، وصحيفة «صوت اليمن» التي صدرت في 1946م عن الأحرار، الأوعية المهمة التي استوعبت الصوتين المطالبين بالإصلاح والتغيير معًا. لهذا ليس بمستغرب أن يكون قياديو هذه الصحف وكتابها من أبرز شهداء ثورة 1948م ومعتقليها.

أما «البريد الأدبي» (مجموعة رسائل شخصية ذات طابع أدبي، تبادلها فيما بينهم الأدباء بين صنعاء وذمار وتعز في الأربعينيات)، فسينظر إليها كمكملة للحلقات الثلاث؛ لأنها حسب الدكتور سيد مصطفى سالم: «نتاج مرحلة تاريخية واحدة، وخضعت لظروف سياسية ومؤثرات فكرية واحدة، لذلك كونت الحلقات في مجموعها تيارًا فكريًّا صاحب النشاط السياسي، الذي برز بأشكال مختلفة، وانتهى بثورة 1948م». إضافة إلى صحيفة «السلام» التي أصدرها في (كارديف) عام 1948م، كأول صحيفة عربية تصدر في المملكة المتحدة، الشيخ عبدالله علي الحكيمي، أحد رواد مدرسة الأحرار اليمنيين ومنوريها، لتكون صوتًا جديدًا للمعارضة، يوجه بعناية للمهاجرين اليمنيين المشتتين في الأصقاع، وقد التزمت منذ أعدادها الأولى بحرية الرأي والتعبير، لتكون فضاء ثقافيًّا إنسانيًّا مفتوحًا. وإن صاحبها، بحسب قادري أحمد حيدر في كتابه «المثقفون وحركة الأحرار الدستوريين»: «صوفي وثوري مقاوم، انخرط في تيار حركة التحرر الوطني العربية والقومية في بلدان المغرب العربي من أجل استقلال المنطقة من الاستبداد والاستعمار. ومن أوجهه البارزة دعوته المبكرة لحوار الأديان والثقافات والحضارات». صحيفة السلام، التنويرية بحسب عبدالباري طاهر، نشرت منذ أعدادها الأولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في يوليو 1947م، غادرت من عدن صوب لبنان أول بعثة تعليمية يمنية لأربعين طالبًا (في سن المراهقة المبكرة تراوح أعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة) من مدن مملكة الإمام الرئيسة (صنعاء – تعز – الحديدة) اختيروا بمقاييس فرضها الأمير عبدالله ابن الإمام وزير المعارف وقتها، لحسابات سياسية في إطار التنافس داخل بيت الحكم. الأربعون طالبًا الذين نقلوا إلى بعض مدن مصر بعد عام واحد فقط من دراستهم في لبنان (وما سيلتحق بهم من طلاب مبتعثين من الشمال والجنوب، ومبتعثي الأندية والأحزاب والأسر في عدن) سيشكلون اللحظة الفارقة في التاريخ السياسي والثقافي اللاحق لليمن.

ففي القاهرة حسب كيفن روزر في كتابه «بعثة الأربعين الشهيرة» كان هؤلاء المبتعثون «منجذبين سلفًا إلى النشاط السياسي، وفي هذه العملية، صاغوا علاقات سياسية قيمة مع حركات يمنية وعربية متعددة. وكانت رؤاهم عن التطور الاقتصادي، والعلاقات الأجنبية، والتركيبة السياسية متكيفة مع نموذج الثورة المصرية»، التي دخلت بكل ثقلها في معترك التحول في اليمن مع بزوغ ثورة سبتمبر، وكان فيها لطلاب البعثات في القاهرة (عسكريين ومدنيين)، الإسهام المميز فيها، من خلال وجودهم ككادر متعلم في دوائرها ومؤسساتها، أو تحولهم إلى قادة سياسيين في الأحزاب (الدينية والقومية واليسارية) التي حضرت في مشهد التحول الجديد، بوصفها حواضن للوعي السياسي، وروافعه المنظمة. ومن هذه البعثات، خرجت أول مرة الحركة الطلابية اليمنية الموحدة، التي ضمت أبناء جميع مناطق اليمن، ودعت في مؤتمرها الدائم المنعقد في يوليو 1956م في القاهرة إلى الوحدة اليمنية، وناهضت كل دعوة تتناقض مع هذا التوجه، وهي بذلك أول من أكد في العصر الحديث على وحدة الشعب اليمني ووحدة الأراضي اليمنية، وهو ما يعني أن فكر تلك الحركة قد اتسم بالعمق، كما انطوى على نظرة استشراف تتسم ببعد النظر حول مستقبل اليمن». كما يرى الدكتور أحمد القصير في مخطوط «إصلاحيون وماركسيون».

ومن هذه الحركة خرج كثير من وجوه التنوير والثورة والفكر والأدب والسياسة، وعبروا بكل وضوح عن وجه اليمن الجديد. وعلى سبيل الذكر لا الحصر يحضر هنا اسم الدكتور أبو بكر السقاف المفكر اليساري الكبير، وعمر الجاوي السياسي والمثقف المختلف، ومحمد أحمد عبدالولي الروائي الرائد، والشعراء إبراهيم صادق، ومحمد أنعم غالب، وسعيد الشيباني.

التنويريون بين تعالي السياسي وانكسار المثقف

منذ انطلاق رحلة المعارضة السياسية المبكرة في الثلاثينيات، كان الهم الأكبر الذي انشغلت به طلائعهم المثقفة، هو كيفية إخراج البلاد من عزلتها وتخلفها المريع. وفي سبيل ذلك اتبعت هذه المعارضة العديد من الوسائل في توصيل رسالتها الوطنية، ابتداء بنصح الحاكم، ثم الدعوة للإصلاح في إطار منظومة الحكم ذاتها، قبل الانتقال إلى التغيير في إطارها، وصولًا إلى تغيير نظام الحكم برمته، واستبدال نظام آخر به هو النظام الجمهوري، الذي جاءت به ثورة 26 سبتمبر1962م.

وفي كل المراحل ظهر المثقف الرائد، مذوبًا بفعله الحدود، بينه وبين السياسي في الوظائف والأدوار «التي تحولت بمرور الوقت إلى حالة إشكالية، اقتضت الحاجة إلى إعادة مراجعة وفحص هذه المفاهيم، بدلًا من التماهي مع السياسي بوصفه السلطة ورأس المال، وبوصفه أيضًا القوة المادية والرمزية» كما قال علي حسن الفواز.

القوة ورأس المال الرمزي للسياسي، ستتكثف خلال خمسة عقود في الحالة اليمنية، وعلى وجه الدقة فيما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، التي امتد تأثيرها إلى الجمهورية اليمنية بعد حرب 1994م، كسلطة تعيد إنتاج نفسها في إطار التحالف القبلي العسكري الديني، ولم تنتج، حسب وليد علاء الدين سوى الخراب «وأخطر مظاهر هذا الخراب تمثلت في كسر إرادة النخبة، التي تحول دورها من كونها تمثيلًا لسلطة المثقف النقدي والنقضي في آن واحد، إلى كونها أدوات تبريرية لخطاب سياسي يفتقر إلى أدنى الروادع القانونية والأخلاقية».

لهذا لا غرابة في أن نشهد الآن وبعد خمسة عقود ونصف من ثورة 26 سبتمبر، هذا الانقسام المريع في بنية النخبة «بفعل الاستقطابات القوية والحادة، التي امتدت إلى شريحة المثقفين، الذين بدؤوا بالتحوصل داخل هوياتهم الضيقة (السياسية والمناطقية والطائفية) حين لم يجدوا مؤسسات الثقافة التي ينتمون إليها، قادرة على حمايتهم، والتعبير عن استقلاليتهم، وقبل هذا إذابة أحاسيسهم بالتمايز داخلها، فصاروا مع الوقت عنوانًا لانقسام المجتمع، عوضًا عن وحدته وتماسكه؛ بل صاروا عنوانًا لمتاريس المتحاربين في كل الجبهات؛ لأنهم ببساطة لم يستطيعوا تشكيل صوت نابذ للحرب ومجرِّمٍ لها، بسبب الضغوط الشديدة عليهم، وبسبب هشاشة تكويناتهم الفكرية، التي من المفترض أن تكون عابرة للجغرافيا والطائفة والعائلة». كما أراد التنويريون الأوائل.

في (ديسمبر 1938م) صدر أول أعداد مجلة «الحكمة يمانية»، كوسيلة من وسائل سلطة الإمام يحيى لاحتواء الصوت الشاب (من الأدباء والمثقفين المطالبين بالإصلاح) بإيجاد متنفس يمكن السيطرة عليه، وكان ظهور هذا الصوت معبرًا عن حالة السخط الشديد، التي تملكت هذه الشريحة جراء انتكاسة مشروع الدولة، وانغلاقها المميت فكانت، (ببساطتها وبدائيتها) أول مطبوع يصدر في عاصمة الإمام يحيى، يفتح كوة صغيرة في جدار الانغلاق الصلب والمعتم. وستعد «الحكمة» إضافة إلى صحيفة «فتاة الجزيرة» التي أصدرها الرائد محمد علي لقمان في عدن 1940م، وصحيفة «صوت اليمن» التي صدرت في 1946م عن الأحرار، الأوعية المهمة التي استوعبت الصوتين المطالبين بالإصلاح والتغيير معًا.

في (ديسمبر 1938م) صدر أول أعداد مجلة «الحكمة يمانية»، كوسيلة من وسائل سلطة الإمام يحيى لاحتواء الصوت الشاب (من الأدباء والمثقفين المطالبين بالإصلاح) بإيجاد متنفس يمكن السيطرة عليه، وكان ظهور هذا الصوت معبرًا عن حالة السخط الشديد، التي تملكت هذه الشريحة جراء انتكاسة مشروع الدولة، وانغلاقها المميت فكانت، (ببساطتها وبدائيتها) أول مطبوع يصدر في عاصمة الإمام يحيى، يفتح كوة صغيرة في جدار الانغلاق الصلب والمعتم. وستعد «الحكمة» إضافة إلى صحيفة «فتاة الجزيرة» التي أصدرها الرائد محمد علي لقمان في عدن 1940م، وصحيفة «صوت اليمن» التي صدرت في 1946م عن الأحرار، الأوعية المهمة التي استوعبت الصوتين المطالبين بالإصلاح والتغيير معًا.