عبدالدائم السلامي - كاتب تونسي | نوفمبر 1, 2020 | مقالات

سأستعمل في مقالي لفظة «الدولة» وأعني بها النظامَ الذي يُدير الأنشطة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ما فوق جغرافيا معلومة، وسأبادر إلى طرح سؤال بسيطٍ: هل من طبيعةِ الدَّوْلة أنْ تُحبَّنا نحنُ الشعبَ؟ قد يبدو سؤالي مجّانيًّا متى صَرَّفناه في أُفقِ فَهْمِنا العامِّ للدولة؛ إذْ يندُر أن تُوجدَ دولةٌ في الأرضِ لا تُحبُّ شعبَها، على الأقل هي تُحبّه بوصفه مجموعَ الرعايا الذين يمنحونها أهليةَ الوجودِ، بل هي تُحبّه حبًّا ممزوجًا بخوفها من أنْ يهربَ منها؛ لأنها تخشى أنْ تشتكي، عندئذ، شكوَى الرسّام بول كلي في قوله: «ما الذي ينقصنا؟ ما ينقصنا هو الشعب» (شاهدٌ أورده جيل دولوز في درسه حول السينما في 25 يناير 1983م).

والحقَّ أقول: إنه ليس من شأن الدولة أن تُحبَّ أصلًا؛ لأنها متى أحبّتْ خانتَ طبيعتَها وتهاوت أركانُها وفتحتْ بابًا للفسادِ، ولذلك يتوجّب عليها ألّا تُحبَّ لتظلّ حيّةً وحصينةً. إنها كيان بلا عاطفة، بل قل: إنّ لها عواطفَ قانونيةً واقتصادية وإداريّة وأمنية وعسكرية بلا عاطفةٍ آدميّة، وهي لا تُحبُّ بتلك العواطف ولا تكره، وإنما تعرف بها الصوابَ والواجبَ وتضمن بها استمرارَها.

إذن، فهي لا تُحبّنا في جميع أحوالنا فيها، وذاك واجبها؛ ذلك أننا إذا التزمنا بقوانينها وأنجزنا واجباتنا، ترى ذلك داخلًا ضمن واجبنا الوطنيّ، فلا تفكّر حتى في أن ترسل لنا، مثلًا، باقاتِ ورد كلّ صباحٍ، ومعها رسائلُ حُبّ فيها قلبٌ أحمرُ مطعونٌ بسهمٍ من الشَّوْقِ.

ومتى سَهَوْنا عن إنجاز واجباتنا وعطّلنا فيها جريانَ نظامِها، وجدت في ذلك إخلالًا منّا بحقوقها علينا، وسارعت إلى معاقبتنا بلا تَرَمْرُمٍ ولا شفقةٍ حتى تضمن احترام هيبتِها. غير أنّ براءة الدولة من الوقوع في حُبّ شعبها لا تمنعها من أن تُشجّع الحبَّ بين أفراد الشعب.

لقد ساهم تصحُّرُ عواطفِنا، وانحرافُ علائقنا الاجتماعية من حيّز البهجة بالآخر فِعْلًا وانفعالًا إلى حيّز الانحباس في الذات والاستغراق في الكآبة، في تَحَوُّلِ الفرد العربيّ إلى كائنٍ منغلقٍ على ذاته، وغارقٍ في دفتر حساباته أو في حاسوبه أو في احتساب أجره عند الله، ومحكومة حياتُه اليوميةُ بالخوف من انتهاء صلاحيّة الدنيا، فصار متردِّدًا في كلّ شيءٍ، وقليلَ الحضور الفعليّ في الشأن العامّ، فلا يتواصل مع غيره إلّا تواصل الأشباح عبر «النكزات» و«اللايكات»، وهو ما يُخْشَى معه أن يَفْقِدَ القدرةَ على استعمال اللغة لكتابة رسالة حبّ.

وهذا وضعٌ خَلَقَ الحاجةَ إلى تدبيرٍ لمؤسّسةِ الحُبِّ جديدٍ، يُجدِّدُ به الشعبُ طبيعةَ حضورِه الوجدانيّ والفكريّ في جغرافية وطنه وفي العالَم، فإذا الوطنيّةُ عندئذ لا تكتفي بأن تكون حُبًّا عموديًّا ينطلق من الفرد ويبلغ مؤسّسات الدولة فحسب، وإنّما تكون أيضًا حرصَ الدولة على استزراعِ حبٍّ أفقيٍّ يَشِيعُ بين أفراد شعبِها.

وفي ضوء هذا يصيرُ ممكنًا طرحُ سؤالي: ماذا لو اختارت الدولة العربية -من حيث ما هي كُلٌّ عظيمٌ له كفايةُ تَدْبير الشأن العامّ- أنْ تستحدِثَ لها وظيفةً عاطفيّةً تتحمّل بموجِبها مسؤوليةَ إدارة الحبِّ العموميّ عبرَ توفيرِها ظروفَ إنتاجه وحمايته وإشاعته بين الناس؟ وهذا سؤال يستدعي آخرَ وهو: كيف تُسيِّرُ الدولةُ الشأن العاطفيّ من دون أن يُخشى في ذلك من أن تتعدّى على حقوق مواطنيها الشخصية؟

لئن كانت الوظيفة التقليدية للدولة هي أن تُربّينا على طاعتها لنحميها من أعدائها، فمن واجبنا، نحن الشعبَ، أن ندرِّبَها على حمايتنا من أنفسنا. لقد صار من الواجب الوطنيّ أن نُدرّبَ الدّولةَ على أن تكون فضاءً مُواطِنيًّا للحبِّ، تؤسِّسُ فيه، بقوّة مؤسّساتها، أركانَ المحبّة المادية والمعنوية سواءٌ أكان ذلك في مقرّرات التعليم أم في التشريعات القانونية أم في الخطابات الإعلامية والسياسية والدينية. ولن تتحقّق الوظيفة العاطفيّة للدولة إلّا متى كانت الدولةُ نفسُها لا ترى في الحبّ إلّا شأنًا خاصًّا في معنى عموميٍّ، وفعلًا حُرًّا يحثُّ الناسَ على العمل والإبداع فيه، وذلك من جهة رغبتهم الأفلاطونية في الحصول على ما ينقصهم، وتَعْتَبره سبيلَ المواطنين إلى تحقيق السعادة السبينوزية من جهة ما فيه من سعادةٍ في الواقعِ وشفاءٍ من أمراضِه.

ولأنّه ما من أحدٍ يقدر على تدريب الدولةِ مثلَما يقدر شعبُها بعامّتِه ونُخبتِه، فإنّ من واجبنا أن نستحثّها على أن تستحدث لها تلك الوظيفةَ العاطفيّةَ، لتَعْضُدَ بها وظائفَها التقليديةَ، وتحمي بها نفسَها من غُزاة التطرّف والكراهيّةِ والفساد والميز العنصريّ أو الجنسيّ؛ لأنّ الكراهيةَ على رأي سبينوزا «لا يمكن لها أن تكون خيرًا أبدًا».

كيف ندرِّبُ الدولة على الحبّ؟ يحدث ذلك بأن تُوفِّر لها نخبتُها مُدوَّنةً فنيّةً وأدبيّةً وسياسيّةً وقِيَميةً في فضائل إشاعةِ الحبّ، وتزرعها بالتثقيف في مفاصل مؤسّساتها، كما يوفّر لها شعبُها مناخًا ملائمًا لتنزيل تلك المدوَّنة منازلَ واقعيّةً، هذا مع الإلحاح في مطالبتها بضرورة أن تعي أنّ الحبَّ -كالأمن والصحّة والتعليم والغذاء- عنصرٌ إستراتيجيّ ومطلَبٌ وطنيٌّ يظلّ تحقيقُه وإشاعتُه بين المواطنين من مسؤولياتِها المؤكَّدَةِ؛ لأنه يضمنُ للناس تعاضُدَ جهودِهم والترقّي بكينوناتهم صوب كمالِها، ويمنحُهم الاقتدارَ على تصنيع السعادة وتقاسُمِ فَيْئِها. ولن يتأتَّى ذلك إلّا عبر سبيل سَنِّ تشريعاتٍ لا تنتهك حرمةَ المواطن العاطفيّةَ وإنما تضمن له حقّه في الحُبِّ، وتدعمُ حظوظَ نجاحه فيه، وتجعل الحبَّ نفسَه أسلوب حياةٍ يفيض عن حيّز الفعل الشخصي ليملأ حيّزَ الحدثِ العمومي المحمول في ثقافة اجتماعية: هي ثقافة الحبِّ ومشاركته.

ومن ثمَّ يصير الحبُّ مُنْتَجًا لا يُباع في الأسواق العالمية؛ لأنه لا يكون إلّا صناعةً وطنيّةً تصنعُه عواطِفُ المواطنين وَفْقَ خصوصياتهم الثقافية والحضارية، ويكون ثَرْوةً ناعمةً، وطاقةً متجدِّدةً لا تنضبُ، تحتاجها دواليب سير العمل بمؤسّسات الدولة.

وبقدر ما تشجّع الدولةُ إنتاجَ الحبِّ وتُوفّر أسبابَ ازدهاره وتَحْميه يَحْمِي الحبُّ الدولةَ من أعدائها، ويحميها من نفسها، فالمواطن الممتلئ بالحبّ إنّما هو جنديٌّ مدجَّجٌ بوطنه: لا يهرب من أرضِ معركةِ شعبه مع الواقع، بل يظلّ يُقاتل بروحه وجسده وفكره معًا حتى يُحقّقَ النصرَ أو يموت دونه.

عبدالدائم السلامي - كاتب تونسي | مايو 2, 2017 | كتب

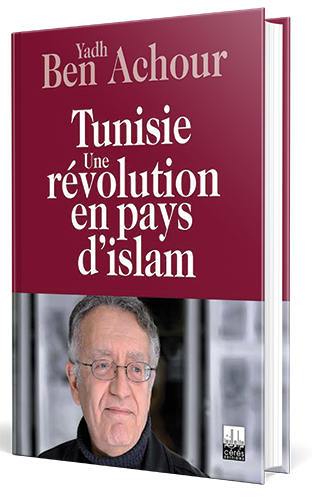

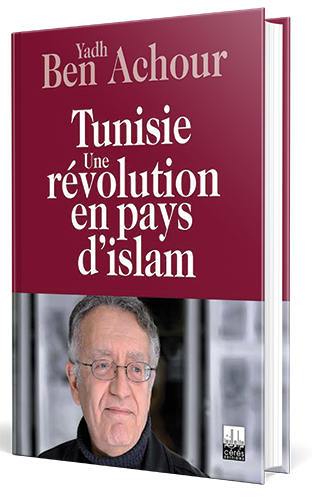

أصدر الأكاديمي عياض بن عاشور كتابًا بعنوان «تونس، ثورة في بلاد الإسلام» (2016) ناقش فيه سؤال الثورة التونسية من ناحية أسبابها وحيثياتها ونتائجها. وزّع بن عاشور كتابه الذي جاء في 381 صفحة وصدر عن دار سيراس للنشر وبدعم من المعهد الفرنسي بتونس، على سبعة أبواب هي: الثورة التونسية في سياقها، وسينوغرافيا الثورة التونسية، وتناقضات الثورة، والثورة والثورة المضادة، والمُقايضات التاريخية للثورة، وقوّة القانون في الثورة، ومعارك الدستور.

وقد مهّد لهذه الأبواب بمقدِّمةٍ مثّلت أطروحةَ كتابه وهي أنّ الثورة التونسية حَدَثٌ غير مسبوق في تاريخ الثورات البشرية، واستحقّت أنْ يُنظر لها بعين إيجابية، وميزتها أنها ثورة محكومة بتناقضات عديدة؛ فهي ثورة على استبداد الحاكم من شعبٍ يسوده المذهب السُّنيّ الذي يرفض الخروج عن الحاكم، وهي ثورة نادت بمَدنيّة الدولة، وظلّ الناس فيها متمسِّكين بمقدَّساتهم ومدافعين عنها، وهي أيضًا ثورة على نظام شمولي ولكنّها منحتْ بعض قيادات ذاك النظام مناصب سياسية عليا، وهي ثورة تدعو إلى حقّ الانتخاب وضرورة الإقبال عليه؛ لقطع الطريق أمام عودة التوريث السياسي، ويتخلّى فيها ما يناهز ثلث الشعب عن التصويت في انتخاباتها التشريعية والرئاسية، وهي كذلك ثورة قادها الشباب لتمنح السلطة لرئيس شيخٍ تجاوز عمره الثمانين سنة. وهو تناقض أكّده عياض بن عاشور ودعّمه بإيراد مجموعةٍ من الوقائع التي عاشتها تونس إبّان ثورتها، وصاغها في شكل أسئلة منها ما جاء في قولِه: «هل رأيتم ثورة يقودها -لعدة أشهر- مسؤولون من الشخصيات الكبرى للنِّظام نفسِه الذي أسقطته الثورةُ؟ هل توجد حكومة ثورية تحتمي بمجلس دستوري، فاقد لكل شرعية قانونية، ليملأَ الفراغ السياسي بالبلاد ويتّخذ التدابير القانونية اللازمة لمنح السلطة الجديدة فيها بعضَ ملامحها الشرعية؟».

أسئلة من الداخل

إنّ أسئلة عياض بن عاشور الذي أسهم في تقديم تصوّر للدستور التونسي الجديد، ليست أسئلةَ مَنْ يكتب سينوغرافيا للثورة، يستنطق فيها الوقائعَ، ويُعيد بناء أحداثها، ويتبيّن مَنْطِقها الحاكِمَ لسيرورتِها فحسبُ، إنما هي أيضًا أسئلةُ مثقّف وقانونيّ عايش حَرَاكَ الثورة من الداخل حيث دُعيَ مباشرة بعد 14 يناير 2011م ليكون رئيسًا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وكان له اتصالٌ مباشر ويوميّ مع الفاعلين السياسيّين ومع منظَّمات المجتمع المدني. وهو أمرٌ نراه قد منح كتابَه صدقيّةً قلّما توفّرت في ما كُتِبَ عن الثورة، ومكّنه هو من أنْ يختَبِرَ وقائع ثورة بلاده على ضوء وقائع الثورات العالمية ضمن المشتركِ العامِّ من شروطها على غرار ثورات فرنسا وروسيا والصين وإيران، وسهّل عليه الخُلوصَ إلى تأكيد أطروحة كتابه باستنتاجِ أنّ «تونس اخترعت نوعًا من الثورة ليس له شبيه في التاريخ»؛ ذلك أن ثورتها «ليست ذات طابع ديني» ولم يفجّرها صراع أيديولوجي أو حزبي أو عسكري دمويّ، وهي «لا تطرح نفسها أنموذجًا للثورات في العالَم»، إنما هي ثورة بلا زعيم، أو قُلْ: هي ثورة الشعب من أجل الشعب.

ولعلّ فرادةَ خصائصها هي التي «مثّلت سببًا لمشاكلها الحالية» على غرار ضعف الأداء السياسي والتدهور الاقتصادي والاضطراب الأمني على حدّ عبارة الكاتب الذي لم ينسَ، وهو يحلّل حدث الثورة التونسية، تأصيلها في سياقها الثقافي والقِيَمي، وهو ما نراه قد مثّل قوّةَ كتابه، حيث عاد إلى استقراء مفهوم الثورة في الإسلام، واختلاف الرأي فيه بين الشيعة والسنة، أي بين مَن يدعُون إلى الخروج عن الحاكم الظالم ومَن هم مع طاعة الحاكم وضرورة إصلاحه. وعلينا أن نشير هنا إلى أنّ تاريخ تونس الحديث يكشف عن حقيقة أنّ الإسلاميين (السُّنة) كانوا منذ زمن بورقيبة مع ضرورة الخروج عن الحاكم وعزله، على الأقل كان هذا موقفَ جماعة الإخوان المسلمين (حركة النهضة حاليًّا) من النظام البورقيبي. وقد ألقى هذا الأمر بظلاله الاختلافية على تباين آراء الناس في الثورة، حيث ظهر سياق ثقافي جديد تتحرّك فيه فئتان متناقضتان: فئة عَلْمانية مثّلتها النخبة الفكرية والأحزاب اليسارية ومنظمات مجتمعية عديدة تدعو إلى مَدَنية الدولة وعَدّ الإسلام شأنًا فرديًّا خاصًّا، وفئة إسلامية منها حركة النهضة، وهي أكثرهما حضورًا في الشارع التونسيّ، وبعض الحركات السلفية المتطرّفة التي تدعو إلى إنجاز ثورة تحكمها ثقافة جهادية مسلّحة لعلّ من ترميزاتها: «الرايات السوداء والصور الكبيرة التي يظهر فيها رجال ونساء حاملين لبنادق الكلاشنكوف».

تناقضات الثورة

وفي هذا الصدد بيّن الباحث بعضًا من مظاهر التناقض الذي حكم مُتَصوَّر الشعب التونسي للثورة؛ فمطلَب الحرية، وهو أبرز شعار من شعاراتها، لم يكن مطلَبًا ذا مدلول واحدٍ إنما كان مدلوله رخوًا قابلًا لأنْ يتشكَّل وَفْقَ الهيئة التي تريدها له إحدى الفئتيْن، وصورة ذلك ظهورُ أعمال فنية وكتابات إبداعية تناقش مسألة المقدَّس وتُخضعه لأسئلة الفكر، ومعارضةُ كثير من الناس لتلك الأعمال سواء في مجال الفن التشكيلي (أحداث قصر العبدلية بالمرسى التي مُنع فيها عرضُ لوحات تشكيلية قيل: إنها تمسّ حرمة الدين الإسلامي) أو السينمائي (أحداث سينما أفريكا التي ثارت فيها مجموعةٌ من الشباب على عرض فلم سينمائي رأوا في عنوانه حطًّا من قيمة الذات الإلهية) أو في مجال الحريات الشخصية (ظهور جمعية «شمس» للمثلية الجنسية التي جُوبِهتْ برفض شعبيّ كبير). ولعلّ «هذا التناقض» هو ما ميّز ثورة تونس، وخلق جدلًا في المجلس التأسيسيّ، ثمّ في مجلس النوّاب حول طبيعة الدولة ضمن الدستور الجديد: هل هي دولة مَدَنية أم دولة دينية؟ وهو جدل انتهى إلى توافق سياسي بين الحزبيْن الكبيريْن «نداء تونس» و«حركة النهضة» اللذيْن نالا الأغلبية في مجلس النوّاب، ودفع باتجاه اختيار نظام سياسي «شبه برلماني» يُكرِّس مَدَنية الدولة ويحافظ على انتمائها العربي الإسلامي في الآن ذاته. بل إنّ في هذا التناقض، وبخاصة عودة رموز النظام المخلوع وتفشّي الفوضى السياسية وتقهقر الوضع الاجتماعي، ما سهّل ظهورَ الاغتيالات السياسية في تونس (شكري بلعيد ومحمد البراهمي) التي تبنّتها تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم «أنصار الشريعة»، ذلك أنّ «تنامي الإرهاب في تونس لم يُغذِّه السياق الأيديولوجي الإسلاموي الذي ظهر بعد الثورة فحسب إنما أيضًا، وإلى حد كبير، عدم قدرة حكومات الثورة على تدبير مسألة العدالة الاجتماعية» التي مثّلت مطلبًا من مطالب الثائرين.

ومتى تجاوزنا بعض الهَناتِ التأويلية في كتاب عياض بن عاشور، على غرار حديثه عن الثورة وكأنها مكتملة في الزمن والحال أنها نصّ جماهيريّ ما زالت فصوله مفتوحةً على المفاجآت، قلنا: إنّه اجتهاد بحثيّ رصينٌ اتكأ فيه كاتبه على تجربته المعيشة، وعلى أغلب ما كُتب عن ثورة 14 يناير 2011م محليًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، وهو ما جعله يخلص إلى استنتاجاتٍ وجيهةٍ لعلّ من أهمّها أنّ المجتمع التونسيّ لم يَثُرْ على هويَّته الثقافية، كما هو معروف في الثورات عامَّة، ولم يتمرّد على أنساقه الاجتماعية والعقدية، إنما هو ثار على الظلم السياسي والحيف الاجتماعي، وظلّ في خلال ذلك محافظًا على عناصر تكوينه الثقافي، بل وحريصًا على تأصيلها في حَرَاكه الثوريّ.

عبدالدائم السلامي - كاتب تونسي | يونيو 5, 2016 | ثقافات

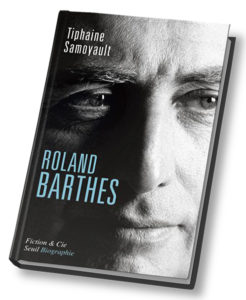

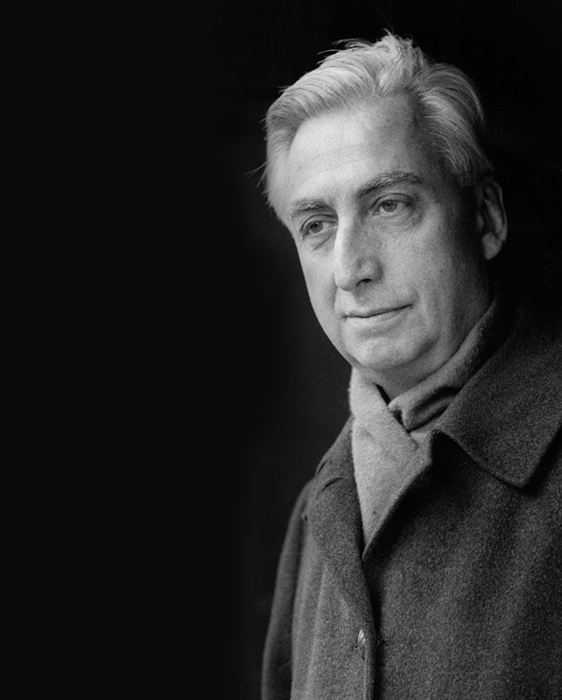

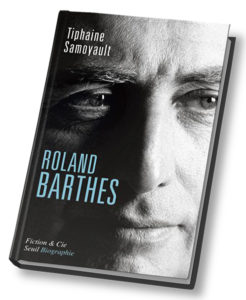

في مناسبة الاحتفال بمئوية الناقد والمفكر الفرنسي رولان بارت، وصدور كتاب جديد عنه بعنوان: «رولان بارت: سيرة ذاتية» للكاتبة المختصة في السيرة الذاتية تيفين سامْوَيُو، يحاول هذا المقال تسليط الضوء على مناطق لم تكشف من قبل في حياة صاحب «لذة النص».

أنْصَتَ رولان بارت (1915-1980م) إلى أشياء العالَم وأحيائه بامتلاءٍ فكريٍّ وشِعريّ معًا؛ أنصت إلى حركة المفردات الحاكمة لمنظومة المعيش الثقافي والاجتماعي والسياسي؛ كالنصّ الأدبي، والموضة، والإشهار، وألعاب الأطفال، ورياضة الكاتش، وشميم الأمكنة، والصورة الفوتوغرافية، والرغبة في العيش المشترك، والسيارات والإذاعة والجريمة والأطعمة، وغير هذا كثيرٌ ممّا تكتنزه الحياة اليومية من مفردات، باحثًا في كل واحدةٍ منها عن سرديّةِ خطابِها الخاصِّ، وعن إيقاعِها الدّلاليِّ الداخليِّ الباني لأسطورتِها الجديدةِ، وعن «حقيقة» لها أخرى مُمكنة لا تَعْتَوِرُها أحوالُ التهافت والتسطّح والاضطراب وأُحادية المعنى، وهي أحوالٌ رأى أنها قد لازمت الحقائق العامّة، وجعلتها تتحرّك –بكثيرٍ من المُعاناة- في خانة المألوفِ المُنتظَرِ الذي يجعل مستقبل الناس مُعَدًّا سلفًا للاستعمال فحسب وليس للمُتعة.

ولعلّ افتتانَ رولان بارت بمسرح حقائقِ الناس اليوميةِ هو ما رغّبه في تحليل شروط وجود الواحدة منها، وحَفْزها على التكشُّفِ بِبِكْرِ دلالاتها. وقد اتكأ في تحقيق ذلك على معرفتِه المائزة بتراث البلاغة القديمة، وتشرُّبِه للنظرية اللسانية ومجلوبات علميِ الاجتماع والتحليل النفسي سبيلًا قويمةً إلى نحت رؤيةٍ سيميولوجية للظواهر الإنسانية، تحدوه فيها «مقاومةٌ جامحةٌ لكلّ نظام مختزل»، وتَوقٌ إلى بلوغ معقولية للأشياء مُخالفة لِما يبدو منها معقولًا في الواقع، وكأنه لا يوجد في المعقولية غير فكرة المعقولية ذاتها، وكأن لأفكاره رغبةً في هز عروشِ كثيرٍ من النظريات، وفتح آفاقٍ جديدة للسَّكن في العالَم.

الغداء الأخير

توفّي بارت يوم 26 مارس 1980م بمشفى «سَلْبِتْريير» بباريس بعد شهر من تعرّضه لحادث مرور يوم 25 فبراير من السنة نفسها؛ سبّب له أضرارًا جسدية بليغةً. وكان بارت ينتوي يومَها التوجّه إلى «الكوليج دي فرانس»؛ لتهيئة التفاصيل التقنية التي تحتاجها محاضرتُه التي يُزمع الحديث فيها عن كتابات مارسيل بروست وعن الفوتوغرافيا، وذلك بعد حضوره حفلَ غداء دعاه إليه «جاك لانغ»، الذي صار فيما بعدُ وزيرًا للثقافة، في إطار حرص هذا الأخير على تمكين صديقه الاشتراكي «فرانسوا ميتران» من ملاقاة النخبة الفرنسية من فنانين وسينمائيين وكتّاب وإعلاميين على غرار كلٍّ من الملحّن بيار هنري، والممثلة دانييل ديلورم، ومدير أوبرا باريس رولف ليبرمان، والمؤرخين جاك بيرك وهيلين بارملان، وذلك لاستمالتهم إليه حتى يُقوّي حظوظَه في الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه «فاليري جيسكار ديستان».

توفّي بارت يوم 26 مارس 1980م بمشفى «سَلْبِتْريير» بباريس بعد شهر من تعرّضه لحادث مرور يوم 25 فبراير من السنة نفسها؛ سبّب له أضرارًا جسدية بليغةً. وكان بارت ينتوي يومَها التوجّه إلى «الكوليج دي فرانس»؛ لتهيئة التفاصيل التقنية التي تحتاجها محاضرتُه التي يُزمع الحديث فيها عن كتابات مارسيل بروست وعن الفوتوغرافيا، وذلك بعد حضوره حفلَ غداء دعاه إليه «جاك لانغ»، الذي صار فيما بعدُ وزيرًا للثقافة، في إطار حرص هذا الأخير على تمكين صديقه الاشتراكي «فرانسوا ميتران» من ملاقاة النخبة الفرنسية من فنانين وسينمائيين وكتّاب وإعلاميين على غرار كلٍّ من الملحّن بيار هنري، والممثلة دانييل ديلورم، ومدير أوبرا باريس رولف ليبرمان، والمؤرخين جاك بيرك وهيلين بارملان، وذلك لاستمالتهم إليه حتى يُقوّي حظوظَه في الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه «فاليري جيسكار ديستان».

وتَذكُر «تيفين سامْوَيُو» مؤلّفة كتاب «رولان بارت – سيرة ذاتية» الذي صدر مؤخرًا عن دار «سوي» بباريس في 700 صفحة ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية رولان بارت أنّ هذا المفكّر قد انغمس صباح الحادث في رقن نَصِّ محاضرةٍ كان سيُلقيها بـمدينة «ميلانو» الإيطالية خلال ندوة حول كتابات ستندال (1783 – 1842م)، وانصبّ جهدُه فيها على تبيّن مظاهر عشق هذا الروائي الفرنسي لإيطاليا، واختار لها عنوانًا: «نفشل دائمًا في الحديث عمّن نحبّ»، حيث أشار في الصفحة الأولى التي رقنها إلى أنّ سبب تحوّل ستندال من كتابة يومياته عن مدن إيطاليا إلى كتابة رواية عنها موسومة بـ«دير بارما» (1839م)، يعود إلى إحساسه بصعوبة نقل مشاعر حبّه لإيطاليا في يوميات السفر، وإمكان فعل ذلك في الرواية، حيث استطاع، عبر شخصية بطلها «فابريس»، أن يوصِّفَ ذلك الحبّ الذي قضى من أجله سنواتٍ عديدةً مُقيمًا هناك، وأن يتجاوز الجمودَ العقيم للمتخيَّل العِشْقِيِّ الذي طغى على كتابة الرواية في زمنه ذاك، وأن يمنحَ مغامرتَه السردية رمزيات عاطفيةً ووطنية وسياسية عامّة.

وتشير «تيفين سامْوَيُو»، كاتبة سيرة بارت الذاتية، إلى أن عدد الذين حضروا ببهو المشفى عند إخراج بارت من المشرحة كان قليلًا، وقد خلت كوكبتهم من مشاهير المجتمع الفرنسي، فأغلب هؤلاء هم طلبته، ونفر من زملائه وأصدقائه؛ أمثال: الدبلوماسي فيليب روبيرول، وفيليب سولرز، وإيتالو كالفينو، وفوكو، وغريماس، وجوليا كريستيفا. وهو أمر يشي بالتهميش الذي لحق رولان بارت في الوسط الثقافي على كثرة كتاباته وجِدَّة أفكاره وتنوّعها.

دائرة الأحزان

بموت بارت انغلقت دائرتان كبريان هيمنتا على مسار حياته: أما الدائرة الأولى فتحضر فيها اجتهاداتُه البحثية في السيميولوجيا والبنيوية، وما كان لهما من تأثير في قراءاته للنصوص الأدبية والظواهر الاجتماعية على اعتبار أنّ القراءة بالنسبة إليه قد مثّلت شكلًا من أشكال الوجود السعيد في العالَم. وأما الدائرة الثانية فظلّت فضاءً تموج فيه سُحب أحزانِه الشخصيّةِ حتى بدا الحزنُ كما لو أنه قَدَرٌ يسربل حياةَ هذا المفكِّرِ بدءًا ومنتهًى؛ فقد تيتّم وعمره لم يتجاوز بعدُ عامَه الأول، حيث مات والده «لويس بارت» ضابط البحرية التجارية خلال معركة في بحر الشمال سنة 1916م، وترك له وشمًا من الفقد، واسمًا ظلّ محفورًا في ذاته ومُحيلًا فيه على مساحاتٍ من الفراغ الأبويّ الدائم.

بارت وكريستيفا

ثمّ إن إصابته بمرض السُّلِّ قد أوهنت جسده وصدّت عزيمتَه عن مواصلة الدراسة، ومنعته من اجتياز امتحان البكالوريا، بل وألجأته إلى زيارة المستشفيات والتقيّد بنظام حياتيّ صارم ظلّ فيه ممنوعًا من ملاقاة الآخرين الذين يخشون أن تصيبهم منه العدوى. ولم يبرأ من هذا المرض، وإنْ برئ بُرْءًا مؤقَّتًا، إلا بعد سنواتٍ من التداوي. وقد ظهر وهنُ رئتيْه فجأةً خلال وجوده بمشفى «سَلْبِتْريير»؛ إذ أكّد أطبّاؤه في تقريرهم أنّ سببَ موتِه المباشر ليس حادث المرور، وإنما هو المضاعفات الرئوية الناجمة عن «حالة الفشل المزمن لجهازه التنفّسي»، وهو ما جعل النيابة العامّة بباريس تُبرّئُ سائق الشاحنة التي دهسته.

ولعلّنا واجدون في تهميش الوسط الثقافي لبارت، وإلحاح بعض الكتّاب على التجريح في أفكاره سببًا خفيًّا من أسباب حزنه، وبخاصّة أنه ذو طبعٍ شفيفٍ وهادئٍ جعله كثيرَ التأثّر بالموجودات وبمحمول لُغتها. فقد كان قليل الكلام، ميّالًا إلى العزلة والانسحاب من كلّ فضاء مشحون بالعداوة، مُحبًّا للموسيقا التي قال عنها: «إن الموسيقا تجعلنا تعساء بشكل أفضل»، هذا إضافة إلى ميله إلى فني الرسم والفوتوغرافيا. كما كان دائمَ الحديث بنغمة صوتية كئيبة عن تأرجحه الصعب بين الحياة والعمل، غيرَ مبالٍ بالحضور التظاهري في مناسبات الناس العامّة، من ذلك أنه لم يُمضِ على «بيان 121» ولم يشارك في مظاهرات مايو 1968م. ولا شكّ في أنّ هذه الملامح الشخصية الانطوائية إذا اقترنت بمنتجات أدبيّة جديدة الفكرة وجميلة الأسلوب -وقد مثّلت متضافرة مع غيرها من كتابات زملائه مدرسة في النقد جديدة- ستجعل من صاحبها عرضةً للنقد، بل وللسخرية.

وإنّ من أكبر معارضي أفكار رولان بارت زميله «ريمون بيكار» المنتمي إلى مدرسة النقد التقليدي التي لا تنظر إلى النصوص في ذاتها وإنما تنظر إليها من جهة سيرة كاتبها، وقد رأى في كتابة بارت نوعًا من الدجل الأدبي الذي يتغيّا منه صاحبه تحصيل الشهرة عبر زعمه التأسيسَ لمذهبٍ في النقد جديدٍ، وقد أصدر هذا الجامعيّ سنة 1965م كتابه الموسوم بـ«نقد جديد أم دجل جديد»، وانتقد فيه بحدّة كلّ أفكار رولان بارت، وهو الأمر الذي دعا هذا الأخير إلى الردّ عليه في كتابه الموسوم بـ«النقد والحقيقة». غير أنّ مثل هذا الانتقاد لم يمنع ناقدًا شهيرًا مثل «جان رودو» من كتابة مقالة قبل وفاة بارت بأسبوع قال فيها: «إنّ ما يعني بارت من الكتابة، ليس أن يكون معروفًا، وإنما أن يُعترف به». وإنّ من خلوص نيّة بارت للأدب ما نلفيه في قوله: «لو ساءلتُ نفسي اليومَ لماذا أحبّ الأدب، فالجواب الذي يتبادر عفويًّا إلى ذهني هو: لأنّه يُعينُني على أن أحيا، لم أعد أطلب منه، كما في الصِّبا، تجنيبي الجراح التي قد تُصيبني من لقائي بأشخاص حقيقيّين».

شخصية أسطورية حديثة

ويبدو أن تنامي حضور كتابات رولان بارت في منجزات الفكر العالمي الحديث، قد جعلت منه «شخصية أسطورية حديثة» بالمفهوم الذي اقترحه هو للأسطورة، حيث ظهرت عنه كتب عديدة يتغيّا فيها أصحابها إعادة قراءة أفكاره والتأريخ لحياته على غرار ما فعلت الباحثة «تيفين سامْوَيُو» مؤلّفة كتاب «رولان بارت- سيرة ذاتية»، أو اعتماده شخصية رواية كما فعل الفرنسي لوران بينيه الذي أصدر هذه السنة رواية بعنوان: «الوظيفة السابعة للغة» عن دار غراسيه بباريس في 496 صفحة، وخلق بها جدلًا إعلاميًّا كبيرًا. حيث تنطلق أحداث الرواية من واقعة حقيقية صورتُها تَعَرُّضُ رولان بارت إلى حادث دهسٍ بسيارة يقودها سائق بلغاري يوم 25 فبراير سنة 1980م أمام الكوليج دي فرانس بعد غداء مع فرانسوا ميتران المرشّح الرئاسي المنافس لجيسكار ديستان، وهو ما أدّى إلى وفاته.

بارت ووالدته سنة 1923 م

وقد مثّلت هذه الحادثة قادحًا سرديًّا ذهب فيه الكاتب إلى أن بارت كان يحمل مخطوطًا للباحث «رومان جاكبسون» فيه كشف عن وظيفة لغويّة سابعة، وقد اختفى هذا المخطوط لحظة الحادثة. ومعلوم أن الوظائف الستّ للغة في تصنيف جاكبسون هي: الوظيفة الانفعالية، والوظيفة الشعرية، والوظيفة التأثيرية، والوظيفة الإفهامية، والوظيفة المرجعية، والوظيفة الوصفية. غير أنّ الوظيفة السابعة التي توجد بالمخطوط تُراهن على مبدأ «الفعل» وتُخوِّل لمَن يطّلع عليها التأثيرَ في أيّ شخص لإنجاز أيّ عمل وفي أيّ مكان، أي تُمكّنه من السلطة المطلقة على الآخرين وفق مبدأ «القول هو الفعل» الذي قال به الباحث جون أوستين.

ومن ثمة فإنّ موت بارت يبعث على الشكّ في تورّط أطراف سياسية ولسانية واستخباراتية، هي في حاجة ماسّة إلى مثل هذا السرّ اللغويّ السحريّ. وللكشف عن الحقيقة؛ أمر الرئيس جيسكار ديستان المفتِّش «جاك بايارد» -وهو أمني شارك في حرب الجزائر ولا يهتم بالثقافة وأهلها- بالبحث في خفايا مقتل بارت بمساعدة جامعيّ شاب اسمه «سيمون هرزوغ» انتخبه لكي يمكّنه من فهم المشهد الثقافي السائد في فرنسا بداية السبعينات. ولعلّ في هذه التقنية السردية ما خوّل للرواية تمرير كثير من المعارف اللسانية والبنيوية التي كانت رائجة آنذاك، إضافة إلى كشف علائق المثقّفين فيما بينهم وتهافتهم على الشهرة حتى صاروا بسببها أشبه بحيوانات ينهش بعضُها لحمَ بعض. وقد قادت رحلة البحث عن قاتل بارت هذيْن المُفتِّشيْن من فرنسا إلى إيطاليا، ومنها إلى بولونيا، ثم إلى أميركا، وفي خلالها قابلا أغلب الرموز الفكرية والسياسية الغربية؛ أمثال: ميشيل فوكو، وجوليا كريستيفا وزوجها الروائي فيليب سوليرز، ودريدا، وغيل دولوز، وأمبرتو إيكو، وتودوروف، وسارتر، وبرنار هنري ليفي، ولوران فابيوس، وميتران وغيرهم. ولم تُخفِ الرواية نقدَها الساخر لهؤلاء المفكِّرين والسياسيّين الذين استلّت أقوالهم من سياقاتها الرسمية، وأوردتها ضمن سياقات حكائية مُتخيَّلة، جاعلة منهم شخصيات عنيفة وماجنة ودعيّة كما لو أنها تتغيّا محاكمة جيل مفكّري السبعينات من المفكّرين ذوي الشهرة العالمية أمثال بارت.

لست في حداد، إنني حزين

يبقى موت والدته «هنرييت بينجر» سنة 1977م أهمّ عامل من عوامل تنامي أحزانه، فقد مثّلت بالنسبة إليه –منذ وفاة والده– المرجَع العائليّ الوحيدَ والمتَّكأَ العاطفيَّ الذي يلوذ به كلّما فترت رغبتُه في الحياة، وثَقُل انصبابُ أيامه عليه. وبموت والدته، حفلت دروسه الجامعية بمعاني الفقد والوحدة والحزن على غرار درسه المعنون بـ«المحايد» (كوليج دي فرانس سنة 1978م) وكتابه «الغرفة المضيئة» الذي كتبه سنة 1979م، وشذراته اليومية التي أطلق عليها عنوان: «دفتر الحداد» مباشرة بعد موتها وجاء فيها قوله: «لم أكن مثلها؛ لأنني لم أمت معها»، ثم هو ينزاح بمفهوم الحداد على موت والدته إلى مفهوم الحزن؛ إذ يقول: «لست في حداد، إنني حزين»، ويُضيف في شذرة أخرى قوله: «تنتابني فكرة مرعبة صورتُها شعوري بأن أمي لم تكن كل شيء بالنسبة إليّ وإلَّا لما كنتُ قد كتبتُ كلَّ ما كتبت إلى الآن… وقد لاحظتُ أيضًا أن أمي كانت، قبل مرضها، تتعمَّدُ أن تكون مخلوقًا شفيفًا لا يكاد يُرى حتى أتمكن أنا من الكتابة». وقد تنبّه «جاك دريدا» إلى انهمار معنى الموت في كتابات بارت وفي أفهوماته على غرار تعريفه للرواية بالقول: «الرواية موت، إنها تجعل من الحياة قدرًا، ومن الذكرى فعلًا مفيدًا، ومن الديمومة زمنًا مُوجّهًا ذا دلالة»، وقد كتب دريدا مقالة في الغرض بعنوان: «موتُ رولان بارت المُتعدِّدُ» وذهب فيها إلى تأكيد حقيقة أنّ معنى الموت مبثوث في أغلب ما كتب بارت واحتلّ من كيانه فضاءَات كبيرةً إلى الحدّ الذي صار فيه «موتًا بصيغة الجمع».

عبدالدائم السلامي - كاتب تونسي | مارس 16, 2016 | قضايا

تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.

تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.

وهي علاقة تحفزنا إلى أنْ نسأل سؤاليْنِ: أوّلهما سؤالُنا عن إمكانية تخلِّي هاتيْنِ الفعاليتيْن الإنسانيتيْنِ عمّا كان ينتظم تاريخَهما من مواجهات ظلَّت خلالها كلُّ واحدة منهما تُناقض الأُخرى، وتمكر بها مكرًا؟ وثانيهما سؤالُنا عن وجاهة البحث عن شكلٍ من الوجود جديدٍ لكلِّ من الثقافيّ والسياسيّ مما يسمح للواحد منهما بأن يعضد جهدَ الآخر، ويحرسه مِن غُلَوائه، ويحميه من حالات ركوده وضعفه؟ وفي محاولة منا للإجابة عن هذيْنِ السؤاليْنِ سنلوذ بالحالة التونسية بعد انتفاضة يناير 2011م عيِّنةً نبحث من خلالها عن ملامح التدبير الثقافيّ والسياسيّ الذي حدّ من تزايد الفوضى الاجتماعية من جهة، وساهم من جهة ثانية في سِلْمية التجربة الثورية التونسية، وفي حصول البلاد على جائزة نوبل في السلام.

لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها.

لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها.

وما ينبئ به تاريخ الدولة الوطنية العربية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن هو استمرار تلك العلاقة بين الثقافة والسياسة، واتّكاء أنظمة الحُكم فيها على مقولات «محاربة الفتنة الداخلية» و«مشروع بناء الدولة الفتيَّة» و«مصلحة الحزب فوق مصلحة الجميع»، واعتمادُها بُعبُعًا تُخيف به كلَّ مَن يَروم معارضَتها أو نقدَها من المثقّفين.

وقد نستفيد في فهم ذلك مِن رأي ابن خلدون القائل: «السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة، يستعين بهما على أمره، إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم، أشد من الحاجة إلى صاحب القلم؛ لأن القلم في تلك الحال خادم فقط منفّذ للحكم السلطانيّ».

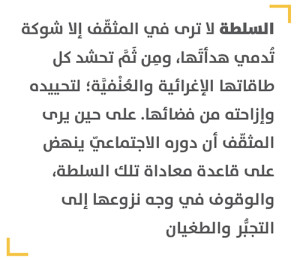

ومتى فاق احتياج الدولة إلى السيف احتياجَها إلى القلم أثَّر ذلك في طبيعة علاقة السلطة بالثقافة؛ وتفصيل ذلك أن السلطة لا ترى في المثقّف إلا شوكة تُدمي هدأتَها، ومن ثمة تراها لا تني تحشد كلّ طاقاتها الإغرائية والعُنْفيَّة لتحييده وإزاحته من فضائها، على حين يرى المثقّف أن دوره الاجتماعيّ ينهض على قاعدة معاداة تلك السلطة والوقوف في وجه نزوعها إلى التجبُّر والطغيان، فإذا هو يحشد كل طاقاته الإبداعية لتكون سبيله إلى كشف حقيقتها الاستبدادية أمام مجموعته الاجتماعية.

المثقفون والجنون والتشرُّد

على مدار هذه العلاقة الصدامية سالت دماءُ كثيرٍ من المثقّفين، ودُفع بعضُهم الآخرُ إلى الجنون أو التشرُّد أو الهجرة أو المكوث في ظلمة السجون. وعلى مدار هذه العلاقة -أيضًا- اقتنعت السلطة بمدى تأثير المثقّف في الجمهور، فحرصت على تدجينه بجميع الوسائل المتاحة لها، سواء أكان من خلال استقطابه إلى صفّها وإفراغه من جذوة قول الحقيقة، أم عبر التنكيل به متى رفض الانصياع لها، متمثِّلة في ذلك تاريخَ علاقة أنظمة الحكم العربية مع مبدعيها ومثقّفيها الذين خالفوا سياساتها في تدبير شؤون الرعايا، ورفضوا تحكّمها في آرائهم ومعتقداتهم؛ إذ جرى الإجهاز على الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم، والحلَّاج، وغيلان القدري، ومحمد بن سعيد المصلوب، والسهرورديّ، وبشار بن بُرد الذي «وشى به بعض من يُبغضه إلى المهديِّ بأنه يدين بدين الخوارج، فقتله المهديُّ. وقيل: بل قيل للمهديّ: إنه يهجوك. فقتله»، وغير هؤلاء كُثُر.

ولعلّ في مقتل هؤلاء المبدعين ما يعني أن كثرة من الأنظمة الحاكمة واعيةٌ بقُدرة المثقّف على الدفاع عن الحقّ، وكشف الباطل السياسيّ؛ لما لديه من قدرة على الغوص في أعماق الوقائع الحياتية، وتعرية تفاصيلِها، والتعبير عن قضايا المضطهَدين، وحفزهم إلى أن يتخلّصوا من الجور والظلم والاستبداد، وبِنَاءً عليه فإنه عندما استتبّ الأمن للدولة الوطنية سَعَتْ إلى استقطاب المثقّفين، وصار «أرباب القلم في هذه الحالة أوسع جاهًا، وأعلى مرتبةً، وأكثر نعمةً وثروةً، وأقرب إلى السلطان مجلسًا، وأكثر إليه ترددًا؛ لأنهم حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ملكه، والنظر إلى أعطافه، وتثقيف أصرافه، والمباهاة بأحواله» وفق ما يرى ابن خلدون، ونجد له تمثيلًا في الوضع الثقافيّ التونسيّ قبل عام 2011م؛ إذ يجوز لنا القول: إن الثقافة في تونس لم تتصف بصفة «الرأسمال الجماعيّ» على حدّ تعبير بيير بورديو على طول المدة الممتدَّة من بداية الاستقلال إلى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة، بل إنها لم تمثّل للفردِ الاجتماعيّ خلفيةً جماليةً وقِيَمية يتَّكئ عليها في تواصله مع ماضيه وحاضره، ويَمْتح منها رَواءَ إبداعاته، إنما ظلَّت فعلًا تُهيمِن عليه السُّلطة السياسية، وتلوّنه بألوانها، وتتحكّم في مُخْرَجاته جميعها بتوجيهها وجهاتٍ خادمةً لمصالحها؛ مديحًا لها وهجاءً لمعارضيها.

.

اختراق المثقفين وتأليب بعضهم على بعض

نجحت السلطة التونسية في عَهْدَيْ بورقيبة وبن علي في اختراق مثقّفي البلاد، وفرض «ثقافتها» عليهم؛ عبر تأليب بعضهم على بعضٍ، ضمن لُعبةٍ أجادت رسمَ قوانينها، فجعلت كلّ واحد من الفريقيْنِ يستنفد طاقته في التشهير بالفريق الآخر وإقصائه، بل في أكْل لَحمِه نيئًا؛ ومن ثَمَّ أغرقتهم في عداوات مجَّانية، وأَلْهَتْهم بمعارك بَيْنيَّة واهية عن القيام بأدوارهم التاريخية، فارتاحت هي من (وجع الرأس)، وخسر الفعل الثقافيّ التونسيّ كلَّ جَدْواه: صفاء أهدافه ووجاهة مضامينه. غير أنّ تلك الحال الثقافية التونسية ستشهد تحوُّلًا في علاقتها بالسياسة بُعَيْدَ انتفاضة يناير 2011م؛ لأنَّ النار التي أشعلها البوعزيزي لم تكتفِ بحرق جسده فحسب، إنّما أحرقت كلّ منظومات السلطة وأعوانها، ومثّلت حدثًا تطهُّريًّا صفّى العقل الجَمْعيّ من كلِّ شوائب مألوف تصوُّره عن الدولة والوطن والإنسان والقيم؛ إذ تكشّف للناس ولنخبهم المثقّفة والسياسية أنهم مقبلون على زمن جديد هم مسؤولون مباشرة عن رسم ملامحه، وبناء صروح نهوضه الحضاريّ.

.

مكر سياسيّ

ولا نرى في الشعارات الثقافية التي رفعتها السلطة التونسية على غرار شعار «لا لتهميش الثقافة ولا لثقافة التهميش» إلَّا مكرًا سياسيًّا يُخفي طيَّه نقيضَ ما يدعو إليه. وصورة ذلك حرصها على السيطرة على الفعل الثقافيّ، وجعله آلةً من آلات الحكم من خلال تصنيع «مثقّفيها»، ومنحهم امتيازاتٍ ماديةً ومعنويةً كثيرةً؛ كي يصيروا شوكتها لمحاربة ما شذّ عن قطيعها من مثقّفين مُعارِضين.

بن علي

ومن ثَمَّ تَوَزَّع المثقّفون فئتيْنِ: أمَّا الفئة الأولى فكثيرة، وتضمّ كُتَّابًا وإعلاميّين وجامعيّين وفنّانين لاذ أغلبهم –وهم من ضعيفي المنجَز الإبداعيّ- بمهاراتهم في فنون الانتهازية والتمسُّح على الأعتاب والدّوس على الضمير، وركبوا مركب السلطة؛ ليكونوا عيونَها التي لا تنام، وأقلامَها التي تكتب ما يُخفي صمتُ الناسِ من أحلام، وألسنتَها التي تُجمِّل لها أخطاءَها داخليًّا وخارجيًّا، وتسوغ لها عنفَها، وتُثني عليها بجميل الكلام، وأغلب هؤلاء صحافيون تونسيّون وأجانب، ومنتسبون إلى اتحاد الكُتَّاب في أثناء رئاسة كلّ من العروسي المطوي والميداني بن صالح، ومنهم مُهرِّجون مسرحيون، ومُغنُّون بلا أصوات طربية، وفئة «أبناء فرنسا» من المثقّفين البراغماتيّين. وأما الفئة الثانية فقليلة، وتضمّ مثقّفين يعيشون على الهامش، لا يلتفت إليهم الإعلام الرسميّ، ولا مؤسّسات الثقافة الحاكمة، ولهم طاقة على تحمّل أذى السلطة لهم، وتنامي تحرّشها بهم، ولا يملكون إلا إبداعاتهم ينافحون بها عن مطالب العامّة في الحرية والعدل والكرامة، ومن هؤلاء نذكر الشعراء أولاد أحمد وبلقاسم اليعقوبي والطاهر الهمامي، ونفر من الكتّاب والإعلاميّين التحرُّريّين؛ أمثال: ابن بريك والهاشمي الطرودي ونزيهة رجيبة.

وعلى كثرة ما قيل حول عدم مشاركة المثقّف التونسيّ في الانتفاضة الشعبية، فإنه لا يمكن الإقرار به توصيفًا صادقًا لمدى حضور هذا الأخير في أحداث تلك الانتفاضة؛ إذ لا نعدمُ هبّةَ كثرة كثيرة من المثقّفين وجاهزيتهم لنصرة حَراكِ المواطنين سواء بالمشاركة الفعلية في المظاهرات أم الاعتصامات أم بالاتكاء عليها خلفيّة إبداعية لنصوص شعرية وروائية، أم بالكتابة الحماسية عنها في الصحف المحلية والعالمية.

نزيهة رجيبة

والرأي عندنا أنّ رحيل (بن علي) وسيطرة الشعب على الشارع أمران جعلَا مثقّفي تونس وسياسيّيها يقفون على حقيقة أن تونس لم تعد تحتمل وجود حزب واحد، وزعيم واحد، ورأي واحد، وأنّها عادت إلى كلِّ أبنائها سواء منهم مَن كانوا مع السلطة المنهارة أم مَن كانوا ضدّها، وأنها دخلت مرحلة تاريخية جديدة تتطلّب تعاضد كلّ الجهود لتتجاوز ما ظهر فيها من صعوبات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية. وهو أمر عجّل بتوفير أسباب التقارب بين الفعل السياسيّ والفعل الثقافيّ واشتراكهما في أداء مهمّة واحدة تنعقد حول كيفية حماية البلاد من الفوضى التي راحت تعمّ كلّ مناحي الحياة فيها.

وتحت ضغط الخوف من انجرار البلاد إلى أزمة كبرى نَسِي المثقّفون والسياسيّون صراعاتهم القديمة؛ حتى حينٍ، وانتظموا داخل جمعيات ثقافية مدنية انصبّ اهتمامها على الخروج بفعلها التثويريّ من دائرة المركز والذهاب إلى المواطن، حيث يوجد في الشارع أو في الأرياف أو في المدارس، والتعبير عن هواجسه بجرأة رافضة كلّ وصاية فنية، وكلّ خضوع للمثال والنموذج، ومن أبرز تلك الجمعيات المدنية: اتحاد الشغل، وعمادة المحامين، واتحاد الأعراف، ورابطة الكتاب الأحرار، وحركة نصّ، وجمعية الصحافيين، وبعض الفرق الموسيقية الملتزمة على غرار «مجموعة البحث الموسيقي»، إضافة إلى فن الغرافيتيّ مع مجموعة «أهل الكهف»، وفن المسرح مع حركة «فنّي رغمًا عنّي».

من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة

من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة

لقد تكفّلت هذه الجمعيات بتنبيه الجماهير إلى صعوبة المرحلة وضرورة نحت مستقبلها بأيديها، والتحوّل من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة، ومن سياسة فوقية الفرد إلى سياسة عُلوية الجماعة، وراحت تشحن الناس بكلّ قيم الحرية والعدل والكرامة والتسامح والمصالحة الوطنية والعيش معًا. وهي قيم كانت للمجتمع التونسيّ معالمَ طريقه إلى الوجود الجماعيّ الحرّ، وسبيله السالكة إلى تحيين تصوّراته الثقافية والسياسية تحيينًا يضمن الاختلاف فيها، ولا يبلغ الخلاف حولها، فتحوّلت الثقافة من فعل تخييليّ إلى فعل واقعيّ، واستأنست السياسة بالفعل التخييليّ في تصريف شؤون الواقع، ومن ثَمَّ لم يَعُد وجيهًا الفصلُ التقليديُّ بين «الثقافة» و«السياسة»، بل تحوَّلَتا معًا إلى حاضنة مخصبة لشروط العيش معًا، ويبدو أن اصطفاف الثقافة والسياسة في خطّ وطنيّ واحد، وتكفّل الواحدة منهما بنقد الأخرى، ومساعدتها في عدم النكوص على عقبيها، والعودة إلى زمن الإقصاء، وتمجيد الرأي الواحد هو ما مثّل حالة تونسية لم نَرَ لها شبيهًا في بعض الأقطار العربية، التي شهدت انتفاضات وطنية في السنوات الماضية.

توفّي بارت يوم 26 مارس 1980م بمشفى «سَلْبِتْريير» بباريس بعد شهر من تعرّضه لحادث مرور يوم 25 فبراير من السنة نفسها؛ سبّب له أضرارًا جسدية بليغةً. وكان بارت ينتوي يومَها التوجّه إلى «الكوليج دي فرانس»؛ لتهيئة التفاصيل التقنية التي تحتاجها محاضرتُه التي يُزمع الحديث فيها عن كتابات مارسيل بروست وعن الفوتوغرافيا، وذلك بعد حضوره حفلَ غداء دعاه إليه «جاك لانغ»، الذي صار فيما بعدُ وزيرًا للثقافة، في إطار حرص هذا الأخير على تمكين صديقه الاشتراكي «فرانسوا ميتران» من ملاقاة النخبة الفرنسية من فنانين وسينمائيين وكتّاب وإعلاميين على غرار كلٍّ من الملحّن بيار هنري، والممثلة دانييل ديلورم، ومدير أوبرا باريس رولف ليبرمان، والمؤرخين جاك بيرك وهيلين بارملان، وذلك لاستمالتهم إليه حتى يُقوّي حظوظَه في الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه «فاليري جيسكار ديستان».

توفّي بارت يوم 26 مارس 1980م بمشفى «سَلْبِتْريير» بباريس بعد شهر من تعرّضه لحادث مرور يوم 25 فبراير من السنة نفسها؛ سبّب له أضرارًا جسدية بليغةً. وكان بارت ينتوي يومَها التوجّه إلى «الكوليج دي فرانس»؛ لتهيئة التفاصيل التقنية التي تحتاجها محاضرتُه التي يُزمع الحديث فيها عن كتابات مارسيل بروست وعن الفوتوغرافيا، وذلك بعد حضوره حفلَ غداء دعاه إليه «جاك لانغ»، الذي صار فيما بعدُ وزيرًا للثقافة، في إطار حرص هذا الأخير على تمكين صديقه الاشتراكي «فرانسوا ميتران» من ملاقاة النخبة الفرنسية من فنانين وسينمائيين وكتّاب وإعلاميين على غرار كلٍّ من الملحّن بيار هنري، والممثلة دانييل ديلورم، ومدير أوبرا باريس رولف ليبرمان، والمؤرخين جاك بيرك وهيلين بارملان، وذلك لاستمالتهم إليه حتى يُقوّي حظوظَه في الفوز بالانتخابات الرئاسية أمام منافسه «فاليري جيسكار ديستان».

تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.

تُفيد الملاحظةُ أن سرعة التحوُّلات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يعيشها الراهن العربيُّ؛ جعلت أَمر استيعابها يزداد تعقيدًا ممزوجًا بريْبٍ في الوقوف على حقيقة جوهرها، ولعلّ هذا هو السبب الذي أضحى به الواقع فضاءً تفيض فيه المدلولات عن حدود دوالّها، وتُفارق فيه الأحياءُ والأشياءُ مألوفَ علائقها؛ لتحوز علاقات جديدة تُخفي نزوعًا قويًّا إلى التساؤل من جديد عن ماهيتها وعن طبيعة وظائفها ضمن حَراكها المُتسارع. وإنّ من أَجْلى مظاهر هذا النزوع ما صارت إليه علاقة الثقافة بالسياسة من تحوّل في الرؤية، وفي الأدوار.  لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها

لا شكَّ في أننا واجدون لعلاقة الثقافة بالسياسة تاريخًا حافلًا بكثير من المدّ والجزر، توزع المثقّفون فيه صنفيْنِ: صنف مال إلى السلطة السياسية يُجمِّل صورتَها ابتغاءَ مَرْضاتها ونَيْلِ عطاياها، وصنف جعل من الإبداع سبيله إلى نقد تلك السلطة، والتشهير بطغيان أصحابها عبر طرائق فنية كثيرة، تزرع في المتلقّي بذور التمرُّد على أسباب تَرَدِّي أحواله، بل وتدعوه إلى الثورة عليها

من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة

من ثقافة السلطة إلى ثقافة الدولة