جمال شحيد - ناقد سوري | نوفمبر 1, 2024 | مقالات

كان الفلاسفة في الماضي يتكلمون عن اللوغوس والكينونة والأيس والليس والجوهر والظواهرية والكائن الأسمى… ولكن الفلسفة في القرن العشرين نزلت إلى أرض البشر وزنقاتهم وزواريبهم، وراحت تتدخّل في حياتهم اليومية، إلى جانب اهتمامها بالأنطولوجيا والماورائيات والتاريخانية والتجريد والإبستمولوجيا… وهذا ما فعله جاك دريدا. فبين الكتب السبعة والسبعين التي كتبها، نجد كثيرًا من العناوين التي تتعلّق بحيثيّات الحياة المعاصرة. ومنها تمثيلًا لا حصرًا: «الحقيقة في فن التصوير» (1978م)، «السير الشخصية» (1984م)، «نار الرماد» [عن النساء] (1999م)، «دراسة عن جيمس جويس» (1987م)، «ما الشعر؟» (1997م)، «سياسات الصداقة» (1995م)، «أصداء التلفزيون» (1996م)، «مقاومات. في التحليل النفسي» (1996م)، «في الضيافة» (1997م)، «مذكّرات أعمى» (1990م)، «في الانتحار» (1999م)، «نهاية العالم» (2003م)، «زعران» (2003م)، «مفهوم 11 سبتمبر» (2004م)، «فن العيش أخيرًا» (2005م)، «الحيوان الذي هو أنا في المحصّلة» (2006م).

واهتمّ دريدا خصوصًا بالكتّاب والفنانين الرجيميين، مثل: جان جينيه وفان غوغ وأنطونان أرتو. وكتب عن هذا الأخير كتابين هما: «دراسة مكرّسة لرسومات ولوحات أنطونان أرتو» (غاليمار، 1986م) و«أرتو الموما: حروف النداء» (غاليليه، 2002م)، ومقالين طويلين: «الكلام المهموس» (مجلة تيل كيل، العدد 20، 1065) [وفيه أطلق على أرتو لقب «الرجل الصاعقة»] و«مسرح القسوة وإغلاق العرض» (مجلة كريتيك، العدد 230، 1966م) [والمقال هو في الأصل محاضرة ألقاها دريدا في مدينة بارما الإيطالية، في مهرجان دولي حول المسرح الجامعي].

مسرحة الحياة

ويذكر دريدا أن مدينة الجزائر قد أصبحت بُعَيْدَ الحربِ العالمية الثانية العاصمةَ الثقافيةَ الفرنكوفونية بعد باريس، وأنه في سني مراهقته راح يتولّع بكتابات أرتو الذي كما قال: «لم يقبل بأن يملى عليه شيء، وإن المسرح والتمثيل كانا يجذبانه» (بينوا بيترز: دريدا، فلاماريون، 2910، ص 42). ويشير أيضًا في رسالة إلى أستاذه ميشيل فوكو قال له فيها: «يجب عليّ أن أعيد قراءة أعمال أرتو وأن أتمعّن فيها» (ص 166). وبعد أن نشرت دار غاليمار الأعمال الخمسة الأولى من مؤلفات أرتو عام 1965م، كتب مقالته الأولى عن أرتو ونشرها له فيليب سوليرز في مجلة «تيل كيل» التي كانت منبر الحداثيين والبنيويين. وأشار فيها إلى أن أرتو أراد أن «يقوّض تاريخ الماورائيات الثنوية: الروح والجسد، القول والوجود، النص والجسد. أراد أرتو أن يمنع كلامه المهموس من الابتعاد عن جسده» (ص 197). فأعجبت بالمقالة المشرفة في دار غاليمار على نشر الأعمال الكاملة لأرتو، باولا تيفينيان، وكتبت له رسالة قالت له فيها: إن أعمال أنطونان أرتو هي من أهمّ الأعمال التي عرفها عصرنا؛ وصرحت له بأنها حصلت على وثائق ونصوص كثيرة لأرتو بُعَيْدَ وفاتِه. وتعرّف دريدا في صالون هذه السيدة على فرنسيس بونج وميشيل ليريس وعلى الموسيقي بيير بوليز، وخصوصًا جان جينيه.

جاك دريدا

وفي كتاب «الكتابة والاختلاف» (1967م) أدرج دريدا نص المحاضرة التي ألقاها في بارما (إبريل 1966م)، وحلّل فيه مسرح القسوة، بناء على كتاب أرتو الشهير «مسرح القسوة»، 1948م). ورأى دريدا أن المسرح الغربي هو لوغوس عُبِّر عنه منذ البدء: «في البدء كان الكلمة»، يبدأ إنجيل يوحنا. وانطلاقًا من هذه «الكلمة» يتبدّى عجزنا وهلعنا مما يهدّد المسرح الغربي؛ ويساهم في هذا اللوغوس كل من الممثلين والجمهور في آنٍ؛ ذلك أن المشهدية المسرحية الحقيقية لا تعني الفرجة والفصل بين الركح والصالة، بل هو تواشج بينهما يسري على الزمان والمكان معًا. ورأى دريدا أن أرتو قد حرّرهما من التاريخ والجغرافيا التقليديين فحوّلهما إلى حيّزين مفتوحين على كثير من الاحتمالات والتفاعلات. وقال: إن أرتو كان يطمح إلى مسرحة الحياة الأوربية؛ لإنقاذها من صدئها ورتابتها. وأراد أن يخلّص المسرح الغربي من طغيان المؤلّف والنص، بتركيزه على الصوت. فالنص ليس كل شيء؛ إذ يجب أن يتفاعل مع النص المنطوق والمتموّج والمنبور.

ركّز أرتو على النص الصوتي onomatopée، فنادى بالمسرح التصويتي المتفاعل مع العناصر البصرية والتصويرية والتشكيلية. وهذا ما يُدانِي فضاء المسرح من الأحلام، كما قال فرويد. ويستشهد دريدا بعبارة لفرويد تقول: «تتحوّل الأفكار عندئذ إلى صور بصرية بخاصة (ص 353 من نص دريدا)، فتصبح الكلمات لوحات هيروغليفية.» يقول أرتو في معرض حديثه عن لغة الركح: «هذا لا يعني أننا نلغي الكلام المنطوق، بل إننا نعطي الكلمات المكان الذي تشغله في الحلم» (ص 314). فمسرح القسوة هو بالتالي مسرح الحلم بأشتاته وانتظاماته في آنٍ؛ غير أن هذا لا يعني أنه مسرح اللاوعي (الفرويدي): «لا قسوة دون وعي»، كما قال (ص 316). ورأى دريدا صلة قربى بين كتابي أرتو «المسرح وقرينه» و«مسرح القسوة». وعاد إلى رسالة كتبها أرتو إلى جان بولان في 15 يناير 1936م شرح له فيها ما قصده بكلمة «قرينه»، قال: «المسرح يضاعف الحياة، والحياة تضاعف المسرح الحقيقي… فعلى خشبة المسرح يتواصل الفكر مع الحركة والفعل» (ص 363). وفيها تكمن الخيمياء المسرحية. وأنهى دريدا بحثه هذا بتصريح صادم لأرتو يعود إلى عام 1946م: «إنني عدوّ المسرح، وكنتُ دائمًا عدوّه. وبقدر ما أحب المسرح، بقدر ما أعاديه» (ص 366).

أرتو الفنان

أما الكتابان الآخران عن أرتو فمكرّسان لرسومات ولوحات أرتو. لقد ألّف دريدا عام 1986م دراسة فنّية عنوانها: «دراسة مكرّسة لرسومات ولوحات أنطونان أرتو» (غاليمار)، ضمّت دراسة أخرى لبولا تيفينيان الآنفة الذكر. وعام 1996م، ألقى محاضرة بالإنجليزية في «متحف الفن الحديث» النيويوركي عن أرتو كفنّان تشكيلي، تحوّلت لاحقًا إلى كتاب بالفرنسية عنوانه: «أرتو الموما: حروف النداء»؛ وكلمة موما مقتبسة من الاسم الاختزالي للمتحف الذي نظّم المعرض.

المعروف عن أرتو أنه كان يرسم منذ شبابه، ولكنه بعد انتمائه إلى الحركة السوريالية شُغل بالكتابة المسرحيّة والتمثيل المسرحي والسينمائي، فانقطع جزئيًّا عن التصوير. ولكنه في السنوات الثلاث التي سبقت وفاته (1948م)، عاد بكثافة إليه، فصارت ريشة الرسّام هي المعبّر الأكبر عن عبقريته. صدر كتاب دريدا وتيفينيان عن دار غاليمار بحلّة ألبومية فاخرة، في حين أن الكتاب الثاني صدر عن دار غاليليه التي أصدرت معظم كتبه.

من المعروف ان أرتو كان يتمتّع بصوت ساحر وإلقاء آسر، بحيث يفضّل الجمهور أن يصغي إليه على أن يقرأ نصوصه. وكان دريدا أيضا ممثلًا سينمائيًّا أُنتجت عنه بعض الأفلام التي ساهم فيها. ومنها فِلْم «رقصة الأشباح» للمخرج كين ماكمولين (1983م)، وفِلْم «D’ailleurs Derrida» للمخرجة المصرية الفرنسية صفاء فتحي (2000م)، وفِلْم «Derrida» لـ آمي زييرينغ كوفمان وكيربي ديك (2002م). وسجّل بصوته بعض نصوصه، ومنها كتاب «النار والرماد» عن الموت والفناء وكتاب «اعتراف إحاطي» عن وفاة أمه.

من المعروف ان أرتو كان يتمتّع بصوت ساحر وإلقاء آسر، بحيث يفضّل الجمهور أن يصغي إليه على أن يقرأ نصوصه. وكان دريدا أيضا ممثلًا سينمائيًّا أُنتجت عنه بعض الأفلام التي ساهم فيها. ومنها فِلْم «رقصة الأشباح» للمخرج كين ماكمولين (1983م)، وفِلْم «D’ailleurs Derrida» للمخرجة المصرية الفرنسية صفاء فتحي (2000م)، وفِلْم «Derrida» لـ آمي زييرينغ كوفمان وكيربي ديك (2002م). وسجّل بصوته بعض نصوصه، ومنها كتاب «النار والرماد» عن الموت والفناء وكتاب «اعتراف إحاطي» عن وفاة أمه.

لقد حلّل دريدا بعض رسومات أرتو المأساوية، وربط بين الكتابة والفن التشكيلي مركّزًا على اللوحات التي ماهى فيها أرتو بينه وبين فان غوخ. وتوقّف عند الرسومات الكثيرة التي رسم فيها أرتو وجهه مقابل وجه فان غوخ، مؤكّدًا الأُخُوّةَ التي جمعت بين هذين المنبوذَين. وأصدرت مجلة «الأزمنة الحديثة» التي أسّسها جان بول سارتر عددًا خاصًّا عن أرتو عنوانه «اللغز» (2016م، بجزأين) ساهم فيها دريدا ودولوز وفوكو وبلانشو، وأدرجت في العدد مجموعة من رسومات أرتو. وكذلك فعلت مجلة Europe عام 2002م، وساهم دريدا في العدد.

أرتو بلسان دريدا

أما كتاب «أرتو موما» الآنف الذكر فهو كناية عن محاضرة ألقاها دريدا بمناسبة افتتاح معرض Antonin Artaud Works on Paper، واستمع الجمهور في نهايتها إلى تسجيل لنص كان أرتو قد قدّمه عام 1947م، بعنوان: «كي نتخلّص من الحكم على الله»، وهو ما أثار صخبًا كبيرًا في أوساط الحضور. وحلّل دريدا في كتابه 55 لوحة ملوّنة لأرتو. ويقع الكتاب في 113 صفحة. ماذا سيقول دريدا عن هذه اللوحات التي تنظر إليه بعيونها المطفأة؟ بعد أن أنعم النظر فيها وجد أن شخوصها المؤبلَسين يحدّقون فيه بحقد؛ لأنهم لا يريدون أن يكونوا روبوتات في هذه الحضارة الغربية الآليّة. ويشير دريدا إلى أن هذه اللوحات رُسمت عام 1939م عندما كان أرتو يعالَج في مصحّة فيل إفرار. وترسم اللوحات بخاصة وجه ذاك العليل العائد من القبر الذي أُطلِقَ عليه بعض السورياليين لقب الـ momo، التي تعني في الفرنسية الشعبية «المختل»، بعد أن انضمّ أرتو إلى تجمّعهم ذات يوم. أراد دريدا، على لسان أرتو، أن يقول للناس: لا تتفرّجوا على عالمي كمتلصّصين يدينونني أنا وشخوصي. استبدلوا بعيونكم كمتفرّجين سلطويين عيونًا أكثر دماثة وإنسانية. لم أشأ في لوحاتي البدائية إلا أن أفجّر فيكم نوازع جديدة تفتح لكم آفاقًا سحريّة لم تخطر ببالكم، أن أزوّدكم بلغة مدوّية كالصاعقة توقظكم من خدَركم وسباتكم. هذا العالم زائف ومنافق. ابحثوا عن عالم آخر أكثر ودًّا وصدقًا.

أراد أرتو، ودريدا من بعده، أن يصدم جمهوره النيويوركي الزئبقي برسمه على قطع ورقية مشقوقة أُخذت من دفاتر مدرسية بالية، يصعب أن تسمّى بلوحات فنية محترمة، رسوماتٍ تحمل سمات العنف والقسوة والاحتجاج. أراد أرتو أن يدفن الحضارة الغربية ويزجّها في حفرة القبر ويهيل عليها التراب، متطلّعًا إلى حضارة أخرى بديلة تعيد إلى الإنسان آدميته المفقودة التي دمّرتها الحروب الطاحنة.

وأراد دريدا في هذه المحاضرة أن يفكّك الحضارة الغربية بدوره، آملًا التوصّل إلى لغة راعدة وصاعقة، استنبطها من أجواء المصحّات الأرتوية المأساوية ومن كوارث الحرب العالمية الثانية.

جمال شحيد - ناقد سوري | يناير 1, 2023 | فضاءات

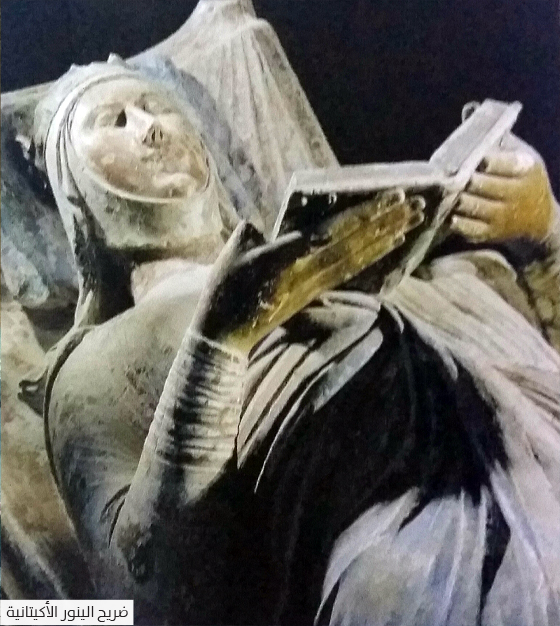

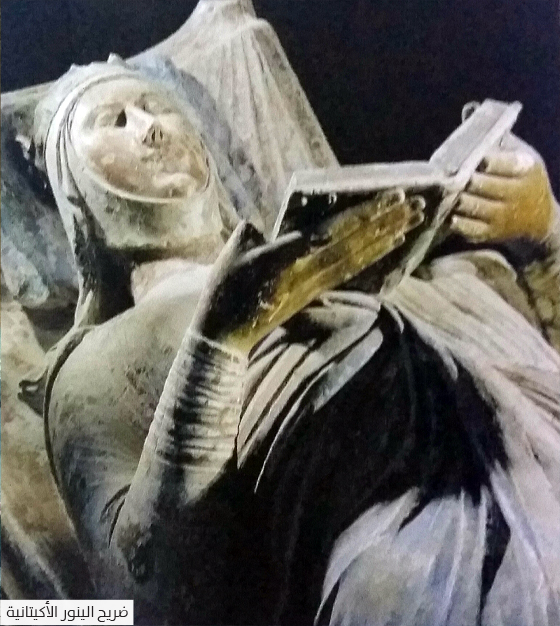

عام 2006م أصدرت دار فلاماريون الباريسية ألبومًا نفيسًا يضمّ 79 لوحة فنية تتناول مسألة القراءة عند المرأة ابتداءً من القرن الرابع عشر حتى أيامنا هذه، بدءًا بلوحة سيمون مارتيني (1280-1344م) عن بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء التي كانت تقرأ عندما وافاها النبأ الإلهي (اللوحة لعام 1333م). وأراد ستيفان بولمان ولور أدلر، صاحبا الألبوم، أن يقولا: إن المسيحية كالإسلام دين «اقرأ». ولا تنطبق هذه المقولة على الرجال فحسب بل على النساء؛ لأن القراءة في العُرف الشعبي تطرد الشيطان وتقرّب من الله. وتظهر هذه المداناة في التمثال المأتمي للملكة أليونور الأكيتانية (1204م) التي كانت في هجعة الموت تحمل بين يديها كتابًا مفتوحًا قد يفتح لها مباهج الفردوس، ظنًّا من الفنان أن القراءة تؤنس صمت القبور.

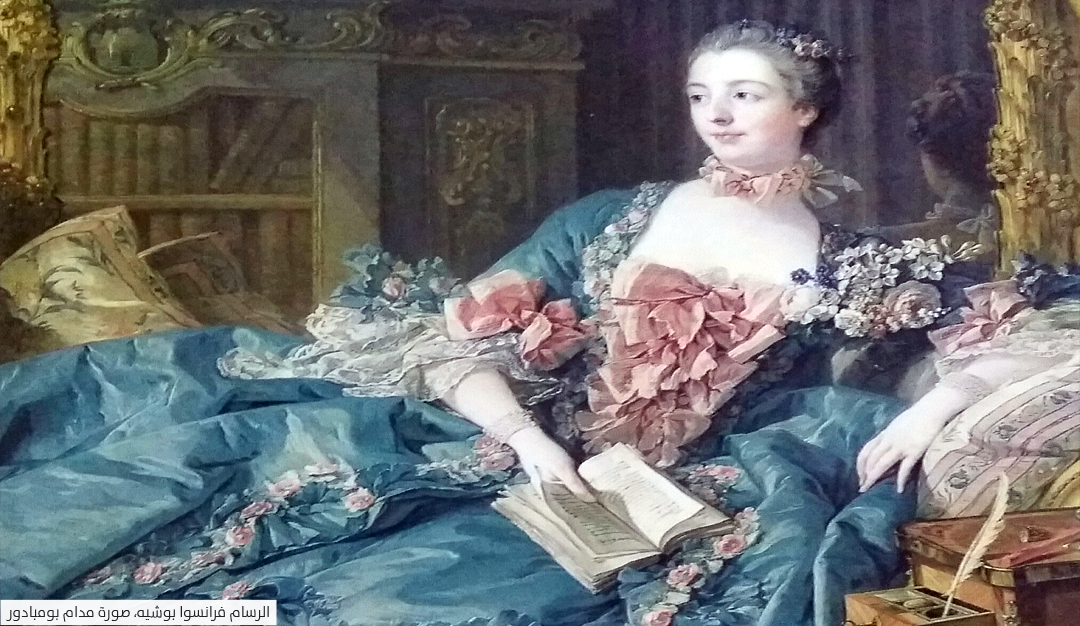

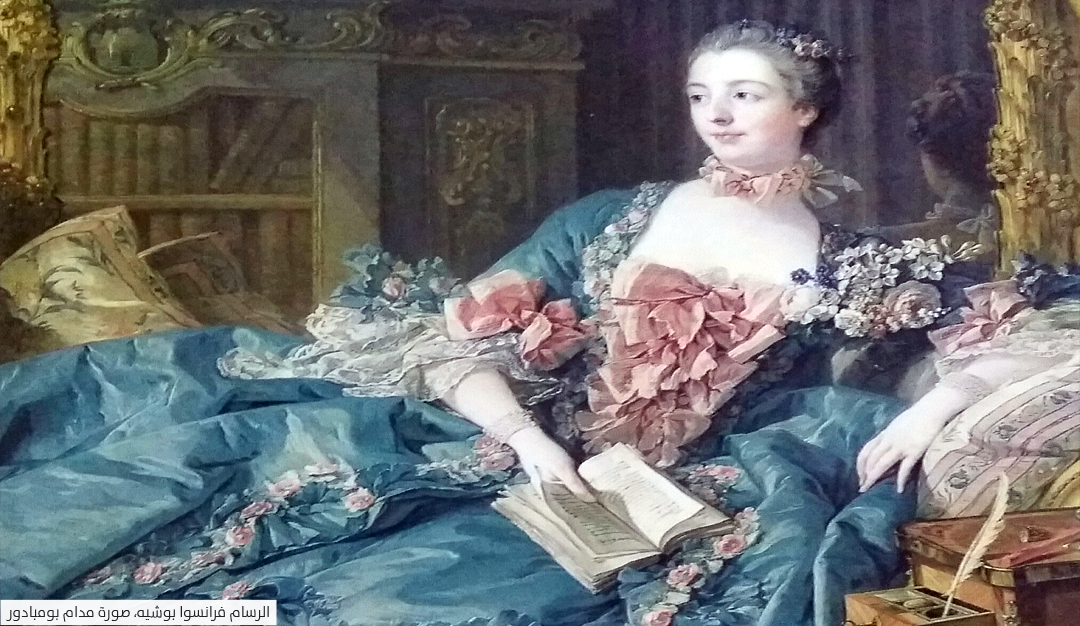

ولأن قراءة المرأة كانت خطيرة في نظر رجال القرون الوسطى، جعلوها وقفًا على الكتب المقدسة. ولكن الإحصاءات تشير إلى أن الكتب الدينية التي كتبت عام 1770م تشكّل 25% من مجموع الكتب الفرنسية المنشورة، وصلت نسبتها قبيل الثورة الفرنسية إلى 13.5% فقط. ويذكر المؤرخون أن النساء في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا استبدلن بالكتاب المقدس آنذاك موسوعة ديدرو وروايات ريشاردسون، وازداد اهتمامهن بالسياسة والاختراعات العلمية. وخير دليل على هذا التحول لوحة الفنان فرانسوا بوشيه (1703-1770م) التي صور فيها مدام دو بومبادور، خليلة الملك لويس الخامس عشر، وبكامل أناقتها وبهائها، وهي تقرأ في صالونها الأدبي (اللوحة لعام 1756م). وشجّع الكتاب النساءَ على التحرر والانفتاح على الجنس الآخر؛ لأن الكتاب جذب المرأة إلى خارج البيت وإلى التعرّف أكثر إلى المجتمع والانخراط فيه. ويتابع الروائي غوستاف فلوبير هذا التحول من خلال بطلته «مدام بوفاري» (1857م) التي بالقراءة دخلت عالم الرجال وانتهكت بذلك الأعراف السائدة القائلة: خُلِقَت المرأة للمطبخ وللمنزل والإنجاب. وأصيبت نساء كثيرات بعدوى القراءة. فظنّ الناس أن إيما بوفاري أصيبت بمسّ من الهستيريا وبالانقطاع عن الواقع وبالغوص في الأوهام والأحلام. فانبرى فلوبير ليقول: إن هذه الأمراض تصيب الرجال والنساء على حد سواء.

ولأن قراءة المرأة كانت خطيرة في نظر رجال القرون الوسطى، جعلوها وقفًا على الكتب المقدسة. ولكن الإحصاءات تشير إلى أن الكتب الدينية التي كتبت عام 1770م تشكّل 25% من مجموع الكتب الفرنسية المنشورة، وصلت نسبتها قبيل الثورة الفرنسية إلى 13.5% فقط. ويذكر المؤرخون أن النساء في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا استبدلن بالكتاب المقدس آنذاك موسوعة ديدرو وروايات ريشاردسون، وازداد اهتمامهن بالسياسة والاختراعات العلمية. وخير دليل على هذا التحول لوحة الفنان فرانسوا بوشيه (1703-1770م) التي صور فيها مدام دو بومبادور، خليلة الملك لويس الخامس عشر، وبكامل أناقتها وبهائها، وهي تقرأ في صالونها الأدبي (اللوحة لعام 1756م). وشجّع الكتاب النساءَ على التحرر والانفتاح على الجنس الآخر؛ لأن الكتاب جذب المرأة إلى خارج البيت وإلى التعرّف أكثر إلى المجتمع والانخراط فيه. ويتابع الروائي غوستاف فلوبير هذا التحول من خلال بطلته «مدام بوفاري» (1857م) التي بالقراءة دخلت عالم الرجال وانتهكت بذلك الأعراف السائدة القائلة: خُلِقَت المرأة للمطبخ وللمنزل والإنجاب. وأصيبت نساء كثيرات بعدوى القراءة. فظنّ الناس أن إيما بوفاري أصيبت بمسّ من الهستيريا وبالانقطاع عن الواقع وبالغوص في الأوهام والأحلام. فانبرى فلوبير ليقول: إن هذه الأمراض تصيب الرجال والنساء على حد سواء.

وراح عدد من الفنانين يرسمون النساء القارئات بوضعيات متباينة. لقد صوّر الفنان الألماني غوستاف أدولف هينينغ (1797-1869م) في لوحته «فتاة تقرأ» (1828م) فتاة محتشمة الملابس تحمل بيديها المتعامدتين كتابًا قريبًا من وجهها، وينصبّ اهتمامها كله على كلماته، كما لو أنها كانت تقرأ كتابًا مقدسًا. وتنمّ وضعية جسمها على الانخراط الكامل في القراءة، والقراءة فقط. أما جيمس أبوت وايستلر (1834-1903م) -الذي أعجب به كثيرًا مارسيل بروست- فيرسم فتاة مستغرقة في قراءتها وتدني الكتاب من عينيها بحيث يخيل للمشاهد أن حروف النص تجذبهما إليها كالمغناطيس. ويصوّر لنا فان غوغ (1853-1890م) في لوحته «السيدة الأرليزية» (1883م) امرأة من مدينة آرل التي عاش فيها الفنان، شغفت بالكتاب الذي تقرؤه، فأبعدته عنها كي تستنشق الهواء وتستطلع الأفق الرحب الذي انقطعت عنه في أثناء القراءة. وفي لوحة للفنان الفرنسي جان سيمون شاردان (1699-1779م)، وعنوانها: «أُلْهِيات الحياة الخاصة» (1746م)، نشاهد امرأة جالسة تُبعد الكتاب من عينيها كي تفكّر فيما قرأت، وكي تترك نفسها تسرح في النص الذي قرأته. أما المصورة الفوتوغرافية الأميركية، إيفا أرنولد (1912-2012م) التي اختصت بالتقاط صور عدة لمارلين مونرو وتابعت مسيرتها لمدة عشر سنوات، فالتقطت لها صورًا عدة وهي تقرأ، ومنها صورة تظهر فيها مونرو بثياب خفيفة وقصيرة وهي تقرأ رواية «أوليس» لجيمس جويس؛ واللافت أنها في الصورة تظهر مفاتنها في حين أنها منكبّة على قراءة الرواية بجميع أحاسيسها.

ويُذكَر أن بعض المراهقات كنّ يقرأن كتبًا فاضحةً، ويخفينها تحت الوسادة عندما يسمعن أحدهم يقترب. وهذا ما حصل للكاتبة الفرنسية كوليت (1873-1954م) التي كانت تتوجس شرًّا من أبيها المحافظ الذي كان يصادر هذه الكتب. وتعلّقت كوليت بغرفة نومها وبسريرها خاصة، لأنهما كانا ينجّيانها من مداهمات أبيها؛ لذا صارت لاحقًا -كردّ فعل- تستقبل زوّارها فيها في أثناء شيخوختها. وكان السرير بالنسبة لها، «زورق خلاصها»، كما قالت.

قراء بوضعيات متباينة

أصدر المصور الفوتوغرافي الهنغاري ألبومًا عنوانه: «حول القراءة» (1971م)، صوّر فيه قرّاء بوضعيات متباينة، وبينها صورة لثلاثة فتيان متسولين يقرؤون قرب إحدى الحاويات. وهذا يذكّر بالصورة التي انتشرت عام 2022م لفتى سوري يقرأ داخل حاوية في بيروت، وهو ما خفف من سعير العنصرية على المهاجرين السوريين في لبنان. أما الفنان الذي رسم خمسًا وثلاثين لوحة عن مشاغل النساء الهولنديات اليومية فهو دون منازع جان فيرمر (1632-1675م)، إذ سمّيت لوحته الشهيرة «الفتاة ذات القرط اللؤلئي» (1665م) بجوكندا الشمال. وله أيضًا لوحة متميزة عنوانها «المرأة المتشحة بالأزرق» (1662-1665م)، صور فيها امرأة في الشهر التاسع من حملها وهي مستغرقة في قراءة رسالة تلقتها من أحد أصدقائها.

والملحوظ أن الفنانين الهولنديين في القرن السابع عشر، أعاروا قراءة المرأة اهتمامًا خاصًّا. ولفيرمر نفسه أربع لوحات رسم فيها نساءً يقرأن كتبًا أو رسائل داخل بيوتهن. أما رامبرانت (1606-1669م) فقد أولى الشيخوخة اهتمامًا خاصًّا في لوحاته؛ إذ رسم أمه في لوحة «العجوز وهي تقرأ» (1631م): فركّز على يديها المُتغضّنتيْن اللتين تحدّدان سطر القراءة، وعلى ظهرها المنحني فوق الكتاب كي لا تفوّت حرفًا من حروفه. ونقل لنا الفنانون الهولنديون في القرن السابع عشر أن القراءة كانت منتشرة بين الناس، حتى بين الفلاحين؛ كأنهم أرادوا أن يقولوا: إن الاستنارة تنبثق من أعماق الكتب.

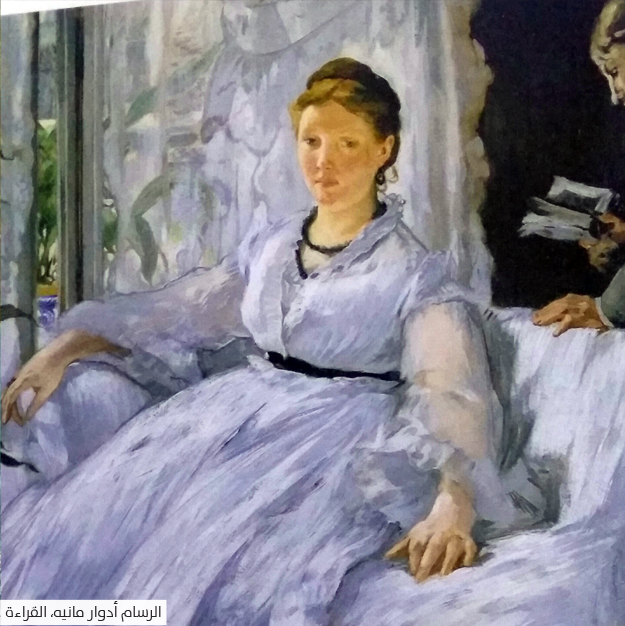

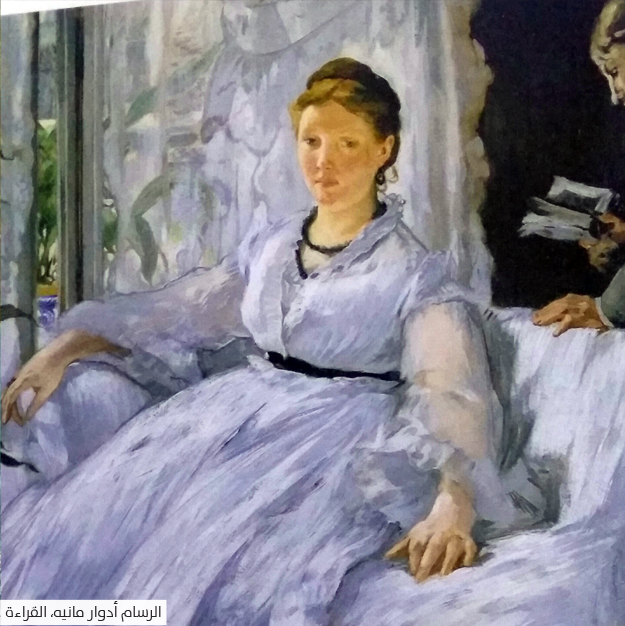

وللقراءة طقوسها ومباهجها. يذكر الفلاسفة أن الفيلسوف ليسينغ (1729-1781م) قد اقتبس من اللغة الإنجليزية كلمة empfindsam ليعبّر عن فيض المشاعر التي تراود المرء عندما يستعرض نصًّا مدوّنًا على ورقة كتبه شخص آخر، فيخلق لديه أحاسيس جديدة لم يختبرها من قبل. وصوّر لنا الهولندي فرانز إيبل (1806-1880م) مثلًا فتاة صغيرة مأخوذة بقراءة كتابها الذي أنساها أن رداءها في أثناء القراءة قد انحسر قليلًا عن كتفها، ولكنها تابعت قراءتها دون أي توقف لفرط انشداهها بموضوع كتابها؛ ذلك أن القراءة بالنسبة لها صارت جزءًا لافتًا من الحياة. وبرع الفنانون في تصوير الأدوار التي تمثلها القراءة. فنرى مثلًا في لوحة رسمها الفنان الفرنسي التعبيري أدوار مانيه (1832-1883م) وأطلق عليها عنوان: «القراءة» (1868م) صورة لزوجته الجالسة على كنبة وثيرة وابنها الصغير يقرأ لها، وهي تصغي لقراءته بجميع أحاسيسها. وفي لوحة أخرى للفنان جيمس جاك تيسو (1836-1902م) نرى أُمًّا في حديقة غناء تقرأ لابنها المأخوذ بما يسمعه.

وللقراءة طقوسها ومباهجها. يذكر الفلاسفة أن الفيلسوف ليسينغ (1729-1781م) قد اقتبس من اللغة الإنجليزية كلمة empfindsam ليعبّر عن فيض المشاعر التي تراود المرء عندما يستعرض نصًّا مدوّنًا على ورقة كتبه شخص آخر، فيخلق لديه أحاسيس جديدة لم يختبرها من قبل. وصوّر لنا الهولندي فرانز إيبل (1806-1880م) مثلًا فتاة صغيرة مأخوذة بقراءة كتابها الذي أنساها أن رداءها في أثناء القراءة قد انحسر قليلًا عن كتفها، ولكنها تابعت قراءتها دون أي توقف لفرط انشداهها بموضوع كتابها؛ ذلك أن القراءة بالنسبة لها صارت جزءًا لافتًا من الحياة. وبرع الفنانون في تصوير الأدوار التي تمثلها القراءة. فنرى مثلًا في لوحة رسمها الفنان الفرنسي التعبيري أدوار مانيه (1832-1883م) وأطلق عليها عنوان: «القراءة» (1868م) صورة لزوجته الجالسة على كنبة وثيرة وابنها الصغير يقرأ لها، وهي تصغي لقراءته بجميع أحاسيسها. وفي لوحة أخرى للفنان جيمس جاك تيسو (1836-1902م) نرى أُمًّا في حديقة غناء تقرأ لابنها المأخوذ بما يسمعه.

ولم يكتفِ الفنانون برسم قراء أو قارئات يقرؤون لآخرين، بل نجد بعضهم يقرأ وتصغي لهم بعض الحيوانات، كما نشاهد ذلك في لوحة الفنان الإنجليزي تشارلز بورتون باربر (1845-1894م) الذي رسم لوحة عنوانها: «فتاة تحتضن كلبًا صينيًّا وتقرأ» (1879م). أما المصوِّرة الفوتوغرافية الإنجليزية جوليا مارغريت كامرون (1815-1879م) فالتقطت صورة لفتاة تقرأ رسالة أمام قفص طيور. وركّز الفنان الدانماركي بيتر سيفرين كرويز (1851-1909م) على القراءة بصحبة كرسيين جنائنيين قابعين أمام شجرة وارفة الظلال.

ولكن الكتاب في القرن العشرين –على الرغم من نشر ملايين النسخ وعلى الرغم من تخزين المكتبات الكبرى أعدادًا هائلة من المطبوعات– انحسر قليلًا بسبب الصحافة والسينما والإذاعة والتلفزيون والحاسوب والجوال؛ إلا أن النساء ما زلن يقرأن لأنهن يبحثن عن إجابات لأسئلة جوهرية تراودهن، فينزوين في ركن معيّن ليقرأن، كأنهن في قراءتهن هذه يسرقن متعًا يفتقر إليها الرجال. لقد التقط المصور الفوتوغرافي الإنجليزي أوغست ساندر (1892-1952م) صورة لمدرّسة شابة تعتمر قبعة وتحمل كتابًا بين يديها وتبتسم للمشاهد، كأنها تريد أن تقول له مبتسمة: «المرأة تقرأ حقًّا».

الأنثوي في لحظة وقوف

وفي مدة احتدمت فيها الصراعات والحروب، نرى أن الرسام الدنماركي بيتر إيلستد (1861-1933م) يرسم لوحة «القارئة» (1908م) التي تصور غرفة يتهدل فيها نور الشمس أمام قارئة كأنها تقول: إن الاستنارة الحقيقية تنبثق من الكتاب. ويرسم لنا الفنان الفرنسي ألبير ماركيه (1873-1947م) -وكان من أصدقاء الفنان ماتيس- امرأة ممشوقة القد عارية وهي تقرأ مجلة بكامل حواسها من دون أن تبالي بوجود الفنان الذي اتخذها موديلًا، وسمى لوحته «الأنثوي في لحظة وقوف» (1947م)، كأنها في وقفتها هذه تتحدى العالم بقراءتها. وفي هذا الصدد، يقدم لنا هنري ماتيس (1869-1954م) لوحة بعنوان: «القراءة لدى الأخوات الثلاث» غير مؤرخة، تظهر فيها أختان جالستان تقرأ إحداهما في كتاب، بينما الأخت الثالثة تقف خلفهما وتصغي. وتذكّر هذه اللوحة بملهمات الفن الثلاث عند الإغريق، واللواتي أصبحن تسعًا مع مرور الزمن وتطور الفنون والآداب، كما تذكّر بالباركات الثلاث عند الرومان، وهن آلهات مسؤولات عن أقدار البشر وكنّ يُسمَّين بـ Tria Fata [المصاير الثلاثة] ويتصدرن الفوروم أو الساحة العامة الكبرى في روما، وربما أراد ماتيس أن يقول: إن الأخوات الثلاث بالقراءة يتحكمن في مصير البشر.

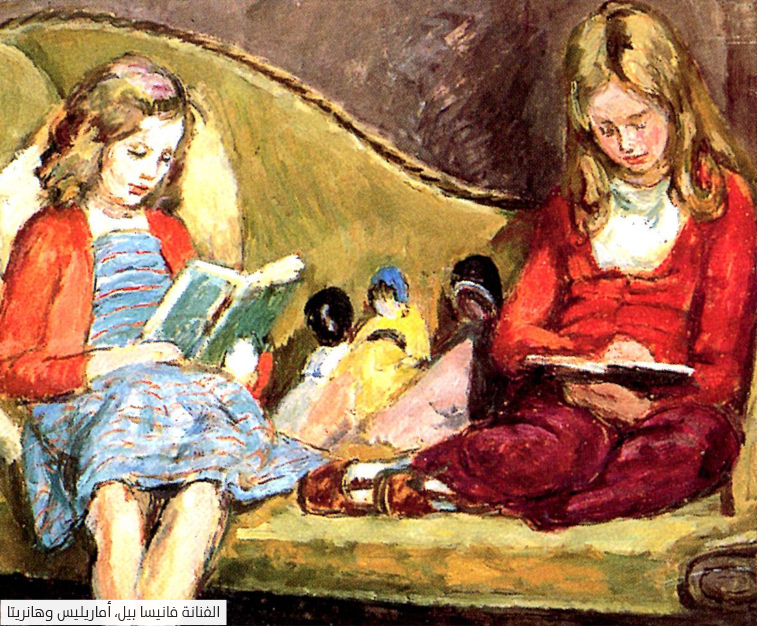

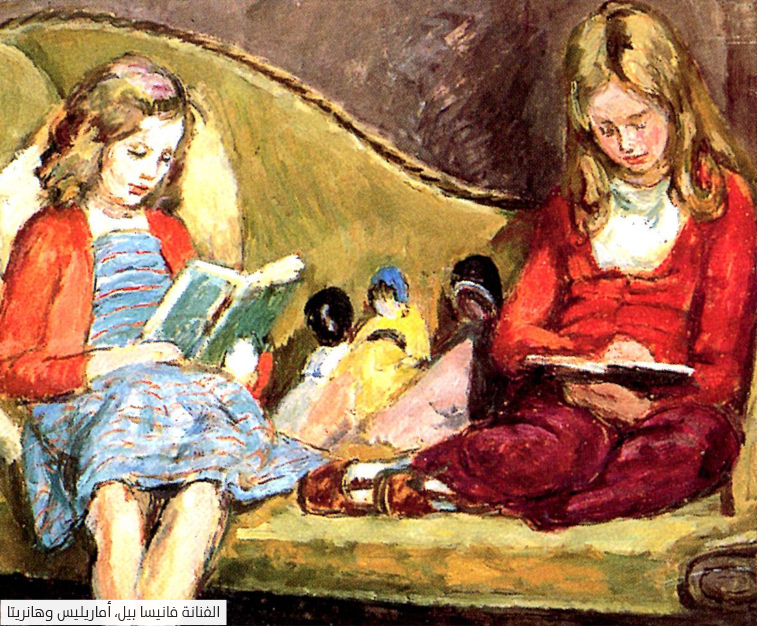

وسنتوقّف لحظة عند الزوجين دانكان غرانت (1885-1978م) وفانيسا بيل (1879-1961م) -أخت فيرجينيا وولف- اللذين أعارا القراءة اهتمامًا خاصًّا. يرسم لنا الزوج في لوحة «المدفأة، عطفة فيتزروي» (1936م)، ابنتهما أنجليكا وهي تقرأ إحدى المجلات، ويعكس وهج المدفأة الضوء على وجه القارئة وعلى مجلتها. أما الفنانة فانيسا بيل (1879ــــ1961م) فرسمت طفلتيها أماريليس وهنرييتا (1940م) وهما جالستان على صوفا تقرآن كتابها. وقيل: إن الطفلتين كانتا تقبضان من أمهما ستة بنسات على كل جلسة موديل تدوم ساعة. ونشاهد في وسط الصوفا بعض الألعاب المحيطة بالطفلتين، ظنًّا من الفنانة بأن القراءة جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال.

وسنتوقّف لحظة عند الزوجين دانكان غرانت (1885-1978م) وفانيسا بيل (1879-1961م) -أخت فيرجينيا وولف- اللذين أعارا القراءة اهتمامًا خاصًّا. يرسم لنا الزوج في لوحة «المدفأة، عطفة فيتزروي» (1936م)، ابنتهما أنجليكا وهي تقرأ إحدى المجلات، ويعكس وهج المدفأة الضوء على وجه القارئة وعلى مجلتها. أما الفنانة فانيسا بيل (1879ــــ1961م) فرسمت طفلتيها أماريليس وهنرييتا (1940م) وهما جالستان على صوفا تقرآن كتابها. وقيل: إن الطفلتين كانتا تقبضان من أمهما ستة بنسات على كل جلسة موديل تدوم ساعة. ونشاهد في وسط الصوفا بعض الألعاب المحيطة بالطفلتين، ظنًّا من الفنانة بأن القراءة جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال.

أما المصور الفوتوغرافي الأميركي تيودور ميلر (1872-1971م)، الذي كان مولعًا بالتصوير الفني، فصور ابنته «لي» مع صديقتها «تانجا رام» وهما تقرآن الصحف في السرير وأمامهما فطورهما. ونشاهد الفتاتين مستغرقتين في القراءة من دون إعارة الطعام اهتمامًا يُذكر. وتطلّ من خلفهما جدارية لجان كوكتو تصوّر فتاة تتلصص على ما تقرأ الفتاتان من أخبار الحرب العالمية الثانية.

القراءة فسحة حياة

في عصرنا، أصبحت القراءة فسحة حياة، أو بحثًا عن الذات. ويتوسط الكتاب أو المجلة أو الجريدة معظم هذه اللوحات الني ذكرها كتاب لور آدلر وستيفان بولمان، فيحتل مكان الصدارة؛ لأنه القلب النابض للإنسان المستنير، ولأنه العنصر الرئيس في حياة البشر. وهذا ما استشرفه ميكيل أنجلو في مصلّى السكستينا عندما رسم السيبيلّا أو عرّافة توماي وهي تقرأ. يذكر الكاتبان جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف في مستهل روايتهما المشتركة «عالم بلا خرائط» (1982م) أن الإله الجميل أبولون أعجب بالسيبيلا «فوعدها بأن يحقق لها أي مطلب تطلبه. فأخذت حفنة من الرمل في يدها، وقالت: أعطني سنينًا للحياة بقدر ما في راحتي من ذرات هذا الرمل. ولكنها نسيت أن تطلب مع طول العمر بقاء الشباب والعافية. فعاشت مئات السنين وشاخت وتقلصت عظامها». ويقال: إنها كتبت تسعة مجلدات تضم تنبوءاتها. ويظهر في لوحة ميكيل أنجلو أحد هذه المجلدات تفتحه بيديها القويتين، قبل أن يتهالك جسمها. إنها أرادت فيها أن تقرأ مستقبلنا. فهل كانت صفحات هذه المجلدات مملوءة بالكلمات أو بقيت بيضاء؟

في عصرنا، أصبحت القراءة فسحة حياة، أو بحثًا عن الذات. ويتوسط الكتاب أو المجلة أو الجريدة معظم هذه اللوحات الني ذكرها كتاب لور آدلر وستيفان بولمان، فيحتل مكان الصدارة؛ لأنه القلب النابض للإنسان المستنير، ولأنه العنصر الرئيس في حياة البشر. وهذا ما استشرفه ميكيل أنجلو في مصلّى السكستينا عندما رسم السيبيلّا أو عرّافة توماي وهي تقرأ. يذكر الكاتبان جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف في مستهل روايتهما المشتركة «عالم بلا خرائط» (1982م) أن الإله الجميل أبولون أعجب بالسيبيلا «فوعدها بأن يحقق لها أي مطلب تطلبه. فأخذت حفنة من الرمل في يدها، وقالت: أعطني سنينًا للحياة بقدر ما في راحتي من ذرات هذا الرمل. ولكنها نسيت أن تطلب مع طول العمر بقاء الشباب والعافية. فعاشت مئات السنين وشاخت وتقلصت عظامها». ويقال: إنها كتبت تسعة مجلدات تضم تنبوءاتها. ويظهر في لوحة ميكيل أنجلو أحد هذه المجلدات تفتحه بيديها القويتين، قبل أن يتهالك جسمها. إنها أرادت فيها أن تقرأ مستقبلنا. فهل كانت صفحات هذه المجلدات مملوءة بالكلمات أو بقيت بيضاء؟

أورد الشاعر الفرنسي السوريالي لويس أراغون، في ديوانه الجميل «مجنون إلسا» أبياتًا تَنَبُّئِية، قال فيها: «إن مستقبل الرجل هو المرأة. إنها لون روحه. هي همهمته وضجيجه. دونها لا يغدو سوى شتيمة. هو من دونها بذرة بلا ثمرة» (ترجمة سامي الجندي، ص 164). وبذلك كان يقصد المرأة المستنيرة التي فتح لها الكتاب آفاقًا إنسانية رحبة.

جمال شحيد - ناقد سوري | يوليو 1, 2022 | مقالات

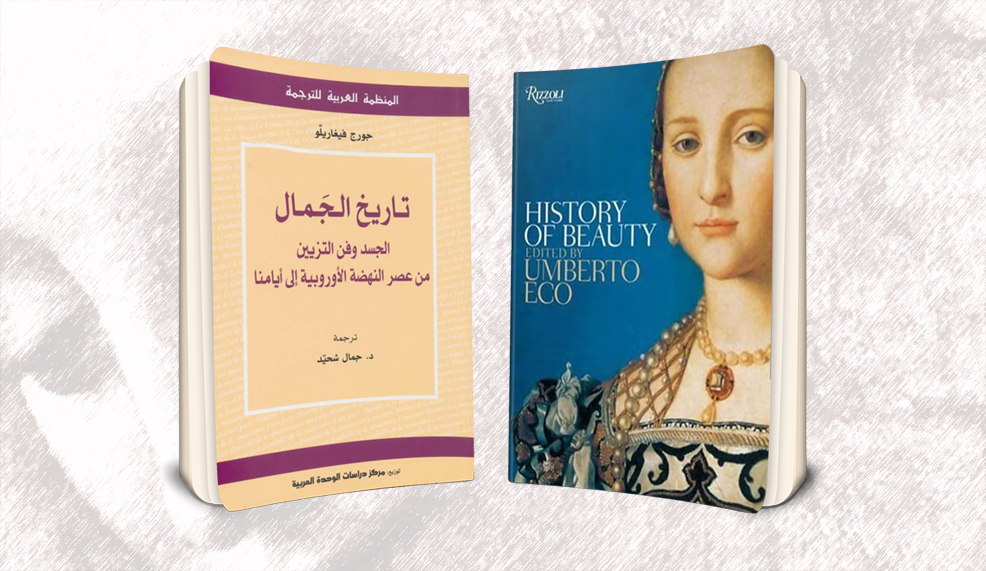

في عام 2004م نشر إيكو كتاب «تاريخ الجمال»، وألحقه في عام 2007م بـ«تاريخ القبح». ويتساءل في مقدمة الكتاب الأول عن ماهية الجمال والفن والذائقة والموضة. ويأخذ قراءه إلى دراسة مفصلة عن أهم الأعمال الفنية في الثقافة الغربية (فينوس ميلو، مسوخ جيروم بوش، سيدات بوتيشيلي، عاريات مانيه…)؛ وينقلنا من صور الجمال الإغريقي والروماني مرورًا بالعصر الوسيط وعصر النهضة، ووصولًا إلى العصور الحديثة التي زخرت بالتيارات الفنية المتباينة، ولا سيما في القرن العشرين.

ولاستكمال المشهد، لم يترك إيكو كتاب «تاريخ الجمال» يتيمًا، فألحقه بـ«تاريخ القبح». ولأن الكتابين يزخران باللوحات الملونة، لم يُقْدِم أي ناشر عربي حتى الآن على ترجمتهما ونشرهما؛ لأنهما كناية عن ألبومين مكلِفين ونفيسين يحللان مقولتي الجمال والقبح عبر العصور.

وفي عام 2007م صدر كتاب «تاريخ القبح» عن دار فلاماريون الباريسية بترجمة مريم بو زهر (التي ترجمت معظم كتب إيكو إلى الفرنسية) نقلًا من الطبعة الفنية التي أصدرتها دار بومبياني في ميلانو. فأتى الكتاب في453 صفحة تجمع بين التحليل والتعليق على اللوحات والمنمنمات والتماثيل. يقول إيكو في مقدمة كتابه: «قدم الفلاسفة والفنانون، في كل قرن، تعريفات خاصة بالجمال، ومكنت شهاداتهم من بناء تاريخ للأفكار الجمالية عبر العصور. ويختلف الأمر مع القبح؛ إذ عُرف القبح في غالب الأحيان على أنه يتعارض مع الجمال، ولكن دون أن تكرس له دراسات معمقة، فاقتصرت على بعض الشذرات الهامشية. فإذا استند تاريخ الجمال على شهادات نظرية (تُستشف منها ذائقة حقبة بعينها)، يجب على تاريخ القبح أن يجد وثائقه خصوصًا في التصورات البصرية أو الكلامية لأشياء أو لأشخاص اعتبرَت «قبيحة» أو اعتبروا «قُبَحاء» (ص 8).

وتقتصر مادة الكتاب، كما أكد إيكو، على الحضارة الغربية فقط، وهذا لا يشتمل الحضارات الإفريقية والهندية والصينية واليابانية والبابلية. ويصر إيكو منذ البداية على أن مفاهيم القبح والجمال تتغير عبر العصور، وهي بالتالي نسبية. ويستشهد بعبارة فولتير القائلة: «اسألوا العلجوم عن الجمال والجميل الأكبر يجيبكم أنهما يتمثلان في العلجومة ذات العينين المستديرتين والبارزتين، وذات الشدق العريض المسطح والبطن الأصفر والظهر البني» (كتاب «القاموس الفلسفي»). ورأى هيغل في كتابه «علم الجمال» أن قسطاس الجمال يختلف بين الصيني والزنجي والأوربي. ويرى نيتشه أن معيار القبح والجمال يخضع لنموذج نوعي في المحصلة، فيتناقض الجميل والقبيح. فهل يتعارض تاريخ الجمال فعلًا مع تاريخ القبح؟ لقد لاحظ داروين في كتابه «التعبير عن الانفعالات لدى الإنسان والحيوانات» أن ما يثير التقزز في حضارة ما، لا يثيره حكمًا في حضارة أخرى.

ويتوقف إيكو مليًّا عند القبح في الحضارة الكلاسيكية. فلو لم تكن هيلانة (زوجة مينيلاوس) باهرة الجمال، لما اختطفها باريس، ولما نشبت حرب طروادة. ويستشهد بنصوص كبرى مقتبسة من أعمال أفلاطون وأرسطو وماركوس أوريليوس، وطبعًا بهوميروس في الإلياذة والأوديسة. ثم ينتقل إيكو إلى صلة القبح بآلام المسيح وبالموت والاستشهاد، ويخوض في مسألة التشويه من الزاوية اللاهوتية، ويؤكد مسألةَ التعذيب والموت، من خلال منحوتات ولوحات فنية، ولا سيما لوحة «انتصار الموت» (1562) لبروغل.

قبح من عالم آخر

وينتقل من ثم إلى القبح المتمثل بالجحيم والشيطان والأخرويات كما تصورتها الكتب المقدسة، وبعض الأعمال الأدبية والفنية، ولا سيما «الكوميديا الإلهية» لدانتي (الجحيم) وكتب المعراج الإسلامية دون أن ينسى صورة جهنم المعاصرة، كما عبر عنها كتاب «الباب الموصد» لجان بول سارتر مثلًا. ويركز على صورة إبليس، كما تظهر في الكتب المقدسة وفي سير القديسين وفي اللوحات الفنية (سالفادور روزا، سالفادور دالي، جيروم بوش…).

ويكرس إيكو الفصل الرابع من كتابه للمسوخ والغيلان والأقزام والأعاجيب والغرائب. فيتوقف عند صورة اللوياثان كما وردت في سفر أيوب. وفيه يشدد على جماليات الشطط والشناعة وعلى فصائل الغيلان وتوصيفاتها المتخيلة وعلى الأقاليم العجيبة التي تقطنها وعلى الكتاب الذين تكلموا عنها (جوناثان سويفت: «رحلات غوليفر»، ماركو بولو: «كتاب الأعاجيب»،…)، وعلى الشخصيات العجيبة والغريبة (دراكولا، فرانكنشتاين)، وعلى الأعضاء الغريبة لهؤلاء الغيلان (فأحادي القرن مثلًا له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد في وسط جبهته، والسيرينات في الأوديسة يجمعن بين أجسام النساء في الأعلى وأذناب الأسماك في الأسفل ويتمتعن بأصوات رخيمة ومص دماء البحارة، والساتيرات هي كائنات تشبه البشر والتيوس ولها آذان طويلة وقرون جبهية وأذناب طويلة وأعضاء جنسية متضخمة وتعيش في الغابات وتعزف على المزمار لتجذب المسافرين كي تنال منهم).

وانطلاقًا من المبالغة الشطحية يتوقف إيكو، في الفصل الخامس، عند روايتي رابليه «غرغنتوا» و«بانتاغرويل»، إذ ورد أن غارغانتوا العملاق حين وُلد طالب بالشراب، وكان على أبيه أن يُحضر سبعة عشر ألفًا وتسع مئة بقرة لإرضاعه يوميًّا، وكان يتبول على حذائه ويتبرز في قميصه ويحتاج إلى كميات هائلة من الطعام ليتغذى.

وينتقل إيكو من ثم إلى تحليل فن الكاريكاتير المعاصر القائم على المبالغة والتشويه؛ فيتوقف عند بعض فناني الكاريكاتير من أمثال كانتان ميتسيس (القرن السادس عشر) وجون هاميلتون، وأونوريه دومييه، وجورج غروس، وتوليو بيريكولي.

ويحلل من ثم قبح المرأة في العصور القديمة وفي فن الباروك. وتذهلنا هنا لوحة اختارها إيكو، وهي للفنان الألماني هانس بالدون غرين، وعنوانها «الأعمار الثلاثة للمرأة والموت» (1540م). وفيها يحمل الموت ساعة رملية تحدد نهاية عجوز مستهلكة. واختار أيضًا لوحة أخرى مشهورة للفنان البلجيكي كونيتين ماتسيس عنوانها «العجوز الفظة» (1535-1530م) وتُصور عجوزًا أرستقراطية دميمة تزين رأسها الأصلع بقبعة ذات قرنين زهريين فاخرين، وتتعارض مع بشاعة الوجه وتهالك الجذع والصدر وتشوهاتهما.

وينقلنا من ثم إلى صور الشيطان في العالم الحديث: في «الكوميديا الإلهية»، وفي «الفردوس المفقود» (1667م) لجون ميلتون، وفي مسرحية «فاوست» (الصيغة الأولى) لغوته، وفي «الإخوة كارامازوف» لدستويفسكي، وفي رواية «الدكتور فاوستوس» لتوماس مان. ويتوقف عند ظاهرة «أبلسة الآخر» ولا سيما العدو والخصم. وهنا تظهر الصور الكاريكاتيرية المنددة برجال الدين وبالشيوعية والنازية والرأسمالية والعنصرية.

وينتقل في الفصل الخامس إلى ظاهرة «السحر والأبلسة والسادية» التي يستهلها بلوحة مشهورة لفرانشيسكو غويا عنوانها «يوم سبت الساحرات» (8-1797م). ويعير إيكو اهتمامًا خاصًّا بشغف الضراوة المتمثلة في رهط الهراطقة وعبادة الشيطان وطقوس التعذيب والشنق [راجع قصيدة «توشيحة المشنوقين» للشاعر الفرنسي الانعتاقي فرانسوا فيون (1431-1463م)].

ويتوقف عند الماركيز دو ساد وظاهرة السادية في الأدب الحديث وفي التحليل النفسي. ويستشهد بنص من روايته «جزيرة اليوم السابق»، وبقصة «القط الأسود» لإدغار آلان بو، وبمقطع من رواية «في قلب الظلام» لجوزيف كونراد، وبفِلْم بازوليني عنوانه: «سالو أو 120 يومًا لسادوم» (1975م).

ويكرس إيكو فصلًا كاملًا عن ظاهرة الإمساخ والتشويه التي غذت مخيلة الفنانين والكتاب، ويستشهد مثلًا بلوحة «درس في التشريح» (1632م) لرامبرانت، ولوحة «جائزة التوحش» (1750م) لويليام هوغارت، و«الطاعون» (آخر القرن 17) للفنان غوتانو زومبو. ويتوقف عند ظاهرة القبح لدى الرومانسيين مع تمثال «عقاب لاووكون» (القرن الأول ق.م.) الذي حلله الفيلسوف الألماني ليسينغ رابطًا بين الألم والدمامة. واهتمت الرومانسية خاصة بظاهرة الحزين والمخيف والمريع، وربطتها بتيار «الرواية القوطية» التي ركزت على القلاع والأديار المهدمة المهجورة، وعلى الدهاليز المرعبة، والجرائم الدموية، وظهورات الشياطين والأشباح والأرواح، وعلى الجثث المتفسخة.

وراح الرومانسيون يَنشدون البطل الوبيل والمتخفي والدميم الذي يثير القلق والرعب حوله، والمتمثل بفِلْم «شبح الأوبرا» (1925م) للمخرج روبيرت جوليان عن رواية غاستون لورو، ورواية «الحالة الغريبة للدكتور جيكل والسيد هايد» (1885م) لروبرت ستيفنسون، إضافة إلى سلسلة روايات وأفلام فانتوماس. وظهرت كذلك مجموعة من الأعمال التي تركز على الدمامة والبؤس مثل «صورة دوريان غراي» (1891م) لأوسكار وايلد، وشخصية كازيمودو في رواية «أحدب نوتردام» (1831م) لفيكتور هوغو التي اهتمت بعالم القاع، وطبعًا شخصية فرانكنشتاين التي ما زالت تُغْرم مخرجي السينما. ويذكر جان بول سارتر في كتابه الجميل «الكلمات» (1964م) معاناته الشخصية في طفولته ومراهقته من حَوَل عينيه وشناعة شكله الذي كان يسخر منه التلاميذ، ولكنه تأقلم مع حالته ومتن شخصيته.

جماليات القبح

وترتبط الدمامة أحيانًا بالغرابة والعجائبية، كما في قصة «بينوكيو» (1883م) لكارلو كولودي، و«حكايات بيرو» (1697م)، و«حكايات غريم» (1812-1822م)، وقصص مصاصي الدماء في القصور المهجورة، وقصص القرينات وقصص الإمساخات كما في «التحول» لكافكا. وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتشرت النصوص التي تتكلم عن السكارى والعاهرات والمتسكعين ودُور البغاء وعالم الليل. وفي الفصل الثالث عشر يتكلم إيكو عن الطليعية وانتصار القبح، فوضع الفنان مارسيل دوشان شاربين للجوكندا، وانتشرت بيانات الدادائية والمستقبلية والسوريالية وشاعت شتى أنواع المستهجنات والغرابات، وانتشرت مقولات التقزز والقرف، وشاعت جمالياتها مع فنانين كبار من وزن بيكاسو ودالي وبول كلي وفرنسيس بيكابيا وألبِرتو مارتيني. وراح بعضهم يتكلم عن جماليات المخلفات والقاذورات والفوضى، وصار القبح ظاهرة اجتماعية تبلورت في فن الكيتش والقص واللصق، والانبهار بالذائقة المنحطة والمبتذلة والقذرة والناشزة وبالالتباس الجنسي.

كما حصلت قفزة في الموسيقا الحديثة (الجاز خاصة) والفن التشكيلي، حصل تحول كبير في الذائقة الجمالية إبّان القرن العشرين. فظهر شغف بالمستهجن وبموضة البونك punk، بالحلي البلاستيكية الرخيصة وبالدبابيس والمشابك. وتأثرًا بفِلْم «كلب أندلسي» للمخرج السوريالي لويس بونويل راح سينمائيو الموجة الجديدة يبحثون عن الغرائبي والصادم والمبتذل الذي يعبر عن تمزق الإنسان وتشتته في القرن العشرين.

أراد أمبرتو إيكو، بأسلوب ساخر ومماحك، أن يقول في هذا الكتاب النفيس: إن معايير الجمال والقبح ليست ثابتة، شأنها شأن الموضة، وتتغير حسب المجتمعات والثقافات. لقد لعب الإغريق دورًا في التعبير عن الـ«كالوس» [الجميل] والـ«كاكوس» [الدميم]، وهزل في العصر الوسيط، ثم عاد ونشط في عصر النهضة الذي، مع ذلك، راح يطرح مقاييس أخرى لهما، تأثرت بالتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي حركها عصر التنوير والثورة الفرنسية التي انفتحت آفاقها على المدارس والتيارات المنعتقة من القيود الكهنوتية والأكاديمية. فأطل القرن التاسع عشر بشكوكه وتوجساته وراح يبحث عن منابع جديدة مثلها لوتريامون ورامبو والدادائيون والسورياليون والتكعيبيون فتخلخلت معايير الجمال الكلاسيكي وهيمنت الثورات المعرفية الأربع الكبرى (الألسنية والتحليلية النفسية والمعلوماتية والاتصالات)، فقلبت المعطيات الثابتة، وفتحت آفاقًا جديدة على مقولتي الجمال والقبح، كما نظر إليهما أمبرتو إيكو.

جمال شحيد - ناقد سوري | نوفمبر 1, 2021 | مقالات

بُعيد الحرب العالمية الثانية، انشغلت الساحة الأدبية الفرنسية بكتابات ريمون كينو (1903- 1976م) الذي مثّل الانعتاق من التقاليد اللغوية، وفتح باب اللغة على اللهو واللعب، وأنزل الأدب من علياء الأولمب إلى الشارع والقاع، ومن حيز الإلهام والنبوة إلى حيز الاشتغال باللغة، كما سنرى في تأسيس جماعة «مشغل الأدب الاحتمالي». ومن بين الكتب الكثيرة التي أصدرها، لا بدّ من ذكر الرواية الشعبية «زازي في المترو» (1959م) التي تروي قصة فتاة ريفية تزور باريس للمرة الأولى، وتريد أن تكتشف المترو وعالم الباريسيين.

وتعجّ الرواية بالسخرية اللاذعة من باريس والباريسيين والريفيين أيضًا؟ وتزعّمَ كينو الفريق السريالي الذي أطلق حركة Oulipo أو «مشغل الأدب الاحتمالي»، الذي سعى إلى اكتشاف إمكانيات لغوية جديدة، عن طريق الكتابة التي تخضع لضوابط وقيود محددة كفرض استخدام حرف أبجدي في كل الكلمات، أو منع استخدامه في النص بكامله، كما أجرى تقاربًا بين الرياضيات واللغة. وكان من بين أعضائه إيتالو كالفينو وجورج بيريك وجاك روبو، إضافة طبعًا إلى ريمون كينو. ونشرت المجموعة عددًا من الكتب مثل «الأدب الاحتمالي» (1973م)، و«أطلس الأدب الاحتمالي» (1981م)، و«نشأة الأوليبو 1960-1963م» (2005م)، و«مختارات الأوليبو» (2009م)، و«الأوليبو في كل مكان» (2012م)…

وتعجّ الرواية بالسخرية اللاذعة من باريس والباريسيين والريفيين أيضًا؟ وتزعّمَ كينو الفريق السريالي الذي أطلق حركة Oulipo أو «مشغل الأدب الاحتمالي»، الذي سعى إلى اكتشاف إمكانيات لغوية جديدة، عن طريق الكتابة التي تخضع لضوابط وقيود محددة كفرض استخدام حرف أبجدي في كل الكلمات، أو منع استخدامه في النص بكامله، كما أجرى تقاربًا بين الرياضيات واللغة. وكان من بين أعضائه إيتالو كالفينو وجورج بيريك وجاك روبو، إضافة طبعًا إلى ريمون كينو. ونشرت المجموعة عددًا من الكتب مثل «الأدب الاحتمالي» (1973م)، و«أطلس الأدب الاحتمالي» (1981م)، و«نشأة الأوليبو 1960-1963م» (2005م)، و«مختارات الأوليبو» (2009م)، و«الأوليبو في كل مكان» (2012م)…

وعرفت الأوليبو ظاهرة الـ lipogramme أي استبعاد بعض حروف من النص، وهذا ما فعله جورج بيريك في رواية «الاختفاء» التي استبعد فيها حرف e من الكتاب كله، وهو من أكثر الحروف استخدامًا في اللغة الفرنسية، وخصص موضوع الرواية للحديث عن اختفاء هذا الحرف الذي لا يمكنه ذكره. وفي كتاب Oulipo la littérature potentielle الذي أصدرته دار غاليمار عام 1973م، ثمة بيانان يعطيان فكرة عن الأوليبية، أسوة ببيانات الدادائية والسوريالية. واللافت أن الأوليبو لجأت كثيرًا إلى الإمكانيات الرياضية الهائلة العدد وطبّقتها على إمكانيات اللغة، واهتمت بالترجمة الآلية التي كانت جنينية في ستينيات القرن العشرين.

وطبّق كينو نظريات الأوليبو التي انتظمت لاحقًا في كتابه «مئة ألف مليار قصيدة» (1961م) قائلًا في مقدمته: «يستطيع كل شخص أن يؤلّف على هواه مئة ألف مليار سوناتا، وكلها سوناتات منتظمة؛ أي يكون عندنا في المحصلة آلة تنتج القصائد». ولكن التطبيق الأكبر تمّ على كتابه «تمارين في الأسلوب» (1947م) الذي أثار ضجة أدبية كبرى وترجم إلى 35 لغة (لم يترجم بعد إلى العربية)، وانتقل إلى المسرح على يد إيف روبير وعُرض في Rose rouge في شارع سان جيرمان وفي مهرجان أفينيون، وانتقل من ثمّ إلى الموسيقا على يد «الإخوة جاك».

يدور نص التمارين حول الحادثة البسيطة الآتية: «في إحدى ساعات الذروة، على خط الحافلات S، يلتقي الراوي بشاب زرافي العنق يعتمر برنيطة لدنة لها حبل مجدول يزيّنها. ويتحدث هذا الشاب بنزق مع راكب آخر متهمًا إياه بأنه داس على رجله لدى صعود الركاب أو نزولهم من الحافلة. وعندما يخلو أحد المقاعد ينقضّ هذا الشاب على المكان الفارغ. ويصادف الراوي الشاب ذاتَه بعد ذلك بساعتين في ساحة روما [في باريس]، وأمام محطة سان لازار للقطارات، وكان الشاب يتناقش مع صديق يقول له: «عليك أن تضع زرًّا إضافيًّا لأعلى معطفك»». (ص 7 من النص في طبعة فوليو [غاليمار].

ويتكرر سرد هذه القصة البسيطة 99 مرة، وبتنويعات مختلفة. وقام الروائي والسيميائي إمبرتو إيكو بترجمة هذا الكتاب إلى الإيطالية عام 1983م وقدّم تعليقات ذكية عليه. وطُبّقت هذه التمارين اللغوية على نصوص لبلزاك، وفلوبير، وجول فيرن، وبروست، وكامو، وإيتالو كالفينو، ومارغريت دوراس، وعلى بعض اللوحات الفنية، ولا سيما لوحة الجوكوندا. ورأى بعضهم أن كل تنويع من تنويعات القصة يدلّ على إمكانية بلاغية وبيانية معيّنة: نفي الضد، مجاز، جناس تصحيفي، ترخيم، إسقاط، محاورة ذاتية، تورية، إبدال، استعارة، تضاد، تجانس صوتي، كناية… ورأى آخرون أن نبرات النصوص الـ 99 تُراوِحُ بين التعجب والتساؤل والابتذال واللهو والفلسفة والطيش والنزق والشم والتذوق واللمس والإبصار والاستماع، وأنها تلجأ أحيانًا إلى أسلوب البرقيات الاختزالي أو الشعر الحر أو الشتائم أو التحذلق… ولا شك أن كينو، كقارئ فرنسي يقظ، أذهله كتاب بيير فونتانييه «صور الخطاب» الذي نُشر ما بين 1821 و1830م، والذي يستعرض الإمكانيات البلاغية الفرنسية بأستذة لافتة، وما زال مرجعًا أساسيًّا حتى الآن.

وللتدليل على طبيعة هذا النص الساحر، سأترجم عددًا من تنويعاته.

ارتجاع

يجب أن تضيف زرًّا إلى معطفك، قال له صديقه. التقيتُه وسط ساحة روما، بعد أن غادرتُه وبعد أن انقضّ بتوق شديد على مقعد جلس عليه. وكان قد احتجّ على دفْع أحد الركّاب له وكان، كما قال، يدفعه كلما نزل واحد من الركّاب. هذا الشاب النحيل كان يعتمر قبّعة مضحكة. حدث هذا داخل حافلة مكتظّة تابعة للخط S.

ريمون كينو

توضيحات

في تمام الساعة 12 و17 دقيقة، وداخل حافلة تابعة للخط S، طولها 10 أمتار وعرضها 2.1م وارتفاعها 3.5م، وتبعد 3,600 كلم من مركز انطلاقها، وتحمل 48 راكبًا، كان شخص من جنس الذكور، وعمره 27 سنة و3 أشهر و8 أيام، وطوله 1,72 م ووزنه 65 كلغ، ويعتمر قبعة عالية ترتفع 17 سم وتحيط بها شريطة طويلة تصل إلى 35 سم، كان ينتهر رجلًا عمره 48 سنة و4 أشهر و3 أيام، وطوله 1.68 م ووزنه 77 كلغ؛ واستخدم 14 كلمة قذفه بها خلال 5 ثوانٍ وتشير إلى تنقلات لا إرادية تُراوِحُ بين 15 و20 ملم. ثم ذهب ليجلس على بعد 10.2م.

بعد 118 دقيقة، وُجِدَ على مسافة 10 أمتار من محطة سان لازار، أمام مدخل الضواحي، وكان يذرع المكان جيئة وذهابًا على مسافة 30 مترًا ومعه رفيقٌ عمرُه 38 سنة وطوله 1.70 م ووزنه 71 كلغ ونصحه هذا بـ 15 كلمة أن يرفع بـ 5 سم زرًّا يجب تركيبه على قطر يبلغ 3 سم. (ص 22-23)

الجانب الذاتي

لستُ اليوم مستاءً مما أرتديه. كنت أعتمر قبّعة جديدة، ماكرة إلى حدّ ما، وألبس معطفًا يروق لي كثيرًا. قابلتُ فلانًا أمام محطة سان لازار سعى إلى إفساد متعتي؛ إذ حاول أن يُثبت لي أن هذا المعطف مقوّر جدًّا، وأنه يجب أن أضيف إليه زرًّا آخر. ولكنه لم يتجرّأ على مهاجمة قبّعتي. قبل ذلك تحرّش بي أحد الأوغاد الذي عنّفني عمدًا كلما كان أحدهم يصعد أو ينزل. حدث هذا في حافلة شنيعة امتلأت بالحثالة وقتما كان عليَّ أن أستقلّها. (ص 24)

ذاتية أخرى

في الحافلة كان اليوم بقربي في الممرّ علج لا مثيل له، وكاد ينتهي بي الأمر إلى أن أقتل شخصًا. كان هذا غلامًا ناهز السادسة والعشرين أو الثلاثين فاغتظت منه خاصة، لا لطول عنقه الذي يشابه عنق ديك حبشي منتوف، وإنما لنوع شريطة قبّعته، وهي شريطة تماثل حبلًا ذا لون باذنجاني. آه من هذا الوغد، كم كان يقزّزني! ولأن حافلتنا كانت تعجّ بالناس في تلك الساعة، استفدت من التدافع في أثناء الصعود والنزول كي أغرس مرفقي بين أضلاعه. وانتهى به الأمر إلى أن فرّ بجُبن قبل أن أقرّر دوس قدميه بحذائي. وكان عليَّ أن أقول له –لإغاظته– إن معطفه مقوّر جدًّا ويحتاج إلى زرٍّ سقط منه. (ص 25-26)

سلبيّات

لم يكن باخرة ولا طائرة، بل وسيلة نقل أرضية. لم يكن لا الصباح ولا المساء ولا الظهر. لم يكن لا طفلًا ولا عجوزًا بل كان شابًّا. لم تكن شريطة ولا حبلًا، بل شارة مجدولة. لم يكن لا لطيفًا ولا خبيثًا بل حانقًا. لم تكن لا حقيقةً ولا كذبًا بل ذريعة. لم يكن لا واقفًا ولا منطرحًا، بل باحثًا عن مقعد للجلوس. لم يكن عشية البارحة ولا اليوم التالي، بل اليوم نفسه. لم تكن لا محطة الشمال في باريس ولا محطة ليون، بل محطة سان لازار. لم يكن قريبًا ولا إمّعة، بل صديقًا. لم تكن إهانة ولا سخرية، بل نصيحة ملبسيّة. (ص 29).

جمال شحيد - ناقد سوري | يناير 1, 2021 | مقالات

كان يطيب لإدوارد سعيد ودومينيك إدّه أن يتجولا كعاشقين في حدائق بعض المدن الأوربية والأميركية، وكانا يتناقشان في كثير من الأمور السياسية والأدبية والموسيقية. وبعد 14 سنة من وفاة سعيد بسرطان الدم (2003م) استعادت الناقدة والروائية اللبنانية الفرانكوفونية دومينيك إدّه ربع قرن من تعرّفها على سعيد. ودوّنت في كتاب «إدوارد سعيد: رواية فكره» Edward Saïd: Le roman de sa pensée (دار نشر لافابريك، 2017م، 227 صفحة) ذكريات مداولاتها مع سعيد وانطباعاتها عنه.

تقول عنه: إنه كان خطيبًا مفوّهًا يمسرح أقواله، ويتمتع بقوة هائلة على الإقناع. وكان يقدّر عاليًا أوقات الصمت: صمت أمام القمع الذي لا بدّ من كسره، صمت حافز على التفكير. وكان عنده مشروع عملاق: غربلة قرون من الأفكار الجاهزة والاستيهامات والتنميطات التي طرحها الغرب حول الشرق. وهذا المشروع هو الذي طوّره سعيد مع مجموعة من مثقفي العالم الثالث، وبخاصة: إيميه سيزير، بول نيسان، فرانز فانون، هومي بابا، غاياتري سبيفاك… وأُطلق عليه في النقد الأدبي والفكري تسمية «النقد ما بعد الكولونيالي» الذي استرشد كثيرًا بنظريات ميشيل فوكو وجاك لاكان وجاك ديريدا وأنطونيو غرامشي.

وبدأ سعيد هذا المشروع بكتابه الصاعق «الاستشراق» (1978م، ترجمة كمال أبو ديب)، ثم ألحقه بمجموعة من الدراسات الأدبية: «الثقافة والإمبريالية» (1993م، ترجمة كمال أبو ديب)، وعلى الأخص كتابه «خارج المكان» (1999م) (ترجمة فواز طرابيشي). ولا تعود قيمة إدوارد سعيد إلى عدد كتبه، بل إلى فصاحته وكارزميته، كما تقول د. إدّه التي توقفت عند عبارة بيّن فيها سعيد طريقة تدريسه، قال: «لم أرغب قط في أن يكون لي طلاب مريدون، ما أفضّله، كأستاذ جامعي، هو أن أحرّض طلابي على انتقادي –لا أقول على مهاجمتي، مع أن كثيرين فعلوها– بل على إعلان عدم تبعيّتهم لي». (ص 18).

كيف الدخول إلى أعمال إدوارد سعيد؟ تقول إدّه، مستندة إلى كتابه «بدايات – القصد والنهج» (1975م): «يندرج مشروعه الفكري كله في الذهاب والإياب من مستقبل مصنوع بعين الماضي المتحرك هو أيضًا» (ص 23)؛ وتضيف أن كتابة سعيد مبنية على غرار قالب الفوغا الموسيقيّ fugue، أي إدخال الحاضر وأبعاده السياسية في مسار التوزيع الموسيقيّ ونسج خطوط لحنية متباينة وإنما متساوية. والمعروف عن سعيد أنه كان محلّلًا موسيقيًّا وذوّاقًا متعمقًا في الموسيقا الكلاسيكية، ومؤسس فرقة «الديوان الشرقي الغربي» الموسيقية مع قائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم، كما سنرى لاحقًا. والمعروف عنه أيضًا أنه كان يتمتع بثقافتين: غربية وشرقية، وأنه كتب أطروحته عن جوزيف كونراد؛ وقد يكون لسفر كونراد في 21 سبتمبر 1881م إلى آسيا على متن سفينة اسمها «فلسطين» دور في هذا الاختيار.

كان سعيد يساريًّا غير دوغمائي، أُعجب بأنطونيو غرامشي وبجورج لوكاتش، وانتقد تحليلات ماركس وإنغلز، ولا سيما مقولتهما عن الاستبداد الشرقي. وكان بروتستانتيًّا طهرانيًّا صارمًا وإرادويًّا، وعينه على ساعة يده؛ وكان يرفض كل المقولات التي تنتهي بـ isme. وكانت ثقافته فرويدية تحليلية، فيرى أن الفهم هو النأي بالنفس، وهو القبول بالآخر كالقبول بالذات. وكان يطرح كثيرًا من الأسئلة، من دون الإجابة عنها بالضرورة. وبرع في استخدام الـ contrepoint (الطباق) والاستهلال والتناغم والبيمول والتبدلات وأوقات الصمت والـ tempo والـ crescendo واللازمة (ص 140).

تقول زوجته مريم سعيد عنه: كان سعيد يطبق هذه المقولات الموسيقية على الأدب، ولا سيما في كتابه الثقافة والإمبريالية. وكان مهووسًا بالتفاصيل والدقة، كما قال صديقه دانييل بارينبويم. وتصدّى للعنصرية والكولونيالية والتفوق الذي يدعيه شعب ما أو طبقة ما على الآخرين. فاستشهد بقصيدة لفرانز فانون عنوانها: «بشرة سوداء، أقنعة بيضاء»: «لا يحق لي أنا الإنسان الملوّن أن أبحث عما يجعل عِرقي يتفوّق على عرق آخر، لا يحق لي أنا الإنسان الملوّن أن أرسّخ عند الإنسان الأبيض إثمية حول ماضي عرقي، لا يحق لي أنا الإنسان الملوّن أن أهتم بالوسائل التي تمكّنني من دوس كبرياء المعلم السابق بقدميّ، لا يحق لي ولا ينبغي أن أطالب بالتعويض عما فعله المستبدون بأجدادي المستبعَدين، لا يحق لي أن آتي وأن أعلن على الملأ حقدي على الرجل الأبيض، ولا ينبغي عليَّ أن أهمس امتناني للرجل الأبيض؛ يحق لي أن أكتشف الإنسان أينما وُجد، أكان أسود أم أبيض، أتوسل أخيرًا قائلًا لجسدي: اجعل مني رجلًا يطرح الأسئلة». (ص 142)

صداقته مع دانييل بارينبويم

كتب إدوارد سعيد مع بارينبويم كتاب «المتشابهات والمتناقضات: استكشافات في الموسيقا والمجتمع» (2002م)، وكتب وحده «متتاليات موسيقية» (1991م)، و«النموذج الأخير: الموسيقا والأدب ضد التيار» (2006م)، وبعد وفاته نشرت له جامعة كولومبيا عام 2007م «حدود الموسيقا». وعام 1993م أسس سعيد، بالتعاون مع جامعة بيرزيت معهد «إدوارد سعيد الوطني للموسيقا». وكان سعيد معجبًا بالأوبرا الإيطالية «Cosi fan tutte» التي لحّنها موزارت وعرضها عام 1790م، وتعالج مسألة الحب المموّه، لاختبار الإخلاص في الحب. وتنادي الأغنية الأخيرة من الأوبرا بالحبّ والسلام. وأعجب أيضًا بأوبرا «فيديليو» لبيتهوفن، وهي الأوبرا الوحيدة التي ألّفها بيتهوفن واستوحاها من وقائع الثورة الفرنسية. واهتم سعيد بالموسيقيّ الكنديّ المعاصر غلين غولد، المعروف بأدائه مجموعة من الأعمال الموسيقية الباروكية. وكان التناقض بين سعيد 1 (قبل العزف) وسعيد 2 (بعد العزف) يدفعه إلى القول: إن «الموسيقا هي عبارة عن صمت متهلّل» (ص 175)، وإن هناك لقاءً بين غسقين: غسق موزارت في أوبرا Cosi fan tutte التي لحّنها قبل وفاته المبكرة بسنة، وغسق إدوارد سعيد الذي كتب نصًّا جميلًا عن هذه الأوبرا قبيل وفاته.

حل الدولة أو الدولتين

التقى سعيد بارينبويم في لندن (يونيو 1993م). وقال: «إن هذه الصداقة قد غيّرت حياتي»، وحوّلته على الصعيد الموسيقي والسياسي والفكري. لقد ناديا بدولة واحدة تضمّ الإسرائيليين والفلسطينيين، على غرار نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا بعد الأبارتهايد. والتقيا في هذا المجال مع طروحات حنّة آرندت، ومارتان بوبر، وإريك هازان، وإيال سيغان، وشلومو ساند الذين نادوا بمواطَنة إسرائيلية فلسطينية غير مرتبطة بالدين (ص 187). وكان بارينبويم وسعيد على الموجة نفسها: لم يقولا الشيء ذاته دائمًا، ولكنهما كانا يتكلمان اللغة ذاتها. كانا يريدان المساواة بين الشعبين. وبعد وفاة سعيد، كتب بارينبويم (الذي كان يحمل الجنسيات الأرجنتينية والألمانية والإسرائيلية والفلسطينية): «إن الحكومات الإسرائيلية، خلافًا لكل تاريخ اليهودية، وخلافًا لكل الأخلاق التي نادت بها اليهودية، ما زالت تضطهد أقلية، نحن الذين كنا أقلية طيلة ألفَيْ عام، نضطهد اليوم شعبًا ونقهر أقلية أخرى. حان الوقت أن نعي». (ص 196).

في 22 يونيو 1992م زار سعيد فلسطين للمرة الأولى بعد أن عرفها حتى الثانية عشرة من عمره. وزار هو وزوجته مريم وابنه وديع وبنته نجلاء، حيّ «الطالبية»، فوجد أن بيت العائلة تحتله مجموعة من المسيحيين المتشددين الأميركيين المتصهينين. وبعد هذه الزيارة المؤلمة بدأت حملة تخرّصات واسعة قادها جوستوس فينر الذي اتهم سعيدًا بأنه كذّاب ومزوّر للتاريخ، فهو ليس فلسطينيًّا، ولم تسكن عائلته قط في فلسطين (ص 190). وزار سعيد القدس والناصرة وتل أبيب وحيفا وغزة، ولاحظ الفرق الهائل بين الأحياء العربية البائسة المهملة والأحياء اليهودية التي فيها ماء وفير ومسابح وحدائق. وقبيل وفاته زار هو وابنه وديع فلسطين ولاحظ أن شعار «الإسلام هو الحل» مرفوع في أماكن كثيرة، ولاحظ فساد السلطة الفلسطينية والتعصب الديني المتنامي. وانتقد سعيد اتفاقيات أوسلو؛ لأنها لم تنظر في مسألة المستوطنات وإخلائها من المحتلّين. ورأى أن هذه الاتفاقيات ولدت ميتة.

عودة إلى الموسيقا

في أغسطس 1999م اتفق مع بارينبويم على تأسيس أوركسترا مختارة تجمع 78 موسيقيًّا عربيًّا وإسرائيليًّا وأجنبيًّا، في مدينة فيمار الألمانية، تُراوِحُ أعمارهم بين 18 و25 عامًا، كما ذكرت إدّه. ودربهم كلٌّ من بارينبويم ويويوما وموسيقيون آخرون قدموا من شيكاغو وبرلين. وكانت مدة التدريب تصل إلى سبع ساعات يوميًّا، وفي المساء كانت تعقد جلسات مناقشة يديرها سعيد وبارينبويم. وبعد ذلك بأسبوع صار كونشيرتو الفيولونسيل لشومان والسيمفونية السابعة لبيتهوفن جاهزَيْنِ. وأدى عازفا بيانو إسرائيلي وفلسطيني اثنين كونشيرتو للبيانو من تلحين موزارت، في قاعة الهول الكبرى في فيمار.

وقامت الفرقة بعد هذا النجاح بجولات عدة في العالم، بعد أن خلق الرجلان جوًّا من الوُدّ والحوار عن طريق الموسيقا. وفي عام 2016م أنشئت أكاديمية بارينبويم– سعيد وأعطت منحًا لتسعين طالبًا من الشرق الأوسط. وسبق لسعيد أن التقى قبل وفاته الزعيم نيلسون مانديلا الذي قال له «حرّكوا المخيّلات». واتُّبعت النصيحة. وعندما اشتدّ المرض على إدوارد سعيد، وكانوا يقولون له: صديقك دانييل على الهاتف، كان يتهلّل وجهه وينسى آلامه. «كانا قد استمع أحدهما للآخر قبل أن يتفاهما»، كما قالت دومينيك إده (ص 194). وغالبًا ما كان سعيد يكرر عبارة إيميه سيزير: «لا يوجد عرق بشري يحتكر الجمال والذكاء والقوة. هناك مكان رحب للجميع في إحراز النصر» (ص 196). وتقع أجمل الصفحات التي كتبتها إده عن هذين الرجلين في العشرين صفحة الأخيرة من الكتاب. كان بارينبويم يرى وجهين زمنيين في الأعمال الفنية: وجهًا ينطلق من الزمن الذي كُتبت فيه، ووجهًا يتطلّع نحو الأبدية.

من المعروف ان أرتو كان يتمتّع بصوت ساحر وإلقاء آسر، بحيث يفضّل الجمهور أن يصغي إليه على أن يقرأ نصوصه. وكان دريدا أيضا ممثلًا سينمائيًّا أُنتجت عنه بعض الأفلام التي ساهم فيها. ومنها فِلْم «رقصة الأشباح» للمخرج كين ماكمولين (1983م)، وفِلْم «D’ailleurs Derrida» للمخرجة المصرية الفرنسية صفاء فتحي (2000م)، وفِلْم «Derrida» لـ آمي زييرينغ كوفمان وكيربي ديك (2002م). وسجّل بصوته بعض نصوصه، ومنها كتاب «النار والرماد» عن الموت والفناء وكتاب «اعتراف إحاطي» عن وفاة أمه.

من المعروف ان أرتو كان يتمتّع بصوت ساحر وإلقاء آسر، بحيث يفضّل الجمهور أن يصغي إليه على أن يقرأ نصوصه. وكان دريدا أيضا ممثلًا سينمائيًّا أُنتجت عنه بعض الأفلام التي ساهم فيها. ومنها فِلْم «رقصة الأشباح» للمخرج كين ماكمولين (1983م)، وفِلْم «D’ailleurs Derrida» للمخرجة المصرية الفرنسية صفاء فتحي (2000م)، وفِلْم «Derrida» لـ آمي زييرينغ كوفمان وكيربي ديك (2002م). وسجّل بصوته بعض نصوصه، ومنها كتاب «النار والرماد» عن الموت والفناء وكتاب «اعتراف إحاطي» عن وفاة أمه.

ولأن قراءة المرأة كانت خطيرة في نظر رجال القرون الوسطى، جعلوها وقفًا على الكتب المقدسة. ولكن الإحصاءات تشير إلى أن الكتب الدينية التي كتبت عام 1770م تشكّل 25% من مجموع الكتب الفرنسية المنشورة، وصلت نسبتها قبيل الثورة الفرنسية إلى 13.5% فقط. ويذكر المؤرخون أن النساء في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا استبدلن بالكتاب المقدس آنذاك موسوعة ديدرو وروايات ريشاردسون، وازداد اهتمامهن بالسياسة والاختراعات العلمية. وخير دليل على هذا التحول لوحة الفنان فرانسوا بوشيه (1703-1770م) التي صور فيها مدام دو بومبادور، خليلة الملك لويس الخامس عشر، وبكامل أناقتها وبهائها، وهي تقرأ في صالونها الأدبي (اللوحة لعام 1756م). وشجّع الكتاب النساءَ على التحرر والانفتاح على الجنس الآخر؛ لأن الكتاب جذب المرأة إلى خارج البيت وإلى التعرّف أكثر إلى المجتمع والانخراط فيه. ويتابع الروائي غوستاف فلوبير هذا التحول من خلال بطلته «مدام بوفاري» (1857م) التي بالقراءة دخلت عالم الرجال وانتهكت بذلك الأعراف السائدة القائلة: خُلِقَت المرأة للمطبخ وللمنزل والإنجاب. وأصيبت نساء كثيرات بعدوى القراءة. فظنّ الناس أن إيما بوفاري أصيبت بمسّ من الهستيريا وبالانقطاع عن الواقع وبالغوص في الأوهام والأحلام. فانبرى فلوبير ليقول: إن هذه الأمراض تصيب الرجال والنساء على حد سواء.

ولأن قراءة المرأة كانت خطيرة في نظر رجال القرون الوسطى، جعلوها وقفًا على الكتب المقدسة. ولكن الإحصاءات تشير إلى أن الكتب الدينية التي كتبت عام 1770م تشكّل 25% من مجموع الكتب الفرنسية المنشورة، وصلت نسبتها قبيل الثورة الفرنسية إلى 13.5% فقط. ويذكر المؤرخون أن النساء في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا استبدلن بالكتاب المقدس آنذاك موسوعة ديدرو وروايات ريشاردسون، وازداد اهتمامهن بالسياسة والاختراعات العلمية. وخير دليل على هذا التحول لوحة الفنان فرانسوا بوشيه (1703-1770م) التي صور فيها مدام دو بومبادور، خليلة الملك لويس الخامس عشر، وبكامل أناقتها وبهائها، وهي تقرأ في صالونها الأدبي (اللوحة لعام 1756م). وشجّع الكتاب النساءَ على التحرر والانفتاح على الجنس الآخر؛ لأن الكتاب جذب المرأة إلى خارج البيت وإلى التعرّف أكثر إلى المجتمع والانخراط فيه. ويتابع الروائي غوستاف فلوبير هذا التحول من خلال بطلته «مدام بوفاري» (1857م) التي بالقراءة دخلت عالم الرجال وانتهكت بذلك الأعراف السائدة القائلة: خُلِقَت المرأة للمطبخ وللمنزل والإنجاب. وأصيبت نساء كثيرات بعدوى القراءة. فظنّ الناس أن إيما بوفاري أصيبت بمسّ من الهستيريا وبالانقطاع عن الواقع وبالغوص في الأوهام والأحلام. فانبرى فلوبير ليقول: إن هذه الأمراض تصيب الرجال والنساء على حد سواء. وللقراءة طقوسها ومباهجها. يذكر الفلاسفة أن الفيلسوف ليسينغ (1729-1781م) قد اقتبس من اللغة الإنجليزية كلمة empfindsam ليعبّر عن فيض المشاعر التي تراود المرء عندما يستعرض نصًّا مدوّنًا على ورقة كتبه شخص آخر، فيخلق لديه أحاسيس جديدة لم يختبرها من قبل. وصوّر لنا الهولندي فرانز إيبل (1806-1880م) مثلًا فتاة صغيرة مأخوذة بقراءة كتابها الذي أنساها أن رداءها في أثناء القراءة قد انحسر قليلًا عن كتفها، ولكنها تابعت قراءتها دون أي توقف لفرط انشداهها بموضوع كتابها؛ ذلك أن القراءة بالنسبة لها صارت جزءًا لافتًا من الحياة. وبرع الفنانون في تصوير الأدوار التي تمثلها القراءة. فنرى مثلًا في لوحة رسمها الفنان الفرنسي التعبيري أدوار مانيه (1832-1883م) وأطلق عليها عنوان: «القراءة» (1868م) صورة لزوجته الجالسة على كنبة وثيرة وابنها الصغير يقرأ لها، وهي تصغي لقراءته بجميع أحاسيسها. وفي لوحة أخرى للفنان جيمس جاك تيسو (1836-1902م) نرى أُمًّا في حديقة غناء تقرأ لابنها المأخوذ بما يسمعه.

وللقراءة طقوسها ومباهجها. يذكر الفلاسفة أن الفيلسوف ليسينغ (1729-1781م) قد اقتبس من اللغة الإنجليزية كلمة empfindsam ليعبّر عن فيض المشاعر التي تراود المرء عندما يستعرض نصًّا مدوّنًا على ورقة كتبه شخص آخر، فيخلق لديه أحاسيس جديدة لم يختبرها من قبل. وصوّر لنا الهولندي فرانز إيبل (1806-1880م) مثلًا فتاة صغيرة مأخوذة بقراءة كتابها الذي أنساها أن رداءها في أثناء القراءة قد انحسر قليلًا عن كتفها، ولكنها تابعت قراءتها دون أي توقف لفرط انشداهها بموضوع كتابها؛ ذلك أن القراءة بالنسبة لها صارت جزءًا لافتًا من الحياة. وبرع الفنانون في تصوير الأدوار التي تمثلها القراءة. فنرى مثلًا في لوحة رسمها الفنان الفرنسي التعبيري أدوار مانيه (1832-1883م) وأطلق عليها عنوان: «القراءة» (1868م) صورة لزوجته الجالسة على كنبة وثيرة وابنها الصغير يقرأ لها، وهي تصغي لقراءته بجميع أحاسيسها. وفي لوحة أخرى للفنان جيمس جاك تيسو (1836-1902م) نرى أُمًّا في حديقة غناء تقرأ لابنها المأخوذ بما يسمعه. وسنتوقّف لحظة عند الزوجين دانكان غرانت (1885-1978م) وفانيسا بيل (1879-1961م) -أخت فيرجينيا وولف- اللذين أعارا القراءة اهتمامًا خاصًّا. يرسم لنا الزوج في لوحة «المدفأة، عطفة فيتزروي» (1936م)، ابنتهما أنجليكا وهي تقرأ إحدى المجلات، ويعكس وهج المدفأة الضوء على وجه القارئة وعلى مجلتها. أما الفنانة فانيسا بيل (1879ــــ1961م) فرسمت طفلتيها أماريليس وهنرييتا (1940م) وهما جالستان على صوفا تقرآن كتابها. وقيل: إن الطفلتين كانتا تقبضان من أمهما ستة بنسات على كل جلسة موديل تدوم ساعة. ونشاهد في وسط الصوفا بعض الألعاب المحيطة بالطفلتين، ظنًّا من الفنانة بأن القراءة جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال.

وسنتوقّف لحظة عند الزوجين دانكان غرانت (1885-1978م) وفانيسا بيل (1879-1961م) -أخت فيرجينيا وولف- اللذين أعارا القراءة اهتمامًا خاصًّا. يرسم لنا الزوج في لوحة «المدفأة، عطفة فيتزروي» (1936م)، ابنتهما أنجليكا وهي تقرأ إحدى المجلات، ويعكس وهج المدفأة الضوء على وجه القارئة وعلى مجلتها. أما الفنانة فانيسا بيل (1879ــــ1961م) فرسمت طفلتيها أماريليس وهنرييتا (1940م) وهما جالستان على صوفا تقرآن كتابها. وقيل: إن الطفلتين كانتا تقبضان من أمهما ستة بنسات على كل جلسة موديل تدوم ساعة. ونشاهد في وسط الصوفا بعض الألعاب المحيطة بالطفلتين، ظنًّا من الفنانة بأن القراءة جزء لا يتجزأ من حياة الأطفال. في عصرنا، أصبحت القراءة فسحة حياة، أو بحثًا عن الذات. ويتوسط الكتاب أو المجلة أو الجريدة معظم هذه اللوحات الني ذكرها كتاب لور آدلر وستيفان بولمان، فيحتل مكان الصدارة؛ لأنه القلب النابض للإنسان المستنير، ولأنه العنصر الرئيس في حياة البشر. وهذا ما استشرفه ميكيل أنجلو في مصلّى السكستينا عندما رسم السيبيلّا أو عرّافة توماي وهي تقرأ. يذكر الكاتبان جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف في مستهل روايتهما المشتركة «عالم بلا خرائط» (1982م) أن الإله الجميل أبولون أعجب بالسيبيلا «فوعدها بأن يحقق لها أي مطلب تطلبه. فأخذت حفنة من الرمل في يدها، وقالت: أعطني سنينًا للحياة بقدر ما في راحتي من ذرات هذا الرمل. ولكنها نسيت أن تطلب مع طول العمر بقاء الشباب والعافية. فعاشت مئات السنين وشاخت وتقلصت عظامها». ويقال: إنها كتبت تسعة مجلدات تضم تنبوءاتها. ويظهر في لوحة ميكيل أنجلو أحد هذه المجلدات تفتحه بيديها القويتين، قبل أن يتهالك جسمها. إنها أرادت فيها أن تقرأ مستقبلنا. فهل كانت صفحات هذه المجلدات مملوءة بالكلمات أو بقيت بيضاء؟

في عصرنا، أصبحت القراءة فسحة حياة، أو بحثًا عن الذات. ويتوسط الكتاب أو المجلة أو الجريدة معظم هذه اللوحات الني ذكرها كتاب لور آدلر وستيفان بولمان، فيحتل مكان الصدارة؛ لأنه القلب النابض للإنسان المستنير، ولأنه العنصر الرئيس في حياة البشر. وهذا ما استشرفه ميكيل أنجلو في مصلّى السكستينا عندما رسم السيبيلّا أو عرّافة توماي وهي تقرأ. يذكر الكاتبان جبرا إبراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف في مستهل روايتهما المشتركة «عالم بلا خرائط» (1982م) أن الإله الجميل أبولون أعجب بالسيبيلا «فوعدها بأن يحقق لها أي مطلب تطلبه. فأخذت حفنة من الرمل في يدها، وقالت: أعطني سنينًا للحياة بقدر ما في راحتي من ذرات هذا الرمل. ولكنها نسيت أن تطلب مع طول العمر بقاء الشباب والعافية. فعاشت مئات السنين وشاخت وتقلصت عظامها». ويقال: إنها كتبت تسعة مجلدات تضم تنبوءاتها. ويظهر في لوحة ميكيل أنجلو أحد هذه المجلدات تفتحه بيديها القويتين، قبل أن يتهالك جسمها. إنها أرادت فيها أن تقرأ مستقبلنا. فهل كانت صفحات هذه المجلدات مملوءة بالكلمات أو بقيت بيضاء؟

وتعجّ الرواية بالسخرية اللاذعة من باريس والباريسيين والريفيين أيضًا؟ وتزعّمَ كينو الفريق السريالي الذي أطلق حركة Oulipo أو «مشغل الأدب الاحتمالي»، الذي سعى إلى اكتشاف إمكانيات لغوية جديدة، عن طريق الكتابة التي تخضع لضوابط وقيود محددة كفرض استخدام حرف أبجدي في كل الكلمات، أو منع استخدامه في النص بكامله، كما أجرى تقاربًا بين الرياضيات واللغة. وكان من بين أعضائه إيتالو كالفينو وجورج بيريك وجاك روبو، إضافة طبعًا إلى ريمون كينو. ونشرت المجموعة عددًا من الكتب مثل «الأدب الاحتمالي» (1973م)، و«أطلس الأدب الاحتمالي» (1981م)، و«نشأة الأوليبو 1960-1963م» (2005م)، و«مختارات الأوليبو» (2009م)، و«الأوليبو في كل مكان» (2012م)…

وتعجّ الرواية بالسخرية اللاذعة من باريس والباريسيين والريفيين أيضًا؟ وتزعّمَ كينو الفريق السريالي الذي أطلق حركة Oulipo أو «مشغل الأدب الاحتمالي»، الذي سعى إلى اكتشاف إمكانيات لغوية جديدة، عن طريق الكتابة التي تخضع لضوابط وقيود محددة كفرض استخدام حرف أبجدي في كل الكلمات، أو منع استخدامه في النص بكامله، كما أجرى تقاربًا بين الرياضيات واللغة. وكان من بين أعضائه إيتالو كالفينو وجورج بيريك وجاك روبو، إضافة طبعًا إلى ريمون كينو. ونشرت المجموعة عددًا من الكتب مثل «الأدب الاحتمالي» (1973م)، و«أطلس الأدب الاحتمالي» (1981م)، و«نشأة الأوليبو 1960-1963م» (2005م)، و«مختارات الأوليبو» (2009م)، و«الأوليبو في كل مكان» (2012م)…