فوزية أبو خالد - شاعرة و كاتبة سعودية | مارس 1, 2018 | بورتريه

تسميها الحقول سنبلة المواسم

تسميها الواحات سدرة الصحراء

يسميها القلم أشجار الحور والسرو والطلح

تسميها اللغة نخلة البلاد طليعة النساء

تسميها التجارب سيدة الصبر وسيدة النجاح وحمالة الصعاب

أسميها في مسيرة مشتركة رمز الوفاء نقاء الهواء عروة الصداقة في القرب والبعد وفي الشدة والرخاء،

أسميها بنت الشريفة نور وأم الإباء.

كنت أقرأ لها وتلميذات المدارس ظنًّا منا أنها في عمر مفتشات مدارسنا لطفية الخطيب رحمها الله وبنات الدباغ، وإذا بي أكتشف بعد أن شدتني بشدو حرفها لعالم الكتابة أن الكاتبة خيرية السقاف وإن كانت ملء سمع وبصر مجايليها من القراء لم تكن قد تخطت العشرين عامًا بعد أو أقل، وأنها كانت بنفسها تحمل مقالاتها وهي بنت العاشرة للبريد وترسلها لجريدة الرياض. كانت من جيل وإن لم يسمع بحرق المراحل مشتعلة بحلم التحليق وتجسير الفجوة الحضارية التي قسمت حياة النساء بين ما قبل مرحلة تعليم البنات وما بعد تعليم البنات.

لا أزال أذكر كأنه أمس وكنتُ حينها للتو بدأت أكتب عامودًا صحافيًّا يوم هاتفني رئيس تحرير مجلة اليمامة محمد الشدي وأخبرني أن لي رسالة خاصة من الكاتبة خيرية السقاف. صعقت وكدت أطير من الفرح متقطعة الأنفاس جلست أعد الأيام لوصول البريد الصحافي البطيء، فلما هاتفني عبدالله جفري الكاتب العلم وقتها صاحب الظلال يرحمه الله بعد أيام عدة ليقول لي: إن «الخط» وصل من الرياض لجدة. ركضت بنفسي لجريدة عكاظ وتسلمت الرسالة التي فاجأتني حين فتحتها بخط غاية في الأناقة وكلمات غاية في الشفافية ترحب بي في عالم الكتابة، أما دهشة الدهشات أنني وجدت خيرية قد أرسلت لي إمعانًا في الثقة صورتها الجميلة الحالمة مع كلماتها المترعة بالشغف وصداقة البنات. ولا أظن أنه بقيت بنت في مدرستنا المتوسطة الأولى ولا بنت في حينا حي الرويس حينها لم تسمع بخبر الرسالة وتفتن بملس الهدية الساحرة. ذلك كان سرًّا من أسرار المشتركات بين الكاتبات. كبرت خيرية على حجر الصحافة ومثل ما غردت: «وهبت القلم عمري فأعطاني الحياة».

علامة فارقة

كانت تكتب بأسماء عدة وليس باسمها فقط، وكان اسمها ولا يزال علامة فارقة في ملامح الصحافة السعودية بل الكتابة الصحافية عمومًا، ولا بد أن لها جميل البدايات لمن اعترفت أو أنكرت من بنات جيلها وأجيال تالية فضلها فلها سبق القلم. وهناك من قلدها ونجح وهناك من قلدها وخال أنه نجح مع فشله الذريع. كما هناك الأقلام المستقلة التي استمتعت برفقتها على طريق ليست آهلة إلا بالإخلاص للحرف. ولا يزال عالقًا بعقلي ريش كلمة كتبتها لها أميمة الخميس كإهداء لأحد كتبها قالت لها فيها وهي محقة ما معناه: إلى السيدة التي شقّت اليم بترياق القلم لنعبر جميعًا لبرزخ الكتابة، ومثلها كلمات الدكتورة فاتنة أمين شاكر وهي سيدة من سيدات البدايات التي طالما كتبت لها كلمات فارهة وشفيفة عن مشتركات العقل والروح في عشق الكتابة. ولا بد أن أسجل في هذا السياق كلمة حق أرخ بها الكاتب عبدالله نور بداية خيرية السقاف في جملة واحدة بقوله: تلك الطفلة التي على حين غرة صارت كاتبة يشار إليها بالبنان وهي بعد طفلة».

لم تكن خيرية السقاف، وهذه شهادة على الأجيال الجديدة معرفتها، من أُولَيات كاتبات العامود الصحافي فقط، ولم تكن من أُولَيات من تولين منصبًا صحافيًّا كمديرة تحرير لجريدة الرياض في وقت مبكر من الثمانينيات الميلادية فقط، ولم تكن خيرية السقاف أول من قام بتأسيس مكتب نسائي للصحافيات السعوديات فقط، بما كان على محدودية صلاحياته وضعف إعداد بنيته التحتية كمكاتب متواضعة، قادرًا على تشكيل أرضية لانطلاقة المرأة الصحافية، بما خرج نسبيًّا على معهود كتابة المرأة من منازلهن رغم جدران الفصل بين عالم الرجال الصحافي الرحب وعالم المرأة الصحافي الوليد والمحدود، بل إن الدكتورة خيرية السقاف أول من قام بتأسيس أول مجلة نسائية في إطار مجلة اليمامة. كان ذلك مطلع السبعينيات الميلادية والمميز لتلك التجربة التي لم يكتب لها الاستمرار لأسباب لا أعلمها على وجه الدقة أنها لم تكن مجرد مطبوعة نسائية تعنى كالسائد «النسونجي» وقتها بحصر المرأة في اهتمامات الطبخ والتنظيف وتدبير المنزل وإسعاد الزوج بطرق تقليدية مهينة، كما أنها لم تكن تعنى فقط بمظهر المرأة وبأنواع المكياج وكيفياته، بل إن تلك المطبوعة «هي» وكان هذا اسمها، كانت تعنى بعقل المرأة وبثقافة المرأة والرجل وبكل ما يهمهما من معارف إنسانية، إلا أن إنجازها المبكر أن كل مادتها كانت تنجز بأقلام نساء. وقد كانت خيرية بحرصها المعهود على العهد المهني بين النساء تستكتبني فيها رغم أنني كنت وقتها مفتونة بالكتابات المشاغبة وبمراجعة إرثها العالمي شعريًّا ومسرحيًّا وفكريًّا، فكنت أكتب عن شعر الغضب وعن مسرح العبث وعن موجة أدب اللامعقول والفلسفة الوجودية في طروحات لم تخلُ من التجريب وتلمس طرق لم نكن قد قرأناها من مصابها ولم نكن نعرفها إلا تلمسًا فلم تكن في مناهج التعليم ولا في سياق الثقافة السائدة.

تاريخ مضيء

إذن خيرية السقاف تاريخ مضيء من تواريخ مشاركة المرأة في الكتابة بحلكتها وبوارقها بما نأمل أن تقدمه لنا وللأجيال اللاحقة مكتوبًا بكلماتها هي بأنفاسها هي بعرقها وحبرها هي، لأنها هي من صنع هذا التاريخ قطرة قطرة من شظف الواقع ومن أخيلة المطر، وأطلقته ينابيعَ تدل الأجيال أن خيرية السقاف لم تجفل من الجفاف وصنعت فارقًا نوعيًّا في مسيرة الوطن. أما الدكتورة خيرية السقاف الأكاديمية فاسأل دروب عليشة وحزن البنات ونشوتهن واسأل الطالبات فهن لسان الصدق عن الأداء الأكاديمي المتفوق لتلك السيدة الملهمة. دكتورة خيرية السقاف التي كما خدمت العلم بالقلم تفانت في أداء واجباتها الإدارية والاجتماعية بأكثر من المتوقع أو المطلوب والمعهود طيلة مسيرتها الإدارية بالجامعة، فقد شهدتُها بأم عيني تخلع ثوب المريضة وهي منومة بمستشفى الملك خالد لساعات عدة، وتذهب لتكون وكيلة لعمادة مركز الدراسات الجامعية للبنات – جامعة الملك سعود – حاضرة في استقبال شخصية نسائية كانت مدعوة لافتتاح معرض الطالبات للفن التشكيلي. كنت سمعت مِن شاهِدات عِيان كيف أنها كانت تخرج من بيتها في أي وقت من الأوقات ولو في منتصف الليل أو وجه الفجر لتذهب لسكن الطالبات حين كانت مسؤولة عن شؤون الطالبات، وهذا منتهى التفاني في مسؤولية الوظيفة وخصوصًا الوظائف الإدارية العليا.

بيني وبينها صديقات عدة مشتركات على الدرب الأكاديمي وعلى درب الكتابة الدكتورة آمنة العقاد، والدكتورة إبتسام صادق، والدكتورة فاطمة الخريجي، والكثيرات الكثيرات. قد لا نكون، الدكتورة خيرية السقاف وأنا، رغم مسيرتنا المشتركة من مدرسة التفكير نفسها أو من مدرسة الأدب ذاتها لا شكلًا ولا مضمونًا، لكن ذلك الاختلاف كان ولا يزال موضع احترام متبادل. ويرجع الفضل في ذلك لروح تلك الفتاة، المرأة، الشمس، المتحلية بمكارم الأخلاق وأولها التسامح وليس آخرها التسامي.

فوزية أبو خالد - شاعرة و كاتبة سعودية | مايو 2, 2017 | الملف, كتاب الملف

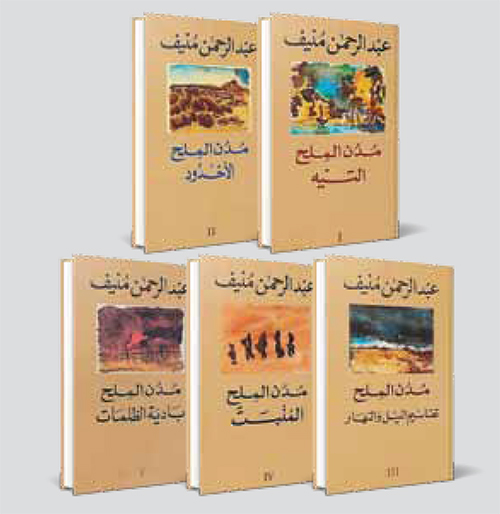

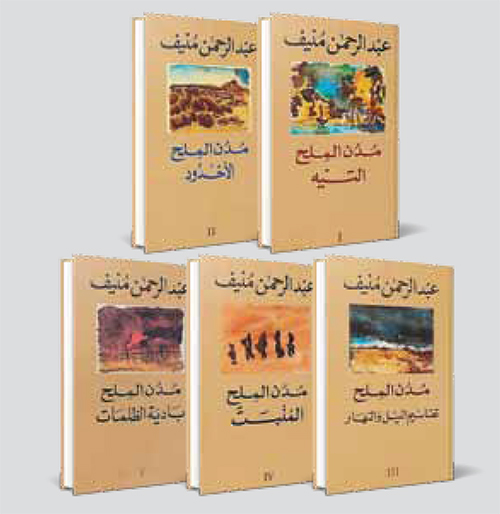

«مدن الملح» خماسية الروائي عبدالرحمن منيف قدمت رؤيتها الروائية لمرحلة معينة من التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بتفاعلاتها المتعددة الأبعاد. وصدف أن كان النفط بطل التحولات لذلك التاريخ. هذه ملاحظة ليست عابرة وأعرف أن موضوع السؤال ليس «مدن الملح» لكن كان لا بد من ذكر الملاحظة للأمانة التاريخية والأدبية والثقافية.. وهذا يشكل مدخلًا مناسبًا لمحاولة الإجابة عن صميم السؤال، وأن نتذكر أن تلك الرواية صدرت خارج المملكة ومنطقة الخليج عمومًا على الرغم من أنها أدخلت صلب الحياة الاقتصادية، النفط وانعكاساته على السرد الروائي. ولعل سؤال: لماذا صدرت تلك الرواية خارج المنطقة التي كتبت عنها؟ ولماذا كان الكاتب يعيش في باريس حين كتبها؟ يقدم بعضًا من إجابة السؤال.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.

بل إن النفط عاش كالحالة السرية فينا رغم تأثيره التفكيكي والتركيبي معًا في منطقة الخليج وناسها وبناء دولها الريعية. فحتى الكتابات التحليلية المكتوبة بأقلام سعودية وخليجية في هذا المجال قليلة ككتابات محمد الرميحي الأولية والبعيدة في محاولة تناول النفط تناولًا سوسيولوجيًّا سياسيًّا. ولي تجربة شخصية في محاولة إنزال النفط منزلة علنية في التحليل الاجتماعي باءت بالفشل عندما رفضت جامعة تقدمت لها المرة تلو المرة، بمقترح مفصل منهجيًّا لتدريس مقرر باسم أدبيات النفط الخليجي وآخر باسم التأثير السوسيوسياسي والثقافي للنفط.. من دون جدوى.

النفط ليس تهمة لندفعها، وليس شرفًا لندّعيه ونحرص عليه إلا بالقدر والكيفية التي يؤثر بها فينا ونتفاعل معه بها… ولو فحصنا هذه الكيفية ميدانيًّا فربما نصل لإجابة موضوعية عن أسباب الجفوة في العلاقة التفاعلية ذهنيًّا مع النفط، وفي البعد من تحويلها إلى طاقة إبداعية في العمل الأدبي والثقافي. أما النفط فأستعير كلمة الراحل الملك عبدالله: (الله يطول عمره)… ريثما نبلغ في العلاقة به مرحلة الندية بدل الاتكالية المطلقة.

فوزية أبو خالد - شاعرة و كاتبة سعودية | أغسطس 30, 2016 | الملف

سؤال الشعر وأحواله، يستحق التأمل وإعادة التفكير في منتج الإبداع الشعري على مر العصور، وفي مختلف البيئات الاجتماعية والسياسية والعمرانية، بما فيها اللحظة التاريخية الراهنة المدججة بالتراجع السياسي والفكري في عموم الوطن العربي. فبقدر ما يعدّ الشعر ثابتًا مطلقًا من ثوابت الحياة الإنسانية ومن عمران الضمير البشري، بقدر ما تكون أشكاله ومضامينه في حال دائمة من التحولات المستمرة التي ما إن ترسي على حال يثري وجدان البشر إلا وتتحول بالتماس مع مشاعر الناس وتفاعلاتها المتقلبة إلى حال جديدة. فعلى سبيل المثال في الحال العربية التي جعلت من الشعر ديوان العرب، ظل الشعر في تقدمه على الحقب المتعاقبة من التاريخ الاجتماعي والسياسي العربي قادرًا على إعطاء صورة متموجة عن أحوال مختلف المراحل التاريخية.

فكما كانت المعلقات رمزًا لعزة العرب السياسية في تعالقها مع المقدس الديني، ومع الجاه التجاري، ومع العنفوان البدوي والضراوة الصحراوية، فقد كان الشعر في كل عصور الانكسار إكسيرًا للاستنهاض. وكان هذا لا يجري عبر القوالب الشعرية ومحتوياتها السابقة، بل عبر تجاوزها عروضيًّا ومعنى. حدث هذا في مراحل مفصلية عدة من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية إبان دول الخلافة الأموية والعباسية وعلى إثرهما وسواهما من دول الخلافة ببلاد الشام والعراق ومصر والأندلس وإسطنبول.

وقد اجترح الشعر العربي من منتصف القرن العشرين إلى مطلع القرن الحادي والعشرين واحدة من أهم التحولات المفصلية في بنية القصيدة العربية شكلًا ومضمونًا، بالخروج عن المستتب العروضي الفراهيدي والغرضي أو الغائي من الرثاء إلى الغزل وما بينهما من مديح وهجاء. أما من الربع الأخير للقرن الفارط إلى اليوم فقد بلغ الشعر العربي ذروة ذلك التمرد بالانفلات من الوزن العمودي والتفعيلي معًا على مستوى الشكل، والانسلاخ عن المضامين الشمولية للشعر العربي على مستوى المحتوى، بالتحول إلى قصيدة النثر المتحررة من كل قوالب موسيقا الشعر المتعارف عليها قبلها في الشكل، وبالانحياز إلى شاعرية اليومي والعادي في المضمون. وبالمجاوزة بينهما أي (بين التمردين) في قصيدة الومضة الشعرية إن صح التعبير.

قصيدة النثر لا تعرف شيمة الوفاء

أما ما ينقض السؤال ويتماس معه في الوقت نفسه بما يشبه تلاقي الأضداد، فهو أن هذا النوع من الشعر أي شعر قصيدة النثر هو نوع شعري، رغم منجزه الإبداعي الشاهق لعدد من الأصوات المعتقة والشابة في الوطن العربي، لا يزال نوعًا عصيًّا على أن يصل مرحلة نستطيع أن نقول معها إنه بلغ مرحلة الاستقرار كما يطرح السؤال. ويرجع ذلك في رأيي إلى أن قصيدة النثر هي نوع من الشعر التجريبي بطبيعته بحيث لا يكف عن البحث ولا يتعب لحفر واستكشاف منابع ومصاب جديدة لشكل ومضمون القصيدة وللدهشة الشعرية. ولهذه الطبيعة المخالفة التي بقدر ما تنعم فيها قصيدة النثر برعب القلق ونشوة الانقضاض التجريبي على نفسها بقدر ما تعيش لذة وعذابات ذنب عدم التزامها بشيمة الوفاء لما سبقها من منجز شعري لها ولسواها، يصعب الحديث عن بلوغ هذا النوع من الشعر مرحلة الاستقرار. ومن اكتواء يدي اليومي بشعلة الشعر لقصيدة النثر أزعم أنها قصيدة لا تستطيع أن تعيش خارج ماء اسمه التجريب، موجة تمحو موجة وتؤلف بحورًا من الأمواج المتجددة.

وهذا ما يجعل ،في رأيي الشخصي على الأقل، قصيدة النثر نبعًا من ينابيع الضوء التي على تضوعها الشفيف وسهولة انكسارها لا تتورع عن منازلة الظلام المطبق الذي يكاد يخيم على المنطقة العربية عن بكرة أبيها. هذا ليس تقديسًا للقصيدة من عوادم السياسة وعدمية الحروب، لكنها شعلة الشعر التي ليس لنا أن نكف عن سرقتها، وليس للأكف أن تكف عن تخاطف قبسها، ليس لترميم الخراب لكن للخروج عليه، بما فيه الخروج على غربة الشعر اليوم، وعلى ذلك النوع من الشعر الرديء الذي هو وجه آخر للخراب الذي لا يمكن مقاومته إلا بإبداع شعري جديد. لا أظن أن الشعر اليوم، مع هذه الثورة العارمة في أوعية الثقافة، وأدوات الإنتاج مقابل هذا التداعي السياسي عربيًّا ودوليًّا، إلا تحدٍّ لخلق حال جديدة من التحولات الشعرية التي لم تعهدها الحواس من قبل.

موت الحس النقدي

لا أحفل كثيرًا بموضوع الجوائز في الشعر ولا قليلًا، لا بمعناها العيني، ولا الرمزي؛ لذلك لا أستطيع الإجابة عن السؤال عن أثر غياب الجوائز. أما عزوف النقد عن تناول الإصدارات الشعرية الجديدة، فهذا حقًّا سؤال مقلق، لكن ليس شعريًّا بقدر ما هو مقلق في تعبيره عن تماوت أو موت الحس النقدي. والخطير في مثل هذا الموات أن الحس النقدي هو شرط لازب من شروط الحرية والإبداع والمقاومة. فأي أزمة حقيقية يكشفها هذا العزوف النقدي وإن كان للمسألة أوجه أخرى قد لا تكون بالضرورة تعبيرًا عن نوع من حال استسلام عام. ومن ذلك أن النقد الأدبي عندنا ارتبط بالإطار الأكاديمي بما في ذلك الإطار من تضييق على الحريات.

كما أن لانحسار المطلات الورقية حيث لعبة الملاحق الأدبية، وبخاصة في التجربة السعودية، دورًا في التواصل بين ثلاثي الأديب والناقد والقراء قد يكون من أسباب فراغ هذه الأوعية من ذلك الجدل النقدي الفوار الذي شهدته الساحة المحلية في مراحل تاريخية سابقة. وأيضًا قد يكون لجدة الأوعية الإلكترونية واتساع نطاقاتها دور في تشتت المنافذ النقدية وخلق حال من الارتباك لدى أجسادنا ولدى العقل النقدي المعتاد الذي لم يجرب هذه السقوف العالية من حرية النقد من قبل. ولهذا فما زلت أعتقد، كما سبق وكتبت في مواقع أخرى، أن تحدينا اليوم أن المدى المفتوح أمامنا أوسع من مدّات الأجنحة في دربتها وخبراتها السابقة، وعلينا عمل شاق وطويل لاكتساب خبرات ودربة الحرية التي تتيحها ثورة الفضاء والاتصالات. فمن المخجل أن نبقى في مدى لا حدود له بتلك الأيدي القصيرة والأجنحة القليلة نفسها. ولربما كما أن كثرة الطيران تقوي الأجنحة، فاتساع فضاء التعبير يعلمنا الحرية.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.

فقد كان الخوض في موضوع النفط وطبيعة تماسّه مع الحياة الاجتماعية والسياسية أحد التابوهات أو الممنوعات.. وكأن النفط في العمل الثقافي ولو كان سردًا روائيًّا «حشيشة» أو «قات». ولذلك على سبيل المثال حفلت أعمال عبدالعزيز المشري بسيرة تحولات القرى، وبخاصة في الجنوب السعودي من دون أن تنطق بكلمة نفط رغم أن تلك التحولات التي تحدث عنها المشري كانت حبلى بتلك الكلمة. ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن العمل الروائي لسعد الدوسري «الرياض – نوفمبر 90». فذلك العمل الفذ تناول مرحلة حاسمة لحرب (دولية) قامت بمنطقة الخليج ولم تكن تلك الحرب لتحدث بذلك الزخم الدولي وتدخل قوة عظمى كأميركا طرفًا رئيسًا في الحرب لولا بطولة النفط المطلقة على المسرح السياسي والاقتصادي في المشهد الدولي والخليجي… ومع ذلك لم تلمس كلمة نفط ملمس اليد في الرواية وإن كنت كقارئ لا تنتهي من قراءة تلك الروية إلا وأنفاسك تتقطع من رائحة النفط ومحروقاته العنيفة والناعمة معًا.