أحمد فرحات - شاعر و مترجم لبناني | مارس 3, 2019 | الملف

لا نقول جديدًا إن قلنا: إن مرحلة التعليم الجامعي في حياة كل فرد منّا (قُدّر له بالطبع أن يعيشها كحراك جدّي وفاعل على الأرض) هي عزيزة عليه، وفي الصميم من ذكرياته؛ لأن لها إيقاعها الخصوصي كتجربة علمية وفكرية وسياسية وشخصية ومجتمعية، ناضل خلالها الواحد منّا في أكثر من اتجاه، نشدانًا للتغيير، إن على نطاق طلابي ضيّق داخل أسوار الجامعة، أو على نطاق واسع يشمل الوطن في بُعديهِ: المحلي والقومي، أو على صعيد القيام بأنشطة أدبية وفكرية ذات طرح مغاير، شعريًّا، وسرديًّا ونقديًّا، أو في إطار تأسيس حركات أدبية وإبداعية أخرى متجاوزة للسائد على مستوى طرح الأسئلة الجديدة، شكلًا ومضمونًا.

ولا غرو، فمرحلة التعليم الجامعي، هي عنصر أساس للارتقاء، ليس بالذات الفردية وحدها فقط، إنما بعملية التنمية البشرية وتطوير المجتمعات، وكذلك الإسهام في الدفع بتحولات عملية كبرى وفاصلة في حياة الشعوب، ترتقي إلى ما يمكن أن نسميه بـ«الثورات التاريخية»، تمامًا كما حدث مع «الثورة الطلابية» في فرنسا في مايو 1968م من القرن الماضي، حيث فرضت هذه الثورة نفسها، ليس على سياسات الدولة الفرنسية وحكوماتها المتعاقبة في ذلك الوقت فقط، إنما على الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين الذين انخرطوا فيها وآزروها وكانوا العنصر الوازن والضاغط فيها نحو فرض التغيير على سلطة شارل ديغول ورئيس حكومته جورج بومبيدو آنذاك، وعلى رأس هؤلاء الفلاسفة والمفكرين: جان بول سارتر، وميشال فوكو، وجيل دولوز، وسيمون دو بوفوار، وويليام رايشت، وبيار بورديو، وريجيس دوبريه وغيرهم.. وغيرهم.

وأهمية ثورة مايو 1968م أنها انتقلت بتأثيراتها الدامغة من فرنسا إلى أوربا والولايات المتحدة والعالم العربي وخصوصًا لبنان، حيث راح اليسار اللبناني بتشكيلاته «المحافظة» والجديدة، ومعه فئات سياسية ليبرالية محسوبة على التيارات اليمينية التواقة إلى التغيير، يتحرك بقوة على مستوى الجامعات اللبنانية والنقابات العمالية منتهجين نهج الثورة الطلابية الفرنسية، طموحًا لإحداث التغيير المنشود وعلى كل صعيد سياسي واقتصادي وفكري، حيث لم يُكْتَفَ بنقد الفكر المتكلّس على جبهتي اليسار واليمين معًا، إنما السعي الهادر لتحطيم أوثان هذا الفكر المُسمط، على الضفتين المتناقضتين معًا. وقد عبّر عن عمق هذه المسألة وقتها المفكر الأميركي من أصل ألماني هربرت ماركوزه في كتابه: «الإنسان ذو البعد الواحد»، الذي بشّر فيه بنهايات الدور التاريخي الفعال للطبقة البورجوازية من جهة، والطبقة البُرُولِيتاريَّة المقابلة لها من جهة أخرى، لحساب قوة ثالثة «لا مرئية» باتتْ تتجه لتتحكّم في مسار الجهتين التاريخيتين الآفلتين معًا، يمكن تسميتها بـ«العقلانية العلمية التقنية».. وهذه القوة الثالثة ليست في منزلة الطبقة المعارضة، ولن تكون.

جدير بالذكر أنه طُبع من كتاب ماركوزه: «الإنسان ذو البعد الواحد» في السبعينيات والثمانينيات 4 طبعات متواصلة. وقد تولى ترجمته إلى العربية جورج طرابيشي وصدر عن دار «الآداب» في بيروت. وعُدَّ الكتاب يومها بمنزلة دستور الفكر النقدي الجديد لمجتمع ما بعد الثورة الصناعية في الغرب، الساعي إلى رفض تشييء الإنسان وتغريبه وتسليعه كيفما اتفق. وكان المؤلف هربرت ماركوزه (وهو في المناسبة رائد «مدرسة فرانكفورت» الفلسفية الشهيرة) وقتها داعمًا للثورات الطلابية ومؤثرًا في قياداتها في مختلف جامعات أوربا والولايات المتحدة، وبخاصة جامعة سان دييغو التي كان يدرّس فيها.

تجربة شخصية

هذا الكلام ليس نظريًّا، ولا هو نوع من التشجيع على الاهتمام بتعزيز جامعاتنا العريقة ومعها الجامعات الجديدة المسؤولة، بقدر ما هو خُلاصة شخصية لتجربة عشتُها بكل تفاصيلها طالبًا في الجامعة اللبنانية في مرحلة كانت ذهبية بالفعل (منذ عام 1970م إلى عام 1974م) من تاريخ لبنان المعاصر ومناخه الجامعي بشكل عام، حيث كان كل ما في البلد يدفع إلى الفرح والترقّي والريادة. وكانت الجامعات وطلابها، الوطنية منها والأجنبية، منارات فكرية حقيقية ومساحات واسعة مفتوحة لاستثمار وتفعيل المعارف والثقافة وأدب الحوار من خلال التفاعل والنقاشات الفكرية والثقافية والسياسية، تحت سقف مرتفع من سعة الصدر والمدارك يقوم على عُمُد الحرية والديمقراطية. نعم. كانت تلك حقبة ذهبية بحق، ابتدأت، في إطارها العام، من أواسط خمسينيات القرن الماضي، وترقّت متواصلة حتى عقد السبعينيات منه، حين هبطت لعنة الحرب «العالمية» اللبنانية لتغتال البسمة، وكل ما كان منسجمًا معها، من هدوء وارتياح ورفاهية، تُخصّبها جميعها أجواء التحاور والتثاقف والإشراق المعرفي، حين كان هذا البلد «سويسرا الشرق» -اللقب الذي استحقه لبنان- يوفّر للمنطقة والمحيط ولكل من يقصده من العالم (وما كان أكثرهم) أرقى الجامعات والمستشفيات والمصارف والصحافة الحرة، ودور عرض السينما التي كانت تعرض أفلامها بالتوقيت نفسه مع سينمات نيويورك ولوس أنجليس ولندن وباريس وروما.. علاوة على أحدث الخدمات الفندقية والمطاعم والملاهي وأجمل المتنزّهات ووسائل الترفيه والسياحة ورغد العيش بوجه عام.

أرجو ألّا يقاطعني أحد… فأنا عشتُ هذه المرحلة بطولها وعرضها، وعلى المستوى الجامعي تحديدًا، حيث النضج الأكاديمي والغنى الفكري والتنوّع الثقافي، وكانت الجامعة، أيّ جامعة وطنية أو أجنبية في لبنان في ذلك الزمان، مدرسة رائدة وفريدة في الشرق. أتذكر بشغف عارم تلك المرحلة المفقودة التي انطوت من حياتي الجامعية؛ إذ كنت من جملة طلاب الجامعة اللبنانية. يومها كُنّا أحرارًا ومُنطلقين، وكانت الجامعة عنوان قوّتنا ومناعتنا وبساط أماننا وإنتاجنا. كان لكل فكر منبره، ولكل اتجاه أفقه المفتوح، والجامعات (سواء منها الوطنية كالجامعة اللبنانية، أو الأجنبية كالأميركية أو جامعة القدّيس يوسف، أو جامعة بيروت العربية، التي أسست في زمن صعود الرئيس عبدالناصر وتيار القومية العربية الذي رعاه) كلّها تقوم بدورها على الوجه الأكمل، تُؤمّن إلى جانب جدّية المعارف الأكاديمية، جرعات صحية من الحُريات للطلبة على اختلاف توجّهاتهم السياسية والأيديولوجية، فتدفع بهم لتوجيه طاقاتهم وقدراتهم الفكرية المتفجرة، حتى لو كانت على الضد من «سياسات» هذه الجامعات نفسها.

وكنت شخصيًّا كطالب في الجامعة اللبنانية أتصل بنظرائي في الجامعات الأخرى ونتفق معًا على أمور مطلبية تخصّ طلاب لبنان جميعًا، كالإعفاء من دفع رسوم التسجيل، أو الحدّ من زياداتها شبه السنوية، على الرغم من اختلاف إدارات الجامعات حول هذا الأمر. وكنا نحقق إنجازات ملحوظة. كما كنا نتفق على مطالبة جميع شركات الطيران العاملة في بيروت بضرورة تخفيض سعر التذكرة إلى ربع الثمن للطلاب الذين يتابعون دراساتهم محليًّا وفي الخارج، وكنا ننجح في ذلك. فوق هذا وذاك، كنا نؤسس مطبوعات أدبية يكتب فيها طلاب من كليات آداب كل الجامعات الموجودة على الأرض اللبنانية، تهتم بالأدب الحديث شعرًا وسردًا، وقد رأست بنفسي تحرير ثلاث مجلات منها هي: «قصائد ضدّية»، و«البحر الأخضر» و«اللغة الأخرى».. وكنا نطبع الأعداد بتمويل طلابي ذاتي مشترك.

ثمار ثقافية يانعة

صحيح أن الجامعة الأميركية في بيروت مثلًا، كانت ترفل بألقاب تفخيمية كثيرة، تروج لها الطبقة الميسورة في لبنان، مثلها مثل الجامعة اليسوعية، إلا أن هذا لم يكن على حساب الجامعة اللبنانية (وبخاصة كلية التربية فيها) التي كانت تضارعهما بامتياز. هنا كان الناقد البارز الدكتور إحسان عباس على سبيل المثال أستاذًا في الأميركية، وهناك كان زميله الأبرز في الجامعة ذاتها الشاعر الدكتور خليل حاوي، أستاذًا كذلك في الجامعة اللبنانية. وفي الوقت الذي كان المفكر قسطنطين زريق مدرّسًا للحضارة العربية– الإسلامية في الأميركية، كان الشيخ الدكتور عبدالله العلايلي يُنظِّر للفكر السياسي الحر، وللإسلام الوسطي المنفتح.. فضلًا عن ريادته كأستاذ مرجع في اللغة العربية والتراث العربي في اللبنانية، ومعه أيضًا د. فؤاد أفرام البستاني أحد أساطين تدريس الأدب العربي منذ الجاهلية حتى عصر ما بعد الأندلس.

قسطنطين زريق

وإذا كان الدكتور برامكي الخبير العالمي في الأحافير، رئيسًا لقسم الآثار في الأميركية، فإن الشاعر والمفكر الكبير أدونيس كان أستاذًا في اللبنانية (كلية التربية)، وكذلك كانت الناقدة الأدبية الجدّية للغاية الدكتور خالدة سعيد في الجامعة نفسها وإن بفرع آخر. مقابل هؤلاء الأساتذة وغيرهم من الأكاديميين الصفوة، تخرّج من صفوف الطلبة مفكرون وسياسيون وشُعراء وأدباء وعُلماء وقادة، لوّنوا زمنهم وطبعوا تلك الأيام بطابعهم، واستمر ذكر بعضهم وتأثيره ممن خلَّدتهم أعمالهم. فالجامعة اللبنانية خرّجت شعراء وكُتّابًا ومثقفين مميزين؛ أمثال: موسى شعيب، وجوزيف حرب، وبول شاوول، ومحمد علي شمس الدين، ومحمد العبدلله، وحسن العبدالله، وشوقي بزيع، وشربل داغر، وأحمد فرحات، وحمزة عبود (شعراء)، ورشيد الضعيف، وحسن داود، ورجاء نعمة، وعلوية صبح، وجبور الدويهي، وجوزيف سماحة، وعدنان السيد حسين، وباسم السبع (روائيون وإعلاميون)… مثالًا لا حصرًا.

جامعة الفقراء

كانت الجامعة اللبنانية قد وُلدت كجامعة للفقراء، مقابل الجامعات الأجنبية التي لا يتحمّل أعباء نفقاتها غير الأغنياء، لكن هذا لم يَحُلْ دون نجاحها وتميّزها، فأثمرت من بين طلابها سياسيين ومنظّرين وأصحاب مناهج وأدوار كبيرة في المجتمع. وهذا أيضًا كان شأن الجامعات الأخرى الخاصة. احتضنت الجامعة اللبنانية الحركات العروبية واليسارية، ولم تحتكرها أو تَكتفِ بها، فكانت إلى جانبها أيضًا حركات سياسية يمينية متطرفة ووسطية، كان لها شأنها الكبير في تلك الأيام (قبيل الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975م) على المستويات الجامعية، حيث شهدت احتدامات فكرو– سياسية فيها، من أبرزها «حركة الوعي» التي عرفت انتشارًا جامعيًّا واسعًا، وكان صراعها مع اليسار ناشطًا ومتكافئًا في مختلف كليات الجامعة؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن الجامعة هي مختبر العمل السياسي الراهن والمقبل للطلاب.. كيف لا والبيئة الجامعية هي بيئة مجتمعية في الأساس، تتداخل فيها المصالح والتوجهات، وتنشأ فيها العلاقات السلبية والإيجابية وتتحزّب فيها وجهات النظر المختلفة وتتصلب، خصوصًا في منطقة تشهد حروبًا ساخنة مستديمة مثل منطقتنا العربية– الإسلامية. وحال الجامعة اليسوعية، أو جامعة القديس يوسف، التي نشأت في بيروت في عام 1875م، والتي عُرفت بكونها المعقل الأبرز لليمين اللبناني المتشدد، لم تُخرِّج الرئيس بشير الجميّل فقط المعروف بيمينيته، بل تخرّج منها أيضًا جيل طلائعي من جماعات أقصى اليسار المتطرف (من الماويين، ومن تنظيم اتحاد الشيوعيين اللبنانيين). واليسوعية من الجامعات العريقة جدًّا قي لبنان. تخرج منها 7 رؤساء جمهورية في لبنان هم، إضافة إلى الرئيس بشير الجميل، الرؤساء: شارل دباس، وكميل شمعون، وإلياس سركيس، وأمين الجميل، ورينيه معوض، وإلياس الهراوي. كما تخرج منها الزعيم كمال جنبلاط، والزعيم ريمون إده، والشيخ بيار الجميل، وليلى الصلح حمادة، وجان عبيد، وجان عزيز، وميشال إده، وميشال المر. كما خرّجت اليسوعية أدباء وشعراء كبارًا من لبنان؛ أمثال: ليلى بعلبكي، وتوفيق يوسف عواد، ويوسف حبشي الأشقر، وأمين معلوف، وناديا تويني، وصلاح ستيتية. ومن خريجيها أيضًا الكتّاب: خليل رامز سركيس، وغسان سلامة، وطارق متري، وكريم بقرادوني، وعدنان منصور، فضلًا عن البطريرك نصرالله بطرس صفير، والأب غريغوار حداد، والمطران ميشال صباح.

خليل حاوي

عبدالعزيز التويجري والـ AUB

أما الجامعة الأميركية في بيروت، فهي الأعرق والأقدم في لبنان. أسّسها المبشّر الأميركي دانيال بلس، وكان اسمها في ذلك الوقت «الكلية السورية البروتستانتية». فتحت أبوابها للطلاب في 3 ديسمبر من عام 1866م. وصار اسمها في ما بعد، أي في عام 1920م، الجامعة الأميركية في بيروت: AUB. في نهاية الحرب العالمية الأولى، وتحديدًا في عام 1918م، كانت قد نشأت في الجامعة المذكورة جمعية سمّت نفسها «جمعية العروة الوثقى» (تيمنًا بالجمعية السريّة التي حملت هذا الاسم وأسّسها الشيخ جمال الدين الأفغاني، بالتنسيق مع الإمام محمد عبده في باريس وبيروت)، وأصدرت مجلة رائدة بالاسم نفسه في عام 1923م، واستمرت في الصدور حتى عام 1954م. في عام 1936م أعلنت مجلة «العروة الوثقى» سياستها الواضحة، مؤكدة النضالَ الطلابيَّ القوميَّ العربيَّ في الجامعة. وعدَّت المجلة نفسها في بيان نشرته على صفحاتها في عام 1950م أن «تحقيق الوحدة العربية هو أهم أهدافها على الإطلاق؛ لأنه من المستحيل فصل التراث العربي في التاريخ والأدب والعلوم بعضه عن بعض، وأن جوهر العرب أو الشخصية العربية هو الوحدة». ومن منتدى يهتم باللغة والآداب في الجامعة، تحوّلت «العروة الوثقى» إلى منتدى للنشاط السياسي والفكري بجهد مجموعة من الشباب، من ضمنهم جورج حبش مؤسّس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وهو ما قاد إلى بداية التفكير بتأسيس «حركة القوميين العرب»، هذه الحركة التي أسهم أيضًا في تأسيسها خِرِّيج آخر من الأميركية، هو البرلماني الكويتي المعروف أحمد الخطيب. هذا من دون أن ننسى الدكتور سليم الحص (رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق لمرّات عدة)، والصحافي الكبير غسان تويني، والمفكر البارز شارل مالك، وأحد أبرز دُعاة القومية العربية الدكتور قسطنطين زريق، والمفكر اللامع منح الصلح وغيرهم الكثير.

وكان لي جلسات شهرية شبه منتظمة مع المفكر الراحل منح الصلح في منزله المتفرع من شارع السادات في منطقة الحمرا في بيروت، كنا نتداول فيها مختلف المستجدّات السياسية اللبنانية والعربية، هو المعروف بنزعته العروبية الحضارية وصداقته للمفكرين العروبيين على امتداد الوطن العربي. أتذكر أنني زرت معه، عندما كنت مدعوًّا إلى مهرجان الجنادرية في عام 1996م منزل الشيخ عبدالعزيز بن عبد المحسن التويجري في الرياض، هو الذي كان مهجوسًا بالعلم والتعليم، فضلًا عن الشعر والأدب (خصوصًا شعر المتنبي الذي كان رحمه الله يحفظ له قصائد بأكملها عن ظهر غيب). وجرى كلام وقتها عن الدور القومي العربي الذي اضطلعت به موجات الطلاب العرب الذين درسوا وتخرّجوا من الجامعة الأميركية في بيروت؛ ومما قاله نائب رئيس الحرس الوطني آنذاك: «إنّ هذه الجامعة هي التي خرجت مداميك العروبة من الجيل الأول والثاني، سواء أكانوا في الخليج أم في سائر أقطارنا العربية؛ وينبغي لهذه الجامعة ألا تتضرر جرّاء الحرب الأهلية اللبنانية، مسارًا ونتيجة». وطمأنه وقتها الأستاذ منح الصلح بالقول الذي مفاده أنه جرى اتفاق ضمني بين الأفرقاء المتحاربين في لبنان بتحييد حرم الجامعة الأميركية من القصف والقصف المضاد؛ ولذلك صمدت هذه الجامعة العريقة ولم يلحق بها أي أذى ماديّ يذكر.

وبدوري سألت الشيخ عبدالعزيز التويجري: هل يا ترى في الإمكان السعي إلى بناء جامعة عربية خاصة بالمتفوقين العرب، على غرار ما هو موجود في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، خصوصًا في الحقول العلمية، فنستفيد نحن العرب من طاقات خرّيجينا في هذا المضمار بدلًا من أن تستوعبهم تلك المؤسسات الغربية المتقدمة ويتحولون فيها إلى علماء حقيقيين يخدمون مجتمعاتهم الجديدة وينسون أنفسهم وبلدانهم؟.. أجاب الرجل بعقل ثاقب قائلًا: «هذا الأمر يشغلني منذ زمن طويل، ولا يكفي فيه أن يقول لك صانع القرار: هيّا إلى تنفيذه، بل يحتاج الأمر إلى تراكمات علمية واجتماعية عربية وتأسيس بنى قومية صلبة تقود إلى ذلك، ولكن لا شيء يمنع من البدء به، الأمس قبل اليوم، ولنستعد له ونحتاط؛ لأن الذي يستثمر طاقاتك العربية، هو كامن لك أيضًا وسيتصيّدك عند أول مفترق طريقك المستقل عنه».

لقبت الجامعة الأميركية في بيروت بـ«جامعة المتنورين». لقبها بذلك رئيسها السابق بيتر ترومان الذي انتهت ولايته في عام 2014م، حيث قال: «إن الجامعة الأميركية في بيروت اليوم تختلف عن تلك التي قام ببنائها مؤسسوها المبشرون، غير أنها تبقى مكرسة للمثل نفسها المتمثلة في تخريج قادة «تنويريين» ذوي رؤية». وقد خرّجت بالفعل هذه الجامعة كبار الشخصيات اللبنانية والعربية، ممن لعبوا أدوارًا سياسية وأكاديمية وثقافية في بلدانهم، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي؛ أمثال: حصة سعد العبدلله الصباح، وحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وسعود بن صقر القاسمي، ومحمد جابر الأنصاري، وعبدالله بن صالح بن جمعة، وعبدالله بن عمر بلخير، وعبدالله النفيسي.. وغيرهم. ومن الأسماء المهمة التي تخرجت في الجامعة الأميركية نذكر: جرجي زيدان، وحسن كامل الصباح، وألبير حوراني، وأسد رستم، وإيميلي نصرالله، والبطرير ك إغناطيوس الرابع هزيم، وحليم بركات، وخليل حاوي، وتوفيق صايغ، وسعدون حمادي، وصائب سلام، وصبحي المحمصاني، وطه باقر، وعبدالكريم الكباريتي، وعلي الوردي.. وغيرهم.. وغيرهم.

جامعة القديس يوسف،لبنان

بين الأمس واليوم

هذا كلّه بات اليوم من الماضي… وهو وضعٌ بائس بما لا يكفي كل الأسف لتعويضه. فاليوم تعيش الجامعات المحلية في «بلد الإشعاع والنور» الذي كان، حالة تراجع انهيارية مُريعة حتى ما عادت تُشبه البتّة ما كانت عليه في المراحل التي عشتها، ولا عاد المتخرّج منها يتمتع بالإمكانات والمعرفة والكفاءة بما يؤهله كي يدير أو يقود، بل لعله لم يعد يهدف إلى تحقيق ذلك أساسًا، مُفتّشًا عن شهادة تتيح له عملًا مأجورًا… ولو شئنا الوقوف على السبب المباشر لهذا «القدر المأسوي» لاستدعانا المثل الصيني القاسي بواقعيته وهو يقول: إنه «حين يحصل العطل في الآلة، فهو يحصل بأسوأ طريقة ممكنة». لقد تعطّلت بالفعل ما يمكن عَدّهُ «الآلة الجامعية» وسقطت، وعملية السقوط العظيم أخذت معها الأستاذ المحاضر والطالب المتخرّج في قبضة واحدة، كأنما التعليم العالي في لبنان أصيب بحالة موت سريري… لم تفارقه الروح، إنما لا عضو فيه يعمل، ولا ملكة من ملكات عقله تشرق لتضيء الطريق. والمسؤولية هنا جماعية يقع ثقلها بشكل أساسي على كاهل الطرفين الأساسيين (الجامعة والطالب معًا)، مثلها مثل عملية التصفيق التي لا تتم بيدٍ واحدة. الإدارة أولًا، وهي جزء أساس من الجامعة، «جُرْمها» أن جُلَّ اهتمامها لا يتوجّه إلى حُسن التنظيم ولا إلى حُسن اختيار البرامج ووسائل التعليم، بل يتركّز على الاهتمام بالاستثمار ومضاعفة رأس المال المستثمَر، ولو على حساب أيّ هدف آخر. مع الإدارة يأتي الأستاذ المحاضر الذي تحرص الجامعة على اختياره «بأقل تكلفة»، وتتغاضى عنه حين ينقلب «مُلقِّنًا» يكتفي بالسرد والتكرار، ويرمي كراريسه للطلاب وبين أوراقها خريطة تجاوز السنة الدراسية… مع هذا يكتفي هو الآخر بكراريس المحاضرين،. وهذا ما «مسخ» الطالب إلى تلميذ في أحد كتاتيب العصور العتيقة، يُقلِّد «المعلِّم» محدود التوجّه والمعرفة، ويجتهد للنجاة من مدى عصاه الطويلة، من دون أن ينشط في العمل على إغناء معرفته أو توسيعها وتعميقها مما هو جدير بالطالب الجامعي. حتى ذلك الوهج السحري الجاذب الذي كان «مرض» جيلنا الجامعي الأثير، فيبدو أنه خفت وانطفأ. وهذه المرحلة الدراسية فقدت اليوم ذلك التَّوْق إليها والانغماس المخلص فيها والغوص المتواصل نحو أعماقها المعرفية والبحثية، وصار الذاهب إلى الجامعة يشبه الذاهب رغمًا عنه إلى روتين مملّ لا أَلقَ له ولا عشق ولا جاذبية. وهذا على العكس تمامًا مما كانت عليه الجامعة بالنسبة إليّ وإلى أبناء جيلي الذي سبقه والذي تلاه على الأقل. هبط مستواها وضحُلت برامجها وتراجع عزم المحاضرين فيها؛ فلا المتخرّج الجامعي اليوم هو نفسه الذي كان، ولا مستواه المعرفي كذلك، ولا عمقه الثقافي، ولا إحاطته الموسوعية، ولا كفاءته… وهذا الواقع البائس ليس حال الجامعات في لبنان فحسب، بل هو ذاته واقع الجامعات عمومًا في مختلف بلداننا العربية، المضطربة منها والمستقرّة، الغنية منها والفقيرة، الكبيرة منها والصغيرة، مع شديد الأسف.

إحسان عباس

حتى الطالب

اليوم اختفى أو يكاد الطالب الجاد والمهتم بإغناء معلوماته من خلال جهده الشخصي وبحثه المنهجي خارج الحدود الضيّقة لما يوفره له الأستاذ المحاضر، وعاد الحفظ يتقدّم على الفهم في السعي اليومي، وصار البحث يرتاح إلى التقليد والنقل، وباتت الاستعادة مُفضّلة على الابتكار والتجديد. لم يَعُدِ الطالبُ مشروعَ باحثٍ يَجمعُ معارفه ويكتسبها من سعيه الدؤوب واجتهاده المتواصل، بل صار «مشروعَ باحثٍ عن وظيفة»… يعتاش منها، وباتت الجامعات كأنها «أكشاك لبيع الشهادات». أما ذلك الطالب الذي كان يلتقط من الأستاذ المحاضر رأس الخيط، ثم ينطلق بنفسه للبحث ونفض الغبار عن رفوف المكتبات؛ لإغناء الموضوع وتوسيع معرفته وتعميق ثقافته والعمل على تحصيل قيمة أكاديمية وفكرية مُضافة إلى ما اطلع عليه من المُحاضِر، فهذا الطالب لم يعد حالة شائعة، وبات اليوم يستقرب فيكتفي من المعرفة بما يحقق له علامة النجاح (البائسة) للعبور إلى السنة الدراسية التالية. وبدلًا من اعتماده الجهد الشخصي ومصابيح البحث والاستقصاء والتعمّق للارتقاء بمعارفه، صار يلوذ بأمان التلقين الذي يتلقاه من المُحاضِر، ليصبح هذا التلقين ذاته سيد لعبة التعلّم عنده. وفي هذه الظروف من المنطقي ألا تعود جامعاتنا معنية أو جديرة بتخريج الرئيس أو المدير أو الوزير أو الخبير أو الكادر الوظيفي العالي، وسوى ذلك مما شكّل العُمُد الأساس للنهضة العربية، بل صارت تجنح إلى الاكتفاء بتخريج مشروع الموظف الذي ينتظر راتب آخر الشهر.

لا أقصد مما سبقت الإضاءة عليه الادعاء أن جيلنا الجامعي كان جيلًا من الأولياء والقدّيسين الذين كرّسوا أنفسهم للتعلم على مقاعد الجامعة؛ لا بل إننا في تلك المرحلة من أعمار نهايات المراهقة، لم نكن، وآخُذُ من نفسي مثلًا، كثيري الاهتمام بالدراسة والبحث بشكل مبالغ فيه، ولا كنّا نُكرّس للدراسة إلا بعض جهودنا فقط التي يذهب أكثرها لتلبية الحاجات والرغائب. لكننا كنّا نعيش نوعًا من امتياز بلوغنا الجامعة، والكثرة منّا كانوا يستمتعون (نعم، هذه هي الكلمة) بالبحث وبالتنقيب عن المعلومة وتجاوز ما ذكره المُحاضِر وما ضمّنه كراريسه.

عبدالله العلايلي

مواجهة الواقع

والآن، ماذا بعد؟ أين نحن من هذا كله؟

علينا أن نتحمل المسؤولية فقط، لا أكثر. نحن أبناء المرحلة الجامعية الذهبية الذين عرَفنا موسم التجلّي والإبداع وجنينا من مواسمه، علينا ألّا نركن إلى كبريائنا لننكر الواقع على عِلّاته وقساوته. ولن يجدي ركوب أعلى الخيل ولا ادّعاء ما ليس واقعًا ولا الركون إلى ما يملأ الصفحات عن تلك «الثورة التعليمية» المزعومة التي تملأ الأحاديث عنها بعض وسائل الإعلام، ولا الاطمئنان إلى تلك الميزانيات العملاقة التي يجري تخصيصها والحديث عنها في مقدمة نشرات الأخبار. فاليوم، وهذا من امتيازات الجيل الراهن مما لم نعرفه أيام دراستنا الجامعية، لم يعد ثمة أسرار ولم يعد بوسع «البروباغندات الرسمية» أن تمرّ بخِدعها على الجمهور. وكلٌّ قرأ حقيقة أن أحدث تصنيف للجامعات حول العالم، جاء خاليًا من ذكر أيّ مؤسّسة جامعية عربية (نذكر هنا تصنيف «شنغهاي الصيني»، وتصنيف «ويبومتركس الإسباني»، وتصنيف «كيو إس العالمي» البريطاني، وتصنيف «الكفاءة للأبحاث والمقالات العلمية العالمية للجامعات» في تايوان، و«التصنيف العالمي المهني لأساتذة الجامعات» الفرنسي، و«التصنيف الدولي للموقع الإلكتروني للجامعات والكليات على الشبكة العالمية» الأميركية – انظر صحيفة البيان الإماراتية، 17 جمادى الأولى 1440هـ/ 23 يناير 2019م). وهذا يعني «تقصير اثنتين وعشرين دولة (عربية) عن اللحاق بالركب العالمي، وعجز قوة بشرية تقدر بـ300 مليون إنسان، عن تحقيق جامعة واحدة تُحاكي المعايير العالمية وتؤكد بمستواها الأكاديمي اللائق أنّ العرب شركاء أصيلون في مسيرة المعرفة. وهذا يتوافق مع ما قاله بكل جرأة خبير الجودة الأكاديمية في الجامعات السعودية د. معاذ بن علي الجعفري.

خالدة سعيد

الإنجاز المطلوب هنا لن يكون بالأمر السهل الذي يتحقق بين يوم وليلة. لكن ما يبعث الأمل هو أن هذه المشكلة ليست خافية على أهل الرسالة التعليمية والمربين المختصّين. فهذا نائب رئيس جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في بيروت د. هنري العويط (انظر صحيفة البيان الإماراتية- 9 جمادى الأولى 1440هـ/ 15 يناير 2019م)، يرفع الصوت عاليًا منذ سنوات محذّرًا من أن «قطاع التعليم العالي يعاني فوضى كبيرة على صعيد منح التراخيص والاعتراف بالشهادات ومستوى التعليم»، فيما ترفع صوتها الجامعة الأميركية في بيروت بشكوى دائمة من عجز الدولة عن إدارة التعليم العالي، مشيرة إلى ظهور مؤسّسات لا يستوفي معظمها الحد الأدنى من معايير الجودة الأكاديمية والشرعية القانونية، وعن الغطاء السياسي الممنوح لها. هذا فضلًا عن غياب المفاهيم التربويّة والخطط المستقبليّة، والمسح الصحيح لحاجات الوطن على صعيدَيِ اليد العاملة وسوق العمل، وانتفاء التكامل بين المناهج الجديدة على صعيد المدارس ومناهج التعليم العالي. فحين يفقد التعليم قدرته على التنافس وقيادة التغيير الاجتماعي والتنوّع، يكون في سبيله إلى نشر التخلّف والانهيار.

لا بدّ من إعادة الجامعة في البلدان العربية إلى دورها الأساسي ومهمتها الأهم: إنشاء بنية تحتيَّة عقلية ومعرفية ومهنيَّة للمُجتمعـات، من خلال إعداد قياديين في مختلف المجالات. وفي غمار الرحلة التي ينبغي لنا الانطلاق بها منذ اليوم، لا بدّ من استذكار ما قاله «بسمارك» من أن «المعلم الألماني هو الذي مكّن الألمان من احتلال باريس، وليس الجيش».

أحمد فرحات - شاعر و مترجم لبناني | مارس 1, 2018 | ثقافات

بفضل الناشطة الثقافية الفرنسية من أصل أرجنتيني ليونور غونزاليس، أتيحت لي الفرصة في باريس لأن ألتقي بعدد لا بأس به من كبار أدباء أميركا اللاتينية وشعرائها ممن كانوا مقيمين في عاصمة الأنوار، أو عبروا خلالها، من أمثال: خورخي لويس بورخيس، وأوكتافيو باث، وخوليو كورتاثر، وماريو فارغاس يوسا، وماريو بينيدتي، وكارلوس فوينتس.. وغيرهم من أسماء أدبية أميركية لاتينية، كان لا يتداولها الإعلام الفرنسي أو الأوربي إلا فيما ندر، على الرغم من أهميتها نصًّا وسؤالا إبداعيًّا. وربما كان بعض هؤلاء المحجوبين إجمالًا عن الإعلام، أكثر أهمية بكثير من نظرائهم الذين كان يضجّ بهم الإعلام هناك ليل نهار، وأخصّ بالذكر هنا الشاعر والكاتب التشيلي روبرتو بولانيو، والكاتبة المكسيكية لورا إسكيبيل والشاعر الأرجنتيني فريدريكو سوليبارتو.

تأتت لي معرفة هذه الأسماء الأدبية الأميركية اللاتينية وغيرها في أوائل الثمانينيات حتى مطلع التسعينيات من القرن الفائت، حيث كنت مقيمًا على تقطّع، في العاصمة الفرنسية، بعيدًا من دراميات الحرب الأهلية اللبنانية المشؤومة. وكانت الناشطة ليونور غونزاليس علامة فارقة على مستوى استقطابها الرموز الأدبية التي تكتب باللغة الإسبانية في قلب باريس، هذه المدينة التي كانت، ولا تزال، مركز جذب كبار مبدعي العالم، وبخاصة من أميركا اللاتينية. وكان الروائي المكسيكي كارلوس فوينتس (1928 – 2012م)، الذي مرت الذكرى التاسعة والثمانون لولادته (نوفمبر 1928م)، أحد آخر الذين تعرفت إليهم من خلال السيدة غونزاليس. وهو أصلًا كان بحكم عمل والده في الدبلوماسية المكسيكية جوّاب آفاق أيضًا، داخل بلدان قارته وخارجها. وكان قد عمل أيضًا سفيرًا للمكسيك في باريس (من 1975 إلى 1977م) التي أحبّها في الصميم، وكان يرى فيها العدسة الكبرى التي وجّهت الأنظار عالميًّا إلى الأدب الأميركي اللاتيني، من خلال جهود الناقد الأدبي وعالم الاجتماع الفرنسي روجيه كايوا (1913 – 1978م)، وهو الأمر الذي أكسب الروائي فوينتس خبرة بالغة العمق بالشعوب والثقافات على اختلافها؛ وكان يرى أن الفروق في الثقافات والتقاليد أعمق من أن تزول في يوم من الأيام زوالًا كاملًا؛ فلا أحد يستطيع أن يقطع مع ماضيه أو يتحرّر منه تحرّرًا تامًّا، حتى لو تعمّد ذلك. وظلّ ولاء كاتبنا في أدبه بوجه عام لبلده المكسيك، «بلد الألغاز والأسرار» على حدّ تعبيره، وهويّة شعبها المركّب من ثقافات وحضارات قديمة راسخة، جسّدتها الموجات البشرية التي تعاقبت على المكسيك، وخصوصًا منها: الأولمك والتولتك والزابوتين وصولًا إلى حضارة المايا والآزتك التي أجهز عليها الغزو الإسباني لشمال القارة الأميركية ووسطها، ودمّر عاصمتها تينوتشتيتلان التي أقيمت على أنقاضها العاصمة مكسيكو سيتي اليوم.

مبدئيًّا جدًّا في السياسة والحياة كان كارلوس فوينتس. استقال من منصبه كسفير لبلاده في باريس احتجًاجًا على السياسات الدكتاتورية لرئيس بلاده الأسبق «دايات أوردات» التي ألحقها بمجازر دموية بحق الشعب المكسيكي ممثلًا بقواه الشبابية الحيّة (مذبحة الطلاب في تيلاتيلوكو). وقال لي عندما التقيته في أحد مقاهي حي المونبرناس الشهير في باريس: «كنت من المعتقدين، وبداعي الحداثة وفروض التحديث، أنّ الدكتاتورية محكوم عليها من نفسها أن تنقض نفسها، فتبيّن لي العكس.. تبيّن لي أن الوصول إلى مرحلة الوجود السياسي والمجتمعي المُعافى، لا بدّ أن يمرّ دومًا بالصراع الحاد ونزف الدم المدرار؛ لأن البنية السياسية الإجرامية قادرة على تجديد نفسها وتحقيق المعادلة المتبادلة إياها مع قديمها الرديء في التاريخ، وربما على نحو أعتى وأشدّ خطورة؛ وأن الدكتاتوريين الجدد ليسوا سوى فضلات أمراض الدكتاتوريين القدامى».

فرانز كافكا

كافكا والفن الاحتدامي

ومن عالم السياسة أخذت محاوري إلى عالم الأدب، ففهمت منه أنه كان لأبيه، الشاعر والمثقف الكبير، الفضل الأكبر عليه لجهة دفعه إلى القراءة الأدبية، ومن ثمّ الكتابة في سن مبكرة. غير أن الدافع التحوّلي الجدّي الذي أنزله ميدان الكتابة الروائية و«احترافها»، كان قد بدأ بُعيد قراءته «المسخ» لفرانز كافكا؛ فهذه الرواية الصغيرة الأشهر للروائي التشيكي الكبير، كان لها وقع الصاعقة على كارلوس فوينتس؛ هي التي أثارت فيه كل دواعي الكتابة وأجراس تحريضاتها دفعة واحدة، وصار من بعدها يكتب بمسؤولية نقدية عالية.. يكتب وفي ذهنه قارئ ذكي، يرقب كل عبارة يرسمها، وكل رؤية يبتدعها، وليس له سوى الرضوخ لهذا القارئ الناقد صاحب الشروط القاسية عليه. ولما سألته أن يشرح لي أكثر علاقته بالعالم الكافكاوي، أجاب: «من وجهة نظري الأدب هو الرعب بعينه، هو الصدم أساسًا، وإذا لم تُصدَم كقارئ، لا تستطيع أن تلتفت إلى أدب، أو تحاكي إبداعًا سرديًّا يُنسيك ملل السرد، مهما كان طويلًا أو قصيرًا. وكافكا بالنسبة إليّ، قدّم الفن الاحتدامي الراعب والمرعب في آنٍ.. قدّم صراع الذات الفردية المنسحقة أمام المجتمع، من خلال أداة رؤية الرعب المسرودة نفسها، حيث جعل بطله في رواية «المسخ» غريغور سامسا يستيقظ ليجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة مرعبة ببشاعتها. وبات لا أحد يستطيع أن يتقبّل تحوّلات هذه البشاعة المتحركة، ولا سيما حين كانت هذه «الحشرة البشرية» تحاول الرفرفة لتنهض ولا تستطيع النهوض، فتحوّلت بدورها إلى سلطة بشعة منفّرة يتفاداها الجميع. ومن هنا سدّد كافكا بسهم البشاعة ضربة للمجتمع من حوله، لعل هذا المجتمع ينتبه إلى نتائج أعماله، التي لا تولّد سوى الاغتراب والشؤم والتبرّم لأفراد مثل كافكا وسواه، ينطلقون دومًا من أن الجزء لا ينمّ عن الكل، وأن الكل الطاغي من حولهم، يجب أن يُحارب، حتى ولو بسلاح الهلوسة والوهم والانشطار».

وهل علّمك كافكا مواجهة واقعك المكسيكي والأميركي اللاتيني بسلاح الهلوسة والوهم والانشطار؟ أجاب فوينتس: لا.. لا.. ثمة فارق كبير بين إعجابي بالصدم الكافكاوي وبين تجربتي ككاتب له مسار آخر، ومناخ آخر، وحتى اغتراب آخر إذا أردت. لست كافكاويًّا البتة، وإن كنت قد رأيت سابقًا أو حتى راهنًا، أن الرواية المفارقة التي قدمها كافكا كانت قد أثارت إعجابي فعلًا؛ وهو إعجاب حَفَزَني على الكتابة الروائية التي تنشد «الحقيقة»، ولكن دائمًا من وجهة نظر كتابيّة أخرى، مغايرة تمامًا، ومستقلة تمامًا .

«هل تملك أن تحدثني إذًا عن اغترابك يا سيد فوينتس؟… سألته فأجاب: عندما يختار المرء/ الكاتب تظهير «حقيقته» ككاتب، يُمسي بالضرورة، محكومًا عليه بأن يعيش في عزلة، حتى إن ادّعى غير ذلك.. كأن يقول مثلًا أنه كاتب واقعي لا يجد نفسه إلا في هذا الموقع السياسي الطبقي أو ذاك.. يمينًا أو يسارًا.. لا فرق. فامتياز الكتابة الإبداعية، هو دائمًا في مكان آخر، يخلق آلياته وحساسيته الغامضة باستمرار، ودائمًا بتوجيه من العقل وقيادة من الانتباه.. نعم الانتباه.. وهكذا أنا أحتاج، مثلًا، إلى كل ما من شأنه أن يُجدّد فيّ قوة الانتباه، هذه التي قد تثيرها السياسة المنحرفة على الأرض، أو قد يثيرها الحب المفاجئ والمفارق أيضًا أو أي دافع كتابي آخر؛ وفي المحصّلة إن مسؤولية الكاتب تكمن في أن يظل يكتب مخلصًا للكتابة نفسها ومجدّدًا لآلياتها، إن باللغة المتطوّرة التي عليه أن يجترحها، أو بالقراءة المستمرة للمعارف على أنواعها؛ لأن الأشياء التي لا يعرفها الكاتب، تظل أهم بكثير من تلك التي يعرفها، فالمجهول يدفعه دومًا إلى التحليل والاستنتاج، والتحليل والاستنتاج هما دومًا صنوا الإبداع فيه».

وتطوير الكتابة أو تطوّرها، من وجهة نظر كارلوس فوينتس، يبدأ على الدوام من الإرادة، والإرادة إنما تنشأ على العدوان والانتفاع وتعميق المعرفة السيكولوجية قبل المعرفة النقدية والثقافية المفتوحة.. واستطرادًا ترجمة القرار الإبداعي بالبرهان الواثق عليه. هكذا تظل الكتابة لدى كارلوس فوينتس هي فعل الإرادة المتقصّدة، والإرادة لديه تعمل كالعقل؛ إنها تنشئ نوعًا من مفهوم، يظل يزيح ذاته؛ لأنه غير منسجم مع ذاته، انطلاقًا من كونه عرضة لحوافز مغرية شتى، هي بدورها تروّض اندفاعات وثورات نفسية شتى فيه أيضًا. كما أن الإرادة لديه توجّه فعاليته ككاتب، لا يختلف عمله في المحصّلة عن عمل البنّاء أو المهندس أو الفلاح أو سائق القطار. وعلى الكاتب برأيه أن يظلّ يشتغل على نصّه بدأب وتصويب هندسي منظّم، بل فائق التنظيم لبناء هيكل النص المنشود، الذي يرضى عنه في نهاية المطاف «لأنني أومن بمقولة أوسكار وايلد التي تفيد بأن الإلهام والعبقرية، لا يمثلان سوى عشرة في المئة من العمل الروائي الناجح. أما التسعون في المئة الباقية، فهي نتيجة الصناعة والصقل والضبط والبناء الواعي».

ويقتضينا القول: إن سببًا آخر مهمًّا للغاية، كان أيضًا وراء اندفاعة كارلوس فوينتس؛ لأن يسلك درب الكتابة الروائية والقصصية، خارج دائرة الدافع الكافكاوي الذي سبقت الإشارة إليه، عنيت به تأثير كل من جدّتيه لأمه وأبيه عليه. وهذا الدافع، على ما يبدو، كان أقوى بكثير من الدافع الأول، بحسب اعتراف الكاتب نفسه. قال لي الروائي فوينتس، إنّ جدّته لأمه كانت تسكن عند خليج المكسيك، وهو خليج ساحر وملهم لكل من يعيش فيه أو يتأمله كزائر. وجدّته الأخرى لأبيه، كانت بدورها تسكن بالقرب من الساحل الباسيفيكي، الذي لا يقلّ شأوًا جماليًّا عن نظيره البحري الآخر. وكان هو يُقسّم أيام إجازته السنوية كطالب بالعدل بين الجدّتين.. على أن كل واحدة من هاتين الجدّتين، كانت تستقطبه بحكاياتها المثيرة عن البحارة والمهرّبين وقطّاع الطرق واللصوص والمهاجرين، فضلًا عن الأميرات والسَّحَرَة والعشاق الصغار والعشاق الشباب وسير ملاحم الأبطال المكسيكيين وحكايا الكنوز الذهبية المخبّأة تحت الأرض وفي أعماق البحار، وهو ما جعل مخيّلته تتسع وتنشط مبكّرًا، وتدفعه بالتالي لإدارة الحوارات مع الجدتين، ومع الذات كذلك عندما يخلو إلى نفسه.. ويقول بالحرف الواحد: «نعم، أصبحت كاتبًا بسبب حكايات جدّتيّ اللتين تعلّمت منهما الكثير.. الكثير من المرويات والأساطير المكسيكية التي يختلط واقعها بالحلم اختلاطًا زخرفيًّا؛ وإنني أكثر من مرة اعترفت بأنهما كانتا بمثابة المؤلفتين الحقيقيتين لقصصي ورواياتي لاحقًا، خصوصًا في خطوات مشواري الأدبي الأوّل». كما يعترف فوينتس بأن واحدة من جدتيه (جدته لأبيه) وضعته في مبتديات الفهم الأوليّ لرواية دون كيخوته لسرفانتس وفتحت شهيّته على هذا العالم المخيالي الرهيب، الذي نهل منه الكثيرون من كتّاب أميركا اللاتينية وأوربا وروسيا. وصدّقني إن حكايات جدتي المؤولة عن دون كيخوته لسرفانتس، كانت عندي أمتع بكثير مما قرأته «جديا» فيما بعد في إطار رواية سرفانتس ونقّاده وسائر المعلقين حول عمله الخطير.

وبعدما قلت لكارلوس فوينتس: إنني قرأت له بحثًا مطولًا بالإنجليزية عن رواية دون كيخوته لسرفانتس جاء فيه بالحرف الواحد «إنها أول ملحمة أوربية شعبية ونخبوية مكتوبة غزت العالم، وكانت بمثابة جبهة فنيّة تحيي ما قتله التاريخ… وإن أجمل ما في هذا العمل الملحمي هو أن فوضاه ستظل نهبًا لا ينتهي لأخيلة القرّاء على اختلاف مستوياتهم، بمن فيهم الكتّاب والشعراء الكبار على مستوى العالم».. سألته عن مفهومه للفوضى هنا، فأجاب بما ملخصه: إنّ نص دون كيخوته لسرفانتس على وضوحه وشعبويته، يظل نصًّا غامضًا أيضًا. معمارية الكتابة فيه تتميّز بأنها غير ممنهجة أو مشروطة بقواعد كتابيّة معيّنة، هي مزيج فذّ وخلَّاق من كل ما هو غنائي ملحمي خصب تعتريه نزعة السخرية والتهكم والمأساة التراجيدية المفتوحة، وكذلك تتداخل فيه فصول كوميدية جاذبة ومسلّية؛ كما تخترقه، من وجهة أخرى، موجات هائلة من النقاء الديني، فثمة صوفية مسيحية تتجلّى في عمل سرفانتس، جعلت دستويفسكي نفسه يعترف بأن أهم الشخصيات اللافتة في الأدب المسيحي على مرّ العصور والحقب، هي شخصية دون كيخوته لسرفانتس.

كاتب أرض الألغاز المكسيكية

وكارلوس فوينتس، الذي شكّل مع خورخي لويس بورخيس وغابرييل غارسيا ماركيز، الثالوث الأدبي السردي المركزي في لوحة أدباء أميركا اللاتينية، تمرّس في أن يكون كاتبًا كوزموبوليتيًّا أيضًا، إلى جانب كونه كاتبًا مكسيكيًّا في الصميم، تفوح منه رائحة المكسيك بوجهيها القديم والحديث، كما ردّد ذلك أمامي أكثر من مرة. وكذلك ردّد عبارة أنه «كاتب أرض الألغاز المكسيكية». وكوزموبولية فوينتس، انطلقت من خلال روايته «تيرا نوسترا» التي حاول فيها الجمع بين توليفة أصوات الروائي الأيرلندي جيمس جويس في روايته «يوليسيس»، والفرنسي ألكسندر دوما في روايته «الكونت دي مونت كريستو»، والأخيرة هي رواية المثاقفة الفرنسية أو الغربية الأولى بامتياز مع التراث الشرقي القديم، وتحديدًا المصري الفرعوني منه، وذلك من خلال رواية «الملاح التائه»، وهي رواية فرعونية، مجهولة المؤلف، تعود لزمن الدولة الفرعونية الوسطى، تدور أحداثها حول البحّارة الأشداء الذين يتغرّبون عن بلدانهم، ويواجهون الخوف والأهوال، وفيما بعد يصابون بالوحدة والاكتئاب.. وكانت النتيجة مع كارلوس فوينتس في «تيرا نوسترا»، أنه قدّم لنا رواية اختلطت فيها الحواس والمعارف المبذولة بتلك غير المبذولة أو المكتشفة بعد، مبرهنة على أن ثقافات الأمم تلتقي عبر الزمن، وإن لم تلتق عبر المكان أحيانًا، وتشكّل بالتالي لحظة ذهنية متولّدة عن كليهما لتؤلف معادلة مادية وحسيّة للوجود وللمجتمع الإنساني في إطاره العام. وعندما نقرأ الرواية، رواية «تيرا نوسترا» لفوينتس، نتجاوز خلالها بالتأكيد مسألة الفهم والإفهام، وسبل توضيح الشخصيات بمعانيها ومقاصدها وحواراتها، حتى نصل إلى مرحلة تمكّننا لا إراديًّا من مراودة المعاني وارتيادها والذهول فيها ذهولًا طليقًا أبعد من روح الأشياء التي تسجلها الرواية بذاتها.

وعن كونه «كاتب أرض الألغاز المكسيكية»، قال كارلوس فوينتس: إنها ألغاز التراكم الذي ابتدعته الشعوب التي تعاقبت على أرض بلاده، واحتضنت ترابها، وتباركت بهذا الاحتضان على مرّ التاريخ.. وصولًا إلى اليوم. وقد وجد في قومه الآزتك، أنهم هم من اخترعوا لغزًا علميًّا ورياضيًّا أوصلهم إلى استيعاب حراك كواكب ما بعد النظام الشمسي، وتمكّنوا من بلورة معادلاته على نحو ثابت ومنتج. ولو قدّر لهذه المعادلات العلمية الآزتكية أن تبقى بعيدة من تدمير الإنسان الأوربي الغازي لها، لوفرت على البشرية مسافات زمنية هائلة على مستوى علم اكتشاف الفضاء وقوانينه المتطورة.

ويرى أن قومه الآزتك أوجدوا معادلة أن النفس العالِمة غير الخرافية (حتى لو كانت طالعة من قلب الخرافة نفسها) هي أصل الإبداع وأصل الاستشفاف في كل أمر، وأنهم – أي الآزتك – عرفوا كيف يُنظّمون مجتمعهم كخليّة نحل مبدعة، كل فرد من بينهم يقوم بدوره بلا تجاوز، وبحراك جمعي لا يحقق إلا الخير العام للجميع، بمن فيهم الأجيال التي ستلحق من بعدهم.

كما يرى فوينتس أن أجداده الآزتك أبدعوا في المؤالفة بين ديانة العقل وديانة الأسطورة وانتزعوا حقوق وجودهم أمام المجهول، وفلسفوها ومارسوها بحرية مطلقة، وبلا أدنى خوف أو وجل. وأثبتوا معادلة أنّ كل فرد هو منتج، خصوصًا عندما تتاح له آليات الإنتاج. وقد أتاح لهم نظامهم السياسي والاجتماعي في ذلك الزمن الغابر، هذه المعادلة البسيطة، لكن المذهلة بتطبيقاتها على الأرض، التي لم يتمكن أحد من علماء التاريخ المتبحّرين في مادة اختصاصهم حتى الآن، من فكّ إلا القليل من ألغاز هؤلاء القوم المتحضّرين، الذين – مع الأسف – أجهز على عبقريتهم الجمعية، الإنسان الأبيض المستعمر في عام 1521م.

هكذا أثبتت حضارة المايا والآزتك في المكسيك، وخارجها، أي في الدول القائمة في أميركا الوسطى اليوم، مثل: بليز وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا … إلخ، أنها مناطق عرفت حضارة العلم والكتابة المدققة، وفن الهندسة المعمارية، ونظم علم الفلك، والرياضيات المتعلقة بالفلك، وذلك قبل زمن كولومبس بقرون طويلة.

إذًا، وبحسب كارلوس فوينتس، ثمة شرعية حضارية تاريخية في المكسيك وجوارها، هي فوق كل الشرعيات التاريخية والحضارية المعتدّ بها، التي عرفتها حضارات أخرى في العالم، يفترض اكتشافها أكثر فأكثر مما تمّ حتى الآن، وأن من واجب الكتّاب والمبدعين عمومًا داخل أميركا اللاتينية، وخارجها أيضًا، فك ألغاز هذه الكنوز المدمّرة والدفينة تحت دمارها، والتضوئة عليها، حتى من تحت الأنقاض، «وأنا من الذين يتولّون ذلك في أدبي الروائي، وإن ليس على غرار ما يطرحه أدباء آخرون في حضارات أخرى، تكشف عنها أيضًا أدبيات الأمم المكافحة كفاح الوجود والعدم».

فوينتس والثقافة العربية

جبران خليل جبران

وربما كان من أبرز آفات كارلوس فوينتس الثقافية، أنه لم يعر العرب الذين اندمجوا في ديموغرافيا بلاده المكسيك، وعموم ديموغرافيا بلدان أميركا اللاتينية أي اهتمام يذكر في أدبه، وذلك على غرار ما فعل زميله الروائي الكولومبي الكبير غابرييل غارسيا ماركيز (نوبل للآداب 1982م)، والروائي البرازيلي الكبير جورجي آمادو، فكلاهما تحدث عن شخصيات عربية، وبعض ملامح وأسماء عربية في تضاعيف نتاجهما الروائي، علمًا أن الحضور العربي الاندماجي في بنية شعوب القارة الأميركية اللاتينية، وثقافاتها المتراكمة، يعود إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، هذا إذا لم نذكر الوجود التاريخي للعرب والمسلمين منذ أكثر من قرون ستة خلت، عبر المورسكيين الذين غزوا القارة مع كولومبس، وقبل كولومبوس بقرون أيضًا، حيث كانت ثمة هجرات عربية وإسلامية إلى جنوب القارة، ووسطها، لها آثارها وبصماتها القائمة حتى اليوم، كما يُبيّن ذلك بعض الدراسات التاريخية والسياسية ودراسات العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية، في أميركا اللاتينية نفسها، وكذلك في كثير من أروقة البحث العلمي في الجامعات الغربية.

ولما فاتحت الروائي كارلوس فوينتس بهذا الأمر اللافت والخطير، من وجهة نظري، وهو الكاتب الإنساني الكبير، والمحارب للعنصرية حتى الرمق الأخير، أجابني بأنه «يحترم العرب الذين يتعرضون لأكبر هجمة شرسة تطول بلدانهم ومجتمعاتهم منذ قرون خلت، ولا سيما على يد الترك، ومن بعدهم البريطانيون والفرنسيون». وعلى صعيد الثقافة والأدب قال فوينتس: إنه لم يقرأ للعرب إلا كتاب «النبي» لجبران، وإن هذا الكتاب لم يترك فيه أي أثر يذكر، حتى من الناحية الصوفية.. لكن «ألف ليلة وليلة»، هذا الكنز المهم في التراث الإسلامي والعربي والإنساني بعامة، قرأه أديبنا بشغف أكثر من مرة، واستفاد من سردياته وأجوائه الأسطورية التي لا تني تغزو مخيلته ومخيلة كثيرين في هذا العالم.

وكشف ساحر السرد الأميركي اللاتيني عن أنه قرأ سِفر «ألف ليلة وليلة» باللغة الإنجليزية، وأنه لا يزال مستعدًّا لمعاودة قراءته مرات ومرات دونما كلل أو ملل.. أما لماذا؟.. فلأنه لا يزال في كل مرة يقرأ فيها هذا السِّفر النادر، يجد شيئًا جديدًا فيه. والنسخة التي قرأها مستنسخة عن الطبعة الإنجليزية الأصلية التي صدرت في عام 1706م.

ترك كارلوس فوينتس أكثر من 60 عملًا روائيًّا وقصصيًّا، فضلًا عن تنظيرات متقدمة في الكتابة الجديدة والحداثة وما بعد الحداثة، من أهمها، في رأينا روايته «موت أرتيميو كروز» وهي الرواية التي بوّأته جائزة سرفانتس في الآداب الإسبانية – 1987م وجائزة أمير أستورياس في الآداب – 1994م. والرواية تحكي بمناظير متعاكسة قصته هو، أو من يشبهه، لا فرق، من جيله المكسيكي الثوري، عندما شارك في الثورات المكسيكية القديمة، قبل أن يتحوّل إلى الكتابة الصحافية ويصير صحافيًّا منخرطًا في المواقف الانتهازية المتبدّلة؛ لكنه شاخ وخاب أمله بتلك الثورات، خصوصًا بعدما بلغ من العمر 71 عامًا. وكاد يموت، لكنه قرر متابعة سرد سيرة حياته، أو بالأحرى سيرة حياة جيله، من خلال بطله أرتيميو، الذي بدأ يتلقى الصدمات الاجتماعية والشخصية، الواحدة تلو الأخرى، حتى من أقرب المقربين إليه، وبدأ الجميع من معارفه، فيما بعد، يأنفون حتى من زيارته. والطريف أن فوينتس كتب هذه الرواية في عام 1962م وهي تفسّر موت اليسار التقليدي في المجتمع المكسيكي، وتحوّل رموزه إلى مجرد انتهازيين منتفعين بهذه الكيفية أو تلك. وفي هذه الرواية لا يحاول فوينتس أن يدين بطله أرتيميو بشكل مباشر، على حدّ تعبير بعض النقاد، الذي وجد أنّ أسلوب فوينتس في هذه الرواية يكمن في مقدرته على جعل الإدانة «بديهية» في مناجاة أرتيميو لنفسه، وكذلك في سياق حواراته مع أناه الآخر. وهذا ما جعل شخصية أرتيميو كروز، في المناسبة، واحدة من أغنى الشخصيات الأدبية المتقمّصة للواقع وأعقدها وأكثرها إثارة للجدل شبه المستدام في لوحة أدب أميركا اللاتينية.

كارلوس فوينتس روائي عاش بصدق تجربته الكتابيّة السردية، حتى وهي في قمة فانتازيتها الطالعة من خيوط أشعتها. لقد صقله الإحساس بالغربة، والتعلّق بصورة لم يعد ممكنًا تحقّقها. لكن ميزته أنه حمل عقل مثقف عالمي كبير، ومتن مجدّد بارع للغة الروائية بعوالمها المختلفة الألوان والأشكال، خصوصًا لجهة تجاوزه ما اصطلح على تسميته منذ عقود بـ«الواقعية السحرية التي ولّدتها الرواية الأميركية اللاتينية». وكان في خلاصة رسالته الأدبية، ومواقفه الشخصية المبدئية، يصدر عن قيادي اجتماعي قوي في بيئته وفاعل فيها، وليس البتة عن كاتب سهل الإغراء والإهواء. لقد فضّ كارلوس فوينتس من طرفه الاشتباك الجدلي والتاريخي بين المثقف الكاتب والسلطة، وذلك لمصلحته ككاتب صاحب رسالة لا يمكن له أن يُذل. ومن هنا بدا لي شخصيًّا في اللقاء معه، إنسانًا مترفّعًا شديد الترفّع، وعنيدًا شديد العناد، ومكابرًا (بالمعنى الإيجابي طبعًا) شديد المكابرة.

لكن في مقابل ذلك كله، ظلّ كارلوس فوينتس يؤمن أيضًا بأن الكاتب، لا هو عنصر تهدئة من جهة، ولا هو خالق إجماع من جهة أخرى، وإنما هو إنسان يراهن بكينونته كلّها على موقف نقدي رصين سيتغيّر معه، ربما، سير العالم على ما يجري عليه الآن.

أحمد فرحات - شاعر و مترجم لبناني | أغسطس 31, 2017 | مقالات

ليس للعرب وحدهم «ربيعهم» الدامي شبه المتمادي اليوم، بل للغرب المتقدم أيضًا. غير أن «ربيع الغرب» وإن ترجم نفسه في الساحات والميادين على نحو أقل عنفًا ودمًا وسخطًا واعتقالًا تعسفيًّا ومدى زمانيًّا ومكانيًّا، إلاّ أنّ ثقافة هذا «الربيع» رَسَخت أكثر في ذاكرة مفكّري هذا الغرب وأدبائه وشعرائه وفنّانيه، وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوربية، ممن تأثر في البداية «بالثورات العربية»، ونقل تأثره إلى نيويورك، حيث اشتعلت هناك الاحتجاجات الصاخبة منذرة، من خلال حركة «احتلوا وول ستريت» (عصب المركز المالي الأميركي)، بالأسوأ على الصعيد الأميركي، ومنه على صعيد العالم بأسره، إذ تعاظمت الاحتجاجات لتغطّي ما تعداده 1564 مدينة حول العالم، من بينها 103 مدن أميركية، تتقدّمها واشنطن بوصفها عاصمة سياسية ونيويورك بوصفها عاصمة للمال والاقتصاد. كان ذلك بدءًا من 15 أكتوبر 2011م، حيث انتشرت ظاهرة الاعتصامات والتخييم ليل نهار في الساحات المركزية وبعض الحدائق العامة مثل متنزه «زوكوني» الشهير في مانهاتن قبل أن تستأصلها الشرطة عن بكرة أبيها.

المجرّة المتغيّرة العناصر

قبل أن نتطرّق إلى أبرز الخطابات الفكرية والأدبية والفنية التي نتّجها حراك «الربيع الغربي»، خصوصًا في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي، لا بدّ لنا وبإيجاز من سرد هذي الوقائع التاريخية لمزيد من التضوئة على الموضوع. افتتح الحراكان الشعبيان، التونسي والمصري في عام 2011م، موجة واسعة من التعبئات والاسـتنفارات. كان المتوقع لمثل هذه «الانتفاضات الثورية» أن تنتشر، وإنْ بوتائر مختلفة، في بلدان المشرق والمغرب العربيين؛ غير أن كثيرًا منها أفضى إلى حروب أهلية دمويّة، كما حدث في سوريا وليبيا، مثالًا لا حصرًا، ومن ثمّ صار له وظيفة تحريضيّة على مستوى القارات. في السنغال الإفريقية، مثلًا، سـرّعت حركة «طفح الكيل» بسقوط نظام عبـدالله واد. بعد ذلك بأسابيع، وتحديدًا في منتصف شـهر مـايو 2011م، تظاهر بضعة آلافٍ من الإسبان ضد سياسة «شدّ الحزام»، كما سمّتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية التي اعتمدتها حكومة بلادهم، وقرّروا المـرابطة في إحدى سـاحات مدريد الرئيسة: «لابويرتا دل سول». كان هؤلاء الآلاف يسـتلهمون مباشرة تجـربة «ميدان التحـرير» في القاهرة، أي الاحتلال المدني، ليلًا ونهـارًا، لحـيِّزٍ عمومي، كتعبير عن التصميم الجماعي على الخلاص من سياسات غير عادلة.

قبل أن نتطرّق إلى أبرز الخطابات الفكرية والأدبية والفنية التي نتّجها حراك «الربيع الغربي»، خصوصًا في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوربي، لا بدّ لنا وبإيجاز من سرد هذي الوقائع التاريخية لمزيد من التضوئة على الموضوع. افتتح الحراكان الشعبيان، التونسي والمصري في عام 2011م، موجة واسعة من التعبئات والاسـتنفارات. كان المتوقع لمثل هذه «الانتفاضات الثورية» أن تنتشر، وإنْ بوتائر مختلفة، في بلدان المشرق والمغرب العربيين؛ غير أن كثيرًا منها أفضى إلى حروب أهلية دمويّة، كما حدث في سوريا وليبيا، مثالًا لا حصرًا، ومن ثمّ صار له وظيفة تحريضيّة على مستوى القارات. في السنغال الإفريقية، مثلًا، سـرّعت حركة «طفح الكيل» بسقوط نظام عبـدالله واد. بعد ذلك بأسابيع، وتحديدًا في منتصف شـهر مـايو 2011م، تظاهر بضعة آلافٍ من الإسبان ضد سياسة «شدّ الحزام»، كما سمّتها صحيفة «إلباييس» الإسبانية التي اعتمدتها حكومة بلادهم، وقرّروا المـرابطة في إحدى سـاحات مدريد الرئيسة: «لابويرتا دل سول». كان هؤلاء الآلاف يسـتلهمون مباشرة تجـربة «ميدان التحـرير» في القاهرة، أي الاحتلال المدني، ليلًا ونهـارًا، لحـيِّزٍ عمومي، كتعبير عن التصميم الجماعي على الخلاص من سياسات غير عادلة.

ثـم إن «الساخطين» مـا لبثوا أن ألهمـوا بدورهم «احتلالات» كثيرة أُخرى. وسرعان مـا امتدت حركتهم لتشمل مجمل إسـبانيا والبرتغال؛ ثـمّ لتجـد صدًى لها في اليونان، إذ جاءت تعزّز وتكمّل التعبئات النقابية. وهكذا فإن «احتلال» سـاحة «سينتاغما» في قلب أثينـا، كان يشـرِك النقابات والأفـراد القريبين من دوائر «الساخطين»، في مجابهة غالبًا ما تكون متوترة. وفي الخـريف كانت الحـركة تمتـد وتتجدّد في الوقت عينه، مع احتلال متنزه «زوكوتي» في جنوب مانهاتن الأميركية، وهـو «الاحتلال» الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة. كانت الحركة تمتـدّ عبر حركة «احتلوا وول سـتريت» بدءًا من 17 سبتمبر 2011م، ومنها إلى العالم الأنغلو- ساكسوني بشكل مركّز. وهكـذا فإن عدد مخيمات «الاحتلال» في خريف عام 2011م، كان يصل إلى بضع مئات، موزّعةٍ على أكثر من ثمانين بلـدًا مختلفًا. غير أن عمر الواحد من الغالبية العظمى من هذه التخييمات، لم يطل أكثر من بضعة أسابيع. وفي ليلة باردة من ليالي أواسط نوفمبر 2011م، طـرد البوليس آلاف الأشـخاص الذين كانوا يخيّمون على بضع خطوات من بورصة نيويورك. أما الساخطون فإنهم، من جهتهم، كانوا قـد قرّروا وقف مخيّماتهم منـذ شهر يونيو. وهكذا فإن قلّةً من «الاحتلالات» اسـتطاعت أن تتواصل إلى ما بعد عام 2011م، باستثناءٍ «احتلال» واحد مرموق، هـو الذي شهدته مدينة هونغ كونغ الكبرى واستمر متواصلًا حتى أغسطس من عام 2012م. غـير أن نهـاية «الاحتلالات» لم تكن تعني نهاية الدينامية الفكرية والسياسية عمومًا التي ولَّدتها سلسلة تلك الحراكات. فلقـد واصلت هذه الانتفاضات التمرديّة توسّـعها عبـر العالم، لتندلع في كيبيك (كندا)، وفي تركيـا، وفي البوسنة، وتجد كذلك صداها يتردّد في تعبئاتٍ ذات شكل مختلف في التشيلي، أو حتى في البرازيل. ثم إن «حراك هونغ كونغ»، اسـتؤنف على نحـوٍ أوسع وأكثف في عام 2014م، أي بعد ثلاثة أعوام كاملة من يوم انطلاقة حركة «احتلوا وول ستريت»، بحيث إنهـا لا تتجاوزه بيوم ولا تستبقه بيوم. غير أن عام 2015م بدا كأنّه يسجّل تغيّرًا مـا؛ ذلك أن الانتصارين الانتخابيين اللذين حققهما حـزبا سـيريزا في اليونان، وبوليموس في إسـبانيا، سيضعان جملة الممارسات والمطالبات المنبثقة عن هـذه المجـرّة المتغايرة العناصر، تحت امتحان السلطة واختبار السلطان؛ وينبغي القول: إن قدرة هذه الحركات على أن تزن بوزنها وتنيخ بثقلها على نحـوٍ مستديم، سياسيًّا واجتماعيًّا، هـو أمـرٌ يبعث على التساؤل والاستفهام.

نعوم تشومسكي وتعاليمه

أول المفكّرين والفلاسفة الأميركيين البارزين الذين آزروا حراك «الربيع الأميركي»، ممثلًا بحركة «احتلوا وول ستريت»، كان نعوم تشومسكي (مواليد 1928م) الذي رأى أن حركة «احتلوا»، تشكّل تطورًا مثيرًا جدًّا، «إذ لم يسبق أن حدث أمر مشابه يمكن أن يخطر على بالي. وإذا أمكن تعزيز الروابط والاتحادات الناتجة عن هذه الأحداث المميزة، في سياق المدة الطويلة والقاسية أمامنا، فسيتبيّن أنها لحظة تاريخية حقًّا، وذات دلالة بالغة في التاريخ الأميركي». وفيما يشبه النداء السياسي الموشّح بأسلوب أدبي، نقرأ على غلاف الكتاب الذي صدر لتشومسكي في بيروت تحت عنوان: «احتلوا.. تأملات في الحرب الطبقية والتمرد والتضامن» (شركة المطبوعات الشرقية): «استيقظوا وخَرَجوا إلى الشوارع.. سدّوا الجسور وأقفلوا المرافئ.. عسكروا في الريح والمطر والثلج.. وواجهوا الغازات المسيّلة للدموع ورذاذ الفلفل والقنابل الصاعقة والأصفاد والسجون». وفي هذا الكتاب الذي نفدت نُسَخُه من المكتبات اللبنانية، ويجري طبعه حاليًّا للمرة الثانية، يجيب تشومسكي عن الأسئلة الملحّة من خلال محادثات ومناقشات مع أنصار حركة «احتلوا»: لماذا يحتج الناس؟ كيف يؤثر واحد في المئة من المواطنين في 99 في المئة؟ كيف يمكن فصل المال عن السلطة؟ ما حقيقة الانتخابات الديمقراطية؟ كيف تتحقق المساواة؟ ومن ينقذ أميركا من حيتان الاحتكار؟ مقطع القول، يَعُدّ تشومسكي «احتلوا» حركة عظيمة؛ لكونها امتدت في العمق الأميركي، وحظيت بكثير من التعاطف مع أهدافها وغاياتها. وهي تحتل، في الواقع، مراتب عليا في استطلاعات الرأي؛ لكن عليها –في رأيه– «أن تصبح أكثر فأكثر جزءًا من حياة الناس اليومية، لا لشيء إلّا لأنها تحمل همومهم وطموحاتهم المستقبلية في المزيد من العدالة والحقوق المدنيّة على اختلافها».

ويعتقد أن واحدًا من الإنجازات الحقيقية لحركة «احتلوا»، هي في تنميتها لمظهر مجتمعي غيري، إيثاري بامتياز. فالناس المنخرطون في الحراك، لا يقومون بذلك من أجل أنفسهم، بل من أجل بعضهم، ومن أجل المجتمع الأكبر والأجيال المقبلة. وتحوّل تشومسكي إلى عرّاب رائد في نصح الأجيال «الربيعية» الأميركية الجديدة، يرشدهم، حتى في المسائل الأمنية والإجرائية على الأرض. سأله أحد أفراد الحراك: ماذا يسعني أن أفعل إذا ما تعرّضت لعملية توقيف؟.. أجابه: «اكتبْ رقم هاتف النقابة على معصمك أو على رسغ قدمك، واتصل به إذا ما تعرضت للتوقيف، أو شاهدت عملية توقيف. احمل في جيبك أرباعًا مالية معدنية لإجراء المكالمات، وبطاقة هاتفية للاتصالات البعيدة». وعن سؤال: «ماذا أفعل إذا ما أُوقِفتُ فعلًا؟» أجاب: «أنصحك بأن تعلن بوضوح: سألتزم الصمت.. أريد التحدث مع محامٍ فقط. كرّر الأمر لأي ضابط يستجوبك. لا تصدّق كل ما تقوله الشرطة، فمن المشروع للشرطة أن تكذب عليك لدفعك إلى الكلام». ويسأله سائل: «ماذا لو لم أكن مواطنًا أميركيًّا وأوقفتني الشرطة؟»، فيردّ تشومسكي: «يحمل الأمر هنا مخاطر أكبر. تحدّث مع المحامي قبل النزول إلى الاحتجاج؛ واحمل معك دائمًا اسم أحد محامي الهجرة ورقم هاتفه. واحمل معك أيضًا أي أوراق هجرة قد تملكها، مثل البطاقة الخضراء، أو تأشيرة «آي – 94» أو إجازة العمل». وفيما يرى تشومسكي في حركة «احتلوا وول ستريت» ردًّا كبيرًا على ثلاثين عامًا من إطباق السوبر أغنياء على الفقراء، في حرب طبقية لا مثيل لها في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، يخلص إلى أن هذه الحركة «لن تموت، بل ستظلّ هاجس الجميع في الولايات المتحدة، من سياسيين واقتصاديين ومفكرين وأدباء وفنانين، ولعلّها تشكّل فاصلة زمنية ذات طاقة فلسفية إيحائية برعت في إحلال الرؤية محلّ الأداة التي شكّلتها». كما يرى أنها تشكّل تحوّلًا فكريًّا وسوسيولوجيًّا داخل أميركا والغرب كله، وعلى علماء الاجتماع الثقاة تلقفه، وتحليل نتائجه في العمق.

خطيب «الثورات» مايكل مور

أما الكاتب الأميركي جاك هيلبور ستيم، فيرى أن حركة الاحتجاجات الأميركية الكبرى في وول ستريت وواشنطن ولوس أنجلس وبوسطن، كانت نتيجة تراكميّة لما سبقها من انتفاضات في ضواحي لندن في الثمانينيات من القرن الفائت، التي تخللتها أعمال نهب وحرق وتخريب للممتلكات العامة والخاصة؛ لكن التأثير الكبير لحركة «احتلوا» بانتفاضات تونس ومصر كان أقوى، واكتسب أبعادًا أخلاقية وثقافية مغايرة، بحيث تحوّل المنتفضون الأميركيون إلى ناشطين سلميين، لا يتوخّون إلّا العدالة الاجتماعية، وتصحيح السياسات الضريبية وبأساليب قانونية، جذبت عموم أنظار الجمهور الأميركي. وخلص إلى أن الثورات الحقيقية، حتى لو لم تنجح، هي التي تعترف تلقائيًّا بغيرها، بوصفها حافزًا لها على التكامل. وهذا ما حاولت فعله الانتفاضات الأميركية محاكاة لميادين تونس ومصر. ويخلص هذا المفكّر الأميركي إلى أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة والعالم على توحّش رأس المال، غيّرت من أفكار الجميع، وخصوصًا السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع، إضافة إلى الأدباء والشعراء والفنانين. ومن فرط هذا التغيّر الحاصل، بات لا أحد في أميركا يجرؤ على مناهضة المحتجّين الساخطين، بل تقاطر  الجميع إلى تأييدهم، حتى رجال الدين؛ فهناك، مثلًا، أكثر من 350 رجل دين أميركي أعلنوا تأييدهم «للربيع» الأميركي، واستطرادًا الغربي كله.

الجميع إلى تأييدهم، حتى رجال الدين؛ فهناك، مثلًا، أكثر من 350 رجل دين أميركي أعلنوا تأييدهم «للربيع» الأميركي، واستطرادًا الغربي كله.

يعدّ مايكل مور نجم حركة «احتلوا وول ستريت» وخطيبها الجريء في حديقة «زوكوني» النيويوركية؛ إذ أعلن انضمامه إلى صفوف المحتجّين و«المضي معًا لصناعة التاريخ الجديد». فلقد حان الوقت من وجهة نظر مايكل مور، المخرج السينمائي الكبير، والحائز جائزة الأوسكار، «إلى ضرورة إحداث التغيير، ورفض الاحتكارات الكبرى، ممثلة ببنوك وول ستريت، وبعض الشركات الكبرى، ممن لها التأثير الكبير في توجيه بعض السياسات الكبرى للـ«الإستبلشمنت» الأميركية». ومما قاله مايكل مور في مخيم الاعتصام الشعبي لحركة «احتلوا أوكلاند»: «الشعوب هي التي تنتفض الآن، رافعة لافتات تشكر تونس ومصر. فما يجري في العالم اليوم، ليس ثورات متعدّدة، بل ثورة واحدة ممتدة عبر مختلف القارات. ويجب ألّا نستهين بهذا الذي يجري، فهو أكبر مما نتصوّر، وأوسع مما ندرك. إنه دعوة جادة لنسف ما هو قائم، ورفض كل سياسات العداء بين الشعوب التي تستغلها فئة قليلة، لا ترى إلّا مصالحها فقط». ويردف مشيرًا إلى فضل الانتفاضات العربية بعد: «أرى هنا ضرورة أن ندرك أننا في وسط حراك عالمي لا عربي فقط، وإن كان للعرب فضل البدء به على هذا النحو غير المسبوق في التاريخ الحديث».

أحد المارة من جانب الخيمة الإعلامية في حديقة زوكوني، سأل أحد الناطقين الإعلاميين من حركة «احتلوا وول ستريت»: ما أهدافكم؟ ماذا تريدون؟ فكان الجواب: «نحن ندافع عن أميركا ومستقبل أميركا. أميركا هي لمواطنيها جميعًا». وأجاب ناطق إعلامي آخر عن السؤال عينه: «أجل لن نتوقف عن «احتلال» اقتصادنا. نحن الشعب، والاقتصاد الذي ينظّم حياة هذه البلاد هو اقتصادنا. هو اقتصادي واقتصادك واقتصاد الجميع، بمن فيهم الذين يخرّبونه من جماعة البنوك؛ ونحن نريد أن نردعهم؛ لأنهم يخرِّبون، ليس اقتصاد أميركا فقط، إنما أميركا نفسها. ليس من حق أحد أن يتّهمنا بالسعي لتخريب الأمن والاستقرار في بلادنا. نحن من يدعم، بحراكنا هذا، استقرار أميركا وأمنها ورفاه شعبها».

الملياردير الفيلسوف و«ربيعه» المفتوح

جورج سوروس

بالتأكيد يختلف «ربيع الغرب» عن «ربيع العرب»، الذي تحوّل (أي هذا الأخير) إلى كابوس دموي في نظر كثرة كاثرة من النخب العربية، ومن بعض الأحزاب والتيارات والتكتّلات الشعبية العربية، التي باتت تتمنّى أن تتجاوز عتمته الراهنة إلى غير ما رجعة؛ فيما «الغرب النيوليبرالي»، وبحسب المفكر والناشط الأميركي المعروف كورنل وست (اعتقلته الشرطة الأميركية ثم أطلقت سراحه) سيستفيد من دروس «ربيعه الخصوصي»، وإن ببطء، حتى لا ينغلق زمن بدايات تصدّعه عليه من الداخل، ويخنقه، حتى وهو في عزّ قوته وجبروته. غير أن هذا لا يعني، وفق استنتاج كورنل وست نفسه، أن أميركا ليست مهدّدة من داخلها، أو أن مستقبلها آمن في ظلّ استمرار السيطرة المطلقة لأباطرة التروستات المالية الضخمة ومنظّريهم من الليبراليين الجدد، الذين هم موضع شكوى، حتى من كبار المليارديريين الأميركيين، من طراز رجل الأعمال الكبير جورج سوروس (يحمل شهادة دكتوراه في الفلسفة)، ومغنّي الراب كانييه ويست، الذي تتجاوز ثروته الـ90 مليون دولار، والممثلة سوزان ساراندون، التي تفوق ثروتها المئة مليون دولار، وقد زاروا جميعًا جمهور حركة المعتصمين في نيويورك وواشنطن ولوس أنجلس (كلّ على حدة طبعًا) وأعلنوا تضامنهم معهم، وحذّروا السلطة المركزية الأميركية، على المديين القريب والبعيد، من عدم تلبيتهم لمطالبهم، وقال جورج سوروس بالحرف الواحد: «أنقذوا الحرية في أميركا التي يشوّهها بعض مدّعيها من جماعة الكارتيلات المالية الضخمة، الذين لا ينشغل ذهنهم العام، ويدور، إلّا على هاجس المال والربح كيفما اتفق، حتى لو تهدّم الهيكل عليهم هم قبل غيرهم.. أميركا بحاجة الى رأسمالية متوازنة، منفتحة وعادلة، تعطي الحقوق للآخرين قبل أن تأخذ هي حقها، وتحافظ، بالتالي، على استمرارية هذا الحق».

والطريف أن جورج سوروس، الذي صنّفته مجلة «فوربس» الأميركية في المرتبة الـ27 لأغنى أغنياء العالم عن السنة 2014م، وتقدّر ثروته بـ26 مليار دولار، هو الذي تصدّى ويتصدّى لتوحّش زملائه الأثرياء، ليس في الولايات المتحدة فقط، إنما في العالم أجمع؛ ولقد أعطاهم، ويعطيهم كل يوم الدروس تلو الدروس، خصوصًا لجهة إنفاق المال الوفير على أعمال الخير المختلفة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيص منح للطلاب المعوزين داخل الولايات المتحدة وخارجها. وتقدّر شبكة التلفزة الأميركية pbs مجموع ما أنفقه جورج سوروس على أعمال الخير حتى الآن، بحوالى الـ3 مليارات دولار. من جهة أخرى، كان سوروس، ولا يزال، يستخدم لعبة المال السياسي، وبشكل علني في الولايات المتحدة؛ فلقد أنفق، مثلًا، وبحسب أكثر من وسيلة إعلامية أميركية، ملايين الدولارات للحيلولة دون إعادة انتخاب جورج بوش الابن لولاية رئاسية ثانية في عام 2004م (وقتها أمام المرشح الديمقراطي جون كيري)، وهو اليوم يُعَدّ أحد أبرز الذين وقفوا وراء الاحتجاجات التي عمّت شوارع المدن الأميركية الكبرى عشية فوز دونالد ترمب بكرسي البيت الأبيض. وقد وجّهت لسوروس التهم العلنيّة والمباشرة، بأنه هو وراء هذا الحراك الشعبي الأميركي الساخط.. تخطيطًا وتمويلًا وتحريضًا. أما لماذا؟ فلأنه وجد ويجد في رئاسة ترمب خطرًا على حاضر الولايات المتحدة ومستقبلها، وبخاصة لجهة آخر ما تبقى لها من حيّز ريادي للعالم، الذي لا يزال ماثلًا على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية حتى اليوم.

ولقد انطلق الملياردير الفيلسوف سوروس من أفكار وتحليلات شخصية تلخّص رؤيته للأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية حوله، ودَمَج، هكذا، خلاصاتها في رؤية ذات أبعاد فلسفية، تقرّ بأن المعرفة، واقتصاد المعرفة، هما وحدهما يشكّلان القوة الحقيقية لثبات الأمم، وذلك إذا ما أرادت الأمم القوية أن تستمر وتحيا بثبات مع الزمن. ولا غرو، فسوروس الذي وصف نفسه بـ«الفيلسوف» و«صانع السياسة العالمية»، كان قد ألّف العديد من الكتب، من أبرزها: «كيمياء المالية القديمة»- 1988م، و«خرق النظام السوفييتي»- 1990م، و«المجتمع المفتوح: إصلاح الرأسمالية العالمية»- 2000م، و«تصحيح إساءة استخدام القوة الأميركية»- 2005م، و«عواقب الحرب على الإرهاب»- 2006م … إلخ. وهو من المعجبين جدًّا بالباحث والمفكّر الأميركي بيتر فردناند دراكر، الذي يميل إلى تقطيع الصيرورة التاريخية، حيث يشير في كتابه: «مجتمع ما بعد الرأسمالية» (صدر في عام 1993م) إلى أنه تقريبًا في كل خمسين أو ستين سنة، يحدث في سياق التاريخ الغربي انفصال يصل إلى حدّ تغيير النظرة إلى العالم، وتبديل القيم الأساسية والنظم الاجتماعية والآداب والمؤسّسات فيه، إلّا في الولايات المتحدة التي لا تعرف، حتى الآن بنظره، سوى أن تعيد إنتاج تغوّل رأسماليتها الجشعة على نحو مُنفِّر وطارد للمشروعيات على اختلافها، وأنه آن الأوان لواشنطن أن تحسن قراءة المنعطفات الكبرى في التاريخ وتستفيد من انهيارات الأمم الكبرى التي سبقتها، وإلّا فإن السقوط الكبير ينتظرها وبأسرع مما يُتصوّر.

الثورات العربية والغرب

هكذا سيظلّ عام 2011م بطبيعة الحـال، عامـًا مميّزًا في تاريخ الصراعات الاجتمـاعية: من تونس إلى الولايات المتحدة، مـرورًا بإسـبانيا والبرتغال واليونان، وكذلك آيسـلندا والتشيلي. فهو يسجّل في الواقع العودة الكاسـحة للشقاق والتنـازع الاجتماعي؛ غير أن العصف المنبعث من التعبئات والاسـتنفارات التي سارعت بـ«فسطاطي» بن علي ومبارك، دام واستمر بدلًا من أن يخمد. بعد ذلك بخمس سنوات، عرفت هذه التجارب مصاير مختلفة. فبعد الانتصارات الانتخابية التي حققها حزبا سيريزا في اليونان وبوديموس في إسبانيا، التي نتجت عن التعبئات والاستنفارات التي ظهرت بعد الأزمة المالية الأميركية – 2008م و«الثورات العربية»، فإن عام 2015م، كان عام انتقال هذه الحركات إلى مراكز المسؤولية المؤسّساتية، وقد مهّدت إلى ذلك كله، ورافقته خطابات فكرية وأدبية وفنية لا تحصى، سمّاها الناقد الإيطالي جوليانو دي بينو بـ«الإبداع الفوري الحر والمتحرّر من تقليد كل المرجعيات الأدبية والنقدية التقويمية السائدة».

وعلى الغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة أيضًا.. وأيضًا – كما نستنتج من جورج سوروس- أن يشكر في المحصلة «الثورات العربية» في براءتها الأولى في تونس ومصر؛ لأنها شكّلت جرس إنذار له؛ كي يراجع، وجذريًّا، سياساته الاقتصادية (وبخاصة المحليّة منها) الآيلة إلى ضربه هو من داخل، قبل أي عامل آخر. وما الأزمة المالية التي عصفت بأميركا في عام 2008م إلّا الشاهد الأبلغ على ذلك، ثم جاءت حركات الاحتجاج الصاخبة في عام 2011م لتضع هذا البلد الأول في الغرب والعالم على المحكّ الخطير، ومن ثَمَّ تدفعه للعودة إلى المنطق الديكارتي الذي أسّس لسياسات الغرب العقلانية في حدودها الصارمة والقصوى.

أحمد فرحات - شاعر و مترجم لبناني | مايو 2, 2017 | مقالات

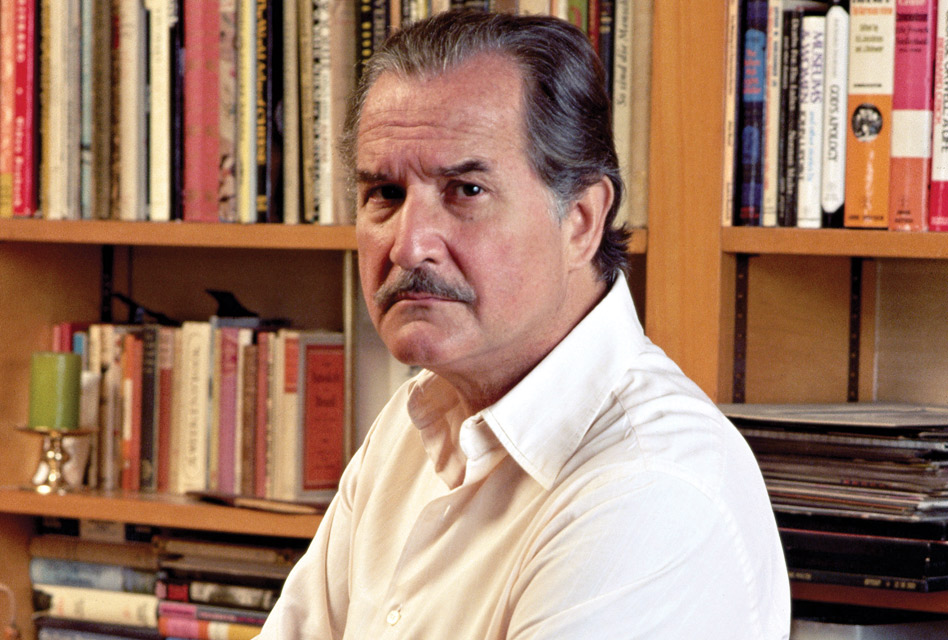

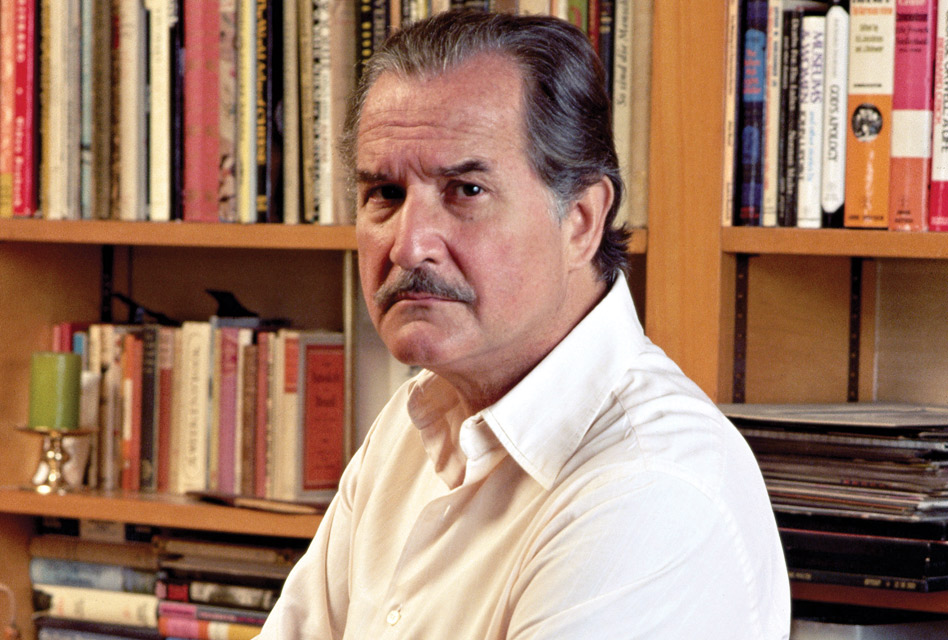

بعد رحيله في 19 فبراير من العام الفائت 2016م عن 84 عامًا؛ قرأنا الكثير عن الروائي الإيطالي إمبرتو إيكو أديبًا وأكاديميًّا وسوسيولوجيًّا وناقدًا وباحثًا في القروسطيّات وعالمًا في اللغويّات والسيميائيّات (دراسة الأدلّة)، ولم نقرأ عنه كناشط سياسي؛ علمًا بأنه كان منخرطًا في عالم السياسة حتى أذنيه، وكان يكتب في أحداثها وتطوّراتها بانتظام، خصوصًا في مجلة «ليسبريسو» الإيطالية، وفي صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية. وبما أن الرجل شكّل ظاهرة ثقافية وإبداعية كبرى، جرّاء انتشار رواياته بالملايين، ليس على مستوى بلده إيطاليا والاتحاد الأوربي فقط، إنما على مستوى العالم بأسره، فإن آراءه السياسية، هي بالتأكيد محل رصد ومتابعة وتقييم؛ ولها -لا شك- تأثيراتها الاعتبارية؛ ناهيك عن أن الرجل معروف أصلًا بيساريته، التي يقال: إنه طعَّمَها بليبراليّة متمادية في العقدين الأخيرين من حياته، ما أغضب الكثير من «رفاق الأمس» داخل البلاد وخارجها. ومن هنا كان لافتًا أن تقول صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية «بأننا سنفتقد نظرته إلى العالم». وقال فيه رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي: «إن الراحل كان نموذجًا استثنائيًّا للمثقفين الأوربيين، حيث جمع بين فهمه الفريد للماضي وقدرة لا تنضب على التنبؤ بالمستقبل» وهو يقصد بالطبع المستقبل الاجتماعي والسياسي والحضاري العام لبلاده؛ لأن إمبرتو إيكو كان ينشق دومًا عن ثقافة اتساع الرؤية، والسياسة كانت جانبًا حيويًّا من جوانب هذه الرؤية.

أما صديقه المفكر الفرنسي جاك لوغوف فقال: «إمبرتو إيكو روائي سياسي حتى العظم، وعلى هذا الأساس يجب أن تُقرأ مختلف رواياته». وهذا الرأي في محلّه على ما نعتقد؛ إذ إن اللجوء إلى مسرح التاريخ واستخدام موضوعات أحداثه، هو سمة كتابة إمبرتو إيكو الروائية في الإجمال، بدءًا من روايته «اسم الوردة» – 1980م، مرورًا بروايات: «بندول فوكو» – 1986م، و«جزيرة اليوم السابق» – 1944م، و«مقبرة براغ» – 2010م، و«الشعلة الغامضة للملكة لوانا» – 2004م وصولًا إلى روايته الأخيرة «العدد صفر» – 2015م، وعبرها جميعًا عرف الروائي الكبير كيف يوظّف أحداث التاريخ برمزية صارخة ودالّة بقوة على خارطة الحاضر بصراعاته السياسية المركزية موضوع التناول أو المعالجة الفنية.

وإمبرتو إيكو كان يحذو بذلك حذو الروائي الأسكتلندي الشهير، السير والتر سكوت، «أبو الرواية التاريخية» المكتملة العناصر والتشويقات في أوربا والعالم (1771 – 1832م)، وذلك مذ سطّر هذا الأخير روايته الأولى «ويفرلي» في عام 1814م، وأتبعها بـ 55 رواية تاريخية، كان ينتقي معظم أبطالها من العصور الوسطى. ومن أشهر كتبه السياسية: «حياة نابليون» في تسعة أجزاء. وقد درج على منوال والتر سكوت كُتَّاب كُثر في أوربا من أمثال فكتور هوغو وألكسندر ديماس في فرنسا، وتولستوي في روسيا، وألكسندرو مانزوني في إيطاليا. ومع إرهاصات نهايات القرن العشرين الأدبية، ظهر إمبرتو إيكو في إيطاليا أيضًا كمفجّر مستأنف لهذا النهج الكتابي الروائي السياسي المشوّق.

السياسة وصناعة الكذب

قضايا سياسية كثيرة تطرّق إليها إمبرتو إيكو في مقالاته التي كان ينشرها دوريًّا في الـ«نيويورك تايمز»، من بينها مقالة أشارت إلى صناعة الكذب في السياسة حملت عنوان: «الحياة السياسية.. حتمية الكذب»، يعود فيها إلى كتاب الروائي والناقد الإنجليزي جوناثان سويفت: «فنون الكذب» الذي ألفه في عام 1712م، مقتطفًا منه عبارات دالّة على زمننا الحاضر سياسيًّا، يقول على لسان سويفت: «إن ثمة نقطة أساسية يفترق فيها الكذّاب السياسي عن سائر الكذّابين، هي في قدرته على اجتراح الكذبة وجعلها تتّسم بذاكرة قصيرة، وذلك كي يتجاوز بسرعة واقع كيف ناقَضَ نفسه أمام نفسه، وأمام أتباعه في آنٍ واحد».

وفي رأي سويفت «أن انتشار الكذب على نحو واسع، لا يستغرق زمنًا طويلًا، حتى لو كان المصدر كذَّابًا سياسيًّا محترفًا ومحنّكًا في الصميم». ويردف الكاتب «عادة ما تصحّ مقولة: إن تصديق كذبة ولو لساعة واحدة فقط، تفي بكامل الغرض المراد منها؛ فالكذب المؤذي الخطير ينتشر بسرعة البرق، في حين أن الحقيقة تظهر بعده عرجاء بَكْماء، وريثما يتحرر المرء من صدمة الكذبة والإفاقة النهائية منها، تكون الأمور قد فات أوانها وأتت أُكُلها».

وفي مقالة أخرى له نشرتها الـ«نيويورك تايمز» أيضًا تحت عنوان: «قصتي مع الألوية الحمر»، وبعد مناقشته وتصحيحه لما نقل عنه في صحيفة «إلباييس» الإسبانية بأنه قال: «إن «الألوية الحمر» كانت محقّة في اعتقادها بضرورة محاربة الشركات متعدّدة الجنسيّات، لكنها كانت مخطئة في إيمانها بالإرهاب كأسلوب. ويستنتج بالتالي كاتب «إلباييس» أني أوافق، بهذه الطريقة، على أن تلك المنظمة الإرهابية، هي مجرد عبارة عن «رفاق ضلّوا الطريق»، وأني أدعم مقولة: «إن الأفكار كانت مقبولة، وأما الطرق فلم تكن». وقد اختتمت الجريدة الإسبانية المقال المنشور كما يلي: «إن كانت هذه المساهمة التي تقدّمها الذهنيّة الثقافية الإيطالية بعد ثلاثين عامًا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق ألدو مورو، فهذا فلم سبق وشاهدناه يا للأسف..» يقول إمبرتو إيكو مصحّحًا ومعلّقًا: «أما ما يمكننا أن نصفه بالهذيان في طريقة تفكير منظمة «الألوية الحمر» والمجموعات الإرهابية الأخرى، فهو الاستنتاجات التي توصلت إليها. فقد ظنّت المنظمة أولًا، أنها إن أرادت القضاء على الشركات متعدّدة الجنسيات، فعليها أن تحثّ على اندلاع «ثورة» من خلال اقتراف موجة واسعة من أعمال العنف في إيطاليا. ثم اعتقدت أنها بقتلها «ألدو مورو» والعديد من الأشخاص الصالحين، تمارس بذلك ضغطًا على الشركات متعدّدة الجنسيات. وأخيرًا رأت أن تلك الأعمال، ستدفع بأفراد الطبقة العاملة إلى التمرّد. وقد كانت هذه الأفكار كلها جنونية حقًّا؛ لأسباب ثلاثة: ما كانت ثورة في بلد واحد لتزعج الشركات متعددة الجنسيات حتى لو قليلًا، وفي أي حال كان الضغط الدولي ليعيد وضع الأمور في نصابها على الفور. ثانيًا- لم تكن لسياسي إيطالي واحد أي أهمية تذكر في لعبة المصالح الدولية. ثالثًا- كان الأجدر بمنظمة «الألوية الحمر» أن تدرك أنه مهما قتلت من أشخاص، فإن الطبقة العاملة لن تثور».

رفيق أخطأ التفكير

ويستطرد إمبرتو إيكو معلقًا: «إن من يستقي الاستنتاجات الخاطئة من مقدمة منطقية مقبولة إلى حد ما، ليس مجرد «رفيق أخطأ التفكير»؛ وإذا قال أحد رفاقي في الفصل الدراسي: إن الشمس تدور حول الأرض، أو إن اثنين زائد واحد يساويان خمسة، فلن أعده رفيقًا أخطأ التفكير، بل سأعُدّه غبيًّا». وبخصوص مصطلح «المؤامرة» الذي كان على ما يبدو سائدًا في الأدبيّات السياسيّة القديمة، مثلما هو سائد في الأدبيّات السياسيّة الحديثة، فلقد تناوله إمبرتو إيكو في مقالة ساخرة نشرتها الـ«نيويورك تايمز» في عام 2008م. ورد فيها أنه، وبعد تصفّحه موقعًا للإنترنت باللغة الفرنسية، واسمه «عالم اليسوعيين المريض» لـ«جويل لابرويير»؛ وكما يوحي به العنوان، يقدم هذا الموقع مراجعة واسعة للأحداث كافة، التي انطلقت من مؤامرة عالمية رسمها أعضاء جماعة اليسوعيين الدينية. فلطالما «جهد اليسوعيون نحو تأسيس حكومة عالمية عبر التحكّم بالبابا وبعدد من الأمراء الأوربيين. ومن خلال جماعة المتنوّرين من إقليم بافاريا الألماني، حاولت «جماعة يسوع» الدينية إسقاط الأمراء الذين حظروا وجودها. ليس هذا كل شيء، يتابع إيكو: «فأعضاء جماعة اليسوعيين الدينية هي من أغرق سفينة «تيتانيك»؛ لأنه بداعي هذه الحادثة تمكنوا من تأسيس مصرف الاحتياط الفدرالي الأميركي وبوساطة من فرسان مالطا». ويشدد محرِّرو موقع «العالم المريض» على أن غرق سفينة «تيتانيك» لم يؤدّ بالمصادفة إلى وفاة اليهود الثلاثة الأغنى في العالم: جون جاكوب آستور الرابع، وبنجامين غوغنهايم، وإيزيدور شتراوس، الذين عارضوا في ذلك الوقت تأسيس المصرف. وبالعمل من خلال الاحتياطي المركزي، تمكّن اليسوعيون من تمويل الحربين العالميتين اللتين صبّتا في مصلحة الفاتيكان دونما شك.

ويستطرد إمبرتو إيكو معلقًا: «إن من يستقي الاستنتاجات الخاطئة من مقدمة منطقية مقبولة إلى حد ما، ليس مجرد «رفيق أخطأ التفكير»؛ وإذا قال أحد رفاقي في الفصل الدراسي: إن الشمس تدور حول الأرض، أو إن اثنين زائد واحد يساويان خمسة، فلن أعده رفيقًا أخطأ التفكير، بل سأعُدّه غبيًّا». وبخصوص مصطلح «المؤامرة» الذي كان على ما يبدو سائدًا في الأدبيّات السياسيّة القديمة، مثلما هو سائد في الأدبيّات السياسيّة الحديثة، فلقد تناوله إمبرتو إيكو في مقالة ساخرة نشرتها الـ«نيويورك تايمز» في عام 2008م. ورد فيها أنه، وبعد تصفّحه موقعًا للإنترنت باللغة الفرنسية، واسمه «عالم اليسوعيين المريض» لـ«جويل لابرويير»؛ وكما يوحي به العنوان، يقدم هذا الموقع مراجعة واسعة للأحداث كافة، التي انطلقت من مؤامرة عالمية رسمها أعضاء جماعة اليسوعيين الدينية. فلطالما «جهد اليسوعيون نحو تأسيس حكومة عالمية عبر التحكّم بالبابا وبعدد من الأمراء الأوربيين. ومن خلال جماعة المتنوّرين من إقليم بافاريا الألماني، حاولت «جماعة يسوع» الدينية إسقاط الأمراء الذين حظروا وجودها. ليس هذا كل شيء، يتابع إيكو: «فأعضاء جماعة اليسوعيين الدينية هي من أغرق سفينة «تيتانيك»؛ لأنه بداعي هذه الحادثة تمكنوا من تأسيس مصرف الاحتياط الفدرالي الأميركي وبوساطة من فرسان مالطا». ويشدد محرِّرو موقع «العالم المريض» على أن غرق سفينة «تيتانيك» لم يؤدّ بالمصادفة إلى وفاة اليهود الثلاثة الأغنى في العالم: جون جاكوب آستور الرابع، وبنجامين غوغنهايم، وإيزيدور شتراوس، الذين عارضوا في ذلك الوقت تأسيس المصرف. وبالعمل من خلال الاحتياطي المركزي، تمكّن اليسوعيون من تمويل الحربين العالميتين اللتين صبّتا في مصلحة الفاتيكان دونما شك.

أما فيما يخص اغتيال الرئيس جون كينيدي، فيجدر التذكير –وكله بحسب إمبرتو إيكو عن الموقع الفرنسي– بأن تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، كان مخطّطًا يسوعيًّا أيضًا، مستوحى من التمارين الروحية للقديس إغناطيوس، وأن اليسوعيين تحكّموا بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من خلال جهاز الـ«كي. جي. بي» السوفييتي، ومن ثمَّ اغتيل كينيدي على يد الأشخاص أنفسهم الذين أغرقوا سفينة «تيتانيك» الضخمة. وبالطبع -بحسب إيكو- فإن التآمر اليسوعي، هو من يقف خلف الجماعات النازية الجديدة والمناهضة للسامية كلها، واليسوعيون يسيطرون على نيكسون وكلينتون؛ كما قاموا بمجزرة مدينة أوكلاهوما. وهم من أوحى إلى الكاردينال سبيلمان، الذي حرّض على الحرب في فيتنام، التي جلبت بدورها 220 مليون دولار إلى صناديق الاحتياطي الفدرالي الخاضع أيضًا لسيطرة اليسوعيين من خلال فرسان مالطا. ويختم إمبرتو إيكو ساخرًا جدًّا من مصطلح «المؤامرة» أو «نظرية المؤامرة» عندما يقول: إنه «ما من داعٍ للتساؤل عن سبب إقبال الناس الكبير على كتب الروائي دان براون، فلعل لليسوعيين علاقة بذلك أيضًا!».

تبرير اغتصاب فلسطين

أما بخصوص إسرائيل، فإن إمبرتو إيكو، وإن كان ينتقد بعض سياساتها، خصوصًا لجهة قوله، وأكثر من مرة: إن مصطلح «معاداة السامية» مملوء بالتناقضات، إلا أنه في حقيقة الأمر، كان حتى آخر يوم من حياته، من أشد المدافعين الأذكياء عن إسرائيل. وقد استفزّ الكثير من قرائه العرب، وبخاصة الفلسطينيين منهم، عندما أصرّ على المشاركة في «معرض القدس للكتاب» في عام 2011م، ملبِّيًا دعوة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، وذلك بعدما ضرب عرض الحائط بكل مناشدات قوى المقاطعة الثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، التي طلبت منه عدم تلبية هذه الدعوة.

أما بخصوص إسرائيل، فإن إمبرتو إيكو، وإن كان ينتقد بعض سياساتها، خصوصًا لجهة قوله، وأكثر من مرة: إن مصطلح «معاداة السامية» مملوء بالتناقضات، إلا أنه في حقيقة الأمر، كان حتى آخر يوم من حياته، من أشد المدافعين الأذكياء عن إسرائيل. وقد استفزّ الكثير من قرائه العرب، وبخاصة الفلسطينيين منهم، عندما أصرّ على المشاركة في «معرض القدس للكتاب» في عام 2011م، ملبِّيًا دعوة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، وذلك بعدما ضرب عرض الحائط بكل مناشدات قوى المقاطعة الثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، التي طلبت منه عدم تلبية هذه الدعوة.

من جانب آخر، وبدهاء مركَّب، برَّر إمبرتو إيكو للإسرائيليين اغتصابهم أرض الشعب العربي الفلسطيني عندما قال في مقالة له في النيويورك تايمز: «والبارز لدى الإسرائيليين، هو أنهم استخدموا الوسائل الأكثر تقدّمًا بهدف حرث الأرض وإنشاء المزارع النموذجية. ولذلك في حال حاربوا، ففي سبيل السيطرة على الأرض التي استوطنوا فيها. فهذا هو العامل الذي يحمله العرب «المعادون للساميّة» مأخذًا عليهم، علمًا بأن هدفهم الأساسي (أي العرب) يكمن في تدمير دولة إسرائيل». ويردف إيكو في المقالة عينها: «لا يحبّذ معادو الساميّة فكرة أن يعيش اليهودي إلا في إسرائيل. وفي حال اختار اليهودي أن يعيش في إسرائيل، يرفض معادو السامية ذلك؛ وأنا على علم بأن المكان الذي يعرف اليوم بإسرائيل، كان في الماضي أرضًا فلسطينية؛ فلم تُنتَزع هذه الأراضي باستخدام العنف وعن طريق القضاء على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، كما كانت الحال في شمال أميركا، أو من خلال تدمير الدول التي يحكمها الملوك، كما كانت الحال في جنوب أميركا، بل أساسًا عن طريق الهجرة والاستيطان البطيئين اللذين لم يَجْرِ معارضتهما في البداية». أيُّ دفاعٍ ماكر ومتسلل هذا الذي يبتدعه هنا إمبرتو إيكو دفاعًا عن مغتصبي الأرض الفلسطينية، الذين تدفقوا بإرادة استعمارية استيطانية مكشوفة، ووفق برنامج رعائي استعماري ممسوك ومدار، حضنته في البداية بريطانيا وفرنسا، وفيما بعد، الولايات المتحدة والغرب كله؟ على من يمرر إذًا إمبرتو إيكو رسائل تبرير أن الإسرائيليين هم مجرد مهاجرين عاديين لم يرتكبوا مجازر بحق أهل الأرض، ولم يستأصلوا شأفة الفلسطينيين، وأنهم مجرد شعب يريد العيش بسلام ووئام مع محيطه، ومن ثم فإن الإسرائيلي لم يفعل ما فعله غزاة شمالي أميركا الأوائل بحق من سُمّوا خطأً بـ«الهنود الحمر»؟

إيكو وعصام محفوظ.. لقاء في «الدوماغو»

عصام محفوظ

روى لي الناقد اللبناني الراحل عصام محفوظ أنه التقى في باريس الروائي إمبرتو إيكو في مقهى «الدوماغو» في أوائل التسعينيات من القرن الفائت، وتحادثا في أمور ثقافيّة وسياسيّة شتى، لفته خلالها، وأكثر من مرة، سؤال شخصي كان يلحّ عليه إيكو له ومضمونه: أعرف أنك لبناني، لكن من أي منطقة من لبنان أنت؟.. علّقت مبتسمًا بعض الشيء (يقول عصام محفوظ): ما وراء هذا السؤال يا سيد إمبرتو، هب أنني أجبتك، فبماذا سيفيدك جواب عن هذا السؤال؟ قال إمبرتو: أخبرني بعض المعارف اللبنانيين المشتركين أنك من مدينة صغيرة مجاورة للحدود الإسرائيلية– اللبنانية، فهل هذا صحيح؟ «هذا صحيح نعم» أجاب عصام محفوظ «واسم مدينتي الصغيرة هو مرجعيون». هنا تحفّز إمبرتو إيكو وسألني: ما رأيك بعملية السلام الإسرائيلي– الفلسطيني إذًا؟ هل هي ممكنة؟ ما حظّها من النجاح؟ وأنا كإيطالي متوسطي تهمّني الإجابة هنا، وخصوصًا من طرف العرب الذين بلدانهم مجاورة لإسرائيل، وأكثر بكثير من غيرهم. إن لهذه الإجابة مذاقها الخاص عندي بالتأكيد…». وعلى الفور أجابه الناقد والمسرحي عصام محفوظ: «لا أعتقد أن سلامًا حقيقيًّا سيقوم بين اللبنانيين والإسرائيليين -وبالتأكيد مع العرب الآخرين- أتعرف لماذا يا سيد إيكو؟ ببساطة لأن الإسرائيليين أنفسهم لا يريدون السلام الحقيقي والمعافى، أولًا مع الفلسطينيين ومن ثمّ مع سائر العرب، ففي السلام تضؤل دولتهم وتضمحل».

ولكن السلام الإسرائيلي– المصري حقيقي ومعافى، ومعاهدته تؤكدّها الأيام والسنون، وكذلك معاهدة السلام الإسرائيلية– الأردنية، فإنها أيضًا ثابتة ومستمرة. علّق إمبرتو إيكو على كلام عصام محفوظ.. وأردف قائلًا: «بالتأكيد سيُصار ذات يوم إلى قيام معاهدة سلام بين إسرائيل ولبنان، وسيكون لها حظّ النجاح أيضًا، على غرار معاهدتَيْ مصر والأردن مع إسرائيل». وهنا قاطعه عصام محفوظ قائلًا: من حيث الشكل ربما كان الأمر صحيحًا، لكن من حيث المضمون وقوة سلطة التاريخ وأنساق مفاهيم الشعوب وعمقها الواعي واللاواعي فلا أعتقد، بل أجزم، بأن الأمر يعاكس وجهة نظرك يا سيد إيكو. فأولًا- لا سلام حقيقيًّا بين إسرائيل والشعوب العربية في مصر والأردن ولبنان (في حال قامت أصلًا معاهدة بين هذا البلد الأخير وإسرائيل). ثانيًا- إن مفهوم سلام إسرائيل مع العرب، هو مفهوم إخضاعي لهم، وسيطرة مطلقة عليهم، حاضرًا ومستقبلًا، فكل بلد عربي بالنسبة إلى إسرائيل، هو أمة قائمة بذاتها، ويجري التعامل مع كل «أمة من الأمم العربية» على هذا الأساس.. فأي سلام تصدّقه سيقوم بين العرب وإسرائيل أيها الصديق إيكو؟!. أكثر من ذلك يا سيدي: إن الإسرائيليين يدركون في أعماقهم بأن لا سلام عاش وسيعيش بينهم وبين سائر جيرانهم العرب، بالمعنى الشعبي هنا طبعًا؛ لذلك فإن معدة الشعوب العربية لم تهضم إسرائيل في رأيي، ولن تهضمها يومًا. ولذلك فإن الدولة العبرية ستظل باستمرار دولة عسكرية وأمنية مستنفرة، وتخوض حروبًا مباشرة وبالواسطة مع العرب.. فهي بالحروب تحيا وتستمر، وبالسلام الحقيقي تنحلّ وتبور».

لم يعلّق الرجل على كلامي، يقول لي عصام محفوظ ويضيف: وأنا انتقلت بالحديث معه إلى موضوع آخر.

أحمد فرحات - شاعر و مترجم لبناني | نوفمبر 6, 2016 | ثقافات

في عام 1966م، وهو العام الذي انتقل فيه الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشال فوكو إلى تونس ليدرّس الفلسفة في جامعتها، كانت وفاة أندريه بريتون، الشاعر الفرنسي الكبير، ومؤسّس الحركة السوريالية ورمزها الإبداعي المتقدّم، إن على مستوى إصدار البيانات الشعرية الخاصة بها، أو على مستوى التنظير المفتوح لأطروحاتها النقدية و«الفلسفية» المفارقة، التي استمرت إلى حين غاب الشاعر عن وجه هذه الدنيا.

وقبل أن يستقل الطائرة إلى تونس بأيام، كان مندوب مجلة Art Etloisirs الفرنسية، كلود بونّفوا قد أجرى هذا اللقاء مع الفيلسوف ميشال فوكو (العدد 54، تاريخ 5 أكتوبر 1966م) بمناسبة رحيل الشاعر السوريالي أندريه بريتون، الذي شهد جنازته في باريس في 28 سبتمبر 1966م حشدٌ قلّ نظيره من الشعراء والنقاد والفنانين والمفكرين الفرنسيين، من مختلف التجمّعات السياسية والأيديولوجية، إضافة إلى التيارات النقدية والمذاهب الشعرية والأدبية والفنية.

لم تذكر مصادر المعلومات الأدبية والثقافية الفرنسية أي صلة مباشرة لميشال فوكو بالسورياليين، أو بمن تبقّى من رموز حركتهم وأفرادها، داخل فرنسا وأوربا والولايات المتحدة، اللهم إلا معلومات عامة، شتيتة ومبعثرة، ذكر بعضها الشاعر والكاتب الكرواتي رادوفان إيفيسك، الذي ظلّ صديقًا وفيًّا لبريتون حتى آخر يوم من حياته (أي حياة بريتون)، ويقال: إنه هو من رافق جثمان مؤسّس السوريالية إلى مثواه الباريسي الأخير، ووضع، حتى بيديه، مع آخرين، النعش في التراب قائلًا: «نم هانئًا في قصيدتك الجديدة يا صديقي أندريه.. وغادرها وقتما تشاء، فقد أكملتَ ما عليك لنفسك أولًا، وللإنسان في كل مكان على هذه الأرض الهالكة، ثانيًا».

ويقول إيفيسك: «من المؤكد أن ميشال فوكو كان يعرف، في الصميم، ماهيّة السوريالية ودواعي ظهورها وثورتها الأدبية والنقدية والاجتماعية والسياسية؛ فهي قامت أصلًا كردّ فعل، من الجوارح والأعماق، على الحروب التي اجتاحت أوربا ومسخت إنسانها، وشيّأته حتى آخر حدود التشيّؤ، ولا يمكن الردّ عليها، إلّا بما قامت به السوريالية نفسها، أي إطلاق مواقف احتجاجية مضادّة حاسمة.. ودائمًا من مواقع حرّة، طبيعية، عفوية، آلية ومنفلتة من أي رقابة كابحة مسبّقة».

وفي رأي إيفيسك أن شيئًا مشتركًا كان يجمع ميشال فوكو بأندريه بريتون، وهو الاهتمام بالطب النفساني، وزيارة المصحّات ونزلائها من كل الفئات والطبقات، والاهتمام بهذا النوع من الناس (المجانين باللغة السائدة في كل مكان)، الذين ربما كانوا يعرفون «الحقيقة» التي تشكّل ضالّة الجميع، بل يمتلكونها أيضًا، ويحتجّون عبرها على كل ظلم لاحق بالإنسان، وعلى نحوٍ أكثر بكثير من مدّعي التنوير والعدالة أنفسهم؛ فالتنويريون يمارسون عقلانيتهم بشكل دوغمائي وظلامي أحيانًا، ويمشون، حتى في ركاب الأنظمة الدكتاتورية، بإرادتهم غالبًا، وخصوصًا حينما تفترض مصالحهم ذلك، سواء أفصحوا عن أمر هذه المصالح أم لم يفصحوا.

وما يجمع بينهما بعد، قولهما بعالمية كل من الفيلسوف والشاعر؛ إذ إن الأخيرين يتحدثان بقضايا الإنسان بشكل عام: كالحرية والحقيقة والسلطة والعلم والمستقبل، والتفاعلات الحاصلة بين الفرد والجماعات، التي ينتمي إليها وتلك التي لا ينتمي إليها. كما يستشعر كل من الفيلسوف والشاعر أن عليهما أن يكونا قادرين على أن يتخذا لنفسيهما، بين تارة وأخرى، جملة مواقف ذات معنى للآخرين.. كل الآخرين.

فيما يأتي نص الحوار:

ميشال فوكو

مـاذا يمثل أندريه بريتون والسـوريالية في عام 1966م لفيلسوف يتساءل حول اللغة والمعرفة؟

– الانطباع الذي أملكه هـو أن ثمة عائلتين اثنتين كبيرتين من المؤسّسين. فهناك البنـَّاؤون الذين يضعون الحجر الأول. وهناك الذين يحفرون ويفرغون الحفرة. ولعلنا نحن في حـيِّزنا المتغـيِّر أقرب إلى الذين يحفرون: أقرب من «نيتشه» منّا إلى «هوسيرل»، من «بول كلي» منّا إلى «بابلو بيكاسو». وبريتون ينتمي إلى هذه العائلة. ويقينًا أن المؤسسة السـوريالية قـد قنـّعَت وموّهت هذه المبادرات الكبرى الخرساء التي كانت تفتح الفضاء أمامهم. ومن يدري، فلربمـا كانت اللعبة هي هذه وحسب، أي خداع السورياليين: الافتتاح بطقوس تبدو كأنها تقصي وتسـتثني وتسـتَبعِد، وتنمّي الصحراء بوضع حدود قاهرة. ونحن على أي حـال، لا نزال حاليًّا في الفجوة التي خلَّـفها بريتون خلفه.

أفتكون هذه الفجوة قـديمة؟

– طويلًا مـا رأيت صورة بريتون كصورة رجلٍ ميت؛ ليس لأنـه توقّف عن أن يكون حيًّا بالنسبة إلينا، أو لأنـه لم يعـد يعنينا، بل لأن وجوده الرائع الباهر خلق حوله، وانطلاقًا منه (حول هذا الوجود وانطلاقًا منه) فراغـًا شـاسعًا، ما زلنـا ضائعين فيه. لديّ انطباع بأننـا عشنا ومشينا وركضنا ورقصنا وأرسلنا إشارات وأومأنا بإيماءات، وقمنا بمبادرات، ومـا أتانـا ردّ ولا جواب، من الحـيِّز المقدس الذي يحيط بمثوى بريتون، الممدّد جامدًا بلا حراك، مكسيًّا بالتـبر؛ وهـذا ليس لأقول: إنـه بعيـدٌ عنا، وإنمـا بأننـا كنّا قريبين منه تحت جبروت صولجانه الأسـود. موت أندريه بريتون اليوم، هـو بمنزلة مضاعفة ولادتنا. بريـتون كان، ولا يزال شأنًا آخر. إنـه ميت جبّار وقريب، كما كان «آغـاممنون» لكل إغريقي قديم. هـذه هي ظلال أندريه بريتون وخياله والكيفية التي يتراءى بها لي.

هـذا الحضور شبه المقدس، هذه الفجوة التي خلّفتها السـوريالية، لا تنتمي إلى سحر المتخيّل، لكنها تفترض تقدمة أساسية ومساهمة جوهرية في الفكر المعاصر.. بمـاذا يدين هذا الفكر لأندريه بريتون؟

– مـا يبدو لي مهـمًّا، هـو أن بريتون تمكّن من القيام بتبليغ هذين الوجهين اللذين طالمـا كانـا غريبين: الكتابة والمعرفة؛ كان يسع الأدب الفرنسي أن يكون نسيجًا منسوجًا من الملحوظات والتحليلات والأفكار، (من بداياته) وصولًا إلى بريتون، إلّا أنـه لم يكن -إلّا لدى ديديرو- أدب معرفة. وهـذا في اعتقادي هـو الفارق الكبير بين الثقافتين الألمانية والفرنسية. كان بريتون في تلقّيه المعرفة في مختلف امتداداتها (علم النفس التحليلي، علم السلالات، تاريخ الفن…) بمنزلة غوته فرنسي. هناك صورة لا بـدّ أن يكون مصيرها المحو والزوال، هي التي تجعل من بريتون شاعر اللامعقول. وهذه صورة لا بـدّ أن تواكبها وتتطابق معها، لا أن تعارضها أو تضادّها، صورة بريتون شاعر المعرفة.

لكن هذا التسريح للأدب من الخدمة، بما هـو جهلٌ مستملح الذائقة (على طريقة أندريه جـيد) يجـد لنفسه تأكيدًا فريـدًا لدى بريتون. الأدب لدى الألمـان (غوته، توماس مان، هيرمان بروخ) يكون معرفة عندما يكون مشروع استبطان ومشروع ذاكرة، فتكون المسـألة مسـألة تجميع هادئ يستغرق المعرفة ويستوعبها، ومسـألة تملّك العالم وجعله على قياس الإنسان. والكتابة التي أصبحت لبريتون، معرفة (والمعرفة التي أصبحت كتابة) هي على العكس من ذلك، عنينا أنها لـه وسيلة لدفع الإنسان خارج حدوده، والوصول به إلى مـا لا يمكن عبوره، ووضعه على مقربـةٍ من أبعـد الأشياء عنه. من هنـا اهتمامه باللاوعي وبالجنون وبالحلم.

شــأن الرومنـطيقيين الألمــان؟

– بلى، لكن حلم الرومنـطيقيين الألمــان، هـو الليل الذي يُضيئه نور البارحة، على حين أن الحلم لبريتون، هو نواة الليل التي لا تنكسر والموضوعة في رابعة النهـار. لديّ انطباع بأن هـذا الإلغـاء للقسمة بين المعرفة والكتابة، كان أمـرًا مهـمًّا جدًّا للتعبير المعاصر. فنحن تحـديدًا في زمن التداخل والتشابك العميق بين الكتابة والمعرفة، كما تشهد على ذلك كتابات ليريس وكلوسـوفسكي وبـوتـور وفاي.. وغيرهم.

سلطان تغيير العالم

أندريه بريتون

أليس هناك لبريتون سلطان كتابة؟

ـــ أعتقـد أن الكتابة هي في حدّ ذاتها لبريتون، سلطان تغيير العالم. كانت اللغة وكانت الكتابة، حتى نهاية القرن التاسع عشر، أداتين شـفّافتين ينعكس فيهما العالم ويتفكّك ويتركّب. وعلى أي حال، فإن الكتـابة والخطاب، كانا يشكّلان جـزءًا من العالم. لكن ربمـا كان ثمـة كتابة، هي من الجذرية ومن التسيّد، بحيث تتمكّن من مواجهة العالم، وموازنته ومراجحته، والتعويض عنه، حتى تـدميره بالمطلق، والتوهج والتلألؤ خارجه. والواقع أن هذه التجربة تبـدأ بالتجلّي في (كتاب نيتشه) هـو ذا الانسان eccehomo ولدى الشاعر ستيفان مالارميه. تجربة الكتاب كنقضٍ للعالم وكمضادّ له، نجدها لدى بريتون، وهي تجـربة أسهمت في تحريك وضعية الكتابة ومنزلتها، وذلك على نحوين: أولًا، لأن بريتون كان يُعيد تخليق الكتابة، وهـو ينزع عنها طابعها الأخلاقي بالكامل. فمناقبية الكتابة لم تعـد تأتي مما لديك لتقوله، أو من الأفكار التي تعبّر عنها، إنمـا من فعل الكتابة نفسه. فحرية الكاتب كلها، هي في هذا الفعل الخام العاري، وهـي تجد نفسها ملتزمة في الحين ذاته الذي يولد فيه عالم الكلمات المضاد.

إضافة إلى ذلك، فإنـه في الوقت عينه الذي تتخلّق فيه الكتابة، فإنهـا تبدأ في الوجود وجودًا صلبًا في مثل صلابة الصخر. وهي تفرض نفسها خارج كل ما يمكن أن يقال عبرها. من هنـا، ولا ريب، معاودة بريتون اكتشاف سلالة بأكملها من الخيال كان الأدب الفرنسي قد طردها وأقصاها؛ فالخيال ليس ما يولد في القلب الإنساني المظلم، بقدر ما ينبثق في أثناء الخطاب المنيرة. وبريتون السـابح الذي يسـبح بين كلمتين، كان يطوف في فضاء متخيّل لم يكتشفه أحـدٌ من قبله.

لكن كيف تفسـرون انـشـغال بريتون في بعض المراحل بالالتزام السـياسي؟

ـــ كان يدهشني دومًا أن أعمال بريتون لم تكن تتناول التاريخ، إنمـا الثورة.. لم تتناول السياسة، إنمـا الاستطاعة المطلقة على تغيير الحياة. مـرد التباين والتغاير العميق بين الماركسيين والوجوديين من النمط السارتري من جهة، وبين بريتون من جهة ثانية، يكمن، ولا ريب، في أن الكتابة لماركس أو إلى سـارتر، تشكّل جزءًا من العالم، على حين أن كِتابًا أو جملة أو كلمة، هي بذواتها تستطيع أن تشكّل لبريتون، مادة العالم المقابلة، وأن تعوّض على الكون كله.

اكتشاف حيز التجربة

أعضاء الجماعة السوريالية وبينهم بريتون

لكن أوَلَم يكن بريتون يُولي الحياة القدر ذاته من الأهمية التي يُوليها للكتابة؟ أليس ثمة في نادجـا (1928م) وفي «الحب الجنوني» (1937م) أو «الأواني المستطرقة» (1923م) ضرب من التناضح أو التنافذ الدائم، والتأثير المتبادل المتواصل بين الكتابة وبين الحياة، وبين الحياة والكتابة؟

– على حين أن اكتشافات بريتون الأخرى كان قـد جرى الإعلان عنهـا، إعلانًا على الأقل لدى غوته ونيتشه ولدى مالارميه، أو لدى آخـرين، إلّا أنّ مـا ندين لـبريتون بالذات، هـو اكتشـافه حـيِّزًا أو فضاء، هو بحـيّز الفلسفة ولا هو بفضاء الأدب، أو بمجال الفن، لكنـه حـيِّز التجـربة. فنحن اليوم في عصر تتـنامى فيه التجربة ـــ والفكـر الذي بعضٌ منها ـــ وتتزايـد بثراء مذهل. إن في الوحدة أو في التبعثر الذي يمحو حدود الإيالات والولايات التي كانت قائمة قبل ذلك.

كل الشبكة التي تطوف في أعمال بريتون وباتاي وبلانشـو وليريس، وتجول فيها؛ كما تتجوّل وتطوف في مجالات علم السلالات وتاريخ الفن وتاريخ الأديان والألسنية وعلم النفس التحليلي، وتمحـو بكل تأكيد، العناوين أو الموضوعات التي تصنّفت ثقافتنا فيها، وتظهر أمام ناظرينا قرابات وجِوارات وعلاقات غير متوقعة. ومن المحتمل تمامـًا أن يكون مردّ هذه البهجة الجديدة، وهذه الوحدة الطارفة في ثقافتنا، هو شخص أندريه بريتون وأعماله. فقـد كان الراعي والمبعثر لإرغاء وإزباد التجربة الحديثة كلها.