التصوف بديلًا للمذاهب الإسلامية

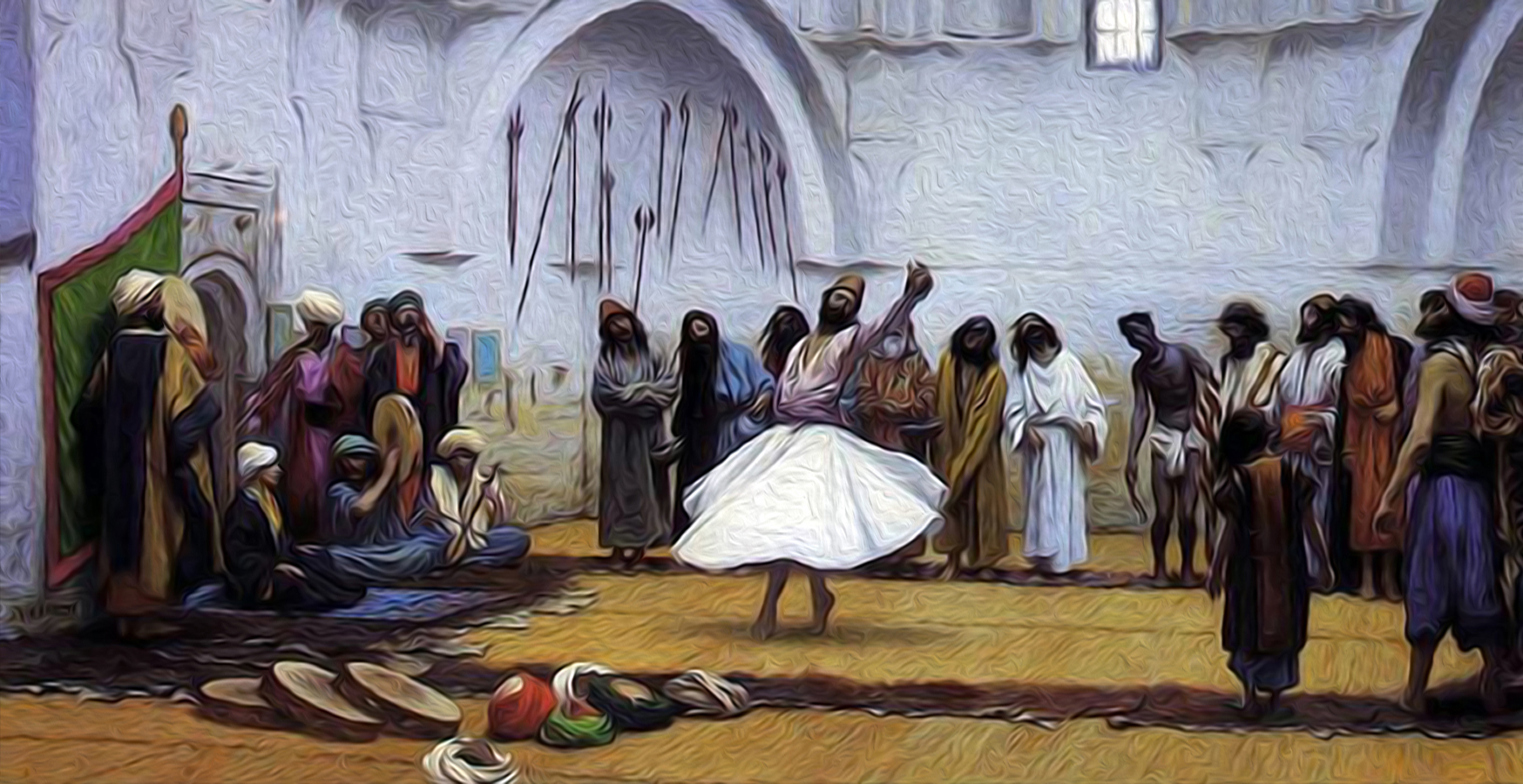

أصبح التصوف من الخيارات المطروحة بقوة اليوم، كبديل للخطابات الإسلامية التي أضحت هشاشتها وأضرارها محلّ اتفاق من غالبية المعنيين بالشؤون الدينية، لكون التصوف من جملة العلوم الإسلامية التي تأسست متمثّلة بقيم القرآن وتعاليم السنة النبوية، وإن استفاد كغيره من العلوم الإسلامية، من مواريث الحضارات السابقة والبيئات التي انفتح عليها، لكن التصوف كما هو الحال يواجه بمجموعة من الإحراجات، من قبيل كونه (انكفاء على الذات وهروبًا من الواقع) فالصوفي غير معنيٍّ بفكرة إصلاح المجتمع إذ يضع ذلك في مرتبة ثانوية، ويركّز على ترقّيه الشخصيّ نحو الله، ويحاول بفنائه في الله أن يغدو وحده الإنسان الكامل، ولكنه إنسان حزين ومنعزلٌ ومنفصلٌ عن البيئة الاجتماعية. إلا أن مثل هذه الإشكالات تتناسى أن نظرية الفناء الصوفي هي ردّ فعل بالأساس من داخل الإسلام نفسه ضد الموقف الكلامي الذي أحال الألوهية إلى صورة جامدة مجرّدة من كلّ حيوية، ولا يترقّى الصوفي ويصل إلى هذه المرحلة إلا عبر إزالته كلَّ ما يتعلّق بأفعال العبد المرذولة وأخلاقه المذمومة، من خلال ممارساته مع نفسه ومع الآخرين.

هل الصوفية فرقة من فرق المسلمين؟ أم أنها قلبُ الإسلام؟

في عام 1938م نشر علي سامي النشار كتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرّازي، وقدّمه بإعادة نشره لمحاضرة الصوفية والفرق الإسلامية، التي ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى عبدالرازق في مؤتمر الأديان بلندن عام 1932م. وقد كتب الرازي حول الصوفية في هذا الكتاب محاولًا أن يتلافى فيه نقصًا طغى على كتب الفرق لعدم عدِّهم الصوفيةَ فرقةً مميزة، وذكر الرازي في هذا الصدد ما يلي: «اعلم أنّ أكثر من قصّ فرق الأمّة لم يذكر الصوفية، وذلك خطأ» وبعد أن عرّف الرازي الصوفية ذكر فرقها وصنفها فجعلها ست فرقٍ وذلك عملٌ لم يُسبق إليه».

إن اعتراف الرازي بالصوفية كفرقة مميزة لا يجعلنا أمام اعتراف رسمي إسلامي بتميّز الصوفية، ويمنحها المشروعية والحقّانية؛ ذلك أن موقفه -لمن يعرف ميراث الرجل الكلامي- يتسق مع مشربه الذي نحا إليه في أخريات حياته متأثرًا برسائل الشيخ الأكبر (ابن عربي)، وبلقائه شيخَ الصوفية الملقّب بصانع الأولياء (نجم الدين كُبرى)، وهو ما انعكس على تفسيره للقرآن، كما أثبتت ذلك الباحثة التونسية القديرة هند شلبي. إن التقاط هذه الإشارة اليوم والفرح بها تذكّرنا بمؤتمر (غروزني) أو ما سُمّي بملتقى أهل السنة والجماعة الذي انعقد في العاصمة الشيشانية عام 2016م بحضور أكثر من 200 شخصية إسلامية غلب عليهم المشرب الصوفي، ورغم إعلان المؤتمر لغاية نبيلة من محاربة التطرف والإرهاب، فإنه أقصى جملة من المسلمين وما وحّد الكلمة بقدر ما أثار مشكلات كلامية قديمة أثّرت سلبًا ولم يؤتَ ثماره المرجوة.

التصوف قلب الإسلام النابض، كما يراه أهله، وهو فقه القلوب، فإذا كان الإسلام بثقافته وتعاليمه جسدًا، فالتصوف روح هذا الجسد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، إن العناوين والتسميات بالنسبة لنا ليست بذات أهمية حتى نقف عندها، فكما نضرب صفحًا عن أصل كلمة التصوف ومنشأ التصوف وتأثره بالديانات السابقة على الإسلام، لن نتوقف قليلًا عند كون هذا النهج الروحي يمكن تسميته بالتصوف أو التزكية أو فقه الباطن أو الجوانية الإسلامية، فالموضوع الأهم الذي اشتغل عليه الصوفي رسم الطريق لبناء النفوس على التقوى، وإيناسها بذكر الله، وإلهامها كيف تعيش الحياة مع الله ومع البشر ببصيرة مجلوة، ورغبة عميقة وثغر باسم. على أن النزاع الذي نشب قديمًا ويستعاد اليوم من خصوم التصوف وأصدقائه لم يعد يتّصل بما نحن فيه، فقد كان نزاعًا في صورته الأولى على قيمة بعض التصرفات والأقوال التي يجب أن تخضع للمقررات الإسلامية، ثم حرّكتْه السياسة لينصرف إلى أمور أخرى هي أبعد من الاختلاف في الرأي في قضية من قضايا الدين.

ينابيع التصوف الإسلامي

أرجعت الدكتورة وداد القاضي في دراستها عن التيارات الكبرى في التصوف السمة المميزة للتصوف إلى ينابيع ثلاثة، هذه الينابيع وإن كانت متنزّلة على العصر الذي نشأ فيه التصوف وأضحى فيه علمًا له علماؤه وكتبه ولغته واصطلاحاته إلا أننا يمكننا أن نربط العودة إلى التصوف اليوم بها، فإذا كان الزهد في الدنيا وطيد الصلة بالأوضاع الاقتصادية في دولة الإسلام في القرن الهجري الثاني، فالتكالب على الدنيا وقلق الأوضاع السياسية التي اتسمت بهما تلك الحقبة قد حرّكا العازفين عن لعبة السياسة للبحث عن بدائل تعيدهم إلى تعاليم الدين الحنيف، بصورة تجعلهم قريبين من الله وحده، وهو ما شاهدناه على سبيل المثال بعد أحداث الانتفاضات العربية (أو الثورات)؛ فرّ كثيرٌ من الشباب والكهول إلى روحانية الإسلام، بعد أن خاب أملهم في التعلق بتيارات دينية كانت في أساسها باحثة عن السلطة والمناصب، واستغلت الدين من أجل مكاسب دنيوية، وهو ما كشف عن ممارساتها التأويلية الغائية، فكان من جملة ردود أفعال الانتفاضات والثورات رفض تلك الخطابات وأصحابها، وبعض الناس أعلن رفضَه لصور التدين كافة، وإن حافظ على صلة خاصة بالله سيحاول أن يكوّن تجربته الدينية بنفسه عبر قناعاته الخاصة واجتهاداته التي تبتعد بطبيعة الحال عما قررته تعاليم الفقه الأصغر والأكبر.

الاتجاه إلى القلب بدلًا من الاتجاه إلى العقل

كان لهذا الملمح علاقة بثورة مضمّنة على علم الكلام، ذلك أن العلم الذي بدأت بواكيره قبيل التصوف، والذي كان الجدل العقلي أرسخ أركانه رغم أن مادته هي أمور الدين. فإن المتكلمين عندما أخضعوا الأمور الدينية للجدل جمّدوا تلك الأمور في قوالب ثابتة، وتباروا في البرهان على أن قوالب الفريق منهم أصحّ من قوالب الفريق الآخر، فتحوّلت مسائل الدين الدقيقة إلى موضوعات باردة، وفقدت حميميتها الأصلية الأصيلة، فرأى الصوفية أن يغادروا دائرة الكلام كلّه عصمة لنفوسهم من الوقوع في الشك ونأيًا بها عما لا يدخل في مجال اهتمامها. كذلك رأى الكثيرون اليوم من الراغبين في الدخول إلى الإسلام عبر بوابة التصوف أن الإسلام ليس نظرية علمية أو سياسية أو اقتصادية، وليس فكرة مجردة عن الله، فالثروة الطائلة من النظريات والفقر المدقع في المشاعر النبيلة وخور النفوس لا يعدّ تديّنًا مقبولًا بالنسبة لهم، ورأوا أن تحقيق التدين على وجه أجمل وأحكم أثرًا في حياة المسلم المعاصر لا يكون باستدعاء النظرات التراثية والتصورات السابقة عن الذات الإلهية، فمثل هذه لا تجعل الاستقرار والاتزان ينزل من السطح ليشتبك بالأعماق، كذلك فإن هوس الفتاوى وحديث المتصدّرين للكلام في نوازل المسلمين دون وعي ونظرة فاحصة وجادة زاد من قلقهم وعزوفهم عن كل ما هو غير نافذ إلى اللُّب والأعماق.. ينبغي أن نتساءل: كيف نحوّل معرفة الله عبر كل هذه المعارف الدينية والنظريات والآراء إلى مذاق حلو يطبع النفوس على الرقّة لا على العنف، ويصفّي النفوس من كدرها لا أن يزيدها كدرًا؟ كيف نجعل الإنسان مشتاقًا إلى ربّه كما نقرأ في أشعار المتألهين وكتاباتهم رجالًا ونساء من السابقين؟ كيف يصبح المسلم هيّابًا لذاته؟ كيف يشهد ربّه في مجالي الأرض والسماوات ويشهد أسماءه الحسنى فيما يقع من حركة وسكون؟ إنه لا يتمّ دين ولا يُثمر إلا إذا أحسنّا الإجابة عن مثل هذه الأسئلة التي ينشغل بها المقبلون على التصوف اليوم.

الاتجاه إلى التأويل

تلوّن عمل الفقهاء المسلمين بنوع من التحرّج وشيء من التشدد في استخدام المعطيات الدينية، لِعدِّهم أنفسهم وبحقّ مؤتمنين على استكمال التشريع، فكانوا شديدي في الخروج على ظاهر النصّ؛ لئلا يقودهم اجتهادهم إلى تحليل حرام أو تحريم حلال. فضلًا عن أن الفقه هو في أصله قانون، والقانون بطبيعته جامد، قوالبه محدودة، ومادته قائمة على تنفيذ الأوامر والنواهي وإنفاذ الحدود بدقّة، حرصًا على مصالح العباد، وهو ما أدّى إلى نوعٍ من التضييق فيما يؤكد عليه من الأمور الدينية، ولمّا لم تستطع دولة الإسلام في بداياتها المبكّرة أن تتبنّى دستورًا شرعيًّا متكاملًا فإن العمل في الفقه قد أصبح حقلًا تخصُّصيًّا لقطاع كبير من علماء الأمة، وقد كان بنتيجة هذا أن ازداد علم الفقه ثراءً، إلا أنه ازدادت معه رغبة من يريدون الخروج من إساره المقيّد ضرورة.

اقتضى الخروج من هذا الإسار الضيق قديمًا اجتراح طريق مخالفة، ومن هنا وجدنا من يفضّل التأويل الباطن على الأخذ بالظاهر، مثّل هذه الطريق الصوفية وبعض الفرق الإسلامية كالإسماعيلية، إلا أن الأمر مختلف اليوم، فوجدنا ثورة على المذاهب الفقهية من قبل التيارات الدينية ذات الصبغة السياسية أو الجهادية، متغافلة ميراث الإسلام وضاربة به عرض الحائط تحت عنوان الاجتهاد، وهو ما أدى إلى كوارث لم يتحمّلها المجتمع الإسلامي وحدها بل انعكست على الآخر بشتّى أطيافه.

وهنا مسألة مهمة أحسب أن الإشارة إليها تساهم في مستقبل التصوف في العالم الإسلامي، ذلك أن الفقهاء والصوفية على الرغم من الخصومة المعلنة عنوانًا على العلاقة بينهما لم يكونا على طرفي نقيض، وإن تبلور التصوف علمًا اجتهاديًّا من علوم الدين واختلف في لغته واصطلاحاته وأدبياته عن سائر علوم الدين لكنه لا يخالفها ولا يخرج عنها وإنما يكمّلها ويعضدها، فقد كانت أعلام الصوفية الكبار على إدراك عميق بأهمية الفقه وأولويته –كما تلحّ على ذلك الأستاذة سعاد الحكيم- لذلك وجدنا في الغزالي خير معبّر عن الجمع بين الفقه والتصوف، فإليه يعود حدوث الصلح بين أهل الفقه والتصوف، إن المتأمل في مشروعه (إحياء علوم الدين) سيجده تعبيرًا أصيلًا عن هذه الفكرة، إذ يبدأ ببيان أحكام الإسلام في العبادات ثم يتعبها بالإضافة العلمية الصوفية وهي آداب العبادات، مؤكّدًا كون هذه الآداب فريضة على كل مسلم يطمح للقبول والقرب من الله. كما نجد عند شيخ الصوفية الأكبر محيي الدين بن عربي مئات الصفحات المخصصة للفقه في موسوعته الضخمة (الفتوحات المكية).

شيءٌ مما يقدّمه التصوف

يراعي التصوف طبيعة الناس وضعفهم، فيأخذ بأيديهم إلى الله بأيسر الطرق وأبسطها، مترفّقًا في الدعوة، لا يجرح الناس ويتهكّم عليهم، وينال من خصوصياتهم، متأسّيًا بالأخلاق المحمدية التي حرص النبي على إرسائها في الإسلام المبكر، فكان يقدّم النصيحة بأسلوب يجعل الإنسان لا ينكشف إلا أمام ربّه (ما بال أقوام قالوا كذا وكذا.. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا.. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية). أين هذا من سلوك كثير من التيارات الدينية المعاصرة الذين لا يتورعون عن وصف إخوانهم في الدين والمخالفين لهم بأقبح النعوت ويحكمون عليهم بالكفر؟! يتمثّل الصوفية بأخلاق الرحمة التي تجلّت في شخص النبي الرؤوف الرحيم، فمن بليغ نصائحه للصحابة: «لن تؤمنوا حتى ترحموا» قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله! قال: «إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة».

إن من أهم ما يقدّمه التصوف للمجتمع المعاصر فتحَ بابِ الرجاء، فلا ييئس الإنسان من رحمة الله ثم يحضّ على العمل مع هذا الرجاء، كما يقول حكيم الصوفية ابن عطاء الله السكندري: «الرجاء ما قارنه عمل، وإلّا فهو أمنية».

شخصيات التراث، فالالتفاتة إلى إسلام بلقيس مع سليمان واعتبارها ظلّت متحررة في اعتقادها بالله من الوسائط –كما يشير ابن عربي- جعل الحكيم تُخصِّص دراسة واسعة لهذه الشخصية بعنوان: «تجليات ملكة في القرآن الكريم» فإضافة إلى القراءة العقائدية قرأت فعلها في التاريخ قراءة سياسية، فقد حافظت هذه الملكة القرآنية في علاقتها بسليمان على موقعها كأولى في شعبها فلم تَنْقَدْ لسليمان بل أعلنت أنها معه، شأن ما يسمى اليوم بالاتحادات السياسية، فتكون كل دولة من دول الاتحاد صاحبة كيان منفرد ويشترك الجميع في نظم عامة، ويشكلون معًا وحدة اجتماعية وبشرية.

شخصيات التراث، فالالتفاتة إلى إسلام بلقيس مع سليمان واعتبارها ظلّت متحررة في اعتقادها بالله من الوسائط –كما يشير ابن عربي- جعل الحكيم تُخصِّص دراسة واسعة لهذه الشخصية بعنوان: «تجليات ملكة في القرآن الكريم» فإضافة إلى القراءة العقائدية قرأت فعلها في التاريخ قراءة سياسية، فقد حافظت هذه الملكة القرآنية في علاقتها بسليمان على موقعها كأولى في شعبها فلم تَنْقَدْ لسليمان بل أعلنت أنها معه، شأن ما يسمى اليوم بالاتحادات السياسية، فتكون كل دولة من دول الاتحاد صاحبة كيان منفرد ويشترك الجميع في نظم عامة، ويشكلون معًا وحدة اجتماعية وبشرية.