أليس السردُ بهذا البحثِ الدائمِ عن الأصل؟ ألا يبدو كأنَّ الرواياتِ لا يكون ميلادُها إلا من داخلِ متخيَّــلٍ عائليٍّ؟ ألا يبدو كأن السردَ الروائيَّ لا يعيد في كل مرةٍ إلا بناءَ محكيِّ انتسابٍ عائليٍّ أو ابتكارَه؟ أليست الرغبةُ في الانتسابِ العائليِّ بهذا الشيء الذي يُـحَــرِّك فعلَ السردِ ومحكــيَّــه؟ هل الوجودُ ممكنٌ من دون نَسَبٍ عائليٍّ، أو من دون انتسابٍ إلى عائلةٍ ما؟ هل الوجودُ ممكنٌ من دونِ «روايةٍ عائليةٍ» تَسنِـدُ هذا الوجودَ نفسَـه؟ كيف يمكنُ أن نتحملَ الوجودَ من دون نَسَبٍ، من دون تخييلٍ عائليٍّ، من دون هُـوية؟

تلك هي بعضُ الأسئلةِ الأساسِ التي تطرحها هذه المحاولةُ التقريبيةُ، بطريقةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرة، وهي بذلك تريدُ أن تساهمَ في هذا التحولِ الذي يعرفُــه النقدُ المعاصرُ الذي عاد لينشغلَ بمسألةِ مَـنـبـع المحكيِّ ومصدرِه، وليركزَ اهتمامَـه على خطاباتٍ سرديةٍ تستعيدُ الذاتَ، وتسائلُ وضعَـها وهُــويتَـها، وتسائلُ مرجعياتِــها وأصولَـها، وعيــــًا منها بأن الذاتَ ليست كائنـًا مستقلًّا، وليست كائنًا من دون محدداتٍ، وأنَّ دورَ المحكيِّ هو أن يسائلَ هذه الذاتَ من خلال العنصرِ العائليِّ الذي يؤسِّـسها، ومن خلال الأصولِ التي تكوِّنها، وأن يكشفَ كيف تقولُ هذه الذاتُ هذه الحكايةَ العائلية، وكيف تحلمُ وتكسِّـرُ أو تعيدُ بناءَ ما يربطها بهذه الحكاية/ التاريخ histoire / Histoire. ولكن ذلك، لم يكن ممكنًا ألّا يعودَ هذا النقدُ إلى نصوصٍ أساسٍ في التحليلِ النفسي، وبخاصة عند فرويد في نصه المشهورِ عن «الرواية العائلية»، وألّا يأخذَ بعين الاعتبارِ دراساتِ مارت روبير التي كشفت إلى أيِّ حدٍّ يخترقُ العنصرُ العائليُّ الكتابةَ السرديةَ في العمق. لكنه النقدُ الذي يُـعتبَـر الأكثرَ أهميةً في السنواتِ الأخيرةِ من القرنِ السابقِ وبدايةِ الألفيةِ الجديدة، بفضل هذا الورشِ الطموحِ الذي دشنه جيلٌ جديدٌ من النقاد (دومينيك فيار، ولوران دومانز…) الذي لفتَ الأنظارَ بنوعيةِ القراءاتِ المقترحة، وبتلك الجدةِ في التصورِ النظريِّ والمنهجيِّ الذي كان يصاحب دومــًا تلك القراءات، في حوارٍ متواصلٍ مع نظرياتِ السرد، ومع نظرياتِ التحليلِ النفسي.

محطتان رئيستان في الرواية العربية:

سهيل إدريس

نفترضُ أن الروايةَ العربيةَ قد شهدت، من أواخر القرن التاسع عشر إلى بداية الألفية الثالثة، محطتين رئيستين، وسنمثل لكل محطةٍ بنموذجٍ روائيٍّ لم يسبقْ أن مَــثَّــلْـــنَــا به في دراساتِــنا السابقة: اخترنا للمحطة الأولى روايةَ: الحي اللاتيني (1953م) للكاتب اللبناني سهيل إدريس؛ واخترنا للمحطة الثانيةِ روايةَ: ساق البامبو (2012م) للكاتب الكويتيِّ سعود السنعوسي.

المحطة الأولى: محكيّ «الروايةِ العائلية»: قبل أن نتعرفَ إلى خصائص هذه المحطةِ من خلال النموذج الروائي الذي اخترناه، لا بد من تحديد المقصودِ بـــ «الروايةِ العائلية».

لا شك في أن سيغموند فرويد قد كان أولَ مَــن انشغلَ بالمحكياتِ العائلية، ففي رسائله إلى فليس(1)، كان يتحدث عن هؤلاءِ المرضى النفسانيين الذين يبتكرون من خلال هذيانِ العظمةِ نَسَبًا ساميًا إلى آباءٍ استثنائيين؛ ثم بعد ذلك، نشر نصًّا قصيرًا من أربع صفحاتٍ تحت عنوان: «الرواية العائلية عند العصابيين»(2)، وذلك في كتاب أوتو رانك الصادر سنة 1909م تحت عنوان: أسطورة ميلاد البطل(3). وبعد ذلك، سيعمل على أن يمتدَّ هذا المفهومُ إلى المحكيِّ الديني، وذلك في كتابه: موسى والتوحيد(4) الصادر سنة 1939م، ففيه يتناول بالتحليل «الروايةَ العائلية» في المحكي الديني، مستخدمًا التحليلَ نفسَه الذي خصَّ به «الروايةَ العائليةَ» عند الأطفال والعصابيين، متسائلًا: ماذا لو كان موسى مصريًّا؟

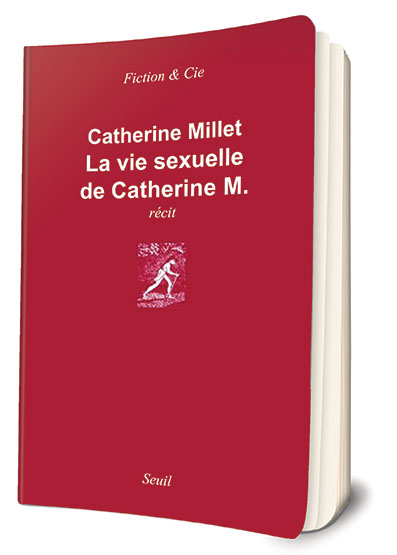

وإجمالًا، فإن «الروايةَ العائليةَ» مفهومٌ نفسانيٌّ استمده فرويد في البداية من حكايات الأطفالِ والعصابيين، ثم لاحظ بعد ذلك أن بإمكان المفهوم أن يعرفَ امتدادَه إلى محكياتٍ أخرى أكثرَ قيمةً وأهمية، وبخاصة المحكيات الأسطورية والدينية. وفي كل ذلك، فالروايةُ العائلية تعني أن هناك حكايةً عائليةً تتأسس في الطفولة على مرحلتين، وتَــنتُــج عن ذلك حكايتان مختلفتان: حكاية ما قبل إدراك الطفل للاختلاف الجنسي بين الأبوين، وحكاية ما بعد إدراك هذا الاختلاف؛ ويتعلق الأمر، في هذه الحكاية كما في تلك، بمحكي يركز على حكاية عائلية (واقعية أو خيالية) تُـعيدُ الذاتُ بناءَها انطلاقًا من تمثلاتها واستيهاماتها وتخيلاتها(5)؛ أن هناك بنيةً تخييليةً تتأسس في مرحلة الطفولة، وتتحول إلى بنيةٍ لا واعية في العديدِ من محكياتِ الكبارِ والراشدين، وفي العديدِ من المحكيات الأسطوريةِ والدينيةِ والأدبية؛ أن هناك حكايةً لا ترتبط بجنس الروايةِ الأدبيِّ فحسب، بل إنها الحكايةُ التي على أساسها تتأسس الأجناسُ السرديةُ الأخرى؛ حتى في الأجناس السرديةِ التي تقوم على ميثاقِ الصدقِ وقولِ الحقيقة، من مثل الأوتوبيوغرافيا، يمكن أن نجد «ذلك الإحياءَ النشيطَ للذكرياتِ الحالمة»(6)، ويكاد الجميع يقتنع اليوم باستحالة الأوتوبيوغرافيا؛ لأن للحقيقةِ بنيةَ التخييل كما قال المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان، ولذلك كان لا بد من ابتكار تسمية أو تسميات أخرى غير الأوتوبيوغرافيا، تأخذ بعين الاعتبار وجود عنصر التخييل حتى داخل أكبر المحكيات التي تدعي نقل الواقع وقول الحقيقة، ومن هنا ظهرت مصطلحات جديدة من مثل: الرواية الأوتوبيوغرافية، والسيرة الروائية، والتخييل الذاتي.. وبعبارة واحدة، يمكن أن نفترض أن محكياتنا الأدبية، الروائية والأوتوبيوغرافية…، لها بلا شك علاقات بالحياة الواقعية، لكنها في الوقت نفسه تتقدم كأنها شيء أقرب من الأحلام والاستيهامات والتخيلات، ولها فوق ذلك مسكوتاتها ورغائبها وإضافاتها وزياداتها وتحويلاتها التي تجعل من تلك الإحالة على الحياة الواقعية أمرًا غير ذي أهمية؛ لأن ما عرفته تلك الحياة الواقعية من تحويلٍ، وآثار هذا التحويل، هو ما يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام التفكير في طبيعة المحكي الأدبي وخصائصه ووظائفه الجوهرية، ومن هنا أهمية مفهوم «الرواية العائلية»(7).

وسيعرف هذا المفهومُ طريقَــه إلى النقدِ الأدبيِّ بفضل الناقدةِ الفرنسيةِ مارت روبير في كتابها الشهيرِ الصادر سنة 1972م تحت عنوان: رواية الأصول وأصول الرواية(8)؛ ففي هذا الكتاب تنطلق الناقدة المتخصصة في الأدب الألماني من أن «الرواية العائلية» عند فرويد هي نقطة انطلاق كل رواية، وأن رواية الأصول هي أصلٌ في كلِّ رواية. وقد تبنت مارت روبير «لَـحظتَـيِ» الرواية العائلية كما حددها فرويد، وذلك في تصنيفها الروايات إلى صنفين: نصوص «الطفل المعثور عليه» حيث نجد الشكَّ يطولُ الأبوين معًا، ونصوص «الطفل اللقيط» حيث لا تُـقطَع الصلة إلا بالأب. وهكذا، ففي الصنف الأول، يمرُّ الأبَــوان من وضع «المثل الأعلى» إلى وضع «الغريب»، ويجري تعويضهما بعائلة أخرى، ملكية أو نبيلة أو قوية بشكل من الأشكال(9)؛ وفي الصنف الثاني، يؤدي الاختلاف الجنسي دورًا كبيرًا، وهو ما يسمح للطفل بألّا يشك إلا في أبيه الذي يعوضه بأبٍ آخر هو الذي يعتبره حقيقيًّا وملكيًّا ومجهولًا(10). أما الناقدة الأدبية مارت روبير، فلا بد أن ينخرط كلُّ كاتبٍ في واحدٍ من هذين الصنفين، بشكل يسمح بالحديث عن أدبين: أدب العالم الآخر «المعثور عليه»، وخير من يمثل هذا النوع من الأدب الروائي هو سرفانتس، وذلك من خلال بطله «دون كيشوط»، ذلك العجيب الحالم العنيد؛ وأدب مواجهة العالم الأصلي، والعودة للانخراط فيه، وخير من يمثله هو بلزاك.

وإجمالًا، يبقى أن مارت روبير هي أولُ ناقدةٍ حاولتِ الربطَ بين الروايةِ، بمعناها النقديِّ الأدبيِّ، والروايةِ العائليةِ، بمعناها النفسيِّ؛ ولم يكن مثلُ هذا العملِ ليمرَّ من دون أن يثير نقاشـًا. فقد قَـدَّم المحللُ النفسي ديديه أنزيو(11) ملاحظاتٍ حول افتراضات مارت روبير، وانتهى إلى خلاصات من أهمها:

أولًا- لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أن «الرواية العائلية»، بالمعنى النفساني، مجرد شكلٍ ابتدائيٍّ، عفويٍّ وتلقائيٍّ، في حين أن الرواية، بالمعنى الأدبي، تشييدٌ ثانويٌّ، وإن كان يتأسس على أساس ذلك الشكل الابتدائي، فإنَّ له مقتضيات وشروطًا وخصائص، ويعرف هذا التشييدُ الثانويُّ هو نفسه تحولاتٍ وتطوراتٍ في الشكل والمضمون.

ثانيًا- ليست الرواية العائلية خاصة بمرحلة الطفولة، فالإنسان لا يَـكُـفُّ، من طفولته إلى وفاته، عن إنتاج متغيراتٍ وتنويعاتٍ على روايته العائلية، فابتكار الرواية العائلية يرافق مجرى وجودنا بأكمله، ومع التقدم في السن لن تعود الرواية العائلية منحصرة في العائلة الأصلية، بل إنها ستشمل الأقارب والآخرين، فالحياة الإنسانية لن تكون مقبولة إلا إذا كان ممكنـًا أن تتصور حياتك الخاصة، وأن تتخيل حيواتٍ لم تفز بها، وأن تتصور حيواتٍ حصل عليها الآخرون أو بإمكانهم الحصول عليها(12).

ثالثًا- يبدو التمييز بين نموذجين روائيين (سرفانتس – بلزاك) كأنه لن يكون إلا شيئًا مصطنعـًا؛ ذلك لأن الأمر لا يتعلق إلا بمتغيراتِ مسألةٍ جوهريةٍ هي الغيرية Altérité، ولا ينحصر الأمر في الأبوين وما يميزهما داخل رواية عائلية، بل يتعداه إلى السؤال عن ذلك المجهول في دواخل الذات الذي سماه فرويد: اللاوعي.

وبصفةٍ عامةٍ، لا شك في أن «العائلةَ» قد كانت دومًا موضوعةً مركزيةً في النصوصِ الأسطوريةِ والدينيةِ والأدبية، لكننا إذا استحضرنا بعضَ التصوراتِ النفسانيةِ والمقارباتِ النقدية، فإن حضورَ عنصرِ «العائليِّ» قد يتعدى كونَـه مجردَ موضوعةٍ من موضوعاتِ المحكي، ليتحولَ إلى بنيةٍ على أساسها يتأسس المحكي، فأصلُ المحكي وأساسُه في التحليلِ النفسي ليس بالعائلة، بل إنَّ الأمرَ يتعلق بالحكايةِ العائليةِ التي تؤلفها الذاتُ الكاتبة، ويكون موضوعُها علاقَـــتَـــها بعالمها العائلي، وقد تكون حكايةً «واقعيةً» كما قد تكون متخيلةً. وهذه الحكايةُ العائليةُ التي تؤدي دورًا تأسيسيًّا، وتتقدم كأنها بنيةٌ لا شعوريةٌ في مختلفِ محكياتِـــنا ونصوصِــنا السرديةِ هي ما يسميه سيغموند فرويد بــ«الرواية العائلية».

نفترض أن محطة «الروايةِ العائليةِ» متعلقةٌ أكثر بالمراحلِ الأولى للإبداع السرديِّ العربيِّ الحديث، وهي مراحلُ عرفَ فيها العربُ بالطبع تجاربَ تاريخيةً غيرَ مسبوقة (حملة نابليون بونابرت- الاستعمار- مشاريع النهضة والتحرر والاستقلال- محاولات التفاعل الثقافي والحضاري مع الحضارة الغربية الجديدة…)؛ والنصوصُ التي تجسد هذه اللحظةَ تتميز بهذا الصراع بين عالمين: هناك عالمٌ عائليٌّ أصليٌّ، وهناك عالمٌ عائليٌّ جديد؛ هي نصوصٌ تتميز بهذه الذاتِ الساردةِ / الكاتبةِ التي تبقى منقسمةً في الغالبِ بين عوالمِها العائليةِ الأصلية (في القرية أو المدينة العربية) وبين العوالمِ العائليةِ الجديدة (في المدن الأوربية الكبرى من مثل باريس ولندن…).

سعود السنعوسي

ويكفي في هذا المقام أن نستحضرَ روايةً واحدة: الحي اللاتيني الصادرة سنة 1953م من متنٍ روائيٍّ واسع يجسد هذه المحطةَ الأولى (من مثل: قنديل أم هاشم للكاتب المصري يحيى حقي، وموسم الهجرة إلى الشمال للكاتب السوداني الطيب صالح، وفي الطفولة للكاتب المغربي عبدالمجيد بن جلون…) كي نتصورَ المجهودَ الذي تبذله الذاتُ الساردةُ / الكاتبةُ من أجل أن تجعلَ قارئَها يستوعبُ الصعوباتِ التي يطرحها الانفصالُ عن العوالم العائليةِ الأصليةِ والانتماءُ إلى هذه العوالم العائليةِ الجديدة، الغريبةِ والمجهولة، العجيبةِ والمدهشة. ولأن المقامَ لا يسمح بالتوسع والتفصيل، فإننا سنكتفي هنا بتسجيل مجموعةٍ من الملاحظاتِ والافتراضاتِ حول محكي «الروايةِ العائلية» برواية سهيل إدريس، في شكلها ومضمونها:

الحكايةُ الإطارُ في هذه الروايةِ هي حكايةُ فتى لبنانيٍّ غادر وطنَه لبنانَ في اتجاه فرنسا من أجل استكمالِ دراساتِــه العليا والحصولِ على درجة الدكتوراه. ومع ذلك، فنحن لسنا أمام نصٍّ من نصوص أدبِ الرحلةِ التقليدية؛ لأن ما يهمُّ في الحيِّ اللاتيني ليس بالعالم الخارجيِّ الجديد (باريس، الحي اللاتيني…)، بل إن الأكثرَ أهميةً هو علاقةُ هذا العالم الجديد بداخلية الشخصيةِ المحوريةِ وبِــنفسيتِــها. ولذلك، فحكايةُ الداخل في هذه الرواية أهمُّ من حكايةِ الخارج.

نفترض أن الصراعَ الأساسَ في الروايةِ لم يكن بين الفتى اللبنانيِّ وحبيبتِه الفرنسيةِ جانين، بل كان بين أناه التي استطاعت أن تعثرَ على عالم عائليٍّ جديدٍ أكثرَ حبًّا وحريةً وحياةً (الحيّ اللاتيني- الأم تيريزا- جانين الحبيبة…)، وأناه التي ظلت متعلقةً بعالمها العائليِّ الأصليِّ (أمه الأصلية- أخته وأخواه- ناهدة: الفتاة التي تنتظر عودته- الوطن…). وبهذا المعنى، يمكن أن نقولَ: إن الصراعَ بين الشرق والغرب هو الصراعُ المركزيُّ في الرواية، بشرطِ أن ننطلقَ من أنه صراعٌ يَـحدثُ بشكلٍ قويٍّ وعنيفٍ في العالم الداخلي للشخصية. فالقارئُ يجد نفسَــه، على طول الروايةِ منذ صفحاتِها الأولى، داخل صراع داخليٍّ مريرٍ بين أنا تبحث عن عالم جديدٍ رَسمَــتْــه في خيالها، وصار حقيقةً وواقعًا بعد الاستقرار في الحيّ اللاتيني، وهي تريد هذا العالمَ الجديدَ بديلًا عن عالمِها العائليِّ الأصلي، وبين أنا لا تريد أن تهربَ من عالمِها الأصليِّ الأولِ، وتحسُّ اتجاهَـه بالمسؤولية، وتريد أن تواجهَه وأن تعملَ على تغييرِ ما تراه فيه غيرَ مناسب.

نفترض أن قوةَ الحي اللاتيني تعود إلى كونها من الروايات الأولى التي مارست التحليلَ النفسيَّ للشخصية بكثير من العمق والفاعلية، وهو ما دفعها إلى مساءلة العلاقةِ بين السارد والشخصية، والبحثِ عن أشكالٍ سرديةٍ تكون قادرةً على جعل حضور الآخر ملموسًا، قادرةً على أن تمنحَ الشخصياتِ المحوريةَ وجودًا مستقلًّا، ليس من خلال رسائلِـها ومذكراتِها فقط، بل أساسًا من خلال المحكياتِ النفسيةِ والمونولوجاتِ الداخليةِ التي تغطي الجزءَ الأكبرَ من الرواية، ويصعبُ في أغلبها التمييزُ بين صوت الشخصية وصوتِ السارد والفصلُ بينهما.

وبفضل هذه الأشكالِ السرديةِ التي تَــنفذُ إلى الحياة الداخليةِ النفسية، يتقدم وعيُ الشخصية مقسّمًا ومنقسمًا إلى أصواتٍ متعددة، ففي داخل الشخصيةِ لا يتكلم صوتٌ واحدٌ، بل أكثرُ من صوت، كما في هذا النموذج:

«ولكن لماذا قدِم إلى باريسَ في الحق؟ أَفِرارًا مِنْ… الخطيئةِ نفسِها. أخرسْ هذا الفضولَ! إنك الآن في باريس، حَـسبُك هذا. أتيتَ فلا تسلْ لِــمَ أتيتَ. عِش قليلًا دون ما تفكيرٍ وتدبير. عش بوهيميًّا. لعلّك تدرك فيما بعدُ السببَ العميقَ لمجيئك، ربما تدركُ ذلك إذ تعود إلى بلادك. ولكنّ ذلك يُعجزني. إنني لا أستطيع. إنّ أغلالًا ثقيلةً تربطني به، ذلك الماضي، وتلك الأجواء. أعرف ذلك. وستتعذّب لتُـلقي دونَها حجابًا يستُـرُها. ينبغي أن تتعذّب، أن تَصهرك المحنُ إذا شئتَ أن يكون لحياتِــك هذه الجديدةِ معنًى… وإلا فَــلِمَ لَـمْ تبقَ هناك؟…» (ص 10).

نفترض أن بوليفونيةَ المونولوج الداخلي هي الشكلُ السرديُّ الأكثرُ تمييزًا لمحكيِّ «الروايةِ العائلية» في رواية: الحي اللاتيني؛ لأنها الأكثرُ تجسيدًا لذلك الصراعِ بين الأصواتِ في داخليةِ الشخصيةِ المركزية، وذلك التمزقِ بين الصوتِ الذي يشدُّه إلى عالمِه الأصليِّ والصوتِ الذي يريده أن ينتميَ إلى ذلك العالم الجديد.. وقد بلغ الاحتكاكُ بين الأصواتِ أوجَه خلال العطلةِ الصيفيةِ التي قضاها «بطلُــنا» في وطنه، فجاءَتْهُ رسالةٌ من حبيبته جانين تُخبره أنها ستصبحُ أمًّـا، وأن الجنينَ ثمرةُ حبِّهِما، وهي تسأله ماذا سيفعل وما رأيُه وموقفُه. لكن الرسالةَ قرأتْها أمُّهُ وحمَّـلَـتْـه مسؤوليةَ المأزقِ الذي وضع فيه نفسَه وعائلتَـه، وسألته ماذا هو فاعلٌ أمام هذا العار الذي جلبَه على نفسِه وأهله. كانت اللحظاتُ لحظاتِ ذعرٍ واضطرابٍ وجنونٍ جعلته «يرى في داخل نفسِه شيئًا آخر.. شفتان تتكلمان. ولم يَـدْرِ أهُـمَا شفتاه بالذات أم شفتا مخلوقٍ آخر.. إنه صوتٌ ينبع من أعماق نفسه»، إنه صوتٌ قويٌّ متسلّطٌ أشبهُ بصوتِ أمه، يوبّخه ويدعوه إلى الاقتناع بالتخلي عن جانين والتنكرِ لجنينها:

«إن جانينَ حاملٌ إذن. حسنًا. ماذا أنت فاعل؟ ألم تقرر بعد؟ ولكن لِمَ هذا الترددُ؟ إنك لن تفكّرَ أبدًا بالزواج منها… ماذا سيقول الناسُ؟ لقد عاد من باريسَ وفي ذراعه فتاةٌ، لم تكن بكرًا لأنها كانت مخطوبةً، فتاة طردها أهلُها، فتاة التقطها من الطريق، فتاة تشتغل في مخزن. فتاة مسيحية، من غيرِ دينِه.. فتاة.. أيةُ فضيحةٍ، وأيُّ عار سينصبُّ على بيتنا!…» (ص215). وبعد أن أنهى هذا الصوتُ الملتبسُ المجهولُ كلامَه، لا يدري الفتى اللبنانيُّ كيف قام إلى غرفته، وأخذ يكتب رسالةً قاسيةً إلى جانين، في ضوء تعليماتِ ذلك الصوتِ العميقِ الغريب. طوى الرسالةَ، ووضع على غلافها عنوانَ جانين، واستلقى على سريره، و«أغمض عينيه وهو يرسل زفرةً طويلة»، وحينئذ استيقظ صوتٌ داخليٌّ آخرُ يُـعارض ما قام به الفتى، ويتهمه بالنذالة والجبن: «أجل، الآن تَــنَــفَّــسِ الصعداءَ أيها النذل! الآن نَـمْ قريرَ العين أيها الجبان!» ( ص 217).

وسيبقى هذا الصوتُ الداخليُّ الأخيرُ حاضرًا، يعارض الموقفَ الذي أملاه ذلك الصوتُ الأولُ على الشخصية، وينتقدُ تسرعَــها في اتخاذ موقفٍ يحتاج أصلًا إلى كثير من التريّث، وعجزَها عن اتخاذ موقفٍ شخصيٍّ بعيدًا من تأثيراتِ أمّـه: «أمَا كان بوسعه، على الأقلِّ، أن يتريّثَ، ويَقلبَ الأمرَ على وجهه؟ صحيحٌ أنّ ما وقع فيه مأزقٌ خانقٌ لا يدري كيف يخرج منه، ولكن أيكونُ المخرجُ الوحيدُ أن ينكرَ علاقتَه بجانين، ليدفعَـها هي نفسَها إلى تقريرِ مصيرِ هذا الجنينِ الذي أثمره حبُّـهُما؟ أما كان يستطيع أن يبرقَ إليها بأن تعمدَ إلى.. الإجهاض؟… لو مَـلَــكْــتَ أن تواجهَ قضيتَــك بشخصِك، لا بشخصِ أمّـك!» (ص 221).

هل يمكننا أن نخلصَ إلى أن محكيَّ «الروايةِ العائلية» في الروايةِ العربيةِ، وروايةِ: الحي اللاتيني على الأخصِّ، وإنْ عرفَ تحولًا على مستوى الشكلِ الفني، أو ربما بفضلِ ذلك، فقد بقيَ يتأرجح، على مستوى المضمون، بين حكايتين عائليتين: حكايةِ مواجهةِ العالم العائليِّ الواقعيِّ المعيشِ وحكايةِ البحثِ عن عالم عائليٍّ آخرَ، فلا هو عرف كيف يتحرر من الأول، ولا هو عرف كيف يؤسس الثاني؟ أليست هذه هي حكايتنا جميعًا في العصر الراهن؟

الـمحطةُ الثانية: «محكيّ الانتسابِ العائلي»:

تبدأ هذه المحطة الثانية، في افتراضنا، انطلاقًا من ثمانينياتِ القرنِ السابقِ إلى بداياتِ الألفيةِ الجديدة، وهي لحظةٌ تتميز بهذا الانتقالِ إلى أشكالٍ جديدةٍ في كتابة الحكايةِ العائلية: لم تعدِ الذاتُ الساردةُ / الكاتبةُ تبحث عن استبدالِ عالمًا عائليًّا جديدًا بعالمِها العائليِّ الأصليِّ، ولم يعدِ الأمرُ يتعلق بذاتٍ تسعى إلى مواجهةِ عنصرٍ من عناصر هذا العالم العائلي، ولا بذاتٍ تبقى منقسمةً بين هذين العالمين، بل نحن أمام ذاتٍ ساردةٍ / كاتبةٍ تتأسس بطريقةٍ مغايرةٍ في محكيات الانتسابِ العائلي، فهي تطرح مسائلَ جديدةً: مسألةَ العودة إلى الأصول، والحفرَ عميقًا في الماضي العائلي، ومساءلةَ الذاتِ لإرثِـها العائليِّ الإشكالي، وإعادةَ بناءِ معناها للهُــوية، والبحثَ عن الجماعاتِ العائليةِ الأكثرَ حميميةً، والسؤالَ عما إذا كان ممكنًا أن يوجدَ الفردُ الواحدُ، وأن يحيا المجتمعُ الإنسانيُّ، وأن تنجح مشروعاتُــه في التقدم والتطور من دون محكياتٍ عائلية، ومن دون إعادةِ بناءِ محكياتِــه العائلية، الفرديةِ والجماعية. وبالتأكيدِ، لا يمكن لهذا التحولِ في أشكالِ «الروايةِ العائلية» أن يجد تفسيرَه إلا إذا استحضرنا التحولاتِ التي يعرفها العالمُ العربيُّ، بدءًا من أواخر القرن العشرين إلى بدايات الألفية الثالثة.

وقبل أن نسجلَ بعضَ الملاحظاتِ والافتراضاتِ حول هذه المحطةِ انطلاقًا من الروايةِ التي اخترناها لتمثيلها، لا بد من تحديد المقصودِ بـــ«محكيِّ الانتسابِ العائلي». ابتكر دومينيك فيار(13) مصطلحًا جديدًا يرى أنه الأنسبُ الذي يمكن أن يعوضَ مصطلحاتٍ نقديةً شعريةً من مثل «التخييل الذاتي»، أو مصطلحاتٍ نقديةً نفسانيةً من مثل «الرواية العائلية». ففي نظره، ظهرت أعمالٌ أدبيةٌ عديدةٌ تدورُ حول مسائلِ الانتسابِ العائلي، وتبحثُ في أصول الذات، وفي ماضيها العائلي، وهو ما يجعل القارئَ أمام شكلٍ أدبيٍّ جديدٍ سماه بــ«محكي الانتساب العائلي» récit de filiation، له من الخصائصِ الجوهريةِ ما يجعله مغايرًا ومختلفًا، فالأمرُ يتعلق بمحكيٍّ هو علامةٌ على عصرٍ موسوم بالقلقِ والشك، علامةٌ على ذاكرةٍ مليئةٍ بالثقوبِ والبياضات؛ وبعبارةٍ أخرى، فهذا المحكيُّ تتجلى قيمتُــه بالأساسِ في أنه يُـحيي مسألةً جوهريةً وأصليةً في الأدب: أن تقولَ الذاتُ، في أقصى حدودِ الأسئلةِ الميتافيزيقية، شيئًا عن أصولها المجهولة، وأن تقودَ التخييلَ إلى هناك حيث لا يمكن لأيِّ بحثٍ أن يُـقدِّم معرفةً: من أين أتينا؟ وماذا ورثنا؟ وهل يمكن للذات، الفرديةِ والجماعية، أن توجدَ، وأن تستمرَّ في الوجود، من دون أن تتموضعَ داخل حكايةٍ فرديةٍ وجماعية؟ وكيف يمكن ابتكارُ هُــويتِــنا الفرديةِ والجماعية؟

ويكفي في هذا المقام أن نستحضرَ روايةً واحدةً: ساق البامبو الصادرة سنة 2012م من متنٍ روائيٍّ وأوتوبيوغرافيٍّ يتكاثر ويتجدد مجسِّــدًا هذه المحطةَ الثانية (من مثل: حفريات في الذاكرة من بعيد للكاتب المغربي محمد عابد الجابري. أشواق درعية: العودة إلى الحارة للكاتب المغربي محمد العمري. والد وما ولد للكاتب المغربي أحمد التوفيق. أطفال بورقيبة للكاتب التونسي حسن بن عثمان…). وسنكتفي هنا بتسجيل مجموعةٍ من الملاحظاتِ والافتراضاتِ: تقوم الروايةُ في: ساق البامبو على نصٍّ أوتوبيوغرافيٍّ مكتوبٍ أصلًا باللغةِ الفلبينيةِ تكفل بترجمتِه إلى اللغة العربية إبراهيم سلام (وهناك صفحات في بداية الرواية تعرِّف بالمترجم وتقدم كلمتَـه في الموضوع) بناءً على طلبٍ من كاتبه الأصلي الفلبيني/ الكويتي.

ويكفي في هذا المقام أن نستحضرَ روايةً واحدةً: ساق البامبو الصادرة سنة 2012م من متنٍ روائيٍّ وأوتوبيوغرافيٍّ يتكاثر ويتجدد مجسِّــدًا هذه المحطةَ الثانية (من مثل: حفريات في الذاكرة من بعيد للكاتب المغربي محمد عابد الجابري. أشواق درعية: العودة إلى الحارة للكاتب المغربي محمد العمري. والد وما ولد للكاتب المغربي أحمد التوفيق. أطفال بورقيبة للكاتب التونسي حسن بن عثمان…). وسنكتفي هنا بتسجيل مجموعةٍ من الملاحظاتِ والافتراضاتِ: تقوم الروايةُ في: ساق البامبو على نصٍّ أوتوبيوغرافيٍّ مكتوبٍ أصلًا باللغةِ الفلبينيةِ تكفل بترجمتِه إلى اللغة العربية إبراهيم سلام (وهناك صفحات في بداية الرواية تعرِّف بالمترجم وتقدم كلمتَـه في الموضوع) بناءً على طلبٍ من كاتبه الأصلي الفلبيني/ الكويتي.

الشخصيةُ الرئيسةُ في هذه الروايةِ شابٌّ، هو ابنُ رجلٍ كويتيِّ الأصلِ وامرأةٍ فلبينيّةِ الأصل. وكانت هذه الأخيرةُ تعملُ خادمةً عند عائلة «راشد»، هذا الذي أحبها وتزوجها خفيةً عن عائلته التي تنتمي إلى طبقة الأغنياء. لكن العائلةَ ستكشف الأمرَ، ودرءًا للعار والفضيحة، فإنها فرضت على ابنها أن يتخلى عن زوجته الفلبينيةِ وطفلِها.. وهكذا، سينشأ هذا الطفلُ في موطنِ أمه بمانيلا- الفلبين، وسيكون له اسمان: «هوزيه»/ «عيسى». وكانت طفولتُـه وشبابُـه في وسطٍ فقيرٍ في انتظار أن يأتي أبوه يومًا لينتقلَ به إلى ذلك العالم العائليِّ الجديدِ الذي يتمناه الفلبينيون الفقراء، وليجدَ لأسئلته الكثيرةِ أجوبةً حاسمة، ومنها بالأساسِ: أهو كويتيٌّ أم فلبينيٌّ؟ أهو على دين أمه المسيحيةِ أم على دين أبيه المسلم؟ وما هو وطنُـه الأصليُّ: أهو الكويت أم الفلبين؟.. ومع الأيام، سيعرف هوزيه/ عيسى أن أباه قد فارق الحياةَ في أثناء حرب الخليج بين الكويت والعراق.. ولكنه سيتمكن من القدوم إلى الكويت عن طريق صديقِ والده «غسان» ليجدَ نفسَـه في عالم غريبٍ ومختلفٍ جدًّا عما يُحكى عنه في وطنه الآخر.. وفوق ذلك، فجدَّتُــه رفضت قدومَه إلى منزلها، لكنها كانت تخفي حبَّها له، فصوتُـه من صوت أبيه، وهو الآن الرجلُ الوحيدُ الذي يحمل اسمَ عائلة «الطاروف».. ولكن بسببِ خوفِها الدائم من العار والفضيحة، فقد عاملته على أنه شابٌّ فلبينيٌّ، ورتبتْ له غرفةً في ملحق البيت مثله مثل الخدم.. اكتشف هوزيه / عيسى أن له أختًا من أبيه اسمُها «خولة»، وسعدَا الاثنانِ بذلك.. ومع الأيام، بدأت الجدةُ تغير من سلوكها نحوه ومن شعورها اتجاهه.. لكن الاعترافَ لم يحصل بعد، وهوزيه / عيسى لا يشارك العائلةَ الأعيادَ والمناسبات، ولم يشعرْ بعدُ بأنه في عائلته ووطنه، ووجهُه الفلبينيُّ يفضحه.. وهكذا، كان القرارُ بأن يكشفَ السرَّ، من أجل أن ينتشرَ الخبرُ: لعائلة «الطاروف» الكويتيةِ ابنٌ من خادمةٍ فلبينية، وأن يرحلَ في النهايةِ عائدًا إلى وطن أمه..

وهكذا، يبدو أن السؤالَ الأساسَ في هذه الروايةِ هو سؤالُ الهُــوية: مَــنْ أنا؟ فنحن أمام شخصيةٍ رئيسةٍ تمارسُ البحثَ في إرثِـها العائليِّ الإشكاليِّ، وتبحثُ عن جوابٍ لهذا السؤال الأساس: ما هو انتسابي العائلي؟ إلى أيِّ عالم عائليٍّ أنتمي بالضبط؟ وكيف لمن ينتمي إلى أكثرَ من عالم عائليٍّ أن يحددَ نسبَه وهُـويتَـه: هل أنا فلبينيٌّ أو كويتيٌّ؛ أأنا عربيٌّ أم غيرُ عربيٍّ؛ هل أنا مسيحيٌّ أو مسلمٌ؛ أأنا ابنُ خادمةٍ من عائلةٍ فلبينيةٍ فقيرةٍ أم أنا حفيدُ عائلةٍ كويتيةٍ غنية؟.. ويبدو أن المشكلةَ الأساسَ هي في هذا الانقسام والازدواج بين وطنين وهُـويتين، فلا هو فلبينيٌّ خالصٌ مثل الفلبينيين، ولا هو عربيٌّ خالصٌ مثل العرب.. وهو ما عبَّر عنه بهذه الكلمات الدالة: «لو كنت فلبينيًّا هناك.. أو Arabo هنا!.. لو تنفع كلمة لو..» ( ص18).

وهكذا يبدو أن محكيَّ الانتسابِ العائليِّ في هذه الروايةِ يركز أساسًا على مساءلة الهُـوية، هُـوية هي مؤلفةٌ من أصولٍ مزدوجةٍ أو متعددة، لكنها في النهاية هُـويةٌ غائبةٌ، هي أشبهُ بهُـويةِ «البدون» في المجتمع الكويتي… وسؤالُ الهُـويةِ والانتسابِ يبدأ من الاسم الشخصيِّ، والشخصيةُ الرئيسةُ في روايةٍ تتأسسُ على نصٍّ أوتوبيوغرافيٍّ تخييليٍّ هي شخصيةٌ لا اسمَ لها محددًا، لها أكثرُ من اسم، اسمٌ باللغة الفلبينيةِ واسمٌ باللغة العربية: خوسيه / عيسى، ولها أكثرُ من لقب، وفي كلِّ لغةٍ يُنطَق اسمها بطريقةٍ مختلفة، وقد يكون لها اسمٌ من دون معنى، أو بمعنى يثير السخريةَ، لنسمع ما يقوله بلسانه:

«اسميJose ،،

هكذا يُكتب. نَـنطقه في الفلبين، كما في الإنجليزية، هوزيه. وفي العربية يصبح، كما في الإسبانية، خوسيه. وفي البرتغالية بالحروف ذاتِـها يُكتب، ولكنه يُنطق جوزيه. أما هنا، في الكويت، فلا شأنَ لكل تلك الأسماءِ باسمي حيث هو… عيسى!

(…)، عيسى اسمٌ عربي، يُنطق هناك Isa، وهو ما يعني «واحدٌ» بالفلبينية، ومن دون شكٍّ أن الأمرَ سيبدو مضحكًا حين يناديني الناسُ برقمٍ بدلًا من اسم!

عندما كنتُ هناك (يقصد الفلبين)، كان الجيرانُ وأبناءُ الحي ممن يعرفون حكايتي… ينادونني Arabo، أي العربي، رغم أنني لا أشبهُ العربَ في شيءٍ إلا في نمو شاربي وشعرِ ذقني بشكلٍ سريع…

أما هنا (يقصد الكويت)، فإن أولَ ما افتقدته هو ذلك اللقب Arabo إلى جانب ألقابي وأسمائي الأخرى، لأكتسبَ لاحقًا لقبًا جديدًا ضَـمَّـتْه الظروفُ إلى جملة ألقابي، وكان ذلك اللقبُ هو… الفلبيني!» (ص 17 – 18).

هدفُ هذه الدراسةِ أن تثيرَ من الأسئلةِ ما يساعدنا على إعادة قراءةِ الروايةِ العربيةِ من خلال مفهومين نفسانيين لم يجدَا بعدُ طريقَـهما إلى النقد العربي: كيف نقول «رواياتِــنا العائليةَ»؟ كيف نبحثُ في الأصول والبدايات؟ كيف نمارسُ الحفرَ في النفس والذاكرة؟ كيف نقول آباءَنا وأجدادَنا؟ كيف نقول ذواتِــنا؟ كيف نقول آخرَنا؟ كيف نعيد بناءَ هُــويتِــنا وغيريتِــنا؟ ماذا عن محكيِّ الانتساب العائليِّ في مختلفِ الأجناسِ السردية، جنسِ الروايةِ وجنسِ الأوتوبيوغرافيا بالأخص؟ ماذا عن هذه الهُـويةِ الغائبةِ في محكياتِ الانتسابِ العائلي؟ ماذا عن هؤلاء الـ«بدون» هُــوية في مجتمعاتِــنا العائلية؟

الــهــوامـــش:

1) Freud, Sigmund / Fliess, Wilhelm : Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904; édition complète établie par Jeffrey Moussaieff Masson ; édition allemande revue et augmentée par Michael Schröter; transcription de Gerard Fichtner; trad. de l’allemand par Françoise Kahn et François Robert. Paris, Presses universitaires de France, 2006.

2) في البداية، قدَّم فرويد هذا النص القصير الشهير «الرواية العائلية عند العصابيين» إلى أوتو رانك من أجل إدراجه في كتابه: أسطورة ميلاد

البطل، وهو كتاب صدر سنة 1909م، وظهر في طبعة منقحة سنة 1913م، ثم في طبعة موسعة بتقديم من إليوت كلاين سنة 1922م، ونشر بعد ذلك في كتاب فرويد:

S.Freud, «Le roman familial des névrosés (1909)», in : Névrose, psychose et perversion. Paris, Presses Universitaires de France ,1973, pp 157-160.

3) Otto Rank, 1909 «Der Mythus von der Geburt der Helden. Versuch einer psychologischen Mythendeutung», Schriften zur angewandten Seelenkunde. Leipzig & Wien. Trad, franc.: Le mythe de la naissance du héros. Paris, Payot, 1983.

4) آخر كتاب نشره فرويد سنة وفاته، 1939م، وصدرت الترجمة الإنجليزية في السنة نفسها من طرف كاترين جونس تحت عنوان: موسى والتوحيد، وظهرت أول ترجمة فرنسية من إنجاز آن برمان سنة 1948م؛ وفي سنة 1986م، ظهرت ترجمة أخرى إلى الفرنسية مراجعة ومنقحة تحت عنوان: L›homme Moïse et la religion monothéiste؛ ينظر:

Moïse et le Monothéisme, 1939, dans L’homme Moïse et la religion monothéiste, Gallimard, ou dans Œuvres complètes-psychanalyse: vol. 20 : 1937-1939, (OCF), PUF, 2010.

وقد نقل جورج طرابيشي كتاب: موسى والتوحيد إلى اللغة العربية (دار الطليعة للطباعة والنشر)، وصدرت منه طبعات عدة.

5) Catherine Dubeau, La lettre et la mère: roman familial et écriture de la passion chez Suzanne Necker et Germaine de Staël, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2013, p 51.

6) Jacques Lecarme: L’Autobiographie, Paris, Colin, 1997.

7) نشير مثلًا إلى دراسات المحلل النفسي أندري غرين:

André Green , Un œil en trop ; Le complexe d’Œdipe dans la tragédie, ed. Minuit, 1969. Narcissisme de vie et narcissisme de mort, Paris, Les Éditions de Minuit, 1983.

8) Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1972, rééd. Gallimard, coll. Tel, 1977.

أما الترجمة العربية: مارت روبير: رواية الأصول وأصول الرواية، ترجمة: وجيه أسعد، منشورات اتحاد كتاب العرب، سوريا، ط1، 1987م.

9) مارت روبير، نفسه، ص47.

10) نفسه، ص51.

11) Didier Anzieu : Le corps de l’œuvre, essais psychanalytiques sur le travail créateur, Paris, Gallimard, 1981.

12) Didier Anzieu, Le corps de l’œuvre, Gallimard, 1981, p 222.

13) محكي الانتساب العائلي مصطلح ابتكره دومينيك فيار سنة 1996م في مداخلة شارك بها في ملتقى حول: «وضعيات الرواية المعاصرة» (6 – 13 يوليو 1996م)، ونشرت هذه المداخلة في شكل نص تحت عنوان: «انتسابات أدبية» في كتاب جماعي:

Dominique Viart : Filiations littéraires, in : Jan Baetens et Dominique Viart(direction) : Etats du roman contemporain, Ecritures contemporaines2, Lettres modernes Minard, Paris, 1999, pp 115 – 139.

ومحكي الانتساب العائلي شكل أدبي جديد ازدهر في الرواية الفرنسية منذ الثمانينيات، وهو قد أتى ليحلّ محلّ الأشكال الكرونولوجية للأوتوبيوغرافيا والتخييل الذاتي، وليتقدم في شكل بحث أركيولوجي في أنساب الذات، من أجل استكشاف الماضي العائلي، ومن أجل بناء معرفة بالذات انطلاقًا من الوجوه العائلية: الآباء والأجداد. وقد وظف لوران دومانز هذا المصطلح في كتابه المهم:

Laurent Demanze, Encres orphelins, Josi Corti, Paris, 2008.

الروايات موضوع الدراسة:

سهيل إدريس: الحي اللاتيني، دار الآداب، بيروت (الطبعة الأولى، 1953م)، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، الطبعة 15، 2007م.

سعود السنعوسي: ساق البامبو، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة السادسة، 2013م.

ما يصعُبُ تفسيره هو أن لايوس قد قرّر الزواج من جوكاست، ابنة مينوس، بل أنجب منها ابنًا، على الرغم من تنبيه- عقاب الآلهة الذين لا يمزحون! لكن أمام هذا التهديد، قرَّرَا، ربَّما، التخلُّص من هذا الوليد، تجنُّبًا للعقاب.

ما يصعُبُ تفسيره هو أن لايوس قد قرّر الزواج من جوكاست، ابنة مينوس، بل أنجب منها ابنًا، على الرغم من تنبيه- عقاب الآلهة الذين لا يمزحون! لكن أمام هذا التهديد، قرَّرَا، ربَّما، التخلُّص من هذا الوليد، تجنُّبًا للعقاب.

والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).

والحوار هو الذي سمح للطبيبة بأن تكتشف بأن مريضها ليس من ذلك النوع العادي الذي يرتاد عيادتها. إنه مختلف واستثنائي، وبخاصة في ردوده وأجوبته وحواراته. يتعلق الأمر بأستاذ جامعي، يساري، شاعر، درس بفرنسا، متزوج من أجنبية، ينتمي إلى جيل الأسئلة والقضايا الكبرى، ومحاولته الانتحار هي التي أتت به إلى لقاء الطبيبة، لكنه على حد تعبير الطبيبة نفسها: «لا يترك لي مجالًا لممارسة خبراتي المهنية. وكأنه يحاول إشعاري بقدراته على فهم النفس البشرية» (ص21).

ويكفي في هذا المقام أن نستحضرَ روايةً واحدةً: ساق البامبو الصادرة سنة 2012م من متنٍ روائيٍّ وأوتوبيوغرافيٍّ يتكاثر ويتجدد مجسِّــدًا هذه المحطةَ الثانية (من مثل: حفريات في الذاكرة من بعيد للكاتب المغربي محمد عابد الجابري. أشواق درعية: العودة إلى الحارة للكاتب المغربي محمد العمري. والد وما ولد للكاتب المغربي أحمد التوفيق. أطفال بورقيبة للكاتب التونسي حسن بن عثمان…). وسنكتفي هنا بتسجيل مجموعةٍ من الملاحظاتِ والافتراضاتِ: تقوم الروايةُ في: ساق البامبو على نصٍّ أوتوبيوغرافيٍّ مكتوبٍ أصلًا باللغةِ الفلبينيةِ تكفل بترجمتِه إلى اللغة العربية إبراهيم سلام (وهناك صفحات في بداية الرواية تعرِّف بالمترجم وتقدم كلمتَـه في الموضوع) بناءً على طلبٍ من كاتبه الأصلي الفلبيني/ الكويتي.

ويكفي في هذا المقام أن نستحضرَ روايةً واحدةً: ساق البامبو الصادرة سنة 2012م من متنٍ روائيٍّ وأوتوبيوغرافيٍّ يتكاثر ويتجدد مجسِّــدًا هذه المحطةَ الثانية (من مثل: حفريات في الذاكرة من بعيد للكاتب المغربي محمد عابد الجابري. أشواق درعية: العودة إلى الحارة للكاتب المغربي محمد العمري. والد وما ولد للكاتب المغربي أحمد التوفيق. أطفال بورقيبة للكاتب التونسي حسن بن عثمان…). وسنكتفي هنا بتسجيل مجموعةٍ من الملاحظاتِ والافتراضاتِ: تقوم الروايةُ في: ساق البامبو على نصٍّ أوتوبيوغرافيٍّ مكتوبٍ أصلًا باللغةِ الفلبينيةِ تكفل بترجمتِه إلى اللغة العربية إبراهيم سلام (وهناك صفحات في بداية الرواية تعرِّف بالمترجم وتقدم كلمتَـه في الموضوع) بناءً على طلبٍ من كاتبه الأصلي الفلبيني/ الكويتي.