منصور الصويم - روائي و كاتب سوداني | يناير 1, 2024 | مقالات

مدخل: تهدف هذه الكتابة إلى تقديم قراءة مزدوجة عن الحرب وتأثيرها وكيفية تناولها داخل متن السرد السوداني على مستوى النصوص الروائية، وعلى المستوى التخييلي والاجتماعي- المعرفي، كما تحاول في الآن ذاته رصد واستكناه مواقف السراد -كُتّاب الرواية- السودانيين وتبيان حجم تفاعلهم أو تورطهم في الحرب الدائرة الآن في السودان ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. أتناول بالقراءة عملين روائيين رأيت أنهما قدما تشريحًا فنيًّا وسرديًّا دقيقًا لتأثيرات الحرب في السودان، سواء تلك التي ارتبطت بالحروب السودانية القديمة أو ذات الارتباط المباشر بالحرب الدائرة الآن. ومن خلال هذا الرصد أرمي إلى مقاربة القدرة الرؤيوية التي استبطنتها هذه الأعمال، وتمظهرت إما في شكل موقف تحذيريّ/ تَنَبُّئِيّ من نشوب الحرب الكبرى، أو طرح أسئلة مفتاحية تتعلق بالإشكالات المجتمعية المتولدة عن أثر الحروب السودانية السابقة، وكان من الممكن عن طريق الإجابة عنها، تلافي كثير من التعقيدات المجتمعية والثقافية التي قادت إلى الوضع الكارثي الذي يواجهه السودان الآن.

واخترت ثلاثة من كتاب السرد السودانيين كشفت مواقفهم المعلنة إثر الحرب الأخيرة عن التورط المباشر في وقائع الواقع المتشابكة والمعقدة التي تتفوق أحيانًا على الخيال نفسه، مثلما حدث في الحرب الأخيرة بكل تداعياتها المحزنة. كما أطمح من وراء هذا الاختيار بناء رؤية تخييلية لما يمكن أن ينتجه مخيال هؤلاء الكتاب إن أتيح لهم إنتاج أعمال سردية- روائية وقصصية أو سيرية-و تتناول تداعيات ما يمكن أن نطلق عليها حرب الخرطوم، المتوجة لكل الحروب السودانية السابقة لها.

تأسيس نظري

«إن الحرب في الحقيقة ليست سوى الإفصاح عما ترمي إليه السياسة. إن إخضاع السياسة لوجهة النظر العسكرية لغو؛ لأن العامل السياسي هو الذي يقرر الحرب، ويرى أنه يجب أن نسعى إلى الحرب بكل ما لدى الأمة من طاقات، ثم الدخول في معركة متكافئة. إن الميل لسحق العدو أمر ملازم لفكرة الحرب، والنصر أليس سوى مرادف للإبادة؟».

ما المراد بأدب الحرب؟

هل هو كل كتابة أدبية تناولت بشكل من الأشكال صورة أو ملمحًا للحرب أو المعركة أو القتال؟ هل الكُتاب معنيون ضمن مشروعاتهم الإبداعية بملاحقة ومتابعة آثار الحروب والكتابة عنها بصورة يقصد منها الدفع المعنوي أو الإعلامي… إلخ.

الحرب بما تمثله من هاجس إنساني ظلّ يؤرق البشرية في كل مراحل تاريخها الممتد لملايين السنين؛ وبما تمثله دومًا من تهديد لاستمرار هذه البشرية وجودًا على سطح هذا الكوكب بصورة آمنة؛ وبما تعنيه أبدًا من تهديد لكل القيم النبيلة والخيرة والإنسانية. تحت كل هذه المعاني أو المسلمات يصبح من حق الإنسان مقاومة ومدافعة هذا الشيء الكارثي الذي نسميه حربًا، معركةً، قتالًا،… إلخ.

انطلاقًا من هذا التأسيس يصبح لزامًا على الكاتب -المثقف، المبدع- اتخاذ موقف تجاه هذه الفكرة الانهزامية، بالوقوف ضدها، وبالانحياز لكل ما يمكن أن يحقق السلم والأمن ويجتث الحروب من جذورها. هذا الموقف من الكاتب أو المثقف يرتبط ارتباطًا عضويًّا بالكتابة والمنتوج الأدبي أو الإبداعي، بمعنى أن مقاومة ومحاربة التشوهات الإنسانية والانحرافات المجتمعية -الحرب أسطع صورها- هي أساس من هموم الكتابة والإبداع بصورة عامة؛ وهذا يعني أن الهم التاريخي المجتمعي والإنساني أحد الشروط الأساسية التي تنبني عليها الكتابة الإبداعية. هذا، على الأقل، بالنسبة لما أكتبه وأتبناه ضمن مشروعي الإبداعي. فكتابة لا تحفل بالمتغيرات المجتمعية وما يعتريها من تفكك وانحلال- نتاج ظواهر في ظاهرها الغموض والانبهام وفي بروزها المباغتة، وإن كانت تتكون ببطء وفي غفلة من الجميع- هي غير جديرة بالتوقف عندها؛ على الأقل تحت الظرف التاريخي الراهن، محليًّا وعالميًّا؛ إذ كيف يمكن أن تُكتب وموت مجاني مجنون يحاصر الجميع؟

يجب عدم الفصل بين ما هو إبداعي وما هو اجتماعي «سياسي- تاريخي». هذا يستدعي أيضًا إيضاح أن هذا الدمج أو هذا الحمل المزدوج للهمّين الإبداعي والاجتماعي يحدده ويشرطه في حالة الكتابة الإبداعية، الأدبية، مدى توافر الأدبية والإبداعية في هذا المنتوج الإبداعي؛ فليس كل كتابة اتخذت من الحرب -مثلًا- مدخلًا للإبداع هي كتابة إبداعية، كما ليس كل كتابة اجتماعية تدثرت بدثار الأدب هي كتابة إبداعية، وهذا معلوم بالضرورة للمشتغلين بالأدب.

ثمة ملاحظة أخيرة تتصل بالمعنى المراد لمصطلح «أدب الحرب» وهي أن هذا المصطلح يتحدد خلال هذه الكتابة بمنأى عما أصطلح على تسميته بالأدب المعنوي أو الأدب التعبوي؛ إذ إن هذا المصطلح- ضمن هذه الكتابة- يعمل على شجب الحرب وإدانتها إطلاقًا دون موقعتها تحت أي تسميات إجرائية أو تبريرية.

حرب الخرطوم

منجد باخوس

دفعت حرب الخرطوم الأخيرة، أو حرب الخامس عشر من إبريل 2023م، كثيرًا من الباحثين والصحافيين إلى محاولة بحث الأسباب الحقيقية لاشتعالها، ومن ضمن الوسائل التي لجأ إليها هؤلاء الباحثون والصحافيون التنقيب في الرواية والسرد السودانيين، في محاولة جادة لالتقاط تفاصيل تفسيرية أنتجتها هذه الأعمال السردية، ولا سيما أن انشغال كتابها في السنوات الأخيرة كان منصبًّا بشكل ملحوظ على تناول موضوع الحرب سواءٌ تنقيبًا في المتن التاريخي السوداني، أو إسقاطًا على واقع الحروب السودانية الكثيرة بعد تكون الدولة السودانية الحديثة. وبالطبع أطولها الحرب التي دارت بين شمال السودان وجنوبه -قبل الانفصال- لأكثر من خمسين عامًا قُتِلَ خلالها أكثر من مليوني شخص. يقول الصحافي والباحث الإعلامي يوسف حمد: «هناك تقارب ورفقة ما بين بداية الحرب الأهلية في جنوب السودان (1955م) وتاريخ ظهور الرواية السودانية في ستينيات القرن الماضي، وكلما تطورت واحدة أمسكت بيد الأخرى حتى وصلنا إلى حرب دارفور الشرسة والحرب التي اندلعت حاليًّا». وكأنما يريد يوسف حمد أن يقول هنا: إن ترافق الرواية السودانية للحرب السودانية بدا وكأنه حالة وعي مصادم ومقاوم لهذه الحالة الاحترابية منذ بداية اندلاعها العنيف في خمسينيات القرن المنصرم.

عشرات الأعمال الروائية والقصصية السودانية كان محور موضوعاتها الأساسي هو الحرب، سأشير هنا إلى بعضها قبل أن أعود وأركز على العملين المختارين للقراءة التطبيقية. من الأعمال المهمة التي تناولت الحرب بصورة مباشرة أو بجعلها ثيمة مخفية يستحيل قراءة العمل دون الإحالة إليها نجد أعمال كل من: أحمد حسب الله الحاج «فاشودة»، منجد باخوس «جمجمتان تطفئان الشمس»، عاطف عبدالله «قصة آدم: فوق الأرض- تحت الأرض»، الهادي علي راضي «فريق الناظر»، عماد البليك «قارسيلا»، أحمد حمد الملك «الحب في زمن الجنجويد»، أسامة الشيخ إدريس «النهر يعرف أكثر». وغيرها من الأعمال القصصية والروائية المهمة.

نماذج تطبيقية

العملان المختاران في هذه القراءة قدما شكلين من كتابة الحرب: الأول يعبر عن الحرب في التاريخ السوداني، والثاني يسائل أعنف وأطول الحروب في السودان وأكثرها تأثيرًا في مسيرته الحديثة. وجاء النموذجان في قالب روائي يستوعب التحولات التاريخية والاجتماعية العميقة التي أحدثتها هذه الحروب. كما أنهما وفقا إلى حد كبير في تقديم رؤية سردية متقدمة عن الحرب وفظائعها وتأثيراتها المجتمعية والسياسية والتاريخية، فهما بالتالي يصلحان تمامًا لعرضهما وفق المنهجية المتبعة في هذه القراءة.

النموذج الأول: رواية صقر الجديان

قدم القاص والروائي محمد سليمان الفكي في هذه الرواية صورة مرعبة لبشاعة الحرب وقدرتها على تدمير الفرد، والجماعة، والأمم والدول. فمن خلال سرد قصة صحافي التحق بالقوات الشمالية المحاربة في جنوب السودان، بهدف إعداد تقارير صحافية لصالح صحيفة القوات المسلحة الرسمية؛ نقترب بشكل مؤلم من مآسٍ وفظاعة أسوأ حرب شهدتها إفريقيا خلال القرن العشرين.

نجح كاتب هذه الرواية/ الإدانة، في نقل (الألم) من صورته التخيلية الأدبية ليقترب في معناه من المحسوس الموجع إلى درجة الغثيان. فقراءة هذا العمل هي تجربة مؤلمة للنفس والجسد ناتجة عن التعذيب والخوف والرعب والفقدان المتدرج للعقل، وكل ما يمكن أن تسببه الحروب البشعة من آلام للفرد (الجندي، المواطن، الأسير)، حتى الحيوان الهائم في غابة التوحش التي تماثل -للمفارقة- الجنة في مقابل وحشية الإنسان الذي في سبيل اللاشيء يمضي لإبادة كل أثر للحياة.

نجح كاتب هذه الرواية/ الإدانة، في نقل (الألم) من صورته التخيلية الأدبية ليقترب في معناه من المحسوس الموجع إلى درجة الغثيان. فقراءة هذا العمل هي تجربة مؤلمة للنفس والجسد ناتجة عن التعذيب والخوف والرعب والفقدان المتدرج للعقل، وكل ما يمكن أن تسببه الحروب البشعة من آلام للفرد (الجندي، المواطن، الأسير)، حتى الحيوان الهائم في غابة التوحش التي تماثل -للمفارقة- الجنة في مقابل وحشية الإنسان الذي في سبيل اللاشيء يمضي لإبادة كل أثر للحياة.

رمزية صقر الجديان (شعار دولة السودان) وعنوان الرواية ولقب إحدى الشخصيات الرئيسة، تأتي ملتبسة وشعرية وغامضة تتداخل مع التوحش والذكاء والجنون الذي يدمغ الرواية من بدايتها إلى نهايتها. إنه عمل بديع، لكاتب جبار.

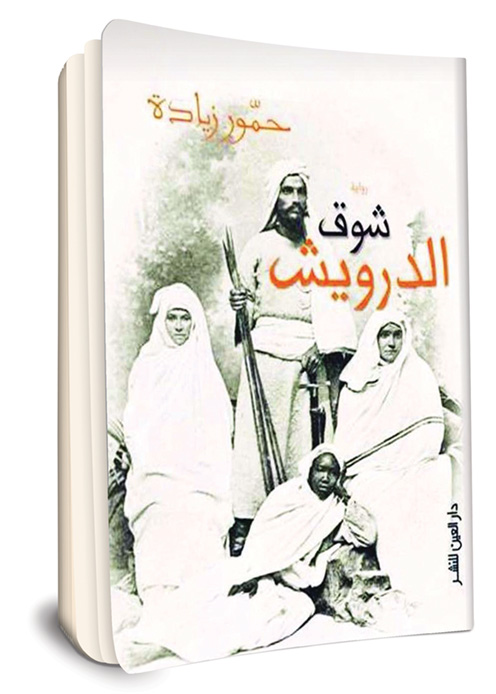

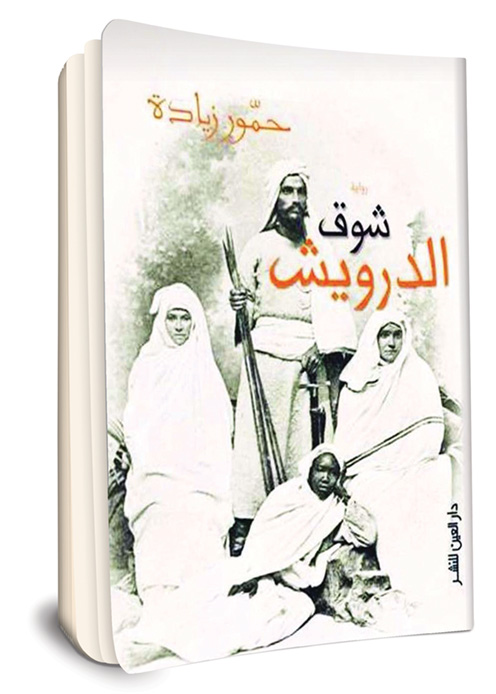

النموذج الثاني: رواية شوق الدرويش

أثارت رواية شوق الدرويش للروائي السوداني حمور زيادة كثيرًا من الجدل حين صدورها، ومبعث ذلك الجدل تلك المنطقة التاريخية الحساسة التي اشتغلت عليها الرواية، وهي حقبة المهدية. فالرواية عبر ثيمات متداخلة عدة (الحرب، المهدية، الرقيق، الغزو الأجنبي)، تناولت جانبًا من التاريخ السوداني يكاد يكون غير مطروح بصورة كافية، أو تنتابه كثيرًا من جوانبه العتمة والتشويش، سواء من المؤرخ السوداني (المهزوم) أو المؤرخ الأجنبي (المنتصر). وعلى الرغم من أن الرواية عمل فني بحت لا يخضع للمراجعات العلمية والأكاديمية كما يحدث للكتابة التاريخية المتخصصة إلا أن شوقَ الدرويش وكاتبَها لم يَنجوَا من تُهَم التخوين وتزييف التاريخ…

في مدخل رواية شوق الدرويش يقول الراوي: «أتتهم الحرية على بوارج الغزاة وخيولهم في سبتمبر 1898 مع دخول الجيش المصري للبلاد انكسرت دولة مهدي الله». ربما وجد بعض نقاد الرواية في هذا المفتتح مدخلًا لتصنيف الرواية بأنها عمل ضد المهدية/ الوطن، لكن «هل كان الراوي يقصد هنا تحرير السودانيين من حكم المهدية- الوطني- الذي اتصف بالعنف والعسف؟ هل المقصود وفقًا لسياق النص تحرير سجناء سجن الساير سيئ السمعة بغض النظر عن جنسية السجناء وموقعهم الاجتماعي، سادة كانوا أو عبيدًا، وطنيين أو أجانب؟ أم هل المقصود بالتحديد هم العبيد، الذين يتمحور نص الرواية بشكل أساسي حولهم، متخذًا من شخصية «بخيت منديل» مرتكزًا أساسيًّا لتبئير السرد»؟ ما يعنينا هنا أن هذا المفتتح يشير بوضوح إلى الحرب العنيفة التي تعرض لها السودان في نهاية مدة حكم المهدية التي اتصفت بدورها بكثرة الحروب، حتى إنه بإمكاننا وصفها بأنها كانت لحظة حكم حربي ممتد منذ البداية إلى النهاية. حروب طويلة ومتعددة امتدت تأثيراتها حتى اللحظة الراهنة (الحرب الدائرة) متمثلة في شكل الاصطفاف غير المحسوس الذي حاول بعضٌ الترويج له، بأن حرب اليوم لا تختلف في ملامحها عن حروب المهدية الوطنية، أو بمعنى آخر «أولاد البحر ضد أولاد الغرب»، أو «الجلابة ضد الغرابة»، أبناء شمال السودان ضد أبناء غرب السودان!

يقول الكاتب محفوظ بشرى عن رواية شوق الدرويش: «على الرغم من التوتر والحساسية التي تعتري تناول هذه الفترة نظرًا إلى الاختلاف بين من يرونها ثورة وطنية طردت الاستعمار التركي، لكن تم تشويهها من قبل المؤرخين الأجانب. والفريق الآخر الذي ينظر إليها بوصفها حقبة من الإرهاب والقتل والترويع بسبب التطرف الديني وذلك بالاستناد إلى الروايات الشفهية المحلية وما سطره الناجون من الأسرى المصريين والأوربيين. لكن زيادة نجح في شوق الدرويش في استخدام أكثر المراجع التاريخية عن تلك الفترة فجمع منها التفاصيل والقصص التي أعاد استخدامها بسيناريوهات خدمت هدف الرواية الأساسي: سرد قصة الإنسان في تحولاته الوجودية التي لا يقيدها زمان أو مكان». المقطع السابق يعطي فكرة شبه كاملة عن أحداث الرواية، والأثر الذي أحدثته في تلك الحقبة (الإرهاب والقتل والترويع) حسب سياق الرواية، إضافة إلى الأثر الاجتماعي الممتد تاريخيًّا حتى وقتنا الحاضر محمولًا على سيرة بطل الرواية المسترق/ الحر مثلما تروي سيرته الروائية، وما تمثله بالتالي من سيرة للعتقاء وأحفاد المسترقين في المجتمع السوداني الحديث (الدولة الحديثة) ومدى تأثيرهم وتأثرهم بالتحولات التي صاحبت تاريخ الدولة الوطنية.

تفكك رواية شوق الدرويش المجتمع في العهد المهدوي، وتقدم صورة كاشفة لشكل العلاقات التراتبية لأفراد هذا المجتمع المقهور، وتبرز خلال ذلك وجهًا بشعًا للمهدية؛ تتحكم فيه الدولة الدينية القابضة والمتشددة، وتحرك مفاصله الحروب المتوالية بكل عنفها وعسفها، وما تطرحه من ظلم على هامش فظاعتها الميدانية داخل حواضر وقرى السودان الكبير: «اجتاح الدراويش الخرطوم عند الفجر. انهد السد فطاشوا بأنحائها. انتشروا كالجراد (…) قبل أن ينتصف النهار وصلوا. تحطم الباب وعبروا جثته إليهم. ذبحوا الأب بولس. أمسك به أربعة منهم وقطع خامس عنقه وهو يكبر الله».

تفكك رواية شوق الدرويش المجتمع في العهد المهدوي، وتقدم صورة كاشفة لشكل العلاقات التراتبية لأفراد هذا المجتمع المقهور، وتبرز خلال ذلك وجهًا بشعًا للمهدية؛ تتحكم فيه الدولة الدينية القابضة والمتشددة، وتحرك مفاصله الحروب المتوالية بكل عنفها وعسفها، وما تطرحه من ظلم على هامش فظاعتها الميدانية داخل حواضر وقرى السودان الكبير: «اجتاح الدراويش الخرطوم عند الفجر. انهد السد فطاشوا بأنحائها. انتشروا كالجراد (…) قبل أن ينتصف النهار وصلوا. تحطم الباب وعبروا جثته إليهم. ذبحوا الأب بولس. أمسك به أربعة منهم وقطع خامس عنقه وهو يكبر الله».

تلخص رواية شوق الدرويش في أحد جوانبها واحدة من أهم السمات التي لازمت الدولة السودانية في حقبتيها الوطنيتين (المهدية وما بعد الاستعمار)، وهي سمة الحروب الداخلية العنيفة التي تواجهها الدولة القابضة ضد مواطنيها بمختلف مكوناتهم السياسية- الاجتماعية، وبتوصيفات إدانة وتخوين مختلفة (متمردين، مارقين، مخالفين، خونة،… إلخ). وبناءً على هذا التلخيص يمكننا القول: إن هذه الرواية، أشارت بشجاعة إلى مكمن الخلل في البنية السياسية للدولة السودانية القابضة، قديمًا وحديثًا، وإننا وفقًا لهذه الإشارة لا يمكننا محاكمتها سياسيًّا أو تاريخيًّا لكن بالإمكان أن نأخذ بها كسؤال سردي مقلق ولافت دفع كثيرين إلى النبش في التاريخ السوداني قديمه وحديثه.

روائيون في مواجهة الحرب

استندت في هذا المبحث على مقال أخير تناولت فيه علاقات صناع الخيال بالحرب الدائرة الآن في السودان، محاولًا رصد مواقفهم ككتاب ومثقفين مؤثرين، وكيفية تفاعلهم مع ما جرى ويجري. كما حاولت ربط ذلك ببعض منتوجاتهم السردية (الروائية)، التي توضح بصورة مسبقة موقفهم من الحرب بشكل عام.

بركة ساكن

كتب الروائي عب العزيز بركة ساكن في حقبة التسعينيات، قصة قصيرة مرعبة، وكانت الحرب مشتعلة، أقسى الحروب وقتها وأطولها؛ حرب الجنوب. في نهاية هذه القصة وبعد تجربة فانتازية يتعرض جندي مسكين للموت متفجرًا بلغم بعد أن ظن -وظننا- أنه وصل أخيرًا إلى بَرّ الأمان؛ أمام بوابة قيادته العسكرية، في صورة خيالية مبهرة تقارب ما يحدث الآن أمام بوابة سلاح المدرعات أو سلاح المهندسين أو غيرهما من القواعد العسكرية المحاصرة في الخرطوم «عاصمة الحرب».. القصة اسمها «حذاء ساخن»؛ حذاء يطأ لغمًا فيتطاير جسد مرتديه إلى أشلاء متناثرة.

لبركة ساكن أعمال أخرى قصصية وروائية غارقة خيالًا في الحروب والدماء، تنذر انفعالًا من حال الدمار الذي ينتظرنا. ولبركة أيضًار-بركة الواقعي- موقفه المباشر المصادم الذي أعلنه لحظة اندلاع هذه الحرب. والكاتب الواقعي منتج الخيال، بلا شك يرى في سطوع ذاكرته وظلام أقبيتها ما لا يراه الآخرون، قد تتفق معه أو تختلف لكنه من موقعه هذا «الواقعي- الخيالي»، أراك رؤيته المحذرة التي تغلب -ضمنًا- كِفّة على الأخرى. حذّر بركة من اجتياح الجنجويد «الدعم السريع» للسودان بأجمعه وليس الخرطوم فقط، ودعا إلى مقاتلتهم وقتل طموحاتهم «الخيالية»! لكنه في الآن نفسه طالب بإيقاف الحرب! وبإدانة كل المتورطين فيها ومحاسبتهم سواء من الجيش أو من الدعم السريع.

كيف كان حضور صانع الخيال هنا؟ هل أرعبه خياله منتج «مسيح دارفور» مما سيأتي؟ أم إن خياله منتج ما سيأتي هو الذي أرعبه واستدعاه للتورط في حرب «الانحيازات» و«الاصطفافات» التي أُقحم فيها إقحامًا؟

محمد سليمان الشاذلي

عزت الماهري

فوجئ الأصدقاء «الإسفيريون» لكاتب ومنتج الخيال عزت الماهري، بأنه هو نفسه يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع! مكمن المفاجأة تأتى من كونهم لم يتصوروا مطلقًا أن خالق عوالم وشخصيات النص السردي البديع «جقلا نشيد الرمل» سيتورط إلى هذا الحد في السياسة إلى أن يعتلي فوهة البنادق والمدافع ممثلًا لإحدى الفئتين المتقاتلين! هذا «خيالي»! ربما صرح بعضهم إلى بعضٍ بهذا أو أسرُّوا به إلى أنفسهم. فما يدور من قتال الآن وبكل تداعياته الغرائبية لم يكن متوقعًا لأكثرهم، وأن يكون صديقهم -منتج الخيال- جزءًا من هذه المخيلة الغرائبية أو المقتلة المرعبة أيضًا لم يكن شيئًا متصورًا. فأي خيال أنتج هذه الحرب (العبثية)، أو أي مفاعل للتخييل أنتج شخصياتها الفاعلة والمنفعلة بها تأثيرًا، والمحركة لها في لهيب النيران؟ أهو الخيال الجمعي «الباطن»، اللامنظور، المخفي بـ«الغباش» و«عكرة» الماء وصرير الريح في البوادي؟!

عبدالحفيظ مريود

انخرط الروائي والقاص والسيناريست عبدالحفيظ مريود (صانع الخيال متعدد المشارب)، في كتابات نقدية متصلة بالحرب المحتدمة في السودان، منتقلًا بشكل صادم لزملائه ورفاقه القدامى (في العمل وربما التنظيم)؛ من مربع مناصرة القوات المسلحة إلى نقدها بعنف والانحياز الواضح إلى قوات الدعم السريع، مسندًا موقفه هذا على «خطاب الهامش» وأيديولوجيته ورؤيته لـ«سودان الغد» ضد «سودان 56». هل أبصر «خيال» مريود ما لم يبصره الآخرون؟ أم إن الأمر لا يتعدى محاولة حالمة لبناء «بلد من خيال»؟

أخيرًا.. ما الخيال؟

يمكننا تقريب معنى الخيال كالتالي: «نشاط إنساني ينجز التأمل الذاتي بعيدًا من الواقع وقريبًا منه، وفيه تتجسد قدرة العقل أو النفس البشرية على اختراق الغوامض التي يمثلها مأزقها الوجودي». فهل اخترق إنسان السودان غوامض مأزقه الوجودي وأنتج حربه التي لا تبقي ولا تَذَر أملًا في سكون «رحاها» حتى يبصر جنته المحلومة أو المتخيلة… تلك التي تقع عند الضفة الأخرى للحرب والموت والدمار، ضفة السلام والأمن والطمأنينة؟

قد يبدو هذا خياليًّا و«عبثيًّا» فـالخيال مثلما يقول ناصر السيد النور: «مفردة مثيرة للغموض والدهشة، لكنها تظل محفزًا مستمرًّا في التجربة الإنسانية ومصدرًا للارتقاء بالحالة الإنسانية في أفقها المعرفي والبحث المستمر عن حلول لمشكلات الواقع. وأنماط الحياة والعلوم والمعارف تكونت في الخيال وتم إنجازها لاحقًا في العالم المادي». وفي تعريفه للخيال الروائي يضيف الناقد ناصر السيد النور: «لا يتحكم الخيال الروائي في بنية النص الروائي وحسب، بل ينتج الشكل الروائي ويظل حاكمًا لمساره وما يتطور عنه من أحداث متصورة خيالًا بالاستناد إلى بنية معرفية كتابية سردية. فالنص الروائي بوصفه فضاءً يتفاعل فيه الخيال واللغة مازجًا بين رؤية سردية تقرأ أحداثًا عبر شخصيات مجسدة بالمعني السردي في الشخصية الروائية، ورؤية تخييلية سردية مخططة من أجل تشييد عالمٍ ما، فالفضاء بالتالي جزء جوهري من الفعل الذهني لإعادة تشييد العالم ما دام الخيال لا يمكنه إلا أن يصور الأشياء التي تبدو امتدادًا فضائيًّا فسيحًا مخصبًا جماليات الواقع».

ما الذي (رآه) روائيو وقصاصو السودان قبل هذه الحرب مقترنًا بحروب السودان الماضية؟ وأي روائي- قاص منهم لم يستلهم حرب الجنوب، حرب دارفور، حرب النيل الأزرق، حرب جبال النوبة، حروب القبائل المتناحرة هنا وهناك في نص من نصوصه؛ مباشرة، أو تشكل الحرب خلفيته المغذية للأحداث والبانية للشخوص والمصاير المتخيلة خلقًا! فهل تكوَّن في ذاكرة أحدهم مشهد ما من مشاهد الخرطوم المحترقة الآن؟

هوامش مرجعية:

– سيد نجم، «أدب الحرب، الفكرة، التجربة، الإبداع»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م.

– منصور الصويم، «أدب الحرب، شهادة»، اتحاد الكتاب السودانيين 2010م.

– يوسف حمد، صحيفة إندبندت عربية، العدد1417، 2023م.

– محمد سليمان الفكي الشاذلي، رواية «صقر الجديان»، دار الوتد 2020م.

– منصور الصُويّم، «مأزق الأسود.. ثيمة الرق في الرواية السودانية»، ورقة بحثية، ملتقى الرواية تونس 2019م.

– محفوظ بشرى، «حمور زيادة يسير على أشواك الدولة المهدية»، مجلة العربي الجديد 2014م.

– حمور زيادة، رواية «شوق الدرويش» ص 250.

– منصور الصويم، «السودان.. حرب الخيال ونقيضه»، موقع ألترا سودان: ultrasudan.ultrasawt.com

– Mansour El-Soumaim، Writers Select: New and Inventive Voices in Sudanese Literature، Writers Select: New and Inventive Voices in Sudanese Literature – ARABLIT & ARABLIT QUARTERLY.

منصور الصويم - روائي و كاتب سوداني | نوفمبر 1, 2017 | مسرح, مقالات

المقارنة بين الدراما الأجنبية، في نسختها الأميركية، والدراما العربية، في نسختها المصرية؛ تبدو شبه ظالمة إن لم نقل معدومة. فبينما في الأولى تتاح للمشاهد رحلة بصرية جمالية متقنة الصنع مزودة بالتفاكرات النقدية والمتعة العقلية، لا تزال الثانية –العربية المصرية– تتخبط بصريًّا مبتعدة من الجمالي الفني وغائبة تمامًا عن اشتغالات النقد الفلسفية. لتأكيد وجهة النظر السابقة سأحاول إجراء مقاربة نقدية دراميًّا على مسلسلين تلفزيونيين أحدهما أميركي والآخر مصري. المسلسل الأميركي هو مسلسل «لوست» الشهير بمواسمه السبعة، أما المسلسل المصري فقد اختار له مخرجه اسم «في اللالا لاند» وعرض في ثلاثين حلقة متصلة في موسم واحد خلال شهر رمضان المنصرم (2017م).

الداعي لإجراء المقاربة بين العملين أن المسلسلين اشتغلا على ذات الفكرة الإطارية الأولية، وهي سقوط طائرة بعد عطب أصابها في جزيرة مجهولة وغامضة، بحيث تتحول لحظة تحطم الطائرة وهبوط ركابها في الجزيرة إلى بذرة درامية تنبني عليها أحداث المسلسل بالتغلغل في العلاقات الناشئة بين الركاب الأغراب في المكان القسري الجديد، وفي علاقة هؤلاء الركاب بهذا المكان ومحاولة اكتشافه والتعامل معه وفقًا لمقتضى الحال الاضطراري.

بدأ عرض مسلسل «لوست» في عام 2004م أي قبل ثلاثة عشر عامًا من عرض المسلسل المصري «في اللالا لاند»، الأمر الذي يخول لنا القول: إن منتجي المسلسل المصري ربما حاولوا الاستفادة من الشهرة والنجاح الكبيرين للمسلسل الأميركي واستثمارها في تقديم عملهم الجديد، في نسخة أرادوا أن تكون «عربية» لذات العمل وهو أمر شائع في الدراما العالمية ولا غبار عليه؛ إذ كثيرًا ما يعاد إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية أكثر من مرة إما بهدف تقديم العمل برؤية إخراجية جديدة تضيف أبعادًا جمالية جديدة، أو بهدف إعادة إنتاج النجاح الأول للفلم واستثماره تجاريًّا من دون إغفال تفعيل القيمة الفنية التي قد يتيحها التقدم الإلكتروني الذي أصبح عاملًا مهمًّا في رفع نسبة الجودة الفِلمية لأي عمل سينمائي أو تلفزيوني. في حالة «لوست» و«في اللالا لاند» تبدو المحاولة –إعادة الإنتاج– أقرب إلى «الفهلوة» منها إلى الاشتغال الدرامي الجاد. فمسلسل «في اللالا لاند» يبدو كأنه نسخة كاريكاتيرية مشوهة من المسلسل الأميركي الشهير، وذلك من كافة جوانبه الإنتاجية الفقيرة في كل شيء.

«لوست» وسؤال الوجود

لم تقدم مواسم «لوست» السبعة بحلقاتها المطولة «حدوتة» أو حكايات مشوقة ومثيرة فقط عن أشخاص ضائعين في جزيرة تتسم بالغرائبية والرعب، فقد اشتغل المسلسل في العمق على أسئلة فلسفية جادة تتعلق بـ«الـوجود»، وبالبعد الروحي والنفسي للإنسان وعلاقته بالآخر، سواء أكان بشرًا مثله أو طبيعة محركة للأسئلة الحيرى مثل الجزيرة الغامضة، وناقش المسلسل على مدار حلقاته المطولة فكرتيِ الموت والحياة، طارحًا في أثناء ذلك مفاهيم دينية جدلية تتعلق بالقضاء والقدر، والمصير، والعبور، والانتقال، والخلود، واللعنة، وبالطبع الخير والشر. في جانب التنفيذ الإخراجي، يتضح منذ الحلقة الأولى لمسلسل «لوست» الإعداد الكبير الذي صاحب تصوير حلقاته، وسيلاحظ المشاهد فورًا حجم الميزانية الضخمة التي توافرت لهذا العمل حتى يخرج بالصورة المطلوبة. لم تترك الشركة المنتجة شيئًا للمصادفة، ولم يغفل مخرج المسلسل أقل أو أصغر التفاصيل الإخراجية التي تتعلق بتغريب المكان «الجزيرة»، وجعله مكانًا مجهولًا ومرعبًا لم يكتشف من قبل، أو تلك التي تتعلق ببناء الشخصيات في حالاتها وتشكلاتها كافة. ونجح طاقم تنفيذ المسلسل «مخرجون وكتاب سيناريو»، في جعل المشاهد متشوقًا لمتابعة الحلقات ومنتظرًا بث المواسم، وذلك بالنجاح في تكوين حبكات وذروات درامية متصلة لم تنفد حتى بعد نهاية آخر حلقة من حلقات المسلسل؛ إذ تركت باب التساؤلات النقدية والتخمينات الحكائية مفتوحًا أمام المشاهد ليضع تصوره الخاص للخلاصات الفلسفية والحكائية لهذا العمل الكبير. شارك في مسلسل لوست طاقم تمثيل كبير جدًّا، ورغم أن الشخصيات الأساسية «الأبطال» ظلت ثابتة طوال مواسم المسلسل، فإن كل من شارك في هذا العمل وإن كان دوره لا يتعدى الحلقة الواحدة أو نصف الحلقة؛ ترك بصمته التي شحنت أحداث المسلسل بأداء درامي رفيع يفوق حد التوقع. وعلى مستوى الشخصيات الأساسية «الأبطال» حدث ما يمكن توصيفه بمباراة في الأداء للدرجة التي يصعب معها تغليب أداء ممثل على آخر، كل الممثلين أدوا أدوارهم بالصورة التي تجعل المشاهد متماهيًا مع شخصياتهم المتخيَّلة في تقلباتها النفسية والمكانية ومراوحتها ما بين الحاضر والماضي والتغيرات التي طرأت عليها بعد تجربة الجزيرة. بصورة عامة قدمت الشركة المنتجة للمسلسل عملًا متكاملًا من النواحي كافة، وهو الشيء الذي ظهر في عدد متابعيه خلال سنوات عرضه، والنقاشات التي أثارها في أثناء هذا العرض، والجوائز التي نالها أبطاله، إضافة إلى تصنيفه المتقدم في بورصة النقد الدرامي العالمي باعتباره من أفضل المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي قدمت حتى الآن.

لم تقدم مواسم «لوست» السبعة بحلقاتها المطولة «حدوتة» أو حكايات مشوقة ومثيرة فقط عن أشخاص ضائعين في جزيرة تتسم بالغرائبية والرعب، فقد اشتغل المسلسل في العمق على أسئلة فلسفية جادة تتعلق بـ«الـوجود»، وبالبعد الروحي والنفسي للإنسان وعلاقته بالآخر، سواء أكان بشرًا مثله أو طبيعة محركة للأسئلة الحيرى مثل الجزيرة الغامضة، وناقش المسلسل على مدار حلقاته المطولة فكرتيِ الموت والحياة، طارحًا في أثناء ذلك مفاهيم دينية جدلية تتعلق بالقضاء والقدر، والمصير، والعبور، والانتقال، والخلود، واللعنة، وبالطبع الخير والشر. في جانب التنفيذ الإخراجي، يتضح منذ الحلقة الأولى لمسلسل «لوست» الإعداد الكبير الذي صاحب تصوير حلقاته، وسيلاحظ المشاهد فورًا حجم الميزانية الضخمة التي توافرت لهذا العمل حتى يخرج بالصورة المطلوبة. لم تترك الشركة المنتجة شيئًا للمصادفة، ولم يغفل مخرج المسلسل أقل أو أصغر التفاصيل الإخراجية التي تتعلق بتغريب المكان «الجزيرة»، وجعله مكانًا مجهولًا ومرعبًا لم يكتشف من قبل، أو تلك التي تتعلق ببناء الشخصيات في حالاتها وتشكلاتها كافة. ونجح طاقم تنفيذ المسلسل «مخرجون وكتاب سيناريو»، في جعل المشاهد متشوقًا لمتابعة الحلقات ومنتظرًا بث المواسم، وذلك بالنجاح في تكوين حبكات وذروات درامية متصلة لم تنفد حتى بعد نهاية آخر حلقة من حلقات المسلسل؛ إذ تركت باب التساؤلات النقدية والتخمينات الحكائية مفتوحًا أمام المشاهد ليضع تصوره الخاص للخلاصات الفلسفية والحكائية لهذا العمل الكبير. شارك في مسلسل لوست طاقم تمثيل كبير جدًّا، ورغم أن الشخصيات الأساسية «الأبطال» ظلت ثابتة طوال مواسم المسلسل، فإن كل من شارك في هذا العمل وإن كان دوره لا يتعدى الحلقة الواحدة أو نصف الحلقة؛ ترك بصمته التي شحنت أحداث المسلسل بأداء درامي رفيع يفوق حد التوقع. وعلى مستوى الشخصيات الأساسية «الأبطال» حدث ما يمكن توصيفه بمباراة في الأداء للدرجة التي يصعب معها تغليب أداء ممثل على آخر، كل الممثلين أدوا أدوارهم بالصورة التي تجعل المشاهد متماهيًا مع شخصياتهم المتخيَّلة في تقلباتها النفسية والمكانية ومراوحتها ما بين الحاضر والماضي والتغيرات التي طرأت عليها بعد تجربة الجزيرة. بصورة عامة قدمت الشركة المنتجة للمسلسل عملًا متكاملًا من النواحي كافة، وهو الشيء الذي ظهر في عدد متابعيه خلال سنوات عرضه، والنقاشات التي أثارها في أثناء هذا العرض، والجوائز التي نالها أبطاله، إضافة إلى تصنيفه المتقدم في بورصة النقد الدرامي العالمي باعتباره من أفضل المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي قدمت حتى الآن.

«في اللالا لاند» وغياب الفكرة النقدية

مثلما ذكرت في البداية يبدو مسلسل «في اللالا لاند» المصري، كأنه نسخة مشوهة وسطحية من مسلسل «لوست» الأميركي، فمنتجو «في اللالا لاند» أخذوا عن لوست فقط الفكرة الإطارية الجاذبة والمشوقة «سقوط الطائرة- الجزيرة المجهولة- الركاب»، أما في العمق فلم يجتهد منتج العمل، أو مخرجه، أو كاتب السيناريو، أو طاقم الممثلين في تقديم ما يقنع المشاهد بأن ما يقدم له دراما جادة، تناقش فكرة ما، سواء أكان ذلك في قالب درامي عاديّ أو في قالب كوميدي مثلما حاول مخرج المسلسل تسويق عمله. فإذا نظرنا إلى المكان «الجزيرة» التي يفترض أنها مكان غامض وساحر وغرائبي، سنكتشف بسهولة أننا فيما يشبه المصيف البحري المكشوف الذي لا يتميز بأي شيء فوق طبيعي يجعله جاذبًا ولافتًا دراميًّا، أما من ناحية الحكاية أو الحدوتة فسيحار المشاهد؛ لأن ما يقدم له مجرد «إسكتشات» متفرقة ومهلهَلة لا تصلح مطلقًا كتكوين حكائي عام أو كمكونات حكائية داخلية متعلقة بالشخصيات منفصل بعضها عن بعض، والنتيجة الحتمية التي سيصل إليها هذا المشاهد أن الأمر ليس سوى تهريج جرى ترحيله من مسرح «السوق» إلى الدراما التلفزيونية بهدف انتزاع الضحك أو استزراعه قسرًا. تغيب عن المسلسل تمامًا الفكرة النقدية أو الفلسفية الموازية للتصاعد الدرامي المفترض، فمع تقدم كل حلقة ترتفع وتيرة «التهريج» و«التبسيط» وتمضي الأحداث هكذا «رزق اليوم باليوم» من دون إضفاء أي رؤية فكرية تساعد المتابع قليلًا في تلمُّس المرامي المرادة من هذا العمل. أما عن فريق التمثيل فلم يضف هذا المسلسل إلى أرصدتهم جديدًا، إضافة إلى أنهم لم يجهدوا أنفسهم كثيرًا في لعب الأدوار المرسومة بسطحية وسهولة مفتقدة لأي أبعاد نفسية -فكرية أو مكانية- اجتماعية.

في مقابل الجدية والاحترافية التي تتعامل بها شركات الإنتاج الدرامي في دولة مثل أميركا، نجد الاستسهال و«الاستهبال» هما السمة التي تطبع الأعمال الدرامية العربية – المصرية مثلما يتضح في النموذجين السابقين، وللمفارقة في حين تشتغل شركات الدراما الأميركية على مسلسلات ضخمة الإنتاج مثل «لوست» و«صراع العروش» و«الموتى السائرون» وتقدمها للمشاهد على مدار سنوات بجودة عالية، تفشل الدراما العربية في اقتناص الموسم الوحيد الذي يجذب المشاهد إليها، خلال شهر رمضان، وتحبط متابعيها تمامًا في تقديم الأعمال المعدّة إعدادًا جيدًا ذات الرهان الدرامي المغاير من حيث المحتوى والفكرة.. تلك ربما أزمة من ضمن أزمات أخرى انتابت الأوطان العربية مؤخرًا، وأصابت كل شيء بداء الفساد ولعنة التسويق التجاري الرخيص.

منصور الصويم - روائي و كاتب سوداني | ديسمبر 27, 2016 | سينما

قبل الثورة العلمية الجينية في الأزمنة الحديثة، خصّب الروائي الإنجليزي آتش جي ويلز، سرديًّا، كائنات مهجنة وراثيًّا في حالة وسطية ما بين الإنسان والحيوان، كان ذلك في عام 1896م، وقد تحولت أحداث رواية ويلز إلى وقائع درامية في فلم سينمائي أنتج عام 1996م، أي بعد قرن كامل من كتابة الرواية.

كثيرًا ما تقترف السينما من سرديات الخيال العلمي، المبنية أحداثها على فرضية كشف علمي يتوقع منه إحداث تغيير جذري في مسيرة البشرية، كما تستند السينما في أحيان كثيرة على الاختراقات العلمية الحقيقية التي يحققها العلماء والمكتشفون بين الحين والآخر سواء في الفيزياء والفضاء أو فيما يتعلق بالبحوث الطبية «الأحياء كيمائية» لا سيما ما يتعلق بثورة «الجينوم» التي غيرت كثيرًا في المفاهيم والنظريات الطبية. وقد تسبق المخيلة السينما إلى الاكتشاف العلمي، وتتجاوز سرديات وروايات الخيال العلمي، بما تنتجه من أفلام تتخطى حدود الخيال، وتضرب بعيدًا في عمق الإمكان البشري.

وكثيرة هي الأفلام التي أبدع مخرجوها وكتابها في اجتراح أزمنة درامية «علم خيالية» تتحدى المنطق والثوابت، وتحلق منطلقة مع الفن، وإن ارتبطت جذريًّا بحقائق علمية قيد البحث أو في طي الكتمان الكشفي، أذكر منها أفلام «الجزيرة، أكس مِن، أفاتار، المريخي، إي تي، ماتريكس.. إلخ»، والفلم الذي نتناول أحداثه هنا.

إنسان متوحد

جزيرة غابية معزولة وغير مكتشفة ذلك هو مسرح أحداث فلم «جزيرة الدكتور مورو»، مكان استوائي فطري بدائي، يسكنه إنسان متوحد هو الدكتور مورو (مارلون براندو)، ويشاركه في هذه العزلة مساعده مونتغمري (فال كيلمر). الدكتور مورو، عالم وطبيب طريد ومنفي، ومهووس بتجارب المزج والتشطير الوراثي والتخليق الجيني، وما يقترب من عملية الاستنساخ البيولوجي التي عرفها العالم بعد زمنه بوقت طويل.

يسعى من وراء تجاربه العلمية الغريبة وغير المفهومة لمجايليه، إلى إيجاد نموذج بشري مثالي –ربما تأثرًا بمفهوم نيتشه عن الإنسان الأعلى- اعتمادًا على تجاربه التي يجريها على مجموعة من الحيوانات المفترسة التي وجدها في هذه الجزيرة المعزولة، تحيا حياتها الطبيعية قبل أن يخربها ويدمرها، ويحدث ذلك حين ينجح في «كسر التراكيب الوراثية» لها ويتوصل إلى صبغة جينية/ وراثية تحولها من حيوانات غابية متوحشة إلى كائنات قابلة للتشكل البشري، والانتقال الكامل من خانة الدونية الحيوانية إلى حيز الارتقاء الإنساني، كما يعتقد ويصرح بذلك، وقد نجح فعليًّا في تخصيب وتهجين «لبؤة» بمولود بشري تمامًا وهي ابنته الجميلة إيسا (فايروزا بالك).

مسوخ مورو

غرائبية شخصية الدكتور مورو وطرائقه الصارمة في التعامل مع هذه الكائنات نصف البشرية، ومحاولاته الدؤوبة لتهجينها حتى على المستويين النفسي والعقلي؛ لكي تتخلق وفقًا لما يتصوره من مثالية بشرية، تجعله يبدو أمام هذه الكائنات المسخية أقرب إلى الإله، فتدين له بولاء غريب ملتزمة بقوانينه الخاصة التي سنَّها للسيطرة عليها «أكل اللحوم ممنوع، المشي على أربع ممنوع، قتل الآخرين ممنوع» وكل ما ينأى بها عن حياة القطيع والحيوانية السابقة. تتصاعد الأحداث الدرامية في الفلم حين يصل إدوارد بريدنيك (ديفيد ثيوليس) إلى جزيرة الدكتور مورو بعد غرق السفينة التي كان يستقلها في المحيط، فوجوده في المكان يضخ طاقة جديدة بين الكائنات شبه البشرية، ويدفعها إلى التمرد على محوِّلها ومهجنها –الدكتور مورو– فيلجأ الأخير إلى محاولة عكس تجاربه الجينية بحيث تُطبَّق على إدوارد، وبالتالي تحويله من إنسان إلى حيوان فيما يشبه «التبادلية الداروينية» مع كائنات الجزيرة الهجينة، بيد أن الابنة الجميلة (هجين الجينات) تتحالف مع الوافد إدوارد ضد والدها الجيني وتشارك في الثورة عليه، حتى تتمكن من مساعدته على الهرب من الجزيرة، والتخلص من آثار عملية التهجين التخليقي التي جرّبها على جسده والدها الدكتور، في حين تقود ثورة الكائنات إلى قتل الدكتور مورو ومساعده، وتدمير معمله وحرقه قبل أن تنطلق متحررة في فضاء الجزيرة الغابي مستعيدة حسّها القطيعي، في إشارة إلى عودتها إلى أصلها الحيواني!

أبعاد الفلم

فلم جزيرة الدكتور مورو يتشكل من أكثر من بعد تحليلي، فالبعد الجمالي والفني نتعرف من خلاله قدرات إخراجية متفردة للمخرج (جون فرانكينهايمر)، تحقق درجة عالية من استهامية سينما الخيال العلمي، كما أن إدارته الحرفية العالية لفريق العمل في كل جوانبه تجعل مشاهد الفلم تتماهى مع أحداثه المتحوّلة والمتسارعة لحظة بلحظة من دون حدوث أي فراغات تتابعية أو شروخ فنية؛ من حيث الأداء الدرامي، والمكياج التحويلي، والموسيقا، والمكان، وبناء الشخوص، والتصوير… إلخ. البعد الثاني للفلم هو مناقشة الآثار التي يمكن أن تترتب على البحوث والتجارب العلمية المتعلقة بـ«بيولوجيا الموروثات والتحول الجيني»، والعبث الذي يمكن أن ينتج عن هذا في حال تحققه على أيدي علماء مهووسين أو غير أخلاقيين على شاكلة الدكتور مورو، كما يتناول الفلم في بعد ثالث قيمة الثورة، وهي ثيمة مركزية في أفلام الخيال العلمي، والتوق إلى الحرية والتمرد على الدكتاتور/ الأب، وكسر القوانين/ النظام، واختيار الحياة التي تلائم الطبيعة «البشرية – الحيوانية – ومخلوقات مورو الهجين في الفلم».

الفلم نجح إلى حد بعيد في تقديم الأبعاد الثلاثة، ونصل إلى هذه النتيجة حين نمزج هذه الأبعاد لنخرج ببعد واحد، نستخلص من خلاله ذلك الإحساس بالخوف والرعب في حال نجحت مثل هذه التجارب العبثية على أرض الواقع، كما نجح الفلم في جرّنا إلى التعاطف مع الكائنات المهجنة والمشوَّهة، والمراهنة على ثورتها على الدكتور مورو، وأحقيتها في اختيار الحياة التي تناسبها بالتمرد على قوانين «الدكتاتور- السلطة الظالمة»، وهو انحياز من جانبنا يرمز إلى ميلنا إلى قيم الثورة إطلاقًا، ورفض كل محاولة للسيطرة وتفريغ الإنسان من إنسانيته، وتحويله إلى مجرد كائن بيولوجي أو إلكتروني – صناعي، كما تقدمه أفلام أخرى سنتناولها في قراءات قادمة. «جزيرة الدكتور مورو» أنتج كفلم أكثر من مرة؛ أولها كان في عام 1977م، وهذا يدل على القيمة السردية والدرامية للرواية التي يستند عليها.

منصور الصويم - روائي و كاتب سوداني | مايو 9, 2016 | دراسات

منصور الصويم

يقود الحراك الروائي مؤخرًا في السودان إلى مؤشرين مهمين بدآ يميزان هذا الشكل السردي من الأدب السوداني. المؤشر الأول كمي يحمل بدوره دلالات ثقافية وظواهر اجتماعية تتيح للمتتبع للتحول الاجتماعي في السودان ملاحظة اتجاه شريحة عريضة من الشباب صوب نافذة الكتابة والفن في محاولة «اجتماعية – سياسية» للتعبير عن طموحاتهم ورؤاهم للعالم. أما المؤشر الثاني فكيفي، ومن خلاله بإمكاننا التحدث عن بروز أصوات وتيارات روائية جديدة، لها سمات الخصوصية من حيث التجربة والإضافة، وهذه الأصوات والتيارات تتخذ مسارًا أكثر تماسكًا من المراحل السابقة لها في الكتابة الروائية في السودان، وذلك من حيث العوامل والأدوات والمعالجات الفنية والتوظيف اللغوي والتوجهات الموضوعية، ومن ثم الإفلات من سياج الأستاذية المدرسية، والخوض في مغامرة الكتابة بحرية أكثر وجرأة أكبر.

التيارات السابقة

يمكنني التحدث بثقة عن موجتين سابقتين في الكتابة الروائية السودانية، الأولى شكلت الإرهاصات والبدايات الأولى للأدباء السودانيين في طرق هذا الشكل الجديد من الكتابة وقتها، وأعني هنا بدايات سنوات الخمسينيات حتى أواسط الستينيات من القرن الماضي. فأعمال كتاب وكاتبات مثل: خليل عبدالله الحاج «إنهم بشر»، وملكة الدار محمد أحمد «الفراغ العريض»، وأبوبكر خالد «الحائط القصير»؛ مثلت الموجّه الأول لما سيأتي بعدها من أعمال، وبالطبع تميزت كتابات هذه المرحلة بتأثرها البين بالأدب المصري، وبالميل نحو الرواية الاجتماعية الرومانسية، ولكنها تجربة مهمة في عملية المخاض السردي العنيف التي ستجتاح السودان بعد ذلك بنحو يزيد عن نصف قرن من الزمان.

أما الموجة الثانية التي أصلت لأدب الرواية في السودان، فبدأت منذ أواسط الستينيات في القرن الماضي، واستمرت بشكل متقطع ومحدود حتى أواخر ثمانينيات ذات القرن؛ لتليها بعد ذلك الموجة الثالثة والتفجيرية التي نلمس تأثيرها الحاد في الأدب السوداني حتى الآن. فكتاب الموجة الثانية امتازوا بما يمكن وصفه بالنقلة الشبيهة بالطفرة الإبداعية والنقدية؛ إذ تميزت أغلب أعمال هذه الحقبة بالنضج الفني والثراء الموضوعي، وإن جاء ذلك في شكل أعمال متناثرة لا يربط بينها أي رابط جمالي – مدرسي أو نقدي، وأبرز كتابها الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال»، وعيسى الحلو «أيها الوجه الجميل اللامرئي»، ومحمود محمد مدني «جابر الطوربيد» وإبراهيم إسحاق صاحب أعمال «الليل والبلدة» و«مهرجان المدرسة القديمة».

الفراغ العريض

تكاد الحقبة التي أعقبت الموجتين الأوليين قبل بروز الموجة الثالثة أن توصف بالفراغ العريض. فبعد الأعمال المميزة للطيب صالح وعيسى الحلو وإبراهيم إسحاق خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، دخلت الرواية السودانية في حالات سبات طويل ربما امتد لأكثر من ربع قرن، مع وجود ومضات هنا وهناك، تمثلها أعمال منفلتة وأحادية لروائيين من أمثال الدكتور بشرى هباني صاحب الرواية السيكولوجية البديعة «مسرة» في الثمانينيات، وكاتب رواية «الزندية» إبراهيم بشير، الذي نشر عددًا من الروايات المتميزة قبل أن يتوارى في فراغ الثمانينيات وبداية التسعينيات العريض، ثمة تجارب أخرى تميزت باشتغالها على موضوعات ستطفو على السطح من جديد خلال الموجة الثالثة؛ مثل: الروائي مروان الرشيد الذي اشتغل على موضوع الهوية من منظور سردي «مندكورو»، والكاتب صلاح حسن أحمد الذي اغترف من التراث السوداني، وأنتج ملحمة سردية تسائل الحاضر في جمالية موحية ومدهشة في روايته «سن الغزال».

الموجة الثالثة وتشكل التيارات

الموجة الثالثة، أو الموجة التفجيرية في مسيرة الرواية السودانية، بدأت مع نهايات القرن الماضي في عقده التسعيني، واحتدمت واحتدت في العقد الأول من الألفية الجديدة، وتميزت هذه الحقبة بكثافة الإنتاج والنشر، وتعدد الأسماء، وارتفاع مناسيب الاهتمام الأدبي العام بالرواية كجنس سردي منفتح وقابل للتطويع من حيث الاشتغال الفني والجمالي والموضوعي، كما أنه الشكل الأدبي الأكثر طلبًا في السنوات الأخيرة، في مجالي النشر والترجمة، والاستحواذ الإعلامي، إضافة إلى دخول الرواية في السودان أو خارجه إلى حلبة المسابقات ذات العائد المادي الكبير، والنقلة الإعلامية الضخمة لمن يحقق مكاسبها.

أهم ما ميز هذه الموجة عن سابقتيها هو انطلاق كتابها من منصات فكرية وإبداعية مختلفة ومتنوعة، وميلهم إجماعًا إلى كسر قيود المدرسية الأدبية السائدة في السودان في المراحل السابقة لهم، فلا أحد من كتاب هذه الموجة خرج من ورق الملاحق الثقافية للصحف الرسمية أو غير الرسمية، ولا أحد منهم جاء ظهوره بتقديم من كاتب آخر (عرَّاب) سابق له، أو انتخب من داخل صالون أدبي أم درماني نخبوي أو أيديولوجي، فما حدث يشبه التمرد الفوضوي الصادم في بداياته قبل أن يتحول إلى نقطة تأسيسية لكل كاتب روائي جديد. هذا ما يظهر عند فهمنا التفسيري لما تم توصيفه وقتها (بداية الألفية) لدى النقاد المصدومين من سرعة وتيرة النشر الروائي بـ(حمى الرواية) أو حريقها، في محاولة للجم هذا التمدد المتسارع، وإعادة صكوك التعميد إلى مظانها القديمة: (الصحف، والصالون، والأستاذ، والناقد) دون الانتباه إلى التغيرات التقنية والمعرفية الكبرى –ثورة الاتصالات والإنترنت- التي اجتاحت العالم، وأبدلت مفاتيح الأشياء.

الطيب صالح

أما من حيث السمات الأسلوبية والفنية فيمكنني الإشارة إلى بروز ثلاثة تيارات أساسية ميزت هذه المرحلة من تاريخ الرواية السودانية الحديثة، التيار الأول ارتبط بقضايا السودان الاجتماعية والسياسية الملحّة، ورأى أن وسيلته الفضلى لمساءلتها ومناقشتها هي الرواية، فقضايا الحروب والنزوح والتشرد والقمع؛ أصبحت سمة ملازمة لأغلب الروايات السودانية المنشورة مؤخرًا، ويمكن الإشارة إلى بعض العناوين: رواية «المجالس» لعبدالماجد عليش، وفيها تناول بشكل توثيقي لافت التحلل الذي أصاب المجتمع السوداني خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. رواية «7 غرباء في المدينة» للروائي أحمد حمد الملك، وتتناول تأثيرات الحرب الأخيرة في دارفور وعلى مجمل السودان وكافة الناس قادة وسياسيين وفقراء وأثرياء، وتوضح حالة الدمار التي أزهقت أرواح الجميع. رواية «قصة آدم» للروائي عاطف عبدالله، التي أرى أنها استطاعت مقاربة السياسي والاجتماعي سرديًّا بنجاح كبير؛ إذ تمكن كاتبها في عرض بانوراما تعكس بشاعة الفساد والحرب، والتراجع والتقهقر الثقافي مع صعود الخرافة والدجل وموجة الثقافة الاستهلاكية مرفقة بكل قيمها السلبية في الغناء والموسيقا، وكل شيء سوداني وإنساني أصيل، كما أبدع كاتب الرواية في خلق تناص مقلوب ما بين بطل روايته «آدم» وبطل رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح، فبينما تحترق روح مصطفى سعيد في غربته شمالًا خارج الوطن، يحترق آدم في وطنه بعد عودته من غربته التي كانت أيضًا إلى الشمال، لكنه عاد منها سالمًا؛ ليكتوي بنار العذاب والحريق في بلده السودان.

روايات وأسماء

بلا شك هناك روايات عدة يمكن ذكرها في هذا التيار، لكني أكتفي هنا فقط بالإشارة إلى بعض الأسماء المهمة للروائيين: «أمير تاج السر، ومحمد الحسن البكري، ومحسن خالد، وآن الصافي، وحمور زيادة، والزين بانقا، وسارة الجاك، ومحمد خير عبدالله، وعماد براكة، وعمر الصايم، وعماد البليك، ورانية مأمون، وهشام آدم، وكلتوم فضل الله، وأميمة عبدالله، وياسين سليمان».

التيار الثالث المهم بين تيارات الموجة الثالثة للرواية السودانية، هو تيار الرواية الشعرية والفلسفية، وهو بطبيعة الحال تيار خافت وأقل ضجيجًا من التيارين السابقين؛ لابتعاده نسبيًّا من القضايا المباشرة التي تلامس الناس، ولانشغاله بقضايا وإشكالات سردية تتعلق بالتخليق اللغوي، والبناء الفني والتخييل، وعلى الرغم من بعد الأصوات المشتغلة في هذا التيار من الأضواء، وتفضيلها الانزواء والعمل في صمت على مشاريعها الإبداعية فإن صوتها وصورتها وصلا للقارئ، وتعرف على نماذج مهمة؛ أذكر منها الروائي محمد الصادق الحاج الذي يهتم في أعماله إلى درجة كبيرة بالتخييل اللغوي، والتشييد المعماري المراوغ والمنفلت تمامًا عن أي محاولة لموضعته أو تأطيره، كما في روايته المنشورة أخيرًا «هيسبرا»، التي سيفشل قارئها تمامًا في أي محاولة لربطها بالواقع، فهي محض خيال وابتداع لغوي يصل إلى حد الترف الجمالي. روائي آخر اشتغل على اللغة مزاوجًا لها مع الفلسفة، هو الروائي مازن مصطفى صاحب رواية «عنقاء المديح المنمق» التي تصعب قراءتها على معتادي الشكل التقليدي من الرواية، حيث لا قصة أو حكاية تروى في نسق واحد، إنما مجموعة أنساق لغوية وفلسفية تطرح أسئلتها الجمالية سرديًّا في شكل اصطلح كاتبه على تسميته بالرواية، ويشارك مازن في هذا الأسلوب الروائي ناجي البدوي كاتب رواية «رومانس شجري»؛ إذ يوغل في براري اللغتين العامية والفصحى، وينحت لغته الخاصة التي ترهق القارئ العادي، وتصدمه في ذات الوقت، على حين تهَب من يصبر على إكمالها لذة لا متناهية.

هذه التيارات الثلاثة، على الرغم من هذا البعد التصنيفي فإنها تتلاقى وتتقاطع في نقاط عدة. أهمها التأصيل الأسلوبي الذي يحدث الآن للرواية السودانية، ويؤسس بالتالي لنموذج خاص جدًّا من السرد الروائي المكتوب باللغة العربية، يختلف عن نموذج الرواية العربية المنتشر والمبني على موضوعات محددة، تكاد تكون خارج دائرة الاهتمام السوداني؛ مما يشي بصعود للخصوصية السودانية سرديًّا وسط الكم العربي الهائل من النتاج الروائي، الشيء الآخر الذي يجمع هذه التيارات أكثر مما يفرقها هو السيولة والسهولة التي يتحرك بها الروائي السوداني متنقلًا ما بين التيارات الثلاثة في محاولات تجريبية دؤوبة، مثلما فعل بركة ساكن في روايته الشعرية «ما يتبقى كل ليلة من الليل»، وسارة الجاك في روايتها الفلسفية «السوس»، وكلتوم فضل الله التي تصهر كل هذه التيارات في أعمالها الروائية المختلفة والمفارقة، كما في روايتها الصادرة مؤخرًا «الصدى الآخر للأماكن».

يبقى أخيرًا أن الرواية في السودان في صعودها التأسيسي المتقطع بدأت تجني الآن ثمار بذرتها التكوينية، التي ستقود حتمًا خلال السنوات المقبلة إلى نمو شجرة هذه الرواية، وإيراقها وإزهارها فيما يمكن أن أصفه بالموجة الرابعة، أو الموجة الأخيرة، التي سيكون مسماها (الرواية السودانية)، وهي تجربة الأجيال القادمة المزودة بخلاصة تجارب الأولين الحذرة، ومغامرة الأخيرين العنيفة والمتفجرة.

عبدالعزيز بركة ساكن

قضايا الهامش والهوية

أبكر آدم اسماعيل

التيار الثاني من تيارات الموجة الثالثة، هو تيار ما يعرف بقضايا الهامش والهوية، وهو أكثر التيارات انتشارًا من حيث المقروئية والمواجهات النقدية الأدبية وغير الأدبية، وبروز هذا التيار مرتبط بالتغيرات السياسية الأخيرة التي زلزلت السودان خلال الربع قرن الأخير، وانفتاح رواده أيديولوجيا على مشروع السودان الجديد الذي بشر به الزعيم الجنوب سوداني الراحل جون قرنق، ويأتي على رأس كتاب هذا التيار الروائي عبدالعزيز بركة ساكن، صاحب الرواية المثيرة للجدل والممنوعة داخل السودان «الجنقو مسامير الأرض»، التي اشتغل عليها بواقعية متعرية على وقائع حياة عمال الزراعة الموسميين في شرق السودان، وأغلبهم من النازحين من دارفور، وما يواجهونه من تمييز، والكيفية التي يديرون بها حياتهم المقتطعة على هامش المدن بلا رعاية أو اهتمام من أي جهة رسمية.

الروائي الآخر الذي صعد من قضية الهامش والثقافات السودانية سرديًّا هو الروائي والمفكر أبكر آدم إسماعيل، الذي جعل من روايته «الطريق إلى المدن المستحيلة» مرافعة سردية عن المهمشين داخل المدن السودانية الكبرى الوسيطة والشمالية. كما يمكن إدراج أعمال الروائيين الشابين منجد باخوس «جمجمتان تطفئان الشمس»، ومحمد دهب تلبو «مدارج السلسيون» في هذا الإطار، وكذلك رواية «مندكورو» السابقة لبروز هذا التيار بما أنها تناولت تمثلات اللون واللغة بالنسبة للآخر (الجنوبي) في التصور الشمالي والعكس، إضافة إلى الرواية المهمة «زهرة الصبار» للزين بانقا التي طرق فيها إحدى أكثر القضايا حساسية في السودان، قضية «تجارة الرق»، والعلاقات التي انبثقت عنها اجتماعيًّا حتى بعد مرور قرن أو يزيد على إلغائها.

نجح كاتب هذه الرواية/ الإدانة، في نقل (الألم) من صورته التخيلية الأدبية ليقترب في معناه من المحسوس الموجع إلى درجة الغثيان. فقراءة هذا العمل هي تجربة مؤلمة للنفس والجسد ناتجة عن التعذيب والخوف والرعب والفقدان المتدرج للعقل، وكل ما يمكن أن تسببه الحروب البشعة من آلام للفرد (الجندي، المواطن، الأسير)، حتى الحيوان الهائم في غابة التوحش التي تماثل -للمفارقة- الجنة في مقابل وحشية الإنسان الذي في سبيل اللاشيء يمضي لإبادة كل أثر للحياة.

نجح كاتب هذه الرواية/ الإدانة، في نقل (الألم) من صورته التخيلية الأدبية ليقترب في معناه من المحسوس الموجع إلى درجة الغثيان. فقراءة هذا العمل هي تجربة مؤلمة للنفس والجسد ناتجة عن التعذيب والخوف والرعب والفقدان المتدرج للعقل، وكل ما يمكن أن تسببه الحروب البشعة من آلام للفرد (الجندي، المواطن، الأسير)، حتى الحيوان الهائم في غابة التوحش التي تماثل -للمفارقة- الجنة في مقابل وحشية الإنسان الذي في سبيل اللاشيء يمضي لإبادة كل أثر للحياة. تفكك رواية شوق الدرويش المجتمع في العهد المهدوي، وتقدم صورة كاشفة لشكل العلاقات التراتبية لأفراد هذا المجتمع المقهور، وتبرز خلال ذلك وجهًا بشعًا للمهدية؛ تتحكم فيه الدولة الدينية القابضة والمتشددة، وتحرك مفاصله الحروب المتوالية بكل عنفها وعسفها، وما تطرحه من ظلم على هامش فظاعتها الميدانية داخل حواضر وقرى السودان الكبير: «اجتاح الدراويش الخرطوم عند الفجر. انهد السد فطاشوا بأنحائها. انتشروا كالجراد (…) قبل أن ينتصف النهار وصلوا. تحطم الباب وعبروا جثته إليهم. ذبحوا الأب بولس. أمسك به أربعة منهم وقطع خامس عنقه وهو يكبر الله».

تفكك رواية شوق الدرويش المجتمع في العهد المهدوي، وتقدم صورة كاشفة لشكل العلاقات التراتبية لأفراد هذا المجتمع المقهور، وتبرز خلال ذلك وجهًا بشعًا للمهدية؛ تتحكم فيه الدولة الدينية القابضة والمتشددة، وتحرك مفاصله الحروب المتوالية بكل عنفها وعسفها، وما تطرحه من ظلم على هامش فظاعتها الميدانية داخل حواضر وقرى السودان الكبير: «اجتاح الدراويش الخرطوم عند الفجر. انهد السد فطاشوا بأنحائها. انتشروا كالجراد (…) قبل أن ينتصف النهار وصلوا. تحطم الباب وعبروا جثته إليهم. ذبحوا الأب بولس. أمسك به أربعة منهم وقطع خامس عنقه وهو يكبر الله».

لم تقدم مواسم «لوست» السبعة بحلقاتها المطولة «حدوتة» أو حكايات مشوقة ومثيرة فقط عن أشخاص ضائعين في جزيرة تتسم بالغرائبية والرعب، فقد اشتغل المسلسل في العمق على أسئلة فلسفية جادة تتعلق بـ«الـوجود»، وبالبعد الروحي والنفسي للإنسان وعلاقته بالآخر، سواء أكان بشرًا مثله أو طبيعة محركة للأسئلة الحيرى مثل الجزيرة الغامضة، وناقش المسلسل على مدار حلقاته المطولة فكرتيِ الموت والحياة، طارحًا في أثناء ذلك مفاهيم دينية جدلية تتعلق بالقضاء والقدر، والمصير، والعبور، والانتقال، والخلود، واللعنة، وبالطبع الخير والشر. في جانب التنفيذ الإخراجي، يتضح منذ الحلقة الأولى لمسلسل «لوست» الإعداد الكبير الذي صاحب تصوير حلقاته، وسيلاحظ المشاهد فورًا حجم الميزانية الضخمة التي توافرت لهذا العمل حتى يخرج بالصورة المطلوبة. لم تترك الشركة المنتجة شيئًا للمصادفة، ولم يغفل مخرج المسلسل أقل أو أصغر التفاصيل الإخراجية التي تتعلق بتغريب المكان «الجزيرة»، وجعله مكانًا مجهولًا ومرعبًا لم يكتشف من قبل، أو تلك التي تتعلق ببناء الشخصيات في حالاتها وتشكلاتها كافة. ونجح طاقم تنفيذ المسلسل «مخرجون وكتاب سيناريو»، في جعل المشاهد متشوقًا لمتابعة الحلقات ومنتظرًا بث المواسم، وذلك بالنجاح في تكوين حبكات وذروات درامية متصلة لم تنفد حتى بعد نهاية آخر حلقة من حلقات المسلسل؛ إذ تركت باب التساؤلات النقدية والتخمينات الحكائية مفتوحًا أمام المشاهد ليضع تصوره الخاص للخلاصات الفلسفية والحكائية لهذا العمل الكبير. شارك في مسلسل لوست طاقم تمثيل كبير جدًّا، ورغم أن الشخصيات الأساسية «الأبطال» ظلت ثابتة طوال مواسم المسلسل، فإن كل من شارك في هذا العمل وإن كان دوره لا يتعدى الحلقة الواحدة أو نصف الحلقة؛ ترك بصمته التي شحنت أحداث المسلسل بأداء درامي رفيع يفوق حد التوقع. وعلى مستوى الشخصيات الأساسية «الأبطال» حدث ما يمكن توصيفه بمباراة في الأداء للدرجة التي يصعب معها تغليب أداء ممثل على آخر، كل الممثلين أدوا أدوارهم بالصورة التي تجعل المشاهد متماهيًا مع شخصياتهم المتخيَّلة في تقلباتها النفسية والمكانية ومراوحتها ما بين الحاضر والماضي والتغيرات التي طرأت عليها بعد تجربة الجزيرة. بصورة عامة قدمت الشركة المنتجة للمسلسل عملًا متكاملًا من النواحي كافة، وهو الشيء الذي ظهر في عدد متابعيه خلال سنوات عرضه، والنقاشات التي أثارها في أثناء هذا العرض، والجوائز التي نالها أبطاله، إضافة إلى تصنيفه المتقدم في بورصة النقد الدرامي العالمي باعتباره من أفضل المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي قدمت حتى الآن.

لم تقدم مواسم «لوست» السبعة بحلقاتها المطولة «حدوتة» أو حكايات مشوقة ومثيرة فقط عن أشخاص ضائعين في جزيرة تتسم بالغرائبية والرعب، فقد اشتغل المسلسل في العمق على أسئلة فلسفية جادة تتعلق بـ«الـوجود»، وبالبعد الروحي والنفسي للإنسان وعلاقته بالآخر، سواء أكان بشرًا مثله أو طبيعة محركة للأسئلة الحيرى مثل الجزيرة الغامضة، وناقش المسلسل على مدار حلقاته المطولة فكرتيِ الموت والحياة، طارحًا في أثناء ذلك مفاهيم دينية جدلية تتعلق بالقضاء والقدر، والمصير، والعبور، والانتقال، والخلود، واللعنة، وبالطبع الخير والشر. في جانب التنفيذ الإخراجي، يتضح منذ الحلقة الأولى لمسلسل «لوست» الإعداد الكبير الذي صاحب تصوير حلقاته، وسيلاحظ المشاهد فورًا حجم الميزانية الضخمة التي توافرت لهذا العمل حتى يخرج بالصورة المطلوبة. لم تترك الشركة المنتجة شيئًا للمصادفة، ولم يغفل مخرج المسلسل أقل أو أصغر التفاصيل الإخراجية التي تتعلق بتغريب المكان «الجزيرة»، وجعله مكانًا مجهولًا ومرعبًا لم يكتشف من قبل، أو تلك التي تتعلق ببناء الشخصيات في حالاتها وتشكلاتها كافة. ونجح طاقم تنفيذ المسلسل «مخرجون وكتاب سيناريو»، في جعل المشاهد متشوقًا لمتابعة الحلقات ومنتظرًا بث المواسم، وذلك بالنجاح في تكوين حبكات وذروات درامية متصلة لم تنفد حتى بعد نهاية آخر حلقة من حلقات المسلسل؛ إذ تركت باب التساؤلات النقدية والتخمينات الحكائية مفتوحًا أمام المشاهد ليضع تصوره الخاص للخلاصات الفلسفية والحكائية لهذا العمل الكبير. شارك في مسلسل لوست طاقم تمثيل كبير جدًّا، ورغم أن الشخصيات الأساسية «الأبطال» ظلت ثابتة طوال مواسم المسلسل، فإن كل من شارك في هذا العمل وإن كان دوره لا يتعدى الحلقة الواحدة أو نصف الحلقة؛ ترك بصمته التي شحنت أحداث المسلسل بأداء درامي رفيع يفوق حد التوقع. وعلى مستوى الشخصيات الأساسية «الأبطال» حدث ما يمكن توصيفه بمباراة في الأداء للدرجة التي يصعب معها تغليب أداء ممثل على آخر، كل الممثلين أدوا أدوارهم بالصورة التي تجعل المشاهد متماهيًا مع شخصياتهم المتخيَّلة في تقلباتها النفسية والمكانية ومراوحتها ما بين الحاضر والماضي والتغيرات التي طرأت عليها بعد تجربة الجزيرة. بصورة عامة قدمت الشركة المنتجة للمسلسل عملًا متكاملًا من النواحي كافة، وهو الشيء الذي ظهر في عدد متابعيه خلال سنوات عرضه، والنقاشات التي أثارها في أثناء هذا العرض، والجوائز التي نالها أبطاله، إضافة إلى تصنيفه المتقدم في بورصة النقد الدرامي العالمي باعتباره من أفضل المسلسلات الدرامية التلفزيونية التي قدمت حتى الآن.