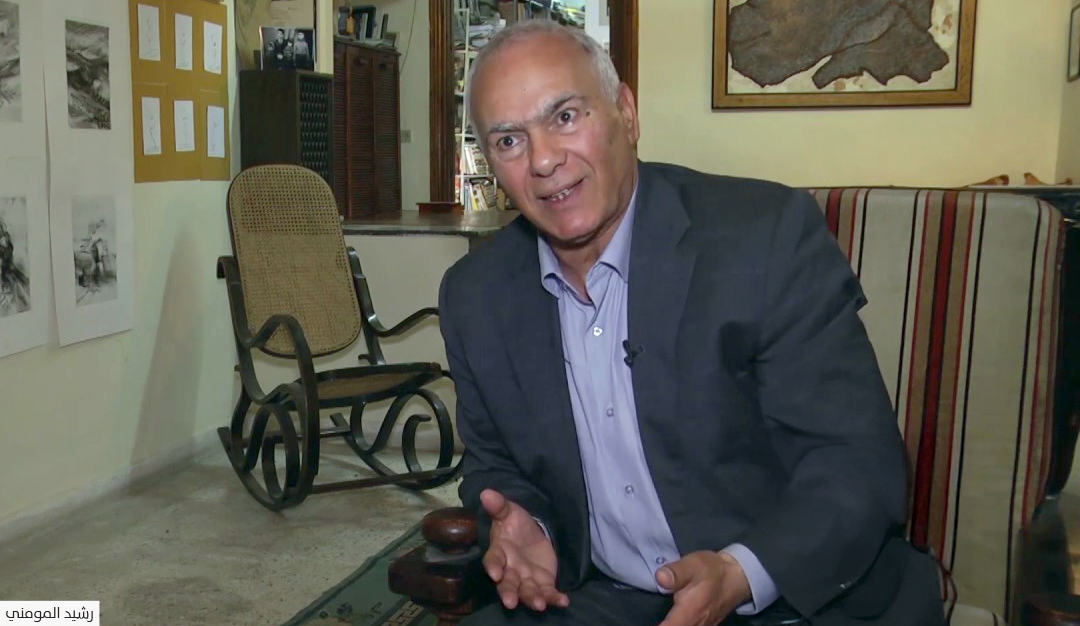

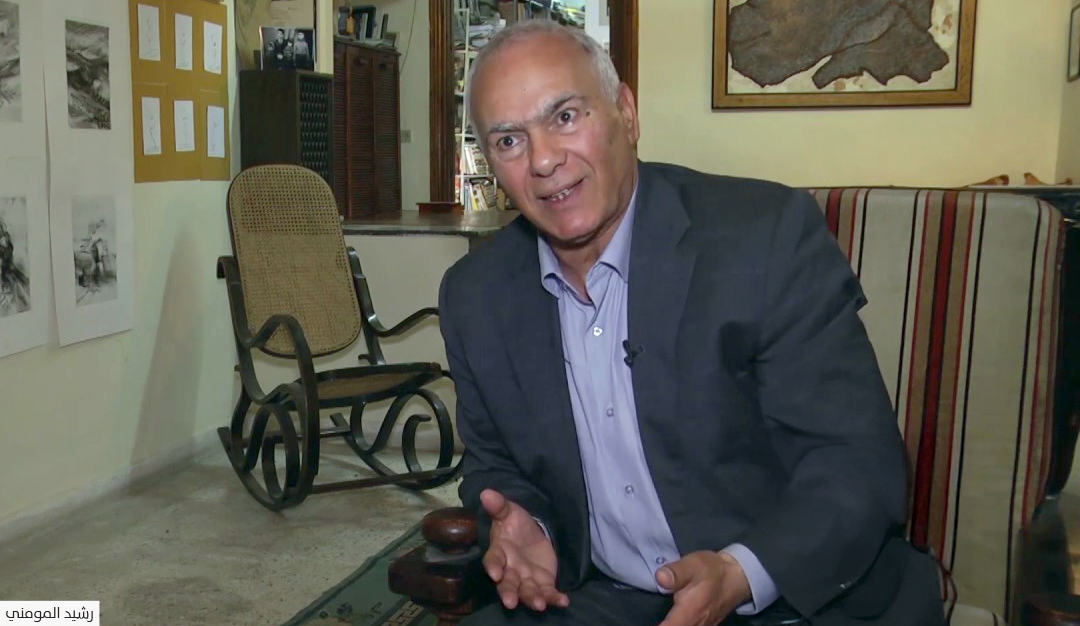

المهدي مستقيم - باحث مغربي | مارس 1, 2025 | مقالات

آثر الشاعر والكاتب المغربي رشيد المومني أن يسافر بنا عبر مصنفه الأخير «شعرية الكتابة باللامتناهي» (منشورات باب الحكمة، تطوان، المغرب) من دون الالتزام بخطية زمنية- إلى بطون النصوص التأسيسية، في الفلسفة والتصوف والرواية والشعر والتشكيل، قصد الاغتراف من مشاربها المتشعبة التي ما برحت تُولي مفهوم اللامتناهي المكانة الرفيعة. يراوح المومني المشي ذهابًا وإيابًا بين غابات سردية وشعرية وفكرية كثيفة تجمع بين أمبادوقليس وفيثاغورس والفيثاغورية وأفلاطون والأفلاطونية، وأرسطو، وابن طفيل، وشهاب الدين السهروردي، والحلّاج، وابن الفارض، وإخوان الصفا، والنفري، وابن رشيق، وغاليليو، وكوبر نيكوس، وهوسرل، وهايدغر، وهولدرلين، وإدوارد مونش، وكالردج، وبودلير، ورامبو، ومالارميه، ولوتريامون… إلخ.

ضمن المسار غير المحدود لتفاعل الشعري والفلسفي، ثمت منعطفٌ واسع يضع كل منهما وجهًا لوجه، منعطف مليء بالمرايا العاكسة لماهيتهما المسكونة بروح الغرابة، تلك التي تتقن فن التنكر لجميع التعريفات الصورية الطابع والتحديدات، وهذا بالذات ما دفع مارتن هايدغر إلى القول: «إن الخاصية الجوهرية للفكر، بوصفها عملًا فنيًّا للشاعر، لا تزال محتجبة». بيد أن هذا الأمر ليس بالمعطى الجديد في الكتابة الشعرية، لا سيما أنها تتأسس على إواليات اليقظة، والشغف بالمجهول، والانفتاح، والخلق، والإبداع…إلخ، وهي الإواليات نفسها التي لا تني تنظم كينونة الإنسان، ووجود الموجود. وتأسيسًا عليه، يمكننا أن نجازف بالقول: لا وجود لخطاب فلسفي أو شعري يقوى على الاستغناء عن إغراءات الدهشة المنبجسة عن التأمل في الإنسان والوجود.

يرى الشاعر والكاتب المغربي رشيد المومني أن مفهوم اللامتناهي مفهوم زئبقي قوامه الانفلات والتملص، ومن ثم تأتي تعددية دلالاته، مما يجعله مفهومًا مرتحلًا بين حقول معرفية شتى: «إن المفهوم الذي يثبت فاعليته الإجرائية في حقل ما، قد يكون مؤهلًا لإثبات الإجرائية ذاتها، في حقول محايثة فاعلية قد تكسبه دينامية إضافية بفعل تطعيمه وتفاعله بمفاهيم الحقول التي يحل ضيفًا عليها. قد يكون الأمر شبيهًا بانتهاك مبرر لحرمة الآخر، وشبيه بميل سرقة نبتة الخلود. كما هو شبيه بسرقة برومثيوس لنار آلهة الأولمب، كي يرقى إلى تطوير وجوده الإنساني».

ويؤدي اختراق المفهوم فضاءات غريبة عن إشكالاته إلى انبجاس ضرب من المتعة مأتاها الإقبال على المحظور والممنوع والمحرم، وهي متعة بإمكاننا أن ندرجها بحسب المومني «ضمن استماتة الذات كي تعدد حضورها الفعلي أو الرمزي، سواء في فضاءاتها الخاصة بها، أو في تلك المحايثة له. فالمفاهيم شبيهة بنيازك دلالية تجوب دلالات الفكر».

اللامتناهي بين الخطاب الفلسفي والخطاب الشعري

ليس بإمكاننا، بحسب المومني، أن ننكر جماع المؤشرات التي تدل على هيمنة ضروب الخطاب الفلسفي على المفهوم، مقارنة بخطابات أخرى؛ على أن الخطاب الفلسفي لا يني يوجه تمفصلاته صوب المفهوم توجيهًا مباشرًا ومن دون توسط: «إنه يلتف عليه بشراسة من أجل إنطاقه»، واستنطاقه وفحصه وإخضاعه لمحكي النقد والشك. ومن المرجح أن السبب في ذلك إنما يعود إلى العقل «الذي ربما أيضًا وفي سياق احتذائه بالعقل الأول، يعتبر أن مسؤوليته الأولى والأخيرة تتمثل في تكميله، في تحيينه، وفي تجليته».

في حين يراهن الإبداع على إدراج المفهوم ضمن دائرة التجربة؛ إذ إن المفهوم لا يتوقف عن إبداء حاجته إلى غير قليل من الشطط الشعري الذي من شأنه أن يفتحه على دلالات مغايرة: «إن الشعر خاصة، قد يتخذ من المفهوم أداة تعبيرية يتمكن خلالها من فتح مسالك لا متوقعة في أرض المفاهيم، وفي أراضي الكتابة ككل، مسكونًا بمتعة تقليبها على مختلف وجوهها، من أجل ملء ما يتخللها من بياضات، أو من أجل تحويل وجهاتها الدلالية؛ كي تفرح بمصائر جديدة لم تكن حاضرة من قبل في ذاكرتها».

اللامتناهي ومآلات الحظر والمنع والتحريم

لا ريب في أن خوض غمار إعمال النظر في سيرورات اللامتناهي إنما تحيل في المقام الأول على جماع «الأصوات الخفيضة التي تندرج ضمن الإيقاعات المركزية للكينونة»، غير أن هذه الأصوات ما انفكت تعاني ضمن سياقنا العربي الإسلامي، من تهويل اللفظ، من قبل سائر الخطابات السائدة، مما أسفر عن الزج بها في غياهب المسكوت عنه واللامفكر فيه، إن الأمر شبيه إلى حد ما «بقصة حي بن يقظان، حيث تعيش العامة حياتها منفصلة تمامًا عن المعقولات، وأسيرة كلية للمحسوسات. وهي الوضعية ذاتها المعيشة حاليًّا بالنسبة لإشكالية اللامتناهي، في مرجعيته الإبداعية والفكرية، عربيًّا، بفعل خضوعه لسلطة الحظر، التي تطال الجسد والروح».

لا ريب في أن خوض غمار إعمال النظر في سيرورات اللامتناهي إنما تحيل في المقام الأول على جماع «الأصوات الخفيضة التي تندرج ضمن الإيقاعات المركزية للكينونة»، غير أن هذه الأصوات ما انفكت تعاني ضمن سياقنا العربي الإسلامي، من تهويل اللفظ، من قبل سائر الخطابات السائدة، مما أسفر عن الزج بها في غياهب المسكوت عنه واللامفكر فيه، إن الأمر شبيه إلى حد ما «بقصة حي بن يقظان، حيث تعيش العامة حياتها منفصلة تمامًا عن المعقولات، وأسيرة كلية للمحسوسات. وهي الوضعية ذاتها المعيشة حاليًّا بالنسبة لإشكالية اللامتناهي، في مرجعيته الإبداعية والفكرية، عربيًّا، بفعل خضوعه لسلطة الحظر، التي تطال الجسد والروح».

ليس من شأن سيرورات الحظر التي تحيط بأصوات الكينونة الخفيضة سوى الإسهام في توسيع مسالك الوثوقية العقدية من جهة، وتكوثر الخطابات الظلامية الْمُسَيجة بالأسلاك الدوغمائية الشائكة من جهة أخرى؛ ونقصد جماع الخطابات المتخفية في حجاب متناهٍ يبيح الثابت ويحرم المتحول، مما يسفر عن تبديد خيوط اللامتناهي وتشتيت مداميكه. ومن هنا، مأتى الحاجة إلى الانفتاح على مساعي الإبداع؛ ذلك أن «الإبداع المختلف والمغاير، هو الترجمة الفعلية للأصوات الخفيضة التي تتخلص من الوثوقية العمياء، في تعاملها مع اللامتناهي، بحثًا عن تواصل حر ومنفتحٍ على شعرية متوجة بقراءة ذاتيتها. إن الأمر هنا يتعلق بكتمان يشبه الجهر، كتمان يتمتع بجمالية تلكُّئِهِ التي لا تني تجدد رؤيتها لهوية الطريق، للوسائل كما للغايات، عبر مراوحة فرحة ومكابدة، بين نزوة الشك وحتمية اليقين».

الحداثة وأطياف اللامتناهي

أبانت الحداثة وما بعدها عن عجز ووهن صارخين في أثناء محاولتها درء اللامتناهي، على الرغم من سعيها الحثيث إلى «توظيف الكائن في عملية بنينتها لذاتها وبلورتها لإوالياتها، عبر إغراقه في حمأة الاستهلاك العنيف للعابر والمتناهي»، ذلك أن أطياف اللامتناهي المتعددة تحيط بها من كل حدب وصوب؛ لذا أكبت الحداثة وما بعدها على مباشرة مناوراتها القاضية «بتحجيب اللامتناهي، على حساب تكريس سلطة العابر فقط، وتكريس جمالية المؤقت والمتلاشي، وإشاعة ثقافة المحو بالمعنى المبتذل والمجاني للكلمة». مناورات تستند إلى منهجية «تستمد قوتها الإجرائية، من تفجير الأسئلة المغلوطة، التي تستفيد منها الحداثة الهمجية، في تعميم الروح الإلكترونية التي تفتح المجال للامتناه تقنوي، يقع الآن خارج اهتمام هذه المقاربة، بفعل ما يطرحه من إشكالات ليس هنا مجالها».

لا تخلو خطابات الإنسان المبكرة من ضروب التهجس بمسالك اللامتناهي، فسؤال «اللامتناهي قديم، قدم دهشة الكائن أمام الظواهر الطبيعية بتعدد مستوياتها وإيقاعاتها». وهو الأمر الذي تفصح عنه سائر النصوص التأسيسية التي ظلت عالقة في ذاكرة الثقافات الكونية والإنسانية. ولا سيما أن اللامتناهي، على حد تعبير رشيد المومني، «يخص تلك الخطابات المنفتحة على محتملها. كما يخص الخطابات المنذورة باستمرار لفهم حقائق الوجود، التي ينسخ بعضها البعض الآخر دونما انقطاع».

لا تتوقف تلك الجاذبية التي تمارسها قضايا اللامتناهي (القضاء والقدر، الأسماء والصفات، البعث والعدم…إلخ) عن ضخ روح جديدة في الإشكالات المترتبة عنها، ونقصد «استمرارية البحث فيها بكل اللغات، وبكل المنهجيات وفي كل العقائد دونما استثناء». ومرد ذلك إلى «كون تقمص صوت اللامتناهي هو أقصى ما يطمح الإبداع إلى تجسيده قديمًا وحديثًا، بغاية ملء الفراغات والتقاطعات التي تطل إرادة الفهم والتمثل البشري. ومن المؤكد أن تفاقم الاتجاهات الداخلية لدى الكائن، هي ردود أفعال طبيعية على تراكم الفراغات والبياضات التي يستشعرها جراء تمنع اللامتناهي على الفهم والتأويل».

(كل الاقتباسات من كتاب رشيد المومني)

المهدي مستقيم - باحث مغربي | مارس 1, 2021 | كتب

جان لوك نانسي

لا بد للدولة الديمقراطية من شعب ذي هوية جماعية قوية يحرص على تطبيق مبادئها انطلاقًا من تشرُّب مبدأ الاحترام الوضعي، الذي منه تنبجس قيم التضامن والالتزام بيننا من أجل خدمة مشروع سياسي مشترك، حتى يتمكن شخص أو جماعة من الأشخاص من حكم مجموعة كبيرة من الأفراد كان لا بد من الحصول على سلطة ذات شرعية تخوّل للحاكم إصدار أوامر ملزمة للجميع. ومن أجل ذلك صِيغَت صِلة مقنعة بين القانون والسلطة السياسية من جهة، وبين المعتقدات والممارسات الدينية من جهة أخرى أتاحت للحكام ضمان خضوع الناس لأوامرهم.

ولا تتحقق السياسة بوصفها مطلبًا، إلا بتحقق ما تعد به. ولعل أعظم وعد تعد به هو الحرية بما هي قيمة سياسية منشؤها من السياسة نفسها. وهو الأمر الذي فطن إليه الفيلسوف الفرنسي جان لوك نانسي في كتابه «حقيقة الديمقراطية» الصادر حديثًا عن دار توبقال للنشر والتوزيع-2020م، بترجمة الدكتور عز الدين الخطابي، غير أن السياسة تقتضي تشييد قواعد قوامها الشرِكة والاشتراك والمشارَكة والتشارُك، بيد أن المعايير التي يعتمد عليها العمل السياسي في ممارسته للحكم، حسب جان لوك نانسي، لا يمكن أن تنشأ من معانٍ متعالية، وإنما منشؤها من صلب التعدد والتنوع البشريين، ويرجع ذلك إلى كون الحكم السياسي ليس مسألة معرفية أو فكرًا تأمليًّا، بل هو مسألة حرية إنسانية، أي أنه يحيل إلى عالم يشترك فيه الناس الأحرار فيما بينهم.

لطالما اعتُبِرت «الكليانية» شرًّا سياسيًّا مطلقًا مضادًّا للديمقراطية، شرًّا عارضًا انقضّ على الديمقراطية من دون أن يكشف عن مصدرها، في حين أن هذا المصدر، كما يذكر جان لوك نانسي، ليس سوى الديمقراطية نفسها، لقد خذلت الديمقراطية نفسها حين عجزت عن التوافق مع مثالها ذاته، ومع حقيقة «الشعب» وحقيقة السلطة، وهو الأمر الذي جعلها وسيلة تدعّم أسس الحركات «الكليانية»، فقبل الحرب العالمية الثانية والأولى كذلك «كان من الممكن أن يعدّ المرء نفسه «ماركسيًّا» بهذا القدر أو ذاك بصيغ مصطنعة أو منمقة، أو يعدّ نفسه بالضرورة «ثوريًّا» ولو بصيغة «محافظة» أو «روحية».

وكيفما كان الحال، فإن الفكر تخلى عن الديمقراطية، وفي أفضل الأحوال، عدَّها أَهونَ الشرور. هكذا تَبيَّنَ أن الديمقراطية تحمل حتميًّا، إمّا كذبة الاستغلال أو كذبة الرداءة، ومن الممكن أن تكون الكذبتان مجتمعتين. بذلك، انغمست السياسة الديمقراطية بشكل لا يقاوم، داخل رفض مزدوج للعدالة والكرامة».

يبرز جان لوك نانسي أن الهجوم الذي عَرَّضَت له الديمقراطية نفسها جعلها مطالَبةً بالابتكار من جديد عوْضَ الاكتفاء بالدفاع عن الحالة التي وُجِدَت عليها، وتُعَدّ حركة 1968م أول مؤشر لمطلب الابتكار هذا، حيث «حصل تحول عميق للفكر في معناه الأوسع والأعمق والأكثر نشاطًا وإجرائية أيضًا، للفكر بوصفه خطة تأمل في الحضارة والوجود وأشكال التقويم. ومما لا شك فيه، أن المطلب النيتشويّ «لقلب جميع القيم» أصبح فعّالًا في هذه الحقبة، وذلك بشكل مغاير للنمط البهلواني والكارثي المميز للرايخ الثالث».

الديمقراطية بوصفها روحًا

على الديمقراطية إذن حسَب جان لوك نانسي أن تفكر في نفسها بوصفها رُوحًا، لا بوصفها شكلًا ومؤسسة ونظامًا سياسيًّا واجتماعيًّا فقط، على أن الرهان الأعظم الذي تصبو إليه هو: الاهتمام بالوجود، «فما يجعل هذا الأخير مشتركًا، لا ينتمي فقط إلى نظام الخيرات المتبادلة، بل أيضًا إلى ما لا يمكن تبادله وما لا يتوفّر على قيمة معينة؛ لأنه خارج كل قيمة قابلة للقياس».

ويرجع جان لوك نانسي اعتقاد جان جاك روسو القائل: إن الديمقراطية الحقة (المباشرة، الفورية، التلقائية) لا يمكنها أن تكون صالحةً إلا لشعب من الآلهة- إلى إيمانه الراسخ بأن الشعب والإنسان يجب أن يكونا مؤهَّليْنِ حتى يتعين القول: إن اللامتناهي معطى؛ فأنْ «ننسى أن الإنسان ليس إلهًا، وأن ارتقاءه بصيغة المطلق لا يُعرض، بل يحدث هنا والآن ضمن حضور، لا يمكن لـ«كرامة الشخص» و«حقوق الإنسان» أن تضمنه بأي وجه من الوجوه، رغم الارتباط الحاصل بينها وبينه. يجب إذن، ألا ننسى أن «المشترك» أي الشعب لا يمكنه أن يحظى بالسيادة، إلا في وضع يميزه بالضبط عن الارتقاء السيادي للدولة ولأي تشكيلة سياسية كيفما كان نوعها: ذلك هو شرط الديمقراطية، وهو ما يتعين علينا فهمه منذ حركة 68».

السياسة الديمقراطية بوصفها سياسة منفصلة

ينفي جان لوك نانسي الفكرة القائلة: إن السياسة منفصلة، ويرجع ذلك إلى ماهية الكينونة المشتركة التي لا تقبل أن تؤقنم داخل أي شكل أو دلالة، فالمطلب الديمقراطي يضعنا وجهًا لوجه «أمام التمييز وليست هذه المهمة شيئًا آخر، غير ما يسمح بشق طريق الخروج من العدمية. وبالفعل، ليست هذه الأخيرة شيئًا غير إلغاء التمايزات، أي إلغاء المعاني والقيم، فالمعنى أو القيمة لا يحصلان إلا عبر الاختلاف؛ ذلك أن المعنى يتميز من غيره، مثل تميز اليمين من اليسار، والرؤية من السماع، وتُعَدّ القيمة على هذا الأساس غير متساوية مع غيرها».

ويوضح جان لوك نانسي أن السياسة الديمقراطية تفتح المجال أمام هويات متعددة من دون أن تصطف بجانب هذه دون تلك، وهو الأمر الذي يجعل الديمقراطية ترفض التمثيل؛ ذلك لأنها ليست من ماهية تمثيلية، «إنما تقدم ارتقاء تمثيل مصير وحقيقة ما هو مشترك، لكنها ترفض تمثيل الفضاء المشترك، بحيث تستطيع أن تفتح في إطاره كل تكاثر ممكن للأشكال التي قد يتخذها اللامتناهي، أو أيضًا لأوجه تأكيداتنا ولكل إعلان عن رغبتنا».

فن العيش المشترك

ومن ثمة يستنتج جان لوك نانسي أن الديمقراطية تقتضي تجاوز النظام السياسي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا داخل المدينة بمؤسساتها وصراعاتها بما هي فن للعيش المشترك، أي بوصفها شكلًا من أشكال الإنسانية اللامتناهية، هنا بالضبط يمكننا أن نحس بروح الديمقراطية. فـ« لا الموت ولا الحياة، يقدَّرانِ لذاتهما، فما يقدَّر فقط هو الوجود المشترك الذي يواجه غياب معناه النهائي، مثلما يواجه معنى كينونته الحقيقية- اللامتناهية».

لم تعد الديمقراطية كما كانت من قبل ذات صلة بالنظام السياسي، حيث سعت الديمقراطية الحديثة إلى أن تكون تأسيسًا جديدًا وشاملًا للعمل السياسي، وهو الأمر الذي فرض عليها أن تنزل لما هو أعمق من الأساس ذاته، أصبحت مهمة الديمقراطية هي أن تُوَلِّد الإنسان من جديد.

المهدي مستقيم - باحث مغربي | مارس 1, 2020 | كتب

باتت الدعوة إلى نقد وتفكيك الأفق التراثي المتهجِّس بمفهوم الحكم ومكوناته مدخلًا رئيسًا وملحًّا من أجل طرق أبواب الحداثة السياسية، خصوصًا أن تراثنا السياسي هو الأسُّ الذي تشيّد على المفاهيم والتصورات التي تنهم بتبرير وتسويغ الوضع السياسي في بلداننا، ومن مشاربه ينهل الرافضون للحداثة السياسية، الأمر الذي يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى الانكباب على التفكير في التراث السياسي ونقده، بعد أن شاعت مفاهيم قاموس الإسلام السياسي وهيمنة على المجال التداولي للثقافة السياسية السائدة بعد ما بات يعرف بـ«الربيع العربي».

وينخرط كتاب الباحث المغربي نبيل فازيو: أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الحسن الثاني المعنون بـ«العدالة والعدل مساهمة في تفكيك برادايم الملك في الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي (منشورات مؤمنون بلا حدود)» ضمن هذا الرهان؛ إذ ينبه إلى خطورة الإعراض عن نقد التراث ومفاهيمه السياسية، والإحجام عن إبراز مفعوله ومقاومته لتلقي واستقبال أفكار الحداثة الغربية وتأويل مفاهيمها، «ليس المقصود بنقد التراث السياسي اتخاذ موقف عدمي منه، كما لا يعني الإقامة في دوائره وتبني رؤيته للعالم؛ إذ إن الموقفين معًا مستعصيان من الناحية العملية. إن النقد ذاك لا يستقيم إلا على مقتضى تفهم التراث، واتخاذ مسافة معرفية ونقدية منه، انطلاقًا من هاجس الفهم قبل أي هاجس آخر، فهم أسباب وسياقات تشكل مفاهيم التراث ومقولاته الكبرى، وكذا الأغراض والمقاصد التي شكّلت محاوره ومداراته، بل فهم قدرته الغريبة على التعالي على حقب تاريخية بكاملها، والحضور اليوم في صورة شكل من أشكال التفكير والوجود يغري كثيرين، ويحفزهم على الدفاع عنه والتماهي معه». (العدالة والعدل).

في معنى البرادايم

ويراهن كتاب الأستاذ نبيل فازيو على تقديم قراءة للتراث السياسي الإسلامي تتغيَّا تفكيك نموذج المُلك في علاقته بمفهوم العدل؛ إذ يعتبر المُلك بمنزلة «برادايم» أو أنموذج إرشادي هيمن على رؤية المفكرين الكلاسيكيين في السياسة ومجالها.

الماوردي وربط المشروعية السياسية والدينية بالواقع

ويرجع الفضل حسب فازيو في تشييد نظرة واقعية إزاء المشروعية السياسية والدينية في التراث السياسي الإسلامي إلى الماوردي الذي ركز بؤرة تفكيره السياسي على مفهوم الملك وواقعه، «إذ رأى في تقبل الواقع أوّل خطوة في طريق إصلاحه» (العدالة والعدل ) رغم أنه لم يتردد يومًا في الدفاع عن نموذج الخلافة رغم ما لحقها من ضعف وتفتت، ويشير المؤلف إلى أن الفكر السياسي الإسلامي كان في مسيس الحاجة لمثل هذه المبادرة بالنظر إلى قيمة النتائج التي أفرزت عنها على مستوى التنظير للمُلك، حيث قام الماوردي بطي صفحة المقاربات المثالية المطلقة للسياسة التي تأرجحت بين المناداة بفكرة تشييد مدينة فاضلة وبين تأسيس فكرة العدل الإلهي: «يمكن القول، بصفة عامة، إن المشروع الأعم للماوردي يكمن فيما يأتي: إخراج الوضع السياسي المأزوم من الحظر إلى الجواز، والارتفاع بواقع الدولة إلى مستوى الوضع المقبول القادر على شرعنة نفسه بنفسه، على الرغم من كل مؤشرات ضعفها ووهنها، الذي كان الماوردي أكثر الناس معرفة به». (العدالة والعدل).

السلطة السياسية بين التبرير والتسويغ

ويميز فازيو داخل التراث السياسي الإسلامي بين فعل التبرير وفعل التسويغ، حيث يتخذ الأول بعدًا قدحيًّا بالنظر إلى اقترانه بالتواطؤ مع السلطة السياسية من خلال إمدادها بمجموع المبررات التي تخول لها ممارسة سياساتها القمعية، التي طالما أثارت اشمئزاز الفقهاء والمؤرخين الذين نبهوا إلى الطابع الاستبدادي والطغياني. وهو الأمر الذي يبدو واضحًا في كتابات مجموعة من الفقهاء كالماوردي والجويني والغزالي. غير أن هذا الأمر لن يحجب عن الشخص الذي يدقق النظر في هذه الكتابات مظاهر تجاوز حدود تبرير سياسة الدولة؛ إذ بإمكانه أن يقف عند مجموعة من التوجيهات والاقتراحات التي خصوا بها قضايا عديدة غايتها الحد من الطغيان ووضع حد للجوْر والاستبداد بالسلطة والحكم. ومن ثمة يحيلنا مفهوم التسويغ على عملية إسباغ المقبولية على الواقع السياسي وربطها «بضرورة مراعاة الحاكم لجملة من المقتضيات التي لخصها مفهوم العدل. وهذه ملاحظة تنسحب على غير هؤلاء من الفقهاء الذين تبرموا من خدمة السلطان، حيث ظل موقفهم منه مسوَّغًا بضرورة مراعاته للعدل في سياسة الرعية». (العدالة والعدل).

لا تعني السلطة عند الماوردي إخضاع الرعية باعتماد القهر والتغلب؛ ذلك أن الترهيب لا يضمن ولاء الناس، بقدر ما تعني تقبُّل نفوس الناس لسلطان الملك الذي يجد نفسه مرغمًا على ترغيب الناس في مُلكه وسلطته. هذا المعنى الذي يعطيه الماوردي للسلطة ليس بإمكانه إلا أن يخرجنا من دائرة المقاربات الاستبدادية والقهرية للسلطة المطلقة، ليفتحنا على منظور مغاير للسلطة ينفلت من أبعادها القهرية ويتشبث بأبعادها الترغيبية، وهو الأمر الذي عبر عنه الماوردي في قول رشيق: «ربما ظن من تسلط بالسطوة من الولاة أنه بالجور أقدر وأقهر، وأن أمواله بالحيف أكثر وأوفر، ويخفى عنه أن الجور مستأصل، يقطع قليل باطله كثير الحق في الآجل، ثم إلى زوال يكون المال». (العدل والعدالة). ويسجل نبيل فازيو أن هذا المعنى الذي أضفاه الماوردي على مفهوم السلطة كان له دور حاسم في تشييد الحديث عن العدل، بيد أن شيوع التصور القهري الطغياني للسلطة لا يمكنه أن يترك أي مجال للحديث عن العدل بما هو إنصاف وانتصاف، وبما هو قيمة كونية تتملص من قبضة الدين والشرع وتفرض مبادئها على مجال السياسة والتدبير، ومن أجل ذلك أقام الماوردي مفهوم الإنصاف على أسَّين رئيسين: يتجلى الأول في تجنب الجوْر والحيف، والثاني في التبرُّم من التسلُّط والقهر.

«لا نتزيَّد بالقول إن النظر إلى العدل من جهة صلته بالإنصاف يبقى في جملة ما يعزُّ العثور عليه في متون مفكري السياسة في الإسلام الكلاسيكي على الرغم مما حققته نظرية أرسطو في الأخلاق من حضور قوي عند فلاسفة الإسلام… لذلك ينبغي علينا أن نأخذ خطوة الماوردي على محمل الجد في هذا السياق، فالرجل يخرج قيمة العدل من طابعها المتعالي ليقرنها بالعدل من حيث هو فعل تدبير يضمن للرعية الحق في الإنصاف، وهذا ما يبرر التقابل القائم في ذهنه بين العدل والإنصاف». (العدالة والعدل)

وعلى الرغم من هذا الوعي الإيجابي بالدولة الذي تفصح عنه كتابات الماوردي لم يتمكن الفكر السياسي الإسلامي من وضع حد للاستبداد عن طريق التمييز والفصل بين المُلك والمَلِك، والشرعية والمشروعية والحق والشرع، ويرجع ذلك إلى كون هذه المعطيات لم تكن متاحة أمام هذا الوعي، بل كانت بمنزلة اللامفكر فيه آنذاك، نظرًا لواقع الدولة والملك الذي وسم التجربة السياسية الإسلامية. «يمكن أن نزعم، بناء على هذا، أن الأمر يتعلق بمسألة برادايم كان مفهوم السياسة يحوم في فلكه آنذاك، وقد كان بمنزلة سقف تاريخي وقف عنده وعي الماوردي وغيره من الفقهاء، ومعه كل المفاهيم السياسية التي نحتها الفكر السياسي الإسلامي في العصر الكلاسيكي، ولسنا نبالغ إن قلنا: إن البرادايم ذاك هو برادايم المُلك بمختلف مكوناته التي أتى الفقهاء على بيانها في كتاباتهم المتعلقة بالسياسة». (العدالة والعدل).

كان لكتابات الماوردي أثر واضح في الوعي الفقهي لمفهوم الشرع؛ إذ لم يعد هذا الأخير مجرد قوانين تحيل على الواجب والمطلق، بقدر ما أصبح يقوم على مقتضيات مفتوحة على متغيرات الواقع ومصالحه التي باتت تعد عنصرًا حاسمًا يُلجأ إليه من أجل إضفاء المشروعية على التشريعات التي تخص السياسة ومجالاتها. إن «الفكر السياسي الإسلامي ضيَّع فرصة ثمينة للسير صوب التأسيس لنظرية في الدولة عندما اختزل نظرة الماوردي في جانبها الديني التبريري، مهملًا إمكانياتها التشريعية والتسويغية، وما تحبل به من قدرة على احتواء الواقع وضمه إلى نسق المشروعية، دون السقوط في التواطؤ مع الطغيان». (العدالة والعدل).

المهدي مستقيم - باحث مغربي | يوليو 1, 2018 | كتب

تكتسي أبحاث العالم الأنثروبولوجي الفرنسي دافيد لوبروتون، أهمية خاصة، ضمن حقل العلوم الاجتماعية المعاصرة، وذلك بالنظر إلى جدة القضايا التي يشتغل عليها وعمقها، وتفرد مقاربته لها؛ إذ عرف باهتمامه بمجالات هامشية، لا ينتبه لها علماء الأنثروبولوجيا، وعلماء الاجتماع إلا فيما ندر، ونخص بالذكر منها لا الحصر بحثه الذي عنوانه: «تجربة الألم» الصادرة ترجمته العربية حديثًا، عن دار توبقال للنشر والتوزيع/ المغرب (2018م)، بقلم الباحث والمترجم المغربي فريد الزاهي.

يبسط فريد الزاهي في الكلمة التي خصها لهذه الترجمة، مجموع الدوافع التي جعلته ينكب على نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية، مركزًا أهمها، في سعيه الحثيث، للإسهام في تبديد الشح والهزال، الذي يحيط باستقبال النصوص الكبرى، التي تهم الجسد واليومي على مستوى حقل العلوم الاجتماعية؛ إذ لا تولي هذه الأخيرة في العالم العربي «أهمية كبرى للجسد واليومي، مديرة الظهر للظواهر الفردية التي يعيشها الإنسان… فالعلوم الاجتماعية لا تختص فقط بالجمعي وإنما بالفردي، ولا أدل على ذلك من أن دوركايم رائد علم الاجتماع، قد خصص دراسة مرجعية مهمة عن ظاهرة الانتحار في بدايات القرن الماضي، وهي الظاهرة التي صارت تستشري بين الشباب، من مدة، في بلدان العالم العربي من غير أن يتم الاهتمام بها وبعللها وطبيعة ممارستها والألم الشخصي والاجتماعي الثاوي وراءها».

دافيد لوبروتون

يبرز دافيد لوبروتون، أن هذا المصنف هو امتداد إلى مصنفات سابقة، حين يؤكد قائلًا: «الكتاب امتداد لكتاب أنثروبولوجيا الألم (1995، أعيد طبعه سنة 2004م)، الذي ألحَّ بالأخص على البعد الاجتماعي والثقافي للألم. ومنذ الطبعة الأولى لذلك الكتاب، لم أكتفِ فقط بمتابعة تلك الأبحاث في سياق المرض أو الحوادث، إنما تابعت أيضًا الأبحاث الخاصة بالسلوك ذي المخاطر لدى الشباب والرياضة القصوى، والبودي آرت «فن الجسد» والطقوس المعاصرة لتعليق الجسد. إن هذه الأوجه المتعددة للألم توسع من فهمه بتبيان التنويعات الهائلة للإحساس به. ومن ثمة على القارئ إن أراد الإمساك بخيوط المعاني والدلالات المتشعبة، داخل هذا المصنف، أن يستحضر نتائج هذه الأبحاث. على امتداد مئتي صفحة، يطوف بنا دافيد لوبروتون، في رحلة ممتعة داخل عوالم الألم، انطلاقًا من أبعاده المادية، المتمثلة في المرض أو التعرض لحادثة، وصولًا إلى أبعاده الرمزية المتمثلة، في العذاب النفسي الذي يهدد هوية الفرد. مستنطقًا بذلك أنواع الألم القسرية والطوعية، وطرائق ووسائل تملك الألم وضبطه وترويضه. إذ يعالج تجربة الألم والطريقة التي يعاش بها ويُحَسّ بها من جانب الأفراد، ويحاول الاقتراب ما أمكن من الشخص ليحقق فهمًا دقيقًا حول الحياة الفردية المعيشة، وذلك بالاستناد إلى أدوات البحث الأنثروبولوجي.

يسعى لوبروتون للكشف عن مجموع التمفصلات، التي تسكن العلاقة القائمة بين الألم، والعذاب؛ إذ باستثناء الفصل الأول المعنون بـ: لا وجود لألم من غير عذاب، الذي صور فيه الألم كتجربة تقود إلى العذاب، كالذي يعيشه الشخص في أثناء المرض أو مخلفات الحوادث أو التعذيب، يصر لوبروتون على تصوير الألم، كضرورة وجودية تتعالى على العذاب لتحصيل اللذة وتحقيق الذات، والمتعة، والتفتح الذاتي، خصوصًا في فصول الكتاب الموالية التي جاءت عناوينها كما يلي: الألم والمعنى/ ألم ضروري للوجود/ الألم والتعذيب، تهميش الذات/ اشتغال الألم، الألم الملتبس: الوضع/ الألم ضد العذاب. ويرجع ذلك إلى اعتقاد لوبروتون في أطروحة أساسية، مفادها أن «الألم المطلوب أو المعيش من خلال السلوك ذي المخاطر أو حزّ الجسم هو من طبيعة مغايرة للألم الملمّ بالمريض مثلًا. فالرياضي الممارس للرياضات القصوى أو الرياضي في المسابقات أو خلال التدريبات هو امرأة أو رجل يقبل بالألم بوصفه مادة أولية لمنجزاته، فيسعى لترويضه وكبحه، ويعلم أنه إن لم «يهاجمه بكل قواه» فسيكون ذلك من باب التهور.

أما الشخص الذي يعلق نفسه بمعلاق من الحديد في الصدر، فإنه يسعى للنشوة أو لعيش تجربة روحانية. وفي سجل آخر، تبين تجربة وضع الحامل لحملها عن لَبس قوي، بحيث إن بعض النساء يعشنها بوصفها عذابًا لا يحتمل، والأخريات بوصفها إحساسًا لا يُنسَى لكن لا علاقة لها بالألم. ثمة أيضًا من يبحث عن النشوة الجنسية من خلال تمارين متنوعة للقسوة في الممارسات السادومازوشية. الألم متراكب كالدمى الروسية. ما إن نفتح واحدة حتى تظهر أخرى وهكذا دواليك. بالجملة فأوجه الألم لا حصر لها. غير أنه لا تفوتنا الإشارة إلى أن نؤكد رفقة لوبروتون أن هذا البحث بعيد كل البعد من كل أنواع التصوف؛ إذ بإمكان قائل أن يقول: إن المرء رجلًا كان أم امرأة بإمكانه أن يعرِّض نفسه لمختلف أنواع الحرمان الفظيع وأن يعيش شتى أنواع الجروح، ليس بما هي عذاب وإنما بما هي ضرب من ضروب التلذذ، تبعًا لاعتقاد مفاده أن هذه المحن قد تقربه من الله. قول كهذا لا يدخل ضمن دائرة اهتمام هذا الكتاب، بيد أن لوبروتون قد أفرد لهذا المستوى من النقاش، كتابًا خاصًّا يحمل عنوان: أنثروبولوجيا الألم، صدر سنة 2001م.

تنطوي تجربة الألم على خاصية جوهرية، تجعله لا يمنح الشهية في أي شيء؛ إذ سرعان ما يستأصل الإنسان من فضاء عاداته القديمة، ويدفعه مكرهًا إلى التملص والانفلات من ذاته، ليعيش مغتربًا عنها، فيما يشبه الحداد على الذات، من دون أن يتيح له أدنى إمكانات الالتحاق بها مرة أخرى. وفي نفس الوقت، يستأنف العذاب، توسيع هذا الانزياح وتمطيطه، ليشمل الوجود بكامله، وهو ما يجعل العذاب جزءًا من الألم، أو وظيفة للمعنى الذي يكتسيه الألم، إنه بعبارة أدق، العنف الذي يخضع له الإنسان. ومن أجل ذلك فإن «الألم يكون دومًا متضمَّنًا في عذاب معين، إنه منذ البدء ألم وعدوان لا يطاق إلى هذا الحد أو ذاك. العذاب هو الصدى الحميم للألم، ومقياسه الذاتي. إنه هو ما يفعله الفرد بألمه، وهو يشمل مجمل سلوكه ومواقفه، أي استسلامه أو مقاومته للانصياع لتيار الألم ومصادره الجسمانية والمعنوية ليصمد أمام المحنة. العذاب ليس امتدادًا لتشوه عضوي، إنما هو نشاط للمعنى لدى الإنسان الذي يتعذب. وإذا كان الألم زلزالًا حسيًّا فإنه لا يصيب إلا بمقدار العذاب الذي يؤدي إليه، أي المعنى الذي يتسم به. لنذكّر بهذا الصدد بتعريف بول ريكور، الذي يرى أن الألم ينطبق على «الأحاسيس التي تعاش بوصفها متموقعة في أعضاء خصوصية من الجسد أو في الجسد بكامله، وأن العذاب لفظ يحيل إلى أحاسيس منفتحة على الانعكاسية واللغة والعلاقة بالذات، والعلاقة بغيرها، والعلاقة بالمعنى وبالتساؤل».

الألم إذن، تجربة تعاش، وقوة لا يتلمس مفعولها إلا من يحس بها، بيد أن الألم شأنه شأن المرض أو الموت فدية للبعد الجسماني للوجود، إنه حظوة الشرط الإنساني والحيواني ومأساته، ورغم أنه ضرورة يشترك فيها جميع الناس، إلا أنه يظهر دومًا للشخص الذي يعيش تجربته كأنه معطى دخيل على ذاته، «هذا الألم لم نكن نتصوره قبل أن يصيبنا. ونحن، بعد أن ألمَّ بنا، بالكاد نستطيع تصوره بوصفه ألمًا».

المهدي مستقيم - باحث مغربي | نوفمبر 1, 2017 | كتب

أليس من حق المواطن أن يسهم برأيه في تصميم وتهيئة المدينة التي يقطن فيها؟ لماذا يُمنَع المواطن ممارسة هذا الحق؟ لمصلحة من يشتغل المهندسون والمخططون العمرانيون؟ ألمصلحة المواطنين العامة؟ أم لمصالح جهات أخرى؟ حق من الذي يجب أن يراعيه المخططون العمرانيون؟ مصالح من التي يتعين تحقيقها؟ على هوى من يجب أن تخطط المدن وتتوسع؟ «المصلحة العامة»، «تجميل المدينة»، «الارتقاء بشكلها الحضاري»، «التحسين المدني»، «الإحياء البيئي»، «التجديد الحضري»… عبارات وأخرى لا تنفك أبواق الرأسمالية ترددها، كذريعة لسلب ملكيات المواطنين الأكثر فقرًا، وتلبية حاجات المواطنين الأكثر غنًى، حيث تسخّر الرأسمالية كل وسائلها وأدواتها المالية والاقتصادية والعمرانية والسياسية الماحقة والوحشية، من نزع للملكية وتهجير قسري وسلب للأراضي والمساكن، وتمزيق الأحياء القديمة، ومن ثَمَّ تغيير شكل المدينة بما لا يرضي ولا يوافق هوى سكان المدينة الأصليين.

ويقدم لنا ديفيد هارفي في كتابه الشائق: «مدن متمردة: من الحق في المدينة إلى ثورة الحضر»، الصادر حديثًا عن منشورات الشبكة العربية للدراسات والأبحاث 2017م، ترجمة لبنى صبري، كثيرًا من الأمثلة في هذا الباب، من كومونة باريس عام 1871م وصولًا إلى ثورة 25 يناير المصرية واحتلال ميدان التحرير، وحركة احتلال وول ستريت، واحتجاجات لندن في عام 2011م. ولعل أقوى مثال يمكننا أن نستحضره في هذا المستوى من النقاش، هو سياسة جورج أوجين هوسمان، المعروف باسم البارون هوسمان، مخطِّط مدينة باريس، حيث قام هذا الأخير، بتخطيط مدينة باريس ليس على هوى قلوب الأغنياء فقط، إنما وفق مواصفات تمكن السلطة القائمة من منع كل محاولة سعت إلى تمكين العامة من احتلال مراكز الجذب داخل المدينة. ومن ثم يمكننا أن نخلص مع هارفي إلى أن الطبقات المهيمَن عليها من فقراء ومحتاجين ومهمشين من السلطة السياسية هم المتضرر الرئيس من سياسة تصريف فوائض الربح الرأسمالي داخل المدن… هذه المأساة التي باتت المدينة تعاني مخلفاتها المدمرة، القائمة على التمييز والحيف واللامساواة، هي ما دفع الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي، هنري لوفيفر لكتابة «دراسته المؤثرة عن الحق في المدينة، الحق الذي أكد على أنه صرخة غضب ونداء في الوقت نفسه، الصرخة كانت ردًّا على الألم الوجودي من أزمة مدمرة تجتاح الحياة اليومية للمدينة، والنداء كان في الحقيقة أمرًا بالنظر بوضوح لهذه الأزمة ومواجهتها، وخلق حياة حضرية بديلة تكون أقل اغترابية وأكثر بهجة وذات معنى أعمق، ولكنها -كما هي الحال دائمًا مع لوفيفر- تنازعية وجدلية، منفتحة على الملائم، وعلى المصادفات، (سواء المخيفة أو الممتعة)، وعلى السعي الدائم لحداثة غير معروفة».

ديفيد هارفي

الحق في المدينة إذًا هو مطلب أو صرخة تطلقها الشوارع والأحياء والفاعلون داخلها من مقموعين في أزمنة اليأس. هنا بالذات يطرح دور المثقف في نجدة هؤلاء المقموعين وإغاثتهم، والاستجابة لصرخاتهم ومطالبهم، ومن ثم تظهر حاجتنا الماسة اليوم لمثقف من عيار هنري لوفيفر. يرفض ديفيد هارفي كما سبق أن رفض هنري لوفيفر، اختزال الثورة الحضرية في عمال المصانع، بيد أن الطبقة العاملة بما هي أداة للتغيير الثوري، تتكون أساسًا من سكان الحضر، بمن فيهم عمال المصانع. وهو اعتراض زادت قوته ونجاعته اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد أن تراجعت أفكار اليسار التقليدي، خصوصًا بعد ما شهدته المصانع وأجزاء كبرى من العالم الرأسمالي المتقدم من تراجع وتقلص، إلى أن اختفت معه الطبقة العاملة الصناعية الكلاسيكية، «فالعمل المهم والآخذ في التوسع باستمرار لصنع حياة الحضر والإبقاء عليها يقوم به بشكل متزايد عمال غير آمنين، وغالبًا ما يعملون لبعض الوقت، وغير منظمين، ويتقاضون أجورًا زهيدة، فما يطلق عليها «البريوكاريا» حلّت محلّ «البروليتاريا» التقليدية. فإذا كان مقدَّر لحركات ثورية أن تظهر في زمننا على الأقل في هذا الجزء من عالمنا (في مقابل الصين السائرة على درب التصنيع)، فإن البريوكاريا الإشكالية وغير المنظمة يجب أن تأخذ في الاعتبار» والمشكلة السياسية الكبيرة هنا هي كيف يمكن لمثل هذه المجموعات البائسة المشتتة أن تنظم نفسها في شكل قوة ثورية؟

تعرف مدننا اليوم تحولات عظمى نتيجة النمو الحضري المطرد، استجابة لضغوطات التطور الرأسمالي العالمي، وهو ما يدفعنا للتساؤل: أين هذه المدينة التي نطالب بالحق في المشاركة في تهيئتها وتصميمها؟ لقد سقطت المدينة التقليدية ضحية التطور الرأسمالي السائد، بل قُتلت نتيجة الحاجة المستمرة للتخلص من رأس المال المتراكم؛ مما يقود إلى نمو حضري لا نهاية له، بغض النظر عن عواقبه الاجتماعية والبيئية والسياسية. إن مهمتنا السياسية، كما يقترح لوفيفر، هي أن نتصور ونعيد تشكيل نوع مختلف تمامًا من المدن خارج فوضى العولمة المدوية، ورأس المال الموجه لتوسعة الحضر بوصفه هدفها… كما أدرك لوفيفر جليًّا من تاريخ كومونة باريس، فإن الاشتراكية أو الشيوعية، أو هذه المسألة الأناركية في مدينة واحدة، اقتراح مستحيل، فمن السهل جدًّا على القوى البورجوازية الرد بمحاصرة المدينة وقطع خطوط إمدادها وتجويعها، إن لم يكن غزوها وقتل كل من يقاوم (حدث ذلك في باريس عام 1871م) لكن ذلك لا يعني أن ندير ظهورنا للمدن بوصفها حاضرة للأفكار والمثل والحركات الثورية.

برهن ديفيد هارفي على امتداد صفحات هذا الكتاب، على أن الحق في صنع مدننا بل أنفسنا وإعادة صنعها بكل حرية، هو حق من أعظم الحقوق وأغلاها الذي قوبل بتجاهل من المنظومات الحقوقية القانونية الكونية… وهنا يستحضر هارفي عالم الاجتماع الأميركي روبِرت بارك، الذي أوضح أن المدينة هي «أكثر محاولات الإنسان اتساقًا وبشكل أعمّ أكثرها نجاحًا لإعادة تشكيل العالم الذي يعيش فيه بما يتفق بدرجات أكبر مع رغبات قلبه، لكن إذا كانت المدينة هي العالم الذي خلقه الإنسان، فهي بالتالي العالم الذي يتعين عليه العيش فيه. فالإنسان بشكل غير مباشر، ودون إدراك واضح لطبيعة مهمته، قد أعاد أثناء خلقه للمدينة تشكيل نفسه»، وهو ما ساعد هارفي على الوصول إلى استنتاج ما يأتي: «إذا كان بارك على حق فإن السؤال عن نوع المدينة التي نريدها لا يمكن أن ينفصل عن السؤال عن أي نوع من الناس نريد أن نكون، وإلى أي نوع من العلاقات الاجتماعية نسعى، وأي نوع من العلاقات مع الطبيعة هو ما نعتز به، وأي أسلوب حياة هو ما نتمناه، وما القيم الجمالية التي نتبناها لذلك، فإن الحق في المدينة أكبر من مجرد حق فرد أو مجموعة في الوصول إلى الموارد الموجودة في المدينة: إنه الحق في تغييرها وإعادة اختراعها لتلائم أهواء قلوبنا بدرجة أكبر، وهو علاوة على ذلك، حق جمعي أكثر منه حق فردي، بما أن إعادة اختراع المدينة تعتمد حتمًا على ممارسة قوة جماعية من خلال عملية التطوير العمراني (الحضرنة)».

لا ريب في أن خوض غمار إعمال النظر في سيرورات اللامتناهي إنما تحيل في المقام الأول على جماع «الأصوات الخفيضة التي تندرج ضمن الإيقاعات المركزية للكينونة»، غير أن هذه الأصوات ما انفكت تعاني ضمن سياقنا العربي الإسلامي، من تهويل اللفظ، من قبل سائر الخطابات السائدة، مما أسفر عن الزج بها في غياهب المسكوت عنه واللامفكر فيه، إن الأمر شبيه إلى حد ما «بقصة حي بن يقظان، حيث تعيش العامة حياتها منفصلة تمامًا عن المعقولات، وأسيرة كلية للمحسوسات. وهي الوضعية ذاتها المعيشة حاليًّا بالنسبة لإشكالية اللامتناهي، في مرجعيته الإبداعية والفكرية، عربيًّا، بفعل خضوعه لسلطة الحظر، التي تطال الجسد والروح».

لا ريب في أن خوض غمار إعمال النظر في سيرورات اللامتناهي إنما تحيل في المقام الأول على جماع «الأصوات الخفيضة التي تندرج ضمن الإيقاعات المركزية للكينونة»، غير أن هذه الأصوات ما انفكت تعاني ضمن سياقنا العربي الإسلامي، من تهويل اللفظ، من قبل سائر الخطابات السائدة، مما أسفر عن الزج بها في غياهب المسكوت عنه واللامفكر فيه، إن الأمر شبيه إلى حد ما «بقصة حي بن يقظان، حيث تعيش العامة حياتها منفصلة تمامًا عن المعقولات، وأسيرة كلية للمحسوسات. وهي الوضعية ذاتها المعيشة حاليًّا بالنسبة لإشكالية اللامتناهي، في مرجعيته الإبداعية والفكرية، عربيًّا، بفعل خضوعه لسلطة الحظر، التي تطال الجسد والروح».