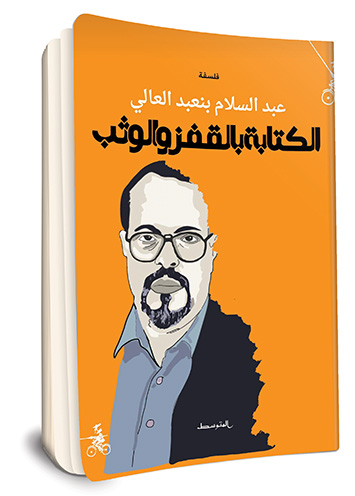

عبدالسلام بنعبد العالي… بورتريه صيني لفيلسوف مغربي!

لو كنتُ بورتريهًا، فلأكُن بورتريهًا صينيًّا

ليست كتابة البورتريه بأقلّ صعوبةً من رسمِه، في الحالتين كلتيهما نحن مهدّدون بأن نخطئ تقديرَ المسافة، أن نلتصق بالمرسوم إلى درجة المطابقة، بحيث نعيد إنتاجَه إنتاجًا دقيقًا يخلو من أيّ أصالةٍ؛ أو أن نجانِبه، فنرسم شيئًا آخر… إنّ «البورتريه الناجح» -إن كان ثمّة بورتريه ناجح- هو ذاك الذي يساير المرسومَ، من غير أن يلتصق به، يرسمه من دون أن يُدركَه، يتبعه في تحوّلاته وانفلاتاته ومساربه… يُنتِج «شبيهَه» إن اقتبسنا العبارة الأثيرة لدى دولوز… بيد أنّ كلّ محاولةٍ لرسم بورتريه تتطّلب توقيفًا للموضوع المرسوم، إيقافًا لحركته، ذاك أنّ هذا التوقّف شرطٌ لازمٌ لحركة الريشة، فريشة الرسام تتغذّى من موت المرسوم، من جموده… كيف إذن السبيل إلى رسم ما لا ينفكّ يتغيّر، ما لا يستقرّ على حالٍ، ما يعترف بأنّه «لا يملك إلّا المسافات التي تبعده»… قد يكون الحلُّ في قلب طرفي المعادلة، تثبيت ريشة الرسام، وترك الحرية للمرسوم، يواصل حركته وتدفّقاته وانسراباته… توقيف الريشة عن طريق اختيارٍ مسبقٍ لطبيعة البورتريه، وترك الحرية للمرسوم يتشكّل كيف يشاء داخل القالب، غير ملتزمٍ بأيّ شيءٍ، ليفِضْ عن إطار اللوحة، أو ليلتَزم بحدودها، أو ليتركها فارغةً إن شاء ويرتسم في موضعٍ آخرَ خارجها. ليكن إذن بورتريهًا على النمط الصيّني، شبيهًا بما يفعله بروست، لعبة تحوّلات وتشكّلات عبر افتراضاتٍ متواترة، في كلّ لحظةٍ يُستجوَبُ الموضوعُ عمّا يمكنه أن يكون لو قيِّض له أن يكون شيئًا آخر غير ذاته (لوحةً، أو فِلْمًا، أو كتابًا، أو موسيقا…)، وفي جوابه يُفلت من ذاته لكي يعود إليها.

لو كنتُ نبتةً، فلأكن جذمورًا

هنا تحديدًا لن يخطئ القارئ الاختيارَ، إن وُضع أمام اختبارِ تصنيفِ عبد السلام بنعبد العالي (الفائز بجائزة العويس، في دورتها الجديدة) في خانة كتّاب ومفكّري الشجرة، أصحاب الجذور، الديكارتيون الذين لا يستطيعون الحياة إلّا في تربةِ الانتظامِ والترتيب والنتائج المنطقيّة المترتّبة عن مقدّمات دقيقة؛ أو تصنيفه في خانة مفكّري الجذمور، أولئك الذين لا يعترفون بجذرٍ أصليّ، وإنّما يطفحون على السطح كنبات الجذمور، غارسين في كلّ لحظةٍ جذرًا جديدًا، جذرًا مؤقّتًا ينفي أيَّ أصلٍ أو مركزٍ.

إنّ الناظر في متن الأستاذ بنعبد العالي، يمكنه أن يقاربَه من أيّ نقطةٍ، فلا ترتيب منطقيًّا لمؤلّفاته، اللّهم إلّا الترتيب الزمني، ولا ضرورةَ لقراءة متنه كلّه، ولا حتى لإتمام قراءة أيّ كتابٍ، كلّ جزء قد يعطيك صورةً عن الكلّ، ولكنّ الكلَّ لا تتوقّف حياتُه على أجزائه، ولا انتظامَ أو تراتب بين أجزائه. يكتب بنعبد العالي متجاوزًا نفسَه لا مرسّخًا لها، إنّها كتابةٌ ما تنفكُّ تكتشف ذاتها في أثناء فعل الكتابة نفسه، كتابةٌ تتغذّى من نفيِ كلٍّ أصلٍ، كتابة تدرك أنّ حياتَها تتوقّف على توطّنٍ دائمٍ في موضعٍ آخر، وأنّ كلّ تجذّرٍ إنّما هو فعلٌ مؤقّتٌ لا يمكنها الارتهانُ إليه؛ لذا لا يمكن للقارئ أن يعاملها معاملةَ الشجرة، لا يمكنُه أن يبحث عن التربة التي تضربُ فيها جذورَها، هي كتابةٌ بلا أصول لا تعترف بأمّات كتبٍ ولا بمصادر للفكر، بقدر ما تبحث عن، -وتخترع- أدواتٍ… دونَ القارئ إذن جذمورٌ يمكنه أن يستلقي عليه، أن يباشره من حيث شاء، أن يقبس منه، أن يقطع «جذورَه» لكنّه أبدًا لن يمسك بالأصل!

إنّ الناظر في متن الأستاذ بنعبد العالي، يمكنه أن يقاربَه من أيّ نقطةٍ، فلا ترتيب منطقيًّا لمؤلّفاته، اللّهم إلّا الترتيب الزمني، ولا ضرورةَ لقراءة متنه كلّه، ولا حتى لإتمام قراءة أيّ كتابٍ، كلّ جزء قد يعطيك صورةً عن الكلّ، ولكنّ الكلَّ لا تتوقّف حياتُه على أجزائه، ولا انتظامَ أو تراتب بين أجزائه. يكتب بنعبد العالي متجاوزًا نفسَه لا مرسّخًا لها، إنّها كتابةٌ ما تنفكُّ تكتشف ذاتها في أثناء فعل الكتابة نفسه، كتابةٌ تتغذّى من نفيِ كلٍّ أصلٍ، كتابة تدرك أنّ حياتَها تتوقّف على توطّنٍ دائمٍ في موضعٍ آخر، وأنّ كلّ تجذّرٍ إنّما هو فعلٌ مؤقّتٌ لا يمكنها الارتهانُ إليه؛ لذا لا يمكن للقارئ أن يعاملها معاملةَ الشجرة، لا يمكنُه أن يبحث عن التربة التي تضربُ فيها جذورَها، هي كتابةٌ بلا أصول لا تعترف بأمّات كتبٍ ولا بمصادر للفكر، بقدر ما تبحث عن، -وتخترع- أدواتٍ… دونَ القارئ إذن جذمورٌ يمكنه أن يستلقي عليه، أن يباشره من حيث شاء، أن يقبس منه، أن يقطع «جذورَه» لكنّه أبدًا لن يمسك بالأصل!

لو كنتُ كتابةً، فلأكن مسوّدة

تتوافق وضعية الجذمور مع فكرة التسويد. ليست المسوّدة نصًّا مؤقّتًا يسعى إلى أن يتحوّل إلى مبيَّضة. إنّ المسوّدة هي غاية الكتابة، هي الطِّرْس المفتوح الذي ما ينفكّ ينكتب. بياض الكتابةِ انغلاقٌ! لا يهدف بنعبد العالي إلى إنتاج نصٍّ نظيفٍ، نصٍّ لا يعاني علّة «سوء الفهم»، إنّ ما يراه «الآخرون» أوجه فسادٍ وعلّةٍ في الكتابة والفكر، هو تحديدًا ما يرى فيه بنعبد العالي «حياةً» وفعاليةً. أن تكتب يعني أن تتجاوز سطح الورقة الأملس إلى خدوش القلم وحزازاته وتوتّراته.. أن تكتب يعني أن تنتقل من حالةِ «النقاء» الزائفة إلى حالةٍ من «الاتّساخِ» بالمعنى، أن تصير قابلًا أن تؤوّلَ، أي قابلًا لألّا تُفهم… لهذا لم يكن غرض بنعبد العالي يومًا من الكتابة، إنتاج أطروحاتٍ تكون موضوع نقاشٍ وسجالٍ ومحاضراتٍ ورسائل جامعية، إنّه لا ينتج فكرًا بهذا المعنى… أن تصير موضوعًا للنقاش يعني أن تفترض ضمنًا إنتاج نصٍّ «نظيف»، نصٍّ يكون اتّساخُه طارئًا، وسرعانَ ما يعيد تنظيفَ نفسه بالتبرير والشرح والتعليق… وذاك آخر هواجس مفكّرٍ من طينة عبدالسلام بنعبد العالي.

إنّ «سوء الفهم» ليس طارئًا، فالنص منذ بدايته ملتبس، قبل حتى أن يكون موضوعًا للقراءة والتأويل، ولا يعيش إلّا بفضل قدرتِه على أن يتجاوز نفسَه، أن يكون «مؤقّتًا»، لا تعيش المسوّدة إلّا متى تحوّلت إلى مسوّدة أخرى، أمّا نقلها إلى مبيّضةٍ، فيعني موتَها…التفكير إذن لا يحتاج إلى فصل دراسيّ وتلامذة نجباء، وبرامج دقيقة واضحة، بقدر ما يحتاج إلى مختبر، إنّ التفكير والكتابة ليسا تنظيمًا وهندسةً بقدر ما هما تجريبٌ وبريكولاج!

لو كنتُ وظيفةً، فلأكن بريكولاجًا

في كتابه «الفكر المتوحّش»، يضع الإثنولوجي الفرنسيّ كلود ليفي ستروس المهندسَ على طرفي نقيض مع «البريكولور». هو بالطبع لا يفاضل بين هذا وذاك، وإنما فقط يمايز بينهما؛ وبفضل تمييزه ذاك ترتسم صورةٌ عامة للطريقة التي يباشر بها الإنسان العالمَ، ويتعامل مع قواعده ومتغيّراته. إنّ بادئ الرأي يرفع من قدر المهندس، لدرجةِ أنّه يرسِّخ العبارة الرائجة «الناس صنفان: المهندسون، وبقيّة الناس!». في المفاضلة بين الهندسة والبريكولاج، يجنح بادئ الرأي عادةً إلى تفضيل «المهندس»، فالمهندس مُنظِّمُ عالَمٍ، إنّه مُرسي الأسس المتينة التي تنهض عليها مدنيَّتُنا. إنّه رجل الحسابات الدقيقة، معقلِنُ العالَمِ، يبنيه ويجرّبه قطعةً قطعةً، يحميه من العشوائية والفوضى… في مقابل ذلك، لا يتحرّج بنعبد العالي من مناصرة فكر البريكولاج، والانتسابِ إليه؛ يقول: «بينما يشكل المهندس الذات الفاعلة التي هي المصدرُ المطلق لخطابها الذي تستطيع أن تبنيه وتتيقن منه قطعةً قطعةً لكونها تقيمه على منهج، وتبنيه وفق قواعد، وتسنده إلى معيار، فإن البريكولور لا ينطلق من «الطبائع البسيطة» التي ينتهي إليها التحليل الديكارتي، والتي يدركها العقل بداهة، وإنما مما يتوافر له من أدوات، وما يقع تحت يديه من وسائل لم تكن مهيأة بالضرورة كي تستخدم من أجل العملية التي يستخدمها فيها، والتي يتحايل لتكييفها معها، وهي وسائل وأدوات يكون على أتم استعداد لهجرها والتخلي عنها إن تبدى أن أدوات أخرى أكثر منها ملاءَمةً».

معنى أن تكون «بريكولور» هو ألّا تحوز «ثقافةً» بما هي رصيد جاهزٌ، قابلٌ للاستعمال والتطبيق في كلّ الوضعيات، بقدر ما تمتلك «علبة أدواتٍ»، تكتشفها كلّ مرّةٍ، «علبةَ أدواتٍ» لا تكشف عن معناها وأدواتها وقوّتها وحدودها، إلّا أثناء عمليّة الاشتغال نفسِها. لا يكتب بنعبد العالي كتابةَ من يؤسِّس، من يضع القواعد الصلبة، ومن يستثمر رصيدَه الجاهز الذي راكمَه بطول البحث الأكاديمي، بقدر ما يكتبُ كتابةَ من يكتشف نفسَه وحدودَه أثناء عملية الكتابة والتفكير. وهو هنا أقربُ إلى شخصية «باس بارتو» منه إلى شخصية «فلياس فوغ» في رواية جول فيرن الشهيرة، «رحلة حول العالم في ثمانين يومًا».

معنى أن تكون «بريكولور» هو ألّا تحوز «ثقافةً» بما هي رصيد جاهزٌ، قابلٌ للاستعمال والتطبيق في كلّ الوضعيات، بقدر ما تمتلك «علبة أدواتٍ»، تكتشفها كلّ مرّةٍ، «علبةَ أدواتٍ» لا تكشف عن معناها وأدواتها وقوّتها وحدودها، إلّا أثناء عمليّة الاشتغال نفسِها. لا يكتب بنعبد العالي كتابةَ من يؤسِّس، من يضع القواعد الصلبة، ومن يستثمر رصيدَه الجاهز الذي راكمَه بطول البحث الأكاديمي، بقدر ما يكتبُ كتابةَ من يكتشف نفسَه وحدودَه أثناء عملية الكتابة والتفكير. وهو هنا أقربُ إلى شخصية «باس بارتو» منه إلى شخصية «فلياس فوغ» في رواية جول فيرن الشهيرة، «رحلة حول العالم في ثمانين يومًا».

لو كنتُ شخصيّةً أدبيّة، فلأكن باس بارتو

أحد أشهر التقابلات في تاريخ الأدب، تلك التي وضعها جول فيرن في أشهر رواياته، «رحلة حول العالم في ثمانين يومًا». نقصد التقابل بين بطلَي الرواية: فلياس فوغ، وهو جانتلمان إنجليزيّ، أعزب، مهووسٌ بالدِّقّة، وخادمِه الفرنسيّ باس بارتو، ويعني اسمه حرفيًّا «حلّال المشاكل كيفما كانت»! إنّ فلياس فوغ «ساعةٌ حيّة»، فحياتُه كلّها مضبوطةٌ بالدقيقة والثانية، وينبغي أن تسير خطوةً خطوةً بصرامةٍ لا تسامُحَ فيها. أمّا باس بارتو فهو رجلُ اللامتوقّع، رجل الأحداث الطارئة، الرجل الذي «يرقِّع» و«يرتق» الصدوعَ التي تظهر في نظام فلياس فوغ الصارم. ما من شخصيّةٍ أدلَّ على عبدالسلام بنعبدالعالي من شخصيّة باس بارتو، إنّه لا يمضي في هذا العالم حاملًا خارطةً وساعةً مضبوطةً، بقدر ما يجابهه بصندوق أدوات «البريكولاج». إنّ مفكّرًا على نمط فلياس فوغ، يفترض أنّ سطحَ الوجود مستوٍ، لا نتوءات فيه ولا صدوع ولا خدوش، حتّى إن وُجدت فإنّما هي معروفةٌ سلفًا، ويمكن التحكّم فيها وعلاجها، ورأبُها… أمّا المفكّر على نمط بنعبدالعالي، باس بارتو، المرقِّع، فينطلق من فكرة أنّ التصدّع والخدش، أو ما يسمّيه هو نفسه «جرح الكائن»، هو ماهية العالم، إنّ العالم ما ينفكّ يتصدّع، وجُرحُه هو قوامُه؛ لذا فإنّ التعامل معه لا يمكن أن يكون تعامل مهندسٍ إنجليزي يضبط إحداثياته، بقدر ما يفترض أن يكون تعامل «بريكولور» فرنسيّ يتعامل مع الطارئ واللامتوقّع فيه.

لو كنتُ فِلْمًا، فلأكن الجزيرة العارية

قد يكون فِلْم «الجزيرة العارية» للياباني كانيتو شيندو أحبّ الأفلام إلى عبدالسلام بنعبد العالي، وأقربَها إلى فكره… فِلْمٌ مضبوطٌ بإيقاع الصورة، بلا أيّ كلامٍ أو حوارٍ، حيث تحاول الأسرة اليابانية إعمار جزيرةٍ، مُعيدةً إلى الأبد الحركات نفسِها، والأفعال نفسها، جزيرة كالمسوّدة لا تكتمل، لكنّهم مضطرّون إلى محاولة ملئها إلى الأبد.. ثمّ ها هو حادثٌ يطرأ (وفاة طفلٍ)، فينكسر الإيقاع كلّه… إلّا أنّ كلَّ انكسارٍ إنما هو مؤقّتٌ.. تُعاد محاولة الإعمار على بدءٍ، وتتواصل محاولة كتابة المسوّدة التي لن تؤدّي في النهاية إلى أيّ هدفٍ، اللهم إلّا الكتابةَ نفسَها…

لو كنتُ موسيقا، فلأكن «قربان الربيع» لسترافينسكي

لا يني عبدالسّلام بنعبد العالي يشيد بموسيقا سترافينسكي، ولا يخفي شغفه على نحوٍ خاصٍّ بباليه «قربان الربيع»… ربما يجد في هذه التحفة الموسيقية تماثلًا مع ما سعى إليه كتابةً، طيلةَ عقودٍ… إنّ القربان هو إعادة طقس بدائيٍّ سعيًا إلى الحفاظِ على ثبات الطبيعة، يقدِّم القرويون في باليه سترافينسكي فتاةً قربانًا للطبيعة؛ كي يأتيَ الربيع في موعده… إلّا أنّ باليه سترافينسكي كان في زمنه «فضيحةً» فنيّةً، من حيث إنّه كسرَ كلّ التقاليد الموسيقية والمواضعات الفنيّة التي كانت مقدّسة حتّى ذلك الزمن… أنْ أُقَدِّمَ نصًّا يُظهر الالتزام بطقس القربان، نصًّا يعيد إنتاج ما تواضعنا عليه جميعًا، ويُبطنُ كسرًا لكلّ القواعد الشكلية التي اتّفقنا على احترامها سلفًا… تلك وضعيةٌ شبيهةٌ بالرسالة الجامعية التي دافع عنها عبدالسلام بنعبدالعالي للحصول على شهادة الدكتوراه، رافعًا منذ البداية «شعار الفضيحة»، أن نكتب داخل التقليد الفلسفي، ضدَّ التقليد الفلسفي نفسه… هذه الممارسة «الوقحة»، التي لا يزال منخرطًا فيها، ومدافعًا عنها، هي الشرط لكلّ إبداعٍ، ما دام الإبداع خروجًا دائمًا عن المستقرّ… ولنترك للزمن أن يحكم ويصفّف ويتجاوز الأحكامَ، ويرسّخ التقاليدَ والتقاليدَ المضادّة، مثلما ترسّخ اليومَ باليه سترافينسكي بوصفه عملًا من أهمّ الأعمال التي شهدها القرن العشرون.

لا يني عبدالسّلام بنعبد العالي يشيد بموسيقا سترافينسكي، ولا يخفي شغفه على نحوٍ خاصٍّ بباليه «قربان الربيع»… ربما يجد في هذه التحفة الموسيقية تماثلًا مع ما سعى إليه كتابةً، طيلةَ عقودٍ… إنّ القربان هو إعادة طقس بدائيٍّ سعيًا إلى الحفاظِ على ثبات الطبيعة، يقدِّم القرويون في باليه سترافينسكي فتاةً قربانًا للطبيعة؛ كي يأتيَ الربيع في موعده… إلّا أنّ باليه سترافينسكي كان في زمنه «فضيحةً» فنيّةً، من حيث إنّه كسرَ كلّ التقاليد الموسيقية والمواضعات الفنيّة التي كانت مقدّسة حتّى ذلك الزمن… أنْ أُقَدِّمَ نصًّا يُظهر الالتزام بطقس القربان، نصًّا يعيد إنتاج ما تواضعنا عليه جميعًا، ويُبطنُ كسرًا لكلّ القواعد الشكلية التي اتّفقنا على احترامها سلفًا… تلك وضعيةٌ شبيهةٌ بالرسالة الجامعية التي دافع عنها عبدالسلام بنعبدالعالي للحصول على شهادة الدكتوراه، رافعًا منذ البداية «شعار الفضيحة»، أن نكتب داخل التقليد الفلسفي، ضدَّ التقليد الفلسفي نفسه… هذه الممارسة «الوقحة»، التي لا يزال منخرطًا فيها، ومدافعًا عنها، هي الشرط لكلّ إبداعٍ، ما دام الإبداع خروجًا دائمًا عن المستقرّ… ولنترك للزمن أن يحكم ويصفّف ويتجاوز الأحكامَ، ويرسّخ التقاليدَ والتقاليدَ المضادّة، مثلما ترسّخ اليومَ باليه سترافينسكي بوصفه عملًا من أهمّ الأعمال التي شهدها القرن العشرون.

لو كنت كِتابًا، فلأكن «هذا هو الإنسان!»

وسط هذا التصدّع كلّه، ثمّة برنامجٌ يحكمُ الكلَّ، إنّه سعيُ الكتابة والفكر إلى أن يعثر على نفسِه، في نهاية المطاف. يتشذّر كلّ شيءٍ ويتصدّع ويفيض، لكن يحكمه حنين إلى أن يصير كتابًا واحدًا على شاكلة «هذا هو الإنسان!» لنيتشه، كتابًا يقولُ كلّ شيء، كتابًا يعيد المتن كلّه، مضغوطًا ومختزلًا إلى حدود القصوى، من دون أن يسقط في هاوية الشرح والتعليق والتبرير… نلمسُ ذلك غير ما مرّةٍ في تعبير بنعبدالعالي الخالي من كلّ أسفٍ أو حسرة: «أنّني ما أنفكُّ أقول الشيء نفسَه، أتكرّر…»، قد يكون الخلاص وصولًا إلى لحظةٍ جامعةٍ، ربما اختزالُ كلّ ما قيل في صفحة… أو ربما العثور على جملةٍ واحدةٍ تختزل كلّ ما قيل من دون أن تستنفذَه… أو ربّما إقرارًا باستحالة بلوغ تلك اللّحظة، مثل إقرارنا، مع عبدالسلام بنعبد العالي، باستحالة رأب صدعِ هذا الوجود…

وسط هذا التصدّع كلّه، ثمّة برنامجٌ يحكمُ الكلَّ، إنّه سعيُ الكتابة والفكر إلى أن يعثر على نفسِه، في نهاية المطاف. يتشذّر كلّ شيءٍ ويتصدّع ويفيض، لكن يحكمه حنين إلى أن يصير كتابًا واحدًا على شاكلة «هذا هو الإنسان!» لنيتشه، كتابًا يقولُ كلّ شيء، كتابًا يعيد المتن كلّه، مضغوطًا ومختزلًا إلى حدود القصوى، من دون أن يسقط في هاوية الشرح والتعليق والتبرير… نلمسُ ذلك غير ما مرّةٍ في تعبير بنعبدالعالي الخالي من كلّ أسفٍ أو حسرة: «أنّني ما أنفكُّ أقول الشيء نفسَه، أتكرّر…»، قد يكون الخلاص وصولًا إلى لحظةٍ جامعةٍ، ربما اختزالُ كلّ ما قيل في صفحة… أو ربما العثور على جملةٍ واحدةٍ تختزل كلّ ما قيل من دون أن تستنفذَه… أو ربّما إقرارًا باستحالة بلوغ تلك اللّحظة، مثل إقرارنا، مع عبدالسلام بنعبد العالي، باستحالة رأب صدعِ هذا الوجود…

لو كنتُ حركةً، فلأكن…

صَدْعًا…