في مرسم العين الشاحبة عند إيمانويل لفيناس أو نحو تفكيك مركزية العين في الوجه

لطالما تملكنا انهمام دائم بقراءة وتأويل وتفكيك العين؛ لونها ولغتها وإيماءاتها وشكلها، على أساس أنها أهم الثيمات في الوجه ورمز وحدة النوع الإنسي؛ ففيها نشهد انفجار معجزة الكون والحياة وعنفوان مجدها المهيب، كما نلمح في بُؤْبُؤ العين الغرائبي ظلنا وشبحنا؛ فصورة ذواتنا لا تنعكس إلا في أعين الآخرين كمرايا لأطيافنا، فهي تمتلك اقتدار ترجمة أشد الانفعالات عمقًا في نفسية الإنسان من أمل وألم، حرقة وبهجة، ترقب ولقاء، في لغة صامتة لكنها صاخبة وتفكيكية. وبما أننا نعتمد في كثير من نصوصنا إستراتيجية التفكيك سنستبدل بغرائبية الكتابة الصامتة عند دريدا رسمة العين الشاحبة عند لفيناس؛ التي ستُفَكِّك الذات المتمركزة وتُفَكَّك في الآن نفسه لتصبح عينًا فارغة اللون.

إذن ما المكانة التي اتخذتها العين في الخطاب الفلسفي على مر الزمان؟ كيف سيصبح الوجه نصًّا قابلًا للقراءة والتأويل مع لفيناس، بعد تفكيك مركزية العين كشَفْرة تعمل بمنطق اللون والشكل؟ كيف ستصبح عين الآخر إستراتيجية هدم وتفكيك لمركزية الذات العاشقة، لتمتلك اقتدار الاتحاد بالآخر بإطلاق؟ كيف ستتماهى عين لفيناس الشاحبة مع عين ابن عربي، لتصبح كأحرف كتابة دريدا الغرائبية؟ كيف ستعمل إتيقا لفيناس على تفكيك مركزية لون العين في نص الوجه لينتقل بنا من العين الملونة المرتسمة إلى العين الشاحبة النورانية؟ هل هو تفكيك يَعِدُنا بميلادِ عين إنسان جديد أكثر أُنْسًا؟ كيف ينبجس الصوت خلف المرسم الأخرس والمعنى خلف المحيا المتحجر، والسلم خلف الوجه المُعَنَّف، والوحي خلف الوجه كمعبد؟ كيف سيعمل التفكيك على الوجه؟

بين المرسم والأثر

إنَّ الحديث عن العين عند لفيناس هو حديث عن أكثر المفاهيم حمولة دلالية في إتيقا المَرْسَمْ عند لفيناس كما أحب أنا أن أسميها. والمرسم اصطلاحًا هو مكان وموضع الرسم، وفي تراثنا الفني الجزائري الرايوي؛ المرسم يأخذ معنى الأثر، وللشيخ الميلود شقراني المعسكري قصيدة بعنوان «المرسم»؛ وقد ترددت على ألسنة العديد من أعمدة نجوم الراي الجزائري. وتعريف المرسم كأثر يتماهى مع التعريف الذي ورد في ابن منظور: «رسم: الرَّسْمُ: الْأَثَرُ وَقِيلَ بَقِيَّةُ الْأَثَرِ(…) وتَرسَّم الرَّسْمَ أي نظر إليه»(1). وبقولنا: إتيقا المرسم كأننا نقول: إتيقا الأثر، وهو مركب يتوافق مع مضامين إتيقا لفيناس، فالآخر بإطلاق لا يحضر إلا كأثر لماضٍ سحيق يرتسم على مرسم الوجه الشاحب، كما تعتبر العين المفهوم المركزي في فلسفة لفيناس الصوفية التفكيكية بأنفاسها العبرانية، أثناء حديثه عن العين الجوانية.

وفيها يقول الفيلسوف محمد شوقي الزين: «عين العيون حقيقة الإيجاد فانظر إليه بمنزل الإشهاد». العين حقيقة الإيجاد والتكوين، العين هي الماهية أو الجوهر، العين مصدر الرؤية والمشاهدة العين المنبع (…) ويمتحن «المعنى» في حقول «المبنى» اللافحة. تتقولب الحروف والكلمات في أشكال باروكية، مبهمة المعالم ومتقمصة الطبائع وأحيانًا شبيهة بالإنسان المتشظي في لوحات الرسام البريطاني فرنسيس بيكون»(2).

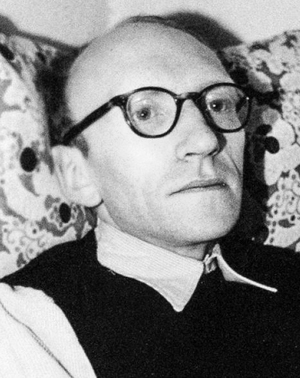

محمد شوقي الزين

العين الحسية هي المرتسمة على الوجه، في حين أن الجوانية هي عين القلب التي أسهب في الحديث عنها محمد شوقي الزين في أغلب مؤلفاته، من كتابه بديع الحرف، غزير المعنى، «الذات والآخر»، إلى كتابه قوي الدلالة وعذب الإيقاع «نَقْد العَقْل الثقافي» في جزأَيْهِ، ويقدم وصفًا للعين الشاحبة العارية من اللون والشكل بقوله: «يعبر القديس إينياس دولويولا عن تجربة روحية متميزة تعطي الأولوية والصدارة للرؤية بعين الخيال لا بعين الحس، بعيدًا من الحس في محايثته المطلقة وعن المثال في تعاليه المفارق»(3).

إنَّ العين هي أكثر الأعضاء مركزيةً في الوجه، ومن هنا احتلت موضع المركز في كثير من التخصصات المعرفية، فقد أَسَرَت الرسامين، وتَغنَّى بها الشعراء، ونظم حولها القديسون الترانيم. ويقول فيها الفيلسوف فتحي المسكيني في كتابه «الكوجيطو المجروح»: «لأنَّ العين ليست حاسة عادية، بل هي مركّب من الحواس أو مركّب الحواس. إن عقولنا تعقل بعيوننا. وآذاننا تسمع بعيوننا. وأيدينا تلمس بعيوننا، وألسنتنا تتذوق بعيوننا»(4). فهي مركز حواسنا؛ لأنًّها تعمل من خلالها فهي نافذتنا التي ننفتح من خلالها على مشهد الكون.

إذن تتخذ العين الموضع الملكي في الوجه كما اتخذه الوعي سابقًا الذي كان مملكة وعرين الفيلسوف الحديث، وهي تهمس بأحرف صامتة لكنها صاخبة ولها صدى على النفس ووقع على القلب وإيقاع على الذوق؛ لتفجر المسكوت عنه والمخفي والمكبوت الذي يطفو على سطحها في شكل توهج فرح أو دمعة حزن. فهي في العشق تخوننا عندما تدمع حزنًا أو فرحًا ونحن لا نريد أن نبكي أمام من يتأملنا بعينيه، ليتقدس الحب من خلالها. ألم يقل جبران خليل جبران: «الحب الذي تغسله العيون بدموعها يظل طاهرًا وجميلًا وخالدًا»؛ لتهدم وتفكك الذات المتمركزة فتعيد بناء الذات الغرامية.

إنَّ للعين سلطة مساوية للشبق، فهي في كثير من المرات تعمل بمنطق إغواء يتداخل فيه المحظور والممنوع، ويأتي في شكل تفكيك يهدم مركزية الذات العاشقة ليجرح نرجسيتها. في هذا السياق قال ابن سهل الأندلسي:

«والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه

وسيف عينيك في الحالين بتار»

ليهتز عرش الذات فتنفتح على الآخر المعشوق بعد التفكيك والجرح النرجسي الذي تعرضت له لترتهن للآخر الغرامي. فالعين في أحد تفريعاتها الإيتيمولوجية، في القاموس العربي والغربي، تعني النفس. نقول عينه أي نفسه وتفكيك العين هو تفكيك الذات؛ لذلك توصف حور العين بقاصرات النظر وفق قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾(5) أي تبرئتهن من الإثم؛ لذلك مارَسَ الإسلام حصارًا على العين، مثل الحصار الذي فُرِضَ على العين الشبقية في كتاب «حكاية العين» لجورج باتاي، فهي محل صنع الخطاب في الوجه ومركز ائتلاف الملامح في مشهد المشاركة الوجهية بين الذات-الآخر.

تفكيك العين

لذلك خصها لفيناس بشروحات مطولة فهو يعدُّ من التفكيكيين الأوائل الذين عمدوا إلى تفكيك سلطتها في الوجه كنص، لمَّا وضع الوجه موضع التعكيف لنتأمله بلا صفات فيسيولوجية لتسقط من مركزها إلى هامش الوجه خصوصًا عندما نمحي لون العينين ونهدم شكليهما، لنتأمل العينين الشاحبتين الفارغتين من اللون، ومن ثم نتأمل الوجه في شحوبة بشرته. فهو وجه من لا وجهة له؛ إنه وجه الفقير والأرملة واليتيم والشريد الذي يرتسم عليه اللانهائي كأثر، وهي الرموز التوراتية التي تقابلها في الإسلام دلاليًّا السائل والأرملة والمحروم وابن السبيل، إنها الآخرية الإتيقية التي أعلنت حربًا شعواء على الذات المتمركزة(6).

فعين المتصوف تتكحل بنور الإله الذي يرتسم عليها ضمن أفق طيفي وبرزخي في العالم المرآوي المنكشف للرؤية. وقد حدثنا القرآن الكريم عن العين المطموسة وفق قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأنَّى يُبْصِرُونَ﴾(7)، والطمس لغةً هو المحو والإزالة، مثلما عمد لفيناس إلى طمس لون العين، فمعنى الآية هو تعفية شق العين لتصبح ممسوحة كباقي جلد الوجه، وهو ما ينسجم نوعًا ما مع المبتغى اللفيناسي الذي يراهن على إسقاط العين من مركزها إلى الهامش لتصير كبقية بشرة الوجه ليس لها شق.

والإقبال نحو الوجه يُلْزِمُ ألا نتعامل معه بصفته موضوعًا؛ فعندما نتأمله لا نصفه ونتجنب التحديق بلون العينين؛ لأنَّ ذلك سيعوق التأسيس لعلاقة إتيقية، لتحمل بشرته فقرًا أساسيًّا وسموًّا جليلًا(8). فزيارة الآخر بإطلاق للوجه تكون في تجرده من الشكل. وهو الموقف الذي يبتعد ويقترب مع ما هو سائد في رسومات مارغريت كين التي كانت ترسم عيون الأطفال الكبيرة الملائكية الحزينة، فالفن الأصيل ينطلق من هامش المشهد. تقول: «الفن يولد من وجوه الأرصفة وحزن عيون الكادحين. ما زلت أرسم أحيانًا وجوهًا حزينة بسبب كثرة الحزن في العالم»، ما ينسجم مع الموقف اللفيناسي الذي احتفى بالهامش ليحكي كآبة العالم.

والعين أساس رسمة البورتريه لذلك تشكل تحديًا أمام الفنانين فهي منبع المعنى، وهو ما نشهده في لوحة الصرخة لإدوارد مونك؛ التي صورت العيون المتسعة كتعبير عن الفاجعة ليخرج المعنى بقوة من الوجه، كما أنَّ ظل الوجود ينعكس في العين وهذا ما تترجمه لوحة المساء لمونك التي فيها تنظر الفتاة الريفية إلى عذرية الطبيعة في صفائها لتتلون وتتصبغ الأعشاب بزرقة قاتمة من عينيها تُفصح عن غروب.

وهو الأمر الذي لا يتفق مع إتيقا لفيناس التي تراهن على تجريد العين من اللون لنمسك بالمعنى الخفي للوجه خلف مرسم العين، ففي العين الشاحبة فقط يسطع المعنى والدليل لزيارة اللانهائي الذي لا يأتي إلا في صورة مرسم، يأخذ شكل نداء يمنع العنف(9)، في وصية الرب «لن تقتل أبدًا»(10) أين ننصت لإيقاع العين الشاحبة المفككة في صمت لنكتشف اللامرئي في المرئي؛ ونلتقي الآخر بإطلاق كمرسم ساطع على وجه من لا وجهة له والاستجابة للنداء هو إكسير الأبدية.

لقد عمد لفيناس إلى تفكيك لون العين الحسية؛ ليصل إلى العين الجوانية للزاهد الذي يتحد بمعبوده في وجه الآخر. كتب رامبو بحسه الخيميائي الصوفي قصيدة رائعة بعنوان «الأوميغا، شعاع عينيها البنفسجي» فباختراعه ألوان أحرفه قدم وصفًا لبهجة المتصوف التي يرمز لها بشعاع عينيها البنفسجي؛ البنفسجي لون الرؤى الصوفية، ليأتي الأزرق إيذانًا برؤية الإله، والحرف الأول O من Oméga يتماهى مع حرف العين رسمًا ليمثل الرؤية(11)، والأوميغا هي مكمل حيوي يحافظ على صحة القلب، محور التصوف.

إذن لقد قرأ لفيناس والمتصوفة العين الملونة المتعالية على الآخر؛ ليفككوها ويرسموا لنا عينًا شاحبةً غرائبية- مذهلة لإنسان جديد أكثر طيبةً وانفتاحًا على الآخر، تأهلًا لرؤية معبوده بعين عارية من اللون والشكل في مرسم الوجه الأخرس بصخب، هي عين العيون المتعالية على لوث المادة، يقول فيها تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾(12).

(1) ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مج1، ص1646.

(2) محمد شوقي الزين، بركانية النص وأتون المعنى بختي بن عودة قارئًا لجاك دريدا، https://www.aljabriabed.net

(3) محمد شوقي الزين، «الذات والآخر، تأملات معاصرة في العقل والسياسة والواقع»، منشورات ضفاف، دار الأمان، منشورات الاختلاف، بيروت، الجزائر العاصمة، الرباط، ط1، 2012م، ص50.

(4) فتحي المسكيني، «الكوجيطو المجروح، أسئلة الهوية في الفلسفة المعاصرة»، منشورات ضفاف، دار الأمان، منشورات الاختلاف، الرباط، الجزائر العاصمة، بيروت، ط1، 2013م، ص243.

(6) مصطفى كمال فرحات، «صروف الكينونة بين لفيناس وهيدغر، حرب الإطيقا ضد الأنطولوجيا»، وردت ضمن: حوليات الفينومينولوجيا والتأويلية، مج1، ديسمبر 2006م، منشورات دار المعلمين ودار سحر للنشر، ص 39.

(8) Emmanuel Levinas, Ethique et Infini (Dialogues avec Philipe Nemo), Librairie Arthème Fayard et radio-France, 1er édition, 1882,pp.79-80.

(9) Emmanuel Levinas, Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana,1er publication LGF, 1972, pp.69-70.

(10) Emmanuel Levinas, Totalité et Infini (Essais sur l’extériorité), Original edition:Martinus Nijhoff,1er édition, 1971, p.217.

(11) David Guerdon, Rimbaud, La clef alchimique, Editions Robert Laffont, Paris, 1980, p.134.

(12) سورة النجم: الآية 11.