بعد سنوات من رحيله… زيارة جديدة لإبراهيم أصلان

ربما كان الدافع الأساسي لكتابة السطور التالية هو اكتشافي لنفاد غالبية كتب الراحل الكبير إبراهيم أصلان 1935– 2012م، عندما تاهت من مكتبتي بعض أعماله التي كنت أريد إعادة قراءتها، فبحثت عنها في المكتبات من دون جدوى، وهو ما جعلني ألجأ إلى نسخ إلكترونية.

أصلان الذي غادرنا منذ اثني عشر عامًا فقط، توشك أعماله على الانقراض، بعد أن نفد بالفعل كثير من أعماله. أصلان الذي شكّلت أعماله إضافة كبرى للسرد العربي، وتوقف النقد طويلًا أمامها، نكاد نفقده للأسف. ربطت بيني وبين أصلان -على الرغم من أنه يكبرني بخمسة عشر عامًا- صداقة ممتدة وعميقة منذ التقينا عام 1969م، على الأرجح على مقهى ريش لحضور ندوة نجيب محفوظ، أو على مقهى إيزافيتش الذي كان أحد المراكز الكبرى للقاءات الكتاب الجدد.

على مبعدة شارع من النيل

امتدت لقاءاتنا إلى إمبابة حيث كان يسكن أصلان في الحي الشعبي العريق، وبالتحديد في منطقة الكيت كات -ومن هنا جاء اسم الفِلْم بالغ الجمال والمحقق لنجاح جماهيري وضعه في القمة وكتبه وأخرجه داود عبد السيد عن رواية أصلان الأولى «مالك الحزين»- التي تضم عددًا كبيرًا من الحواري والشوارع، لكنها تتميز بأنها الأقرب للنيل، ولا يفصل بين مسكن أصلان مثلًا والنيل إلا شارع واحد؛ لذلك تعلم السباحة في النيل في سنواته الأولى مع عشرات الأطفال، وكذلك صيد السمك مبكرًا، ولم تكن هناك قوة على الأرض قادرة على أن تعطله عن النيل الذي كان مكانًا لممارسة الحياة واللعب والسباحة. وعندما ارتكب جُرمًا فظيعًا وهو لا يزال في سنواته الأولى، عاقبه أبوه بربطه بحبل متين إلى مقعد كبير ليمنعه من الخروج، لكن ذلك لم يكن عائقًا له. لما عاد الأب ولم يجده في البيت، توجه إلى النيل فوجد الطفل الصغير قد اصطحب المقعد وجلس مربوطًا به على الشاطئ يشارك بلسانه في كل ما يجري!

كثيرًا ما أعارني عشرات الكتب من مكتبته، وهو الأمر الذي استمر بعد ذلك لسنوات، وكانت مكتبته ثمرة جولات يومية، لعقود، لسور الأزبكية الشهير الذي كان يضم كتبًا نادرة مستعملة. وكان قريبًا جدًّا من مكان عمله في هيئة المواصلات في شارع رمسيس. أدين وأعترف بفضل أصلان، فقد كنت أذهب له بالكتب التي أكون قد قرأتها، وأحمل من حجرته الصغيرة كل أسبوعين حِملًا ثمينًا من الكتب التي أسهمت بلا شك في تكويني.

آنذاك تعرّفت، مرات عدة، إلى قهوة عوض الله القريبة من النيل، وجلست مع أصلان وبعض أصدقائه على مقاعدها نحتسي الشاي، إلا أنني لا أتذكر الشيخ حسني الكفيف بطل الرواية، وهي القهوة التي كانت مسرحًا لأحداث «مالك الحزين» أولى رواياته الصادرة عام 1983م.

في حياة أصلان مكان ظل يتردد عليه لعقود؛ سوق الجمعة في إمبابة. كان مولعًا بالمرور عليه أسبوعيًّا؛ ليشتري منه أغراضًا لا حصر لها، وكلها مستعملة أو تسللتْ إلى السوق بطريقة أو بأخرى لكن ثمنها في السوق لا يقارن بثمنها الحقيقي. وتحفل قصصه القصيرة بمشاهد تمتُّ كلها إلى تلك الخبرات الإنسانية التي شكلت وجدانه منذ وقت مبكر.

من أثمن ما حصل عليه، بحسب ما كتب، عن بدء اهتمامه الحقيقي بالموسيقا الكلاسيكية: «استطعت تدبير مجموعة من أجهزة الاستماع ابتعتها تباعًا من على عربات يد مركونة في بعض مناحي وسط، كنت دائم المرور عليها، مجموعة قديمة كلها إلا أنها على كفاءة عالية (بيك آب كولارو إنجليزي مجهز لعشر أسطوانات وإبرة ماسية غير قابلة للتآكل. جهاز جروندج ألماني صغير. راديو إنجليزي بلمبات ماركة صوت سيده)». وكثيرًا ما شاركته أنا وآخرون من أصدقائنا الاستماع- على هذا الجهاز الساحر في حجرته الصغيرة- لأعمال كورساكوف وتشايكوفسكي وبيتهوفن.

من إمبابة إلى الوراق

ولحسن الطالع سكنّا متجاورين نحو عشر سنوات في أوائل ثمانينيات القرن المنصرم. فعندما تزوج أصلان، غادر منطقة إمبابة إلى إحدى امتداداتها، وهي منطقة الوراق، وكنت أنا قد فعلت الشيء نفسه قبله بعامين أو ثلاثة. كانت الوراق منطقة شديدة العشوائية مكدسة بالمباني التي تنبت كيفما اتفق، وبلا مرافق، والناس يتدبرون أمرهم بصعوبة شديدة. لكن ما خفف الأمر أن مجموعة كبيرة من الكُتَّاب في الحقبة نفسها عرفوا طريقهم إليها بالمصادفة، ولمجرد وجود شقق خالية، في وقت كانت أزمة المساكن مستحكمة. سكن كل من الشاعر عزت عامر والقاص الراحل يوسف أبو رية، والقاص الراحل إسماعيل العادلي، في مربع واحد متجاورين تقريبًا، وسكنتُ أنا بعدهم ببضع حوارٍ، ثم إبراهيم أصلان بعدنا.. لذلك كنتُ أنا الأقرب له، وكثيرًا ما التقينا منفردين في بيت أحدنا، بينما سكن الروائي إبراهيم عبدالمجيد في منطقة مجاورة تدعى «أرض الجمعية»، ولذلك السبب لم تكن علاقاتنا به منتظمة آنذاك.

وائل عبدالفتاح

بطبيعة الحال اعتدنا قضاء سهرات عديدة كان أكثرها في بيت يوسف أبو رية فهو الأعزب الوحيد، وكنا نستضيف بعض الأصدقاء من خارج الوراق مثل محمد المخزنجي أو الدكتور شاكر عبدالحميد أو عبدالعزيز جمال الدين أو غيرهم. إذا كتب أحدنا قصة أو قصيدة جديدة كان يقرؤها ونتبادل النقاش حولها، إلى جانب الحديث عن قراءاتنا الخاصة أو ما يثار من أفكار وآراء في أثناء لقاءاتنا الثرية. أتذكر على سبيل المثال أن أصلان كان مفتونًا بهمنغواي، وخصوصًا ما قاله الأخير عن الجملتين اللتين تلخصان عالمًا كاملًا كبداية لقصة شهيرة له، عن الجندي الذي يهبط من القطار ويسير بساق واحدة مستندًا على عكاز… تلخصان الحرب والفظائع والكوارث والمعارك ومستقبل الجندي… إلى آخر ذلك من التداعيات. انشغل أصلان منذ وقت مبكر بالاستبعاد والحذف واللغة المتقشفة والابتعاد من العاطفية والغنائية. أدين له بقراءة أغلب أعمال همنغواي المترجمة للعربية وكتابين ممتازين حوله وحول عالمه: الأول همنغواي وعالمه القصصي لكارلوس بيكر، والثاني بابا همنغواي لكاتب نسيت اسمه.

لكنني أتذكر أيضًا حادثة شهيرة. كان أصلان قد تمكن من الإيقاع بسيارة فولكس فاجن طراز 1958م الشهيرة التي تشبه الخنفساء، واستطاع بمعاونة أصدقائه من الحرفيين توضيبها وتجديدها. وفي مساء اليوم الذي كنا قد حددناه للقاء عند يوسف أبو رية، جاء من يخبرنا أن هناك من يسأل عنا، وخرج بعضنا ووجدنا أصلان يقود سيارته الفولكس (أظن أنها كانت المرة الثانية التي يجرب فيها قيادة سيارة؛ لذلك كانت مفاجأتنا أشبه بصاعقة) والمشكلة لم تكن هنا، بل لأن الحارة التي قاد فيها السيارة مسدودة ودخلها بالخطأ، ولم يكن ممكنًا أن يخرج من ذلك الفخ بسبب المساحة الضيقة إلا بأن يتراجع، ويعبر الحارة مرة أخرى بظهر السيارة. أتذكر جيدًا أنه كان غارقًا في العرق ووجهه يتفصد لا يعرف كيف يواجه تلك المعضلة. المعجزة أن ذلك الرجل الذي لم يتعلم القيادة نجح في العودة بظهر السيارة كل تلك المسافة دون أن تصاب الفولكس بخدشة واحدة!

تجربة «الحياة»

وبعد سنوات، وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي تزاملنا في تجربة قصيرة مرة أخرى، وكنت أنا قد نقلت سكني من الوراق إلى شبرا، واقتصرت لقاءاتنا على المقاهي، لكنني حظيتُ بمشاركته بعد ذلك في السفر إلى المغرب وربما العراق وإسبانيا لحضور مؤتمرات أو لقاءات أدبية. وعندما عمل أصلان في القسم الثقافي بجريدة الحياة اللندنية (وهي واحدة من أهم التجارب الصحفية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وكان تمويلها السخي يسمح لها باختيار كتابها وصحفييها وموضوعاتها، وقد أصدرت ملحقين أسبوعيين؛ أحدهما ثقافي وهو آفاق، والثاني فكري باسم تيارات، وأظن أنها كانت تنشر أثمن وأرفع المقالات والتحليلات في الصحافة العربية).

جمال الجمل

وبسبب احتياج هذين الملحقين للمواد المختلفة قرر مكتب القاهرة أن يستعين بثلاثة محررين ينسّق معهم أصلان ويشرف على المادة المرسلة. الثلاثة هم الصحفيان جمال الجمل ووائل عبدالفتاح وكاتب هذه السطور. كانت خبرة ثمينة أعتز بها، وتجربة ذات تأثير شديد من الزاوية الصحفية، أي المهنية، ولا سيما أنني كنت أعمل آنذاك محررًا في أخبار الأدب في بداياتها. وهناك سبب آخر لا يقل أهمية، وهو استمرار علاقتي المنتظمة والمستمرة بإبراهيم أصلان الذي كانت أعماله القليلة تُنشر تباعًا. ولا بد أن أشير هنا إلى أنه ظل كريمًا معي في إعارتي كتبه، وكان لا يزال مولعًا بالبحث والتنقيب عن الكتب المستعملة عالية القيمة. لم تستمر تجربة العمل في الحياة طويلًا ولا أتذكر السبب، إلا أنه تقرر أن نعمل منفردين وليس ضمن فريق منتظم.

أصلان كما عرفته

ومع ذلك توالت لقاءاتنا وكنت شديد الحرص على علاقتنا، فهو واحد من أكثر من عرفتهم خفة دم وابن نكتة مصري وابن بلد لا يشق له غبار. خبرته بالكتابة شخصية إلى أبعد الحدود، وكان بعيدًا من المقولات الجاهزة والأحكام القطعية والتشبث بالرأي، وفي الوقت نفسه لم يكن مولعًا بالظهور والانتشار. كان أيضًا معروفًا بتجنبه للمصالح الصغيرة وعطايا المؤسسة الرسمية من دون أن يكون هناك داعٍ للاصطدام بها… يكفيه تجنبها والابتعاد من مرماها. للكتابة عنده مكانة ويكاد يقدسها.

أما علاقته بالكتابة، فقد تأخرت قليلًا، حيث نشر قصته الأولى عام 1965م، وإن كانت علاقته بالقراءة قد بدأت قبل ذلك بالطبع. نشر منذ البداية في مجلات وصحف ذات مستوى مرموق مثل مجلة «المجلة» و«مواقف» وغيرهما، إلا أن مبادرة المجلة الطليعية «جاليري 68» بنشر ملف خاص به لفتت إليه الأنظار بقوة. الملف -وهو الوحيد من نوعه الذي نشرته المجلة- كان يضم ثلاث قصص جديدة له ودراستين نقديتين، ولذلك عندما صدرت مجموعته القصصية الأولى «بحيرة المساء» عام 1971م كان أصلان وجهًا معروفًا نسبيًّا، واستقبلت تلك المجوعة استقبالًا مذهلًا، وكتبت حولها عشرات المقالات والتعليقات.

كانت المجموعة حدثًا أدبيًّا فريدًا وتستحق الإشادة بها؛ بسبب تبنيها للتجديد والحداثة، كما ضمت عددًا من القصص التي كانت بذرة جنينية لكثير من أعماله الروائية اللاحقة مثل: قصة «بحيرة المساء» التي خرجت منها روايتي «مالك الحزين» و«عصافير النيل»، ومثل قصة «الطواف» التي خرجت منها روايته الأخيرة التي صدرت بعد رحيله «صديق قديم جدًّا». وتوالت أعماله الأدبية. بعد رحيله جُمعت زواياه الصغيرة التي كان ينشرها في الأهرام بعد ثورة 25 يناير 2011م في كتاب «انطباعات صغيرة حول حادث كبير»، والمفاجأة أن الأسرة اكتشفت أنه كان قد انتهى من روايته «صديق قديم جدًّا» وبادرت بنشرها عام 2015م، لكن المؤسف أنه كان على حاسوبه رواية أخرى فُقدت بسبب خطأ تقني لم يكن هناك سبيل لإصلاحه على الرغم من الاستعانة بمتخصصين.

هذا العالم الصغير

وفي كل تلك الأعمال كتب أصلان عن عالمه الصغير ولم يكد يغيّره تقريبًا، ومع كل ذلك الضيق، إن صحّت المفردة، شكّلت تلك الأعمال عالمًا بالغ الرحابة. كتب أحد عشر كتابًا فقط: أربع مجموعات قصصية، وأربع روايات، وثلاثة نصوص سردية، شكّلت معًا واحدة من التجارب السردية الكبرى. وإذا كانت مجموعته الأولى «بحيرة المساء» قد لفتت إليه الأنظار إلا أنه داخَله الخوف والتردد، وأمضى أربعة عشر عامًا قبل أن ينشر روايته الأولى.

مجموعة «بحيرة المساء» هي معطف أصلان، ومنها خرجت أعماله التالية التي تكاد تنحصر الحركة فيها بين إمبابة حيث عاش، وبين وسط البلد حيث عمل، سواء في البريد أو التلغراف. في «مالك الحزين» مثلًا تدور الأحداث في ليلة واحدة تنتهي بإتمام خديعة تاجر الفراخ، واستيلائه على المقهى وحرمان كل الذين تحولت القهوة لديهم إلى مكان لممارسة الحياة وليس مجرد تناول القهوة.

رواية تتصف ببناء فني خفي يتيح لها أن تتدفق على مهل بشخصيات عديدة تقطع حواري الكيت كات، وتلتقي في قهوة عبدالله آناء الليل وأطراف النهار. رواية ترصد انهيار عالم وقيام عالم آخر على أنقاضه بكل قسوة وفظاظة.

سأكتب كلمات قليلة عن بعض أعماله كأمثلة بسبب المساحة. روايته القصيرة «وردية ليل» ذات البناء الساحر، تتكون من مشاهد متتابعة ليلية بين التلغرافات المرسلة والواردة، وجميع تلك المشاهد المتفرقة تشكّل في النهاية جسم الرواية القصيرة المكتنزة. و«عصافير النيل» هي رواية المصاير والنهايات لساكني إمبابة والكيت كات النازحين من الريف. خطاياهم ومباذلهم وجسارتهم وانحيازهم لقيم جرى التخلي عنها بكل فظاظة، بينما «عصافير النيل» تحلق باحثة عن غذائها.

أما «صديق قديم جدًّا» التي عُثِرَ عليها ونُشِرَت بعد رحيله، فهي بالغة العذوبة وتليق بأن تكون آخر كلمات كتبها أصلان. فيها يعود إلى الصبا الباكر، حيث الراوي يوزع الخطابات في البنايات الفخمة، ثم ينتقل إلى الأرياف حيث يركب الدراجة بين القرى يسلم الخطابات أيضًا، ويعود ليحضر حفلات الكريسماس التي يقيمها خدم السادة مستغلين سفرهم خارج البلاد، يرتدون ملابس سادتهم، ويدخنون ويشربون مثلهم، ويمثلون التمثيلية بكل جدية وانضباط، وبعد انتهاء السهرة، يخلعون ملابس السادة ويواصلون حياتهم منتظرين عودتهم.

السطور السابقة مجرد إشارات سريعة لعالم بالغ الثراء والعذوبة شيّده أصلان على مهل وفي تبتل وعكوف، عالم أخشى أن نفقده إن لم تُعد طباعة أعماله التي نفدت، والتي أتمنى أن تتاح للأجيال الجديدة.

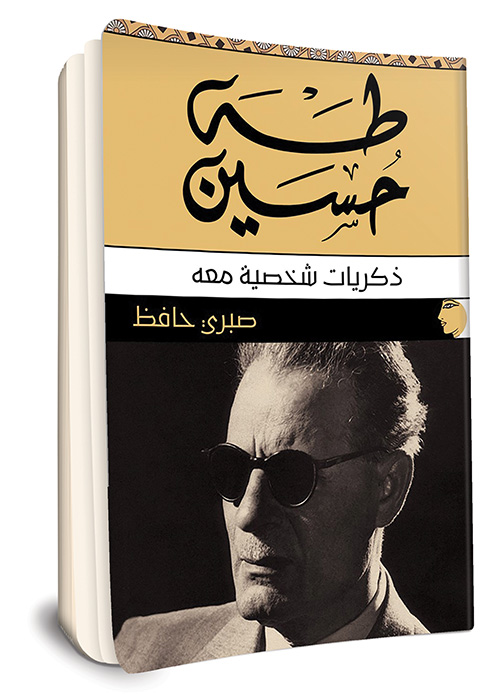

وإذا كان كتابه «طه حسين الإنسان والمشروع» يمثل صرحًا متينًا ومتماسكًا وشاملًا لمشروع طه حسين، فإن الكتاب الثاني يتضمن للمرة الأولى جانبًا من السيرة الذاتية لحافظ نفسه وعلاقته الشخصية بالعميد، فضلًا عن تفاصيل الصدمة الحضارية التي جرت له في بلاد الفرنجة، عندما غادر مصر وهو في الثلاثين من عمره، وألقى بنفسه في خضم ما زال يعيش فيه.

وإذا كان كتابه «طه حسين الإنسان والمشروع» يمثل صرحًا متينًا ومتماسكًا وشاملًا لمشروع طه حسين، فإن الكتاب الثاني يتضمن للمرة الأولى جانبًا من السيرة الذاتية لحافظ نفسه وعلاقته الشخصية بالعميد، فضلًا عن تفاصيل الصدمة الحضارية التي جرت له في بلاد الفرنجة، عندما غادر مصر وهو في الثلاثين من عمره، وألقى بنفسه في خضم ما زال يعيش فيه. تعرّف حافظ إلى القاهرة مبكرًا بعد حصوله على الثانوية العامة من قريته، حيث عمل ودرس في مدرسة الخدمة الاجتماعية في الوقت نفسه، وبدأ في تلمس العالم المحيط به، بعد أن استقل بحياته. توسعت قراءاته، وبدأ في التردد على المنتديات الثقافية، فكان من أوائل من ترددوا على ندوة نجيب محفوظ التي كان يعقدها في كازينو صفية حلمي المطل على ميدان الأوبرا، وندوة أخرى أو جلسة ثقافية في مقهى في الدقي كان يتصدرها الناقد أنور المعداوي، كما عرف طريقه لندوات أخرى كانت تعقد في نادي القصة ورابطة الأدب الحديث والجمعية الأدبية المصرية، إلى جانب تردده على مقهيين شهيرين للمثقفين هما ريش وإيزافيتش.

تعرّف حافظ إلى القاهرة مبكرًا بعد حصوله على الثانوية العامة من قريته، حيث عمل ودرس في مدرسة الخدمة الاجتماعية في الوقت نفسه، وبدأ في تلمس العالم المحيط به، بعد أن استقل بحياته. توسعت قراءاته، وبدأ في التردد على المنتديات الثقافية، فكان من أوائل من ترددوا على ندوة نجيب محفوظ التي كان يعقدها في كازينو صفية حلمي المطل على ميدان الأوبرا، وندوة أخرى أو جلسة ثقافية في مقهى في الدقي كان يتصدرها الناقد أنور المعداوي، كما عرف طريقه لندوات أخرى كانت تعقد في نادي القصة ورابطة الأدب الحديث والجمعية الأدبية المصرية، إلى جانب تردده على مقهيين شهيرين للمثقفين هما ريش وإيزافيتش.