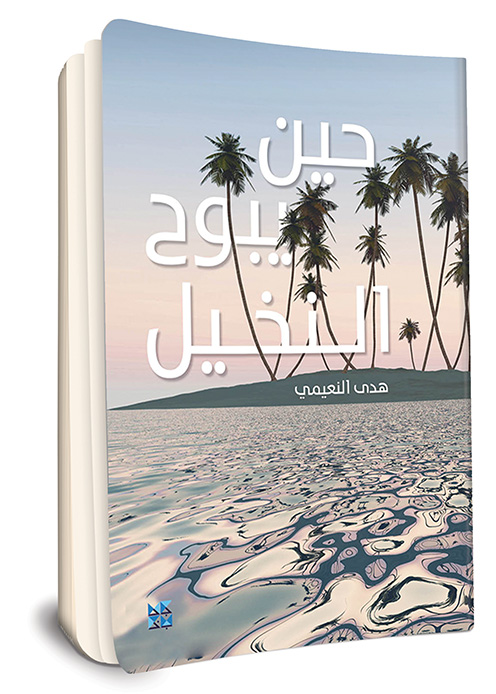

السيرة الأنثوية وتيار الوعي.. قراءة في جديد الكاتبة القطرية هدى النعيمي

متى تقرر الكاتبة أن تكتب سيرتها الذاتية وتفتح صُرّة عالمها الخاص؟ متى تقرر أن تنتقل من خارج اللغة إلى داخلها ومن هامش النص إلى متنه، أن تكون موضوعًا لا ذاتًا لغوية؟ هل قبل أن تكتمل مسيرتها الإبداعية التي ما زالت تطرح ثمارها يانعة على المشهد الإبداعي؟ أم بعد أن تكتمل؟ وهل كتابة السيرة هي الرغبة العارمة في مكاشفة الذات وتأمل ما فات للانتقال إلى مرحلة حياتية أخرى؟ أم هي الرغبة في فتح حوار مع القارئ على اختلاف مشاربه وتنوعها بحثًا عن المساحة المشتركة بينهما من خلال تكريس تفاصيل اليومي الذي بقي مهربًا في ترميزات النص الإبداعي؟

كل هذه الأسئلة وسواها قفزت إلى ذهني وأنا أتأمل كتاب «حين يبوح النخيل» للقاصة القطرية الدكتورة هدى النعيمي. يفتح العنوان في أفق التلقي سيلًا من التساؤلات المرتكزة إلى تركيب الجملة الدالة على التوقيت المبهم (حين) بمفردتيها: الأولى، مكتنزة بالبوح (يبوح) رغبة في عقد ميثاق يؤكد مصداقية الأماكن والأحداث، والأخرى (النخيل) المفعمة بالانتماء والهوية. زد على ذلك أن الكاتبة تفصح صراحة عن الاشتباك الدلالي بين البوح والنخيل من جانب وبين التماهي النفسي الحاد بينها وبين النخلة حين تقول صراحة: إنها تحكي «حكاية نخلة من هذه البلاد. نخلة راقبت، واختزنت الأحداث والمنعطفات بما حملته، بدأت بتحية العلم في الصباح، وقرأت حكمة اليوم في الطابور الصباحي. نخلة انتظرت حتى أنبأتها حكمة السنين بأن وقت البوح قد آن أوانه».

كل هذه الأسئلة وسواها قفزت إلى ذهني وأنا أتأمل كتاب «حين يبوح النخيل» للقاصة القطرية الدكتورة هدى النعيمي. يفتح العنوان في أفق التلقي سيلًا من التساؤلات المرتكزة إلى تركيب الجملة الدالة على التوقيت المبهم (حين) بمفردتيها: الأولى، مكتنزة بالبوح (يبوح) رغبة في عقد ميثاق يؤكد مصداقية الأماكن والأحداث، والأخرى (النخيل) المفعمة بالانتماء والهوية. زد على ذلك أن الكاتبة تفصح صراحة عن الاشتباك الدلالي بين البوح والنخيل من جانب وبين التماهي النفسي الحاد بينها وبين النخلة حين تقول صراحة: إنها تحكي «حكاية نخلة من هذه البلاد. نخلة راقبت، واختزنت الأحداث والمنعطفات بما حملته، بدأت بتحية العلم في الصباح، وقرأت حكمة اليوم في الطابور الصباحي. نخلة انتظرت حتى أنبأتها حكمة السنين بأن وقت البوح قد آن أوانه».

بل إن المتن يؤكد هذا التماهي الدلالي بين الأنا الساردة والنخلة حين يرد: «الكتاب اليوم بين أيديكم للقراءة والاستظلال بسعف نخلة شذبها الزمن، وزارتها الفصول وبلَّلتها الأمطار لتزودها بسرِّ البقاء والعطاء، إنها النخلة المتقشفة المكتفية بزخات مطر قد يزورها في الشتاء، لتعطي ثمارها لعام أو لأعوام، إنها النخلة التي وددت لو أنني أشبهها في ظلِّها وسعفها وثمرها، إنها رمز للعطاء». ويشكل القارئ بؤرة اهتمام المتن الذي يتمحور حوله، وهو قارئ مفترض يتحرك من اللحظة الراهنة إلى عمق المستقبل. تأمل المقتطف التالي، ولحظ كيف واشج المتن بين فعل الكتابة بالنبرة الخاصة للكاتبة وعلى وجه الخصوص الصوت «شكرًا لمن ينقل صوتي لهذا الجيل، وربما لأجيال كثيرة تأتي بعده».

السيرة كمتن كتابي

يزيح المتخيل السيري النقاب عن قلق الكتابة عند الأنثى إزاء المتن السيري -بوصفه أدبًا محفوفًا بالصورة النمطية عنه- وحركتها المناوبة بين أن تكتب نصًّا روائيًّا تهرب في حقائبه تفاصيل اليومي المعيش أو أن تكتب نصًّا سيريًّا تواجه فيه القارئ نازعة عنها ترميزات الإبداع ومنتقلة من الهامش اللغوي إلى المتن. وهو القلق الذي جعلها تغير موقعها لتأخذ مكانًا قريبًا من القارئ لتبوح له بما يخالجها وكأنها تهمس في أذنه مباشرة: «أن أشارك الآخر في قصتي، أمر ما حسبت له حسابًا يومًا! فكرت في الرواية، رواية أضمنها بعض مشاهداتي وبعض تجاربي في الحياة، كتبت أكثر من بداية وأكثر من مدخل للرواية، وتوقفت لسبب أو لآخر، فالانشغال بالأمور الحياتية بدا أكثر أهمية في وقتها، ولم أفكر يومًا بضمير الأنا».

إذن هو القلق من أن تكون (الأنا) محور المتن الذي نجح المقتطف التالي في استبطانه وتسجيله بدقة؛ فالسيرة كفعل كتابي ليست سجلًّا لفردانية الذات، بل إنها نص محمل بتجارب وفضاءات أَنَوَاتٍ تَحرّكَتْ على أرض الواقع. تأمل الآتي: «فكان لا بدَّ أن أعيد رأسي للوراء، وأغمض عينيَّ، وأراهم جميعًا وأسمع أصواتهم وأستمزج آراءهم. لست وحدي في هذه «الأنا» وهذه الحكاية؛ سمعت نعم، وسمعت لا، وأسمعت نفسي كلمات القبول والرفض، إلى أن قلت «نعم» وتوكلت على الله». لكن المتن يعيد الأنا الجمعية إلى فردانيتها مرة أخرى حين يرد «وهكذا صرت أروي حكايتي بنفسي دون وسيط أو دخيل، سمعت الأغاني من العالم، وتنشقت روائح من بلاد بعيدة وقريبة، وتذوَّقت نكهات حتى تشربتها وأحببتها كثيرًا. تجارب عشتها بكل حواسي، حتى صرت أنا التي كتبت هذا الكتاب». لتتكشف المكابدة الجمالية والوعي الفني في تحويل السيرة الذاتية إلى نص أدبي سردي إنساني يرتكز إلى تواريخ وأحداث وأمكنة حقيقية تشذر طباعيًّا إلى عشر شذرات وعلى التوالي: «بدايات، في رحاب الجامعة، بين أروقة المستشفى، من القاهرة إلى مومبلييه، غزو الكويت، 9 شارع دمشق، عود على بدء، نيويورك قصة أخرى، حول العالم مع الفيزياء، أمَّا بعد»؛ لتنعكس على مراياها أهم المحطات المكانية المتنوعة ثقافيًّا وجغرافيًّا، تلك التي انتخبتها الأنا الساردة فتجعلك في مرات عديدة تتساءل: أأنت أمام سيرة ذاتية أم قبالة نص من نصوص أدب الرحلات؛ لما حوته من تفاصيل مهمة مفعمة برؤى الكاتبة إزاء الكون والحياة!

ولكي تدخل إلى رحاب هذه السيرة الأنثوية عليك أن تكون مُلمًّا بما أضافته كتابات هدى النعيمي إلى المكتبة السردية العربية من مجاميع قصصية شكلت علامة فارقة في المشهد الإبداعي العربي الأنثوي بدءًا بمجموعتها القصصية «أنثى» (١٩٩٨م) مرورًا بـ«أباطيل» (٢٠٠١م) و«المكحلة» (٢٠٠٦م) ووصولًا إلى «قمط» (٢٠٢١م) فضلًا عن «عين ترى- قراءات في الشعر والسرد والمسرح» (٢٠٠٢م)، أضف إلى ذلك دورها المتميز في تصدر المشهد الإبداعي القطري من خلال رئاسة القسم الثقافي في صحيفة الراية القطرية وتأسيسها «الجسرة» للفتيات فضلًا عن دورها في تأسيس وزارة الإعلام القطرية. كما عليك أن تعرف دور النعيمي في مجال الفيزياء الطبي؛ فتلك المعرفة المسبقة تكشف عن أهمية هذه السيرة، ويمكن أن تدخل رحاب السيرة بوصفها نصًّا أدبيًّا متقنًا يحكي قصة سيدة من قطر، كما يحلو للكاتبة أن تضعه عنونة إضافية للكتاب.

ولكي تدخل إلى رحاب هذه السيرة الأنثوية عليك أن تكون مُلمًّا بما أضافته كتابات هدى النعيمي إلى المكتبة السردية العربية من مجاميع قصصية شكلت علامة فارقة في المشهد الإبداعي العربي الأنثوي بدءًا بمجموعتها القصصية «أنثى» (١٩٩٨م) مرورًا بـ«أباطيل» (٢٠٠١م) و«المكحلة» (٢٠٠٦م) ووصولًا إلى «قمط» (٢٠٢١م) فضلًا عن «عين ترى- قراءات في الشعر والسرد والمسرح» (٢٠٠٢م)، أضف إلى ذلك دورها المتميز في تصدر المشهد الإبداعي القطري من خلال رئاسة القسم الثقافي في صحيفة الراية القطرية وتأسيسها «الجسرة» للفتيات فضلًا عن دورها في تأسيس وزارة الإعلام القطرية. كما عليك أن تعرف دور النعيمي في مجال الفيزياء الطبي؛ فتلك المعرفة المسبقة تكشف عن أهمية هذه السيرة، ويمكن أن تدخل رحاب السيرة بوصفها نصًّا أدبيًّا متقنًا يحكي قصة سيدة من قطر، كما يحلو للكاتبة أن تضعه عنونة إضافية للكتاب.

عالمة الفيزياء وكاتبة القصة

أما التقنيات التي وظفها المخيال السيري لصياغة سيرة مُشوقة فهي متعددة، أهمها توظيف تقنية تيار الوعي للتجوال في رحاب الذاكرة بدون قيد أو شرط، بل إن هذا التوظيف اخترق طبيعته المألوفة ليتحكم في مساراته الوعي الجمالي، فتجد الأنا الساردة تحرك هذا التيار صوب محطات بعينها لتنثال الذكريات بكامل شخوصها وأمكنتها؛ لذا فهي تنتقي وبمهارة ترميزية مفتاحًا دلاليًّا يجمع بين شغفين وبين عالمين تنتمي إليهما الأنا الساردة: الأول عالم الفيزياء بكامل تفاصيله، والآخر عالم السرد القصصي الذي برعت في صياغة فضاءاته. وهو مفتاح لا يمكنك من دونه فك مغاليق ما بين السطور؛ لذا فإن الأنا الساردة تخفيه بمهارة فلا يظهر في عنوانات الشذرات السردية وإنما يتحرك برشاقة من محطة حياتية إلى أخرى.

تأمل مثلًا السطور الأولى للاستهلالة التي تحولت إلى عتبة سردية ضاجّة بأصوات الشخصيات المتحركة على مسرح النص، ولاحظ كيف تسلل صوت الساردة إلى مسامع القارئ واضحًا قويًّا منذ الوهلة الأولى، وكيف مُهِّدَ لأداة البوح (كرة الزئبق): «ويرى وفد بلادي أن التعديل المقترح من شأنه أن يجعل اتفاقية استخدام الزئبق ومشتقاته، ووسائل التخلص من مخلفاته، غير قابلة للتطبيق على نطاق عالمي واسع، وشكرًا.. أقفلت مكبر الصوت الذي بثَّ صوتي في أرجاء القاعة الكبيرة في مبنى الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي».

تتضمن هذه الاستهلالة بعدين: الأول دلالي يضيء مقطعًا سيريًّا مستقطعًا من الواقع، والبعد الآخر غاطس، يضيء طغيان صوت الأنا الساردة على بقية الأصوات. وقد شاء المتخيل الإبداعي أن يكون صوت البوح عاليًا ومثيرًا للدهشة والانتباه، كالدهشة التي أثارها تصريح الساردة والتي أردفتها بالآتي: «التفتت الأعناق نحوي تتابع سيري على منصة ضخمة ارتصَّ عليها عدد من العلماء والمختصين في الاستخدام السلمي والآمن للمواد الكيميائية الخطرة والسامة، مثلما صُنف الزئبق قبل سنوات». يشكل هذا المشهد نافذة أولى نبصر من خلالها التقنية التي انتظمت المتن وفتحت كوة باتجاه مسكوتاته التي تحيل إلى صوت الكاتبة المختلف بدلالة «التفتت الأعناق نحوي» وحركتها الواعية باتجاه منصة البوح «تتابع سيري نحو منصة ضخمة». إذن، فالكاتبة تصوغ من المشاهد الحياتية رموزًا لفك شفرات المتن الغاطس، فأنت إزاء العالمة في مجال الفيزياء الطبي وفي المتن الغاطس إزاء الكاتبة التي تبدع في مجال القصة.

وقد تكون كرة الزئبق مرايا سحرية نبصر من خلالها تفاصيل حياة الكاتبة المنوعة الزاخرة بالأحداث العلمية والثقافية على حد سواء. تأمل المشهد التالي، وتحديدًا استهلالة الفصل التاسع، «حول العالم مع الفيزياء»؛ إذ يرد «لم تتوقف كرة الزئبق الصغيرة عن الدحرجة أمامي عبر السنين. لم تتوقف عند مكتبة القاهرة، في القاهرة الكبرى، وطافت بي سكن الطالبات في شارع دمشق ثم عادت بي إلى الناشر الذي نشر مجموعتي القصصية «أباطيل» التي اختلفت في أسلوبها الأدبي على مجموعاتي السابقة. ثم تدحرجت كرة الزئبق حتى عادت بي، أو عادت معي، إلى الدوحة. في البدء كانت هنا، تتدحرج بين أروقة المستشفى حيث أتبختر في الرداء الأبيض، وظللت أراقبها حين تبخترت في القاعة الكبرى في المبنى الأممي في العاصمة الكينية نيروبي، متحدثة باسم فريق بلادي عن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عند استخدام الزئبق، وما تزال تتدحرج».

من اللافت أن كرة الزئبق تتحرك حركة دلالية دائرية تشد أطراف السيرة، فمن طاولة القاعة الكبرى في المبنى الأممي في العاصمة الكينية نيروبي، في الاستهلالة، وإلى الطاولة نفسها في خاتمة السيرة. بل إن المتن يكرس صيرورتها مفتاحًا للبوح حين يرد: «عادت كرة الزئبق لتتدحرج أمامي وتضحك قليلًا، ثم تعاود القفز من سطح إلى آخر، ومن مستوى إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، فأتابع المسير وإياها حول

‑العالم مع الفيزياء».

أنت قبالة مشهد قصصي لتقنية البوح التي فتحت بوابة الذاكرة، فانفلتت من أقفاص الوعي إلى اللاوعي باشتباك الماضي بالحاضر بالمستقبل لحظة السرد، فوقفت متحدية الكاتبة لحظة الكتابة «تتدحرج أمامي وتضحك قليلًا». وما إنْ تصل السيرة إلى سطورها الأخيرة حتى تجد أن كرة الزئبق التي يخالها القارئ في بعض منعطفات السيرة يتضاعف حجمها لما تحمله من تفاصيل زاخرة بالحياة والناس والتجارب فتبدو ككرة الثلج يتضاءل حجمها، فتعود كما بدأت خرزة زئبق. تأمل الخاتمة التي هي خاتمة السيرة أيضًا: «عادت خرزة الزئبق في التدحرج عائدة إلى مكانها القديم، من دون أن أساعدها. وعادت بي من مركز عبدالسلام في إيطاليا، من تلك الربوة التي تضرب أمواج البحر صخورها دون ملل، وأخذتني إلى نيروبي، عاصمة كينيا، حيث القاعة الأممية الواسعة والوفود الرسمية من شتى الأمم».

خلاصة القول، فقد نجحت كرة الزئبق في «حين يبوح النخيل» أن تمظهر تيار الوعي عبر تدفق المونولوج الداخلي الذي واشج بين تفاصيل الماضي والحاضر، إلا أن المتخيل السيري أخضعها للوعي الجمالي فنظم المشاهد وسلسل الأحداث.