ابتكر نمطًا جديدًا في الشعر الأميركي ما بعد الحرب فرانك أوهارا: جماليات الأشياء الصغيرة

يصنف النقاد الشاعر الأميركي فرانك أوهارا ضمن «مدرسة نيويورك»، وهي جماعة من الشعراء والرسامين والراقصين والموسيقيين الذين نشطوا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بمدينة نيويورك واستلهموا أفكارهم من الدادية السريالية، في افتراق واضح عن شعراء الاعتراف المعاصرين لهم، وأبرزهم روبرت لويل (1917-1977م).

لكن هذا التصنيف ليس دقيقًا تمامًا، كما سنرى. فأوهارا يكاد يكون ظاهرة خاصة في حد ذاتها من ناحية أسلوبه الشعري، القريب جدًّا من نثر الحياة اليومية، وكأنه يسجل يومياته، بالبساطة والعفوية ذاتيهما، والعبث أيضًا، بالمبنى والمعنى، الذي سيتماثل لاحقًا مع موته العبثي حين دهمته سيارة مسرعة في ليلة حالكة من شهر يوليو، عام 1966م، وهو في الأربعين.

سأحاول هنا أن أبين أن وراء قصائد الشاعر، التي تبدو من السطح عفوية وسريعة وارتجالية، ويمكن كتابتها في أي وقت وفي أي مكان، هي عملية واعية من البناء والتفكيك، وأن بناءه الشعري ليس مجرد تَشَظٍّ، وإعادة دمج، لذات الشعر الداخلية، كما تعتقد، مثلًا، ناقدة أميركية من وزن بيرلوف(1).

جماليات الأشياء العادية

في كل قصائده تقريبًا، وبخاصة مجموعته الشعرية «أفعل هذا، أفعل ذاك»، يضع أوهارا «كل شيء في القصيدة»، وهو أسلوب أصبح سمة مميزة في عمله الشعري. وقلما نجد شاعرًا معاصرًا يحتفي بالأشياء بهذا الشكل، كما يفعل أوهار(2).

يقول أوهارا عن شعره، مقارنًا إياه بشعر معاصره جون أشبري، وهو من أبرز شعراء «مدرسة نيويورك»، بأن شعره «مليء بالأشياء لذاتها»(3). ويبدو أنه كلما ضمن الأشياء أكثر في قصيدته، وبقدر ما يستطيع؛ بدت مفتوحة على فضاء أرحب، وبالتالي كونية أكثر، وهو قد يتفرد بهذه الميزة، كما سنبين، كما أنه يتمتع بتلك القدرة الشعرية النادرة على رفع اليومي العادي و«الأشياء المبتذلة» إلى مستوى السامي، وعلى أن يهبط بالسامي إلى مستوى اليومي والمبتذل في الوقت نفسه، خالقًا بذلك حركة جدلية يمتزج فيها الإنسان، والعالم، والأشياء، سواء أكانت سامية أم مبتذلة، معًا في نسيج القصيدة، المحدد زمنها ومكانها.

ومن خلال «تأريخه» للأحداث اليومية، يكشف أوهارا، بلغة مباشرة، وغالبًا حميمية، عن وعي واضح بالطبيعة الجمالية للأشياء، أو ما يمكن أن نسميه «جمالية الأشياء الصغيرة». وبذلك ابتكر نمطًا جديدًا في الشعر الأميركي ما بعد الحرب، رادمًا الهوة في قصيدته بين الفن والحياة، وهو ما يجعلنا، حسيًّا وذهنيًّا، منخرطين أكثر في وجودنا الإنساني.

في قصيدته القصيرة «في الداخل مع جين»، على سبيل المثال، نرى أن تجربة أوهارا مع المكان هي تجربة حسية جدًّا. إنه يراكم الأشياء الحقيقية في مكان محدد ليخلق مشاهد مرئية، ويبدو كذلك أنه واعٍ تمامًا لوجوده في ذلك المكان المليء بـ«الأشياء الغبية»: علبة قهوة، حلق أذن قيمته 35 دولارًا، حفنة شعر. ومع ذلك، «فهذه الأشياء الغبية تفعل لنا الكثير»:

«أعني الأشياء الغبية حقًّا/ علبة قهوة/ حلق أذن/ حفنة شعر، ماذا/ تفعل هذه الأشياء لنا؟»

يخضع أوهارا في هذه الأسطر للتساؤل، ليس فقط بما تمثله هذه الأشياء، بل بفكرة أهمية الأهمية(4). وهو يفعل ذلك من خلال ثلاث حركات متداخلة: تنطلق القصيدة من التجريد في المقطع الأول، حيث يطرح الشاعر بعض أسئلة فلسفية، خالقًا حالة من التأمل تؤدي وظيفتها ككناية:

«رغبة الأشياء/ أن تكون ما نخاف أن نكونه/ لا يسعها إلا أن تحركنا/ هل/ هذه الرغبة تكون دافعًا فينا/ لفعل ما نرفضه؟» (قصائد مختارة، ص 21).

ومن هنا نحن لا نتفق مع ماجوري بيرلوف -في كتابها عن أوهارا المعنون «شاعر بين الرسامين»، وهو من أهم الكتب حول الشاعر- في استنتاجها بأن «ذات أوهارا تذوب في الأشياء التي يتأملها». تقول: «إن الذات لا تعود قادرة على فصل نفسها عن الأشياء التي تحسها، بل تذوب فيها، وتصبح جزءًا من المنظر الخارجي. «الأنا» تتشظى، على سطح الشيء الذي تتأمله. ولذلك، يستطيع الشاعر أن يخبرنا فقط عما يفعل، وأي الكتب يشتري، وأين يأكل، وأين يتمشى، وماذا يقول ولمن»(5).

صحيح إن أوهارا «يصب نفسه في شعره»، لكنه يفعل ذلك، في أفضل قصائده، لـ«يصهر المباشرية والإثارة مع المتعة الذهنية المفرطة والوعي الذاتي الحاد»(7). هذا الوعي، كما يقول مارك سيلفربيرغ بحق، يأتي «في مقدمة مشروع أوهارا». وأكثر من ذلك، فإن هم أوهارا الشعري هو أن يجعل القارئ يكتشف القصيدة، لا أن يتأملها»(8).

يشكك أوهارا في قصيدته، وبشكل واعٍ، بمفاهيمنا التقليدية عن الأشياء، و«يفكك الافتراضات الجمالية، في الحياة والأدب معًا»(9). وهو ينجح في إقامة صلات وجودية ومادية بيننا وبين الأشياء التي هي «بيننا كل يوم، حتى في السواحل، وفي النعوش، وأن لها معنى، وهي صلدة كالصخور»، كما يقول الشاعر في قصيدة «اليوم». (قصائد مختارة، ص 6).

في المقطع الثاني من القصيدة، يحاول أوهارا أن يحررنا من تصورنا الميكانيكي للأشياء؛ كي نعي العلاقة الجدلية بينها وبين العالم، كما هي وكإشارات أيضًا. أشياء مثل «علبة قهوة» و«حلق أذن» و«حفنة شعر» هي إشارات فارغة المعنى، ولكنها ترتبط مع إمكانية شيء آخر: جنسي، أو حميمي، أو محزن(10).

وهنا نتفق مع وجهة نظر الناقد مارك تيرسي التي يقول فيها: «إن أوهارا يدرك في القصيدة -المشار إليها- «سياسية» اللغة، والطريقة التي تعمل بها، وكذلك الطريقة التي تتلاعب بها الأشياء المترابطة، ولو اعتباطيًّا، بالكلمات، ليس فقط بطريقة إدراكنا للأشياء، بل تشكك أيضًا في طريقة اكتسابنا للغة»(11).

في السطور الأخيرة من القصيدة، التي تشكل حركتها الثالثة في سبعة مقاطع شعرية مؤلفة من بيتين، يتحرك الشاعر من مكان مفتوح، حيث الأشياء في كل مكان تبعث الحياة والطاقة، إلى مكان مغلق (الغرف)، حيث الشمس باهتة، والأشياء شبه ميتة: «… نحن/ دخلنا الغرفة، النوافذ/ عديمة الجدوى، الشمس باهتة/ تنزلق فوق الجليد و/ نشيج يبدأ، والسبب ببساطة/ إنها أبرد الأشياء التي عرفناها». (قصائد مختارة،21).

ينجح أوهارا في هذا المقطع في تمثيل وتجسيد تداخل العقل والشعور، وهو ما يساعد على تصعيد القصيدة إلى مستوى التجريد. ونعتقد هنا أن مارك توسي لم يكن على صواب في قوله: إن أوهارا في هذه القصيدة «يتجنب التجريد وبالتالي يفسر التجربة من خلال عدسات»(12).

شعر ماكر

في بيان له سماه «برسونيزم (شخصانية)، يميز أوهارا بين درجتين من التجريد: مطلق الحنين، والحنين إلى المطلق. إنه يرفض الأول لأنه ينطوي على إلغاء الماضي للشخصي، ويعتبر الثاني هو «التجريد الحقيقي». يكتب ما يلي:

«التجريد (في الشعر وليس في الرسم) يتضمن إلغاء شخصيًّا من قبل الماضي. وعلى سبيل المثال، إن القرار المتضمن عملية الاختيار بين «مطلق الحنين» وبين «الحنين إلى المطلق» هو الذي يحدد الموقف حول درجة التجريد. إن الحنين إلى المطلق هو الذي ينطوي على الدرجة الكبرى من التجريد، والإلغاء، وقدرية سلبية (كما في حالة كيتس ومالارميه). إن برسونيزم، وهي حركة أسستها أنا حديثًا، ولا أحد يعرف عنها شيئًا، تثير اهتمامي كثيرًا؛ لأنها على الضد كلية من ذلك النوع من النزع التجريدي، الذي يتاخم التجريد الحقيقي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشعر. (قصائد مختارة، 247- 248).

ومع ذلك، وبالرغم من كل ما تقدم، لا نشعر أننا منخرطون تمامًا، فيزيائيًّا وذهنيًّا، في هذه القصيدة، المكتوبة عام 1951م، أو «نعيش تجربة الشاعر»، ويبدو أسلوبه هنا، بشكل عام، بعيدًا من التلقائية والعفوية. إنها قصيدة عن موضوع ما، وليست هي الموضوع، مع إنها توحي بإمكانية التطور الذي سيحققه أوهارا لاحقًا في أفضل قصائده، حين أصبح أسلوبه «رفيعًا، صافيًا، انعكاسًا لوعيه الذاتي، وأصبحت القصيدة هي الموضوع، وليست عن الموضوع»(13)، في تحول كبير عن أسلوب معاصريه، الذي لم يكن يستسيغه. (قصائد مختارة، 249).

غير أن قسمًا من النقاد، الذين وصفهم أوهارا بأنهم «منتهكو البساتين» في قصيدته «الناقد» (قصائد مختارة، 17) أخفقوا في رؤية المعنى الأعمق خلف السطح الخارجي لقصائد أوهارا. فقد وصفت مجلات قيمة في الخمسينيات والستينيات -مثل مجلتي «شعر»، و«كينيون ريفيو»- أوهارا بأنه «داندي نيويوركي ينظم قصائد سريعة لتسلية شلته»(14)، ولأنه يكتب بسرعة شديدة، وغالبًا وهو يمشي أو في ساعة تناول الغداء في متحف الفن الحديث (حيث كان يعمل)، فقد افترضوا بأن شعره عادي وتافه»(15).

ومثال آخر على القراءة الخاطئة لشعر أوهارا هو نقد وليم كوربت. وهو يستشهد ببعض أبيات من مرثية ألن غينسبرغ لأوهارا: «أوه، إذن أوهارا/ لنمائمنا الماكرة»، ليستنتج بأن «النميمة الماكرة هي العبارة الملائمة لوصف الصفة الأكثر جاذبية في شعر أوهارا»(16). ولكن غينسبرغ لم يقصد باستعماله مفردة «النميمة» وصف شعر أوهارا، بل كان يشير إلى نوع من الكتابة «الديمقراطية»، بمعنى أن كل شيء ممكن أن يكون مادة لشعر أوهارا. يكتب غينسبرغ:

ومثال آخر على القراءة الخاطئة لشعر أوهارا هو نقد وليم كوربت. وهو يستشهد ببعض أبيات من مرثية ألن غينسبرغ لأوهارا: «أوه، إذن أوهارا/ لنمائمنا الماكرة»، ليستنتج بأن «النميمة الماكرة هي العبارة الملائمة لوصف الصفة الأكثر جاذبية في شعر أوهارا»(16). ولكن غينسبرغ لم يقصد باستعماله مفردة «النميمة» وصف شعر أوهارا، بل كان يشير إلى نوع من الكتابة «الديمقراطية»، بمعنى أن كل شيء ممكن أن يكون مادة لشعر أوهارا. يكتب غينسبرغ:

«كان شعر أوهارا نميمة، نميمة محلية، نميمة اجتماعية، مع «هوابط وصواعد مفاجئة». إنه باستلهامه صور نيويورك، المختلطة مع الكعكة العِنبية يلهمنا أيضًا. وهكذا كان يشعر بأن أية إيماءة يصدرها هي شعر. والشعر بهذا المعنى هو ديمقراطي كليًّا، حتى لا يكون هناك ملوك أو ملكات للشعر»(17).

ما كان يهدف إليه أوهارا في رأينا هو ليس فقط النميمة، بالمعنى الذي تحدث عنه غينسبرغ، أو أن يسجل فعالياته اليومية، بل ليكشف عن الدلالات المخفية وراء سطح الأحداث الآنية، ومن خلال ذلك يفكك أفكارنا التقليدية عن الحياة والفن، ويساعدنا على كشف الإمكانات غير المحدودة للوجود المادي.

أن ننظر للأشياء كما هي ومن الداخل

كان أوهارا يؤمن بأن ما يسميه «فن اللحظة» غير قادر دائمًا على تغيير قضايا اجتماعية بسرعة، لكن عندما يكون التركيز على الواقع اللحظي للفرد، فإن الفن يعبر عن الجوهر الحياتي ذاته(18).

لقد مضى أوهارا أبعد من معاصريه في انشغاله بالعالم كما يعيشه، من خلال تفكيك الحدود الفاصلة بين الفن والحياة، ومن محاولاته الشعرية في سبر العلاقات المحتملة بين الشعر والأشياء العادية. وفي معظم قصائد مجموعة «إني أفعل هذا، إني أفعل ذاك»، التي تتميز بانفتاحها الاستثنائي على تجاربه في الحياة، كان أوهارا، كما يقول مارك فورد، «مدركًا لنهجه هذا».

كان أوهارا يطمح إلى أن يطور نوعًا من الشعر مختلفًا جذريًّا عن ذلك الشعر الذي ينتجه وينشره معظم شعراء اللغة الإنجليزية. في حديث له نشر عام 1952م، هاجم أوهارا على نحو خاص أولئك الذين «يعملون تحت التأثير المخدر والقاتم والمتكلف» (قصائد مختارة، 2) يكتب في مقاله «الشخصانية: بيان»: «بعد كل شيء، ويتمان، وكرين، ووليمز فقط، من كل الشعراء الأميركيين، هم أفضل من الأفلام. الوزن والأدوات التكنيكية الأخرى هي من الفطرة السليمة: إذا أردت أن تشتري بنطالًا فإنك تريده أن يكون ضيقًا حتى يرغب كل شخص أن يكون معك (…). هناك شيء ميتافيزيقي حول ذلك، إلا إذا أردت بالطبع أن تخدع نفسك بالتفكير أن ما تحسه هو مجرد شوق». (قصائد مختارة، 247).

يحتفي أوهارا بالأشياء بطريقة والت ويتمان (هو يعُدّ ويتمان سلفه الأعظم في قصيدته «أنشودة»). كلا الشاعرين يؤمن بأن كل شيء، مهما كان ضئيلًا، جدير بالشعر، وأنه ممكن أن يخلق «دهشة قصيدة»، كما يقول أوهارا في قصيدته «اليوم». (قصائد مختارة، 6). وهو يؤمن أيضًا أن «الفن وُجِدَ حتى يستطيع المرء استعادة الإحساس بالحياة، وُجِدَ حتى يجعل المرء يشعر بالأشياء؛ ليجعل الفن الحجري يزيح الأشياء من مجال ميكانيكية الملاحظة»(19)، وهو يؤمن أيضًا، كما ورد في بيانه الشعري، بأن «الشعر يولد الصفة المحسوسة لحدث ما، وهو صلد جدًّا وظرفي». (قصائد مختارة، 247).

إن تسمية الأشياء بالنسبة له، هي «هدف فقط لرسم أشياء»، أما المفتاح فهو أن ندرك الأشياء لذاتها، أن ننظر للأشياء من الداخل، وليس بالعين» (قصائد مختارة، 7). وهكذا، يحاول أوهارا أن يفكك تصوراتنا التقليدية عن الأشياء، ويقودنا إلى وجودها الفيزيائي حتى نرى ما لا يرى:

«أوه، أيها الكنغر، أيتها الترترة، يا صودا الشوكولا! أنتن جميلات حقًّا! اللآلئ/ الهارمونيكا، العنّاب، الإسبرين، الشيء الذي يتحدثون عنه دائمًا/ لا يزال يخلق دهشة القصيدة! هذه الأشياء معنا كل يوم/ حتى في السواحل والنعوش، إنها/ لها معنى، وهي صلدة كالصخور» (قصائد مختارة، 9).

هذه القصيدة مبنية، كما يبدو، من أشياء غير مترابطة: حيوان، آلة موسيقية، دواء، وأشياء صغيرة، أو ضئيلة الأهمية (ترترة، شوكولا، صودا) بجانب أشياء ثمينة (لآلئ)، لكنها تبدو مترابطة داخل نسيج القصيدة العام، وفي توافق ليس فقط مع بعضها الآخر، ولكن مع الشاعر نفسه (إنها تدهش القصيدة)، ومع المحيط الموجود حولها، والشيء الأهم مع وجودنا نفسه. لهذه الأشياء معنى، وهي تتصف بالأهمية نفسها، سواء أكانت ثمينة أم ضئيلة الشأن، كما أنها في وحدة واحدة، بالرغم من أنها متباينة، أو لكونها متباينة. والقصيدة تحتفي بهذا الاختلاف، وتكشف في الوقت نفسه، العلاقات الداخلية بينها. وهكذا تفتح أعيننا لنرى الوقائع في حياتنا اليومية كما هي، وليس من خلال «تجميل العادي»، كما يقول مارك توسي(20)، من خلال تقديم الأشياء كما هي، ولذاتها، ومن خلال كشف دلالاتها الداخلية، بلغة الحياة اليومية، يشعر أوهارا بأن «الأشياء تحتاجه، كما أن السماء ينبغي أن تكون فوق الأرض»، وأن «الشعر لم يأمره بألّا يلعب مع الدمى»، كما يقول في قصيدته «يوم الذكرى 1950» (يوم 30 مايو الذي يحتفل فيه في أكثر الولايات الأميركية بذكرى الجنود الذين قتلوا في أثناء خدمتهم العسكرية)، ولكنه لا يضفي قيمة على الأشياء. إنها ثمينة في حد ذاتها، وهي موجودة لذاتها. وهو أيضًا لا يسعى لإعادة ابتداع المألوف، مثل الشاعر الإنجليزي فيليب لاركن على سبيل المثال، ولكن ليكشفه، ويجعلنا واعين لوجوده وأهميته.

يتكثف هذا الوعي عبر عملية التفكيك وتجريد الشيء من مألوفيته، وهو ما يسبب تحولًا في إدراكنا الحسي له، ويساعدنا على فهم دلالة المألوف، كأنما نراه للمرة الأولى. وهكذا ننخرط بالتالي في تجربة القصيدة، حسيًّا وذهنيًّا. ولكن عملية كهذه تحتاج من الشاعر إلى درجة عالية من اليقظة، كما تقول بيرلوف: «الفن يجرد الأشياء من مألوفيتها من خلال تقديمها كما لو أننا نراها للمرة الأولى، أو من خلال تحريف أشكالها، وفي مسعاه لتغريب المألوف، على الفنان أن يكون منتبهًا بقدر الإمكان للعالم الذي يحيط به»(22).

ولكن «الانتباه اليقظ» وحده لا يكفي لتحقيق عملية تغريب المألوف، الذي هو شرط مسبق لأية عملية إدراكية واعية، كما يُحاجُّ الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي بإقناع في كتابه «أساس الإدراك الحسي».

وحدة العادي والسامي

في المقطع السادس من القصيدة، يصور أوهارا «أشياء تافهة»، ثم يرفعها إلى مستوى السامي، وفي الوقت نفسه، يهبط بهذه الأشياء إلى مستوى العادي، في حركة ديالكتيكية، تمزج بينها في وحدة واحدة، خالقًا بذلك علاقة جديدة بينها داخل القصيدة، بلغة بسيطة «تبدو مجسدة في لحظة إنتاجها، وهي تنتقل من الذهن المتأمل إلى التجربة المرئية للعين»(26).

«الحب هو أول الكل في درس المرافق/ أسمع مياه المجاري تغني/ تحت مقعد مرحاضي الأبيض الناصع فأعرف/ إنه في مكان ما، وقت ما، ستصل إلى البحر: النوارس وسمك أبو سيف ستجدها أغنى من نهر».

قوة هذه القصيدة تنبع أيضًا من الطاقة الموجودة فيها، من تحولاتها، من تفاعلها، والعلاقة المتبادلة بين المادي والمجرد، والعادي والسامي، الخاص والعام، وبين الماضي والحاضر. وهناك أيضًا قوة التركيب، فيشعر القارئ، نتيجة لكل العوامل مجتمعة، أنه منخرط في هذه القصيدة، وأنه أصبح جزءًا من عناصرها المتمازجة التي تخلق، من خلال اختلافاتها كما يبدو الأمر من السطح، شعورًا موحدًا.

وتتجلى هذه الوحدة بين العادي والسامي، وبين الرفيع و«الوضيع» في معظم قصائد «أنا أفعل هذا، أنا أفعل ذاك» بشكل خاص، مثل «خطوة بعيدًا منهم»، (SP 109) «يوم ماتت السيدة»، (SP155) «رابسودي»، (SP156) «قصيدة شخصية» (SP 168)، وكذلك في مجموعته «وقت الغداء».

في قصيدته «خطوة بعيدًا منهم»، (SP109) التي تعد واحدة من أفضل قصائد هذه المجموعة، يتعامل أوهارا مع الأشياء من منظور مختلف تمامًا. فمنذ بداية القصيدة يكدس الشاعر الأشياء، لا للاحتفاء بها، أو لاستكشاف جمالياتها وأهميتها في حياتنا، كما يفعل في قصيدته «يوم الذكرى 1950م»، (قصائد مختارة 7) ولكن ليهيئ نفسه، والقارئ أيضًا، لحادثة غير متوقعة ستُكتشَفُ في وقت واحد في السطور النهائية.

إنها عملية تراكم وليس عملية تفحص أو مجرد ملاحظات كما في بعض القصائد الأخرى مثل «في الداخل مع جين» (قصائد مختارة، ص21) أو «عند جين» (قصائد مختارة، 30)، أو «في ذكرى شعوري» (قصائد مختارة، 102) على سبيل المثال. وعملية مراكمة الأشياء في هذه القصيدة (الساحرات، الكوكا كولا، السيارات، الجذوع، الشبكات، الدخان، النيون، الشوكولاتة، سندويش الجبن) هي سمة بارزة لتكنيك «السحب والدفع» الذي يستخدمه أوهارا، وهي «عامل رئيس في انفتاح القصيدة على تفسيرات متعددة، تتيح إمكانية انخراط القارئ في القصيدة(28). إنها، أيضًا، تجذب النظر «مثل ضوء ساطع لنافذة متجر»29 كما نرى في المقطع الأول من القصيدة: «إنها ساعة غدائي؛ لذا سأذهب/ للنزهة بين همهمة سيارات الأجرة الملونة./ أولًا، أسفل الرصيف/ حيث يُطعم العمال/ جذوعهم المتلألئة القذرة ساندويتشات/ وكوكا كولا/ وهم مرتدون خوذاتهم الصفراء/ (…) الشمس حادة، ولكن/ سيارات التاكسي تحرك الهواء./ أراقب/ المساومات على ساعات اليد. هناك/ قطط تلعب في نشارة الخشب» (قصائد مختارة، 10).

تبدو الأشياء هنا وكأنها علامات، بالمعنى المادي للكلمة، ولكنها، في الوقت نفسه، تعمل ككنايات تشير إلى فضاءات أعمق. الشاعر هنا لا يسعى لاستكشاف هذه الأشياء، ولا لفتح أعيننا على وجودها، ولا لتغريبها. إنها أشياء بذاتها، وتوجد بذاتها، لكن القارئ يشعر أنها تتمرد على الحدود، ليتصل بعضها ببعضها الآخر في عملية جدلية مستمرة. اللغة هنا هي لغة الحياة اليومية، عفوية، مستقرة، ومع ذلك فهي تتقدم للأمام مع نوع من السرعة، وهو ما يخلق، ولو على نحو غير واضح، إحساسًا بالكآبة «يتسلل إلى حافات القصيدة، إلى حد ما»، مع لمحة وجه بيلي هوليداي على غلاف صحيفة «نيويورك بوست»، التي تجعل الموت يتسرب إلى كل تفاصيل قصيدة «يوم وفاة السيدة»(30).

في المقطع الثاني، ينظر الشاعر إلى تجربته ويفسرها من منظور مختلف. ينقطع فجأة عن السرد في القصيدة، ولا يترك للقارئ المعنيّ خيارًا سوى متابعة القصيدة والانخراط في انشغال الشاعر الذي ينعكس بشكل غامض على سطحها: «إلى تايمز سكوير، حيث الإشارة/ تنفخ الدخان فوق رأسي، وأعلى منها/ يتدفق الشلال قليلًا/ حيث يقف الزنجي في المدخل ومعه مسواك».

تحت سطح القصيدة

في كتابه «شعراء مدرسة نيويورك والطليعة الجديدة»، يجادل مارك سيلفربيرغ على نحو غير مقنع تمامًا بأن تقنية أوهارا في هذه القصيدة، أو «تسطيح أوهارا»، كما يسميها، «يمكن أن تكون مرتبطة بـ فكرة فريدريك جيمسون عن «تضاؤل التأثير» بوصفه سمة مركزية لما بعد الحداثة(31).

لا نرى أي «تسطيح» في هذه القصيدة، بل عملية جدلية. أولًا، نرى مجموعة متنوعة من المشاهد والأصوات والأنشطة اليومية التي تحتفي بالحياة في مدينة مفعمة بالحيوية (نيويورك). كما رأينا في المقطع الأول (سيارات الأجرة الملونة، كوكا- كولا، شوكولاتة مملحة، فتيات الكورس، جذوع متلألئة، شطائر، خوذات صفراء). وفي المقطع التالي تنتقل القصيدة إلى مشهد مختلف حيث «الإشارة/ تنفخ الدخان» فوق رأس الشاعر، و«الشلال ينسكب قليلًا» وهو ما يمثل تحضيرًا شعريًّا ونفسيًّا لحادث مأساوي لاحق وهو الموت. وهذا يتناقض على نحو حادّ مع الطاقة الاجتماعية للمدينة، كما جرى عكسها في المقاطع السابقة: «أولًا/ مات الأرنب ثم جون لاتوش/ ثم جاكسون بولوك». وهكذا تحولت مواد القصيدة تدريجيًّا، في هذه الحركة الجدلية، إلى مستوى أعلى. لقد أصبح الناس والمكان جزأين من «موقع» القصيدة، حيث ارتبطت الأشياء بأهميتها المادية والاجتماعية:

«النيون في وضح النهار متعة كبرى،/ كما قد يكتب أدوين ديندي،/ كالمصابيح في ضوء النهار،/ توقفت لتناول ساندويتش جبن/ عند مطعم «جولييت»، جولييتا ماسينا،/ زوجة فيدريكو فيلليني،/ ذلك من دواعي سروري البالغ،/ كما يفعل إدوين ديندي/ أكتب كما المصابيح في وضح النهار» (المختارات 109).

ومرة أخرى، لا نتفق مع بيرلوف التي ترى أن سطح هذه القصيدة، تحت تأثير جاكسون بولاك، يعمل هنا كمجال يمكن للطاقات الفيزيائية للفنان أن تعمل فيه من دون أي تأمل(32). صحيح أن هذه القصيدة، التي كتبت في اليوم التالي لجنازة بولاك، تبدو ظاهريًّا وكأنها قصيدة تسجيلية عن مدينة نيويورك بأشيائها، وساعة تناول طعام الغداء المبهجة، وأنشطتها وإيقاعها اليومي، وأنها مثال واضح على قصائد الشاعر في «قصائد الغداء»، ولكن تحت السطح، هي، وعلى الرغم من إيقاعها السريع، قصيدة تأمل، في كل من الحياة والموت. نحن نواجه فيها جانبين متناقضين ذهنيًّا وحسيًّا: الحياة بطبيعتها الزمنية الزائلة، والموت الذي يبدو الحقيقة الوحيدة في هذا العالم، لكن الحياة تستمر، والأشياء «التافهة» تواصل وجودها، ونحن نعيش تجربة الشاعر من كلا الجانبين:

«أولًا/ مات باني،/ ثم جون لاتوتش،/ ثم جاكسون بولاك./ ولكن هل كانت الأرض، مثل الحياة،/ مليئة بهم؟/ واحد يأكل وآخر يمشي،/ يمر بالمجلات ذات الصور العارية،/ والملصقات الخاصة بمصارعة الثيران،/ ومستودع مانهاتن لخزن السلع،/ الذي سيهدم قريبًا/ كنت أظن أن هناك عرض «آرموري»/ كوبًا من عصير البابايا/ وأعود للعمل. إنها قصائد لبيير ريفيردي».

(1) Frank O’Hara, ‘Personism: Manifesto’, in Frank O’Hara: Selected Poems, ed. by Mark Ford (New York: Alfred A. Knopf, 2009), pp.247- 248 (p. 247).

(2) Marjorie Perloff, Frank O’Hara: Poet Among Painters 2nd edn (Chicago: University of Chicago, 1977), p. 137.

(3) Frank O’Hara, Selected Poems, p.21.

(4) Mark Tursi, ‘Interrogating Culture: Critical Hermeneutics in the Poetry of Frank O’Hara’ http://neiveroja.colostate.ed/ issue4/ohara.htm [accessed 21 December 2010.]

(6) Lytle Shaw, The poetic of Coterie (Iowa: University of Iowa Press, 2006), p.102.

(7) Frank O’Hara, ‘Personism: Manifesto’, p. 274.

(8) Mark Silverberg, The New York School Poets and the New- Avant – Garde( Ottawa: Cape Breton University, 2010), p.1001.

(9) Mark Tursi, ‘Interrogating Culture: Critical Hermeneutics in the Poetry of Frank O’Hara’, in <http://neiveroja.colostate.ed/10 tursi>{ accessed 8 November 2010}.

(10) Tursi, Neiveroja on Line.

(11) Tursi, Neiveroja on Line.

(12) Tursi, Neiveroja on Line.

(14) Geoff Ward, Statutes of Liberty: The New York School of Poets 2nd edn (London: Antony Rowe), p. 59.

(15) William Corbett, ‘Personally: Joe LeSuer’s take on Frank O’Hara’, in book review, phoenix on line. Line<http://www.bostonphoenix.com/boston/arts/books/documents/03000473.htm> [accessed 21 December 2010).

(16) Corbett, book review, phoenix on line.

(17) Allen Ginsberg, qtd in Lytle Shaw, The poetic of Coterie (Iowa: University of Iowa Press, 2006), p.102.

(18) David Kanfmann, ‘ Frank O’ Hara ‘s Timind’ in http://jacketmagazine.com/37/kaufmann-ohara.shtml{ accessed 5 November 2010}.

(19) Victor Shklovsky, qtd in Perloff, Frank O’Hara: Poet Among Painters, p.19.

(20) Tursy, Neiveroja on Line.

(21) Andrew Gibson, ‘Larkin and Ordinaries’ in Critical Essays on Philip Larkin: The poems, ed. by Linda Cookson and Bryan Loughrey (London: Longman), pp. 9- 18. (p.9).

(22) Perloff, Frank O’Hara: Poet Among Painters, p. 30.

(23) : Maurice Merleau –Ponty, The Primacy of Perception, ed.by James M.Edie 2nd edn ( New York: Northwestern press, 1968), p.6.

(25) R.A. York, The poem as utterance (New York: Methuen, 1986), p. 1.

(26) Ian Davidson, ‘Nowhere Else- The Later Poems’ in The Salt Companion To Lee Harward (Cambridge: Salt Publishing 2007), pp. 195-206 (p. 200).

(28) Hazel Smith, ‘ Hyperscapes in Poetry of Frank O’ Hara: Differences/ Homosexuality/ Topography in English illinois <htt://.edu/mapslpoets/m_r/ohara/painter.htm> {accessed 8 December 2010}.

(32) perloff, 33.

العنصر الذي قاد إلى الاستعمار الثقافي الكلي، في حالة تايوو، اكتمل بزواجه من امرأة بيضاء، ألين، لأنها، كما يقول، «الشخص الوحيد في هذا البلد (إنجلترا) الذي يهتم بي. إنها «سونيتتي»، سيدتي الإنجليزية، زوجتي». (لارا، ص 28). وعلى الرغم من أنها تتزوجه بالضد من معارضة عائلتها وأقاربها أن تقترن بـ«واحد من سكان المستعمرات، داكن الوجه»، فإنها كانت تعدُّه «روحًا ضائعة»، تحتاج إلى من ينقذها؛ «لأن أولئك الذين ولدوا في القفر الجنوبي محرومون من الضوء، ولو أن أرواحهم بيضاء» (لارا، ص 8). وهي إشارة واضحة إلى أنها تعدُّه عرقيًّا في منزلة أدنى. وما توحي به المؤلفة هنا، أنه بالرغم من محاولات تايوو الانصهار في المجتمع الإنجليزي، فإنه سيبقى «آخر» حتى لزوجته. والمفارقة، أن تايوو يستعين بمثل شعبي نيجيري لتسويغ انصهاره، أو محالة انصهاره: «عندما تموت جذور شجرة، فإن البذور ستنمو/ أطفالي هم بذوري/ وهذا هو وطني الآن».

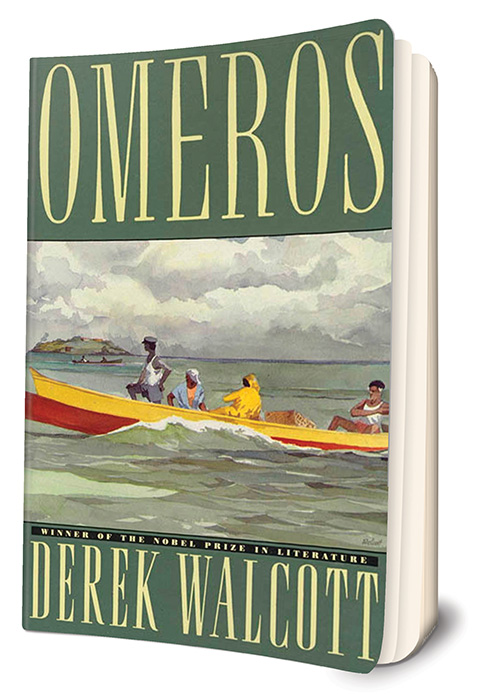

العنصر الذي قاد إلى الاستعمار الثقافي الكلي، في حالة تايوو، اكتمل بزواجه من امرأة بيضاء، ألين، لأنها، كما يقول، «الشخص الوحيد في هذا البلد (إنجلترا) الذي يهتم بي. إنها «سونيتتي»، سيدتي الإنجليزية، زوجتي». (لارا، ص 28). وعلى الرغم من أنها تتزوجه بالضد من معارضة عائلتها وأقاربها أن تقترن بـ«واحد من سكان المستعمرات، داكن الوجه»، فإنها كانت تعدُّه «روحًا ضائعة»، تحتاج إلى من ينقذها؛ «لأن أولئك الذين ولدوا في القفر الجنوبي محرومون من الضوء، ولو أن أرواحهم بيضاء» (لارا، ص 8). وهي إشارة واضحة إلى أنها تعدُّه عرقيًّا في منزلة أدنى. وما توحي به المؤلفة هنا، أنه بالرغم من محاولات تايوو الانصهار في المجتمع الإنجليزي، فإنه سيبقى «آخر» حتى لزوجته. والمفارقة، أن تايوو يستعين بمثل شعبي نيجيري لتسويغ انصهاره، أو محالة انصهاره: «عندما تموت جذور شجرة، فإن البذور ستنمو/ أطفالي هم بذوري/ وهذا هو وطني الآن». في قصائده ومسرحياته، وفي «أوميروس» خاصةً، يتتبع والكوت مصاير هذه الشخصيات في بحث دائم لا ينتهي. ومن هنا يعود دائمًا إلى التاريخ، تاريخ الكاريبي، وتاريخ إفريقيا، ما قبل المرحلة الكولونيالية وما بعدها، ليس فقط على المستوى الرمزي، وإنما على المستوى المادي أيضًا. فهو نفسه كان رَحّالةً كبيرًا في بحثه عن جذوره الأولى في سانت لوسيا نفسها، التي يهجرها لكن سرعان ما يعود إليها، هذه الجزيرة الصغيرة التي صارت مجموعة من كسر، مثل الكاريبي كله، الذي يقول عنه والكوت: إنه لا يملك مركزًا أو محيطًا، بل هو في الحقيقة استيعاب فوضوي لبيئات إفريقية، وأوربية، وأميركية- هندية، وآسيوية أيضًا.

في قصائده ومسرحياته، وفي «أوميروس» خاصةً، يتتبع والكوت مصاير هذه الشخصيات في بحث دائم لا ينتهي. ومن هنا يعود دائمًا إلى التاريخ، تاريخ الكاريبي، وتاريخ إفريقيا، ما قبل المرحلة الكولونيالية وما بعدها، ليس فقط على المستوى الرمزي، وإنما على المستوى المادي أيضًا. فهو نفسه كان رَحّالةً كبيرًا في بحثه عن جذوره الأولى في سانت لوسيا نفسها، التي يهجرها لكن سرعان ما يعود إليها، هذه الجزيرة الصغيرة التي صارت مجموعة من كسر، مثل الكاريبي كله، الذي يقول عنه والكوت: إنه لا يملك مركزًا أو محيطًا، بل هو في الحقيقة استيعاب فوضوي لبيئات إفريقية، وأوربية، وأميركية- هندية، وآسيوية أيضًا.