بواسطة فاطمة واياو - ناقدة مغربية | سبتمبر 1, 2024 | مقالات

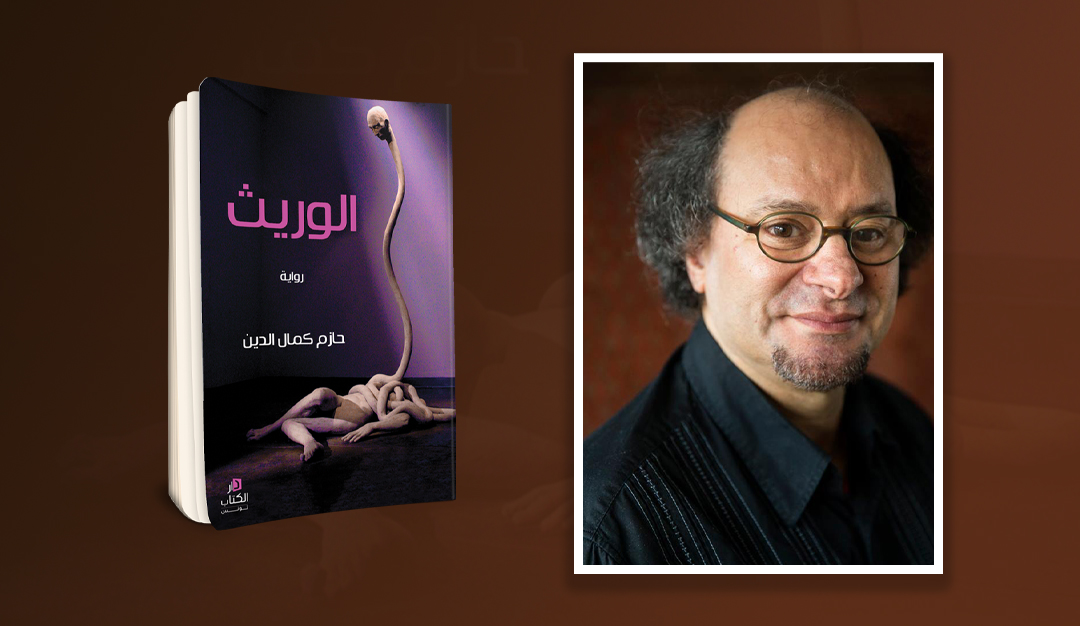

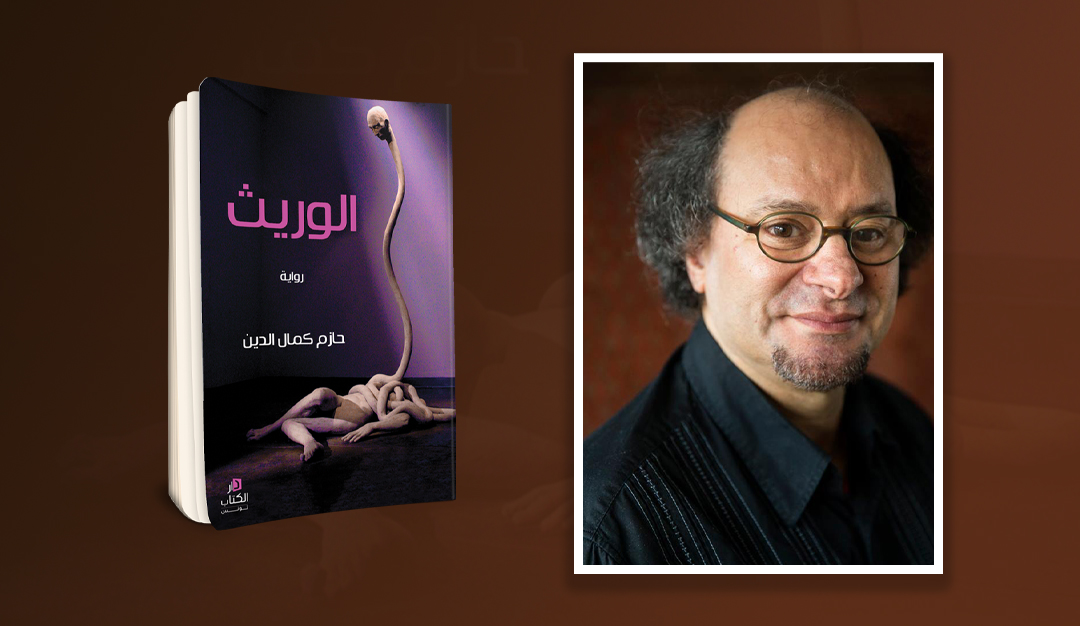

«الوريث» (دار الكتاب، تونس) هو النص الروائي الأخير للكاتب والمسرحي حازم كمال الدين. يختزل الكاتب من خلال العنوان الحالات الثقافية والاعتقادية والتاريخية للأبطال، وأيضًا الأحداث السياسية الكبرى التي مر بها الوريث منذ جنينيته إلى مرحلة شبابه، والتي لم تمنحه نضوجًا بقدر ما هوت به إلى القاع وهو لا يزال على حالته الطفولية.

فما رمزية الرواية في متن المسرحي والروائي العراقي حازم كمال الدين؟ وماذا يمكن أن يورث شخص مولود في جغرافيا معينة راكم الإحباطات والفواجع؟ على امتداد المسافة الفاصلة بين الصفحة الأولى والصفحة 375 تتوالى صور الفواجع والمفاجآت، محاولًا تجسيد سخطه وكفره بما آل إليه وضع الإنسانية والتجارب النضالية كذلك. فإذا كانت الميتا سردية تكفر بكل السرديات الكبرى عبر هدم كل الحقائق المطلقة، فإن الكاتب في «الوريث» اتجه لنقد كل أشكال النضال كافرًا بكل بوادر الأمل في التغيير في واقع بلاد الرافدين. هذا الكفر يمتد إلى واقع المنفي في بلاد الاستقبال أيضًا، حيث تسود مظاهر الانتهازية والغش والكذب والخيانة والعمالة، وقد تصل إلى حد تشويه المناضل. فأي تغيير يمكن أن يأتي من أولئك الذين لم يستطيعوا تغيير واقعهم ورؤاهم في عالم يتغير باستمرار… وأي رسالة تاريخية يقدمها نص «الوريث»، إن لم تكن سوى إيهامنا بأن ما يمكن أن يورث هو مجرد وهم الواقع ووهم التغيير…؟ لن يرث البشر من الوريث سوى أضغاث أحلام وأوهام ستقوده إلى غياهب المنفى وجراحاته، التي لا تقل إيلامًا وعذابًا عما قاساه في رحم اتسع له وهو يزن 900 كلم، بينما ضاقت عليه بلاد كثيرة وقد انكمش إلى حد 2 كيلو ونصف. أليست هذه مفارقة مضحكة محزنة تمامًا كما الشر حيث فيه من الهم ما يضحك؟

الكاتب في نصه هذا يؤمن، كما دأبه، بأنه كلما ازداد التزمت الديني كبرت غابة التمرد، ما دفعه لمعانقة الأفكار اليسارية وهو الذي ترعرع في بيئة دينية محافظة. غير أنه لا ينكر أن الفقه علمه الانتصار للمضطهدين. هذا الانتصار الذي جسده في نصوصه الإبداعية.

فأية رسالة أراد الكاتب حازم كمال الدين أن يرسلها لنا عبر نص «الوريث»، هل هي رسالة إنذار؟ خطاب وعيد؟ أم وصية من خَبر كل الإكراهات والهزائم في طريق المغامرات الطويل وربما غير النهائي؟ أم هي في النهاية تعويذة من ولي صالح اجتاز كل الأساطير، والإخفاقات السياسية، والفكرية، والوجودية؟

تقنيات النص الميتا سردية

الحوار مقلص إلى أبعد حدوده، بل ربما إلى درجة انعدامه في النص وهو ما يوحي بأن الكاتب يؤمن بأن البيئة التي يتحدث عنها، وثقافتها، تحارب الحوار والجدال، بل هي منطقة الأمر والنهي دون مناقشة أو حوار. من هنا سيلحظ القارئ بأن مساحات الحوار قليلة جدًّا وقصيرة اختزلها إلى الحد الأدنى، وفي الآن نفسه تعددت المونولوغات، أي الحوارات الداخلية. الشخصيات تُختزل إلى كائنات تحدث نفسها؛ لأنها لا تستطيع البوح وبالتالي المواجهة. والكاتب يحيل إلى بيئة القمع وثقافة تكميم الأفواه وتعطيل العقول، التي تتصف بها المجتمعات الدكتاتورية سياسيًّا ودينيًّا.

هذه الحوارات الداخلية أو المونولوغات جعلت من نص الوريث نصًّا يمنح الشخصيات مكانة مناسبة تجعل من كل شخصية كيانًا قائمًا بذاته، ولكن دون أن يفقد اتصاله بالآخرين وبواقعه، بل الأهم بذاته، من خلال المونولوغات المكثفة التي تمثل أحد يقينيات ما بعد الحداثة حيث لا حقيقة مطلقة. وحدها النسبية سيدة الموقف في عالم يعج بالمعلومات الافتراضية المتدفقة التي تفتقد للمصداقية، فالعالم في النهاية، شرقه وغربه، ليس سوى أيقونة لمجتمع الصورة الزائفة كما يرى عالم الاجتماع الفرنسي بودريار.

الاسترجاع والاستباق

يتخذ نص الوريث شكل الاسترجاع، من خلال اعتماد فكرة الأحلام؛ إذ يحكي الراوي أحلام الشخصية الرئيسة، غير أن ما يثير الفضول هو اعتماد الكاتب على فكرة استنطاق الجنين في بطن أمه، إنه أيوب الذي لا يشبه باقي الأجنة. فائض الوزن، ولكنه متقد الذاكرة حين يروم استرجاعها، يعود لغابر الزمن ليحكي مآل حضارة وشعب وأفكار قد تكون مرت، ولكنها ما زالت تعود وتتكرر عبر الحِقَب، وكأن الزمن استحال سكونًا في الواقع ولكنه يستمر جريانه في ذاكرة أيوب.

إن تقنية الاسترجاع التي تتخذ من الذاكرة وسيلة سردية تجعل من التجول في الماضي ومن فكرة الزمن أساسًا للسرد والحكي، فلا يمكن أن تقوم هذه التقنية خارج الزمن. فالجنين ينمو ويكبر مستمرًّا في ممارسة الاسترجاع من خلال الزمن الماضي والمستقبل دون أن يبتعد كثيرًا من الحاضر الذي هو نتيجة الزمنين على أية حال. الاسترجاع أيضًا كتقنية يعتمد الاستباق من خلال أحلام أيوب، هذه الأحلام التي هي مثل نبوءة تأتيه جنينًا وتستمر معه بعد الولادة، مستدعيًا هنا تقنية الاستباق كما يعرفها جيرار جينيت: «بأنها حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاحق أو يذكر مقدمًا» (جيرار جينيت عن حميد لحميداني، «بنية النص السردي»، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،1991 ص 65). كما لا يخفى أن مثل هذه التقنيات وغيرها من تقنيات النص الروائي ما بعد الحداثي تدخل ضمن ثورية النص على القوالب الجاهزة ضمن التحولات الكبرى للميتا سردية. وهو أمر يضعنا أمام حقيقة أن ثورة النص ما بعد الحداثي لم تكن مجرد ثورة شكلية بقدر ما هي ثورة موقف ورؤية. كما أن تقنية الانعكاسية الذاتية كإحدى تقنيات رواية ما بعد الحداثية، وظفت في النص على نحو لافت حيث نجد صدى الأحداث السابقة تعود من خلال استعادة تجارب أيوب الذي لا يمكن أن ينفصل عن تجربة الروائي نفسه.

وحازم كمال الدين حينما يطرح أسئلة من قبيل: «هل يجب أن أذوّب كودتي لكي أقترب من كودة الآخر وننسجم؟ ألا مناص إلا من قبول الغرب بوصفه مركز العالم، وما تبقّى، وأنا منه، ليس سوى هامش على مشروع تهجين الغرب؟ هل يتوجّب تكسير رأسي لتكون العقلانية هي الحقيقة المركزية الوحيدة؟ هل لزامٌ عليّ إقرار أنّ البشرية مُؤسسة كما كتب ديكارت «أنا أفكّر إذن أنا موجود»، أو «في البدء كانت الكلمة؟» وهل عليّ الخضوع وترتيب بيت نفسي لإقرار المعلوماتية بوصفها الأسلوب الأمثل للتطور المعرفي وأدثّر «الفعل والتفاعل» وأضعهما في قفّة أدفعها لتخوض أمواج بحر مُتلاطم؟».

بهذه الأسئلة التي طرحها الكاتب بوصفه مسرحيًّا؛ يجعلنا نُقِرّ، من خلال نصوصه الروائية والمسرحية عبر زمنه الإبداعي الممتد إلى أزيد من نصف قرن، أن نص الوريث كان بحق خلاصةً وجوابًا لكل هذه الأسئلة. ففي نصه الروائي هذا تمكن حازم كمال الدين من بلورة تصوراته عن العملية الإبداعية من خلال تقنيات رواية ما بعد الحداثية، وأيضًا تصوراته حول نضاله الفكري والوجودي والأيديولوجي، وذلك من خلال محاكمة مصيره في ارتباط وثيق مع مصير كل مناضلي تلك البقعة (بلاد الرافدين) التي تعيش ولم تبرح جراحاتها منذ أكثر من سبعة قرون، وهي حقبة السبات الطويل والمستمر للإنسان العربي، مع أنه وجب تأكيد أن «الوريث» هو أيضًا نص عابر للأمكنة، وليس فقط الأزمنة، كما جاء في مقدمة الرواية بقلم فتحي بن معمر؛ ذلك أن الحكي انتقل من بلاد الرافدين إلى بلاد الاستقبال (بلجيكا هنا) مرورًا بالأسواق البابلية في بلاد الرافدين وأسواق عكاظ العربية.

الصوت النسائي الطاغي

في عمله هذا أراد الروائي كمال الدين، على ما يبدو وكما هي أغلب أعماله السابقة، وضع الصوت النسائي في مكانة مهمة في نسيج أحداث الرواية. فالعمة البتول، وهي الشخصية النسائية المهمة، لها أدوار رئيسة ومتعددة. فهي، إضافة لكونها عمة البطل أو الشخصية الرئيسة وهو أيوب، تؤدي دورًا ثقافيًّا وسياسيًّا، بل حتى وجوديًّا إن صح التعبير، بل هي كل الأساطير والأفكار المتوارثة التي تتحكم في سكان القلعة الجليلة، وهي أيضًا المتحدثة باسم «الفهود»، هذه الكلمة التي تحيل على ثقافة منطقة وادي الرافدين، وفي الآن نفسه أراد الكاتب أن يمنح اسمًا لكل متحكم في الحياة والسياسة، بل الوجود بشكل دكتاتوري.

الروائي في عمله هذا جعل للأنثى صوتًا على الرغم من أنه ليس مسموعًا دائمًا، بل هي تعبر بالجسد ومعاناته، ما يحيل إلى المعاناة النسائية الأبدية في مجتمعات القمع الأبوي. والروائي في لفتة ذكية جعل من صورة المرأة وفي شخصية العمة البتول (عمرها 750 سنة وهي أيضًا سنوات انحطاط الأمة) رمزًا لأجيال التخلف الفكري الذي تكرسه النساء من خلال التربية القامعة والأبوية المدعمة بسيل من الشعوذة والسحر. ما زال الروائي كمال الدين، كما هو دأبه، يتخذ في نصه شكل عنكبوت متلونة، حيث تتشابك خيوط اللعبة/الرواية، في محاكاة لخيوط الخيبة في الواقع السياسي والثقافي للعالم غربه وشرقه.

تقنيات المسرح على ركح الوريث السردي

لا يمكن أن يتغاضى أي قارئ لرواية «الوريث» عن استدعاء تقنيات المسرح الياباني، وبخاصة مسرح «البوتو» الذي أسسه الفنان الياباني أجي كاتا والذي يعتمد على حركات الجسد، وهو يمثل التعبير العنيف للإنسان في عالم يتسم بصراع الإنسان ضد نفسه وضد الأوضاع السائدة. فاستدعاء البوتو في أعمال حازم كمال الدين ومن بينها روايته الأخيرة «الوريث» يحيل إلى الوضع القاسي الذي آل إليه أيوب الشخصية المحورية للنص، ولكن أيضًا الصدمة التي تلقتها الشعوب العربية بعد «الربيع العربي» تمامًا وفي توازٍ فني جميل صدمة الشعب الياباني بعد الحرب العالمية.

في المحصلة هل يمكن للإنسان العراقي هنا أن يتخذ موقفًا معينًا، ففي زمن يصبح الوطن فريسة لقوى عديدة ومتناقضة يغدو الانحياز إلى أي جهة خيانة للمبادئ، فلا يمكن دائمًا أن نطبق دعوة أنطونيو غرامشي بضرورة الانحياز لموقف معين، فزمان أيوب المرتبط بعراق الزمن المعاصر في «الوريث» ليس كمثل زمان غرامشي في إيطاليا الفاشية. ليظل موقف الحياد والاستسلام، على الرغم مما يحمله من الإحساس بالهزيمة، أشرف موقف في زمن انعدام المواقف. وليعلن الكاتب على لسان أيوب: «نسيت خياراتي ولا خياراتي».

بواسطة فاطمة واياو - ناقدة مغربية | سبتمبر 1, 2023 | مقالات

أستهل مقاربتي هذه عن مشروع الدكتورة سعاد العنزي من حيث ختمت كتابها المتفرد «نساء في غرفة فيرجينيا وولف» (2021م)، الذي أعدُّه مقاربة رائدة في مجال النقد النسوي. تقول في ختام كتابها: «إن الأدب والنقد النسويين لن ينتهيا، ولا أريد لهذه الحكاية أن تنتهي». وأقول: إن مقالتي هذه هي استجابة لمقولتك وعزيمتك، لا يجب أن ننهي القول في النقد النسوي وفي السرد النسوي وفي الكتابة النسوية عمومًا؛ طالما أن رائدات مثل مي زيادة وفيرجينيا وولف، وغيرهن كثيرات، ينتظرن تسليط بعض النور على العتمة التي وضعن فيها عنوة بفعل سيطرة القلم الذكوري، ولكي لا ننسى أنه بفضل عزيمتهن وإصرارهن على إضاءة الشمعة الأولى، استطعنا نحن في القرن الحادي والعشرين أن نتبين عظمة تحديهن للعوائق والأغلال في سبيل تحررنا جميعًا أولًا، ولكن وبالأساس لكي نحافظ على مكتسباتهن والسير قدمًا في تحقيق المزيد من الكرامة والحق في المساهمة الفكرية والنقدية.

هيمنة النقد الأبوي والكتابة الرجالية

لا يمكن لأي باحث أن ينكر أن مجال النقد الثقافي والأدبي على الخصوص يشهد تراجعًا إن لم نقل ركودًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بل إن هناك من يذهب إلى أن النقد أصبح في خبر كان. أما حين نروم مقاربة النقد النسوي على الخصوص فالأمر ربما يبدو طوباويًّا على اعتبار التحامل الكبير الذي يعانيه ليس فقط النقد النسوي بل الكتابة النسوية والنسائية، وذلك بفعل سيطرة الفكر الذكوري الذي يصر على أنه ليس هناك كتابة نسوية أو سرد نسائي أو متن أنثوي، بل إن هناك من يذهب لرفض مثل هذا التصنيف خاصة من قبل بعض الأقلام النسائية وهو أمر قد يبدو غريبًا ولكنه واقع يؤكد مرة أخرى أن الفكر الذكوري والسلطة الأبوية والوصاية على النساء وإبداعهن، قد يأتي من أقلام نسائية أيضًا.

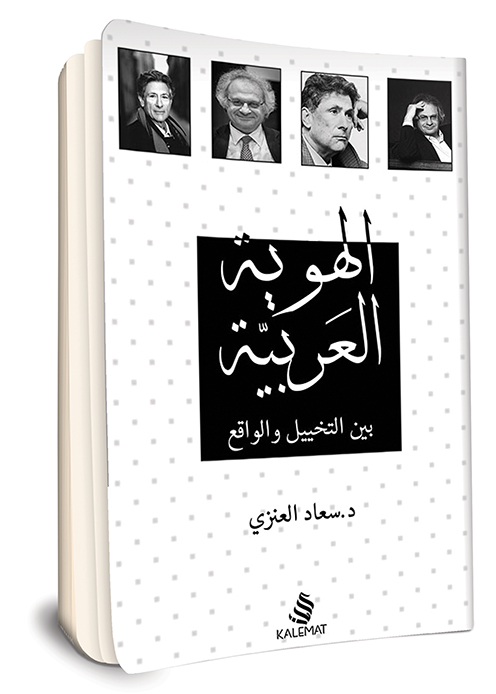

سعاد العنزي

فيمنى العيد وغادة السمان وخالدة سعيد رفضن تصنيف السرد أو الأدب إلى: ذكوري/ نسائي، وعلى الرغم من اختلاف حججهن، فإنهن جميعًا انطلقن من موقف رافض لتصنيف أدب نسائي يقلل من قيمته، وهو بالتالي يعدُّ أدبًا فقط، والحكم عليه لا يمكن أن يكون من باب جنس كاتبه. وفي رأيي أن مثل هذه المواقف أصبحت متجاوزة باعتبار أن النقد النسوي والثقافي منح للكتابة النسائية مكانتها بل جعل الإعلان عن هوية الكتابة النسائية ضرورة ملحّة في اتجاه إنصاف المرأة وتاريخها الإبداعي الذي غيب بفعل هيمنة النقد الذكوري.

هذه المواقف تقودنا إلى التأكيد، وعلى لسان سارة جامبل، أنه: «عندما نذكر كلمة النسوية يعتقد الكثيرون أنهم يدركون تمامًا ما تعنيه الكلمة» (سارة جامبل، «النسوية وما بعد النسوية»، 2002، ص 13). هذا أيضًا ما يحدث مع الكتابة النسوية، فذِكْر كلمة النسوي مقرونة بالسرد يعتقد كثيرون أنهم يدركون تمامًا ما تعنيه كلمة السرد النسوي. لماذا تُرفَض هذه التسمية من قبل بعض الكاتبات مع أنها لا تشكل بأي شكل من الأشكال وصفًا قدحيًّا أو انتقاصًا من الإبداع الذي يصدر عن قلم نسائي، تمامًا مثلما لا يمكن أن يكون القلم الرجالي هو عنوانًا على رقي الإبداع دائمًا. إضافة إلى أن السرد النسائي أو النسوي هو في أمسّ الحاجة للإعلان عن نفسه خاصة بعد كل هذا الزمن الممتد من التهميش والتغاضي من طرف النقد الأبوي والكتابة الرجالية.

الكتابة النسائية والحركة النسوية

المعضلة الكبرى التي لا يمكن إلا أن تحزن كل من بحث في السرد النسوي في المجتمعات الأبوية، هي أن مآل مي زيادة، كما تورد ذلك الكاتبة، كان محزنًا على نحو مخزٍ وصادم؛ فكل ما تبقى من جهودها النقدية والفكرية هو أحاديث عابرة عن العشاق المتربصين بأيقونة النقد النسوي العربي، ومصيرها في العصفورية، إضافة طبعًا لمراسلاتها مع الأديب جبران خليل جبران. «من الممكن القول: إنه مثلما كانت فيرجينيا وولف أول ناقدة أدبية مؤسسة للنقد الأدبي في كتابها «غرفة تخص المرء وحده» كانت مي زيادة أول ناقدة نسوية في الوطن العربي، بالمعنى الحديث للكلمة» (العنزي، ص 171).

وفي مقابل ذلك أُمِيطَ في الغرب، وخصوصًا في بريطانيا وأميركا، اللثامُ عن منجزات فيرجينيا وولف، وبخاصة ابتداء من سبعينيات القرن العشرين، حيث عدت زعيمة الموجة الثانية للحركة النسوية، وأيضًا رائدة تطوير تيار الوعي النسائي في السرد الغربي على غرار الروائي هنري جيمس سنة 1918م. الناقدة سعاد العنزي في هذا الصدد توضح أن «دوروثي ريتشادسون أول من طبق تقنية تيار الوعي، وليس كما يقال، بأنها فيرجينيا وولف، أو جيمس جويس» (العنزي، ص134).

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، من خلال القراءة المتأنية لكتاب «نساء في غرفة فيرجينيا وولف»: هل يمكن الفصل بين الكتابة النسائية والحركة النسوية؟ تصر بعض الكاتبات والناقدات على التأكيد أنهن لا ينخرطن في الحركة النسوية أو النضال النسائي. لِمَ كل هذا الخوف؟ وهل يمكن الفصل بين ما كتبته فيرجينيا وولف ومي زيادة وبين نضالهن على مستوى الحياة؟ ليس فقط من موقعهن الخاص بل من أجل كل النساء المعذبات من ثقل السلطة الأبوية والذكورية. يحضرني هنا مثلًا ما تعلنه مرارًا الناقدة والروائية المغربية زهور كرام من أنها لم تشتغل: «في موضوع خاص بمطلب حقوقي، أو له طابع نضالي، ولم أهتم بالموضوع في إطار حركة نسائية، إنما انخرطت في الكتابة النسائية باعتبارها إشكالية أدبية، تخص المصطلح وليست لها علاقة بالمسألة النسائية»(١). وهو موقف يحترم وله جانب من الصحة والموضوعية العلمية بطبيعة الحال، غير أننا حين نلامس ما جاء في كتاب الدكتورة سعاد العنزي نلحظ أن كلًّا من مي زيادة وفيرجينيا وولف، مع اختلاف سياقات وجودهن، اشتركن في قضية الكتابة من أجل النضال أو ما يمكن تسميته، كما تذهب فيرجينيا وولف، كتابة الوعي أو سرد الوعي.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، من خلال القراءة المتأنية لكتاب «نساء في غرفة فيرجينيا وولف»: هل يمكن الفصل بين الكتابة النسائية والحركة النسوية؟ تصر بعض الكاتبات والناقدات على التأكيد أنهن لا ينخرطن في الحركة النسوية أو النضال النسائي. لِمَ كل هذا الخوف؟ وهل يمكن الفصل بين ما كتبته فيرجينيا وولف ومي زيادة وبين نضالهن على مستوى الحياة؟ ليس فقط من موقعهن الخاص بل من أجل كل النساء المعذبات من ثقل السلطة الأبوية والذكورية. يحضرني هنا مثلًا ما تعلنه مرارًا الناقدة والروائية المغربية زهور كرام من أنها لم تشتغل: «في موضوع خاص بمطلب حقوقي، أو له طابع نضالي، ولم أهتم بالموضوع في إطار حركة نسائية، إنما انخرطت في الكتابة النسائية باعتبارها إشكالية أدبية، تخص المصطلح وليست لها علاقة بالمسألة النسائية»(١). وهو موقف يحترم وله جانب من الصحة والموضوعية العلمية بطبيعة الحال، غير أننا حين نلامس ما جاء في كتاب الدكتورة سعاد العنزي نلحظ أن كلًّا من مي زيادة وفيرجينيا وولف، مع اختلاف سياقات وجودهن، اشتركن في قضية الكتابة من أجل النضال أو ما يمكن تسميته، كما تذهب فيرجينيا وولف، كتابة الوعي أو سرد الوعي.

فصاحبة كتاب «نساء في غرفة فيرجينيا وولف» تذهب إلى أن كلًّا من مي وفيرجينيا مارستا الكتابة النسوية النضالية في سردياتهما كرد فعل على واقعهما المتسم؛ أولًا: بتهميش المرأة، خاصة في مجال التعلم والتفكير والإبداع، وثانيًا: مساهمة منهما في الوعي من أجل مجتمع عادل يقوم على المساواة. لقد تجلت مواقفهما في تنظيم كل منهما لصالون أدبي كل ثلاثاء (مي زيادة) ولجماعة بلومزبري (فيرجينيا وولف).

مثقفات عضويات

هل يمكن أن ننكر أن من أرخوا للفكر النهضوي مثلًا ورواده تغافلوا أو تغاضوا عن ذكر أسماء نسائية ساهمت في النهضة الفكرية ودعت للنهوض بأوضاع الشعوب العربية نساء ورجالًا في عصر النهضة؟ ألا يفرض مثل هذا التغافل أن تتجند الأقلام النسائية لرد الاعتبار للنساء اللواتي كن رائدات في المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية للمرأة، وزاحمن الرجال من أجل قلم نسائي يعترف به في السرد والنقد ودروب التعبير الإنسانية كافة، في واقع أقل ما يمكن أن يقال عنه: إنه كان واقعًا قمعيًّا متسلطًا عمل على تكميم أصوات النساء والحجر عليهن؟

ربما يكون النقد الأدبي أبرز النوافذ التي أطلّ منها العديدُ من الكاتبات، وأقلهن الناقدات. فنجد مثلًا أن النقد النسوي العربي، على الرغم من أنه ما زال غريبًا، فإن على عكس ما وصل إليه النقد النسوي الغربي.

من بين القضايا المهمة التي تناولتها الناقدة في مقاربتها لسرديات كل من مي زيادة وفيرجينيا وولف «نظرية الصدمة». وهي نظرية مستمدة من قاموس الطب النفسي، ويمكن أن نقارب بها السرد النسائي من وجهة نظر النقد النسوي، وبخاصة أن الموضوع يتعلق بكل من مي زيادة وفيرجينيا وولف. فمعلوم أن مقاربة ومقارنة الدكتورة سعاد العنزي للكاتبتين النسويتين، تنطلق أساسًا مما يمكن تسميته بالمعاناة النفسية لكلتيهما. فعلى الرغم من اختلاف الجغرافيا، فإن الهم الفكري النسوي والسرد الحداثي والزمن المشترك بينهما يثير الدهشة والإعجاب في الآن نفسه. فقد تركز اشتغالهما على الحيف والتهميش الذي عانتهما المبدعة في الوطن العربي وفي بريطانيا على اختلاف بيئاتهما؛ «فيرجينيا وولف كتبت عن أخت وليم شكسبير المتخيلة، وفي المقابل كتبت مي زيادة عن فيلسوفة في القرن الرابع الميلادي قامت بدور مشابه وقوبلت بالجحود والنكران..» (العنزي ص 15).

يحفل الكتاب بالعديد من الآراء النقدية المهمة، لا يسع المجال للوقوف عندها جميعًا. فقط أشير إلى التحليل المهم الذي رصدته العنزي لرأي نقدي حول موقف كانط من المرأة، وشهرزاد الشرق لفاطمة المرنيسي ما يدل على البحث الموسع للناقدة ولذكائها، حيث تلتقط المواقف الإيجابية والسلبية باحترافية عالية مع عدم إغفالها الربط بين النقد الأدبي النسوي والمواقف النسوية(٢).

إن كتاب: «في غرفة فيرجينيا وولف» ليس كتابًا في الحركة النسوية بل هو مقاربة للأسس النقدية والثقافية النسوية لهذه الحركة، وهو ما يعني أن الناقدة تربط بين السرد النسائي أو الكتابة النسوية والحركة النسوية بشكل ذكي وعميق. تورد العنزي في عنوان الفصل الأول من الباب الثاني، تعريفًا للمثقف العضوي عند أنطونيو غرامشي: «المثقف الذي لا يتحسس آلام شعبه، لا يستحق لقب مثقف» (العنزي، ص 93). وبالتالي ألا تستحق رائدات النهضة النسائية والتحرر النسائي في زمنهن الصعب شرقًا وغربًا أن يتصفن بالمثقفات العضويات؟

النقد الثقافي في متن سعاد العنزي

تقول سعاد العنزي حول الكتابة الفكرية والنقدية: «الإبداع عملية حرة بإمكان البعض الاستسهال معها وإصدار المزيد من الأعمال، بينما العملية النقدية هي إبداع على إبداع، قراءة نصوص ووضع حكم نقدي عليها، مما يعني أنها تتطلب تمكنًا ووقتًا وجهدًا مضاعفًا»(٣). بالإضافة إلى العديد من الدراسات والمقالات، نشرت الناقدة كتابين مهمين: الأول، «صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة: دراسة نقدية»، صدر سنة 2010م عن دار الفراشة، ويُعد دراسة قيمة من ناقدة خليجية، وبخاصة حينما نفكر في أن القطيعة الإبستيمولوجية، كما كان يراها المفكر المغربي محمد عابد الجابري بين الشرق والمغرب العربي، تستدعي دراسات مثل هذه.

حققت الباحثة والناقدة سعاد العنزي هدف الدراسة وهو وصل ما انقطع بين المغرب والمشرق، وبخاصة منطقة الخليج: «تهدف هذه الدراسة إلى التواصل الأدبي بين المشرق والمغرب العربي، عن طريق سد ثغرة في المكتبة المشرقية التي تعاني افتقارًا شديدًا إلى الدراسات النقدية عن الرواية المغاربية»(٤). وهذه الدراسة تعد حقًّا استهلالًا موفقًا للدراسات النقدية للدكتورة سعاد العنزي وبخاصة أنها تتناول بالتحليل والنقد موضوعًا مهمًّا في الرواية الجزائرية الذي طبع مدة مظلمة من تاريخ الجزائر المعاصر، وكيف عالج السرد الجزائري موضوع التطرف والعنف السياسي الذي شهدته البلاد في المدة بين عامي: 1991 و1995م.

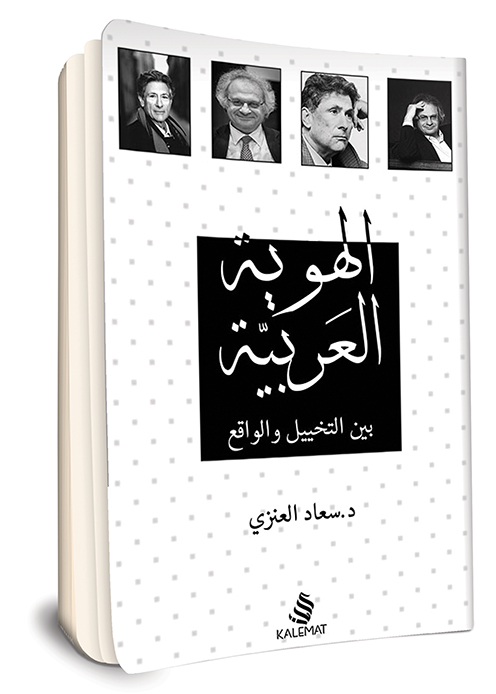

والكتاب الثاني بعنوان: «الهوية العربية بين التخييل والواقع»(٥)، وهو عبارة عن رسالة لنيل درجة الماجستر تقدمت بها الكاتبة لجامعة برايتون في المملكة المتحدة. وهذه الدراسة مهمة جدًّا؛ لغوصها عميقًا في دراسة الهوية، وبخاصة ما تعلق منها بالهوية النسائية وعلاقتها بالسرد. وقد أشارت الناقدة في بحثها هذا إلى نقطة محورية تتعلق بالتناقض الصارخ الذي لمسته بين معالجة إدوارد سعيد لمسألة الهوية من خلال كتاب «الاستشراق» والمعالجة التي تضمنها كتاب أمين معلوف: «الهويات القاتلة».

والكتاب الثاني بعنوان: «الهوية العربية بين التخييل والواقع»(٥)، وهو عبارة عن رسالة لنيل درجة الماجستر تقدمت بها الكاتبة لجامعة برايتون في المملكة المتحدة. وهذه الدراسة مهمة جدًّا؛ لغوصها عميقًا في دراسة الهوية، وبخاصة ما تعلق منها بالهوية النسائية وعلاقتها بالسرد. وقد أشارت الناقدة في بحثها هذا إلى نقطة محورية تتعلق بالتناقض الصارخ الذي لمسته بين معالجة إدوارد سعيد لمسألة الهوية من خلال كتاب «الاستشراق» والمعالجة التي تضمنها كتاب أمين معلوف: «الهويات القاتلة».

تذهب الكاتبة إلى أن ما يميز مقاربة معلوف هي أنها استطاعت أن تحلل قضية الهوية من الداخل، أي من الإسقاطات التي يمارسها الإنسان العربي على هوياته المتعددة. وهو ما يعني أن (معلوف)، من خلال هوياته القاتلة المتعددة، يصل إلى استلهام هوية متكاملة متناغمة، في حين يرى إدوارد سعيد أن الاستشراق في عمومه أو جُلّه خدم الاستعمار. وتذكر الكاتبة بعض الانتقادات التي وُجّهَت لإدوارد سعيد والمتعلقة بإغفاله ذكر الاستشراق الألماني والروسي مثلًا اللذين يمثلان الجانب المشرق والمنصف.

ولعل العنوانين الأخيرين: «الهوية العربية بين التخييل والواقع»، و«صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة»، يدلان بشكل عميق على أن الدكتورة سعاد العنزي شقت بخطوات ثابتة المجال النقدي النسوي والثقافي أيضًا بل قاربت تخومًا كانت حكرًا على النقد الرجالي، إن صح التعبير. فآراء إدوارد سعيد مثلًا حول نظرية ما بعد الاستعمارية، قلت مقاربتها في النقد النسوي العربي، وبخاصة الجانب المتعلق بالهوية والنسوية كذلك. ذلك أن الناقدة حللت الهوية العربية بين التخييل والواقع من خلال كاتبين ومفكرين اثنين عاشا المنفى، وحاورا الآخر من خلال لغته الأم. أشير هنا أيضًا إلى أن الناقدة سعاد العنزي أصدرت كتابًا عن الرواية النسائية الكويتية تحت عنوان: «رواية المرأة الكويتية في الألفية الثالثة» وذلك سنة 2012م.

ختامًا، يمكن القول: إن الناقدة سعاد العنزي تقتفي آثار الانحدار المدوي للنهضة الفكرية النسوية في جانبها العربي خاصة، من خلال مصير مي زيادة في العصفورية وإسدال الستار على أشهر صالون أدبي وثقافي عرفته الثقافة النسوية العربية إن جاز التعبير. وفي المقابل استمرت انجازات جماعة «بلومزبري»، التي أسستها فيرجينيا وولف مع رفاقها، في الاستفادة من أفكار وولف النقدية وأيضًا إرهاصاتها حول النسوية. يدفعني هذا المعطى للقول: إن إسدال الستار على صالون مي زيادة، ربما كان إنذارًا مبكرًا وإيذانًا بالعديد من التراجعات وانحدار وضعية المرأة العربية فيما تلا من سنوات القمع والحجر على النساء باسم الدين مرة، أو بسبب القمع والاعتقال مثلما حدث في المغرب، خلال سنوات الرصاص أو الجمر، حيث تصف زكية داوود هذه المرحلة بالشتاء الطويل في كتابها «النسوية والسياسة بالمغرب العربي»(٦)، (زكية داوود، 1993م).

بقي أن نشير في الأخير أن كتاب: «لست هناك ولست هنا: تشكيلات هوية ما بعد الحداثة في أعمال إدوارد سعيد ومحمود درويش»، وهو أطروحة دكتوراة باللغة الإنجليزية، للناقدة، سينشر قريبًا مترجمًا بقلم عهد صبيحة، عن دار نينوى. وهو يبحث في قضية الهوية وما بعد الاستعمارية التي استهلته سعاد العنزي في كتابها السالف الذكر، «الهوية العربية بين التخييل والواقع». ولنا عودة لمشروع الناقدة المتميزة الدكتورة سعاد العنزي في القادم من حفرياتها في النقد الثقافي والنقد النسوي العربيين.

هوامش:

(١) حوار مع الروائية والناقدة الدكتورة زهور كرام على موقع الجسرة.

(٢) للمزيد من التوسع، انظر: نساء في غرفة فيرجينيا وولف ص: 242-243.

(٣) سعاد العنزي، لا مفكرات عربيات، موقع مجلة الجديد.

(٤) سعاد العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، دراسة نقدية، دار الفراشة للطباعة والنشر، ط1 2010م، ص 13.

(٥) سعاد العنزي، الهوية العربية بين التخييل والواقع، دار كلمات للنشر والتوزيع/ الكويت، ط1 2017م.

(٦) Zakya Daoud, Féminisme et politique au Maghreb (1930-1992) (Paris: Maisonneuve et Larose, 1993).

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، من خلال القراءة المتأنية لكتاب «نساء في غرفة فيرجينيا وولف»: هل يمكن الفصل بين الكتابة النسائية والحركة النسوية؟ تصر بعض الكاتبات والناقدات على التأكيد أنهن لا ينخرطن في الحركة النسوية أو النضال النسائي. لِمَ كل هذا الخوف؟ وهل يمكن الفصل بين ما كتبته فيرجينيا وولف ومي زيادة وبين نضالهن على مستوى الحياة؟ ليس فقط من موقعهن الخاص بل من أجل كل النساء المعذبات من ثقل السلطة الأبوية والذكورية. يحضرني هنا مثلًا ما تعلنه مرارًا الناقدة والروائية المغربية زهور كرام من أنها لم تشتغل: «في موضوع خاص بمطلب حقوقي، أو له طابع نضالي، ولم أهتم بالموضوع في إطار حركة نسائية، إنما انخرطت في الكتابة النسائية باعتبارها إشكالية أدبية، تخص المصطلح وليست لها علاقة بالمسألة النسائية»

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا، من خلال القراءة المتأنية لكتاب «نساء في غرفة فيرجينيا وولف»: هل يمكن الفصل بين الكتابة النسائية والحركة النسوية؟ تصر بعض الكاتبات والناقدات على التأكيد أنهن لا ينخرطن في الحركة النسوية أو النضال النسائي. لِمَ كل هذا الخوف؟ وهل يمكن الفصل بين ما كتبته فيرجينيا وولف ومي زيادة وبين نضالهن على مستوى الحياة؟ ليس فقط من موقعهن الخاص بل من أجل كل النساء المعذبات من ثقل السلطة الأبوية والذكورية. يحضرني هنا مثلًا ما تعلنه مرارًا الناقدة والروائية المغربية زهور كرام من أنها لم تشتغل: «في موضوع خاص بمطلب حقوقي، أو له طابع نضالي، ولم أهتم بالموضوع في إطار حركة نسائية، إنما انخرطت في الكتابة النسائية باعتبارها إشكالية أدبية، تخص المصطلح وليست لها علاقة بالمسألة النسائية» والكتاب الثاني بعنوان: «الهوية العربية بين التخييل والواقع»

والكتاب الثاني بعنوان: «الهوية العربية بين التخييل والواقع»