أحد أهم كُتّاب أميركا اللاتينية في القرن العشرين: خوان إمار.. الأرستقراطي التشيلي الذي هاجم النقاد ورفض الواقعية

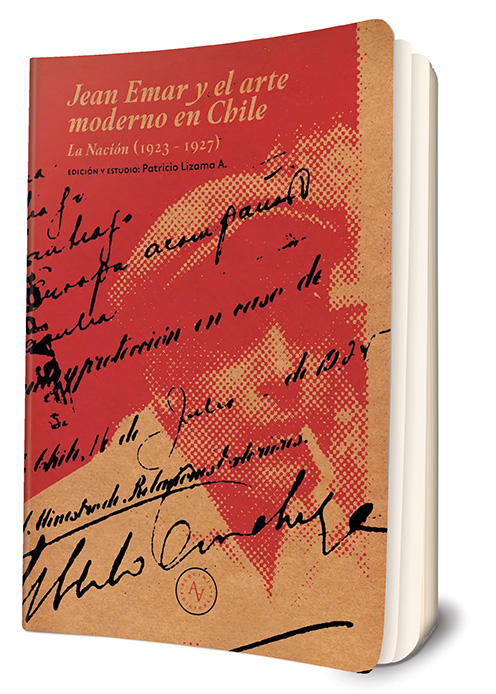

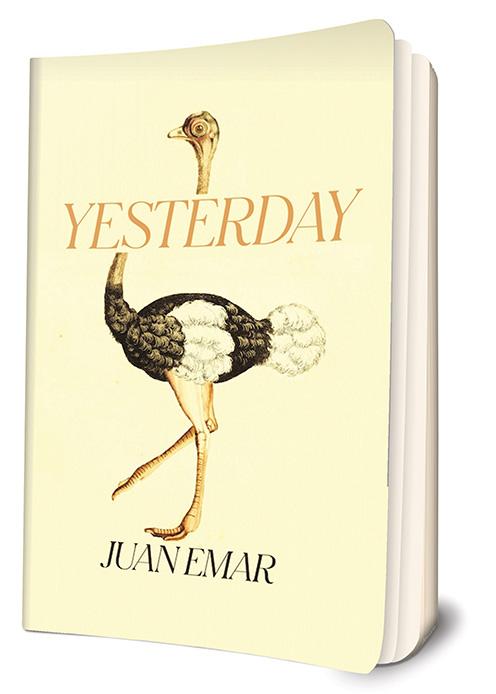

خوان إمار هو الاسم المستعار للكاتب والرسام والناقد الفني ألفارو يانيز بيانكي. وُلِد في تشيلي عام 1893م، وتحمّس للاتجاهات الطليعية في الفن إبّان عشرينيات وثلاثينيات القرن المنصرم، وساعدت كتاباته النقدية في تثوير المشهد الفني في بلاده، وعلى الرغم من أنه لم يلقَ التقدير الكافي في أثناء حياته، فإنه يُعدّ الآن أحد أهم كتاب أميركا اللاتينية في القرن العشرين. والنصّ الآتي من المُقدمة التي كتبها أليخاندرو زامبرا للترجمة الإنجليزية لرواية إمار «أمس» التي صدرت في إبريل 2022م عن دار New Directions (اتجاهات جديدة). وأليخاندرو زامبرا روائي وكاتب قِصة تشيلي تُرجمت أعماله إلى أكثر من عشر لغات وحاز جوائز دولية عدةً، ويُدرِّس الأدب بجامعة دييغو بورتاليس في تشيلي.

في يومياته التي دوّنها في صباه، تمنّى «خوان إمار» Juan Emar لو وُلِد في اليونان القديمة كي يكرّس حياته بأكملها للفن في خلوة ذكية وسرمدية لا تقطعها سوى: «الألعاب الأوليمبية الممقوتة». وهكذا يتبدّى أن إمار تخيل منذ نعومة أظفاره حياة مُكرّسة للإبداع، على أنه لم يرغب في أن يُصبح «كاتبًا» ناهيك عن التصرف مثلما يتصرف الكُتّاب. بل أراد أن يكتب وأن يهب نفسه للتفرغ الخالص والبحث، وأن يتآلف من دون خوف مع طقوس المهنة وغياب اليقين.

وهذه الحياة المنذورة للفن والاستبطان هي التي نستطيع حدسها لراوي «أمس» الذي يهيم في مدينة «سان أوجستين ديتانجو» المُتخيّلة (نُسخة إمار من ماكوندو [مدينة ماركيز المُتخيّلة] أو يوكناتوفا [التي ابتكرها فوكنر]، التي تتبدّى مألوفة على أي حال للأذن التشيليّة: سان أوجستين ديتانجو) طلبًا لـ«خلاصة» ما أو استنارة تظلان دومًا بعيدتي المنال. على أنه لا يهيم وحده، بل برفقة زوجته وطاقم متعاقب من الشخصيات يضم رسّامًا يُضاهي عشقه المتجذِّر للون الأخضر مقته للطبقة البرجوازية، ورجلًا أكرش يلعب دور الرديف في سائر القصص المُحتملة، وذو روح مسكينة يُقتل بسبب نخوته، إضافة لأسرة الرّاوي وقنصل أوروجواي.

ألعاب إمار الأوليمبية

وُلِد خوان إمار (1893- 1964م) باسم ألفارو يانيز بيانكي، لكنه اشتهر بين أصدقائه باسم «بيلو»، قبل أن يتّخذ لاحقًا، إبّان عمله ناقدًا فنيًّا، اسم خوان إمار الذي يعني بالفرنسية «ضقت ذرعًا». والواقع أنّه لم يُعاصر بنداروس بل أندريه بريتون، ولم يُولد في بلد هوميروس بل في بلاد بيثنتي ويدوبرو وبابلو نيرودا؛ وهما الشاعران اللذان اشتركا في صداقتهما لإمار رغم ما بينهما من خصومة، ولا سيما ويدوبرو الذي تُنسب له العبارة الآتية التي تتبدى حميمة ومثل طعنة غادرة في آن: «بيلو يكتب بقدميه»، في حين كتب نيرودا توطئة سخية في عام 1971م عقب وفاة إمار بسنوات استهلها هكذا: «جمعتني بخوان إمار صداقة حميمة من دون أن أعرفه حتى؛ فلكم تمتّع بأصدقاء رائعين ما كانوا أصدقاءه قطّ».

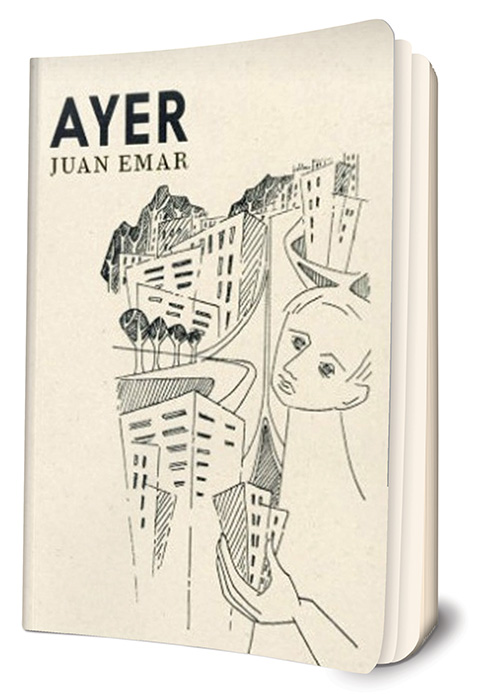

نشر إمار كُتبًا قليلة وفي وقتٍ مُتأخِّر وعلى نحو غريب؛ إذْ أصدر في عُمر ناهز الحادي والأربعين، في يونيو 1935م، ثلاث روايات بارعة من نفقته الخاصّة وهي «ميلتين 1934م» و«عام واحد» و«أمس»؛ التي ربّما تكون الأفضل. ثم نشرت دار النشر الجامعية في تشيلي، في عام 1937م، كتابه «عَشرة»، الذي عدّه أفضل مجموعة قصصية في الأدب الإسباني، رغم أنّي أقول ذلك من موقعي في المستقبل بالطبع؛ ذلك أن الكتاب لم يحظ إلا بالقليل من القراء في زمن إمار، وأخفق مثلما أخفقت رواياته التي عانت فشلًا مطبقًا على المستويين النقدي وجماهير القراء.

نشر إمار كُتبًا قليلة وفي وقتٍ مُتأخِّر وعلى نحو غريب؛ إذْ أصدر في عُمر ناهز الحادي والأربعين، في يونيو 1935م، ثلاث روايات بارعة من نفقته الخاصّة وهي «ميلتين 1934م» و«عام واحد» و«أمس»؛ التي ربّما تكون الأفضل. ثم نشرت دار النشر الجامعية في تشيلي، في عام 1937م، كتابه «عَشرة»، الذي عدّه أفضل مجموعة قصصية في الأدب الإسباني، رغم أنّي أقول ذلك من موقعي في المستقبل بالطبع؛ ذلك أن الكتاب لم يحظ إلا بالقليل من القراء في زمن إمار، وأخفق مثلما أخفقت رواياته التي عانت فشلًا مطبقًا على المستويين النقدي وجماهير القراء.

ولشدّ ما يتبدّى اليوم لغزًا أن يُمنى مليونير أرستقراطي- أسس والده صحيفة وَرَأَسَ مجلس الشيوخ في تشيلي- بهذا الفشل الذريع. ثمّة تفسير ماثل للعيان لكنه غير كافٍ، وهو نزوعه القوي والعنيد للتجريب والمذهب الطليعي، علاوة على نفوره وإعراضه عن نُقّاد الأدب الذي أدّى به إلى تضمين روايته «ميلتين 1934م» هجومًا مُباشرًا على الناقد الوحيد الذي كان يستطيع مُساعدته في تحسين منزلته بين القُرّاء؛ «ألون» (هكذا كان الاسم العبثي المُستعار الذي استعمله «هيرنان دياز أريتا»؛ صانع الذائقة الأدبية الأهم في الأدب التشيلي الذي حوّله لاحقًا روبرتو بولانيو إلى شخصية روائية هزلية حملت اسم «فارويل»).

كان احتقاره للنقاد أسطوريًّا «أرفض سماع تعليقات النقّاد، وأرفض معرفة آراء مخلوقات تحوِّل ما تقرؤه إلى حِرفة تتكسّب منها»، وامتدّ هذا الاحتقار إلى عالم الفن. والحقيقة أنّه كثيرًا ما وجّه انتقادات لاذعة للنقّاد الآخرين في مُراجعاته الفنية. أذكر أنه في أحد مقالاته المُدهشة ضرب مثلًا بناقد أصابه القنوط لأنه أخفق في تبيّن ما إذا كانت الفاكهة التي أبصرها في لوحة طبيعة صامتة تفّاحًا أم خوخًا.

ربما تكون الكُتب التي نشرها في حياته هي ألعاب إمار الأوليمبية؛ إذْ أقسم بعدها ألا يتبارى مرة أخرى أبدًا، وألا ينشر شيئًا على الإطلاق، والواقع أنه حوّل مسألة عدم النشر إلى ما يُشبه المهمة أو الرسالة الشخصية «كان ملاذي يتمثّل في ألا أنشر؛ ألا أنشر شيئًا مطلقًا مرة أخرى، إلى أن يُردد آخرون لا أعرفهم كلماتي أثناء جلوسهم فوق درجات مقبرتي». فكما أسلفت، لم يكن إمار يرغب في أن يُصبح كاتبًا؛ بل أن يكتب، وهذا ما فعله تحديدًا إبّان السنوات العشرين الأخيرة من حياته، التي كرسها بالكامل لروايته الضخمة «عتبة».

يكتب إمار في رسالة، في عام 1959م: «لا أزال أكتب يوميًّا. أنا في الصفحة 3332، وعندما يُنشر ما أكتبه سيصدر في عدد هائل من المُجلدات. متى؟ بعدما أموت!» وفعلًا تجاوز عدد صفحات المخطوطة خمسة آلاف صفحة، وأصدر «كارلوس لوهلي» أول مُجلّد منها في الأرجنتين، في عام 1971م، ثم في عام 1996م؛ بعد اثنين وثلاثين عامًا من وفاة إمار، صدرت رواية إمار الضخمة كاملة ضمن خمسة مجلّدات بلغ مجموع صفحاتها (4135) صفحة بحجم خط صغير. وكان من الممكن أن يبلغ عدد الصفحات ستة أو سبعة آلاف صفحة بحجم الخط العادي.

الكاتب المنسي

حتى اليوم، يكاد يكون من العبث تقديم إمار بوصفه كاتبًا منسيًّا؛ ذلك أنه لم يعلق في الذاكرة بصورة كافية قطّ إذا جاز التعبير. وعلى الرغم من وجود أطنان من أطروحات الدكتوراه وإتاحة الوصول إلى نُسخ مُرقمنة من كُتبه، حيثُ رفعت المكتبة الوطنية التشيلية سائر كُتبه تقريبًا عبر نُسخ Pdf مجانية، فإن إمار لا يزال بعيدًا من شغل المكانة التي يستحقها في الأدب التشيلي، وتُصبح المسألة أشدّ إشكالية إذا وسّعنا نطاق رؤيتنا إلى ما وراء الحدود الوطنية؛ إذْ إنه على الرغم من وجود بعض كُتبه المنشورة في الأرجنتين وإسبانيا، فلا تزال أعماله محض ظاهرة أو ظاهرة عرضية تشيلية بالأساس.

أما اللغات الأخرى، فقد تُرجمت كُتبه إلى اللغتين الفرنسية والبرتغالية، حتى الآن، وهذا هو كتابه الأول باللغة الإنجليزية. غم تكريس دورية Review of Contemporary Fiction «مجلة الأدب المعاصر» إصدارًا خاصًّا له في عام 2007م ضمّ ترجمات لبعض كتابته أنجزها «دانييل بورزوتزكي»، ما ينطوي على مُفارقة أخرى؛ ذلك أن عددًا ضئيلًا من الكُتّاب في تشيلي هم من تمتّعوا بمثل هذه الخلفية العالمية مثل إمار الذي كان على دراية تامة؛ مثلًا، بالاتجاه الطليعي الفرنسي في القرن العشرين. وربما كانت نُدرة ترجمة إمار إلى اللغة الإنجليزية نابعة من حقيقة اختلافه عن الفكرة الأنغلوفونية حول كُتّاب أميركا اللاتينية، واشتراكه في كثير من السمات مع الكتّاب السرياليين الأوربيين، أو الفنّانين الحوشيين أو الدادائيين.

أما اللغات الأخرى، فقد تُرجمت كُتبه إلى اللغتين الفرنسية والبرتغالية، حتى الآن، وهذا هو كتابه الأول باللغة الإنجليزية. غم تكريس دورية Review of Contemporary Fiction «مجلة الأدب المعاصر» إصدارًا خاصًّا له في عام 2007م ضمّ ترجمات لبعض كتابته أنجزها «دانييل بورزوتزكي»، ما ينطوي على مُفارقة أخرى؛ ذلك أن عددًا ضئيلًا من الكُتّاب في تشيلي هم من تمتّعوا بمثل هذه الخلفية العالمية مثل إمار الذي كان على دراية تامة؛ مثلًا، بالاتجاه الطليعي الفرنسي في القرن العشرين. وربما كانت نُدرة ترجمة إمار إلى اللغة الإنجليزية نابعة من حقيقة اختلافه عن الفكرة الأنغلوفونية حول كُتّاب أميركا اللاتينية، واشتراكه في كثير من السمات مع الكتّاب السرياليين الأوربيين، أو الفنّانين الحوشيين أو الدادائيين.

كانت طليعيّة إمار عتيقة الطراز وتقليديّة بالطبع، وقد قرأناه على هذا النحو جزئيًّا لحدٍّ ما رغم أن إخلاصه للنهج الطليعي وحيله وشعاراته، لا عَلَّل عشقنا لكتاباته وقتئذ ولا هو يُعلله الآن؛ فما يكتبه لا يتبدّى قديمًا لنا، بل حانقًا وسابقًا لعصره مثلما تطلّع إمار نفسه أو افترض، إذا ما كان المرء يستطيع الحكم من خلال أفكاره المطردة والمريرة عن الأجيال القادمة والشهرة الأدبية اللذين كانا حاضرين؛ على سبيل المثال، في روايته «ميلتين 1934م»، «لِم نولي مثل هذه الأهمية لسادة أماجد من عام 2000م وما بعده؟ وماذا لو تبيّن أنهم ليسوا سوى ثلّة من المشوهين؟» وأتصوّر أنّنا أصبحنا أزيد تآلفًا تلك الأيام مع توغّل اللاواقعيّة في الفن، وأن- وسأستعير وصف «لوتريامون» الممتع للجمال الذي يستشهد به السرياليون في أغلب الأحيان: «اللقاء الطارئ فوق طاولة تشريح بين ماكينة حياكة ومظلّة» لم يعد يدهشنا كالسابق. كان من الممكن أن يُثير تجريب إمار في الشكل دهشة أكبر في أيامه، وهو تفنيد مُباشر للواقعية الرصينة والمضجرة في الغالب التي كانت تشكِّل الأساس الأرسخ لكتّاب النثر المُعاصرين.

على أنّنا نركِّز اليوم على أمور أخرى؛ إذْ تتبدّى الصفحات الأولى من هذه الرواية- مثلًا- للقارئ التشيلي باعتبارها اتّهامًا مُباشرًا لرجعية بلادنا وتحجّرها، اللذين لا نزال نُعاني منهما كثيرًا لسوء الحظّ. لكن ربّما يكون حسّ الدُّعابة الذي يفوق الوصف هو ما يشدّنا إلى إمار، خِفّة ظلّ سهلة التمييز، رغم أننا نجهل في أغلب الأحيان -كحالنا مع كل سائر الظرفاء المُجيدين- ما إذا كان رواة قصصه يتكلمون بجديّة أم يمزحون. وبهذا المعنى يمثِّل إمار للنثر ما يُمثّله «نيكانور بارا» للشعر التشيلي، وربما يُفسِّر امتزاج تأثيرهما عديد من خصوصيات أدبنا التشيلي المُضاد للأدب.

كاتب لقراء المستقبل

في التوطئة التي كتبها للمجموعة القصصية «عشرة» في عام 1971م، يُقارن نيرودا، حيثما اُتّفق، إمار بكافكا، ومن ثمّ يُنتج دعاية فوريّة فظّة غير مُنصفة بعض الشيء؛ ذلك أن إمار لم يكن كافكا التشيلي، كما لم يكن نيرودا نفسه وايتمان التشيلي. ولشدّ ما كان التشيليون مِمن هم في مثل عُمري محظوظين بقراءة إمار من دون حاجة إلى إجراء ذلك النوع من المُقارنات، رغم فهمي للدافع. وأذكر أنّنا أمضينا فصلًا دراسيًّا كاملًا نتحاجّ حول ما إذا كان إمار أنبغ من كورتاثر، الذي كان يُنظر إليه بالإجماع آنذاك في منتصف التسعينيات على أنه مِثال الكاتب الخارق، ويحظى بتقدير مُحبّي الجمال والماهويين وأتباع المذهب الحيوي والمُضاربين.

ولم نصل إلى نتيجة قطّ، على أني أتذكّر أن شخصًا -لم يكن الأستاذ الذي كان مُتحفّظًا على غير العادة ذلك اليوم، واكتفى بالتلذذ شبه الصامت بانتصاره لأنه حوّلنا في غضون أسابيع إلى مُتعصبين غُلاة لخوان إمار- أعلن أنه لا أحد سيقرأ كورتاثر في المستقبل، وأن كتابات إمار ستغدو في قلب القاعدة الأدبية في ذلك المستقبل، وكُنّا جميعًا نوافقه الرأي بدرجة أو بأخرى. ولشدّ ما كانت فكرة طائشة وقومية، بل حمقاء؛ إذْ ما الداعي إلى فرض تنافس بين كاتبين اثنين شغفنا بهما؟ على أنها كانت التسعينيات، وهي مرحلة مروعة كُنّا نستطيع خلالها الاستمتاع برفاهية ادّعاء أن كل واحد مِنّا هو «هارولد بلوم»، وذلك خلال النقاشات التي كانت تنتهي عادة بنوبات ضحك هستيرية.

ولم نصل إلى نتيجة قطّ، على أني أتذكّر أن شخصًا -لم يكن الأستاذ الذي كان مُتحفّظًا على غير العادة ذلك اليوم، واكتفى بالتلذذ شبه الصامت بانتصاره لأنه حوّلنا في غضون أسابيع إلى مُتعصبين غُلاة لخوان إمار- أعلن أنه لا أحد سيقرأ كورتاثر في المستقبل، وأن كتابات إمار ستغدو في قلب القاعدة الأدبية في ذلك المستقبل، وكُنّا جميعًا نوافقه الرأي بدرجة أو بأخرى. ولشدّ ما كانت فكرة طائشة وقومية، بل حمقاء؛ إذْ ما الداعي إلى فرض تنافس بين كاتبين اثنين شغفنا بهما؟ على أنها كانت التسعينيات، وهي مرحلة مروعة كُنّا نستطيع خلالها الاستمتاع برفاهية ادّعاء أن كل واحد مِنّا هو «هارولد بلوم»، وذلك خلال النقاشات التي كانت تنتهي عادة بنوبات ضحك هستيرية.

كان خوان إمار يكتب لقراء المستقبل من دون شك، وما أشد غطرسة واستفزاز افتراض أنّنا نحنُ قراء هذا المستقبل، نحنُ الذين وُلِدنا بعد وفاته بخمسة عشر عامًا أو عشرين عامًا، في عالم شديد الاختلاف وأسوأ وأردأ بطرائق عِدّة من عالمه. لكن ربّما لسنا قراءه المُرادين؛ إذْ يُساورني انطباع عند إعادة قراءة بعض فقرات من روايته «عتبة»، أو نهاية كتابه «أمس» الفانتازيّة العجيبة، أنّ خوان إمار لم يكن يكتب لنا حتى. بلى، نستطيع قراءته والاستمتاع به وتصوّر أننا نعي ما يرمي إليه، لكننا نعي في قرارة نفوسنا أن قراءً في زمن لم يأت بعد سيقرؤون كُتبه ويستمتعون بها ويفهمونها على نحو أفضل.