لطفية الدليمي - روائية و مترجمة عراقية | يناير 1, 2025 | مقالات

القراءة بطبيعتها فعالية منظمة لها قصدية واضحة. لا نتوقع أن يمضي المرء حياته وهو يقرأ من غير توجه مخصوص، ولو فعل هذا فسيضيع في متاهة فضاء لا نهائي من العناوين في شتى تلاوين المعرفة. القراءة المنتجة يتوجب بالضرورة أن تكون لها قصدية معرفية منذ البدء حتى لا تستحيل خبطًا عشوائيًّا غير منتج.

في غابة الكتب الأمازونية الرقمية

ما أيسر أن يتيه المرء منا في الغابة الأمازونية في أيامنا هذه. لستُ أقصدُ غابة الأمازون الاستوائية المطيرة؛ بل غابة الأمازون الرقمية الخاصة بالكتب. كثيرون منا جربوا البحث عن كتاب فيها، وعرفوا كيف أن هذه التجربة ستقودهم إلى عناوين شتى كل منها سيقود إلى عناوين أخرى في متوالية لا نهائية، ولو أن أحدنا لم يتخذ قرارًا صارمًا بالاكتفاء بكتابه فربما ستقتنصه غواية العناوين وأسماء المؤلفين. أظن أن غابة الكتب الأمازونية الرقمية هي التجسيد الأمثل لمكتبة (بورخس) التي رآها فردوسًا لا نهائيًّا من الشغف والبهجة والرهبة أيضًا إزاء حجم المعرفة المخبوءة فيها.

سأحكي هنا عن تجربة شخصية لي مع غابة الكتب الأمازونية. كنتُ قبل بضع سنوات أبحثُ في موضوعات محددة في نطاق ما يدعى بأدب ما بعد الكولونيالية، ويعرف المهتمون بهذا الأدب أن هومي بابا هو أحد الآباء المؤسسين لهذا الحقل البحثي إلى جانب إدوارد سعيد وغياتري سبيفاك. تطلبت حاجة بحثية مني مراجعة شاملة لكتب هومي بابا؛ فدلفتُ كما هو متوقعٌ إلى موقع أمازون بحثًا عن كتبه. أسَرَني -بين عناوين عديدة له أو شارك فيها أو مكتوبة عن أعماله- عنوانٌ بدا لي مثيرًا لم يكن من مرجعيات كتب بابا التي يشارُ إليها في مصادر أدب ما بعد الكولونيالية.

كان عنوان الكتاب «بابا وهواجسه المثيرة» (منشور عام 1994م، تأليف: جي فينكاتارامان)، وكان مؤلفه يشير إلى مرجعية هندية. حصلتُ على نسخة إلكترونية من الكتاب، ومضيتُ أقرأ فيه، ثم عرفتُ بعد بضعة سطور أنني عثرت على هومي بابا آخر، تشارك مع هومي بابا منظر الأدب ما بعد الكولونيالي هنديته؛ لكنه اختلف معه في نطاقه البحثي ومسيرته المهنية. يحكي الكتاب عن هومي جَيْ بابا، الفيزيائي الهندي الذي عاش بين عامَي 1909-1966م، وإليه يعود الفضل في تأسيس البرنامج النووي الهندي ووضع اللبنات الأولى لمعهد البحوث الأساسية الهندي الذي صار عقب وفاته يسمى (معهد بابا للبحوث الأساسية). ربما أحد الدروس العرضية التي يتعلمها المرء عند دخوله المتاهة الأمازونية هو ضرورة كتابة اسم المؤلف كاملًا مع الحرف الوسطي له حتى لا يختلط مع أسماء أخرى نظيرة له.

تعجبني هذه اللعبة السرنديبية التي يأتيك فيها كتابٌ لم تسعَ إليه بل هو ما سعى إليك. يشعر المرء حينها وكأن لعبة القدر أرادتك أن تقرأ الكتاب (أو أن تعرف شيئًا عنه وعن كاتبه أو الشخوص المقصودين فيه على الأقل)، وهذا ما فعلته مع هذا الكتاب. قرأتُ مقدمته وفصلين منه، وثمة درسٌ عظيم في الكفاح من أجل الشغف في الحياة نتعلمه منه.

أن يتبع المرء شغفه

ولِد هومي جي بابا عام 1909م لأسرة أرستقراطية هندية عالية الثقافة من جهة الأبوين، وإلى جانب الثقافة كان لها إرث كبير في الصناعة والعسكر والمحاماة والعمل المدني الحكومي. كانت عائلة بابا على جانب كبير من الثراء الذي أتاح للأبوين إيلاء اهتمام استثنائي بولدهما لما عرفاه عنه من ألمعية مبكرة في الرياضيات والفيزياء والموسيقا والأدب. كان بابا في طفولته شديد الولع بالعلم والقراءة حتى إنه لم يكن ينامُ أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في أحسن الأحوال كل يوم. خافت أمه عليه وعرضته على أطباء هنود وبريطانيين؛ غير أن طبيبًا بريطانيًّا أخبرهم أن ليس من أمر يستوجبُ القلق؛ لأن ابنهم كان يمتلك عقلًا بحثيًّا جبارًا يسعى للتعلم والاستكشاف والمساءلة، ولا يقتنع بالإجابات اليسيرة الجاهزة.

عندما أكمل بابا دراسته ما قبل الجامعية بتفوق واضح كان من البديهي إرساله في بعثة دراسية لاستكمال دراسته الجامعية والعليا في بريطانيا؛ فقد سبق لأبيه أن درس في جامعة أُكسفورد، وأراد لابنه الدراسة في جامعة كمبردج، وهما في هذا الأمر يتشابهان مع نهرو وابنته إنديرا ولكن بأدوار معكوسة؛ إذ درس نهرو في كمبردج ودرست إنديرا في أُكسفورد. كان أمر الحصول على مقعد دراسي في كمبردج ميسرًا بسبب تفوق بابا وقدرة أبيه المالية، فضلًا عن أن عم بابا كان سبق له التبرع بمبلغ مالي قدره 20 ألفًا من الباوندات الإسترلينية للجامعة في عشرينيات القرن الماضي، وهو مبلغ عظيم حينذاك لا يقوى عليه أغلب البريطانيين.

عندما أكمل بابا دراسته ما قبل الجامعية بتفوق واضح كان من البديهي إرساله في بعثة دراسية لاستكمال دراسته الجامعية والعليا في بريطانيا؛ فقد سبق لأبيه أن درس في جامعة أُكسفورد، وأراد لابنه الدراسة في جامعة كمبردج، وهما في هذا الأمر يتشابهان مع نهرو وابنته إنديرا ولكن بأدوار معكوسة؛ إذ درس نهرو في كمبردج ودرست إنديرا في أُكسفورد. كان أمر الحصول على مقعد دراسي في كمبردج ميسرًا بسبب تفوق بابا وقدرة أبيه المالية، فضلًا عن أن عم بابا كان سبق له التبرع بمبلغ مالي قدره 20 ألفًا من الباوندات الإسترلينية للجامعة في عشرينيات القرن الماضي، وهو مبلغ عظيم حينذاك لا يقوى عليه أغلب البريطانيين.

هنا حصلت الإشكالية في مسيرة بابا الدراسية. كانت عائلة بابا سليلة إمبراطورية (تاتا) الصناعية الهندية الشهيرة؛ لذا أراد والد بابا لابنه دراسة الهندسة الميكانيكية ليكمل مسيرة إمبراطورية (تاتا) وليكون قائدًا مستقبليًّا لها؛ غير أن هوى بابا وشغفه لم يكن في الهندسة بل في الرياضيات والفيزياء. لم يشأ بابا سلوك طريق المناكفة الخشنة مع والده؛ بل ارتأى تحقيق رغبة والده في دراسة الهندسة الميكانيكية مع عدم وأد حلمه وشغفه بدراسة الفيزياء. أبان بابا عما يختزنه في عقله وروحه من شغف في رسالة كتبها لأبيه عام 1928م وهو طالب في كمبردج:

«أقول لك بجدية كاملة: إن العمل في قطاع الأعمال أو الهندسة ليس لي. هو غريب بالكامل عن طبيعتي ويتخالف بكيفية أساسية مع مزاجي وآرائي. الفيزياء هي طريقي في الحياة. أعرف أنني سأحقق أفاعيل عظيمة فيها؛ فكل فرد منا يستطيع فعل أفضل ما لديه، وبلوغ طور الإبهار والفعل الاستثنائي المميز فقط في ذلك الشيء الذي ينجذب له بشغف عظيم ويؤمن به، تمامًا مثلما أفعل أنا تجاه الفيزياء. المرء يتميز في الأفاعيل التي له القدرة على إنجازها، والتي يشعر دومًا أنه وُلِد من أجلها وأن مستقبله يكمن فيها وأن سعادته وسلامه الداخلي لا يتحقق إلا معها. لا أرى أن نجاحي في الحياة سيعتمد على ما يراه (س) أو (ص) من البشر فيّ، فضلًا عن أن الهند ليست بالأرض البور التي لا يمكن ممارسة العلم فيها…».

ثم يمضي بابا مسترسلًا في رسالته المثيرة لأبيه:

«أتحرقُ شوقًا لدراسة الفيزياء، وسأفعل هذا؛ بل يجب علي فعله في وقت ما. هو طموحي الأوحد. ليست لي رغبةٌ لأكون رجلًا (ناجحًا) بالمقاييس السائدة أو أن أكون شخصًا قياديًّا لشركة صناعية عظيمة. ثمة أشخاص أذكياء يحبون هذا الأمر ويتوقون له؛ لذا امنحهم الفرصة ليكونوا ما يريدون. أكاد أسمعك وأنت تقول عند قراءة سطوري هذه: (لكنك لستَ سقراط أو آينشتاين)! هذا ما قاله والد برليوز لابنه من قبلُ. عندما كان برليوز شابًّا دعاه أبوه بالموسيقيّ الذي لا تُرتجى منه فائدة. هذه هي حال هكتور برليوز في شبابه؛ لكنه صار اليوم أحد أعظم عباقرة الموسيقا في العالم فضلًا عن كونه معترفًا به بأنه الموسيقي الفرنسي الأعظم. كيف يمكن لأي امرئ منا أن يعلم ما الذي سيفعله ابنه، وفي أي وقت، في المستقبل ما لم ينل الابن فرصة الكشف عن شغفه إلى العلن. ليس من المُجْدي الطرقُ على مسامع بيتهوفن: (يتوجبُ عليك أن تكون فيزيائيًّا لأن الفيزياء شيء عظيم) وهو لم يبدِ أي قدر من الاهتمام بالفيزياء، وكذا الأمر مع سقراط، لن ينفع القول له كل آنٍ: (كن مهندسًا؛ لأن الهندسة عمل الإنسان الذكي). هذا أمر يتخالف مع طبيعة الأشياء ويتقاطع معها على نحو صارخ؛ لذا أطلب إليك بكل الكياسة الممكنة أنْ تدعني أدرسُ الفيزياء إلى جانب الهندسة الميكانيكية».

ظل بابا وفيًّا لشغفه، وفي الوقت ذاته حقق رغبة أبيه. حصل بابا على المراتب الأولى المميزة في الهندسة الميكانيكية والفيزياء معًا، ثم عاد إلى الهند ليحقق المنجزات العظيمة التي جعلت منه بطلًا قوميًّا يُنظر إليه بإعجاب وتقدير. نحن اليوم نذكر هومي بابا، الفيزيائي اللامع الذي حقق منجزات عظيمة للهند. تخيلوا معي المشهد لو شاء بابا قتل شغفه والاستمرار في عمله مهندسًا ميكانيكيًّا. كانت الهند حينها ستخسرُه، وقبل هذا -بل الأهم من هذا- كان هو سيخسر نفسه.

القانون الأساس هو أن يتبع المرء شغفه، ولو قُتِل هذا الشغف فستكون خسارة قاسية مؤكدة؛ لكن في الوقت ذاته على المرء أن يجد مسالك لتحقيق أهدافه وشغفه، وألّا يركن للخضوع والاستسلام. قاتِلْ من أجل شغفك: هذا هو الدرس الثمين الذي نتعلمه من هومي بابا الذي توفي شابًّا في حادث طائرة على قمة جبال الألب عام 1966م. لم يغادر بابا عالمنا بشغف مقتول، وهذا عزاءٌ مقبول لحياته القصيرة.

لطفية الدليمي - روائية و مترجمة عراقية | مارس 1, 2024 | مدن وأمكنة

من المعهد البريطاني في بغداد رُشّحْتُ عام 1978م لدورة صيفية للغة الإنجليزية في بريطانيا. تُقامُ الدورات كل عام في كلية غولد سمث- جامعة لندن في منطقة لويشام- نيو كروس، وهي كلية عريقة معنية بالدراسات الإبداعية والثقافية تتبع جامعة لندن.

مبنى الكلية الجميل، من الطراز الإنجليزي، مشيّدٌ بالآجُرّ الأحمر، وقد طُلِيَتْ أُطُرُ النوافذ باللون الأبيض، وتحيط المبنى مروجٌ خضراء زمردية، كجميع المروج الإنجليزية التي تسرُّ الروح، وتمنح المرء فرصةً الاغتسال من الجو الرمادي المكفهرّ في المدينة. يكسو المبنى بطوابقه الثلاثة نباتُ اللبلاب الإنجليزي؛ فيصبح المرء في عالم نضر من الخضرة اليانعة التي تكتمل فتنتها بوجود المروج الشاسعة وأشجار الكستناء العملاقة على مسافات متباعدة. كنّا نفترش المرج في أوقات الراحة أو نلعب الكرة الطائرة، أو ننفرد لقراءة رواية لِـ(آيريس مردوخ) أو (وليم غولدنغ) أو نناقش أحد الدروس أو نختلي في مكتبتها العريقة.

شملت المحاضرات الأدب والنحو والمحادثة، وكان من ضمن مناهج الدورة أن نناقش مسرحيات لـ(توم ستوبارد)، وقد ألقى علينا ستوبارد محاضرة ممتعة في فن الدراما، ومن مقررات الدروس توجّب علينا قراءة رواية دوريس ليسينغ «العشب يغني» ومعها «الأمير الأسود» لآيريس مردوخ، و«سيد الذباب» لوليم غولدنغ ومقاطع من «الأرض اليباب» لإليوت، وبعض قصائد وليم بليك وشكسبير.

كنّا طلابًا من أعمار مختلفة: كُهول وعجائز وشباب ومن متوسطي الأعمار، ومن جهات الدنيا كلها: من أميركا اللاتينية والمكسيك واليابان والهند وصقلية وفرنسا وألمانيا. وكم كنا نشبه أبطال مسلسل (Watch Your Language)؛ فاليابانيون مولعون حدّ الإدمان بكاميراتهم التي تتدلى على صدورهم، والإيطاليون منشغلون بإغواء الفتيات الجميلات، والأفارقة- وبعضهم أبناء وزراء وقادة دول- معنيون بإبراز ثرائهم وتقاليدهم في الثياب والحلي والطعام، أمّا الهنود فكانوا منشغلين بتعديل نطقهم المتماوج للغة الإنجليزية، في حين كانت السيدات القادمات من كولومبيا وصقلية والبرازيل حريصات على الدرس وتعلّم المزيد من لغة شكسبير.

ليس مِنْ مدينة أوربية مثل لندن عاصمة الإمبراطورية التي ما غابت عنها الشمس، مدينة أحلام سكان المستعمرات، هي المدينة الأكثر ألفة وحميمية -على الرغم من كآبتها العريقة- من بين مدن القارة؛ فلا تماثلها باريس ولا بون ولا بوخارست أو بودابست أو فيينا، ربما لانعدام حاجز اللغة. لندن الكئيبة العتيقة المزدحمة المضببة الحنون والقاسية تخرج من تعاليها الكولونيالي، برهة براغماتية؛ لتحتضننا نحن أبناء المستعمرات القديمة وسوانا من قارات الأرض كلها، بدت في تلك البرهة الكريمة أُمًّا رَؤُومًا تغدق علمها وآدابها على عُشّاق لغتها.

كان الانتماء إلى جامعة لندن مثل معجزة سحرية؛ فقد احتفت إدارة كلية غولد سمث بنا وعرّفتنا إلى أهم موائل الثقافة في بريطانيا: جامعة كمبردج ومدينة ستراتفورد أبون آفون حيث منزل شكسبير ومسرحه الملكي، كما زُرنا مبنى البي بي سي وكنيسة وستمنستر. العالم يمنحنا -نحن الغرباء- بعضًا من هبات البلاد الكولونيالية؛ إذ صادف الاحتفال بذكرى الكاتب والشاعر العظيم توماس هاردي الذي دُفِنَ رماده في ركن رواق الشعراء والكُتّاب الإنجليز العظام ممّنْ حُفِرَتْ أسماؤهم على قطع رخام تمتد على أرضية الرواق المهيب تحت الثريّات العملاقة في الكنيسة العتيدة. قيل لنا: إن قلب توماس هاردي دُفِنَ في كنيسة القديس مايكل في ستانفورد مع زوجتيه إيما وفلورنس. رقد جسده بلا قلب مع رفاقه العظماء؛ تشوسر، وتشارلز ديكنز، وروديارد كبلنغ، وإيرفينغ، وتينيسون، وأودن، ووليم بليك، وشارلوت برونتي وآخرين. تساءلت: كيف سيحيا الشاعر في خلوده دونما قلب؟

كان يوم الاحتفال بذكرى توماس هاردي مميزًا؛ لكونه يُقامُ في «ويستمنستر آبي» وقد احتشد أعضاء جمعية أصدقاء هاردي ومحبوه ووزّعوا على الحضور كتيبات صغيرة عن حياته وأعماله مع شارات بدبابيس عن الذكرى، ووضعوا أكاليل الزهور على نصبه التذكاري في ركن الشعراء. بعد الاحتفال اشترينا بعض روايات هاردي بطبعات أنيقة تناسب الذكرى المهيبة للروائي الكبير.

منزل شكسبير في وارويك شاير– ستراتفورد أبون آفون

قبل يوم من زيارة ستراتفورد أبون آفون، مدينة شكسبير، أمضينا دروس الصباح ومناقشات المساء مع سونيتات شكسبير. كانت المس غريتشن، المتخصصة في أعمال شكسبير، قد أحضرت أوراقًا استنسخت فيها أشهر سونيتات شكسبير عن الجمال ووزّعتها علينا وحدّثتنا بأسلوبها الشائق عن أصل السونيت الذي يعود إلى بترارك الإيطالي، ثم جعلتنا نقرأ السونيتات الأولى ورافقتنا بالعزف على البيانو وهي تؤكد أن السونيتا هي الأغنية الصغيرة. عندما قرأنا السونيتات المختارة عادت المس غريتشن لتحدّثنا عن أهمية السونيتات بين أعمال شكسبير المسرحية؛ فهو شاعر عبقري قلّد سونيتاته عددٌ كبير من شعراء القرون اللاحقة: ميلتون وجون دَنْ، وغيرهما. حينها كانت تستعصي عليّ مفردات كثيرة من اللغة الشكسبيرية؛ فهي إنجليزية القرن الخامس عشر الكلاسيكية. عند انتهاء الدروس، وقد تشبّعْنا بالسونيتات/ أعلنت السيدة غريتشن أنّها ستصحبنا في الغد إلى ستراتفورد أبون آفون- مدينة شكسبير. طوال الطريق كانت تسهب بالحديث عن أعمال شكسبير لكني كنت منشغلة عنها بالتمتع بمناظر الريف البريطاني المبهرة وأنا أبرّرُ لنفسي أن الجمال العابر في اللحظة المُغادَرة أثمنُ من قراءة نص شعري سيكونُ في متناول أيدينا متى شئنا.

الريف هنا منفتحٌ ومضيء، يكلّله ضبابٌ رقيق أشبه بفستان موسلين أبيض لعروس لا مرئية. ثمة في المروج أبقار مبقّعةٌ وبوّابات مزارع موصدة وظلال سخية تحتضن الطرقات.

كان علينا مجتمعين أن نزور مسرح شكسبير الملكي ومسرح البجعة ومؤسسة شكسبير التي تضمُّ مخطوطات شكسبير وأعماله، ولكننا لم نحظَ بزيارة معهد شكسبير؛ فاليوم عطلة.

فتحوا باب منزل شكسبير، تجوّلْنا في غُرَفِهِ وردهاته مع صرير الأرضيات الخشبية ورائحة زيت التربنتاين والإضاءة الخافتة، وما أدهشني أن سرير شكسبير كان صغيرًا جدًّا حتى لكأنه يصلح لصبي في العاشرة من عمره. يبدو خلال الستمئة عام الماضية أن حجوم البشر قد تغيرت، ومعها تغيّرت سحناتهم ومصايرهم وأحلامهم أيضًا، وكان لا بد أن نشتري زهورًا لنضعها على قبر شكسبير في باحة كنيسة الثالوث المقدس قبل أن نختتم المزارات المهمة بمتحف ناش.

لم تبهرني المنازل ذات الطراز القروسطي البريطاني ولم تعنِ لي شيئًا أنواعُ التذكارات التي يعتاش على تجارتها نصفُ سكان ستراتفورد من باجات وقمصان ومطبوعات لملخصات المسرحيات وبوسترات العروض الشكسبيرية والخواتم والأكواب والأطباق التي تحمل صورة شكسبير وأبطال مسرحياته. ما أبهرني أكثر من سواه مبنى مسرح شكسبير الملكي المطلّ على حدائق «بانكروفت» مثلما سحرني نهرُ «آفون» الذي وجدته نهرًا فردوسيًّا كتلك الأنهار التي تتوسط لوحات تيرنر وجورج فروست وفريدريش والفنانين الرومانتيكيين.

لا ترى في نهر «آفون» سوى أسراب الإوز الأبيض تسبح جيئة وذهابًا وعلى ضفافه ثمة قصائد منسوجة من آلاف الزهور: الزنبق والنرجس والورد. اشترينا فطائر التفاح الإنجليزية التقليدية المعطّرة بالقرفة، وتناولناها مع أكواب الشاي التي تُباعُ في الكافيهات الصغيرة المحيطة بالساحة، وواصلنا استكشاف العوالم الشكسبيرية؛ إذ وجدتُ دكانًا يعرض ملابس المسرحيات الشهيرة: أردية الليدي مكبث وعباءة هاملت، وتيجان هنري الثامن ومجوهرات كليوباترا ووشاح جولييت وصدار عطيل الجامح وقلادته.

في اليوم التالي استعادت المس غريتشن معنا سونيتات شكسبير وهي تعزف على البيانو:

أيها الجمال الذي خبت فتنته، علام كنت مسرفًا

حين أنفقت على نفسك ميراث حسنك؟

الطبيعة لا تورِثُ أحدًا شيئًا لكنها تزيد وتضفي

ولكونها كريمة معطاء فهي تضفي زادها على أولئك الكرماء..

كان معنا تلميذٌ في الثلاثين من سانتياغو تشيلي محط أنظار الجميع لغرابته وهشاشته وكأنه شبيه الفتى اليافع في رواية «الموت في البندقية» لتوماس مان؛ كان تجسيدًا للجمال الهش الفاني الذي تحدّث عنه شكسبير وترنّمت به معلمتنا.

كمبريدج

تسحرني المدن التي تغفو على همهمات نهر وتنعكس على نهرها زرقة السماوات وتشكّلات الغيوم ورعشة النجوم. ها هو وسط مدينة كمبريدج العريقة يتماوج نهر «كام» الرقيق الحنون المحاط بالمروج الخضراء وأنواع الزهور، تمرق فيه القوارب الصغيرة بالمِجْذافيْنِ المتناغمي الحركات، ومِن بُعْدٍ تطل عليه مباني جامعتها العتيدة شبيهة الكاتدرائيات. استقبلنا أحدُ أساتذة (كلية الملك) واجتمع بنا في إحدى القاعات التابعة لكنيستها. رهبةُ القاعات الواسعة واللوحات العتيقة، وسقوف القاعات المرتفعة وقناديلها الزيتية القديمة وأبراجها الشبيهة بأبراج كنيسة ويستمنستر تحيلك إلى القرون الخوالي يوم تأسست أول بذرة للجامعة منذ أكثر من 800 سنة.

كانت القاعة فيما مضى تابعة لأحد الأديرة، مصاطبها من الخشب الخام غير الصقيل صنعه الرهبان وتركوا آثار صلواتهم وآهاتهم ظلالًا على الجدران وها هي تُستخدَمُ الآن قاعة للطعام يؤمها طلبة الأقسام الداخلية لكلية الملك.

رافَقَنا مدرّسُنا لمادة النحو المستر كامبل: النسخة الأصيلة للشخصية الإنجليزية المنضبطة التي ترى في إنجلترا سيدة العالم وثقافتها هي الأرقى. كلّ برهة كان المستر كامبل يبدل نظارتيه ويقرأ الإرشادات. أخذَنا إلى غرفة نيوتن حيث كان العالِمُ الفيزيائيّ يعمل ويجري تجاربه، وثمة غرفة اللورد بايرون أيضًا. قادنا تحت زخات المطر الناعم إلى بوابة «نيفيل» لندخل إلى أجمل وأعرق كليات كمبريدج (كلية ترينتي) واستقبلَنا موظفُ العلاقات أو الاستقبال وكان فخورًا وهو يحدثنا عن تاريخ الكلية والجامعة. قال بزهو كبير: إن معظم الحائزين على جائزة نوبل في العلوم -الفيزياء والكيمياء خاصّة- هم من خريجي وأساتذة جامعة كمبريدج.

من بين الطلبة كان ثمة عاشقان اقترحا على أستاذ النحو، مستر كامبل، أن يصحبنا إلى جسر التنهدات، تبين أنهما إيطاليان وشاءا أن يخبرانا أن الجسر الجميل على نهر كام ما هو إلا تقليدٌ لجسر موجود في فينيسيا، ثم علمنا أنّه جسر كان يعبر عليه المحكومون بالإعدام في محكمة سنت جون، وعلى هذا الجسر كانوا يطلقون تنهدات خسران الأمل والحياة معًا. شتان ما بين تنهدات العشاق في فينيسيا وتنهدات الذاهبين إلى حتوفهم، جسر للعشاق وجسر للموت، تنهيدة عاشق وحسراتُ رجل موشك على مغادرة الحياة.

لم تُتَحْ لنا فرصة زيارة متحف كمبريدج؛ فقد هطلت أمطار غزيرة وقرر المستر كامبل العودة بنا إلى لندن قبيل الغروب لكنّ هيبة ورهبة جامعة كمبريدج وتنهّدات البهجة رافقتنا طوال طريق العودة إلى كلية غولد سمث، فتوزّعنا على مروج حدائقها وبين شجر الكستناء المعمر في فنائها الخلفي استعدادًا لتناول عشائنا المملّ في قاعة الطعام المشبعة بروائح المقليات وزناخة اللحوم المقددة. وها هو العشاء التقليدي البارد: قطعة الستيك نصف الناضجة التي تنضح دمًا مع البطاطة المهروسة وقطع الجزر وقطعة خبز أبيض باهتة.

كان اليوم الأخير مخصصًا لصورة جماعية يصوّرُها مصوّرٌ محترف استطاع أن يجمع نحو أربعين شخصًا في لقطة واحدة فيها أناسُ القارات كلها تحت شمس لندن الخجولة والناسُ وقوفٌ في مرج كلية غولد سمث تؤطّرُهُم جدران المبنى العتيق المكسوّة باللبلاب الإنجليزي وحسرات المغادرين إلى بلدانهم.

لطفية الدليمي - روائية و مترجمة عراقية | سبتمبر 1, 2019 | الملف

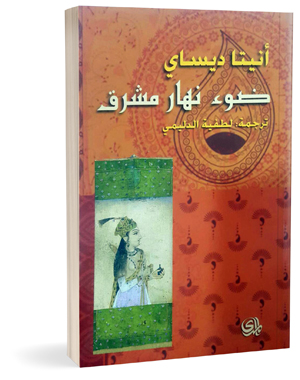

«حياة واحدة لا تكفي»: تلك كانت عبارة الشروع الحافزة التي دفعتني لولوج عالم الترجمة بكلّ غواياته التي لم أزل أحسبها حتى اليوم عالمًا مسكونًا بالسحر والخيال والتوقعات المدهشة. كلّ كتاب شرعت -أو سأشرع مستقبلًا- في ترجمته هو (صندوق باندورا) عجائبي حتى لو كانت لي به معرفة مسبقة؛ فخوض غمار الترجمة يَعِدُ دومًا بمفاجآت لا تنفكّ تدهشني وتدفعني لمواصلة العمل بطاقة عزوم لا تعرف الخذلان أو الانكفاء.

بدأت علاقتي بعالم الترجمة في ثمانينيات القرن الماضي عندما ترجمت روايتين ومختارات قصصية عالمية ومختارات من يوميات أناييس نن، ثمّ تعززت طاقتي الترجمية في العقد الثاني من هذا القرن لسبب أراه من جانبي كامنًا في تفجّر الدفق المعلوماتي المجاني الذي أتاحته لنا شبكة الاتصالات العالمية (الإنترنت)؛ وهو الذي شكّل انعطافة ثورية في أدواتي المعرفية وتنوّع قراءاتي في الأدب والعلوم (الفيزياء خاصةً) والفلسفة إلى جانب السير الذاتية والمذكرات (التي أعشقها عشقًا خاصًّا).

قيل الكثير عن الأمانة في الترجمة، وعن خيانة النص، وعن (المترجم بوصفه خائنًا) ولا سيما في بعض النطاقات المعرفية الخاصة (الشعر مثلًا)، وأنا من جانبي أرى في عبارة «أمانة الترجمة» التواءً لغويًّا مثلما هي تضليل معرفي؛ الأمانة المفترضة في الترجمة هي أن يكون القائم بالترجمة أمينًا في شعوره المدعم بحقائق على الأرض في أنّ أدواته المعرفية واللغوية (في لغة الأصل المترجم واللغة المستهدفة بالترجمة إليها) تحوز قدرًا من الكفاية والملاءمة يكفي لخوض غمار الترجمة وفي الحدود التي يستوجبها العمل المعني بالترجمة؛ أما عن الأمانة النصية فتلك مسألة أخرى أراها تتمحور في أمانة نقل الأفكار، ومن الطبيعي أن تستلزم هذه الأمانة الفكرية نقل النص إلى لغة أخرى ذات مداليل سياقية ونحوية تختلف عن اللغة المترجم عنها، وهذا جهد ينطوي بالطبع على قدر عظيم من قدرة الملاعبة والمناورة (النزيهة) المستوجبة في القائم على المهمة.

ثمة حركة ترجمية تمتلك قدرًا مقبولًا من الدينامية والتنوّع في عالمنا العربي وإن كانت أقلّ بكثير ممّا هو سائد في بقاع أخرى في العالم لا تُعدّ ضاربة في التقدّم (مثل إسبانيا)؛ لكنّ المعضلة الترجمية الكبرى في عالمنا العربي تكمن في غياب الإستراتيجية الترجمية الواضحة التي تكفل تحويل الجهود الترجمية لعمل مؤسساتي بعيد من الاستعراضات قصيرة النفس التي سرعان ما تتلاشى وتغيب في لُجّة النسيان، وثمّة أيضًا معضلة ثانية أراها في التركيز على ترجمة الموضوعات التي يراها بعض المترجمين تنطوي على عناوين فكرية جذابة (الإستاطيقا، السيميوطيقا، التأويلية،… إلخ) في الوقت الذي تراجعت فيه تلك المقاربات الفكرية في مظانها المرجعية الأصلية.

عالمنا اليوم هو عالم محكوم باقتصاديات المعرفة التي بات معها العلم والتقنية مصنّعات ذات مفاعيل تشكّل البنية التحتية للثقافة العولمية؛ وعليه لا مناص من منح اهتمام أعظم بترجمة الأعمال العلمية والتقنية التخصصية (الفيزياء والرياضيات والذكاء الاصطناعي خاصة) إلى جانب الأعمال المؤازرة لها (سوسيولوجيا المعرفة وتأريخها، المستقبليات، تأثير المعلوماتية في حياة الكائن البشري،… إلخ).

إذا شئت الحديث عن عقبات واجهتني في الترجمة سأقول ليس ثمة عقبات محدّدة؛ فأنا أترجم الأعمال التي أشبعتني شغفًا ملك عليّ حواسي وليست الترجمة سوى وسيلتي لنقل بعض ذلك الشغف إلى نظرائي القراء، وقد تظهر بعض العقبات الهيّنة عند التعامل مع معضلة (تعريب المصطلحات أو المفردات الفلسفية والفكرية)؛ لكنّ يقيني الراسخ أنّ شغفي (مسنودًا ببعض جهد في التفكّر وتقليب الأمور بروية وهدوء) خليق ببلوغ مخارج مقبولة. كلّ عمل إبداعي لا بدّ أن يكون دافعه الشغف، والشغف هو خصيصة تنبع من الذائقة الفردية والترتيبات الذهنية والسيكولوجية للمرء التي تتمايز بدورها عن الذائقة الجمعية حتى لو انطوت على قدر غير قليل من الإبداع. الترجمة بهذا المفهوم عمل إبداعي فردي محكوم باعتبارات (الفردانية) الخالصة حتى لو جاء تلبية لمتطلبات مؤسساتية.

هل المترجم محض إمكانية لغوية؟ المهارات اللغوية للمترجم لا تكفي من دون ثقافة عامة وحسّ خاص وموهبة تساعد في التقاط الجواهر المكنونة؛ لكن ثمة ما هو أبعد دلالة من هذه التفاصيل التي هي أقرب إلى البداهة المقطوع بصحتها. يرى الكثيرون في المترجم نموذجًا قريبًا من السحرة الذين يملكون الوسائل والأدوات اللغوية القادرة على ملاعبة الكلمات في لغته الأم واللغة التي يترجم عنها؛ وعليه سيكون المترجم بموجب هذه النظرة كائنًا لغويًّا ميدانه الكلمات وأنساقها النحوية والدلالية إضافة إلى شيء من المنكّهات الثقافية التي تعمل على تطييب مذاق الطبخة الترجمية وجعلها سائغة لجمهور المتلقّين.

قد تكون هذه الوصفة صالحة حتى بواكير القرن الحادي والعشرين، حيث كان المترجم أقرب ما يكون لكائن شكسبيري يعمل في فضاء الثقافة الفيكتورية التي ترى الثقافة متموضعة بأجلى أشكالها في المصنفات الأدبية ذات السطوة المتعالية؛ لكنّ هذه الرؤية المتخمة بطغيان اللون الثقافي الأحادي قبل الكولونيالي صارت عُرْضة لصنوف النقد والتعديل مع بواكير القرن الحادي والعشرين ولسببيْنِ اثنين في المقام الأول: الأول شيوع التمظهرات العولمية التي انتقلت من الجانب الثقافي التنظيري إلى فضاء التجربة البشرية الحسية المباشرة، والثاني هو تعظيم سطوة العلم والتقنية في إطار ما بات يعرفُ بِـ «الثقافة الثالثة» التي وجدت دُعاتها والمروّجين لها في طائفة واسعة من الفيزيائيين وعلماء البيولوجيا والهندسة الوراثية والمشتغلين بالأنساق الرياضياتية والمعلوماتية ومطوّري الذكاء الاصطناعي، وهذا هو جوهر الأمر كلّه: المترجم الذي سينكفئ في مغارته الشكسبيرية القديمة لن يكون له موطئ قدم على الخارطة الترجمية في عصر ما بعد الإنسانية الذي سنشهد بواكيره في السنوات القليلة القادمة.

الترجمة وإشكالية صراع الحضارات والقيم المتضادة

أرى أنّ التعارضات الثقافية المفترضة مع ما توصف بأنها «ثوابتنا» القيمية ينبغي أن تكون موضع مكاشفة صارمة لا تقبل اللَّبْس أو المخاتلة، وينطوي هذا الكشف على إزاحة الأقنعة التي تتلفّع بها أسئلة كثيرة يراد إدامتها في منطقة الغموض والعتمة، ومن أهمّ تلك الأسئلة المزمنة التي طال عهدنا بها: مَن له سلطة تحديد الحد الفاصل بين ما يعدّ أخلاقيًّا أم غير أخلاقي؟ إذا تعمّدنا التدليس وغضّ الطرف والتغافل عن إجابات حاسمة لمثل هذا السؤال (وأسئلة أخرى نظيرة له) فسرعان ما سنجد أنفسنا تحت عجلات تطوّر علمي وتقني لن يرحمنا.

ثمة إشكالية أخرى في هذا الميدان؛ فليس الأمر مع الترجمة محض حقوق نشر وحسب؛ بل يمتد الأمر لهشاشة البنية القانونية والإدارية التي تختصّ بنشر الأعمال الإبداعية، وهي في حقيقتها هشاشة تطول كلّ بنياتنا المؤسساتية التي تتعامل مع حقل الأعمال الإبداعية، ولا مفرّ والحالة هذه من بعض الصبر بُغْيَة مراكمة الخبرة وتعزيز البنية الإدارية والقانونية السائدة في الهياكل المؤسساتية. الزمان خير مطبّب لمثل هذه المثالب البنيوية.

كتاب «عالم المعرفة» أنموذجًا رائدًا

أناييس نن

ثمة العديد من التجارب الترجمية المحترمة في عالمنا العربي، وليس للمرء إلا أن يذكر بكلّ التقدير تجربة كل من «مشروع كلمة» والسلاسل المصرية في الترجمة (مشروع الألف كتاب، إصدارات المركز القومي للترجمة،… إلخ)، مشروع المنظمة العربية للترجمة؛ لكنني أرى من جانبي أنّ مشروع كتاب «عالم المعرفة» هو المشروع الأكثر نجاحًا بين التجارب المؤسساتية للترجمة في عالمنا العربي.

لا يغيب عن بالي ذلك اليوم الشتائي من بواكير عام 1978م عندما وقع بيدي مطبوع جديد حينذاك بعنوان «الحضارة» جاء ضمن سلسلة ثقافية كويتية بعنوان «عالم المعرفة»، قرأت الكتاب بشغف وراقني كثيرًا الطاقم التحريري الذي يشرف على هذه السلسلة وبخاصة اسم الدكتور – الفيلسوف الراحل (فؤاد زكريا) الذي عمل لسنوات طويلة أستاذًا للفلسفة بجامعة الكويت والذي لطالما أتحفنا بمؤلفاته ومترجماته الفلسفية والفكرية الرائعة، ثمّ تناوب في السنوات اللاحقة بعض أهم الأسماء الثقافية العربية في الإشراف على هذه السلسلة الفريدة، ولو أردت ذكر مثال واحد فحسب لذكرتُ الدكتور (محمد الرميحي) الذي عمل رئيسًا لتحرير مجلة «العربي» الرصينة ذائعة الصيت لسنوات طويلة. تابعتُ هذه السلسلة الفريدة في كتاب «عالم المعرفة» منذ عام 1978م حتى يومنا هذا، وصار من تقاليدي الثقافية الشهرية التي أحرص عليها هو الحصول على نسخة من هذا الكتاب وقراءته كاملًا أو قراءة أجزاء مهمة منه في بعض الأحيان، وترسّخت لديّ خلال العقود الأربعة الماضية قناعة مؤكدة بأن هذا المطبوع الثقافي المهمّ يمثل جانبًا من أهم جوانب السياسات الثقافية المؤسساتية الناجحة على مستوى العالم العربي وربما العالم بأسره.

من المؤكّد ثمة عوامل عدة دعمت نجاح هذا المشروع الثقافي الرائد وأمدّته بوسائل الاستمرارية، وأوّل تلك العوامل هو توفّر السياسة الثقافية الداعمة لنشر الثقافة على أوسع رقعة جغرافية يمكن بلوغها في العالم العربي وبعض مناطق العالم كذلك بدفعٍ من رؤية ترى في المطبوع الثقافي وسيلة ناعمة من وسائل الارتقاء الحضاري إلى جانب ترسيخ سمعة الدولة الراعية لهذا المشروع وتقوية مكانتها الاعتبارية على الخريطة الجيو- سياسية في المنطقة والعالم بأسره، ثمّ يأتي عامل ثانٍ مكمّل للعامل الأوّل ويكمن في تبنّي المشروع في سياق هيكل مؤسساتي يؤمّن الدعم المالي اللازم للمشروع من غير تعثّر من جهة ويساعد على طباعة أعداد معقولة من هذا الكتاب من جهة أخرى، ولو علمنا أن سعر النسخة من الكتاب تُباعُ بما يعادل (دولارًا أميركيًّا واحدًا) وأنّ (ثلاثًا وأربعين ألف) نسخة من الكتاب تُطبَعُ شهريًّا لعلمنا حجم الدعم اللوجيستي والمالي الهائل الذي يقدّم لهذا المشروع الثقافي الرائد.

أمّا إذا شئنا الحديث عن هيكلية المواد المنشورة ضمن سلسلة «عالم المعرفة» لوجدنا أنها ابتعدت منذ البدء من المؤلفات والمترجمات السائدة في أوساط النشر العربية التي تعتمد على (الصرعات) الثقافية ذات الأسماء الرنّانة الفخمة واعتمدت بدلًا منها أعمالًا رصينة من الناحيتين الأكاديمية والفكرية في ميادين العلوم والفلسفة والدراسات الأدبية والثقافية، ويُلاحظ في هذا الشأن التأكيد على جبهات العلوم والمعارف المتقدمة والمشتبكة من جانب، والتأكيد على ترجمة الأعمال حديثة النشر من جانب آخر، وهذا ما يمنح هذه السلسلة خصوصية فريدة من نوعها بالمقارنة مع المطبوعات الأخرى.

لن تخفى على المتابع الجاد لهذه السلسلة الشهرية الراقية مدى التطوّر في اختيار العناوين الحيوية ذات المساس المباشر بأكثر الموضوعات المعرفية راهنية وتأثيرًا في حياة الإنسانية مثل: (الكوارث البيئية، وتأثير المعلوماتية في إعادة تشكيل الوعي الفردي، والدراسات المستقبلية،… إلخ). تجربة كتاب «عالم المعرفة» تجربة ثقافية رائدة بحقّ، وتستحقّ منّا جميعًا كلّ تقدير وعرفان.

تشخيصات واقع الحال

لا أرى مثلبة في توصيف حالنا كما تقول به الحقائق الصارمة على الأرض التي مفادها أننا عاجزون عن مواكبة التفجّر المعلوماتي في كلّ مناحي المعرفة؛ إنما لا ينبغي لهذا الاعتراف النبيل أن يكون واجهة أو تُكَأَة تخفي التقاعس والتكاسل في أداء واجباتنا الترجمية الممكنة، وهي ممكنات متعددة الآفاق وليست بقليلة أبدًا. إنّ أيّ تصوّر أحادي للنهوض الترجمي لا ينفصل -حاله في هذا مع أي جانب آخر من جوانب الحياة- عن الوضع العام الذي يقوم على أعمدة ثلاثة: السياسي والاقتصادي والثقافي؛ إذ سيكون من باب الأحلام اليوتوبية غير المنتجة أن نتصوّر إمكانية النهوض بجانب وسط تخلّف مدقع تعيشه الجوانب الأخرى، وبخاصة إذا كان الحديث يجري في سياق عمل مؤسساتي تنهض به الدولة.

إنّ الجهد المؤسساتي (سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص) ينبغي أن يتمحور في مسألتين اثنتين فحسب: توفير تمويل مناسب بميزانيات معقولة، ثمّ توفير منفذ لوجيستي على صعيد اختيار الأعمال المطلوب ترجمتها مرورًا بفاعليات الإخراج والطباعة والتسويق.

أقدّم في النقاط التالية إشارات دليلية (أراها مرجعية) بشأن المثالب التي تكتنف الجهود الترجمية في عالمنا العربي: أولًا- تغليب شكل خاص من الأدب على المباحث المعرفية الأخرى: قد يشعر بعضٌ بدهشة غير مسبوقة إذ يراني -أنا الكاتبة المحسوبة على جمهرة الروائيين والأدباء- أرى في تغليب الأدب على ما سواه من الجبهات المعرفية مثلبة؛ لكني أرى الأمر طبيعيًّا بعد أن ينال كفايته من كشف الغطاء عن الخفايا الدفينة.

ليس الأدب مثلبة في ذاته بكلّ تأكيد مثلما لم يكن مثلبة في كلّ تأريخه؛ لكنّ المثلبة تكمن في أننا نستطيب الأدب الذي عرفناه قبل عقود عدّة من الزمن (وبخاصة في حقل الرواية) وننسى أنّ الأدب الحقيقي -كما العلم والتقنية- كينونة دينامية غير جامدة، وليس أمرًا غريبًا أبدًا أنّ العديد من الروائيين والأدباء العالميين صاروا أقرب إلى خبراء في ميدان العلم والتقنية والإشكاليات الفلسفية المعاصرة والمعضلات البشرية الكارثية التي باتت تهدّد الوجود البشري؛ وعليه لن يكون أمرًا مقبولًا بعد اليوم أن نتعامل مع الأدب المترجم وكأنه جزيرة معزولة يُراد منها توفير ملاذات للشعور بالسكينة الخادعة الأقرب إلى فعل (المكيّفات العقلية). المتعة مطلوبة في الأدب المترجم؛ لكنما المعرفة مطلوبة أيضًا، ولو أجرينا مسحًا عامًّا تقريبيًا لوجدنا أنّ أغلب الروائيين المرموقين في العالم (على شاكلة إيان ماك إيوان مثلًا) صاروا مهجوسين بكتابة روايات تتناول الوضع البشري في حقبة سيادة الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته الحاكمة؛ وعليه فإنّ من يتعمّد ترجمة الأعمال الأدبية (الخفيفة) التي تترك المرء يعيش تهويماته الزائفة إنما سيكون مشاركًا في «حفلة التفاهة» التي يصفها الروائي العالمي (ميلان كونديرا) في أحد كتبه المنشورة.

ثانيًا- الإيغال في الرطانات الفكرية التي جاءت بها صَرعات ما بعد الحداثة: لطالما تساءلتُ وأنا أنهي قراءة كتاب يتناول موضوعةً من الموضوعات ما بعد الحداثوية (بنيوية، تفكيكية، تحليل الخطاب، ألسنيات، سيميائية،… إلخ): هل تستحق هذه الرطانات اللغوية المفككة العبء المسفوح في ترجمتها؟ هل ستساهم في تعظيم رصيدنا الثقافي والارتقاء بذائقتنا البشرية؟ يبدو لي أنّ الارتماء في أحضان هذه الترجمات إنما هي (حيلة) يريدها بعضٌ لكي يتملّص من عبء المساءلة الدقيقة لمادته الترجمية فيما لو كانت في ميدان معرفي ذي قواعد ناظمة وحاكمة محدّدة؛ أما هذه التهويمات الموهومة بأوهام البلاغة المستحدثة والفصاحة الجديدة فليست سوى رطانات تهدر المال والوقت والجهد، وبخاصة بعد أن تراجعت حركة «ما بعد الحداثة» وأخلت مواقعها للمصنّفات العلمية والتقنية والفلسفية الرصينة. لم يعُد من اعتبار يذكر للرطانات اللغوية والفكرية المتعجرفة التي تدّعي السعي وراء الأفكار الكبيرة؛ بل صار المقياس الحاسم هو التأثير الإجرائي في طبيعة الحياة، ومفاعيل هذا التأثير في إعادة تشكيل الحياة بالكيفية التي يدركها الفرد في حيثيات حياته اليومية.

ثانيًا- الإيغال في الرطانات الفكرية التي جاءت بها صَرعات ما بعد الحداثة: لطالما تساءلتُ وأنا أنهي قراءة كتاب يتناول موضوعةً من الموضوعات ما بعد الحداثوية (بنيوية، تفكيكية، تحليل الخطاب، ألسنيات، سيميائية،… إلخ): هل تستحق هذه الرطانات اللغوية المفككة العبء المسفوح في ترجمتها؟ هل ستساهم في تعظيم رصيدنا الثقافي والارتقاء بذائقتنا البشرية؟ يبدو لي أنّ الارتماء في أحضان هذه الترجمات إنما هي (حيلة) يريدها بعضٌ لكي يتملّص من عبء المساءلة الدقيقة لمادته الترجمية فيما لو كانت في ميدان معرفي ذي قواعد ناظمة وحاكمة محدّدة؛ أما هذه التهويمات الموهومة بأوهام البلاغة المستحدثة والفصاحة الجديدة فليست سوى رطانات تهدر المال والوقت والجهد، وبخاصة بعد أن تراجعت حركة «ما بعد الحداثة» وأخلت مواقعها للمصنّفات العلمية والتقنية والفلسفية الرصينة. لم يعُد من اعتبار يذكر للرطانات اللغوية والفكرية المتعجرفة التي تدّعي السعي وراء الأفكار الكبيرة؛ بل صار المقياس الحاسم هو التأثير الإجرائي في طبيعة الحياة، ومفاعيل هذا التأثير في إعادة تشكيل الحياة بالكيفية التي يدركها الفرد في حيثيات حياته اليومية.

ثالثًا- أخدوعة (الإعداد) في الترجمة: ليست قليلةً تلك الكتب المترجمة التي يضع مترجموها على غلافها عبارة (ترجمة وإعداد)، وقد بلغ الأمر عندي مبلغ أن أتحسّب وأتوجّس خِيفةً من أن تكون تلك الأعمال منطوية على مثالب بسبب ذلك الإعداد الترجمي، والخِيفةُ عندي مسوّغة مشروعة لسببين؛ الأول هو معايشتي الميدانية والمهنية لفضاء الترجمة وما يعتوره من مكابدات ومشقات مضنية عندما عملت لسنوات طويلة في مجلة «الثقافة الأجنبية» العراقية، وأما السبب الثاني فهو عملي في حقل الترجمة ذاته، وقد أتاح لي هذا العمل قراءة الكثير من المصنّفات الترجمية والتعرّف إلى أسماء مترجمين عدة وأعمالهم الكثيرة كذلك، وبالطبع تتيح المعرفة المهنية جوانب مخفية يستكشفها العقل البشري الذي يقرأ قراءة مدققة هي غير القراءة المسترخية التي يسعى لها المرء بُغْية المتعة الخالصة وحسب.

أعود لعبارة «ترجمة وإعداد» هذه، فأقول: الترجمة فنّ مثلما هي أخلاقيات عمل، وهي -مثل أية مهنة سواها- تقوم على قاعدة أخلاقيات وأعراف عمل حتى لو كانت غير مكتوبة لكنّها راسخة عالميًّا ويعمل الجميع على هدي مبادئها التي لا تقبل الزيغ أو الانحراف. تحمل الترجمة بصمة المترجم وروحه في نهاية المطاف، وليس ذلك بالأمر المعيب أو المنقصة غير المحمودة؛ إذ كم قرأنا ترجمات مختلفة لعمل واحد بذاته اختلفت القيمة الترجمية فيه اختلافًا مشهودًا تسبّب في خفوت صيت ترجمة وإعلاء شأن أخرى، وليس كتاب «الاستشراق» للراحل طيب الذكر (إدوارد سعيد) ببعيد من الذاكرة! لست هنا معنية بجودة الترجمة وأدوات المترجم التي كُتِب عنها الكثير؛ وإنما أتوجّه بالتحديد لموضوعة «أخلاقيات الأمانة الترجمية»: كلّ كتاب يعتزم المترجم ترجمته هو أمانة ووديعة استودعها مؤلِّفُه بين يديه، والمرجوّ من المترجم أن يحافظ على هذه الوديعة بأقصى قدراته المستطاعة، ومن معالم حفظ الوديعة هو تجنّب الحذف أو الملاعبة أو الاستطراد أو التعبير عن النص المترجم بطريقة يجري معها إسقاط فكر المترجم ورغباته المسبقة على النص المترجم، وقد يجري الأمر لدى المترجم مجرى التيار الجارف والأهواء غير المنضبطة التي لا يستطيع لها دفعًا، وفي هذه الحالة يتوجّب عليه وضع أمانة الوديعة المترجمة ماثلةً أمام عينيه كلّما راوده هذا الهوس الشخصي الجارف في إسقاط أفكاره على المادة المترجمة.

ربّما تكون عبارة «إعداد وترجمة» مراوغة سيكولوجية وقانونية يُراد التعكّز عليها متى ما وُجِد في النصّ المترجم اختلافات كبيرة تحيد به عن الأصل، ولعلّ عبارة «إعداد وترجمة» في وقتنا الحاضر هي النظير المعاصر الملطّف لعبارة «ترجمها بتصرّف» شديدة الوقاحة التي كانت سائدة فيما مضى. كيف يجوّز بعض لنفسه التصرّف في وديعة فكرية بين يديه؟ حصل قبل بضعة شهور أن قرأت نصًّا في كتاب مترجم في حقل معرفي هو في صميم اهتماماتي منذ أمد بعيد، وهالني أن أقرأ في موضع منه حشدًا من المفردات التي تذكّرنا بكتاباتنا النقدية السائدة، وعندما عدتُ لمطابقة النصّ المترجم مع النص الأصلي أوجعتني الرخاوة التي تصرّف بها المترجم مع النص، والكمّ الفاحش من إسقاطاته الذاتية عليه. القاعدة في الترجمة إذن: الأمانة هي الأساس، والإضافة مقبولة إذا ما كانت مسوّغة ومؤشّرة بأنها للمترجم بقصد إثراء النص؛ أمّا الحذف والتلاعب والاجتزاء الكيفي وحرف المعنى عن أصله فتلك مثالب مستهجنة مرذولة.

رابعًا- غياب معالم عصر (ما بعد الإنسانية) في جهدنا الترجمي: بات مصطلح «ما بعد الإنسانية Posthumanism» في أيامنا هذه واحدًا من أكثر المصطلحات تداولًا، ويمتاز هذه المصطلح بخصيصة فريدة تجعله مختلفًا عن المصطلحات السابقة له؛ إذ إنّ هذا المصطلح هو الأول من نوعه الذي جرت هيكلته بدفعٍ من التطوّرات الثورية في العالم الرقمي وليس بتأثير مواضعات أيديولوجية صرفة -أو مطعّمة ببعض المؤثرات غير الأيديولوجية- مثلما كان يحصل سابقًا. يرتبط عصر «ما بعد الإنسانية» ارتباطًا وثيقًا مع الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية، ولن يمكن فيه للإنسان متابعة استمرارية وجوده من غير دعمٍ «جزئي أو كلي» من الوسائط الرقمية التي ستتجاوز مرحلة الوسائط الخارجية (مثل الذاكرات الحافظة للبيانات، الهواتف النقالة، قارئات الكتب والنصوص،… إلخ) لكي تصل مرحلة التداخل البيولوجي مع وظائف الكائن الحي (الرقاقات المزروعة في الدماغ البشري، أجهزة تدعيم السمع أو الرؤية، الوسائط التي تسمح بخلق بيئات افتراضية ذات سمات محددة.

ماذا نحن فاعلون إزاء مرحلة «ما بعد الإنسانية» هذه؟ صحيح أن الكثير من بلدان العالم قد لا تكون مساهمة مباشرة في هذه الثورة الرقمية؛ غير أنّ الأهمّ هو أن نعرف كيف نتعامل مع نتائجها ومفاعيلها؛ كيف سنتعامل مع حقل التعليم الذي سيشهد ثورة جذرية تعيد تعريف دور كل من الطالب والأستاذ والبيئة التعليمية؟ كيف سنتعامل مع فرص العمل التي ستشهد ولادة أعمال جديدة مثلما ستشهد اختفاء أعمال أخرى؟ إنّ الجهد الترجمي العربي يبدو فقيرًا جدًّا في هذا الميدان؛ وهو الأمر الذي ينبغي التنبّه إليه ومعالجته بصورة جذرية بدلًا من المكوث في دوّامة الترجمات العبثية التي لا تتحسّس نبض العصر القادم عمّا قريب.

خامسًا- غياب المترجمات الخاصة بالفروع المعرفية المتداخلة: صارت الفروع المعرفية المتداخلة Interdisciplinary واحدة من أهمّ السمات المميزة لعصرنا هذا وإلى الحدّ الذي ما عدنا فيه اليوم نقرأ موضوعات في الجبهات المتقدمة للعلم والتقنية من غير أن نلمح أثرًا من هذا التداخل المعرفي، ولعلّ شيوع نظرية الأنساق Systems Theory هو العنصر الأكثر فاعلية الذي ساهم في إشاعة هذا النمط المتداخل بين المباحث المعرفية وبما يمنحنا رؤية كلية للحياة والفكر والكائن البشري بدلًا من اعتبارهم جزرًا معزولة. إنّ مباحث مثل: السيكولوجيا الاحتسابية Computational Psychology، أوالفلسفة العصبية Neurophilosophy، أو النظم الدينامية الفوضوية Chaotic Dynamic Systems،… إلخ، ما عادت مباحث تبعث على الدهشة لدى الشغوفين؛ لذا يتوجّب أن تحوز مثل هذه المباحث حصةً معقولة من الوليمة الترجمية.

مباحث معرفية ينبغي التركيز عليها

أقدّم أدناه قائمة بالموضوعات المعرفية التي أراها مستحقة لأن تنال جهدًا إستراتيجيًّا على الصعيد الترجمي، ولا حاجة لي لتأكيد أنّ هذه الموضوعات قد تكون (في الأعمّ الأغلب) بعيدة من الذائقة الترجمية المتداولة؛ لأنها تتطلّب نمطًا غير سائد من الخبرة الشخصية والشغف العارم والإعداد المسبق؛ لذا لا يمكن النهوض بمثل هذا العبء في غياب جهد مؤسساتي مدعوم من جهات (حكومية أو غير حكومية) ذات قدرات ممتازة على صعيد القدرة المالية والخبرة الإدارية والتسويقية:

- مبحث الذكاء الاصطناعي (مفهومه وفلسفته وتأثيراته المستقبلية).

- مبحث ما بعد الإنسانية Posthumanism والإنسانية العابرة Transhumanism. 3. مبحث التواريخ الكبيرة Big Histories (إعادة كتابة التأريخ بطريقة الأنساق الكلية بدلًا من السرديات الوقائعية السائدة).

- مبحث تأريخ العلوم وفلسفتها (فيزياء، رياضيات، بيولوجيا. اقتصاد، سوسيولوجيا، أنثروبولوجيا).

- المباحث الفلسفية الحديثة (مع ضرورة مغادرة السياقات العتيقة التي تركّز على التواريخ المجرّدة والأطروحات المُعادة، والتركيز بدلًا من ذلك على القيمة اليومية والإنسانية للفلسفة).

- السّيَر الخاصة بالعلماء والمفكرين المميزين (توفّر هذه السير حافزًا رائعًا للإنجاز العلمي والفكري وبخاصة لدى الشباب).

- مباحث تأريخ الأفكار.

- المباحث الخاصة بسياسات التعليم المستقبلية.

- المباحث الخاصة بسياسات الوظائف المستقبلية.

- المباحث الخاصة بسيكولوجيا البيئات الرقمية.

- المباحث الخاصة بالثورة التقنية الرابعة.

- المباحث الخاصة بالتطورات الثورية في الفيزياء.

- المباحث الخاصة بسياسات الطاقة المستقبلية.

- المباحث الخاصة بالتقنية الحيوية والهندسة الوراثية.

- المباحث الخاصة بالمخاطر العالمية المهددة للوجود الإنساني (فرط الاحترار الأرضي، الأنماط المناخية المتطرفة، معضلات هجرة الكتل البشرية بين الجغرافيات المختلفة، الأغذية المعدّلة وراثيًا).

- المباحث الخاصة بسياسات التعددية الثقافية وأنثروبولوجيا التواصل البشري بين المجتمعات البشرية.

السلاسل الترجمية: ضرورة قصوى

ربّما لا يخفى على الكثيرين تلك السلسلة من الكتب التي تتناول شتى العناوين المعرفية متبوعة بعبارة (مقدّمة قصيرة جدًّا A Very Short Introduction): إنها سلسلة الكتب الذائعة الصيت التي ما زالت جامعة أُكسفورد العريقة مواظبةً على نشرها منذ عقود عدة، ولا ينبغي أن تذهب الظنون ببعضٍ فيتصوّرُ أنّ تلك المؤلّفات المختصرة محض تعريف مبتسر بالموضوعات التي تتناولها؛ بل الحقّ أنّها تعتمد مقاربة شديدة الصرامة هي أقرب إلى خريطة عمل معتمدة في كلّ تلك المؤلّفات يُرادُ منها تقديم مسح معرفي مختصر يلمّ بمعظم جوانب الموضوع المطروق، ثمّ ينتهي الكتاب بقائمة مقترحة من المصادر والقراءات المنتخبة الثرية. لا بأس أيضًا من الإشارة هنا إلى وجود الكثير من مقدّمات أكسفورد المختصرة المُعرّبة متاحة بالمجّان على الشبكة الإلكترونية بطريقة تفي بمتطلبات حقوق النشر، وهي -كما أحسب- إحدى المناجم المعرفية الثرية لمن يبتغي حيازة معرفة مناسبة ورصينة في شتى مظانّ المعرفة؛ ولكن تبقى الحاجة قائمة لترجمة ما لم يترجم منها بعدُ بقصد توفير منصّة معرفية رصينة للقارئ العربي.

ليست جامعة أكسفورد وحيدة متفرّدة في جهدها الساعي لنشر المعرفة وترويجها على أوسع نطاق ممكن؛ بل ثمة الكثير من الجامعات الرصينة سواها، وأشير هنا إلى تجربة ثانية -بين سواها من التجارب- وهي تجربة جامعة ييل الأميركية التي دأبت منذ سنوات عدة على نشر دراسات مختصرة في فروع معرفية محدّدة تحت عنوان جامع هو: مختصر تأريخ الـ… A Little History of …))، وكم قضيتُ أوقاتًا ممتعة في قراءة بعض تلك العناوين المثيرة. يمكن الإشارة أيضًا إلى سلسلة «المعرفة الأساسية Essential Knowledge Series» الرائعة التي يصدرها معهد ماساتشوستس التقني MIT الأميركي، وتعدّ هي الأخرى منصّة رائعة لتوفير معرفة رصينة من مؤسسة أكاديمية بحثية لطالما وصفت بأنها (المطبخ التقني) الأكثر أهمية في عالمنا.

إنّ ممّا يلفت النظر هو أنّ صناعة الترويج المعرفي ما عادت فاعلية مقتصرة على المؤسسات الجامعية الأكاديمية؛ فقد بتنا نشهد الكثير من السلاسل المعرفية التي تنشرها دور النشر العالمية الرصينة، ومَنْ يتابع تلك الإصدارات يعرف حتمًا بعض أهمّ تلك السلاسل وربّما يكون قرأ بعضًا منها، ولعلّ سلسلة «راوتليدج للأساسيات Routledge Basics » هي مثال واحد فحسب بين دور النشر. المعرفة في وقتنا الحاضر غدت منتجًا إنسانيًّا ثقافيًّا ذا وجهين؛ فهي من جانب تمثّل جوهر الرأسمال الرمزي الذي تتشكّل منه الثقافة البشرية، ومن جانب آخر هي سلعة مثل كلّ السلع تخضع لمؤثرات الترويج والدعم؛ ولمّا كانت البشرية على بوّابة منصّة انطلاق غير مسبوقة تجاه مستقبل واعد بالكثير من الممكنات -والكوارث- التقنية والعلمية فسيكون من المحتّم جعل المعرفة بكل جوانبها متاحة للجميع، وبخاصة في عصر العوالم الرقمية التي يسّرت تداول كلّ أشكال المعرفة.

المعرفة قوّة كما نعرف، وهي متطلّب أساسيّ للارتقاء البشري مثلما هي حقّ طبيعي كسائر الحقوق المعتمدة للبشر، وما لم تصبح المعرفة متاحة للجميع عبر كلّ الوسائط الممكنة فلن يكون بوسعنا الحديث عن بيئة تحترم كلّ حقوق الإنسان، وليت جامعاتنا وكلّ مؤسّساتنا الثقافية الحكومية والخاصة تبادر إلى ترجمة كلّ هذه الذخائر المعرفية المتاحة بصيغة سلاسل مميزة تصبح معروفة للقارئ.

جهودنا الترجمية في عالمنا العربي عشوائية، فردية الطابع، تفتقد اللمسة المؤسساتية وسياقات العمل الإداري المنضبط، وأمامنا رحلة شاقة في عصر بواكير الثورة التقنية الرابعة التي باتت تطرق أبوابنا بقوة.

لطفية الدليمي - روائية و مترجمة عراقية | يوليو 1, 2018 | مقالات

لطيفة الدليمي

لم يزل مفهوم الثقافة في سياق المقاربة الأنثروبولوجية يعني جِماع كلّ الرأسماليات الرمزية اللصيقة بالأنساق الفكرية والمادية التي تنشأ مع كلّ حضارة بشرية محدّدة بمحدّدات الجغرافيا والزمان، ولا شكّ في أنّ كلّ حضارة بشرية تتوفّر على عناصر ذات خصوصية مميزة تَسِمُ الأنساق الثقافية السائدة في العالم.

ثمّة عنصر محدّد بات الأكثر مساهمة من سواه في تشكيل الأنساق الثقافية العالمية منذ عصر النهضة الأوربية، وأعني بهذا العنصر (العلم) الذي أصبح القوّة الثورية القادرة على إعادة رسم خارطة التضاريس الثقافية في العالم، وبخاصة بعد أن ساهمت تطبيقاته التقنية في الارتقاء بنوعية الحياة البشرية عبر كبح المعوّقات المقيّدة لمسيرة التطوّر الإنساني وكذلك عبر فتح آفاق غير مسبوقة من الممكنات أمام العقل البشري.

تتجلّى علاقة العلم بالبنية التحتية للثقافة في نمطٍ من علاقة ثلاثية تدعم أطرافها الواحد الآخر في سياق علاقة تكاملية تتطوّر مع الزمن:

الطرف الأول: هو كَوْنُ العلم -وتطبيقاته التقنية المتسارعة- الأداة الأولى المعتمدة في خلق الثروة في عالمنا المعاصر بعد أن كانت الثروة قائمة على الملكيات العقارية الضخمة، ثمّ صارت تعتمد على الموارد الطبيعية في وقت لاحق قبل انفجار الثورات العلمية المتتالية التي تتوّجت بالثورة المعلوماتية – تلك الثورة التي تبشّر بولادة عصر ما بعد الإنسانية حيث سيكون نموذج (العقل البشري المعزّز بوسائط الذكاء الاصطناعي) هو النموذج المتوقّع بعد عشرين سنة من يومنا هذا (كما يتوقّع المُنظِّر المستقبلي وعالم الذكاء الاصطناعي راي كيرزويل Ray Kurzweil).

الطرف الثاني: هو أنّ الثقافة ممارسة بشرية تختصّ بالكائنات البشرية التي غادرت منطقة الحاجات البيولوجية البدائية (طبقًا لمُخطّط ماسلو Maslow في التراتبية الهرمية للحاجات الفردية)، وبلا شكّ فإنّ العلم هو القوة الأساسيّة التي حرّرت الكائن البشريّ من عبء العمل الميكانيكيّ الرتيب ووفّرت له الكثير من الوقت والمال اللازمين لكلّ ممارسة ثقافية.

الطرف الثالث: هو أنّ العلم بذاته ليس محض قوانين ومعادلات رياضياتية فحسب؛ بل هو توليفة متكاملة ومتناسقة من أنساق مفاهيمية تمنح الفرد قدرة على رؤية العالم بطريقة متمايزة نوعيًّا عمّا يراه الفرد غير المؤهّل علميًّا، وتنعكس مفاعيل هذه الرؤية على كيفية تشكيل الثقافة إلى حدّ أصبحنا معه نشهد الكثير من المنظّرين الثقافيين وممارسي الثقافة المؤثّرين من الحائزين على أرقى المؤهلات العلمية في الفيزياء والرياضيات وسواهما.

بالإشارة إلى هذه الأطراف الثلاثة، وبقدر ما يختصّ الأمر ببيئتنا العربية، يبدو أنّ اختلالاتٍ هيكليةً عميقة ضاربة الجذور قد تمكّنت من رسم معالم الأنساق الثقافية العربية ودمغتها بتلك السمات المعروفة عنها وهي -في معظمها- تتمحورُ حول إعلاء شأن الاشتغالات النسقية الفكرية العتيقة وترسيخ سطوتها، وتقليدية المناهج الدراسية وتخلّفها، وغَلَبَة الدراسات اللغوية التقليدية التي جعلت اللغة العربية أقرب إلى ألاعيب حُواة وسَحَرة تعتمد على الفذلكات والمناورات بدل جعلها عاملًا مساهمًا في النهضة الثقافية الشاملة من خلال تطويعها المهذّب والمتناسق -من غير كثير تصنّع- مع التطوّرات الثقافية العالمية.

لا يمكن بالطبع فصل التأثير المتبادل المفترض بين العلم والأنساق الثقافية في المشهد العربي عن نمط خلق الثروة لدينا؛ إذ ما زال العلم يُعَدّ عند كثير من الأوساط اشتغالًا فوقيًّا بعيدًا من ملامسة قاع البنية التحتية للثقافة، وتتعاظم معالم هذه (الفوقية) كلّما كان الاقتصاد ريعيًّا لا يتطلّب تفعيل كثرة من الاشتغالات المعرفية التي تمثّل قاطرة تجرّ وراءها عربة الاقتصاد المبشرة بخلق السيولة المالية اللازمة لإدامة زخم الثقافة والارتقاء بها.

إنّنا مُقبِلون خلال عقدين من الزمان على عصر غير مسبوق ستكون فيه المعرفة العلمية الرفيعة والدقيقة ركنًا أساسيًّا من مشهد المعيشة البشرية اليومية فضلًا عن الثقافة بكلّ أنساقها المتنوّعة، ولن يكون ثمّة متّسع لمن لم تكن مفاهيم العلم (مثل: نظرية كلّ شيء، والدماغ المعزّز بالقدرات الاحتسابية، والذكاء الاصطناعيّ العميق، والهياكل وخوارزمات البيانات، والحوسبة الكمّية،… إلخ) ركنًا جوهريًّا في ثقافته العامة مثلما في حياته اليومية.

لطفية الدليمي - روائية و مترجمة عراقية | نوفمبر 1, 2017 | الملف, كتاب الملف

حاصرتني على مديات طويلة كتابات نقاد يحيلون كل ما تكتبه الكاتبات على أنه أدب نسوي، أو أدب نسائي، وأحيانًا يجنحون إلى تسميته «الأدب الأنثوي» وهي تسمية تميل إلى التجنيس (ذكوري – أنثوي)، يخلط معظم هؤلاء النقاد دومًا بين مصطلحي «نسائي» و«نسوي»، ونعلم مدى اختلاف بين الاثنين. شخصيًّا لا أتقبل هذا التصنيف الملتبس؛ فأنا أرى أن خطابي الأدبي يأتي في السياق الفكري المعرفي في جدل الفكر مع الواقع والذات مع الموضوع، وأجده -في الأغلب- خطابًا إبداعيًّا غير منفصل عن خطاب «الآخر» – الرجل إلا في ميزاته اللغوية والبنائية ورؤيته للعالم من منظور فكري وزاوية قد تختلف أحيانًا أو لا تختلف عن رؤية الكُتّاب الرجال.

لطالما كنت أرفض اشتغالات نقاد يبحثون في موضوعة محددة لدى الكاتبات مثل: التجديد أو مفهوم الحرية تحت اسم الأدب النسائي الذي يحصر بين قوسي البحث التعسفي كاتبات مرموقات بارزات، وكاتبات مبتدئات لا يمتلكن الحد الأدنى من شروط الإبداع والوعي لينقَّب في أعمالهن عن الثيمة المدروسة، وفي الوقت ذاته كنت أرفض اشتغالات نقاد آخرين يبحثون عن «النزعة النسوية» لدى كاتبات تختلف أعمالهن ومواقفهن كل الاختلاف عن الفكر النسوي.

تقول ماري إيغلتون في كتابها «نظرية الأدب النسوي» (2016م): إنه ما من طريق واحد مباشر لنظرية الأدب النسوي؛ بل هي مسارات متوازية وتقاطعات وتبادلات وطرق ملتوية (…) تحرّض على السجال مع مختلف الخطابات النقدية الأخرى. شخصيًّا أرى من أجل تفكيك المفهوم وتوضيب الاختلافات لا بد من الانتباه إلى وجود ثلاثة مستويات للكتابة المنسوبة للكاتبات:

المستوى الأول: كتابة الأنثى

وهي الكتابة التي تعتمد البوح والتشكي، وتسفح التداعيات العشقية والجنسية، وتتخذ لغة مهادنة عاطفية هشة لا تتعدى الحديث عن الذات المهزومة المستلبة، وتعتمدها نسبة واسعة من هاويات الكتابة المبتدئات، أو الكاتبات مُنتجات الأدب السياحي والروايات العاطفية السطحية، وتحفل الساحة العربية بكثير من هؤلاء الكاتبات اللائي يمكن حصرهن في خانة كتابة الأنثى، ويتفشَّى نمط كتاباتهن الهشة راهنًا على مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات النسائية.

المستوى الثاني: أدب نسائي

وهو مصطلح يحيل إلى تصنيف بيولوجي للفصل بين جنس الرجال والنساء، والتعامل معه انطلاقًا من أحكام مؤسسة على تقاليد ذكورية متمركزة، وهو ما يرفضه معظم الكاتبات؛ لأنه يحصرهن في غيتو بيولوجي لا أفق له، يحاصر كتابة المرأة، ويحدّد التعامل مع نصوصها وفق تمييز جنسي محض دون الارتكان إلى المكونات المعرفية والتقاليد الإبداعية والتجريب الفني.

المستوى الثالث: أدب نسوي

وهو مصطلح منبثق من النزعة النسوية (الفيمنزم Feminism) ويمثل الخطاب المنطلق من وعي ضدي لهيمنة الخطاب الذكوري، ويعمل على تأثيث المعنى بمضامين تتصل بتأريخ طويل من الاضطهاد والظلم الذي طال النساء من المجتمعات البطريركية، ويتضمن وعيًا فكريًّا ومضامين سياسية، ولا يشترط أن تكتبه النساء؛ فهناك نقاد وكتاب نسويون (فيمنست) يؤازرون النسوية ويدافعون عن توجهاتها. لا أجدني -على المستوى الشخصي- معنية كثيرًا بهذه التصنيفات النقدية؛ لكني أعرف وبعد عقود من ممارسة الكتابة السردية في القصة والرواية أن هناك شحنة حيوية متدفقة في لغتي انبثقت من منطقة وعيي بذاتي الإنسانية ورؤيتي للعالم من وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفكرية) وليست نسائية مجردة، وأجدني أقف في منطقة لا تفترض تناقضًا عدوانيًّا مع الرجال كما تفعل النسويات المتطرفات. واجهت المشهد الثقافي بخبرة نضال اجتماعي مبكر، ثم بشغف الأداء الإبداعي والمثابرة والبحث المعرفي، ونجحت في إرساء أسلوب سردي يخصني، ولغة تقف على التخوم الغامضة التي تفصل بين الخطاب الذكوريّ المعنيّ بالبلاغة التقليدية وبين اللغة الرؤيوية التي تجسد نظرتي إلى الذات الإنسانية الأنثوية وموقعها من العالم؛ فغدت لغتي أو خطابي الأدبي بعد هذا حقلًا فعالًا ومتفاعلًا من الانشغالات الفكرية والصراعات والمواجهات مع الخطاب العام المستند إلى موروث ذكوري يتحكم بمفاصل المجتمع، ويحجر المرأة في أقفاص أيديولوجية وعقائدية تتشابك مع التقاليد القبلية والشعبية، ولم تعترضني -شخصيًّا- معيقات ثقافية أو اجتماعية عبر مسيرتي الأدبية الطويلة على الضد من حظوظ كاتبات أخريات كابدن مصاعب جمة، وواجهن حواجز اجتماعية حالت دون ازدهارهن الإبداعي.

وهو مصطلح منبثق من النزعة النسوية (الفيمنزم Feminism) ويمثل الخطاب المنطلق من وعي ضدي لهيمنة الخطاب الذكوري، ويعمل على تأثيث المعنى بمضامين تتصل بتأريخ طويل من الاضطهاد والظلم الذي طال النساء من المجتمعات البطريركية، ويتضمن وعيًا فكريًّا ومضامين سياسية، ولا يشترط أن تكتبه النساء؛ فهناك نقاد وكتاب نسويون (فيمنست) يؤازرون النسوية ويدافعون عن توجهاتها. لا أجدني -على المستوى الشخصي- معنية كثيرًا بهذه التصنيفات النقدية؛ لكني أعرف وبعد عقود من ممارسة الكتابة السردية في القصة والرواية أن هناك شحنة حيوية متدفقة في لغتي انبثقت من منطقة وعيي بذاتي الإنسانية ورؤيتي للعالم من وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفكرية) وليست نسائية مجردة، وأجدني أقف في منطقة لا تفترض تناقضًا عدوانيًّا مع الرجال كما تفعل النسويات المتطرفات. واجهت المشهد الثقافي بخبرة نضال اجتماعي مبكر، ثم بشغف الأداء الإبداعي والمثابرة والبحث المعرفي، ونجحت في إرساء أسلوب سردي يخصني، ولغة تقف على التخوم الغامضة التي تفصل بين الخطاب الذكوريّ المعنيّ بالبلاغة التقليدية وبين اللغة الرؤيوية التي تجسد نظرتي إلى الذات الإنسانية الأنثوية وموقعها من العالم؛ فغدت لغتي أو خطابي الأدبي بعد هذا حقلًا فعالًا ومتفاعلًا من الانشغالات الفكرية والصراعات والمواجهات مع الخطاب العام المستند إلى موروث ذكوري يتحكم بمفاصل المجتمع، ويحجر المرأة في أقفاص أيديولوجية وعقائدية تتشابك مع التقاليد القبلية والشعبية، ولم تعترضني -شخصيًّا- معيقات ثقافية أو اجتماعية عبر مسيرتي الأدبية الطويلة على الضد من حظوظ كاتبات أخريات كابدن مصاعب جمة، وواجهن حواجز اجتماعية حالت دون ازدهارهن الإبداعي.

لا يمكننا تحديد سمات واضحة للإبداع النسائي العربي وإخضاعه للتقييم النقدي؛ إنما بوسعنا القول: إن مشكلاتنا الاجتماعية والأوضاع السياسية المضطربة والحروب والتحولات الطبقية التي مرت على العراق قد تركت وشومها على النص الأدبي وقيدته أو حدّدت اتجاهاته وطبيعة الخطاب، وإن معظم الأديبات عندنا -باستثناء أسماء معدودة– لم يعنين بتحديد خيارات الخطاب الأدبي: هل هو خطاب نسوي يتوفر على الاشتراطات الأساسية في الكتابة النسوية؟ أم أنه خطاب يتخذ من اللغة الذكورية السائدة وعاء له؟ أم أنه يقع بين كتابة الأنثى والكتابة النسائية؟ وهل انطوت أعمالهن على معطيات معرفية وفكرية تشير إلى تبني خطاب محدد؟ ربما تمتلك بعض الكاتبات خصوصية في امتلاك وجهة نظر خاصة إلى واقعنا وحياتنا وأوضاع النساء في مجتمعنا؛ إنما من دون أن تتركز هذه الخصوصية وتشكل ملمحًا بارزًا في أعمالهن؛ مما يتيح لنا اعتبارها سمة مميزة للكتابة النسائية العراقية.

موقف الكاتبات من المصطلح

يرفض كثير من الكاتبات حصر نتاجهن في المعزل البيولوجي تحت مسمى «الأدب النسائي» الذي تتحكم إيحاءاته بالاشتغال النقدي؛ فيجري التعامل مع نتاجهن على أنه (نتاج فـئة) لا يندرج ضمن النتاج الأدبي العام الذي يبقى حكرًا على الكُتّاب الرجال؛ فقد ظهرت خلال العقود الأربع الماضيات كتب نقدية عراقية وعربية اتسمت بذكورية مفرطة ولم تتطرق إلى أي عمل أدبي مميز أنتجته الكاتبات مكتفية بالكتاب الرجال. أجد أن معظم النقاد يعامل نتاج الكاتبات على أنه نتاج (الآخر المختلف) ولا بد من إخضاعه للتقييم المتشدد تارة أو التعاطي معه بضرب من التواطؤ العاطفي القائم على دوافع اجتماعية تارة أخرى، أو يتساهل النقد حينًا آخر في الحكم على المستوى الفني للنص لكونه نتاج نساء ينبغي (تشجيعهن) وتكريسهن مع هشاشة النص وسذاجته وتقليديته وضعفه الفني.

استمرأت بعض الكاتبات العربيات الانضواء تحت مسمى «كتابة الأنثى» منساقات وراء حس تجاري، فقدَّمن كتابات قابلة للتسويق السريع تتبناها وسائل الإعلام ودور النشر التجارية التي تجيد تسويقها لفئات عمرية معينة تغويها مقاربة المسكوت عنه ودغدغة الحرمانات العاطفية والكبت الجنسي، وتبعتها موجة من الكتابات النسائية اشتغلت في الفضاء ذاته مستفيدة من هوس السوق بكتابة الأنثى وبوحها والمراهنة على الربح المادي في الترويج لهذا النمط من الكتابات على حساب المستوى الفني.

مقابل ذلك كرست -شخصيًّا- خطابًا يمكن إحالته إلى (السردية الجديدة) وما تتطلبه من لغة تمزج بين خطابات متعددة تتبنى الاختلاف وتكرس المغايرة ولا تقلد الخطاب الذكوري ولا تنصاع إلى اشتراطات النقدية النسوية ما بعد البنيوية التي تحبس النص النسوي في دائرة اللاشعور باعتباره مركز إشعاع الخطاب النسوي، فتحرض الكاتبات على وضع أجسادهن في كتاباتهن لمواجهة التمركز الذكوري والاضطهاد الجنسي، وهو ما أوجد ظاهرة أدبية نسوية تستثمر أوضاع النساء الهامشية لإعلان الحرب على الرجال باعتبارهم المسؤولين عن تردي أوضاعهن من دون إدراك الأبعاد الأنثروبولوجية والسياسية والاقتصادية للاستقطاب الذكوري.

لطفية الدليمي – روائية عراقية

عندما أكمل بابا دراسته ما قبل الجامعية بتفوق واضح كان من البديهي إرساله في بعثة دراسية لاستكمال دراسته الجامعية والعليا في بريطانيا؛ فقد سبق لأبيه أن درس في جامعة أُكسفورد، وأراد لابنه الدراسة في جامعة كمبردج، وهما في هذا الأمر يتشابهان مع نهرو وابنته إنديرا ولكن بأدوار معكوسة؛ إذ درس نهرو في كمبردج ودرست إنديرا في أُكسفورد. كان أمر الحصول على مقعد دراسي في كمبردج ميسرًا بسبب تفوق بابا وقدرة أبيه المالية، فضلًا عن أن عم بابا كان سبق له التبرع بمبلغ مالي قدره 20 ألفًا من الباوندات الإسترلينية للجامعة في عشرينيات القرن الماضي، وهو مبلغ عظيم حينذاك لا يقوى عليه أغلب البريطانيين.

عندما أكمل بابا دراسته ما قبل الجامعية بتفوق واضح كان من البديهي إرساله في بعثة دراسية لاستكمال دراسته الجامعية والعليا في بريطانيا؛ فقد سبق لأبيه أن درس في جامعة أُكسفورد، وأراد لابنه الدراسة في جامعة كمبردج، وهما في هذا الأمر يتشابهان مع نهرو وابنته إنديرا ولكن بأدوار معكوسة؛ إذ درس نهرو في كمبردج ودرست إنديرا في أُكسفورد. كان أمر الحصول على مقعد دراسي في كمبردج ميسرًا بسبب تفوق بابا وقدرة أبيه المالية، فضلًا عن أن عم بابا كان سبق له التبرع بمبلغ مالي قدره 20 ألفًا من الباوندات الإسترلينية للجامعة في عشرينيات القرن الماضي، وهو مبلغ عظيم حينذاك لا يقوى عليه أغلب البريطانيين.

ثانيًا- الإيغال في الرطانات الفكرية التي جاءت بها صَرعات ما بعد الحداثة: لطالما تساءلتُ وأنا أنهي قراءة كتاب يتناول موضوعةً من الموضوعات ما بعد الحداثوية (بنيوية، تفكيكية، تحليل الخطاب، ألسنيات، سيميائية،… إلخ): هل تستحق هذه الرطانات اللغوية المفككة العبء المسفوح في ترجمتها؟ هل ستساهم في تعظيم رصيدنا الثقافي والارتقاء بذائقتنا البشرية؟ يبدو لي أنّ الارتماء في أحضان هذه الترجمات إنما هي (حيلة) يريدها بعضٌ لكي يتملّص من عبء المساءلة الدقيقة لمادته الترجمية فيما لو كانت في ميدان معرفي ذي قواعد ناظمة وحاكمة محدّدة؛ أما هذه التهويمات الموهومة بأوهام البلاغة المستحدثة والفصاحة الجديدة فليست سوى رطانات تهدر المال والوقت والجهد، وبخاصة بعد أن تراجعت حركة «ما بعد الحداثة» وأخلت مواقعها للمصنّفات العلمية والتقنية والفلسفية الرصينة. لم يعُد من اعتبار يذكر للرطانات اللغوية والفكرية المتعجرفة التي تدّعي السعي وراء الأفكار الكبيرة؛ بل صار المقياس الحاسم هو التأثير الإجرائي في طبيعة الحياة، ومفاعيل هذا التأثير في إعادة تشكيل الحياة بالكيفية التي يدركها الفرد في حيثيات حياته اليومية.

ثانيًا- الإيغال في الرطانات الفكرية التي جاءت بها صَرعات ما بعد الحداثة: لطالما تساءلتُ وأنا أنهي قراءة كتاب يتناول موضوعةً من الموضوعات ما بعد الحداثوية (بنيوية، تفكيكية، تحليل الخطاب، ألسنيات، سيميائية،… إلخ): هل تستحق هذه الرطانات اللغوية المفككة العبء المسفوح في ترجمتها؟ هل ستساهم في تعظيم رصيدنا الثقافي والارتقاء بذائقتنا البشرية؟ يبدو لي أنّ الارتماء في أحضان هذه الترجمات إنما هي (حيلة) يريدها بعضٌ لكي يتملّص من عبء المساءلة الدقيقة لمادته الترجمية فيما لو كانت في ميدان معرفي ذي قواعد ناظمة وحاكمة محدّدة؛ أما هذه التهويمات الموهومة بأوهام البلاغة المستحدثة والفصاحة الجديدة فليست سوى رطانات تهدر المال والوقت والجهد، وبخاصة بعد أن تراجعت حركة «ما بعد الحداثة» وأخلت مواقعها للمصنّفات العلمية والتقنية والفلسفية الرصينة. لم يعُد من اعتبار يذكر للرطانات اللغوية والفكرية المتعجرفة التي تدّعي السعي وراء الأفكار الكبيرة؛ بل صار المقياس الحاسم هو التأثير الإجرائي في طبيعة الحياة، ومفاعيل هذا التأثير في إعادة تشكيل الحياة بالكيفية التي يدركها الفرد في حيثيات حياته اليومية.

وهو مصطلح منبثق من النزعة النسوية (الفيمنزم Feminism) ويمثل الخطاب المنطلق من وعي ضدي لهيمنة الخطاب الذكوري، ويعمل على تأثيث المعنى بمضامين تتصل بتأريخ طويل من الاضطهاد والظلم الذي طال النساء من المجتمعات البطريركية، ويتضمن وعيًا فكريًّا ومضامين سياسية، ولا يشترط أن تكتبه النساء؛ فهناك نقاد وكتاب نسويون (فيمنست) يؤازرون النسوية ويدافعون عن توجهاتها. لا أجدني -على المستوى الشخصي- معنية كثيرًا بهذه التصنيفات النقدية؛ لكني أعرف وبعد عقود من ممارسة الكتابة السردية في القصة والرواية أن هناك شحنة حيوية متدفقة في لغتي انبثقت من منطقة وعيي بذاتي الإنسانية ورؤيتي للعالم من وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفكرية) وليست نسائية مجردة، وأجدني أقف في منطقة لا تفترض تناقضًا عدوانيًّا مع الرجال كما تفعل النسويات المتطرفات. واجهت المشهد الثقافي بخبرة نضال اجتماعي مبكر، ثم بشغف الأداء الإبداعي والمثابرة والبحث المعرفي، ونجحت في إرساء أسلوب سردي يخصني، ولغة تقف على التخوم الغامضة التي تفصل بين الخطاب الذكوريّ المعنيّ بالبلاغة التقليدية وبين اللغة الرؤيوية التي تجسد نظرتي إلى الذات الإنسانية الأنثوية وموقعها من العالم؛ فغدت لغتي أو خطابي الأدبي بعد هذا حقلًا فعالًا ومتفاعلًا من الانشغالات الفكرية والصراعات والمواجهات مع الخطاب العام المستند إلى موروث ذكوري يتحكم بمفاصل المجتمع، ويحجر المرأة في أقفاص أيديولوجية وعقائدية تتشابك مع التقاليد القبلية والشعبية، ولم تعترضني -شخصيًّا- معيقات ثقافية أو اجتماعية عبر مسيرتي الأدبية الطويلة على الضد من حظوظ كاتبات أخريات كابدن مصاعب جمة، وواجهن حواجز اجتماعية حالت دون ازدهارهن الإبداعي.

وهو مصطلح منبثق من النزعة النسوية (الفيمنزم Feminism) ويمثل الخطاب المنطلق من وعي ضدي لهيمنة الخطاب الذكوري، ويعمل على تأثيث المعنى بمضامين تتصل بتأريخ طويل من الاضطهاد والظلم الذي طال النساء من المجتمعات البطريركية، ويتضمن وعيًا فكريًّا ومضامين سياسية، ولا يشترط أن تكتبه النساء؛ فهناك نقاد وكتاب نسويون (فيمنست) يؤازرون النسوية ويدافعون عن توجهاتها. لا أجدني -على المستوى الشخصي- معنية كثيرًا بهذه التصنيفات النقدية؛ لكني أعرف وبعد عقود من ممارسة الكتابة السردية في القصة والرواية أن هناك شحنة حيوية متدفقة في لغتي انبثقت من منطقة وعيي بذاتي الإنسانية ورؤيتي للعالم من وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفكرية) وليست نسائية مجردة، وأجدني أقف في منطقة لا تفترض تناقضًا عدوانيًّا مع الرجال كما تفعل النسويات المتطرفات. واجهت المشهد الثقافي بخبرة نضال اجتماعي مبكر، ثم بشغف الأداء الإبداعي والمثابرة والبحث المعرفي، ونجحت في إرساء أسلوب سردي يخصني، ولغة تقف على التخوم الغامضة التي تفصل بين الخطاب الذكوريّ المعنيّ بالبلاغة التقليدية وبين اللغة الرؤيوية التي تجسد نظرتي إلى الذات الإنسانية الأنثوية وموقعها من العالم؛ فغدت لغتي أو خطابي الأدبي بعد هذا حقلًا فعالًا ومتفاعلًا من الانشغالات الفكرية والصراعات والمواجهات مع الخطاب العام المستند إلى موروث ذكوري يتحكم بمفاصل المجتمع، ويحجر المرأة في أقفاص أيديولوجية وعقائدية تتشابك مع التقاليد القبلية والشعبية، ولم تعترضني -شخصيًّا- معيقات ثقافية أو اجتماعية عبر مسيرتي الأدبية الطويلة على الضد من حظوظ كاتبات أخريات كابدن مصاعب جمة، وواجهن حواجز اجتماعية حالت دون ازدهارهن الإبداعي.