خضير الزيدي - صحافي عراقي | مارس 1, 2020 | تشكيل

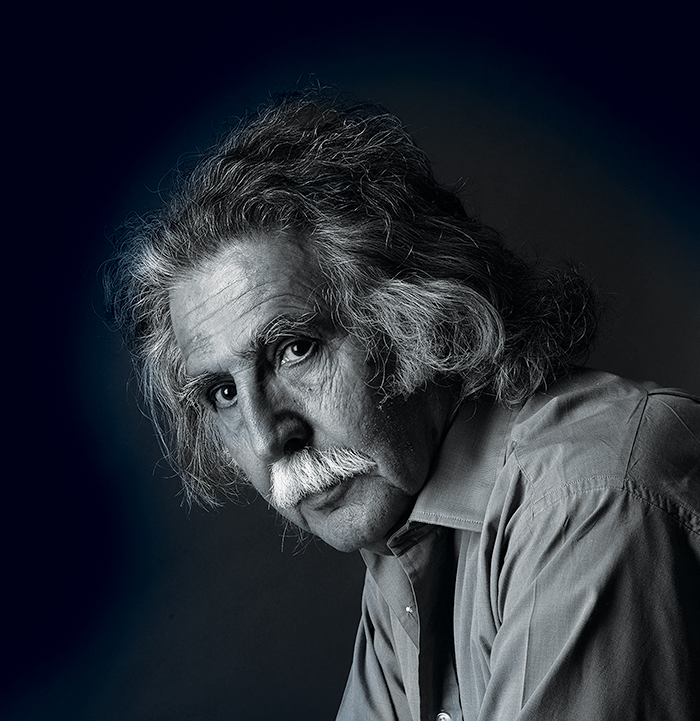

يعد سعد الطائي واحدًا من أبرز الأسماء الفنية العراقية منذ زمن بعيد. ولد هذا الفنان عام 1935م على ضفاف نهر الفرات قرب مدينة بابل التاريخية. أحب الطبيعة فرسم تفاصيلها منذ صباه. نال شهادة الماجستير في الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة في روما في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ليعد أحد أعضاء جمعية الانطباعيين الذين ساهموا في تعزيز هذه المدرسة الفنية. ترأس قسمي التربية الفنية والفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة. يطرح هذا الحوار شيئًا من الأثر التاريخي لواحد من الرواد في الرسم العراقي. حاورناه حول منجزه الفني في مرحلة الخمسينيات، وكيف ينظر إلى الفنون في هذا الزمن بعد أن طرأت متغيرات فنية وذائقة جمالية تعد اليوم مختلفة لو قورنت بمراحل سابقة.

● من يتابع رسوماتك يعتقد أنك تلازم التجريب، أيمكن لي أن أعد هذا الأمر هاجسًا لإعادة صياغة نصك البصري بين فينة وأخرى؟

■ لم يكن التجريب في أعمالي هاجسًا لمجرد التجريب، وإنما هي الدوافع الملازمة للاستمرار في العمل ينتج منها ما يمكن اعتباره تجريبًا متصلًا ببعضه مع ما سبقه في الأسلوب والموضوع، ففي الخمسينيات وما بعدها كان اهتمامي بالطبيعة وما فيها من ظروف تنعكس على ما فيها من بشر ومعاناتهم، وكان ذلك في رسومي التي نفذتها عن الأهوار في الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي. فالموضوع هو الذي يحدد الصياغة واللون فتجد في رسوم الأهوار كان اللون السائد الأزرق وما جاوره، وعندما رسمت الصحراء فمن الطبيعي أن تكون الألوان ترابية، أما الفضاء فكان في الاثنين البحر والسماء والأرض الممتدة، وكان تداخل الأرض أو الماء في تقطيعات الفضاء متميزًا بكونه جزءًا من اللوحة وليس تزويقًا لها، وعندما رسمت الإنسان محاصرًا بالأخشاب كان ذلك تحولًا من السكون إلى الحركة وانتقال العين من جزء إلى آخر في اللوحة، وعندما رسمت الأحجار لا لكونها أحجارًا بشكلها المألوف وإنما خلقت منها حياة، وكانت تسميتي للمعرض «الأحجار تنطق بصمتها»، أو المعرض الذي قدمته في الثمانينيات عن (الأمل) وقدرة الإنسان على البقاء ما دام الأمل أمامه وهكذا، فالموضوع له الأثر الكبير في تحويل الشكل لغاياته مع الاحتفاظ بالأسلوب والتقنية التي ميزت أعمالي.

● اسمح لي أن أتساءل عن رؤيتك للفن في هذه المرحلة، وأود أن تقارنها لي بخمسين عامًا مضت؟

● اسمح لي أن أتساءل عن رؤيتك للفن في هذه المرحلة، وأود أن تقارنها لي بخمسين عامًا مضت؟

■ إن كان سؤالك يتعلق بالفن العراقي فيمكن لنا القول إنه بخير والفن في هذا البلد مستمر وفي تقدم، طالما هناك مدارس للفن كمعهد الفنون والأكاديميات التي يتخرج منها العديد ممن نستطيع القول إنهم يدركون ما يفعلون. لكن يبقى فرق كبير بين من يقلد الآخرين أو الاتجاهات الفنية العالمية وبين من يجد له طريقًا يميزه عن غيره ويكون مخلصًا لعمله ولأهدافه، وهؤلاء الفنانون درس غالبيتهم على أيدي رواد الحركة الفنية في العراق ممن درسوا في الخارج، ومعنى الدراسة في الخارج هو استيعاب ما يمكن الحصول عليه من الأستاذ أو المحيط الذي يساعده كثيرًا على التحصيل الفني، وأقصد بالمحيط هنا المتاحف المليئة بالأعمال الفنية، والمعارض الفنية المعاصرة التي يطلع عليها ويزيد من خبرته في التقنيات والاتجاهات والإبداعات التي لا تنتهي… أما ما كان سائدًا قبل خمسين عامًا أو يزيد فهو محدود بمحدودية الفنانين الذين عادوا من الغرب، وهم على قلتهم مبدعون ومتميزون ولكل منهم أسلوبه الخاص الذي كان أساسه الدراسة الأكاديمية في البلدان التي كانوا فيها في تلك المدة، فكانت الجماعات الفنية قليلة لكن المعارض التي نقيمها سنويًّا لها وزن فني عال، وإقبال الجمهور الذواق للفن لم يكن تقليدًا للآخرين بل تذوقًا حقيقيًّا ومعرفة عالية وثقافة فنية جعلت منهم أو من بعضهم مقتنين للأعمال الفنية التي يتفاخرون باقتنائها. من تلك الجماعات الرائدة جماعة الرواد، وجماعة بغداد للفن الحديث، وجماعة الانطباعيين العراقيين، ثم تلتها في ستينيات القرن الماضي جماعات أخرى كانت في نشاط مستمر وتواصل مع الحداثة وما ينتجه الآخرون، واستيعاب الأفكار الجديدة والأساليب المختلفة، لكنني أقول إن من اعتمد على إمكانياته الذاتية وتطوير أسلوبه في البحث والتقصي بقي مستمرًّا بأسلوب متميز، أما أولئك الذين تأثروا واستمرت علاقاتهم بما ينتجه غيرهم فلا تتمكن من تمييز عمل عن آخر ولا يمكن تشخيص أحدهم عن الآخر.

● هل تعتقد أن النقد المعاصر قد ولج عميقًا إلى تجربة مهمة كتجربتك الفنية؟

■ في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وبداية نشوء الجماعات الفنية ومن ثم جمعية الفنانين العراقيين (1954م) كان النقد الفني مرافقًا للحركة الفنية. على الرغم من قلة النقاد آنذاك، وكان النقد موضوعيًّا لا يجامل أحدًا، وقد كتب العديد منهم عن أعمالي وحرصوا على متابعة ما أنجزه. وآراؤهم الصريحة في التحولات الأسلوبية التي أبقت على الطراز متميزًا في كل الحقب المتتالية، فقد كتب جبرا إبراهيم جبرا، وكتب شوكت الربيعي الذي استمر طويلًا في متابعته لأعمالي ونقدها، وشاكر حسن آل سعيد وعادل كامل الذي ما زالت كتاباته عن منجزي مؤثرة وعميقة، والعديد من النقاد الآخرين. وقد برزت مؤخرًا دراسة أكاديمية للباحثة إخلاص ياس السامرائي في رسالتها التي نالت بها درجة الماجستير عام 2003م ففي هذه الدراسة تطرقت إلى التطور الأسلوبي في أعمالي من عام 1950 حتى عام 2000م، ثم مؤخرًا صدر كتاب نقدي عن جمعية الفنانين العراقيين من تأليف الدكتور جواد الزيدي الذي كان موفقًا في (الولوج عميقًا) إلى تجربتي التي زادت على نصف القرن. وما أجده ضروريًّا هو أن يكون الناقد متابعًا لما ينجزه الفنان، وأن يبحث في الجديد المتطور والتحولات التي لا تأخذ العموميات بل التفاصيل لمنجز واحد مثلًا ودراسته وسبر أغواره، فالمتلقي ينتظر ما يراه الناقد ويحلله كي تزداد المتعة وتعم الثقافة الفنية.

إشكاليات التسميات

● أما زلت وفيًّا للمدرسة الانطباعية، وما مؤثراتها السابقة واللاحقة في فنك؟

● أما زلت وفيًّا للمدرسة الانطباعية، وما مؤثراتها السابقة واللاحقة في فنك؟

■ إن إشكالية التسميات ما زالت قائمة عندنا وتسمية الجماعات الفنية في مقدمتها، ومنها جماعة الانطباعيين العراقيين التي كان مؤسسها الفنان حافظ الدروبي، وصرت عضوًا فيها حال رجوعي من الدراسة في إيطاليا عام 1957م، ولم يكن جميع أعضائها انطباعيين، ولم أكن أنا كذلك لكن هذه التسمية طبعتنا بطابع الانطباعية التي حاولنا مرارًا تغيير التسمية، وغيرت من جماعة الانطباعيين إلى جماعة الانطباعيين العراقيين للابتعاد من المدرسة الانطباعية الفرنسية في القرن التاسع عشر التي كانت تسميتها تنطبق على أساليب الفنانين المنتمين إليها، وبهذا لم تكن التسمية عندنا منطبقة على أساليب غالبية أعضاء هذه الجماعة، ولكن أقول إني لم أبتعد عن الاهتمام بالانطباعات التي تحدثها البيئة في أعمالي، ولم أبتعد إلى التجريد، فالتغيير عندي أهم من الشكليات المجردة.

● أود أن أتساءل عن هوية فنك أين تكمن اليوم سواء الفكرية منها والجمالية؟

■ أنا مهتم بمخاطبة المشاهد ليس سطحيًّا وإنما في جعله ينظر إلى اللوحة ويدور بعينيه في كل بقعة منها، فأنا لا أهتم بنقطة نظر واحدة يرتكز عليها الموضوع، وإنما مجموعة من النقاط المنظورية، أرضية كانت أم فضائية، هكذا من ناحية الشكل أما الموضوع فهو أساسي في أعمالي، والفكر الذي يدفعني إلى إنتاج اللوحة ليس إلا عمق مشاهدة وتمحيص لما أراه وأتأثر به. والقراءة كذلك منبع كبير للمعارف وقراءة الشعر تنير الدرب للفنان وتلهم خياله كما هي الحال عند الشاعر.

ذاكرة الفنان

● كيف لك أن توفق بين الذاكرة ومظاهر اليوم في رسم لوحة لا تخرج عن إطار أسلوبك المميز بتوظيف البيئة والماضي معًا؟

■ إن ما تختزنه الذاكرة من الطفولة لا ينسى، وهو ما يثير في الفنان الرغبة في استذكاره، وعندما أرسم قد تمر حادثة أو مشهد علق في الذاكرة يكون مؤثرًا في عملي تمتزج معه ما في المخيلة من مفردات قد تكون واضحة أو ضبابية لكنها فعالة في المشهد الجديد، والأسلوب لا يتأثر كثيرًا في تغيير المشهد أو الفكرة. أما مفردات البيئة فهي مكررة إلا في الأدوات التي تستحدث لتجد مكانها في اللوحة.

● كان للمرأة نصيب من لوحاتك، وكان للقباب حضور مميز وللقارب رؤية زمنية، هل ما زال تأسيس هذا الفضاء سمة لمعالجاتك الفنية؟

■ رسمت العديد من اللوحات التي تمثل المرأة وبخاصة في كونها رأس هرم البيت مع الأطفال، وهناك العديد من هذه اللوحات يمثل العائلة ثلاثية الأشخاص، فمرة داخل صخرة، ومرة تتحمل ضغوطًا مما حولها، وأخرى مع نساء تجمعهن اللوحة لكن دون ارتباط إلا في التوجه إلى مكان معين، فترى في بعض اللوحات نساء يندفعن إلى السوق أو إلى اتجاه غير معلوم منفصلات عن بعضهن كما في بعض لوحات الستينيات، لكن الهدف واحد. رسمت أشخاصًا لا تظهر عليهم معالم المرأة أو الرجل لتمثيل الإنسان لغاية أريدها، أما القارب فكان رسمه بتأثير البيئة التي شاهدتها وأغرتني في مخاطبتها… ومرة أعجبني مشهد تلاميذ المدرسة الذين يصلون بقواربهم (المشاحيف) ويتركون المجاديف متكئة على حائط المدرسة، وعند انتهاء الدوام يأخذ كل واحد منهم مجدافه وينطلق مع أخيه أو أخته متجهًا إلى كوخه في الهور. أما عن سؤالك عن القباب فهي الحقبة الأخيرة التي انبهرت برسم معالمها، وابتدأت أول لوحة عن القبة المخروطية لزمرد خاتون، وبعد دراسة تلك الأشكال أثارتني مشاهد القباب الأخرى والمآذن والأروقة في القصر العباسي وأروقة الجامعة المستنصرية وغيرها، فأنا لا أرسمها كما هي منظورة كما الآلة، وإنما أريد لها أن تتداخل فيها المشاهد كما تتداخل مشاهد زوار القباب المقدسة من خلال المرايا في سقوف المبنى، والفضاء ملازم لأعمالي. وقد أثار ذلك اهتمام المخرج الكبير إبراهيم جلال في قيامي بتصميم عدد من الديكورات لمسرحيات أخرجها.

● أتشغلك المسألة الباطنية وتوظيفها في الفن؟

● أتشغلك المسألة الباطنية وتوظيفها في الفن؟

■ لا أضع من يتلقى أعمالي في محنة قد تبعده من فهم مقاصدي، ولذلك أتحسس بأن ما يشغلني هو الوصول إلى المتلقي وتعرفه على ما أريد لا بالسهولة المطلقة ولا بالصعوبة والتعقيد الذي لا مبرر له، ومن العبث أن يقوم الفنان بالتنظير داخل اللوحة فهي لغة وحدها تشاهد في كل مكان وكل زمان، أما المسألة الباطنية فأنا أقول هي أساس كل أعمالي، وليست هناك لوحة رسمتها من دون أن يكون فيها ما يمكن قراءته والاستمتاع به.

● أريد أن تعلن لي عن انطباعك في الفن العراقي وبخاصة فنانو جيلك؟

■ فنانو جيلي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر: فائق حسن، جواد سليم، عطا صبري، أكرم شكري، حافظ الدروبي وغيرهم أسن مني بمعدل عشرين أو خمسة عشر عامًا، لكني جايلتهم واشتغلنا معًا سواء بالتدريس أو النشاطات الفنية خارج النطاق الأكاديمي، فكان منهم رموز معروفة، ومنهم من أدى ما عليه من واجب في التعليم وأجاد فيه، ومنهم من بقي يمارس أسلوبه الفني متمسكًا بما هو عليه، وآخرون صارت لهم بصمات واضحة في الفن العراقي ولا يزالون يثبتون وجودهم كمبدعين.

خضير الزيدي - صحافي عراقي | يناير 28, 2018 | تشكيل, فنون

تشكل تجربة الفنان العراقي غسان غائب أهمية تحظى باهتمام نقدي ومتابعة متواصلة من متذوقي الفنون الإنسانية. فهو لم يكتف بنمط واحد من العمل والتقنية بل عمد منذ حقبة الثمانينيات إلى متغيرات بنائية جعلته يشق طريقًا خاصًّا في عالم اللوحة وتراكيبها ودلالاتها ومن ثم يسعى إلى تجديد خطاب العمل الفني من خلال الأدوات الحديثة. في هذا الحوار مع «الفيصل» عودة إلى مرحلة الثمانينيات، وأهم المعارض، وكيف ينظر إلى شاكر حسن آل سعيد وضياء العزاوي وأساتذته في بغداد. حوار لا يخلو من معرفة فهمه للفن وكيفية النظر إلى خطاب ومناهج الفن الغربي وتأثيرها فيه، إضافة إلى مكاشفات أخرى.

● لماذا التركيز على المدرسة التجريدية، منذ بدايات التجربة؟

■ دخولي معهد الفنون عام 1980م كان في العام والشهر نفسيهما اللذين كانت تقرع فيهما طبول الحرب بين العراق وإيران، لوّثت الطائرات وصواريخها بغداد الحبيبة، تذوقنا الفن ودرسناه واستمتعنا به بشغف أشبه بالطفل المندهش بهذا العالم الساحر داخل معهد الفنون، وفي الخارج دخان الحرب ينذرنا ويتوعدنا بولادة طفل غير شرعي، هذا الطفل الذي كبر ونضج وما فتئ مصاحبًا لنا كظلنا كأنه قدر مكتوب علينا أن نجره وراءنا ميراثًا مضافًا لكمّ من الانكسارات والخيبات والهزائم، فالمجهول قادم لا محالة خلف جدران معهد الفنون ونحن في داخل المعهد هو بيتنا ونحن سعداء حقيقة بحريتنا واكتشافاتنا فيه. هذا كان جزءًا من المناخ والفضاء الخارجي للرحم الذي نشأنا فيه طلاب فن ومن ثم فنانين. في سنتَيِ المعهد الأوليين بدأ اهتمامي ينصب على القراءات الأدبية إضافة إلى دروس المعهد الأكاديمية المقررة علينا، من الدروس التي عشقتها جدًّا هو درس تاريخ الفن، أستاذتنا كانت الدكتورة كريمة حسن، وهذا أحد العوامل التي زرعت بذرة التحفيز بقوة للتفاني في حب الفن والإيمان به كضرورة، كان درسًا ممتعًا يتناول المدارس الفنية وحياة الفنانين ورؤيتهم وعذاباتهم التي كانت محفزًا إيجابيًّا جدًّا. ومن أكثر الفنانين قربًا لي وتأثيرًا في -في تلك الحقبة، وإلى الآن- هو رامبرانت الذي أثارني تعامله مع النور والظل بحس سيكولوجي ووجداني مؤثر. النور ليس فقط أشعة فيزيائية، رامبرانت حوله إلى حس وجداني مفعم بالمعاناة والألم، حوله إلى مساحة مقدسة وفي أحيان كثيرة نابعة من جسد الموديل، مساحة من النور تسبح وسط الظلام، وفي حينها رسمت لوحة كبيرة لرامبرانت «صلب المسيح»، وكان لتوجيهات سلمان عباس الأثر الكبير الداعم لي؛ إذ شرح لي الطريقة في الرسم المعتمدة على الكثافة والحك والتحزيز. إدارة ذلك الفنان لعمله وتعامله مع النور والظلمة تركت أثرها فيّ إلى الآن.

■ دخولي معهد الفنون عام 1980م كان في العام والشهر نفسيهما اللذين كانت تقرع فيهما طبول الحرب بين العراق وإيران، لوّثت الطائرات وصواريخها بغداد الحبيبة، تذوقنا الفن ودرسناه واستمتعنا به بشغف أشبه بالطفل المندهش بهذا العالم الساحر داخل معهد الفنون، وفي الخارج دخان الحرب ينذرنا ويتوعدنا بولادة طفل غير شرعي، هذا الطفل الذي كبر ونضج وما فتئ مصاحبًا لنا كظلنا كأنه قدر مكتوب علينا أن نجره وراءنا ميراثًا مضافًا لكمّ من الانكسارات والخيبات والهزائم، فالمجهول قادم لا محالة خلف جدران معهد الفنون ونحن في داخل المعهد هو بيتنا ونحن سعداء حقيقة بحريتنا واكتشافاتنا فيه. هذا كان جزءًا من المناخ والفضاء الخارجي للرحم الذي نشأنا فيه طلاب فن ومن ثم فنانين. في سنتَيِ المعهد الأوليين بدأ اهتمامي ينصب على القراءات الأدبية إضافة إلى دروس المعهد الأكاديمية المقررة علينا، من الدروس التي عشقتها جدًّا هو درس تاريخ الفن، أستاذتنا كانت الدكتورة كريمة حسن، وهذا أحد العوامل التي زرعت بذرة التحفيز بقوة للتفاني في حب الفن والإيمان به كضرورة، كان درسًا ممتعًا يتناول المدارس الفنية وحياة الفنانين ورؤيتهم وعذاباتهم التي كانت محفزًا إيجابيًّا جدًّا. ومن أكثر الفنانين قربًا لي وتأثيرًا في -في تلك الحقبة، وإلى الآن- هو رامبرانت الذي أثارني تعامله مع النور والظل بحس سيكولوجي ووجداني مؤثر. النور ليس فقط أشعة فيزيائية، رامبرانت حوله إلى حس وجداني مفعم بالمعاناة والألم، حوله إلى مساحة مقدسة وفي أحيان كثيرة نابعة من جسد الموديل، مساحة من النور تسبح وسط الظلام، وفي حينها رسمت لوحة كبيرة لرامبرانت «صلب المسيح»، وكان لتوجيهات سلمان عباس الأثر الكبير الداعم لي؛ إذ شرح لي الطريقة في الرسم المعتمدة على الكثافة والحك والتحزيز. إدارة ذلك الفنان لعمله وتعامله مع النور والظلمة تركت أثرها فيّ إلى الآن.

● أفهم من كلامك أنها الانطلاقة المهمة نحو التجريب؟

■ في سِنِي المعهد الأخيرة كانت روح التمرد والتجريب تتسلل لنا، كنا حريصين على إثبات وجودنا، فمنّا من نجح في مسعاه، ومنا من لم يوفق، وكان لأساتذتي دور في تحفيزي ودعمي. محمد علي شاكر كنت معجبًا بمعالجاته لسطوحه اللونية وغناها، ومحمد مهر الدين هو من علّمني المغامرة، وكنت معجبًا بأعماله ذات الطابع السياسي، وفي إحدى المرات سألته: ما هذه الكلمات والجمل غير المكتملة في أعمالك؟ أجابني: هي أشبه بالمفاتيح ترشد المتلقي وتحيله إلى التفكير وتحليل العمل بشكل مختلف. الحقيقة أنا تأثرت بهذه المعلومة، وأدخلت الكلمات وبعض الأشعار في أعمالي في الثمانينيات، وكذلك  أستاذ سلمان عباس كان له دور في تعليمي أكاديميًّا، وأيضًا رافع الناصري الذي شجعني بشدة في أعمالي الأولى، وطالما نصحني بضرورة الاهتمام بالمواد التي أستعملها مثل: الحبال والعلب والخشب المستعمل، قال لي: فكر بعد مئة سنة كيف ستصمد هذه المواد، أجبته: إن الإنسان يموت يوميًّا بالعشرات. لم أكن مهتمًّا كثيرًا بديمومة المادة لإيماني بتفاهة الحياة وعدم جدواها، كانت المحاولات الأولى للتجريب تستمد روحها من محيطنا المشبع بالظلم والموت، ومن خلال قراءاتي الأدبية ذات الطابع الوجودي العبثي التي تلاءمت بشكل كبير مع المناخ العام المحيط بنا حيث الخراب ينمو بشكل سريع، والحرب تكبر بشكل أسرع، والموت يزداد بشاعة. ومن الكُتاب الذين أثروا في، ووجدته قريبًا لي في حينها الكاتب الفرنسي ألبير كامو، استلهمت من أدبياته: رواية «الطاعون» ورواية «الغريب» لاقتران أجواء هذه الأدبيات مع مناخ تلك الحقبة. أربعون سنة بين طاعون مدينة وهران والحرب في مدينة بغداد، شبح الطاعون يحوم حول وهران، وعجلة الحرب تطحن الأجساد في بغداد، الخراب واحد والفناء واحد حيث لا قيمة للحياة ولا معنى للموت. أنجزت عملين وعرضتهم في قاعة كولبنكيان في معرض الشباب 25-10-1985م، كان اهتمامي في تلك الحقبة تجريبيًّا، ويعتمد على استعارة خامات مستهلكة من المحيط، محاولًا تشكيلها بشكل يتلاءم مع مناخ الأعمال مثل: (الحبال – إسمنت- علب- خشب – إلخ) وأنجزت مجموعة كبيرة في تلك الحقبة، وتحديدًا في منتصف الثمانينيات، كانت مرحلةً منافسة وتحديًا مع الذات وصعبة جدًّا؛ إذ ليس من السهل العرض في ذلك الوقت، وضمن هذا المناخ كنت أميل نحو الأعمال التركيبية ذات النمط التجريبي بشكل خاص، الذي يمنحني حلولًا تتلاءم مع ما أحاول التعبير عنه في حينه.

أستاذ سلمان عباس كان له دور في تعليمي أكاديميًّا، وأيضًا رافع الناصري الذي شجعني بشدة في أعمالي الأولى، وطالما نصحني بضرورة الاهتمام بالمواد التي أستعملها مثل: الحبال والعلب والخشب المستعمل، قال لي: فكر بعد مئة سنة كيف ستصمد هذه المواد، أجبته: إن الإنسان يموت يوميًّا بالعشرات. لم أكن مهتمًّا كثيرًا بديمومة المادة لإيماني بتفاهة الحياة وعدم جدواها، كانت المحاولات الأولى للتجريب تستمد روحها من محيطنا المشبع بالظلم والموت، ومن خلال قراءاتي الأدبية ذات الطابع الوجودي العبثي التي تلاءمت بشكل كبير مع المناخ العام المحيط بنا حيث الخراب ينمو بشكل سريع، والحرب تكبر بشكل أسرع، والموت يزداد بشاعة. ومن الكُتاب الذين أثروا في، ووجدته قريبًا لي في حينها الكاتب الفرنسي ألبير كامو، استلهمت من أدبياته: رواية «الطاعون» ورواية «الغريب» لاقتران أجواء هذه الأدبيات مع مناخ تلك الحقبة. أربعون سنة بين طاعون مدينة وهران والحرب في مدينة بغداد، شبح الطاعون يحوم حول وهران، وعجلة الحرب تطحن الأجساد في بغداد، الخراب واحد والفناء واحد حيث لا قيمة للحياة ولا معنى للموت. أنجزت عملين وعرضتهم في قاعة كولبنكيان في معرض الشباب 25-10-1985م، كان اهتمامي في تلك الحقبة تجريبيًّا، ويعتمد على استعارة خامات مستهلكة من المحيط، محاولًا تشكيلها بشكل يتلاءم مع مناخ الأعمال مثل: (الحبال – إسمنت- علب- خشب – إلخ) وأنجزت مجموعة كبيرة في تلك الحقبة، وتحديدًا في منتصف الثمانينيات، كانت مرحلةً منافسة وتحديًا مع الذات وصعبة جدًّا؛ إذ ليس من السهل العرض في ذلك الوقت، وضمن هذا المناخ كنت أميل نحو الأعمال التركيبية ذات النمط التجريبي بشكل خاص، الذي يمنحني حلولًا تتلاءم مع ما أحاول التعبير عنه في حينه.

المساحات والسطوح الخشنة

● ماذا عن المدرسة التجريدية؟

■ الحقيقة كانت معرفتي بالمدرسة التجريدية بسيطة في ذلك الوقت، الموضوع لم يكن اختيارًا، بل جاء بشكل طبيعي وعفوي ضمن نسق منسجم مع نفسيتي وتطلعاتي الفنية. في معهد الفنون لم أكن أميل نحو إنجاز أعمال فيها دقة وتفاصيل عالية، ولم أكن ميالًا نحو التصميم، وكان درس التصميم مشكلة عندي، كانت تثيرني المساحات والسطوح الخشنة مع تراكم ظروف التعرية وآثار الزمن على الجدران والخروج عن إطار اللوحة… عندما أتعرض لموقف معين دائمًا أتجه نحو الحلول الكلية العامة والشاملة، والأجزاء والتفاصيل لا أهتم بها… لم أكن أعلم شيئًا عن مدرسة الجشطلت وأدبياتها في تلك الحقبة. التجريد تلاءم مع ما أنا عليه من الجانب الشخصي والفني والحقيقة لا بد أن أشير إلى أننا نشأنا في معهد الفنون وسط مجموعة من الفنانين الرائعين داخل المعهد وخارج المعهد. وكانت حقبة الثمانينيات هي التكوين والنضوج، مرحلة حرجة جدًّا ومغدورة من ناحية التقييم النقدي؛ لأنها مرحلة جيل مضغوط وقع بين جيل الستينيات وسطوته وتميزه بشكل لافت ونحن جيل الثمانينيات… في تلك الحقبة شاركت في مهرجانَيْ بغداد العالمي الأول عام 1986م وبغداد العالمي الثاني عام 1988م وكان فرصة عظيمة اطلاعي على تجارب عالمية رائعة.

● عُرف عنك أنك تمارس التنوع في طريقة العمل، هل يكمن السبب في انفتاحك على الفن الغربي بعد خروجك من العراق؟

■ غادرت العراق بشكل نهائي عام 2003م، ولكن قبل ذلك كانت لي زيارات كثيرة ومشاركات فنية متعددة خارج العراق خلال عقد التسعينيات، وفي عام 2003م كان استقراري في عمان، استطعت أن أكون على تماسّ بعدد من الفنانين العراقيين والعرب وهو ما أدى إلى تبني عدد من المشاريع الفنية، أسهمت في نضوج تجربتي الفنية، وفتحت لي مجالات لم أكن أعالجها، مثل المجسمات (الأوبجكت) التي منحتني مجالًا وحرية حركة واقتراحات واسعة جدًّا على صعيد المادة والرؤية. فالمجسمات هي أكثر من نحت صريح وأكبر من دفتر، وسطوح مختلفة عن مجرد قماش لوحة هي تجربة غنية جدًّا، وسعت مجال معالجاتي البصرية وعدم الاكتفاء بالمساحات اللونية وبعض الضربات بالفرشاة، بل دخل الفوتو وبعض الدلالات الإنسانية الصريحة؛ إذ برزت النزعة العاطفية والوجدانية بشكل أكثر تدفقًا وتوهجًا من قبل. كان هناك كثير من المعارض والمشاركات الجماعية في الأردن أو في الخليج وأوربا وأميركا. على سبيل المثال كان هناك معرض مهم جدًّا في المتحف البريطاني (لندن) عنوانه «الكلمة في الفن»، وكانت تجربة غنية جدًّا، حتى عندما كنت داخل العراق كانت مشاركات مهمة داخل العراق وخارجه أقمنا معرضًا للفن العراقي في معهد العالم العربي في باريس، وفي بغداد أقمنا معرضين مهمين (كريم رسن وهناء مال الله وغسان غائب) في قاعة أثر للفنون: الأول عام 2000م، والثاني عام 2005م، جاءت كطروحات مختلفة وجميلة. خروجي من العراق كان حلًّا وفتح لي أبواب التعرف إلى ثقافات العالم الفنية وغيرها، النموذج الغربي هو مثال لكل حلولنا إن كانت سياسية أو اقتصادية أو فنية… إلخ. نحن لا نملك حرية الاختيار، والمنهج الغربي دخل عقولنا وحجرات منازلنا بالقوة، لاحظ التنظيم العقلاني للاقتصاد، وتخطيط مدننا، ومَكْنَنة الصناعة، وتبني مناهج التعليم وأصول البحث في جامعاتنا كل ذلك ذو منهج غربي، نحن درسنا تاريخ الفن 95% غربيًّا… هناك تراكم معرفي كبير (فلسفة ونظريات جمالية)… إلخ.

● هناك هالة من الكتلة الحمراء ترافق أعمالك، هل ثمة لغز سيميائي أو إشارة تود الإفصاح عنها؟

■ الحقيقة ليس الأحمر فقط بل الأسود كذلك، وعادة ما يكونان مترافقين تارة ومتصارعين تارة أخرى، اللون هو جزء من موقف فني عام يؤثث سطح العمل الفني وغالبًا ما تكون هناك ألفة وصراع بين اللون والشكل بحس دراماتيكي، في البدء تكون العملية بشكل تلقائي وعفوي، واللون هو من يختارني وبتلقائية البداية البسيطة جدًّا وتدريجيًّا يأخذ التوهج المقترن بالانفعال طريقه في الغليان، ومن دون قصدية وإرادة واعية تقترح الأشكال والألوان أنفسها ولا أستطيع رفضها، الإرادة الواعية والتفكير القصدي يأتي في النهاية من ناحية التنظيم والحذف والإضافة. الحقيقة لا أستطيع أن أرسم من خلال سكيج أو أن أحدد نمطًا بإرادة مسبقة إطلاقًا. في البدء الخيال هو السيد والعقل الواعي يأتي لاحقًا، عادة ما يكون اللون ذا دلالة ملحمية وطابع درامي ورمزي يتلاءم مع روح وشكل العمل بشكل عام، ويشير إلى شيء وقد يمثل شيئًا ليس بالضرورة مرئيًّا. في أحد أعمالي التي أنجزتها عام 1987م استعرت أبياتًا شعرية لوليام فوكنر أثارتني جدًّا، يقول في أحد الأبيات: «تتوقف الموسيقا لتعلن سقوط الصمت المهشم». الحقيقة أرى هذا السقوط أشبه بلوحة صرخة مونش (إدفارت مونش) يكون مشحونًا بدلالة انفعالية وسيكولوجية تتجاوز هذا السقوط وتلك الصرخة، هذا ما أحاول أن أشير إليه. اللون يملك دلالة إشارية لا تدرك سوى بالبصيرة.

● يكتب الناقد عاصم عبدالأمير أن «غسان غائب» يلقي بنفسه في لجة اللامعنى، أين نجد هذا التصور الذي يشير إليه عاصم في أي من مراحلك الفنية؟

■ أخذت نزعة الاستعارات المادية المستهلكة من المحيط، وبعض الأنظمة البصرية، حتى الاستعارات الأدبية تقل تدريجيًّا في نهاية الثمانينيات، والانزياح نحو التجريد الخالص وتجاوز نطاق الدلالات المباشرة إلى النظرة التي تتجه نحو الشمول والنظرة الكلية والابتعاد من النظرة الذاتية للأشياء. ومن خلال النظرة الكلية نتذوق ما يحيطنا، وغرضنا لا يتعدى سوى الرؤية فقط المنزهة عن المعنى الذي من شأنه أن يوقظ المدركات الواعية (الحدس- التخيل- التأمل) وعلى ضوء هذه الرؤية حاولت تنظيم عناصر اللوحة على شكل طبقات متراكمة وعلاقات لونية لا تخلو من الانفعال والضربات السريعة، مع الاحتفاظ ببعض الرموز الإشارية والهندسية ذات العلاقة بجغرافية المكان (كالمربع والصليب والمثلث). أخذ مناخ اللوحة يتجه نحو العلاقات اللونية ذات الحس الموسيقي، وفي بداية التسعينيات أقمنا معرضًا مشتركًا (ياسين عطية ووليد رشيد وغسان غائب) في مركز الفنون في بغداد وتلاه معرض في الأردن أيضًا مشترك مع الفنان وليد رشيد. في الأردن في التسعينيات كانت حقبة خصبة وغنية، أنجزت فيها تجارب ذات علاقة بالتجريد الخالص.

آل سعيد والعزاوي

● أراك تتلاعب بطريقة أقرب للوجدان في صناعة دفاتر الرسم، السؤال هنا: هل يمكن أن يكون لكل دفتر طريقة معينة وفهم خاص من التركيب الجمالي؟

■ الطابع العام لتجربتي له مساس وجداني، والوجدان لم يغب عن أعمالي، قد ينزاح في حقبة التسعينيات نحو اللامعنى لكنه يعود بقوة لاحقًا، وخلال العشرين سنة الأخيرة كانت العاطفة والسمة الوجدانية السيكولوجية حاضرة بقوة وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاتر الفنية والمجسمات (الأوبجكت). اسمح لي أن أعود إلى البدايات الأولى لولعي بالدفاتر بشكل خاص، كنت شاهدت بعض دفاتر شاكر حسن آل سعيد عندما كنا نعرض معًا في أكثر من مناسبة، وكانت عبارة عن مطوية صغيرة جدًّا عادة ما يحملها في جيبه، كانت ساحرة ومدهشة وتدعو للتأمل حقًّا، وأحب أن أضيف شيئًا تبنيته من شاكر حسن آل سعيد وتعلمته منه وتلاءم مع ما أنا أعمل عليه في لوحاتي من خلال استعارة المواد المستهلكة وإضافتها.. شاكر كان ينظر إلى كل شيء أمامه ويحوله إلى قطعة فنية، شاكر حسن كنا ننظر إليه وهو دائمًا بقيافة أنيقة وراقية، ولا أحد يعلم أنه كان يحمل (سيكوتين – عبوة لاصق صغيرة جدًّا) في جيب سترته وعددًا من المطويات الصغيرة. فاجأني في إحدى جلساتنا وكانت جلسة اجتماعية عادية جدًّا حيث أخذ ورقة بيضاء (ورقة استنساخ) واستأذن مني بأخذ علبة سجائري وأخرج عبوة لاصق من جيب سترته، وأخذ يعمل في تهشيم علبة السجائر وتثقيب الورقة وبدا منسجمًا بما يعمل، وفي النهاية طوى العمل ووضعه في جيبه، وأخرج دفترًا صغيرًا آخر لنراه وفيه بعض الحروف ذات البعد الصوفي، الحقيقة أنا شخصيًّا تأثرت بهذه الروح الخلاقة المبدعة والشغوفة بإنتاج الجمال. وفي عام 1997م أقمنا معرضًا تحت عنوان: «البيئة والمحيط» في المتحف الوطني الأردني، بعد معرضنا هذا أقام المتحف الأردني معرضًا لفنانين كتالونيين من إسبانيا، وكان منهم بيكاسو وسلفادور دالي، وخوان ميرو، وعدد كبير جدًّا من الفنانين العالميين، وكانت أغلبية المعروضات هي دفاتر فن مع أعمال طباعة ولوحات… إلخ، وأنا كنت في عمّان، وشاهدت المعرض، كان مذهلًا. والحقيقة لم أفكر حينها أنه ممكن أن تكون الدفاتر ثقافة مضافة تعزز مشروع الفنان إلا من خلال ضياء العزاوي.

■ الطابع العام لتجربتي له مساس وجداني، والوجدان لم يغب عن أعمالي، قد ينزاح في حقبة التسعينيات نحو اللامعنى لكنه يعود بقوة لاحقًا، وخلال العشرين سنة الأخيرة كانت العاطفة والسمة الوجدانية السيكولوجية حاضرة بقوة وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاتر الفنية والمجسمات (الأوبجكت). اسمح لي أن أعود إلى البدايات الأولى لولعي بالدفاتر بشكل خاص، كنت شاهدت بعض دفاتر شاكر حسن آل سعيد عندما كنا نعرض معًا في أكثر من مناسبة، وكانت عبارة عن مطوية صغيرة جدًّا عادة ما يحملها في جيبه، كانت ساحرة ومدهشة وتدعو للتأمل حقًّا، وأحب أن أضيف شيئًا تبنيته من شاكر حسن آل سعيد وتعلمته منه وتلاءم مع ما أنا أعمل عليه في لوحاتي من خلال استعارة المواد المستهلكة وإضافتها.. شاكر كان ينظر إلى كل شيء أمامه ويحوله إلى قطعة فنية، شاكر حسن كنا ننظر إليه وهو دائمًا بقيافة أنيقة وراقية، ولا أحد يعلم أنه كان يحمل (سيكوتين – عبوة لاصق صغيرة جدًّا) في جيب سترته وعددًا من المطويات الصغيرة. فاجأني في إحدى جلساتنا وكانت جلسة اجتماعية عادية جدًّا حيث أخذ ورقة بيضاء (ورقة استنساخ) واستأذن مني بأخذ علبة سجائري وأخرج عبوة لاصق من جيب سترته، وأخذ يعمل في تهشيم علبة السجائر وتثقيب الورقة وبدا منسجمًا بما يعمل، وفي النهاية طوى العمل ووضعه في جيبه، وأخرج دفترًا صغيرًا آخر لنراه وفيه بعض الحروف ذات البعد الصوفي، الحقيقة أنا شخصيًّا تأثرت بهذه الروح الخلاقة المبدعة والشغوفة بإنتاج الجمال. وفي عام 1997م أقمنا معرضًا تحت عنوان: «البيئة والمحيط» في المتحف الوطني الأردني، بعد معرضنا هذا أقام المتحف الأردني معرضًا لفنانين كتالونيين من إسبانيا، وكان منهم بيكاسو وسلفادور دالي، وخوان ميرو، وعدد كبير جدًّا من الفنانين العالميين، وكانت أغلبية المعروضات هي دفاتر فن مع أعمال طباعة ولوحات… إلخ، وأنا كنت في عمّان، وشاهدت المعرض، كان مذهلًا. والحقيقة لم أفكر حينها أنه ممكن أن تكون الدفاتر ثقافة مضافة تعزز مشروع الفنان إلا من خلال ضياء العزاوي.

● متى تعرفت إلى ضياء العزاوي؟ وما الذي تعلمته منه؟

■ تعرفت أول مرة إلى ضياء العزاوي من خلال الفنان طارق إبراهيم في عمّان، أعتقد عام 1998م، وقتها سألني: إن كنت أنتج أعمالًا خارج نطاق ثقافة اللوحة التقليدية، فأجبته بلا لم أنجز، وسألني سؤالًا ثانيًا: هل تنجز أعمالك من خلال سكيج مسبق؟ أجبته: لا، ومن خلال هذا الحوار الأولي البسيط تحدث عن ضرورة وأهمية أن تكون هناك طروحات أخرى غير اللوحة التقليدية لاغتناء التجربة الفنية. وعدت بعدها إلى بغداد، وبدأت بصناعة دفتر «المومس العمياء» وهو أول مشروع دفتر أنتجه عام 1999م، كنت سعيدًا جدًّا على صعيد تجربتي، أعتبرها إضافة مهمة، والكتاب من مجموعة ضياء العزاوي وعرضه بعدها في المتحف البريطاني عام 2006م، وكان لتشجيع ضياء ودعمه لي ولأقراني وأصدقائي الفنانين الأثر المهم في إعلاء شأن ثقافة الدفاتر الفنية؛ لما لها من أثر في إغناء الذائقة الفنية للمتلقي بشكل عام غير المتعود على هذا النمط الفني. وعلى غرار هذا النشاط ساهم ضياء العزاوي في إقامة مشاريع فنية تخص الدفاتر في أوربا وأميركا، وأصبحنا نقيم معارضنا والدفتر جزء مهم ومكمل لمشروع المعرض يعززه ويغنيه. والحقيقة كل دفتر هو مشروع مستقل مكتفٍ بذاته، له حياة وشخصية وطريقة بناء، وله آلية في التنفيذ تختلف في الشكل والمضمون عن الآخر على صعيد المادة والحجم والإخراج. ثقافة الدفاتر منحتني حرية حركة مضافة في إدارة عملي الفني من خلال اقتراحات فكرية لم أستطع تنفيذها على سطح اللوحة فألجأ إلى الدفتر، على سبيل المثال: استعارات الجرائد والفوتو والخرائط، حتى الجسد الإنساني، واستعارات النصوص الشعرية في أعمالي أكثر وأكبر من تجاربي الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، هنا اقتراحات طباعية كالسلكسكرين والغرافيك، وأيضًا الديجتال آرت، وتقنيات عدة من شأنها إغناء رؤية الفنان.

■ تعرفت أول مرة إلى ضياء العزاوي من خلال الفنان طارق إبراهيم في عمّان، أعتقد عام 1998م، وقتها سألني: إن كنت أنتج أعمالًا خارج نطاق ثقافة اللوحة التقليدية، فأجبته بلا لم أنجز، وسألني سؤالًا ثانيًا: هل تنجز أعمالك من خلال سكيج مسبق؟ أجبته: لا، ومن خلال هذا الحوار الأولي البسيط تحدث عن ضرورة وأهمية أن تكون هناك طروحات أخرى غير اللوحة التقليدية لاغتناء التجربة الفنية. وعدت بعدها إلى بغداد، وبدأت بصناعة دفتر «المومس العمياء» وهو أول مشروع دفتر أنتجه عام 1999م، كنت سعيدًا جدًّا على صعيد تجربتي، أعتبرها إضافة مهمة، والكتاب من مجموعة ضياء العزاوي وعرضه بعدها في المتحف البريطاني عام 2006م، وكان لتشجيع ضياء ودعمه لي ولأقراني وأصدقائي الفنانين الأثر المهم في إعلاء شأن ثقافة الدفاتر الفنية؛ لما لها من أثر في إغناء الذائقة الفنية للمتلقي بشكل عام غير المتعود على هذا النمط الفني. وعلى غرار هذا النشاط ساهم ضياء العزاوي في إقامة مشاريع فنية تخص الدفاتر في أوربا وأميركا، وأصبحنا نقيم معارضنا والدفتر جزء مهم ومكمل لمشروع المعرض يعززه ويغنيه. والحقيقة كل دفتر هو مشروع مستقل مكتفٍ بذاته، له حياة وشخصية وطريقة بناء، وله آلية في التنفيذ تختلف في الشكل والمضمون عن الآخر على صعيد المادة والحجم والإخراج. ثقافة الدفاتر منحتني حرية حركة مضافة في إدارة عملي الفني من خلال اقتراحات فكرية لم أستطع تنفيذها على سطح اللوحة فألجأ إلى الدفتر، على سبيل المثال: استعارات الجرائد والفوتو والخرائط، حتى الجسد الإنساني، واستعارات النصوص الشعرية في أعمالي أكثر وأكبر من تجاربي الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، هنا اقتراحات طباعية كالسلكسكرين والغرافيك، وأيضًا الديجتال آرت، وتقنيات عدة من شأنها إغناء رؤية الفنان.

خضير الزيدي - صحافي عراقي | مايو 2, 2017 | تشكيل

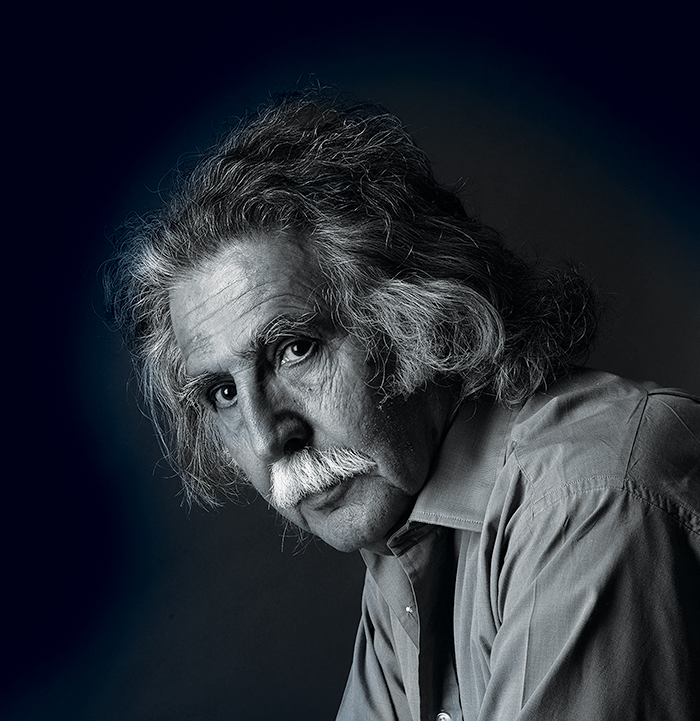

ضياء العزاوي، فنان تشكيلي ينتمي إلى الجيل الستيني في العراق، حقق منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة قدرًا كبيرًا من الأهمية الفنية، من خلال تقنياته في الرسم والنحت، وإنجاز المدونات التي تخص الشعر بصياغات جمالية تعبيرية، وأيضًا من خلال طروحاته المعرفية. اختار مؤخرًا أهم متاحف قطر الفنية لينظم معرضه الاستعادي الذي تضمن أكثر من خمس مئة وأربعين عملًا متنوعًا، في احتفال كبير جمع الفنانين من أقطاب شتى. عن أهمية معرضه الأخير ودخوله معترك الجماعات الفنية في حقبة الستينيات، وثراء تجربته وتنوعها عبر طرائق متعددة، كان لـ«الفيصل» حوار مع ضياء عزاوي، الذي يوضح للقارئ علاقته بالفن وأسباب تمسكه به، بعد أن تجاوز السبعين عامًا ليكون نموذجًا حيًّا للفنان الملتزم بخطاب الجمال والفكر والثراء الإنساني.

ضياء العزاوي، فنان تشكيلي ينتمي إلى الجيل الستيني في العراق، حقق منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة قدرًا كبيرًا من الأهمية الفنية، من خلال تقنياته في الرسم والنحت، وإنجاز المدونات التي تخص الشعر بصياغات جمالية تعبيرية، وأيضًا من خلال طروحاته المعرفية. اختار مؤخرًا أهم متاحف قطر الفنية لينظم معرضه الاستعادي الذي تضمن أكثر من خمس مئة وأربعين عملًا متنوعًا، في احتفال كبير جمع الفنانين من أقطاب شتى. عن أهمية معرضه الأخير ودخوله معترك الجماعات الفنية في حقبة الستينيات، وثراء تجربته وتنوعها عبر طرائق متعددة، كان لـ«الفيصل» حوار مع ضياء عزاوي، الذي يوضح للقارئ علاقته بالفن وأسباب تمسكه به، بعد أن تجاوز السبعين عامًا ليكون نموذجًا حيًّا للفنان الملتزم بخطاب الجمال والفكر والثراء الإنساني.

● بعد كل هذه السنوات من العطاء الإنساني الملتزم بقضية الفن ورسالته الجمالية، ما الذي سيضيفه المعرض الاستعادي لك، في ظل متغيرات فهم اللوحة وتقنيات العمل وطريقة التفكير حيال الفن المعاصر؟

■ لا يضيف لي شيئًا على الصعيد العملي، غير إتاحة الفرصة لي أو للباحثين والمعنيين بتجربة الفن العراقي وعلاقتها بالمتغيرات عبر تجاربي المختلفة. إن مشاهدة الأعمال عن قرب ببعدها التاريخي المختلف إلى جانب العديد من الأعمال التي تعرض لأول مرة رغم إنتاجها منذ سنوات طويلة قد توفر فرصة لفحص السياقات الأساسية لعملية الإنتاج عبر وسائط متنوعة ومختلفة. بانوراما خمسين عامًا من الأعمال لا بد أن تعكس طرق الاشتغال الداخلي للعمل ومدى تبدل تناوباته روحيًّا رغم تنوع المادة التي في الغالب تتحكم بالصيغة النهائية لعملية الإنتاج. من هنا يوفر المعرض الاستعادي نوعًا من المراجعة الداخلية لمدى التداخل الكلي بين تلك الاختيارات التي واجهتها لإجراء تبدلات أسلوبية وعلاقة ذلك بالحاجة الحقيقية لتلك التبدلات.

● أتساءل عن أهمية فكرتك الفنية التي وقفت متوسطًا فيها بين الاهتمام بالتراث والدعوة للمعاصرة، لتنتج خطابًا فنيًّا يلتزم الأمرين، ويحافظ على وحداته الفنية ومرجعيته الفكرية؟

■ لا بد أنك تعرف أنني من جيل أخذته الهوية بكل قدسيتها عبر إنجازات جيل الرواد وبالذات جماعة بغداد، إنجازات لم تختبر فعليًّا على الصعيد العربي إلا بداية السبعينيات، وقد تأخرت كثيرًا على الصعيد العالمي. ومع التحولات التي أوجدتها ظروف الانفتاح السياسي والاجتماعي بداية السبعينيات، ضاقت بغداد بنا لنجد في صالات بيروت ثم الكويت مختبرًا للمواجهة الفعلية مع الآخرين، وبعدها توافرت لي الفرصة للذهاب بعيدًا بإقامة معرض شخصي منتصف السبعينيات في الدار البيضاء، كان ذلك تحديًا مغايرًا لما للمناخ الثقافي والفني المغربي من أساسيات في امتحان العلاقة بالغرب وكيفية مواجهتها. هذه المناخات هي التي عززت قناعتي بضرورة ومدى أهمية المرجعية الثقافية أو الفنية، وعلاقتها بالتاريخ الجمعي للفنان، مع الانتباه لرفض القناعة الطارئة التي قد تدغدغ روح الفنان عند مواجهة الجديد وإمكانية إلغاء مسارات أسلوبية لها بعدها الفعلي في عملية التغيير.

● ما الذي يمثله هذا الاهتمام بالمناخ الشرقي والعودة للموروث والميثولوجيا داخل لوحاتك مع أنك منذ زمن بعيد تعيش المكان وروحه الغربية؟

■ أنا ابن ذلك المناخ الذي منحني امتلاك تاريخ أسطوري هائل، هو أيضًا تاريخ الإنسانية جمعاء، لأسطورة غلغامش مثلًا عشرات المساهمات من مبدعين عالميين في مجال الموسيقا والأوبرا والرسم، جرى معاينتها ليس لأنها أسطورة من التاريخ العراقي القديم، بل لأنها ببساطة قلق الإنسان وخوفه من الموت، هذا هو المحرك الفعال لهذه الانتباهات العالمية، علينا بالطبع الانتباه إلى أن الشرق بشكل عام قد جرى معاينته في بعض الأحيان رومانسيًّا كما حدث مع المستشرقين عبر وسائل التعبير المختلفة، وفي أحيان أخرى كانت هناك قدرة خلاقة في إعادة تصور الشرق وإغماء مصادره. أما اهتمامي كما أشرت فهو لأنني حرصت منذ زمن بالانتساب الإنساني، وتطوير ذلك عبر مصادره الغنية ثقافيًّا أو فنيًّا لا الجغرافي ومحدوديته لهذا الشرق.

● حسنًا إلى أي حد يمكن القول: إن فن ضياء العزاوي يولد جراء ذاته وبنظام هندسي ثابت ليبدو خطه الفني وتقنياته الأسلوبية أكثر حضورًا؟

● حسنًا إلى أي حد يمكن القول: إن فن ضياء العزاوي يولد جراء ذاته وبنظام هندسي ثابت ليبدو خطه الفني وتقنياته الأسلوبية أكثر حضورًا؟

■ ليس هناك نظام فعلي ولو خفي يمكن أن يحرك الإبداع، بل هناك تلك الأسئلة التي تتولد بفعل المعاينة والاطلاع، بفعل التراكم المعرفي الذي لا بد أن يخلق تبدلات لحاجة الإنسان وقناعاته، قدرة السيطرة على هذا الفعل ومدى انضباطيته هي التي تخلق مسارًا للأسلوب، وتدفع به نحو حدود قد تقود للإخفاق حينًا أو النجاحات حينًا آخر.

اتهمت بغواية اللون

● كنت في مرحلة من حياتك الفنية تجعل من لوحاتك كأنها أقرب لطرائق التزيين في الرسم؛ هل فرضت تجريداتك نوعًا من هذا الفهم، أم هي مساحة من الاهتمام بغنائية الرسم وقيمته البصرية؟

■ تبدلت بمقدار تعرفي على علاقتي بالآخر، أعشق ما تسميه طرائق التزيين، وأفرح إن تمكنت من أن أخلق مناخات تولّد سعادة لمبصر هذا التزيين، واجهت هذه الأسئلة منذ زمن وما زلت، إلا أنني أجد في ذلك الفعل الحقيقي للامتحان عندما أواجه ما هو خلاف ذلك، اتهمت مرات بغواية اللون أيضًا لكنني عندما واجهت دمار العراق تحولت الألوان إلى فعل مغاير، إلى سبر غور الأسود وتبدلاته الروحية، إلى ما يمكن أن يوفر صمتًا مقدسًا يتلاءم ومناخ الكارثة، وقد واجهت الموقف نفسه قبل ذلك عندما أقمت معرضي الأخير في بغداد قبل مغادرتها، الآن عندما يتطلع المشاهِد لبعض هذه الأعمال التي جُمعت من مصادر مختلفة ووضعت ضمن حيز خاص سيدرك المرء كم لتلك المواجهة من قيمة تاريخية، ليس على الصعيد الفني فقط، بل أيضًا على فعل الإدانة لتلك الأيام الصعبة. من هنا تعكس قيمة الفنان وتبدلاته.

● ماذا عن كيفية ترسيخ هذا الأسلوب الخاص بفنك؛ هل هو نتاج لمرحة التأسيس الأول جراء دخولك جماعة الانطباعيين، ومن ثم جماعة بغداد للفن الحديث أم هو رؤية خاصة ولدت جراء خيال خصب يحب التجريب، ويتحرك في مديات متوسعة ليواكب اتجاهات الفنون الإنسانية المعاصرة؟

■ كنت في الواقع ضيفًا خارجيًّا على جماعة الانطباعيين، كانت فرصة للعرض وفّرها لي أستاذي حافظ الدروبي لا غير بعد أن وجدني من الموجودين الدائمين في مرسمه في كلية الأدب حيث كنت أدرس في فرع الآثار، أما جماعة بغداد فلم أكن عضوًا فيها إلا أنني كنت أقرب إلى أفكارها وممارستها، ولعل في التضاد المعرفي الذي كان نتيجة لدراستي الصباحية لفرع الآثار وتبعاته في معرفة الفنون العراقية القديمة بشكل تفصيلي، ودراستي في معهد الفنون في المساء بكل ما فيها من معرفة أوربية- هو الذي أوجد وازع الاختلاف والإصرار على تطوير ذلك، مستفيدًا بشكل ما من إنجازات الرائدين فائق حسن وجواد سليم، وفي الاختلاف الأسلوبي لمحمود صبري، هؤلاء الثلاثة كانوا خلف تعميم جملة مواقف في الأسلوب والأفكار ظهرت فيما بعد بشكل مختلف في كاظم حيدر وشاكر حسن مع تنويع إبداعي وسياقات معرفية تسربت لي ولبعض من جيلي من الفنانين، لتكون فيما بعد نزعات مختلفة لكنها كانت ابنة نجاحات محلية، اختبرت بمواجهة مع من جاؤوا بمعارف جديدة نتيجة دراستهم في الخارج، تمثلت في تجارب إسماعيل فتاح، ومحمد مهر الدين، ورافع الناصري. هذا الغنى الفني مجاورًا لإبداعات شعرية وكتابات جديدة مع انفتاح سياسي واجتماعي، كل ذلك ولَّد عندي ولبعض من جيلي تلك الرؤى التي ظلت معنا، ساعين على تطويرها فرادى وسرعان ما وزعتنا المستجدات من الظروف ليحمل كل واحد منا ما اختزنه من أفكار وتجارب لتعد بعد ذلك طاقة للتجريب أمام المستجدات التي تمثلت في القدرة على محاورة الآخر سواء كان ذلك عالميًّا أو عربيًّا.

● أراك أكثر وفاء تجاه أعمالك الأولى التي خضت فيها غمار التجريب في الحروفيات وتطويعها في أشكال متنوعة؛ هل في هذا الأسلوب ما يدعونا إلى أن نقول: إن لك مشروعًا يدعو في صياغاته الأسلوبية ونزعته للاهتمام بالتصوف وسر أهمية الحروف روحيًّا؟

■ في كل محاولاتي الأولى كان المحرِّك الفعلي هو تعزيز روح الهوية التي أخذتها من بعض من جيل الرواد، وقد أشرت سابقًا إلى أن تلك المحاولات لم تختبر على الصعيد العالمي إلا بشكل متأخر، وعندما توافرت لي الظروف لمعرفة التجارب الأخرى، بدأت بتفحص مواصفات هذه الروح، فأنا لم أكن الفنان الوحيد الذي وفد إلى لندن أو باريس، ولم أكن الوحيد أيضًا في محاولة بناء تفرده عن الآخرين، لعلني وبوازع روحي بُنِي على امتلاك منغلق للحضارة التي نشأت أو مرت بالعراق جعلتني كأنني حارس هذا الخزان الهائل بعيدًا من الآخرين. في الثمانينيات كنت زائرًا متحف التيت، وسرعان ما استوقفني عمل لفنان إنجليزي اسمه روبن ديني، كان تكوين اللوحة قد اعتمد على شكل حروفي كوفي مربع، من السهولة قراءته ولا يمكن للمرء إلا أن يعرف أن هذا الفنان قد بنى عمله على بحث له علاقة ما بالحرف العربي، في حينها تذكرت كيف لشاكر حسن وهو في غمرة هوسه بالحرف العربي قد وجد في تمثال جياكومتي تماهيًا مع حرف الألف في العربية. هذا التضاد الواقعي بين عمل لا تخطئه العين وبين تصور افتراضي قابل للدحض بسهولة، جعلني أمام مساءلة مفهوم الهوية من جهة والتفرد من جهة أخرى: هل يمكن اعتبار لوحة ديني عربية كما روج في النقد العربي انتساب العمل بشكله الخارجي كافٍ لهويته العربية، أم أفترض من جهة أخرى أنها محاولة للتفرد من قبله بالذهاب إلى الموروث الإنساني الذي هو ملك الجميع كما حاول بيكاسو وماتيس وغيرهما من المبدعين العالميين؟

■ في كل محاولاتي الأولى كان المحرِّك الفعلي هو تعزيز روح الهوية التي أخذتها من بعض من جيل الرواد، وقد أشرت سابقًا إلى أن تلك المحاولات لم تختبر على الصعيد العالمي إلا بشكل متأخر، وعندما توافرت لي الظروف لمعرفة التجارب الأخرى، بدأت بتفحص مواصفات هذه الروح، فأنا لم أكن الفنان الوحيد الذي وفد إلى لندن أو باريس، ولم أكن الوحيد أيضًا في محاولة بناء تفرده عن الآخرين، لعلني وبوازع روحي بُنِي على امتلاك منغلق للحضارة التي نشأت أو مرت بالعراق جعلتني كأنني حارس هذا الخزان الهائل بعيدًا من الآخرين. في الثمانينيات كنت زائرًا متحف التيت، وسرعان ما استوقفني عمل لفنان إنجليزي اسمه روبن ديني، كان تكوين اللوحة قد اعتمد على شكل حروفي كوفي مربع، من السهولة قراءته ولا يمكن للمرء إلا أن يعرف أن هذا الفنان قد بنى عمله على بحث له علاقة ما بالحرف العربي، في حينها تذكرت كيف لشاكر حسن وهو في غمرة هوسه بالحرف العربي قد وجد في تمثال جياكومتي تماهيًا مع حرف الألف في العربية. هذا التضاد الواقعي بين عمل لا تخطئه العين وبين تصور افتراضي قابل للدحض بسهولة، جعلني أمام مساءلة مفهوم الهوية من جهة والتفرد من جهة أخرى: هل يمكن اعتبار لوحة ديني عربية كما روج في النقد العربي انتساب العمل بشكله الخارجي كافٍ لهويته العربية، أم أفترض من جهة أخرى أنها محاولة للتفرد من قبله بالذهاب إلى الموروث الإنساني الذي هو ملك الجميع كما حاول بيكاسو وماتيس وغيرهما من المبدعين العالميين؟

● هل هذا الأمر في مساحة الحروف والاهتمام بها ينطبق على الاهتمام بالميثولوجيا وقيمة وفهم الشهادة وطقوس النذور مثلما حدث مع لوحاتك التي تجسد فيها الإرث كألف ليلة وليلة، وليلة عربية، وأيضًا لوحة الشهيد، وشموع النذر؟

■ كل ما أشرت إليه هو بحث عن الذات، بحث عن مرجعية فكرية لم توفره لي دراستي في معهد الفنون لخمس سنوات، لقد كنت محظوظًا مقارنة بفناني جيلي، بأنني درست الآثار وكنت قريبًا من اللقى الأثرية، وهذا ما دفعني لمسايرة تصورات جواد سليم على الرغم من عملي ضمن مجموعة الانطباعيين، لعل هذه العلاقة هي التي جعلتني اقتنائيًّا في نظرتي للتجارب الأوربية والأميركية، والتأكيد على إنجازات الفنانين الذين أقاموا حوارًا مع الثقافات الأخرى، هذا الحوار الذي خلق مجموعة رموز وتكوينات تتماهى مع ما نجده في موروثاتنا الشعبية. ما أود الإشارة إليه أنه لا توجد مساحات فارغة بين الميثولوجيا والموروث الشعبي كما أن هذين المرجعين ليسا بعيدين من الظروف اليومية وارتباطاتها السياسية.

■ كل ما أشرت إليه هو بحث عن الذات، بحث عن مرجعية فكرية لم توفره لي دراستي في معهد الفنون لخمس سنوات، لقد كنت محظوظًا مقارنة بفناني جيلي، بأنني درست الآثار وكنت قريبًا من اللقى الأثرية، وهذا ما دفعني لمسايرة تصورات جواد سليم على الرغم من عملي ضمن مجموعة الانطباعيين، لعل هذه العلاقة هي التي جعلتني اقتنائيًّا في نظرتي للتجارب الأوربية والأميركية، والتأكيد على إنجازات الفنانين الذين أقاموا حوارًا مع الثقافات الأخرى، هذا الحوار الذي خلق مجموعة رموز وتكوينات تتماهى مع ما نجده في موروثاتنا الشعبية. ما أود الإشارة إليه أنه لا توجد مساحات فارغة بين الميثولوجيا والموروث الشعبي كما أن هذين المرجعين ليسا بعيدين من الظروف اليومية وارتباطاتها السياسية.

● ما سرّ أهمية بقاء لوحة صبرا وشاتيلا في ذاكرة الآخرين والعودة إلى دلالاتها بعد كل هذه السنوات من الاشتغال الفني والمعرفي عليها؟ هل يصيبك إحساس أنها مختلفة وقريبة لروحك أكثر من باقي الأعمال؟

■ بالنسبة لي هي جزء من تاريخي لا غير، إلا أن ضمها لمجموعة متحف من أهم متاحف العالم أعطاها بعدًا إعلاميًّا هائلًا، ولكي تعرف قيمة العمل هذا، عندما وافق المتحف على إعارتها لمعرضي في الدوحة كان على مؤسسة المتاحف في الدوحة أن تقبل بأن يضع المتحف شروط الإعارة مع مجيئي ممثلًا عن المتحف في لندن، لكي يشرف على فتحها من الصناديق والإشراف على تعليقها، ثم التأكد من درجة الضوء المتفق عليها؛ لكي ينتهي بأخذ صورة للعمل معلقًا. هذا النوع من الاهتمام لا بد أن يعطيها مواصفات مهمة، كل هذا لا أجد فيه غير إخلاص روحي للموضوع، وصدق في التعبير عن المجزرة التي ارتُكبت بكل نذالة وهمجية فاشستية. فقد عرضت لأول مرة في معرضي الشخصي في الكويت، وفي حينها وافقت على إعارتها للمتحف الكويتي بعقد مدته خمس سنوات، بعد ذلك أعيد لي قبل أسبوع من دخول صدام إلى الكويت، وقد علمت في حينها أن المكان الذي كانت اللوحة قد عُرضت فيه كان من الأماكن الذي قُصف، وقد ظلت اللوحة في المخزن لسنوات، وفي عام ٢٠١٠م نشرت صورة جيدة للعمل في كتاب بالإنجليزية عن الفن العربي والإيراني، تزامَنَ ذلك مع افتتاح المتحف العربي الذي كان لي معرضًا شخصيًّا مما جلبت الانتباه لكل من متحف غوغنهايم وتيت مودرن. من كل ذلك أود القول: إن العمل ظل نحو ٣٥ عامًا لكي يتحول إلى عمل يعتز التيت بحيازته.

شغف بالنص الشعري

● كانت لك تجربة رائدة ومهمة في توظيف النص الشعري وتجسيده في عمل فني، أعطى للقصيدة أهمية ثانية وبروح استثنائية، السؤال هنا: هل كانت أعمالك الطباعية ومنها: المعلقات السبع، والنشيد الجسدي، ونحن لا نرى إلا جثثًا، هي دعوة للانسجام بين البعد البصري وحساسية القصيدة، وأيضًا عودة للموروث الشفاهي، والحفاظ على الشعر وتجلياته ليلتقي الرؤيةَ البصرية؟

■ كان لدي اهتمام بالنص الشعري منذ معارضي الأولى، وقد نفذت تلك الأعمال كتخطيطات وهو شغف ظل معي، وتطور بفعل اطلاعي الذي توافر بعد مغادرتي العراق، فمثلًا عملت للمعلقات السبع نحو ١٤ عملًا، ثم اخترت منها سبعة لتصدر كمجموعة، وكذلك الحال مع النشيد الجسدي؛ إذ أنجزت أكثر من أربعين عملًا اخترت منها ستة عشر، من هنا أؤكد أنني بدأت بتنفيذ العمل كتخطيط أولًا، وبعدها عندما توافرت الفرصة عملت على تحويلها إلى مجموعات طباعية محدودة، على العكس من ذلك مجموعة «نحن لا نرى إلا جثثًا» وكذلك مجموعة «ألف ليلة وليلة» كلاهما جرى العمل عليه من منطلق طباعي له بعده المختلف مستفيدًا مما تقدمه الطباعة بأنواعها من إضافات رائعة. استمر هذا الشغف لكي يأخذ بعدًا إضافيًّا عندما بدأت العمل على إنجاز ما يعرف «بكتاب الفنان» حدث هذا عندما توافرت لي فرصة الاطلاع على المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة تشستربيتي في دبلن، والمكتبة البريطانية في لندن إضافة إلى المكتبات الوطنية في ميلان، وبرلين وباريس إلى جانب ذلك توافر لي أيضًا تعرف التجربة الفرنسية وإنجازاتها الهائلة عبر العمل المشترك بين الشعر والرسم، وما زلت أتذكر كمية الدهشة عندما اطلعت على النسخة الأصلية لكتاب الجاز لماتيس الذي ظلت تصاحبني توزيعاته اللونية وعلاقتها بالنص. كل هذه المعرفة جعلتني أمام مهمة أخذت أبعادًا مختلفة بفعل تنوع الرؤيا وطريقة إنجاز عمل ابتكاري ينحاز للبصر ومزاوجته للنص. لقد قدمت لي هذه التجربة تحديات كان لا بد من مواجهتها عندما فكرتُ في مدى إمكانية تحقيق عمل حديث يعتمد على إعادة اكتشافه وتقديمه كنص إبداعي، عملت على هذه الفكرة مع الشاعر المغربي محمد بنيس لإعادة كتابة «طوق الحمامة» لابن حزم، وكذلك مع الشاعر البحريني قاسم حداد لكتابة نص «مجنون ليلى»، في كلا العملين توافرت الفرصة للحوار والمشاركة الإبداعية لم توفّرها التجارب الأخرى.

■ كان لدي اهتمام بالنص الشعري منذ معارضي الأولى، وقد نفذت تلك الأعمال كتخطيطات وهو شغف ظل معي، وتطور بفعل اطلاعي الذي توافر بعد مغادرتي العراق، فمثلًا عملت للمعلقات السبع نحو ١٤ عملًا، ثم اخترت منها سبعة لتصدر كمجموعة، وكذلك الحال مع النشيد الجسدي؛ إذ أنجزت أكثر من أربعين عملًا اخترت منها ستة عشر، من هنا أؤكد أنني بدأت بتنفيذ العمل كتخطيط أولًا، وبعدها عندما توافرت الفرصة عملت على تحويلها إلى مجموعات طباعية محدودة، على العكس من ذلك مجموعة «نحن لا نرى إلا جثثًا» وكذلك مجموعة «ألف ليلة وليلة» كلاهما جرى العمل عليه من منطلق طباعي له بعده المختلف مستفيدًا مما تقدمه الطباعة بأنواعها من إضافات رائعة. استمر هذا الشغف لكي يأخذ بعدًا إضافيًّا عندما بدأت العمل على إنجاز ما يعرف «بكتاب الفنان» حدث هذا عندما توافرت لي فرصة الاطلاع على المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة تشستربيتي في دبلن، والمكتبة البريطانية في لندن إضافة إلى المكتبات الوطنية في ميلان، وبرلين وباريس إلى جانب ذلك توافر لي أيضًا تعرف التجربة الفرنسية وإنجازاتها الهائلة عبر العمل المشترك بين الشعر والرسم، وما زلت أتذكر كمية الدهشة عندما اطلعت على النسخة الأصلية لكتاب الجاز لماتيس الذي ظلت تصاحبني توزيعاته اللونية وعلاقتها بالنص. كل هذه المعرفة جعلتني أمام مهمة أخذت أبعادًا مختلفة بفعل تنوع الرؤيا وطريقة إنجاز عمل ابتكاري ينحاز للبصر ومزاوجته للنص. لقد قدمت لي هذه التجربة تحديات كان لا بد من مواجهتها عندما فكرتُ في مدى إمكانية تحقيق عمل حديث يعتمد على إعادة اكتشافه وتقديمه كنص إبداعي، عملت على هذه الفكرة مع الشاعر المغربي محمد بنيس لإعادة كتابة «طوق الحمامة» لابن حزم، وكذلك مع الشاعر البحريني قاسم حداد لكتابة نص «مجنون ليلى»، في كلا العملين توافرت الفرصة للحوار والمشاركة الإبداعية لم توفّرها التجارب الأخرى.

● اسمح لي أن أتساءل عن رؤيتك للفن في هذه المرحلة، وأود أن تقارنها لي بخمسين عامًا مضت؟

● اسمح لي أن أتساءل عن رؤيتك للفن في هذه المرحلة، وأود أن تقارنها لي بخمسين عامًا مضت؟ ● أما زلت وفيًّا للمدرسة الانطباعية، وما مؤثراتها السابقة واللاحقة في فنك؟

● أما زلت وفيًّا للمدرسة الانطباعية، وما مؤثراتها السابقة واللاحقة في فنك؟ ● أتشغلك المسألة الباطنية وتوظيفها في الفن؟

● أتشغلك المسألة الباطنية وتوظيفها في الفن؟

■ دخولي معهد الفنون عام 1980م كان في العام والشهر نفسيهما اللذين كانت تقرع فيهما طبول الحرب بين العراق وإيران، لوّثت الطائرات وصواريخها بغداد الحبيبة، تذوقنا الفن ودرسناه واستمتعنا به بشغف أشبه بالطفل المندهش بهذا العالم الساحر داخل معهد الفنون، وفي الخارج دخان الحرب ينذرنا ويتوعدنا بولادة طفل غير شرعي، هذا الطفل الذي كبر ونضج وما فتئ مصاحبًا لنا كظلنا كأنه قدر مكتوب علينا أن نجره وراءنا ميراثًا مضافًا لكمّ من الانكسارات والخيبات والهزائم، فالمجهول قادم لا محالة خلف جدران معهد الفنون ونحن في داخل المعهد هو بيتنا ونحن سعداء حقيقة بحريتنا واكتشافاتنا فيه. هذا كان جزءًا من المناخ والفضاء الخارجي للرحم الذي نشأنا فيه طلاب فن ومن ثم فنانين. في سنتَيِ المعهد الأوليين بدأ اهتمامي ينصب على القراءات الأدبية إضافة إلى دروس المعهد الأكاديمية المقررة علينا، من الدروس التي عشقتها جدًّا هو درس تاريخ الفن، أستاذتنا كانت الدكتورة كريمة حسن، وهذا أحد العوامل التي زرعت بذرة التحفيز بقوة للتفاني في حب الفن والإيمان به كضرورة، كان درسًا ممتعًا يتناول المدارس الفنية وحياة الفنانين ورؤيتهم وعذاباتهم التي كانت محفزًا إيجابيًّا جدًّا. ومن أكثر الفنانين قربًا لي وتأثيرًا في -في تلك الحقبة، وإلى الآن- هو رامبرانت الذي أثارني تعامله مع النور والظل بحس سيكولوجي ووجداني مؤثر. النور ليس فقط أشعة فيزيائية، رامبرانت حوله إلى حس وجداني مفعم بالمعاناة والألم، حوله إلى مساحة مقدسة وفي أحيان كثيرة نابعة من جسد الموديل، مساحة من النور تسبح وسط الظلام، وفي حينها رسمت لوحة كبيرة لرامبرانت «صلب المسيح»، وكان لتوجيهات سلمان عباس الأثر الكبير الداعم لي؛ إذ شرح لي الطريقة في الرسم المعتمدة على الكثافة والحك والتحزيز. إدارة ذلك الفنان لعمله وتعامله مع النور والظلمة تركت أثرها فيّ إلى الآن.

■ دخولي معهد الفنون عام 1980م كان في العام والشهر نفسيهما اللذين كانت تقرع فيهما طبول الحرب بين العراق وإيران، لوّثت الطائرات وصواريخها بغداد الحبيبة، تذوقنا الفن ودرسناه واستمتعنا به بشغف أشبه بالطفل المندهش بهذا العالم الساحر داخل معهد الفنون، وفي الخارج دخان الحرب ينذرنا ويتوعدنا بولادة طفل غير شرعي، هذا الطفل الذي كبر ونضج وما فتئ مصاحبًا لنا كظلنا كأنه قدر مكتوب علينا أن نجره وراءنا ميراثًا مضافًا لكمّ من الانكسارات والخيبات والهزائم، فالمجهول قادم لا محالة خلف جدران معهد الفنون ونحن في داخل المعهد هو بيتنا ونحن سعداء حقيقة بحريتنا واكتشافاتنا فيه. هذا كان جزءًا من المناخ والفضاء الخارجي للرحم الذي نشأنا فيه طلاب فن ومن ثم فنانين. في سنتَيِ المعهد الأوليين بدأ اهتمامي ينصب على القراءات الأدبية إضافة إلى دروس المعهد الأكاديمية المقررة علينا، من الدروس التي عشقتها جدًّا هو درس تاريخ الفن، أستاذتنا كانت الدكتورة كريمة حسن، وهذا أحد العوامل التي زرعت بذرة التحفيز بقوة للتفاني في حب الفن والإيمان به كضرورة، كان درسًا ممتعًا يتناول المدارس الفنية وحياة الفنانين ورؤيتهم وعذاباتهم التي كانت محفزًا إيجابيًّا جدًّا. ومن أكثر الفنانين قربًا لي وتأثيرًا في -في تلك الحقبة، وإلى الآن- هو رامبرانت الذي أثارني تعامله مع النور والظل بحس سيكولوجي ووجداني مؤثر. النور ليس فقط أشعة فيزيائية، رامبرانت حوله إلى حس وجداني مفعم بالمعاناة والألم، حوله إلى مساحة مقدسة وفي أحيان كثيرة نابعة من جسد الموديل، مساحة من النور تسبح وسط الظلام، وفي حينها رسمت لوحة كبيرة لرامبرانت «صلب المسيح»، وكان لتوجيهات سلمان عباس الأثر الكبير الداعم لي؛ إذ شرح لي الطريقة في الرسم المعتمدة على الكثافة والحك والتحزيز. إدارة ذلك الفنان لعمله وتعامله مع النور والظلمة تركت أثرها فيّ إلى الآن. أستاذ سلمان عباس كان له دور في تعليمي أكاديميًّا، وأيضًا رافع الناصري الذي شجعني بشدة في أعمالي الأولى، وطالما نصحني بضرورة الاهتمام بالمواد التي أستعملها مثل: الحبال والعلب والخشب المستعمل، قال لي: فكر بعد مئة سنة كيف ستصمد هذه المواد، أجبته: إن الإنسان يموت يوميًّا بالعشرات. لم أكن مهتمًّا كثيرًا بديمومة المادة لإيماني بتفاهة الحياة وعدم جدواها، كانت المحاولات الأولى للتجريب تستمد روحها من محيطنا المشبع بالظلم والموت، ومن خلال قراءاتي الأدبية ذات الطابع الوجودي العبثي التي تلاءمت بشكل كبير مع المناخ العام المحيط بنا حيث الخراب ينمو بشكل سريع، والحرب تكبر بشكل أسرع، والموت يزداد بشاعة. ومن الكُتاب الذين أثروا في، ووجدته قريبًا لي في حينها الكاتب الفرنسي ألبير كامو، استلهمت من أدبياته: رواية «الطاعون» ورواية «الغريب» لاقتران أجواء هذه الأدبيات مع مناخ تلك الحقبة. أربعون سنة بين طاعون مدينة وهران والحرب في مدينة بغداد، شبح الطاعون يحوم حول وهران، وعجلة الحرب تطحن الأجساد في بغداد، الخراب واحد والفناء واحد حيث لا قيمة للحياة ولا معنى للموت. أنجزت عملين وعرضتهم في قاعة كولبنكيان في معرض الشباب 25-10-1985م، كان اهتمامي في تلك الحقبة تجريبيًّا، ويعتمد على استعارة خامات مستهلكة من المحيط، محاولًا تشكيلها بشكل يتلاءم مع مناخ الأعمال مثل: (الحبال – إسمنت- علب- خشب – إلخ) وأنجزت مجموعة كبيرة في تلك الحقبة، وتحديدًا في منتصف الثمانينيات، كانت مرحلةً منافسة وتحديًا مع الذات وصعبة جدًّا؛ إذ ليس من السهل العرض في ذلك الوقت، وضمن هذا المناخ كنت أميل نحو الأعمال التركيبية ذات النمط التجريبي بشكل خاص، الذي يمنحني حلولًا تتلاءم مع ما أحاول التعبير عنه في حينه.

أستاذ سلمان عباس كان له دور في تعليمي أكاديميًّا، وأيضًا رافع الناصري الذي شجعني بشدة في أعمالي الأولى، وطالما نصحني بضرورة الاهتمام بالمواد التي أستعملها مثل: الحبال والعلب والخشب المستعمل، قال لي: فكر بعد مئة سنة كيف ستصمد هذه المواد، أجبته: إن الإنسان يموت يوميًّا بالعشرات. لم أكن مهتمًّا كثيرًا بديمومة المادة لإيماني بتفاهة الحياة وعدم جدواها، كانت المحاولات الأولى للتجريب تستمد روحها من محيطنا المشبع بالظلم والموت، ومن خلال قراءاتي الأدبية ذات الطابع الوجودي العبثي التي تلاءمت بشكل كبير مع المناخ العام المحيط بنا حيث الخراب ينمو بشكل سريع، والحرب تكبر بشكل أسرع، والموت يزداد بشاعة. ومن الكُتاب الذين أثروا في، ووجدته قريبًا لي في حينها الكاتب الفرنسي ألبير كامو، استلهمت من أدبياته: رواية «الطاعون» ورواية «الغريب» لاقتران أجواء هذه الأدبيات مع مناخ تلك الحقبة. أربعون سنة بين طاعون مدينة وهران والحرب في مدينة بغداد، شبح الطاعون يحوم حول وهران، وعجلة الحرب تطحن الأجساد في بغداد، الخراب واحد والفناء واحد حيث لا قيمة للحياة ولا معنى للموت. أنجزت عملين وعرضتهم في قاعة كولبنكيان في معرض الشباب 25-10-1985م، كان اهتمامي في تلك الحقبة تجريبيًّا، ويعتمد على استعارة خامات مستهلكة من المحيط، محاولًا تشكيلها بشكل يتلاءم مع مناخ الأعمال مثل: (الحبال – إسمنت- علب- خشب – إلخ) وأنجزت مجموعة كبيرة في تلك الحقبة، وتحديدًا في منتصف الثمانينيات، كانت مرحلةً منافسة وتحديًا مع الذات وصعبة جدًّا؛ إذ ليس من السهل العرض في ذلك الوقت، وضمن هذا المناخ كنت أميل نحو الأعمال التركيبية ذات النمط التجريبي بشكل خاص، الذي يمنحني حلولًا تتلاءم مع ما أحاول التعبير عنه في حينه. ■ الطابع العام لتجربتي له مساس وجداني، والوجدان لم يغب عن أعمالي، قد ينزاح في حقبة التسعينيات نحو اللامعنى لكنه يعود بقوة لاحقًا، وخلال العشرين سنة الأخيرة كانت العاطفة والسمة الوجدانية السيكولوجية حاضرة بقوة وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاتر الفنية والمجسمات (الأوبجكت). اسمح لي أن أعود إلى البدايات الأولى لولعي بالدفاتر بشكل خاص، كنت شاهدت بعض دفاتر شاكر حسن آل سعيد عندما كنا نعرض معًا في أكثر من مناسبة، وكانت عبارة عن مطوية صغيرة جدًّا عادة ما يحملها في جيبه، كانت ساحرة ومدهشة وتدعو للتأمل حقًّا، وأحب أن أضيف شيئًا تبنيته من شاكر حسن آل سعيد وتعلمته منه وتلاءم مع ما أنا أعمل عليه في لوحاتي من خلال استعارة المواد المستهلكة وإضافتها.. شاكر كان ينظر إلى كل شيء أمامه ويحوله إلى قطعة فنية، شاكر حسن كنا ننظر إليه وهو دائمًا بقيافة أنيقة وراقية، ولا أحد يعلم أنه كان يحمل (سيكوتين – عبوة لاصق صغيرة جدًّا) في جيب سترته وعددًا من المطويات الصغيرة. فاجأني في إحدى جلساتنا وكانت جلسة اجتماعية عادية جدًّا حيث أخذ ورقة بيضاء (ورقة استنساخ) واستأذن مني بأخذ علبة سجائري وأخرج عبوة لاصق من جيب سترته، وأخذ يعمل في تهشيم علبة السجائر وتثقيب الورقة وبدا منسجمًا بما يعمل، وفي النهاية طوى العمل ووضعه في جيبه، وأخرج دفترًا صغيرًا آخر لنراه وفيه بعض الحروف ذات البعد الصوفي، الحقيقة أنا شخصيًّا تأثرت بهذه الروح الخلاقة المبدعة والشغوفة بإنتاج الجمال. وفي عام 1997م أقمنا معرضًا تحت عنوان: «البيئة والمحيط» في المتحف الوطني الأردني، بعد معرضنا هذا أقام المتحف الأردني معرضًا لفنانين كتالونيين من إسبانيا، وكان منهم بيكاسو وسلفادور دالي، وخوان ميرو، وعدد كبير جدًّا من الفنانين العالميين، وكانت أغلبية المعروضات هي دفاتر فن مع أعمال طباعة ولوحات… إلخ، وأنا كنت في عمّان، وشاهدت المعرض، كان مذهلًا. والحقيقة لم أفكر حينها أنه ممكن أن تكون الدفاتر ثقافة مضافة تعزز مشروع الفنان إلا من خلال ضياء العزاوي.

■ الطابع العام لتجربتي له مساس وجداني، والوجدان لم يغب عن أعمالي، قد ينزاح في حقبة التسعينيات نحو اللامعنى لكنه يعود بقوة لاحقًا، وخلال العشرين سنة الأخيرة كانت العاطفة والسمة الوجدانية السيكولوجية حاضرة بقوة وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالدفاتر الفنية والمجسمات (الأوبجكت). اسمح لي أن أعود إلى البدايات الأولى لولعي بالدفاتر بشكل خاص، كنت شاهدت بعض دفاتر شاكر حسن آل سعيد عندما كنا نعرض معًا في أكثر من مناسبة، وكانت عبارة عن مطوية صغيرة جدًّا عادة ما يحملها في جيبه، كانت ساحرة ومدهشة وتدعو للتأمل حقًّا، وأحب أن أضيف شيئًا تبنيته من شاكر حسن آل سعيد وتعلمته منه وتلاءم مع ما أنا أعمل عليه في لوحاتي من خلال استعارة المواد المستهلكة وإضافتها.. شاكر كان ينظر إلى كل شيء أمامه ويحوله إلى قطعة فنية، شاكر حسن كنا ننظر إليه وهو دائمًا بقيافة أنيقة وراقية، ولا أحد يعلم أنه كان يحمل (سيكوتين – عبوة لاصق صغيرة جدًّا) في جيب سترته وعددًا من المطويات الصغيرة. فاجأني في إحدى جلساتنا وكانت جلسة اجتماعية عادية جدًّا حيث أخذ ورقة بيضاء (ورقة استنساخ) واستأذن مني بأخذ علبة سجائري وأخرج عبوة لاصق من جيب سترته، وأخذ يعمل في تهشيم علبة السجائر وتثقيب الورقة وبدا منسجمًا بما يعمل، وفي النهاية طوى العمل ووضعه في جيبه، وأخرج دفترًا صغيرًا آخر لنراه وفيه بعض الحروف ذات البعد الصوفي، الحقيقة أنا شخصيًّا تأثرت بهذه الروح الخلاقة المبدعة والشغوفة بإنتاج الجمال. وفي عام 1997م أقمنا معرضًا تحت عنوان: «البيئة والمحيط» في المتحف الوطني الأردني، بعد معرضنا هذا أقام المتحف الأردني معرضًا لفنانين كتالونيين من إسبانيا، وكان منهم بيكاسو وسلفادور دالي، وخوان ميرو، وعدد كبير جدًّا من الفنانين العالميين، وكانت أغلبية المعروضات هي دفاتر فن مع أعمال طباعة ولوحات… إلخ، وأنا كنت في عمّان، وشاهدت المعرض، كان مذهلًا. والحقيقة لم أفكر حينها أنه ممكن أن تكون الدفاتر ثقافة مضافة تعزز مشروع الفنان إلا من خلال ضياء العزاوي. ■ تعرفت أول مرة إلى ضياء العزاوي من خلال الفنان طارق إبراهيم في عمّان، أعتقد عام 1998م، وقتها سألني: إن كنت أنتج أعمالًا خارج نطاق ثقافة اللوحة التقليدية، فأجبته بلا لم أنجز، وسألني سؤالًا ثانيًا: هل تنجز أعمالك من خلال سكيج مسبق؟ أجبته: لا، ومن خلال هذا الحوار الأولي البسيط تحدث عن ضرورة وأهمية أن تكون هناك طروحات أخرى غير اللوحة التقليدية لاغتناء التجربة الفنية. وعدت بعدها إلى بغداد، وبدأت بصناعة دفتر «المومس العمياء» وهو أول مشروع دفتر أنتجه عام 1999م، كنت سعيدًا جدًّا على صعيد تجربتي، أعتبرها إضافة مهمة، والكتاب من مجموعة ضياء العزاوي وعرضه بعدها في المتحف البريطاني عام 2006م، وكان لتشجيع ضياء ودعمه لي ولأقراني وأصدقائي الفنانين الأثر المهم في إعلاء شأن ثقافة الدفاتر الفنية؛ لما لها من أثر في إغناء الذائقة الفنية للمتلقي بشكل عام غير المتعود على هذا النمط الفني. وعلى غرار هذا النشاط ساهم ضياء العزاوي في إقامة مشاريع فنية تخص الدفاتر في أوربا وأميركا، وأصبحنا نقيم معارضنا والدفتر جزء مهم ومكمل لمشروع المعرض يعززه ويغنيه. والحقيقة كل دفتر هو مشروع مستقل مكتفٍ بذاته، له حياة وشخصية وطريقة بناء، وله آلية في التنفيذ تختلف في الشكل والمضمون عن الآخر على صعيد المادة والحجم والإخراج. ثقافة الدفاتر منحتني حرية حركة مضافة في إدارة عملي الفني من خلال اقتراحات فكرية لم أستطع تنفيذها على سطح اللوحة فألجأ إلى الدفتر، على سبيل المثال: استعارات الجرائد والفوتو والخرائط، حتى الجسد الإنساني، واستعارات النصوص الشعرية في أعمالي أكثر وأكبر من تجاربي الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، هنا اقتراحات طباعية كالسلكسكرين والغرافيك، وأيضًا الديجتال آرت، وتقنيات عدة من شأنها إغناء رؤية الفنان.

■ تعرفت أول مرة إلى ضياء العزاوي من خلال الفنان طارق إبراهيم في عمّان، أعتقد عام 1998م، وقتها سألني: إن كنت أنتج أعمالًا خارج نطاق ثقافة اللوحة التقليدية، فأجبته بلا لم أنجز، وسألني سؤالًا ثانيًا: هل تنجز أعمالك من خلال سكيج مسبق؟ أجبته: لا، ومن خلال هذا الحوار الأولي البسيط تحدث عن ضرورة وأهمية أن تكون هناك طروحات أخرى غير اللوحة التقليدية لاغتناء التجربة الفنية. وعدت بعدها إلى بغداد، وبدأت بصناعة دفتر «المومس العمياء» وهو أول مشروع دفتر أنتجه عام 1999م، كنت سعيدًا جدًّا على صعيد تجربتي، أعتبرها إضافة مهمة، والكتاب من مجموعة ضياء العزاوي وعرضه بعدها في المتحف البريطاني عام 2006م، وكان لتشجيع ضياء ودعمه لي ولأقراني وأصدقائي الفنانين الأثر المهم في إعلاء شأن ثقافة الدفاتر الفنية؛ لما لها من أثر في إغناء الذائقة الفنية للمتلقي بشكل عام غير المتعود على هذا النمط الفني. وعلى غرار هذا النشاط ساهم ضياء العزاوي في إقامة مشاريع فنية تخص الدفاتر في أوربا وأميركا، وأصبحنا نقيم معارضنا والدفتر جزء مهم ومكمل لمشروع المعرض يعززه ويغنيه. والحقيقة كل دفتر هو مشروع مستقل مكتفٍ بذاته، له حياة وشخصية وطريقة بناء، وله آلية في التنفيذ تختلف في الشكل والمضمون عن الآخر على صعيد المادة والحجم والإخراج. ثقافة الدفاتر منحتني حرية حركة مضافة في إدارة عملي الفني من خلال اقتراحات فكرية لم أستطع تنفيذها على سطح اللوحة فألجأ إلى الدفتر، على سبيل المثال: استعارات الجرائد والفوتو والخرائط، حتى الجسد الإنساني، واستعارات النصوص الشعرية في أعمالي أكثر وأكبر من تجاربي الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، هنا اقتراحات طباعية كالسلكسكرين والغرافيك، وأيضًا الديجتال آرت، وتقنيات عدة من شأنها إغناء رؤية الفنان.

ضياء العزاوي، فنان تشكيلي ينتمي إلى الجيل الستيني في العراق، حقق منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة قدرًا كبيرًا من الأهمية الفنية، من خلال تقنياته في الرسم والنحت، وإنجاز المدونات التي تخص الشعر بصياغات جمالية تعبيرية، وأيضًا من خلال طروحاته المعرفية. اختار مؤخرًا أهم متاحف قطر الفنية لينظم معرضه الاستعادي الذي تضمن أكثر من خمس مئة وأربعين عملًا متنوعًا، في احتفال كبير جمع الفنانين من أقطاب شتى. عن أهمية معرضه الأخير ودخوله معترك الجماعات الفنية في حقبة الستينيات، وثراء تجربته وتنوعها عبر طرائق متعددة، كان لـ«الفيصل» حوار مع ضياء عزاوي، الذي يوضح للقارئ علاقته بالفن وأسباب تمسكه به، بعد أن تجاوز السبعين عامًا ليكون نموذجًا حيًّا للفنان الملتزم بخطاب الجمال والفكر والثراء الإنساني.

ضياء العزاوي، فنان تشكيلي ينتمي إلى الجيل الستيني في العراق، حقق منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة قدرًا كبيرًا من الأهمية الفنية، من خلال تقنياته في الرسم والنحت، وإنجاز المدونات التي تخص الشعر بصياغات جمالية تعبيرية، وأيضًا من خلال طروحاته المعرفية. اختار مؤخرًا أهم متاحف قطر الفنية لينظم معرضه الاستعادي الذي تضمن أكثر من خمس مئة وأربعين عملًا متنوعًا، في احتفال كبير جمع الفنانين من أقطاب شتى. عن أهمية معرضه الأخير ودخوله معترك الجماعات الفنية في حقبة الستينيات، وثراء تجربته وتنوعها عبر طرائق متعددة، كان لـ«الفيصل» حوار مع ضياء عزاوي، الذي يوضح للقارئ علاقته بالفن وأسباب تمسكه به، بعد أن تجاوز السبعين عامًا ليكون نموذجًا حيًّا للفنان الملتزم بخطاب الجمال والفكر والثراء الإنساني. ● حسنًا إلى أي حد يمكن القول: إن فن ضياء العزاوي يولد جراء ذاته وبنظام هندسي ثابت ليبدو خطه الفني وتقنياته الأسلوبية أكثر حضورًا؟

● حسنًا إلى أي حد يمكن القول: إن فن ضياء العزاوي يولد جراء ذاته وبنظام هندسي ثابت ليبدو خطه الفني وتقنياته الأسلوبية أكثر حضورًا؟ ■ في كل محاولاتي الأولى كان المحرِّك الفعلي هو تعزيز روح الهوية التي أخذتها من بعض من جيل الرواد، وقد أشرت سابقًا إلى أن تلك المحاولات لم تختبر على الصعيد العالمي إلا بشكل متأخر، وعندما توافرت لي الظروف لمعرفة التجارب الأخرى، بدأت بتفحص مواصفات هذه الروح، فأنا لم أكن الفنان الوحيد الذي وفد إلى لندن أو باريس، ولم أكن الوحيد أيضًا في محاولة بناء تفرده عن الآخرين، لعلني وبوازع روحي بُنِي على امتلاك منغلق للحضارة التي نشأت أو مرت بالعراق جعلتني كأنني حارس هذا الخزان الهائل بعيدًا من الآخرين. في الثمانينيات كنت زائرًا متحف التيت، وسرعان ما استوقفني عمل لفنان إنجليزي اسمه روبن ديني، كان تكوين اللوحة قد اعتمد على شكل حروفي كوفي مربع، من السهولة قراءته ولا يمكن للمرء إلا أن يعرف أن هذا الفنان قد بنى عمله على بحث له علاقة ما بالحرف العربي، في حينها تذكرت كيف لشاكر حسن وهو في غمرة هوسه بالحرف العربي قد وجد في تمثال جياكومتي تماهيًا مع حرف الألف في العربية. هذا التضاد الواقعي بين عمل لا تخطئه العين وبين تصور افتراضي قابل للدحض بسهولة، جعلني أمام مساءلة مفهوم الهوية من جهة والتفرد من جهة أخرى: هل يمكن اعتبار لوحة ديني عربية كما روج في النقد العربي انتساب العمل بشكله الخارجي كافٍ لهويته العربية، أم أفترض من جهة أخرى أنها محاولة للتفرد من قبله بالذهاب إلى الموروث الإنساني الذي هو ملك الجميع كما حاول بيكاسو وماتيس وغيرهما من المبدعين العالميين؟

■ في كل محاولاتي الأولى كان المحرِّك الفعلي هو تعزيز روح الهوية التي أخذتها من بعض من جيل الرواد، وقد أشرت سابقًا إلى أن تلك المحاولات لم تختبر على الصعيد العالمي إلا بشكل متأخر، وعندما توافرت لي الظروف لمعرفة التجارب الأخرى، بدأت بتفحص مواصفات هذه الروح، فأنا لم أكن الفنان الوحيد الذي وفد إلى لندن أو باريس، ولم أكن الوحيد أيضًا في محاولة بناء تفرده عن الآخرين، لعلني وبوازع روحي بُنِي على امتلاك منغلق للحضارة التي نشأت أو مرت بالعراق جعلتني كأنني حارس هذا الخزان الهائل بعيدًا من الآخرين. في الثمانينيات كنت زائرًا متحف التيت، وسرعان ما استوقفني عمل لفنان إنجليزي اسمه روبن ديني، كان تكوين اللوحة قد اعتمد على شكل حروفي كوفي مربع، من السهولة قراءته ولا يمكن للمرء إلا أن يعرف أن هذا الفنان قد بنى عمله على بحث له علاقة ما بالحرف العربي، في حينها تذكرت كيف لشاكر حسن وهو في غمرة هوسه بالحرف العربي قد وجد في تمثال جياكومتي تماهيًا مع حرف الألف في العربية. هذا التضاد الواقعي بين عمل لا تخطئه العين وبين تصور افتراضي قابل للدحض بسهولة، جعلني أمام مساءلة مفهوم الهوية من جهة والتفرد من جهة أخرى: هل يمكن اعتبار لوحة ديني عربية كما روج في النقد العربي انتساب العمل بشكله الخارجي كافٍ لهويته العربية، أم أفترض من جهة أخرى أنها محاولة للتفرد من قبله بالذهاب إلى الموروث الإنساني الذي هو ملك الجميع كما حاول بيكاسو وماتيس وغيرهما من المبدعين العالميين؟ ■ كل ما أشرت إليه هو بحث عن الذات، بحث عن مرجعية فكرية لم توفره لي دراستي في معهد الفنون لخمس سنوات، لقد كنت محظوظًا مقارنة بفناني جيلي، بأنني درست الآثار وكنت قريبًا من اللقى الأثرية، وهذا ما دفعني لمسايرة تصورات جواد سليم على الرغم من عملي ضمن مجموعة الانطباعيين، لعل هذه العلاقة هي التي جعلتني اقتنائيًّا في نظرتي للتجارب الأوربية والأميركية، والتأكيد على إنجازات الفنانين الذين أقاموا حوارًا مع الثقافات الأخرى، هذا الحوار الذي خلق مجموعة رموز وتكوينات تتماهى مع ما نجده في موروثاتنا الشعبية. ما أود الإشارة إليه أنه لا توجد مساحات فارغة بين الميثولوجيا والموروث الشعبي كما أن هذين المرجعين ليسا بعيدين من الظروف اليومية وارتباطاتها السياسية.

■ كل ما أشرت إليه هو بحث عن الذات، بحث عن مرجعية فكرية لم توفره لي دراستي في معهد الفنون لخمس سنوات، لقد كنت محظوظًا مقارنة بفناني جيلي، بأنني درست الآثار وكنت قريبًا من اللقى الأثرية، وهذا ما دفعني لمسايرة تصورات جواد سليم على الرغم من عملي ضمن مجموعة الانطباعيين، لعل هذه العلاقة هي التي جعلتني اقتنائيًّا في نظرتي للتجارب الأوربية والأميركية، والتأكيد على إنجازات الفنانين الذين أقاموا حوارًا مع الثقافات الأخرى، هذا الحوار الذي خلق مجموعة رموز وتكوينات تتماهى مع ما نجده في موروثاتنا الشعبية. ما أود الإشارة إليه أنه لا توجد مساحات فارغة بين الميثولوجيا والموروث الشعبي كما أن هذين المرجعين ليسا بعيدين من الظروف اليومية وارتباطاتها السياسية. ■ كان لدي اهتمام بالنص الشعري منذ معارضي الأولى، وقد نفذت تلك الأعمال كتخطيطات وهو شغف ظل معي، وتطور بفعل اطلاعي الذي توافر بعد مغادرتي العراق، فمثلًا عملت للمعلقات السبع نحو ١٤ عملًا، ثم اخترت منها سبعة لتصدر كمجموعة، وكذلك الحال مع النشيد الجسدي؛ إذ أنجزت أكثر من أربعين عملًا اخترت منها ستة عشر، من هنا أؤكد أنني بدأت بتنفيذ العمل كتخطيط أولًا، وبعدها عندما توافرت الفرصة عملت على تحويلها إلى مجموعات طباعية محدودة، على العكس من ذلك مجموعة «نحن لا نرى إلا جثثًا» وكذلك مجموعة «ألف ليلة وليلة» كلاهما جرى العمل عليه من منطلق طباعي له بعده المختلف مستفيدًا مما تقدمه الطباعة بأنواعها من إضافات رائعة. استمر هذا الشغف لكي يأخذ بعدًا إضافيًّا عندما بدأت العمل على إنجاز ما يعرف «بكتاب الفنان» حدث هذا عندما توافرت لي فرصة الاطلاع على المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة تشستربيتي في دبلن، والمكتبة البريطانية في لندن إضافة إلى المكتبات الوطنية في ميلان، وبرلين وباريس إلى جانب ذلك توافر لي أيضًا تعرف التجربة الفرنسية وإنجازاتها الهائلة عبر العمل المشترك بين الشعر والرسم، وما زلت أتذكر كمية الدهشة عندما اطلعت على النسخة الأصلية لكتاب الجاز لماتيس الذي ظلت تصاحبني توزيعاته اللونية وعلاقتها بالنص. كل هذه المعرفة جعلتني أمام مهمة أخذت أبعادًا مختلفة بفعل تنوع الرؤيا وطريقة إنجاز عمل ابتكاري ينحاز للبصر ومزاوجته للنص. لقد قدمت لي هذه التجربة تحديات كان لا بد من مواجهتها عندما فكرتُ في مدى إمكانية تحقيق عمل حديث يعتمد على إعادة اكتشافه وتقديمه كنص إبداعي، عملت على هذه الفكرة مع الشاعر المغربي محمد بنيس لإعادة كتابة «طوق الحمامة» لابن حزم، وكذلك مع الشاعر البحريني قاسم حداد لكتابة نص «مجنون ليلى»، في كلا العملين توافرت الفرصة للحوار والمشاركة الإبداعية لم توفّرها التجارب الأخرى.

■ كان لدي اهتمام بالنص الشعري منذ معارضي الأولى، وقد نفذت تلك الأعمال كتخطيطات وهو شغف ظل معي، وتطور بفعل اطلاعي الذي توافر بعد مغادرتي العراق، فمثلًا عملت للمعلقات السبع نحو ١٤ عملًا، ثم اخترت منها سبعة لتصدر كمجموعة، وكذلك الحال مع النشيد الجسدي؛ إذ أنجزت أكثر من أربعين عملًا اخترت منها ستة عشر، من هنا أؤكد أنني بدأت بتنفيذ العمل كتخطيط أولًا، وبعدها عندما توافرت الفرصة عملت على تحويلها إلى مجموعات طباعية محدودة، على العكس من ذلك مجموعة «نحن لا نرى إلا جثثًا» وكذلك مجموعة «ألف ليلة وليلة» كلاهما جرى العمل عليه من منطلق طباعي له بعده المختلف مستفيدًا مما تقدمه الطباعة بأنواعها من إضافات رائعة. استمر هذا الشغف لكي يأخذ بعدًا إضافيًّا عندما بدأت العمل على إنجاز ما يعرف «بكتاب الفنان» حدث هذا عندما توافرت لي فرصة الاطلاع على المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة تشستربيتي في دبلن، والمكتبة البريطانية في لندن إضافة إلى المكتبات الوطنية في ميلان، وبرلين وباريس إلى جانب ذلك توافر لي أيضًا تعرف التجربة الفرنسية وإنجازاتها الهائلة عبر العمل المشترك بين الشعر والرسم، وما زلت أتذكر كمية الدهشة عندما اطلعت على النسخة الأصلية لكتاب الجاز لماتيس الذي ظلت تصاحبني توزيعاته اللونية وعلاقتها بالنص. كل هذه المعرفة جعلتني أمام مهمة أخذت أبعادًا مختلفة بفعل تنوع الرؤيا وطريقة إنجاز عمل ابتكاري ينحاز للبصر ومزاوجته للنص. لقد قدمت لي هذه التجربة تحديات كان لا بد من مواجهتها عندما فكرتُ في مدى إمكانية تحقيق عمل حديث يعتمد على إعادة اكتشافه وتقديمه كنص إبداعي، عملت على هذه الفكرة مع الشاعر المغربي محمد بنيس لإعادة كتابة «طوق الحمامة» لابن حزم، وكذلك مع الشاعر البحريني قاسم حداد لكتابة نص «مجنون ليلى»، في كلا العملين توافرت الفرصة للحوار والمشاركة الإبداعية لم توفّرها التجارب الأخرى.