رضا عطية - ناقد مصري | يناير 28, 2018 | مقالات

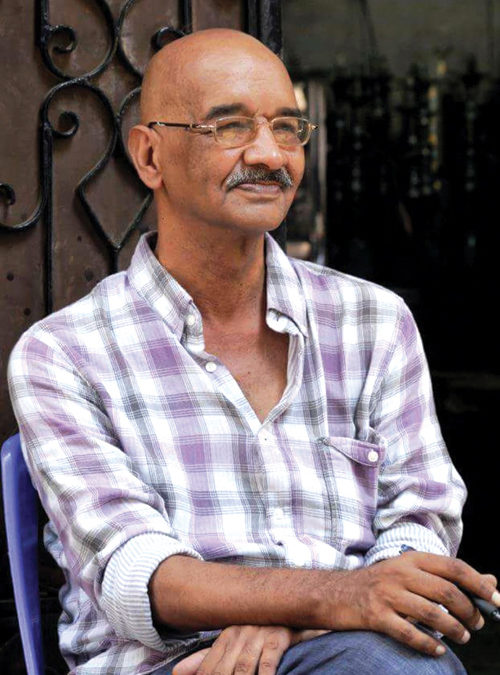

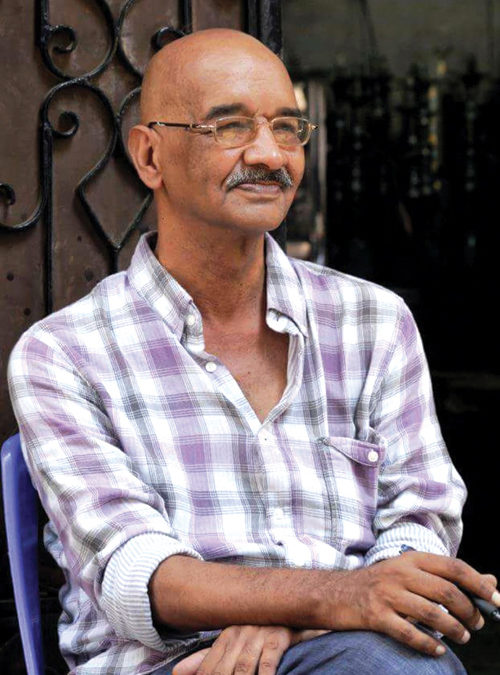

مكاوي سعيد

عملت الكتابات السردية للمصري مكاوي سعيد (يوليو 1956 ــ ديسمبر 2017م) سواء في الرواية أو القصة على سرد حياة الذات في الفضاء المديني، وتمثيل إغراباتها وأحلامها وإخفاقاتها فيه، كذلك تجسد كتاباته السردية قلق الذات بالمكان ورحيلها وعدم استقرارها بين الأماكن، وكذلك اضطراب علاقة الذات بالآخر، بغيرها من الشخوص؛ إذ تنقل أعماله السردية حالة الاغتراب واللاانتماء التي تعيشها الذات في عالمها وتحسها إزاء الآخرين، مهما كانت لها من بعض علاقات صداقة أو ألفة بشخوص ما أو أماكن ما، تظل الذات تائهة في عالمها، تشعر بشتات مزمن فيه. الغالب على شخوص مكاوي سعيد الرئيسية وأصواته السردية المركزية أنها تنتمي إلى شريحة المثقفين من الطبقة الوسطى اجتماعيًّا الذين يمثلون وعي المجتمع النابض ومراياه في رصد التحولات التاريخية والتغيرات السوسيوثقافية، التي لحقت بالمجتمع وغيرت ملامحه حد أن نسخت شخصيته الجمعية.

يغلب على الذوات اللائي يقدمهن في سرده أنهن ذوات إشكالية يحملن وعيًا محبطًا، مثلما كانت حال بطله في روايته «تغريدة البجعة». تمثّل الشخصية الرئيسية في «تغريدة البجعة» – كما هو غالب في رواياته ومعظم قصصه- لجيل الإحلام المجهضة والأماني المحبطة، ذلك الجيل الذي صُدِم بعصر الانفتاح الساداتي ومعاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، الجيل الذي انعكس شعوره بالإحباط مكتويًا بنار واقع سياسي يرفضه وتراجع اقتصادي قومي على إحساسه الذاتي بفشل المشاريع الحياتية لأفراد هذا الجيل، ما أثقله بشعور استسلامي راضخ إزاء الإحساس بالهزيمة التي أثقلت كاهله. وفيما يتبدى أنّ ثمة نزعة غنائية تطغى على سرد مكاوي سعيد، حيث صوت مفرد يغني حالته الشعورية ويطرح مواجده ومكابداته في نزوع بوحي، كما يحضر ضمير المتكلم، الضمير السردي الأول، بشكل طاغٍ في سرده، لتُمسي حكاياته التي تبثّها أصوات سرده كشهادات تحمل سمات كتابة الاعتراف، كما يستحوز الفعل الماضي على النصيب الأكبر من زمن السرد لديه، رُبما لأنّ عملية السرد تريد أن تقف بساردها ومتلقيها على مسافة زمنية من زمن الحكاية التي يتم بثها عبر السرد، في تثبيت للحظة ما أو مجموعة لحظات ومشاهد أو لإصدار حكم ما على تجربةٍ انتهت الذات الساردة منها.

اللاانتماء

في تمثل الذات للعالم، الموضوع الحاضر في وعيها -في كتابات مكاوي سعيد السردية- نجدنا إزاء ذات تشعر باغتراب متفاقم ولا انتماء مُؤكَّد تجاه عالمها الذي تشعر بأنّه يلفظها حد العداء، كما في «تغريدة البجعة». تبدو الذات في تمثلها أحداث العالم واستيعاب أفعاله المحايدة مسكونة بشعور معاداة العالم لها، شعور اغترابي وإحساس ما بتآمر أشياء العالم ضدها وتربصها بها، لتستحيل الذات قنصًا أو هدفًا للعالم للإيقاع بها وسحقها. ويلازم إحساسَ الذات بمعاداة العالم ومحاصرته لها إحساسٌ آخر بافتقادها البيت. من علامات الاغتراب في سرده أنّه يساكن معظم الذوات شعورٌ بافتقاد البيت والإحساس بالبيتية، فلا ألفة تنشأ بين الذات والبيت الذي تسكنه، ما يعني افتقاد الذوات الشعور بالخصوصية والأمان اللذين يَسِمان البيت. ومن تبديات الشعور بالاغتراب الذي ينقله لنا سرده ضيق الذوات بالتكنولوجيا والتقدُّم التقني في هذا العالم وخصوصًا عند الغياب عن الوطن والرحيل عنه للعمل وكسب العيش. كأنّ الذات في إحساسها بأثر التقدّم التكنولوجي للمعيشة عليها تضيق بهذا التقدّم التقني؛ إذ تعمل التكنولوجيا وفقًا للتصوُّر الماركوزي على تسطيح الإنسان ومفاقمة اغترابه، مثلما طرح هربرت ماركوزه في «إنسان البعد الواحد» فكرة أنّ التطوُّر الآلي والتقني يعمل على إفقاد الإنسان الشعور بإنسانيته كما تعمل التكنولوجيا على إخماد شعور الإنسان بالتمايز والاختلافات والفوارق ما يضاعف من إحساس الإنسان بالاغتراب الوجودي.

يبدو موقف الذات من العالم وإدراكها لوجودها في هذا العالم وموقعها منه أمرًا مهمًّا في تبيُّن رؤية الذات الوجودية في إحساسها بالعالم وتمثُّلها له، وفي سرد مكاوي سعيد يبدو أنّ للذوات وضعًا خاصًّا في إدراكهن العالم. في سرده تنحو الصورة المشهدية -في الأغلب- إلى تصوير الذات الإنسانية في مواجهة الطبيعة والعالم على هيئة أعزل، وحيد يجابه عنف الطبيعة الذي هو رمز مادي لعنف الوجود وقسوته وعصفه بالذات، ولكنّ المفارقة تبدو -هنا- في تمثيل علاقة الذات بالموضوع، العالم، وتمثُّل التفاعل الحاصل بينهما، بتصوير الذات كمركز يتَّسم بثبات ما بينهما يبدو العالم، الموضوع، هو الذي يمارس حركة ما باتجاه هذه الذات، حيث يقترب الميدان الفسيح المغمور بالأضواء الكابية من الذات، فتقلب الصورة اتجاهية الحركة من الموضوع إلى الذات بعكس منطق الواقع فيما يعكس مركزية الذات في تصورها العالم وإحاطته بها. وتتبدى عناية كتابة مكاوي سعيد السردية في وصفها العالم والتقاط أشيائه الصغيرة ورصد حركاتها ولفتاتها الدقيقة. وتعمل الصياغة السردية في كتابته على تذويت العالم؛ إذ تعمل الذات في تَمثُّلها العالم موضوعًا لإدراكها على إسقاط تمثُّلاتها النفسية على أشياء العالم، فما الأغصان المتهاوية الموسومة بالعجز والخيبة إلا انعكاس وتمثيل للذات نفسها التي تشعر بالعجز والضعف في مواجهتها العالم، فتعكس ذلك على موضوعاتها المُدرَكة، وهو ما يؤكده توقع الذات حصول انهيار ما، فالشعور بعنف العالم يثقل بوطأته وعي الذات بهذا العالم وبأشيائه.

مأساة أطفال الشوارع

مع عناية كتابة مكاوي سعيد بالمهمشين والمارقين فإن «تغريدة البجعة» قد قدمت مأساة أطفال الشوارع في مدينة القاهرة، هذه الفئة التي تمثُّل شريحة مجتمعية وظاهرة بارزة بوصفها ملمحًا من ملامح التحولات الاجتماعية التي طالت المجتمع المصري في العقود الثلاثة الأخيرة. وتتبدى المأساة التي تجسدها «تغريدة البجعة» في فقدان الإنسان إنسانيته وسلبه إياها منذ طفولته وحداثة وعيه بالحياة، فقد أمسى الفرد مجرد رقم بين آخرين في تجلٍّ باد لاغتراب الذات الإنسانية. كذلك يعمل السرد على كشف الجيوب الخبيئة للمدينة وتمثيل عوالم المهمشين والمارقين والمتمردين والتمزُّق والتفسُّخ الاجتماعي الحاصل في بنية المجتمع. الحقيقة أنّ الراحل الذي كان يبدو منذ روايته الأولى «فئران السفينة»، معنيًّا في كتابته السردية بالتفاصيل الدقيقة التي تُشكِّل مشهد السرد. إذ يبدو السرد عند مكاوي سعيد الذي يسعى في حكاياته إلى المراوحة بين الأمكنة وبيان شخصيتها، سينمائيًّا في بث الحكاية بعناية السارد على مشهدة الأحداث ونثر التفاصيل الدقيقة والحركات الصغيرة؛ مما يجعل للسرد إيقاعًا مدققًا في رصد العالم وبث أحداثه. كما يكثر في السرد لديه حضور الأشخاص المجهلين والعابرين والفواعل الثانويين؛ مما يضفي على سرده سمتًا من الواقعية ويمنحه قدرًا من الثراء المشهدي.

كما يتسم السرد لديه -مع كلاسيكيته- بتشجُّر بنية الحكي وتعدد مسارات السرد لتعدد الحكايات التي تتفرع عن البناء السردي؛ ففي «تغريدة البجعة» ثمة أكثر من خط سردي وأكثر من حكاية يرويها السارد، كحكايته مع زينب، وحكايته مع «مارشا»، وحكاية «يوسف حلمي» مدير الإنتاج السينمائي، وحكاية «كريم» ورفاقه من أطفال الشوارع، وفي رواية «أن تحبك جيهان» تبرز تقنية الأصوات المتعددة بتأسيس الحكاية على رواة ثلاثة، ومع تعدد مسارات السرد نجد أن ثمة تقاطعات، تربط أوصال الحكاية، تتمثل في وعي ساردها الرئيسي وعلاقاته المتشعبة بأطرافها.

رضا عطية - ناقد مصري | مارس 1, 2017 | دراسات

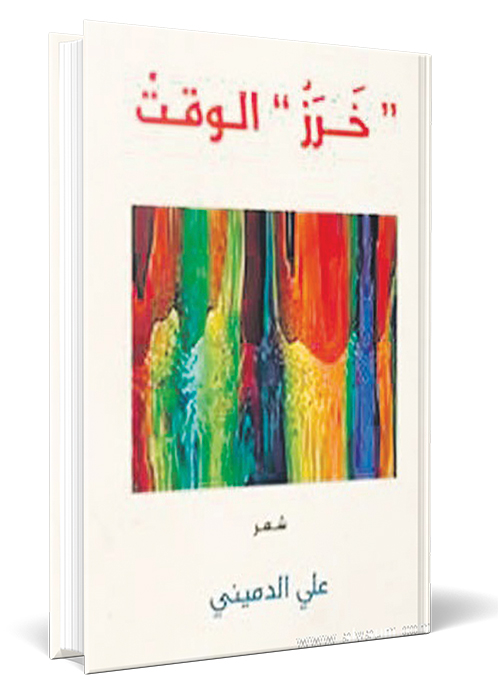

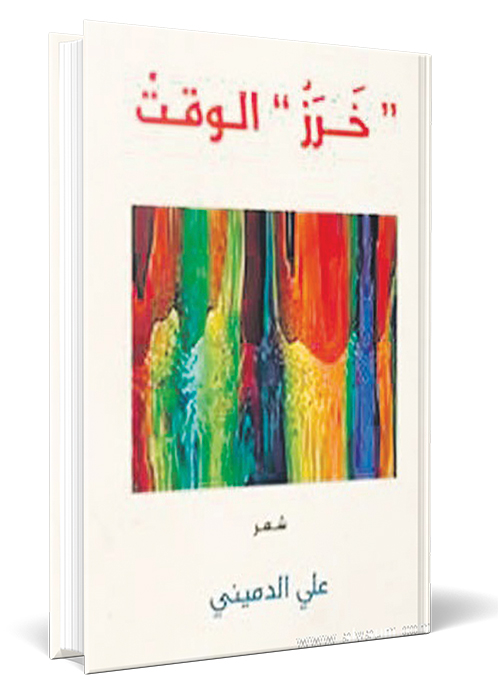

يأتي ديوان «خرز الوقت» أحدث دواوين الشاعر السعودي علي الدميني، ليستأنف خطابًا جماليًّا لدى شاعر يبدو الشعر عنده سؤالًا وجوديًّا، تطرحه القصيدة من خلال مسعى الذات إلى تقديم رؤية للعالم، عبر فاعلية التأمل الوجودي الذي تمارسه القصيدة في معاينتها العالم الذي يبدو موضع تساؤل دائم كموضوع للذات التي تتدبر دائمًا أحوال هذا العالم وتحولاته. تبرز في الخطاب الشعري لعلي الدميني الذات التي يبدو صوتها واضحًا وجليًّا في تعبيرها عن وحدتها، وإعلانها عن عزلتها الوجودية الغالبة في تفاقُم اغتراباتها، لتمسي الذات نفسها موضوعًا لتأملها؛ فالأنا – لدى علي الدميني – تُحَدِّق في مراياها باستمرار بحثًا عن ذاتها، في ضياع سائد يُفاقِم قلقها الوجودي.

ماهية الوقت

من عنوان الديوان «خرز الوقت» تتبدى لنا رهافة الذات، وحساسية وعيها في تعاطي الوقت بإدراك تكويناته التمفصلية، وبنيته الوحدوية؛ لأنّ الوقت هو التمظهُر الدقيق والتجزئي للزمن، وهو ما يُبرِز أرق الوعي الشقي للذات بالزمن، فتقول الذات الشاعرة في قصيدة «خرز الوقت»:

للوقت رائحةُ القطار

للوقت رائحةُ القطار

ورعشة المرآة لامرأةٍ تزيّن صدرها بسحابةٍ عطشى،

وأغصانٍ من الولعِ المعذَّب بالغناءِ،

وللثواني

مثلُ رائحةِ الطفولة في الحقائب،

رنّة الأجراس في عنق الحصانِ،

وصوتُ وثبتهِ الأخيرة.

تعمل الذات على صناعة تَمثُّلات للوقت تُحيله من معطى مجرد إلى صور مادية، وتجسيدات ملموسة تكون بمثابة تجليات له على مرايا الوعي، كرائحة القطار بما يحمله القطار كعلامة دالة على الرحيل في المكان والزمان، وهو كرعشة المرآة بما تحمله المرآة من دلالة معاينة الذات لأناها، وقد يكون لقرينها في الآن، ثم يبدو الوقت كأغصان الولع المعذَّب بالغناء، وهو ما يعكس تَبطُّن الصورة بمشاعر الذات التي تصبغ الأشياء بها. وفيما يتبدى من الصياغة التصويرية لعلي الدميني تشجُّر الصورة؛ إذ يورق المشبَّه فروعًا للمُشبَّه به، كذلك أحيانًا ما تقوم الصياغة الفنية بعملية قلب على عكس البنية التركيبية التقليدية للتصوير وذلك بتقديم المشبَّه به كما في (للثواني) على المشبَّه (رائحةِ الطفولة في الحقائب، رنّة الأجراس في عنق الحصانِ) وفي هذه الحالة يُمكن أن يتبادل المشبَّه والمشبَّه به أدوارهما، وهو ما يخلق مراوحة تصويرية، ويجعل للصورة إيقاعًا دافقًا.

وفي تَمثُّل الذات الشاعرة للوقت لدى الدميني يبدو أنّ ثمة وشيجةً ما بينه والأحزان، كأنّ تفكُّر الذات في الوقت هو ما يؤجج شجون الذات ويبعث أحزانها:

الوقت نافذة على الأحزان

ثوبٌ من رماد العمر،

وجهٌ من أساور عزفِ شاعرة على ماء الكلامِ،

ورقصةُ التانغو،

وعودةُ بعض جُنْد الحربِ في التابوتِ،

كان الوقت مبتسمًا لأسرى في معارك لم يخوضوها،

ومنتشيًا بصوت القائد الحربيِّ في جيش تخلّى عن بنادقهِ،

وأنتَ تُطلّ مكسورًا على الشُّبّاكِ،

تقرأ عن جنون الطير في ملهاة «سيرفانتس»

علي الدميني

ما الذي يجعل الوقت نافذة على الأحزان؟ هل هو شعور الذات بالفقد وتبدد العمر كالرماد؟ وما علاقة هذا الإحساس بالحزن المتفاقِم بعزف شاعرة على ماء الكلام؟ وكأنّ شعور الذات بالحزن وتبدد العمر بأثر عزف شاعرة. فيما هو بادٍ أنّ الذات تتمثل الوقت إيقاعًا متنوعًا في عديد من الحركات والصور كعزف الشاعرة على ماء الكلام، ورقصة التانغو، وعودة بعض جند الحرب في التابوت، إيقاعات متفاوتة بين النشوة والحزن، وإن كان الحزن هو الغالب، حتى ما قد تبدى من نشوة فهي نشوة زائفة لقائد حربي في جيش تخلى عن بنادقه. إحساسٌ عارم بالفقد، وشعورٌ طاغٍ بالهزيمة يساكن الذات إزاء الوقت.

وكما يبدو من استعمال الصوت الشعري لضمير المخاطب أنّ الذات في تحديقها في مرايا الوقت، إنّما هي في حالة انشطار تعاين من خلاله الذاتُ ظلَّها أو قرينَها الشبحي الذي يطل مكسورًا من الشباك. وكما هو بادٍ فإنّ مفردات كالنافذة والشباك تتردد بشكل لافت في تَمثُّل الذات للوقت، على رغم أنّها علامات مكانية بالأساس. وهو ما يعني ليس تمكينًا للزمن؛ أي جعل الزمن ذا أبعاد وعينات مكانية فحسب، إنّما يعكس كذلك إحساسًا ما لدى الذات بحاجة إلى الانفتاح على الخارج، غير أنّ هذا الخارج الذي تتوق الذات لمعاينته لا تجني منه غير الأحزان والانكسار. ولكأنّ الذات تتلبسها روحٌ «دون كيشوتية» في مواجهة رياح أقدارها العاتية ومصيرها غير الموات.

وفي وعي الذات بالوقت، يتبدى أنّ الليل هو الغالب والأكثر هيمنة على مشاهد العالَم، فيقول علي الدميني:

تحت شمسٍ ترتِّبُ أغصانها للمنامْ

يقفُ الليلُ مشتملًا بعباءتهِ، قربَ وقتي

ويكسِرُ بين يديهِ مجازَ اللغاتْ.

أمدُّ يديَّ إلى ظلّهِ

فيبارحني

ناشرًا ريشَهُ في أقاصي الجهاتْ

بلا راية للوداعِ

ولا وردةٍ للعتاب الأخيرْ!

يتجلى ميل الذات الشاعرة للنهار والشمس في استعارتها المجازية للشمس بأنها «ترتب أغصانها» لتمسي كشجرة في استعذاب الذات للشمس، في حين يبدو الليل هو المرابض قربَ وقت الذات، ما يكشف عن ذاتية ونفسانية هذا الوقت الذي تعيشه الذات وتعاينه، وهو ما يبرز في فعل هذا الوقت الليلي بكسر مجازات اللغات في إشارة لسطوته، كما يتبدى عدم سيطرة الذات على ذلك الوقت الليلي على رغم كونه نفسيًّا حتى إنّه يبدو منتشرًا ومهيمنًا في أقاصي الجهات، وكأنّ إحساس الذات بالليل يفيض منسكبًا على الوجود متسيدًا فضاءاته.

مراوحات المكان

البادي على الذات التي ترمق العالم بعيني التأمل ونظرات الاندهاش في شعر علي الدميني، هو توترها وقلقها بالمكان، والبادي على أمكنة علي الدميني أنّها مشحونة بوجع الذكرى ورائحة الفقد، وهو ما يجعل الذات غير مستقرة بالمكان الذي تعاين فيه الفقد والغياب، وتحسّ في ثناياه بالوحدة، فيقول الدميني:

خارجَ البيتِ، يفتحُ أغنيةً

لتلالٍ من الوجدِ تطرق باب المدينةِ،

عارية كاللغات

وحارقة كرحيق المدام.

(…)

داخل البيت، يطفئُ أغنيةً نائمةْ

عن نديمٍ توارى كطير بعيدٍ

ويرقد منزويًا

في السرير الذي يشبهُ المقبرةْ!

يتأسس الخطاب الشعري المتمركز حول (البيت) كبؤرة مركزية للمكان، كما أنّه قد يكون استعارة عن الذات نفسها، والـ(أغنية) كبؤرة مركزية أخرى لفعل الذات في الوجود، على مصفوفة من المتقابلات: الخارج/ الداخل، يفتح/ يُطفئ، ما يُغذِّي التوتر الدرامي للقصيدة النابضة بإيقاع نفسي مضطرب للذات، وسواء في الخارج أو الداخل، فلا ينال الذات إلا الوجد والفقد، بتواري النديم والرقاد والانزواء فيما يشبه الموات الذي تحسُّه الذات في الأشياء وموضوعات عالمها. ونلحظ أن مفردة الغناء ترد بشكل مستمر في خطاب الدميني الشعري، رُبما بفعل وعي إبداعي مسكون بموروث شفاهي يعتقد بالأثر الغنائي للشعر وتداوله.

تُنَوِّع الذات الشاعرة في استعمالات الضمائر التي تتكلم عبرها الذات بين المتكلم والمخاطب والغائب كما في هذه القصيدة، وكأنّ الذات تعاين نفسها من على مبعدة ما يُتيح لها تأمل أحوالها المتَقَلِّبة، هذا التنوع الضمائري في الإشارة للمضمر نفسه بغير ضمير يبرز تعدد زوايا رؤية الذات نفسها كما يُنعِش إيقاع القصيد.

لغة الشاعر

تبدو الذات الشاعرة في خطاب علي الدميني شديدة الحساسية تجاه لغتها، وكأنّ عين الذات على اللغة في استيعابها الأشياء، واحتوائها عناصر العالم، وتعبيرها عن الوجود، وتمثيلها الجمالي له شديدة الانتباه والتبصر، فيقول الدميني في قصيدته «تمثال الماء»:

تبدو الذات الشاعرة في خطاب علي الدميني شديدة الحساسية تجاه لغتها، وكأنّ عين الذات على اللغة في استيعابها الأشياء، واحتوائها عناصر العالم، وتعبيرها عن الوجود، وتمثيلها الجمالي له شديدة الانتباه والتبصر، فيقول الدميني في قصيدته «تمثال الماء»:

الماءُ

هل كان الكلامُ يجيد وصفَ الماءِ،

حين يفرُّ من معناه،

عريانًا، نحيلًا، دونما صفةٍ،

ولا لُغَةٍ، ولا أسماءْ؟

إذا كان عنوان القصيدة «تمثال الماء» يحمل نوعًا مما يُمكن أن نصفه بـ«التنافر الضدّي» بين عنصري التركيب، فالتمثال أبرز ما يَسِمه هو الصلابة والجمود، في حين أنّ الماء يوسم بالانسيال والانسيابية، وهو ما يكون مضادًّا لصلابة التمثال؛ فإنّ ذلك يبرز فاعلية الشعر وعمل المجاز استثمارًا لما تتيحه رخصة «الكذب الجمالي» التي تبرز شيئًا من الحس السوريالي الذي يُغلِّف وعي الذات الشاعرة بموضوعات العالم.

وفي تَمثُّل علاقة (الكلام) الذي هو فعل الذات باستعمالاتها اللغوية إزاء (الماء) الذي هو موضوع العالم الذي تسعى الذات لإدراكه بفعل (الوصف)، يبدو هذا (الماء) عصيًّا على الوصف، يفرّ من معناه، بلا صفة أو لغة أو أسماء، في شعور ذاتي بانبهام موضوعات العالم وأشيائه، وهو ما يفجِّر تساؤلًا حول علاقة اللغة بالعالم، أيهما أسبق، وأيهما يخلق الآخر، هل اللغة هي التي تصنع العالم وتصيغ موضوعاته؟ أم أنّ العالم بأشيائه وعناصره هو الذي يُشكِّل اللغة ويُخلِّق الكلام؟

إذًا، فاللغة هي هاجس الذات الشاعرة ومناط تساؤلها في شعر علي الدميني، فتبحث الذات في علاقة اللغة بالعالم، وفعل العالم باللغة:

تتسلّلُ العنقاء حاملةً خطاياها إلى لغتي،

كما تتسلّلُ الأسرارُ من عينين مثقلتين بالتقوى

وبالصبواتِ،

توقدُ قربَ طاولتي مواعيد الخرافة في التفاتاتها،

وتهربُ

حين تفضحُني ارتباكاتُ القصيدةْ.

يتضح -لدينا- أنَّ الذات الشاعرة تدرك انتفاء سيادتها على لغتها في إدراك لفعل اللاوعي اللغوي الذي تتسلل إليه عناصر الخرافة. إذًا، فالعالم -لدى علي الدميني- هو الذي يُشكِّل اللغة ويكتبها، واللغةُ هي التي تكتب الذات، كما في الفكر ما بعد البنيوي، وكذلك وفقًا للمبدأ الهايدغري بأنّ اللغة هي التي تكتبنا أكثر من كوننا نحن الذين نكتب اللغة، وهو ما يفضي بالقصيدة إلى الارتباك الذي يفضح ذاتها الشاعرة.

للوقت رائحةُ القطار

للوقت رائحةُ القطار

تبدو الذات الشاعرة في خطاب علي الدميني شديدة الحساسية تجاه لغتها، وكأنّ عين الذات على اللغة في استيعابها الأشياء، واحتوائها عناصر العالم، وتعبيرها عن الوجود، وتمثيلها الجمالي له شديدة الانتباه والتبصر، فيقول الدميني في قصيدته «تمثال الماء»:

تبدو الذات الشاعرة في خطاب علي الدميني شديدة الحساسية تجاه لغتها، وكأنّ عين الذات على اللغة في استيعابها الأشياء، واحتوائها عناصر العالم، وتعبيرها عن الوجود، وتمثيلها الجمالي له شديدة الانتباه والتبصر، فيقول الدميني في قصيدته «تمثال الماء»: