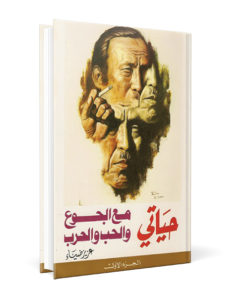

عزيز ضياء.. حياة مع الجوع والحب والحرب

في ليلة 11-12/4/1996م (23-24/11/1416هـ) كنت في ضيافة الأستاذ عزيز ضياء – رحمه الله – في منزله بجدة وعلى مدى ليلتين كنت أسجل معه ضمن برنامج «التاريخ الشفوي» لمكتبة الملك فهد الوطنية الذي بدأته قبل سنة، وكان برفقتي الصديقان عبدالسلام الوايل ومحمد زايد الألمعي.

بمجرد أن اتصلت به وعرف أنني في جدة رحَّب بي وبمشروعي، وحدد الموعد بعد مغرب اليوم التالي. ذكرته بلقائنا قبل ثلاث سنوات بالرياض بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وهو مشاركته وحضوره الأخير للمهرجان، وفي العام التالي عندما دعاه النادي الأدبي بالرياض لإلقاء محاضرة عن «الحرية» وعاد لجدة ليلة افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة التالي بالرياض، من دون أن يدعى له كالمعتاد. وذكرته أيضًا بلقاء جمع بعض الأدباء بمنزل الأستاذ صالح الصالح، وكان ضمن الحضور الشاعر محمد العلي، وكان الحديث بينهما مسيطرًا على المجلس، وكان العلي يذكره بما سبق في إحدى مناسبات الجنادرية وهما في ضيافة سمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الملك فيما بعد، لتناول طعام الغداء، وكما جرت العادة أن تلقى بعض الكلمات والقصائد في حفل الاستقبال الذي يسبق طعام الغداء، وأن أحد المدعوين من المغرب العربي بدأ الكلام مشيدًا بما شاهده من نهضة عمرانية حضارية تدعو للعجب ومن واقع مشرق شاهده ولمسه، واستمر في المديح والإطراء. وبعد نهاية كلمته استأذن عزيز ضياء بطلب الكلمة وأذن له، فشكر المتحدث والأمير والحضور، وشكر المهرجان وما يقوم به من دور حيوي ثقافي جمع أبناء العروبة من مشرقها إلى مغربها، إضافة إلى بعض المهتمين من الدول الغربية وقال: «إن هذا المهرجان لهو المنبر الثقافي الحقيقي الذي يستطيع المواطن أن يعبر فيه عما يجيش في نفسه وما يحلم أن يرتقي به للمستقبل». وقلتَ: إن هذا لا يكفي، وإن المواطن يريد أن يشعر بالحرية حتى يرتقي بتفكيره ويحقق ما يطمح إليه.. وبعد نهاية التعليق صفَّق لكَ الكثير وتبعك محمد العلي وأنتما في طريقكما لسفرة الطعام، وقال لك: أتمنى أن تموت الآن! فرددت عليه قائلًا: هذه دعوة صديق.

بدأ يروي قصة حياته وذهاب والده وهو في بطن أمه إلى دول شرق آسيا لجمع تبرعات من الدول الإسلامية؛ لإنشاء جامعة إسلامية بالمدينة المنورة، فانقطعت أخباره حتى الآن. ولد عبدالعزيز بن ضياء الدين بن زاهد في المدينة المنورة عام 1332هـ/ 1914م، وتلقى علومه الأولية بالمدرسة الراقية الهاشمية، وفي عام 1345هـ التحق بمدرسة الصحة بمكة، وبعد سنتين عيِّن كاتبًا لمديرية الصحة العامة، ثم إدارة الأمن.

أهداني الجزأين الأول والثاني من سيرته «حياتي مع الجوع والحب والحرب» التي افتتحها بقوله: «الحياة كالبصلة يقشرها المرء وهو يبكي» وكتب على الجزء الأول: «مع الامتنان وبالغ التقدير إلى الأستاذ محمد القشعمي حفظه الله.. جدة في 23/11/1416هـ، 11/4/1996م». توقيع عزيز ضياء»، الذي أهداه: إلى أمي فاطمة بنت الشيخ أحمد صفا شيخ الطريقة النقشبندية وشيخ حجاج القازاق في روسيا: وأنا أسميهم (فغَّم).

محطات مهمة

وعلى مدى يومين وهو يروي ويتذكر المحطات المهمة في حياته، ومنها: سفره إلى مكة للالتحاق بمدرسة الطب التي اكتشف فيما بعد أنها تخرج ممرضين، فالتحق بالأمن العام كاتبًا، ثم حول إلى السلك العسكري برتبة (مفوض ثالث)، حتى وصل إلى وظيفة نائب مدير الأمن العام لشؤون المباحث والجوازات. وقال: إنه أتى للرياض للسلام على الملك سعود في بداية حكمه، وكان في قصر الناصرية يتحدث مع أمير عسير تركي الأحمد السديري، وإذا برئيس الاستخبارات العامة سعيد كردي يأتي ويؤدي التحية العسكرية المعتادة – لكونه أعلى منه رتبة – قائلًا له: يا بيه يريدونك في (المصمك)، فاعتقد أنهم سيستعينون به للتحقيق مع من استعصى عليهم، وما علم أنه سجين، وكان مأمور المصمك ابن سيف له معرفة به من قبل؛ إذ أرسل له أخاه للعمل كجندي بمكة. وقد علَّمه أبو ضياء مبادئ القراءة والكتابة، فرقِّي من جندي إلى ملازم، فحفظ له هذا المعروف، ولهذا خيره في أفضل الأمكنة في السجن وهي الأبراج – غرف واسعة مميزة عن البقية – وكانت تُعرَف بمَن سَبق أن سُجن بها مثل: برج العنقري، وبرج الأمير مشاري بن عبدالعزيز، والثالث لشيوخ إحدى القبائل.

وعلى مدى يومين وهو يروي ويتذكر المحطات المهمة في حياته، ومنها: سفره إلى مكة للالتحاق بمدرسة الطب التي اكتشف فيما بعد أنها تخرج ممرضين، فالتحق بالأمن العام كاتبًا، ثم حول إلى السلك العسكري برتبة (مفوض ثالث)، حتى وصل إلى وظيفة نائب مدير الأمن العام لشؤون المباحث والجوازات. وقال: إنه أتى للرياض للسلام على الملك سعود في بداية حكمه، وكان في قصر الناصرية يتحدث مع أمير عسير تركي الأحمد السديري، وإذا برئيس الاستخبارات العامة سعيد كردي يأتي ويؤدي التحية العسكرية المعتادة – لكونه أعلى منه رتبة – قائلًا له: يا بيه يريدونك في (المصمك)، فاعتقد أنهم سيستعينون به للتحقيق مع من استعصى عليهم، وما علم أنه سجين، وكان مأمور المصمك ابن سيف له معرفة به من قبل؛ إذ أرسل له أخاه للعمل كجندي بمكة. وقد علَّمه أبو ضياء مبادئ القراءة والكتابة، فرقِّي من جندي إلى ملازم، فحفظ له هذا المعروف، ولهذا خيره في أفضل الأمكنة في السجن وهي الأبراج – غرف واسعة مميزة عن البقية – وكانت تُعرَف بمَن سَبق أن سُجن بها مثل: برج العنقري، وبرج الأمير مشاري بن عبدالعزيز، والثالث لشيوخ إحدى القبائل.

وهو لا يعرف تهمته، ويتعاطف معه الجندي المكلَّف بخدمته بعد أن علمه القراءة والكتابة وأشركه معه في طبخ وتناول الوجبات. وفي أحد الأيام يفاجئه الجندي بفكرة تهريبه خارج المملكة.. ثم يفرج عنه ويجرد من رتبته العسكرية ووظيفته، فيقرضه محمد سرور الصبان 50 ألف ريال يفتح بها منجرة بمكة وذلك في عام 1374هـ تقريبًا، ويطلب منه تصنيع الأبواب والشبابيك للمباني الحكومية. وبعد مدة يطلب منه مغادرة المملكة مع عائلته، وبعد مدة تعلن السفارة البريطانية، طلبها مذيعًا باللغة العربية ليذيع بإذاعة عموم الهند – عندما كانت الهند مستعمرة لها – وكان بالمصادفة يقرأ مسرحية «هاملت» لشكسبير، فأتى الامتحان في هذا الموضوع، فنجح وذهب مع زوجته أسماء زعرور – أم ضياء – فأصبح يقدم البرامج العربية وزوجته تقدم «ركن المرأة»، وبعد سنتين تأتيه برقية من مدير الأمن العام (مهدي الحكيم) بأن عليه الالتحاق بعمله فورًا، فيعود إلى المملكة ليعمل وكيلًا للأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية حتى تقاعده.

نسيت الموضوع ولم أتذكره إلا بعد أكثر من عشرين عامًا على هذا اللقاء، وبخاصة عندما وقع بيدي الجزء الثالث من مذكراته – وللأسف لم يذكر تاريخ صدورها – ففرحت لعلِّي أجد بها ما يجدد ذاكرتي، ولكن وجدته ينهيها بتحويله من وظيفة مدنية إلى السلك العسكري برتبة (مفوض ثالث) في حدود عام 1347هـ، وقد تنقل في عمله بعد هروبه من مدرسة الصحة بعد أن ضرب الدكتور المتعالي الذي أطلق عليه زملاؤه اسم «أبو رقعة» و«بارم ديله» و«العم شنطف» وهو المسؤول عن قسم مرضى السل الرئوي، الذي يتعامل معه ومع زميله (محمد الأسود) بخشونة ودائمًا يدعوه بـ«يا حمار.. يا مغفل» مما نفره من الدراسة، واتفق مع زميله الأسود على الانتقام منه. وفي اليوم التالي عند حضور الطبيب، كتفه الأسود وقام عزيز بضربه بكل قوة بعصي المكانس وغيرها حتى بدأ يصرخ، فتركاه وهربا، وكانت هذه آخر علاقته بمدرسة التمريض.

نسيت الموضوع ولم أتذكره إلا بعد أكثر من عشرين عامًا على هذا اللقاء، وبخاصة عندما وقع بيدي الجزء الثالث من مذكراته – وللأسف لم يذكر تاريخ صدورها – ففرحت لعلِّي أجد بها ما يجدد ذاكرتي، ولكن وجدته ينهيها بتحويله من وظيفة مدنية إلى السلك العسكري برتبة (مفوض ثالث) في حدود عام 1347هـ، وقد تنقل في عمله بعد هروبه من مدرسة الصحة بعد أن ضرب الدكتور المتعالي الذي أطلق عليه زملاؤه اسم «أبو رقعة» و«بارم ديله» و«العم شنطف» وهو المسؤول عن قسم مرضى السل الرئوي، الذي يتعامل معه ومع زميله (محمد الأسود) بخشونة ودائمًا يدعوه بـ«يا حمار.. يا مغفل» مما نفره من الدراسة، واتفق مع زميله الأسود على الانتقام منه. وفي اليوم التالي عند حضور الطبيب، كتفه الأسود وقام عزيز بضربه بكل قوة بعصي المكانس وغيرها حتى بدأ يصرخ، فتركاه وهربا، وكانت هذه آخر علاقته بمدرسة التمريض.

اختفى لدى أحد أصدقاء زوج والدته (عبدالعزيز القارئ المصري) الذي كان يسلمه مصروفه الشهري عبارة عن جنيه ذهب يبعثها عمه (زوج والدته) عن طريقه. حتى حضرت والدته من المدينة للحج، فعلم عمه بما حصل له. وكان على علاقة بمحمود بك حمدي مدير مستشفى جياد، وصدر الأمر بتعيين عمه رئيسًا للصيادلة بمكة، وعن طريقه جرى تعيينه بمكتب مدير المستشفى مقيدًا وكاتب آلة.

هدية الملك فيصل والكتابة في «أم القرى»

وعلى ذكر الآلة فقد ربطته علاقة وطيدة بالدكتور خيري القباني مدير المدرسة وأستاذ التشريح، وكان يكتب على الآلة الكاتبة التي يراها عزيز لأول مرة ويبدي إعجابه بها، فطلب منه أن يجرب الكتابة عليها، ولنباهته وسرعة إتقانه فقد اقترح دعوة الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز لزيارة المدرسة، وإقامة مسابقة في الكتابة على الآلة مع من يتقن الكتابة عليها وهم ثلاثة: (شفيق أفندي الإمام) القادم من الشام والكاتب على الآلة في مكتب المدير العام للصحة، والثاني (السيد عيدروس) الكاتب الوحيد بوزارة الخارجية، والثالث عزيز ضياء الطالب بالمدرسة، وعند وصول الأمير راكبًا على حصان – إذ كانت السيارات غير موجودة بمكة – وقد وقف الأمير يراقب المتسابقين ومحمود بك يملي عليهم من ورقة بيده فكانت النتيجة على النحو الآتي:

وعلى ذكر الآلة فقد ربطته علاقة وطيدة بالدكتور خيري القباني مدير المدرسة وأستاذ التشريح، وكان يكتب على الآلة الكاتبة التي يراها عزيز لأول مرة ويبدي إعجابه بها، فطلب منه أن يجرب الكتابة عليها، ولنباهته وسرعة إتقانه فقد اقترح دعوة الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز لزيارة المدرسة، وإقامة مسابقة في الكتابة على الآلة مع من يتقن الكتابة عليها وهم ثلاثة: (شفيق أفندي الإمام) القادم من الشام والكاتب على الآلة في مكتب المدير العام للصحة، والثاني (السيد عيدروس) الكاتب الوحيد بوزارة الخارجية، والثالث عزيز ضياء الطالب بالمدرسة، وعند وصول الأمير راكبًا على حصان – إذ كانت السيارات غير موجودة بمكة – وقد وقف الأمير يراقب المتسابقين ومحمود بك يملي عليهم من ورقة بيده فكانت النتيجة على النحو الآتي:

التلميذ عزيز (52) كلمة في الدقيقة من دون أي خطأ. شفيق أفندي (43) كلمة في الدقيقة مع ثلاثة أخطاء. السيد عيدروس (35) كلمة في الدقيقة من دون أي خطأ.

محمد العلي

فأعجب الأمير فيصل وأشاد به، وأخرج من جيبه ثلاثة جنيهات ذهبية وسلّمها إياه، وقال: هديتك تأتيك غدًا. وفعلًا أرسل له في اليوم التالي (سيكل) وساعة يد، وقد نفعه إتقانه الكتابة على الآلة الكاتبة ليتعين بمستشفى جياد براتب (ستة جنيهات) شهريًّا. وتوثقت علاقته بالدكتور حسني الطاهر الذي سأله عمن قرأ له؟ فقال: إنه قرأ لجبران خليل جبران «العواصف والعواطف»، فدله على المنفلوطي، وفوجئ بعد يومين بمجموعة كتب المنفلوطي يهديها له. وكان لا يوجد بمكة سوى جريدة «أم القرى» فكتب بعض الخواطر، فأرسلها للجريدة ولهذا نجده في ختام الكتاب (ج3) من مذكراته يقول: «ولا أذكر اليوم، كيف شعرت أن قلبي يكاد يقفز من صدري، وأن رأسي قد تضخم فلا يتسع له الغرفة كلها. أن يأتي يوم أرى فيه اسمي منشورًا في جريدة تحت هذه الكلمات التي أعجب بها الدكتور حسني الطاهـر وصديقه الـدكتور مصطفى عبدالخالق – طبيب في التكية المصرية – فذلك حلم لم يسبق قط أن طاف بذهني في صحوٍ أو منام..». فبدأ يقرأ ويكتب. ومن مقيد أوراق إلى مدير مكتب مدير الأمن العام مهدي بك الحكيم، فيقترح فتح مدرسة أو تأسيسها لتخريج ما يحتاجه الأمن العام من ضباط. فيوافق مهدي على اقتراحه، وتكون (مدرسة الشرطة) طلابها من الموظفين المعينين كتابًا برواتب جنود وتلاميذ دار الأيتام الذين أنهوا دراستهم الابتدائية ويتقاضون رواتب جنود. فتُفتَح المدرسة ويتولى التدريس بها الضباط، ومقرها في (القاووش) القاعة الواسعة بمبنى الأمن العام الذي يتسع لأكثر من خمسين طالبًا، واتفق مع نجار لصنع المقاعد والسبورة.

فينتقل عمله للمدينة للعمل مع الشيخ يوسف بصراوي مدير القسم العدلي لبضعة أشهر ليفاجأ ببرقية من مدير الأمن العام يطالبه بعودته لمكة، ويُصدر أمرًا بنقله للسلك العسكري برتبة (مفوض ثالث) وقال: «لا بد أن ترتدي (البدلة) وسوف تستلم من يوسف جمال (القايش) والمسدس، وسيقوم بتدريبك على الحركات العسكرية». وقال في ختام الجزء الثالث من حياته: «وهكذا بدأت مسيرة مستقبلي الطويل في الشرطة..». وقال ضمن ما قال: إنه وقتها لا يوجد سيارة ولا راديو.. ولعدم وجود تواريخ توضح متى طبعت هذه الأجزاء الثلاثة من مذكراته، حتى تواريخ تلك الأحداث، إلا أنها تجري بين سنتي (1345 و1348هـ)، و(1926 و1929م) قبل توحيد المملكة بسنوات.

مترجم ومذيع ورئيس تحرير

عبدالسلام الوايل

قلت له عندما أهداني الجزأين الأولين من «حياتي مع الجوع والحب والحرب» وعرفت أنهما مقتصرَينِ على طفولته المبكرة وذكرياته عند سفره مع والدته وجمع من أهالي المدينة للشام ضمن حملة «سفر برلك» التي هجرهم لها فخري باشا ممثل الحكومة التركية عند حصار الأشراف لها عند إعلان الحسين بن علي الثورة العربية الكبرى في منتصف ثلاثينيات القرن الهجري الماضي. قلت له: «إنك الآن على أبواب التسعين من عمرك المديد ولم تستكمل مذكراتك، أو على الأقل المحطات المهمة من حياتك». فقال: «إن ابني يسجل ذلك بالفيديو ولعله يكتبها بعدي». والآن وقد مضى أكثر من عشرين عامًا على وفاته – رحمه الله – صدر في أثنائها الجزء الثالث منها الذي انتهى بدخوله السلك العسكري في حدود عام 1348هـ 1929م وكل حياته كانت حافلة بالعلم والعمل. ولهذا اضطر إلى الاستعانة ببعض ما كتبه الدكتور علي جواد الطاهر في معجم المطبوعات، «… دخل معترك الحياة في وظائف الحكومة في سن مبكرة، وتقلب في عدة مناصب، كان من بينها مدير مكتب مراقبة الأجانب، ثم وكيل للأمن العام للمباحث والجوازات والجنسية… يجيد الإنجليزية والفرنسية والتركية، كان من أوائل من كتبوا في جريدة «صوت الحجاز» عند صدورها لأول مرة. هو واحد من الرواد.. فكرًا وأدبًا ويعتبر من أفضل النقاد السعوديين… وفي عام 1384هـ تولى رئاسة تحرير جريدة المدينة المنورة لمدة 40 يومًا… حاول أن يدرس في القاهرة وبيروت فلم يتهيأ له أن ينهي دراسته، وعاد إلى المملكة ليعيَّن في الشرطة رئيسًا لقسم التنفيذ، ثم عندما تأسست وزارة الدفاع التحق بها، ثم مديرًا عامًا للخطوط الجوية.

محمد زايد الألمعي

ونتيجة لخلاف بينه وبين مسؤول آخر فُصل وسار إلى القاهرة، وبعد إقامته سنتين تقريبًا التحق بوظيفة مذيع مترجم في إذاعات الهند في دلهي، وبعد أن قضى سنتين تقريبًا استدعته الحكومة برقيًّا ليشغل وظيفة مدير مكتب مراقبة الأجانب، ثم صدر الأمر بتعيينه وكيلًا للأمن العام للمباحث والجنسية… ثم انقطع للكتابة والتأليف والترجمة. وكتب للإذاعة والتلفزيون. وهو أول من أصدر جريدة عكاظ أسبوعية بامتياز الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار. وقال: إنه ترجم «عهد الصبا» لإسحاق الدقس و«النجم الفريد» وقصص سومرست موم، ثم «جسور إلى القمة»، وقصص من طاغور.. ويسهم جادًّا مع تهامة فيما تصدر من كتب الأطفال، وينقل لها عن الإنجليزية مجموعة حكايات. ومعروف معلقًا سياسيًّا، وفيه والكلام سنة 1984م: أن له تسعة كتب مطبوعة وخمسة عشر تحت الطبع…». وهو يودعني في نهاية لقائي الثاني معه 24/11/1416هـ سألني: من ستقابل غدًا؟ قلت: عابد خزندار.. فقال: هناك من هو أهم منه.. هناك والده فلا يفوتك فلديه معلومات مهمة.. فاستغربت لعدم سماعي به، فقلت: أما زال على قيد الحياة؟.. قال: ستجده أقوى من ابنه عابد.. وهكذا كان.

علمت بعد سنة أن عزيز ضياء غادر الولايات المتحدة للاستشفاء ولم يمكث سوى أيام، فسمعت بوفاته رحمه الله. فقال الدكتور عبدالله مناع وهو يرثيه: إنه رغم تقدم سنه إلا أنه يسهر إلى الثانية ليلًا ويصحو مبكرًا؛ ليتناول فطوره في الثامنة صباحًا. ولا يشاركه الفطور سوى قطة أليفة مؤدبة يوضع لها ملعقة وشوكة مثل ما يوضع له، وتجلس على الكرسي المقابل له بكل أدب لتتناول الفطور معه.