سيلڤيا بلاث.. عميقًا، في شقوق الرخام، يصدح صَرّارُ الليل شذرات من دفتر اليوميات

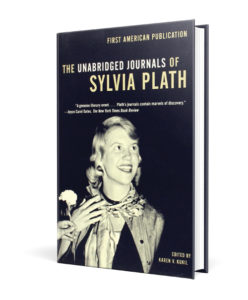

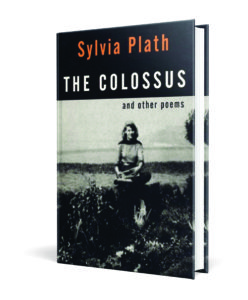

في الساعة الرابعة والنصف (11 فبراير 1963م) وضعت سيلڤيا بلاث رأسها في فرن المنزل، بعد أن أغلقت الغرف التي تفصلها عن طفليها النائمين، بشريط لاصق وبعض الثياب والمناشف، ثم أدارت مفتاح الغاز، لتموت مختنقة بأول أكسيد الكربون. عُرفت بلاث -سواء عبر مجموعتها الشعرية، «التمثال الضخم وقصائد أُخَر» (كتابها الشعري الوحيد الذي نشر خلال حياتها) أو من خلال «إيريل»، مجموعتها الشعرية التي نُشرت بعد موتها بعامين- بوصفها شاعرة ذات نزعة اعترافية صارخة؛ حيث «الأنا»، وتجربتها الشخصيّة، هما الفضاء الذي تدور فيه القصيدة؛ تلك التجربة التي لا تتردد عن «البوح» بكلّ ما هو حميميّ، وخارج عن المألوف: العذابات والمرض والجنس. هي شاعرة من طينة شعراء ملعونين أفنوا حيواتهم إمّا في المصحات العقلية وعيادات الطب النفسي، كروبرت لويل؛ أو بدّدوها منتحرين، مثل: آن سكستون وجون بيرمن.بدأت سيلڤيا بكتابة هذه اليوميّات (التي نقدم، هنا، ترجمة لشذرات منتخبة منها) منذ أيامها الأولى بكلية سميث في عام 1950م، وظلت تواظب على كتابتها حتى وفاتها. لم يُنشَر شيء من هذه اليوميات إلّا في عام 1982م، بعد أن سمح زوجها، الشاعر تيد هيوز بذلك، وأشرف على تحريرها. ولكنّ باقي اليوميات ظلت حبيسة لدى هيوز، حتى قرر الإفراج عنها، ونشرها، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاتها، في 11 فبراير 2013م. وفي عام 2000م، أصدرت دار النشر الأميركية «أنكر بوكس» طبعةً من يوميّات بلاث، بعنوان: «The Unbridged Journals of Sylvia Plath»، وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في ترجمة هذه الشذرات.

في الساعة الرابعة والنصف (11 فبراير 1963م) وضعت سيلڤيا بلاث رأسها في فرن المنزل، بعد أن أغلقت الغرف التي تفصلها عن طفليها النائمين، بشريط لاصق وبعض الثياب والمناشف، ثم أدارت مفتاح الغاز، لتموت مختنقة بأول أكسيد الكربون. عُرفت بلاث -سواء عبر مجموعتها الشعرية، «التمثال الضخم وقصائد أُخَر» (كتابها الشعري الوحيد الذي نشر خلال حياتها) أو من خلال «إيريل»، مجموعتها الشعرية التي نُشرت بعد موتها بعامين- بوصفها شاعرة ذات نزعة اعترافية صارخة؛ حيث «الأنا»، وتجربتها الشخصيّة، هما الفضاء الذي تدور فيه القصيدة؛ تلك التجربة التي لا تتردد عن «البوح» بكلّ ما هو حميميّ، وخارج عن المألوف: العذابات والمرض والجنس. هي شاعرة من طينة شعراء ملعونين أفنوا حيواتهم إمّا في المصحات العقلية وعيادات الطب النفسي، كروبرت لويل؛ أو بدّدوها منتحرين، مثل: آن سكستون وجون بيرمن.بدأت سيلڤيا بكتابة هذه اليوميّات (التي نقدم، هنا، ترجمة لشذرات منتخبة منها) منذ أيامها الأولى بكلية سميث في عام 1950م، وظلت تواظب على كتابتها حتى وفاتها. لم يُنشَر شيء من هذه اليوميات إلّا في عام 1982م، بعد أن سمح زوجها، الشاعر تيد هيوز بذلك، وأشرف على تحريرها. ولكنّ باقي اليوميات ظلت حبيسة لدى هيوز، حتى قرر الإفراج عنها، ونشرها، بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاتها، في 11 فبراير 2013م. وفي عام 2000م، أصدرت دار النشر الأميركية «أنكر بوكس» طبعةً من يوميّات بلاث، بعنوان: «The Unbridged Journals of Sylvia Plath»، وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في ترجمة هذه الشذرات.

1950 م

ثمة أوقات يخامرني فيها شعور بالترقب والانتظار، كما لو أن شيئًا هناك، تحت ظاهر وعيي وإدراكي، ينتظرني كي أقبض عليه. إنه الشعور المعذب ذاته الذي يصيبك حين تكون على وشك أن تتذكر اسمًا، ولكنك لا تتمكن من الوصول إليه تمامًا. أستطيع الشعور بذلك، حين أفكر في الناس، وفي تلميحات الارتقاء التي يوحي بها قلع ضرس العقل، وفي ضيق الفكّ الذي لم يعُد محتاجًا لمضغ تلك الألياف كما تعود؛ والتلاشي التدريجي للشعر من الجسد الآدمي؛ وتكيّف العين مع النصوص المطبوعة بخط صغير، والحركة السريعة الملوّنة للقرن العشرين. يأتي الشعور، مبهمًا وغائمًا، حين أتأمل المراهقة الطويلة لجنسنا البشري؛ شعائر الولادة والزواج والموت؛ كل الطقوس البربرية، البدائية، التي انسابت إلى الأزمنة الحديثة. أكاد أعتقد بأنّ النقاء الوحشيّ، الجامحَ، كان الأفضل. آه، ثمة شيء هناك، في انتظاري. ولعلّ الرؤيا سوف تغمرني، ذات يوم، وتفيضُ عليَّ، فأبصر الجانب الآخر من هذه الدعابة الغريبة الجسيمة. ثم سوف أضحك. ثم سوف أعرف ما هي الحياة.

سيلڤيا بلاث مع زوجها تيد هيوز

رغبتُ الليلةَ في أن أخطو إلى الخارج لبضع دقائق قبل أن أخلد إلى النوم؛ كان البيت غارقًا في الدفء والهواء البائت. كنت أرتدي منامتي، وشعري المغسول للتوّ معقوص فوق رأسي. حاولت أن أفتح الباب الأمامي. طقطق التِّرْباس حين أدرته؛ فأدرت المقبض إلى الجهة الأخرى. لا حركة البتّةَ. برمت بالترباس؛ فليست إلّا أربع توليفات محتملة لإدارة المقبض وفتح الترباس، ولكن الباب ما زال عالقًا، أبيضَ، خاويًا، ومحيّرًا. اختلست النظر عاليًا. خلال المربع الزجاجي، عاليًا في الباب، فرأيت قطعة من السماء، وقد شقتها الرؤوس الحادة السوداء لشجر الصنوبر عبر الشارع. وها قد كان القمر، بدرًا أو يكادُ، لامعًا وأصفرَ، وراء الأشجار. شعرتُ فجأةً بانقطاع أنفاسي، وبأنني أختنق. كنت حبيسةً، رفقةَ تربيعة الليل الصغيرة المعذبة فوقي، وهواءُ البيتِ الأنثويُّ الدافئُ الذي يطوقني بحضنه المُريَّش الخانق.

تجتاحني الكآبة في هذا الصباح. فلم أنم جيدًا ليلةَ الأمس، مستيقظةً، أتقلّب في الفراش، تنتابني أحلام صغيرة، متنافرة وسوداوية. أستيقظ، رأسي ثقيل، فأشعر كما لو أنني قد خرجت من سباحة في بركة ماء دافئ ملوّث. كان جلدي زلقًا، وشعري يابسًا، ومزيّتًا، ويداي كما لو أنهما قد لمستا شيئًا لزجًا وغير نظيف. هواء أغسطس الثقيل لا يسعفني البتّةَ. أجلس هنا ببلادة، ووجع في قفا عنقي. أشعر بأنني لن أستطيع شطف الغشاء اللزج الوسخ، حتى لو غسّلت نفسي بالماء النقيّ البارد طيلة النهار؛ ولن أكون قادرة على تخليص فمي من الطعم الكريه المرعب لأسناني التي لم تنظف بالفرشاة بعد.

كان كل شيء في الداخل قد غشيته السكينة، لبرهة، في هذه الليلة. خرجت من البيت القابع في الجهة الأخرى من الشارع، قبيل الساعة الثانية عشرة، يستبدّ بي سأم شوق لم يتحقق، وحيدةً، ألعن نفسي. وهناك، على نحو خارق، كان ليل أغسطس. كانت قد أمطرت للتوّ، وكان الهواء طافحًا بالرطوبة الدافئة وبالضباب. وكان القمر، بدرًا، يحبل بالضياء، قد تجلى على نحو غريب خلف الغيوم الصغيرة المعتادة، متوازنًا كأحجية صور تناثر بعضها عن بعض، والضوء في الخلفية يؤطر كل قطعة، كأن لا ريح هناك، ولكنّ أوراق الأشجار اهتزّت، هائجة، فسقط الماء منها قطرات هائلة على الرصيف، وبصوت يشبه ذاك الذي يصدر عن السائرين في الشارع. ثم فاحت الرائحة الغريبة لأوراق الأشجار الميّتة، المنخورة، والمتعفنة، في الهواء. كان المصباحان فوق السلالم الأمامية قد لفهما السديم بهالتين غبشيّتين نيّرتين، فرفرفت حشرات غريبة قبالة الزجاج الحاجب، هشّةً، ورفيعةَ الجناح، معميّةً، ودائخة، يُنَمِّلُهَا البريق الوهّاج.

برقٌ، برق حار، رَمَّشَ، كما لو أنّ عامل مسرح كان يلعب بمفتاح الضوء. صَرّارا ليلٍ، عميقًا في شقوق السلالم الرخامية، صَدَحا بصوت عذب مرتعش، مرةً بعد أخرى. ولأنه كان بيتي، فقد أحببتهما. تدفق الهواء من حولي كدِبْسٍ كثيف، وانشقّت الظلال المنبعثة من القمر ومصباح الشارع كأشباح زرقاء مفصومةٍ، غريبة، وتكرر أنفسها على نحو شاحب.

سيلڤيا بلاث مع أبنائها

من أنا، يا إلهي؟ أجلس في المكتبة الليلةَ، والأضواء تلمع فوق رأسي، ومروحة السقف تطنّ بصوت مرتفع. فتيات، فتيات في كل مكان، يقرأن الكتب. وجوه مُكبّة، وبشرات وردية وبيضاء وصفراء، وأنا جالسة هنا بلا هوية، بلا وجه. رأسي يؤلمني. ثمة تاريخ يتوجب عليّ قراءته.. قرون ينبغي الإحاطة بها قبل النوم، وملايين الحيوات التي لا بُدَّ من استيعابها قبل الإفطار غدًا. وها هو موعدي الغرامي في نهاية الأسبوع: فثمة من يعتقد بأنني إنسانة، ولست مجرد اسم فحسب. وهذه ليست إلّا الإشارات التي تدلّ على أنني إنسانة كاملة، ولست مجرد كتلة من الأعصاب، بلا هوية. إنني ضائعة. كان «هكسلي» سيضحك. فأيّ مركز مكيف هو هذا المكان! مئات الوجوه، مكبّة على الكتب، ومراوح السقف تطنّ، مبددة الوقت على حافة الفكر. إنه كابوس. فلا شمس. بل حركة متواصلة فحسب. لو أستريح، لو أستبطن ذاتي، فسوف أجنّ. ثمة الكثير، وأنا ممزّقة في جهات مختلفة، متوتّرة، ومشدودة صوب آفاق قصيّة لا يمكنني الوصول إليها. أن أتوقف مع القبائل الألمانية وأستريح قليلًا: ولكن، كلّا! بل يتوجب عليّ أن أواصل المسير، وأن أواصل المسير. عبر عصور من الإمبراطوريات، من الانحطاط والسقوط. بخطوات سريعة، متواصلة. أَفَلَنْ أستريح تحت أشعة الشمس ثانيةً- متوانية، ومنهكة، يغمرني ذهب السكينة؟

أعتقد أنني أعرف الآن معنى العزلة. العزلة الخاطفة، على أيّ حال، إنها تأتي من باطن النفس الغامض- كمرض يصيب الدم، وينتشر في أنحاء الجسد فلا يستطيع المرء تحديد مصدره، وموضع العدوى. عدت إلى غرفتي في «هيڤن هاوس» بعد عيد الشكر. الحنين إلى الوطن هو الاسم الذي يطلقونه على السأم الذي يتملّكني الآن. فأنا وحيدة في غرفتي، بين عالمين.. لا أكاد أستطيع تذكر تلك الأيام الأربعة من عيد الشكر- صورة البيت غائمة، وهو أصغر ممّا تركته، وبقع الجرائد الصفراء الداكنة أكثر وضوحًا؛ لم تعد غرفتي القديمة تخصني، وقد اختفت منها كل أشيائي؛ لا أستطيع أن أخدع نفسي وأكفّ عن التفكير في الحقيقة المجردة الصارخة بأنّه مهما كان المرء متحمسًا، وبصرف النظر عن يقينه بأنّ الشخصية قدَرٌ، فلا شيء حقيقيّ، سواء في الماضي أو في المستقبل، حين يكون المرء وحيدًا في غرفته وساعة الحائط تدق عاليًا في الضياء البهيج الزائف للمصباح الكهربائي. فلو كنتَ بلا ماضٍ أو مستقبل -الذي هو، في النهاية، ما ينطوي عليه الحاضر- فلماذا قد تتخلص من صَدفة الحاضر الفارغة وتقدم على الانتحار؟.. لا كائنَ حيًّا إلّايَ على الأرض في هذه اللحظة. أستطيع السير في الممرات، والحجرات الفارغة تتثاءب ساخرة منّي في كل اتّجاه. ولكنّ الحياة هي العزلة، يا إلهي، على الرغم من كل الحبوب المنوّمة، على الرغم من كل المرح الصاخب المُبهرَج لـ«حفلات» بلا غاية، على الرغم من كل الوجوه الباسمة الزائفة التي نرتديها. وحين تعثر في النهاية على شخص تشعر بأنك قادر على أن تجعل روحك تفيض من أجله، تتملكك الصدمة من الكلمات التي تلفظها -إنها كلمات باهتة، في غاية البشاعة، عقيمة وبلا أيّ معنى من طول الاحتفاظ بها في أعماقك المتشنجة المعتمة. نعم، ثمة فرح، وتحقُّق، وعِشرة- ولكنّ عزلة الروح، في وعيها الرهيب، مفزعةٌ وقاهرة.

لقد ذرّتِ الريحُ قمرًا أصفرَ حارًّا فوق البحر؛ قمرًا بصليَّ الشكل، شطأَ في السماء النّيلية الملطّخة، ثم سفحَ بتلات ضوء لامعة، رامشةً، فوق المياه السوداء المرتعشة.

وحين أقرأ، يا إلهي، النثرَ الجزل والمحكم والفائض لـ«لويس أنترماير»، والأبيات المكثفة، المصفّاة، لشاعر بعد آخر، أشعر بأنني مخنوقة، وسقيمة، وشاحبة، وغارقة في العبث، ويجافيني الكلام المعسول. ثمّة قبسٌ غائم، بلا لون، من مشاعر رقيقة، يلمع في داخلي. يا إلهي! هل سأفقده في إعداد البيض المخفوق من أجل رجل ما.. ولا أسمع شيئًا عن الحياة إلّا عبر الأقاويل، مطعمة جسدي، تاركة لقوى حسّي وإدراكي، وما يعقبها من تعبير وفصاحة، أن تترهل وتصبح بليدة جراء التجاهل والإهمال؟

1951 م

مُكبّةً على وجهي فوق الصخرة الدافئة المسطّحة، تاركةً لذراعي أن تتدلّى من طرفها، ويدي تفرك الحواف الدائرية للحجر الذي لوّحته الشمس، فشعرت بتضاريسه الناعمة. جعلتني حرارة الصخرة، وذلك الدفء الوثير الجاسئ، أشعر كأنها جسد آدميّ. محتدمًا خلال ثوب سباحتي، تفشّى الحر العظيم في أنحاء جسدي، فتوجع صدري فوق الحجر المسطّح القاسي. ثمّ هبّت ريح ملحيّة ونديّة، رطبةً في شعري؛ فاستطعت أن أرى زرقة المحيط المتلألئة عبر كتلة كبيرة ولامعة من شعري. تسرّبت الشمس إلى كل مسام، مالئة كل أنسجة جسدي المتذمرة بسكينة ذهبية، غامرة ولامعة.

وباعتمادي على المجازات والتشبيهات والاستعارات، وجدت فجاة آليّةً للإفصاح عن بعض الأفكار، من بين تلك الأفكار المقلقة الكثيرة، التي كانت تنتابني منذ الأمس…. لوصف الشعور الذي أمتلكه تجاه الجزء المجهول من شريط ماساتشوستس الساحليّ. وبكل البساطة التي قد تبدو عليها هذه المهمة، رغبت في الانتظار حتى أستطيع إنجازها بإنصاف واقعي؛ لأنها تشكل جوهر فلسفتي الفكرية والعملية، التي تتطور على نحو مستمر.

فعلى شاطئ حجريّ، مهجور نسبيًّا، ثمة صخرة عظيمة تنتأ فوق البحر. وبعد الصعود، والهبوط من موطئ قدم جاسئ إلى آخر، يصل المرء إلى جرف طبيعي يستطيع أن يتمدد فيه على طول جسده، ويحدق في المد وهو يعلو ويهبط في الأسفل، أو خلف الخليج، حيث تلتقط الأشرعة الضياء، ثم تخيّم عليها الظلال، ثم يضربها الضوء مرة أخرى، حين تنحرف بعيدة صوب الأفق. لقد لفحت الشمس هذه الصخور، وحطم المد والجزر العظيم المتواصل الجلاميدَ، وسحقها بقوّة، حتى فتتها إلى حجارة ملساء، سفعتها الشمس، على الشاطئ، حيث تخشخش وتغيّر أماكنها، تحت أقدام كل من يمشي عليها. تغمرني سكينة تجاه الحتميّة الوئيدة للتغيرات التدريجية التي تحدث في قشرة الأرض.. والشمس تلفح الصخرة، والجسد، والريح تنفش العشب والشعر، ثمة وعي بأنّ القوى الهائلة العمياء، المجهولة وغير الواعية، والقوى الحيادية سوف تدوم وتبقى، وبأنّ ذلك الكائن العضوي، الهشّ، المخلوق على نحو خارق، الذي يفسّر تلك القوى، ويمنحها المعنى، سوف يرتحل قليلًا، ثمّ يتداعى، يسقط، ويتحلّل في النهاية ترابًا مجهولًا، بلا صوت، وبلا وجه، وبلا هويّة.

خرجت من هذه التجربة كاملة ونقيّة، وقد تغلغلت الشمس في كل ذرّة من كياني، وطهّرتني البرودة القارصة للماء المالح، ناشف جسدي وأبيض بالسكينة الهنيئة التي تغمرني منبعثة من المكوث بين الأشياء البدائية.

وينبثق، من هذه التجرية أيضًا، إيمان بأن أعود إلى عالم إنسانيّ من رغائب صغيرة وتفاهة مضللة. إيمان، ساذج وبريء، ولدته، كما هو، البساطة المتناهية للطبيعة. إنه شعور بأنَّ ثمة يقينًا وجمالًا نادرين في الحياة التي يمكن تقاسمها علانيةً، في الريح وأشعة الشمس، مع إنسان آخر يؤمن بالمبادئ الأساسية ذاتها، وبصرف النظر عن سلوك الآخرين والأفكار التي يؤمنون بها.

1952 م

يا إلهي، لو كان ثمة وقت اقتربت فيه من الرغبة في الانتحار، فهو هذه اللحظة، والدم الأَرِقُ، الدائخ، يسري في عروقي، والهواء الرمادي طافح بالمطر، والرجال الصغار الملعونون عبر الشارع يطرقون على السقف بالمعاول والفؤوس والأزاميل، وذَفَرُ القطران؛ الذَفَرُ الجهنمي اللاذع.. إنني خائفة. لست قوية، إنني جوفاء.. أريد أن أقتل نفسي، أن أهرب من المسؤولية، أن أزحف عائدة بوضاعة إلى الرحم. لا أعرف من أنا، ولا إلى أين أذهب.. إنني أجلس هنا الآن، أكاد أبكي، خائفة، ناظرة إلى الإصبع الذي يكتب خيبتي الجوفاء على الجدار، ويلعنني.

الواقع هو ما أصنعه. هذا ما قلت: إنني قد آمنت به. ثم أحدق في الجحيم التي أتمرّغ فيها، الأعصاب مشلولة، والأفعال باطلة – الخوف، والحسد، والكراهية: كل المشاعر المزعجة للاطمأنينة التي تنخر نفسيّتي المرهفة. الوقت، والتجربة: الموجة العملاقة، الموجة المَدِيّةُ الكاسحة تغمرني، فأغرق، أغرق. أنَّى لي أن أجد الديمومة، تلك الصلة المستمرة مع الماضي والمستقبل، ذلك التواصل مع الكائنات البشرية الأخرى التي أحنّ إليها؟ هل لي أن أقبل، بكل أمانة، إجابةً زائفة محتومة؟ أنَّى لي أن أسوِّغ، وكيف لي أن أبرِّر ما تبقى من حياتي؟

الواقع هو ما أصنعه. هذا ما قلت: إنني قد آمنت به. ثم أحدق في الجحيم التي أتمرّغ فيها، الأعصاب مشلولة، والأفعال باطلة – الخوف، والحسد، والكراهية: كل المشاعر المزعجة للاطمأنينة التي تنخر نفسيّتي المرهفة. الوقت، والتجربة: الموجة العملاقة، الموجة المَدِيّةُ الكاسحة تغمرني، فأغرق، أغرق. أنَّى لي أن أجد الديمومة، تلك الصلة المستمرة مع الماضي والمستقبل، ذلك التواصل مع الكائنات البشرية الأخرى التي أحنّ إليها؟ هل لي أن أقبل، بكل أمانة، إجابةً زائفة محتومة؟ أنَّى لي أن أسوِّغ، وكيف لي أن أبرِّر ما تبقى من حياتي؟

وها هي مغالطة الوجود: فكرة أن يكون المرء سعيدًا إلى الأبد وأن يهرم في مقام معلوم أو سلسلة من الإنجازات. لماذا انتحرت فيرجينيا وولف؟ أو سارة تيزديل أو النساء الباهرات الأخريات؟ هل كُنّ عُصابيّات؟ هل كانت كتاباتهن (آه، أيها الكلام المرعب) تعليةً لرغائبهن الفطرية العميقة؟ لو أنني أعرف، فحسب. لو أنني أعرف، فحسب، كيف أجعل أهدافي، ومتطلباتي في الحياة، ذات مقاصد سامية! إنني في مقام فتاة عمياء تلعب بمسطرة لوغاريتمات القيم. إنني الآن في حضيض قواي الحاسبة.

أنتِ معلقة على صليب القيود التي تفرضينها على نفسك. لا يمكن تغيير اختياراتك العمياء؛ إنها الآن نهائية ولا رجعة عنها. لقد كانت لديك فرص، فلم تغتنميها، وها أنتِ تتمرّغين في خطيئتك الأصلية؛ القيود التي تفرضينها على نفسك. حتى إنك لا تستطيعين العزم على التمشّي في الريف: ولست متأكدة من أن ذلك مهرب أو علاج منعش لحبس نفسك في غرفتك طيلة النهار. لقد ضيّعت كل مسرّات الحياة. أمامك صف كبير من الأزقة المسدودة. وها أنتِ تديرين ظهرك لحياة الإبداع، ولا تتشبثين بها، يائسة، على نحو ما، وعن سابق إصرار ما. إنك تصبحين ماكينة محايدة. لا تستطيعين الحُبّ، ولا حتى لو عرفت كيف تشرعين في الحبّ. كل فكرة شيطان، جحيم- لو استطعت القيام بأشياء كثيرة مرة أخرى، آه، لأنجزتها على نحو مختلف! تريدين العودة إلى موطنك، إلى الرّحم. إنكِ لتنظرين إلى العالم وهو يصفق بابًا إثر بابٍ في وجهك، بقوّة، وصفاقة. لقد نسيتِ السرَّ الذي عرفتِه، ذات مرّة، آه، ذات مرّة؛ أن تفرحي، وتضحكي، وتفتحي الأبواب.

1953 م

انظر إلى ذلك القناع البشع الميت هنا ولا تنسه. إنه قناع طبشوري بسمّ مميت ناشف خلفه، كملاك الموت. إنه القناع الذي كُنْتُهُ في هذا الخريف، ولا أريد أن أكونه البتّة مرة أخرى. الفم المتبرّم الحزين، والعينان الباهتتان، الضجرتان، الخدرتان، الخاليتان من المشاعر: أعراض الخراب القبيح في داخلهما.

1956 م

قصيدة:

غضب عنيف وهائج- ثلج بارد: سديم مستنقعات كثيف أبيض- المصابيح تتدلى. بقع معتمة. ساكنة.. ساكنة.. أوراق أشجار متجمدة. شحرور أحدب: غضب -«ثانية أخرى، وهسيس القطط سوف ينتشر». الإحاطة بالغضب الساحق الخانق- المشي في عالم أبيض فارغ- رمز الانقطاع عن الرؤية العادية الواضحة- الهيجان العبثيّ. القيود الإنسانية ضدّ القوّة المرمريّة العظيمة المترامية للبرد، والثلج، والنجوم، والعتمة- أقحوانات مندثرة: بيضاء في الرأس، ومتذكّرة من الصيف- إنها تضعها على سويقات جرداء ناشفة- مشهد تبايُنٍ مشرق، العبور القطبي للموسم، والطقس- سناسل حجرية سوداء- منظر طبيعي موحش- قطّ أسمر، نار فحم حمراء، وجنات محترقة، قط أسفل منزل الفحم- زرازير تلتقط جذاذات الشحم- وشمع متجلّد- عالم الطبيعة الحيادي، الرحب والأبيض، ضدّ الشرارة الصغيرة والعنيقة للمشيئة.

المصدر: «يوميات سيلڤيا بلاث»، دار: أنكر بوكس، في الولايات المتحدة، عام 1998م.