إيمي سيزير.. شاعر أسود كبير

«شاعر أسود تنتصب كلماته كسنبلة الضّوء، متحدّيًا بمفرده عصرًا بأكمله» بهذه الكلمات يقدّم أندريه بريتون إيمي سيزير. لكن ما الذي يجمع السوريالية بحركة الزنوجة؟ ما الذي شدّ رائد السوريالية الأوربية إلى هذا الشاعر الأسود المعادي للاستعمار؟ يردّ إيمي سيزير: «إنّ لقائي بأندريه بريتون له دور كبير فيما أصبحت عليه الآن، إنّه الطريق المختصر نحو نفسي». إنّ إلقاء الضوء على شاعر مغمور من المستعمرات بقلم رمز من رموز الشعر الفرنسي يُعدّ في حدّ ذاته سابقة. لكن أن تُكتب مقدّمة لديوان شعريّ يعدّ من الدّواوين التي أثْرت وأثّرت في حركة الشعر الفرانكفوني والإفريقي عامة، إن لم يكن الشعر العالمي، (باعتبار ترجمة الديوان إلى أكثر من 32 لغة، باستثناء العربية، وقد يزول هذا النقص قريبًا بإصداري لمختارات شعرية موسّعة للشاعر) أن تكتب مقدّمة بكلّ هذه الحماسة وهذه الحميميّة الصادقة دليل على التّوافق الرّوحي بين الشاعرين والانبهار بهذا الاكتشاف.

هنا ترجمة لمقدمة أندريه بريتون:

نيسان 1941م. مسمّرًا بالشُّعَب المرجانيّة إلى أرض الشّاطئ، يغلق هيكل سفينة تتقاذف عليه الأمواج الرؤيةَ –على الأقلّ لم يحلم الأطفال بأحسن من هذا ليبتهجوا طيلة النّهار– بثباته لم يترك أيّة هدنة للاهتياج أن يتنقّل إلّا بخطوات محسوبة، في المسافة بين حربتين: معتقَل لازارييه في مرسى فور دي فرانس. الحرّية بعد بضعة أيّام، بأيّ ظمأ ارتميتُ في الطرقات بحثًا عمّا يمكنها أن تقدّم لي من أشياء لم أرها قطّ، فتنة الأسواق، العصافير الطّنّانة السّاكنة في الأصوات، النّسوة اللاتي أخبرني بول إيلوار بعد جولة حول العالم أنّهن الأجمل من بين كل نساء الأرض. رغم ذلك، يظهر سريعًا حطام سفينة مهدّدًا باحتلال كلّ المشهد: المدينة نفسها لا تتمسّك بأيّ شيء، تبدو محرومة من أعضائها الأساسيّة. التّجارة في الواجهات البلورية تأخذ شكلًا نظريًّا مقلقًا. الحركة تبدو أبطأ قليلًا ممّا يجب، الضّجيج واضح كما في الأشياء الغارقة. في الهواء الرّقيق يتواصل الرّنين البعيد لناقوس الخطر.

في هذه الظروف، من خلال مصادفة شراء شريط شعر لابنتي، تصفّحت منشورًا معروضًا في الدكّان حيث اشتريت الشّريط. بتقديم شديد التواضع، كان العدد الأوّل الذي صدر في فور دي فرانس لمجلّة عنوانها «مدارات». لا حاجة إلى القول: إني عالم إلى أيّ مدى وصلت الاستهانة بالأفكار منذ سنة، وشاعر بغياب أيّ إدارة حسنة وهو الأمر المميّز للرجعية البوليسيّة في المارتينيك، بدأت قراءة هذا المصنَّف بحذر شديد… لم أصدق عينيّ، فما يقال هنا هو ما يجب أن يُقال! تمزقت كل تلك الظلال المكشّرة، تشتَّت كلّ ذلك الكذب، كل ذلك الاحتقار سقط مزقًا: هكذا لم ينكسر صوت الإنسان، يُغطَّى، لكنّه ينتصب من جديد هنا تمامًا مثل سنبلة الضوء.

اسم من كان يتكلّم: إيمي سيزير

لن أدافع عن نفسي قائلًا: إنّي لم أحسّ من فوري ببعض الغرور: فما يعبّر عنه ليس غريبًا عنّي بتاتًا، أسماء الشُّعراء الذين يذكرهم والكتّاب كانوا وحدهم ضمانًا كافيًا، لكن لهجة هذه الصّفحات خاصة لا تخدع أبدًا، تشهد أنّ رجلًا انغمس بكلّيته في المغامرة، وفي اللّحظة ذاتها فهو يمتلك كل الوسائل الكفيلة بالتّأسيس، ليس من النّاحية الجمالية، لكن أيضًا من النّاحية الأخلاقية والاجتماعية، ماذا أقول عن أهمّية تدخّله وضرورته. كشفت لي النُّصوص التي تجاور نصّه كائنات موجَّهة بحساسيّة مثله، بأفكار تلتحم بأفكاره. في تناقض تامّ مع ما نُشر منذ أشهر في فرنسا، وهو يحمل علامات المازوشيّة حين لا يحمل علامات العبودية، تواصل «مدارات» حفر الطّريق الملكي. «نحن من الذين يقولون: لا للظّلّ» يصرّح إيمي سيزير.

نعم، هذه الأرض التي تكشف وتساعد على كشف الأصدقاء، هي أرضي أيضًا، هي أرضنا التي خشيت خطأً أن أراها مظلمةً. وحين أحسست بها تثور، حتى قبل أن أعرف بشكل أحسن خطابه، كيف أقول، نحسّ أن الكلمات من أبسطها إلى أندرها تمرّ تحت لسانه عارية. من هنا جاء بلوغ أوج الواقعية عنده، هذا النسق العالي لصوته الذي يمكّن من التفريق بين كبار الشعراء وصغارهم. ما تعلّمته يومئذ أنّ الآلة الشّهية لم تفقد حتى انسجامها وسط الإعصار. يجب ألّا يكون العالم مشرفًا على الغرق: سيعود له الوعي. لم يتأخّر الدّكّان المارتينيكي، بواحدة من تلك المصادفات الثانويّة التي تلهمها ساعات الحظ، أن يصبح معروفًا من قبل أخت روني مينيل، وهو، مع سيزير، المنشّط الأساسي للمدارات. واسطتها قلّصت إلى الحدّ الأدنى تقدّم الكلمات القليلة التي خربشتها على طاولة دكّانها. وبعد أقلّ من ساعة بدأت تبحث عنّي في الطرقات؛ كي تحدّد لي موعدًا مع أخيها. مينيل: الثقافة العظيمة في أقل مظاهر تفاخرها، والإيقاع الدّقيق، إضافة إلى ذلك العصب وكل موجات الارتعاش.

ومن الغد سيزير. أجد ردّة فعلي الأولى عنصريّة، حين اكتشفت أنّ سواده نقيّ، وبخاصّة إذا رأيته في النظرة الأولى مقنّعًا بابتسامة. عرفت ذلك منه، أراه وكلّ شيء سيثبت لي لاحقًا، أنّه الحوض الإنساني في أقصى درجات غليانه، حيث المعارف، في أعلى مستوياتها تختلط مع المواهب السّحريّة. بالنّسبة إليّ بدا ظهوره، لا أريد القول يومها فحسب، تحت مظهر خاص به، في قيمة علامة العصر. هكذا، متحدّيًا بمفرده مرحلة اعتقدنا أنّنا نحيا خلالها استقالة كلّية للفكر، حيث يبدو أن لا شيء يُخلَق إلا على صورة تكمل انتصار الموت، حيث الفنّ ذاته يهدّد بالانزواء في المعطيات القديمة، النفس الأوّل الجديد، الذي يعيد الحياة، القادر على منح كلّ الثقة هو عطاء إنسان أسود. وهو أسود يتقن اللغة الفرنسية كما لا يوجد أيّ أبيض يتقنها. وهو أسود يقودنا اليوم نحو المجهول، واضعًا أولًا بأوّل، كما في اللّعب، اللّمسات التي تجعلنا نتقدّم فوق الشّرر. وهو الأسود ليس فقط أسود بل كلّ الإنسان، الذي يعبّر عن كلّ التساؤلات، وكلّ المخاوف، والآمال والنّشوة، الذي سيفرض ذاته عليّ بقوّة كنموذج للشّرف. لقاءاتنا، في حانة يجعل منها الضوء الخارجي قطعة من الكريستال، مساء، بعد نهاية دروسه التي يقدمها في المعهد التي كان محورها حينها أعمال رامبو، والاجتماعات في باحة منزله التي يكمل سحرها حضور سوزان سيزير، جميلة مثل شعلة شراب البنش، وأكثر من ذلك رحلة في عمق الجزيرة: دائمًا، أرانا من جديد منحنين حدّ الهلاك على هاوية آبسالون، مثلما على التجسّد ذاته للمصهر الذي تشكَّل فيه الصّور الشّعرية حين تكون بالقوّة التي تزعزع العالم، دون أيّ علامة وسط دوّامة النباتات المجنونة غير زهرة الخيزران الكبيرة الملغزة وهي قلب ثلاثيّ يخفق في أعلى رمح.

هناك وتحت بشائر هذه الزّهرة، بدت لي المهمّة الموكولة للإنسان، بأن يقطع بحدّة مع طرائق التفكير وبأن يحسّ أنّها جعلته غير قادر على تحمّل وجوده بشكله غير القابل للتّقادم. هناك تأكّدت نهائيًّا من فكرة أن لا شيء سيكون إذا لم يقع كشف بعض المحرّمات؛ إذا لم نتمكّن من نزع السّموم القاتلة من دم الإنسان التي يغذّيها الإيمان –الذي يزداد كسلًا– بالماورائيّات، وفكر الأجساد الملتصق بالأمم والأعراق والنّذالة القصوى التي تُدعى سلطة المال. لا شيء يمكن أن يُصنع إلّا حين آل الأمر للشعراء منذ قرابة قرن بأن يزعزعوا ذلك الهيكل الذي يخنقنا، ومن المهمّ أن نلاحظ أنّ الأجيال القادمة لن تكرّس إلّا أولئك الذين مضوا بعيدًا في هذه المهمّة.

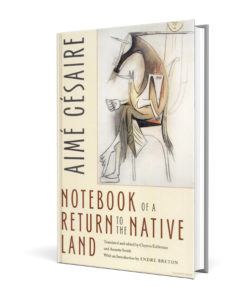

ذلك المساء، أمام الفتحة الباذخة لكل حيويّة الخضرة، أحسست قيمة أن أكون متّحدًا شعوريًّا مع أحدهم، أن أعرف أنّه من بين الجميع كائن ذو إرادة صلبة، وأنّي في الجوهر لا أفرّق بين إرادته وإرادتي. أن أعرف بحجج دامغة أنّه كائن المنجَزات الكاملة: قبل أيّام قليلة أهداني «كرّاس العودة إلى الوطن»، في نشرة محدودة إضافة إلى مجلّة من باريس حيث مرّت القصيدة من دون أن يلحظها أحد سنة 1939هـ، وهذه القصيدة لم تكن سوى أكبر صرح غنائي في عصرنا. جلب لي أثرى اليقين الذي لا يمكن انتظاره من ذاتك فحسب: لقد قامر كاتبها على كلّ ما حسبته صوابًا طيلة حياتي، وقد كسب الرّهان من دون أدنى شكّ. وقد كان الرّهان، بقطع النّظر عن العبقرية الخاصة بسيزير، إدراكنا المشترك لمعنى الحياة. وأوّلًا نعرف من خلالها تلك الحركة الغزيرة من بين الجميع، ذلك الفيض في الدّفق وفي الشّظايا، تلك القدرة على التحذير الدّائم للعالم الشّعوري كلّيًّا إلى أن يصبح رأسًا على عقب، وهو ما يميّز الشعر الأصيل المناقض للشعر المزيّف، للشعر المصطنع، من الجنس المسموم الذي يتكاثر حوله. أن تغنّي أو لا تغنّي، هذا هو السؤال، ولن يكون هناك سلام في الشعر لمن لا يغنّي، رغم أنّه يُطلب من الشاعر أكثر من الغناء. ولست في حاجة إلى القول: إن من لا يحسن الغناء، ويلجأ إلى القوافي، والمتر الثابت والتفاهات الأخرى لا يمكنه سوى إزعاج آذان ميداس. قبل كل شيء إيمي سيزير هو المغني.

كراس استثنائي

بعد تجاوز هذا الشرط الأول، الضروري وغير الكافي، يرتفع الشعر الجدير بهذا الاسم إلى مرتبة الامتناع الصريح، الرفض الذي يفرضه وهذا الجانب المنكر في طبيعته يوجب أن يُعتبر مؤسسًا: ينفر من السماح بمرور كل ما شوهد من قبل، كل ما سمع، كل ما اتُّفق عليه، أن يستخدم ما استُخدِم من قبل، إذا لم يقع تحويل وظيفته القبْلية. من هذا المنظور يكون سيزير شديد الصلابة، وهذا ليس فقط لأنه شديد النزاهة بل لأنه صاحب معرفة شاسعة، فهو من أحسن وأوسع الشعراء اطلاعًا. أخيرًا –وهنا، لقطع الطريق على كل التباس مؤكدًا أن كراس العودة إلى الوطن، سوى قصيدة «موضوع» أو «قصيدة قضية»، أؤكد أني أستند ليس فقط إلى من قلدوه، بدرجات مختلفة- قصيدة سيزير مثل كل القصائد العظيمة وكل فن عظيم، تستمد قيمتها الشاهقة من القدرة الكبيرة على التحول، التي تستعملها وتتمثل -من خلال الأدوات الأكثر ابتذالًا، ومن ضمنها القبح والإذلال- في إنتاج ليس الذهب كحجر للفلسفة بل الحرية. موهبة الغناء، والقدرة على الرفض، ومهارة التحويل الاستثنائية التي يعتنقها، سيكون الأمر عبثيًّا إذا أرجعنا كل هذا إلى بعض الأسرار التقنية. ما يمكن استنتاجه هو أن الثلاثة يجمعها قاسم مشترك أكبر هو الدفق الشديد للدهشة الاستثنائية أمام مشهد الحياة (المسبب للاندفاع والسعي لتغييرها) الذي يظل حتى إشعار آخر غير قابل للنقص. فالنقد قادر على الأقل على إبراز تناقضات الشخصية المقصودة وبيان الظروف المسببة لهذه التناقضات. يجب أن نعترف ولمرة واحدة أننا سنخرج من هنا بأقصى سرعة من اللامبالاة.

بعد تجاوز هذا الشرط الأول، الضروري وغير الكافي، يرتفع الشعر الجدير بهذا الاسم إلى مرتبة الامتناع الصريح، الرفض الذي يفرضه وهذا الجانب المنكر في طبيعته يوجب أن يُعتبر مؤسسًا: ينفر من السماح بمرور كل ما شوهد من قبل، كل ما سمع، كل ما اتُّفق عليه، أن يستخدم ما استُخدِم من قبل، إذا لم يقع تحويل وظيفته القبْلية. من هذا المنظور يكون سيزير شديد الصلابة، وهذا ليس فقط لأنه شديد النزاهة بل لأنه صاحب معرفة شاسعة، فهو من أحسن وأوسع الشعراء اطلاعًا. أخيرًا –وهنا، لقطع الطريق على كل التباس مؤكدًا أن كراس العودة إلى الوطن، سوى قصيدة «موضوع» أو «قصيدة قضية»، أؤكد أني أستند ليس فقط إلى من قلدوه، بدرجات مختلفة- قصيدة سيزير مثل كل القصائد العظيمة وكل فن عظيم، تستمد قيمتها الشاهقة من القدرة الكبيرة على التحول، التي تستعملها وتتمثل -من خلال الأدوات الأكثر ابتذالًا، ومن ضمنها القبح والإذلال- في إنتاج ليس الذهب كحجر للفلسفة بل الحرية. موهبة الغناء، والقدرة على الرفض، ومهارة التحويل الاستثنائية التي يعتنقها، سيكون الأمر عبثيًّا إذا أرجعنا كل هذا إلى بعض الأسرار التقنية. ما يمكن استنتاجه هو أن الثلاثة يجمعها قاسم مشترك أكبر هو الدفق الشديد للدهشة الاستثنائية أمام مشهد الحياة (المسبب للاندفاع والسعي لتغييرها) الذي يظل حتى إشعار آخر غير قابل للنقص. فالنقد قادر على الأقل على إبراز تناقضات الشخصية المقصودة وبيان الظروف المسببة لهذه التناقضات. يجب أن نعترف ولمرة واحدة أننا سنخرج من هنا بأقصى سرعة من اللامبالاة.

من هذه الناحية يبدو «كراس العودة إلى الوطن» وثيقة متفردة غير قابلة للاستبدال. العنوان بمفرده، وإن محونا القصيدة- يهدف إلى وضعنا في قلب الصراع الأكثر حساسية بالنسبة إلى الكاتب، الصراع الذي يُعتبر تجاوزه حياتيًّا بالنسبة إليه. فواقعيًّا، كُتبت القصيدة في باريس بعد أن غادر المدرسة العليا وهو يستعد إلى العودة إلى المارتينيك. الوطن الأم، نعم، كيف يمكن مقاومة نداء هذه الجزيرة، كيف لا نستسلم إلى إغراء سماواتها، إلى تموجات حورياتها، إلى كلماتها التي تفيض دلالًا؟ لكن، فجأة ينتصر الظل: يجب أن نكون مكان سيزير لندرك إلى أي مدى كانت هذه القفزة وعرة. خلف هذه المجزرة يوجد بؤس الشعب الاستعماري، واستغلاله الوقح بواسطة حفنة من الطفيليين الذين يتحدون حتى قوانين البلاد التي ينتسبون إليها ولا يحسون بأي حرج من أن يكونوا عارًا عليها، يوجد خضوع هذا الشعب الذي يقف ضده أنه ظل دومًا بعيدًا منثورًا على البحر. خلف كل هذا، توجد، على مسافة أجيال قليلة، العبودية، وهكذا ينفتح الجرح من جديد، ينفتح على كل عظمة إفريقيا الضائعة، وذكريات الأسلاف عن المعاملات الوحشية التي تلقوها، وعي حاد بإنكار مطلق للعدالة كانت شعوب بأكملها ضحية له. شعوب بأكملها ينتمي إليها ذلك الذي سيسافر، غنيًّا بكل ما يمكن للبِيض أن يعلموه وفي تلك اللحظة أكثر ما يكون تمزقًا.

عودة أشد درامية

إيمي سيزير

من الطبيعي أن المطالبة تُصارِع، في الكراس، الكآبةَ، وأحيانًا اليأس، حتى إن الكاتب يتعرض إلى العودة الأشد درامية إلى نفسه. هذه المطالبة هي الأشد أهمية في الوجود والأكثر معقولية، رغم أنها قانونيًّا من حق الأبيض فقط أن يراها تتحقق. لكننا نخطئ كثيرًا، رغم أنها بدأت تصبح باحتشام موضع عناية واهتمام: «في المستعمرات القديمة، التي يجب أن تخضع إلى أنظمة جديدة وأصبح تطورها نحو التحرر موضوعًا دوليًّا، على الديمقراطية أن تضع نهاية، ليس لاستغلال الشعوب الملونة فحسب، بل للعنصرية الاجتماعية والسياسية للرجل الأبيض». ننتظر أيضًا بنفس نفاد الصبر، خارج المستعمرات، أن نكف عن حشر حشود الرجال الملونين بعيدًا في الأعمال والوظائف الثانوية. إذا خاب أمل هذا الانتظار بواسطة القوانين الدولية التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الحرب الحالية، فعلينا بالضرورة أن ننحاز، مع كل التبعات التي سيجرها ذلك، إلى فكرة أن تأهيل الشعوب الملونة لن يكون سوى عمل هذه الشعوب ذاتها.

لكن هذا سيعني التخفيض الشديد، المجحف لتدخل سيزير، إذا أردنا التمسك بالجانب المباشر لمطالبته. ما يجعلها في نظري ذات قيمة، أنها تتجاوز في كل لحظة الرعب الذي يرتبط بالنسبة إلى أسود، إلى مصير السود في المجتمع الحديث، ورغم أنه يتوحد مع مطالبة كل الشعراء وكل الفنانين، وكل المفكرين المحترمين، فإن رصيد العبقرية الشفهية الذي يمتلكه يجعلها تلامس كل ما في المجتمعات الحديثة من وضعيات سيئة، والوضعيات القابلة للتحسن للإنسان بشكل عام في هذا المجتمع. وهنا يُسجل بحروف غليظة الأمر الذي جعلته السوريالية الفصل الأول من برنامجها: الإرادة الثابتة لإطلاق رصاصة الرحمة على المدعو «الحس السليم»، حيث بلغت الوقاحة حد مماثلته بلقب «العقل»، الحاجة الملحّة لإنهاء هذا الانقسام القاتل للفكر البشري الذي تمكن أحد أجزائه من أخذ جميع الحقوق على حساب الآخر وفي الأغلب لن تفلت فرصة تفجير هذا الأخير من شدة الرغبة في تهييجه. إذا اختفى النخاسون ماديًّا من العالم فمن الأكيد أنهم موجودون في العقول حيث ما زال «خشب زانهم» حلمنا، لم يعد النصف المدلل من طبيعتنا، إنها الشحنة المبكرة التي يُستحب أن تُحشر في قعر السفينة. «لأننا نمقتكم، أنتم وعقلكم، نطالب بالجنون المبكر، بالجنون المستعر، بالآدمية المتصلبة… تأقلموا أنتم معي، أنا لن أتأقلم معكم».

وفجأة هذه النظرة المتجلية، الزغب الأزرق على الجمر، مثلما عند وعد بخلاص غير ماكر: يعبر ذاك الذي نعتبره أنا وسيزير النبي الأكبر للأزمنة القادمة، أقول إيزيدور دوكاس، الكونت لوتريامون: «قصيدة لوتريامون جميلة مثل مرسوم نزع الملكية… فهو يكدس في شكل نُثار غنائي وشاحب – مثلما تسقط في انحلال المساء أصابع الكمثرى الاستوائية- أبواقَ موت الفلسفة الساخرة التي ترفع إلى شرف عجائب عالم طبقي، الإنسانَ، الأقدامَ، الأيادي والسرةَ الزاعقة بأيادي عارية ضد حاجز السماء… أول من اعتبر أن الشعر يبدأ في الإفراط، في المغالاة، في السعي المحفوف بالموانع، في التامتام الكبير الأعمى، حتى مطر النجوم الغامض…».

كلمات إيمي سيزير جميلة مثل الأكسجين الوليد.

نيويورك 1943م

كراس العودة إلى

أرض الوطن (مختارات)

بعيْدَ الفجر،

صحتُ به اغربْ، يا وجه البوليس، يا وجه البقرة، اغربْ، أَمقتُ أذلاءَ النظام وخنافس الأمل. اغربي أيتها التعاويذ الشريرة، يا بقةَ الراهب الصغير. ثم استدرتُ نحو جنات أُعدت له ولأهله الضائعين، وأنا أكثر هدوءًا من وجه امرأة تكذب، وهناك كنت أغذي الرياح، يهدهدني تصاعد فكرة لا تعرف التعب، أُطلقُ أسْر الوحوش، وأنصت من الجهة الأخرى من الخراب إلى تصاعد نهر من الحمائم ونَفلِ السهوب الذي أحمله أبدًا في أعماقي بعلو معكوس للطابق العشرين من المنازل الأكثر وقاحة، وحذَرا من القوة المعفنة لأجواء الغروب، تمسحها ليلًا نهارًا شمس الزُّهري.

بُعيد الفجر، تبرعم بالخلجان الرقيقة جزر الأنتيل الجائعة، جزر الأنتيل الموشومة بالجدري، جزر الأنتيل الملغَمة بالكحول، الغاطسة في طين ذاك الخليج، في غبار تلك المدينة الجزر المشؤومة الساقطة.

بُعيد الفجر، القرحة القصوى الخادعة الموحشة على جرح المياه، الشهداء الذين لا يشهدون زهور الدم التي تذبل وتتبعثر في الريح عديمة الجدوى مثل صراخ ببغاء ثرثار، حياة عتيقة بابتسامة مضلِّلة، شفاهها مفتوحة من رعب عمومي، بؤس عتيق يتعفن تحت الشمس صامتًا. صمتٌ عتيق منهك بالدمل الفاتر، الفراغ الشنيع لعلة وجودنا.

بُعيد الفجر، على هذه الأرض الأكثر هشاشة، التي يتجاوزها بإذلالٍ مستقبلُها العظيم – ستنفجر البراكين، سيحمل الماء العاري لطخات الشمس الناضجة، ولن يبقى سوى غليان فاتر تنقره الطيور البحرية – شاطئُ الأوهام واليقظة الحمقاء.

بُعيد الفجر، هذه المدينة المسطحة – الممددة، تترنح بحسها السليم، هامدة، تلهث تحت العبء الهندسي للصليب أبدي التكرار، تعاند قدرها، خرساء، مغيظة في كل حال، عاجزة عن النمو حسب نسغ هذه التربة، معرقَلة، مفتَّتَة، مُحقَّرة، في قطيعة مع الحيوان والنبات.

في هذه المدينة الهامدة، هذا الحشد الغريب الذي لا يزدحم، لا يختلط: ماهر في اكتشاف نقطة فك الاندماج والهروب والانسحاب. هذا الحشد الذي لا يعرف الاحتشاد، هذا الحشد اكتشفنا أنه وحيد تمامًا تحت الشمس، مثل امرأة تؤمن بقدراتها الغنائية فتستدعي مطرًا افتراضيًّا وتأمره بعدم الهطول. أو مثل حيوانية وقورة لمزارعة تتبول واقفة بساقين منفرجتين متصلبتين.

بُعيْد الفجر، الجبل الصغير المقرفص أمام السُّعار الكامن للصواعق والطواحين، يقيء ببطء تعبه الإنساني، الجبل الصغير وحيدًا ودمه المتناثر، الجبل الصغير وضماداته الظليلة، الجبل الصغير وقهقهاته الخائفة، الجبل الصغير وقبضاته الهوائية الكبيرة.

لكن من يبدل صوتي؟ من يسلخ صوتي؟ غارزًا في حنجرتي ألف ناب من البامبو. ألف مسمار قنفذ.

هذا أنت يا طرف العالم القذر. هذا أنت أيها الفجر القذر. هذا أنت أيها الحقد القذر. هذا أنت يا ثقل الشتيمة ومئة عام من السياط. هذا أنت يا مئة عام من صبري، مئة عام من العناية فقط حتى لا أموت.

رُوووح أوه

نغني الأزهار المسمومة المتفجرة في البراري الهائجة، سماوات الحب المقطوعة بالانصمام الرئوي، الصباحات المصروعة، الحريق الأبيض للرمال السحيقة، هبوط الحطام في الليالي المصعوقة بالروائح الوحشية.

ماذا أستطيع هنا؟

أندريه بريتون شاعر وناقد فرنسي — ترجمة: جمال الجلاصي كاتب ومترجم تونسي