علي حرب - كاتب لبناني | مارس 1, 2022 | مقالات

الدين والفلسفة

يُعدّ الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس واحدًا من أشهر الفلاسفة في العالم. وقد شاء بعد حياة مديدة (93 سنة)، حافلة بالأعمال والإنجازات، أن يترك أثرًا حول تاريخ الفلسفة. ولا شك أن مفهوم الفيلسوف لمهنته مع الاقتراب من نهاية الرحلة، يختلف عن تصوره لها عما كان عند البداية. فمع كل فلسفة تتمتع بالأصالة والجدة والابتكار، تتغير علاقة الواحد بمفردات وجوده، ويعاد تعريف الأشياء والكلمات، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالفلسفة؟

غير أن هابرماس لم يشأ أن يتحدث عن الفلسفة ومهمته بما هي كذلك، كميدان فكري أو فرع معرفي، بل آثر أن يتحدث عن العلاقة بين الفلسفة والدين أو بين العلم والإيمان. ولكن مبحثه يقتصر على المسيحية دون سواها، دون أن يعني ذلك الوقوع في فخ النزعة الغربية. وكانت الثمرة لهذا المشروع كتابًا ضخمًا من جزأين حول تاريخ الفلسفة، صدر مؤخرًا الجزء الأول منه بترجمته الفرنسية.

وهذا الموضوع، أعني المواجهة بين الدين والفلسفة أو بين الإيمان والعلم، هو أثير لدى هابرماس؛ إذ تطرق إليه غير مرة، وبخاصة في تلك المناظرة الشهيرة التي جرت في مدينة ميونخ عام 2004م، بينه وبين مواطنه الكاردينال جوزيف راتسنغر، قبل أن يصبح بابا روما تحت اسم بندكت السادس عشر.

ثنائية مفخخة

في أي حال ليس الموضوع بجديد. ومعلوم أن هذه المجابهة بين الدين والفلسفة، أي بين الحكمة والشريعة أو بين أهل العقل وأهل النقل، كما سميت بعض أسمائها في اللغة العربية، كانت إحدى المعضلات الفكرية الكبرى في الحضارة الإسلامية؛ لذا شكلت في آنٍ معًا محورًا لصراعات عنيفة، ومدارًا لسجالات خصبة وغنية، انخرط فيها كبار المثقفين من فلاسفة وعلماء كلام وأدباء وكتّاب. وكانت للفارابي محاولة للجمع بين الفلسفة والدين قيل إنها أغضبت الدين ولم ترض الفلسفة. ولا غرابة أن مسعى كهذا يتعثر أو يخفق. نحن إزاء ثنائية مفخخة بتناقضاتها ومجهولاتها وخفاياها. ولعل هذا ما جعل هابرماس يقول لمحاوره الفرنسي، الفيلسوف ميخائيل فوسّل، إن مشروعه لإيجاد لغة مشتركة بين الدين والفلسفة سوف يكون محل سوء فهم في فرنسا العلمانية.

لا يهم إن كان الموضوع ليس بجديد. فالمهم كيف عالج هابرماس هذه المشكلة. وهذا مدار مقالتي، مستندي إلى ذلك الحواران اللذان أجريا مع هابرماس، الأول في مجلة L’OBS العدد 25/11/2021م، والثاني في المجلة الفلسفية Philosophie Magazine، عدد كانون الأول (ديسمبر) 2021م.

فكيف قرأ هابرماس العلاقة بين الفلسفة والدين؟ وما الخلاصة التي يخرج بها فيما يخص قدرات العقل ومهمة الفلسفة؟

التعلم المتبادل

يستخدم هابرماس، وهو صاحب نظرية الفعل التواصلي، لتوصيف العلاقة بين الفلسفة والدين مصطلح التناضح (osmose)، وهو نوع من التناص بين المجالين. ومؤدى هذا المفهوم أن العلاقة بينهما لم تكن وحيدة الجانب، وإنما هي علاقة صرْف وتبادل أتاحت لكل طرف من المعسكرين الإفادة من الآخر والتعلم منه. من وجوه التبادل بين الفريقين، كما يرى هابرماس، هو أن الفكر العلماني مدين بمبادئه العالمية للفكر الديني، إن في مجال الأخلاق أو في مجال القانون. ومثاله على ذلك الحكمة القائلة «لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به». وفي المقابل يرى هابرماس أن الفكر الديني أفاد من الفلسفة التي كانت حارسة العلوم، وهو ما جعل علماء اللاهوت يدافعون عن عقائدهم المقدسة، باستخدام عدة الفلاسفة من المناهج والمدارس أو القضايا والمسائل، حتى لا يُتهموا بمعاداة العلم والعقل الفطري.

يورغن هابرماس

الدين نقيض العالمية

بعد هذا العرض المختصر لحُجج هابرماس، ما أراه من جهتي أن الدين قد أفاد من الفلسفة أكثر مما هي أفادت منه. ومسوغي إلى ذلك أن عالمية القيم والمعايير، في تعامل البشر بعضهم مع بعض، على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، هي منجز خلقي، حضاري، مدني، حققه البشر قبل ظهور الديانات التوحيدية؛ لذا لا أتفق مع هابرماس بقوله إن أرباب تلك الديانات هم أول من استخدم مبدأ العالمية، كلٌّ في نطاق جماعته أو طائفته، ثم أتى أهل الحداثة العلمانية لكي ينقلوا هذا المبدأ من نطاقه الطائفي الضيق، إلى النطاق العالمي الواسع.

من هنا فأنا أذهب إلى أن الدين هو الذي نهل من منبع الأخلاق، وليس العكس؛ لأن الأخلاق أساس التمدن ومنشأ الحضارة. ومن الشواهد على ذلك أن النبي العربي عرّف دعوته الدينية بقوله: «جئت لأتمم مكارم الأخلاق».

من هنا فإن مساعي الحوار والتبادل، بين أهل الديانات قد أخفقت ولم تنجح في يوم من الأيام، قبل هزيمة السلطات الدينية أمام موجات الحداثة والعلمنة والأنسنة والمواطنة. هذا ما حدث في الغرب، حيث انكسرت شوكة الكنيسة ورُفعت وصايتها على الدولة والمجتمع.

بالنسبة إلى إفادة الدين من الفلسفة، فهذه قضية لا تحتاج إلى أدلة. فعلماء الكلام واللاهوت، سواء في الإسلام أو في المسيحية، هم حصيلة الفكر الفلسفي، فيما ألفوه وتركوه من الأعمال، أكثر مما هم حصيلة الفكر الديني. هذه حالهم من الغزالي إلى توما الإكويني. فمنطوق خطابهم هو ديني، قدسي، رباني، ولكن منطقه وحججه ومقارباته هي فلسفية. ولنأخذ مثالًا حجة الإسلام الغزالي، الذي صنّف كتابين، فيما سمّاه منطق الإسلاميين، هما: «ميزان العلم» و«القسطاس المستقيم». فالأسماء عنده هي إسلامية، أما المحتوى فهو منطقي فلسفي؛ لذا فإن تلامذته قالوا بعد قراءتهم هذين الكتابين: شيخنا أبو حامد قرأ الفلاسفة ولم يستطع تقيؤهم، أي أنه أخذ عن الفلاسفة ولم يعترف بذلك.

العقل والنص

هل يُفهم من كلامي أن أحسن ما عند أصحاب الديانات قد أفادوه من الفلاسفة والحكماء، إن في مجال المعرفة أو في مجال الأخلاق؟ ما أود قوله، على وقع الأزمات التي تتخبط فيها البشرية، بعد كل هذه العهود من التنوير الفلسفي والتعليم الديني: إنه لم يعد مجديًا معالجة العلاقة بين الفلسفة والدين، بالعدة الفكرية نفسها التي استخدمها الحداثيون. وإذا كانت الحداثة العلمانية قد أخرجتنا من الفلك الديني، ونقلتنا من العصر اللاهوتي إلى عصر ما بعد الماورائيات، كما يصف ويشخّص هابرماس، فإن المشروع الحداثي، بمختلف عناوينه، قد استهلك وبلغ مأزقه منذ زمن.

هذا ما كشفته الموجة الحداثية الجديدة، ما بعد الحداثة، بفتوحاتها الفكرية وثوراتها المنهجية. ولنتوقف عند مقولات كالذات المفكرة والعقل المحض والأنا المتعالي، كما فكر فيها ديكارت وكانط وهوسرل. فهي تحيل إلى غائب، بقدر ما تُبنى على حجب ونسيان؛ إذ هي تستبعد ما يجعل التواصل بين ذات وذات أمرًا ممكنًا، كما تستبعد ما يجعل مفهوم العقل قابلًا للتداول، إذن هي تستبعد النصوص والخطابات كوقائع لغوية، حسية، تُلفظ وتُسمع أو تُقرأ وتكتب.

من هنا نحن ننتقل من نقد العقل إلى نقد النص، كما سميته، وعلى نحو يتغير معه ثالوث العلاقة بين النص والعقل والواقع. بهذا المعنى لا يعود الخطاب مجرد مرآة تعكس حقيقة الواقع أو أداة للقبض على ماهية الكائن، بل يغدو هو نفسه واقعة تفرض حقيقتها، لتسهم في إعادة إنتاج المعنى وتشكيل الواقع.

بحسب هذه المقاربة النقدية الجديدة للعقل، من وجهة نقد النص، لا يعود يكفي القول إن الدين يمتّ بِصِلة إلى تاريخ العقل، ولا يعود الصراع بين الفلسفة والدين يفهم بوصفه صراعًا بين المدنس والمقدس أو بين العلم والإيمان أو بين المعتقد الديني والعقل الفطري. الأحرى أن يفهم بوصفه مجابهة بين عقلين: عقل لاهوتي ينكر نفسه تحت سطوة القداسة، ويوظف أدواته وحججه وحيله بتعطيل فاعليته، لمصلحة الغيب والوحي أو التجسيد والتنزيل. صحيح أن اللاهوتي قد يتحدث حديث الحكمة والمثل أو القصص، ولكن لا لكي يزداد المرء خبرة ودراية أو لكي يكتسب حرية واستقلالية، بل لكي يسمع ويطيع ويستسلم للنص والأمر والخبر. يقابل ذلك عقل ناسوتي يشهر هويته بوصفه المرجع والمقياس أو الناظم والحاكم في هذا العالم، في كل القضايا والشؤون، وهي دعوى أصحاب المشروعات التي تعمل تحت لافتة التنوير والعقلانية أو العلم العلمانية.

القراءة والحقيقة

ما الدرس المستخلص بالنسبة إلى الفلسفة ودورها؟ أتوقف عند مسألتين:

ينظر هابرماس إلى تاريخ الفلسفة بوصفه شبكة معقدة من الأفكار والحجج. والجديد في هذا التعريف هو مفهوم الشبكة الذي يتجاوز التعريف التقليدي للنتاج الفلسفي من خلال مفردات المدرسة أو المذهب أو النسق. ومفردة الشبكة هي من ثمار عصر التواصل. ومن الطبيعي أن يستخدمها هابرماس؛ لذا نجد اليوم أن كثيرين من الكتاب يتناولون القضايا من خلال مفردة الشبكة أو القراءة، وهو الأمر الذي يغير العلاقة بالفكرة، بقدر ما يُنزل الحقيقة عن عرشها القدسي أو طابعها الأيقوني؛ لذا فما نحتاج إليه هو ممارسة التقى الفكري، بكسر منطق المطابقة والقبض والتيقن. فما بوسعنا القيام به، هو أن نقرأ ما لا ينفك يحدث ويفاجئ أو يتغير ويتبدل، إن في العالم الطبيعي أو البشري. هذا هو المتاح: أن نقرأ ما يقع لكي ننخرط في عملية الخلق للوقائع، على هذا المستوى أو ذاك. بهذا المعنى فالقراءة الخصبة هي مجرد رهان على الفهم والتشخيص من أجل التدبير والتحسين، تمامًا كما أن الفكرة الخلاقة هي قابليتها للصرف والتداول.

كسر وصاية الفلسفة على العقل

إذا كان هناك تراجع، على المستوى العالمي، كما يلحظ هابرماس وسواه من العاملين في الفلسفة وعلوم الإنسان، فالتراجع لا يقتصر على المستوى السياسي، وإنما يشمل مختلف القطاعات والمجالات، ربما باستثناء قطاع أصحاب الشركات العاملة في المجال الرقمي. وأعتقد أن هذه التراجعات، التي تفاجئ كبار المثقفين في العالم، إنما تعني أن الفيلسوف لم يعد بوسعه ممارسة دوره ومهمته، كما كان يفعل من قبلُ؛ لذا فما ينتظر منه في مواجهة التراجعات والتحولات، ليس نفي الواقع لكي تصح مقولاته وأوهامه، بل العمل على تغيير أفكاره.

صحيح أن الفلسفة تسهم في فهم العالم وعقلنة التجارب وتفكيك المشكلات، ولكن أعمال التغيير والتحسين لم تعد، في هذا العصر التواصلي، تختص بالنخب والخبراء وحدهم من دون سواهم، وإنما هي ورشة متواصلة، من الفكر الحي والعمل المثمر، تشارك فيها كل القطاعات والفاعليات، على اختلاف المرافق والدوائر، بحيث يكون لكل مواطن دوره، كلاعب فاعل، انطلاقًا من حقل عمله وخبراته.

وإذا كان للفلسفة أن تشارك في هذه الورشة المتواصلة. فالمنتظر ألا تبقى على ما هي عليه، بل أن تتغير، بحيث تتخلى عن نخبويتها، وتفك وصايتها على العقل. فالتفكير العقلي لا يحتكره الفلاسفة ولا علماء اللاهوت، ما دام التفكير هو ميزة الإنسان بصرف النظر عن مهنته واختصاصه. وهناك أناس يستخدمون عقولهم العملية في مجال عملهم بصورة فعّالة وبنّاءة، أكثر مما يفعل الفلاسفة في استخدام عقولهم النظرية والنخبوية.

ولعل هابرماس، كأبرز منظر للاتحاد الأوربي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشهد على نفسه. فالاتحاد قد تراجع. وتلك هي ثمرة النخبوية والمنازع المثالية: لقد أنتجت في عصر أيديولوجيات التقدم وحركات التحرر ما أنتجته من القطعان البشرية والحشود الجماهرية التي تعبد الزعماء وتقدس الكتب أو النظريات والشعارات باسم العلم والتقدم. وها هي تصنع، اليوم، الحركات الشعبوية التي تحاول نسف الاتحاد بنزعاتها القومية العنصرية ومطالبها حول السيادة والهوية.

لا شك أن النخب السياسية والثقافية قد أسهمت في صنع الاتحاد الأوربي، بعد أن تعلمت واستخلصت دروس الحروب والدمار المتبادل. ولكن ما يحتاج إليه الاتحاد، اليوم، هو كسر النخبوية لإعادة بنائه تربية وتأهيلًا، وهو الأمر الذي يسهم في صنع هوية أوربية على مستوى الشعوب والخصوصيات الوطنية والثقافية.

أنجيلا ميركل

هابرماس وميركل

وحديث التراجع يجعلني أنهي مقالتي بالتوقف عند رأي هابرماس بالمستشارة السابقة أنجيلا ميركل؛ إذ هو يغمز من قناتها في حواره، معتبرًا أنها كانت تسير خطوة خطوة وتعمل على المدى القصير، من دون أن يكون لديها فكرة أو رؤية مستقبلية. هنا أيضًا أخالف هابرماس، الذي أفدت من منجزه التواصلي، وعملت على تطويره، تحت مسمى العقل التداولي؛ ذلك أن ما يأخذه هابرماس على المستشارة لعله سر نجاحها، هي التي تركت بصمتها على حياة الناس؛ إذ حققت ألمانيا في عهدها قفزة على المستوى الاقتصادي جعلها تحتل المرتبة الرابعة في العالم.

وآية ذلك أنها كانت تتحلى بميزتين: التقى والتواضع؛ لذا فهي كانت تمارس السلطة بعقل ديمقراطي تواصلي، لا بعقل أرستوقراطي، فوقي، نخبوي. وهي إلى ذلك لم تنطلق في عملها من نظرية جاهزة تعتبرها مطلقة أو الحل الوحيد، بل أدارت الشأن العام، الوطني والعالمي، بمقاربة المشكلات ومعالجة الملفات على أرض الواقع، اليومي والميداني، بعقلية الحوار والتعاون أو الشراكة والتبادل. إذن هي أحسنت لغة التواصل وأتقنت فن التداول، فكانت هابرماسية، ومن غير أن تعرف أو تعلن ذلك. وكأن هابرماس في نقده لها قد تراجع عن منجزه. وتلك هي إشكالية الخطاب: إنه يتجاوز أطروحته بقدر ما يناقض مؤلفه.

أختم بهذه الخلاصة حول القيم والعقل والأفكار. فالقيم هي صناعة دائمة، سواء تعلق الأمر بالعقل التنويري أو بالديمقراطية الليبرالية أو بالأسس الدستورية أو بالاتحاد الأوربي. أما أزمة العقل فإنها تتأتى من تألّه الإنسان وتحويل الفلسفة إلى عقيدة أو ديانة. وأما الأفكار الحية والخصبة، فإنها إمكاناتها على الفهم والتشخيص أو على الصرف والتحويل. ولذلك فهي تبقى قيد الصوغ والتشكيل، في مواجهة الأزمات والتحديات، إنها شبكات للتحويل نتغير بها، ونغير علاقتنا بالواقع، بقدر ما تتغير هي نفسها.

علي حرب - كاتب لبناني | يناير 1, 2022 | فكر

برحيل حسن حنفي يغيب علم من أعلام الفلسفة، مارس حضوره، طوال نصف قرن، على ساحة الفكر العربي، بمشروعات وأعمال، تناول فيها مختلف القضايا والمشكلات التي ولَّدها صعود الغرب على المسرح العالمي: العقيدة والثورة، الإسلام والهوية، التراث والتجديد، الغرب والحضارة، الواقع والمستقبل.

التقيت الدكتور حسن حنفي، لأول مرة في جامعة القاهرة، عام 1970م، وكنت في زيارة لمصر سائحًا لا كاتبًا. وقد أهداني يومئذ أطروحته لنيل الدكتوراه في جامعة باريس حول «مناهج التفسير» وكانت بالفرنسية. فيما بعد التقيته، بوصفي كاتبًا يشتغل بالفلسفة، في أكثر من ندوة فكرية. أذكر من بينها الندوة التي عُقدت في مدينة القاهرة، عام 2004م حول الفيلسوف ابن رشد. وكان الدكتور حنفي مديرًا للجلسة التي سوف أتحدث فيها، وقد عرّف بي بالثناء عليَّ بقوله: «علي حرب أحسده على صياغاته الفكرية، ولكنه ينتقدني، ويا ما في السجن مظاليم»، وقد نطق العبارة بالعامية.

بعد هذا الثناء والعَتْب، وجدت نفسي أفتتح مداخلتي بقولي: أنا أتيتُ من حسن حنفي، ومن نظرائه، الذين تمرّستُ بقراءة نصوصهم وأفدت من أعمالهم ومنجزاتهم، كالجابري وأركون والعروي وصفدي، وسواهم من أصحاب المشروعات الفكرية. ولكني، إذ أنتقدهم، فلكي أسلّط الضوء على مأزقهم، الذي هو مأزقنا جميعًا، كوننا لم نستطع خرق السقف الوطني، المحلي والعربي، بابتكار ما يؤثر عنا ونخلق به مساحتنا التداولية على ساحة الفكر العالمي، من النظريات والمفاهيم أو المدارس والمناهج.

وقد حال دون ذلك عوائقُ، متعددة الرؤوس، تجسدت في تغليب الاعتبارات الأيديولوجية والأنثروبولوجية، القومية والدينية، النضالية والتحررية، على المشاغل المعرفية والصناعة المفهومية.

الهوية والفلسفة كرد فعل

أتوقف عند رأس العوائق كما يتمثل في التمركز أو التمترس حول الهوية الدينية. ولذا ترانا نعرّف بهويتنا على أساس الدين، في عصر حلت فيه الديمقراطية محل البيعة، ونموذج المواطن محل نموذج المؤمن، كما حلت القوانين الوضعية محل الشرائع الدينية. وهكذا نريد أن نكون مسلمين في زمن لم يعد لا زمن الأديان، ولا زمن الإسلام الذي استهلكت صيغه واحترقت أوراقه، وكما تشهد المآلات الكارثية للعمل الديني، كما تمثّله وتقوده الحركات السلفية والمنظمات الجهادية، فضلًا عن الحكومات والإمارات الإسلامية. ولا غرابة أن يكون المآل كذلك. فلا شيء يبقى على ما هو عليه، أو يعود كما كان. وهذا شأن الفكر الإسلامي كقارة معرفية وتراث غني وهائل. إنه يحتاج إلى العمل عليه؛ لكي يصلح لحياة معاصرة، بمنطق التحويل الخلاق والتجاوز البناء، أو بلغة التداول الفعال والتبادل المثمر.

لا أخرج عن الموضوع، إذ أقول: إن الكلام عن الهوية الإسلامية وعوائقها يتصل أوثق الاتصال بمشروع الدكتور حسن حنفي؛ لأن هذه الهوية كانت هاجسه أو عقدته التي لم يستطع تجاوزها أو التحرر منها، تمامًا كما كان نهوض العالم الإسلامي حلمه الذي سعى لتحقيقه طوال حياته.

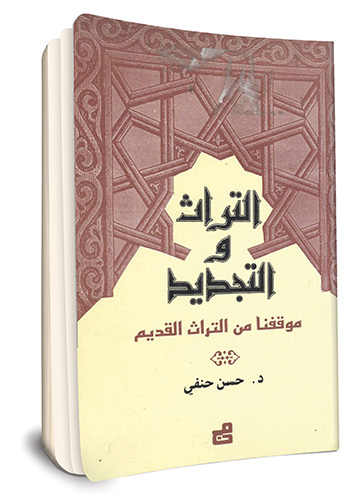

ولكني لا أريد تكرار نقدي له في مقالة شئتُها تحيةً بعد رحيله. فمما آخذه عليه في نقدي لمشروعه ومشروعات غيره أنهم يشتغلون بالهجوم على الغرب أو الرد عليه، ثقافةً وسياسةً، فيما هم صنيعة الثقافة الغربية بمصطلحاتها ومفاهيمها وفلسفاتها، أكثر مما هم صنيعة الثقافة الإسلامية. من هنا كانت محاولته تأسيس علم الاستغراب للرد على علم الاستشراق. ولكن علمه هذا قد وُلِد ميتًا؛ لأن علم الاستشراق، الذي هو أضعف علوم الغرب، قد فقد مصداقيته وولى زمنه. وهكذا فنحن انشغلنا بالرد على الغرب، ونسينا أن مهمتنا الأولى، كفلاسفة، هي العمل على تجديد أو تطوير أو تحديث فروع المعرفة ومناهج البحث وصيغ العقلنة.

ومما أخذه عليه أيضًا إصرارُه على التعامل مع الإسلام كعنوان حضاري أو شعار سياسي أو دليل عملي. من هنا دعوته لقيام يسار إسلامي. وهذه الدعوة هي ضرب من التوفيق الهش، بل المستحيل، بين مشروعين كلاهما استُهلِك وأخفق، وهو ما يعني أن التحالف بينهما يجمع مساوئ الواحد منهما إلى الآخر. هذا الهاجس التحرري الهوياتي، هو الذي جعل الدكتور حنفي يتخيل أن الحضارة الغربية استهلكت نفسها وأوشكت على الوصول إلى نهايتها، وأنه أتى دور الحضارة الإسلامية لكي تحلّ محلّها وتمارس حضورها على المسرح العالمي. فإذا النتيجة، بعد أربعة عقود من هذا الوعد، أننا نستنجد بالغرب لكي يضع حدًّا لحروبنا، أو لكي يساعدنا على حل مشكلاتنا المستعصية. ولا أظلمه إذ أقول: إن مشروعه للنهوض والتجديد والتحرير، لا يجدد تراثًا ولا يغير واقعًا أو يبني حضارة.

مأزق الفيلسوف الفقيه

لا يفوتني مأخذ ثالث يُحسَب للدكتور حسن حنفي لا عليه، وهو أنه قدَّم نفسه عالمًا مسلمًا بإمكانه أن يؤدي الدور الإحيائي والتجديدي نفسه، الذي لعبه الفقهاء والمتكلمون إبّان ازدهار الحضارة الإسلامية. هذا هو منطوق مشروعه. ولكن منطق خطابه، أي ما يسكت عليه القول ويحجبه أو ما يستعصي عليه دركه وفهمه، هو أنه في النهاية صاحب عقل فلسفي مرجعه النظر العقلي لا الوحي الديني.

لا يفوتني مأخذ ثالث يُحسَب للدكتور حسن حنفي لا عليه، وهو أنه قدَّم نفسه عالمًا مسلمًا بإمكانه أن يؤدي الدور الإحيائي والتجديدي نفسه، الذي لعبه الفقهاء والمتكلمون إبّان ازدهار الحضارة الإسلامية. هذا هو منطوق مشروعه. ولكن منطق خطابه، أي ما يسكت عليه القول ويحجبه أو ما يستعصي عليه دركه وفهمه، هو أنه في النهاية صاحب عقل فلسفي مرجعه النظر العقلي لا الوحي الديني.

من هنا فله تحليلات وتفكيكات، أو فلتات والْتِمَاعات تنويرية، عقلانية، علمانية، يتفوق بها على كُثُر من دعاة العلمانية. والشاهد على ذلك هو حديثه المفاجئ والصادم عن الآيات الشيطانية، وفيه ينسف ظاهرة الوحي، بتعامله مع الدين الإسلامي كنتاج تاريخي يحتاج إلى الفحص العقلاني والتحليل النقدي أكثر مما يحتاج إلى التقديس والتمجيد. ولذا فإن إسلاميته لم تقنع الإسلاميين الذين هاجموه وأصدروا فتوى بتكفيره.

وتلك هي إشكالية حسن حنفي الذي يحسب المشكلة حلًّا وبالعكس. لقد أراد توظيف أدوات الفلسفة لتحرير الإسلام، كما أراد مزاولة نشاطه الفلسفي بارتداء عباءة الفقيه أو المتكلم. نحن هنا إزاء نمطين هما ضدان لا يجتمعان، كما أدرك ذلك أبو العلاء المعري، وكما أثبتت أيضًا محنةُ ابن رشد. فالنمط الفلسفي قوامه ممارسة حرية التفكير بالتعامل مع الحقيقة بوصفها قدرتنا كبشر على الخلق والإنشاء والابتداع، لإدارة شؤوننا وقيادة مصايرنا. يقابله النمط الديني، حيث الحقيقة المطلقة أو النهائية قد نطق بها غيبٌ أو وهمٌ، نصٌّ أو شخصٌ، وما علينا سوى التقديس والتسبيح أو الاتباع والتقليد أو السمع والطاعة، أي إسدال الستار على عقولنا.

ولذا لا مخرج من المأزق إلا بالخروج من الفلك الديني، بالتعامل مع الإسلام لا كعنوان أو مرجع، للحياة والوجود، بل كمادة للتفكر توضع على مشرحة النقد والتجريح، للكشف عما عاقَ ولا يزال يعوق مشروع النهوض من الخرافات المتأصلة والعلل الراسخة أو العقد المستعصية التي تجعلنا نشازًا في هذا العالم.

خطورة المشروعات الشمولية

كان من الطبيعي أن يكون للدكتور حنفي نقده لي. ولم أقرأ له شيئًا في هذا الخصوص. ولكن ما قاله وسمعته منه أنه لا يصنّفني بين أصحاب المشروعات الفكرية، كما هي حاله مع أركون، والجابري، والعروي، وسواهم. وأنا لم أطرح نفسي بوصفي صاحب مشروع، ولم أفكر في ذلك. فأعمالي ومقالاتي تتناول بالدرس والفحص ظاهرة أو قضية أو مشكلة، أو تهتم بالاشتغال على مفهوم أو نص أو كتاب، وكما تشهد عناوين مؤلفاتي.

من هنا كان اعتراضي على المشروعات العريضة والشاملة، سواء على المستوى المعرفي، أو على المستوى السياسي والتحرري. فهي تنطوي على قدر من الحجب والاختزال أو الادعاء والوهم. فليس بوسع فرد، أيًّا كانت مواهبه وخبراته واتساع ثقافته، أن يحيط بتراث ضخم كالتراث الفكري العربي، أو أن يشتمل على عالم ثقافي شاسع ومتنوع كالعالم الإسلامي، أو أن يملك مشروعًا لإدخال المجتمعات الإسلامية في فضاء الحداثة والمعاصرة. وإذا كنا نعترف، على كثرة المشروعات وتعدد البرامج، أننا ننتقل من أزمة إلى أزمة أو من إخفاق إلى إخفاق، فالدرس هو أن نتحلى بالتقى الفكري والتواضع الوجودي.

لقد ولى الزمن الذي ينظّر فيه فرد، فيلسوف أو سياسي أو إستراتيجي، لتنوير أمة أو تحرير مجتمع أو إصلاح بلد… مثل هذه الهموم والهواجس آلت بالمشروعات إلى قيام الأنظمة الشمولية التي دفعت البشرية أثمانها الباهظة، فقرًا وتخلفًا، صراعات وحروبًا، جلدًا وصلبًا، تحت شعارات التقدم والتحرر أو العدالة والسلام. واليوم تفضي المشروعات الشمولية، تحت شعارات الهوية والسيادة، إلى الشعبوية التي هي الشكل الأحدث للنزعات العنصرية والفاشية.

زمن الفكر الأفقي

لنحسن القراءة: لقد تجاوزت البشرية العصر النخبوي لأيديولوجيات التقدم وحركات التحرر، التي أخفقت بعد أن ترجمت الشعارات الطوباوية بأضدادها على أرض الواقع الذي يفاجئ النخب الفكرية، ليكشف عن سذاجتها وجهلها بالواقع وبالإنسان نفسه. فمع الدخول في العصر الرقمي، عصر العولمة والمعلومة والشبكة والمنصة والتغريدة، قد فتحت إمكانات جديدة أمام البشر انكسرت معها ثنائية النخبة والجمهور أو العامة والخاصة أو الزعيم والحشد. لم يعد الفرد مجرد متلقٍّ للمعلومات أو الأوامر من النخب التي تفكر عنه، وتدّعي تمثيله والنطق باسمه أو الدفاع عن مصالحه وحقوقه.

نحن ننخرط في واقع أصبح فيه المواطن الفرد، يتصرف كلاعب فاعل، يسهم في بناء مجتمعه أو تغيير عالمه، بقدر ما هو منتج أو مبتكر في مجال عمله؛ ويشارك في صنع ذاته وَقَود مصيره بقدر ما يمارس حريته في التفكير ولا يتخلى عن عينه النقدية في قراءة ما يحدث. ومن لا يتاح له أن يفعل بصورة إيجابية وبناءة، فإنه يفعل بصورة سلبية ومدمرة.

بهذا المعنى فالمجتمع لا تغيره النخب، وإنما يغير نفسه بنفسه، بالطول والعرض والعمق، في مختلف قطاعاته ودوائره وقواه الحية، التي تنسج فيما بينها علاقات على أساس المباحثة والمداولة أو الشراكة والمبادلة، وبخاصة أننا نتجاوز المجتمع النخبوي العامودي، البيروقراطي، نحو المجتمع التداولي، الذي هو شبكة تأثيراته المتبادلة وصيرورة تحولاته المتواصلة.

لا أدعي أنني قرأت كل ما كتبه الدكتور حسن حنفي، الذي ترك نتاجًا فكريًّا ضخمًا متعدد الجوانب والحقول والميادين. والعمل الفلسفي، الذي يتمتع بالأصالة والجدة، إنما يختزن إمكانياته وينفتح على احتمالاته. إنه يتعدى أطروحته ويتجاوز مقاصد مؤلفه. ولهذا السبب خاصة، فإن أعمال حسن حنفي تتجاوز الجدال حولها، بقدر ما تفتح الإمكان لإعادة التفكير فيما كنا نفكر فيه، بحيث نقرأ فيه ما لم يقرأ، فنجدد المعرفة به وبالمعرفة جملة.

بهذا المعنى، نحن نفيد من قراءتنا لأعمال الدكتور حنفي، ليس بالضرورة مما أراد طرحه وإقناعنا به أو مما قرره من الحقائق، بل مما خلقته أعماله من الوقائع على ساحة الفكر، بغناها واتساعها، بطياتها وطبقاتها، بصمتها وفراغاتها، بإيحاءاتها ومفاعليها.. وهذا شأن المفكر القدير. إن أعماله لا تختزلها توجهاته الأيديولوجية أو مواقفه السياسية، بل تشكل منبعًا لا ينضب للتفكير. ولذا فهي تحضنا دومًا على أن نعيد النظر فيما كنا نعرفه لكي نجدد المعرفة بذواتنا وبالواقع، بالآخر والعالم.

ثمة درس آخر يستخلص من العودة إلى أعمال الدكتور حسن حنفي، وهو أن الفشل الذي نبحث عن أسبابه، لا يكمن فقط في أننا نهتم بالماضي وننسى الحاضر، وإنما يكمن أولًا في كوننا لا نعرف كيف يُصنع الحاضر أو كيف يسير العالم. ما زلنا نتطارح أو نتداول أفكارًا ولّى زمنها، ولذا فمآلها أن تُترجم بتدمير الحاضر وتلغيم المستقبل. وتلك هي مفاعيل التعلق القدسي أو المرضي بأصول وثوابت أو بمذاهب ونماذج، قديمة أو حديثة، فيما نحن تعدّينا الحداثة نحو موجات جديدة مختلفة وغير مسبوقة، تتغير معها علاقتنا بمفردات وجودنا. والرهان أن ننخرط في المناقشات العالمية، لكي نقدم قراءتنا لما يحدث ويفاجئ، على وقع ما نجابهه من التحديات المصيرية والتحولات الهائلة.

من التراث إلى التراث

نظرة نقدية للمشروع الإحيائي لحسن حنفي

عبدالجبار الرفاعي – كاتب عراقي

كنا معًا على المنصة في الجلسة الافتتاحية آخر مرة التقينا بمؤتمر النهضة العربية سنة 2018م في الأردن، كان مقعدًا على كرسي، لكن همته وعزيمته وحماسته لم تهدأ، وتوقد ذهنه لم ينطفئ. أحترم حسن حنفي وأعتزّ بصداقته، ومعجب بمنجزه الواسع، وأهتم بمتابعة ومطالعة كتاباته المتدفقة الغزيرة. تربطنا صداقة تواصلت سنوات طويلة كان مهذبًا دافئًا ودودًا معي، أحب صوت الإنسان الغيور الشهم في داخله، وإن كنت أختلف مع فكره.

عندما نلتقي، في سياق حديثنا نذكر آراء ومواقف مفكرين معروفين، أسأله عن كتاباتهم كان لسانُه يتعفّف عن ذكر غيره بسوء، وإن وجدته منفعلًا حانقًا شديدًا في كتابه الأخير «ذكريات» على بعض تلامذته وزملائه. تلميذه الصديق الراحل علي مبروك ظل يشكو من مواقفه الموجعة معه حتى الأيام الأخيرة من حياته، كان مبروك يصف أستاذه بـ«كاهن الفلسفة»، وهكذا سمعت شكوى غير مبروك من تلامذته.

دعاني حسن حنفي للحديث في ندوة الجمعية الفلسفية المصرية، مساء الأحد 16 يناير 2011م، بحضور جمعٍ من الأكاديميين المعروفين أعضاء الجمعية. أدار هو الندوة، وعقّب عليها علي مبروك. قدّمتُ في الندوة ورقةً نقدية لفكرِه وفكرِ علي شريعتي بعنوان: «اختزال الدين في الأيديولوجيا: نقد لاهوت التحرير عند حسن حنفي وعلي شريعتي». لم يظهر الانزعاجُ عليه، على الرغم من النقدِ الصريح الذي وجهته لفكره. أعتز بموقفه في دعوتي وتقديمي للحديث في هذه الجمعية العريقة، وسعة صدره في تقبل النقد، وإعرابه عن استعداده لاستضافتي في الجمعية أي وقت أزور القاهرة، وهو يعرف اختلافي العميق مع طريقةِ تفكيرِه وفهمِه للدين وتأويلِه للتراث، واختلافِ مفهومي لعلم الكلام الجديد عن مفهومه، كما شرحت ذلك في كتاب «مقدمة في علم الكلام الجديد». علم الكلام الجديد عند حسن حنفي يعني لاهوتَ التحرير، وعلم الكلام الجديد عندي يعني لاهوتَ الحرية، الذي ينشد إيقاظ الحياة الروحية والأخلاقية والجمالية في الدين، ويرى الدينَ حياةً في أُفق المعنى.

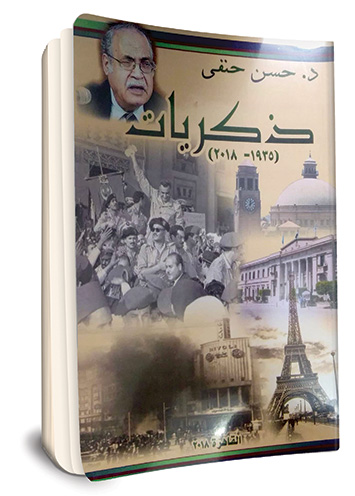

في آخر زيارة للقاهرة سنة 2017م زرتُه للمنزل، كما هي عادتي في كلِّ مرة أصل مصر، تألمتُ للوهن الذي نهش جسدَه، كان مُقعَدًا على كرسي، لا يقوى على القيام، وبلغ الضعفُ ببصره حالةً لا يستطيع معها أن يكتب إلا عندما ينظر عبر عدسة مكبرة. المفاجئ أن الوهنَ الذي استنزف جسدَه، لم يعبث كثيرًا بعقله، ولم ينخر مشاعرَه، ولم يطفئ حماستَه المتوقدة، ولم يجعل جمرةَ نضاله رمادًا. مكثت ساعة ونصف الساعة تقريبًا، أسأله عن صحته وجديد مشروعه الذي نذر له عمره وضحّى براحته وصحته من أجل الفراغ منه، كان يحدثني بثقة العاشق المتيَّم الذي تحقّقت كلُّ أحلامه، وهو يقول مبتهجًا: تمكنت من إنجاز آخر حلقة في مشروع «التراث والتجديد»، وأضاف: أنه لم يعد لديه ما يحلم بكتابته إلا تدوين ذكرياته، ويتمنى لو أسعفه العمرُ أن ينجز كتابًا جديدًا عن الثورة في كتابات مفكري أميركا اللاتينية. سألني ما إذا كانت حقيبةُ سفري تتسع لآخر أعماله، فقلت له: سفرتي سريعة لحضور مؤتمر، وحقيبتي سأعود بها لبغداد بلا كتب، لم يسعفني الوقتُ للذهاب للهيئةِ المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة، ودورِ النشر المتنوعة في القاهرة. أهداني ما صدر من الحلقات النهائية في مشروعه، وهي عدة مجلدات في التفسير تغطي الحلقةَ الخاتمة في مشروعه الواسع الطموح، أحبط تفسيرُه أملي مرة أخرى بكتاباته، تبهرك عناوينه البراقة، وحين تقرأ مضمونه لا تجد فيه ما يحكي العناوين اللافتة. تألمت لحظة رأيت أعمالَه تنتكس وتهبط عن لحظة بداياته المبكرة، وكأنها أدركها الوهنُ الذي أدرك جسدَه.

في آخر زيارة للقاهرة سنة 2017م زرتُه للمنزل، كما هي عادتي في كلِّ مرة أصل مصر، تألمتُ للوهن الذي نهش جسدَه، كان مُقعَدًا على كرسي، لا يقوى على القيام، وبلغ الضعفُ ببصره حالةً لا يستطيع معها أن يكتب إلا عندما ينظر عبر عدسة مكبرة. المفاجئ أن الوهنَ الذي استنزف جسدَه، لم يعبث كثيرًا بعقله، ولم ينخر مشاعرَه، ولم يطفئ حماستَه المتوقدة، ولم يجعل جمرةَ نضاله رمادًا. مكثت ساعة ونصف الساعة تقريبًا، أسأله عن صحته وجديد مشروعه الذي نذر له عمره وضحّى براحته وصحته من أجل الفراغ منه، كان يحدثني بثقة العاشق المتيَّم الذي تحقّقت كلُّ أحلامه، وهو يقول مبتهجًا: تمكنت من إنجاز آخر حلقة في مشروع «التراث والتجديد»، وأضاف: أنه لم يعد لديه ما يحلم بكتابته إلا تدوين ذكرياته، ويتمنى لو أسعفه العمرُ أن ينجز كتابًا جديدًا عن الثورة في كتابات مفكري أميركا اللاتينية. سألني ما إذا كانت حقيبةُ سفري تتسع لآخر أعماله، فقلت له: سفرتي سريعة لحضور مؤتمر، وحقيبتي سأعود بها لبغداد بلا كتب، لم يسعفني الوقتُ للذهاب للهيئةِ المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة، ودورِ النشر المتنوعة في القاهرة. أهداني ما صدر من الحلقات النهائية في مشروعه، وهي عدة مجلدات في التفسير تغطي الحلقةَ الخاتمة في مشروعه الواسع الطموح، أحبط تفسيرُه أملي مرة أخرى بكتاباته، تبهرك عناوينه البراقة، وحين تقرأ مضمونه لا تجد فيه ما يحكي العناوين اللافتة. تألمت لحظة رأيت أعمالَه تنتكس وتهبط عن لحظة بداياته المبكرة، وكأنها أدركها الوهنُ الذي أدرك جسدَه.

تفرض عليك جهودُ حسن حنفي الاهتمام بها، سواء كنتَ تتفق أو تختلف مع أفكاره، أو تثيرك تأويلاتُه للتراث، ومحاكاتُه للاهوت التحرير، وشغفُه باشتقاق الثورة من العقيدة. كتاباتُه شديدةُ التأثير فيمن يقرؤها بتعجل، تراها لأول وهلة كأنها نسيجٌ ينهل من منابع متنوعة، تحيل إلى الموروثِ بحقوله الواسعة، وتتكلم عن الفلسفةِ وعلوم الإنسان والمجتمع الحديثة بتياراتها واتجاهاتها المتنوعة. لا تفتقر إلى إطلالة على الماضي وإن كانت مشدودة بالواقع، تقرأ إعلاناتِه المكررة عن ضرورة الاهتمامِ بالواقع ومتطلباته. تخلو كتاباتُه من التحريض ضد المذاهب، لا تشوبها لوثةٌ طائفية، لم يكن مع مذهب ضدّ مذهب، ولا مع جماعة ضدّ جماعة، ولا مع حزب ضدّ حزب. يشعرك كأنه مع الجميع، في الوقت الذي لا تراه إلا وحده، يحرص على التوفيق بين مختلف التيارات والاتجاهات والفرق والمذاهب والأيديولوجيات، الذي يصل أحيانًا حدّ التلفيق المكشوف.

التراث، قراءة رومانسية وتوظيف براغماتي

حسن حنفي مولع بمحاكاة التراث للواقع والواقع للتراث، وحريص على استعارة جلباب التراث وخلعه كغطاء على الأيديولوجيات المختلفة، والنظم السياسية، والاتجاهات والفرق والمذاهب، وهو يحاول الاتكاء عليها في معالجة المشكلات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والتفاوت الطبقي. وإن كانت طريقة استعماله للتراث يتنكر لها التراث، ولا نعثر فيها على ما تعد به آماله وأحلامه الرومانسية.

يبرع حنفي في التوظيف البراغماتي للتراث، بنحو يتخذ منه أوعية قابلة للتعبئة بقناعاته، التراث في مرآته يتجلى يساريًّا اشتراكيًّا تارة، وديمقراطيًّا ليبراليًّا تارة أخرى، كل مرة يحاول تحميله ما لا يحتمله. متمرّس في ابتكار قوالب يكيفها من مقولات المتكلمين المختلفة، وبخاصة المعتزلة، وفتاوى الفقهاء، وآراء الفلاسفة، وشذرات المتصوفة، ويملؤها بما يظنه ضروريًّا لنهضة الأمة وتقدّمها اليوم، وكأن تلك المقولات والمعتقدات عُلَبٌ فارغة تقبل كلَّ معتقَد وأيديولوجيا وقناعة. مقولات المتكلمين ومعتقداتهم وآراؤهم ليست أوعيةً مفرَغة من المضمون. التراث نمط وجود ينتمي للماضي، التراث رؤى للعالَم، التراث مناهج فهم متنوعة، التراث أدوات نظر مختلفة، التراث طرائق فهم فلسفية وكلامية وأصولية وفقهية وقرآنية وحديثية وصوفية، يعبّر كلٌّ منها عن منطقه الخاص للفهم.

حسن حنفي متمرس في استنطاق التراث بما لا يقوله التراث، وأحيانًا تقويله بما ينقضه، كما كشف ذلك الناقد المتمرس جورج طرابيشي في قراءته العميقة لأعمال حنفي، وكشفه عن تناقضاتها. تقرأ في كتابات حنفي ما يدلّل على أنه تراثي، وإن كان يحاول أن يظهر أنه ضدّ منطق التراث ورؤيته للعالَم، وتراه يتحدث بكلام حداثي، وإن كان التأمل الدقيق في كتاباته يكشف بجلاء أن حداثته ضد منطق الحداثة ورؤيتها للعالَم.

كتابات حسن حنفي في الوقت الذي تخرجك من المقولات الأصولية وشعاراتها، تصنع لك من التراث أيديولوجيا تدعوك لاعتناق مقولاتها. يخيل إليك أنه يخرجك من طوبى التراث، غير أنه يرسم لك طوبى متخيَّلة، شديدة الإغواء فاتنة على وفق رؤيته للتراث. التراث لديه يختزن ما يحتاجه الواقع اليوم، محترف في توظيفه بذكاء، بنحو يجعل من التراث مصدرًا للعقلانية، مصدرًا للتجديد، مصدرًا للحداثة، مصدرًا للأنوار، مصدرًا للديمقراطية، مصدرًا للاشتراكية، وغير ذلك. وكأن التراثَ علبٌ فارغة ما عليك إلا إعادة قراءته وملؤه بما يعالج مشكلات الواقع.

مشروعه الذي يقوم على إعادة بناء التراث لا تجد فيه ما يدلل على إعادة البناء، بل عند تفحصه بعمق تجده يستبطن سلفيةً متنكرة. يصرّ على أنه ينطلق من التراث إلى الواقع، غير أن قراءتَه بتأمل دقيق، وتحليلَ بنيته العميقة، تكشف لك أنه يبدأ من التراث لينتهي بالتراث، وكأنه يستأنف شيئًا من الأحلام الطوباوية للدعوات الأصولية والقومية، لكن على شاكلة تفكيره وأسلوب تعبيره، وبإيقاع كلماته الساحر الذي يثير المشاعر. أرى مشروعَه نسخةً ملتبسة لـدعوة «إسلامية المعرفة». يصر على ضرورة استدعاء التراث ودمجه بالواقع، يرى أن التراث يمكنه أن يتحدث لنا بلغة تتكفل دواء كل أمراض واقعنا وما نعجز عن معالجته اليوم. التراث هو الشفاء لو عملنا على إعادة بنائه واستئنافه مجددًا. إعادة البناء التي يعمل عليها، تمثل أحيانًا تلفيقًا مبسَّطًا للتراث مع لغة الفلسفة الغربية، ومصطلحات العلوم الإنسانية الحديثة، واللاهوت الجديد، والأيديولوجيات الحديثة، والنظم السياسية المعروفة اليوم.

شمولية المشترك وخصوصية المختلف

قراءةُ تاريخ العلم والمعرفة بعقل تراثي قراءةٌ ليست علمية، تاريخُ نشأة العلم والمعرفة وتطورُها يكذّب الادعاء بأن التراث يتكفل حل مشكلات الواقع وتلبية احتياجاته، ولو كانت هذه القضية عملية لاستطعنا امتلاك العلوم والمعارف الحديثة منذ زمن بعيد. العلوم الصـرفة والطبيعية والتطبيقية مُشترَك بشـري كوني، ليست هناك رياضيات وفيزياء وكيمياء وطب وهندسة مسيحية، وأخرى إسلامية، وثالثة بوذية. لا تخلو الفلسفةُ وعلومُ الإنسان والمجتمع من بصمة نسبية تطبعها البيئة والثقافة المحلية، غير أن تأثيرَها يظلُّ محدودًا، لا يلغي البعدَ الكوني فيها الذي يتمحور على الكشف عما هو كلّي مشترك بين الناس، ويتناغم وطبيعةَ الإنسان ومتطلّباته الأساسية الواحدة التي لا تتخلّف ولا تختلف باختلاف البشـر، ولا تتنوع بتنوع ظروف عيشهم وأديانهم وثقافاتهم.

عبدالجبار الرفاعي

المنطق الأرسطي مثلًا، على الرغم من أنه وُلِدَ في أثينا اليونانية، غير أنه كان وما زال يفرض حضوره ومرجعيته في التفكير على العقل في الإسلام، وما زالت قواعدُ التفكير المرسومة منذ المعلِّم الأول، والقوانين الكلية للفهم في منطقه، متغلغلة في علوم ومعارف الدين. خضع التفكيرُ الديني في الإسلام منذ عصـر الترجمة لمنطق المعلِّم الأول، وتوالدت في إطار أشكال قياساته، وطرائق استدلالاته، وصور مقدّماته ونتائجه، مختلفُ علوم الدين، وكلُّ العلوم والمعارف لدينا. ومنذ ذلك العصـر كانت الفلسفةُ اليونانية أيضًا ينبوعًا استقت منه كلُّ مدارس التفكير الفلسفي في الإسلام.

منذ القرن التاسع عشـر ونحن نحاول أن نحيي التراث ونشتق ما يتطلبه الواقع من علوم ومعارف منه. بعد نحو مئتي عام، لا نحن أنتجنا العلمَ والمعرفةَ الخاصين بنا، وتحررنا من علوم ومعارف الغرب الممقوتة عند أكثر أنصار تحيّز المعرفة وأسلمتها، ولا استطعنا أن نبرهن عمليًّا على صحة هذه الدعوة المكررة، فنبني مناهجَنا النابعة من ديننا وتراثنا وتفكيرنا الخاص. الغريب أن أكثرَ المشتغلين بالتراث ما زالوا حتى اليوم يرددون هذا الكلام المبهم، الذي لم نصل فيه إلا إلى الضياع.

لا يبدأ التجديد بالتراث لينتهي بالتراث، كما يفعل أكثر من يكتبون ويتحدثون عن التجديد، ولا يبدأ بالواقع ويرتد للتراث ليشتق منه حلولًا لمشكلات الواقع، كما يصور لنا ذلك حسن حنفي، وكأن التراث يستجيب لكل ما يتطلبه الواقع؛ من دون اكتراث بأن أكثر ما في التراث يتنكر له الواقع، كما برهن على ذلك إهدار قرنين من الزمن لم تنجز فيها هذه الدعوات أية خطوة عملية جادة تنعكس آثارها على الواقع.

حسن حنفي كان يحاول أن يركب الواقع على التراث والتراث على الواقع بشكل غريب، وظل شغوفًا كل حياته بمعادلة طوباوية متهافتة، تعكس وفاءه للهوية أكثر مما تكشف عن منطق علمي. لا تنتج هذه المعادلة ما يرسخ أسس السلام المجتمعي والعيش المشترك، ولا تبني دولة حديثة. ظل حنفي مغرمًا بإعادة بناء كل حقول التراث بمعادلة يغترب فيها التراث عن الواقع ويغترب فيها الواقع عن التراث.

استنطاق القلب بلغة العقل

كي يحقق الدينُ وظيفته في حياتنا اليوم لا بد أن نفهمه بوصفه نظامًا لإنتاج معنى روحي وأخلاقي وجمالي للحياة. في ضوء هذا الفهم للدين ووظيفته ينبغي أن يبتني المنهج الذي نعتمده في تفسير القرآن والنصوص الدينية. كلُّ ما هو خارج ذلك يستمده الإنسانُ مما يقوله العقل وإبداعاته في العلوم والمعارف، ومما أنجزه تراكم خبرات البشر عبر عشرات الآلاف من السنين.

كتابات حسن حنفي تعلن أن هاجسَها تغييرُ الواقع، لكنها تعبّر عن أحلام تغوي مراهقَ التفكير بحديثِها المكرَّر عن العدالة والحقوق، وإعلانِها عن أنها صوتُ المهمّشين والمحرومين، وكلِّ أولئك المعذّبين في الأرض الذين يتجرّعون العلقم.

في كتاباته تحضر بكثافة صورة الإله المقاتل؛ إله الأدبيات الأصولية، وقلما تحضر صورة الله؛ إله النور والمحبة والجمال، الذي أضاء نورُه كلَّ شيء، الله الذي تصوره لنا آياتُ القرآن الكريم: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ… نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ»، النور، 35. حتى في دراسته للتصوف في كتاب: «من الفناء إلى البقاء»، الذي صدر في مجلدين ضخمين، لم يحضر القلبُ ولغتُه، وخبرةُ العرفاء المتبصرة في الكشف عن أسرار لغة القلب، كان حنفي يحاول أن يستنطق القلب بلغة العقل، القلب في رأي العرفاء يتحدث لغة لا يفقهها العقل، مثلما يتحدث العقل لغة لا يفقهها القلب، وكأن حنفي لم يتنبه إلى أن مفاتيح العقل تعجز عن فتح أسرار القلب. وبتعبير بليز باسكال: «للقلب مبادئ يجهلها العقل». و«من المضحك أن يطلب العقل من القلب الأدلة على مبادئه». تكمن أهمية لغة محيي الدين بن عربي وجلال الدين الرومي وأمثالهما من العرفاء في أنهم يتكلمون لغة الإيمان، ولغة الإيمان عابرة لكل المعتقدات. الإيمان يتكلم لغة واحدة يتجلى فيها الجوهر المشترك للأديان، والمعتقدات تتكلم لغات متعارضة وأحيانًا متضادة.

لا يكترث حسن حنفي كثيرًا في كتاباته بالأبعاد الميتافيزيقية للقرآن الكريم وعالَم الغيب في النصوص الدينية. يحيل ما هو سماوي إلى أرضي، ويفسّر ما هو غيبي بالمادي، وما هو ميتافيزيقي بالدنيوي، ويرى ما هو أنطولوجي في الدين أيديولوجيًّا، وما هو فردي مجتمعيًّا. لا يرى في الدين تجربةً تتحقّق فيها الذاتُ بطورٍ وجودي تتسامى فيه، لا يحضر اللهُ والغيبُ في فهمه للدين إلا بوصفه يرمز للإنسانِ ونضالِه في عالمه الأرضي فقط. تنبهت مبكرًا إلى إنهاكِ كتابات حسن حنفي للدين بتفريغه من مضمونه الميتافيزيقي، وغفلتِه أو تجاهلِه للأبعاد الغيبية في التوحيد، وانشغالِه بالإنسان بمعزل عن الله.

لا يكترث حسن حنفي كثيرًا في كتاباته بالأبعاد الميتافيزيقية للقرآن الكريم وعالَم الغيب في النصوص الدينية. يحيل ما هو سماوي إلى أرضي، ويفسّر ما هو غيبي بالمادي، وما هو ميتافيزيقي بالدنيوي، ويرى ما هو أنطولوجي في الدين أيديولوجيًّا، وما هو فردي مجتمعيًّا. لا يرى في الدين تجربةً تتحقّق فيها الذاتُ بطورٍ وجودي تتسامى فيه، لا يحضر اللهُ والغيبُ في فهمه للدين إلا بوصفه يرمز للإنسانِ ونضالِه في عالمه الأرضي فقط. تنبهت مبكرًا إلى إنهاكِ كتابات حسن حنفي للدين بتفريغه من مضمونه الميتافيزيقي، وغفلتِه أو تجاهلِه للأبعاد الغيبية في التوحيد، وانشغالِه بالإنسان بمعزل عن الله.

تضخّم مشروع حسن حنفي، وتسارعت الكتابة فيه وتكدّست المجلدات، بنحو شغف مؤلفنا بالكمّ، وتعلّق ببلوغ خاتمة المشروع الموسوعي بشوق، كان وهو يكتب متعجلًا كمن يقرأ رواية بوليسية يترقب خاتمتَها بلهفة. وعد أن يغطّي كلَّ حقول التراث الواسعة، وبالفعل وفى بوعده كميًّا. لم يتورط في مثل هذا العمل الموسوعي مفكرٌ آخر غيره، لا من جيله، ولا أجيال أساتذته، ولا تلامذته. لا يمكن إنكار مواهبه الفذة ولا تكوينه الأكاديمي الرصين، ولا امتلاكه لغات الفلسفة والعلوم الحديثة، إلا أنه أراد أن يكون متكلمًا كأئمة الفرق، وفقيهًا كأئمة المذاهب، وأصوليًّا كالإمام الشافعي، ومفسّرًا كأعلام التفسير المعروفين، وعالِمًا بالرجال والحديث كأعلام المحدثين وعلماء الرجال والطبقات، وقبل كلِّ ذلك فيلسوفًا كالفارابي وابن سينا وابن رشد وملا صدرا. وأظن أن ذلك يتعذّر على إنسان اليوم، مهما كانت عبقريته وتكوينه العلمي ومواهبه ومعارفه وصبره ومثابرته. عاش فكرُ حسن حنفي مغتربًا وسيلبث مغتربًا، صوته لم يكن مألوفًا للكل، حاول أن يكون إسلاميًّا فتنكر له الإسلاميون مثلما حاول أن يكون علمانيًّا فتنكر له العلمانيون.

لم يتوقف حسنُ حنفي في حدود إعادة بناء التراث، بل أوقعَ الفكرَ العربي في التباسات ضبابية عدة عندما حاول أن يدرسَ الغربَ وحضارته ومعارفه، واحدة منها الادعاء بتأسيس: «علم الاستغراب» الذي يدرسُ فيه الشرقُ الغربَ كما درسَ الغربُ الشرقَ في «الاستشراق». ذاع صيت عنوان «علم الاستغراب» وأضحى موضةً ثقافية، بعد أن نسخ عنوانه بعضُ الذين يقرؤون ويكتبون من دون تدبر عميق وتفكير صبور، فعملوا ضجة إصدارات، تكدست فيها ألفاظ فوق ألفاظ بلا مضمون علمي دقيق.

الإحياء والتجديد، النظرية والتطبيق

كتب حسنُ حنفي مقدماتِه النظرية بلغة أكثر تماسكًا وبمنهج أكثر تنظيمًا ورصانة، لكن تطبيقاته كانت غريبة. ظهر أدق نصوص حسن حنفي مبكرًا في تقديمه لترجمة «رسالة في اللاهوت والسياسة» لسبينوزا. وهكذا كان متمكنًا من بناء الإطار النظري الصادر بعنوان: «التراث والتجديد»، الذي كتبه بوصفه المانفيستو لمشروعه. غير أن محاولاته في إعادة بناء علوم الدين والدنيا بالاغتراف من التراث عجزتْ عن الوفاء بوعودها، وأخفقتْ في تمثّل رؤيته النظرية وتطبيقها. ضاعت في مشروعه المباني، ولم نرَ من الإطار النظري الذي يرسمه إلا عناوين الكتب والفصول والمباحث، من دون أن نقرأ إعادة بناء أو تجديدًا ينعكس على محتواها. انشغل أخيرًا في تلخيصٍ متعجَّل للمدونات الأساسية في التراث، تلخيصاته تفتقر لتحليل وتفكيك البنية التحتية والنسيج المعرفي العميق لمكونات التراث. أخفق في التفكيك مثلما أخفق في إعادة البناء والتركيب. لبث يتغنى في أحلامه، ظل مولعًا بصياغة شعارات كأنها لافتات تعبوية، وأسرف في تكرار مملّ لشعاراته ذاتها في كتاباته. مَنْ يقرأ كتاباته بتدبر يراها تبدأ من التراث وتنتهي بما يتمناه على التراث.

مشروع حسن حنفي إحيائي لا تجديدي، وإن كان البيان النظري للمشروع الذي أصدره كخريطة طريق عنوانه: «التراث والتجديد». الإحياء يبدأ من التراث لينتهي بالتراث، وهو غير التجديد الذي يستوعب التراث استيعابًا نقديًّا، ويتجاوزه ليجتهد في إنتاج علوم ومعارف الدين بمنطق ومناهج وأدوات العلوم والمعارف الحديثة.

هامش:

(١) رحل يوم الخميس 21-10-2021م عن عالمنا الصديق العزيز الدكتور حسن حنفي «1935 – 2021م» تغمده الله برحمته الواسعة. برحيله فقد العربُ مفكرًا غزير الإنتاج، وخسرت الفلسفةُ معلّمًا أفنى حياتَه في التعليم، وباحثًا كرّس عمرَه للبحث والكتابة.

لا يفوتني مأخذ ثالث يُحسَب للدكتور حسن حنفي لا عليه، وهو أنه قدَّم نفسه عالمًا مسلمًا بإمكانه أن يؤدي الدور الإحيائي والتجديدي نفسه، الذي لعبه الفقهاء والمتكلمون إبّان ازدهار الحضارة الإسلامية. هذا هو منطوق مشروعه. ولكن منطق خطابه، أي ما يسكت عليه القول ويحجبه أو ما يستعصي عليه دركه وفهمه، هو أنه في النهاية صاحب عقل فلسفي مرجعه النظر العقلي لا الوحي الديني.

لا يفوتني مأخذ ثالث يُحسَب للدكتور حسن حنفي لا عليه، وهو أنه قدَّم نفسه عالمًا مسلمًا بإمكانه أن يؤدي الدور الإحيائي والتجديدي نفسه، الذي لعبه الفقهاء والمتكلمون إبّان ازدهار الحضارة الإسلامية. هذا هو منطوق مشروعه. ولكن منطق خطابه، أي ما يسكت عليه القول ويحجبه أو ما يستعصي عليه دركه وفهمه، هو أنه في النهاية صاحب عقل فلسفي مرجعه النظر العقلي لا الوحي الديني.

في آخر زيارة للقاهرة سنة 2017م زرتُه للمنزل، كما هي عادتي في كلِّ مرة أصل مصر، تألمتُ للوهن الذي نهش جسدَه، كان مُقعَدًا على كرسي، لا يقوى على القيام، وبلغ الضعفُ ببصره حالةً لا يستطيع معها أن يكتب إلا عندما ينظر عبر عدسة مكبرة. المفاجئ أن الوهنَ الذي استنزف جسدَه، لم يعبث كثيرًا بعقله، ولم ينخر مشاعرَه، ولم يطفئ حماستَه المتوقدة، ولم يجعل جمرةَ نضاله رمادًا. مكثت ساعة ونصف الساعة تقريبًا، أسأله عن صحته وجديد مشروعه الذي نذر له عمره وضحّى براحته وصحته من أجل الفراغ منه، كان يحدثني بثقة العاشق المتيَّم الذي تحقّقت كلُّ أحلامه، وهو يقول مبتهجًا: تمكنت من إنجاز آخر حلقة في مشروع «التراث والتجديد»، وأضاف: أنه لم يعد لديه ما يحلم بكتابته إلا تدوين ذكرياته، ويتمنى لو أسعفه العمرُ أن ينجز كتابًا جديدًا عن الثورة في كتابات مفكري أميركا اللاتينية. سألني ما إذا كانت حقيبةُ سفري تتسع لآخر أعماله، فقلت له: سفرتي سريعة لحضور مؤتمر، وحقيبتي سأعود بها لبغداد بلا كتب، لم يسعفني الوقتُ للذهاب للهيئةِ المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة، ودورِ النشر المتنوعة في القاهرة. أهداني ما صدر من الحلقات النهائية في مشروعه، وهي عدة مجلدات في التفسير تغطي الحلقةَ الخاتمة في مشروعه الواسع الطموح، أحبط تفسيرُه أملي مرة أخرى بكتاباته، تبهرك عناوينه البراقة، وحين تقرأ مضمونه لا تجد فيه ما يحكي العناوين اللافتة. تألمت لحظة رأيت أعمالَه تنتكس وتهبط عن لحظة بداياته المبكرة، وكأنها أدركها الوهنُ الذي أدرك جسدَه.

في آخر زيارة للقاهرة سنة 2017م زرتُه للمنزل، كما هي عادتي في كلِّ مرة أصل مصر، تألمتُ للوهن الذي نهش جسدَه، كان مُقعَدًا على كرسي، لا يقوى على القيام، وبلغ الضعفُ ببصره حالةً لا يستطيع معها أن يكتب إلا عندما ينظر عبر عدسة مكبرة. المفاجئ أن الوهنَ الذي استنزف جسدَه، لم يعبث كثيرًا بعقله، ولم ينخر مشاعرَه، ولم يطفئ حماستَه المتوقدة، ولم يجعل جمرةَ نضاله رمادًا. مكثت ساعة ونصف الساعة تقريبًا، أسأله عن صحته وجديد مشروعه الذي نذر له عمره وضحّى براحته وصحته من أجل الفراغ منه، كان يحدثني بثقة العاشق المتيَّم الذي تحقّقت كلُّ أحلامه، وهو يقول مبتهجًا: تمكنت من إنجاز آخر حلقة في مشروع «التراث والتجديد»، وأضاف: أنه لم يعد لديه ما يحلم بكتابته إلا تدوين ذكرياته، ويتمنى لو أسعفه العمرُ أن ينجز كتابًا جديدًا عن الثورة في كتابات مفكري أميركا اللاتينية. سألني ما إذا كانت حقيبةُ سفري تتسع لآخر أعماله، فقلت له: سفرتي سريعة لحضور مؤتمر، وحقيبتي سأعود بها لبغداد بلا كتب، لم يسعفني الوقتُ للذهاب للهيئةِ المصرية للكتاب والمركز القومي للترجمة، ودورِ النشر المتنوعة في القاهرة. أهداني ما صدر من الحلقات النهائية في مشروعه، وهي عدة مجلدات في التفسير تغطي الحلقةَ الخاتمة في مشروعه الواسع الطموح، أحبط تفسيرُه أملي مرة أخرى بكتاباته، تبهرك عناوينه البراقة، وحين تقرأ مضمونه لا تجد فيه ما يحكي العناوين اللافتة. تألمت لحظة رأيت أعمالَه تنتكس وتهبط عن لحظة بداياته المبكرة، وكأنها أدركها الوهنُ الذي أدرك جسدَه.

لا يكترث حسن حنفي كثيرًا في كتاباته بالأبعاد الميتافيزيقية للقرآن الكريم وعالَم الغيب في النصوص الدينية. يحيل ما هو سماوي إلى أرضي، ويفسّر ما هو غيبي بالمادي، وما هو ميتافيزيقي بالدنيوي، ويرى ما هو أنطولوجي في الدين أيديولوجيًّا، وما هو فردي مجتمعيًّا. لا يرى في الدين تجربةً تتحقّق فيها الذاتُ بطورٍ وجودي تتسامى فيه، لا يحضر اللهُ والغيبُ في فهمه للدين إلا بوصفه يرمز للإنسانِ ونضالِه في عالمه الأرضي فقط. تنبهت مبكرًا إلى إنهاكِ كتابات حسن حنفي للدين بتفريغه من مضمونه الميتافيزيقي، وغفلتِه أو تجاهلِه للأبعاد الغيبية في التوحيد، وانشغالِه بالإنسان بمعزل عن الله.

لا يكترث حسن حنفي كثيرًا في كتاباته بالأبعاد الميتافيزيقية للقرآن الكريم وعالَم الغيب في النصوص الدينية. يحيل ما هو سماوي إلى أرضي، ويفسّر ما هو غيبي بالمادي، وما هو ميتافيزيقي بالدنيوي، ويرى ما هو أنطولوجي في الدين أيديولوجيًّا، وما هو فردي مجتمعيًّا. لا يرى في الدين تجربةً تتحقّق فيها الذاتُ بطورٍ وجودي تتسامى فيه، لا يحضر اللهُ والغيبُ في فهمه للدين إلا بوصفه يرمز للإنسانِ ونضالِه في عالمه الأرضي فقط. تنبهت مبكرًا إلى إنهاكِ كتابات حسن حنفي للدين بتفريغه من مضمونه الميتافيزيقي، وغفلتِه أو تجاهلِه للأبعاد الغيبية في التوحيد، وانشغالِه بالإنسان بمعزل عن الله.