علي حرب - كاتب لبناني | نوفمبر 1, 2024 | مقالات

لا يسع الكاتب المحترف أن يتوقف عن الكتابة. فما يجري لنا ويحيط بنا، وما تفاجئنا به إنسانيتنا وعالمنا، كل ذلك يستدرجنا إلى الكتابة. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحدث كبير يشبه الزلزال الكوني، كحرب الطوفان التي تهز المشاعر، بقدر ما تطرح أسئلتها على العقل والوجدان.

بالطبع كان عليّ أن أعدّل وأغير فيما كتبته في الأسابيع الأولى، وبعضه نشر في الصحافة أو على صفحتي الشبكية، بحيث أوسّع أو أضيف على ضوء المستجدات والمتغيرات. ومع ذلك، ما كتبته يصدر عن رؤيتي للأشياء، أو عن طريقتي في قراءة النصوص والأعمال، أو عن إستراتيجيتي في التعامل مع المجريات.

كالقول بأن الحضارة الإسلامية قد فقدت حيويتها وولى زمنها، أو القول بأن ما تحتاج إليه المجتمعات المسلمة ليس تجديد الفكر الديني، بل الخروج من الفلك الديني واليقظة من السبات الإسلامي، أو القول بأن ثنائية النخبة والجمهور قد استهلكت وحولت المثقف إلى بائع أوهام يترجم الشعارات بأضدادها. أو القول بأن إستراتيجية التغيير للمجتمعات قد تغيرت مع الدخول في العصر الرقمي، حيث المجتمع يغير نفسه بنفسه، في مختلف حقوله وقطاعاته وقواه الحية والخلاقة. أو القول بأن النموذج النضالي الذي اعتمدته أيديولوجيات التقدم وحركات التحرر، وتبنّته حركة حماس، قد دفعت الشعوب أثمانه الباهظة فقرًا وتخلفًا أو مآزق وكوارث، لأن أصحابه تعاملوا مع المجتمعات كحقول اختبار لدعواتهم المستحيلة وإستراتيجياتهم القاتلة. أو القول بأنه مع الدخول في عصر العولمة والمعلومة والشبكة، تتشابك المصالح وتتداخل المصاير على الساحة الكونية، إلى حد يجعل اللاعب على المسرح يتواطأ مع ضده ولا يصنع إلا النماذج التي يدعي محاربتها. أو القول بأن أزمة العالم تتجاوز الحروب الدينية والصراعات الأيديولوجية والعنصريات الشعبوية؛ إذ هي أزمة الإنسان مع نفسه بالدرجة الأولى، بقدر ما تكشف أن أكثر ما يجهله الإنسان هو بالذات إنسانيته، التي تفاجئه وتفضحه، لتصنعه بخلاف ما يفكر ويحسب، أو ليصنعها على عكس ما يهوى ويريد.

وما يلي من سطور هو بمنزلة مقاربة لتشخيص الواقع، المأزوم والمتردي، عبر تسليط الضوء على التحولات البنيوية الهائلة التي طرأت على المشهد العالمي. وهو الأمر الذي يفضي إلى طرح الأسئلة المعلقة أو المرجأة، المزمنة أو المستجدة، سواء تعلق الأمر بقضية الإدارة والتنمية، أو بمسألة الحضارة والهوية، أو بإشكالية الدين، أو الحرية، أو بثنائية التقدم والتكاثر، فضلًا عن أسئلة النخب الثقافية والنماذج النضالية التي تثيرها النزاعات والحروب بين المجتمعات البشرية، وبالأخص الحرب الدائرة تحت مسمى «حرب الطوفان».

النظريات

بدءًا بمسألة التنمية أنا أميز، في مجمل ما ينتجه البشر من الأفكار والآراء، بين أربعة أصناف هي أشبه بقارات أربع في عالم الفكر أو في محيط المعرفة الواسع. هناك، على مستوى أول، النظريات ببعدها المجرد ونهجها العقلاني وبنائها المنطقي، وهي تتمثل فيما ينتج في مختلف حقول المعرفة، من الرؤى والتصورات أو المفاهيم والمناهج أو الثنائيات والمعادلات. ومثال ذلك، نظرية المثل، أو مقولة السببية، أو برهان واجب الوجود، أو مفهوم المتعالي، أو المنهج الجدلي، أو نظرية اللاوعي، أو ثنائية الروح والجسد، أو مشكلة التضخم…

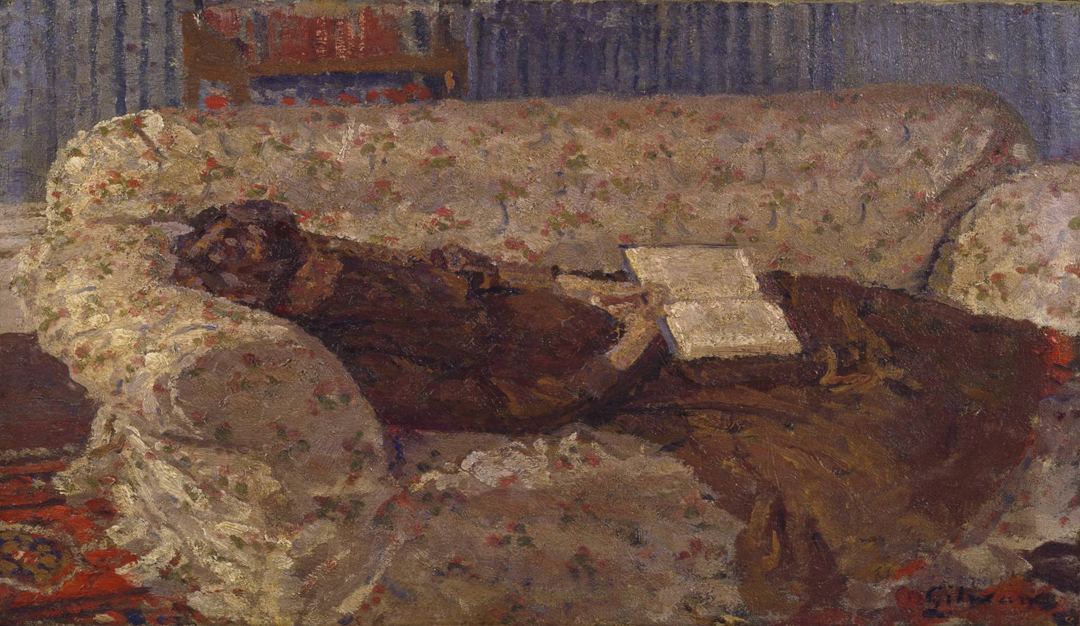

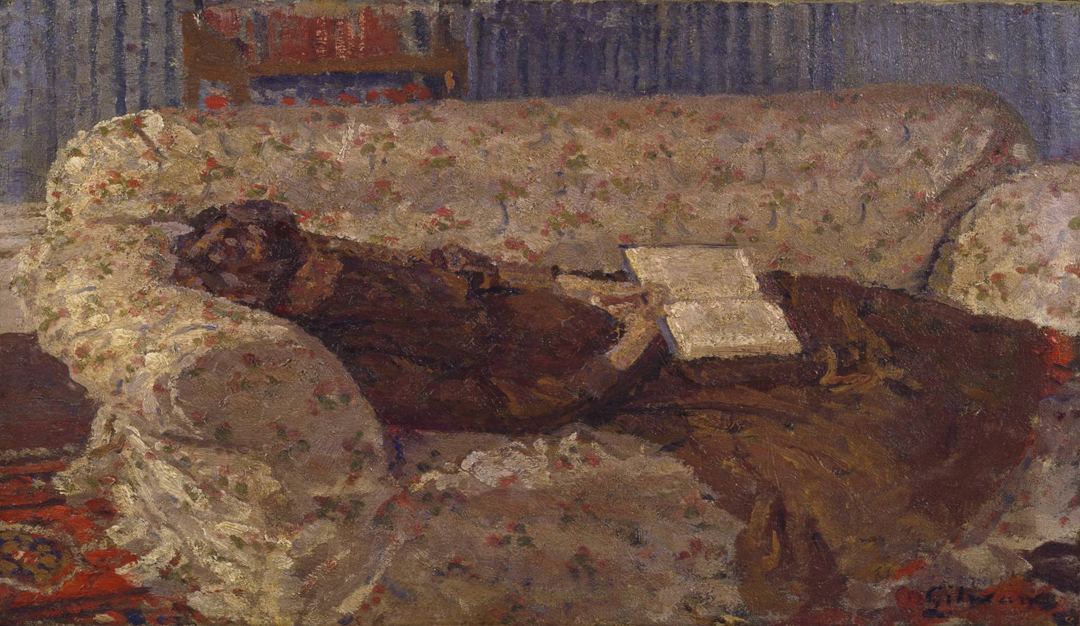

إستير دوفلو

ومن مهام النظريات، فيما هي تقرأ المعطيات من الوقائع والظواهر، أن تكشف وتنير أو تشرح وتفسر؛ لكي تصف وتشخص على شكل مبدأ أو مفهوم، نموذج أو قانون.

بالطبع ليست الأفكار والمعارف حقائق مطلقة أو نهائية، وإنما هي تخضع للمراجعة النقدية والمداولة العقلانية. وقد يتم التراجع عنها أو تعديلها وتطويرها، أو تحويلها واستثمارها. نحن إزاء إبداع فكري أو نتاج معرفي يمكن أن يفيد منه أي كان؛ لذا لا يخضع لمنطق التقسيم والمحاصصة، وفقًا للبطاقة القومية أو الدينية أو الجغرافية. وهذا مطب وقع فيه كثر من المفكرين العرب الذين لجؤوا إلى تجنيس العقول والفلسفات أو إلى أسلمة العلوم، ممن تحدثوا عن علم اجتماع عربي أو عن علم نفس إسلامي أو عن منظومة إدراكية عربية. وهؤلاء عادوا بنا إلى ما قبل ابن سينا، أو إلى ما قبل ابن خلدون؛ إذ كلاهما قدم نظريات وآراء حول النفس الإنسانية، أو حول المجتمع البشري، هي معارف عابرة للهويات والانتماءات.

الأيديولوجيات

هناك، على مستوى ثانٍ، الأيديولوجيات ببعدها النضالي والتحرري، سعيًا لتغيير الواقع وتحسين شروط الوجود، إما على سبيل الإصلاح أو بالثورة والعنف، تحت شعار من الشعارات. والأيديولوجيا هي منظومة من التصورات والبرامج التي تستخدمها طبقة أو دولة أو تحالف دول، كنهج للتقدم والتطور أو كأداة للحماية والمدافعة، كالاشتراكية أو القومية أو الرأسمالية. والأيديولوجيا، وإن استندت إلى النظريات الفلسفية أو العلمية، فإنها تتقاطع مع الديانات من حيث نمط الفكر الأحادي، وهو ما يحوّل العناوين والشعارات إلى أيقونات مقدسة يحتكر أصحابها الحقيقة. والمآل هو قيام أنظمة شمولية وأحزاب فاشية.

هذا وقد تراجعت الأيديولوجيات بعناوينها العريضة وشعاراتها الطوباوية. ولعل ثورة الطلاب في فرنسا عام 1968م، كانت آخر نموذج لثورة أيديولوجية سياسية، أو لسردية كبرى لتغيير الواقع وتحرير المخيلة. هذا ما جعل الأيديولوجيات تتحول إلى انتفاضات عابرة، كحركة السترات الصفر، أو إلى شعبويات عنصرية.

بهذا المعنى، فما تشهده المجتمعات الغربية، اليوم، تحت اسم «الصحوة» WOKISME، هو الوجه الآخر لتنظيم القاعدة، أو لحركة طالبان في الإسلام. نحن إزاء حركات وتجمعات هي أقرب إلى الشراذم والشلل. وما يحركها هو الحنين إلى زمن نبوي أو فردوسي يخلو من التمييز بين البشر، على أساس اللون والعرق والجنس والثقافة، وهو زمن ما وجد يومًا ولن يوجد أبدًا؛ لذا فأصحابه هم كمن ينتظر غودو، أو كمن ينتظر ظهور المهدي لدى الشيعة، أي ممارسة المزيد من الشعوذة والخرافة والعنصرية المضاعفة.

الإستراتيجيات

هناك أخيرًا الإستراتيجيات ببعدها العملي والسياسي أو الذرائعي واللوجستي. وهي مجموعة الخطط والبرامج التي يستخدمها قادة الدول أو رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنشآت، في أعمال النهوض والإصلاح أو التطور والتقدم. وهي الوجه الآخر للنظريات والمعرفيات. ولكن مهمة الإستراتيجي لا تقتصر على تطبيق النظريات، وإنما هو فاعل خلاق ومبدع، يقوم بإعادة ابتكار الأفكار في حقول التجربة وميادين الممارسة، بتحويل النظرية أو الرؤية أو المفهوم إلى أسلوب في الإدارة، أو إلى نموذج في التنمية، أو إلى مجال للاستثمار، أو إلى قاعدة للتعاون والتبادل…

من هنا ثمة فارق تحويلي، كما أسميه، بين النظر والعمل، بين الفكر والمسلك، هو كالفارق بين النص الأدبي وبين ترجمته إلى عمل مسرحي أو إلى فِلم سينمائي. فالنص يخضع للتعديل والتحويل، بقدر ما يعاد خلقه وابتكاره. هذا الفارق التحويلي هو وجه آخر لما سميته المنطق التحويلي وثمرة من ثمراته. وما يفيده هذا المنطق هو أن الفكرة تخضع للتحويل، عندما ننتقل من حقل إلى حقل أو من قطاع إلى قطاع، أو عندما ننتقل من مستوى إلى آخر أو من شخص إلى آخر، فكيف إذا كنا ننتقل من مجتمع إلى آخر، أو من عصر إلى عصر؟

وهكذا فمصير الفكرة أن تتغير عندما تتحول إلى واقع حي، سواء عند مطلقها أو عند من يتداولها؛ لأن كل واحد يتعامل معها أو يتداولها أو يستثمرها، بحسب مهنته واختصاصه أو خبرته وموهبته أو لعبته ورهانه، بحيث تصبح فكرته أو صنيعته. بذلك نحن ننتقل، مع المنطق التحويلي، من منظومة فكرية مفرداتها الماهية والثبات أو المماهاة والمطابقة أو القبض والتحكم، إلى نمط فكري مفرداته هي القراءة والشبكة أو العلاقة والنسبة أو الخلق والتحويل أو اللعبة والرهان.

لذا تنكسر مع المنطق التحويلي والفارق التحويلي ثنائية النخبة والجمهور، التي ربما كانت شغالة في عصور الحداثة الآفلة، ولكنها استهلكت وفقدت جدواها وفاعليتها، مع الدخول في العصر الرقمي، حيث تحول كل فرد إلى لاعب فاعل، يشارك في صنع ذاته وقود مصيره.

لقد ولى زمن النخب التي تمارس وصايتها على الناس والمجتمعات، بحجة أنها تملك الحقيقة أو تحتكر الوعي والمعرفة، أو تهتم بحراسة قيم العدالة والحرية. وما لاقته أو تلاقيه مشاريع النخب من الفشل والإخفاق، على اختلاف النسخ والنماذج أو المدارس والمذاهب، معناه ومؤداه أن المجتمع لم يعد يتغير بعقلية النخب التي تمارس وصايتها الفاشلة والمدمرة، بترجمة الشعارات والعناوين بأضدادها.

والدرس المستخلص، من هذا الإخفاق والتراجع، هو أن المجتمع هو الذي يغير نفسه بنفسه في مختلف قطاعاته وحقوله وقواه الحية والخلاقة. بحيث يتحول كل فرد إلى لاعب فاعل، ومن لا يفعل بصورة إيجابية وبناءة، إنما يفعل بصورة سلبية وهدامة.

يحضرني كمثال أول ما قاله الرئيس الصيني الأسبق بينغ، الذي أتى بعد رحيل الطاغية ماوتسي تونغ، وكان يجسد النموذج المثالي للعقل النظري النخبوي: لا يهمنا لون الهرة، المهم أن تأكل الفئران، أي لا تهم النظرية، وإنما المهم أن نعرف كيف ننهض ونحسّن مستوى الحياة. والنموذج الآخر يمثله مهاتير محمد، الذي كان شعاره إذا أردت أن أصلّي أذهب إلى الجامع، أما إذا أردت أن أنهض ببلدي، فإنني أدرس النماذج الناجحة لمعرفة أسباب نجاحها، والنماذج الفاشلة لمعرفة أسباب فشلها، ثم أعمل على ابتكار نموذجي أو تركيب صيغتي؛ لأنه لا تنمية بلا ابتكار أفكار.

والمثال الثالث يجسده أردوغان بطوره الأول، فهو لم يتصرف كمثقف أو داعية على نهج سلفه أربكان، بل تصرف كسياسي يريد النهوض ببلده، وكانت الحصيلة أن حققت تركيا قفزة نوعية على المستوى الاقتصادي.

ولمزيد من الوضوح نتوقف عند مثالين من علم الاقتصاد؛ يجسد الأول الفرنسية إستر دفلو الحائزة على جائزة نوبل (2018م) بالشراكة مع زوجها أبهيجيت بانيرجي ذي الأصل الهندي. وقد ذهبا معًا إلى الهند؛ لكي يدرسا ما يمكن فعله لتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان. ولكن دفلو، وكما قرأت مقالتها عن تجربتها، لم تتصرف بعقل نخبوي أكاديمي، ولا بعقلية المثقف مالك مفاتيح الحقيقة والتنمية، بمعنى أنها لم تتصرف بوصفها صاحبة نظرية صحيحة تحتاج إلى التطبيق في أي مجتمع كان؛ إذ لكل مجتمع خصوصيته وظروفه وسياقاته، بل حاولت الاطلاع على المشكلات، على أرض الواقع الحي، وحرصت على أن تعرف كيف يفكر الناس، وما الذي يقدرون عليه. وهذا هو المحك والرهان، لفتح الإمكان: العمل على الأفكار لتحويلها واستثمارها في حقول التجربة وميادين الممارسة.

وهذا ما فعله عالم الاقتصاد محمد يونس في بنغلادش: لقد حول أطروحته النظرية إلى إجراءات عملية؛ لذا فقد تصرف كإستراتيجي يدرس المعطيات في الميدان، لاستكشاف القدرات واجتراح الإمكانات، في بلاد البنغال، التي كانت مضرب المثل في الفقر، فإذا بها تحقق قفزة في مجال التنمية. نحن إزاء علاقة تبادلية، مثمرة وبناءة، بين النظريات والإستراتيجيات.

خلاصة القول: النظريات تكشف وتنير أو تصف وتشخص فيما يخص قراءة المجريات وفهم الظاهرات، أما الإستراتيجيات فإنها تحوّل وتستثمر لكي تقدر وتدبّر، في حين أن الأيديولوجيات قد تجذب وتحرك بشطحاتها المثالية وشعاراتها الطوباوية، تمامًا كالغيبيات الإيمانية الدينية، ولكنها قد تحجب وتضلل أو تزيّف وتزور، لتخرّب ما هو جامع ومشترك، بين البشر من اللغات والمساحات، أي ما هو قابل للتشاور والتداول من الأفكار والآراء.

أشير إلى أن هذه المقالة كتبت قبل ترك الشيخة حسينة رئاسة الحكومة في بنغلادش، تحت تأثير الاحتجاجات الطلابية. ولعلها فرصة لبلاد البنغال أن يتسلم الدكتور محمد يونس، عالم الاقتصاد والحائز على جائزة نوبل للسلام، رئاسة الحكومة في بلده؛ لكي يتابع الإنجاز التنموي الذي بدأه في عهد الشيخة حسينة.

علي حرب - كاتب لبناني | مارس 1, 2024 | فكر

أي شيء هو الإنسان؟

يبدو أن العالم يسير من سيئ إلى أسوأ، اضطرابًا وترديًا في أحواله ومآلاته. تشهد على ذلك المشكلات المستعصية والأزمات العاصفة على غير مستوى وصعيد؛ وهو ما يجعل السمة الرئيسة لسياسات الدول هو التخبط والتورط، وعلى نحو يفضي إلى تواطؤ الضد مع ضده واجتماع العدو مع عدوه على خراب العالم.

وكان العام المنصرم مسرحًا لأحداث جسام هي ثلاث حروب مهولة انفجرت في ثلاث قارات: أوربا وإفريقيا وآسيا. هناك الحرب التي اندلعت منذ عامين، بين روسيا وأوكرانيا، دولتين شقيقتين أو حليفتين في الاتحاد الروسي أو في المنظومة السوفييتية، وتلك هي عاقبة الاتحادات التي تبنى بالقوة والقهر، مآلها أن تنتظر ساعة الانفجار. وهناك الحرب التي نشبت في السودان، في إبريل الفائت (2023م)، بين الجنرالين اللدودين، لتسد الأفق وتقضي على الأمل أمام الشعب السوداني الذي انتفض وثار غير مرة، ليحسّن مستوى عيشه ويتحرر من نير الاستبداد.

وحرب السودان ليست أقل فتكًا من حروب إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ذلك أن حرب الشقيق ضد شقيقه الذي ينشق عنه، هي دومًا الأشرس والأكثر دموية. ولكن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة أعمت العقول عن رؤية الواقع البشع، وهو أننا العرب لسنا أقل شراسة ضد بعضنا الآخر من شراسة إسرائيل ضدنا.

وبالطبع هناك الحرب الدائرة في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس. وهذه الحرب، التي هي منطلق الكلام في هذه المقالة، هي فصل من فصول الصراع بين الفلسطينيين واليهود، الذين أقاموا دولتهم بتهجير قسم كبير من أهالي فلسطين من ديارهم، ليقيموا في المخيمات، إما داخل فلسطين أو في البلدان العربية المجاورة. أو في بلاد الله التي كانت واسعة، فإذا بها تضيق، يومًا بعد يوم، بسبب الحروب والهجرات.

ومن المفارقات أن إسرائيل التي كانت ضحية للنظام النازي في ألمانيا ولمعاداة السامية في الدول الغربية عامة، عملت على حل مشكلتها بتحويل الفلسطينيين إلى ضحايا. وهذا مثال على أن الضحية، أو من يدعي أنه كذلك، سرعان ما يتحول إلى جلاد عندما يتمكن ويسيطر.

والصراع بين الجانبين يتعدى النزاع على الأرض؛ إذ هو صراع وجودي يتغذى من تاريخ العلاقة بين ديانتين تنتميان إلى الأصل الإبراهيمي التوحيدي نفسه، اليهودية والإسلام. من هنا يتخذ طابعه الرمزي والثقافي، بقدر ما يتغذى من الهوية الموتورة بعقدها والتواءاتها، ومن الذاكرة المترعة بانتصاراتها أو المثخنة بانكساراتها، وكما تشهد عناوين المعارك، مثل «عناقيد الغضب»، أو «طوفان الأقصى».

الديانات، كما يُفترض، قد نشأت لخدمة الحياة لا لوأدها. ولكن الآية هي دومًا معكوسة لدى الإنسان، الذي لا يحسن سوى انتهاك ما يدعو إليه. وإلا كيف نفسر، أنه بعد كل هذه العهود من التعليم الخلقي والإرشاد الديني والتنوير الفلسفي، وهي المصادر الثلاثة لإنسانيتنا المفلسة، نتقهقر إلى الوراء من حيث علاقتنا بالمثل والقيم. يا لها من آخرة، بعد كل هذه المزاعم حول الرقي والتقدم، أن تصنع البشرية مآزقها لتشهد على عجزها!

غزة ضحيتنا

وما يجري في غزة من التدمير المنهجي للحياة والعمران، للبشر والحجر، هو غير مسبوق من ناحية فظاعته وبشاعته. ربما مارَس الإنسان الفظائع في كل الأزمنة. ولكن مع عصر الشاشة والصورة يعجز المرء عن الوصف، وهو يتلقى المشاهد الحية لتلال الركام وأشلاء الجثث. لقد تحولت غزة إلى ممر إنساني، كما يقولون، ولكنه ممر قاتل وغير آمن؛ لأن من نجا ولم يمت بالقصف الهمجي تحت أنقاض منزله، يطارده الموت من كل حدب وصوب؛ إذ لم يعد يوجد مكان آمن في غزة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومقرات الأمم المتحدة.

إنها إنسانيتنا التي تفضحنا. ولذا فالمشكلة تتعدى انقسام الهويات الثقافية وصراع المعسكرات الأيديولوجية. إنها مشكلة الإنسان مع نفسه بالدرجة الأولى:

فأي شيء هو هذا الإنسان الذي يرتكب كل هذه الفظائع ويخلّف كل هذه الآثار الهمجية؟!

والدرس المستخلص هو إعادة التفكير فيما كنا نفكر فيه ولا نزال، بحيث نعيد النظر في المفاهيم والقيم التي نستخدمها نحن البشر في إدارة شؤوننا، وفي ترتيب علاقاتنا بعضنا مع بعض.

الأصوليات الأربع

ثمة أكثر من لاعب فاعل على مسرح الصراع الدائر في غزة؛ أبرزهم أربعة: دولة إسرائيل وحركة حماس، أميركا حامية إسرائيل، وإيران قائد محور المقاومة. نحن إزاء أربع أصوليات متواطئة: أميركا الإنجيلية، وإسرائيل التوراتية، حماس الإخوانية، وإيران الحسينية الكربلائية.

هذه الأصوليات ذات المعتقد الاصطفائي العنصري، هي مصدر ما نشكو منه من الفساد والخراب أو التطرف والإرهاب، بأجنداتها المشبوهة ودعواتها المستحيلة، ببرامجها المدمرة وإستراتيجياتها القاتلة.

ولا نظلم الأصوليات وأصحابها إذ نقول إن غزة المنكوبة، هي واحدة من ضحاياهم، كما هي حال لبنان المنكوب والمقهور. هل هي لعنة القدر، أم انتقام التاريخ أم حيل العقل؟ الأحرى القول: إنها أفخاخ العقائد ومآزق الهويات، نرجسية النخب وتكالب البشر على المال والسلطة والمتعة، إلى الحد الذي يجعل الأرض غير صالحة لا للإقامة ولا للوراثة.

التراث والمتراس

أصحاب المشروعات الدينية على اختلاف فرقهم وأحزابهم وحركاتهم، والمثقفون العاملون في خدمة محور المقاومة، يعدون معركة الطوفان نصرًا مبينًا على أميركا وإسرائيل، يؤذن بأفول الحضارة الغربية، ويفتح الإمكان لعودة الحضارة الإسلامية وتصدّرها الواجهة على المستوى العالمي. ليفق المثقف العربي، المصفق لمحور المقاومة، من سباته الديني التحرري، فما نحسبه الحل هو المشكلة.

أصحاب المشروعات الدينية يشهدون على أنفسهم وعلى الضدّ من أطروحاتهم. لم يستطع أي منهم بناء نموذج ناجح وجذاب للحياة والعمران أو للنمو والتقدم. بل هم حيث حكموا أو سيطروا ازداد معهم الفقر والتخلف والفساد أو الاستبداد والإرهاب. ولا تظنن أن الحل هو في تجديد الفكر الديني أو الخطاب الديني. ثمة محاولات كثيرة بذلت في هذا الخصوص منذ محمد عبده ومحمد إقبال.. والحصيلة كانت صعود الأصوليات على المسرح. والمخرج من المأزق هو الخروج من هذا الفلك، بالاختراعات والإبداعات في مختلف الميادين والحقول.

وهو الأمر الذي يقتضي أن يبتكر كل بلد عربي أو مسلم صيغة حضارية جديدة لحداثته وتقدمه وازدهاره؛ لكي يشارك عبرها في صناعة الحضارة العالمية. وهذا ما ينتظر خاصة من إيران: أن تتحرر من الاستعمار العربي، اللغوي والديني، بابتكار صيغتها الحضارية، بدلًا من محاولاتها السيطرة على المنطقة العربية واستعمارها، عبر ميليشياتها الطائفية، إلى الحد الذي جعل المسؤولين الإيرانيين يتباهون بأنهم باتوا يملكون خمسة جيوش في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة. وكانت النتيجة تفكيك هذه البلدان بتمزيق مجتمعاتها وتخريب عمرانها. ولبنان كان الضحية الأولى؛ لأن المقاومة لم تكن أداة للتحرير كما يُفترض. لبنان كان هو الأداة والوسيلة، أي الرهينة، بقدر ما عومل كملعب ومسرح أو كساحة ومنصة.

وحماس بوصفها حليفة إيران أو حلقة من حلقات محور المقاومة والممانعة، إنما لها قسطها من المسؤولية في خدمة إستراتيجية إيران الإمبريالية التوسعية. وفي هذا شاهد على أن الإنسان ينتهك ما يدعو إليه أو يصنع النماذج التي يدعي محاربتها. فالذي يريد إزالة الاحتلال الإسرائيلي لا يستبيح لبنان أو يتغاضى عن احتلاله، بذريعة وحدة الساحات، بخاصة أن لبنان البلد المنكوب والمفلس أو المحتل والمقهور، قد دفع الأثمان الباهظة، دماء ودمارًا وحروبًا أهلية؛ بسبب ما توالى عليه من المقاومات، بنسخها الفلسطينية والقومية أو اليسارية والإسلامية. وكل واحدة منها لعنت أختها واستجمعت مساوئها.

نحن والغرب

إن الغرب ليس حديقة أو فردوسًا. وإنما هو ككل المجتمعات البشرية له نجاحاته وإنجازاته ومعجزاته، كما له مساوئه وسقطاته وفضائحه. من ذلك أنه يتهم البلدان التي لم تتقدم بالتخلف. ولكنه يخشى منها عندما تنهض وتحرز تقدمًا، ويعمل على عرقلة مشروعاتها. ومع ذلك فنحن ما زلنا بحاجة إلى الغرب لنتعلم منه؛ ذلك أن الحضارة الغربية ليست صنيعة الحكام والجنرالات بقدر ما هي صنيعة الفنانين والأدباء أو العلماء والفلاسفة. صحيح أن الغرب لا يعمل بقيم الديمقراطية في تعامله مع الخارج، بل يغلب مصالحه على منظومة القيم التي يتباهى بها. ولكن البلدان الغربية المسماة ديمقراطية، هي دول قوانين ومؤسسات؛ إذ لا وجود فيها للإجماع، بل تمارس حرية النقد والتفكير، ويحترم مبدأ تعدد الآراء والمواقف، وبخاصة في الشؤون الخطيرة والقضايا المصيرية. والشاهد تقدمه المواقف من حرب الطوفان، حيث انبرى مثقفون كبار، فنانون وأدباء وفلاسفة، ومنهم يهود أو ذوو أصول يهودية، يدافعون عن حريات التعبير، أو يخرقون الإجماع في مناصرتهم للقضية الفلسطينية.

إن حرية التفكير والتعبير عن الرأي المخالف أو المعارض، تفتح الإمكان لرؤية الوجه الآخر للمسائل والقضايا، أي لما خفي واحتجب، أو لما استبعد وطمس، أو لما استعصى إدراكه وفهمه. وهذا ما يفعله صاحب الفكر المركب. إنه يرى إلى الواقع بمختلف وجوهه وأبعاده وأطواره.

ما يجري عندنا هو العكس، حيث يسود الفكر الأحادي. والمثال يقدمه المثقف الذي هو صنيعة الثقافة الغربية في معارفه ومفردات خطابه وألقابه، ولكنه يسيء إلى ما أخذه من الغرب، من القيم كالحرية والتنوير وحقوق الإنسان.

يا لها من مفارقة فاضحة أن المثقف، الذي يصنف نفسه بين أحرار العالم، إنما يصطف مع الرأي الواحد والخط الوحيد أو مع الزعيم الأوحد والبطل المنقذ والنصر الخادع، على غرار ما تجري الأمور في الأنظمة الشمولية والحكومات الدكتاتورية، حيث يقمع كل رأي مخالف أو موقف ناقدٍ معارض؛ لكي يتهم صاحبه بالتنكر لأصوله وهويته، أو لكي يوصم بوصمة الخيانة والعمالة. إنها الفاشية تطل برؤوسها، بعد معركة الطوفان، كما تتجسد في تقديس القضايا وتأليه الأشخاص، في استبداد السلطة والقمع المنهجي للحريات الديمقراطية.

لنحسن قراءة واقعنا. نحن لا مصداقية لنا فيما نتهم به الغرب.

علي حرب - كاتب لبناني | مايو 1, 2023 | مقالات

دور المثقف

● هناك من يتساءل عما إذا كانت كتاباتي السياسية تتم على حساب مهنتي المعرفية؟

هذا التساؤل يثير قضية الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقف، كفاعل اجتماعي، في حياة الناس وفي مصاير المجتمعات. وفي الجواب أجدني أقول: أنا أقرأ المجريات وأحلل السياسات، باتخاذ موقف من أحداث الساعة أو بإبداء الرأي في القضايا الوطنية والشؤون العامة.

هذا التدخل في الشأن العام قد شكل على الدوام همًّا من هموم المثقفين: تغيير الواقع تحت عنوان من العناوين، نهوضًا وإصلاحًا أو تطويرًا وتقدمًا. والمثال نجده في كتاب «الجمهورية». وفيه سخّر أفلاطون، كفيلسوف، معرفته وخبرته ومواهبه؛ لكي يبيّن كيف يبنى الحكم الصالح أو الفاضل. والمثقفون، كما ترجم المصطلح عن الأجنبية (intellectuels-intelligentsia)، هم أهل العمل الفكري، مع أن ثنائية الفكري واليدوي أخذت تتراجع في عصر اقتصاد المعرفة والقراءة على الشاشة أو كتابة التغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

السلطة الفكرية

من هنا ليس المثقف مجرد ناشط في المجتمع المدني أو مجرد مناضل منخرط في حزب سياسي أو في مشروع أيديولوجي. وإنما هو صاحب مهنة، بقدر ما هو صاحب مهمة، أو صاحب هوية، وهي ثلاثة عناصر تدخل في تعريف المثقف. من حيث المهنة قد يكون المثقف فيلسوفًا أو عالمًا، أديبًا أو كاتبًا أو فنانًا، يعمل في حقل معرفي أو في مجال من مجالات الثقافة. وما يناط به هو أن يتقن مهنته بإنتاج الأفكار والمعارف أو تجديد المعاني والقيم أو ابتكار طرق التفكير و/أو أساليب التعبير.

بهذا المعنى فالمثقفون، الذين يهتمون بمعارضة الأنظمة والسلطات، يتناسون أنهم يمثلون السلطة الفكرية، في مواجهتهم للسلطات السياسية أو الدينية أو المجتمعية عامة. وقد سئل الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان (1974- 1981م)، عما إذا كان هناك سلطة يخشاها فوق سلطته، فأجاب: إنهم كبار المثقفين من المفكرين والفلاسفة والكتّاب.

قد ينزل الفيلسوف، مثالًا، إلى الساحة ويتحدث في الميدان، أمام المحتشدين والمحتجين، لدعم القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات. ولكنه يستمد مصداقيته وفاعليته، مما يبتكره من الأفكار في تحليله للواقع أو في تشخيصه للمشكلات وتفكيكه للأزمات، وإن لم ينزل إلى الساحة أو يحضر في الميدان، مدافعًا عن هذه القضية أو تلك. من هنا كان قولي في سياق نقدي للنخب الثقافية: على المثقف أن يصنع سلطته، بابتكار أفكار يمارس من خلالها فاعليته وحضوره. من غير ذلك يتحول إلى مفكر عقيم أو إلى مناضل فاشل. وماركس قدّم لنا الشاهد بإعلانه الشهير: آن للفلاسفة أن ينشغلوا بتغيير العالم، بعد أن اشتغلوا بفهمه. غير أن ماركس لم يكن مناضلًا في الساحات ولم ينخرط في أحزاب سياسية، وإنما هو أسهم في تغيير الواقع عبر دراساته وتحليلاته للمجتمع الصناعي، الرأسمالي، وما أسفرت عنه من المقولات والمفاهيم الجديدة، التي ترجمت إلى مشاريع أيديولوجية وأحزاب سياسية، أو إلى أنظمة ودول في غير بلد من بلدان العالم.

الحرية والهوية

ولعله يحسن هنا التمييز بين الفلسفة والأيديولوجيا. فالفيلسوف يقدم رؤية للوجود يعاد معها تعريف الأشياء، بقدر ما تنفتح معها إمكانات للفهم والتشخيص أو للعمل والتدبير. فديكارت لم يكن مناضلًا، ولكن قوله: أنا أفكر إذن أنا موجود، قد غيّر نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الأشياء؛ إذ لم يعد الكائن البشري مخلوقًا آثمًا ينتظر يوم الدينونة، وإنما أصبح لاعبًا فاعلًا، يمارس حضوره في هذا العالم، بقدر ما يتعاطى مع فكره بصورة حية وخلاقة، فعالة وبناءة.

وهذا شأن العالم والروائي والشاعر، كل واحد منهم يسهم في تغيير الواقع، انطلاقًا من حقل عمله وبأدوات اختصاصه. وإنّ رواية تشرّح الواقع الاجتماعي، عبر إتقان من السرد وخلق الشخوص الحية والنابضة، قد تسهم في تغيير الواقع، ولو على نحو بطيء وفعّال، أكثر مما يفعل خطاب أيديلولوجي تغلب عليه اللغة النضالية والشعارات التحررية.

كذلك، إن عملًا فلسفيًّا يعيد النظر في مسألة الحرية أو الهوية، بتركيب مفهوم جديد لهما، على وقع المآلات البائسة للمشاريع التحررية والشعارات الهوياتية، إنما يسهم في تغيير الواقع أكثر من خوض النضالات الفاشلة. وتلك هي إشكالية المشاريع الأيديولوجية، بل آفتها: تحويل الرؤى الخصبة والأفكار الخلاقة، إلى شعارات خاوية أو إلى تهويمات طوباوية. إن الأفكار التي ينتجها المشتغلون في حقول الفلسفة وعلوم الإنسان، ليست مجرد نظريات تحتاج إلى من يطبقها، وإنما هي رهانات، أي إمكانات للتفكير والتدبير تحتاج إلى أناس ذوي عقول حية، ديناميكية، يمتلكون القدرة على إعادة ابتكارها واستثمارها، بالعمل عليها وتحويلها، في حقول التجربة وميادين الممارسة، إلى خطط وبرامج أو إلى إجراءات ومسارات لتحسين شروط العيش لدى الكافة.

المعرفي والإستراتيجي

من هنا يبدو لي أن الفارق بين الفيلسوف والسياسي، أو بين عالم الاقتصاد ورجل الأعمال، أو بين عالم الاجتماع والناشط في المجتمع المدني، هو كالفارق بين المبدأ والغاية، أو بين النظرية والممارسة، أو بين ما هو معرفي وما هو إستراتيجي، أو بين ما هو منطقي مجرّد وبين ما هو لوجستي ميداني. انطلاقًا من هذا التمييز سأقارب مسألة التغيير في واقع عالمي هو في غاية الاضطراب، إن بسبب الجائحة أو الانحباس الحراري أو الضائقة الاقتصادية، أو بسبب صعود الأصوليات الدينية والشعبويات العنصرية، فضلًا عن الحروب التي تطحن البشر وتدمر الحجر في غير مكان من العالم، وبخاصة في العالم العربي. وها هي أوربا تستفيق من سباتها الحضاري والثقافي على وحشية الحرب في أوكرانيا.

لم أكن أنتظر كل هذه المتغيرات المفاجئة والأزمات العاصفة، لكي أكتب عن الهم الوطني أو الشأن العالمي؛ لأنني بدأت الكتابة على وقع الحرب الأهلية التي مزقت لبنان عام 1975م؛ إذ هي كشفت زيف الشعارات والدعوات. هذه الحرب، التي لم تنته حتى الآن فصولها وتداعياتها، قد حملتني على نقد ذاتي كمثقف وكإنسان بالدرجة الأولى.

وما أراه الآن بعيني النقدية، على سبيل استخلاص الدروس والعبر، هو أنه ولّى الزمن الذي يدعي فيه فيلسوف منظّر أو داعية مشعوذ، أن بوسعه أن يجترح حلولًا لإصلاح بلد، فكيف بمن يدعي إنقاذ البشرية؟! مثل هذا الادعاء قد ارتد ضد أصحابه إخفاقًا وفشلًا، أو نفاقًا وجهلًا، أو فسادًا واستبدادًا.

النرجسية والاصطفاء

تشهد على ذلك تجربة القدامى والجدد. فالقدامى وعدوا بتأليف القلوب بين الناس تحت كلمة الله العليا، ولكنهم أخفقوا. وما نجحوا فيه هو تفرقة البشر، شر تفرقة، وزرع العداوة والبغضاء بين الطوائف والمذاهب. أما الجدد كماركس ولينين وماوتسي تونغ ومن تبعهم، فإنهم وعدوا البشر بتحريرهم من الظلم والاستبداد، فكانت الحصيلة إنتاج أشكال جديدة من القهر والاستعباد. إن العالم لم يعد يتغير لا بالمعتقد الاصطفائي للقدامى، ولا بالعقل النخبوي للجدد. لن تغيره نظرية يخرج بها أحدهم على الناس، لا تحتاج إلا إلى التطبيق والتنفيذ، على ما يفكر بطاركة الثقافة وديناصورات العقيدة. ما يُنتظر من المثقف هو أن يكف عن التفكير بالعقلية النخبوية التي تحمله على الاعتقاد بأن الفيلسوف وحده قادر على إخراج مجتمع من عنق الزجاجة، أو تجعله يتوهم بأنه يملك الحلول لإنقاذ البشرية من الغرق، ناهيك عمن لا يزال يؤمن بأن الخلاص والمخرج هو في عقيدته الدينية أو في أيديولوجيته الشيوعية، وكلتاهما قد جُربت وفشلت حيث حكمت أو سيطرت بدعواتها المستحيلة وإستراتيجيتها القاتلة.

انتقام الوقائع

أتوقف عند المثال التونسي، كمشروع للتغيير تعثر ووصل إلى الباب المسدود. وتونس كانت سباقة في انتفاضتها الشعبية التي أسقطت نظام الحكم السلطوي والدكتاتوري. ولكن المفارقة الفاضحة أن النخب على اختلاف منطلقاتها العقائدية، قد سارعت إلى الاستيلاء على السلطة، سواء من كان منهم يقيم في داخل تونس أو من كان ينظّر للتغيير من الخارج. وما حصل هو أن الكل قد اجتمعوا وتواطؤوا لاستلام السلطة، تحركهم إلى ذلك إرادة التمكن والقبض والهيمنة أو شهوة الغنيمة واقتسام الكعكة.

وهكذا فقد حكموا من غير تخطيط أو تدبير، باستخدام العدة الفكرية نفسها التي أنتجت الأوضاع التي ثاروا ضدها وسعوا إلى تغييرها. وكانت الحصيلة أن ازدادت الأحوال ترديًا وعمت الفوضى. فأتى من يملأ الفراغ، لكي يعيد تونس إلى سابق عهدها الديكتاتوري، بذلك أسهم المثقفون، يساريون وإسلاميون، في مجيء حاكم قبض على السلطة، ليقصي من عداه أو ليحاكمه ويعاقبه. وتلك هي العاقبة، عند من لم يحسن أن يتغير في مواجهة المتغيرات، أن تنتقم منه الوقائع وترتد عليه أفكاره، بقدر ما تعامل معها كحقائق مطلقة أو كأيقونات مقدسة.

كيف نتغير؟

خلاصة القول: ما ينتظر من المثقف أن يراجع حساباته، وأن يُقدِم على إصلاح نفسه. فإذا كانت مشاريعه قد فشلت، فالأوْلى به أن يتغير هو نفسه بمفاهيمه ونهج عمله. وإذا كان العالم يتغير بعكس أو بخلاف مشاريع المثقفين، فالأولى بهم أن يعيدوا النظر في أفكارهم، وأن يطرحوا الأسئلة حول الدور الذي يمكن أن يلعبوه في حياة الناس وفي بناء المجتمعات. هذا ما تشهد به التجارب الناجحة، حيث يدير الشؤون من يملكون القدرة على خرق الثوابت وكسر التابوهات، قديمها وحديثها، بابتكار الأفكار الجديدة والرؤى المستقبلية أو الإستراتيجيات الفعالة والصيغ المركبة والمتوازنة. ومن المفارقات مرة أخرى أن العالم يتغير في كل شيء، باستثناء المثقفين الذين يتمترسون حول ثوابتهم فيما هم في الأصل دعاة الثورة وطلاب التغيير. إن البشرية تنخرط اليوم، في واقع كوني نتجاوز فيه، مع الثورة الرقمية بموجاتها المتلاحقة وأدواتها الفائقة، نموذج الفرد المؤمن والمواطن، أو الناشط والمناضل، نحو الفرد، كخالق لاعب فاعل. ومن لا يفعل بصورة إيجابية وبناءة، إنما يفعل بصورة سلبية أو هدامة.

والدرس المستخلص من ذلك هو أولًا أن أعمال البناء والإصلاح أو التغيير والتطوير، هي صناعة مشتركة يتحول معها المجتمع إلى ورشة من الفكر الحي والعمل المثمر، في مختلف حقوله وقطاعاته وعلى تعدد قواه وفاعلياته. والدرس ثانيًا هو أن قيم العدالة والمساواة والحرية والتقدم والسلام، ليست هي الأصل في الاجتماع الإنساني، وإنما هي قيم هشة يسهل انتهاكها أو استهلاكها، ولذا فهي مهمة دائمة تحتاج إلى العمل عليها لتعزيزها وتفعيلها أو

توسيعها وتطويرها.

ولذا فالسؤال الآن، وسط كل هذا الاضطراب وكل هذه الفوضى، لم يعد ماذا نغيّر؟ بل كيف نتغير؟ البرنامج أم الطريق؟ ذلك أن مصطلح التغيير هو أخذ في التغير بمفهومه وإستراتيجيته وآلياته.

علي حرب - كاتب لبناني | يناير 1, 2023 | مقالات

الخلق والخرق

كثيرًا ما تتردد مقولة صنع الإمكان أو فتح الممكن في خطابات الكتاب والمفكرين المهتمين بقضايا النهوض والإصلاح أو التقدم والتطور. وصنع الإمكان باجتراح سُبُله وتوسيع مساحته أو إتقان لعبته هو رهان وجودي، يُبقي المرء في سباق دائم مع نفسه، بحيث يعمل على تجديد أفكاره وطريقته في التفكير أو تطوير نهجه في العمل وأسلوبه في الإدارة، على النحو الذي يمكِّنه من خلق ما هو غير مسبوق ولا متوقع من الحقائق والوقائع في مجال من المجالات.

أما الذي ينطلق من حقائق يعتبرها مطلقة ونهائية، أو من أفكار مسبقة أو جاهزة هي مجرد تلفيقات نظرية أو وصفات أيديولوجية، فإنه لا يتقدم، بل لا يحسن سوى التراجع والتخلف. وآية ذلك أن ما هو مطلق ونهائي أو كامل لا يُستعاد إلا على سبيل التراجع والنقص أو النفاد، وأن ما هو صحيح ومُطابق لا مجال لترجمته، إلا على سبيل الانتهاك والتحوير أو الاختزال والتبسيط، على أرض الواقع الحي بتعقيده والتباسه، بحراكه وتقلباته ومتاهاته. ولو توقفنا عند الأيديولوجيا الماركسية، كمثال، نجد أنها تعثرت أو أخفقت ليس لأن أتباعها لم يحسنوا فهمها أو تطبيقها، بل لأنهم تعاملوا مع شعارات المادية الجدلية أو الاشتراكية كأقانيم مقدسة أو كحقائق متعالية على الواقع والتاريخ. وإذا كان المشروع الماركسي، قد نجح وأحرز تقدمًا، في بلد من البلدان أو في مجال من المجالات، فلأن أصحابه قد أحسنوا صرفه، في ميادين الممارسة، بالتعامل معه كرأسمال يمكن تحويله واستثماره. كذلك الأمر فيما يخص مسار الحضارة الإسلامية. فالمسلمون قد تراجعوا ليس لأنهم لم يعملوا بما تركه المؤسسون، بل لأنهم لم يتعاملوا معه كحقول للإمكان أو كرؤوس أموال رمزية يمكن العمل عليها لتحويلها واستثمارها. لقد تراجعوا وأخفقوا لأنهم توقفوا عن عمل الاجتهاد والنقد، على سبيل الابتكار والتجديد أو التعديل والتغيير، فيما يخص أسس التفكير ولغة الفهم أو مناهج الدرس ونماذج البناء.

والدرس المستخلص من التجارب، ما نجح منها أو أخفق، هو أن الأفكار الخصبة لا تبقى على ما هي عليه عندما يتم تداولها، بانتقالها من صعيد النظر إلى صعيد العمل، أو بنقلها من مجال لآخر، بل تخضع للتبديل والتغيير، بقدر ما يُعاد إنتاجها أو اختراعها على سبيل التفعيل والتوسيع والإثراء. وهكذا، فالذي يفتح إمكانًا لمستقبل واعد بالآمال العريضة، حافل بالأعمال المثمرة، هو الذي يجترح معجزته، ليس بالمعنى الخرافي أو الغَيْبِي، بل بالمعنى الوجودي للكلمة، وذلك حيث المعجزة هي عمل تنويري تحويلي خارق يتيح للمرء أن يتغير من غير وجه بالممكنات والأبعاد التالية:

الأول: هو كسر الوصاية على العقل، وامتلاك الجرأة على قول ما يُمنع التفكير فيه والتعبير عنه.

الثاني: هو اقتحام المناطق الممتنعة على التفكير أو المستعصية على الفهم، بوضع الخطابات والمؤسسات والممارسات على مشرحة النقد والتحليل، لكشف ما تنطوي عليه من وجوه الحجب والإقصاء، أو النسيان والاستبعاد، أو الزيف والتضليل.

الثالث: هو فعل ما لم يكن بالمستطاع فعله أو إنجازه. وذلك يتم بعمل متواصل على الذات وعلى الأفكار، على سبيل المراجعة والمحاسبة، أو المراس والدربة، أو الكفاءة والجدارة، أو الخلق والتحويل.

البُعد المتعدد

الوجه الآخر لعمل الخلق والخرق، فيما يخص اجتراح الإمكان، هو ممارسة المرء لحيويته الوجودية، بمختلف أبعادها، كيلا يطغى بعد على سائر الأبعاد، بل يكون لكل جانب حقه، ولكل مجال قسطه. أما الفكر الأحادي، ونموذجه الإنسان ذو البعد الواحد، فمآله إنتاج الفقر والتطرف، أو الاستبداد والإرهاب.

البعد المعرفي

هذا البعد التنويري هو ميزة الإنسان وحيلته، بقدر ما هو مصدر قوته ومجلى قدرته. به يعي المرء ذاته ويكتشف محيطه، وبه يوسّع أفقه ويصنع عالمه، على النحو الذي يمكّنه من تغيير واقعه وتحسين شروط وجوده ومستوى عيشه. وذلك يُنجز عبر أفعال: النظر، التأمل أو التفكر والتدبر أو الرصد والتوصيف أو الفهم والتشخيص، تحليلًا وتشريحًا أو تفكيكًا وتركيبًا أو خلقًا وتحويلًا.

البعد السياسي

والمقصود به قدرة المرء على سياسة أموره وتدبّر معنى وجوده، بالحكمة والروية، بالحنكة والمرونة، بالمصانعة والتسوية. ومَنْ هذه حالُه هو الذي يملك زمامه ويسيطر على نفسه، فيعالج مشكلاته أو يدافع عن مصالحه وحقوقه، باجتراح الحلول والمخارج. أمّا من تغلبه أهواؤه ولا يحسن إدارة شؤونه، فإنه يشهد على قصوره، لكي يحصد سوء العاقبة أو يمسي أسيرًا لغيره أو تابعًا له.

البعد الإستراتيجي

يتجلى هذا البعد في حرص المرء على ممارسة حضوره وفاعليته في مجال عمله أو في محيطه وعالمه. ومَنْ هذا شأنُه، يتصرف كلاعِب فاعِل، يمارِس دوره في صنع الحدث، بقدر ما يترك أثره أو يحفر بصمته وسط المشهد وعلى المسرح. ولهذا فإن صاحب العقل الإستراتيجي، يتصف بقدر من المكر والدهاء، وهو ما يجعله يحتفظ دومًا بسرّه، فلا يظهر على حقيقته ولا يكشف أوراقه. ومن لا سر عنده يفقد هيبته، ومن لا يمارس سلطته لا حرية له. ومن لا يملك أوراقًا مستورة يلعب بها يمسي ملعوبًا به وعليه.

البعد الفني

حياة المرء ليست مجرد نظر عقلي أو معرفة بالواقع على نحو مطابق، ولا هي مجرد ترجمة حرفية للأفكار، وإنما هي أيضًا فن وذوق وأسلوب. يتجلى هذا المنزع في حرص الواحد من الناس على أناقة المظهر ورشاقة الأسلوب ومتعة الحديث، كما يتجلى ذلك في الاستمتاع بمظاهر الجمال، إن في العالم الطبيعي أو في العالم الإنساني: في الحدائق الغنّاء، أو في الغناء والصوت العذب، في الرسوم المدهشة أو في اللحن الشجي، في القصيدة الرائعة أو في الرواية المشوقة. والمنزع الفني يتجلى، بشكل خاص، لدى تعامل الأدباء والفنانين مع هوياتهم وانشغالاتهم، كما لو أنها تحفة فنية أو أثر جمالي، سرد مجازي أو أسلوب بياني. والمثال نجده لدى شعراء الحب، الذين يحولون رغباتهم إلى روائع أدبية، بقدر ما يصنعون من محبوباتهم أيقونات عشقية.

البعد التقني

طالما كانت اليدُ امتدادًا للأداة. واليوم، ومع التقدم الهائل في المجال التقني، تكاد الآلات تحل محل الإنسان في كثير من الأنشطة والأعمال. ولكل اختراع وجهه الإيجابي، كما له وجهه السلبي. ولا شك أن التقنيات الفائقة قد سهّلت الحياة وذلّلت الصعوبات، كما أزالت العوائق وضاعفت الإمكانات على نحو غير مسبوق. ولكن لا يجدر أن تطغى الآلات والشاشات والمنصات على حياة البشر. المجدي هو إقامة التوازن بين اليد والأداة، بين الآلة والفكرة، كما بين السلعة والقيمة أو بين الرقم والحجة. في أي حال، لا يمكن للإنسان أن يهرب من جسده أو من يده. فنحن إذ نستخدم التقنيات الفائقة لتسيير المركبات إلى الفضاء، أو لكي نتصل بمن نشاء، ساعة نشاء، وفي أي مكان نشاء، إنما نحن مضطرون إلى استخدام اليد ولو بحدها الأدنى: اللمس. من هنا يطلق بعض الكتَّاب على العصر الذي افتتح مع الثورة الرقمية عصر الإصبع.

البعد العاطفي

الإنسان هو ذات مفكرة عارفة، ولكنه ذات راغبة، بالدرجة الأولى، يحركه الميل والهوى والشغف، سواء على المستوى الجنسي والعشقي، أو على المستوى الثقافي والهوياتي، أو على المستوى الأيديولوجي والسياسي. والرغبات هي مخاتلة مخادعة تلعب بنا ومن ورائنا. وقد تفلت من سيطرتنا لتقودنا إلى مآزقنا. والمَخرج ليس في إماتة الرغبات، ولا في الاستسلام لها. ما هو ممكن ومجدٍ هو التوقف عن التعامل معها، بمنطق الحتميات القاهرة أو الإستراتيجيات القاتلة، للتعامل معها بمفردات الإمكان والرهان أو الصنع والإبداع.

هذا شأن من يعمل على خطه الأيديولوجي بتحويله إلى وسط تداولي، أو من يتعاطى مع هويته الثقافية بتحويلها إلى سلوك مدني أو إلى إطار ديمقراطي. وهذه حال من يحسن صرف طاقته العشقية، فلا يتعاطى مع هويته بوصفها مجرد ذات إغوائية أو آلة شبقية أو سلعة جسدية. والمثال تُقدِّمه رابعة العدوية. فهي بعد أن استهلكت نفسها كذات شبقية وكادت تفقد معنى وجودها، لم تزهد أو تنعزل، لم تيأس أو تنتحر، بل ضاعفت طاقتها العشقية، وعلى عكس ما يُظن، ولكن بالعمل عليها وتحويلها من صعيد إلى صعيد، ومن لغة إلى لغة. تجلى ذلك في انصرافها إلى البحث عن الحقيقة، حقيقة الحب واللذة، أو حقيقة الله والعالم. بذلك أعادت صنع ذاتها بما أبدعته من الأقوال والنصوص، واجترحت معجزتها، بجرأتها على قول ما يُمنع التفكير فيه، أو بمعرفتها ما لم تكن تعرفه من أمر نفسها وربها وعالمها، أو بفعل ما لم تكن تستطيع فعله، هي التي تحولت من غانية تبيع الهوى إلى مرجع ثقافي أو قطب فكري. وهكذا فقد نجحت رابعة في ابتكار نمط جديد، لتحيا حياتها على سبيل الاستحقاق والاستمتاع والازدهار.

البعد الخُلُقي

وقوامه احترام المعايير والقواعد، التي وقفت وراء نشوء الحضارة والمدنية، كما تمثل ذلك في قيم الحق والخير أو العدل والمساواة أو الشراكة والتعاون أو التواصل والتداول.. من هنا فإن المجتمع الذي تُنتهَك فيه القيم والقوانين أو تنعدم القواعد والمعايير، التي تنظم العلاقات بين النظراء والأنداد، بصورة معقولة أو مشروعة أو سوية، إنما هو مجتمع ضعيف ومضطرب وغير آمن، يصنع أهله الأزمات والكوارث لكي يغرقوا في بربريتهم. ولكن القيم هي من الهشاشة ما يجعلها تُستهلَك أو تُنتهَك. وآية ذلك أن الأصل في الواقع البشري هو الهوى والتعصب أو الجشع والتكالب أو الكره والعداء. والشاهد يقدمه لنا الذين يدّعون أنهم ضحايا التهميش والإقصاء أو الظلم والقهر. ولكنهم عندما يتمكنون يتحولون من طلاب عدالة إلى طغاة أو إلى جلّادين. والمَخرج هو أن يعمل الإنسان على كسر نرجسيته ومركزيته، بحيث يعيد تأهيل نفسه وفقًا لقيم التقى والتواضع، أو التوازن والتكامل، أو التضامن والشراكة، أو الحماية والرعاية. وهي قيم ومعايير تحتاج دومًا إلى التعزيز والتفعيل أو التجديد والتطوير.

علي حرب - كاتب لبناني | مايو 1, 2022 | مقالات

لا شك أن الحرب الدائرة في أوكرانيا، هي حدث كبير لن يعود بعده العالم كما كان عليه من قبل. تمامًا كانهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990م، أو اندلاع الحرب العالمية بنسختيها الأولى والثانية. مع هذه الحرب سوف تختلط الأوراق وتتغير التوازنات والأولويات الإستراتيجية والسياسية، كما تتغير قواعد اللعب بين الفاعلين على المسرح، أكانوا كبارًا أم صغارًا. بهذا المعنى لا أحد سينجو من التأثر بالحدث الذي يفسد الحسابات، ويحمل على إعادة النظر بعدة التفكير وأدوات التحليل.

بوتين: أوهامه وعُقده

لا مبالغة في القول: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو صنيعة الحدث الذي تمثل بسقوط الاتحاد السوفييتي، إذ كان يراه بمنزلة كارثة بالنسبة إلى الإمبراطورية الروسية بوجهيها الجيوسياسي والثقافي الهوياتي. ولذا فهو صاحب ذاكرة جريحة أو هوية موتورة، ومن هذا شأنه تحركه مشاعر الحقد وإرادة الانتقام. هكذا بدأ يفكر بوتين، منذ أتيح له الاستيلاء على السلطة قبل عقدين، لكي يفاجئ اليوم الأميركيين والأوربيين، ويشهد على جهلهم وسذاجتهم، هم الذين احتفلوا يومئذ بالنصر على الاتحاد السوفييتي، وظنوا أنه لن تقوم لروسيا قائمة بعد الانهيار الكبير. والطريقة التي يفكر فيها بوتين تصنعها جملة أوهام وعُقد لا تنتج إلا ما أنتجته من الموت والدمار.

فلاديمير بوتين

أول تلك الأوهام هي اعتقاده أن أوكرانيا لا تشكل دولة أو بلدًا، وإنما هي جزء من روسيا أو صنيعتها. ولكن الأحداث بيّنت أن أوكرانيا هي بلد له كيانه وهويته وشخصيته المميزة. صحيح أن لها وجهًا تتماهى به مع روسيا، ولكنّ لها وجوهًا أخرى تتماهى بها مع جيرانها الأخريات، وبخاصة بولونيا. وهو ما يعني أن لأوكرانيا هوية مركبة ومتعددة. وهذا شأن روسيا، بل هذا شأن كل هوية مجتمعية أو ثقافية تتشكل وتتخلق أو تبنى بتفاعل وتشابك جملة من العناصر والروافد أو من المحن والتجارب.

لذا لا وجود لهوية صافية، كما يحسب أهل العقل الأصولي القومي أو الديني. من هذا المنظور تعتبر حرب بوتين على أوكرانيا بمنزلة استضعاف لها كدولة لا تضاهيها بالقوة والحجم أو الوزن. وهكذا فإن محرك بوتين في إستراتيجيته، كلاعبٍ كبير، هو شهوة التوسع وإرادة الانتقام. إنه يثأر من الدول الغربية التي أسهمت في تحطيم الإمبراطورية التي أقامها الروس، لاستعمار جيرانهم باسم الماركسية اللينينية والعقيدة الاشتراكية.

ثانيًا: من المفارقات التي تثيرها مسألة المماهاة بين روسيا وأوكرانيا، على مستوى الهوية الثقافية، هو أن بوتين القوي يخشى من جارته الصغيرة، ليس لأنها تريد الانضمام إلى حلف الناتو، ولا لأنها تجنح نحو النازية، إذ هو ليس مثال الديمقراطية والليبرالية، فضلًا عن كونه يقف على رأس دولة نووية. فالأولى أن يخشى منه الآخرون.

ثمة سبب آخر يتستّر عليه بوتين في شنه الحرب على أوكرانيا. ذلك أن الروس الذين يعيشون تحت قبضة القيصر الجديد، أخذوا يتشبهون بـأقربائهم وجيرانهم، الذين نجحوا حيث فشل هو، في التحول نحو الديمقراطية وفي تحسين مستوى عيشهم. بهذا المعنى فبوتين يخدع نفسه، بقدر ما يشهد على هشاشته، هو الذي يخشى على سلطته لا على روسيا.

ثالث الأوهام التي تعشش في عقل بوتين: زعمُه أن روسيا ليست بلدًا غربيًّا على النمط الليبرالي والنظام الديمقراطي التعددي. يدعمه في هذا الاعتقاد ويوسوس له، شيطانه الفيلسوف ألكسندر دوغين، صاحب النظرية القائلة: إن روسيا لم تكن ديمقراطية أو غربية، بل كانت على الدوام قيصرية أرثوذكسية، حتى في العهد الشيوعي. وهذه النظرية هي عقيدة يحسن بوتين ترجمتها إلى إستراتيجية قاتلة.

نحن هنا إزاء خدعة، بل أكذوبة تدحضها الوقائع؛ ذلك أن روسيا قد تحولت إلى بلد غربي منذ بطرس الأكبر، كما تشهد الإبداعات في الآداب والفنون وفي غير مجال من مجالات الثقافات الحديثة. ثمة واقعة أخرى ساطعة في هذا الخصوص، ولكن الجاهل أو المتعصب لا يرى وسط الرؤية. فالاتحاد السوفييتي، بفلسفته الجدلية ومنظومته الاشتراكية، تمكن من التحول إلى دولة كبرى تنافس الولايات المتحدة على زعامة العالم واقتسامه، بأفكاره ونظرياته، التي لا تمتّ بِصِلة إلى الشرق الأرثوذكسي؛ لأن مصدرها هو الفلسفة الألمانية لدى هيغل وماركس وإنغلز.

نحن إزاء أكذوبة يكررها ويعزف على وترها زعماء روسيا والصين وبعض رؤساء الدول العربية والإسلامية. إنهم ينكرون غربيتهم بداعي التمسك بثوابتهم والحفاظ على هويتهم وقيمهم، فيما هم غربيون في كل شيء: في أسباب معاشهم وأساليب حياتهم، في أدواتهم وأسلحتهم، في علومهم ونظرياتهم، في ثوراتهم السياسية والاقتصادية والرقمية. فقط عندما يتعلق الأمر بقيم الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، يصبحون شرقيين محافظين، أو شعبويين عنصريين؛ لكي يُحكموا قبضتهم ويمارسوا سلطتهم بلا قيد أو شرط، وبلا حسيب أو رقيب.

رابعًا- لطالما أعرب بوتين عن حسرته لسقوط الاتحاد السوفييتي. هنا أيضًا يحاول الرئيس الروسي ممارسة الخداع فيما يخص علاقته بهويته كسوفييتي. لقد تحدث من موقع الضحية، لكي يخفي كونه يتحدث من موقع الجلاد. والوقائع صارخة في هذا الخصوص: ففي العصر السوفييتي كان التعامل، بمنطق الهيمنة والاستعباد، من جانب الشقيقة الكبرى روسيا، مع دول الاتحاد الروسي كأوكرانيا أو مع دول المنظومة الاشتراكية كتشيكوسلوفاكيا.

ألكسندر دوغين

كانت تجربة مريرة وفاشلة في ميدان العلاقات بين الأشقاء، مع أن أكثرية تلك البلدان تنتمي إلى العالم الأرثوذكسي. وهو ما يعني أن الخلاف لا علاقة له بثنائية الشرق والغرب ولا بصراع الحضارات، وإنما أساسه هو الخلاف بين نمطين من التفكير أو نهجين في التعامل مع الجيران والأشقاء أو مع النظراء والأنداد: عقل يعترف بالآخر ويحسن التعامل معه بمنطق الحوار والمداولة أو الشراكة والمبادلة، مقابل عقل يتعامل مع المختلف، القريب أو البعيد، بمنطق الإقصاء والصدام والعداء.

خامسًا- لا أنهي حديثي عن القيصر، دون التطرق إلى مواقف بعض المثقفين والإعلاميين العرب، ممن يروجون لمحور المقاومة والممانعة. ومنهم من أطلق على القيصر، الذي شارك في تدمير مدينة حلب، لقب أبو علي. ولا تفسير عندي لمماهاة المثقف مع الدكتاتور، سوى كوننا نعشق رموز الاستبداد، فيما ندعي عشق الحرية.

هذا ما قلته بعد رحيل فيديل كاسترو، الذي قاد ثورة لتحرير الشعب الكوبي، وكانت النتيجة أنه قبض على السلطة لعقود طويلة، ولما شعر بدنو أجله لم يجد سوى شقيقه راوول لتسليمه السلطة، بعد أن حول كوبا إلى ملكية خاصة له يتصرف فيها كما يشاء. يومها تساءل بعض المثقفين العرب عن السر الكامن في شخصية كاسترو الجذابة. فكان جوابي: السر هو جهلنا بأنفسنا وبأننا من عبدة الطغاة.

ثمة مثال صارخ في هذا الخصوص: فنحن في لبنان كنا قبيل انفجار الحرب الأهلية عام 1975م، منخرطين في مشروعات لتغيير النظام، الذي كان يتيح لنا حرية التفكير والتعبير أو الاحتجاج والتظاهر، وهو ما كان يحسدنا عليه الآخرون من عرب وغير عرب. مما يعني أن مطلوبنا لم يكن الديمقراطية أو المزيد من الحرية، التي كانت فائضة في لبنان، لأن المحرك كان الاستبداد، وإلا كيف نفسر أن شعارات الحرية ترجمت ضدها. لعلنا لا نزال على النهج نفسه، ولم نبدّل تبديلًا.

أميركا ومشكلتها

إن نقد بوتين بالكشف عن ادعاءاته وأوهامه، لا يعطي المصداقية للغربيين والأميركيين. فهؤلاء ليسوا ملائكة، وإنما هم أصحاب مصالح ومآرب، كما أن لهم أيضًا أساطيرهم وأوهامهم وأخطاءهم. نحن إزاء وجهين للعملة نفسها: الغطرسة الإمبريالية مقابل الأصولية القومية والدكتاتورية الشعبوية. والحرب في أوكرانيا، بتداعياتها وآثارها على المستوى العالمي، هي نتيجة التواطؤ بين المعسكرين المتصارعين: روسيا مع حلفائها وأتباعها، وحلف الناتو بقيادة أميركا. من هذه الوجهة تُعدّ أميركا دولة متواطئة، لا مصداقية لها في ادعائها زعامة العالم والدفاع عن أنظمته الديمقراطية. والمتواطئ هو من يسهم في صنع أو خدمة أعدائه، كما تشهد سياسات أميركا ومواقفها التي تفاجئ حلفاءها بالدرجة الأولى.

بهذا المعنى، فبوتين هو صنيعة أميركا، كما هي صنيعته في الوقت نفسه. إنه تواطؤ الأضداد على صناعة الخراب. والشاهد الأبرز هو أنه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قد تم التعامل مع روسيا، كما تم التعامل مع ألمانيا غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى، بمنطق الاستبعاد والاستقواء والإذلال. الأمر الذي أفضى بالألمان إلى إعادة بناء قوتهم، لشن الحرب العالمية الثانية على سبيل الثأر والانتقام. وهذا ما يفعله بوتين الآن. إنه يثأر من المعسكر الغربي الذي تعامل مع روسيا كدولة مهزومة، ضعيفة، هامشية، ومتخلفة.

هذا مع أن روسيا ككتلة بشرية ودولة أو إمبراطورية لا يستهان بها. وكان المفكر الفرنسي ألكسي دو توكفيل قد رأى بنفاذ حدسه، منذ القرن التاسع عشر، أن السيطرة في المستقبل ستكون لأميركا وروسيا، لا لأوربا. ومن المفارقات الصارخة، في هذا الخصوص، أن الروس لم يدافعوا عن النظام السوفييتي؛ ذلك أنهم رأوا في سقوطه فرصة لهم، لكي يتحرروا من إرهابه ورعبه، ويعيشوا في بلدهم، أسوة بالبلدان الغربية، في دولة المواطنة والقوانين التي تحترم فيها الحريات الديمقراطية.

ولكن الأميركيين قد تعاموا عن هذه الحقيقة الساطعة، وظلوا يعاملون روسيا كمعسكر مضاد، بلغة الإقصاء والاستضعاف أو الإذلال، وهو الأمر الذي قدّم لبوتين الذريعة لكي يلعب على الحس الديني أو الجُرح القومي، لترجمة مشروعه الإمبراطوري، فتصرف مرة كبَطْرك أرثوذكسي، وأخرى كزعيم شعبوي. وها هو يطل اليوم، عبر الشاشة، ببدلته الغربية الأنيقة، كفاتح عسكري همجي، فيغزو جارته أوكرانيا ويجتاح مدنها لتخريب عمرانها.

وهكذا فقد حسبت أميركا نفسها، بعد سقوط جدار برلين، زعيمة العالم والقطب الأوحد لإدارة الشأن الكوكبي. ومن يرى نفسه بهذا المنظار يتعامل مع بقية الدول، حتى لو كانوا حلفاء، بلغة فوقية أحادية تنضح استعلاء وغطرسة. صحيح أن أميركا قد أسهمت، بمشروع مارشال، في إنعاش القارة القديمة ونهوضها بعد الحرب العالمية، ولكنها لم تعاملها كندة أو كشريكة، بل كتابعة أو قارة عجوز، أو كساحة لحلف الناتو لمحاصرة روسيا. هذا ما جعل، الرئيس الفرنسي شارل ديغول يعترض، كأوربي، على سياسة أميركا ويحاول انتهاج سياسة مستقلة ومغايرة.

وما عانته أوربا، من سياسة أميركا، عاناه حلفاؤها العرب أضعافًا مضاعفة، من حيث إن هذه السياسة كانت تعود بالفائدة على إيران، وبالضرر الفادح على العرب، في كل القضايا والمشكلات، باستثناء الملف النووي الذي كان وحده مدار الصراع بين أميركا وإيران. هكذا جرت الأمور في كل العهود، وبخاصة في عهد أوباما. ويبدو أن بايدن يسير على نهجه. هذه السياسة الأميركية الملغمة، التي تقوم على التغاضي والسكوت أو التواطؤ، الخفي أو المعلن، هي التي جعلت أصحاب الأمر في طهران، ينجحون تحت نظر الولايات المتحدة ورعاية هيئة الأمم المتحدة في الاستيلاء على خمسة بلدان عربية، ليعملوا على زعزعة استقرارها وتهديد أمنها وتدمير مؤسساتها، بفضل خمسة جيوش يملكونها، كما يتباهون ويصرحون، في لبنان وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة.

العنصرية الأوربية

من مساوئ هذه الحرب، أنها ولَّدت تلك الموجة العنصرية التي تجتاح البلدان الأوربية ضد الثقافة الروسية. وهذه العنصرية تبلغ ذروتها في محاولات منع الروس المشاركة في الأنشطة الأوربية التي تقام في مجالات الأدب والفن والرياضة. والأدهى، إذا صحّت الأخبار، هو أن يعامل التلميذ الروسي، الذي يقيم أهله في بلد أوربي، بمنطق العداء بوصفه صورة مصغرة عن بوتين. يا لها من فضيحة تشهد على الجهل والغباء أو الحمق والسخف! أولًا: لأن مشاعر العداء ضد روسيا تصب في مصلحة بوتين قاهر الشعب الروسي. ثانيًا: إذا كان لروسيا أن تعيد بناء نفسها، كدولة ديمقراطية، فإنها مسؤولية الشعب الروسي بالدرجة الأولى. ثالثًا: لأن الثقافة الروسية هي ثقافة أوربية تتعارض مع الأيديولوجيا الحديدية التي حكم بها روسيا وتحكم بأهلها قياصرةُ الاشتراكية وبطاركةُ الماركسية. بهذا المعنى فعداء الأوربي للثقافة الروسية هو عداء لأوربا كمساحة تداولية ليبرالية.

ترويض الوحش البشري

ما أخلص إليه في قراءتي، هو أن البشرية قد دخلت في العصر الرقمي، عصر الاعتماد المتبادل، حيث تتشابك المصالح وتتداخل المصاير، كما تشهد الأزمات الصحية والبيئية أو السياسية والأمنية، فضلًا عن المشكلات الثقافية والمجتمعية. وما دام الكل يعتمد على الكل، سواء أكان فردًا أم جماعة أم دولة، فلا عودة إلى الوراء، كما يستعجل الذين قرؤوا الحدث الأوكراني بوصفه نهاية العولمة، تمامًا كما استعجل الذين قرأوا من قبل على هذا النحو الحدث الكوروني.

ألكسيس دي توكفيل

نشهد منذ مدة عولمة الهويات والخبرات والابتكارات. وإذا كان ثمة درس يستخلص، مما يفاجئ ويصدم من الأزمات والمعضلات، فهو المراجعة النقدية، بحيث لا يطغى بُعد على سائر الأبعاد كما يفكر ويعمل ذوو العقل الأحادي. فالمنجز الرقمي قد فتح إمكانيات هائلة أمام البشر للمعرفة والعمل، للفهم والتشخيص، أو للتدبير والتحسين، عبر تبادل العلامات والرموز والشيفرات والصور والنصوص. ولكن ذلك لا يعني أنه يمكن لنا أن نعيش على الأثير، فنحن كائنات نقيم في أجسادنا، وهي تحتاج إلى الأغذية والطاقة كما تحتاج إلى طرق الإمداد والتنقل على الأرض. ولهذا لا مناص من مراعاة قواعد التوازن والتكامل أو التضامن والتبادل فيما نُنتج ونستهلك.

والوجه الآخر لما يمكن استخلاصه هو أنه ما عاد يجدي إدارة الشأن الكوكبي بالعدة القديمة. لا بالأحلاف العسكرية ولا بمضاعفة ميزانيات التسلح. وبالطبع لا تُعالج بمنطق الاحتكار والانفراد أو بإرادة التفوق والتسلط أو بلغة الصدام والعداء، كما يفكر ويعمل أصحاب المشروعات الأصولية والإستراتيجيات الإمبريالية، أو أصحاب الأنظمة الدكتاتورية والحركات الشعبوية، ممن يحولون الهويات والأفكار إلى متاريس رمزية أو إلى معسكرات أيديولوجية. فذلك لا ينتج إلا ما نشكو منه: إثارة المخاوف وزرع الأحقاد لكي نحصد ما نحصده من العنف الأعمى والفاحش.

بهذا المعنى نحن نتجاوز أزمة الصراع بين الأيديولوجيات والأحلاف والمعسكرات، فالأزمة على المستوى الوجودي هي مشكلة الإنسان مع نفسه بالدرجة الأولى، هو الذي تفاجئه دومًا بربريته، لكي تضع العالم أمام مأزقه، بانتظار حرب أو كارثة أو فضيحة. والمأزق يعني أننا نصنع النماذج التي ندعي محاربتها، أو نعالج المشكلات لكي تزداد تعقيدًا واستعصاءً؛ لذا ترانا نسخّر طاقتنا الفكرية لأهوائنا ونزواتنا، لجشعنا وتكالبنا، لعنصريتنا وحروبنا، لكي نعود إلى نقطة الصفر على المستوى الحضاري والمدني، مثلما تفاجئنا الحرب الهمجية في أوكرانيا بمواكب القتلى وقوافل المهجرين، وهو الأمر الذي يضطرنا إلى القيام بأعمال الترميم وإعادة التربية والتأهيل، لترويض الوحش داخلنا، بابتكار الجديد من القيم والمفاهيم أو القواعد والأساليب. والعلاقة بالقيم ليست ثابتة كما نحسب، وإنما هي صناعة دائمة، ذلك أن الإنسان لا يتقي أو يتواضع، ولا يعترف بمساوئه أو بحمقه وجنونه، لكي يتعقل أو يتبصر ويتدبر، إلا على وقع الدمار المتبادل الذي تولده المخاطر والأهوال والكوارث على اختلاف أنواعها.

هذا ما فعلته أوربا بعد حروبها العالمية: التخلي عن منطق الحرب للاشتغال بلغة الاعتراف والشراكة. ولكن ها هي الحرب تعود من حيث لا أحد يحتسب لتوقظ الجميع من سباتهم. والخروج من المأزق يقتضي العمل من أجل أن تنخرط روسيا في أوربا وتصبح جزءًا منها، بحيث تقرأ المجريات والتحولات والأزمات، بمفردات الفكر المركب والعقل التداولي والبعد المتعدد والهوية العابرة، بمرتكزاتها الوطنية ونطاقها الإقليمي ومداها العالمي. من غير ذلك لا نصنع سوى تسويات هشة أو ثنائيات مفخخة تنتظر ساعة الانفجار.