ارتحال بين عالمين: استذكارات فيزيائي – روائي

ليست المقالات المترجمة الثلاث التالية استذكاراتٍ مجرّدة لوقائع منتخبة من حياة شخص؛ بل هي أكثر من ذلك. إنها جولة حرة في عقل فيزيائي متمرس جوّد كثيرًا في مهنته العلمية (على الرغم من ادعائه تواضع منجزه العلمي كما سيظهر للقارئ في إحدى المقالات التالية)، فبعدما بلغ الخامسة والثلاثين اختار الترحّل بين الفيزياء والأدب (الرواية خاصة). مع أنّ آلان لايتمان يتشاركُ العديد من الفيزيائيين والمشتغلين في حقول علمية وإنسانية أمر كتابة الرواية، إضافة إلى اشتغالاتهم المعرفية الأصلية؛ لكنْ تبقى تجربته متفرّدة تستحقُّ أن تُقرأ بعناية؛ فثمّة كثير من الحيثيات العلمية والوقائع الوجودية تناولها لايتمان في مقالاته هذه (والعديد سواها ممّا كتب) التي يمكن أن نختبرها في حياتنا.

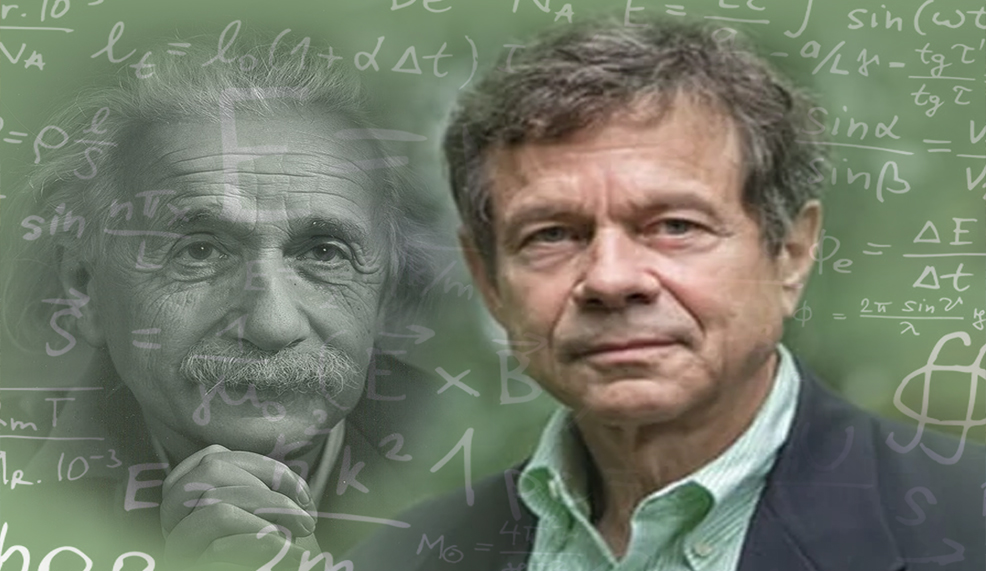

لايتمان هو مؤلف رواية أحلام آينشتاين التي حقّقت أعلى المبيعات وتُرجِمت إلى أكثر من ثلاثين لغة (منها العربية)، ووُظِّفَت في عشرات العروض المسرحية والموسيقية في كلّ أنحاء العالم، آخرُها ذلك العرض المسرحي في برودواي بمدينة نيويورك. ولا تزال رواية «أحلام آينشتاين» بين الكتب الشائعة التي تدرّسُ في مختلف المقررات الجامعية.

ثمة فضول بشري طبيعي لدينا جميعًا في قراءة السّيَر الذاتية والمذكرات والاستذكارات الشخصية؛ ومع أنّ مقالات لايتمان الثلاث التالية تندرج ضمن فئة الاستذكارات لكنها تقدّمُ خبرة ثمينة في حيثيات حياتية محدّدة، وأخصُّ منها على وجه التحديد: طبيعة السيكولوجيا الخاصة بالممارسة العلمية (وبخاصة في حقل الفيزياء والرياضيات). يكشف لنا لايتمان أيضًا الكيفية التي يمكن فيها للرواية (والأدب عامة) أن يكون منقذًا من اضطرابات عقلية ونفسية خطيرة. أرى أنّ نشاط لايتمان في الحقل الأدبي يمثلُ نموذجًا قياسيًّا لضرورة التداخل الخلاق بين المناشط العلمية والأدبية، ويقدّمُ تسويغًا واضحًا للأعداد المتزايدة من العلماء الذين طرقوا أبواب الكتابة الروائية، وقد سبق لي أن أوضحتُ في تقديمي لكتابي المترجم (تطوّر الرواية الحديثة)*، وهو تقديم بعنوان: (لماذا الرواية؟)، أسبابًا أراها مسوّغة لتعاظم الفاعلية الروائية في عالمنا اليوم، وأتيت على ذكر لايتمان وآخرين من العلماء –في شتى المناشط العلمية- الذين كتبوا روايات مميزة.

إذا جاز لي توصيف آلان لايتمان فسأقول باختصار: إنّه ثمرة طيبة من ثمار السلالة التي رعاها الراحل تشارلس بيرسي سنو بعدما دعا إلى تجسير الهوّة المصطنعة بين الثقافتين العلمية والأدبية**، ومن المؤكّد أن يشهد المستقبل القريب والبعيد مزيدًا من تهاوي المصدّات الوهمية بين هاتين الثقافتين، وهذا بعضُ ما تشهد به أعمال آلان لايتمان، وبعضُ ما سعيتُ له في هذه الترجمة.

المترجمة

1. كلمات(١)

كلما تفكرتُ في كوني عضوًا في جماعتين: الفيزيائيين والروائيين، ملأتني الدهشة دومًا؛ بسبب الطرائق المختلفة التي تعمل بها كلٌّ من هاتين الجماعتين، فضلًا عن الطرائق المختلفة التي يفكر بها هؤلاء وأولئك، وكذلك المُقاربات المختلفة التي يعتمدونها في السعي إلى الحقيقة.

واحدةٌ بين الاختلافات المُعتَبرة التي يمكن ملاحظتها بين الفيزيائيين والروائيين -وبين أعضاء الجماعات العلمية والأدبية عامة– هي تلك التي سأسميها التسمية. يمكن القول بطريقة عامة -من غير تخصيص موغل في الدقة- إن العلماء يميلون لتسمية الأشياء بأسمائها؛ في حين يتفادى الأدباء التسمية المباشرة للأشياء.

حتى نسمّي شيئًا يحتاج المرء فينا إلى جمع هذا الشيء، وتنقيته وعزله عن الشوائب، ثم يحاول تشخيص هويته بكل ما أوتي من دقة متاحة ووضوح ممكن. تفكر، على سبيل المثال فحسب، في كلمة إلكترون؛ إذ بقدر المعرفة المتاحة لنا في عصرنا الراهن فإنّ كلّ زيليونات(٢) الإلكترونات في الكون متماثل بعضها مع بعض. ثمة نوعٌ واحد فحسب من الإلكترون، وبقدر ما يختصُّ الأمر بمشتغلٍ في الفيزياء الحديثة فإن كلمة الإلكترون تمثّلُ معادلة خاصة– معادلة ديراك(٣).

تلخّصُ تلك المعادلة، مستخدمة في هذا مفردات رياضية وكمّية دقيقة، كل شيء نعرفه عن الإلكترونات: كل تفاعل يمكن أن يطرأ عليها، وكل الانحرافات الدقيقة التي يمكن أن تعانيها الإلكترونات بتأثير مجالات مغناطيسية وكهربائية… إلخ. إن اسم إلكترون، وبكل المعنى الحقيقي المكنون في هذه الكلمة، يشيرُ إلى معادلة ديراك، وهذا التلازم بين الإلكترون ومعادلة ديراك هو مبعثُ راحة عظمى للعلماء، كما أنه هو ما يمنحهم شعورًا بالقوة، وبحسّ الزهو والسيطرة على مجريات الأمور. يمكن القول باختصار: إن القدرة على تسمية الأشياء بأسمائها محدّدة، ثمّ ربطها بتفاصيل محدّدة، هي فاعلية يرتاح لها الفيزيائي (والمشتغل بالعلم في كلّ نطاقاته).

في مقابل هذا فإن الأشياء والمفاهيم التي يتعامل معها الروائي لا يمكن تسميتها. قد يستخدمُ الروائي كلماتٍ على شاكلة حب أو خوف؛ غير أن هذه الأسماء لا تقوم بفعل تلخيصٍ لتجربة، كما لا تنقلُ –بذاتها– كثيرًا من الخبرة للقارئ. لنتعاملْ مثلًا مع الحب: ثمّة آلاف الأنواع المختلفة من الحب. يوجد مثلًا ذلك النوع الذي تستشعرهُ تجاه أمّك التي لا تتعبُ من مكاتبتك والسؤال عنك كل يوم طيلة الشهر الأول من مغادرتك المنزل لأول مرة. هناك أيضًا ذلك النوع من الحب الذي تُبْديه لأمك عندما تعود للمنزل مترنّحًا بتأثير إفراطك في الشراب عقب حفلة راقصة؛ فتصفعك أمك ثم لا تلبثُ أن تحتضنك بذراعيها. هناك أيضًا الحب الذي يبديه رجل تجاه امرأة تعلّقت به، أو امرأة تجاه رجل تعلّق بها. كذلك يمكن أن نتذكّر الحب الذي نبديه لصديق نطلب عونه بعد انفصالنا عن شريك حياتنا؛ لكن ليست الأنواع الكثيرة المختلفة من الحب بذاتها هي العقبة التي تحولُ بين الروائي وتسمية شيء ما.

الإلكترون والحب

عندما يُعرَضُ الحب بأفعالٍ عوضًا عن تسميته المباشرة فإن كل قارئ سيختبرُ الحب بذاته، وما هو أعظم من هذا الأمر أن القارئ سيفهمُ الحب بطريقته الخاصة المقترنة بمقاربة شخصية. سيلجأ كلّ قارئ إلى تفعيل مغامراته (حتى تجاربه الخائبة!) مع الحب. كل إلكترون يتماثلُ مع كل الإلكترونات الأخرى؛ لكنّ كل حبّ تجربةٌ مميزةٌ فريدةٌ في نوعها ولا تتماثلُ مع حب آخر.

لا يسعى الروائي، وعلى خلاف ما يفعل العالِمُ، لاختزال كل هذه الاختلافات (في الحب أو في أية تجربة أخرى سواه)، كما أنه لا يبتغي تشذيب وتوضيح معنى الحب والعمل على تنقيته حتى يستحيل معنى متفرّدًا كامنًا في صيغة واحدة كما هو الحالُ مع الإلكترون ومعادلة ديراك. السبب واضحٌ: لن تنجح هذه المقاربة مع الحب أو سواه في العمل الروائي، وكل مسعى لبلوغ مثل هذه الصيغ الفريدة الدقيقة ستكون مثلبة في جودة العمل الروائي، وفي الوقت ذاته ستُعدُّ منقصة تسيء إلى أصالة ردود الأفعال المتوقعة من جانب القراء، وبالنتيجة ستصيبُ العطالةُ تجربة القراءة الإبداعية التشاركية من جانب القارئ الرصين الذي يستطيبُ قراءة عمل روائي بذل فيه الروائي صنيعًا طيبًا. لا تكتملُ الرواية –بمعنى من المعاني– إلا إذا قُرِئت، وكلّ قارئ مختلف للرواية يكملها بطريقة مختلفة– بطريقته الخاصة.

ما لا يقوله الروائي

سأقدّمُ أيضًا توضيحًا ثانيًا بشأن الفارق بين تسمية الأشياء (في المقاربات العلمية) وعدم تسميتها (في المقاربات الروائية). يمكنُ عرضُ المادة العلمية دومًا باعتماد الكتابة التوضيحية التي تعتمدُ مقاربة اختزالية(٤) مُسبّبة في رؤيتها للعالم المادي.

كلّ من يعتمدُ الكتابة الاختزالية يجبُ أن يكون له موقفٌ أو حجة من المادة التي يعرضها، ويتوجبُ عليه أن يعرض هذه الحجة في إطار هيكلي يقومُ على خطواتٍ منطقية تكشف عن الحقائق والشواهد المتاحة بغية إقناع القارئ بكل قناعة يراها الكاتب أصوب من سواها.

نعلمُ جميعًا أن من المفيد في كل كتابة أن تبدأ كل مقالة بملخص تعريفي بالفكرة من وراء كتابة هذه المقالة. يبدأ الكاتب في هذا الملخص التعريفي بإخبار قرائه ما الذي سيتعلمونه عقب قراءة هذه المقالة العلمية، فضلًا عن الكيفية التي يتوجّب عليهم ترتيب أفكارهم طبقًا لها إذا ما أرادوا الحصول على فهم هيكلي منظّم ودقيق بأقصى الحدود المستطاعة.

هذا أمرٌ لا يصحّ ولا يمكن أن يحصل في الرواية. الكشف المسبّق عمّا يبتغيه الكاتب في الرواية سيكون مقتلة لها لأن قوة الرواية (والأعمال التخييلية عامة) تكمنُ في قدرتها على ملامسة المشاعر والأحاسيس. أنت (أي كاتب الرواية) تريدُ لقارئك أن يشعر بما تقولُ، أن يتشمّم رائحته ويسمعه، وأن يكون جزءًا حيًّا من المشهدية الروائية التي هي صنيعتك. تريدُ لقارئك أن يُصدَم بما يقرأ، وأن تجعله يطيرُ محمولًا على أجنحة الخيال إلى أمكنة سحرية. كلُّ قارئ سيختارُ رحلة مختلفة معتمدًا على تجاربه الشخصية المختلفة في الحياة. الكشفُ المسبقُ عمّا يبتغيه الروائي يعني ألا يترك فرصة لقارئه لتشغيل خياله وتحريك مكامن إبداعه. يمكن تشخيصُ الاختلاف بين الكتابة العلمية والكتابة الروائية مستعينين بمفردات من الجسد البشري: في الكتابة العلمية يسعى الكاتب أولًا وقبل كل شيء لبلوغ عقل القارئ؛ أما في الكتابة الإبداعية فإن الكاتب يسعى لتجاوز العقل والمضيّ على نحوٍ مباشر نحو المعدة،

أو القلب.

2. صورة الكاتب وهو عالِمٌ شاب(٥)

عندما بلغتُ الخامسة والثلاثين كتبتُ مقالة في صحيفة النيويورك تايمز بشأن الإحساس المحبط الذي بات يعتريني لمعرفتي أنني عمّا قريب سأصبحُ رجلًا عجوزًا في نطاق حرفتي المهنية. كان نطاق مهنتي هو الفيزياء النظرية، حيث يحقّق الأفراد أفضل إنجازاتهم وَهُمْ في أعمارٍ شابة للغاية. الآن، وبعد ستة عشر عامًا من توقفي عن ممارسة الفيزياء والانغماس بدلًا منها في مهنة يحسبني الناس فيها شابًّا، أجدُني مدفوعًا للتفكّر في حياتي السابقة عندما كنتُ لم أزل أعملُ في حقل الفيزياء، وأتوق خاصة لاستذكار الأشياء التي أفتقدها اليوم بكيفية لا سبيل لتعويضها.

أفتقدُ نقاء(٦) الأشياء. الفيزيائيون النظريون –وطوائف كثيرة أخرى من العلماء– يعملون في عالَم العقل. عالَمُ العقل هذا هو عالمُ رياضي يخلو من الأجسام، والناس، ولن ترى فيه تقلباتٍ كتلك التي نشهدها مع المشاعر البشرية السائدة. يستطيعُ الفيزيائي –لو أراد– أن يتخيّل جسمًا معلّقًا بنابض يتحرّكُ إلى الأعلى والأسفل، كما يستطيعُ أن يقرن هذه الصورة العقلية بمعادلة رياضية. لو كان احتكاك الجسم مع الهواء مؤثرًا غير مرغوب فيه يمكن للفيزيائي حينئذ، وببساطة، أن يتخيّل حركة الجسم في فراغ مطلق!

كثير من العلم في واقع الحال يقومُ على هذه الصور المطلقة التي هي صناعة العقل البشري. المعادلات الرياضية هي الأخرى ابتكارات جميلة للعقل البشري، ولها دقّةٌ وأناقةٌ وإشراقةٌ تبعث الصفاء في الروح، كما أنها تتنبّأ بصواب لا يمكنُ التنازع في شأنه. أتذكّرُ في كثير من المرّات الكيفية التي مُلِئت بها رُوحي بسكينة لذيذة جادت بها معادلاتي عقب جدالات أسريّة أو نوبات غضب تسبّبت فيها بعض القرارات الصعبة التي كان علينا أنا وزوجتي اتخاذها، أو نتيجة لشعوري بالإرباك والحيرة عقب مقابلتي لصديق. أفتقدُ اليوم ذلك النقاء وتلك السكينة.

المهن الأخرى، بالطبع، تتعاملُ أيضًا مع الأفكار؛ لكنّما هذه الأفكار ليست كمثل الأفكار التي نتعامل معها في حقل الفيزياء النظرية؛ لأنها ضاربةٌ في التعقيد، وحافلةٌ بكلّ أصناف الغموض الذي يكتنفُ الطبيعة البشرية. التناقضات واللايقينيات الرائعة والمدهشة للقلب البشري هي بالتأكيد ما يجعلُ الحياة حافلة بكل ضروب الإثارة، وهي مصدرُ الإلهام الخلّاق للفنانين والأدباء. دفعت هذه التناقضات واللايقينيات اللانهائية الشاعر رينيه ماريا ريلكه لأن يكتب: يجب علينا محاولةُ حبّ الأسئلة بذاتها (بدلًا من الافتتان بالإجابات الناجزة، المترجمة).

إلهام اللحظات العابرة

كل هذا في غاية الأهمية، وهو فوق هذا أمرٌ طيب ومحمود؛ لكني أفتقدُ الإجابات! أفتقدُ الغُرَف التي أستطيعُ دخولها متى ما أردتُ، وأفتقدُ اللغة التي بدت لي دومًا واضحة كأصوات ناقوس. أفتقدُ البهجة التي لطالما غمرت روحي عندما أرى أناسًا لامعين وهُم يعملون، وأراقبُ عقولهم وهي تتقافز أمامي. أفتقدُ الرهافة العقلية المباشرة للفيزيائي في مقابل ذكاء الكُتّاب المغلّف بأغطية ثقيلة.

حصل مرّة أنْ دلف ريتشارد فاينمان على عجالة إلى غرفتي الضيقة في كالتك Caltech (مختصر معهد كاليفورنيا التقني، المترجمة)، واستطاع خلال عشرين دقيقة أن يكتب على السبّورة أمامي مختصرًا بالمعادلات الأساسية التي تصف حالة التبخّر الكمومي(٧) للثقوب السوداء التي تدور بحركة مغزلية حول نفسها، وكانت تلك فكرة عبقرية راودته لحظيًّا وهو ماكث في مكانه! مثالٌ آخر: عندما كنتُ في جامعة كورنل أعيتني معضلةٌ شاقةٌ في الفيزياء الفلكية وأصابتني بخجلٍ لا شفاء منه، ولم يسعفني أحدٌ سوى الفيزيائي النظري العظيم إدوين سالبيتر؛ إذ بينما كان مضطجعًا على أرضية غرفة استقبال الضيوف في منزله بسبب تفاقم أوجاع ظهره أشار لي بإمكانية وجود تناظر تمثيلي بين الإزاحة البطيئة للنجوم التي تدور حول كتلة كبيرة، وبين الحركة العشوائية لشخص ثمل يتجوّلُ مترنّحًا في شارع يحتوي فتحة مكشوفة لتصريف المياه الثقيلة!

شهدتُ كثيرًا -غير هؤلاء الذين ذكرتهم- من الفيزيائيين، وأنصتُّ إليهم وأنا جالسٌ في المقاعد الأمامية. مِنْ هؤلاء: الفيزيائي الفلكي والرئيس الأسبق للجمعية الملكية مارتن ريس، وفيزيائي الجسيمات الأولية الحاصل على جائزة نوبل ستيفن واينبرغ. كم شعرتُ بالتواضع والحماسة في محضر هذه العقول! وكم أفتقدُ ذلك التواضع الذي جعلني أنحني وأصغي بدقة لما يقولون! كنتُ أصغي أكثر بكثير ممّا كنتُ أتكلّم.

أعظم ما أفتقدهُ اليوم هو قوة التفاعل الذي كنتُ مسكونًا به. أفتقدُ تلك الأوقات التي كانت فيها معضلةٌ علميةٌ صعبة تسلبني التفكير في أي شيء سواها، وترغمني على التفكير فيها طيلة النهار ثمّ شطرًا كبيرًا من الليل، منحنيًا على منضدة الطعام الصغيرة في المطبخ، ممسكًا بالقلم الذي أكتبُ به على حزمة أوراق بيضاء لساعات طوال في عالم غارق بالظلمة والناس فيه يتنعّمون بنوم ثقيل. لم يعرف التعب حينها سبيله لي. كنتُ كَمَنْ مسّته شحنة كهربائية متفجّرة جعلته يقوى على العمل طوال الليل حتى ساعات الفجر الأولى، وكذلك في ساعات طويلة تعقب الفجر.

وحي المعادلات

كلّ مجال إبداعي له لحظة إلهام خاصة به، وثمة كفاح لبلوغ تلك اللحظة، فمتى ما بلغها المرء سيتدفّق بعدها تيار الرؤية الخلاقة، ثم يعقب ذلك تباطؤ في صناعة الأفكار. أنا اليوم كاتبٌ، حتى لو كنتُ أكتبُ بطريقة تنمُّ عن جودة واحترافية، فليس بمستطاعي العملُ أكثر من ساعات ست في الجلسة الكتابية الواحدة؛ إذ أكون بعدها مستنزفًا، وتصبحُ رؤيتي مضببة وواهنة بفعل إفراط جهد الكتابة. حينها أعلمُ ضرورة الكفّ عن الكتابة وانتظار عودة حالتي العقلية الطيبة التي تستطيع انتقاء الكلمات المناسبة وموضعتها في أماكنها الملائمة.

الأمر مختلف تمام الاختلاف معي عندما كنتُ أعملُ في الفيزياء. كان يمكنُ لي حينها المضيُّ للعمل على مسألة فيزيائية أيامًا متواصلة من غير انقطاع؛ لأنني كنتُ مسكونًا بهاجس معرفة الجواب الصحيح. كنتُ في الأطوار الأولى لمواجهة معضلة فيزيائية جديدة أشعرُ بأنّ قوة دافعة سحرية ترغمني على العمل في ليلي والنهار، تحفزني على العمل معرفتي المسبقة بوجود جواب واضح محدّد لهذه المعضلة. كنتُ أعلمُ أنّ المعادلات يجبُ أن تقود إلى جواب لم يعرفه أحدٌ من قبلُ. كنتُ أعلمُ أنّ الجواب ينتظرني. اليقينية والقوّة وشدّة الدافعية في العمل الحثيث اللازم لبلوغ إجابات دقيقة لمعضلة فيزيائية لم يسبق لأحد بلوغها: هذه كلها أشياء أفتقدها، وتمتلئ روحي بالمرارة لفقدانها. هذه أشياء توجد في الفيزياء، وليس بالمستطاع إيجادها في أغلب المهن الأخرى.

أتساءل أحيانًا: هل ما أفتقده حقًّا هو شبابي الذي مضى؟ النقاء والبهجة وشدّة الفعل؛ هذه خصائص ثلاث متفرّدة تَسِمُ الشباب بمَيْسمها. بطريقةٍ ما، ليس بمستطاعي وأنا في الخمسين التطلّعُ إلى ذاتي في سنواتي السابقات -عندما كنتُ لم أزل في عشرينياتي وباكورة ثلاثينياتي- بقصد أن أفهم أشياء فاتني فهمها. لن أفهم حينها شيئًا أكثر من الشعور اللذيذ بالخلود الذي كان يتفجّر في داخلي، فضلًا عن وضوح الشباب وعزمه الذي لا يلين، والشعور بأنّ كلّ شيء ممكن ومتاح. لا شيء مستحيل عندما يكون المرء شابًّا.

أفتقدُ شبابي حقًّا. أنا اليوم كاتبٌ لا يزال يجتهدُ لترك بصمته في عالم الكتابة، وفي الوقت الذي أستطيعُ فيه، وبعقلانية كاملة، توقّع وجود عَقْدَيْن ينتظرانني وأستطيع فيهما ممارسة كلّ أفانيني الكتابية؛ لكنّي أعلمُ أن لا مناص من بلوغ نهاية محتومة لمهنتي الثانية (الكتابة) مهما تطاولت السنوات.

لو مُنِحْتُ الفرصة لبدء حياتي ثانية فسأختارُ بالضبط ما اخترته من قبلُ: لن أختار أن أكون محض يافع تشي ملامحه بإشراقة الشباب المتلألئ؛ بل سأختارُ أن أكون فيزيائيًّا نظريًّا. سأختارُ ثانيةً أن أكون مدفوعًا بقوة أبحاثي التي أستمدُّ منها العزيمة للعمل في الليل والنهار. سأختارُ جمال وأناقة المعادلات الرياضية. سأختارُ الإصغاء لدعوة الحقيقة– تلك الدعوة الواضحة والمهيبة التي ينبئ عنها صوت ناقوس.

3. عندما يموتُ العالِمُ شابًّا(٨)

السنوات المنتجة الأكثر حيوية في حياة العلماء (وكذا بالنسبة لأبطال الرياضة) هي –عامّة– سنوات بواكير الشباب. كان إسحاق نيوتن في أوائل سنّه العشريني عندما اكتشف قانون الجاذبية الكونية، وكان ألبرت آينشتاين في السادسة والعشرين عندما صاغ النسبية الخاصة، وكذا الأمر بالنسبة إلى جيمس كلارك ماكسويل؛ فقد كان في الخامسة والثلاثين عندما وضع الأسس الرياضية لنظريته الكهرومغناطيسية.

عندما بلغتُ مؤخرًا عتبة الخامسة والثلاثين لم يكن بمستطاعي تفادي ذلك التمرين غير المستحب الذي لا يمكن كبحه: أن أتفكّر في مجمل مهنتي العلمية السابقة في حقل الفيزياء النظرية. عندما يبلغ الفيزيائي هذا العمر، أو بعد سنوات قليلة لاحقة على أبعد تقدير، تكون مرحلة الانجازات الخلاقة قد قاربت طور الانطفاء، وحينها يكون الأمر قد صار واضحًا لك: إمّا أن تكون قد أنجزت عملك الفخم والمبهر في الفيزياء، أو أنك لن تصنع شيئًا خلاقًا بعد ذاك.

بقدر ما يختصُّ الأمر بحالتي الشخصية، وكما هو الحال مع الأغلبية العظمى من زملائي الفيزيائيين، انتهيتُ إلى قناعةٍ مفادُها أنّ عملي السابق في حقل الفيزياء كان إنجازًا محترمًا؛ لكنه لم يكن لامعًا. لا بأس في ذلك؛ لكن لسوء الحظ يتوجّبُ عليّ الان تحديدُ ما سأفعله مع سنوات حياتي القادمة. لم يزل أصدقائي المحامون والأطباء ممّن بلغوا الخامسة والثلاثين يتسلّقون بثبات نحو ذُرَا إنجازاتهم المهنية، وربما لا تزال أمامهم خمس عشرة سنة قادمة من العمل المنتج، وهُمْ غير موقنين بعدُ –كم هي بركة هذا اللايقين عظيمة!– إلى أي الذُّرَا العالية سيرتقون. إنّه لأمرٌ يبعثُ على الرعب لفردٍ في هذا العمر أن يدرك إدراكًا كاملًا -لا تشوبه شائبة- محدودياته الذاتية في نطاق ما يمكن إنجازه على الصعيد المهني.

بقدر ما يختصُّ الأمر بحالتي الشخصية، وكما هو الحال مع الأغلبية العظمى من زملائي الفيزيائيين، انتهيتُ إلى قناعةٍ مفادُها أنّ عملي السابق في حقل الفيزياء كان إنجازًا محترمًا؛ لكنه لم يكن لامعًا. لا بأس في ذلك؛ لكن لسوء الحظ يتوجّبُ عليّ الان تحديدُ ما سأفعله مع سنوات حياتي القادمة. لم يزل أصدقائي المحامون والأطباء ممّن بلغوا الخامسة والثلاثين يتسلّقون بثبات نحو ذُرَا إنجازاتهم المهنية، وربما لا تزال أمامهم خمس عشرة سنة قادمة من العمل المنتج، وهُمْ غير موقنين بعدُ –كم هي بركة هذا اللايقين عظيمة!– إلى أي الذُّرَا العالية سيرتقون. إنّه لأمرٌ يبعثُ على الرعب لفردٍ في هذا العمر أن يدرك إدراكًا كاملًا -لا تشوبه شائبة- محدودياته الذاتية في نطاق ما يمكن إنجازه على الصعيد المهني.

قبل أن يداهمنا الزمن

لماذا يبلغ العلماء (الفيزيائيون والرياضيون خاصة) ذُرَاهم المهنية العالية أسرع من المهنيين الآخرين؟ لا أحد يعرف السبب المؤكّد. أخمّنُ أنّ الأمر شيء له علاقة بمدى القدرة على الانغماس الشخصي في موضوع ما والابتعاد من كلّ ما سواه: على سبيل المثال يبدو أنّ القدرة الفائقة على تصوّر العالَم في ستّة أبعاد أو تخليق صياغة رياضية مجرّدة لحركة بندول (نوّاس) تفضّلُ بالبديهة عقلًا فيزيائيًّا ديناميًّا ذكيًّا يضجُّ بالحيوية؛ لكنّ هذا العقل في المقابل يهمل كلّ شيء ما خلا الفيزياء في هذا العالم. في مقابل هذا التمحور الشخصي على موضوعات بعينها تحتاجُ الفنون والآداب (الإنسانيات عامة) خبرة متمرّسة بالحياة، خبرة لا تنفكّ تتراكم وتتعمّق مفاعيلها مع العمر.

يعملُ المرء في حقل العلم على السعي إلى بلوغ الذُّرَا المنطقية الخالصة للرياضيات التي تتجوهر في صياغات رياضية تصف عمل العالم الفيزيائي (المادي)؛ في حين يتوق المرء في حقل الإنسانيات إلى بلوغ فهم أعمق للبشر كلّما تطاول به الزمن. متوسّط أعمار الذين يُنتَخَبون في الجمعية الملكية لبريطانيا هو الأدنى فيما يخصّ الرياضيات، ومتوسّط أعمار الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء هو السادسة والثلاثون، وفي الكيمياء هو التاسعة والثلاثون. لا تختلف هذه الحقيقة مع بقية الحقول العلمية.

ثمّة عامل مؤثر آخر يتمثلُ في الضغط الهائل الذي تثقل به المسؤوليات الإدارية والاستشارية كاهل المشتغلين بالعلوم، التي تتعاظم مفاعيلها مع منتصف ثلاثينيات العمر ولا تترك فسحة لأي شيء سواها. تحصل مثل هذه الضغوط مع المهن الأخرى بالطبع؛ لكنّ تأثيراتها تكون أعظم مع المشتغلين بمهن علمية تزهر فيها المواهب المميزة منذ بواكير الشباب حتى منتصف ثلاثينيات العمر الخروج من عنق الزجاجة.

يُبدي زملائي استجابات متباينة إزاء الحقائق التي ذكرتها. بعضهمُ يتفاعلُ معها بأعظم ممّا أفعل، وكثيرون يتغافلونها ولا يرهقون عقولهم في التفكير المفرط بها، وبعضٌ آخر منهم يبحرون في حياتهم بسعادة مواصلين العمل في الإدارة والتعليم من دون نظر حثيث إلى الوراء والتفكّر فيما حصل. العملُ في الهيئات الاستشارية الوطنية، على سبيل المثال، يعودُ بثمار عدة على المجتمع المهني والأمة عندما يتيحُ لكبار العلماء المنتجين السابقين مشاركة المجتمع بمعرفتهم العلمية والتقنية.

يمكن لكتابة المقرّرات الدراسية المنهجية Textbooks أن تكون مجلبة للسعادة والرضى، وفي الوقت ذاته توفّر أرضية خصبة لنمو أفكار جديدة. يحاول كثير من العلماء الآخرين مواصلة بحوثهم العلمية بطريقة أو بأخرى، وفي هذا الشأن يكون أمرًا مفيدًا إذا ما أحاط العالِمُ المتقدّم نفسه بجماعة من العلماء الشباب الطموحين، مُغذيًا فيهم عناصر الخيال والحكمة.

لا أرى من جانبي في أيّ من الفعاليات السابقة وسيلة مقبولة للخروج من عنق الزجاجة. لا أتمسّكُ بأيّة أوهامٍ خادعة بشأن إنجازاتي الشخصية في العلم؛ فقد كانت لي لحظاتٌ سحرية اختبرتُ فيها الذُّرَا العالية في عملي، وأعرفُ تمامًا ما يعنيه العمل على فكّ شفرة أحجية ساحرة غامضة لم يفهمها أحدٌ من قبلُ. ذلك السحر المكنون في عمل بواكير الشباب يبقى شيئًا لا يمكن تعويضه بأي شيء يأتيك لاحقًا.

عندما كنتُ أديرُ مؤتمرًا للفيزياء الفلكية في صيف سنة سابقة أدركتُ (ولطالما كنتُ مدركًا هذا قبل سنوات عدّة) أن معظم البحث العلمي المثير إنما ينهضُ به علماء شباب طموحون في منتصف عشرينيات أعمارهم، لا يكترثون لشيء سوى عرض حساباتهم وأفكارهم على الملأ، وهُم إذ يفعلون هذا قلما يتمهلون قليلًا في زحمة انشغالهم للتنويه بفضائل سابقيهم، وحينها علمتُ أن الوقت قد حان لكي أخلي مقعدي لهم. ليس العنصر الإبداعي الخلاق في مهنتي كتابة مقررات منهجية، أو تدبيج مقالة توضيحية عن عمل علمي سابق تُنشَرُ في المجلات العلمية المتخصصة، أو ممارسة العمل الإداري. ليست هذه الأفعال هي ما يُلْقي بي في قلب كرة نار الإبداع الخلاق، وأراني في هذا الشأن أقف معاضدًا رؤية الرياضي العظيم جي. إج. هاردي(٩) الذي كتب وهو في عمر الثالثة والستين: «وظيفة الرياضي أن يفعل شيئًا، أن يبرهن نظريات جديدة، أن يضيف إلى الرياضيات، لا أن يكتفي بالحديث عمّا فعله هو أو سواه من الرياضيين».

اعتدتُ في طفولتي أن أستلقي على سريري كلّ ليلة، وأتخيّلَ فانتازيات بشأن ما عساي أن أفعل من أفاعيل كثيرة مختلفة في حياتي القادمة. الأمر الأكثر إثارة في هذا الشأن هو الإمكانيات المفتوحة اللانهائية لما يمكن أن أفكّر فيه، حيث السنوات القادمة من حياتي مخبوءة في لجّة اللايقين الكامل. كل شيء ممكن وقابل للتحقق. إن خسارة تلك الآفاق غير النهائية في التفكير هي ما يصيبني اليوم بحزن عظيم؛ لأنني صرتُ مدركًا لطعم المرارة غير المرغوب فيها والناجمة عن معرفتي أنني لستُ صنيعة مخلّدة.

لا مهرب من مواجهة الحقيقة. كلنا سنبلغُ يومًا تخوم محدودياتنا الشخصية بصرف النظر عن طبيعة المهن التي نختارها. تحصلُ هذه المواجهة المحتّمة في العلم، ولأسباب غير معروفة تمامًا، في عمرٍ أبكر كثيرًا مما يحصل في مهن أخرى، ويبقى أمام العلماء الذين تجاوزوا منتصف ثلاثينياتهم كثير من سنوات لاحقة أخرى. يخبرني بعضُ زملائي العلماء الأكبر سنًّا مني (الذين تجاوزوا أزمة البحث عن الروح في هذه الانعطافة الحرجة من حياتهم) أنني سأتجاوزُ المفاعيل الخطيرة لهذه الانعطافة مع الزمن. الزمن هو الشافي الأعظم في مثل هذه الحالات. أتساءل: كيف؟ يبدو لي اليوم أن الأحلام الهشة لطفولتي، والتشجيع الطموح لوالديّ، وتعليمي الراقي في أفضل المدارس… إلخ، لم تنجح في تدريبي على خوض هذه المواجهة الحرجة مع حقيقة غياب الإنجاز العلمي الخلاق للمرء وهو في الخامسة والثلاثين.

هوامش:

* تطوّر الرواية الحديثة، تأليف: جيسي ماتز، ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي، بغداد، دار المدى للنشر، 2016م.

** يمكن للقارئ الشغوف الذي يبتغي الاستزادة من المعرفة في هذا الموضوع مراجعة كتابي المترجم (الثقافتان) الذي نُشِر ضمن سلسلة كتاب الفيصل. حمل الكتاب الرقم 24 في السلسلة، ونُشِر بتاريخ 1 سبتمبر 2018م.

هوامش المترجمة:

1. نُشِرت هذه المقالة عام 2001م تحت عنوان (باسم الحب) في مطبوعة Nature العالمية الرصينة ذائعة الشهرة. الرابط الإلكتروني للمقالة: https://www.nature.com/articles/35099636

2. الزيليون Zillion: إشارة إلى كمية كبيرة جدًّا يصعب حصرها.

3. هذه هي معادلة ديراك الموجية للإلكترون، وقد تقصّدتُ وضعها هنا لكي يتحسس القارئ جمالها الرمزي وأناقتها الرياضية. عمل الفيزيائي البريطاني بول ديراك (1902– 1984م) أستاذًا للرياضيات في جامعة كمبردج في المدة من 1932 – 1969م، ثمّ عمل أستاذًا للفيزياء في جامعة جنوب فلوريدا منذ 1971م حتى وفاته. تقاسم جائزة نوبل للفيزياء عام 1933م مع الفيزيائي النمساوي إرفين شرودنغر.

4. المقاربة الاختزالية Reductionist Approach: هي محاولة اختزال كل الظواهر إلى قوانين فيزيائية (أو علمية)، وتمثل الفلسفة الديكارتية في التعامل مع ثنائية العقل/ الجسد أفضل مثال للنموذج الاختزالي.

5. نشرت المقالة بتاريخ 4 فبراير 2015م في موقع Princeton Alumni Weekly. لن يخفى على القارئ بالطبع ملاحظة توظيف لايتمان لعنوان رواية جيمس جويس الشهيرة (صورة الفنان شابًّا) في عنوان مقالته. الرابط الإلكتروني للمقالة هو: https://paw.princeton.edu/article/perspective-portrait-artist-young-scientist

6. تشير مفردة النقاء هنا إلى انطواء الفاعلية العلمية على نمط من الطهرانية الأخلاقية والفضيلة، لكون العلم يسعى وراء الحقيقة المنزّهة عن كلّ نزوات بشرية (أو هذا هو المفترض فيه)، على العكس من الانشغالات الإنسانية التي لا بدّ أن تتأثر بما يعتمل في نفوس البشر من خصال طيبة وشريرة معًا.

7. الكمومي هنا هو المقابل الترجمي العربي لمفردة Quantum؛ في حين أنّ الكمّي هو المقابل الترجمي العربي لمفردة Quantitative.

8. المقالة منشورة في صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 25 مارس 1984م.

9. جي. إج. هاردي (1877– 1947م): عالم رياضيات بريطاني ذائع الشهرة، له مساهمات مميزة في حقل نظرية الأعداد والتحليل الرياضي. اشتُهِر هاردي في المجال الثقافي العام خارج نطاق الرياضيات بعدما نشر عام 1940م مقالته الشهيرة (اعتذار رياضياتي Apology) التي أصدرتها جامعة كمبردج لاحقًا كتابًا، كتب مقدّمةً له اللورد تشارلس بيرسي سنو. المقتبس المذكور في المتن مستلٌّ من هذه المقالة.